けいはんな学研都市、「万博効果」で海外からの視察団急増 目的は?

京都・大阪・奈良 3 府県にまたがる関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)を訪問する海外の視察団が、今年度に入って急増している。 大阪・関西万博とセットで訪れており、目的は都市開発や情報通信技術などさまざまだ。 期待していた「万博効果」の表れで、学研都市関係者は次のステップに向けて確かな手応えを感じている。

学研都市の都市基盤整備や情報発信、立地促進などを担う関西文化学術研究都市推進機構によると、視察団の多くは万博のナショナルデーに合わせて来日し、研究機関が集積する京都府精華町まで大阪からバス(片道約 1 時間)で訪れる。 各国の大使館や日本貿易振興機構 (JETRO)、経済産業省を通じた視察申し込みが多いという。

2024 年度に学研都市を訪れた海外視察団は 13 件で計 124 人。 これに対して、今年度は 7 月末までにイギリスや中国など 7 件で計 162 人が訪れた。 8 - 9 月も、イギリスのイノベーション中心地・テムズバレーの商工会議所(約 20 人)、ブラジルの別の団体(約 50 人)など 3 件の予定が決まっている。 一方、日程調整などの問題で視察が実現しなかった訪問団も、これまでに 7 件あった。

「直接見てもらえばインパクトになる」

5 月 22 日に、精華町の国際電気通信基礎技術研究所 (ATR) を訪れたのは、オーストリアのテクノロジーやエネルギーの企業関係者ら約 30 人。 ATR の概要や、学研都市で開かれている「けいはんな万博」などについてレクチャーを受けた後、アンドロイドや移動支援ロボットの研究現場などを見学した。 一行を代表して、同国連邦産業院のマリアナ・キューネル副事務総長は「学研都市は先見的な思考と学際的な協力の力を体現している。 世界的な課題に取り組むためアイデアを交換し、ともに歩む絶好の機会だ」とあいさつした。

6 月 24 日は、ブラジルの土木建築や工業の研究者や事業者ら約 45 人を迎えた。 同推進機構から学研都市の成り立ちなどについて説明があり、参加者たちは「公共政策、技術、住民コミュニティーすべてを集中させて物事を進めている」、「官民連携がうまくいっている」、「30 年以上かけて都市づくりを実現させたのは素晴らしい」と興味深そうに話した。 一行はこの後、プレハブ住宅の設計技術の現場を見学するため、奈良市にある大手住宅メーカーの研究所へ向かった。

1987 年の関西文化学術研究都市建設促進法の公布・施行を経て、建設が本格化した学研都市。 だが、同じ国家プロジェクトの筑波研究学園都市(茨城県つくば市)に比べると、いまだに「知名度アップ」が大きな課題の一つであることは否めない。 万博は半年の会期の半分を終え、折り返しを迎えた。 海外視察はさらに増えるとみられ、同推進機構の河合智明常務理事は「技術の現状を直接見てもらうことは、インパクトになる。 人的交流や人脈を構築し、幅広く生かしていきたい。」と期待を語った。 (伊藤誠、asahi = 8-10-25)

提灯ゆれる山鉾「コンチキチン」 京都・祇園祭 宵山期間はじまる

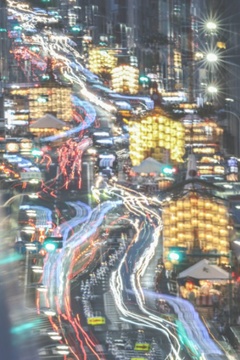

日本三大祭りの一つ、京都・祇園祭は 14 日、前祭(さきまつり)の宵山(よいやま)期間を迎えた。 京都市中心部では、17 日の山鉾(やまほこ)巡行に参加する 23 基の山鉾がたち並び、駒形提灯(ちょうちん)のやわらかなあかりに照らされた。

初日のこの日は宵々々山(よいよいよいやま)、15 日は宵々山(よいよいやま)、巡行前日の 16 日は宵山と呼ばれる。 夕暮れとともに大勢の人たちが「コンチキチン」の祇園囃子(ばやし)を聞きながら、山や鉾を見つめていた。 15、16 日は午後 6 - 11 時、四条通や烏丸通の一部区間などが歩行者用道路になる。 (清水謙司、asahi = 7-14-25)

「ハーゲンダッツ以来のショック」 宇治抹茶の原料、最高値を更新

宇治抹茶の原料になる「てん茶」の初市が 9 日、京都府城陽市の JA 全農京都・宇治茶流通センターであった。 1 キロあたりの平均価格は8,235 円と、前年の約 1.7 倍に上がり、2016 年につけた過去最高値(4,862 円)を大きく更新した。 海外の需要を見込んだ引き合いが強いうえに、春先の冷涼な天候で茶の生育が進まず、出品数が例年より少なかったことが高値につながった。 京都府内の茶農家が 22 点 1,678 キロを出品し、茶問屋ら 40 以上の業者が香りや味を確かめながら入札していった。

「ハーゲン・ショック以来」の声も

抹茶は数年来、ラテや菓子に幅広く使われ、国内だけでなく、訪日外国人客(インバウンド)や海外の需要が爆発的に増えている。 この道 50 年の茶問屋の桑原秀樹さん (75) によると、1996 年にアイスクリームのハーゲンダッツ「グリーンティー」が発売され、抹茶の需要が急拡大した「ハーゲンダッツ・ショック」以来の衝撃だという。 「宇治でも抹茶の在庫がからっぽ。 お客さんに待ってもらっている状態だ。」と話す。

今後、茶の発育が進み出荷量が増えれば、価格が落ち着く可能性もあるが、府茶業会議所の北村敏朗専務理事 (75) は「急な増産はできず、品薄状態は続くだろう。 今回のバブルが終わった後に、どうするかを考えないといけない」と話した。 国内外の抹茶人気を背景に、国は原料のてん茶への転作を推進している。 ただ、JA 全農京都の担当者は「生産量を増やしたいが、農家の高齢化や担い手不足もあり、今の生産量の維持で精いっぱいなのが現状だ」と話す。 (福岡龍一郎、asahi = 5-10-25)

〈編者注〉 「てん茶」も一般の茶葉と同様、主供給元は既に鹿児島を中心とする九州に移っているものと思われます。 「宇治」ブランドを守る対策は、喫緊の課題です。

葵祭のヒロイン・斎王代が「禊の儀」 世界遺産の京都・上賀茂神社

世界遺産の上賀茂神社(京都市北区)で 4 日、葵祭のヒロイン・斎王代(さいおうだい)が心身を清める「禊(みそぎ)の儀」があった。 今年の斎王代は京都市出身で東京芸大大学院生の山内彩さん (25)。 十二単(ひとえ)に身を包み、フタバアオイの葉を頭にかざし、境内の御手洗(みたらし)川に両手の指先をそっと浸した。

神事を終えた山内さんは「改めて心身が引き締まる思いです」と話した。 葵祭は上賀茂神社と下鴨神社の例祭で、京都三大祭りの一つ。 斎王代をはじめとした行列が 15日、京都御所を出発し、下鴨神社、上賀茂神社へと向かう。 (石山綾香、asahi = 5-4-25)

大型連休後半 万博会場を包む阿波おどりの熱気 700 人が踊り披露

大型連休後半を迎えた 3 日、大阪・関西万博(大阪市此花区)では徳島県主催の阿波踊りイベント「世界が踊る日」があった。 鉦(かね)や太鼓、三味線の音が会場を包み、ピンクや青など色とりどりの衣装を身にまとった男女が踊りを披露すると、来場者から拍手がわいた。 イベントには同県内を中心に 9 団体約 700 人が参加。 各団体が会場内の 4 ステージをめぐり、午後 1 時半から約 6 時間続いた。 日没後に EXPO アリーナ「Matsuri」であったフィナーレでは、来場者も巻き込んで大屋根リングを模した踊りの輪をつくり、リングの理念「多様でありながら、ひとつ」を阿波踊りで表現した。

県万博推進課によると、阿波踊りは 1970 年の大阪万博で披露されたのを機に世界へ広まったという。 この日徳島学生合同連の連長として踊った四国大 4 年の笠井陸斗さん (21) は、「阿波踊りを知らない人たちにどう受け止められるか不安だったが、手拍子や声援をいただき踊っていて楽しかった」と話した。 徳島県出身で大阪府柏原市在住の女性 (75) は、55 年前の大阪万博でも阿波踊りを踊った。 当時の高揚感が忘れられず、今回の関西万博でも阿波踊りをやると聞いて、絶対に参加しようと決めたという。 「みんなで一緒に踊り、一体化するのがたまらない。 今日も踊って若返りました。」 (岡純太郎、佐藤慈子、asahi = 5-3-25)

◇ ◇ ◇

万博の「大屋根リング」 200 メートル残す方向で万博協会が調整へ

大阪・関西万博を主催する日本国際博覧会協会は、万博のシンボルである木造建築「大屋根リング」について、一部を残す方向で大阪市などと調整する方針を固めた。 6 月の理事会で正式決定する見通しだ。

協会は、国や大阪府・大阪市、経済界による実務者会合を 24 日に開いた。 1 周約 2 キロのリングのうち、1 割に当たる 200 メートルを残す案を軸に、万博会場の夢洲の土地を所有し、閉幕後の再開発を進める大阪市などと調整する方針で合意した。 5 月初めにも、大阪府の吉村洋文知事や大阪市の横山英幸市長、経団連の十倉雅和会長(住友化学相談役)、関経連の松本正義会長(住友電気工業会長)らによる本会合を開き、この方針を確認する。 市などとの調整が進めば、協会は、リングを閉幕後に重機で取り壊すとしている建設業者との契約を一部変更する。

関係者によると、リングのうち残そうとしているのは、関西パビリオンからポップアップステージ付近にかけての北東側の約 200 メートル分。 大阪市が万博閉幕後の会場跡地の再開発を考えるために民間に募り、優秀とした案で「モニュメント」と位置づけられている。 実務者会合ではこの案について、「万博のレガシーを分かりやすく残すという観点で評価したい(経済産業省)」、「目に見える(万博の)レガシー(遺産)としての役割を期待できるのではないか(関西経済連合会)」などの意見が出た。 一方で保存や維持のための費用は、どの関係者も「負担できない」とした。

具体的な保存・維持の方法や費用の負担については、閉幕後の再開発計画を練る大阪市に委ねることになりそうだ。 会合ではまた、来場者アンケートの結果が報告された。 会場内の施設など 23 項目について満足度を尋ねたところ、21 日までに回答した約 5 万 1 千人のうち、リングについて 61.3% が「とても満足」、25.1% が「やや満足」と答えた。 リングとパビリオンの中で印象に残ったものを尋ねた質問では、約 4 万 2 千人の回答者のうち、約 3 万 6 千人がリングをあげ、ほかを大きく引き離したという。

リングは、万博の会場全体のデザインを担当した建築家の藤本壮介さんが発案した。 約 350 億円をかけ、国内外の木材約 2 万 7 千立方メートルを使った。 外側の直径は 675 メートル、高さ 12 - 20 メートル、幅 30 メートルで、今年 3 月、「世界最大の木造建築物」としてギネス世界記録に認められた。 (asahi = 4-27-25)

◇ ◇ ◇

連休初日の万博にジャパンエキスポ逆輸入 海外 4 館はオープンできず

大型連休の初日となった 26 日、大阪・関西万博の会場がある夢洲(大阪市此花区)も多くの来場客でにぎわった。 主催する日本国際博覧会協会(万博協会)は行楽シーズンの出足に備えて、玄関口となる大阪メトロ夢洲駅近くの東ゲートの入場予約枠を 5 月 6 日まで拡大。 26 日午前はこれまでの週末のような混乱はみられず、来場者は比較的スムーズに入場している様子だった。 気象庁によると、連休中の大阪は夏日が予想される日もあり、万博協会は水分や塩分の補給といった暑さへの備えを呼びかけている。

給水器前の行列 「すぐ水筒が空になる」 夏日の万博を記者が歩いた

パリ発祥、日本では初開催

この日の万博会場では、アニメや漫画などの日本文化を紹介するパリ発祥の祭典「ジャパンエキスポ」が始まった。 日本では初開催となる。 開会の式典では、殺陣が披露され、眼光鋭く斬り合ったり、一糸乱れぬ動きをみせたり、美しい技で観客を魅了した。 墨絵のパフォーマンスでは、墨絵師が万博の公式キャラクター「ミャクミャク」を描いた。

会場の一つ「EXPO メッセ WASSE」では、ブースごとに日本文化ゆかりの物販や展示がされ、家族連れやコスプレした若者、外国人客らで混雑した。 カナダから来た男性 (51) は、相撲をデザインした T シャツを購入し、「漫画、ラーメン、すしなど日本文化はすばらしい」と話した。 ジャパンエキスポは27 日も開かれる。

ネパール館は見通し立たず

大阪・関西万博が開幕から 2 週間を迎える中、海外パビリオン 4 館がオープンできていない。 このうちネパール館はネパール側から施工業者への建設費の支払いが滞って工事が止まっており、26 日時点で開館時期の見通しも立っていない。 万博を主催する日本国際博覧会協会やネパール大使館によると、ネパールはパビリオン建設について、同国の民間企業に工事に関する差配を依頼。 この民間企業と日本国内の施工業者が協力してパビリオンの建設を進めてきた。 だが、何らかの理由で施工業者側への建設費の支払いが滞っているという。

大使館担当者は朝日新聞の取材に、ネパール政府が間に入って民間企業とやり取りをしているとしつつ、「工事費を払っていない理由は大使館の方で把握できていない」と回答。 協会は「ネパール側は引き続き出展したい意向を持っている。 協会としても支援していきたい。」としている。

3 カ国は「4 月中めど」

万博会場ではネパールの他にも、26 日時点でインド、ベトナム、ブルネイのパビリオンも、内装工事が進んでいないことなどを理由にオープンできていない。 協会はこの 3 カ国について「4 月中をめどに開館できるように手続きが進んでいる」と説明している。 万博には 158 カ国・地域が参加している。 ネパールは参加国が独自に設計し建設する「タイプ A」での出展を予定。 タイプ A は「万博の華」とも呼ばれ、万博の中で注目を集める施設の一つとなっている。 (赤田康和、菅原普、西晃奈、岡純太郎、asahi = 4-26-25)

◇ ◇ ◇

大阪・関西万博来場者数が累計 50 万人突破、6 日目に関係者含め 期間中 2,820 万人想定

2025 年大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は 19 日、関係者を含む累計の来場者数が開幕 6 日目の 18 日に 50 万人を突破したと明らかにした。 万博は 13 日に大阪市此花区の人工島・夢洲(ゆめしま)で開幕。 「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに 10 月 13 日までの 184 日間開催され、期間中に約 2,820 万人の来場を見込んでいる。 (sankei = 4-19-25)

◇ ◇ ◇

チリとブラジルの万博パビリオンが 3 日遅れで開館 工事遅れや火災

大阪・関西万博で、チリとブラジルのパビリオンが 16 日、開幕から 3 日遅れで開館した。 チリは内装工事や展示の準備が遅れていたが、日本国際博覧会協会が 16 日に、客を入れることを認める「使用許可」を出した。 また、4 日に火災が発生したブラジルのパビリオンも 16 日にオープンした。 内装工事などが遅れているインド、ネパール、ベトナム、ブルネイの 4 カ国については、パビリオンの使用許可が出ておらず、開館のめどは立っていない。 (岡崎英遠、mainichi = 4-16-25)

◇ ◇ ◇

万博の来場者数、開幕翌日は半減して 5 万人 協会「さらに情報発信」

大阪・関西万博を主催する日本国際博覧会協会は 15 日、開幕翌日の 14 日の一般来場者が 5 万 1 千人だったと発表した。 13 日の 11 万 9 千人から、半分以下になった。 運営スタッフなど関係者 1 万 7 千人を加えた総計は 6 万 8 千人だった。 混雑で長い行列ができた 13 日に比べ、平日だった 14 日は入場などもスムーズに進んだ。 協会は 10 月 13 日までに 2,820 万人の来場者を見込んでいる。 1 日平均では約 15 万人の入場が必要になる計算だが、協会は「これからイベントが増えていく。 多くの客に来てもらえるよう、さらに情報を発信していく。」と説明している。

世界各地の万博開催を取り仕切る博覧会国際事務局 (BIE) のケルケンツェス事務局長は 13 日の吉村洋文大阪府知事らとの意見交換で、過去の万博の傾向も踏まえ、14 日は出足が落ち込むと指摘。 「あまり驚かないで。 火曜、水曜に盛り返して、木、金、土曜は信じられないくらいたくさん(来場者が)来る。」と語っていた。 (西村宏治、asahi = 4-15-25)

◇ ◇ ◇

ネットつながりにくく、スマホでチケット出せず紙で発券も 大阪万博

大阪・関西万博は 13 日、大阪湾の人工島・夢洲で開幕。10月13日までの半年間、160を超える国・地域、国際機関の参加者が展示や催事を繰り広げる。 「ただいま東ゲート付近のネットワークがつながりにくい状況になっています」との会場アナウンスが流れた。 大阪府八尾市から夫婦で訪れた戎谷智さん (50) はネットがつながらないため、スマホでチケットが出せず、当日チケットのデスクで万博 ID を伝えて紙の QR コードを発券してもらった。 駅を降りてから 2 時間かかって入場できたという。 「パビリオンの予約はできなかったので、雰囲気を楽しみ、外国の料理も味わいたいです」と話した。 (asahi = 4-13-25)

◇ ◇ ◇

天皇陛下が開会のおことば 万博開会式 赤十字パビリオン視察も

12 日に開かれた大阪・関西万博の開会式で、天皇陛下は「大きな成功を収めることをお祈りいたします」と開会のおことばを述べた。 皇后さま、名誉総裁の秋篠宮さま、紀子さまが見守るなか、天皇陛下は 1970 年の大阪万博を訪れた思い出を語ったうえで、今回の万博を通じて「子どもたちが世界の国や地域、人々への理解を深め、次世代の技術や、SDGs の達成に向けた世界の取り組みなどにも触れることにより、未来の社会について考えることを願っています」と話した。 天皇陛下の開会のおことば全文は次の通り。

2025 年日本国際博覧会「大阪・関西万博」が、世界の多くの国・地域と国際機関の参加を得て、ここ大阪市・夢洲を舞台に開催されることを誠に喜ばしく思います。 この博覧会のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」です。 「大阪・関西万博」を契機として、世界の人々が、自分自身だけでなく、周りの人々の「いのち」や、自然界の中で生かされている様々な「いのち」も尊重して、持続する未来を共に創り上げていくことを希望します。

ここ大阪は、1970 年にアジアで初めて万国博覧会が開催された地です。 当時 10 歳だった私は、博覧会の会場を何度か訪れ、様々な国のパビリオンを巡って、世界の人々との触れ合いを実感するとともに、月の石を見たり、ワイヤレス・テレホンでの通話を楽しんだりして、当時の最新の技術に驚いたことなどを今でもよく覚えています。 今回の博覧会を通じて、子どもたちが世界の国や地域、人々への理解を深め、次世代の技術や、SDGs の達成に向けた世界の取り組みなどにも触れることにより、未来の社会について考えることを願っています。

ここに、2025 年日本国際博覧会「大阪・関西万博」の開会を祝し、大きな成功を収めることをお祈りいたします。

☆

開会式の後には、両陛下は赤十字の活動を紹介するパビリオン「国際赤十字・赤新月運動館」を視察。 紛争地や被災地で活動する人たちの映像を興味深そうに鑑賞した。 赤十字と皇室のゆかりは深く、昭和天皇の皇后・香淳皇后をはじめ、美智子さま、雅子さまと代々の皇后が名誉総裁を務めてきた。 両陛下の長女・愛子さまは嘱託職員として日本赤十字社に勤務し、青少年・ボランティア課で情報誌の編集、研修会やイベントの運営などを担当している。 (編集委員・島康彦、asahi = 4-12-25)

京都の国道 1 号で冠水、老朽化で水道管破損か 30 センチ超の穴開く

京都市下京区で 30 日、国道 1 号交差点の地下を走る水道管が破損し、広範囲に冠水した。 水道管の老朽化が原因とみられ、断水はしなかったものの、濁った水が約 6,500 世帯で出る恐れがあったため、市は給水車 6 台を派遣。 現場では夜になっても交通規制が続いたほか一時渋滞が起き、観光客にも影響が出た。 現場は JR 京都駅から北に約 1 キロの片側 4 車線の道路で、京都府警によると、30 日午前 3 時半ごろ、道路から水があふれているのを見た通行人から 110 番通報があった。 連絡を受けた市上下水道局が確認したところ、地下約 1.5 メートルに埋まっていた鋳鉄製の水道管(直径約 30 センチ)の上部に約 30 センチ四方以上の穴が開いていたという。

この水道管は 1959 年ごろに敷設されたもので、さびたり腐食したりした部分に水圧がかかり、破損したとみられる。 今年 1 月の定期点検では問題はなく、今年 11 月までに交換をする予定だった。 市は破損後、別の地域に給水している水道管を使って給水を続け、午後 3 時半ごろには修繕を終えた。

現場では午前 4 時半ごろから、国道 1 号の高倉交差点と堺町交差点の間で交通規制が実施され、渋滞が発生。 府警によると、午前 8 時 40 分ごろ、現場を先頭に東に約 1.4 キロ、西に約 800 メートルの渋滞が発生したという。 規制の影響で、京阪バスは市内に向かう複数の路線で最大約 30 分の遅れが出た。 同社は職員を現場付近に配置し、交差点近くにある停留所の手前で、客を乗降させる対応を取った。 タクシー大手のエムケイは、運転手からの報告を受け、回り道をするよう全車両に指示したという。

水の勢い「川みたい」 イチゴ狩りの予定も流れた

愛知県から観光に来た男性 (21) は「乗っていたバスが遅れて困りました。 明日以降も京都を観光する予定なので、交通への影響がないか心配です。」と話した。 現場近くの住宅街には漏れ出た水が流れ込んだ。 警察に通報した近くに住む 50 代の女性は「朝起きたら雨のような音がしていた。 外を見ると川みたいにすごい勢いで、目の前の道まで水が流れ、玄関まで入り込んだ。」と話した。

駐車場にとめていた乗用車が車体の半分ぐらいの高さまで水につかった家もあり、会社員の男性 (51) は「排水溝があるが、水の勢いがすごくて排水しきれなかった。 連休に家族とイチゴ狩りに行く予定だったが、車が使えなくなり、行けなくなった。 残念です。」と肩を落とした。 近くにあるスーパーでは、水道水が濁っていたため、野菜などを洗う際にペットボトルの水で代用した。 30 代の男性店長は「お客さんのなかには自宅の水が濁っているためか、ペットボトルの水を買っていく人が多い。 明日以降も水道水が濁っていれば、対策を考えないといけない」と語る。 (高田誠、佐藤道隆、石山綾香、木子慎太郎、asahi = 4-30-25)

日本初の IR 施設、万博会場の隣で起工 30 年の開業めざす

日本初の統合型リゾート (IR) 施設の建設工事が 24 日、大阪湾に浮かぶ人工島・夢洲(ゆめしま)で始まった。 約 49 ヘクタールの敷地内にカジノのほか、国際会議場やホテルなどが順次つくられる。 開業は 2030 年ごろの予定だ。

IR 施設は、米カジノ大手の MGM リゾーツ・インターナショナルの日本法人やオリックスなどが出資する「大阪 IR」が手がける。 初期投資で約 1 兆 2,700 億円を投じ、開催中の大阪・関西万博の会場の北隣に整備する。 ポーカーやバカラができる約 470 のゲーム台とスロットなどの電子ゲーム約 6400 台があるカジノのほか、6 千人以上が集える会議室を備えた国際会議場や計約 2,500 室の三つのホテル、商業施設、バスターミナルなどをつくる。 年間約 2 千万人の来場を予定し、約 5,200 億円の売り上げをめざすとする。

24 日の起工式に出席した大阪 IR のエドワード・バウワーズ代表取締役(日本 MGM リゾーツ CEO)は「大阪・関西と世界をつなぐ新たなゲートウェーを作り、観光をさらに盛り上げていく」と語った。 日本国内でのカジノ誘致は 1999 年、東京都の石原慎太郎知事(当時)が「台場への誘致」を唱えたことに始まる。 経済政策の目玉の一つとして第二次安倍政権下で議論され、2018 年 7 月に IR 実施法が成立した。

長崎や和歌山、横浜などでも誘致の動きがあったが、政府が整備計画を認定したのは 23 年 4 月の大阪府・市のみだ。 同法に基づき、内閣府の外局として 20 年 1 月にカジノ管理委員会が設けられ、ギャンブル依存症対策やマネーロンダリング対策、暴力団排除の取り組みなどを審査している。 ただ、懸念する声は消えてはいない。 (細見るい、asahi = 4-24-25)

日本の名宝、関西に集結 奈良博・京博で二つの特別展、19 日に開幕

日本を代表する国宝の仏像や美術の名品が集う二つの特別展が 19 日、奈良と京都の両国立博物館で開幕する。 大阪・関西万博にあわせ、日本の美を世界へ発信する。 両館で 18 日、内覧会があった。 いずれも朝日新聞社などの主催で、6 月 15 日まで。

奈良博の「超 国宝 - 祈りのかがやき -」展は、開館 130 年記念として開く同館初の本格的な国宝展。 法隆寺の観音菩薩立像(ぼさつりゅうぞう、百済観音)や石上(いそのかみ)神宮の七支刀など、国宝 112 件(指定予定を含む)、重要文化財 16 件など 143 件が一堂に会する。 京博の「日本、美のるつぼ - 異文化交流の軌跡 -」展は、国宝 19 件(同)、重要文化財 53 件を含む 200 件。 俵屋宗達「風神雷神図屏風(びょうぶ)」や葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏(なみうら)」など、海外でも知られた日本美術の傑作が集結する。 (asahi = 4-18-25)

堤防ピンクに染める 220 本 京都・八幡「背割堤」ソメイヨシノ満開

京都府八幡市の宇治川と木津川を隔てる「背割堤(せわりてい)」で、ソメイヨシノが満開を迎えている。 220 本が約 1.4 キロにわたって続く桜並木を見ようと、多くの花見客が訪れていた。 5 日からは、さくらまつりが開催されており、飲食店など 38 店が出店するほか、船の上から花見ができるクルーズ船も運航する。「さくらであい館」の展望塔からは地上約 25 メートルの高さで桜並木を眺めることができる。 同館によると、見頃はまつりが終わる 13 日ごろまでだという。 開園時間は午前 9 時から午後 5 時まで。 問い合わせは淀川河川公園管理センター (06・6994・0006)。 (内海日和、asahi = 4-6-25)

神戸に 1 万人収容アリーナが開業 プロバスケやコンサート、盛況期待

神戸港・新港第 2 突堤(神戸市中央区)に建てられた多目的施設「ジーライオンアリーナ神戸」が 4 日、開業した。 アリーナは 7 階建てで、敷地面積は約 2 万 3,700 平方メートル。 土地は市が、建物は NTT 都市開発(東京)が所有する。 約 1 万人を収容でき、スポーツや音楽ライブ、国際会議などに活用される。 プロバスケットボール B リーグ 2 部の神戸ストークスの本拠となり、5 日に初試合がある。 自動車販売などを手がける「ジーライオン(神戸市)」が命名権を取得。 年間 100 万 - 150 万人の集客を目指す。

神戸市は 2015 年から三宮エリアやウォーターフロントの再整備に着手。 21 年 10 月に水族館「アトア」などが入る複合施設「神戸ポートミュージアム」が開業、昨年 4 月に「神戸ポートタワー」がリニューアルオープンした。 この日は開業を記念し、神戸にゆかりのある俳優の藤原紀香さんらが出演するイベントがあり、開場の数時間前から長蛇の列ができた。 藤原さんはトークショーの中で、「新しい建物ができることで、スポーツやエンタメなどの文化が育ち、人の癒やしになる。 阪神・淡路大震災から 30 年たったこの街、この港にアリーナができたことは素晴らしいこと。 世界中の人が神戸に来てほしい」と話した。

神戸市の山本沙織さん (46) は「全国からたくさんの人が集まり、神戸の活性化につながってくれるとうれしい.。」 大阪府から来た田中義孝さん (45) は「本格的なアリーナで行われるプロバスケはなかなかない。 バスケの試合を見に来たい。」と話した。 (原晟也、asahi = 4-4-25)

祇園の弥栄会館が「帝国ホテル京都」に 外観残して工事、来春開業

帝国ホテル(東京)は 29 日、来年春に開業する京都・祇園の新ホテルの名称を「帝国ホテル京都」とすると発表した。 国の登録有形文化財「弥栄会館(東山区)」の建物を活用し、外観を生かしてホテルとして再生させる。 設計・施工を担当する大林組(東京)によると、外観を残すため、もともと使われていた外壁タイルの約 1 割を再利用したほか、壁面にある装飾(テラコッタ)も保存した。 劣化が進んでいた屋根は取り壊し、元のデザインをもとに復元したという。

万博の日本館、初公開 外観は木、展示は藻類かたどったキティなど

政府は 26 日、4 月に始まる大阪・関西万博の会場の夢洲(大阪市此花区)で建設中のパビリオン「日本館」をメディアに初めて公開した。 完成は 2 月末の予定で、内装や展示の工事をしているが、万博ムードを盛り上げようと、早めに公開した。 敷地は野球場ほどの 1 万 3 千平方メートルで、この万博では最も広い。 建物は直径約 80 メートルの円形で、高さ約 13 メートルの 2 階建て。スギのパネルや直交集成板 (CLT) が立ち並び、真ん中の中庭には直径約 19 メートルの水盤がある。

展示のテーマは「いのちと、いのちの、あいだに。」 私たちのいのちに役立っている微生物や藻類といった小さな命に注目し、発酵の働きを約 700 枚の発光パネルの光で見せるものや、多数のぶら下げたチューブに藻類を入れた培養液を流して光合成させる仕組みもつくった。 人気キャラクターのハローキティに、ノリやワカメ、マリモといった 32 種類の藻類の形をまとわせた展示、ラグビーボールほどの大きさの「火星の石」も展示する。一通り見て回るには約 40 分かかるという。 日本館の出展費用は 360 億円。 このうち建設費が約 143 億円で、残りが運営や解体などにかかる費用だ。 (諏訪和仁、asahi = 1-26-25)

京都市の宿泊税、最大 1 万円に引き上げ方針発表 税収倍増、使い道は

京都市の松井孝治市長は 14 日の定例記者会見で、市が 200 - 1 千円を徴収している宿泊税について、最大 1 万円に引き上げる方針を明らかにした。 条例改正案を 2 月市議会に提出し、2026 年 3 月以降の実施を目指す。 今後は税の使い道が焦点となる。 京都市は現在、1 人 1 泊 2 万円未満は 200 円、2 万円以上 5 万円未満は 500 円、5 万円以上は 1 千円の宿泊税を徴収している。 改正案では 5 段階に細分化し、6 千円未満は 200 円、6 千円以上 2 万円未満は 400 円、2 万円以上 5 万円未満は 1 千円、5 万円以上 10 万円未満は 4 千円、10 万円以上は 1 万円とする。

高価格帯の宿泊施設の開業が相次ぐなか、宿泊客の担税力に見合った税を課すべきだとの考え方から、区分は増やして上限を大幅に引き上げたという。 市によると、今年度の税収見込み額をベースにした試算では、区分ごとの宿泊数は、1 泊 6 千円以上 2 万円未満の区分が 80% を占める。 6 千円未満は 14%、2 万円以上 5 万円未満は 5%、5 万円以上 10 万円未満は 1%、10 万円以上は 0.5% だ。 税収も 6 千円以上 2 万円未満が 65% で最多を占めるという。 全体の税収は約 126 億円と、23 年度の約 52 億円に比べて倍以上に増える見込みだ。

引き上げの狙いは、観光客の増加で市民生活に影響が出ていることへの対策費用を宿泊客にも負担してもらうことだ。 市は宿泊税の使い道として、周遊観光の推進や市バスの市民優先価格の実現などを想定している。橋の整備などにも用途を広げる方針だ。 宿泊施設からは不安の声もある。市内の各宿泊業界団体は有識者会議に対し「旅行先としての『京都離れ』につながる恐れがある」、「日帰り観光客も含めた観光税の検討があるべきところ、安易に宿泊者から徴収する宿泊税の増税が検討されているように見受けられる」などとする意見書を提出していた。

左京区で 1 人 1 泊 3 千円 - 4 千円程度のゲストハウスを営むルバキュエール裕紀さん (47) は「低価格の宿の宿泊税は据え置きでほっとしている」としつつ、「2 人部屋を 1 人で貸し切るケースでは宿泊税が上がることが想定され、徴収に手間がかかりそうだ」と話した。 高級老舗旅館「要庵西富家(京都市中京区)の西田和雄社長は「負担は増えるが、スイートルームに泊まるお客さんは気にしないのでは」と話す。 ただ、現状では宿泊税を何に使っているのか分からないとして、「わかりやすく示してもらいたい」と要望した。

市は宿泊業者に対し、宿泊税のキャッシュレス支払いへの対応などを支援するための特別徴収事務補助金の補助率を 3% に引き上げるなどの支援を実施するという。 松井市長は「宿泊客や関係者のみなさまにはご負担をお願いするが、京都の魅力を向上させることは、観光客のみなさまにもプラスになる。 ご理解をいただきたい。」と話した。

オーバーツーリズム対策に詳しい九州大アジア・オセアニア研究教育機構の田中俊徳准教授(環境政策論)は、「オーバーツーリズムに対して喫緊の対策が求められるが、一般財源に限りがある以上、対策費用を宿泊税に求めることは大いに理解できる」と評価する。 税収は観光地の PR のような観光振興ではなく、「文化財や良好な街並みの保全、自然環境の保護、渋滞などによって迷惑を被っている住民への還元などに用いられるべきだ」としている。

京都橘大の阪本崇副学長(文化経済学・財政学)は「宿泊税は市民からしたら懐が痛まない税で引き上げの意義はある」と話す。 その上で、オーバーツーリズムによって市民は路線バスに乗れないといった課題に直面していると指摘。 税収は「公共交通政策など観光客も市民も快適になるサービスにもっと使うべきだ」と語っている。 (武井風花、西崎啓太朗、asahi = 1-14-25)

高齢化率約 4 割の街を救うオンデマンドバス 無料スキーム確立なるか

堺市南区を中心に広がる泉北ニュータウン。 その端に位置する御池台の団地前に止まったミニバンに、女性 (76) が乗り込んできた。 「これから趣味のお稽古に通うんですが、買い物にも利用しています。」 目や耳が衰えた 4 歳上の夫は車の運転免許を返納し、マイカーはない。 徒歩 5 分のバス停まで息切れすることもある。 まとまった買い物をするにはバスと電車を乗り継がなければならない。 地区のスーパーが閉店したためだ。 だが、このミニバンなら自宅から目的地まで直行してくれる。 2022 年 7 月から御池台で運行されているオンデマンドバス「DOKOBUS (ドコバス)」だ。 「将来にわたる命綱です」と女性は言う。

病院、スーパー、レストラン、カラオケ喫茶、スポーツジムなど、御池台の中心部から車で 20 分の圏内であれば、どこでも目的地になる。 利用できるのは、御池台の自治会員のうち、65 歳以上の人と妊婦。 高齢者に付き添う家族も乗車できる。 昨年 11 月までに延べ約 3 万件の利用があり、最寄りのバス停まで歩くのが困難な住民が目立つ。

「きょうはスーパーまでたどりつけないかも」

泉北ニュータウンは高度成長期の住宅需要に応えるため、1967 年のまちびらき以降、丘陵地を造成してきた。 92 年には人口が約 16 万 5 千人に達したが、昨年 11 月は約 11 万人。 子育て世代のベッドタウンは、32 年間で人口が 3 分の 2 に縮み、高齢化率 37.6% の街になった。 「高齢者にとって長く続く坂道はつらく、外出も敬遠しがちになる。 この街の課題は明確だ。」 そう考えた南区選出の市議、吉川敏文さん (67) は御池台でオンデマンドバスの青写真を描いた。

「すべての人々に移動の自由を」と掲げ、堺市の隣の大阪府和泉市で自動車販売のコンサルタント業をしている篠藤美樹さん (51) は、こんな悔いが残っている。 「一人暮らしの母が認知症を発症して、ますます家にこもるようになり、症状が進行してしまったのではないか。 もっと車でお出かけに連れていってあげれば …。」 篠藤さんは車を運転中、歩道のフェンスにつかまりながら苦しそうに杖をついて歩く高齢の男性を見かけた。心配になって引き返すと、フェンスは途切れ、男性は途方に暮れていた。 行き先を尋ねると、「きょうはスーパーまでたどり着けないかも」と答えた。

買い物や通院の「交通弱者」がどんどん増える。 吉川さんと篠藤さんの思いは合致し、自治会も目的地を把握するため会員にアンケートを取り、準備段階から協力。 篠藤さんの会社が 2 台のミニバンを用意して DOKOBUS の実証実験を始めた。

「無料のスキームを確立したい」

東京大学の研究チームと東京の企業が共同開発した予約システム「コンビニクル」を導入。 利用者がスマホのアプリで時間と乗降場所の情報を送ると、コンピューターがグーグルマップの情報をもとに効率的な運行ルートを組み立て、車両に送信。 時間通りに利用者を目的地に運ぶことを可能にする。 高齢者の外出機会を増やすためにも、無料にしている。 では、運転手の報酬やガソリン代、車両の維持費といった経費をどう捻出しているのか。

広告料でまかなう計画で、企業や団体のロゴマークを印刷したステッカーを車体に貼っている。 地元でパーキンソン病や末期のがん患者が入居するシェアハウスを営む梶原崇志さん (41) は「外出したいという入居者のニーズに応えていただいているので、協力したかった」と、昨年 12 月から広告を出している。 だが、広告主は御池台の自治会と企業 3 社を数えるのみで、広告収入は年間で百数十万円。 運行経費の10分の1にとどまり、篠藤さんの本業が支えだ。

吉川さんは「運行エリアと利用者の範囲が極めて限られているため、企業広告が集まりにくいのが現状だ」と話す。 それでも「DOKOBUS の運賃無料のスキームを御池台で確立し、他の地域にも広げたい(篠藤さん)」と、実証実験を続けている。 今後、公的機関の支援を受けやすい NPO 法人やクラウドファンディングによる資金集めなどを模索するという。 (辻岡大助、asahi = 1-13-25)