難波がオフィス街に? 「なんばスカイオ」 17 日開業

大阪・ミナミに 17 日、新たなランドマークが誕生する。 南海電気鉄道が旧本社跡に建てた難波駅直結の「なんばスカイオ」。 オフィスを中心とした複合ビルで、訪日客に沸くミナミに「ビジネス」の機能を加えて、街の発展を促す。 スカイオは地上 31 階・地下 2 階建て、高さ約 148 メートルのビル。 15 日、報道各社向けの内覧会があった。

商業フロアは地下 1 階 - 6 階にあり、飲食店や物販、銀行の支店など約 40 店が入る。 特に 5 階は「日本の伝統・文化」、6 階は「健康」をコンセプトとし、包丁のお店や象印マホービンが初めて出す常設のレストランなどがある。 9 階には人間ドックなどが受けられるクリニックが入り、海外からの「医療ツーリズム」の誘致を目指す。

一方、全体の 7 割を占めるのは 13 - 30 階のオフィスフロア。 10 階のオフィスロビーの案内板には、大阪市西区から本社を移した鋼管大手「丸一鋼管」の名前があった。 ほかにも順次、レジャー施設運営の「ラウンドワン(堺市)」などが本社を移すほか、米国発のシェアリングオフィス「WeWork (ウィーワーク)」も関西初の拠点を構えるという。

南海によると、開業時点のオフィスの成約率は 8 割強と想定より好調。 駅直結の立地をいかし、採用を有利に進めたいなどといった理由で入居を決めた企業も多いという。 スカイオで働く人は 4 千人前後に上る見込みだ。 (中島嘉克)

南海は 2028 年 3 月期までの経営ビジョンで、「従来のなんばを越えた『グレーターなんば』を創造」すると掲げた。 なんば地区は訪日客でにぎわう国際観光都市の顔を持つ一方、大阪駅周辺(キタ)と比べてビジネス街の側面は弱い。 スカイオは、その強化策との位置付けだ。 背景にあるのは、31 年春に開業予定の鉄道新線「なにわ筋線」。 完成すると、関西空港と大阪駅周辺が乗り換えなしでつながる。 高木俊之専務は「最大拠点の難波駅が、通過駅になるリスクがある」とし、開業までに「エリアの魅力を磨いていく必要がある」と危機感を抱く。

来年 9 月には大阪市のベンチャー「YOLO JAPAN」と協業し、日本で働きたい外国人と日本企業とを引き合わせる拠点を難波駅の隣の新今宮駅近くにつくるという。 今後も、難波の魅力向上につながる開発を加速する考えだ。 なんばスカイオの開業を前に、南海電気鉄道専務でプロジェクト推進室長の高木俊之氏に新ビルの狙いなどを聞いた。

- - スカイオをどういった施設にしていきたいか。

「関西空港に直結する玄関口・難波のランドマークとして、世界を飛び回る人々の国際的な交流拠点にしたい。 日本の伝統文化を体験するフロアや健康がテーマのフロアもある。 その時代時代のニーズにあった施設にしていきたい。」

- - 来場者数の目標は。

「ビルの 7 割はオフィス。 その性格上、来館目標は設定していない。 オフィスは 1 万坪あるので、就業者は 3,500 人 - 4 千人になると想定している。 ただ、米国発のシェアリングオフィス『WeWork』は 3 フロアで計 1,400 席ある。 就業者数も想定よりやや増加するだろう。」

- - オフィスの成約状況はどうか。

「開業時で 8 割強。 市況がよいので、計画時の目標より 1 割強高い。 残る 1 割強も、複数と商談中だ。 賃料も大阪市内の相場が上がったことで、スカイオからの収入は見込んでいた年 36 億円から、40 億円程度に増えそうだ。」

- - 2 月に発表した経営ビジョンで「グレーターなんば」を掲げた。

「インバウンドでにぎわうコテコテ路線に徹するだけでなく、都市機能の充実は必須条件。 スカイオをきっかけに、『国際観光都市としての発展』と『都市機能の充実』の両輪でエリアを育成する考えだ。 難波駅のターミナルビルの再生はスカイオが集大成だが、これで終わりではない。」

- - 2031 年春に開業を予定する「なにわ筋線」の影響は。

「南海沿線と梅田や新大阪が直結し、阪急電鉄ともつながる。 南海沿線の利便性が飛躍的に向上するのは間違いないが、難波エリアが通過駅になるリスクも出てくる。 街が魅力的でなければ人を呼び込めない。 10 年間で、いかに難波や南海沿線を魅力的なものにできるか。 必ずしも自前の資産にこだわらず、アライアンスを重視して開発を広げていきたい」 (asahi = 10-16-18)

レーン整備進む京都、市民 9 割「自転車は危険」

京都市内で、自転車用レーンの整備が進んでいる。 地球環境に優しい交通手段として自転車の利用を促し、マナー向上も目指す狙いだ。 しかし、レーン上では自転車の逆走や路上駐車などが目立ち、ルールの浸透は不十分。 多様な交通手段が共存する街づくりは道半ばだ。

上京区の府庁前。 自動車や歩行者、自転車が行き交う市道の路肩には、進行方向を示す「矢羽根」と、自転車のピクトグラムが描かれている。 自転車でよく通る大学院生の男性 (23) は「歩行者と自転車の安全のためにも、どんどん広がればいい」と話した。 京都市は 2016 年度に自転車レーンの整備を始め、都心部や右京区の西院周辺、伏見区の市道で矢羽根やピクトグラム、線を路面にペイントして車道や歩行者レーンと区別している。 これまでに総延長約 73.5 キロ・メートルを整備。 20 年度には約 180 キロとする計画だ。

☆

10 年の国勢調査によると、京都市では通勤・通学に 23.4% が自転車を利用。 全国の政令市では大阪 (27.8%) に次ぐ 2 番目の高さだ。 市によると、御池通、堀川通、東大路通などではそれぞれ日中 5,000 台以上の自転車が通行する。 中心部は起伏が少なく、学生が人口の 1 割を占めることが高い自転車利用率につながっているとみられる。

ただ、市が 17 年度に実施した調査では、市民の 9 割以上が自転車に危険を感じると回答。 スマートフォンを操作したり、音楽を聴いていたりする「ながら運転」や、歩道でもスピードを緩めないなどの声があった。 市によると、交通事故が減少傾向にある中、自転車対歩行者の事故は横ばいが続き、17 年は 47 件だった。

☆

市は「世界トップレベルの自転車共存都市」になることを掲げる。 自転車利用者と歩行者の双方にとって安全・安心な環境を作るための具体策が、自転車用レーンの整備だ。 だが、浸透しているとは言い難い。 矢羽根に従わず車道を逆走したり、歩行者用レーンを走行したりする自転車は後を絶たない。 こうした行為は道交法違反にあたるが、実際にはほとんど取り締まられない。 自転車用レーンでの歩行や駐停車も多く見られるが、市自転車政策推進室によると、法律上は問題がないため、モラルに任せるしかないという。

子ども向けに自転車の楽しさを伝える教室を運営する「ウィーラースクールジャパン」の中島隆章代表 (55) は「自転車は、欧州では自動車より優先され、快適なまちづくりに欠かせないという位置づけがはっきりしている。 日本でも邪魔者扱いせず、互いに理解を深める取り組みが必要ではないか」と指摘する。 ハードの整備だけでなく、利用する側の意識も変えていく必要がある。 (吉田雄人、yomiuri = 9-23-18)

【台風 21 号】停電、断水 … 疲労ピーク 阪神地域復旧遅れる いらだつ住民

兵庫県内を 4 日通過した台風 21 号で、県内では阪神地域を中心に 7 日も停電や断水などの影響が続き、各自治体は状況確認や復旧作業に追われた。 尼崎市では関西電力の営業所に停電の復旧が進まない状況にいらだった市民らが詰めかけ、一時騒然となった。

7 日午後 5 時現在の県のまとめによると、停電時の火災でやけどをした尼崎市の男女 2 人が新たに確認され、負傷者は計 59 人となった。 住宅被害は全壊が 1 棟、一部損壊が 58 棟、床上・床下浸水が 63 棟。 関西電力によると、停電は 7 日午後 4 時現在で尼崎市内の約 400 軒で発生。 しかし、同社の停電情報システムで確認できない場合もあるといい、現地調査や問い合わせをもとに確認を進めている。

同社や尼崎市には「正確な状況を把握しているのか」などの苦情の電話が殺到。 同社阪神営業所(同市西長洲町)には市民がひっきりなしに訪れた。 市も急遽、停電の相談を呼びかける広報車 3 台を出動させた。 相談は同社窓口(電話 0800・777・3081)。 市内の一部地域では停電に加えて断水も起き、冷房やトイレが使えず住民はいらだちを募らせている。 出産予定日を 2 週間後に控えた同市立花町の主婦 (30) は「ホテルや親族宅を行き来したが、体力的に限界。 復旧もまばらで、どうして自宅だけ停電しているのか。」と不安を口にする。

一方、高潮で浸水した車 100 台以上が燃える火災が発生した西宮市では、4 日から 6 日にかけて車両火災が計 9 件発生した。 市消防局によると、火災はエンジンルーム内の漏電などにより発生し、無人でも出火する恐れがあるという。 浸水直後だけでなく、時間がたってから出火する場合もあり、同局は「浸水していたら絶対に自分でエンジンをかけず、専門業者に相談してほしい。 電気自動車も感電する危険があり、触らないで」と呼びかけている。 (sankei = 9-8-18)

大阪「住みやすさ」世界 3 位、東京上回る … 英誌

英国の有力経済誌「エコノミスト」の調査部門が 8 月に発表した「世界で最も住みやすい都市」ランキングで、大阪が過去最高の 3 位を獲得した。 交通の利便性や治安向上が評価され、前年(14 位)から大きくランクアップ。 2025 年の誘致を目指す国際博覧会(万博)に向け、大阪市は「弾みになる」と歓迎する。 とはいえ、国内機関の調査では下位に甘んじており、「実感が湧かない」との声も上がる。

ランキングは、世界の主要 140 都市の暮らしやすさの指標として毎年発表しており、日本では大阪と東京が対象。 現地の調査員の評価などを踏まえ、「治安」、「医療」、「文化・環境」、「教育」、「(交通・住宅などの)インフラ」の 5 項目で様々な指標を踏まえて点数化(100 点満点)し、平均点でランク付けする。 大阪は今回、平均 97.7 点を獲得。 英ロンドンや米ニューヨークなどが 10 位圏外になる中、ウィーン(オーストリア)、メルボルン(豪州)に続く 3 位に入り、東京(7 位)も上回った。 (yomiuri = 9-2-18)

新大阪駅に鉄路を集結「西日本最大の玄関口に」

大阪市の吉村洋文市長は 30 日、JR 新大阪駅周辺のまちづくりを検討する、官民の協議会を設ける方針を明らかにした。 駅周辺が税制面や容積率緩和などで優遇される国の「都市再生緊急整備地域」の候補地になったのを踏まえ、来年度中に将来像をまとめて指定に向けた手続きを進める。

2037 年にリニア中央新幹線、46 年には北陸新幹線の大阪延伸計画があり、いずれも新大阪への接続が見込まれる。 阪急電鉄は新大阪と十三間で新線を検討中で、交通結節点としての機能が高まる可能性がある。 協議会は国や府、経済界のほか、JR 西日本や阪急にも参加を呼びかけ、年内に設置する。新大阪を中心に、東は阪急淡路、西では十三を含む地域を検討対象とする方針だ。 吉村市長は記者会見で「西日本最大の玄関口として、人が集まるエリアにしたい」と語った。 (yomiuri = 8-31-18)

◇ ◇ ◇

JR 西日本、おおさか東線の新駅「JR淡路駅」内部を公開

2019年春に新大阪駅 - 放出駅が開業

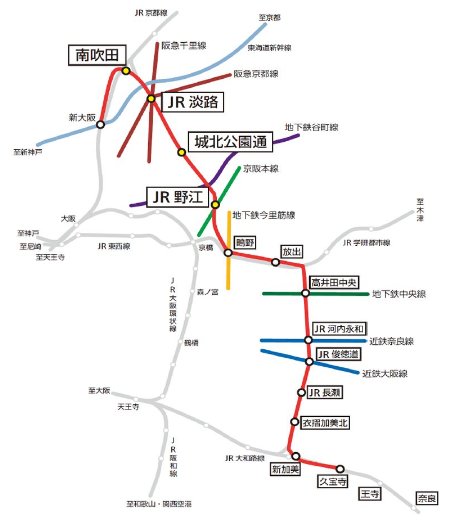

JR 西日本は 7 月 24 日、おおさか東線「JR 淡路駅」の開業に先立ち、内部を報道陣に公開した。 おおさか東線は、JR 京都線(東海道本線)新大阪駅から大和路線(関西本線)久宝寺駅までを結ぶ路線。 現在は放出駅から久宝寺駅までが運行しており、2019 年春に新大阪駅 - 放出駅までを開業する予定。 今回公開された JR 淡路駅は、阪急淡路駅(京都本線、千里線)の東口より北に徒歩約 5 分ほどの距離にあり、JR 西日本と阪急電鉄の乗り換え駅になる予定だ。

JR 淡路駅を含め、新しく開業する駅にはそれぞれ地域性に合わせてテーマカラーとデザインが取り入れられており、当駅はピンクと梅をテーマにしている。 これは、淡路という地名が菅原道真が九州の太宰府に左遷される際に、当時は淀川の中洲だった当地を見て淡路島と勘違いして付いた由来からきている。 菅原道真が好んだ梅と水の流れを駅のデザインに取り入れたわけだ。

駅の入り口や壁にはピンク色がところどころにあしらわれている。 大きなポイントとして、利用客が駅の入り口から入って一番最初に目にする改札前の柱に梅の花と水の流れを表わしたデザインが施されている点を PR していた。 (野村シンヤ、トラベル Watch = 7-24-18)

大阪の公立 8 高校閉校へ 少子化で、2023 年度までに

大阪府立と大阪市立の昼間部のある高校について、府教育庁は 30 日、2023 年度までに 8 校減らして計 141 校にする再編計画案を教育委員会議で提示した。 19 年度には大阪市生野区の府立勝山高校の募集停止を検討。 教委の会議などをへて、府と市が 11 月に決める。 府によると、少子化の影響で府内の公立中学校の卒業生が 19 年度の約 7 万人から 23 年度には約 3 千人減る見通し。 これまで進めてきた再編計画で、21 年度末に 149 校になることに加えて、改めて再編計画をつくることにした。

再編の対象は 3 年連続で志願者が定員を下回るなどした学校。 勝山高校は 16 年度から入学者が 3 年連続で定員割れしている。 府は、就学年数を選べるなど多様で柔軟な教育へのニーズが高まっているとし、計画案では、20 年度から、桃谷高校の多部制単位制の昼間部を現在の勝山高校の校舎に移し、新たな高校として定員を増員。 桃谷高校は夜間部の単位制と通信制を残して存続する。 桃谷高校は 14 年度から 5 年連続で志願者が定員を上回った。

府の担当者は「学び直しの機会を増やす意味でも、多部制単位制の拡充は必要だ」としている。 勝山高校以外の閉校する学校については今後、府教育庁、市教委が志願状況などを見極めながら検討する。 (渡辺元史、asahi = 8-30-18)

大阪駅前に広大な「森」 うめきた 2 期、動き出す再開発

JR 大阪駅の北側に、広大な「緑」が誕生する。 12 日、再開発を進めている「うめきた」の 2 期区域の事業者に決まった三菱地所などの企業連合が計画を発表した。

中央の都市公園を囲むビルにも植栽などをふんだんに採り入れ、17 ヘクタールの開発区域のうち 8 ヘクタールを緑地が占める。 うめきたは、旧梅田貨物駅の跡地を、地権者の都市再生機構 (UR) が 2 期に分けて再開発するプロジェクトだ。 2013 年に完成した 1 期では、大型複合ビル「グランフロント大阪」を建設した。

24 年の完成をめざす 2 期では、敷地を東西に貫く道路をはさむように緑豊かな都市公園を配置。 道路沿いにはカフェやショップを置く。 公園の外側には、ホテルやオフィス、分譲住宅などのビルを建設する。 新しい産業を生み出したり、企業が商品を開発したりする「イノベーション(技術革新)」の拠点づくりも目指す。 (辻森尚仁 編集委員・多賀谷克彦、asahi = 7-13-18)

------------------------------

関西の百貨店 20 店が休業 阪急・阪神・大丸など

阪急百貨店、阪神百貨店などを運営するエイチ・ツー・オー (H2O) リテイリングは 6 日、大雨の影響で、関西にある百貨店全 12 店の営業を同日午後 3 3時でとりやめた。 鉄道などの公共交通機関の運休が出始めており、通常通り営業すると来店者や従業員が帰宅できなくなる恐れがあると判断したという。 翌 7 7日の営業をどうするかは午後 3 時半時点で決まっていないという。 大丸、松坂屋を傘下に持つ J フロントリテイリングも、6 日午後 6 時までに関西の 8 店の営業を順次取りやめるという。 翌 7 日の営業は未定だが、交通機関の運行状況をみて判断する。 (asahi = 7-6-18)

不適合ブロック塀、2,498 校で確認 課題は撤去コスト

大阪府北部を震源とする地震から 2 日で 2 週間を迎える。 小学校のブロック塀が倒れて女児が死亡した事故を機に、全国の学校でブロック塀の安全点検が進んでいる。 建築基準法施行令の基準に合わない疑いがあるブロック塀は少なくとも 2,498 校で確認され、今後さらに増える見込みだ。 学校の耐震化では校舎などが優先され、塀の危険が見過ごされてきた形だ。 撤去や補修に向け、コストが課題になる。

同法施行令はブロック塀について、▽ 塀の高さを 2.2 メートル以下、▽ 高さ 1.2 メートル超の場合、補強のための控え壁が必要 - - といった基準を定める。 登校中の女児 (9) が 6 月 18 日に巻き込まれた大阪府高槻市の寿栄(じゅえい)小のブロック塀は高さが 3.5 メートルで控え壁がなく、市は同法に違反していたと認めた。 文部科学省は 6 月 19 日に全国の教育委員会などに学校や幼稚園のブロック塀を点検するよう通知。 今後、約 5 万校を対象に結果を集計する。

朝日新聞は全国 47 都道府県と 20 政令指定市、地震で災害救助法が適用された被災 13 市町(政令指定都市の大阪市を含む)に、基準に合わない疑いがあるブロック塀があると確認した小中学校、高校数を尋ねた。 6 月 29 日現在で、31 道府県が点検対象とした約 1 万 1 千校のうち少なくとも 2,498 校あることがわかった。 兵庫県は点検対象とした 1,881 校(幼稚園含む)のうち 563 校で確認。 埼玉県は 1,403 校のうち 352 校にのぼった。 31 道府県の大半はさらに調査を続けているほか、東京や広島など 16 都県が確認を進めており、数がさらに増えることは必至だ。 (中川竜児、吉村治彦、波多野陽、asahi = 7-1-18)

◇ ◇ ◇

倒壊ブロック塀、法定点検でも違反見逃す 過去に 2 回

大阪府北部を震源とする最大震度 6 弱の地震で、大阪府高槻市の寿栄(じゅえい)小学校のブロック塀が倒れ、4 年生の女児 (9) が亡くなった事故で、市教育委員会は 22 日午後会見し、2014 年と 17 年の過去 2 回の法定点検で、市教委から委託を受けた専門業者が、倒壊したブロック塀が建築基準法に違反する建築物であることを指摘せず、見逃していたと明らかにした。

法定点検は 3 年に 1 回実施。 市教委によると、点検項目には「塀」の欄があり、倒壊したブロック塀も含まれていた。 しかし、14 年に点検した業者はこの塀をそもそも点検していなかったといい、17 年の業者は目視で点検したが、特に指摘しなかったという。 建築基準法施行令では高さ 1.2 メートルを超す場合、補強のための「控え壁」が必要だとしているが、倒壊したブロック塀は要件を満たしていなかった。 しかし、両業者とも市教委に指摘しなかったという。 市は事故後に、違法建築物であると認めている。 (asahi = 6-22-18)

◇ ◇ ◇

北大阪地震、高槻市長が謝罪 倒壊した塀、基準満たさず

「申し訳ない気持ちでいっぱいだ。 原因を究明し、誠意を持った対応をしたい。」 震度 6 弱を観測した地震で小学 4 年の女児が犠牲になった高槻市では、浜田剛史市長が 18 日夕に記者会見して謝罪した。 夜には市教育委員会幹部が会見し、倒壊したブロック塀は高さ 3.5 メートルで建築基準法に基づく規格(2.2 メートル以下)に適合しておらず、法令違反の状態だったことを明らかにした。

市教委などによると、建物の強度を確かめる構造計算をした記録も見つかっていないという。 倒れたのは、寿栄小学校北側にあるプールの外壁で、ブロック塀の基礎部分(1.9 メートル)にコンクリートブロック 8 段(1.6 メートル)が積まれている。 通学路沿いにブロック部分が約 40 メートルにわたって倒壊。 1974 年の開校当初はフェンスが設けられていたが、後にブロックが積み上げられたとしている。 時期は不明という。

国土交通省によると、ブロック塀の規格は建築基準法施行令で、▽ 高さ 2.2 メートル以下、▽ 鉄筋は直径 9 ミリ以上 - - などと規定。 一定の基準で構造計算すれば 2.2 メートル超でも設置は認められているものの、市教委によると、計算をしたことが確認できないという。 また、法令に基づき塀の安全点検をしたとの記録が見当たらず、塀の補強もなされていなかった。

大阪府教委は、東日本大震災後に災害発生時の児童生徒や教員らが取る対応をまとめた「学校における防災教育の手引き」を改訂し、2016 年に府内の全公立小中高校に配布。 各校に対し、登下校中に地震が発生した際はブロック塀から遠ざかり、ランドセルなどを頭にのせて落下物から身を守るといった指導の記載はあるが、今後、安全確保の徹底が課題となりそうだ。

今回の地震について、中林一樹・首都大学東京名誉教授(都市防災学)は「典型的な都市直下型地震。 自治体を中心に対策は進められてきたが、追いついていない部分で被害が出た。」と指摘。 「(ブロック塀の規制に)罰則はなく、自治体の財政問題もあって建て替えや耐震補強が進んでいなかった。 今回のような倒壊は起こりうると思って対策を進めるべきだ。」と促している。

コンクリートブロックの主要メーカーでつくる「全国建築コンクリートブロック工業会」の担当者は「鉄筋の耐用年数は 20 - 30 年。 設置者にはぐらつきなど定期的な点検とともに、老朽化した塀は撤去・改修をお願いしたい。」と話している。 (宮川佐知子、芝村侑美、大東祐紀、mainichi = 6-18-18)

◇ ◇ ◇

唯一現存する「利休の茶室」外壁に 2m の亀裂

京都府や奈良県などによると、地震の揺れにより文化財に被害が出た。 京都府大山崎町にあり、茶人の千利休が手がけた茶室で唯一現存するとされる国宝「待庵(たいあん)」の外壁に、約 2 メートルの亀裂が入った。 同町の、昭和初期のモダニズム建築を代表する重要文化財の住宅「聴竹居(ちょうちくきょ)」では、サンルームのガラス(縦約 100 センチ、横約 50 センチ) 2 枚が割れ、壁に複数のひびが入ったり、崩落したりした。

京都市下京区の西本願寺でも、塀の瓦が約 20 枚落下したがけが人はなかった。 石清水八幡宮(八幡市)では境内の石灯籠約 40 基が倒れるなどした。 奈良県教委によると、奈良市の東大寺では、戒壇院戒壇堂に安置されている塑像四天王立像(国宝、奈良時代)のうち、多聞天立像の右手に載せられていた木製の宝塔(高さ 20 センチ)が落下した。 宝塔自体には損傷はなかった。 (yomiuri = 6-18-18)

阪神百貨店、名物「スナパー」復活 いか焼きもその場で

阪神百貨店梅田本店(大阪市北区)が 1 日、東隣にできた新ビルに移り、改装オープンした。 売上高の 4 割超を飲食関連が占める同店は、さらに「食」を強化。 JR などの駅につながる商業施設も相次いで飲食フロアを改装していて、キタの中心地・梅田は「グルメ激戦区」になってきた。

400 円以下のラーメンも

1 日午前、開店前に約 2,500 人が並んだ梅田本店は、定刻を 5 分早めてオープンした。 新店舗や話題の商品を目当てにした客で売り場は活気をみせた。 大阪市天王寺区のアルバイト尾崎行滋さん (42) は 1 時間半前から開店を待った。 「両親へのお土産にいか焼きを買いに来ました。」 同店が改装でこだわったのは「食」。 立ち食い形式の「スナックパーク」の復活は最大の目玉だ。 1957 年の阪神百貨店開店当時からある飲食エリアが前身で、「おやつセンター」として親しまれた。

その後、スナックパークとして営業を続けていたが、改装工事のため 2015 年 2 月から休止していた。 なかでも「いか焼き」は 1 日平均で 8 千枚を売り上げる名物。 この 3 年余りは持ち帰りだけだったが、その場で焼きたてを味わえる。 約 130 人まで立ち食いできるフロアには、かつて好評だった 400 円以下のラーメンやオムライスの店も復活し、百貨店初進出の大阪市西区の人気ラーメン店「カドヤ食堂」などこだわりの 13 店舗をそろえた。 「早い、安い、うまい!」を掲げて、昼は 500 円程度のランチも用意し、夜は電車で帰宅する前の 1 杯をねらう。

食品売り場は地下 1 階だけでなく地上 1 階にも広げた。日・週替わりで話題のパンを提供するコーナーや、400 種類が試飲できる日本最大級のワイン売り場で独自色も打ち出した。 今回の改装範囲は半分ほどで、全面開業は 2021 年の予定だ。 営業面積が縮小するため、梅田本店の 2019 年 3 月期の売り上げ予想は前年比 73.8% の 410 億円にとどまる。 阪急阪神百貨店の荒木直也社長は「あくまで準備期間。 食を中心に新しいタイプの百貨店づくりを試したい。」と意気込む。 (久保田侑暉、asahi = 6-1-18)

「うめきた」新駅、工事は順調 2023 年春開業予定

JR 西日本は 17 日、大阪駅北側にある「うめきた」の 2 期開発地区で、2023 年春の開業を目指す新駅の工事現場を報道向けに公開した。 新駅ができれば関西空港へ行き来する特急が便利に使えるほか、31 年春に開業予定の「なにわ筋線」の駅としても使われる見込みだ。 東海道線の支線を地下に移設する工事とあわせて新駅をつくる。 総事業費は計約 690 億円。 新駅は地下 2 階建てで深さ 15 メートル。 駅の幅は 40 メートルで、長さ 200 メートルのホームを 2 本備える。 今はコンクリートの基礎部分をつくっており、駅工事の進捗率は 3 割程度という。

現在の関空特急はるかや、特急くろしおは同支線を通るため、本線上にある大阪駅には停車しない。 同駅から関空までは約 70 分かかる快速電車を使うしかないが、新駅から特急を使えば時間は 20 分程度短縮できる見込みだ。 藤原慶信・大阪工事事務所長は「工事は順調に進んでいる。 関空へのアクセスがよくなり、うめきたの国際的な発展に駅が寄与できる」と話した。 (伊沢友之、asahi = 5-17-18)

前 報 (9-1-17)

新生阪神、デパ地下で独走狙う 立ち食いの聖地も復活

阪神百貨店梅田本店(大阪市北区)が 6 月 1 日、装いを新たにする。 運営するエイチ・ツー・オー (H2O) リテイリングは、傘下の阪急百貨店と使い分けてもらえるように、阪神では食品を強化して集客をねらう。 訪日外国人客でにぎわう大阪市中心部は、商業施設の改装や開発が相次ぐ。 阪神梅田本店は、グループが再開発している新ビル「大阪梅田ツインタワーズ・サウス」に移る。 近く完成する棟の地下 1 階から地上 9 階を売り場とし、広さは約 2 万 7 千平方メートル。

最大の特徴は食品だ。 地下 1 階と地上 2 階を使い、日・週替わりで話題のパンが買える「パンマルシェ」や、400 種類が試飲できる日本最大級のワイン売り場を備える。 立ち食い形式で低価格の飲食を出し、「立ち食いの聖地」と親しまれていた「スナックパーク」も復活させる。 小森栄司・阪神梅田本店長は「『食の阪神』に対する期待感を高める」と意気込む。 店の売上高に占める食品の割合を、いまの約 45% から 50% 以上に上げる考えだ。

食に強みを持つ同店がさらに磨きをかけるのは、同じ H2O 傘下の阪急百貨店うめだ本店が近くにあるためだ。 阪急は高級ブランドや流行の婦人服などを得意とし、国内トップ級の売り上げを誇る。 H2O は両百貨店を代表する 2 店が強みを生かし合い、一体となった「超本店(同社幹部)」に育てたいとする。 いまの阪神が入るビルも 2022 年春までには建て替わり、阪神が売り場面積を広げる予定。 これに合わせて阪急うめだ本店が入るビルは「大阪梅田ツインタワーズ・ノース」と改称される。 (伊沢友之、久保田侑暉、asahi = 4-10-18)

タワマン続々、児童増加に悲鳴 大阪市、学校新増設へ

児童が急増して大阪市中心部の小学校の教室不足が見込まれている問題で、市が対策案を明らかにした。 高層マンション建設が相次いで子育て層の「都心回帰」が進むなか、小中一貫校の新設や、近くにある公園を小学校の運動場として使う案も掲げ、対応を急ぐ考えだ。 3 月 29 日、大阪市役所で開かれた「市内中心部児童急増対策プロジェクトチーム」の第 3 回会議。 今後の教室不足で「特に課題がある」とされた 9 校の学級数の推計値が提示された。 4 校は現在の敷地での対応を基本とするが、増加傾向が続く 5 校で具体的な対策を進めることを確認した。

北区の扇町小(保有する普通教室数 24)は 2017 年度の 13 学級が 10 年後の 27 年度には 28 に倍増し、40 年度には 31 に至ると見込まれる。 西区の西船場(にしせんば)小(同 30)も、17 年度の 16 学級が 27 年度には 31 になる。 さらに近隣の花乃井(はなのい)中学校(同 18)も連動して教室が足りなくなると見られる。 そこで、扇町、西船場両小学校の間に位置する北区の中之島西部地域に 22 年度以降、学校の新設を検討しており、小中一貫校も視野に入れる。 ここには 10 年 3 月に閉校となった扇町高校跡地があり、用地として候補とするほか、花乃井中の増築案も示された。 (金子元希、asahi = 4-8-18)

「大阪市長様へ」米の高校生が動画投稿 何があった?

大阪市の吉村洋文市長に宛てた映像が、動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開された。 投稿したのは米サンフランシスコ市の高校生たち。何があったのか。 「大阪市市長 吉村洋文様へ」で始まる日本語字幕入りの 7 分 51 秒。 サンフランシスコ市立エイブラハム・リンカーン高校で日本語や日本文化を学ぶ生徒らが、3 月 21 日に投稿した。 (半田尚子、asahi = 4-7-18)

◇ ◇ ◇

姉妹都市解消でも関係継続を … 大阪市の高校生 2 人訪米へ

大阪市の高校生 2 人が 11 日からの 9 日間、米サンフランシスコ市を訪れる。 両市は 60 年間にわたって姉妹都市だったが、サンフランシスコが旧日本軍の慰安婦像を市有化したことに大阪市が反発し、昨年末に関係解消の方針を決めた。 積み重ねた友好関係の継続を願う両市の交流団体が、高校生の訪問を企画した。

8 日夜、大阪市阿倍野区の市民団体「SOYNET (ソイネット)」のメンバーの自宅で、高校生 2 人を囲んで壮行会が開かれた。 いずれも大阪府立阿倍野高校 2 年の作田貫太君 (17) と永本雅也君 (17)。 作田君は「異文化を肌で感じて、大阪に持ち帰りたい」と抱負を語った。 現地の高校生宅にホームステイし、一緒に 1 週間、高校にも通う。 手配してくれたのはサンフランシスコ側の姉妹都市協会だ。今年初め、SOYNET の久保井亮一会長 (72) のもとへ、サンフランシスコの姉妹都市協会からメールが届いた。 「協会全員で相談して、今後も学生の交流を続けたいと決めました。 また学生を送り込んでいただけますか?」

大阪市は 1957 年にサンフランシスコと姉妹都市になり、73 年から 2012 年まで学生派遣を支援してきた。 橋下徹前市長による補助金廃止の影響でいったん途絶えたが、SOYNET が昨年夏、市の補助金を得て大学生 2 人の派遣を復活させた。 だが、吉村洋文市長は昨年末、姉妹都市解消の方針を決め、サンフランシスコとの交流事業への補助金も廃止した。

SOYNET は今後の活動方針を話し合い、「こんな時こそ強く根を張り、草の根活動を続けよう」と決めた。 補助金を断たれたため、「交通費(約 15 万円)は自己負担」を条件に希望者を募った。 「姉妹都市関係に亀裂の入った状況で、不安を感じる保護者も多いのでは」と久保井会長は心配したが、高校生 2 人が手を挙げた。 滞在費はサンフランシスコ側が負担する。 2 人とも昨年夏にサンフランシスコから大阪を訪れた高校生との交流行事に参加し、興味を持った。 永本君は「政治家同士の関係とは別に、人と人との関係が 60 年続いてきた。 自分たちを通して次の世代にもつなげたい。」と話している。 (半田尚子、左古将規、asahi = 3-9-18)

大阪メトロ、出発進行 きょう民営化、どう変わる?

日本初の公営地下鉄の大阪市営地下鉄が、4 月 1 日から民営化された。 公営地下鉄の民営化は全国で初めてだ。 新会社「Osaka Metro (オオサカ メトロ)」が事業を引き継ぎ、職員は公務員の身分を失った。 利用者にとっては、何がどう変わるのか。 「114 年間ありがとうございました。」 大阪市営地下鉄御堂筋線で、こんなヘッドマークをつけた列車が 3 月 31 日まで走った。

大阪市交通局(旧大阪市電気局)は、1903 年に日本初の公営路面電車を開業。 33 年には日本初の公営地下鉄を梅田 - 心斎橋間で開業した。 現在は 9 路線 133 駅で地下鉄とニュートラムが走る。 交通局は 3 月末に廃止され、地下鉄とニュートラムは大阪市 100% 出資の新会社が引き継いだ。 2016 年度の輸送人員は年間 9 億人で関西大手私鉄 5 社をいずれも上回り、営業収益は 1,584 億 8 千万円で私鉄 5 社で最高の近鉄と肩を並べる。

利用者にとっては何が変わるのか。 交通局によると、運賃や終電時間は「現段階で変更する予定はない。」 民営化を見据え、数年前からサービス改善に取り組んできたためだ。 初乗り運賃は 14 年に初めて値下げし、200 円から 180 円に。 終電時間は 13 年に最大 42 分延長した。 駅のトイレは 13 年から 4 年間で 108 駅で改修した。 変わるのは「敬老パス」だ。 対象は 70 歳以上の大阪市民。 現在は年間 3 千円の負担金と乗車 1 回 50 円が必要だが、7 月からは年間負担金がいらなくなる。 (吉川喬、asahi = 4-1-18)

◇ ◇ ◇

大阪の地下鉄、民営化 4 月から「Osaka Metro」に

4 月に民営化される大阪市営地下鉄の運営を引き継ぐ新会社の愛称が「Osaka Metro (オオサカ メトロ)」に決まった。 大阪市の吉村洋文市長が 25 日に発表した。 海外の大都市と同じ名称にし、観光客にも分かりやすくする狙いがあるという。 地下鉄は東京、パリ、アテネ、ドバイなどでも「メトロ」と呼ばれる。 吉村市長は記者会見で「世界に通用する大都市の地下鉄として発展してほしい」と期待を込めた。 漢字とカタカナの「東京メトロ」と違い、英文表記にする。 「海外の方が大阪を訪れたときに一目で分かってもらうため(吉村市長)」という。

ロゴマークはらせん状の立体的な図形で、前から見るとメトロの「M」、横から見ると大阪の頭文字「O」に見える。 動きのある図形で「走り続けるエネルギー」を表現したという。 1933 年に開業した大阪市営地下鉄は今年 4 月 1 日から、大阪市が 100% 出資する新会社「大阪市高速電気軌道株式会社」が運営する。 市営地下鉄の民営化は全国初。 今後、不動産やホテル経営など新規事業への参入も検討する。 (吉川喬、asahi = 1-25-18)

京の桜景色、観光船で堪能 琵琶湖疏水で本格運航

琵琶湖から京都に水を引く「琵琶湖疏水」を通る船が 67 年ぶりに観光船として復活し、29 日から春と秋の定期運航を始めた。 28 日は記念式典があり、「京都・ミスきもの」らが乗船して桜の景色を楽しんだ。 琵琶湖疏水にはかつて人や貨物を運ぶ船が通ったが、1951 年に廃止になった。 大津市と京都市が観光の目玉にしようと、3 年前から黄金週間などに試験的に運航してきた。

大津市から京都市の蹴上への下りが 1 日 5 便、上りは 4 便。 運航は春と秋の年間 82 日。 春は 29 日から 5 月 28 日までで、すでにほぼ満席だ。 10 月以降分は 8 月 13 日から発売する。 平日の通常期は 4 千円、桜・紅葉のシーズンや大型連休中は 8 千円となる。 問い合わせは事務局 (075・365・7768)。 (asahi = 3-29-18)

神戸空港の旅客数 327 万人に 関西エア、22 年度目標

関西エアポートは 28 日、4 月から運営する神戸空港の 2022 年度の旅客数を 327 万人とする、中期計画を発表した。 神戸市から運営者に選ばれた昨夏時点では 300 万人の目標を立てていたが、昨年約 304 万人とその目標を上回ったため、上方修正した。 航空会社に大型化を働きかけたり、着陸料引き下げを検討したりする。 ターミナルビルにある店舗の見直しや拡充も、今後具体化させる。 神戸空港については今年、経済界や関係自治体などでつくる「関西 3 空港懇談会」で発着枠の拡大などの議論が始まる見通し。 関西エアの広報は「もし規制が緩和されれば、計画も修正していく」という。(近藤郷平、asahi = 3-1-18)