関西住みやすい街 1 位は尼崎 「芦屋より評価された」

かつてはひったくり認知件数が兵庫県内でワースト 1 だった尼崎市。 近年その座を抜け、関西で「住みたい」街として上位に食い込むようになった。 市民がイメージ向上を実感する調査結果も出ており、「あま」と呼ばれて親しまれてきた尼崎は変化し続けている。 テレビ大阪による「関西住みたい街ランキング 2019」で、1 - 3 位が大阪府内の 3 市、4 位の兵庫県芦屋市に続き、尼崎市が 5 位にランクイン。 前回調査(2016 年)の 18 位からの躍進だ。

市広報課によれば、交通の利便性に加え、同じ条件の住居なら芦屋より尼崎の方が手頃な価格という点が評価されたという。 住宅ローン専業大手の ARUHI の「本当に住みやすい街大賞 2018 in 関西」では、JR 尼崎駅周辺が 1 位に選ばれた。 イメージ向上に大きく貢献しているのは、駅前の再開発だ。 JR 尼崎駅北側は戦後、急激に住宅や商店などが密集し、防災や環境の面で課題があった。 市などが再開発を進め、キリンビール尼崎工場の跡地を利用した複合商業施設が 09 年にオープン。 駅とマンション、商店、ホテルなどが直結する。

16 年には、市内の森永製菓塚口工場跡地の再開発により、JR 塚口駅ビルが開業し、マンションなどが整備された。 一方、兵庫県内のひったくりの 3 分の 1 が、尼崎で起きていた時期もあった。 認知件数は 11 年から 4 年間、神戸市を上回り県内ワーストだった。 危機感を募らせた市が、青色灯を付けた公用車による独自のパトロール活動など撲滅キャンペーンに乗り出し、12 年の 258 件から昨年は 16 件にまで減った。 自転車の盗難件数も、6 年前と比べ、今年は半減の約 1,500 件になる見込みだ。

市民は「治安が良くなった」

こうした「変化」は、市民自身が実感している。 今年 2 - 3 月に市が実施した市民意識調査では、市のイメージが「よくなった」と答えた人が、調査開始以来初めて 5 割を超えた。 調査は 15 歳以上の市民 3 千人を対象にアンケートを配り、約 25% の 745 人から回答があった。 「市に対するイメージは、ここ数年でどのように変化したか」という質問に、「良くなった」、「どちらかといえば良くなった」を合わせると計 392 人 (52.6%) だった。 市は 12 年度に戦略的な情報発信でイメージ向上にむけた指針を策定した。 その前年の 11 年度は「よくなった」と答えた人は 35.4%。 以降、30% 前半から 40% 前半で推移してきたが、5 割を超えたのは初めてだ。

理由は、「駅前周辺がきれいに整備されるなどまちの景観がよくなった」、「尼崎城再建などまちに新たなにぎわいが生まれた」、「放置自転車やひったくりの減少により体感治安が良くなった」などが多かった。 この結果に対し、「もっと高くてもいいはず。 まだまだいける。」と話すのは、結婚を機に 11 年に兵庫県西宮市から尼崎市に引っ越した落語家の露の団姫(つゆのまるこ)さん (33)。 大阪に住んでいた夫も芸人。 仕事上、交通の便がよい尼崎市に新居を決めた。 ところが、西宮の知人たちから「なんで尼崎?」と言われたという。

子どもが生まれ、共働き家庭にとって子どもの迎えの時間も交通の便がいいと助かる。 かつて公害や「暗くて治安が悪い」イメージがあったが、「今は街がきれいになって、多様な人が暮らしている。 あまは、すごくよくなっていると各地で伝えるのが楽しい。」という。 尼崎は弥生時代から人が住み始め、平安以降、港町として栄えた。 大阪中心の一大経済圏として資本が集積。 近代以降は工業化に伴い交通の発達や人口増などで発展した。 市立地域研究史料館の辻川敦館長は「根本的に便利な場所だという潜在能力が歴史的にずっとあった」という。

その分、公害や貧困など社会問題が集中して表れた街でもあるという。 「イメージの向上は、課題に戦略的に取り組み、歴史文化を背景にした元々の力をうまく打ち出した結果ではないか」とみる。 (中塚久美子、asahi = 11-20-19)

「本当に住みやすい街大賞 2018 in 関西」トップ 10 (ARUHI 発表)

① 尼崎(JR 神戸線、兵庫県尼崎市)

② 本町(大阪メトロ御堂筋線、大阪市)

③ 二条(JR 山陰線、京都市)

④ 学園都市(神戸市営地下鉄、神戸市)

⑤ 伊丹(阪急伊丹線、兵庫県伊丹市)

⑥ 桂川(JR 京都線、京都市)

⑦ 元町(阪神本線、神戸市)

⑧ 香里園(京阪本線、大阪府寝屋川市)

⑨ 山田(阪急千里線、大阪府吹田市)

⑩ 緑橋(大阪メトロ中央線、大阪市)「関西住みたい街ランキング 2019」トップ 10 (テレビ大阪発表)

① 大阪府豊中市

② 同大阪市

③ 同吹田市

④ 兵庫県芦屋市

⑤ 同尼崎市

⑥ 大阪府枚方市

⑦ 兵庫県西宮市

⑧ 同明石市

⑨ 大阪府堺市

⑩ 同池田市尼崎市の主な変化

【再開発】 JR 尼崎・塚口の両駅周辺で再開発が進み、商業施設やマンションなどが整備

【にぎわい】 尼崎城天守が約 145 年ぶりに再建され、今春から一般公開

【放置自転車対策】 阪急武庫之荘駅や阪神尼崎駅など市内 13 駅周辺で、放置自転車の撤去や啓発を実施。 市内の平日 1 日の放置自転車台数が、2,045 台(2014 年)から 257 台(昨年)に減少

◇ ◇ ◇

住みここちランキング関西 1 位はあの街 阪急沿線が人気

不動産サービス大手の大東建託は 18 日、「街の住みここちランキング 20019 関西版」を初めて発表した。 1 位になったのは「夙川(しゅくがわ、兵庫)」で、阪急沿線のトップ 10 入りが目立った。 住みたい街として人気の梅田などは評価が低かった。 調査は、近畿 6 府県の 1,450 駅周辺に暮らす約 3 万 9 千人を対象とした。 「夙川」は静かさや治安、自然、イメージなどの面で評価が高かった。 2 位の「南森町(大阪)」は商店街などがあるうえ、交通の便のよさが評価された。 3 位は「西宮北口(兵庫)」だった。

一方、大東建託の別の調査「住みたい街ランキング」で上位の梅田(大阪)は、住みここちランクでは 111 位、天王寺(大阪)は 58 位、なんば(大阪)は 126 位だった。 同社の宗健氏は「住みたい街とは、よく行く街のこと。 梅田やなんばは、静かさや治安の評価が低かった。 自身のライフスタイルや家族の形を踏まえ、どこに暮らすのかについて考えてほしい。」と話した。 (西尾邦明、asahi = 9-19-19)

ドローン? 目撃情報で関空また一時閉鎖 一部の便中部へ

9 日午前 8 時 10 分ごろ、関西空港の B 滑走路付近で、ドローン(小型無人飛行機)のようなものが飛んでいるのを地上作業員が確認し、国土交通省関西空港事務所に連絡した。 同事務所は、2 本ある滑走路をいずれも閉鎖。 約 1 時間 10 分後に、安全を確認した上で離着陸を再開した。 この影響で関空発着の計 44 便が最大 116 分遅れ、うち 17 便が中部空港や伊丹空港などに着陸した。 関空は 7 日夜にもドローンの目撃情報が 2 回あり、滑走路を計約 2 時間閉鎖。 10 月 19 日夜にも同様の情報で約 50 分閉鎖した。 (asahi = 11-9-19)

JR 西、終電 30 分前倒し検討 働き方改革で利用者減り

JR 西日本は 24 日、近畿エリアの在来線を対象に、終電時間を前倒しする検討を始めたと発表した。 他の鉄道会社の動向も踏まえて調整し、早ければ 2021 年春のダイヤ改定からの導入を目指す。 大阪や京都、三ノ宮(神戸市)など主要駅では 30 分ほど早め、午前 0 時前後にする可能性もある。 具体的な路線や前倒しの時間などは、利用客数や、新幹線や他社との乗り換えの利便性などを考慮して詰めていくという。

前倒し検討の背景には、保守作業員の人手不足がある。 近畿の在来線では、1 日に 100 カ所以上で約 1,500 人が作業に従事している。 しかし、終電後から始発までの限られた時間帯での保守作業は、敬遠されがちだ。 JR 西のグループ会社ではおおむね週休 1 日で、18 年度までの 10 年間で作業員が約 23% 減ったという。 仮に終電を 30 分間早めた場合、年間の作業日数は 1 割減り、休みが取りやすい環境になると試算する。

来島(きじま)達夫社長は 24 日の定例会見で「(こうした取り組みを通じて)鉄道を安全に運行する努力を続ける」と述べた。 検討のもう一つの理由は、午前 0 時以降の利用者数が減っている点だ。 13 年度と比べた 18 年度の人数は、▽ 大阪駅で 17% 減、▽ 三ノ宮駅で 19% 減、▽ 京都駅でも 12% 減。 一方で、午後 5 時 - 8 時の帰宅時間帯の利用は軒並み増えており、JR 西は「働き方改革が、社会に定着してきたため」とみている。 大阪市の松井一郎市長はこの日の記者会見で「JR だけで決めるべきではない。 利便性を確保する形で働き方改革をやってもらいたい。」などと語った。 (古田寛也)

「早く帰れる」、「バイト代減る」利用者に賛否

長年定着してきた終電時間の突然の前倒し検討に、利用者はライフスタイルの変更を余儀なくされそうだ。 JR 西日本によると、終電時間はここ 10 年、少しずつ後ろ倒しになる傾向が続いていた。 JR 大阪駅近くで買い物をしていた大阪市西区の 60 代のパート女性は「時代の流れなんでしょうが、利用者としては電車の便が多い方が安心」と話した。 駅近くのラーメン店でアルバイトをする専門学生の女性 (19) = 大阪府豊中市 = は「残業が出来なくなり、アルバイト代が減って困る」と嘆く。

経済への影響も。創作居酒屋「晴屋(はれるや)」の渡辺将伍店長 (27) は「オープンの時間を早めないと、採算が取れなくなる」と危機感を募らせる。 近くのフランス料理店の男性店員 (36) も「お客さんの引きが早くなり、売り上げが落ちるかもしれない」と心配する。

一方で、労働環境の改善に期待する声も上がる。 大阪駅近くの会社に勤める兵庫県西宮市の男性 (41) は「仕事を早く切り上げやすくなる。 今日一番のニュースです。」と喜ぶ。 現在、JR 西日本の終電時間は、他の鉄道各社よりもおおむね遅い。 現時点で阪急、阪神、京阪の各電鉄は、足並みをそろえることは考えていないという。 阪急電鉄広報部は「深夜帯の利用者もおり、ニーズを考えて早めることは検討していない。」 京阪電鉄の広報担当者も「深夜帯の利用者が大きく減少しているという感覚はない」と話している。 (半田尚子、古田寛也、asahi = 10-24-19)

大阪市管理のページがアダルトサイトに ドメイン切れで

大阪港開港記念のウェブサイトの一部が、アダルトサイトに - -。 大阪市は 4 日、市が管理していたサイトの一部が公序良俗に反する内容に置き換えられていたと発表した。 インターネット上の住所に当たるサイトのドメインの権利が切れ、第三者に渡っていたことが原因という。

市港湾局によると、問題となったのは 2017 年度に実施した「大阪港開港 150 年記念事業」の特設サイト。 当初は事業に携わった企業が委託する IT 関連会社が管理していたが、今年 4 月に市が引き継いだ。 大部分は市のサイトに移したが、一部は 150 年記念事業サイトのドメインに残っていた。 ドメインの権利が 6 月に失効したため、第三者が取得し、ドメイン上に残っていたページを置き換えたとみられるという。 市は 1 日に府立図書館から指摘を受けるまで把握していなかった。 2 日までに市のサイト内の同事業に関するページを停止し、リンクも全て削除した。 現在は市ホームページからは閲覧できないという。 (asahi = 10-4-19)

明日から「大阪」付くで! 阪急が改称「大阪梅田」駅に

大阪を代表する玄関口、阪急の梅田駅(大阪市北区)が 10 月 1 日、「大阪梅田駅」に名を変える。 100 年以上親しまれてきた一大ターミナル駅。 なぜこの時期に? 朝夕のラッシュ時、京都や神戸、大阪・北摂地域などを結ぶ電車が、駅構内をひっきりなしに行き交う。 「マルーン色」と呼ばれる小豆色の電車が並ぶ姿は圧巻だ。 1 日に平均約 50 万 8 千人が乗り降りする。

周辺には JR 大阪駅や阪神の梅田駅、大阪メトロ御堂筋線の梅田駅、谷町線の東梅田駅、四つ橋線の西梅田駅がひしめき合い、「大阪」、「梅田」の表記が乱立。 阪急電鉄によると、「紛らわしい」、「場所が分かりづらい」などの声が多く寄せられていたという。 訪日外国人らにとっては、なおさら難解だ。 東京の大学に留学中で、学会のために初めて大阪を訪れたサウジアラビア出身のモハメド・アハメドさん (24) は「OSAKA は分かるけど、UMEDA は初めて知ったよ。 新しい駅名の方が親切だよね。」

大阪府と市などが出資する大阪観光局によると、2018 年にビジネスや観光で大阪を訪れた外国人は約 1,142 万人に上る。 14 年から 4 年で 3 倍に。来年は東京五輪、25 年には大阪万博を控える。 さらに外国人旅行者らは増えると見込まれる。 改称には、経営的な理由も。 京都市の「河原町駅」を「京都河原町駅」に、大阪大学に近い石橋駅(大阪府池田市)も「石橋阪大前駅」に改称するが、看板の掛け替えや運賃表など関連するシステムの改修に約 5 億円かかる。 折しも消費増税による運賃値上げのタイミング。 「増税のシステム改修と同じ時に改称してしまえばコストは抑えられる」と狙い定めた。

梅田駅と阪急百貨店を横切る JR のガード下に広がる新梅田食道街。 居酒屋や洋食店など約 100 店舗が軒を連ねる。 「ここだけ昭和のまま取り残されたみたいでしょ。」 1950 年創業の老舗の立ち飲み屋「北京」を経営する斎木澄子さん (70) は笑う。 多くの常連客が高齢化して去り、若い人は近隣のおしゃれな飲食店に流れる。 「名前が変わって国内外の人に注目されて、ここも昔のようににぎわってくれたらええね。」

地名の由来、諸説あり

にぎわう梅田駅かいわいだが、昔は様子が異なったらしい。 江戸の世。 大阪市の中心は天満(北区)から船場、島之内(いずれも中央区)にかけての一帯で、梅田は人家もまばら。 大阪市史の編纂(へんさん)に携わる市史料調査会の古川武志調査員 (48) によると、梅田の名が地図に出始めたのが江戸時代で、「梅田墓」の文字が確認できるという。 「お墓が多い湿地帯で、どこか暗いイメージの土地だったようです。」 地名の由来は諸説あり、田を埋め立てて造成したことによる「埋め田」や、「梅林のある田」などと伝わる。

阪急は 1910 年、すでに開業していた大阪駅と乗り継ぎの便を考えて、この地を本拠に選んだが、これが「難産(阪急電鉄 75 年史)」だった。 大阪市が建設を認めなかったからだ。 古川さんによると、当時の大阪市は、大阪市電(69 年廃止)の経営が圧迫されることなどを懸念し、乗り入れを歓迎しなかった。 阪急側の粘り強い交渉で梅田駅は誕生。 29 年には、ターミナルに直結した日本で初めての百貨店を開いた。 沿線の宅地開発や宝塚歌劇団の経営なども併せて、玄関口・梅田には大勢の人が集まるように。 75 年史は「絶好の位置を占めることになり、以後の当社の隆盛を約束したといえる」と振り返る。

「阪急大阪駅」や「大阪阪急駅」、あるいは「大阪駅」ではなく、なぜ「梅田駅」と名付けられたのかは不明だ。 阪急の広報担当者は「全国に鉄道網を広げて乗客を運ぶ国鉄に対し、地元密着の私鉄として、地域の人になじみのある地名を選んだのではないか」と推測する。 (古田寛也、asahi = 9-30-19)

10 月 1 日から阪神も、「梅田駅」を「大阪梅田駅」にするほか、武庫川女子大学に近い「鳴尾駅(兵庫県西宮市)」を「鳴尾・武庫川女子大前駅」に変える。 京阪は石清水八幡宮に近い「八幡市駅(京都府八幡市)」を「石清水八幡宮駅」に、「深草駅(京都市伏見区)」を「龍谷大前深草駅」に改称する。 京阪ホールディングスの広報担当者は、「過去の例から、分かりやすい駅名にすると乗降客が増える傾向にある」と期待を寄せる。

◇ ◇ ◇

「梅田ってどこ?」で「大阪梅田駅」に改称 阪急・阪神

阪急電鉄と阪神電鉄は大阪の玄関口である「梅田駅」を「大阪梅田駅」にそれぞれ変更することを決めた。 関係者によると、変更は 10 月 1 日から。外国人観光客の利用が増える中、駅が大阪市の中心部にあることをわかりやすくすることが狙いだという。 阪急電鉄は同じ狙いで、京都市中心部の河原町駅についても 10 月から「京都河原町駅」に変更する。

阪急電鉄の梅田駅は 1 日当たり平均約 50 万 8 千人、阪神電鉄の梅田駅は同約 16 万 5 千人が利用している。 両電鉄の梅田駅と地下街や歩道橋で接続されている JR 大阪駅(同約 87 万人が利用)と合わせ、西日本最大のターミナルとなっている。 この 3 駅のほか、周辺には大阪メトロ御堂筋線の梅田駅、谷町線の東梅田駅、四つ橋線の西梅田駅がある。 これまで阪急、阪神両電鉄とも駅名の車内アナウンスでは「梅田」と合わせて「大阪梅田」と放送してきた。 ただ、梅田駅と河原町駅の駅名について外国人観光客から「どこの都市にあるのか分かりづらい」といった意見が自治体などに寄せられることが多かった。

阪急梅田駅の駅名は 1910 年の駅設置以来、親しまれてきたが、こうした意見を踏まえ、両電鉄は「大阪」、「京都」といった都市名を駅名に入れる改称を決めたという。 阪急電鉄は 2013 年、阪神電鉄は 14 年に神戸市中央区の三宮駅をそれぞれ「神戸三宮駅」に変更したことがある。 この時も両電鉄は観光都市・神戸の中心地であることを明確にする狙いで改称に踏み切った。 (古田寛也、asahi = 7-30-19)

LCC が追い風、旅客数初の 3 千万人超えへ 関空 25 年

関西空港は 4 日、開港 25 年を迎えた。 利用客の「低空飛行」が長年続いたが、ここ数年は格安航空会社 (LCC) の台頭や訪日外国人急増といった追い風を受け、大きく飛躍。 今年度の旅客数は初めて 3 千万人を超える勢いだ。 4 日朝、関空第 1 ターミナルの国際線の出発フロアは、外国人客らでごった返していた。 スーツケースと家電量販店の袋を持って搭乗手続き待ちをしていた陳博文さん (35) は中国・北京から友人らと来日。 3 泊 4 日で和歌山や大阪を訪れた。 「日本は自然も街並みもきれいで気に入った。 また関空から関西に来ると思う。」と満足げに話した。

関空のにぎわいは連日の光景だ。 昨年度の旅客は 2,940 万人。 ほぼ半数の 1,551 万人が国際線の外国人だった。 旅客はリーマン・ショック翌年の 2009 年度(1,352 万人)を底にほぼ右肩上がりで増加している。 中でも外国人旅客は 5 倍超に。特に多いのは中国、韓国人で、外国人旅客の半数以上を占める。 今年に入って新規就航も続く。 中国の航空会社が青島や長沙、太原などの都市と結ぶ路線で運航を開始した。 欧州などの路線でも復活が相次ぐ。 4 月に英国・ロンドン便が 10 年ぶり、米国・シアトル便が 6 年ぶりに再開したほか、8 月にはネパール・カトマンズ便が 12 年ぶりに復活した。

ネパール航空の後藤伸充・日本代表は「関空は旅客が増えて勢いがある。 就航で両国の人的交流が増えて欲しい。」 カトマンズ便の就航で関空は 26 カ国の 90 都市と結ばれた。 航空会社は 73 社にのぼり、今年の夏ダイヤの 1 週間の便数は 1,548 便で開港以来最高となっている。

LCC の就航で風向き変わる

関空は 1994 年、世界の様々な国や地域をつなぎ、国内の地方空港への乗り継ぎ拠点となる「ハブ空港」を目指して開港した。 当時としては世界初の本格的な海上空港。 24 時間運用が可能で「関西経済復活の起爆剤」と期待された。 しかし、国内景気やアジア経済の低迷もあり、利用客は伸び悩み、「関西のお荷物」と揶揄された。 大阪湾の沖合約 5 キロを埋め立てて造成したため、建設費はかさみ、2 期島も合わせた総事業費は約 3 兆円。多額の負債にも苦しんだ。

2012 年、国内初の本格的な格安航空会社 (LCC) の「ピーチ・アビエーション」が関空を拠点に就航した。 これを機に様々な LCC が就航し、アジアの需要が増加。 関空も LCC 専用の第 2 ターミナルを建設するなど、訪日外国人の取り込みを図った。 ピーチの広報担当者は関空が LCC から人気を集める理由について「LCC は 1 機当たりの稼働時間を増やすなど効率的に運用している。 一つの便で遅れが出ると後続にも影響が出るが、24 時間運用で発着枠に余裕があった関空は就航しやすかった。」と話す。

今夏ダイヤで関空には国際線の LCC 20 社が就航。 国際線旅客便における LCC の比率は 38.2% で成田空港の 21.5% を上回る。 一方、ハブ空港としての乗り継ぎ利用は低迷。 関空で乗り継ぐ旅客は昨年度、全体の 1% 未満にとどまる。 もともと関空は、騒音が問題になっていた大阪(伊丹)空港にかわる空港として開港した。 伊丹の国内線も関空が担い、関空が国内の地方空港と海外空港を結ぶ拠点空港となる予定だったが、伊丹空港は存続が決定。 いまだに関西の国内線の拠点として利用が多いことも影響している。

現在、関空が目指すのが関西とアジアの「ゲートウェー(玄関口)」。 16 年 4 月に国から関空の運営権を買い取った関西エアポートは、これまで大規模な改修をしてこなかった第 1 ターミナルを改修予定だ。 現在の第 1 ターミナルは国際線と国内線の出発フロアのスペースがほぼ同じ。 国際線の旅客数が 78% (18 年度)を占める利用実態と合わなくなっている。 国際線のスペースを拡大して収容力を上げ、外国人向けに免税店の規模を大きくするという。

8 月末に開かれた会合で関西エアポートの山谷佳之社長はこう力を込めた。 「旺盛な中国のインバウンド(訪日外国人)需要に加え、欧米路線の就航も相次いでいる。 今後も高まる航空需要を受け止めるため、ターミナルの大規模なリノベーションを進めたい。」 (川田惇史、asahi = 9-4-19)

◇ ◇ ◇

利害調整で思わぬ足踏み 関西 3 空港、描けぬ世界戦略

関西にある 3 空港が今後目指す方向性について、地元財界や関係自治体が 11 日、合意した。 神戸空港の夜間の発着時間が 1 時間延び 1 日の発着数も 3 割増える。 だが、大阪(伊丹)の規制緩和は見送りになり、国際線中心の成長戦略も描ききれていない。 大阪府や兵庫県など空港周辺自治体の首長や、商工会議所などの経済団体トップらが参加する「関西 3 空港懇談会」が 11 日に開かれた。 約 8 年ぶりの開催だった昨年 12 月以来で、当面の課題については整理を終えたことになる。

神戸空港は、発着可能時間を 1 時間延ばして午後 11 時までとし、最大発着回数も 60 から 80 に増やす。 神戸市の久元喜造市長は「(2006 年の開港以来)長く動かなかった発着枠と運用時間で合意ができたのは非常に大きい」と話した。 懇談会の座長を務めた関西経済連合会の松本正義会長(住友電気工業会長)は、「関西経済活性化につなげる突破口が開けた。」

一方で、伊丹空港の規制緩和は当面見送りとなった。 また、関西空港を補完するための国際線の就航については、神戸で 25 年までの中期的な検討課題に位置づけられただけだった。 関西空港を抱える大阪府の吉村洋文知事は、「もう少し先の話になる。 大阪・関西万博への対応は改めて話し合う。」 兵庫県の井戸敏三知事は「満足とは言えないが、規制緩和の方向が明確になったことは評価したい」と期待を込めた。

神戸や伊丹の規制は、不振が続いた関空への「支援策」でもあった。 ただ、訪日客の増加で関空の業績は上向いた。 さらに、昨年 4 4月には、関空と伊丹を運営する関西エアポートが、神戸も傘下に収めた。 昨年秋の関空の水没被害で、国際線の代替機能を考えるきっかけもできた。 3 空港一体で、拠点空港としての地位を高めたい - -。 経済界の期待はふくらんだが、自治体間の利害調整に手間取った。 騒音問題も抱える伊丹については、規制緩和のきっかけになると踏んだ、遅延便の受け入れという「事実上の発着時間延長」すら合意から外れた。

アジアの国際空港、積極投資で競争激化

今回の合意文には目標として「世界・アジアに向けた関西地域における一つの空港システムの構築」という文言を盛り込んだ。 ここ最近の関西経済は、訪日客に支えられていることもあり、「玄関口」としての競争力を高める狙いだ。 空港戦略をめぐる都市間の競争は激しい。 20 年の東京五輪・パラリンピックに向け、羽田空港が昼間の国際線の発着回数を年約 4 万回増やす。 成田空港でも今年秋、発着時間を 1 時間延ばし、午前 0 時まで発着できるようにする。 さらに滑走路の増設計画も進めている。

中国・北京では今年、滑走路 4 本を備えた新しい 24 時間空港が開港する。 香港、仁川(韓国)、チャンギ(シンガポール)などの国際空港も、利用者増のための積極投資を続ける。 16 年の民営化で巨額の借金返済にめどが付いたばかりの関空が、さらに発着回数を伸ばす投資をするのは難しい。 このため経済界などは、伊丹や神戸の規制をできるだけ緩め、一体で競争力を高める狙いだった。 だが結局今回の合意では、地元自治体などとの交渉の難しさを印象づけた。 ある関西財界の幹部は「早く関西 3 空港の将来像を描かないと、空港ともども関西経済も沈んでしまう」と肩を落とした。 (asahi = 5-12-19)

日本人の "京都離れ" が進行中、インバウンドがもたらす「観光公害」という病

日本政府は、東京オリンピックが開催される 2020 年に訪日外国人観光客数 4,000 万人の誘致を目指している。 18 年度は約 3,200 万人だったから、2 年で 800 万人増やすということになる。 ところが、

「こうしたインバウンド(訪日外国人旅行)の増加は、旅行者による消費拡大という恩恵をもたらしますが、一方、マナー違反や環境破壊、住宅価格の高騰という副作用も生みます。 それが観光公害です。」

と、解説するのは、7 月 1 日に『観光公害 - インバウンド 4,000 万人時代の副作用(祥伝社新書)』を刊行した、京都光華女子大学キャリア形成学部教授の佐滝剛弘氏である。 同氏は、元 NHK ディレクターで、NPO 産業観光学習館専務理事も務め、著書に、『旅する前の「世界遺産」(文春新書)』、『日本のシルクロード - 富岡製糸場と絹産業遺産群(中公新書ラクレ)』などがある。 佐滝氏は 1 年前から京都で暮らしているが、

「観光公害で、近年、特に酷いのが京都ですね。 日本人の間でも人気の高い清水寺、金閣寺、伏見稲荷は常に初詣のように人が溢れています。 これだけ多いと風情が失われてしまいます。」

京都に宿泊した外国人観光客の数は、00 年で 40 万人だったが、10 年にほぼ倍に増加。 11 年の東日本大震災で 52 万人まで下がったが、翌年から右肩上がりとなり、17 年ではなんと 353 万人にまで増えているのだ。 ところが、外国人観光客の増加に伴い、日本人の "京都離れ" が加速してきた。 主要ホテルでの日本人宿泊数は、近年で毎年 4% 前後のマイナスとなっているが、18 年は 9.4% も落ち込んだ。

何故、日本人の "京都離れ" が始まったのか?

「紅葉の季節になると、どの寺院も外国人客が押し寄せて、"穴場" というものが無くなってしまいました。」 紅葉だけでなく、4 月の桜の季節は、さらにすごいことになるという。 市バスも大変なことになっている。

「JR 京都駅烏丸口の D1 乗り場は、清水寺、祇園、平安神宮を経由して銀閣寺に向かうのですが、観光客が大行列をつくり、バスを 2 本見送らなくては乗れません。 バスは 7、8 分おきに来ますから 2 本で 15 分ほど待つことになります。 観光客は、15 分くらいどうってことのない時間ですが、市民への影響は大きい。 私は京都の大学で観光学を教えているのですが、学生から、『バスが 2 台続けて満員で、バス停を通過してしまって遅刻しました』と言われれば、怒りづらいですね。」

地元民が敬遠しだした「祇園祭」

「7 月から 1 カ月続く祇園祭は、17 日の "山鉾巡行" は観光客が集中し、その前日に各町内で行われる "宵山" は、巡行当日は近づけなかった山鉾を間近で見られ、多数の露店が出て、厄除けとして玄関に飾る粽(ちまき)を買うのが市民の楽しみになっていました。 "巡行は観光客、宵山は市民" という具合に棲み分けができていたのですが、近年の観光客の増加で宵山にも観光客が押し寄せた。 山鉾を飾る場所は、狭い路地が多いので、歩くこともままならないほど混雑します。 それで市民から、『行く気が失せた』、という声をよく聞きます。」

京都っ子の台所「錦市場」は食べ歩き天国に …

「市民の台所と呼ばれた錦市場は、四条通の 1 本北にある錦小路通のうち、寺町通と高倉通に挟まれた 400 メートルほどの商店街で、魚屋が多く、刺身をサクで売っていました。 それが 12 年以降の外国人観光客の増加で、食べ歩きができるように、刺身やイカ、エビ、はんぺんなどを串に刺して、店の一番目立つところに置いて売るようになったのです。 市民が買いたい商品は店の奥に引っ込み、地元の人の足が遠のいてしまいました。」

舞妓・芸妓がパパラッチに狙われることも

「祇園界隈では、舞妓や芸妓が歩いていると、外国人観光客がカメラを向けるというケースが多くなっています。 中には着物に触れたり、付け回したりするケースも。 芸妓の見習いである舞妓は 20 歳前後と若いので、外国人に囲まれて怖い思いをした人もいたと思いますが、根本的な解決策がないというのが現状です。」

住宅事情も大きく変わりつつある

「京都のホテル建設ラッシュで、地価もここ 4、5 年で 2、3 割高騰しています。 ホテル建設のため、マンションの建設が難しくなったため、滋賀県でマンションが次々に建っていますよ。 草津から京都まで電車で 30 分かかりませんからね。 郵便受けには、滋賀県のマンションのチラシが入るようになりました。」

観光公害を解決する術はあるのか?

「ハワイのオアフ島のトローリーバスのような、観光客専用のバスを設けて、市民用のバスと分離するべきですね。 マナーの問題では、訪日客はほとんどが航空機を使いますから、機内で日本でのマナーを伝授してみてはどうでしょうか。 さらに、人気のある寺院だけに観光客が集まらないように、入館者の数を制限したり、拝観時間も夜まで延長、マイナーな寺院をアピールするなどして、観光客を分散させることも必要でしょう。」 (デイリー新潮 = 7-8-19)

仁徳陵などの古墳群、世界遺産に正式決定 国内 23 件目

アゼルバイジャンで開かれているユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界遺産委員会は 6 日、宮内庁が「仁徳天皇陵」として管理する「大山(だいせん)古墳」など「百舌鳥・古市(もず・ふるいち)古墳群(大阪府)」を世界文化遺産に登録することを決めた。 国内の文化遺産は 19 件目で、自然遺産とあわせると 23 件となる。

登録されたのは、国内最大の前方後円墳の大山古墳(墳丘長 486 メートル)や 2 番目の規模の「誉田御廟山(こんだごびょうやま)古墳(伝応神天皇陵、同 425 メートル)」など、4 世紀後半 - 5 世紀後半に築造された 49 基。 堺市の百舌鳥エリアと羽曳野(はびきの)・藤井寺両市の古市エリアのそれぞれ 4 キロ四方に密集する。 形や大きさも多様な古墳は、中央集権的な古代国家へと移行していく過程で、個人の権力の大きさや身分差が目に見える形で示されるようになっていった歴史を物語る物証として顕著な特徴があると認められた。

49 基中 29 基が歴代天皇や皇后、皇族の墓として宮内庁が管理する陵墓(りょうぼ)などだ。 非公開で本格的な発掘調査が認められておらず、考古学者や歴史学者からは「被葬者が学術的に確定していない」として「仁徳天皇陵古墳」などの名称での登録に反対する声が出ていた。 当時は大阪湾から見える平野上に大山古墳などの巨大な前方後円墳が並ぶ構図で、激動の東アジア情勢をふまえ、力を示したとも考えられている。 (上田真由美、asahi = 7-6-19)

◇ ◇ ◇

仁徳天皇陵含む「百舌鳥・古市古墳群」が世界遺産へ ユネスコ諮問機関が勧告

文化庁は 5 月 14 日、ユネスコ世界遺産委員会の諮問機関イコモスが、仁徳天皇陵を含む「百舌鳥・古市古墳群(大阪府堺市)」を世界遺産に登録するよう勧告したことを発表しました。 今後は 6 月 30 日 - 7 月 10 日に開催される第 43 回世界遺産委員会で登録の可否が決定される予定。

百舌鳥・古市古墳群は、45 件 49 基の古墳から構成。 古墳時代の最盛期の 4 世紀後半から5世紀後半にかけて築造され、墳長 500 メートル近くに達する前方後円墳から 20 メートル台の墳墓まで、大きさと形状はさまざま。 イコモスでは「傑出した古墳時代の埋葬の伝統と社会政治的構造を証明しており、一連の資産は顕著な普遍的価値を証明している」と評価しています。 (ねとらぼ = 5-14-19)

御堂筋のイチョウ並木が復活 G20 に間に合う

大阪市の目抜き通り「御堂筋」のイチョウ並木が、昨秋の台風 21 号の被害を乗り越え、新緑の姿を取り戻した。 28、29 日に大阪市で開かれる主要 20 カ国・地域首脳会議(G20 サミット)に間に合わせようと、市や地元企業が復旧にあたっていた。 11 日午後 10 時すぎ、大阪市中央区の今橋 3 丁目交差点で作業が始まった。 深さ約 1 メートルの穴に、茨城県産のイチョウの木(高さ約 7 メートル、重さ約 1 トン)をクレーンでゆっくりと下ろす。垂直を保てるよう木の根元を金具で固定し、約 1 時間半かけて 1 本を植えた。 12 日早朝にかけ、4 本を植え、復旧作業が完了した。

イチョウ並木は、1937 年に御堂筋が開通したときから市民に親しまれてきたが、昨年 9 月の台風 21 号で景色は一変。 972 本のうち 81 本が、倒れたり枝や幹が折れたりする被害を受けた。 当時、市内で観測史上 3 位となる最大瞬間風速 47.4 メートルを記録した。 市などは、G20 サミットで見込まれる約 3 万人の来訪者に復活した街並みを見てもらおうと、昨年 12 月から植え替えや折れた枝の剪定を始めた。 近くに本社を置く飲料大手のサントリーホールディングスも協力し、約 5 千万円を負担して 28 本を植えた。

当初、東京五輪の会場整備や全国的な自然災害の多発などで、イチョウの木の品薄が懸念されていたが、市が理想とする幹回り 30 - 50 センチ、高さ 5 - 7 メートルの木を調達できたという。 松井一郎・大阪市長は 11 日、「御堂筋は大阪市にとっての顔。 復旧が間に合ったということで、非常によかった。」と話した。 (半田尚子、asahi = 6-12-19)

大阪メトロ絶好調、民営化後初の決算は増収増益

大阪メトロは 30 日、民営化されて初の決算となる 2019 年 3 月期決算を発表した。 人件費の削減が進み、沿線人口の増加で鉄道収入も伸びた。 民営化ベースで比べると、売上高は前年比 2.0% 増の 1,862 億円、純利益は 51.8% 増の 340 億円で増収増益となった。 売り上げは「駅ナカ」ビジネスが好調だった。 ドラッグストアの新規出店に加え、現金自動出入機 (ATM) やロッカーの増設も収入増につながった。 民営化に伴って従業員を約 270 人削減し、人件費は約 70 億円減った。 地下鉄車両の部品の調達などに、複数年契約などを取り入れ、数億円の経費削減につなげたという。

20 年 3 月期は売上高が前年比 0.8% 増の 1,876 億円、純利益が 24.5% 減の 256 億円になる見通しだ。 訪日外国人客の利用も堅調なことから収入は増えるものの、安全柵「ホームドア」の設置や、地下鉄の自動運転化に向けた投資がかさむとみる。 河井英明社長は「この 1 年は、経営の基礎から始めている段階だったが、事業の多角化に本格的に取り組んでいきたい」と話した。 大阪メトロは、25 年大阪・関西万博を終えた 26 年 3 月期には、売上高を約 2,500 億円に増やす目標だ。 (神山純一、asahi = 5-31-19)

◇ ◇ ◇

大阪メトロ 2024 年に全駅で顔認証入場導入

大阪メトロは 19 日、2025 年大阪・関西万博を見据え、令和 6 (2024) 年度に全駅で顔認証によるチケットレス入場システムを導入すると発表した。 顔写真を登録すれば、IC カードや磁気券を使わずに改札機を通過できる。 国内で顔認証での入場方式を採用している鉄道事業者はないという。 また、大阪万博に合わせ、大阪湾の人工島、夢洲(ゆめしま、大阪市此花区)に開設する新駅「夢洲駅(仮称)」までの一部区間で自動運転を実施すると発表。 万博を軸に同社の発展を目指す。

昨年 11 月の万博開催決定を受けて改定した中期経営計画に盛り込んだ。 チケットレス入場は今年度中に顔認証による実証実験を行い、6 年度には全駅で新システムを導入する。 利用には事前の顔写真の登録が必要で、IC カードや磁気券での入場も引き続きできるようにする。 他社の路線に乗り入れるケースへの対応は「検討中(広報課)」としている。 自動運転については、6 年度に中央線阿波座駅と夢洲駅間で実証実験を行う。 車両には乗務員がいるが運転は行わない。 自動運転対応の新型車両を順次導入し、対象路線も拡大する。

中計ではこのほか、7 年度末までに 560 億円を投じて、既存の 133 駅すべてにホーム柵を設置し安全性を高める。 河井英明社長は「万博開催は、(昨年 4 月の)民営化の成功を目指す大阪メトロの戦略にも合致している」と述べ、万博を軸に発展を目指す考えを強調した。 大阪メトロは昨年 12 月、大阪府・市による統合型リゾート施設 (IR) の誘致成功を前提に、夢洲駅と一体化したタワービルの建設計画も発表し、一帯の活性化を図る。 (sankei = 4-19-19)

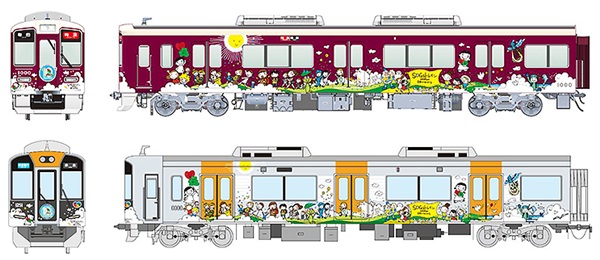

阪急と阪神の電車、初の SDGs 共通デザイン 5/27 から運行開始

阪急電鉄 神戸線・宝塚線 1000 系、京都線 1300 系 各 1 本(8 両編成)と、阪神電車 1000 系 1 本(6 両編成)が、SDGs の目標をイメージするデザインで 5 月 27 日から走り出す。 運行期間は約 1 年間。 阪急と阪神が共通デザインのラッピング車両を走らせるのは初めて。 阪急阪神ホールディングスグループが 2009 年から取り組んでいる社会貢献活動「ゆめ・まちプロジェクト」の一環で、この3本の電車は「SDGs トレイン 未来のゆめ・まち号」という名に。

先頭車両のデザインは、SDGs の目標をイメージするさまざまな人や生き物たちが、よりよい地域・社会を願いながら、未来へ向かってパレードをしていくようすを描き。SDGs の 17 の目標を親しみやすく表現している。 イラストは、大阪府出身のイラストレーター ウマカケバクミコがデザインしています。

中間車両のデザインは、側面の各ドアの横に、SDGs の全体ロゴ並びに 1 - 17 の目標のステッカー(計 18 種)と「ゆめ・まちプロジェクト」の 10 周年を記念するステッカーを掲出する。 また、車内のすべての広告スペースを使い、SDGs が掲げる各目標の解説や、SDGs に関連した同社グループ、国・沿線自治体・協賛企業・市民団体などの取り組みに関するポスターを掲出する。 (鉄道チャンネル = 5-2-19)

乗り降り自由の京都周遊バス 1 日 17 本、混雑緩和狙う

2 階建てで屋根の無いオープントップの周遊型観光バス「スカイホップバス」の運行が京都市内で始まった。 主要観光地を巡り、公共交通の混雑緩和も目指す。 訪日外国人観光客も利用しやすい工夫をしている。 定員約 50 人。 京都駅を出発し、錦市場や二条城、北野天満宮、金閣寺、京都御所や平安神宮などの主要観光地 11 カ所にバス停がある。 午前 9 時から午後 5 時まで、30 分間隔で 1 日 17 本が走る。

運営するのは、JTB や京阪バス、日の丸自動車興業の共同会社。 東京では 2012 年から運行を始めており、利用者の 9 割以上が訪日客だという。 京都では、観光客が急増して路線バスの混雑が問題になっている。 JTB の広報担当者は「観光客が多すぎて住民の生活に影響が出てしまうオーバーツーリズム(観光過剰)を解決する助けになれば」と話す。

7 カ国語の音声ガイダンスで、注意事項なども流す。 今後は、QR コードやキャッシュレスでの決済ができるようにし、運行エリアも広げていく方針だ。 24 時間有効の 1 日券は大人 3,500 円、小学生(6 歳以上 12 歳未満)の子ども 1,700 円。 48 時間有効の 2 日券は大人 6 千円、子ども 3 千円(いずれも税込み)。 (金本有加、asahi = 4-23-19)