としまえん跡にハリポタ「テーマパーク」 … 23 年春めど

米映画大手ワーナー・ブラザースが、小説や映画で世界的な人気の「ハリー・ポッター」のテーマパークを、2023 年春をめどに東京都内にオープンさせることが分かった。 都市型遊園地「としまえん(東京都練馬区)」が今年以降に閉園した後、ワーナーが跡地の一部に建設する計画だ。 ワーナーは、西武グループが所有する敷地(約 20 ヘクタール)の一部を借りてテーマパークを作る一方、東京都が残りを買収し、一帯を大規模公園として整備する方向だ。 としまえんの遊戯施設やプールは順次閉鎖する。 ワーナーと西武、都などが協議を進めており、今春にも正式に決定する見込み。

テーマパークの中身は、映画撮影に使われたセットを見学できるロンドンの施設を参考に検討が進んでいる。 ロンドンでは、巨大な魔法学校のホールや商店街、鉄道などのセットを散策したり、魔法のつえなどの小道具を間近に見学したりすることができる。 こうした施設は、スタジオ型とも呼ばれる。 乗り物型アトラクションがある米国のユニバーサル・スタジオや、大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパン (USJ) とは異なるタイプとなる。

としまえんは 1926 年に開園し、遊戯施設やプール、温泉施設などがある都内有数の遊園地。 都は 2011 年の東日本大震災後、防災対策の一環として大規模公園にする計画を決めた。 都は西武側に買収を提案したが、近年は交渉が停滞していた。 関係者によると、昨年頃からハリー・ポッターの施設を提案したワーナーが加わり、交渉が再び動き出した。

ハリー・ポッターは英作家による魔法使いの少年が主人公の小説で、1997 年に発刊され、日本では 99 年に翻訳版が刊行された。 世界的な人気となり、ワーナーは 2001 年に映画化。 小説と映画はいずれも続編が作られた。 USJ には約 450 億円が投じられ、14 年にハリー・ポッターの施設がオープンした。 14 年度の入場者数は前年度比 200 万人増の 1,270 万人に上った。 訪日外国人観光客にも人気が高く、現在は関西観光の目玉の一つとなっている。 (yomiuri = 2-3-20)

豊洲の江戸前場下町あすオープン 3 年限定、21 店出店

東京・豊洲市場問題

記事コピー (9-13-16 〜 1-23-20)

待避線 330m 延長へ 京急の羽田駅改修で輸送力 25% 向上 … 難工事予想

国土交通省は、訪日外国人の利用が急増する羽田空港と都心をつなぐ鉄道輸送を強化するため、空港地下にある京浜急行電鉄のターミナル駅を改修する方針を固めた。 約 300 億円をかけ、車両が待避するための線路を約 330 メートル延長し、輸送力を約 25% 高める。 品川駅で接続するリニア中央新幹線が開業予定の 2027 年以降の運用を目指す。

京急空港線の終点である羽田空港国内線ターミナル駅は現状では 2 編成しか待機できない。 線路を延長して最大 4 編成が待機できるようにし、折り返し運転の効率を高める。 1 時間当たりの最大発着回数は 24 回から 30 回に増え、1 日当たり約 8 万人分の輸送力拡大につながる見込みだ。 国交省は 20 年度に地質調査や設計を行い、早ければ 21 年度の着工を目指す。 ホームは空港の約 25 メートル地下にあり、延長区間は空港第 2 ターミナルビルの真下を通るため、難工事が予想される。

電車や飛行機の運航は止めずに工事を進めるため、工期も長くなる。 政府は 30 年に訪日客を 6,000 万人に増やす目標を掲げる。 羽田空港にある京急 2 駅の 18 年度の 1 日平均乗降客は計 12 万人超と、5 年前の計約 9 万人から急増している。 羽田空港の国際競争力向上には、鉄道網の整備が不可欠だ。 JR 東日本も「羽田空港アクセス線」の新設を計画しており、国交省は 20 年度に地下トンネルの調査を始める。 (yomiuri = 1-20-20)

東京・多摩の水道で高濃度有害物質 井戸のくみ上げ停止

東京・多摩地区にある一部の浄水所で、水道水から有機フッ素化合物が高濃度で検出されたとして、東京都が昨年 6 月、水源の井戸からのくみ上げを止めたことがわかった。 水源を川の水などに切り替えて濃度を下げたという。 専門家は「(検出された値は)すぐ健康に影響が出るものではないが、体内に長く残る」として実態把握の必要性を指摘している。 都への情報開示請求で公開された文書をもとに取材して判明した。

検出されたのはペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS = ピーフォス) とペルフルオロオクタン酸 (PFOA = ピーフォア)。 米国は 2016 年、飲み水の水質管理の目安となる勧告値を両物質合計で 1 リットルあたり 70 ナノグラム(ナノは 10 億分の 1)に設定。 1 日 2 リットルを 70 年飲んでも健康に影響がない値とされる。 この勧告値にあたる目標値は国によってばらつきがある。 国内に目標値はなく、厚生労働省が今年春をめどに設ける方向で検討している。

都は、23 区を除いた多摩地区(30 市町村、一部除く)などで地下水を飲用に使っている。 同地区にある浄水所は停止中を含め 71 カ所で、都は昨年 5 月以降、過去に濃度が比較的高かった 6 浄水所で臨時調査を実施。 国分寺市にある東恋ケ窪浄水所で両物質合計で 1 リットルあたり 101 ナノグラムを検出した。 都は、米勧告値の半分(35 ナノグラム)を超えないよう管理する方針を独自に決め、府中市にある府中武蔵台浄水所(昨年の臨時調査で 60 ナノグラム)と、国立市にある国立中浄水所(一昨年の調査で 38 ナノグラム)を加えた 3 浄水所の水源井戸の一部からくみ上げを止めた。

3 浄水所から配水されているのは数万件。 都水道局の担当者は「都民の安心を考え、より慎重に対応している」と話す。 都は 05 年ごろから多摩地区で両物質の濃度を調査。 記録が残る 11 - 18 年度、東恋ケ窪、府中武蔵台の両浄水所では濃度に応じて年に 1 - 12 回計測し、各年度の最大値は 79 - 150 ナノグラムだった。 都は、過去に使われたものが分解されず地下水に残っているとみている。 発生源について担当者は「わからない」と話す。

有害物質を規制する国連の会議に昨年、日本から参加した高月峰夫・早稲田大招聘研究員は「沖縄を除き、国内でほぼ検出されなくなっていただけに東京の一部の飲み水で高濃度だったとは驚きだ。 都のデータの範囲ではすぐ健康に影響が出る値ではない。 ただ、過去に各地の工場や空港で使われており、地下水を飲用に使う自治体はしっかり調査したほうがいい。」と話す。 水道統計では、地下水を飲用に使う上水道の事業は全国で約 1 千ある。 厚生労働省によると、両物質については、調査や報告が自治体に義務づけられておらず、同省が検出状況を把握しているのは全国の浄水施設(約 6,400)の数 % にとどまる。

両物質の健康への影響について世界保健機関 (WHO) は評価を定めていない。 血液中の総コレステロール値を増やすなどの研究報告がある。 PFOA では米国で数千ナノグラムなど極めて高い濃度の水を飲んだ人たちの健康調査から、精巣がんや腎臓がん、潰瘍性大腸炎など 6 疾病のリスクを高める可能性があると指摘された。 両物質は 1950 年代ごろから日用品の防水加工や工業製品の原料、洗浄剤などに使われ、大規模火災用の泡消火剤にも含まれた。 日本でもかつて河川などで高い濃度が検出されることがあった。

分解されない「永遠の化学物質」

有機フッ素化合物の PFOS・PFOA は、人間がつくった炭素とフッ素の化合物。 水や油をはじき、熱にも強い。 自然界でほぼ分解されないため「フォーエバー・ケミカル(永遠の化学物質)」と呼ばれる。 1990 年代ごろから、人や野生生物への残留性や毒性が分かってきた。 北極圏のアザラシからも見つかり、地球規模で広がっていることもうかがえた。 2000 年代からメーカーも製造を自粛していて、今はどちらも国際条約で製造や使用が規制されている。 ただ、いったん環境中に出たものは回収するのが難しい。 海外では、これらの物質を作ったり使ったりしていた化学工場や空港、基地などの周辺で、河川や地下水が汚染されていたことが相次いで分かっている。

健康への影響では、一度体に入ると排出されずに何年も残ることが問題視されている。たくさん取り込むと総コレステロール値が上がったり、母親の血中濃度が高いと赤ちゃんの出生時体重が少し減ったりすることなどが報告されている。 飲み水の管理の目安となる目標値は、国によって重視するリスクや計算方法が違い、ばらつきがある。 世界保健機関 (WHO) は指針を示していない。 日本の厚労省は今年春をめどに設定しようと検討している。

飲み水で検出されても、その水をどのくらい飲んでいるかは人によって違う。 また、体に取り込む経路は、食品や空気中のチリなどもあると言われている。 本来は、体内にどれくらい蓄積されているかを知ることが大切だが、化学物質の血中濃度は病院などで日常的に調べてもらえるものではない。 汚染が疑われる地域では国や自治体などが血液検査をすべきだ、と指摘する専門家もいる。 (諸永裕司、藤山圭、鈴木彩子、asahi = 1-8-20)

東京メトロ銀座線渋谷駅の新駅舎が開業 ホーム幅 2 倍に

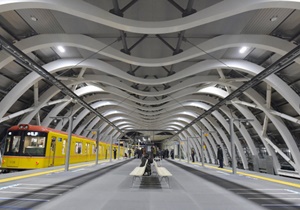

東京メトロ銀座線渋谷駅の新駅舎が 3 日、開業した。 新たなホームは、東急百貨店 3 階にあった旧ホームから約 130 メートル東寄りの明治通りの上に移動。 M 字形のアーチ構造の屋根が特徴で、柱のないホーム空間は白を基調とした明るい雰囲気に仕上げられている。

この日は始発前に開業セレモニーがあった。 メトロの山村明義社長らがテープカットをした後、午前 5 時過ぎに浅草行きの一番列車が真新しいホームを出発した。 新ホームの幅は旧ホームの 2 倍の 12 メートルに広がり、ホームの両側に電車が発着する方式に変わった。 東京五輪・パラリンピックの開幕までには、ホームドアや地上まで直行できるエレベーターの整備も終える予定という。 ホーム移設の作業に伴い、銀座線は先月 28 日から 2 日まで一部区間で折り返し運転を続けていた。 (細沢礼輝、asahi = 1-3-19)

◇ ◇ ◇

東京メトロ銀座線、一部運転中止 28 日朝から 1 月 2 日

東京メトロ銀座線の渋谷駅を移設する工事に伴い、銀座線の渋谷 - 表参道間と青山一丁目 - 溜池山王間の運転が 28 日始発から中止される。 運転再開は来年 1 月 3 日の始発からの予定で、渋谷駅の新駅舎も同時に開業する。 銀座線はこの間、表参道 - 青山一丁目間と溜池山王 - 浅草間で折り返し運転し、メトロや都営地下鉄、JR、各私鉄で振り替え輸送する。 迂回ルートや運転間隔の詳細は、東京メトロのウェブサイト (https://www.tokyometro.jp/info/192086.html) で確認できる。(細沢礼輝、asahi = 12-27-19)

初 報 (2-7-19)

眞子さま佳子さま、各国大使らもてなす 姉妹で鴨場接待

冬の恒例行事となっている皇族方の外交団鴨場(かもば)接待が 17 日、千葉県市川市の宮内庁新浜鴨場であり、秋篠宮家の長女眞子さま、次女佳子さまが接待役を務めた。 姉妹そろっての接待役は初めてで、英国、ベルギー、オランダなど 17 カ国の大使夫妻らをもてなした。 鴨場接待は眞子さまは 6 回目、佳子さまは初めて。 お二人は大使夫妻らとともに、竹ざおの先に網を張った道具を使った伝統のカモ猟を行い、208 羽を捕獲。 足に飛来調査用の標識を着けて全て放した。 そっと置くように放したカモが勢いよく飛び立つと、眞子さまは「おおっ」と声をあげた。 佳子さまも目を丸くして行方を見つめた。 (斎藤智子、asahi = 12-17-19)

つつましい姿の新国立競技場 「調停の建築」を読み解く

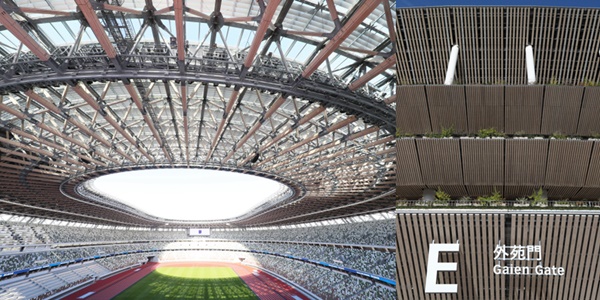

巨大だがつつましい - -。 15 日、関係者に全容が披露された新しい国立競技場から伝わるそうした印象は、建設までの経緯や時代の要請、設計を統括した建築家・隈研吾氏の設計手法とピタリと符合する。 そして持ち味を、あえて強引にまとめるなら、「調停の建築」ということになるだろう。

この競技場は、一大イベントである五輪の主会場であることに加え、ザハ・ハディド氏らによる当初案が白紙撤回されたこともあって、極めて高い関心を持たれてきたといってよい。 しかし、競技場という建築形式は、美術館や学校に比べ、実はデザインの自由度が低い。 トラックやグラウンドの形状、大きさはほぼ決まっているし、スタンドの形式も、動線や環境対応など考えるべき点はあるが、選択の幅は限られている。 超高層や分散型の競技場は、ありえないだろう。 2008 年の北京五輪の際の通称「鳥の巣」は斬新な造形で知られるが、目に飛び込んでくるのはスタンドの外側と「おわんのふた」の部分といっていいだろう。

新しい国立競技場も、視覚的な見せ場は、外側と「ふた」にあるといっていい。 そこで主役を演じている素材は「木」だ。 外周を巡る 4 層の庇(ひさし)のうち、下 3 層の「軒庇」には、多数の細かい木材が放射状に反復されている。 全国から集められたスギ材だ。 「縦格子」と呼ばれ、伝統建築の「垂木」のように見える。 各層には、さまざまな樹種による植栽も施されている。 一方、観客席上を覆う屋根を支えるのも、カラマツやスギの細い国産材が繰り返されるトラス構造(鉄橋のような構造)で、見上げると木の存在が強く意識される。 観客席のシートは、茶、緑、白といった 5 色がランダムに配されているように見えるが、木漏れ日をイメージしたものだという。 ここでも、木との連動が見られる。

居ながらにしてすべての情報がネット経由で得られるように思える現代において、約 6 万もの人が一堂に会する競技場という空間は、リアルに群衆、あるいは個々の人間の存在を感じることのできる特異な場といえる。 この競技場ではそうした場を、木のイメージで柔らかく包み込んでいる。 こうした細かい木材の反復こそ、周辺と調和し、さまざまな外力を受け入れる柔軟な「負ける建築」を唱える隈氏の真骨頂といえる。 ただし、競技場は木造ではなく、主たる構造は鉄骨やコンクリートだ。 環境重視の低成長時代にふさわしく、「和」の雰囲気も出せ、目にも優しい木を、ある意味でメインイメージとして使っているといえる。 コンセプトも「杜(もり)のスタジアム」だ。

近年の隈建築では、多数の細かい木材をランダムに、あるいはうねるように配して、躍動感やカジュアルさにつなげているケースが多いが、今回の木の使い方はかなり抑制的だ。 特に軒庇では、カジュアルというよりも、端正さやつつましさを感じさせる。 これは、この建築が誕生するまでの経緯と無関係ではないだろう。 12 年の基本構想国際デザイン競技で選ばれたザハ・ハディド氏の案は、極めて斬新な流動的造形を見せていた。 しかし、この案は、約 70 メートルの高さを含む景観面と、何より高額な建設費が批判を浴び、突如白紙撤回された。 その後の設計・施工一体型公募を経て選ばれた案が、高さを 50 メートルに抑えた、隈建築の中でも抑制的なデザインになっていたのは、必然ともいえた。

この案を提出したのは、隈研吾建築都市設計事務所と大成建設、梓設計という座組だ。 当初案が批判を受けた後の出直し設計ということもあって、デザインの自由度は必然的に低くなった。 審査でも工期や工費が重視される中で、当初のザハ案の施工を担当することになっていた大成建設のグループに「優位性があった」という指摘もある。 一方で、隈氏に対しては「火中の栗を拾った」との声もある。

前述の通り、競技場の主構造は鉄やコンクリートであって、木は建築全体から見れば、表層的な存在といっていい。 周囲の庇も、風雨にさらされやすい最上層の大庇の下に繰り返されるのは、木材ではなく、木目調塗装をほどこしたアルミ材だ。 屋根を支える構造材も、鉄骨に木を「巻いた」ような部材だ。 こうした割り切り、あるいは現実主義は随所に見られ、ディテールも、場所によってはあっさりと仕上げられている。 このあたりは、隈流のマネジメント力といってもよい。

1980 年代に建築界を席巻したポストモダン建築も、コンクリートなどの構造に、遊戯的で華麗な表層をまとうことで、一般市民にアピールすることを狙っていた。 隈氏も若き日にポストモダンの洗礼を受けた世代だ。 一方、今回の競技場では、「木」の扱いに遊戯性や装飾性といった派手さ、華麗さの印象は薄い。 むしろ、抑制的な表現を取りつつ、最も目に入りやすい場所に「木のイメージ」を配することで、表層を建築の「本質」に転化させたようにも見える。

現代における建築の評価の一つに、「愛着」を抱いてもらえるかどうか、という点がある。 多くの人に愛着を持たれれば、維持管理もされやすい。 15 日も、敷地の外から競技場の写真を撮る人々の姿が多く見られた。 今のところは、静かな愛着、といったところだろうか。 今後、使われ方も含めて、本当の愛着が生まれるかどうかが決まるだろう。 新しい国立競技場は、環境や時代との「調和」を重視していることは間違いないが、斬新な手法によって奇跡的な建築的解決策を示しているとまではいえないだろう。 しかしそのつつましい姿は、極めて複雑多様な条件や建設までの経緯を「調停」した結果ともいえるのではないか。

撤回されたザハ案の存在、厳しい工期・工費、環境重視の時代、日本で開かれる五輪の顔、さらに五輪後の活用に予想される難しさ - -。 巨大ながらつつましい立ち姿は、この競技場を巡る、歴史的、環境的なさまざまな要素を、浮かび上がらせている。 (編集委員・大西若人、asahi = 12-15-19)

東京都の私立高無償化、拡大へ 年収 910 万円未満に

東京都は、私立高校生に対する都独自の授業料軽減制度を広げる方針を固めた。 対象世帯の年収を現行の 760 万円未満から 910 万円未満にする。 国の助成分と合わせると、都内の私立高校の平均授業料にあたる約 46 万円が給付され、実質無償化となる。 自治体の支援策としては異例の措置で、来年 4 月から実施する。 都は「授業料軽減助成金」を、国の「就学支援金」に上乗せする形で支給している。 現行では約 6 万人が対象で、2019 年度は 158 億円を計上している。

来年 4 月から国は一部世帯への就学支援金額を引き上げる。 「土台」が高くなることで不要になった都の負担分を財源に、制度の対象年収を広げることにした。 都によると、都内の私立高校の平均授業料は 18 年が約 46 万円で、11 年前よりも 5 万円ほど増えた。 さらに入学金や施設費などを加えると、入学した年にかかる平均総額は約 92 万円となる。 こうした保護者の負担を抑えることで、生徒の進学の選択肢を増やす狙いがある。 私立高校の授業料無償化をめぐっては、大阪府が世帯年収 590 万円未満を対象に実施している。 ただ、都によると、900 万円台を対象に無償化している自治体はないという。 (軽部理人、asahi = 12-11-19)

住友不動産、空港直結「羽田エアポートガーデン」 2020 年春開業

日本最大 1,717 室のホテル、天然温泉、MICE 施設など

住友不動産は 12 月 10 日、都内で発表会を開き、「羽田空港直結複合開発プロジェクト」の街区名称を「羽田エアポートガーデン」としたことと、その計画概要を説明した。 羽田エアポートガーデンは、羽田空港国際線ターミナルと環八通りに挟まれた約 4 万 3,000m2 の敷地に、1,717 室のホテル、約 90 店舗の商業施設、天然温泉施設、MICE 施設、バスターミナルなどを備えた複合施設。 京急線羽田空港国際線ターミナル駅、東京モノレール羽田空港国際線ビル駅どちらも直結で徒歩約 1 分とアクセスも優れている。

ホテルは住友不動産のラグジュアリーブランド「ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港(160 室)」と、ハイグレードブランド「ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港(1,557 室)」が入る。 宿泊予約は 12 月 16 日から受付開始で、ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港のスタンダードな 20m2 台の部屋が 1 泊 1 室 2 万円前後になる予定だ。 また、24 時間営業の国際線ターミナル至近という立地から、早朝便・深夜便搭乗者向けの短時間利用のニーズにも応えていく考えがあるとのこと。

発表会では事業企画部長/羽田エアポート都市開発取締役社長の津村健二氏、住友不動産事業企画部羽田事業推進係係長の吉江和章氏、住友不動産ヴィラフォンテーヌ取締役社長の桝井俊幸氏らが登壇して、プロジェクトについて説明した。

羽田空港の国際線発着枠拡大を 2020 年 3 月に控え、ますます増加する利用者数に対し、羽田空港エリアのホテル客室数は世界の主要空港と比較しても「圧倒的に少ない」という。 そこで住友不動産のラグジュアリーブランド「ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港」と、ハイグレードブランド「ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港」の合計 1,717 室を新たに供給するとともに、天然温泉、商業施設、MICE 施設、バスターミナルなど充実した付帯施設で滞在の質の向上も図る。

ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港 : ラグジュアリーブランドの「ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港」は 33 - 173m2 の全 6 タイプの客室を 160 室備え、すべての客室から多摩川を望むことができる。 コンシェルジュサービスや24 時間ルームサービス、宿泊者専用フィットネス施設などを備え、「日本の玄関口に誕生する品格漂う迎賓空間」を演出していく。

ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港 : ハイグレードブランドの「ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港」は、全 13 タイプの客室が 1,557 室。 全室が 2 名以上対応で、3 - 4 名対応の客室も 250室備える。 ベッドはシモンズ製の特注品を採用している。

泉天空の湯 羽田空港 : 大規模天然温泉「泉天空の湯 羽田空港」は、飛行機や富士山を眺められる展望露天風呂を備えた広さ約 2,000m2、24 時間営業(清掃時間帯は入浴不可。 2 時 - 5 時予定)の入浴施設。 4 種の内湯、3 種の岩盤浴、2 種のサウナを備えるほか、マッサージやアカスリなどのサービスを提供。 また、富士山ビューのレストランも併設する。

ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン : ショッピングゾーンは、日本文化を感じられる商品がそろう「ジャパンプロムナード」、服飾・雑貨などのショップが並ぶ「羽田参道」、さらに「ドラッグストア」、「大型コンビニ」など約 60 店舗が入る。

ベルサール羽田空港 : ベルサール羽田空港は、約 2,400m2 のスペースに約 700 名まで収容可能な大型イベントホール(約 1,140m2、天井高 4.5m)、会議室・バンケット(10 室)など MICE 対応施設を揃える。

羽田エアポートガーデンバスターミナル : 15 停留所を備える「羽田エアポートガーデンバスターミナル」は、新宿、渋谷など都内の主要駅への都心路線はもちろん、白馬、草津温泉などの観光エリアや東北、北関東、中部、北陸、近畿の地方都市と羽田空港を結ぶ新ルートを含む中長距離路線など、1 日約 900 便が発着する予定。

また、西側にある「HANEA INNOVATION CITY」や、多摩川対岸の「殿町キングスカイフロント」との交通連携も検討している。 (稲葉隆司、Travel Watch = 12-11-19)

羽田空港の給水トラブル 水道水に塩分、とけぬ謎

羽田空港の国内線第 2 ターミナルなどで 11 月、水道水に塩分が混入して給水が一時停止したトラブルは発生 1 カ月となる 6 日現在も原因特定に至っていない。 2020 年東京五輪・パラリンピックを控えて空港利用者の増加が見込まれる中、国は検討委員会を立ち上げて本格調査に着手するなど、不安払拭に躍起だ。 突然蛇口から流れ出た塩水は何だったのか。専門家や関係者の話から、謎が浮かび上がる。

■ 混入経路は

羽田空港で使われる水道水は東京都水道局が供給する。 国から給水業務を請け負う会社「空港施設」は給水管の詳しい経路について、防犯上の理由から詳細を明らかにしていない。 ただ、空港近くで都の水道管から同社が管理する給水管に流れ込み、いったん管理センターを経由した後、枝分かれした給水管を通って各ビルに向かうという。 広島市水道局に勤務経験がある近畿大の嶋津治希教授(土木環境工学)は、第 2 ターミナルと洗機場の水から塩気が感じられた一方、それ以外の施設の水は異常がなかった点に着目する。 管理センターでは定期的に水質検査を実施しており「異物の混入はその先で起こった可能性が高い」とみる。

嶋津教授によると、工事中に配水管を誤接続し、水道水以外の水が給水管に流れ込むケースは他施設で例があるという。 同空港では当時、第 2 ターミナル増築やトンネル建設など複数の工事が行われていた。 国土交通省は「現時点で工事の影響は確認できない」とするが、嶋津教授は「徹底的な調査が必要」と話す。

■ 何の塩分か

専門家が重要なカギとみるのは問題の水の成分だ。 国交省によると、洗機場の水からは、塩が水に溶けた状態で生じる塩化物イオンが 1 リットル当たり 5,797 ミリグラム検出された。水道法が定める基準(同 200 ミリグラム)の約 30 倍で、海水の約 3 分の 1 の濃度に相当する。 嶋津教授は「人為的に混入させるには大量の塩が必要で、通常では考えにくい」と指摘する。

臨海部にある羽田空港の地下水には塩分が含まれている可能性が高い。 国などは水質検査結果の詳細を明らかにしていないが、名古屋大の平山修久准教授(水道工学)は混入物質を突き止めるには「塩分以外にもどんな物質が、どれだけ含まれていたかもポイントになる」と話す。

■ 異常、なぜ一度きり

最大の謎は、水質異常が当日の一度きりだったことだ。 空港施設の調査では、管の破損などの不具合は見つからなかった。 平山准教授は「あくまで可能性の一つ」と強調した上で、給水管内の水圧が一時的に下がったケースを想定する。 水道管には普段は見つけられない程度の小さな亀裂や穴があり、都内でも水道水全体の 3.2% (18 年度)が途中で漏水している。 平山准教授は「水道水の大量使用などが重なり、一時的に給水管内の水圧が急激に下がった結果、こうした亀裂などから塩分を含んだ地下水が入った可能性も否定できない」と分析。 「当時の水の使用状況も併せて調査すべきだ」と話す。

国交省は専門家を交えた検討委員会を発足させ、5 日に初会合を開いた。 今後、本格的な調査に着手する。 同省の担当者は「空港利用者の不安を払拭するため、原因究明を急ぎたい」と話している。 (nikkei = 12-6-19)

▼ 羽田空港の給水トラブル 11 月 6 日朝、羽田空港の洗機場で水に塩気を感じると連絡があり、第 1、第 2 ターミナルへの給水が停止された。 第1 ターミナルは水質に問題がなく当日復旧したが、第 2 ターミナルは 8 日午後まで断水が続き、トイレの手洗いが使えなかったり、飲食店が営業できなくなったりした。

◇ ◇ ◇

羽田の「しょっぱい水」、基準 30 倍の塩化物イオン検出

羽田空港の第 2 旅客ターミナルビルなどで塩辛い水が出て、最大 3 日間にわたって断水が続いた問題で、機体を洗う洗機場の水から基準の約 30 倍の量の塩化物イオンが検出されていたことが 22 日、国土交通省への取材でわかった。 首都圏空港課によると、6 日の調査では、洗機場の水道から 1 リットルあたり 5,797 ミリグラムの塩化物イオンが検出された。 水道法では 1 リットルあたり 200 ミリグラム以下とすることが定められている。 国交省などは、月内にも第三者委員会を立ち上げ、原因などを調べる方針。

空港では 6 日朝、最初に洗機場の水が塩辛くなっていることに気付き、調査のために 6 日午前 9 時ごろに給水を止めた。 水質に問題がなかった第 1 ターミナルは昼過ぎに復旧したが、塩分が検出された第 2 ターミナルと洗機場では 8 日午後まで断水が続いた。 第 2 ターミナルでは大半の飲食店が休業。トイレでは手洗い用の水が使えず、ペットボトルの水を配った。 (鶴信吾、asahi = 11-22-19)

◇ ◇ ◇

羽田空港の断水、国内線第 1 ターミナルは復旧

羽田空港の給排水の維持管理を担う会社によると、6 日午前 9 時から続いていた国内線の第 1 ターミナルビルの断水は、午後 2 時過ぎに復旧した。 水質などを調査した結果、異常は見つからなかったという。 第 2 ターミナルは調査中で、断水が続いているという。 (asahi = 11-6-19)

◇ ◇ ◇

羽田空港で断水 国内線ターミナルビル、飲食店やトイレ

羽田空港の国内線ターミナルビルを運営する日本空港ビルデングによると、6 日午前 9 時過ぎから、国内線ターミナルビルが断水している。 午前 9 時ごろ、水の管理会社から「緊急点検をするので給水を止めてほしい」と依頼があったという。 国内線の第 1、第 2 旅客ターミナルビルで断水し、多くの飲食店やトイレの手洗いの水が使えなくなっているという。 国土交通省によると、国際線ターミナルのビルでは断水の情報はない。 運航への影響は出ていない。

東京都水道局の担当者によると、都の水道施設には今のところ異常はなく、断水や水圧の異常を示す数値は確認していない。 空港周辺の住宅からも断水の情報はないといい、「空港設備の不具合が考えられるのではないか」と話した。

国内線ターミナル内にあるコーヒー店の男性店長によると、断水の影響で営業を休止した。 復旧のめどはたっていないといい、「お昼時なのに大変だ」と困惑気味に話した。 午前 11 時ごろ、ターミナルでは「ただいま館内全体の水を止めております。ご迷惑をおかけしておりますが、ご協力お願いします」と館内放送が流れた。 一部の店は営業を休止。 入り口には「断水しており、営業を一時休止しております」などと紙が貼られていた。 鹿児島県から仕事で訪れた女性 (53) は空港内のテーブルで弁当を食べた。 「食事しようと思ったらどこの店も(断水で)やっていないので、弁当を買った」と話した。 (asahi = 11-6-19)

相鉄、一番列車が出発 悲願の都心乗り入れ、いざ新宿へ

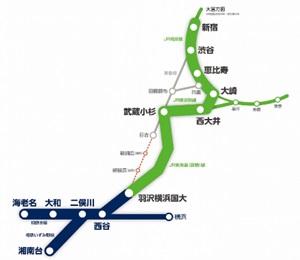

相模鉄道と JR 線の相互直通運転が 30 日早朝に始まった。 横浜市中心部と神奈川県央部を結ぶ相鉄は首都圏の大手私鉄では唯一、東京都心へ乗り入れておらず、都心直通は「悲願」だった。 相鉄線の海老名駅(同県海老名市)では、新宿に直通する一番列車の出発式が開かれ、大勢の鉄道ファンらが詰めかけた。 相鉄と JR は、相鉄線の西谷(にしや、横浜市保土ケ谷区)と、この日開業した羽沢横浜国大(はざわよこはまこくだい、同市神奈川区)両駅の間に新たに設けた約 2.7 キロの連絡線経由で直通する。 海老名発の直通列車は新駅を経て JR 線に乗り入れ、武蔵小杉、渋谷などを経て新宿に向かう。

海老名と新宿を結ぶ列車は 1 日 46 往復(92 本)運転し、両駅を最速 58 分、二俣川(横浜市旭区)と新宿を最速 44 分で結ぶ。 朝のラッシュ時は 1 時間に 4 本走らせ、一部は大宮方面に向かう。 午前 5 時 18 分に始まった出発式では、相鉄の千原広司社長が「直通線開業により、沿線地域の交通ネットワークが大きく強化され、都心までのアクセスが格段に向上する」とあいさつした。 千原社長や JR 東日本横浜支社の広川隆支社長、海老名市の内野優市長らがテープカットをした。

同 37 分、相鉄が直通用として新たに導入した「12000 系」の新宿方面行き一番列車が入線した。 ホームには相鉄のキャラクター「そうにゃん」も登場。ネイビーブルーの車体との記念撮影があった。 大勢の鉄道ファンがカメラを向ける中、列車は同 43 分に駅を出発した。 相鉄は 2022 年度下期には、東急東横線、目黒線との直通運転も予定している。 羽沢横浜国大から新横浜を経て、日吉で東急線につながる連絡線(約 10 キロ)を通す計画だ。 (高野真吾、asahi = 11-30-19)

◇ ◇ ◇

「相鉄・JR 直通線」が 11 月 30 日に開業 神奈川東部の広域鉄道ネットワークが充実

相模鉄道(相鉄)は、11 月 30 日に予定している「相鉄・JR 直通線」の開業を前に試乗会を 7 日に開催し、相鉄線西谷駅から川崎市の武蔵小杉駅を通過して JR 新宿駅まで運行した。 相鉄の直通運行計画は、「相鉄・JR 直通線」と「相鉄・東急直通線」の 2 種類。 相鉄と JR、相鉄と東急が相互に乗り入れる事業で、広域鉄道ネットワークの形成と機能の高度化が図られるとともに乗換回数の減少や乗車時間が改善され、2 路線が完成すると新幹線駅アクセスが向上する。

一足早く 11 月 30 日に開業する「相鉄・JR直通線」は、海老名駅・二俣川駅・西谷駅から新駅の羽沢横浜国大駅を通過し、JR東海道貨物線への新設された連絡線(約 2.7km)を利用して、武蔵小杉駅・大崎駅・渋谷駅から新宿駅までを結ぶ路線。 2022 年下期に開業予定の「相鉄・東急直通線」は、西谷駅から新横浜駅(仮称)間の相鉄新横浜線(6.3 キロメートル)と、新横浜駅(仮称)から新綱島駅(同)を通って日吉までの東急新横浜線(5.8 キロメートル)を利用して日吉から渋谷駅や目黒駅への相互直通運転路線となる。

7 日に行われた試乗会は「相鉄・JR 直通線」。 相鉄線西谷駅から分岐駅である羽沢横浜国大駅を通り、JR東海道貨物線・横須賀線・埼京線を経由し、新宿駅まで実際の運行経路を一足早く試乗。各メディアが取材する中、車内では相鉄 SNS アンバサダーが乗車して試乗の感想などのインタビューも行われていた。 11 時 12 分に西谷駅 4 番線ホームに「12000 系」車両が入線。 14 分に新宿駅に向けて出発。16 分に羽沢横浜国大駅にて停車。その後、川崎市内に入り武蔵小杉駅から西大井駅、大崎駅、恵比寿駅、渋谷駅を通って新宿駅に 12 時 13 分に到着した。 相鉄からは JR 直通対応車両「12000系」、JR東日本からは相鉄対応車両「E233 系」が走る。

新川崎駅は貨物線を走るためホームがなく通過となるが、新鶴見操車場に近いので操車場の様子がうかがえる。この日も全国に貨物を届ける JR 貨物 EH500 形電気機関車「金太郎」が見られた。 11 月 30 日に開業する「相鉄・JR 直通線」と 2020 年下期に開業予定の「相鉄・東急直通線」は、共に武蔵小杉駅より利用できることから、相鉄沿線や新幹線へのアクセスは利便性が高まり期待されている。 (川崎経済新聞 = 11-9-19)

◇ ◇ ◇

相鉄 - JR 線相互直通、11 月末開始 都心への時間短縮

相模鉄道と JR 東日本は 28 日、神奈川県内を走る相鉄線と JR 線の相互直通運転を 11 月 30 日に始める、と発表した。 相鉄沿線から東京都心への移動時間が短縮され、通勤や通学での利便性が向上する。 都心への人口集中が進むなか、相鉄は沿線のまちづくりに弾みがつくと期待している。

直通運転は、相鉄線西谷(にしや)駅(横浜市保土ケ谷区)から新設される約 2.7 キロの連絡線を通って JR 線に乗り入れ、武蔵小杉、大崎を経由して渋谷、新宿方面を結ぶ。 相鉄沿線の横浜市西部や県央部から東京都心へ乗り換えなしで行けるようになり、二俣川(横浜市旭区)から新宿までの場合、従来の 59 分が 44 分に 15 分短縮されるという。

この日、相鉄はかしわ台車両センター(海老名市)で直通運転用の新型車両 12000 系を報道関係者に披露。 ネイビーブルーの新型車両の前で、開業日を JR 東日本と共同発表した。 建設中の新駅「羽沢(はざわ)横浜国大駅(横浜市神奈川区)」ではレール締結式があり、地下 1 階ホームでテープカットなどの後、動力車が線路の「渡り初め」をした。

相鉄は、22 年度後半には東急との相互直通運転も始める。 羽沢横浜国大駅から東急線日吉駅までの新線が建設される。 相鉄の滝沢秀之社長はあいさつで、「沿線の利便性が高まり、開発や活性化がさらに進む。 メリットを享受していただきたい。」と話した。 (武井宏之、asahi = 3-28-19)

◇ ◇ ◇

相鉄が悲願の都心乗り入れ、新型車両も 一方の京急は

相模鉄道(本社・横浜市西区)が間もなく、悲願の都心乗り入れを果たす。 2019 年度下期には JR 線と、22 年度下期には東急東横・目黒線との直通運転が始まる。 本拠の横浜駅を迂回(うかい)してまで追求した都心直通で「選ばれる沿線」を目指す。 一方、京急電鉄(本社・東京都港区)は横浜・みなとみらい地区に新社屋を建設中。 沿線の三浦半島への観光客呼び込みに、今後はさらに力を入れる。 神奈川の大手私鉄 2 社は、それぞれにこの先の人口減を見据えている。

県央と横浜を結ぶ相鉄は全路線が神奈川県内で、首都圏の大手私鉄で唯一東京に直通していない。 旅客 2 路線の計 35.9 キロは 1 日平均 63 万人(17 年度)が利用し、横浜駅は 42 万 8 千人(同)が乗降する。 しかし、少子高齢化で輸送人員は 1995 年を境に減少が続き、近年は下げ止まったもののピーク時の約 9 割にとどまる。 都内に路線を持つ他の私鉄は、インバウンド需要などを取り込んで乗客減を脱しているので、同社の危機感は強い。

都心乗り入れで知名度を上げ、乗り換え不要の利便性で沿線人口を増やしたい - -。 2002 年に社内の検討が始まった「都心直通プロジェクト」は、その翌年には東急、JR も交えた議論になった。 (織井優佳、asahi = 3-9-19)

前 報 (8-27-18)