「都市農業」すくすく 食糧供給だけじゃない機能に脚光

都市の農業が攻勢に転じている。 国による街の農地の位置づけも、「宅地化すべき土地」から都市に「あるべきもの」へと変わった。 住宅に囲まれた畑の一角からは、人口減少時代の日本が垣間見える。 「やる気のある農家にとって、やりやすい時代になった。」 そう話す東京都練馬区の西貝伸生さん (41) は、4,500 平方メートルの畑でニンジンやハクサイ、ネギなど 50 種類以上の作物を栽培している。 5 つの料理店と直接取引するほか、農協や百貨店に納めることも。 「お客さんの顔が見えるから、変な物は絶対に出せません。」

東京 23 区の農地は約 500 ヘクタール。4 割を練馬区が占める。 西貝さんのように農家自ら耕す畑もあれば、ノウハウを学べる農業体験農園が 17 カ所、区画を借りる区民・市民農園が 26 カ所、ブルーベリー観光農園が 30 カ所、摘み取りのできる果樹園が 8 カ所ある。

「都市農業、今や財産」

「区長になって、農業の大切さを再認識した。」 そう話すのは、前川燿男(あきお)区長だ。 都内 38 市区町でつくる都市農地保全推進自治体協議会の会長を務める。 というのも、田畑には食糧供給はもちろん、景観と憩い、農業学習、環境保全、ヒートアイランド対策、災害時の避難場所、火災時の緩衝地帯といった都市機能が備わるからだ。 前川氏は意欲的な農家が多いことにも驚いたという。 「都市農業は今や財産。 街づくりに生かし、世界にも発信したい。」 11 月下旬にはニューヨークなどの担当者を招いた世界都市農業サミットを開く。

追い風が吹く都市農業も、以前は肩身が狭かった。 土ぼこり、におい、農薬散布。 注意を払っても苦情はしばしば。 とりわけ農家に重くのしかかったのが、地価高騰に伴う相続税の高額納付だった。 農地の税制に詳しい東京大学の安藤光義教授(農政学)によると、1993 年に 12 万 8 千ヘクタールあった市街化区域内の農地(租税措置のある生産緑地を除く)は、2016 年には 6 万ヘクタールに半減した。 相続税納付に伴う田畑売却が大きかったとみられる。

ところが、日本の人口は 08 年を境に減少局面に入り、土地まわりの事情も変わってきた。 平成期の土地政策を総括した今年の「土地白書」では、「人口減少時代を迎え、開発圧力の低下、ゆとりや潤いを求める価値観の広がり、東日本大震災後の防災意識の高まりなどもあって、都市農地の環境は大きく変化した」と結んでいる。

農地守る制度、自治体で温度差も

時代の変化の中で、喫緊の課題として浮上してきたのが「2022 年問題」だ。 バブル末期、諸要件を満たせば相続税納付が猶予されることになった「生産緑地」の指定がまもなく切れる。 指定期限の約 8 割は 22 年に集中しており、「都市農地が不動産市場に一斉に流入すれば、地価が大暴落するのではないか」と危機が叫ばれた。 そこで打ち出されたのが、15 年の都市農業振興基本法だ。 同法に基づく基本計画では、都市農地を都市に「あるべきもの」に大転換した。

次いで生産緑地法改正で指定の 10 年更新を可能に。 また、生産緑地の貸借が円滑にできるよう制度を改めた。 練馬区長の前川氏は「営農を続けたい農家がほとんど。 懸念される事態は回避されるのでは。」 意向調査をもとに安堵の表情を浮かべる。 安藤教授も 22 年問題の影響は限定的とみる。 ただし、課題はまだまだ残る。 一つを挙げれば、いまだ宅地開発志向で、農地を守るための関連条例を整備しない自治体がかなりあることだ。 中部圏に目立つ。 「これ以上の農地転用は不要。 それどころか、使いようのない宅地を、農地に戻すことも真剣に考える時代になった。 開発の時代は終わったのですが。」 (編集委員・藤生明、asahi = 11-24-19)

羽田空港新ルート、旅客便試験飛行 1 月 30 日から 北風・南風運用で

国土交通省航空局 (JCAB) は 11 月 15 日、2020 年 3 月から運用を開始する羽田空港の新飛行経路について、試験飛行を 1 月 30 日から実施すると公表した。 航空会社が運航する乗客が乗った旅客便を使用する。 試験飛行は 1 月 30 日から 3 月 11 日の期間内に実施。 滑走路運用は北風と南風の際の 2 種類あることから、それぞれ 7 日間程度、実際の旅客便を使って新飛行経路を確認する。

この際、管制官が新飛行経路の運用の手順などを確認するほか、新たに設置した騒音測定局の機器の調整などを行う。 北風運用時の試験飛行は 1 月 30 日から 2 月 12 日までの期間のうち 7 日間程度で、出発用の新飛行経路の確認を午前 7 時から午前 11 時の間と、午後 3 時から午後 7 時までの間に実施。 1 時間あたり 22 回程度で、午後は経路の切替時間帯を含むため、時間内のうち 3 時間程度の運用を見込む。

南風運用時は 2 月 1 日から 3 月 11 日までが期間となり、新飛行経路の到着と出発をそれぞれ午後 3 時から午後 7 時までの間に実施。 到着は A 滑走路が 1 時間当たり 14 回程度、C 滑走路が同 30 回程度を想定しており、出発は 1 時間あたり 20 回以内を計画している。 また、南風時の新飛行経路の運用では、航空機が安全に飛行できるよう、羽田空港到着機と小型航空機、回転翼機の飛行する空域を分離する。

夏ダイヤから新飛行経路

新飛行経路の運用は、3 月 29 日に始まる夏ダイヤから。これにより国際線の発着回数が 3 万 9,000 回増え、現在の年間 6 万回から 9 万 9,000 回に拡大する。 発着回数の拡大で、発着枠を 1 日あたり 50 枠増やして増便に対応し、7 月の東京オリンピック・パラリンピック開幕に備える。

半数近い 24 枠を米国路線に充て、日米に 12 枠ずつ振り分けた。 発着枠は出発と到着を合わせて 1 枠としてカウントしており、12 枠を便数で表記する場合、片道ずつ個別の便として数えると 24 便になる。 また、新飛行経路で使用する航空保安施設が完成したことから、JCAB は飛行検査機サイテーション CJ4 を使用し、施設の稼働状況などを 8 月 30 日から 12 月下旬にかけて確認している。

滑走路への進入コースを指示する ILS (計器着陸装置)や、GPS などで自機の位置を算出して任意の経路を飛行する航法「RNAV (広域航法)」による出発・進入、航空機を高精度に監視する WAM (広域マルチラテレーション)といった無線施設などが検査対象で、東京と神奈川、埼玉、千葉の各都県上空を飛行する。 飛行検査の実施と並行して、発着調整を 9 月から 1 月はじめごろまでに進める。 12 月下旬から新飛行経路を周知し、3 月の運用開始に備える。 (Tadayuki Yoshikawa、AviationWire = 11-16-19)

◇ ◇ ◇

羽田・都心新ルート、非常識な「降下(進入)角 3.5 度」で事故多発の危険発覚 … 国交省の暴挙

東京の都心上空を進入経路とする新ルートについて、国土交通省は最後になって降下角をこれまでの 3 度から 3.5 度に引き上げると表明した。 「最後になって」という意味は、新ルートを来年 3 月末からの夏ダイヤから実施するためには、計器飛行に必要な設備の電波の検査飛行や、世界各国への告知などの手続き上、正式決定のタイムリミットが今年 8 月だったからである。

これまで政府与党や東京都は、住民への十分な説明と不安解消にさらなる努力が必要とし、品川・渋谷両区議会は新ルートの撤回、見通しを求める意見書を全会一致で決議していた。 しかし、8 月 7 日、国土交通省は東京都副知事と関係自治体の区長を集めた会合で「さらなる騒音対策」を追加することで新ルート案の了承を求め、特に反対意見は出なかったとして、自治体への説明は終了したとして正式決定したのである。 そこで一般にはなかなか理解できない「3.5 度の進入角」とはどのようなもので、それがもたらす安全上の問題と、それによる騒音軽減効果について解説してみたい。

3.5 度はパイロットにとってジェットコースターのような急降下

世界の大空港ではほぼ 100%、計器での進入角は 3.0 度が標準となっている。 一般の方にとっては、新ルート案でこれまで国土交通省が示していた世界標準の 3.0 度からわずか 0.5 度の引き上げは大したことはないのではと思われるだろう。 しかし、コックピットから滑走路を見ると、それは極端に言えば別世界の見え方となり、「3.5 度の角度で降りて行け」と言われれば操縦操作は非常に難しくなり、最後のフレアーと呼ばれる接地のための機首上げ操作はかなりの技量が求められる。 このことに異論のあるパイロットはいないだろうし、そもそも世界中のパイロットは全員が経験したことさえないものだ。

国土交通省は、3.5 度は稚内空港とサンディエゴ空港に例があると主張するが、稚内空港についていえば東に高い山がある関係で設定されているが航路に住宅地も少なく、米国のサンディエゴ空港については、デルタ航空のパイロットによれば、大型機はほとんど飛来せず進入域には人口密集地がない。 しかも実際には有視界飛行で降下角を低くして進入しているという。 このようにローカル空港や大型機の飛来しない空港を例に「羽田でも大丈夫」と主張する国土交通省は、本当にその危険性をわかっているのかと疑いたくなる。

そもそも世界の大空港では 1978 年以来、進入角について安全性と騒音の問題から検証を重ねた結果、3.0 度が適当として今日ではそれが常識となっている。 つまり、パイロットにとって進入角は浅くなればなるほど着陸はやさしくなるが、障害物や騒音との兼ね合いから決められたものなのだ。 そのような理由から航空会社のパイロットの訓練は 3.0 度で行われ、世界の大空港にフライトしても 3.0 度以外はなく、例外としてフランクフルトの 3.2 度があるくらいだ。 ちなみに世界一着陸が難しいといわれた香港の(旧)啓徳空港の香港アプローチでも、3.1 度であった。

着陸事故が多発する理由

さて、進入角を 3.5 度にまで引き上げることによって、どのような事故が起きる可能性があるかといえば、まず第一に「しりもち事故」である。 パイロットは 3.0 度のときよりも滑走路上空で、これまでより高い高度からフレアーと呼ばれる着陸操作を行う必要がある。 この場合、急降下状態での機首の角度と、接地時の最終的な機首上げ角度との差が通常より大きくなる。 そのためフレアー操作のタイミングによっては航空機の尾部が滑走路に接触し、ときに外板が破壊される事故にもつながりかねない。

一般にスムーズな接地ともなれば、尾部と滑走路との間隔は 1 メートル未満になることもあり、胴体が延長されたストレッチタイプの航空機ではさらに危険性が増す。 しりもち事故は 5 月のロシア機の炎上事故で 41 名が亡くなった例や、修理ミスによって後に墜落事故につながった JAL123 便(御巣鷹山)事故などが続いたように甘く見てはならない。

3.5 度の進入によって考えられる次の危険性は、同じくパイロットが適切な着陸操作ができず地面にたたきつけられるハードランディングだ。 私は航空会社の安全推進部で研究していたときに、自社や他社のハードランディング事故を集約して、その撲滅運動を主導した経験がある。 そのなかで主車輪と前輪が同時に地面にドカンと着く 3 点着陸などによって、主翼前方のセクション 41 と呼ばれる胴体部分にひび割れが発生する事例を多く見てきた。 乗客としてもスムーズな着陸とドシンという着陸があるのはおわかりいただけるだろうが、それはパイロットの技量の差によるものがほとんどである。

騒音は本当に減るのか?

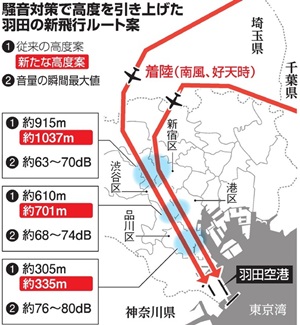

次に、新ルートに3.5度の進入角を新たに導入すると、これまで新宿付近で約 915 メートル、渋谷・恵比寿・麻布付近で約 610 メートル、大井町付近で約 305 メートルと東京タワー(333 メートル)より低高度で進入する案であったものが、それがそれぞれ 1,037 メートル、701 メートル、335 メートルと高度がやや高くなる。

では、それによって実際に騒音がどれくらい減るのか。不思議なことに国土交通省は肝心な数値を発表していないのである。 唯一参考データとして出されたものによると、新宿付近で3,000 フィート(約 1,000 メートル)を 4,000 フィート(約 1,300 メートル)に引き上げると、2 - 4 デシベル音が低くなるとしている。 それが本当だとすれば、大井町付近では高度差から計算すると 0.2 - 0.4 デシベル程度の効果しかないということになる。

音響の専門家や伊丹空港付近の住民の証言によれば、人間の耳で明らかに音が変わったと感じるのは約 4 デシベル以上の変化だといわれている。 したがって大井町付近で 0.2 - 0.4 デシベルの軽減だと仮定すると、地上住民が感じる騒音には変わりはないということになる。 さらに IFALPA (国際定期航空操縦士協会連合会)の調査によると、進入角を引き上げても騒音値が低くなるというデータは得られなかったという。

最大 80 デシベルという値には科学的根拠がない

国土交通省が示した案によると、ボーイング 777 クラスの航空機で大井町付近の騒音は最大で 80 デシベルとされている。 しかし私が担当者たちに確かめると、このデータは日本各地の飛行場で収集したデータを参考に決めたものだと答えた。 その根拠となる便ごとの着陸重量や使用フラップの角度に関するデータについては、コメントがなかった。 エンジンの音は着陸重量や 2 種類あるフラップの角度によって異なるが、そのデータや計算方法を答えてくれないのである。 各地のデータを参考にしたといわれても、何もわからないままだ。

そもそも、最大 80 デシベルというのもパイロットの常識から大きく外れている。 というのも進入時を含め、エンジンの出力はスラストレバーで調整するのであるが、風や気温の変化、それに進入角の調整などで実際にはスラストレバーを大きく出したり引いたりして進入する。 必要に応じてスラストレバーを大きく出すと、80 デシベルをはるかに超える音が出る。 この事実は国土交通省の責任者も認めている。 騒音値を科学的に示すには実機を飛ばすかシミュレーターでエンジンデータを取り、その解析を専門家に依頼するしかないが、国交省はそのいずれも行っていないのだ。 これでは、これまで示してきた騒音値はすべて机上の空論でしかないといわざるを得ない。

なぜ実機を飛ばして検証しないのか

国土交通省は決定表明からさっそく、8 月 30 日に計器飛行のための電波や管制レーダーの機能を確認するため、小型機での検査飛行を開始した。 これは 12 月まで何度となく早朝に実施されるという。 そして乗客を乗せた民間機は来年 1 月末に試験飛行として実施すると発表された。

しかし、その時期には AIP (航空路誌)という進入チャート類を世界の航空当局と航空会社に通知しなければならない。 AIP は試験飛行後に発行される性格のものであるから一体、その時期の試験飛行で何を確認しようとしているのか、さっぱりわからず、順序が逆である。 しかも 1 月下旬といえば、冬季で北風が毎日吹く季節である。 そのときに北側から進入すればテールウインド(背風)により速度が増し、エンジンの出力も抑えられるために新ルートを実施する夏季の状況とは大きく異なり、騒音値も実態と合わなくなる。 試験飛行を行うのであれば、南風の多い現在以外ない。

国土交通省の責任者に「なぜ今、試験飛行をやらないのか」と聞くと、その時間帯に羽田に飛来する民間航空機を制限する必要があるからだという。 しかし、それは来年 1 月下旬でも同じことではないか。 試験飛行の時間に着陸予定の便を調整するには、かなり前から日時を決める必要があり、1 月下旬のある日、突然南風が吹きだしたからすぐ飛ばそうという性格のものではない。

結局のところ、実際に旅客機を飛ばしたら騒音の大きさを住民が実感し、落下物の可能性もあるのでそれを避けたいのが本音なのではないか。 騒音問題については、その地域住民がどうとらえるかという問題なので、その値の評価については私はコメントする立場にはない。 しかし、世界の大空港のどこを見渡しても存在しない 3.5 度という進入角には、異議を唱えざるを得ない。

ある信頼できる情報筋から聞いたところ、国土交通省は全日空 (ANA) と日本航空 (JAL) の責任ある何人かのパイロットたちに 3.5 度について聞き取りをしたところ、ひとりとして賛成と答えなかったという。 それなのに国土交通省はシミュレーターを使った実験で問題なくやれると言い、JAL の赤坂祐二社長も 3.5 度でもできると表明した。 あくまで主観であるが、社長自身もパイロットからのヒアリングで、本当は一抹の不安を感じているのではないか。

歴史を振り返ると、前述の香港の啓徳空港は着陸が難しいため、JAL では特殊空港のひとつとして香港線を乗務するパイロットには実機での訓練を行い、教官が OK と認定したパイロットしか香港線の乗務ができなかった。 私も現地で始発便の前にタッチアンドゴーを何度もやらされ、認定を受けてからそれ以後、何百回も香港線に乗務した経験がある。

この話をもとに、国土交通省に「3.5 度の進入について日本を含む世界のエアラインにパイロットの訓練をさせるつもりはあるのか」と質問してみたが、特に考えていないとの返答であった。 これでは世界中から一度も 3.5 度という急角度の進入を経験したことのないパイロットが配布されたチャートを見るだけで、しかも初めて目にする都心上空から着陸することになる。

正直に言って、世界のエアライン(LCC を含む)のパイロットには技量に問題がある者も多く、それは直近の数多くの着陸事故例からも断定できる。 AIP として世界に公示する進入方式は、どのようなレベルのパイロットでも実施できるものであるべきで、一部の優秀なパイロットがその技量を発揮してなんとかできるという性質のものであってはならない。 3.5 度の進入方式は、やめたほうが良い。 関係者は今一度、乗客の命を最優先するという立場で再検討するべきと忠告しておきたい。

そして最後に指摘したいのは、3.5 度という非常識な進入方式を国交省の官僚中心で決めたというプロセスである。 彼らはおそらく机の上で 3.5 度で作図して、「これなら各地点で何メートル高くなるので自治体側の了解を取り付けることができる」と考えたのであろう。 これでは秋田県のイージスアショア配置で行ったプロセスと同じではないか。 科学を冒とくし、長い間、航空関係者が着陸事故をなくすため努力してきた歴史を一瞬にして帳消しにする行為であり、恥ずべき行為である。 2020 年 3 月末からは、「羽田空港は世界で一番着陸が難しい空港」といわれるようになるのは必至である。 (杉江弘、Business Journal = 9-12-19)

◇ ◇ ◇

羽田新ルート決定、国際線の発着数増へ 来年 3 月から

東京都心部の低空を通る羽田空港の新飛行ルートについて、石井啓一国土交通相は 8 日の閣議後会見で「丁寧に対応していくことを前提に、地元の理解が得られたと判断した」と述べ、正式決定したと発表した。 新ルートを使うことで、国際線の昼間の発着数が現在の最大年 6 万回から 9.9 万回に増える見込みで、来年 3 月 29 日に運用を始める予定だ。

石井氏は、住民説明会などを開いてきたことを挙げ、「住民のみなさまに丁寧な情報提供を実施してきた」と述べた。 国交省は 7 日に開いた関係自治体との協議会で、着陸の降下角度を上げる騒音対策などについて説明した。自治体側から新ルートを容認する発言などが相次いだことを受け、同省は地元の理解が得られたと結論づけた。 一方で、新ルート周辺の住民の間には騒音や安全対策を心配する声が根強くあり、秋以降にも住民説明会を開くとした。 (asahi = 8-8-19)

高輪ゲートウェイ公開 木目調タイルで「和」のデザイン

JR 山手線と京浜東北線に 2020 年春に開業する予定の新駅「高輪ゲートウェイ(東京都港区)」の建築工事現場が 16 日、報道陣に公開された。 山手線の新駅は 1971 年の西日暮里以来で、カタカナの単語が入った駅名は都内の JR 駅では初めてだ。 新駅は田町 - 品川間にある。 JR 東は一帯の車両基地の跡地約 13 ヘクタールの再開発を手がけており、新駅を中核施設と位置づけている。

高さ約 30 メートルの 3 階建て駅舎はすでにほぼ完成している。 2 階コンコースや 1 階ホームの内装には木目調のタイルやパネルが多く用いられ、「和」の雰囲気を感じさせるデザインとなっている。 中央付近は吹き抜け構造で、すでにホームドアや駅名標が設置された山手線ホームからは、折り紙をモチーフにした長さ約 110 メートルの大屋根を見上げることができる。 この日は山手線と京浜東北線が始発から一部区間で運休し、線路を駅構内に移す作業があった。 東京五輪・パラリンピックの期間中には、駅前広場で競技のライブ中継も予定されている。 (細沢礼輝、asahi = 11-16-19)

◇ ◇ ◇

山手線の新駅「高輪ゲートウェイ」に名称決定 JR 東日本

JR東日本が、山手線、京浜東北線の田町〜品川間に開設する新駅の名称を「高輪ゲートウェイ」に決定しました。

2020 年の春に暫定開業

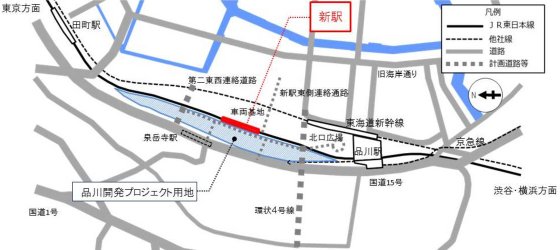

JR 東日本は 2018 年 12 月 4 日(火)、山手線、京浜東北線の田町 - 品川間で建設を進めている新駅の名称を「高輪ゲートウェイ」にすると発表しました。 高輪ゲートウェイ駅は田町駅(東京都港区)から約 1.3km、品川駅(同)から約 0.9km 付近の JR 品川車両基地跡地内に整備。 ホームは 2 面が設けられ、山手線と京浜東北線が停車します。 2020 年の春に暫定開業し、2024 年ごろの "街びらき" 時に本開業する計画です。

これまで高輪ゲートウェイ駅は、「品川新駅」の仮称が用いられてきましたが、JR 東日本は 6 月に駅名の公募を実施。 その結果、6 万 4,052 件、1 万 3,228 種の応募がありました。 JR 東日本によると高輪ゲートウェイ駅周辺は、江戸の玄関口にあたる東海道の高輪大木戸があった地であり、また新しい街は交流拠点としての機能を担うことになることから、「過去と未来、日本と世界、そして多くの人々をつなぐ結節点として、街全体の発展に寄与するよう」駅名を選定したとしています。 なお、応募で多かった駅名案は、1 位「高輪」、2 位「芝浦」、3 位「芝浜」でした。

新駅設置は、山手線では 1971 (昭和 46)年に開業した西日暮里駅(東京都荒川区)、京浜東北線では 2000 (平成 12)年に開業したさいたま新都心駅(さいたま市)以来です。 なお JR 東日本は、駅名と同時に駅の照明デザインも発表。 コンセプトは「街のランドマークとなる暖かな光の駅舎」です。 JR 東京駅丸の内駅舎をはじめ、JR 京都駅、六本木ヒルズ、シンガポール国立博物館などの照明計画を手掛ける面出 薫さんが、高輪ゲートウェイ駅の照明デザインを担当します。 (乗りものニュース = 12-4-18)

◇ ◇ ◇

完成間近「品川新駅」に秘めた JR 東日本の野望

建築家・隈研吾氏が考える「理想の駅名」は?

「日本の伝統的な折り紙をモチーフとしました - -。」 デザインを担当した建築家の隈研吾氏が白い大屋根の形状について説明した。 あらためて目を凝らすと、長さ約 110m の大屋根の形状は幾層に折り畳まれているようにも見える。 白い幕を張った大屋根から、障子越しのような柔らかい光が駅舎内に差し込むという。 JR 東日本(東日本旅客鉄道)は田町 - 品川間に建設している新駅の工事現場を 8 月 29 日に報道公開した。 山手線では 30 番目の駅となる。

車両基地を再配置することで、130,000m2 の再開発用地を捻出。 同社は「グローバルゲートウェイ品川」というコンセプトを掲げ、「世界中から先進的な企業と人材が集い、国際社会に受け入れられる街」を目指している。 再開発エリアの交通アクセスの拠点として期待されるのが新駅だ。 田町 - 品川間は約 2.2km あるが、新駅は品川駅から北に 900m 離れた場所に造られるのでやや品川寄りだ。 2017 年 2 月に工事がスタート。 現在は「7 割程度完成している(JR 東日本)」状態で、2020 年春に暫定開業が予定されている。

駅構内にはすでに山手線と京浜東北線の線路が敷かれている。 京浜東北線の田町・大宮方面と山手線の外回り・内回りは、駅舎の先で線路が途切れており、実際の線路との接続はこれからだが、品川・横浜方面に向かう京浜東北線の線路は 6 月に切り替え工事を終え、新駅のレールの上を走り抜ける。 その列車に乗れば、車窓から足場に囲まれたホームの様子を眺めることができる。 2 つのホームはすでに完成。 ホームからコンコースに上る階段も設置されており、駅の開業後に多くの利用客が階段を上り下りする姿が目に見えるようだ。

駅舎は地上 3 階、地下 1 階建てで、2 階や 3 階から 1 階のホームを見下ろせる吹き抜け構造となる。 テラスには店舗なども設置される予定だ。 駅舎内はまだ鉄骨むき出しの状態だが、これらの骨組みは福島県産などの木材で覆われ、完成後は「やわらかな光と木を感じる和テイストの空間(JR東日本)」になるという。 木材を使った公共建築物は完成直後こそ美しいが、年月を経るうちに汚れが目立つようになりがちだ。 そのため、新駅でも表面にガラスコーティングなどの処理を行い、汚れがつかないようにするという。 また、屋外に面した部分など劣化のおそれがある場所では、木目調のアルミパネルを使うそうだ。

2020 年春の暫定開業後、東京オリンピック開催時には、駅前の広場でパブリックビューイングを行うことも検討されている。 隈氏がデザインした新国立競技場同様、新駅も多くの人を呼び込むだろう。 新駅の名称は公募となり約 6 万 4,000 案が寄せられた。 JR 東日本はこれらの案を参考に名称を決定し、今年の冬ごろに発表する予定だ。 インターネット上では、ファンの間で「高輪」、「芝浦」、「泉岳寺」など地域に由来した駅名が取りざたされている。

再開発エリアは「グローバルゲートウェイ」をモチーフにしているため、国際性を意識した駅名になる可能性もある。 そうするとカタカナ混じりの駅名になるのだろうか。それとも和テイストたっぷりの駅舎にマッチした純和風の駅名となるのか。隈氏は、「和のテイストを取り入れているが、シンプルでモダンなデザインなので、どんな駅名でも合うと思う」と話す。

このように新駅に関する話題は尽きないが、より注目したいのは新駅周辺に広がる再開発スペースだ。 およそ 130,000m2 いう広大なスペースは六本木ヒルズの 116,000m2 を上回る。 品川駅貨物ヤードや新幹線車両基地の跡地を再開発して誕生した品川駅東口の約 160,000m2、汐留貨物駅跡地を再開発した汐留シオサイトの約 160,000m2 に匹敵する大型の再開発だ。

完成後の姿を見せつつある新駅とは反対に、周囲には何もない更地の空間が広がる。 隈氏は「駅と街は一体」と語っているが、今のところは駅舎建設だけが先行している。 もっとも、工事が遅れているわけではなく、今年 1 月に環境影響評価手続きや都市計画手続きが始まった。 問題がなければ工事には 2019 年に着手。 2024 年に工事を終えて、街開きというスケジュールだ。

JR東日本にとって初めての「街づくり」

今回は再開発エリアのうち田町寄りの 95,000m2 が開発対象となり、地上 30 - 45 階建ての超高層ビル 3 棟と地上 6 階建てのビル 1 棟が建設される。 低層階は商業施設や文化施設、中・高層階はオフィス、ホテル、住居となる予定だ。 JR 東日本は東京駅周辺の超高層ビル「グラントウキョウノース/サウスタワー」、「サピアタワー」や、新宿駅南口の「新宿ミライナタワー」など首都圏に多数のオフィスビルを持ち、不動産会社としての実績にも優れるが、今回のような「街づくり」は同社にとっても前例がないチャレンジだ。

アジアでは上海、香港、シンガポールなどの都市もグローバルゲートウェイを標榜し、世界中から企業や優秀な人材を呼び込むための環境整備に力を入れる。 東京都は税制措置の見直しや規制緩和策を打ち出して外国企業の誘致を図るが、外国人が「ここで働きたい」と思わせるようなハイクオリティの街づくりも不可欠だ。

汐留貨物駅跡地を再開発した汐留シオサイトには、電通、日本テレビ、日本通運など日本を代表する大手企業が本社を構える。 超高層ビルが林立する光景は壮観だが、オフィス機能に特化しすぎて、オフビジネスのにぎわいには欠ける。 同じく再開発で生まれた品川インターシティや品川グランドコモンズも同様だ。

一方で、六本木ヒルズは、ランドマーク的存在の「森タワー」を中心に映画館や美術館が取り囲み、オフィスワーカーだけでなく家族連れやカップルも楽しめる街となっている。 丸の内のオフィス街が 1 階に商業施設を入居させ、休日のにぎわいを取り戻した。 この点はJR東日本も十分意識しており、「にぎわいのある広場や文化・商業施設も造る」(同社)としている。

もう 1 つ、気掛かりな点がある。 再開発のイメージ図にはシンプルな形状のビルが並んでいるだけで、具体的な建物のデザインはまだ発表されていない。 何の変哲もない箱型のビルの連続では、いささか物足りない。 外灘から眺めた浦東新区のユニークな高層ビル群が上海の観光名所となっているように、品川の再開発エリアも、東京のシンボルになってほしい。 3 つの超高層ビルの屋上を巨大な「船」でつないだシンガポールの総合リゾートホテル「マリーナベイ・サンズ」とまではいかなくても、白い網状のデザインが個性的な新宿西口の「モード学園コクーンタワー」のような建物が 1 つ加わるだけで、街並みは大きく変わるに違いない。

隣接地には都や住友不動産も超高層ビルの建設を決めている。 さらに、将来の再開発が検討される品川駅西口まで含めると、全体の再開発スケールはとてつもなく大きくなる。 はたして、世界中の人々が「訪れたい」と思えるような恒久的な都市デザインを描けるか。 本業の鉄道では分単位の正確な運行で世界を驚嘆させる JR 東日本が、不動産事業でも世界レベルを目指す。 同社にとって第 2 の挑戦である。 (大坂直樹、東洋経済 = 9-25-18)

「二分化」する百貨店 神奈川の高島屋、県内 2 店が明暗

高島屋横浜店(横浜市西区)が 10 月 1 日、開店 60 周年を迎えた。 店舗を改築し、サービス充実を目指し、元気に「還暦」となった。 同店は食料品フロアを拡充し、引き続き成長を目指す。 一方、港南台店(同市港南区)は来年 8 月の閉店が決まった。 専門家は県内百貨店の二分化を指摘する。

「ここは若い人が通る場所だし、食料品は人を集められる。」

高島屋横浜店の地下 1 階の入り口を出て横浜駅に向かう地下街の一角。 行き交う人々を前に、同店の猿田文彦・営業企画担当課長は、力強く話した。 同店は 2021 年春に食料品フロアの面積を、今の約 1.5 倍とする計画を進めている。 相鉄ジョイナスから一部フロアを借り受ける。 現在、約 3,300 平方メートルに 151 店舗が出店しているのが、約 5 千平方メートルに拡充され、約 200 店舗まで増える。 すでにタピオカドリンクやバターサンドクッキーの専門店が店を構え、以前と比べ若い女性をひきつけている。 総投資額は約 21 億円。 増床により、同フロアの年間売り上げが 70 億円アップすると見込む。

同店はこの 60 年、増床とサービス拡充を繰り返してきた。 今の売り場面積は、1959 年の開店時からは約 4 倍。 自分の好み通りの商品を手にしたい顧客のニーズに向き合ってきた。 居心地のよい空間になるよう、クロークの新設などにも努めてきた。 高島屋が現在、全店で力を入れているのが、来店客の買い物相談にのる「コンシェルジュサービス」だ。 横浜店でも、2013 年から「ストアコンシェルジュ」を務める山下浩子さんを筆頭に 3 人が活躍している。 10 月 1 日の「還暦祝い」では、60 年前の開店時に新婚カップルとして招いた横浜市在住の夫婦を呼び、テープカットを行った。 約 200 人の顧客が詰めかけ、地元に根付いている姿を見せた。

青木和宏店長は「増築に増築を重ね成長してきた」と歩みを振り返った後、今後の抱負を語った。 「これからの百貨店のキーワードは、地域性と独自性になる。 他にないものを、どれだけそろえられて、お客様の声に応えていくか。金太郎飴になったら、おしまいですから。」

商圏高齢化、ネット通販にも押され …

横浜店が存在感を維持する中、10 月中旬、寂しい発表があった。 港南台店の来年 8 月の閉店だ。

「そうなんですか。 他のお店よりも、お肉がおいしいから好きなのに。」

週 2 回ほどバスで来店する女性 (88) は、こう残念がった。 20 年来の顧客で、同居する 60 代の娘から「買ってくるなら高島屋で」と頼まれているという。 同店は 1983 年 10 月に開店。 港南台駅から徒歩 2 分の好立地に、地上 5 階、地下 1 階を構える。 売り場は 8,200 平方メートルほどの中小型店だ。 最盛期の 91 年度には年間約 180 億円の売り上げを誇った。 だが近年、商圏の高齢化が進み、ネット通販の拡大が進むなど時代の波にもまれ続けた。

2018 年度の売り上げは約 80 億円で赤字。 てこ入れの一環として 16 年に家具大手「ニトリ」を誘致したが、V 字回復とならなかった。 平日の昼時、同店と近隣商店を歩いた。 地下の食料品エリアはまずまずのにぎわいだったが、同駅近くのビル 1 階にあるスーパーにはかなわない。 また、衣料品エリアは、隣り合う「ユニクロ」との勢いの差が明らかだった。

小売り動向に詳しい浜銀総合研究所の小泉司上席主任研究員の話 : 郊外の百貨店は人口減少や高齢化のほか、若い顧客がネットやショッピングモールで買い物する消費行動の変化にさらされている。 訪日外国人のインバウンド需要も取り込めていなく、厳しい状態は続く。 他方、百貨店自体にはブランド力や信頼感はある。 横浜駅近くの店舗などは生き残る、都市部への集約が進むだろう。 その場合でも、いかに魅力ある商品・サービスをそろえ、若い世代をどう取り込むのかが課題となる。 (高野真吾、asahi = 11-10-19)