東京・調布の道路陥没、要因は施工ミス 年度内に防止策

東京都調布市の東京外郭環状道路(外環道)の地下トンネル工事のルート上で、道路の陥没や空洞が見つかった問題で、東日本高速道路 (NEXCO 東日本)の有識者委員会(小泉淳委員長)は 12 日、シールド工法を用いた工事の施工ミスが主な要因だったとする調査結果をまとめ、公表した。 国土交通省によると、2001 年に施行された「大深度地下使用法」に基づく工事での事故は初めてという。

報告書によると、現場の地下では、トンネルを掘るシールドマシンと呼ばれる大型機械が地盤の土の硬さで動かなくなるトラブルが発生。 マシンを動かすために土を軟らかくする薬剤を注入した結果、土を取り込み過ぎる施工ミスが発生するなどして機械とトンネル上部の地盤に隙間ができ、地盤が緩んだと指摘した。 さらに、現場は流動化しやすい砂の層や礫(れき)がある上、人工的に造成された場所で、「固い岩盤で表面が覆われていなかった」とし、こうした「特殊な条件」が重なったことで陥没や空洞が発生したと結論づけた。 今年度内に再発防止策をまとめ、工事の再開時期を決めるという。

赤羽一嘉国交相は 12 日の閣議後の会見で、調布市と同じ大深度地下で計画されているリニア中央新幹線について「工事主体の JR 東海は、調布市の陥没の原因などを調べる有識者委員会の見識を踏まえ、工事をすると認識している」としており、同じ工法を用いたリニア工事のスケジュールに影響が出る可能性もある。 NEXCO 東は事故を受け、周辺でボーリング調査を実施。 ほかに空洞は見つからなかったが、地盤が緩んでいる箇所がある可能性もあるとして、周辺の補修を実施する。 また、周辺住民への補償では、工事による家屋損傷のほか、風評などで賃貸物件の家賃収入が減った場合の減収相当額、不動産の売却損が出た場合の実損部分などについても検討する方針を示した。

芝浦工業大の稲積真哉教授(地盤工学)は、「大深度地下使用法は通常使用されない 40 メートル以深の使用権などについて定めたもので、土木技術とは別の観点の話。 土木工学上は、『地下 40 メートル以下だから安全』とは全く言えない」と指摘。 「同法は事業者が適切に施行するという性善説に立っている。 事業者が対策を怠らないような見直しが必要ではないか。」と話す。 (山本孝興、平山亜理、一條優太、asahi = 2-12-21)

◇ ◇ ◇

調布陥没、被害補償へ 「トンネル工事が一因の可能性」

東京外郭環状道路(外環道)の地下トンネル工事ルート上にある東京都調布市の住宅街で、市道の陥没や地下空洞が見つかった問題で、東日本高速道路(NEXCO 東日本)の有識者委員会(委員長・小泉淳早稲田大名誉教授)は 18 日、「トンネル工事が要因の一つである可能性が高い」とする中間報告をまとめた。 これを受け、NEXCO 東日本は家屋の被害について補償する方針を発表した。

有識者委の中間報告では、現場付近の地盤について、流動化しやすい砂の層や礫(れき)があり、掘削しにくい特殊な地盤だったと分析。 現場地下の地盤がトンネルの直上まで緩んでいたことを明らかにした。 また、工事による騒音対策で、作業中にシールドマシン(掘削機)をたびたび止めており、掘削再開時に内部にたまった土砂を除くなどの作業をするなかで、外部の土砂を取り込み過ぎた可能性があるなどと指摘。 「工事が陥没を含む空洞の要因の一つであった可能性が高いと推定される」との見解を示した。 一方で、地下空洞がもともとあった可能性も否定できないとした。

陥没事故と工事の因果関係について、NEXCO 東日本関東支社の加藤健治・建設事業部長はこの日の会見で「事業者として認めざるをえない」と住民らに対して謝罪した。 亀裂や沈下など家屋被害の調査を進めており、個別の状況に応じて対応するという。 有識者委は年度末までに最終報告書をまとめ、工事再開の指針についても提言するという。 (井上恵一朗、asahi = 12-18-20)

◇ ◇ ◇

調布・陥没道路近くの空洞、地表への影響否定 有識者委

東京都調布市東つつじケ丘 2 丁目の陥没現場近くの地中に空洞が見つかった問題で、東日本高速道路(NEXCO 東日本)は 5 日、緊急の有識者委員会を開いた。 空洞上部の地盤に一定以上の堅さがあるため、陥没の恐れについて「直ちに地表に影響を及ぼすものではない」とした上で、追加調査で空洞ができた原因を調べることを決めた。 空洞は陥没地点の北側にあり、地表から深さ約 5 メートル、幅は約 4 メートル、長さは南北に約 30 メートル、高さ(厚み)は約 3 メートル。 直下で東京外郭環状道路のトンネル工事をしていた。

会議後の記者会見で同社は、空洞内に深さ 1 メートル余りの水がたまっていたことを明らかにした。 今後、付近で新たに 2 カ所のボーリング調査を実施し、地下水の流れや流量などを詳細に調べる。 数日間の調査後、空洞を埋める作業を始めるという。 ボーリング調査と音波を使った地盤調査をすることで、現場付近でほかに空洞があれば把握できるとも説明した。 有識者委員会の小泉淳委員長は会見で、この周辺が独特の地盤であることを示唆した。 同社は今後の調査結果を踏まえ、他のトンネル区間に類似の地盤が存在しないかを改めて調査する可能性に言及した。 (井上恵一朗、asahi = 11-6-20)

首都圏各線、20 日から終電繰り上げ 要請受け異例措置

JR 東日本と首都圏の大手私鉄各社は 13 日、在来線の終電時刻を最大で約 30 分繰り上げると発表した。 期間は 20 日から当面の間。新型コロナウイルスの緊急事態宣言が出た東京と埼玉、千葉、神奈川の 4 都県と国からの要請を受けた異例の措置となる。 終電の繰り上げを実施するのは、▽ JR 東や、▽ 都営地下鉄を運営する東京都交通局、▽ 東京メトロ、▽ 東急電鉄、▽ 京急電鉄、▽ 小田急電鉄、▽ 西武鉄道,▽ 東武鉄道、▽ 京王電鉄、▽ 京成電鉄、▽ 相模鉄道 - - の首都圏の大手民鉄など。 北総鉄道(千葉県鎌ケ谷市)や箱根登山鉄道(神奈川県小田原市)など各地の私鉄も終電を早める。

JR 東の場合、▽ 山手線、▽ 京浜東北・根岸線、▽ 総武線各駅停車、▽ 中央線各駅停車、▽ 中央線快速、▽ 常磐線快速、▽ 埼京・川越線、▽ 東海道線、▽ 横須賀線、▽ 武蔵野線、▽ 京葉線 - - の 11 路線が対象。 繰り上げ幅は 8 - 32 分程度。 運転を取りやめる深夜帯の列車本数は平日で 42 本、土曜休日で 40 本となる。 大手私鉄の繰り上げ幅は、最大 14 - 30 分程度で、詳細は各社のウェブサイトに掲載される。 JR 線などでは、緊急事態宣言が続く間は終電の繰り上げが続く見通しだ。

JR 東や私鉄各社は今春のダイヤ改定で、終電時刻を最大で 30 分程度繰り上げる予定だが、国と 4 都県は深夜の人出を抑制するためなどとして、繰り上げの実施時期を前倒しするよう要請した。 各社は、今回の繰り上げをダイヤ改定の前倒しという形では行わず、遅い時間まで走る列車を運休したり、回送運転にしたりして対応する。 JR 東の市川東太郎常務は取材に対し「なるべく速やかにという(4 都県の)要望があり、ダイヤをあまり変更せず実務の作業を最小限にした」と説明する。 ダイヤ改定で予定される終電繰り上げの主な目的は、感染防止対策ではなく、始発までの保守作業に必要な時間の確保だ。 JR 東によると、今回の繰り上げではこの時間が増えることはない。

一方、終電繰り上げをめぐっては、もともと深夜帯の乗客数が少ないことから、鉄道関係者の間では「どれだけ感染拡大を防ぐ効果があるのか」と疑問視する声が強い。 だが、「国や自治体の要請をむげにできない(私鉄関係者)」と実施に至った。 数カ月前に内容が告知される通例のダイヤ改定とは状況が異なり、要請から約 2 週間という短期間で大幅な運休が実施されるのは、災害などを除けば例がないという。 JR 東の市川常務は「周知期間が 1 週間と非常に短くなり、おわび申し上げる」と話した。(一條優太、asahi = 1-14-21)

くら寿司、都心に出店攻勢 コロナ禍で空いた立地ねらう

9 割超の店が郊外にある回転ずし大手くら寿司が、都心部への出店を進めている。 コロナ禍で飲食店の閉店が広がり、新たな出店機会とみる。 少し高めの都心型モデルの店づくりで新たな客層を広げるねらいだ。 JR 渋谷駅近くのビルの 7 階に 14 日、新店が開業した。 触れずに操作するパネル式機器などを使い、客は従業員と接触せずに入店、注文、会計を済ませられる。 会社員客をねらい、焼酎やウイスキーなど酒類メニューの数は通常の 2 倍。基本メニューは従来店と同じで、1 皿は通常より 10 円高い税抜き 110 円だ。 「都心は家賃が高く、利益を出せるギリギリの価格。 この値段でも満足してもらえる商品を提供する。」と広報担当者。

既存の郊外型店は家族連れに人気で、客層拡大をねらって近年は都心部出店を試みてきた。 これまでは家賃が高い悩みがあったが、コロナ禍による飲食店の閉店増で「チャンスが出てきた(広報)」という。 駅前「一等地」を含め、10 月までに新宿や赤羽に都心型の 6 店を出す計画だ。 (若井琢水、asahi = 1-14-21)<

「医療従事者に深い感謝」 高層ビルにメッセージを投影

「私たちの 2021 年が、晴れますように」、「奮闘されている医療従事者に深い感謝を込めて」 - -。 コロナ禍が続くなか、世界の幸せを願う映像と文字が 9 日夜、東京・外苑前にある高層のオフィスビルに映し出された。 伊藤忠商事が本社ビルに、プロジェクションマッピングの技術を使ってメッセージを投影した。

11 日までの午後 6 - 8 時、ビルの壁面に映し、ユーチューブでもライブ配信する。 メッセージを 21 の言語で表現したものもある。 総合商社の伊藤忠は海外との取引も多いが、コロナ禍で活動が制限され、人の行き来は難しい状況が続いている。 「今年は展望が開けるように」との願いを多くの人と共有したいと考えた社員の提案で、この企画が実現したという。 (橋田正城、asahi = 1-9-21)

新宿区は成人式を予定通り開催 「一生に一度の式典」

新型コロナの感染拡大で各自治体が成人式の中止を決める中、東京都新宿区は 5 日、成人の日(11 日)に式典を行うと発表した。 式典「はたちのつどい」は午前と午後の 2 部制とし、参加者は各 500 人の見通し。新宿住友ビルのイベントスペース「三角広場」で行う。 区に縁がある著名人のメッセージの放映などを予定している。

式典は例年、約 1 時間半だが、40 分に短縮。 来賓は招待せず、席は間隔をあけて配置する。 検温やマスク着用、手指消毒なども徹底する。 また、誘導員が、密の回避や、式典後に会食をしないよう呼び掛けるという。 吉住健一区長は「一生に一度の式典。 記念の行事への影響は、最小限にとどめることが望ましいと判断し、飲食を伴う祝宴をなくすとともに、式典を簡素化した上で、感染予防に万全を期して実施します。」などとコメントしている。 (中村真暁、東京新聞 = 1-5-21)

出産一時金、都が 10 万円上乗せ方針 電子クーポンで

東京都は、子どもの出産時に公的保険から原則 42 万円支給される出産育児一時金に、新年度から都独自の支援金を上乗せする方針を固めた。 子ども 1 人あたり 10 万円を想定し、電子クーポンで給付する方向で調整している。 都内での出産費用は全国で最も高額で、家計への負担が課題となっていた。 都は、少子化対策の一環として、1 月末に発表する新年度予算案に盛り込む方針。 年間の支援対象は 10 万人ほどを想定し、総額約 100 億円を見込む。

国民健康保険中央会によると、都内の病院での出産費用は平均約 62 万円(2016 年度)で、全国平均の約 51 万円を上回り、都道府県別で最も高い。私立病院などでは 100 万円を超すケースもあるという。 新型コロナウイルスの感染拡大で、高額な出産費用が「産み控え」を引き起こしているとの指摘もあり、20 年の全国での出生数は前年を約 1 万 7 千人下回り、85 万人を割り込む見通しだ。 都は費用面での負担を軽減することで、子どもを産みやすい環境づくりを進める狙いがある。 (軽部理人、asahi = 1-5-21)

首都圏「本当に住みやすい街」、川口が連覇 2位は …

住宅ローン会社「ARUHI (アルヒ、東京都港区)」が選定した東京、神奈川、千葉、埼玉の 1 都 3 県を対象にした「本当に住みやすい街大賞 2021(関東)」のグランプリに埼玉県の川口(駅周辺)が 9 日、2 年連続で選ばれた。 同賞は住宅ローン会社の調査だけに実際に住宅を買った人の数などがベースで、他の同様の調査とは違った結果になるのが特徴。 昨年も「川口が住みやすい街で 1 位?」と驚きをもって受け止められた。

今年の選考理由は「武蔵小杉(川崎市)と同じ立地条件だが、住宅価格がリーズナブルで隣駅の赤羽より中古マンションが 2 割 - 3 割程度安い」などとしている。 2 位は大泉学園(東京都練馬区)、3 位は辻堂(神奈川県藤沢市)だった。 こうした人気は今年 3 月発表の公示地価にも反映された。 川口の調査地点が県内の住宅地上昇率のトップ 10 を占めた。 (堤恭太、asahi = 12-10-20)

中国料理で初の三つ星 ミシュランガイド東京、新評価も

日本ミシュランタイヤは 7 日、飲食店と宿泊施設を星の数で評価する「ミシュランガイド東京 2021」を発表した。 新型コロナウイルスの感染拡大の中だったが、飲食店や観光業へのエールを示そうと発行することにし、今年も調査をしたという。 東京都内の店が対象で、最高ランクの三つ星は 12 軒、二つ星は 42 軒、一つ星は 158 軒。 新たな三つ星として中国料理では初めての「茶禅華(さぜんか、港区)」とフランス料理「レフェルヴェソンス(港区)」の 2 軒が掲載された。

また新しい評価として、食品ロスの削減など持続可能性に貢献する店に「グリーンスター」をつけ、一つ星のフランス料理「シンシア(渋谷区)」など 6 軒が選ばれた。 価格以上の満足感の得られる評価の「ビブグルマン」にモロッコ料理「エンリケマルエコス(世田谷区)」が選ばれて、料理のジャンルが 38 に増えた。 フランス発のミシュランガイドは今年 120 周年。 オンラインで開かれた発表会見で、日本ミシュランタイヤのポール・ペリニオ社長は、「移動の喜びや人と会って関係を深めることを提案してきたガイドとして、今年という困難な年も公開を続けることが、飲食店や観光業の再興に貢献する最善の方法だと考えた」と話した。 営業自粛期間などの影響は受けたが、例年通りの調査をしたという。

掲載店は動画配信サイト「YouTube」で公開。 書籍のガイドは 12 月 10 日発売。

東京版のスタートから 14 年連続の三つ星と、新しい評価グリーンスターを受けたフランス料理店「カンテサンス」のシェフ岸田周三さん (46) は、3 年前から料理人仲間やジャーナリスト、大学教授らと水産資源を守る活動に取り組む。 世界でも「断トツだと思っている」日本の食文化を支えているのは「1 次産業の圧倒的なアドバンテージ」だと考えているからだ。 資源が枯渇すれば自分たちの仕事ばかりでなく食文化が守れない、と強い危機感を持つ。 「僕たちは生産者とお客さんの両方につながることができ、発信する力もある。 資源を復活させるには、今が最後のチャンスだと考えており、このような形で評価されたことを生かしていきたい。」と話した。 (栗田優美、編集委員・長沢美津子、asahi = 12-7-20)

| 麻布 かどわき | 日本料理 | 港区 | |

| 神楽坂 石かわ | 日本料理 | 新宿区 | |

| かんだ | 日本料理 | 港区 | |

| カンテサンス | フランス料理 | 品川区 | |

| 虎白(こはく) | 日本料理 | 新宿区 | |

| ★ | 茶禅華(さぜんか) | 中国料理 | 港区 |

| ジョエル・ロブション | フランス料理 | 目黒区 | |

| 鮨 よしたけ | すし | 中央区 | |

| まき村 | 日本料理 | 品川区 | |

| 龍吟(りゅうぎん) | 日本料理 | 千代田区 | |

| ★ | レフェルヴェソンス | フランス料理 | 港区 |

| ロオジエ | フランス料理 | 中央区 |

| カンテサンス | フランス料理 | 品川区 | |

| シンシア | フランス料理 | 渋谷区 | |

| NARISAWA | イノベーティブ | 港区 | |

| フロリレージュ | フランス料理 | 渋谷区 | |

| ラチュレ | フランス料理 | 渋谷区 | |

| レフェルヴェソンス | フランス料理 | 港区 |

JR 東、首都圏在来線 17 線の終電最大 30 分繰り上げへ

JR 東日本は 21 日、来春のダイヤ改定で、在来線の 17 線で終電時刻を 30 分程度繰り上げると発表した。 首都圏の主な路線が対象となる。 終電繰り上げの対象となるのは、山手線、京浜東北線、中央線、東海道線など、東京駅を中心としたおおむね 100 キロ圏内を走る路線。 一律に終電時刻を早めるのは、1987 年の JR 東の発足以来初めて。

JR 東は新型コロナウイルスの感染拡大以降、深夜の乗客が大幅に減少したと説明。 終電時刻を早め、線路の保守や点検に充てる時間を増やし、増加傾向にある工事に対応するとしている。 人手不足が懸念される保守作業員を確保していくため労働環境を改善する狙いもあるという。 終電をめぐっては、JR 西日本も来春のダイヤ改定での繰り上げを発表。 首都圏の小田急電鉄、京急電鉄、西武鉄道のほか、西日本鉄道(福岡市)も繰り上げを検討している。 一方、JR 東海は慎重な姿勢を示している。 (asahi = 10-21-20)

世田谷に空き家 5 万戸の衝撃 2 割以上が市場に流通せず

全国で問題となっている空き家。 国の推計によると東京都内にも約 81 万戸あり、その 7 割は 23 区内にある。 過疎化とは縁遠い首都圏でも高齢化でさらに空き家の増加が懸念される中、利活用につなげる取り組みもある。(国米あなんだ)

高級住宅街として知られる田園調布に近い世田谷区内の住宅地。 最寄りの東急奥沢駅から 10 分ほど歩くと、雨戸が閉まり、庭の草木が伸び放題の戸建て住宅があった。 外観は古くもないが、長く人が訪れていないようだ。 不動産会社「JECT ONE (ジェクト ワン)」の空き家活用プランナーの竹内麻実さん (31) は敷地の外から庭や住宅の状況を確認し、「空き家のようですね。」 周りを少し歩くと、ほかにもツタなどの植物で玄関や全体が覆われた木造のアパートや戸建てがあった。

この地域は世田谷区の 2016、17 年度の調査で空き家密度が高いとされ、65 歳以上のみの世帯が多く、区内でも高齢化が特に進んでいる。 不動産価値が高く、若年層の家族は簡単には手を出せないことや、戸建て中心の低層の住宅街に保つため、都市計画で建物の高さに制限が定められ、不動産業者もマンション開発などに、慎重になりがちな点も、空き家の多さに影響しているという。 総務省の 18 年の住宅・土地統計調査(抽出調査)によると、都内の空き家は全住宅の約 1 割にあたる 80 万 9,900 戸だった。 都の空き家率は 10.6% で全国平均 (13.6%) を下回る一方、その数は突出している。

人口 92 万人を抱える世田谷区の空き家は 5 万戸で都内で最多だ。 うち賃貸や売却向けなどを除いた、市場に流通していない「その他の住宅」に分類される空き家が約 1 万 2 千戸に上る。 竹内さんによると、23 区の空き家では、足立区など東部地域からの相談が多く、世田谷区内からの問い合わせはほぼないという。 空き家の固定資産税の支払いが負担にならない家庭が多いことが理由の一つとみられるが、竹内さんは「空き家の期間が長くなるほど建物は傷みやすく、手放すのが難しくなる」と話す。

世田谷区は昨年 11 月、空き家を 10 年所有した場合に生じる費用負担や相談窓口などを記した空き家対策のガイドブックをまとめた。 区の担当者は「区内の不動産市場は活発なので、活用の意思や方向性を明確にすれば建物や土地の活用はできる」と話す。 ただ、所有者が高齢だと手放す判断が難しく、放置される場合も少なくない。 団塊世代が 75 歳以上の後期高齢者になる 2025 年以降、空き家が急増する恐れがあるという。

カギは改修、家賃収入も

JECT ONE は現在、小田急祖師ケ谷大蔵駅(世田谷区)近くの築 60 年以上の 3 階建てビルの改装を進める。 元々は社宅や住宅だったが、約 20 年前から使われなくなっていた。 昨年 12 月、所有者から同社に相談があり、周辺環境などを調べた。 単身世帯から人気が高い地域で、改修して近く飲食店兼シェアハウスとしてオープンする計画だ。 竹内さんは「空き家は地域の困り事にもなるが、活性化させる資源にもなる」と期待する。

空き家が約 4 万戸あるとされる足立区では今春、約 10 年間、空き家だった築 70 年ほどの古民家がシェアスペース「せんつく」に生まれ変わった。 北千住駅から徒歩 15 分ほどの木造 2 階建てで、飲食店やシェアキッチンなどが入る。 横浜市に住む 60 代の男性が生まれ育った家で、定期的に掃除などをしていたが手放せずにいたという。 18 年秋の台風で屋根の瓦が落下し、改修するか取り壊すか検討した。 足立区から紹介を受けた空き家改修を手がける 1 級建築士の青木公隆さん (38) と改修費を共同出資して、利活用することになったという。

改修費用は以前、他の業者から提案された額の半額ほどの 1 千万円。 改修費を抑えたことで、男性に少額ながら家賃収入が生まれたという。 玄関や階段、天井などはそのままの姿で、飲食店のオーナーらからは「雰囲気がある」と人気だ。 青木さんは「古い建物だからこそ魅力を感じる人も多い。 空き家を解体する以外の活用策があることを知ってほしい。」と話している。 (asahi = 9-28-20)

「谷底のダンジョン」ただいま改造中 変わり続ける渋谷

国内有数のターミナル駅で、複雑な構造から「迷宮」とも評される東京・渋谷。 その駅周辺で、100 年に 1 度といわれる大規模な再開発が続いている。 10 月には駅の顔として長年親しまれた建物の解体が始まる。 流行の発信地シブヤはどう変わっていくのか。 東急が中心となった 9 つの再開発プロジェクトが並行して進む渋谷。

2012 年以降、渋谷ヒカリエ、渋谷キャスト、渋谷ストリームといった大規模なビルが次々に建設され、昨年には新たに渋谷スクランブルスクエアと渋谷フクラスが加わった。 渋谷駅は地形的に谷底に位置する。 鉄道の線路や国道 246 号などで地域は分断され、駅構内も鉄道各社の都合で増改築を重ねたため、地上から地下深くまで構造がどんどん複雑になっていった。 移動のしづらさは長年の懸案だった。

めざすのは「回遊性の高い街」

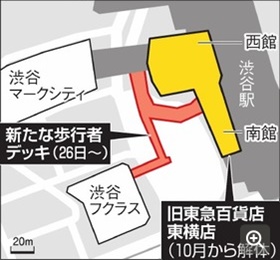

27 年度まで続く再開発は、これまでの建物を大型のビルに建て替えるだけでなく、こうした懸案を解決する目的もある。 分断された地域をスムーズに移動するにはどうすればよいか。 その答えの一端は、26 日から使えるようになる新たな歩行者デッキにある。 渋谷フクラスの 2 階から長さ約 68 メートルのデッキが L 字形に延び、駅に直結する「西口連絡通路」とつながる。 地上に下りてまた上る必要はない。

再開発では東口側のヒカリエ、駅の真上のスクランブルスクエア、西口側のフクラスをそれぞれ歩行者デッキで接続する計画がある。 今回の歩行者デッキの整備もこの一環だ。 各施設には「アーバン・コア」と呼ぶエスカレーターやエレベーターを使った経路も設け、縦横に移動できるようにする。 めざすのは「回遊性の高い街」だと東急の広報担当者は話す。 歩行者デッキは当初、7 月から使えるようになるはずだったが、新型コロナウイルスの影響で工事が止まり完成がずれ込んだ。

通勤ラッシュの光景も変わりそうだ。 京王井の頭線と JR 線の乗り換えでは、商業施設「渋谷マークシティ」にある井の頭線ホームから、旧東急百貨店東横店の店内を通り抜けて JR 改札に向かう人の波があった。 26 日から旧東横店内は通れなくなり、JR の玉川改札も廃止される。 乗り換えの際には新たな西口連絡通路を使って行き来することになる。

旧東横店は目の前にある「忠犬ハチ公像」とともに、渋谷駅の顔として親しまれてきた。 3 月までに営業を終え、通路としての役目も終える。 西館と南館は 10 月からおよそ 4 年かけて解体され、跡地には高さ 76 - 61 メートルの渋谷スクランブルスクエアの中央棟と西棟が 27 年度に完成する予定だ。 昨年 11 月に駅の真上にできた高さ約 230 メートルの東棟とつながる。

はじまりは木造駅舎

渋谷駅は 1885 年、日本鉄道品川線(現在の JR 山手線)の開業に伴って誕生した。 当初は、小さな木造の駅舎だったという。 旧国鉄渋谷駅が発行した「渋谷駅一〇〇年史」によると、当時の渋谷は、明治維新をきっかけに武家屋敷が空き家になるなどしてさびれ、「江戸時代よりむかしの未開時代の状態になっていた。」 駅が開業したのは、当時の東京府が荒れ地を桑や茶の畑に転換しようとした時期だった。

1907 年に玉川電気鉄道玉川線(現在の東急田園都市線の一部)、11 年には東京市電が開通した。 その後も現在の東急東横線や京王井の頭線に当たる路線が乗り入れ、渋谷駅はターミナル化。 周辺の都市化も進んだ。 34 年には駅の東側に東横百貨店(東急百貨店東横店東館)が開業。この年には忠犬ハチ公像も設置された。 太平洋戦争の空襲では、渋谷も大きな被害を受けた。 だが、戦後も東急会館(東急百貨店東横店西館)が建設されるなど周辺の開発は続いた。 東京五輪が開かれた 64 年には渋谷公会堂や国立代々木競技場が渋谷区内にできた。 首都高速道路も建設され、翌年には NHK 放送センターが渋谷に移転した。

住民「型にはまらず」

地元で生まれ育った人は、人を引きつける街の変遷を見守り続けてきた。 渋谷道玄坂商店街振興組合の理事長、大西賢治さん (72) は幼い頃の光景をよく覚えている。 「今と違って 2 階から 3 階建ての建物が多かった。 ハチ公の位置も少し違ったし、近くに小さな池もあった。」 旧東急百貨店東横店は思い出の場所の一つだ。 「遊具のある屋上に行ったり、おいしい物を食べたりするのが楽しみだった。 娯楽のない時代。 極論を言えば、デパートに行くのは今で言うとディズニーランドに行くようなものだった。」 当時は珍しかった駅近くの東急文化会館のプラネタリウムも印象深かったという。

東横店の西館と南館の解体に「なくなるのがさみしいのは当たり前だが、古さも不便さもあった。 ノスタルジーにつかるより、渋谷に来てもらったお客さんに今まで以上に喜んでもらうのが大事だ。」と大西さん。 「型にはまらず、いくらでも変えていく。 お客さんが街を変えていく。」

「ダンジョン」も魅力の一つ

そんな渋谷は 1970 年代から、多くの若者が集まる流行の発信地へと変貌を遂げていった。 73 年にオープンした渋谷パルコ、79 年開業のファッションコミュニティ 109 (現在のSHIBUYA 109)がそうしたカルチャーの牽引役だ。 なぜ、渋谷で若者文化が形成されるようになったのか。 「渋谷学」の著書がある石井研士・国学院大教授(宗教社会学)は歴史的な背景を踏まえ、「安保闘争の舞台になった新宿と比べ、渋谷はあかぬけた、文化的で明るい街というイメージがあった。 学生運動に興味のなかった学生のはけ口になった面もあるのでは。」とみる。

石井さんは、若者を引きつけてきた渋谷の魅力として「すり鉢状の地形」を挙げる。 「駅は谷底。谷底は箱の中のように、どこかほっとするんじゃないでしょうか。」 駅周辺の構造の複雑さも魅力の一つだという。 「一言で言えばダンジョン(迷路)です。 谷底で、開発に空間的な制約があったのでしょう。 特に地下はぐちゃぐちゃで、初めて行く人は戸惑うばかり。歩くと思わぬところに出たり発見があったり。 そこが面白い。」

「ガングロ」、「コギャル」、「アムラー」 …。 90 年代を彩った若者文化の多くが渋谷から巣立った。 「大企業からではなく、草の根から文化を生む力がある」と石井さん。 「再開発で非常に面白い場所になるのでは。 IT 企業もたくさんある。 新しさと、東洋っぽい猥雑さが混じった、不思議な空間になるかもしれない。」と期待する。 (一條優太)

駅そのものも大改造中

再開発と並行して、渋谷駅そのものも大規模な改造のまっただ中にある。 2008 年には東京メトロ副都心線が開業し、13 年からは東急東横線と相互に直通運転する。 副都心線に乗り入れる東武東上線、西武池袋線と合わせて、横浜と埼玉方面とをつなぐ結節点になった。 JR 線の隣にあった東横線ホームは地下に移り、旧駅は解体された。 今年 1 月には東急東横店の 3 階部分にあった東京メトロ銀座線のホームが約 130 メートル東に移設され、狭かったホームの幅も広がった。

6 月には JR 埼京線と湘南新宿ラインのホームが約 350 メートル北に移り、山手線ホームの隣に。 移設前は「南渋谷駅」などと揶揄されてきたが、他路線への乗り換えが格段に便利になった。 27 年度までには山手線ホームも拡幅。 改札を通らずに駅の東西を行き来できる自由通路が2カ所に整備される。 (一條優太、asahi = 9-25-20)

| 1885年 | 日本鉄道品川線(現在のJR山手線)が開通し、渋谷駅が誕生 |

| 1907年 | 玉川電気鉄道玉川線(現在の東急田園都市線の一部)が開通 |

| 11年 | 東京市電が開通 |

| 27年 | 東京横浜電鉄(現在の東急東横線)が開通 |

| 33年 | 帝都電鉄(現在の京王井の頭線)が開通 |

| 34年 | 東横百貨店(後の東急百貨店東横店東館)開業 |

| 38年 | 東京高速鉄道(現在の東京メトロ銀座線)が開通 |

| 54年 | 東急会館(後の東急百貨店東横店西館)開業 |

| 57年 | 渋谷地下街が完成 |

| 67年 | 東急百貨店本店が開業 |

| 73年 | 渋谷パルコが開業 |

| 77年 | 東急新玉川線(現・田園都市線)が開通 |

| 78年 | 営団地下鉄(現・東京メトロ)半蔵門線(渋谷 - 青山一丁目)が開通 |

| 79年 | ファッションコミュニティ 109 (現在の SHIBUYA 109)が開業 |

| 81年 | タワーレコード渋谷店開業 |

| 96年 | 埼京線が渋谷経由で恵比寿まで延伸 |

| 2002年 | スクランブル交差点周辺の歩行者天国を廃止 |

| 08年 | 東京メトロ副都心線が開通 |

| 12年 | 渋谷ヒカリエ開業 |

| 13年 | 東急東横線と副都心線が相互直通運転を始める |

| 19年 | 渋谷スクランブルスクエア、渋谷フクラス開業 |

| 20年 | 銀座線のホームが移設される 東急百貨店東横店の西館・南館が閉店 埼京線のホーム移設 |

新宿駅西口に超高層ビル 小田急電鉄・東京メトロ

小田急電鉄と東京メトロは 9 日、東京・新宿駅西口の小田急百貨店などを地上 260 メートルの超高層ビルに建て替える再開発計画を発表した。 29 年度の完成を目指す。 (jiji = 9-9-20)

新宿に「バスあいのり 3 丁目テラス」 産地直送食材生かし生産者と消費者結ぶ

日本各地から産地直送で届く食材を生かしたメニューや地域の魅力を楽しむことができる屋外施設「バスあいのり 3 丁目テラス(新宿区新宿3)」が 9 月 4 日、新宿にオープンする。 アップクオリティ(新宿区)と三菱地所(千代田区)の協業で展開する。 両社は 2018 (平成 30)年 7 月から、旅客用高速バスの空きトランクを活用した新しい地方特産品運搬の仕組みである「産地直送バスあいのり便」に取り組んできた。 これまで貨客混載によって、県外へ出荷できていなかった希少品や伝統野菜、朝取れの野菜、水産物などを東京に定期搬送し、現在全国 49 地域、55 路線と提携する。

主に高速バスによって運ばれた食材をバスタ新宿などで受け取り、そのまま同施設へ運び、地域の食文化を発信しながら、地域と地域の食材を組み合わせたメニューなどを提供する。 2 つ以上の地域の食材を使った「季節のマリアージュメニュー」には「オリーブ車海老(えび)と遠野パドロンのグリーンカレー(1,200 円)」や「しましし(広島)とシャインマスカット(山梨)のタコス(580 円)」などを用意する。 ほかに岩手県産牛サイコロステーキ、四万十鶏のもも肉、世羅和豚のカルビ、広島ハーブ鶏のつくね串を盛り合わせた「厳選あいのり肉盛り」(1,480 - 3,800 円)なども(メニューは時期や販売状況による)。

月替わりのマルシェイベント「日本中の食をめぐる、すてきなバスあいのり 100 のものがたり」企画の第 1 弾として、山形県鮭川村のバラや三重県の伊勢茶ティーバッグを来店者に進呈するほか、長野県「信州黄金の鹿カレー」を期間限定で提供する。 担当者は「新型コロナウイルス感染拡大を受け、高級食材や花も流通しづらい状況にある。 影響を受けた産地や生産者を応援し、生産者と消費者をつないでいけたら。」と話す。

「オンライン直売所イベントなども予定している。 日本中から人やモノが集まる新宿で、地方と都市を結んだ、新たな食のにぎわいの拠点になれば。」と期待を込める。 営業時間は、ウィークデイ 11 時 - 22 時/土曜・日曜・祝日は 12 - 22 時。 (新宿経済新聞 = 9-2-20)