�d�ԓ�������Ђʼn��� �c �J���Ȃ������ҋ@�{�݁A�A��Ȃ��l�̑�ۑ�

�n�k�̔�������A��s���̎�v�w�͉^�]�������킹���d�Ԃ̉^�]�ĊJ��^�N�V�[��҂l�����ł��ӂ�A�A���ґ�ɉۑ���c�����B�@�����s�`��̉�ЂɋΖ�����j�� (38) �� 7 ����A�ߐ�̎Г��Œn�k�ɂ������B�@�d�����グ�čŊ��� JR �i��w�ɒ����ƁA�l�����ӂꂩ�����Ă����B�@����͍�ʌ�����s�����d�Ԃ͓������A�^�N�V�[����ɂ͒��ւ̗�B�@�u���̓����d�������钆�ŁA�^�s�ĊJ��҂�������̂͌����I�ł͂Ȃ��v�ƁA�A���������߂ĕi���̗F�l��ɓk���Ō������A��Ӕ��߂Ă�������Ƃ����B

�䓌��̉�ЂɋΖ�����j�� (52) ���A���������߂���l���B�@JR �ю����w����A�a�J�w���o�R���Đ_�ސ쌧���̎���ւƋA��̂����i�̃��[�g�B�@�����AJR �͓������A�ʃ��[�g�̒n���S�������̂߂ǂ������Ȃ������B�@�^�N�V�[���͈����ȃz�e����T�������͂Ȃ��A������߂ĉ�Ђɖ߂��ĉ��������Ƃ����B�@�����w���A��ł��Ȃ��l���A�^�N�V�[����ɗ���Ȃ����B�@JR �����{�Ⓦ�C�͐V�����̎ԗ��v 4 �{���ꎞ�؍ݎ{�݂Ƃ��ĊJ���B�@�n���O�܂łɌv�� 350 �l�����p�����Ƃ����B

�؍ݎ{�݁A�唼�͊J����

2011 �N�̓����{��k�Ђł́A�����A�_�ސ�Ȃǎ�s���ŁA���̓��̂����ɋA��ł��Ȃ������A���҂��� 515 ���l�o���Ƃ����B�@���͐k�Ђ����P�ɁA����\�z������s�����n�k���C�g���t�n�k�Ȃǂ�z�肵���A���ґ�̃K�C�h���C������i�߂��B�@�ގЁE�A��Ԃ̕��U�ƂƂ��ɗ͂���ꂽ�̂��w�߂��ł̈ꎞ�؍ݎ{�݂̊m�ۂ��B�@�����{�݂̂ق��A���Ԋ�ƂȂǂƋ�������сA�ЊQ���ɏꏊ����Ă��炤�B

�����s�a�J��́A��K�̓r�������݂���ꍇ�A�A���҂̑؍ݎ{�݂邱�Ƃ��`�����B�@�����E�ۂ̓��ɖ{�Ђ��\����O�H�n���͐��c��Ƌ�������сA�ۗL�r�����؍ݎ{�݂Ƃ��ĔF�肳��Ă���B�@�����s�� 7 �����_�� 1,137 �J���A���l�s�ł����� 232 �J�����m�ۂ���Ă���Ƃ����B�@�����A���t�{�ɂ��ƍ���́A�����̂��J�݂����؍ݎ{�݂́A�����A�_�ސ�A��t�� 1 �s 2 ���� 6 �{�݂ɂƂǂ܂����Ƃ����B

�����s������� 8 �������A���w�Z�̑̈�ق��ꎞ���Ƃ��ĊJ���B�@JR ����̖k��Z�w�ŋA��ł��Ȃ��Ȃ��� 47 �l�����p�����Ƃ����B�@��̒S���҂ɂ��ƁA�u�w���ӂœr���ɕ�ꂽ��A���荞�肵�Ă���l�ɐ��������ĕ����Ĉړ����Ă�������v�Ƃ����B

��t�����R�s�� 8 �������A�여�R�w�߂��̎s�̎{�݂��J�������B�@�n�k��AJR ��������Ƃ��G�N�X�v���X���������铯�w�ɑ吨�̐l���ؗ��������߂��B�@�A��ł����ɂ����l�������z�z���ꂽ�ѕz���g���ĉ����B�@���� 36 �l�����p�����Ƃ����B�@�s�ɂ��ƁA�����{��k�Ђ̎��ɂ��s���̕ʂ̎{�݂��A���җp�ɊJ�������Ƃ����A�s�̒S���҂́u�ȑO�̌o������X���[�Y�ɑΉ��ł����v�Ƙb���B

����A�s�̎{�� 2 �J�����J�݂������l�s�͍���A���Ԃւ̋��͗v���͌��������B�@�S���҂́u���ԂƂ̋���ł́A�J�݊�́w������ʋ@�ւ��~�܂��Đl�����ؗ������ꍇ�x�Ƃ������肵�Ă���B�@����͏����S���������o���Ă�������v�Ƃ���B�@����Ɉӗ~�I�ȎO�H�n�����{�݂̊J���������������A�r�����ӂł͍��G���m�F�ł����A���������Ƃ����B

�����{��k�Ђł́A�s�S�̐k�x�� 5 ��B����͑������k�x 4 �ɂƂǂ܂����B�@�a�J��̒S���҂́u�k�x 5 �オ��̐��x�v�̊�ƂȂ��Ă����B�@�����A����̋K�͂ł����ꂾ���̋A���҂��o�����Ƃ͉ۑ肾�Ƒ����Ă���A�v�@����A�A���҂̑c��Ŗ��Ԋ�ƂƑ؍ݎ{�݂̊J�݊�̊ɘa�Ȃǂ��c�_�������Ƃ����B (�R�{�F���Aasahi = 10-8-21)

3 �A�x�ŏI���A��s���̍������� 44 �L���̏a�@�]�m���̐l�o�͔{��

�V���o�[�E�B�[�N�� 3 �A�x�ŏI���ƂȂ��� 20 ���A��s���̍������H�ł́A�s�y�n�Ȃǂ��� U �^�[������Ԃ���������Ȃ����B�@���{���H��ʏ��Z���^�[�ɂ��ƁA�������͓s�S�Ɍ����������𒆐S�ɍ��G�B�@���������ł͌ߌ� 8 �����_�ŁA�����X�}�[�g�C���^�[�`�F���W�i�_�ސ쌧�����s�j��擪�ɖ� 44 �L���̏a���������B�@�������ł͏����g���l���i�����s�����q�s�A���͌��s�j�t�߂���� 31 �L���̏a���N�����B

�����Ȃ� 19 �s���{���ɋً}���Ԑ錾���o��Ȃ��A�l�o���e�n�ő������BNTT �h�R���̌g�ѓd�b�̈ʒu��琄�v�����f�[�^�ɂ��ƁA3 �A�x�̒����ƂȂ� 19 �����߂���A�s�S�̔ɉ؊X�̏a�J�A�V�h�A����̐l�o�̕��ς͑O�T�Ɣ�ׂ� 12% ���������B�@�s�y�n�ł͐_�ސ쌧�̍]�̓��� 105% ���Ɣ{�����A�������{�w�O�ł� 12% ���B���쌧�y��̋��y���ł� 24% �����A�l�o���x�O�Ɍ��������l�q�������������B (asahi = 9-20-21)

�^���}�����݁A�ŋ����x����@�����s���̍ĊJ�����Ƃňˑ��� 68% ��

�ĊJ�����Ƃɂ���Č��Ă��铌���s���̃^���[�}���V������ŋ����x���Ă���B�@�s�� 46 �n��̍ĊJ�����Ƃ̎����v��͂����Ƃ���A����ȌX���������яオ�����B�@22 �n��ő����Ɣ�� 20% �ȏ��ŋ��ł܂��Ȃ��A�ő�̏���w����w�O���n��i����j�ł� 68% �ɂȂ�B�@�s�� 6 �����_�Ŏ��ƒ��� 46 �n��̍ĊJ�����Ƃ̎����v��ɂ��ď����J���x���g���ē��肵���͂����B�@46 �n��̂قƂ�ǂ́A�n���҂��ĊJ�����Ƒg�������A�����w�̃^���}�������ĂĐV���ɐ��ݏo����鏰�i�ۗ����j���J���Ǝ҂ɔ����āA���ݍH��������Ɖ��̏��p�A�Z���⏞�A�����v�Ȃǂ̎��Ɣ���܂��Ȃ��d�g�݂��Ƃ��Ă���B

46 �n�撆 44 �n��Ɍ�t��

�������A�ۗ����̔��p�Ŏ��Ɣ���܂��Ȃ���ĊJ�����Ƃ� 2 �n��ŁA���� 44 �n��ɂ͎��Ɣ��⏕�����t���Ȃǂ���������Ă���B�@46 �n��ς���Ǝ��Ɣ�S�̂� 12% ��ŋ��Ɉˑ����Ă���B�@�u�ŋ��ˑ����v�������n��́A�@ ����w��� 68%�A�A JR ����w�k���i�]�ː��j 58%�A�B �\���w�����i�k��j 47%�A�C ��R���N���X�|�C���g���Ӂi����j 44% �ƂȂ��Ă���B

���������ŋ��̂����傫�Ȋ������߂�̂��A���y��ʏȂ� 2010 �N�x�ɐ݂����Љ�{����������t�����B�@�Z��⓹�H�Ȃǂɍו������Ă����⏕�����ꊇ���Ď����̂Ɍ�t����B�@�����Ȃ́u�ʂɕ⏕����̂ł͂Ȃ��p�b�P�[�W�����ēn���B�@�����̂ɂƂ��Ă͎��R�x�������n�ӍH�v�ł�����̂ɂ����B�v�Ƃ����B�@�����̑��͌v��⎖�Ɣ�荞�u�Љ�{���������v��v������ē��Ȃɒ�o���A��������ɂ�����t��������Ă���B

��������Ӌ�ł߂��u�ŋ��ˑ��v

�s�S�ɔ�ׂĊJ���̒x�ꂽ��������Ӌ悪�A�w�O�̐�����ؑ����W�n�̉����A���H�g���ȂǂƂƂ��ɍĊJ����i�߂�P�[�X���������߁A��t���̗v���͓s�S���������Ӌ�̕��������Ƃ݂���B�@����������A��t���Ȃ��ł͍ĊJ�����Ƃ�i�߂��Ȃ��u�ŋ��ˑ��v�̏�Ԃ�����������B�@�L���㔼�ł́A�ĊJ�����Ƃ��x���Ă��鍑�⎩���̂̌�t�����x�̎d�g�݁A���̎g�����A���Ƃ̌������ڂ����`���܂��B

����t���ɂ���āA�ĊJ�����Ƃ̒����v�A�y�n�����A�����{�ݐ����A�h�Ћ@�\�����ɂ�����o��͍��Ǝ����̂� 3 ���� 2 ���o���B�@�\���w�����̏ꍇ�A���S���a�s���Y�Ɠ��}�s���Y���Q������g�����A131 ���~�̌�t���� 146 ���[�g���̃^���}���i578 �ˁj�����Ă�B�@�g�r�́A�����v 6 ���~�A�y�n�����i�唼���⏞��j 29 ���~�A�����{�ݐ����� 95 ���~�ƂȂ��Ă���B�@�u�L���ȂNJF���g���Ƃ����⏕���Ă���v�Ɩk��̒S���҂͌����B

��R���N���X�|�C���g�ł���t�� 69 ���~�̂��� 46 ���~�������{�ݐ�����ɐU���������B�@JR ����w�k�������l�ŁA�]�ː��̒S���҂́u���p�L���⒓�ԏ�A���֏�A�G���x�[�^�[�Ȃǂɏ[�Ă�v�Ƃ����B�@�ĊJ���Ń^���}�������Ă�ہA�����Z��̓P����Z���⏞�A�v�A����Ɍ����̋��p�����ɂ���t�������������̂ŁA���Ǝ҂̕��S�͂��̂Ԃ�y���Ȃ�B�@�ĊJ���g�������H�Ȃnj����{�݂�ۂɁA����s�A�悪�H����S��������{�݊Ǘ��ҕ��S���i���Nj��j�Ƃ������x������B

����w����̏ꍇ�́A��z�X���Ɠ��w�����ԕ��� 8 �����Ȃǂ� 192 ���~����������B�@�u���H��͍̂ĊJ���g���ł����A���H�͌����{�݂Ȃ̂ŋ悪��p���o���܂��v�Ƌ�̒S���ҁB�@�Z�F�s���Y�������ĊJ���g���́A����ő����邱�̓��H�����̉w�O�̈ꓙ�n�� 81 ���~�̌�t���ă^���}���i�� 440 �ˁj�Ȃǂ����݂���B�@�O��s���Y���W�f���V�����Ɠ��S���a������鏬��w�k�����A�� 18 ���[�g���̋��X�H�̊g���ȂǂɌ��Nj� 226 ���~���������邤���A����� 142 ���~�ă^���}���i730 �ˁj�����Ă�B

�u��t���O��Ɏ��x���v��v

�����ɉ����āA�^���}���̒��Łu����ɂ����v�Ƃ������w�ۗ̕����������̂����ɂȂnj����{�݂Ƃ��Ĕ������v����i�ށB�@���̑����������ƁA�u�ŋ��ˑ��x�v�͂���ɒ��ˏオ��B�@���Ήw�k���i������j�́A�悪���ɂɎg���ۗ����擾������܂߂�ƁA�ŋ��ˑ��x�� 41% ���� 69% �ɂȂ�B�@�܂����ƑO�����A�ΐ_������w������n��ł����n�悪��w�t���A���x���ɂƂ��� 30 ���~�Ŕ������v�悪�i�ށB�@�ĊJ���ƕ⏕���̊W�ɏڂ�����ʑ�̊〈�Ǒ��Y���_�����i�s�s�H�w�j�́u��t���ɂ���ĕs���Y�f�B�x���b�p�[�̃R�X�g���y������Ă���̂ł͂Ȃ����B�@���炩���ߌ�t����O��ɍĊJ���̎��x���v�悳��Ă���B�v�Ƙb���Ă���B (�厭�����Aasahi = 9-12-21)

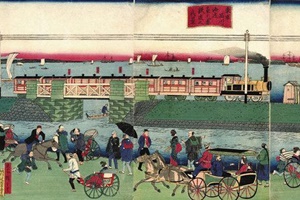

�S����\�u���֒z��v���j�Ղց@�ٗ�̃X�s�[�h�w��

1872 �i���� 5�j�N�ɓ��{���̓S�����V�� - ���l�ԂŊJ�ʂ����ہA�C��ɐ��H��~�����߂ɑ���ꂽ�u���֒z��i�����s�`��j�v�̈�\���j�ՂɎw�肳��錩�ʂ��ɂȂ����B�@�����R�c� 23 ���A�����S���J�Ǝ��̎j�Ղł���u���V����ԏ�Ձi����j�v�ɒlj��w�肵�A���̂��u���V����ԏ�Ջy�э��֒z��Ձv�ɂ���悤�����Ȋw���ɓ��\�����B�@��\�́AJR �����{���ĊJ����i�߂��тŌ��������B�@�����R�c��̕��ȉ�� 3 ���A���ȑ��Ɏ��₳���O�̒i�K�Ȃ���A�u�i�ꕔ�́j���̎j�ՂƂ��Ďw�肷��ɒl����v�Ƃ��Č��n�ۑ������߂�ٗ�̈ӌ��\�����s�����B�@JR ���� 4 ���A�ꕔ�����n�ۑ����A�ق��͈ڒz��L�^�ɂƂǂ߂ēP�����錋�_���o�����B

�������ɂ��ƁA�����������̏ꍇ�A�ۑ��̕��j�����܂��Ă���j�Ղ̎w��܂Ő��N������P�[�X���������A����ً͋}�Ɏ��g�ޕK�v������Ƃ��� 4 �J���ł̃X�s�[�h���\�ƂȂ����B�@���֒z��͊C�̐ɐ���y�����ĐΊ_�Ōł߂���B�@���݂� JR �c���w�t�߂���i��w�t�߂܂Ŗ� 2.7 �L���ɂ킽���Ēz���ꂽ�B�@2019 �N�ɕi��w���ǍH���̍ۂɐΊ_�̈ꕔ�����������̂����������ɁA�v�� 800 ���[�g���̈�\���m�F���ꂽ�B�@�j�ՂɎw�肳���̂͌��n�ۑ�����镔���ŁA�����̋��t��̏M����������蔲���ĉ��ɏo����悤�ɐ݂���ꂽ���������Ȃǂ��܂ތv�� 120 ���[�g���B

�����̈�\���ǍD�Ɏc��A��ʂ̋ߑ㉻��y�؋Z�p�̗��j��m���ŏd�v�Ƃ����B�@�z��͉p���l�Z�t�̎w���̉��A���{�̓`���I�ȋZ�@���g��ꂽ�B�@�p���Ɠ��{�̗����̋Z�p�ɂ���đ����Ă���_�ł��A�������{�̕����J�����ے����Ă���ƕ]�����ꂽ�B�@JR �������֒z��̒�����ۑ��ɂ��ċc�_���邽�߂ɐ݂����L���҈ψ���̈ψ����߂�J��͗Y�E����c�勳���i���{�l�Êw�j�ɂ��ƁA�����C��𑖂点���S���͐��E�ł��������B�@�J�싳���́u���ɑ����j�Վw�肪���܂邱�ƂŁA�����⊈�p�̕��j�𗧂Ă邫�������ɂȂ�B�@���֒z��̎w����@�ɁA�����ȍ~�̋ߑ�̈�ՂɊS�����܂�A�d�v�������������悤�ɂȂ邱�Ƃ����҂���B�v�Ƙb�����B (�_�{���q�Aasahi = 8-23-21)

4 �A�x�A18 ���l����s���E�o�@�ӊO�Ȏ{�݂Ől�o��

�����ܗւ��J������ 22 - 25 ���� 4 �A�x�B�@�����s�̏��r�S���q�s�m���́u�s�v�s�}�̊O�o�A�s�������z����ړ��͍T���āv�ƌĂт����Ă������̂́A�s�O�Ɂu�E�o�v���铮�����ڗ������B�@NTT �h�R���̌g�ѓd�b�̈ʒu��琄�肵���f�[�^�����ƂɁA�����s���ɏZ�ސl�������A�x�̏����� 22 ���A�ǂ��ֈړ��������ׂ��B�@�������ߎ��_�̃f�[�^��O�� 21 ���̓������Ɣ�ׂ����ʁA��s���� 1 �s 3 ���i�����A�_�ސ�A��t�A��ʁj�ȊO�̓��{���ɖ� 18 ���l���ړ����Ă����B�@��T�y�j���� 17 ���Ɣ�r���Ă��A�� 12 ���l�ȏオ��s���O�ɏo�Ă����B

21 ���Ɣ�r���ē��ɑ��������̂��É����ŁA�� 2 �� 3,200 �l�����A1.98 �{�B�@���s�{���� 6,200 �l���� 1.96 �{�B�@�k�C������ 6 ��l���� 1.36 �{�������B�@���̓��͉H�c���̍q��ւ����G���A���{�q�� 80% �قǁA�S����͌ߑO�������ł��� 95% �̗\���������A����͑䕗 6 ���̉e���ő啝�Ɍ��q���A�ċx�݂ɐl�C�̊ό��n�����قړ�������̐l�̓����͌����Ȃ������B

�l�o�̑������A���������̂� �c

�s���Ől�o�̑��������ł����������̂́A�ܗւƂ͖��W�Ǝv���邠��{�݂̎��ӂ��B�@4 �A�x������ 22 - 25 ���ƑO�T�̓y���Ƃ��r���A1 ��l�ȏ㑝�����n�_�Ɍ���ƁA�ł����������͔̂���̌˓c��������ӂ̒n�_�� 2.61 �{�B�@�����q�s�̒鋞�傪����n�_�� 1.97 �{�A�H���s�̎����ԍH�ꂪ����n�_�� 1.50 �{�Ƒ������B�@�ܗւ̊J����������������Z����ӂ̑������� 1.20 �{�ɂƂǂ܂����B

����ŁA����ϐ킵���l�����������悤���B�@������������Ѓr�f�I���T�[�`�̐��v�ŁA�����p��S���Ŏ��������l�̐��� 7,061 �� 7 ��l�B�@���悻 2 �l�� 1 �l�����Ă����v�Z�ɂȂ�B�@�֓��Ɗ��̋��͂��� 1,100 ���т���e���r�����Ă���l�̓��ԃf�[�^���擾���A�u�Ȃ��猩�v��r������������������u�e�B�[�r�W�����E�C���T�C�c�i�����j�v���A�J��̃e���r���p�̌������́B�@�J��ōł������҂́u�����v���W�߂��̂́A�J�n�� 20 ����ɍs��ꂽ�o�D�Ń_���T�[�̐X�R���҂���̃_���X�������Ƃ����B�@�t�[�h�f���o���[�̗��p�������A��z�T�[�r�X�́u�o�O�فv�ł́A�ܗւ̋��Z���n�܂�����T 1 �T�Ԃ̒��������O�N�Ɣ�ׂ� 2 �{�ȏ�ɂȂ����Ƃ����B (�R��[��A����Y�A�������Aasahi = 7-27-21)

�ܗ֑�̎�s���l�グ�J�n�@�ق��̍����� 18 �L���a��

�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���̏a�ؑ�Ƃ��āA��s���̓s���̗����𒋊Ԃ����Ԃ� 1 ��~�l�グ����u���[�h�v���C�V���O�v�� 19 ���Ɏn�܂����B�@��s���ɂ͖ڗ������a�͂Ȃ��������A�ق��̍������H�͍��G�����B�@��s���̒l�グ�ɉ����A�ܗ֑�̌�ʋK�����e�������Ƃ݂��ASNS �Ȃǂł͌˘f���̐����オ�����B�@��s���̃��[�h�v���C�V���O�� 19 �� - 8 �� 9 ���A8 �� 24 �� - 9 �� 5 ���̂�������ߑO 6 �� - �ߌ� 10 ���ŁA���ʎԂ��֎Ԃ� 1 ��~����悹�����B�@�t�ɌߑO 0 - �� 4 ���Ɏ�s���ɓ������ꍇ�� 50% ���������B

���{���H��ʏ��Z���^�[�ɂ��ƁA�ߌ� 1 �����܂łɁA��s���ł͖ڗ������a�͂Ȃ��������A���̂ق��̍����ł͑�K�͂ȏa�������B�@�����O���̓����ł́A�˓c���C���^�[�`�F���W�i��ʌ��˓c�s�j��擪�ɖ� 18 �L���̏a�ɁB�@��s������������Ԃ̗����ɉ����A�ܗ֑�Ŏ��{���ꂽ�ǂ��z���Ԑ��̋K�����e�������Ƃ݂���B�@��֓��Ⓦ�������Ȃǂł� 10 �L���߂��a���N�����B�@SNS �Ȃǂł́u�����܂߁A�i�a�Łj�ǂ��ɂ��������Ȃ��v�A�u��~���������Ȃ��̂��v�Ȃǐ����オ�����B

���[�h�v���C�V���O�́A��ʗ� 3 ���팸��ڕW�ɁA���g�D�ψ���̗v���������g�݂��B�@4 ��ڂً̋}���Ԑ錾�△�ϋq�J�ÂŁA�ʍs�ʂ͓����̑z���茸��\��������B�@�����A�ԉH��ÁE���𑊂� 17 ���̉�ŁA���j�ύX�̗L���Ȃǂ����A�u���������ϋq�̗A���͌�����ʋ@�ւ̗��p�������B�@���ϋq�J�Â̌���ł��A��s���̌�ʗʂ��������邱�Ƃ͌�����ł��Ȃ��B�v�Əq�ׂ��B�@�����Ȃ́A�������������ϓ����ɂ��āA�����I�ȏa�؊ɘa��Ƃ��Ė{�i�������������Ă���B�@�����Ȃ̌�����ł́A�ꕔ�̈ψ�����u�I���p���̃��[�h�v���C�V���O�͋@���I�����̂��������ɂȂ�v�Ƃ̈ӌ����オ���Ă����B (�R�{�F���Aasahi = 7-19-21)

�r�����猩���낷����ȁu�O�єL�v�@�V�h�w�O�Ɍ����

�����E�V�h�w�O�̃r���̏�ɋ���ȁu�O�єL�v������A�b��ƂȂ��Ă���B�@�L�͑�^�̊X���r�W�����ɗ��̓I�ɉf���o���ꂽ�f���B�r���㕔�ɐݒu���ꂽ��120�������[�g���̉�ʂ͘p�Ȃ��Ă���A���ʂ̉�ʂ������̓I��3D�f�������f�ł���Ƃ����B�r�����ォ��X�������Ă���悤�Ɍ����A�v�킸�����~�߂Č�����l������B

���A�r�W�����̕��f�J�n�ƂƂ��ɎO�єL�͖ڂ��o�܂��B�����́A�ʏ헬���PR�f���Ȃǂ̍��Ԃɉw�O�̓����L��̐l�����ɘb��������悤�Ȃ������������A��ɂȂ�Ƃ����т����āA�����Ă��܂��B�@���݂͎��O���f���ŁA12������{�i�I�ȉ^�p���n�܂�Ƃ����B (���c�B��Aasahi = 7-11-21)

�����ɂ���ɋ���ȃ{�E���@�����̊X�Ɍ��h�p�r���I��

�������Z��̑O�ɂ͏����Ȓ����A�R�ʂ�ɂ͒i�{�[���̂��邪�o�� - -�B�@���z�ƂƔ��p�Ƃɂ��A���݂̌�����I�u�W�F���X�p�A�����Ȃǂɐݒu������u�p�r���I���E�g�E�L���E 2021�v�� 7 �� 1 ���A�R���ӂȂǓ����s���� 10 �J���Ŏn�܂�B�@29 ���ɂ͊W�Ҍ����̓��������A���̑S�̑������炩�ɂȂ����B�@�����s�Ȃǂ̎�ÂŁA�����ܗցE�p�������s�b�N���Ő���グ��v���O�����̈���B

����Ń��^���E�����p�فi�����s�a�J��j�ɂ���悪�I��A���z�� 6 �l�̂ق��A���p�Ƃ� 2 �l�� 1 �g���Q�����Ă���B�@���z�j�ƁE���z�Ƃ̓��X�ƐM����́A����ȍ������Z��̌������ɁA�����ď����Ȓ�����v�����B�@���āi�Ƃ��낤�j�̂悤�ȊO�ςŁA1 �K�����͎łɕ����A2 �K�������Ă����Ƃ����A�Ñ㌚�z�̂悤�Ȏ�ŁA2 �K�̒�������͋��Z�ꂪ�悭������B

��X�،����ȂǂɁA�_��͂����������̂��W�߂����̂�������̂́A���z�Ƃ̓��{�s���B�@�u���E�̑剮���v���C���[�W�������̂ŁA���̎p�͌����̗ɂ�������Ɖf����B�@���z�Ƃ̕��c�W�v������n�����ӎ��B�@���ۘA����O�̍L��ɁA����Ȗؐ��̃{�E����u�����B�@�����炯�̃{�E���A�Ƃ������A���G�Ȗ̕��ނ����r�E�X�̗ւ̂悤�ȕs�v�c�Ȋw�͗l��`���o���Ă���B�@�����āA�_�{�O���̂����傤���ؓ�����B�@���p�Ƃ̉�c������́A���X��������̐Ηۂ̏�ɁA�i�{�[���ƃu���[�V�[�g�̂����z�����B�����͂��ꂼ�� 10 ���[�g���� 4 ���[�g���B�@�n�k�␅�Q�Ȃǂ̓x�Ɏg����f�ނɂ�邨�邾�B

���z�Ƃ̓����O������͊K�i��̖ؐ��̍\�����ɐA����z���A���������z�Ƃ̖����a������͕l���{�����뉀�̎ł̏�ɐl�H�I�Ȑ��̗���݂������B�@���p�Ƃ̑��Ԝ\������́A�Ƌ�z���ꂽ���������ɗ���҂����ʂ̃V�[����\���Ă䂭���B�@�u�^���x + ���C�]�}�e�B�N�X�v�̓��^���E�����p�ٌ������Ń��f�B�A�A�[�g�I�ȓW����������B�@���z�Ƃ̐Ώ㏃�炳��͏Ă������g�����ؘR����̂悤�ȍ\�����𐧍쒆���B�@���J�� 9 �� 5 ���܂ŁB�@�ꕔ�A�ӏ܂ɗ\�K�v�Ȃ��̂�����B�@�ڂ����́u�p�r���I���E�g�E�L���E 2021�v�̃z�[���y�[�W�ŁB (�ҏW�ψ��E�吼��l�Aasahi = 9-30-21)

�䒃�m���w���A�l�Ă̏��ʼnt�̓\�莆�Ɂu�Z���X�����v

JR �䒃�m���w�i�����s���c��j�ɂ�����ʼnt�̓\�莆���ASNS �ȂǂŘb����Ă�ł���B�@�w���W��������ɂ��������u���ʼnw�v�B �ו��ɂ킽�肱��������\�莆�ɍ��߂��v�����w�������ɕ������B�@�\�莆������̂́A�����i�Ђ�����j���̉��D�̂��B���ʼnt���������������u����ɓ\���Ă���B�@JR �����{�̉w���W�̃f�U�C����͂����u���ʼnw�v�B�@�F�������{���������肾�B�@�H�����A���t�@�x�b�g�A�w����ԍ��ŊO���l�����ɕ\������u�w�i���o�����O�v�́A�uJC03�v�B�@�����������̌䒃�m���w���w���B

�u�Z���X�������v�ƏЉ���c�C�b�^�[�̓��e�ɂ́A�� 10 �����́u�����ˁv�������B�@���ʼnt���w�ɒu���ꂽ�͍̂��N 1 ���B�@�����g���h�����Ƌ߂��̏��X�X�����Ă��ꂽ�B�@�����A�ڗ����Ȃ������̂��A�g���Ă���闘�p�q�͂܂炾�����B�@�ǂ�������C�Â��Ă��炦�邩 - -�B�@�䒃�m���w�c�ƌW�̐�蒼������ (24) ����� 2 �N�ڂ̓��� 3 �l�͍l�����B

�u���邢�b������Ȃ��������B�@�N�X�b�Ə�����̂ɂ��悤�Ǝv�����B�v�@����ȋ�ŁA�w���W�̃p���f�B�[���v�������B�@����ɂ�����A��肳��̓��ɂ������̂̓R���i�Ɛ키��Ï]���҂������B�@�w�̎��ӂɂ͓�����Ȏ��ȑ�t���a�@����{��w�a�@�Ƃ�������w�a�@���͂��߁A��Ë@�ւ������B�@���p�q�ɂ���Ï]���҂͑����B�@���D�ő����Ɩ��ɂ��������ہA�m�荇���̈�t����u�R���i�ЂɂȂ��Ă����ρv�ƕ��������Ƃ��������B

�\�莆�́u���ʼnw�v�̑O�̉w�́u��v�A���̉w�́u�K���v�Ə������B�@�u��̏��ۂ��K���ɂ��Ăق����ƌĂт������v�Ɛ�肳��B�@��Ï]���҂̕��S�����炵�����Ƃ����v���������B�@�w����ۂŃf�B�e�[���ɂ������A������Ɗ؍���̕\�L�͉w���̎w�E�ʼn������B�@���p�q�̕]������X�B�@�\�莆�̎ʐ^���B�e���Ă�����t���K�u��s�̉��c���b�q���� (61) �́u���[���A�������Ă����B�@�d�Ԃ͕s���葽���̐l����邵�A�w�ŏ��ʼnt���g����̂͂��ꂵ���B�v

�����s���n��̐��{�N���� (75) �́u�\�莆������Ɩڗ��B�@�g���Ă݂悤�Ƃ����C�����ɂȂ�B�v�Ƙb�����B�@�u�����Ȃ��Ƃ����A�w�̗��p�q�̕��X�Ɉ��S���ēd�Ԃɏ���Ă��炤�ꏕ�ɂȂ�A��ÊW�҂̐l�����Ɋ��ӂ�`����ꂽ�炤�ꂵ���v�Ɛ�肳��B�@�u�����R���i�Ђ�����邱�Ƃ�����Ă��܂��B�v�@�䒃�m���w�ł͍�N 11 ������A�w�ɂɂ������[�v��̐F�� LED �Ɩ����ԂɂƂ����Ă���B�@��Ï]���҂ւ̊��ӂ��������̂��B�@�����́A�w���ӂ̈�Î{�݂������Ă���B (�g��p���Aasahi = 4-23-21)

���l�Ɂu�������̓s�s�^�v���[�v�E�F�[�@22 ���ɊJ��

���l�E�݂ȂƂ݂炢 21 �n��� 22 ���A�u�������̓s�s�^���[�v�E�F�[�v���������u���R�n�}�E�G�A�E�L���r���v���J�Ƃ���B�@�R���i�Ђŋq�����i���ẴX�^�[�g�ɂȂ邪�A�`���̐V���Ȋό��X�|�b�g�ɂȂ肻�����B�@17 ���ɓ�����J�Â���A�Q���҂炪������ 10 ���́u�U���v��̌��B�@�����Ɠ����o�����S���h������͉��l�`�⍂�w�r���Q�����n�����Ƃ��ł���B�@���l�����h�}�[�N�^���[�ɋ߂� JR ���ؒ��w�O�L��ƁA���l�ԃ����K�q�ɂ�����V�`�n��̉^�̓p�[�N�Ԃ̖� 630 ���[�g�������ԁB�@8 �l���̃S���h�� 36 ��z���A���v���Ԃ͕Г� 5 ���قǁB�@�ł��������ł͖� 40 ���[�g���̋���`�̕��i�����n����B

�Г��ōő� 1 ���� 2,400 �l�̗A���͂����邪�A�����Ǒ�̂��߁A���ʂ̓O���[�v���Ƃɏ��`�ɂ��A�q�����قǂɗ}����Ƃ����B�@��͉w�ɂ�S���h�������C�g�A�b�v���A�ɂ��킢�n�o�ɂ��Ȃ���B�@�߂��ŗV���n�u�悱�͂܃R�X�����[���h�v���^�c�����z���Ɓi���s�j�����݁A�^�c��S���B�@���l�s�͌�����o�����A�w�ɂ����Ă���L�n�̐�p����A�C��Ɏx����ݒu����ۂ̎葱���Ȃǂŋ��͂����B

���l�s�Ȃǂɂ��ƁA�s�s���̕��n�ɏ�݂���郍�[�v�E�F�[�͍������B�@�s�s�^���[�v�E�F�[���߂����ẮA�����s�]���悪 2014 �N�A�����ܗւɌ����Đ�������\�z��ł��o�������A��p�ʂȂǂ����̉����Ă��Ȃ��B�@�����s�ł������w�Ɣ����`�����Ԍv��������������A�s�c��̔��ŗ\�Z���g�߂��A19 �N�Ɍv���P�Ă���B�@����̃��[�g�͔�r�I�Z���A�唼���C�オ��߂邱�Ƃ��������㉟�������B�@�����A�i�ςւ̉e����S�z���鐺������A���l�s�Ǝ��Ǝ҂����c�B �S���h���͋�⍕�A�w�ɂȂǂ̓O���[�┒�n����Ƃ��A�X�ɗn�����ރf�U�C���ɗ����������B

�s�͊J�Ƃɍ��킹�A�^�̓p�[�N�̉w�ɂ���ׂ̏��Ǝ{�݂� 2 �K�����łȂ�����s�҃f�b�L�������B�@�ԃ����K�q�ɂ�V�`�ӓ��q�D�^�[�~�i���ւ̉�V�������߂�B�@�s�����́u���l�̐V���ȃV���{���Ƃ��āA�s�S�ՊC���S�̂ւ̔g�y���ʂ����҂��Ă���v�Ƙb���B�@�c�Ǝ��Ԃ͌ߑO 10 �� - �ߌ� 10 ���B�@�����͕Г��ő�l 1 ��~�A�q�ǂ��i3 �� - ���w 6 �N���j 500 �~�B (����ށX�q�A����G�V�Aasahi = 4-17-21)

����w�́u�������d�ԁv�@JR �� 400 ���~�v�������c���f

JR ����w�ɒ������d�Ԃ̉F�s�{�E��������Ԃ�������ŁAJR �����{�����H����S�z�̖� 400 ���~�̋��o����ʌ�����s�ɋ��߂Ă������Ƃ��W�҂̘b�ł킩�����B�@�s���͓�F�������A���c�͒��f�B�@��N 11 ���̘b�������ɂ��A�s�� JR�A���Ԃł����������N�x�݂��A���S�̂�������c�_���邱�ƂɂȂ����B�@JR �������������ݔ�ɂ��Ă͔���\�ŁA�s�͎s�c��ł����ق�����Ă����B�@�W�҂ɂ��ƁA400 ���~�͈��N 11 ���̉��m�ؐM�v�s����� JR ���̓����̑�\����В�����j�����̉�k�Ŏ����ꂽ�B�@���̌㖾�炩�ɂȂ�������́A�������d�Ԓ�ԗp�̃z�[���V�݂� 115 ���~�A�w�ɂ̑S�ʌ��đւ��� 245 ���~�A�֘A�H����V�X�e�����C�� 40 ���~�B

�s���́A�w�ɂ����̂܂g���A�z�[���V�ݕ��� JR ���ւ̒�Č��ł����邱�Ƃ���S�z���S�������ł����B�@�������AJR ���͒������d�Ԓ�Ԃɂ��A���l���k���Ƃ̏�芷���������A���b�V�����͍��̉w�ɂł͖�肪����Ǝw�E�B�@����ɒ�Ԃɂ�钆�����d�Ԃ̎��ԃ��X�ƍ��G�Ŏ��S�֗��p�q������A�����ɂȂ�Ƃ��ĉw�ɕ����S�z���S�����߂Ă����B�@�s���́u400 ���~�͎s�̈�ʉ�v�\�Z�� 5 ���� 1�B�@JR �̎��Y�ɂ��Ȃ�A�����܂ł̎s�ł̓����͗������Ȃ��v�Ƃ����B�@���b�V�����͒ʉ߂�����Ă⒆�����d�Ԑ�p�̉��D���ݒu�ȂǁA���݂̉w�ɂ����p����Ă��Ă������A�����I�ɋ��c�͒��f�����B

JR �����s�ɕ��S�����߂�̂́A����ɂ��w�Ɍ��đւ��͒n�������̂����o����̂��ʗႾ���炾�B�@����w�̏ꍇ�A�w�Ɍ��đւ��͒�ԂɕK�v�Ƃ��āA�z�[���V�݂ƍ��킹�Đ���Č��ƍl���Ă���Ƃ݂���B�@����A1968 �N���z�̉w�ɂ͘V�������ڗ��B�@�w�r�����Ȃ��B�@�s���� 1 �����ϗ��p�q���� 16 �� 8 ��l�i2019 �N�x�j�̐���w�ɐV�����w�ɁE�w�r�������Ăāu�w�i�J�v�Ȃǂ̏��Ǝ{�݂��ł���AJR ���̎��v�ɂȂ���Ƃ��āA���ݔ�� JR ���̕��S�ƍl���Ă��Ď�l�܂��ԂɂȂ��Ă����B

����Ȓ��A��N 11 ���A�o�����w���ӂ̓y�n���p�A�w�����ւ̖��Ԏ����̊��p�Ȃǂ�T�邽�߁A���Ԃ��������� 20 �l�ɂ������ݒu���邱�Ƃň�v�B�@������ΉđO�ɏ�����J���B�@�s�s�s��ʑ́u����ł͂܂��w���ӂ̊X�Â���̑S�̍\�z��͍����āA���̐�Œ������d�Ԓ�ԁA���̔�p���S��b�����������v�Ƃ��Ă���B (�狱���Aasahi = 4-7-21)

�q����w�̒������d�Ԓ�Ԗ���r JR ����w�͋��l���k��������Ԃ����A���D���� 1 �J���̂��߃��b�V�����͐l�ł��ӂꂩ����B�@�s�͒��N�A�������d�Ԓ�Ԃ�v�]���A�z�[���V�ݗp�n���p�ӂ��Ă���B�@2018 �N 12 ���� JR ������O�����̉Ę_�c���O�i�����B�@�����A�����̒������d�ԂɁA����w�ł���ɐl����邱�Ƃ��ł���̂��Ƃ�������p�ʈȊO�̉ۑ�������B

�R���i�e���ʼn^�p�L�т��@���������A�o�H�ύX���͍� - �H�c�V���[�g 1 �N

�����s�S�����s����H�c��`�̐V���[�g�^�p���n�܂�A29 ���� 1 �N�B�@�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ōq����v�͗������݁A�����z��ɔ�^�p�͐L�єY��ł���B�@����A�����Ȃǂ̋��� 6,000 ���߂����A���̓��[�g�ύX���܂߂������y������������Ă���B�@�u�S�I�I�I�B�v�@3 �����{�̗[���AJR ��䒬�w�i�i���j���ӂł́A�q��@���������𗧂ĂȂ���Z��X�⏤�Ǝ{�݂̐^���ʉ߂��Ă������B�@300 ���[�g���قǏ����сA�ԗւ�嗃�̋@�̋L��������ł�������قǂ��B

���[�g�^���ɏZ�ޏ��� (68) �́u�Ⴍ��Ԃ̂ň�����������A���邳���B�@�e���r�̉����������Ȃ��B�v�Ƌꌾ��悷��B�@��ޒ������т��є��A���ߋ����̉�b�������������قǂ������B�@�V���[�g�͍��ەւ̎���̐������̂��߁A��N 3 ���ɉ^�p���n�܂����B�@�앗�������ߌ� 3 - 7 ���̊Ԃ̖� 3 ���ԁA�H�c��`�𗣒�������q��@���i����a�J��A���s�Ȃǂ̏���ፂ�x�Ŕ�ԁB�@���y��ʏȂɂ��Ɠ����A���̎��ԑт� 1 ��������� 130 �ւ̒����A�� 60 �ւ̗������z�肳��Ă����B

�������A�V�^�R���i�̉e���ɂ��q��e�Ђ̌��ւ̂��߁A��N 12 ���̉^�p�͒������z��̖� 6 ���A�������� 8 ���ŁA�唼���������������B�@���Ȃ̒S���҂́u���ۋ����͂̋����Ƒ������S����s���S�̂ŋ��L����K�v������A���������^�p���Ă����v�Ƙb���Ă���B

���[�g���̏Z���̑����◎�����ւ̌��O�͋����A�����Ȃɂ͌v 5,947 ���i��N 12 �����_�j�̋���ꂽ�B�@�s������s�̏Z���v 29 �l�͍�N 6 ���A�^�p�����������߂ē����n�قɒ�i�B�@�����c�̐{�i�m�j���� (73) �́u���i�������������ł��r��Ȕ�Q���\�z�����B�@�ꍏ�������^�p����߂�ׂ����B�Ƒi����B�@���s�����ł́A�p�`���R�X������ő� 94 �f�V�x�����L�^���ꂽ���Ƃ�����B�@�����Ȃ͑����y���Ɍ������L���҉�c�𗧂��グ�A�s�S�����ԋ����̒Z�k�Ȃǂ��Z�p�ʂʼn\���A�c�_��i�߂Ă���B (jiji = 3-29-21)

�O�@�� (11-16-194)

�����f�B�Y�j�[�A�J�����ԉ����ց@�����Ґ��� 2 ���l��

�����f�B�Y�j�[�����h�Ɠ����f�B�Y�j�[�V�[�̊J�����Ԃ��A4 �� 1 �����牄�������B�@���݂͂�������ߑO 10 ������ߌ� 7 ���܂ł̒Z�k�c�Ƃ����Ă��邪�A�����h�͌ߑO 9 ������ߌ� 8 ���A�V�[�͌ߑO 9 ������ߌ� 9 ���ɂȂ�B�@�^�c����I���G���^�������h�� 22 ���A���\�����B

�����Ґ��̏�����A4 �� 1 ������ɘa����B�@���݂́A�ً}���Ԑ錾�̉����ɂ��킹�Đ錾���� 5 ��l���� 1 ���l�Ɋɘa�������A4 �� 1 ������� 2 ���l�ɂ���Ɋɘa����B�@�܂�������ʋ@�ւ̍��G������邽�߁A���p�[�N�̕��ʏ�p�Ԃ̒��ԗ����� 4 �� 18 ���܂Œl��������B�@�ʏ�͕��� 2,500 �~�E�y���j���� 3 ��~�����A4 �� 1 ������͖��� 1 ��~�i��������ō��݁j�Ƃ���B�@�J�����Ԃ⒓�ԗ����Ȃǂ� 4 �� 18 ���܂ł̑Ή��B�@4 �� 19 ���ȍ~�ɂ��Ă͉��߂Č�������Ƃ��Ă���B (�����Í��Aasahi = 3-22-21)

�����ō��J�ԁA��N�ƕ��Ԏj��ő��@1 �T�ԂقǂŖ��J��

�����Nj�C�ۑ�� 14 ���A�����s�S�̍��̊J�Ԃ\�����B�@�C�ۑ�E�����ߌ� 2 ���A�����_�Ёi���c��j�̃\���C���V�m�̕W�{�ŁA5 �֍炢�Ă���̂�ڎ��Ŋm�F�����B�@53 �N�̓��v�J�n�ȍ~�A��N�ɕ��Ԏj��ő��̊J�ԂƂȂ����B�@1 �T�ԂقǂŖ��J�ƂȂ錩���݂��B�@���N�Ɣ�ׂ�� 12 �������B���N�͍L���s�ƕ����s�ł�������j��ő��̊J�Ԃ����\����Ă���B

���{�C�ۋ���ɂ��ƁA���Ăɂł����ԉ肪��x�x�����A�~�̊����Ŗڊo�߂�u�x���Ŕj�v�ƌĂ�錻�ۂ��A��N���ȍ~�̊��g�ŏ����ɐi�s�B�@����ɓ~�̌㔼�͒g�������������A�L�^�I�ȑ����̊J�ԂƂȂ��Ă���Ƃ����B�@������� 13 �����\�����J�ԗ\�z�ŁA���s�� 19 ���A���É��s�� 17 ���Ƃ��Ă���B (asahi = 3-14-21)

���@���@��

�������ŗ������萧���n�܂�@���r�m���u�Ԍ������Łv

�Ԍ��ʼn���͂ł��܂��� - -�B�@���̖����Œm���铌���s�䓌��̓s����쉶�������� 6 ���A�����̈ꕔ�G���A�̗������萧�����n�܂����B�@�V�^�R���i�E�C���X�Ή��ً̋}���Ԑ錾���ĉ������ꂽ���Ƃɔ����[�u�ŁA�ʏ�ł���u���[�V�[�g���L���ĉ���J�������̖̎��ӂ��l�b�g�ň͂����B�@�s�ɂ��ƁA��̓������A��X�̓s�������ł����l�̐������s���B�@���ł͉����̑�ʂ��Б�����ʍs�ɋK�����Ă��邪�A�����ĉԂ����邱�Ƃ͂ł���B�@���r�S���q�m���� 5 ���̗Վ��L�҉�Łu�i���H���j�Ԍ��◧�����݂́A�\����܂������ł��肢���܂��v�ƌĂт������B�@���{�C�ۋ���ɂ��ƁA�s���ł̍��̊J�Ԃ� 15 ������A���J�� 22 �������\�z���Ă���Ƃ����B (�y�����l�Aasahi = 3-6-21)

���l���k���Ȃǃ����}���^�]�����@���S�m�ۂ��O�̐���

JR �����{�����l���k���Ȃǂ̎�s���̘H���ŁA���Ґ��̗�Ԃ̃����}���^�]���������Ă��邱�Ƃ��A�W�҂ւ̎�ނŕ��������B�@2024 �N�x�ȍ~�A�K�v�ȋ@�\���ԗ��ɓ������Ă��������ŁA��̓I�ȊJ�n�����͍���l�߂�B�@�l��s���ւ̑Ή��Ȃǂ����R�ŁA���S�̊m�ۂ��ۑ�ƂȂ�B�@JR ���W�҂ɂ��ƁA24 �N�x�ȍ~�A�����}���^�]�ɑΉ�����@�\��t�����ԗ����A���l���k���i10 ���Ґ��j�Ɖ��l���i8 ���Ґ��j�ɓ���������������Г��Ɏ��m�����B����ɁA��s���ȊO�ł��A�{�錧���𑖂��ΐ����͂��߁A���쌧���{�s��b�{�s�A�Q�n������s�̂��ꂼ����ӂȂǂł��A3 - 6 ���Ґ��̃����}���^�]�ɕK�v�ȋ@�\���ԗ��ɔ�����l����`�����B�@��̓I�ɂ́A�^�]�Ȃ��烂�j�^�[�ŏ�~�q���m�F�ł���V�X�e����A��Ԃ̔��Ԃ����Ԃ܂ł��������䂷��u������ԉ^�]���u (ATO)�v�̔z����i�߂���j�B�@�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ŏ�q�����������Ă���e��������A�ԗ��̓��������Ȃǂ͕ς��\��������B

JR ���ɂ��ƁA���ЊǓ��̃����}���^�]�́A���S���㖖���� 1986 �N���납��L�܂����B�@�{�錧�̐���`�A�N�Z�X���i�ő� 6 ���Ґ��j�������A1 - 2 ���Ґ��̒n�����[�J�����ւ̓������i�߂��Ă������A20 �N 3 ���̃_�C������ŁA5 ���Ґ��ł̃����}���^�]�����k������ - �V���͊ԂŎn�܂����B�@���݂͍ݗ��� 66 �H�����A���k��k���𒆐S�� 36 �H���Ń����}������������Ă���B�@21 �N 3 ���ɂ͈�錧�Ȃǂ𑖂鐅�ː��ł� 5 ���Ґ��Ń����}�����n�܂�\�肾�B

�����}���^�]���g�債�Ă��闝�R�Ƃ��āAJR ���͐l��������w�i�Ƃ�������̐l���̌�����A�����}�����\�ɂ������Z�p�̔��B�������Ă���B�@���Ђ̎����ɂ��ƁA55 �Έȏオ�S�Ј��� 2 ���ȏ���߁A�Ј������N�X�������Ă���B�@2012 �N����� 6 �N�Ԃ��������Ă��A�^�]�m�Ǝԏ��̐l���͖� 5% �����Ă���B

���S�ʂ╉�S���Ō��O�̐�

JR�@���̃����}���^�]���]���A1 - 2 ���Ґ����S�������̂́A�^�]�ȕt�߂���ڎ��ƃ~���[�ň��S�m�F���ł���͈͂������邩�炾�B�@��N���烏���}���^�]���n�߂����k���̈ꕔ��Ԃ� 5 ���Ґ��BJR ���͊e�ԗ��̑��ʂɃJ������ݒu���A�^�]�Ȃ̃��j�^�[�����q�̏��~�肪�m�F�ł���悤�ɂ����B�@JR ���̒S���҂́u��Ԃ�J�V���́i�ԏ����ڎ��Ŋm�F���Ă������j�悭������悤�ɂȂ����Ƃ̐�������A���S���x���͂ނ�����サ���v�Ƌ���B

�����A��s���𑖂� 7 ���ȏ�̒��Ґ��ւ̃����}�������ɂ́A�S���W�҂炩�猜�O�̐�������B�@��ԉ^�s�̌o�����L�x�Ȏ��S�W�҂́u�J�������������Ƃ��Ă��A�^�]�m����l�ŁA��������h�A������~�肷�邽������̏�q���m�F�������̂����l����ƁA�����|���v�Ǝw�E�B�@�u���ȂǂŎ��̂��N�����ꍇ�A���S�m�F�Ȃǂ̏����͈�l�őΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@�^�]�m�̕��S�͏d���Ȃ�B�v�Ƙb���B

�ЊQ�Ή����ۑ肾�B�@JR ���Ј��̒��ɂ́u�����{��k�ЂȂǂ̑�n�k�̍ہA�吨�̏�q�̔��U���ɑΉ��ł���̂��v�Ƃ̌���������B�@JR �����{�̒��J��ꖾ�В��͍�N 8 ���̋L�҉�ŁA�u�ݗ����ɂ͂����Ȍ`�ŊO���I�ȏ�Q�v�f���o�Ă���B�@�ً}���Ԃɔ����邱�Ƃ��܂߂�ƁA�n�[�h���͍����Ǝv���B�v�Əq�ׁA���Ђ̒��Ґ������}���̓����ɂ͔ے�I�Ȍ������������B

���{��w�̍j���ϋ����i�S���H�w�j�́u�^�]�m�������Ă����͎̂����ŁA�����}���^�]�̊g��͂�ނȂ��B�@�ǂ��܂Ŏ��������A�ǂ����^�]�m�ɔC���邩�ȂǁA���S���̖ʂōl����ׂ��ۑ�͂�������v�Ǝw�E����B�@JR ���̒S���҂́u�^�]�m�̕��S�͎�d���Ȃ邪�A�����̕����̓V�X�e���ŃJ�o�[�����B�@�ُ펞�͎��ӂ̉w�̎Ј����Ή�����v�Ɛ����B���S�y���̂��߁A�w�ߎ����^�]�m�̑���ɏ�q�Ɖ�b�ł���V�X�e���̓�������������Ƃ����A�u���S���̊m�ۂ����Ǝv���Ă���v�Ƙb���B

�L���郏���}���^�]�A�g���u��������?

�����}���^�]�� JR ���ȊO�̘H���ɂ��L�����Ă���B�@��s���ł͓������g������k�A���s�S�A�ۃm���̑S���ƗL�y�����a���s - ���|�����ԁA���c������ - �k�����ԂŁA3 - 10 ���Ґ��̃����}���^�]�����{�B�@���s�S���ƗL�y�����̕Ґ��́A�ő�ŋ��l���k���Ɠ��� 10 �������A���Ђ̍L��S���҂́u�����}���ȊO�̘H���Ɣ�ׂăg���u���̌����ɑ傫�ȍ��͂Ȃ��v�Ƙb���B

���Ђ̃����}���^�]��Ԃł́A�S�w�Ƀz�[���h�A���ݒu����A���͂Ȃ��B�@���H�ւ̐N�������Â炭�A�O���v���ɂ�鎖�̂�A����Q�͔�r�I�N���ɂ����B�^�]�Ȃ����~�q�̗l�q�����j�^�[�Ŋm�F�ł���V�X�e���̂ق��AATO �������ς݂��B�@�s�c�n���S�O�c���i6 ���Ґ��j�A��]�ː��i8 ���Ґ��j�A���G�N�X�v���X�i6 ���Ґ��j�����l�̊�����������Ă���B�@����ɑ��A���l���k���Ɖ��l���ɂ͓����������݂���B JR ���́A�S�G���A�œ��̐������炻���Ƃ��Ă��邪�A���̔p�~�ɂ͑��z�̍H��Ⓑ���H���A�����̂���ӏZ���Ƃ̍��ӌ`���Ȃǂ��K�v�ƂȂ�A��ؓ�ł͂����Ȃ��B

��s���̘H���ł̓z�[���h�A�̍H�����i�ނ��A��v�ȉw�ւ̐ݒu�� 32 �N�x���܂ł�����X�P�W���[���B�@ATO �́A3 ���ɏ���œ������n�܂�Ƃ����i�K���B�@�s�s���Œ��Ґ��̃����}���^�]�����{����ہA���̂����炷���߂̃z�[���h�A�� ATO �͑O������Ƃ���̂��B�@JR ���̒S���҂́u�����ɂ͌��܂��Ă��Ȃ����A�z�[���h�A�͕t�������Ƃ͎v���Ă���v�Ɛ����B�@ATO �͕K�������O������Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������A�z�[���h�A�̂���H���ɂ͉^�]�m�̃u���[�L������T�|�[�g����u��ʒu��~���u (TASC �q�^�X�N�r�j�v�Ƃ����@�\�͔�����Ƃ����B

���}�d�S�Ń����}���^�]����������Ă���r��A������A�ڍ��� 3 �H���Ȃǂɂ́AATO�@����������Ă��炸�A��������B�@�����A�r��A�����염���� 3 ���Ґ��B�@�ڍ����� 6 ���Ґ������A�c�ƘH���͖� 12 �L���B���l���k�̖� 81 �L���A���l����� 43 �L�����Z���A���� 6 �������B (asahi = 2-20-21)