����䕗�̍����Z���A23 ��� 3 ���� 1�@�����s���z��}

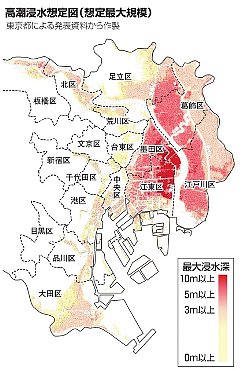

�����s�� 30 ���A�����p���ӂ�����䕗�ɏP��ꂽ�ꍇ�̍����ɂ��Z���z��}�����߂Č��\�����B�@�s�� 23 ��̂��� 17 ��ŐZ�����������A�[���͍ő�Ŗ� 10 ���[�g���ɒB����Ƒz��B�Z�������̒��Ԑl���͖� 395 ���l�i��Ԑl�� 325 ���l�j�ɏ��B�@�s���͑z�����ɔ�����[��������B�@�����̐Z���z��͂���܂ō��̒����h�Љ�c�����\�B�@2010 �N�̎��Z�ŁA�����p�S�̂̐Z�������l���͖� 140 ���l�Ƃ��ꂽ�B�@2015 �N�����̐��h�@�͍����ɂ��Z���n��̎w��������̂ɋ`���Â����B�@�ߔN�A�C�O�ő�K�͂ȍ����ЊQ���������Ă��邽�߁A�ő�K�͂̑䕗��z�肷��悤���߂Ă���B

�s�� 1934 �N�̎��ˑ䕗���̋K�́i910 �w�N�g�p�X�J���j�ŁA59 �N�̈ɐ��p�䕗���̑����i���� 73 �L���j�Ői�ށu1 ��N - 5 ��N�� 1 �x�v�̑䕗�������p���ӂ�ʂ�Ƒz��B�@���̏ꍇ�A�����p�ɂȂ���͐�̐��ʂ��㏸���A23 ��� 3 ���� 1 �ɑ�������� 212 �����L�����Z�����A���� 1 �T�Ԉȏ�����Ȃ��n�������B�@�����n��̔�Q���ڗ����A�n�c��� 99%�A������� 98% ���Z���B�@�]����ł� 68% ���Z�����A��������ӂ̐Z���[�� 2 �K���Č����ɑ������� 6 ���[�g���߂��ɒB����B�@�����A�]���A������ 3 ��̈ꕔ�ŐZ���[���ő� 10 ���[�g���ɂȂ�ꏊ������Ƃ����B

����̑z��ł́A�����҂⌚���A�C���t���̔�Q�����Z���Ă��Ȃ��B�@�s�`�p�ǂɂ��ƁA�����p�̒n�`�͑䕗�ŊC�ʂ��㏸���₷���B�@�����͍����̕����Ôg���Z�����L����\���������Ƃ����B�@�S���҂́u�h�Јӎ������߂Ăق����v�Ƃ��Ă���B�@�Z���z��}�͓s�`�p�ǂ̃z�[���y�[�W�Ō��邱�Ƃ��ł���B (�Έ䏁��Y�Aasahi = 3-31-18)

�a�J�̐Ւn�ɍĂѓ��}�v���U ���N�H �����x�ȑ�l����

���}�s���Y�� 7 ���A�����s�a�J��̏a�J�w�����ɂ��Ă��������ƃr���u���}�v���U�a�J�v�̐Ւn�ɁA�Ăѓ��}�v���U������Ɣ��\�����B�@2019 �N�H�̊J�Ɨ\��Łu�����x�ȑ�l�����v�̓X���W�߂��{�݂ɂ���Ƃ����B

�Ւn����ӂ̌v 3,330 �������[�g���Ɍ��ݒ��̒n�� 4 �K�A�n�� 18 �K�̃r���� 2 - 8 �K�� 17 - 18 �K�ɓ���B�@�u�s��h�̊��x�����n������l�����i���Ёj�v�ɍ��킹�ăe�i���g��I�ԂƂ����B�@1 �K�͋�`�����W���o�X���������o�X�^�[�~�i���ɂ��A�K���O���l�q����荞�ށB�@�����}�v���U�a�J�ɂ͏��X��X�g����������A15 �N�܂� 49 �N�Ԃɂ킽���ĉc�Ƃ��Ă����B�@���Ђ̒S���҂́u�a�J�Ƃ����ƎႢ�l�̃C���[�W���������A����Љ���������A��l���y���߂�{�݂ɂ���v�Ƙb���Ă���B (�X�c�x��Aasahi = 3-8-18)

�O�@�� (8-1-15)

�u��V�����܂�v�͖{��?�@���{�����鉺�k��A���v���O

������t�@�b�V�����̊X�Ƃ��Ēm���铌���E���k��B�@���k��w�ɐV�����n���z�[�����ł��A�����d�S�̈�̓����ƌ����V�w�ɂ�w�O�L������݂��i�ށB�@�Ɠ��̎G���������͂̊X�́A�ǂ��ς��̂��B�@�u�n��̏��c�}�̐��H���Ȃ��Ȃ�A�w�ɂ��w�O�L��ƒ������邱�ƂŁA�X�̉�V�������܂�v�ƁA���c�}�A�������Ђ̍L��S���҂͌������낦��B

���k��w�̃z�[���� 2013 �N�A���c�}�̈ꕔ���X�����Œn���� 22 ���[�g���̒n�� 2 �K�ɐ������B�@���X�����̊����ŁA3 ������͎�ɓ������g�����c���ւ̒��ʓd�Ԃ�e�w��Ԃ��n�� 1 �K�̐V�z�[�����g�� 2 �w�\���ɂȂ�B�@�V�w�ɂ̍H�����i��ł���B�@�n��̐��H�Ւn�̐����ƍ��킹�A���c�J�悪�i�߂�w�O�L��̐������{�i���B�@���̈Ŏs�̖ʉe���c���A���̋�������H���i�X�Ȃǂ����W���Ă����u���k��w�O�H�i�s��v���啔�����P������A1 ���ɍŌ�̓X���c�Ƃ��I�����B

�u�n���[�������ĉw���̂��s�ւɂȂ�ƁA�C�y�ɗ������l�����Ȃ��Ȃ��āA�₪�ĊX���̂��h��������Ȃ����B�v�@�n���Ńo�[���c�މ����������� (56) �́A�w���ӂɗ������ԋ���ȃN���[���̑O�Řr��g�B�@���k��ŕ� 26 ���[�g���̓s�����݂��ĊJ���v�悪���サ�� 2006 �N�A�u���w�r���������A�ǂ��ɂł�����X�ɂȂ�v�Ə��X���Ɣ��Ή^�����N�������B�@���H�v��͑啔���͓������ꂽ���A�w�O�L��ɂ����镔���ȂLjꕔ�͒��H���ꂽ�B�@�u��K�͏��Ǝ{�݂�I�t�B�X���Ȃ����k��́A�l�X�̌������́B�@�C�y�ɗ������l���������閣�͂��A�w�O�ɂȂ��ƌ������B�v�ƁA�C�����ށB

���D�����A�����䂭�u�J�I�X�v

���N 3 ���܂łɊ����\��̐V�w�ɂł́A���c�}�Ƌ����̉��D������������A��芷���͑o���̉��D�����v 2 ��ʂ邱�ƂɂȂ�B����܂ł͏�芷�����ɉ��D���Ȃ��A�S����Ђ͕ʂł��w�͎������̂������B�@�u�ǂ̓������������Ă������ɂ�����B�@���R�ŃJ�I�X�ȃV���L�^�̊X���ے�����w�̍\���������B�v�@�w�k���ɂ������N���X�� 3 ��ځA����N���� (56) �͈��������߂Ęb���B

�����炻���������̂��B���c�}�A�����̗��Ђɂ������ȋL�^�͂Ȃ��B�@���c�}���̉��k��w�� 1927 �N�A��̓����� 33 �N�ɊJ�ƁB�@������̓����̑O�g�̋���s�d�S�В��͏��c�}�̑O�g�̏��c���}�s�S���В����������Ă���A�펞���� 40 �N�ɂ͏��c���}�s�S���ƍ�������ȂNJW���[���������Ƃ����R�Ƃ݂���B�@���Ђ́u����܂Őؕ��̔����ԈႢ����ԈႢ���������Ă����B�@���D�̕����ŁA��蕪����₷���w�ɂȂ�B�v�Ƌ�������B

�S����ЂɂƂ��Ắu�^���v�Z�����G�ɂȂ邱�Ƃ�h���i���c�}�j�v�Ƃ����_��������B�@�Ⴆ�Ζk��Z�w�i������j�ŏ���ĉ��D��ʂ炸�ɖ���O�w�i���c�J��j�ō~�肽�ꍇ�A�n���S�Ƃ̑��ݒ��ʉ^�]�Ȃǂ̊W�ŁA����ł͕����̃��[�g�����݂���B�@IC �J�[�h��Ԍ��ŗ��p�҂��璥������̂́A���̂����ł������^�����B�@�֓��^�A�ǂɂ��ƁA��s���œ��l�̍\�������̂͋��}�EJR �����{�̔�����w�i���s�j�A���S�E���c�}�̑�a�w�i�_�ސ쌧��a�s�j�A�s�c�n���S�E�������g���̋�i���w�i���c��j�ȂǁB�@��a�w�� 19 �N�x�ɂ����S�����}�ւ̒��ʉ^�]���J�n���邽�߁A3 ���ɘA�����D���ݒu�����B

���k��Ő��܂�炿�A�X�̕ω����������Ă��������X��̋g�c���g���� (82) �́A�u�X�̑�ւ��Ń`�F�[���X���������B�@�w�̒n��������D�̐V�݂ō~���̂��s�ւɂȂ�A�l�̗��ꂪ�ς��ƁA���q����͂��̂܂ܐV�h��a�J�ɗ���Ă��܂��B�@�w�ǂ��ɂł�����X�x�ł͂Ȃ��V�������͂��A�Ⴂ�l�𒆐S�ɍ��o���Ăق����B�v�Ƙb���B (�g�쑾��Y�Aasahi = 3-3-18)

���@���@��

���c�}�A���X���̉^�s�J�n�@��X�؏㌴ - �o�˂ōH������

�ʋ��b�V���̊ɘa�̂��߁A���c�}�d�S�� 29 �N�����Đi�߂Ă������X�����H�����������A��X�؏㌴�i�����s�a�J��j - �o�ˁi���s�j�Ԃ� 11.7 �L���� 3 ���ɉ^�]���n�܂����B�@17 �����畡�X���������V�����_�C���ʼn^�s���A���G���̑啝�Ȋɘa�Ȃǂ������ށB�@���̓������A���X�����ɍ��킹�Ēn�������ꂽ���k��w�i�����s���c�J��j�̒n�� 1 �K�z�[���ł́A���c�}�W�҂�� 40 �l���o�Ȃ��A�J�ʎ����J���ꂽ�B�@���߂Ă��̃z�[���ɓ��������d�Ԃ̏o���ɍ��킹�ăe�[�v�J�b�g�������Ђ̐���W�i�В��́u��H���������������ʁB�@�V���ȏ��c�}�̃X�^�[�g�ł��B�v�Ƙb�����B

�����E������_�ސ삩��s�S�ւ̃A�N�Z�X��S�����c�}���́A���N�u���ޏ�ɒx���v�ƌ����Ă����B�@���c�J��c - ���k��Ԃ̃��b�V�����̍��G���͂��� 10 �N�ق� 190% �O��Ő��ځB�@2016 �N�x�� 192% �Ŏ�s���̎�v 31 ��ԂŃ��[�X�g 3 �������B�@���X�����ŁA�e�w��ԂƋ}�s�Ȃǂ��ʂ̐��H�𑖂��悤�ɂȂ�B�@�V�_�C���ł̃��b�V�����̗A���͖͂� 40% ���B�@���G���� 150% ���x�܂Ŋɘa����ƌ����ށB�@�ʋΎ��ԑт̉����}�s�̑����ȂǂŁA�V�h�܂ł̏��v���Ԃ͒��c����ő� 12 ���A���c�}�����Z���^�[����ő� 14 ���Z�k�����B�i��t�Y���Aasahi = 3-3-17)

���c�}���X���� : �ʋ��b�V���̊ɘa�Ȃǂ�ړI�ɁA���c�}�d�S�͑�X�؏㌴ - �o�˂� 11.7 �L���ŏ㉺�̐��H���e 2 �{�v 4 �{�ɂ��镡�X������i�߂Ă����B�@1989 �N�ɁA�����s���i�߂�A�����̌������Ƃƈ�̂ŁA���k�� - �a����� 10.4 �L���ɒ��H�B�@����A�c���Ă������k�� - �~�P�u�̒n����� 1.6 �L���̍H�������������B

�A���}�[�j�����̏��w�Z���A�ی�҂ɎӍ߁@�s�����ɂȂ�

�C�^���A�̍����u�����h�u�A���}�[�j�v���f�U�C�����ďC�����V�W������V 1 �N�����瓱�����铌���E����̒����旧�ז����w�Z�� 27 ���[�A�ی�Ґ�������J�����B�@�a�c�����Z�����A���������������Ƃ⎙���̈��S�E���S�ɕs�������������Ƃ�ی�҂�ɎӍ߂����B�@�悪 28 ���A�z�[���y�[�W�Ō��\�����B�@���Z�ł́A�V�W�����̓��������ڂ��ꂽ��A�������ʍs�l�ɕ����܂܂ꂽ��A�S�Ȃ����t��������ꂽ�肷�鎖�Ă������B�@�ی�҂�̕s�������܂��Ă����B�@��ɂ��ƁA�A���}�[�j������������̈��S�m�ۂ�A�ی�҂ւ̌o�ܐ������拳�ςɋ��߂��Ă������Ƃ�����A�Ή����������������Ő�������J�����B

��ɂ��ƁA������͍ݍZ�� 336 �l�̕ی�҂炪�ΏۂŁA98 �l���o�ȁB�a�c�Z���͉�̖`���ŎӍ߂����B�@�ی�҂炩��́u�q�ǂ����������S�E���S�ɋ�������邩�v�A�u�s�R�҂��Z���ɐN������̂ł́v�Ƃ������s���̐������������Ƃ����B�@�w�Z���́A���E����拳�ϐE���ɂ��ʊw�H�̌�����n���x�@�̌����ɉ����A26 �����疯�Ԍx����Ђ��ʊw�H��w�Z�̌x�������Ă���Ɛ����B�@�x�����͓o�Z���ƋA��� 4 �l���ŁA�悪��p�S����Ƃ����B

�w�Z���ɂ��ƁA���S�Ȓʊw���@�Ȃǂ��m�F���邽�߁A�Z���炪�V 1 �N�� 60 �l�̕ی�҂ƌʖʒk��i�߂Ă���B�@��̐����ł́A���łɂقƂ�ǂ̕ی�҂Ƃ̖ʒk���I�������A�V�W�����ւ̕s���̐��͓��ɏオ���Ă��Ȃ��Ƃ����B�@���Z�̐V�W���������ɂ��āA27 �����_�őS������v 659 ���̈ӌ�����Ɋ��Ă���A�唼�́u�����Ō������ɂӂ��킵���Ȃ��v�A�u�����̈��S�͊m�ۂł���̂��v�Ƃ������ے�I�ȓ��e�Ƃ����B (���{�䂩�Aasahi = 2-28-18)

���@���@��

�������u�A���}�[�j�f�U�C���̕W�����v���@�Z���̓ƒf�A�S���� 9 ���~�A�e����ᔻ��

�u��l�̎v�f���肪�旧���A�q�ǂ����u������ɂ���Ă���v

2 ���́A�t�ɓ��w���T�����q���̐����̒�����x�������{�i������V�[�Y�����B�@�����s������ɏZ�ޏ������A�q�ǂ��̐������ɁA�f�p�[�g�֏o�������B�@�q�ǂ������w��\�肵�Ă���旧�ז����w�Z�i�a�c�����Z���j�ł́A���t���w���� 1 �N������A�V�����W�����i�����j�ɐ�ւ���B�@�C�^���A�̍����u�����h�u�A���}�[�j�v�Ɉ˗����ăf�U�C�����ďC���Ă���������̂��B

�ւ��̃V���c�܂ł��낦��ƁA�S���� 9 ���~�������B�@�w�Z�̐����ɂ��ƁA���܂̕W�����́A�㒅�A�����V���c�A�Y�{���A�X�q�����낦�Ēj�q�� 1 �� 7,755 �~�A���q�� 1 �� 9,277 �~�B�@�ĕ�������������Ƃ�����A���ւ��̉��i�������Ă��A3 �{�ȏ�̒l�オ��Ƃ݂���B�@�q�ǂ��͐g�� 120 �Z���`�ɖ����Ȃ����A�㒅�� 130 �Z���`�A���� 140�Z���`�̃T�C�Y�����B�@�u�傫�����Ă��킢�������Ǝv��������ǁA�����̂ŏ����ł������ւ��̉����炵�����B�@���܂̐����Ɠ������炢�̒l�i�Ȃ�A�{�l�̃T�C�Y�ɂ��������̂��Ă�����ꂽ�̂�����ǁB�v

�����w�Z�́A������́u���F�Z�v�̈���B�@��� 5 ���ڂƂ����ɉ؊X�̈�p�ɍZ�ɂ�����A���N�� 140 ���N���}����B�@�{���Ȃ�A�����w�Z�͎w�肳�ꂽ�ʊw���ɏZ�ގq�ǂ����ʂ����A���ƒn��ŏZ��ł���q�ǂ������Ȃ��Ȃǂ̎������u���F�Z�v�́A����S�悩�玙��������Ă���B�@�������A�V�W�������A���}�[�j�̃f�U�C���ɂȂ�悤���Ǝ��ɂ����̂́A2017 �N�āA�������w�Z�ɓ���\��̕ی�҂������炾�B

�u�����܂����B�@�������w�Z�̐����Ȃ̂ɁA�Ȃ�����ȍ����u�����h�̃f�U�C����I�̂����āB�v�@���̕ی�҂����Ɓu�����Ȃ̂ɍ�����ˁv�ƌ����������B�@����ȗ��A�����́u�����Ƃ�����₵�Ă���v�Ƃ����B�@�u���i���������������̂ł͂Ȃ��B�@�����u�����h�̕W�������q�ǂ��ɒ����邱�Ǝ��́A�悢���Ƃ��Ǝv���܂���B�@���̕��𒅂āA�Z��ŗV�Ԃ��Ƃ�����ł��傤�B�@�������̂𒅂��āA�q�ǂ��炵�������ɐ��������܂�Ȃ��ł��傤���B�@��l�̎v�f���肪�旧���A�q�ǂ����u������ɂ���Ă���Ǝv���܂��B�v

�u�킴�킴�u�����h��I���ɁA�f�ނ̗ǂ��őI�Ԃ��Ƃ��ł����͂��B�@�������炢�����́A�����̂̓_���A�Ƃ����Ԉ�������荞�݂��q�ǂ��̒��ɐ��܂�Ȃ����S�z���Ă��܂��B�v�@�u���̐����Ɍ��܂�܂ł̌o�܂◝�R���܂������������A���˂ł����B�@�ی�Ҍ����̍Z���̕������ǂ݂܂������A������肽���̂�������܂���ł����B�v

�� 9 ���Ɍ��\

�w�Z��拳�ςɁA�V�����W�����Ɍ��܂�܂ł̌o�܂���ނ����B�@�ז����w�Z���A�V�W�����̌������n�߂��̂� 2015 �N���납�炾�����Ƃ����B�@�����A���w��]�҂̕ی�҂ɏ��߂ĐV�W�����ɐ�ւ���ƌ��\�����̂́A���w�܂Ŕ��N���T�����A2017 �N 9 �� 22 ���B�@�ݍZ���ɓ`�����̂� 9 �� 4 ���������B

�V�����W�����ɂ��āA�Z���͂�����������B�@�u����̕ω���̊������A�ז����w�Z�̎����ł���Ƃ����A�C�f���e�B�e�B���琬���Ă������߂̈�B�v�@�u����܂ł̗��j��`�������A���w�Z�ł́w�p�ꋳ��̓����x��A�w�n��Ƃ̖��ڂȘA�g�x�Ƃ����V��������v���O�����̓����ƕ��s���čs���Ă����ז����w�Z�̐V��������Ɍ������ω��ł���A�i���ł�����B�v�@�u�w�Z�Ƃ́A�w�₾���łȂ��A�ϗ��I�ȍl������A�W�c�����ł̂�����������Ɋw�ԏ�ł���ƍl���Ă���B�@�w����x�Ƃ����l���Ɋ�Â��A�������̂�����w�т̋@��Ă��炢�����B�v

�� �Z�����ЂƂ�Ō��߂�

�w�Z�����̌��ߕ��ɁA���i�̃��[���͂Ȃ��B�@�����A�ߔN�́A�w�Z�W�ҁA�ی�ҁA�n��Z���Ȃǂ����������c�̑g�D�𗧂��グ�A�ی�҂�k�ɑf�ނ�l�i�A�f�U�C���ɂ��Ă̊�]���A���P�[�g���Ƃ�A���ʂȂǂ����܂��āA�����Ǝ҂������W�܂����R���y�ł̒�Ă���I�Ԃ̂���ʓI���B�@�����A���Z�ł́A���c�̑g�D�⎖�O�����͂Ȃ������B�@�a�c�Z�����قڒP�Ƃœ��������A���߂��̂��Ƃ����B

�Ȃ��Z����l�Ō��߂��̂��B�@�a�c�Z���̓n�t�|�X�g���{�ł̎�ނɃ��[���ł������������B�@�u�V�W�����̓����́A�ז����w�Z�̌��݂̋�������ߒ����A�ז��̂悳���c���Ȃ�����A���ꂩ��̎���ɑΉ��ł��鋳��̋����ڎw���A���E���A�����̈ӎ����ς̂��߂ɁA�w�Z�̕��j�Ƃ��ĕK�v�ł���Ɣ��f���Č��߂��B�@�]���āA�Z���������ǂ�Z�������肵���B�@PTA �̊ւ��́A�����悻�̂��Ƃ����܂��Ă���APTA �������̕��X�ɂ����������܂����̂ŁA�I��ߒ��Ŋւ�邱�Ƃ͂Ȃ������B�v

�Ȃ��A���}�[�j�ЂȂ̂��B

�u����ɖ{�Ђ��\����C�O�u�����h�̈�B�@���ۂɁA����ɂ���S�ݓX�ɂ��A�X�ܓ��̕������Ǝ҂ƒ�g�ł��Ȃ����̂��A�܂��A���Ђ̕������Ǝ҂ɂ����k�������A�w����x�Ƃ���������j�Ɏ^�����A�{�Ђ̋��͑̐�������ꂻ�����Ƃ����ӎv�\�������Ă����������̂��A���}�[�j�Ђ������̂ŁA�f�U�C���̊ďC�����肢�����B�@�A���}�[�j�Ђ͎q��������|���Ă���A���p���Ƌ@�\�����d�������W�����𐧍삷��ɂ�����ӂ��킵�����Ǝ҂��Ǝv���Ă���B�v

�Ȃ��A�V�W�����ւ̐�ւ��� 2017 �N�H�܂Ō��\���Ȃ������̂��B

�u���\�ł��Ȃ������Ƃ����\���������Ă��邩�Ǝv���B�@�A���}�[�j�Ђ͍ŏ��A���������Ă݂܂��Ƃ������Ƃ������B�@�Ђ̌��σV�X�e���͏ڂ炩�ɂ͕�����Ȃ����A�������n�߂āA�f�U�C����D���A�̔����[�g�̊m�ۂȂǁA���ꂼ��Ɏ��Ԃ����������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@���Ă���B�@�Ƃɂ����A�̔������킹�Ăł��������ƕ��������܂ŁA�m���Ȃ��b�ƂȂ�܂Ō��\�ł��Ȃ������B�v

�ی�҂���̈ӌ��́B

�u���� 30 �N�x���w�̕ی�҂���́A�V�W�����̓�����i�߂Ă������������Ƃ����ӌ��͂��������Ă��邪�A����ȊO�̂��ӌ��͂��������ĂȂ��B�@�܂��A�ݍZ���̕ی�҂���́A���i���ɂ��Ĕᔻ�̈ӌ������������A�V�W���������ɂ��čm��I�Ȃ��ӌ������������Ă���B�v

�� ����ψ���̔��f��?

�����拳��ψ���́A�ז����̌���ɂǂ��ւ�����̂��B�@�ɓ��F�u�E�����ے��ɂ��ƁA���w�Z�̘a�c�Z������V�W�����ɂ��āu�A���}�[�j�Ђ��f�U�C������v�Ƌ拳�ςɒ��ڐ������������̂́A2017 �N�đO�������Ƃ����B�@�ɓ��ے��͂�����������B�@�u�W�����́A�e�Z�̋����� PTA�A�ی�҂ȂǁA�����Ȑl���ւ��A���߂Ă����ׂ����́B���Ɛ��Ȃǂ����L���f�U�C���≿�i�ɂ��Ă悭�b�������Č��߂�悤�ɁA�Ɠ`�����B�v�@�u�W�����́A�n��Ō��߂���̂��ƍl���A���̌�͓��i�֗^���Ȃ������B�v

�� ��ꂽ���

�Ƃ��낪�A�V�����������\���ꂽ��� 10 ���ɂȂ�ƁA�������̋��ی�҂���拳�ςɊ�ꂽ�B�@�u���i�������B�v�@�u���傤����������̂ŕ��S��������B�v�@�u����܂ł̌���Ɏ���܂ł̐������s�����Ă���B�v�@�u���������ύX�̗��R�������ł��Ȃ��B�v - - �Ƃ������ӌ��������B

�����������Ƃ܂��A�ɓ��ے��́u�Z���𒆐S�ɐ�����ӌ������킵�Ȃ��猈��̃v���Z�X�������߂Ă����Ǝv���Ă����B�@�����A�����Ƃ͂����A�i���j�o�Ă����̂͂����܂ł̃v���Z�X�ł́A�\���Ɉӌ������킵�Ă��Ȃ������̂��ƔF�������B�@����ψ���Ƃ��ĂƂ����i�w�Z�Ƃ́j�������ɔ��ȓ_������B�v�Ƙb���B�@10 ���ɂȂ��Ă��A���i�͂͂����茈�܂��Ă��Ȃ������B�@����ψ���� 10 ���A�a�c�Z���ɕی�҂Ɏ�������߂Đ������A�s���@����悤�`�����B�@�a�c�Z�����W�����ɂ��Ă̎v����ی�҂Ɉ��Ăĕ����ɂ܂Ƃ߂�Ƌ���ψ���ɓ������B

������ 11 ���A�u���� 30 �N�x����̕W�����̕ύX�ɂ������āv�Ƒ肵�������������ݍZ���̕ی�҂ɔz��ꂽ�B�@�n�t�|�X�g�̎�ނɑ��A�Z���͌o�܂�U��Ԃ�A���̂悤�ɓ����Ă���B�@�u�Z���Ƃ��Ă͊w�Z�o�c���j�̂��ƁA�K�ɐi�߂Ă����ƍl���Ă���܂������A����ψ����A�W�����̕ύX�Ɋւ�������s�\���ł���A�ی�҂��n�ߊW�̕��X�֏\������������悤�w�����܂����B�@�U��Ԃ��Ă݂�ƕK�������\���Ƃ͂����Ȃ������ƍl���Ă��܂��B�v

�� �����̕��S��

�ז����w�Z���A���i�̍����u�����h�̕W������I���Ƃ́A����Ȏ��Ⴞ����ƊȒP�ɕЕt�����Ȃ��B�@���{�̌����炪�{���ʼn��P���Ă��Ȃ������u�ی�ҕ��S�i����S�j�v�̉ۑ肪��������ɂȂ��Ă��邩�炾�B

1 �ڂ́A���ӌ`���A�����ӔC�̃v���Z�X�̌��@���B�@�u�W�����v�́A��ɂ���𒅂Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ����ʒu�Â��̂��̂ł͂Ȃ��B�@�������A�q�ǂ���ʂ킹��e�ɂƂ��ẮA�����㔃��Ȃ�������Ȃ��Ǝv�킹��_�ŁA�u�����v�ƂقƂ�Ǔ����Ӗ��������Ă���B�@������A�ی�҂��������o���Ĕ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����i�ł���Ȃ���A�Ǝ҂���f�U�C���A���i�Ȃǂ̑I�l�E����ɁA�ی�҂��܂������ւ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܁A�Z���̈ꑶ�Ō��߂��Ă��܂����B�@�c�_�̏ꂷ��^�����Ă��Ȃ��B

2 �ڂ́A���l�Ȏq�ǂ�������Ă�������̊w�Z�ŁA�����i�̂��̂�W�����Ɍ��߂����Ƃ̑Ó������B�@���z�ȕW�����́A���ꂪ�n�[�h���ɂȂ��ē��w��j�ށA�u�t�I���v�������N�����댯��������B�@���ɂ��ꂪ�A�ŋ�������ɍw�����镨�i��������A����ȃv���Z�X�͂��܂ǂ�������Ȃ��B�@���R�A�c��̃`�F�b�N���A���z�̑Ó����A�����u�����h�̕W�����������w�Z�̎q�ǂ��ɒ�����ׂ����ǂ����A�����̑Ó��������ꂽ���낤�B

�����w�Z�̎����E�������߂��o�������A�u����s�����������v��ɂ̒������v����́A�ז����w�Z�̃P�[�X�ɂ��Ă����݂�B

�u�Z���������ɂ�鋳����ʂ��������Ă��邱�Ƃ́A�W�������w���ށx�̈�Ƃ��Č��Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����������B�@�����Ȋw�Ȃ́w�w�Z�ɂ�����⏕���ނ̓K�Ȏ戵�ɂ��āx�Ƃ�������ψ�������̒ʒm�ŁA�w�⏕���ނ̍w���Ɋւ��ĕی�ғ��Ɍo�ϓI���S��������ꍇ�́A���̕��S���ߏ�Ȃ��̂ƂȂ�Ȃ��悤�ɗ��ӂ��邱�Ɓx�Ƌ��߂Ă��܂��B�@���l�̂��Ƃ́w�����旧�w�Z�̊Ǘ��^�c�Ɋւ���K���x�� 33 ��� 2 ���ɂ��L����Ă���B�@�܂��A�Z���͋��ނ̑I��ɓ����Ă͋���ψ���ɏ��F�܂��͓͂��o��v����ƋL����Ă���B�v

�u���̎�|���ӂ܂���Ȃ�A���ʋ����ŋ��Ŏ��{���Ă���`������̋旧���w�Z�ŁA���z�̕W�����Łw����x������Ƃ����Z���̔��f�̓o�����X�����������݂ƌ����܂��B�@�n�x�̍��Ȃ��N�ł����w�ׂ邱�Ƃ��{�̌����w�Z�ɂ����āA���i�̍����W�����́A���ԑw�̕ی�҂��܂߁A���F�Z��I�ԍۂ̕ǂɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@������ɂ́A�A�w������̎x���ΏۂƂȂ�u�v�ی�A���v�ی쎙���v�́A13.19% �ɂ����� 577 �l�i2014 �N�x�����Ȋw�Ȓ����j����B �N��l�Ƃ��āw����x�ɂ���Ĕr�����邱�Ƃ͋�����܂���B�v

�� �C�O�ł� ...

���{�ł́A�����I�т��A��{�I�Ɋw�Z�̔��f�ɔC�����Ă����B�@���ȏȂ́A�����̑I�ѕ��⌈�ߕ��ɂ��āA���ɒʒm��ē������Ă��Ȃ��B�@����A�C�O�ł́A�����̎�舵���ɂ��āA���{���w�j�������Ă��鍑������B�@�����̊w�Z�ɐ���������C�M���X�ł́A2013 �N 9 ���A�����̂�{�W�ҁA���E���Ɍ������u�����K�C�_���X�v���܂Ƃ߂��B�@���̒��ŁA�u������啝�ɕς���ۂɂ́A�ی�҂�k�̌������������v�ȂǂƋ����E�߂Ă���B

�܂��A�u���i�l���̏d�v���v�Ƃ����͂ł͈ȉ��̂悤�ɖ��L���Ă���B�@�u���i�䂦�ɁA���k�₻�̉Ƒ������w��\�����߂Ȃ��A�ʂ��Ȃ��Ɗ����Ă��܂�Ȃ��悤�A�������Ă͂����Ȃ��B�@�]���Ċw�Z�^�c�g�D�́A���i�ɂ��čŗD��ɍl������ׂ����B�v�@�u�u�����h�A�C�e���̋����͍ŏ����ɂƂǂ߁A���z�ȃR�[�g�ȂǁA�����ȃA�C�e���̎w��͔�����ׂ����v�ȂǂƂ��Ă���B�@�܂��A2015 �N�ɂ́u�w�Z�̐������i�v�ɂ��Ă̒������|�[�g���܂Ƃ߂Ă���B

�܂�A�w�Z��������I�ԍۂ̊�{�I�ȍl�������A���{���u�K�C�_���X�v�Ƃ��Ď����Ă���̂��B�@�ی�҂̊ւ��≿�i�̍l���́A�u���܂��Ă����ׂ��_�v�Ƃ��āA���̂Ȃ��Ŗ��L����Ă���B�@��������{�͂ǂ����B

�����Ȋw�Ȃɐq�˂�ƁA�ߋ��ɓ��l�̒ʒm�Ȃǂ͂Ȃ��Ƃ����B�@�w�Z���I�������A����I�ɔ��킳���B�@�����Ɉ٘_���������߂Ȃ��Ƃ����̂́A����Җ��̍\�}�ɋ߂��B�@���̂��߁A2017 �N 11 ���A��������ψ���A�������w�̐����̎�����ԂɊւ�������܂Ƃ߂Ă���B�@���́A�S���� 450 �̌������̐����̉��i��̔��͂��A�������i�͂��� 10 �N�� 5,000 �~�قǒl�オ�肵�Ă��邱�Ƃ��w�E�B�@����Ɉ�����ݍ���ŁA�u����������������@�v����Ă����B

�����Ƃ����u�ی�ҕ��S�v�́A�Â��ĐV������肾�B�@�u�q�ǂ��̕n���v�ɗ����������őO���Ƃ��āA�w�Z�̏d�v���͑�������B�@�Ȃ̂ɁA�����Ƃ��d���u�ی�ҕ��S�v�̈�A�����ɂ��Ă̋c�_�͕s�����Ă���B�@�w�Z�����̕��S�z�́A�����炮�炢���Ó��Ȃ̂��B�@�����āA�����͂����������̂��߂ɕK�v�Ȃ̂��B�@�����������ɐ��ʂ���������������ɗ��Ă���B

�n�t�|�X�g�ł́A�����̉��i���Ó��Ȃ̂��A�����͉��̂��߂ɕK�v�Ȃ̂��A����܂ł̃v���Z�X�̓������ɂ��čl���܂��B�@Twitter �̃n�b�V���^�O #�������l���� �� masako.kinkozan@huffpost.com �ɐ������������B (�ь��R��q�A�M�c�����AHuffpost = 2-8-18)

�s�A�s���a�@�̓Ɩ@�������J�n�@��Èێ��ƌ����������_��

�����s�� 26 ���A�s���a�@�̎��������v��̑f�Ă��܂Ƃ߁A���c����Ɨ��s���@�l�ւ̈ڍs�̌������n�߂�B�@�~�}�⊴���ǂȂǐ����I�ɕK�v�Ȉ�Â��ێ����邽�߁A�o�c���������߂�̂��_�����B�@�u�s���a�@�V���v���s�v�����i���́j�v�� 2018 - 23 �N�x�� 6 �J�N�̌v��B�@�n���Âւ̍v���Ȃǂ̋@�\������f���A�_��ɕa�@���^�c�ł���悤�o�c�`�Ԃ̌������ɒ��肷��B (nikkei = 2-26-18)

��n�k�ʼnЂ̊댯���A���� 4 �����@�s���}�b�v���\

�����s�� 15 ���A��K�͒n�k�Ŕ�Ђ���댯�x�E���ڕʂ� 5 �i�K�Ŏ������n�}�����\�����B�@�s�ɂ��ƁA�ϐk���̍������������������ƂȂǂŁA�O��� 2013 �N�̕��͎����댯�x�͉����������̂́A�ؑ��Z��⋷�����H�̑��� 23 �擌���ȂNJ댯�x�̍����n��͂܂����Ȃ��Ȃ��B�@1975 �N���猴�� 5 �N�����Ɏ��{����n��댯�x���蒲���ŁA�s���̎s�X�������� 5,177 �n��ɂ��āA�ő�Ők�x 6 ���̗h��ɂ�錚���|���Ђ̊댯�x�𑊑Ε]�������B�@�n�Ղ̋����A�����̍\���A�����̖��W�x�A���H�̍L���A�Ζ��X�g�[�u�ۗ̕L���Ȃǂ����ƂɊ댯���𐔒l�����ĕ��͂����B

���̌��ʁA�s�S�̂ł́A�O���茚���|��̊댯���͕��ϖ� 2 ���A�Ђ͓��� 4 ���������B�@�Z��W�n�ōĊJ�����i�݁A�������L��������A�ωΐ��\�̍����Z��������肵���e���Ƃ����B�@�댯�x�͍ł������u5�v�� 85 �n�� (1.6%) �ŁA23 �擌���̍r��A�����A�n�c�� 3 �悪���B�@�n�Ղ����Ȃق��A���z��@�����őϐk�����`�������ꂽ 1981 �N�ȑO�̖ؑ��Z������B

�u4�v�� 287 �n�� (5.6%) �ŁA23 �擌���̂ق��ɑ�c��⒆���ȂǁB�@�u3�v�� 820 �n�� (15.8%) �������B�@�s���̒n���㏸��w�i�ɁA�V�����Z������n��ł����W�����i��őO����댯�x�����܂����ꍇ������Ƃ����B�@�������ʂ́A�s�s�s�����ǂ̃E�F�u�T�C�g�� 15 �����猩����B (�Έ䏁��Y�Aasahi = 2-15-18)

��s���ʍs�~�߁A�S�ʉ����͂��������@��Ή��A�В��Ӎ�

��s�������H�̋{�c�N�k�i�Ƃ������j�В��� 25 ������A22 ���̍~��ōL�͈͂ł̒ʍs�~�߂Ⓑ���Ԃ̗������������������Ƃɂ��āA�u���ʂ����Â��A����Ȃ����f���������������Ƃ�[������ѐ\���グ�܂��v�ƎӍ߂����B�@�����������A2 �T�Ԓ��x�Ŏb��I�ȍĔ��h�~����܂Ƃ߂�Ƃ����B�@��������̐��V�h�W�����N�V�����i�����s�a�J��j�̎R��g���l���o���̏���ł� 22 ���A�ߌ� 7 �������납�� 2 ��̃g���[���[���������ŗ����������A�ő�� 12 �L���ɂ킽���ĎԂ��ؗ��B�@�����ɖ� 10 ���Ԃ��������B�@���ɂ� 2 �J���� 10 ���Ԃ���ؗ����������B

���Ђ͉ߋ��̌o�������ɂ�闧�������̂����ꂪ����ꏊ�ɐE����h�����ĊĎ����Ă������A���̏ꏊ�͑ΏۊO�B�@�ߌ� 8 �����܂Ŏ��Ԃ�c�����Ă��Ȃ������B�@�ʍs�~�߂͑S�� 320 �L���̂����A�ő�� 230 �L���ɋy�сA25 ���ߌ� 5 �����_�ł� 5 ���r�ܐ��Ȃǂ��s�ʂ̂܂܁B�@26 �����܂łɑS�ʊJ�ʂ�ڎw���Ƃ����B�@�{�c�В��́u�ߋ��̐ϐ�Ή��̌o���ł������đΉ���������������������B�@���߂ĉۑ�𒊏o�������B�v�Əq�ׂ��B (��t�Y���Aasahi = 1-25-18)

���@���@��

�R��g���l���̏a�A10 ���ԗ��������@��Ŏ�s������

���Ɍ�����ꂽ��s���ł́A�����̐l���A��𑫎~�߂��ꂽ�B�@��閾���Ă���͎c��A�T�d�ɕ����l�̎p���ڗ������B�@22 ���邩��� 10 ���Ԃɂ킽��A�����̎Ԃ���������������s�����̎R��g���l���B�@�ԗ�͈ꎞ�� 10 �L���ɂ킽�����B�@���s���Ë�̉�Ј����T��Y���� (36) �� 22 ���ߌ� 5 ��������A�X�^�b�h���X�^�C���������Ԃœs�S����A��ɎR��g���l�����ŏa�Ɋ������܂ꂽ�B

1 ���Ԃ����� 2 - 3 �䕪�����i�܂Ȃ��B�@�g�C�����S�z���������߁A�����Ă�����������������ł��̂����B�@�g���l�����o���̂� 23 ���ߑO 1 ���߂��B����ɋA���Ă��x�ގ��Ԃ��Ȃ��Ǝv���A�s�S�̋Ζ���ɖ߂��ĉ�����������Ƃ����B�@������́u�X�^�b�h���X�^�C���Ȃ���v���Ǝv�������A����Ȃ��ƂɂȂ�Ƃ́v�Ɣ�ꂽ�l�q�Řb�����B (asahi = 1-23-18)

���@���@��

���c��`�� 9,900 �l����閾�����@�@���� 10 ���Ԃ�

���c��`�ł́A�����H���f���I�ɕ������ 22 ���̌��q�͌v 187 �ցi���ې��� 140 �ցj�ɂ̂ڂ����B�@��`�̃^�[�~�i�����Ŗ� 9,900 �l�����𖾂����A���c���ۋ�`��� (NAA) �� 23 ���ߑO 0 ���߂��A��𖾂����l������ΏۂɁA����y�H�A�Q�܂Ȃǂ�z�����B

�o���R�N�ɉƑ� 3 �l�ŏo������\�肾�����Ƃ�����t���̏����́u���c�͐�ɂȂ�Ȃ��\�����̂ő��v�Ǝv�����̂����ǁB�@���ǁA�@���� 10 ���Ԋʋl�߂ɂȂ�A���̌�͖閾�����ł��B�v�Ƙb�����B�@�ă��X�x�K�X�ɗF�l�Ɨ��s����\�肾�����Ƃ����������s�̉�Ј��A�����F������ (47) �́A�o�R�n�ł���o���N�[�o�[�s���̃G�A�J�i�_�ւ����q�B�@�u���Ė����ł��B�@�ł��i���q�́j���傤���Ȃ��B�v�Ƙb���Ă����B (asahi = 1-23-18)

���@���@��

��肩���߁A��ňꎞ���������@100 �l�������Ĕ��

�s�S�ɍ~������̉e���ŁA�����ՊC�V��ʗՊC����肩���߂ł� 22 ���[�A����Ŏԗւ��X���b�v���Đi�߂Ȃ��Ȃ�A2 �{�̗�Ԃ��ꎞ�������������B�@���̉e���ȂǂŌߌ� 9 �����݁A�S���ʼn^�]�������킹�Ă���B

���ۓW���ꐳ�� - �L���Ԃł͌ߌ� 5 �� 35 ������A6 ���Ґ��̗�Ԃ��O�ɐi�߂Ȃ��Ȃ����B�@�����^�]����蓮�^�]�ɐ�ւ��Ă��i�߂��A��q�� 100 �l�͗�Ԃ���~��Đ��H�Ԃ̓_���p�ʘH������A�� 6 �� 50 ������܂łɗL���w�ɔ����B�@�D�̉Ȋw�� - ���Ԃł��� 5 �� 15 ������A��Ԃ����������������A�蓮�^�]�ɐ�ւ��Ė� 1 ���Ԍ�ɑ��w�ɓ��������B (asahi = 1-22-18)

����Ƀn�C�A�b�g���u�Z���g���b�N�v�J�Ɓ@�A�W�A���㗤

�ăz�e�����n�C�A�b�g�O���[�v�̍����z�e���u�n�C�A�b�g �Z���g���b�N ��� �����v�� 22 ���A������������r���f�B���O�i�����s�������� 6 ���ځj�ɊJ�Ƃ����B�@�u�Z���g���b�N�v�� 2015 �N�ɗ����グ��ꂽ�u���C�t�X�^�C���z�e���v�̃u�����h�ŁA�A�W�A���i�o�ƂȂ�B

�r���͒n�� 12 �K���ĂŁA�����u�����h�X�����ԋ���E���ؒʂ艈���ɂ���B�@5 - 12 �K���q���ŁA35 - 127 �������[�g���� 5 ��ނ� 164 ��������B�@�����͕��ς� 1 �� 4 ���~��B�@�ŏ㋉�� 1 ���݂̂́u�i�~�L �X�C�[�g�v�ɂ́A���ؒʂ�ɖʂ��� 45 �������[�g���̃e���X��L�b�`���_�C�j���O�Ȃǂ�����A�p�[�e�B�[�Ȃǂɂ��g����B

3 �K�ɂ̓_�C�j���O & �o�[�uNAMIKI667�v������B�@1 �K���ʓ�����ɂ́A����̒����݂��B�e�����t�B�������g�����A�[�g��i�������Ă���B�@�n�C�A�b�g�O���[�v�̃A�W�A�����m�n��ӔC�҂߂�f�r�b�h�E���f�����́u����E���ؒʂ�́A�����A�G���^�[�e�C�������g�A�V���b�s���O�Ȃǂ̏�M�n���B�@���̒n�Ńz�e�����^�c�ł���̂͑�ψӋ`�[��������B�v�Ƙb���B (�ΎR�p���Aasahi = 1-22-18)

���{�̃z�e���s��u�K���ό��q�A�ܗ���v �n�C�A�b�g�A�W�A�����m�ӔC��

�n�C�A�b�g�O���[�v�̃A�W�A�����m�n��ӔC�҂̃f�r�b�h�E���f�����ɁA���{�̃z�e���s��̏������Ȃǂɂ��ĕ������B

- - ���{�̃z�e���s����ǂ����Ă��܂����B

�u�E���オ��́A���E�̒��ōł��d�v�Ȓn��̈���B�@�o�u�������A���{�̃z�e���s��͋x����Ԃ����������A���܂��ɉԊJ��������́A��Ԕ������G�L�T�C�e�B���O�Ȏ������B�v

- - �Ȃ��G�L�T�C�e�B���O�ɂȂ����̂ł����B

�u�o�ϊ����ω����A�K���q���}�����Ă���B�@�z�e���͓����K�i�Ȏ��Y�ɂȂ��Ă����B�@����͓������ゾ���ł͂Ȃ��B�@���É��A����A�L���Ȃǂ����ݗ͂�����A��̂悤�ȓs�s���B�v

- - ������z�e���̑�ʋ����������A�������������Ȃ�̂ł́B

�u�����g�ƕ����g�͏o�Ă��邾�낤�B�@�P�Ȃ���̃z�e���ł́A���̎s��Ő����ł��Ȃ��B�@��X�̓p�[�N�n�C�A�b�g�A�O�����h�n�C�A�b�g�A�n�C�A�b�g���[�W�F���V�[�ȂǗl�X�ȃu�����h�œW�J���Ă���B�@�h���q�ɈقȂ�̌������Ă����������Ƃ�A�n��̐l�Ƃ�����ƊW�����邱�Ƃ��d�v���B�v

- - ����ŁA�����ܗ֏I���ȂǂŁA�o�ϊ����ς��\��������܂��B

�u���͊y�ς��Ă���B�@�ܗ֏I����A�J�Ós�s�͂ǂ�������オ�����z�e�����v���k�����Ă���Ƃ̌���������̂͒m���Ă���B�@�����A���{��K�ꂽ���l�͑����A���ɐ����������A�W�A����̊ό��q���ܗ�����������K��邾�낤�B�v

- - �ԊJ���������������͌ܗ�������Ƃ������Ƃł����B

�u���{�͈��S�A�q���I�ŁA��C�͂��ꂢ�ŁA������B�@�L�@�͔|�̖�ɉ�������Ă��Ȃ����Ȃǂ̐H���A���{�l�̂����ĂȂ��A������k�ɍL���n�`�A�����āA���{�̋��͂ȃo�b�N�A�b�v�B�@���������킹��Α傫�ȗ͂ɂȂ�B�@�ܗ�̐��ނ͖h����B�v

��̓��r�A�������� �c ���݂���!�@�s���� 3 �x�ڂ����ڂ�

�r�̐����u�����ڂ�v�� 13 ���A�����s����̓����������i������s�A�O��s�j�̈�̓��r�ōs���A�吨�̎s���{�����e�B�A���r�ɓ����ċ��Ȃǂ�ߊl�����B�@14 ���ɂ��ߊl���s������A�������{����O�����{�ɂ����Ēr�̒��V�������ɂ���B�@�u�����ڂ�v�͐������P�Ɛ��Ԍn�̉��ړI�B�@��̓������ł� 2017 �N�̊J�� 100 ���N�ɍ��킹�A�s�Ȃǂ� 13�A15 �N�x�Ɏ��{���A���� 3 �x�ځB�@�u���[�M���ȂNJO���킪�쒀�����ƂƂ��ɁA�r�̓����x�����������ƂŁA��Ŋ뜜��̐����C�m�J�V���t���X�R������������ȂǁA���ʂ������Ă����B

��N������r�����n�܂�A���݂͂Ђ������炢�̐[���ɁB�@�s���{�����e�B�A�u�����ڂ���v�Ɓu�������ȃ��X�L���[���v�̃����o�[��� 100 �l���r�ɓ���A�Ԃ�^���C�ŋ���ǂ����݂Ȃ���A���c�S��i�}�Y�A�J���Ȃǂ�ߊl�����B�@�ݕӂł̓X�^�b�t���ݗ���ƊO����ɕ����A��C����ނ�傫���Ȃǂ��L�^�����B�@���e�ƎQ�������O��s�̏��w 4 �N���A���ܗ剛�i�ꂨ�j�N (10) �́u��������O�������쏜���āA�r�̊��������Ƃ悭�������v�Ƙb���Ă����B�@�s�͍�������N�����Ɂu�����ڂ�v���s���\��B (��؋M�F�A�����V�� = 1-13-18)

�a�J�̔N�z���A���N���u�t�]�̔��z�v�@�l���ݕ��U�Ɋ���

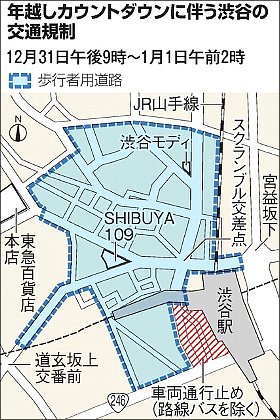

�N�z���ɑ����̎�҂炪�W�܂铌���E�a�J�B�@�a�J��͍�N�A�J�E���g�_�E���̃C�x���g���J�����ƂŃg���u�������炷���݂��n�߂��B�@���N���A�����ăC�x���g���𑝂₵�č��������_���B

�J�E���g�_�E���C�x���g�́A���n�����X�X�̎�ÁB�@31 ���ߌ� 9 ������ 1 ���ߑO 2 ���܂ŏa�J�w���ӂ��ԗ��ʍs�~�߂ɂ��A���s�Ґ�p�Ƃ���B�@���N�́uSHIBUYA 109�v��u�a�J���f�B�v�̑O�ɂ��X�e�[�W��݂��ăC�x���g���J���B

�悪��̓I�Ɋւ�邱�ƂŁA������ۂ��Ƃ��_�����B�@���N�܂ł͕��s�҂��K�����Ă������A1 ���ߑO 0 ���ɃX�N�����u�������_�ɐl���W�����A����������s���Ȃǂ̃g���u�������������B�@�u�t�]�̔��z�Ŏԓ����J�����邱�Ƃɂ����v�Ƌ�̒S���ҁB�@��ʋK����G���x����S���x�������u���J��������C�x���g�ɐl������Ă����v�Ɛl���݂̕��U�Ɋ��҂���B

�����ɂ��ƁA���N�͋@��������˂��������A�@�����̎ԗ��̏�ɏ�����肵�� 10 - 20 ��̒j 5 �l���������s�W�Q�̋^���őߕ߂��ꂽ�B�@��N�� 6 �� 7 ��l�i��ÎҔ��\�j���W�܂������A�傫�ȍ����͂Ȃ������Ƃ����B

���N�͎ԗ����g�����e����h�����߁A���ӂ� 6 �J�����@�����̑�^�ԗ��ōǂ��ق��A�����ܗցE�p�������s�b�N�Ɍ����ĐV���Ɏw�肵���u�O����x���L��v���v���L��Ԃʼnp����g�����ē�������B�@�����̊␣���E�x�� 1 �ے��́u�}�i�[������Ċy�����V�N���}���Ăق����v�ƌĂт����Ă���B (������y���Aasahi = 12-29-17)

�����w���ӁALED �C���~�ŏj�Պ��@�u�����~�`�e���X�v

�����w���ӂ����ōʂ�C�x���g�u�����~�`�e���X�v���N���X�}�X�C�u�� 24 ���Ɏn�܂����B�@�ۂ̓��w�O�L��̊�����V�ۃr���J�� 10 �N���L�O���āALED �̃C���~�l�[�V�����ƉԂɂ���i�����сA�j�Պ���グ���B�@�w�O�̍s�K�ʂ�̘H�ʂ͉ԂƃC���~�l�[�V�������g�ݍ��킳�����u�Ђ���̉ԁv�ŏ���ꂽ�B�@�ۂ̓��w�ɂ̕ǖʂɉԕ��̂낤�����̉f�����f���o����A���C�g�A�b�v�ʼn��Ƃ��鉉�o���������B�@����҂̓X�}�[�g�t�H���̃J�����ŎB�e����ȂǁA���}���`�b�N�ȕ��͋C���y���B�@28 ���܂ł̌ߌ� 5 - 9 ���ɓ_�������B (asahi = 12-24-17)