トヨタ、水素エンジンの HV 試作車を初公開「航続距離が 25% 延長」

トヨタ自動車は 16 日、水素を燃料とするエンジンと電気モーターを組み合わせて走るハイブリッド車 (HV) の試作車を初めて公開した。 同じエンジンを積む水素エンジン車に比べ、航続距離が 25% 延びるという。 試作車は、商用バン「ハイエース」をベースにつくった。 ガソリン車をベースにした HV に使うシステムを活用し、水素タンクを満たした状態からの航続距離を、200 キロから 250 キロに延ばした。 発進時の加速性能も高まったという。

試作車は、モーターなどハイブリッドシステムを床下に配置した一方、助手席部分に電池が置かれており、ここには人を乗せることができない。 また車両重量が重くなったことで、荷物を積載できる重量が約 1 割減った。 開発担当者は実用化に向けて、「部品の小型化、軽量化が課題となる」と述べた。 (大平要、asahi = 11-16-24)

◇ ◇ ◇

液体のまま車に水素補給 トヨタと岩谷産業が街のステーションで実験

岩谷産業が運営する愛知県刈谷市の水素ステーションで 24 日、タンクに貯蔵した液体水素をそのまま自動車に補給する実験が行われた。 今は液体を気体に変えてから補給するのが一般的だ。 実用化できれば、ステーション整備の初期投資を抑えられる利点がある。 岩谷とトヨタ自動車が、共同で実験した。 トヨタは液体水素を使うエンジン車を開発し、2023 年からレースに投入。 将来の市販化を目指している。

実験では、このレース車両を持ち込み、約 3 分かけてタンクを満タンにした。「まずは安全性を考え、レースよりは時間をかけたが、うまくいった。(トヨタの担当者)」 現在市販されている燃料電池車 (FCV) では、高い圧力をかけて圧縮した気体の水素を車のタンクに詰める。 多くのステーションでは低温状態で液体化した水素をタンクに貯蔵している。 このため、ステーションには、気化機や圧縮機、高圧畜圧機など大がかりな専用の設備を置く必要がある。

液体水素、市販車はゼロ

岩谷とトヨタは、貯蔵タンクから直接車に液体水素を補給するためのしくみを開発。 タンクからホースでつないだ移動式の機械だけで、車に補給できるようにした。 水素を燃料にした自動車は、走行中に二酸化炭素を出さない「エコカー」だ。ただ、水素ステーションの整備が進まず、普及の妨げとなっている。水素エンジン車に加えFCVでも液体水素の利用が可能になれば、簡易なステーションの整備も進めやすくなり、相乗効果が生まれるとの期待が両社にはある。

液体水素の利用は、車にとっての利点もある。 気体よりも多くの水素を積めるため、航続距離を延ばせる可能性がある。 また、気体を高圧で積む場合に比べ、タンクの形を自由に変えられる。 車の設計の自由度が増すメリットもある。 実用化には課題もある。 低温を維持し続けないと気体に変わってしまい、ロスが発生する。 実際、車両に補給する部分などでは、多くのロスが発生している。 岩谷の担当者は「ロスを減らして全体のコストをどれだけ抑えられるか、検討を続けている」と話す。 法整備もされていないため、この日の実験は、愛知県から 1 日だけの特別な許可を受けたことで実現した。 (大平要、asahi = 10-24-24)

スズキとトヨタ、深める提携 インドで生産の小型 EV をトヨタに供給

スズキが開発し2025 年春からインドで生産する電気自動車 (EV) が、トヨタ自動車のブランドでも販売されることになった。 両社が 30 日、iOEM (相手先ブランドによる生産)供給で合意したと発表した。 来春から順次売り出す。 販売先の地域は今後、決める。 スズキが供給するのは、SUV (スポーツ用多目的車)タイプの小型車。 スズキとして初めて開発、販売する EV だ。 これまで試作車を、インドや日本の自動車ショーなどで公開している。 EV の基幹部品や車台(プラットフォーム)は、スズキ、トヨタ、ダイハツ工業の 3 社で共同開発したものを使う。

トヨタとスズキは 16 年に提携の検討を始め、17 年に次世代技術開発などの業務提携で合意。 19 年には、互いに株式を持ち合う資本提携を結んだ。 スズキがトヨタから役員を受け入れるなど、両社は関係を深めている。 これまでもガソリン車の一部車種では相互に OEM 供給を行っていた。 スズキが高いシェアを持つインドでも、スズキが開発した車をトヨタの工場でつくるなどの協業が進んでいる。

スズキはインド国内で積極的に投資して工場の新設や拡張を進め、生産能力を 30 年度までに計 400 万台に高める計画。 インドの市場拡大を見込むだけでなく、アフリカなど新興国向けの輸出拠点とも位置づけている。 トヨタへの供給は、工場の稼働率を早期に上げる狙いもある。 一方トヨタは、EV やハイブリッド車 (HV)、燃料電池車 (FCV) などを市場に合わせて投入する「全方位戦略」を掲げる。 だが、小型車から大型車まで広く販売する同社でも、すべての車種を自前でそろえるのは容易ではない。

例えば EV では、「bZ4X」やレクサスブランドの「RZ」など高級車や大型車から開発を進めてきた。 今回、スズキから供給を受ける小型 EV の競合車は、現時点ではトヨタにはない。 EV など次世代車の市場がどう広がるかは読みにくく、メーカーにとって悩みの種だ。 実際、小型で安価な EV が急拡大した市場もある。 トヨタは、こうした市場では「提携先の力を借りてでも、商品をそろえる必要がある。(関係者)」

トヨタは FCV では BMW との協業を深めている。 8 月には、ホンダと日産、三菱自動車の 3 社が EV 分野での協業を発表した。 開発投資がかさむ次世代車をめぐる合従連衡が今後も広がりそうだ。 (大平要、asahi = 10-30-24)

トヨタ,、2026 年の EV 世界生産 100 万台程度に EV 市場の成長が世界的に "鈍化"

EV = 電気自動車の需要が世界的に鈍化するなか、トヨタ自動車の 2026 年の EV の世界生産台数が 100 万台程度となることがわかりました。 トヨタ自動車は去年、EV の世界販売台数を 2026 年に 150 万台まで高める計画を発表していますが、関係者によりますと、2026 年の EV の世界生産台数は 100 万台程度になるということです。

EV をめぐっては、価格の高さや充電インフラの不足などから世界的に成長が鈍化していて、スウェーデンの自動車大手「ボルボ・カー」が 2030 年までに全ての新車を EV とする目標を撤回するなど、戦略の見直しが相次いでいました。 一方、ガソリンでの走行も可能で、EV のように大型のバッテリーを搭載しモーターで走ることもできるプラグインハイブリッド車の需要が高まっていることから、トヨタは EV とプラグインハイブリッド車の両方で 150 万台の販売目標を達成する方針です。 (TBS = 9-6-24)

トヨタの世界販売、1 - 6 月は 2 年ぶり減 国内で認証不正など響く

トヨタ自動車の今年 1 - 6 月の世界販売は、ダイハツ工業と日野自動車を含むグループ全体で 516 万 2,442 台(前年同期比 4.7% 減)だった。 認証不正などの影響で国内生産にブレーキがかかり、上半期では 2 年ぶりに前年を下回った。 30 日、発表した。 長期間、工場が停止したダイハツの販売はほぼ半減した。 ダイハツと日野を除くトヨタ単独(レクサスを含む)の販売は 489 万 2,259 台(同 0.9% 減)だった。 独フォルクスワーゲンの 1- 6 月の世界販売は 434 万 8 千台(同 0.6% 減)で、トヨタは 5 年連続で上半期の世界首位となる見通しだ。

トヨタ単独の国内販売は 68 万 2,296 台で、前年同期比 22.3% 減った。 豊田自動織機やトヨタでも認証不正が相次いで発覚し、リコール問題による出荷停止もあって生産が低迷した。 価格競争が激しい中国で同 10.8% 減となったものの、北米や欧州は好調で、海外販売は 420 万 9,963 台(同 3.7% 増)で過去最高となった。

一方、ホンダの世界販売は 2.0% 増の 187 万 9,575 台となり、3 年ぶりに増加に転じた。 中国などアジアでは苦戦が続くものの、北米での販売で好調が続いているためだ。 日産自動車は 2.4% 増の 171 万 1,690 台となり、3 年ぶりに前年同期を上回った。 欧米やメキシコでの販売が伸びた。 ただ、米国では追い風が吹くハイブリッド車を投入出来ていないため、販売を増やすための奨励金が増えており、業績は厳しい。 (大平要、西山明宏、asahi = 7-30-24)

トヨタ、低排気量の小型化エンジン PHV・HV に対応

トヨタ自動車は 28 日、燃費効率と小型化を追求した新型エンジンの開発を進めると明らかにした。 プラグインハイブリッド車 (PHV) やハイブリッド車 (HV) などの電動車での搭載を想定する。 バイオ燃料などの脱炭素化につながる燃料の活用も目指す。 開発するのは低排気量の直列 4 気筒のエンジンで、2 種類を用意する。 電動車のモーターとの併用を想定し、高効率化をめざす。

佐藤恒治社長は同日、都内で開いた環境車戦略に関する説明会で「エンジンも必要な技術だ。 電動車の普及に向けて新しい価値を追求し、未来のエネルギー環境に寄り添ったものに進化をさせる」と開発の意義を強調した。 佐藤社長は 1970 年代の排ガス規制への対応や、90 年代の HV 「プリウス」の投入でエンジンの技術を磨き、近年ではモータースポーツの参戦を通じて開発が進んできたと振り返った。

開発する直列 4 気筒のエンジンについては「長い歴史の中で鍛えられてきた。 構造がシンプルで、ファミリーカーからスポーツカーまで多様な車を支えてきた」と説明した。 新エンジンの排気量は 1.5 リットルで、電動化を前提に小型化や高効率、高出力を目指した。 脱炭素化につながる燃料の使用も想定する。 同排気量の従来品と比較して体積と高さを 10% 低減した。 既存の 3 気筒から 4 気筒にすることで小型化をすすめた。

出力の低下を防ぎつつ、小型化による車体の効率化も合わせることで燃費が 12% 向上するとの試算も示した。 ターボチャージャー(過給器)を併用することでさらに小型化し、出力の低下を防げるという。 さらに排気量が 2.0 リットルのエンジンも開発する。 2.4 リットルのエンジンと比較して体積や高さを 10% 低減しつつ、高出力も両立させる。 ピックアップトラックやスポーツカーでの使用を想定するとした。

佐藤社長は PHV について、従来は内燃機関が主体であった考え方を EV を前提にしたものにする必要があると指摘。 その上で新型エンジンは「簡素化や合理化をし、搭載の自由度を上げていく」と語った。 トヨタは HV や水素も含めた多様な動力源を提供する「マルチパスウェイ(全方位)」戦略を掲げている。 佐藤社長は「必要なものを必要な地域にタイムリーに届けていく」とした上で、「EV も本気、内燃機関も本気。 電動ユニットの持っているポテンシャルや役割が見えてくる。 今だからこそ出来る内燃機関のあり方を追求できる。」と述べた。

新型エンジンでは合成燃料やバイオ燃料を活用することも検討する。 トヨタは 27 日、出光興産や ENEOS などと二酸化炭素 (CO2) を排出しないカーボンニュートラル燃料を導入する検討を始めたと発表しており、2030 年ごろの導入を目指して製造手法などで連携を深める計画だ。 新型エンジンの開発は、関連部品を手掛ける取引先にとっては一定の恩恵がありそうだ。 トヨタによると内燃機関の 1 次取引先は 100 社以上あるという。 佐藤社長は「サプライチェーン(供給網)の活性化のために、(マツダやスバルなどとの)連携も視野に取り組みを続けていく」と語った。 (nikkei = 5-28-24)

トヨタ、純利益 4.9 兆円 国内製造業で初の 4 兆円台 24 年 3 月期

トヨタ自動車が 8 日発表した 2024 年 3 月期決算(国際会計基準)は、最終的なもうけを示す純利益が 4 兆 9,449 億円(前年比 101.7% 増)だった。 SMBC 日興証券によると、純利益では、ソフトバンクグループが企業への投資が奏功するなどして 21 年 3 月期に出した 4 兆 9,879 億円に次ぐ。 国内製造業で初めて 4 兆円を超えた。 トヨタグループに次ぐ世界販売 2 位の独フォルクスワーゲングループの 3 兆円弱(23 年)や、半導体生産世界最大手の TSMC (台湾積体電路製造)の約 4 兆円(同)を上回った。

売上高は 45 兆 953 億円(21.4% 増)、営業利益は 5 兆 3,529 億円(96.4% 増)で、いずれもトヨタによる日本企業の最高額を塗り替えた。 営業利益はこれまでの 2 兆円台を大幅に上回り、初めて 5 兆円の大台に乗せた。 生産の足かせだった半導体不足が解消し、23 年度の世界販売はグループ全体(ダイハツ工業、日野自動車を含む)で 1,109 万台と過去最高だった。 トヨタ単独(レクサスを含む)でも 1,030.9 万台と、初めて 1 千万台を超えた。 欧米などで電気自動車 (EV) の販売に減速感が出る中、ガソリン車より環境性能や燃費に優れ、EV より手ごろ感のあるハイブリッド車 (HV) が人気を集めた。

さらに、前年と比べて、車の値上げなどで 9,200 億円、主に円安の影響で 6,850 億円、それぞれ営業利益を押し上げた。 25 年 3 月期は、売上高が 46 兆円 (2.0% 増)、営業利益が 4 兆 3 千億円(19.7% 減)、純利益が 3 兆 5,700 億円(27.8% 減)と、増収減益を見込む。 グループのダイハツや豊田自動織機での認証不正を受けて、トヨタも生産や開発体制の見直しに着手。 仕入れ先や販売店の労務費を負担するほか、EV 開発などを加速するため、総額 1 兆 7 千億円に増やす設備投資や研究開発費が利益を圧迫する。 (稲垣千駿、江口英佑、asahi = 5-8-24)

トヨタ、世界販売が過去最高 23 年度はグループで 1,109 万台

トヨタ自動車は 25 日、2023 年度の世界販売がグループ全体(ダイハツ工業、日野自動車を含む)で 1,109 万台(前年度比 5.0% 増)と、過去最高になったと発表した。 トヨタ単体(レクサスを含む)も 1,030.9 万台(同 7.3% 増)と、初めて 1 千万台を超えた。 北米や欧州でハイブリッド車 (HV) の販売が好調だった。 北米ではカローラやカムリの HV、欧州ではヤリスクロスや RAV4 の HV がよく売れたという。 国内販売はダイハツや豊田自動織機の認証不正の影響があったものの、152.9 万台(同 8.7% 増)だった。

中国は BYD などが手がける電気自動車 (EV) の普及が進んでいるが、190.1 万台(同 1.4% 増)と前年並みだった。 また、HV の世界販売は 355.7 台(同 31.1% 増)と過去最高になり、トヨタ単体の販売台数に占める割合も34%に増えた。 EV の世界販売は 11.6 万台と前年度より3倍以上伸びた。

世界生産は、グループ全体で 1120.9 万台(同 4.5% 増)、単体では 997.1 万台(同 9.2% 増)といずれも過去最高を更新した。 トヨタはもともと、グループ全体の販売台数見通しを1,123 万台、単体の生産台数見通しを 1,010 万台、販売台数見通しを1,040 万台、としていた。 いずれも計画を下回った。 同社は「中国の販売競争激化や、アジアの経済低迷に加え、ダイハツや豊田自動織機の影響を受けた」としている。 (江口英佑、asahi = 4-25-24)

トヨタの「ハイブリッド」何がスゴイ? 他メーカーがマネしない「THS」とは

27 年かけて磨き上げた洗練の走り

トヨタのハイブリッドシステムの基本は「THS」と呼ぶ方式です。 THSとは「トヨタ・ハイブリッド・システム」の略で、1997 年に発売された世界初の本格ハイブリッドカーの初代「プリウス」に搭載されて登場します。 THS は、2003 年に第 2 世代となる「THS II」に進化。 その後、THS II はリダクションギヤを追加するなど進化を続け、現在の最新の 5 代目「プリウス」には、第 5 世代の THS が搭載されています。

つまり、トヨタは 1997 年に誕生させた最初のハイブリッド車から、27 年後の現在まで、THS というシステムを使い続け、磨き上げてきているのです。 まず、その持続性と、その年月が実現させる技術の洗練が THS ならではの凄みと言っていいでしょう。 そして、トヨタが 2023 年までに生産してきたハイブリッド車の累計販売台数は 342 万台を突破しています。 その大多数に THS が搭載されてきたのです。 この実績も THS の大きな凄みとなります。

そんな THS の技術的な特徴は、動力分割機構を採用していることです。 具体的にはプラネタリーギヤを使っています。 プラネタリーギヤとは日本語で遊星ギヤと呼びます。 中央にサンギヤがあり、その周りにピニオンギヤ、そして外周をリングギヤが囲みます。 中央に太陽があって、その周りに星が回るように見えるのが、遊星ギヤと言う名前の由来となります。 そして THS では、サンギヤに発電機、ピニオンギヤにつながるプラネタリーキャリアにエンジン、リングギヤに駆動用モーター/出力軸がつながっています。

発電機とエンジン、駆動用モーターの 3 つが、ひとつの動力分割機構(プラネタリーギヤ)につながっているのです。 そして、走行状況にあわせて、エンジンのみでの走行、モーターのみでの走行、エンジンとモーターの両方での走行、エンジンで走行しながら発電、減速の勢いで発電、という様々な走行モードを自在に切り替えることが可能となります。 この、「さまざまなモードを自在に切り替えることができる」のが THS の大きなメリットです。

実のところ、エンジンやモーターには、それぞれ得意な領域と苦手な領域があります。 エンジンは低回転の走りだしが苦手ですし、モーターは高回転域が苦手です。 苦手なところで走るのは効率が悪い = 燃費が悪くなります。 逆に常に得意な領域で働かせることで、「THS」は、優れた燃費性能を実現しているのです。 実際に、初代プリウスの燃費は 28km/L (10・15 モード)でしたが、2003 年の 2 代目プリウスは一気に世界最高レベルの 35.5km/L(10・15 モード)に到達。 2009 年の 3 代目でも世界トップの 38.0km/L (JC08 モード)を実現しています。

最新の 5 世代「プリウス」は、燃費よりも走行フィーリングを重視するようになりましたが、それでも 28.6km/L(WLTC モード)という優れた燃費性能を維持しています。 ライバルと比較しても、いまだに THS の燃費性能は抜きんでているのです。 また、THS は、ひとつの機構にエンジンなどが常時つながっています。 そのため動力配分が変化したときにギクシャクすることはありません。 変速もしませんから、非常にスムーズな加速が可能です。 この変速感のないスムーズさも THS の特徴です。

ただし、THS にも苦手な部分があります。 それが走行フィーリングです。 THS は、エンジンと発電機、駆動用モーターの 3 つを常に最も効率のよい状態で働かせることができますが、そこには「ドライバーの気持ちよさ」は抜け落ちていました。 THS は「走行速度やアクセル操作とは関係なしにエンジン回転数が変化する」、「エンジン音や振動の変化に加速がリンクしない」などという現象が発生します。

そもそも変速しませんから、多段式のステップAT のような固定された各ギヤで加速してゆくというフィーリングとも異なります。 これに対して、エンジン音や振動を耳に走ることに慣れていた人は違和感を得たことでしょう。 そのため初期のハイブリッドは、クルマ好きから「フィーリングが悪い」という、さんざんな悪評を突き付けられました。 ところが実際の燃費性能に関して言えば、THS を搭載したプリウスは他を圧倒しています。 そのため燃費重視という世相になるとプリウスは大ヒット車になりました。

一部にひどく言われながらも、燃費という信念を貫き通してきたのがプリウスであり、THS の歴史だったのです。 そして 2010 年代に入って、トヨタが「もっといいクルマづくり」を掲げるようになり、それに伴ってプリウスと THS の走行フィーリングは急激に改善していきます。 燃費追及に振り切るのではなく、その一部を走行フィーリングに振り分けたのです。 その結果、最新のプリウスの走行フィーリングは、非常に気持ちの良いものとなっています。

優れた燃費性能を達成しつつ、苦手なフィーリグの悪さを克服した。 これぞ、まさに技術の洗練です。 この燃費と走りの良さを両立させたというのが、トヨタ "THS" の最大の凄みではないでしょうか。 (鈴木ケンイチ、くるまのニュース = 4-11-24)

トヨタの世界販売台数、1,123 万台 VW を上回り 4 年連続世界一

トヨタ自動車が 30 日に発表した 2023 年の世界販売台数は、グループ全体(ダイハツ工業、日野自動車を含む)で前年比 7.2% 増の 1,123 万 3 千台だった。 独フォルクスワーゲン (VW) の 924 万台を抑え、4 年連続で世界首位になった。 世界販売が 1,100 万台を超えるのは初めて。 また、トヨタ単体(レクサス含む)としても、1,030 万 7 千台(前年比 7.7% 増)と VW を超えた。 半導体不足の解消で生産が順調に進み、前年からの受注残も含めて出荷を増やし、国内販売は 167 万台と同 29.8% 増えた。 北米(同 7.0% 増)と欧州(同 9.1% 増)で、「RAV4」や「カローラ」のハイブリッド車 (HV) が好調だった。

トヨタと VW の戦略の違いは、電気自動車 (EV) への注力の度合いだ。 トヨタは脱炭素化に向け HV を含めた多様な技術の活用を掲げるが、VW は電気自動車 (EV) に軸足を置く。 ただ、EV 需要が想定ほど伸びず、最も普及が速い中国では地場メーカーとの競争が激化。 VW は新車販売の 3 割強を占める中国で同 1.6% 増にとどまり、主要市場の中で最も伸び率が小さかった。 一方、トヨタの中国販売は同 1.7% 減の 190 万台だったが、中国比率が全体の 17% と比較的小さかった。 東海東京調査センターの杉浦誠司氏は「VW は現時点でみると、経営資源の絞り込みの当てが外れ、期待の中国もパッとしない。 リスクヘッジができないまま、トヨタとの台数の差が開いた。」と指摘する。

ただ、EV の世界販売は VW が同 35% 増の 77 万台に対し、トヨタは前年の 4.2 倍に伸ばしたもののまだ 10 万台。 今後の EV 需要の伸び次第では、勢いが逆転する可能性もある。 トヨタ以外の国内大手の世界販売は北米市場での販売などに支えられ、ホンダが同 5.6% 増、日産自動車が同 4.6% 増と台数が伸びた。 しかし、中国市場ではマツダが同 21.4% 減、日産が同 16.1% 減、三菱自動車が撤退を決めるなど苦戦が目立つ。

来年度の世界生産台数、1,040 万台に

トヨタは、24 年度の世界生産台数(トヨタとレクサス両ブランドの合計)を約 1,040 万台とするという計画を、主要部品メーカーに伝えた。 実現すれば過去最高水準となる。 内訳は、国内生産が約 350 万台(23 年度計画より 5% 増)、海外生産は約 690 万台(同 2% 増)。 ただ、トヨタに OEM (相手先ブランドでの生産)で車を供給するダイハツや豊田自動織機で認証試験の不正が発覚し、一部の車種が出荷停止になった。 長期化すれば 24 年度の生産・販売台数にも影響する。 (稲垣千駿、近藤郷平、江口英佑、asahi = 1-30-24)

バッテリー充電性能を高速化!

トヨタが米国でバッテリー電気自動車「bZ4X」の 2024 年モデルを公開

より高速な充電、快適さ、利便性を実現

テキサスで 2024 年 1 月 9 日、トヨタがバッテリー電気自動車 (BEV) 「bZ4X」の 2024 年モデルを公開。 同 NEW モデルは非常に高性能なプラットフォームに、大胆でモダンなスタイリングと新技術の数々が融合されています。 グレードは、XLE と Limited の 2 グレードを設定。 スマートなスタイルの SUV パッケージは、前輪駆動と全輪駆動から選択可能で、最大 5 人乗り、十分な後部荷室スペース、随所に施された高級感が特徴です。

2024 年モデルの bZ4X は、利便性と充電性能を重視した新機能を追加。 レベル 1 充電とレベル 2 充電が可能なデュアルボルテージ充電ケーブルが「XLE」と「Limited」に標準装備されました。 フルデジタルのマルチインフォメーションディスプレイ (MID) に、充電時の充電状態、80% までの充電時間、航続可能距離を表示。 DC 急速充電において寒冷地での充電時間も改善。 バッテリー温度を上昇させるための水対水熱交換器と加熱調整バルブの追加など、バッテリーサーマルシステムが強化され、寒冷地での DC 急速充電が可能になりました。

bZ4X の洗練されたインテリアには、快適性、利便性、技術も追加。 XLEは、bZ4X の洗練された装備に加え、運転席 8 ウェイパワーアジャスタブルシート、乗降性に優れたパワーリヤリフトゲートが装備されています。 そしてリミテッドには、縦列駐車や縦列駐車の際にハンズフリーで駐車できるアドバンスド・パークが標準装備され、技術面も強化されています。 新型 bZ4X の価格は、XLE グレードが 4 万 3,070 ドル、Limited グレードが 4 万 7,180 ドルからで、米国トヨタ販売店への入荷は 2024 年 1 月が予定されています。 (バイクのニュース = 1-17-24)

トヨタ、世界販売 4 年連続の首位確実

【ロンドン】 ドイツ自動車大手フォルクスワーゲンは 9 日、2023 年の世界販売台数が前年比 12% 増の 924 万台だったと発表した。 世界首位を争うトヨタ自動車は 23 年 11 月までの累計で 1,022 万台を超えており、トヨタの 4 年連続首位が確実となった。 (kyodo = 1-9-23)

トヨタ、レクサスブランドの電気自動車開発能力を強化

トヨタ自動車がレクサスブランドの電気自動車開発部門を強化し、競争力強化を狙っている。 愛知県豊田市と岡崎市の山間部にあるトヨタテクニカルセンター下山に新たな拠点を設け、2,000 人以上の開発者を雇用する方針だ。 2024 年 3 月に本格稼働し、2019 年から順次運用を開始した同センターのテストコースも活用し、電気自動車などの競争力強化を目指しているのだ。 75m の高低差と多くのカーブ、世界屈指の難コース、ドイツのニュルブルクリンクを参考にした全長約 5,300 メートルの下山テストコースでは、市場投入前にレクサスが何度も試験走行を繰り返し、運転性能と耐久性を鍛えている。

今年本格稼働したコースは、総工費約 3,000 億円を投入したという。 特殊な路面と高速試験路も併設した。 ここでは、2022 年に発売した新型 RX、今年発売したバッテリー電気自動車 RZ、2024 年に日本で発売予定の GX などの試験を実施してきた。 トヨタの日本における研究開発拠点は、下山センターのほかに豊田市の本社地区、静岡県、北海道にある。 その中でも下山は総敷地面積が 650ha と、日本国内最大規模である。

下山センターは、大きく分けてテストコースとオフィスに分かれている。 コースは公道との間を森が覆っているため、沿線の車道からは森の奥に巨大な路面が広がっていることが分からないほどに機密性を保っている。 オフィスはレクサス棟と社外パートナーと協業する施設の二つを設けている。 オフィス本格稼働時に下山センターで働く人数は 3,000 人規模だという。 そのうち 70% がレクサスの企画や設計なども担う開発者、20% がテストコースの試験評価者、10% が施設管理などの担当者である。 レクサスブランドは今後、下山が中心的な開発拠点となる予定だ。

レクサスの売上は、自動車用半導体不足の緩和による増産効果の影響もあり、2023 年 1 - 10 月のグローバル販売は前年同期比 25% 増の 66 万台となった。 海外は 90% に達し、主力市場は北米が 40%、それに続き中国を中心としたアジアが 30% に達する。 レクサスは 2030 年までに電気自動車販売 100 万台、2035 年までに完全な電気自動車への転換を目指している。 トヨタグループの立場では、レクサスが売れれば売れるほど 2030 年までに 5 兆円という電気自動車関連投資をカバーしやすくなると考えている。 (韓国・江南タイムズ = 12-3-23)

トヨタ、営業利益 4 兆 5 千億円へ 日本初の 3 兆円予想を大幅引き上げ

トヨタ自動車は 1 日、2024年 3 月期の業績予想(国際会計基準)を上方修正し、本業のもうけを示す営業利益が 4 兆 5 千億円(前年同期比 65.1% 増)になるとの見通しを発表した。 世界生産、販売が過去最高の水準で推移していることに加え、想定を上回る円安が利益を押し上げるといい、実現すれば日本企業初となる 3 兆円の当初の予想から大幅に引き上げた。

売上高は 43 兆円(同 15.7% 増)、最終的なもうけを示す純利益は 3 兆 9,500 億円(同 61.1% 増)に上方修正した。 日本企業のこれまでの営業利益の最高額は、同じトヨタの 2 兆 9,956 億円(22 年 3 月期)。 トヨタは高級車ブランドのレクサスを含めた 24 年 3 月期の生産台数を 1,010 万台(同 10.6% 増)、販売台数を 1,040 万台(同 8.2% 増)とし、いずれも過去最高を見込む。 23 年 3 月期の減産につながった半導体不足が和らぎ、世界的に需要も旺盛なことから、生産と販売は好調に推移。 4 - 9 月の世界での生産、販売台数は上半期で初めて 500 万台を超えた。

さらに業績を押し上げるのは輸出企業に有利な円安だ。 トヨタの営業利益は、円相場が対ドルで 1 円円安になると約 450 億円増える。 トヨタは当初、為替レートを 1 ドル = 125 円と想定し、業績予想を出していた。 ただ、日米の金融政策の違いなどから足元で 1 ドル = 150 円前後になるなど円安が進んでいる。 自動車の原材料費は高止まりしており、円安は輸入する際のコスト増にもつながる。 ただ、ハイブリッド車 (HV) の 1 台あたりの利益がガソリン車とほぼ変わらない水準になるなど、原価改善で「稼ぐ力」が向上。 利益の下げ幅を大きく圧縮できると見込む。

この日発表した 23 年 9 月中間決算は、売上高が 21 兆 9,816 億円(同 24.1% 増)、営業利益が 2 兆 5,592 億円(同 124.2% 増)、純利益が 2 兆 5,894 億円(同 121.1% 増)で、いずれも過去最高だった。 半期で営業利益が 2 兆円になるのも日本企業で初めて。(稲垣千駿、江口英佑、asahi = 11-1-23)

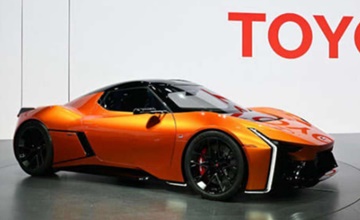

トヨタ、EV コンセプトモデル「FT-Se」、「FT-3e」など発表 EV 時代でもクルマ好きを虜に

トヨタ自動車は 10 月 25 日、「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」において、EV コンセプトモデル「FT-Se」、「FT-3e」を発表した。 FT-Se は、同社のスポーツブランド「GR」のモデルとして位置づけられるもの。 カーボンニュートラル時代にあっても、クルマ好きを虜にするバッテリー EV だとしている。 FT-3e は、SUV タイプのモデル。 前後席間隔はミニバン並の広さを確保し、車内のヘッドクリアランスも既存の SUV 「RAV4」と同等の数値を実現したという。

トヨタ自動車 取締役社長の佐藤恒治氏は、「クルマ屋らしいバッテリー EV を作る。 その意味するところは、クルマづくりの原理原則に立ち返って、航続距離などの基本性能はもちろん、バッテリー EV でしかできない価値を実現していくこと」だと説明。 「クルマ屋」のノウハウを結集することで、環境に優しく、かつ電気エネルギーならではの運転の楽しさを提供すると語った。

加えて、新しいソフトウェアプラットフォーム「アリーン」を展開。 車両データを生かし、顧客ニーズにあわせた開発を実現するほか、さまざまなアプリでクルマの価値を高められるようになると述べた。 車内で買い物をしたり、ドライブ中はマニュアルモードでの運転が可能となるなど、移動が便利に、楽しくなる、多くの可能性があるという。

このほかにも、同社はコンセプトモデル「IMV 0」、「KAYOIBAKO」を発表した。 いずれも多様性にこたえるモデル。 前者は野菜の運搬車や直売所、フードトラックなど、クルマ自体がさまざまな形態に変化するものだ。 後者は、社会の中で同じ役割を担うモビリティ。 トヨタが生産現場で部品を詰めて工場間輸送で使用する「通い箱」が由来の名前で、配送やアウトドア、リモートワーク拠点、移動型店舗など、こちらもさまざまな場面で活躍できるという。

佐藤氏は、世界中のユーザーの暮らしに寄り添い、多様なモビリティの選択肢を届け続けることが、トヨタが目指すべきマルチパスウェイの未来だと説明。 「改めて、未来はみんなでつくっていくものだ」との思いを語った。 (Cnet = 10-26-23)

航続 1,000km の BEV を 2026 年に、乗員ニーズの先読みも!

レクサスの提案 … ジャパンモビリティショー 2023

ジャパンモビリティショー 2023 のレクサスブースでは、2026 年導入予定の次世代バッテリー EV (BEV)のコンセプトモデル『LF-ZC』と、未来のビジョンを示唆するBEVフラッグシップコンセプトモデル『LF-ZL』を世界初公開した。 プレスブリーフィングにはチーフブランディングオフィサーのサイモン・ハンフリーズ氏が登壇し、レクサスの未来へ向けての戦略を語った。

サイモン氏は「レクサスは、2035 年までにバッテリー EV100 パーセントのブランドへと変革する約束をした。 私たちはバッテリー EV だからこそ、切り開ける未来の可能性があり、顧客により上質な体験を提供できると信じている。 そんな未来のためのクルマを発表する。 それが『LF-ZC』だ。 このクルマは 2026 年に量産化する予定だ。」と語った。 LF-ZC はレクサスの電動化を象徴するモデルとして、低重心かつ凝縮感あるフォルムと広々とした室内空間を実現した。 エンジンルームが不要なBEVならではの特徴を活かし、Cd 値 0.2 以下という高い空力性能とデザイン性の両立をめざした。

次世代電池パフォーマンス版(角形)を採用し、電費性能を向上することで従来の BEV 比で約 2 倍の航続距離 1,000km をめざす。 次世代電池パフォーマンス版は低ハイト化により搭載車両のデザインの自由度を向上させ、低重心を実現する。 加えて、高エネルギー密度なので、より多くのエネルギーを搭載可能だ。 航続距離に対する不安を払しょくし、街乗りからロングドライブに至るまでユーザーに運転する楽しさを提供する。

いっぽう LF-ZLは、次世代 BEV アーキテクチャーと新しい Arene OS がもたらすソフトウェアの革新により、プレステージな所有体験がクルマだけに限定されない未来をめざし、レクサスがフラッグシップとして提案するコンセプトモデルだ。 サイモン氏は、レクサスの未来はあらゆるものをシームレスに捉えることで実現するという。 新しいアプローチでは、ユーザーのニーズを先読みして、状況に応じてコンテンツが提示される。 サイモン氏によると、クルマは動くセンサーであり、見たり、触ったり、聞いたり、匂いを識別したりすることさえできるとのこと。 それらのセンサーからの入力情報により、かつてないパーソナル化が可能になり、これまでにないサービスを開発できることとなる。

ジャパンモビリティショーは、従来の東京モーターショーにモビリティの枠を超えて他産業やスタートアップなども加わり、装いを新たに開催するもの。 会期は 10 月 25 日から(一般公開は 28 日から) 11 月 5 日まで、主催は日本自動車工業会。 (Response = 10-25-23)