ファーストリテ、上期 31% 営業増益 海外ユニクロの大幅増益寄与

[東京] ファーストリテイリングは 13 日、2016 年 9 月 - 17 年 2 月期(中間期)の連結営業利益 (IFRS) が前年同期比 31.5% 増の 1,306 億円になったと発表した。 海外ユニクロ事業の計画を上回る大幅な増益が寄与した。 通期も海外ユニクロのけん引で前年比 37.5% の営業増益を見込んでいる。 上期の海外ユニクロは 65.9% の増益となった。 中国や東南アジアが好調で計画を上回る増収となったほか、粗利益率や経費率の改善も増益要因となった。 米国事業も、値引き販売の抑制やスクラップ & ビルトの推進などで赤字幅が計画より大幅に縮小した。

国内ユニクロ事業は 7.3% の増益。 売上収益は 0.3% 増にとどまったが、売上総利益が 48.1% と同 2.1 ポイント改善した。 前期は 12 - 1 月に冬物在庫処分を実施したが、今期は在庫処分による値引きロスが大幅に減少したという。 今後の価格策について柳井正会長兼社長は会見で「日本の給料はそこまで上がっていない。 消費者が買える値段で売ることが我々の使命。 値上げは今のところ考えられない。」と述べた。 その上で「努力して、値引きをできるだけしないようにして、シーズン末期の処分などを少なくする」とし、在庫処分などによるロスの抑制を継続する方針を示した。

上期の国内ユニクロの既存店売上高(E コマースを含む)は同 0.1% 増。 客数が 0.2% 増、客単価は 0.1% 減だった。 岡崎健 CFO は、下期の既存店売上高を 4% 増と見込んでおり、通期では 1.8% 増を計画していると明らかにした。 上期の E コマース比率は 6.2% だった。 一方、ジーユーを含むグローバルブランド事業は計画を下回り減益だった。 上期は 16 年秋冬商品が思うようにヒットせず計画を下回って減益となったジーユーについて、柳井社長は「試行錯誤で手がかりは出てきており、下期は増益に転じる」と自信を示した。

17 年 8 月期の連結売上収益は前年比 3.6% 増の 1 兆 8,500 億円、営業利益は同 37.5% 増の 1,750 億円の見通しを据え置いた。 トムソン・ロイターのスターマイン調査がまとめたアナリスト 17 人の営業利益予測の平均値は 1,794 億円となっている。 通期見通しを据え置いた理由について、岡崎 CFO は「上期は金融収益として 154 億円の換算益を計上しているが、現在、為替の見通しが不透明であることから、通期の変更はしていない」と説明した。 (清水律子、Reuters = 4-13-17)

ユニクロ、「値下げで品質劣化」は本当? 徹底検証 … 値上げ時のほうが低品質?

ユニクロといえば日本を代表するファストファッションブランドだが、近年は売り上げの低迷や店舗の客離れがたびたび話題となっている。 ここで推察されるのは、値上げ政策の失敗というシンプルな理由だ。 まず、2014 年 4 月の消費税増税に伴い、ユニクロは内税から外税へと移行した。 これだけでも従来より割高なイメージを与えてしまうのに、その後、秋冬の新商品を平均して 5% 値上げ。 こうした傾向は、15 年に入っても続くことになる。

値上げの裏側には原材料費の高騰や円安などの問題があったと見られるも、ユーザーの理解を得られていたとはいいがたい。 16 年 4 月に発表された「2016 年 8 月期上期 業績および通期見通し」によれば、国内ユニクロ事業の営業利益は前年同期比で 28.3% 減、客数も 6.3% 減と、かなり厳しい結果が報告されている。

そこでユニクロは、16 年の春頃から低価格路線へと回帰し、対策に打って出た。 それまで実施されていた週末限定セールは影を潜め、「平日も週末も、毎日お買い求めやすい価格」を掲げるようになったほか、筆者が足を運んでみた店舗でも、防寒下着の定番・ヒートテックが「昨年(15 年)より 300 円お安くなりました」と PR されていたものである。

しかし元をたどると、ユニクロの親会社であるファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、15 年 8 月期の決算説明会質疑応答にて「我々は品質を下げないために、価格を上げざるを得ない」との言葉を残していたのだ。 昨今になって商品の値段を見直してくれたことは喜ばしいが、柳井会長の言葉の揚げ足取りをするならば、以前、品質を下げないために価格を上げたのであれば、「価格を下げた = 品質を下げた」と邪推することもできる。 つまり、ユーザーの知らないところで値下げによる品質低下を招いているのではないだろうか。

現にインターネット上では、「何回か洗濯しただけで型崩れしてしまった」というような、最近のユニクロ商品に対する不満の声も散見される。

"値下げ = 品質低下" でないばかりか品質向上も?

そこで、実際に値下げによる品質低下という事実があるのかどうかを確かめるべく、まずはファーストリテイリングのコーポレート広報に話を聞いた。 「ユニクロの商品は、品質に関しまして最大の注意を払い、今期の商品に関しましても、15 年同様、もしくはそれ以上の品質を継続しております。 なお、商品の価格を抑えるためには、原材料費だけでなく、さまざまな要因が絡んでおりますので、全体的に見て『お客様がお買い求めやすい価格』に設定できるよう、日々企業として努力している次第です。

ユニクロのお手頃な価格設定は、商品クオリティーの維持と両立させることが大前提になっているようだ。 このコメントからは、値下げが品質の低下を招いているわけではないと受け取れるが、専門家はユニクロの現状をどう捉えているのか。 繊維業界新聞の記者や、量販店のアパレル広報などを経験している南充浩氏はこう語る。 「私自身は、最近のユニクロ商品の品質が大きく劣化しているという印象は持っていません。 むしろ値上げしていた頃のほうが素材の質が悪く、値下げ後の最近の商品のほうが、質が戻っているという印象さえあります。

例えばスウェットだと、かつては綿 100% で販売されていたのに、値上げしていた時期は綿の割合を下げてポリエステルを混ぜていたという具合です。 当時、店頭で商品を見ていて、原材料費の高騰がものすごく反映されていると感じていました。 ポリエステルやナイロンといった合成繊維は石油が原料なので、あまり値動きが激しくありません。 石油さえ手に入れば、いくらでも増産できます。

反対に、綿や羊毛の原料は農作物や動物であるため、その年によって取れる・取れないのムラがありますし、増産もしにくい。 ですから 14 - 15 年頃は、ユニクロに限らず多くのブランドで『綿の使用量が減っているな』、『羊毛の代わりにポリエステルやアクリルの割合を増やしているな』と感じていました。」

では昨今、値下げをしたにもかかわらず質を再び向上させることができているのも、そういった事情からなのだろうか。 「商品の値下げがあった場合、そのために素材のクオリティーを落としている可能性がまったくないとはいいません。 ですが現在のユニクロは、以前よりも良い素材を使っていると私は考えています。 再び綿 100% に戻ったスウェットもありますし、セーター類だと羊毛 100% の商品も多いですから。

モノによってはもちろん合成繊維を使っていますが、それはコストを下げるのが目的というより、『生地づくりにおいて必要だから混ぜる』というスタンスが主になっているように感じます。 かつて高騰していた綿花の価格相場も今は元の状態に戻っており、そういった原材料費の変動を、ユニクロも当然見ているわけですね。 それで『品質を落とさなくても商品を値下げできる状況がある程度整った』と判断し、値下げを実行したということでしょう。(南氏) 」

「低価格で高品質」を実現する商品生産体制

南氏は「ブランドとしての好き嫌いはあるにせよ、ユニクロ商品の素材と縫製はトップレベルだ」と語る。 「アイテムによって異なりますが、ユニクロ商品の原価率は 30 - 40% の間で推移しているはずです。 一方、百貨店やファッションビルに入っていて、値段がユニクロ商品の 1.5 - 2 倍するようなブランドのなかには、売れ行き不振のため原価率をどんどん下げているところもあります。 原価率 25% とか 20% とか、ヘタしたら 18% などともいわれていますね。

百貨店やファッションビルのブランドはそれほど大量の枚数をつくるわけではないので、ひとつの商品につき 1,000 枚 - 5,000 枚くらい。 しかしユニクロの場合、ひとつの商品を最低でも 10 万枚 - 50 万枚といった規模でつくるわけです。 一般的に洋服というのは大量につくればつくるほど品質が安定し、縫製のクオリティーが高まります。 それは縫っている人の手が、次第に慣れてくるからです。

なかにはユニクロと原価率が変わらないブランドもありますが、つくる枚数が 100 倍以上違うとなると、縫製の面ではユニクロ商品のほうが優秀だといえるでしょう。 1 枚あたりの工賃も安くなりますし、品質が良いものを低価格で販売できるのには、そのような背景があるのです。(同) 」 やはりユニクロは、ほかのブランドには簡単に真似できない、大企業ならではの強みを存分に活かしているということか。 「『ユニクロのブランド自体や品質は否定しようがない』というのが多くの業界人の共通認識です。

ただ、どうしても個人の好みというものがありますので、満点の評価を取れるアパレル企業なんて存在しないでしょう。 それを差し引いて消費者視点から言及すると、ユニクロは『最新のトレンド商品が欲しい』という方には物足りないかもしれませんが、素材や縫製に一定の品質を求める方には、ベストマッチなブランドではないかと思います。(同)」

先ほど取り上げた柳井会長のコメントは、「ユニクロは品質で評価されているブランドですので、品質を落とすことは絶対にしたくなく、むしろ品質を上げる方向でやっていきたい」と続いていた。 今後もなんらかの事態により、商品を値上げするか、価格を据え置いてクオリティーを落とすかの選択を強いられる局面がきてもおかしくない。 これはアパレル業界全体の課題だろうが、その際ユニクロがどんな工夫や底力を発揮することになるのか、今後も注目していきたい。 (森井隆二郎、Business Journal = 4-8-17)

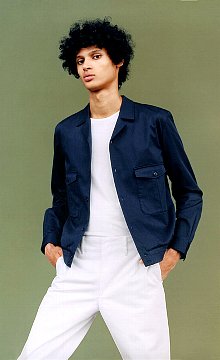

ユニクロが J. W. アンダーソンと協業発表 17 年秋冬展開へ

ユニクロが、「J. W. アンダーソン」とのコラボレーションを発表した。 ニューヨークで開かれたグローバル展示会で公開され、「J. W. アンダーソン」やデザイナーのジョナサン・アンダーソンのインスタグラムからはコラボレーションのタグが投稿されている。 コラボレーションコレクションはメンズとウィメンズで構成され、全世界のユニクロの店舗とオンラインで展開される。

仕掛け人で「+J」や「ユニクロ アンド ルメール」など数々のデザイナーズ・インビテーション・プロジェクトを手がけてきた勝田幸宏は、今回のコラボレーションについて「今日私たちが着ている服には長い歴史があり、多くのスタイルは制服や作業服に由来しています。 ダッフルコートやフィッシャーマンズニットなど、英国はそのような服の宝庫です。 英国で最も革新的で創造的なブランドのひとつでもある J. W. アンダーソンをパートナーに迎え、デザインやファブリックの進歩や伝統を捉えながら永続的で魅力的なスタイルを生み出していきたいと思っています。」と発表。

一方、デザイナーのジョナサン・アンダーソンは「コラボレーションはデザインにおいて大変重要です。 ユニクロの仕事は民主的なファッションにおけるテンプレートであり、私のデザインがあらゆる人々に届くことを大変嬉しく思っています。」と話している。 (Fashionsnap = 3-30-17)

高島屋、「健康」で集客 新宿店にユニクロ新業態

衣料てこ入れ、テーマ型売り場に

高島屋は新業態店の導入で衣料品販売をてこ入れする。 15 日に新宿店(東京・渋谷)に「健康」をコンセプトにした新たな売り場を開設。 スポーツの要素を取り入れたカジュアルウエアを取りそろえるほか、ファーストリテイリング傘下のユニクロの新業態店を誘致する。 収益の核となる衣料品の低迷が続く中、ライフスタイルも含めた提案型売り場で反転攻勢につなげる考えだ。

ファストファッションやネット通販の普及などにより、百貨店の衣料品販売は不振が続いている。 足元でも、全国百貨店の婦人服の売上高は今年 1 月まで 15 カ月連続で前年割れとなるなど、苦戦を強いられている。 高島屋は今回、「ウェルビーイング(幸福)」をテーマに健康関連を集めたエリアを新宿店 8 階に設ける。 もともと中堅アパレルの婦人服売り場だった約 2,000 平方メートルを数億円をかけて改装し、新業態店を多数集積する。 これにより、同店の自前の婦人服売り場の面積は約 1 割縮小する。

導入する全 20 ブランドのうち 9 ブランドが百貨店初出店となる。 その一つがユニクロで、「動き」をテーマにした世界初の新業態店「UNIQLO MOVE (ユニクロ ムーブ)」を誘致する。 スポーツ競技だけでなく階段の上り下りなど日常生活の動きにも焦点を当てた商品を提案する。 ほかに、百貨店初登場となる自転車ウエアブランドの「レリック」や、婦人服ブランド「エミ」の新業態でスポーツウエアやスニーカーを扱う店などもテナントに入る。 物販だけでなく、スタジオを設けて空中ヨガやピラティスのレッスンを提供するなど「体験」の提案も強化する。

消費者の購買意欲はモノ単体を訴求しても高まらない。 高島屋は今後も成長が見込める健康に関してモノとコトを融合させたテーマ型売り場を作ることで消費意欲を刺激する狙い。 改装前に比べ売上高を早期に 2 割引き上げる計画で、新宿店の反響を見た上で他店への拡大も検討する。

主軸の衣料品が足を引っ張る構図は百貨店各社に共通している。 収益構造を変えようと、J・フロントリテイリング傘下の大丸松坂屋百貨店は 3 日、大丸東京店(東京・千代田)に衣料品にカフェや書籍などを融合させたコンセプト型の売り場を開業する。 三越伊勢丹ホールディングスも郊外店で衣料品を中心に自前の売り場を 3 割縮小、飲食店などコト消費のテナントへの賃貸に切り替える方針で、脱衣料品の動きはさらに加速しそうだ。 (nikkei = 3-3-17)

◇ ◇ ◇

ユニクロ、新型店舗オープンへ スポーツ向け衣料が充実

カジュアル衣料のユニクロは 25 日、スポーツ向け衣料などをそろえた新型の店舗を、新宿高島屋(東京都)に出店すると発表した。 スポーツが趣味の人や動きやすい服を日常で着る人を狙い、ユニクロの通常の店舗とは異なる品ぞろえにする。 新型店舗の名称は「UNIQLO MOVE (ムーブ)」で、スポーツウェアや、ストレッチのきいたジーンズなどをそろえるという。 新宿高島屋は 8 階の婦人服フロアを美容や健康、スポーツなどをテーマにしたフロアに全面改装する予定で、ユニクロの新型店舗もこのフロアに出店する。 オープンは 3 月中旬の予定。 (asahi = 1-25-17)

ユニクロ、縫製工場リスト公開 労働環境改善の要望受け

カジュアル衣料のファーストリテイリングは 28 日、「ユニクロ」ブランドの主な縫製工場のリストを公表した。 これまで工場の名前や所在地は非公開だったが、工場の労働環境の改善や生産過程の透明化を求める声に押されて開示した。 こうした取り組みは欧米のアパレル企業で進んでおり、日本でも広がる可能性がある。 ファストリは、ウェブサイト上でアジア 7 カ国にある計 146 工場の業者名と住所を公表した。 うち中国が 6 割、ベトナムが 2 割弱、インドネシアが 1 割弱。 1 年以上の取引実績がある工場が対象で、ユニクロの発注額の 8 割以上を占めるという。

ファストリは、ライバルに生産ノウハウが流出するとして業者名や工場の場所を明らかにしてこなかった。 だが、国内外の人権団体から「工場で従業員に過酷な労働を強いているのではないか」といった指摘を何度も受け、公表に踏み切った。 2016 年 8 月期のユニクロブランドの売上高に占める海外比率は 45% で、海外の消費者や投資家の声も無視できない。 海外投資家から労働環境に関する質問が多いことも考慮したという。

ファストリは 15 年から工場の労働環境の調査を抜き打ちで実施し、労働時間の報告が虚偽だった場合などに発注量の削減や取引停止などの措置をとってきたという。 業者名の公表を通じて、工場に労働環境の改善を促す狙いもある。 従来は業者名や工場の場所が分からず、人権団体などが工場の労働環境を把握することは難しかったが、今後は職場環境の監視をしやすくなる。 国際人権 NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチの土井香苗氏は「工場の従業員自身が、どのブランドの製品を作っているかわからないケースもあった」と話す。 従業員が職場環境の改善を求めても工場が応じない場合に、ファストリに対応を求めることも可能になる。

工場の労働環境に配慮する姿勢を示すことで、ブランドイメージの向上につなげる狙いもある。 新田幸弘執行役員は「特に若い世代は社会問題や環境問題に非常に関心が高く、ブランド選択の基準にもなっている」と話す。 ファストリが展開する別ブランド「GU (ジーユー)」の主な工場のリストも年内に公開し、原材料のトレーサビリティー(生産履歴管理)も進める方針だ。

13 年にバングラデシュ・ダッカ郊外で 1 千人以上の死者を出した縫製工場の崩壊事故などをきっかけに、欧米ではアパレル企業に対して縫製工場の労働環境の適正化を求める声が強い。 16 年には、米カジュアル衣料の GAP などが工場リストをウェブサイト上で公開。 H & M やナイキ、アディダスなども公開済みだ。 土井氏はファストリの対応について「非常に喜ばしい。 今後、日本のアパレル企業で工場のリスト公開が進むきっかけにもなる」と歓迎する。 一方で、「工場の規模や従業員数、生産している製品など、より詳細な情報を公開してほしい。 アパレル企業が労働問題にしっかりと対応する仕組みづくりが大切だ。」と話す。 ユニクロの縫製工場リストは、ファストリの ウェブサイト で見ることができる。 (栗林史子、asahi = 3-1-17)

ファーストリテ、1 月国内ユニクロ既存店売上高は -2.5%

[東京] ファーストリテイリングは 2 日、1 月の国内ユニクロ既存店売上高が前年比 2.5% 減少したと発表した。 マイナスは 2 カ月連続。 客単価は 3.0% 増加したものの、客数が 5.4% 減少した。 客数減は 2 カ月連続となる。 同社では、初売りなどは好調だったものの、昨年の増収率が高かったことから、マイナスになったとしている。 昨年 1 月は 14.6% 増加していた。 (清水律子、Reuters = 2-2-17)

ユニクロ、「最強」ヒートテック投入 寒冷地向けに開発

ユニクロは 19 日、保温力の高い機能性下着「ヒートテックウルトラウォーム(超極暖)」を発売する。 従来のヒートテックやヒートテックエクストラウォーム(極暖)に比べ、一段と暖かい「最強のヒートテック」だ。 長袖 T シャツとタイツ、レギンスがあり、税抜き 1,990 円。 生地が厚いため、下着だけでなく、長袖 T シャツとしても着られる。 寒冷地の消費者から「ヒートテックを 2 枚重ねで着る」との声があり、新たに開発した。 寒冷地向けだけでなく、冬のスポーツや屋外の長時間作業での使用も想定している。

生地はヒートテックを手がけてきた東レが開発。 4 種類の糸の編み方を変え、裏地の起毛部分の毛足も長くしたことで、生地中の空気層をさらに増やした。 ユニクロはスポーツウェアに力を入れており、8 日の発表会では、エベレストに日本人最年少で登頂した冒険家の南谷真鈴さんが商品を紹介した。 ファーストリテイリングの堺誠也執行役員は「スキーの時など、これまでのヒートテックでは物足りなかった場面でも使える。 生活シーンに合わせて選んでいただければ。」と語った。 (栗林史子、asahi = 12-8-16)

ユニクロ国内既存店売上高、11 月 7.3% 増 気温低下で冬物好調

ファーストリテイリングが 2 日発表したカジュアル衣料品店ユニクロの 11 月の国内既存店売上高は、前年同月比 7.3% 増えた。 4 カ月ぶりに前年実績を上回った。 気温が低下し、冬物衣料の販売が好調だった。 比較的単価が高いカシミヤセーターやコート、ブルゾンといった商品がよく売れた。 毎年実施しているセール「創業感謝祭」を前年より 3 日間長く延ばした効果もあり、客数は 4.1% 増えた。 客単価も 3.0% 上昇と 3 カ月ぶりに上昇した。 機能性肌着「ヒートテック」や、軽くて暖かい「ウルトラライトダウン」など定番商品は昨年より値下げしたが、高単価商品の伸びで補った。 (nikkei = 12-2-16)

ファストリ、島精機と「ニット衣料」強化 共同出資会社が発足

ファーストリテイリングは 27 日、繊維機械大手の島精機製作所とニット衣料を手掛ける共同出資会社を発足したと発表した。 ファストリにとってセーターなどのニット商品は「ユニクロ」の秋冬の主力商品の一つ。 縫い目のないニットの製造など高い生産技術を持つ島精機と組むことで、品質や機能性を高めたニット衣料の開発につなげる。

ファストリが島精機の生産子会社、イノベーションファクトリー(和歌山市)に約 2 億円を出資し、合弁会社にした。 出資比率はファストリが 49%、島精機が 51%。 イノベーション社は 2015 年の設立で、ユニクロ向けに島精機のニット編み機を使った衣料品の生産を手掛けていた。 今年の秋冬に「ユニクロ」の店頭に並ぶ女性向けカシミヤセーターなどの一部でも島精機の技術が使われているという。

ファストリはイノベーション社を通じて、無縫製でまるごと編み上げることができる横編み機「ホールガーメント」を使った衣料品を開発・生産する。 同編み機を使えば、デザインの自由度や手触りが向上するほか、生産効率も高めやすくなるという。 欧州の高級ブランドや大手アパレルのニット衣料生産にも使われている。 ファストリはこれまで東レなど繊維メーカーと組んで高機能の衣料素材の共同開発を進めてきたが、国内で衣料品の生産会社に資本参加するのは初めてだ。 生産技術を磨き、商品力を強化する。 (nikkei = 10-27-16)

ファストリ、純利益半減 ユニクロの価格戦略迷走

カジュアル衣料「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは 13 日、2016 年 8 月期決算を発表した。 前年より営業利益は 2 割減、純利益は半減した。 価格戦略が迷走した国内ユニクロ事業の低調と、円高が足を引っ張った。 20 年の売上高目標は 5 兆円から 3 兆円に減らした。

売上高は前年比 6.2% 増の 1 兆 7,864 億円、営業利益は 22.6% 減の 1,272 億円、純利益は 56.3% 減の 480 億円。 売上高の約 45% を占める国内のユニクロが振るわなかった。 既存店の客数が前年同月を上回ったのは 2 カ月だけ。 原料高や為替変動を理由に 14 年に続けて 15 年も実施した秋冬物の値上げが受け入れられず、暖冬も追い打ちをかけた。

決算期前半の失速を受け、今年 2 月から価格戦略を改めた。 春夏物の一部商品を値下げし、4 月以降の売上高は回復基調をたどったが、それまでのマイナスを補いきれなかった。 柳井正社長は決算会見で、値下げ戦略に転じたことについて「お客様は生活防衛になっていて、値上げする時期でない」とし、「毎日が低価格で買いやすくするのが事業がうまくいく秘訣だ」と話した。

売上高の 8 割超を占めるユニクロ事業だが、このうち海外販売が 45% に達するほど伸びている。 特にアジアが好調だ。 8 月末の店舗数は海外が 958 店となり、国内の 837 店を上回っている。 柳井氏は「2 - 3 年で日本の利益を抜く」とみる海外事業の強化を表明した。 ファーストリテイリングの 17 年 8 月期の業績予想は、売上高が 3.6% 増の 1 兆 8,500 億円、営業利益が 37.5% 増の 1,750 億円、純利益は約 2 倍の 1 千億円。 出店は海外中心に増やす。 (栗林史子、asahi = 10-13-16)

ユニクロ、アリババ … アジア衣料、米で苦戦

ファーストリテイリングは、世界のアパレル企業の時価総額上位 10 社に入るが米国ではいまだ黒字化できていない。 ほかのアジアのファッションブランドも、欧米の顧客の嗜好を理解するのに苦労している。 都市部以外の巨大な一般向け市場への浸透が難しいうえ、ネット通販には大手の米アマゾンが立ちはだかる。

アジアのファッションデザイナーたちにとって、欧米のファッション好きな富裕層の関心を引くことは、それほど難しくない。 昨年、中国人のデザイナー、グオ・ペイ(郭培)氏は、ニューヨークのファッションイベント「メットガラ」において、有名歌手のリアーナ氏が着た黄色いケープドレスをデザインして、一躍名声を高めた。 だが、一般向けファッションブランドを成功させるとなると話は別だ。

■ ユニクロは今年も 5 店閉鎖

カジュアルウエアの多色展開を特徴とする日本のファーストリテイリングは、2005 年に米東海岸ニュージャージー州郊外のショッピングモールに「ユニクロ」 3 店を出店して米国進出を果たしたが、3 店とも 2 年も持たずに撤退に追い込まれた。 同社は現在も米国で店舗展開を続けているが、利益を上げるには至っていない。 2016 年 1 - 6 月には米国の 5 店舗を閉店した。

やはり日本の衣料雑貨大手である良品計画(海外でのブランド名は「MUJI」)も、海外展開を進めている。 今年 8 月に、ニュージャージー州のファッショナブルなモールに大規模店舗を出店したところだ。 良品計画の米国法人社長を務める嶋崎朝子氏は、難しいのは地域の購買層に浸透して日常の生活必需品を売ることだと話す。 8 月のオープン時には買い物客が列を作った。 だが、こうした客の話を聞いてみると、彼らの目的は、「MUJI のファン」というクールでニッチなグループの一員になることだという。 これは、同社の狙いとは違う。

世界で販売される衣料品、バッグ、靴の半数以上はアジアで製造される。 ところが、アジアのブランドは欧米であまり浸透していない。 米市場調査会社ミルウォード・ブラウンによると、世界のアパレル企業で時価総額上位 10 社に入るアジアの企業は、ファーストリテイリングだけだ。 中国のスポーツウエア大手のリーニン(李寧)は 2010 年に米国市場に参入しようと、オレゴン州ポートランドに旗艦店をオープンし、その後英語のオンラインストアを開設した。 しかし、両事業とも失敗に終わった。

「アジア風」に見えるブランド「スーパードライ極度乾燥(しなさい)」と「シャンハイタン(上海灘)」は、実は欧州の企業が運営する。

■ 文化的ローカライズの壁

アジアブランドの欧米進出を阻む障害は何か。 欧米人の嗜好に合わせるのに時間がかかるのだ。 ユニクロは、米国スタイルの衣料を販売することで日本最大のアパレルブランドに成長した。 だが、そのユニクロでさえ米国で文化の壁にぶつかっている。 例えば、日本では肌着がユニクロの主力商品だが、欧米ではシャツの下にさらに何かを着る人は比較的少ない、と米金融大手、JP モルガン証券のシニアアナリスト村田大郎氏は指摘する。

また、ユニクロが XL のサイズでは米国人の体の大きさには不十分だと認識したのは、ほんの 2 年前のことだ。 今では米国人に合う「XXXL」を販売している。 少なくとも大都市以外では、価格も問題になる。 ユニクロの売りは、着心地のよいハイテク素材だ。 これで、米「ギャップ」や米「オールドネイビー」などのカジュアルブランドとの違いを出そうとしている。 しかし、郊外の小売りトレンドの指標とされる米コネティカット州のショッピングモール、ダンベリー・フェアでは、ユニクロよりも、最近出店したアイルランドの低価格ブランド「プライマーク」の方に顧客が集まった。

ユニクロの店舗は 6 月に閉店した。 ダンベリー・フェアの店舗賃貸責任者 F・K・グラナート氏は、同モールの顧客はファッションについても支出についても保守的だと説明する。

■ アマゾンの壁も立ちはだかる

洗練さを求める都市中心部に標的を絞る戦略は今でも有効に見えるが、その場合、潜在市場も小さい。 ファーストリテイリングは 9 月 2 日、マンハッタンのソーホーにあるユニクロの旗艦店をリニューアルオープンした。 こうした店舗は比較的好調だ。 同社が英国に展開する店舗は、2002 年には 21 店あり、北西部、中部、南東部に分散していた。 しかし現在も残る 10 店のうち 8 店はロンドンの店舗だ。

オンラインショップも一つの解答になるだろう。 ユニクロはネットに意識を移しつつある。 しかし、米国で小売事業を展開するアジア企業は、米国の小売企業と同じ難題に直面する。 米アマゾン・ドット・コムに匹敵する便利なサービスを提供するのが難しいのだ。 中国の E コマース最大手、アリババ(阿里巴巴)集団でさえ、オンラインのファッション通販を成功させられなかった。 同社は 2014 年に米国で「11 メーン」という通販サイトを立ち上げたが、翌年売却を余儀なくされた。 十分な数の顧客を集められなかったのだ。

11 メーンのシステムでは、購入者への商品の発送は個々の小売店が行わなければならなかった。 そのためコストがかかり、配達に要する日数も一定しなかった。 アジアのほとんどの大手小売りは、自国では顧客に合わせて事業を修正していけるのが普通だ。 そのような企業にとって、1年での撤退は屈辱的だったことだろう。 (The Economist = 10-3-16)

シンガポールにユニクロ「旗艦店」 東南アジアで初

衣料ブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは 2 日、シンガポールの商業施設内に東南アジア初のグローバル旗艦店を開いた。 売り上げ全体に占める東南アジアの比率を今後 5 年強で現在の約 1 割から 3 割程度まで高める狙いだ。 店舗は3フロアで計約 2,700 平方メートル。 日本最大規模の東京・銀座店と同程度の約 500 種類の商品をそろえ、日本とほぼ同時期に新商品を投入するなどし、年 530 万人の集客をめざす。 (シンガポール = 都留悦史、asahi = 9-2-16)

ファストリ、純利益 150 億円下方修正 円高の影響

「ユニクロ」などを運営するファーストリテイリングは 14 日、2016 年 8 月期の純利益予想を 4 月時点から 150 億円少ない 450 億円に下方修正すると発表した。 円高が進んだ影響で、現預金などの外貨建て資産が目減りしたことが要因という。 為替レートは当初 1 ドル = 約 113 円と想定していたが、円高の進行で 1 ドル = 約 103 円に見直した。 このため為替差損 370 億円が生じ、純利益を引き下げた。 一方、売上高と営業利益は、為替による販売への大きな影響がないとして、従来の予想を据え置いた。

同日発表した 16 年 3 - 5 月期決算は、国内のユニクロの売上高が前年同期比 4.4% 増の 1,917 億円、営業利益は同 19.7% 増の 291 億円だった。 週末セールを減らし、ふだんから値下げする施策や、「ジョガーパンツ」などのヒットが押し上げたという。 (栗林史子、asahi = 7-14-16)

ユニクロ、セブンでの商品受け取りを全国に拡大

ファーストリテイリング傘下のユニクロは 14 日、ネット通販で注文した商品をコンビニエンスストアのセブンイレブン店頭で受け取れるサービスの対象地域を、全国に広げると発表した。 2 月に首都圏の約 5,700 店で始めており、19 日に全国約 1 万 8,600 店に広げる。

ユニクロのネット通販で注文する際、受取場所として全国のセブンイレブンを指定できるようにする。 セミオーダージャケットなどをのぞき、原則ユニクロの全商品を対象とする。 コンビニ受け取りの手数料は無料。 購入額が 5,000 円未満(税別)で送料は 450 円と、通常のユニクロサイトと同様だ。 これまで受取場所は自宅などに限られていた。 ユニクロは 24 時間受け取れるコンビニの特性を生かし、ネット通販の拡大を狙う。 セブンはユニクロ商品の受け取りで顧客の来店機会を増やす。 (nikkei = 4-14-16)

ユニクロの営業益、大幅減 値上げで客離れ、冬物不振も

カジュアル衣料「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリングが苦しんでいる。 7 日に発表した 2016 年 2 月中間決算は、値上げによる客離れに、暖冬による冬物の不振も重なり、前年同期よりも大幅に利益を減らした。 価格戦略の見直しも迫られている。

「今期の業績は不合格で 30 点。」 この日の記者会見で柳井正社長は終始、厳しい表情だった。 2 月中間期は、売上高が 1 兆 116 億円で前年同期から 6.5% 増えたものの、営業利益が 33.8% 減の 993 億円と落ち込んだためだ。 業績の足を引っ張ったのが国内ユニクロの不振だ。 2 月末で 844 店あるうち既存店売上高は 1.9% 減、客数は 6.3% 減だった。 (奥田貫、asahi = 4-7-16)

ユニクロが始めるイスラム教徒向けファッションが素晴らしい

日本のファッション大手ユニクロは、2 月後半からアメリカの店舗で「モデスト・ファッション(控えめなファッション)」ラインを展開する。 イスラム教徒の女性に向けて、頭髪を隠すヒジャブなどを販売する予定だ。 デザインを担当するのはイスラム教徒の日系イギリス人デザイナー、ハナ・タジマ氏だ。 ユニクロとタジマ氏は、2015 年にも東南アジアで今回のモデスト・ファッションと似たラインを展開し、成功している。

ユニクロ x ハナ・タジマが正式にスタートするのは 2 月 26 日。 ヒジャブやケバヤなどのイスラムの伝統的な服だけではなく、ゆったりしたシルエットのスカートや長袖のトップスなど、西洋風デザインの商品も取り扱う。 値段は 10 - 60 ドル(約 1,100 - 6,800 円)と手ごろだ。 タジマ氏はハフポスト US 版に、もっとバラエティに富んだ服をつくりたかったと話してくれた。 その理由を彼女はこう話している。 「『控えめ』という言葉は人によって意味が違います。 ヒジャブだけでなく、もっとゆったりとしたシルエットの服やもっと体を隠す服、もっと裾や袖の長い服も提供したいのです。」

これまでにドルチェ & ガッバーナや DKNY、MANGO といったファッションブランドが、イスラム圏の女性をターゲットにした洋服を発表してきた。 しかし、今回のユニクロの試みは、これまでよりも優れているいえそうだ。 その理由の一つとして、デザイナーが実際にイスラム教徒だということが挙げられる。 29 歳のハナ・タジマ氏は、18 歳の時に改宗してイスラム教徒になった。 父親は日本人で母親はイギリス人だ。 この国際的なバックグラウンドが、多様な人たちが集まるイスラムの世界を表しているといえるだろう。

多様なイスラム教徒たちのために、バラエティに富んだ「控えめな服」が用意されている。 頭を包むファッションには、伝統的なスカーフに近い「ヒジャブ」、ゆったりしたシルエットの服の下に着るぴったりした 「インナーヒジャブ」、そして帽子のように髪を隠す「インナーヘッドバンド」の 3 つがある。 これほどの多様性は他の大手ブランドには見られない。

また、ブランドとデザイナーお互いの強みを生かすコラボレーションでもある。 ユニクロは機能性の高い素材で知られていて、今回のヒジャブやヘッドバンドは、通気性が高く水分を外に逃がす素材「エアリズム」で作られている。 38℃ 以上にもなる中東の湾岸諸国でヒジャブを着て暮らすイスラム教徒の女性たちにとって、快適なヘッドスカーフになるだろう。

「コラボレーションの話を頂いた時、最初に頭に浮かんだのはユニクロが持つ知識や技術でした。 イスラムのファッションは多くの素材をつかうことが多いので、通気性がとても大切なんです。」とタジマ氏は述べている。 また、広告も多様性に富んでいる。 ドルチェ & ガッバーナはイスラムファッションの広告に白人女性のモデルしか起用しなかったが、ユニクロは、イスラム教徒の女性とイスラム教徒ではない女性をモデルに起用している。 モデルの一人ユナさんはマレーシア出身のイスラム教徒だが、もう一人はイスラム教徒ではないとタジマ氏は述べている。

控えめであるだけでなくファッショナブルである点も忘れてはいけない。 服は多様性に富んでいて、足首や首、髪を隠す服もあれば、隠さない服もある。 マリーゴールドイエローやアボカドグリーンといった鮮やかな色や、エレガントなスカートやドレス、繊細で派手すぎないデザインの服が用意されている。 ただ控えめな服であればどこにでもあるが、ユニクロのコレクションはお洒落でもあるのだ。

これまでいくつかの大手ブランドがイスラムファッションを作ってきた。 しかし、今回のユニクロのモデスト・ファッションラインは、ブランドが作るイスラムファッションはどうあるべきかを見せてくれるといっても過言でないだろう。 (Krithika Varagur、The Huffington Post = 2-19-16)

ユニクロ、エルメス元デザイナーとコラボの春夏物

ユニクロは、「エルメス」の元デザイナーらが率いるパリの衣料ブランド「ルメール」と共同開発した「ユニクロアンドルメール」の春夏物を 3 月 4 日に売り出す。 ルメールのデザイン性を採り入れながら形はゆったりめにつくり、部屋着にも使える着心地のよさを追求した。 スプリングコートやジャケット、シャツなどが中心で、価格帯はシャツが税別 2,990 - 3,990 円など。 日本を含む 17 の国・地域の店やオンラインストアで扱う。 (asahi = 2-7-16)

学生 100 人規模の海外インターン 実施するあのアパレル大手

カジュアル衣料品店「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリングは 2016 年 2 月、国内の大学や専門学校などに通う最大 100 人の学生を対象に海外でインターンシップを実施する。 2015 年 12 月 7 日、J-CAST ニュースの取材に答えた。 上海やシンガポール、台北、ロンドン、メルボルンの 5 都市に分かれ、海外店で 1 週間の就業体験を積んでもらう。 「(派遣先は)希望をとりますが、1 都市 20 人ずつバランスよく分けたい」と考えている。 100 人規模の学生を複数の国に派遣するインターンは、日本企業では初めてとみられる。

すでに採用ホームページで募集を開始している。 対象となる学生について、「とくに採用年次にこだわらず、広く募集しています」と話す。 宿泊費や交通費などは同社が負担。 国内外で活躍できる人材確保を急いでおり、インターン経験者を採用につなげたい考え。 ユニクロは 11 月末の店舗数が海外 864 店、国内 844 店と初めて海外が国内を上回った。 (J-CAST = 12-7-15)

ユニクロと東レ、提携強化 5 年で取引額 1 兆円目指す

保温肌着「ヒートテック」などのヒット商品を生み出してきたユニクロと東レは 17 日、提携関係を強化し、2016 年からの 5 年間に累計 1 兆円の取引を目指す、と発表した。 高機能衣類の海外展開を進める方針で、過去 5 年の取引額と比べて 7 割増となる。 ユニクロは 2006 年から 5 年ごとに、東レと「戦略的パートナーシップ」を結び、保温や速乾性など機能性の高い東レの繊維を使った商品を共同開発している。 ユニクロと東レとの取引額は、ヒートテックを開発した 06 年からの 5 年間が 2,500 億円。 「ウルトラライトダウン」などが売れた 11 年からの 5 年間は 6 千億円にのぼる見通しだ。

16 年からの 5 年間にはスポーツウェアの開発などにも取り組み、取引額を 1 兆円にする。 東レの日覚昭広社長は「世の中にない新たな商品を供給していく」と強調した。 ユニクロの柳井正会長兼社長は「グローバル化とデジタル化を推し進め、東レとの提携を土台にユニクロを世界一のブランドにしたい。」 環太平洋経済連携協定 (TPP) に参加予定のベトナムでの生産力を増やし、欧州市場を見据えてトルコに新しく工場をつくる方針だ。 店頭での販売情報をデジタル化して工場と共有し、生産過剰や欠品をなくす仕組みを整える。(西尾邦明、asahi = 11-18-15)