婚活女子の心を癒す島根の魅力、注目の癒しスポット 5 つ

平成 27 年に開通した、広島県と島根県を結ぶ「中国やまなみ街道」。 この中国やまなみ街道沿いには壮大な自然と、"働く堅実女子" を癒す観光スポットがたくさんあるんです。 今回は、『縁結びのくに』とも呼ばれる島根県の魅力をたっぷりご紹介します。 島根県といえば出雲大社 … ですが、実は婚活女子が訪れたい恋愛の神様が宿る縁結び神社があるとか。 気になりますよね!

癒しスポット 1 : 壮大な自然の中で自分自身と向き合う、非日常な空間で心を癒す「森林セラピー体験」

整備された森林道なので、女性でも歩きやすい。 地面にはチップが敷き詰められていて、普通に歩く場合よりもカロリー消費量が高いのだとか。 ドイツをはじめ、ヨーロッパの先進国で人気となっている「森林セラピー」は、科学的な裏付けのもと、健康面や精神面に効果があると証明された森林浴のこと。 樹木が発散する芳香「フィトンチッド」という成分に接することで、心身ともにリフレッシュすることを目的としています。 実際に毎日を忙しく過ごす働くアラサー女性として、是非体験したいところですよね。

やってきたのは島根県飯南町。 この飯南町は山陰地方で初めて「森林セラピー基地」として認定を受けたスポットでもあります。 森林浴ができる森は『ホテルもりのす』から歩いて 30 分ほど。 この森林セラピーは、早朝(午前中)が最も効果が得られてオススメなのだとか。 せっかく体験するのであれば、しっかり効果を実感したいもの。 コケが生えないほど綺麗な水なので、美しい川にすむ "蛍" が生息できないとのこと。 川底が肉眼でも見えるほど澄んでいる。

早朝にも関わらず、心地よい日差しと澄んだ空気のおかげでスッキリとした気分になります。 都会にいると、こんな大自然のなかを散歩する機会なんて、なかなかありませんよね。 地面に落ちた葉っぱを踏む音、草花の香り、水辺のひんやりとした空気、全てが新鮮です。 さらに森を進むと、なんと木々の間にハンモックが登場。 ゆっくり目を閉じて自分の心と向き合ったり、景色を眺めたり …、と思い思いの楽しみ方ができます。

「飯南町森林セラピー」は、この他にも森林のなかで楽しむハンドマッサージやサイクリングなど様々なプランがあるそうなので、チェックしてみて下さいね。 こんな風にごろんと寝転がって、身を委ねます。 ハンモックに揺られる感覚がなんとも心地良いです。

◆ お問い合わせ・お申込み : 飯南町観光協会 0954-76-9050/iinantour@gmail.com

癒しスポット 2 : 願いを込めて手作り! 恋愛運アップの縁結びしめなわ体験

ホテルからクルマで 30 分。次にご紹介するのは、出雲大社の大しめ縄を奉納したことでも有名な飯南町「大しめなわ創作館」です。 天井には大きなしめなわが展示されています。 国内の有名神社はもちろん、UAE ドバイなど海外からの依頼も殺到しているそう。 こちらでは、実際にしめなわ作りが体験出来ます。 それぞれの願いを込めて作ると良いとのこと。 やはり気になるのは "恋愛・結婚運" ですよね!

藁をより合わせて結んでいきます。 しめ縄作り初挑戦の筆者ですが、コツを掴むと意外とスムーズに作れました。 縄を結んだら、数種類の紐やシートから自分好みのものを選んでいきます。 最後に、願いを込めたスタンプを押すと … 縁結びや恋愛運アップの願いを込めて作った、手作りしめ縄の完成です。 世界に一つだけのオリジナルの縁結びしめ縄が完成! ご利益に期待大です。

この他にも、花の装飾を施したデコレーションしめ縄など、多種多様のしめ縄作りが体験できるとのこと。 是非それぞれの願いを込めて、自分だけのしめ縄を作ってみて下さいね。

◆ 大しめなわ創作館 : 島根県飯石郡飯南町花栗 54-2、営業時間 : 10 - 17 時/定休日 年末年始

癒しスポット 3 : ワイン好きにはたまらない、ワイナリーで味わう絶品ランチ

美味しいものは即座に心を癒してくれるもの。 旅先ではご当地のものを積極的に採り入れたいですよね。 美活にも興味のあるアラサー女性なら、ワイナリーで美容効果もあると言われるワインを片手にお野菜ランチなんていかがでしょうか。 飯南町からクルマで約 1 時間、やってきたのは島根県雲南市にある『奥出雲ワイナリー』。

ワイナリーの前には多くの葡萄園が広がる。 敷地は葡萄畑からの甘い香りでいっぱい。 一杯 100 円で各種ワインの飲み比べができる。 ワイン好きにはたまらない、至福の時間です。 ドライバーには濃厚な葡萄ジュースがオススメ。 この奥出雲ワイナリーでは作り立てのフレッシュなワインや葡萄ジュースの飲み比べができるほか、女性に大人気のランチプレートも堪能できます。

季節の野菜を使用したランチプレート。 少しずつ、たくさんの種類を食べられるのが女性には嬉しいポイントです。 また、女性が気になるのはお土産ですよね。 奥出雲ワイナリーはここでしか買えないお土産も多数あるので、自分へのご褒美にはもちろん友達へのプチギフトなどにもオススメです。 特に人気なのは『オーガニックトマトソース』や『奥出雲ワイン』なのだとか。 食材や産地にこだわりたい大人な女性にぴったり! 贈り物にも喜ばれそう。

◆ 奥出雲ワイナリー : 島根県雲南市木次町寺領 2273-1 電話 : 0854-42-3480

癒しスポット 4 : 松江市エリアで、縁結び神社での恋占いや絶景巡り

島根県の有名な神社といえば、出雲大社ですよね。 しかし、その出雲大社のほかにも縁結びの神様が宿る神社があるのだとか。 恋愛運が気になる "婚活女子" は絶対に訪れたいスポットです!

縁結びのご利益がある「八重垣神社」は女性同士での参拝客が多いのが特徴。 縁結びお守りや、椿をモチーフとした美のお守りなども人気なのだとか。 そんな八重垣神社で、外せないのは鏡の池での恋占い。 縁結びの願いを込めて、気になる今後の恋愛運を占ってみましょう。 二本の椿が芽吹き、地上で一体となったことから夫婦の契りの象徴として神聖視されるようになった夫婦椿。 八重垣神社に縁結びのご利益があるとされる所以は、この木を立てたとされる稲田姫命から。

神社内を奥に進むと、立派な二本椿があります。 そこを、右手に進むと縁結び占いができる「鏡の池」に到着。 小さな池ですが、青い水面と静けさに神々しさを感じます。 この鏡の池では、ご縁の遅速について占うことができます。 まず、池に占い用紙を浮かべ上から硬貨をそっと乗せます。 この用紙が早く沈む(15 分以内)と縁が早く、逆に遅く沈むと(30 分以上)と縁が遅いとのこと。 また、沈む場所によって、近くで沈むと身近な人との縁があり、遠ければ遠方の人との縁があると言われています。

緊張しつつ、水面に用紙を浮かべます。 水に濡れるまでは文字が見えません。 水につけると、少しずつ文字が浮かんできます。 ご縁のある方角や恋占いの運勢、メッセージが浮かびあがります。 少しずつ占い用紙が沈んでいく様子をじっと待ちます。 結果、ギリギリ 15 分以内に沈むことができて一安心。

硬貨と用紙の間に水が少しずつ溜まり、沈んでいきます。 同じタイミングで水面に浮かべても、人それぞれ沈むスピードや場所が異なっていて不思議。 婚活女子にとって、縁が遠いか、運命の相手がどこにいるのかは気になるポイントですよね。 そもそも、結婚できるのか … なんて悩みがちなあなたは、由緒ある八重垣神社の鏡の池で、恋占いをしてみてはいかがでしょうか。 婚活のヒントになるかもしれませんよ。

◆ 八重垣神社 : 島根県松江市佐草町 227 占い用紙は神札授与所にて一枚 100 円で購入できます。

癒しスポット 5 : 見る時間によって表情を変える、夕日百選「宍道湖」

最後にオススメしたい注目スポットは、松江市と出雲市にまたがる「宍道湖」。 全国でも 7 番目に大きく、シジミや白魚が獲れることでも有名な湖です。 この宍道湖の魅力は、なんといってもその美しい景色。 日中は、澄んだ空が反射することで水面がより青く見えます。 また、夕暮れ時には湖と空が茜色に染まるそうで、その美しさは『日本の夕日百選』に選ばれるほど。

松江市在住の島根女子にお話をうかがうと、「仕事で疲れたときに一人でふらっと立ち寄っています。 元気をもらえる場所です。」とおっしゃっていました。 たしかに、この風景を見ていると「また明日からも頑張ろう!」とパワーが湧いてきそう。 地元女性の心も癒す、絶景スポット宍道湖。 是非、一度訪れてみてはいかがでしょうか。

湖沿いには遊歩道やテラスもあるので、ゆっくり見たい方におすすめです。 予定の日没時刻の 30 - 40 分前からスタンバイすると、少しずつ夕日が沈む様子や湖が青色から紅色に染まる変化が楽しめます。

◆ 宍道湖 : 島根県松江市袖師町 アクセス : 山陰道松江西ランプより R9 経由宍道湖畔へ、嫁ヶ島バス停 (下車すぐ)

☆ ☆ ☆

毎日一生懸命頑張っているからこそ、仕事や恋愛などにちょっぴり疲れを感じる瞬間ってありますよね。 そんなときは、「ご縁」を結ぶ島根県にふらっと足を運んでみてはいかがでしょうか。 仕事や恋愛のストレスから解放されて、素顔の自分で過ごす週末。 きっと心から癒される時間になるはずですよ。 出雲では 11 月は神有月と呼ばれ、日本の神様が出雲大社に集結すると言われています。 出雲大社に旅の計画を立てている堅実女子は、足を延ばして訪れてみてはどうでしょう?

ちなみに、飯南町で今秋収穫されたばかりの林檎を湯船にぎっしり浮かべた『貸切りんご温泉』が、期間限定で登場しています。 日本有数の炭酸泉『頓原天然炭酸温泉ラムネ銀泉』は、鉱泉水に大量の炭酸ガスが含まれているので美容効果もバツグン! 今が旬な蜜たっぷりの美味しい林檎を湯船に浮かべるなんて、本当に贅沢な体験ですよね。 甘い香りが浴室に広がる、至福のくつろぎタイムもお見逃しなく! (Suits WOMAN = 10-8-18)

山形県庄内から次世代の街づくりを発信する、「ヤマガタデザイン」の新たな試みとは

東北地方の人口減少エリアでありながら、いま日本で最もポジティブなエネルギーに満ちている地方都市のひとつである山形県鶴岡市。 そのエネルギーの源泉を探るべく、山形県庄内地方において完全地域主導の "街づくり" を提案する、「ヤマガタデザイン」のオフィスを訪ねました。 美しい水田風景が広がる山形県庄内地方。 この地で "街づくり" を行う「ヤマガタデザイン」のオフィスは、合成クモ糸繊維「クモノス」の開発に成功したスパイバーをはじめ、世界的に注目されるバイオベンチャー企業が集う鶴岡サイエンスパークの一角にあります。

ゼロから産業を生むための基礎研究に着目し、鶴岡市が市内の約 21ha の未整備地を活用した「サイエンスパーク構想」を打ち出したのは 1999 年のこと。 2001 年に慶應義塾大学先端生命科学研究所の誘致に成功したことを皮切りに、現在まで 6 社のベンチャー企業を生むなど、地方創生の成功モデルとして大きな注目を集めています。

しかし、ベンチャー企業群の急激な成長のスピードに行政主導の開発では追い付かなくなり、約 21ha のうち未整備の 14ha は取り残されてしまう状態に …。 こうした未整備地の開発を引き継ぐことになったのが、大手不動産ディベロッパーを退職し、ふらりと地縁のないこの地に足を踏み入れた山中大介さんです。 偶然か必然か - -。 どちらにせよこの運命的な出合いが、山形県庄内を大きく変える街づくりカンパニー、「ヤマガタデザイン」誕生のきっかけとなったのです。

その地域に必要なものを、すべて自分たちでつくるという決断

ヤマガタデザインの創業者で代表取締役を務める山中大介さんは、もともと三井不動産で商業施設の開発などを担当していました。 「周囲の人たちとの関係もよくてやりがいもあり、居心地のいい会社だったのですが …。 会社の枠を超えた自分にしかできない、大きな価値を生む仕事がしたいと考えるようになり、思い切って退社したのです。」と、山中さんは当時を振り返ります。

その後、家族ぐるみの付き合いをしていた友人の父親だった、慶應義塾大学先端生命科学研究所所長の冨田勝さんに誘われ、視察がてら鶴岡サイエンスパークへ。 一度はスパイバーに入社するものの、民間主導での開発を求める周囲の期待が高まる中で、鶴岡サイエンスパークの未整備地開発を手がけるヤマガタデザインを設立。 山中さんが家族とともに庄内に移り住んでわずか数カ月後の、2014 年 8 月のことでした。

当初は資本金 10 万円からのスタート。 社員数は年々増えて現在は約 50 人のチームに拡大し、事業内容も鶴岡サイエンスパーク内の未整備地開発から庄内地方全体の "街づくり" へと急速なスケールアップを遂げているヤマガタデザイン。

「たとえば、鶴岡サイエンスパークが世界的な注目を浴びているからといって、地域の人にとっては遠い話ですし、やはり温度差がある。 サイエンスパーク構想の本来の目的である、I ターン人口を増やそうという話にしても、外から移り住んだ人と地域に住む人が断絶しているのでは意味がありません。 どこで生まれようが、庄内地方で住むことには変わりない。 結局は地域に住む人も外から来た人も、誰もが暮らしやすい環境をこの地域につくる必要があります。 そう考えてみると、自分たちが庄内地方に移り住んでみて、この地域に必要だと思うものはたくさんある。 そうした地域に必要なものを、我々はすべてつくろうと考えているのです。」

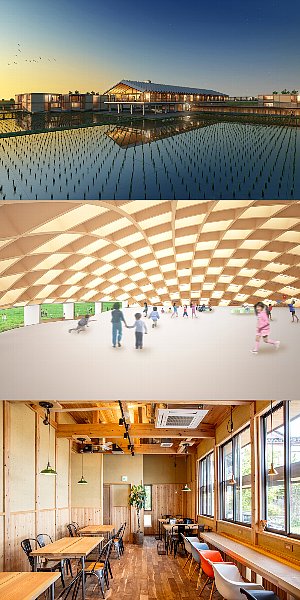

2018 年 9 月には、143 の客室を備えた交流宿泊施設「ショウナイホテル スイデンテラス」と、全天候型の子ども向け遊戯施設である「キッズドーム ソライ」を鶴岡サイエンスパーク内にオープン。 建築界のノーベル賞とも評されるプリツカー賞の受賞歴もある建築家の坂茂さんが、両施設の設計を手がけています。

その名の通り、まさに水田に浮かぶように立つホテルのコンセプトは「自然体で過ごす交流と滞在の拠点」。 空間を広く取った客室に加え、水田を眺めながら酒を酌み交わせるテラスや源泉かけ流しの温泉、フィットネススタジオやビジネスルーム、地元産の食材を使った料理を提供するレストランなど、滞在者と地域の人々が交流を図れる共用スペースも充実しています。

一方のキッズドーム ソライのコンセプトは、「本能と創造性が爆発する遊び場」。 世の中に存在するすべての色や建築資材などのあらゆる素材、さらにはそれを加工するための道具やサイエンスツールなどが揃い、訪れる子どもたちは自由に使うことができます。 また、この場所でつくった作品をグローバルに発信できる仕組みや、鶴岡サイエンスパーク内の企業に勤める技術者と子どもたちが交流できるプログラムなども準備される予定です。

地域の自然や資源を、“カッコよく”デザインするということ

「庄内地方に住民票を移すことが、当社の数少ない入社条件です。 ホテルにしても子どもたちの遊び場にしても、地域の人間である我々が、この地域に必要だと感じたからつくったもの。 どちらも観光施設とは考えていません。

地域の人が喜んで活用してくれて、その上で『面白い施設があるからおいでよ』と知り合いを連れてきてくれるようになればいいな、と。 そもそも庄内地方にも魅力的な観光資源はありますが、地元の人が自分たちの住む土地の魅力に気づいていなかったり、面白がっていなかったりしますよね。 それは他の地方都市でも同様ですが、だからこそ今回のホテルのように、地域の魅力をカッコよくデザインすることが大切になると思うのです。」

地域の魅力を "カッコよく" デザインする - -。 山中さんが語ったそのキーワードは、現在ヤマガタデザインが進める数々のプロジェクトに共通するものです。 たとえば、鶴岡市内の豊田地区で展開される「イロドリ」プロジェクト。 2017 年に古民家や蔵を "リデザイン" してオープンした「ファーマーズ ダイニングカフェ イロドリ」では、無農薬で育てられた地元の米や野菜、庄内豚や地鶏などを使ったカレーやルーローファン、ガイヤーンといったエスニック料理が提供されています。

「地元の農家の人には『そんな食べ方だと味がわからない』と怒られますが(笑)、これからの時代にオーガニックは当たり前ですからね。 和食は家庭でいつでも食べられますから、地元の米や野菜をそうじゃない料理に "デザイン" して、若い人たちに山形県庄内の食材をより身近に感じてもらおうという試みです。」

カフェに隣接するエリアでは、12 棟のハウスを設置して無農薬野菜を栽培。 現在の生産能力は年間約 150t、3 年後にはハウスを 100 棟まで増やし、年間 1500t の収穫を目指します。 「野菜づくりを始めたのも、庄内地方では冬場に野菜を生産する農家がなかったからです。 これだけの農地があるのに高い物流コストを払って他県の野菜を食べるのもおかしな話ですから、それなら我々がつくろうと。」

「農業については、庄内地方から将来的に、農薬の使用をなくすことも我々のミッションと考えています。 いま計画を進めているのは、農薬を使わずに米づくりをするためのプラットフォームの提供や、収穫された米を JA よりも高く買い取れる仕組みづくり。 既に農作物加工場の建設も予定していますが、この仕組みができて計画が進めば進むほど、庄内平野が自然な形に戻っていく。 次の世代に街を残すという意味でも、農薬を使わない農業の実現はとても重要だと思っています。」

厳しさを増す都市間競争を生き抜くための施策が、いち民間企業から次々と打ち出され、驚くべきスピードで実現されていく - -。 その背景にあるのは、地域の人々を巻き込んだ圧倒的にポジティブなエネルギーです。 そしてもちろんその中心には、約 5年前にふらりとこの地に降り立った山中さんが率いるヤマガタデザインというチームがあります。

「私自身、勉強したら人はなんでもできると思っていますし、街づくりには大手資本やマーケティングのロジックを超えた、"できる" というポジティブなエネルギーが重要だと思います。 我々が地元の人たちから応援してもらえるのは、すべての施設や人への投資を自分たちが借り入れた資本で行うなど、地域の人間としてリスクを取ってチャレンジしているから。 資本金 10 万円からスタートして、現在では約 40 社の地元企業や地銀にも支援していただいていますが、今後は庄内地方に住む約 27 万人の人たちが、当社に直接投資できるような仕組みもつくりたいと考えています。」

このように今後の展望を語る山中さんの熱い思いや理念、そして人柄に魅せられ、遠く広島やアメリカなど国内外からも優秀な人材がヤマガタデザインに入社しています。 もちろん、彼らは山形県庄内に移り住み、自身や家族の幸せな暮らしを模索しながら、地域の人たちとともにワクワクする街を、カッコよくデザインしていきます。 (西田嘉孝、Pen = 6-5-18)

インド企業の名を擁する島根県の農業機器メーカー「三菱マヒンドラ農機」

昨今、外資系企業と日本企業の提携や M & A は珍しい話ではなくなったが、インド企業と手を組んでグローバル展開を目指す企業が島根県松江市にある。 それが、農業機械全般を開発・製造する三菱マヒンドラ農機である。

三菱マヒンドラ農機株式会社の主要株主の出資比率は、三菱重工業株式会社 (66.7%)、マヒンドラ & マヒンドラ社 (33.3%) である。 三菱重工グループ 100% 子会社であった三菱農機(本社:松江市)が 2015 年 10 月 1 日付で第三者割当増資を実施し、インドのマヒンドラ & &マヒンドラ社が 33% 出資した。 出資額は約 30 億円であった。 同社の歴史は長い。 始まりは、三菱マヒンドラの前身である三菱農機のそのまた前身となる、「佐藤商会(1914 年)」まで遡る。

佐藤商会を創業した佐藤忠次郎は、島根県松江市東出雲町出身。 父親が失明したこともあって、貧しさのどん底で少年時代を送っていたという。 そのため、子どもの頃から農業の手伝いで駆り出され、家計を助けていたという。 そんな折、自転車で田んぼを走っている途中くぼみにはまって倒れ、横転した車輪の動きをヒントに回転式稲扱機を発明。 製作販売のために佐藤商会を設立した。 忠次郎は、その後も研究を重ね、動力脱穀機、動力籾摺機など数々の農機具を発明し、事業も拡大。

1944 年に、忠次郎は喘息が原因となり 59 歳の生涯を終えるが、サトー式農機の名声は全国へと広まっていた。 しかし、1971 年には経営に行き詰まり、自主再建を断念。 その後、1989 年に三菱機器販売株式会社と、佐藤造機株式会社を存続会社としする対等合併を行い、社名が三菱農機株式会社となり、2011 年には三菱重工の完全子会社となった。

インドのマヒンドラ社との付き合いは 2003 年の頃からだ。 このとき、マヒンドラ USA 社と OEM 契約を締結したことで関係が生まれている。 その後、冒頭で述べたように 2015 年にインドのマヒンドラ & マヒンドラ (M & M) と戦略的協業で合意し、三菱マヒンドラ農機株式会社に社名変更した。 マヒンドラ & マヒンドラ社は、1945年に鉄鋼貿易会社として創業し、現在は IT、金融、不動産、製造など多岐にわたるビジネスを展開しているインド財閥「マヒンドラ・グループ」の中核企業であり、自動車、農機といったグループの製造部門を担っている。

農業はインドの主要産業の一つである。 農業大国のインドは世界最大のトラクター市場でもあり、マヒンドラのトラクターは 34 年にわたりインドでシェア No.1 の 42.7%、世界でもトップブランドであり、販売台数も 26 万台となっている。 マヒンドラは、今年 11 月のトラクターの販売台数が 2 万 2,754 台と、前年同月 1 万 7,262 台に比べて 32% 増えたと発表した。 マヒンドラのトラクターのインド国内売上は 21,046 台で、前年同期の 15,918 台と比較して 32% 増となった。 また、マヒンドラのトラクターのインドからの輸出は 1,708 台で、前年同月の 1,344 台を 27% 上回っている。

日本国内の農業事情は苦しいが …

ただ、現在の日本の農業機械市場は苦しい状況にある。 農林水産省の「農業機械をめぐる情勢(平成 28 年 3 月)」によれば、農家数の減少に伴い、主要農業機械(トラクター、田植機、コンバイン)の国内向け出荷台数は年々減少している傾向にあるのがわかる。 販売農家数は、1975 年に 495 万戸あったが、2013 年には 146 万戸まで減少した。 主要農業機械の国内向け出荷台数については、1995 年および 2014 年の比較データがあるが、

トラクター 90,623 台 ⇒ 46,104 台 (▲49%) / コンバイン 64,572 台 ⇒ 21,004 台 (▲67%)

/ 田植機 81,729 台 ⇒ 27,756 台 (▲66%)

と減少している。

ただ、海外向けの輸出額については、一時的には大きく減少したものの、近年はアジアを中心に日本製農機へのニーズの高まりから持ち直している。 主要農業機械の出荷額は、1995 年および 2014 年の比較データがあるが、

国内出荷額 5,092 億円 ⇒ 3,041 億円 (▲40%) / 輸出額 1,046 億円 ⇒ 2,407 億円 (+130%)

/ 出荷額合計 6,138 億円 ⇒ 5,448 億円 (▲11%)

となっている。

こうした状況を鑑みるに、東南アジアを筆頭に、グローバル市場における強い販売力を持つマヒンドラ社との提携はこれ以上ない好機だったと言える。 三菱マヒンドラ農機は、グローバル市場において、従来の米国市場へのトラクターの OEM 供給に加えて、マヒンドラ & マヒンドラ社の製品ラインナップを補完する重量の軽いトラクターに強みが発揮されると期待されている。 マヒンドラ & マヒンドラ社の世界戦略の中で、日本はトラクターの研究開発拠点、製造拠点として位置づけられている。

島根の発明家が興した会社が、時を経て日本、そしてインドの財閥系企業と提携し、世界を目指す。 少年時代の忠次郎の思い描いた夢は、まだ続いているのだ。 (丹羽唯一朗、Harbor Business = 12-22-17)

島根県益田市に見る "ポスト" コンパクトシティのクラウド活用術

人口 4 万 7,590 人を抱える島根県益田市も高齢化が進むが、同市は県内でも最も広く人口密度は低い。 近年、各地域集落での共助活動が機能しない問題を PaaS で解消しようとしている。

サイボウズは 11 月 8 - 9 日、イベント「Cybozu Days 2017」を開催。 創業から 20 周年を迎える節目の年にあたる今年は、さらにチャレンジングな次の 10 年へとつなげる決意のもと「壁を超える」をテーマに各種講演や同社製品に関連したワークショップなどが開かれた。 その中の 1 つとして、9 日には「持続可能性を追求する島根県益田市の地方創生 - クラウドが支援するポストコンパクトシティ -」と題したセッションが開催された。

同セッションでは、サイボウズ社長室フェロー 野水克也氏を進行役に、益田市役所人口拡大課課長補佐岡崎健次氏と一般社団法人小さな拠点ネットワーク研究所監事の檜谷(ひのきだに)邦茂氏が登壇し、益田市でのクラウドを活用した地方自治体における地域再生の取り組みが紹介された。 益田市は年々高齢化が進み、現時点での高齢化率は 36.2% にのぼり、2040 年には 40.5% にまで拡大すると予測されている。 同市の人口密度は 1 平方キロメートルあたり 63 人。

しかし、同市での出生率は高く、野水氏は「実は少子化問題ではない。 東京に対する人口の供給源になっている。 都市圏以外はだいたいどこも同じ状況。 地方を大事にしなければ、東京もいずれは危険だ。」と語り、こうした地域が抱えているのは「残された人々の問題」と指摘する。 人口流出により、近年、各地域集落での共助活動が機能しない問題を抱えている益田市では、自治体と地域住民、NPO が連携し、数年前から先進的な取り組みが進められている。 その 1 つが、2016 年度に着手された「益田市の中山間地域における ICT を活用した持続可能な地域運営のモデル構築の実証実験」だ。

ICT を活用し、地域と市役所が共通して抱えている問題を共有、解消するために連携を図る試みで、PaaS「kintone」が無償で提供されている。 檜谷氏が属する小さな拠点ネットワーク研究所は、地域住民からのヒアリングやワークショップなどを通して、地域運営に必要なアプリの開発、運営を支援している。

具体的な取り組みとして、益田市では住民が家庭菜園で採れた農作物を地元保育所の給食の食材として活用するためのネットワークとプラットフォーム作りを kintone が担う。 消費者からの要望を受け付け、農作物を集荷し、出荷するという、通常は農協のような組織が担う役割を kintone を活用することで伝票や領収書の作成に至るまで少数の関係者でもワンストップで提供している。

この取り組みは農作物の地産地消を実現するだけでなく、高齢者の生きがいにも寄与し、子どもたちの食べ残し問題、食材コストの削減などあらゆる問題の解決にもつながっているといい、野水氏は「Uber の仕組みにも似ている。 一種の働き方改革と言っていいかもしれない。」と感想を語った。 kintone を活用して益田市で進められている、もう 1 つの取り組みが "獣害対策" だ。 イノシシやサルなどの野生動物が住宅街に侵入し、田畑を荒らすといった問題に近年頭を悩ませている益田市では、3 年間で 740 頭のイノシシを処分したものの、被害はむしろ拡大したという。

そこで、危害を及ぼすイノシシの個体を判別できていないために効果が上がっていないと判断した同市では、予防対策に乗り出すことに決め、ここでも kintone が活用されている。 対策が行われている地区では、子どもから大人までの全員が、イノシシやサルの目撃情報や被害状況をスマートフォンで即座に入力し、それを市の鳥獣対策の職員が共有できるデータベースを構築。 これにより、リアルタイムに情報を把握できるので、被害を防ぐためにしなければならない対策を事前に立てられるようになったのだという。

檜谷氏は、地域問題を解決する、こうした取り組みのあり方について次のように語る。 「この手の問題に対して、人と動物を棲み分けるために、地域を町の中心に集約させる "コンパクトシティ論" が語られることがあるが、今住んでいるところで解決する、同じ場所で暮らし続けるためにどうするかという方法を考えるべき。 先祖のお墓がそこにあったりもするので "急に移ってください" というわけにはいかない。 誰のための幸せか? というのを大事にしなければならない。」 人口減や高齢化により現在直面しているこうした地方の問題に対して、これからは住民自らが主体的に取り組んでいくことが必要だ。

2 人の登壇者は、最後に見解と今後の展望についてそれぞれ次のように語った。 「自分たちで選択して決めていくことが大事。 地域の人が自分事にまずならなければならない。 そして、暮らしを変えないために変わり続けていくこと。 地域の中で人が育つ仕組みを作らなければ、人材は流出する一方で人口を維持できない。(岡崎氏)」

「例えば自分の家の前を掃除するとかは、もともとあったコミュニティーの中でも成り立っていたものだが、どこかのタイミングで全部行政がやることになった。 それが何十年か経ってもう一度、住民自治をどうするかという考え方が今問われていると思う。 しかし、今は人口が多い時代ではないので、IT を活用しなければ成り立たない。 益田市の事例をお手本に同様の取り組みは他の自治体でも広がり始めている。 今後はさまざまな自治体とノウハウを共有していきたい。(檜谷氏)」 (Emi KAMINO、TechRepublic = 11-16-17)

神話の地から最先端の発信を - - IT しまね開業支援事業

「IT しまね開業支援事業」は、島根県が 2015 年度から推し進めている企業立地支援事業。 島根県に移住し、個人事業者として IT 関連の事業に取り組む人をさまざまなかたちで支援する。 特にスタートアップの支援に力を入れており、事業所の家賃、通信費、オフィス機器使用料、都市部への出張経費などに対する補助を実施。 また、事業規模拡大による新たな従業員の雇用経費などに対しても補助を行っている。

こうした支援に関心のあるエンジニア向けに、現地で実際に仕事や生活環境、行政のサポート体制などを知ってもらうためのトライアルイベント「IT しまね開業支援体験ツアー」を実施。 2015 年度は島根県の北部にある隠岐諸島(海士町と隠岐の島町)、2016 年度は島根県の西部にある鹿足郡(吉賀町と津和野町)で行われ、今年度(2017 年度)は島根県の東部にある奥出雲町(実施期間 2017 年 11 月まで)と雲南市(同 2018 年 2 月まで)で実施している。 これまて 24 人がツアーに参加し、実際に 6 人が移住し開業に至っているという。

今回、この体験ツアーの支援に名乗りを上げたのが、ビジネス SNS 「Wantedly」を手掛けるウォンテッドリーだ。 同社は 2017 年 10 月 3 日に、IT しまね開業支援体験ツアーへの支援開始を発表。 奥出雲町と雲南市での同ツアー募集ページを Wantedly で掲載し、集客の支援を行っている。 人材採用の新潮流としてスタートアップを中心に人気を集めている Wantedly だが、首都圏中心だった企業・団体とビジネスパーソンとのマッチングサービスのニーズが、近年は地方企業や自治体での利用例も増加。 特に IT 人材が地方で不足していることから、地方で働く IT 人材を増やすことに貢献していくという狙いが今回の取り組みの背景にあるという。

イノベーションの地域性〜島根といえば …

島根県といえばまず思い浮かぶのが「出雲大社」。 大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)を祭る "縁結びの神様" として知られている。 その他では日本一のシジミ産地として有名な「宍道湖」、2007 年にユネスコの世界遺産に登録された「石見銀山遺跡」、現存する唯一の正統天守閣といわれる「松江城」など、壮大な歴史や自然の感じられる名所旧跡がある一方で、県の人口は 68 万 4,868 人(2017 年 9 月)で 47 都道府県中 46 位と全国で 2 番目に少なく、県全域で過疎化が進んでいる。

近年は "活力のある地方の先進県" を目指して産業の振興に県を挙げて力を入れており、特に 2007 年から開始した IT 産業への支援施策は、IT 産業売上高と IT 従事者数をそれぞれ 2 倍に拡大。 さらに県外からの IT 従事者数が 5 倍以上となるなど 10 年を経過して確実に成果を生み出している。

ここに注目!

注目するのは、島根県がオープンソースのプログラミング言語「Ruby」発祥の地だということ。 松江市出身の "Ruby の生みの親" まつもとゆきひろ氏が今なお地元を拠点に活動していることや、県による IT 産業への支援施策も後押しし、Ruby 関連の企業や人材が島根県に集まってきている。 オブジェクト指向のスクリプト言語である Ruby は、シンプルな文法などによって分かりやすいプログラミングができるため、ソフトウェア開発の生産性を高める効果が特長だ。

2012 年には Ruby の長所はそのままに、よりコンパクトな構造に軽量化・最適化した組み込み機器向け「mruby」が登場。 2017 年初頭にはプログラム実行時の必要メモリ量を少なくした小型端末向け「mruby/c」をリリースするなど、時代のニーズに合わせて今も進化を続けている。 mruby/c はセンサネットワークやウェアラブル端末向けの開発言語として期待されており、IoT 時代での新しいモノづくりプラットフォームへの注目は高い。 (MONOist = 10-27-17)

◇ ◇ ◇

ビジネス SNS 「Wantedly」が島根県の IT 人材移住支援を開始 地方で働く魅力を共感でマッチング

ビジネス SNS 「Wantedly」を運営するウォンテッドリーは、本日 2017 年 10 月 3 日(火)より、島根県が取り組む「IT しまね開業支援体験ツアー」の支援を開始いたします。

-

IT しまね開業支援体験ツアー

https://www.wantedly.com/project_lists/319

取り組みの背景

ビジネス SNS 「Wantedly」は、企業や団体とビジネスパーソンのより良いマッチングを目指し、2012 年 2 月にサービスを公式リリースしてから現在まで利用企業者数 2 万 社、月間 150 万人が利用するサービスに成長を続けております。 サービスをリリースした当初は、東京所在の企業を中心に利用されておりましたが、最近では地方企業や自治体の利用例も増えており、特に、地方で不足していると言われる IT 人材がユーザーに多いことから、地方で働く IT 人材を増やすことに貢献していきたいと考えています。 島根県では、IT 人材の移住促進活動に注力しており、2015 年より「IT しまね開業支援事業」を行い、これまで 24 人がツアーに参加し、実際に 6 人が移住し開業にいたっています。

-

IT しまね開業支援事業 詳細

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/enterprise/richi/ritti_danti/itshimanekaigyoushienjigyou/

今回は、奥出雲町と雲南市での移住/開業体験ツアーを計画しており、「Wantedly」での募集の掲載、ならびにウォンテッドリーが集客の支援を行います。 「Wantedly」のユーザーである IT 人材に地方で働くやりがいや楽しさを伝え、島根県の取り組みへの賛同者を増やしてまいります。

-

奥出雲町ツアー内容詳細

https://www.wantedly.com/projects/157498

奥出雲町では、企業合宿の誘致や古民家を活かしたシェアオフィス、コワーキングスペースの整備など積極的に行い、IT 企業・IT 人材誘致に取り組んでいます。 企業合宿「OKUIZUMO STYLE (おくいずもスタイル)」は「都会では得ることのできない刺激的で魅力的な新しいワークスタイル・ライフスタイルを奥出雲町で一緒に模索してみませんか?」をコンセプトに、奥出雲の自然、神話、農業体験、食などアクティビティのラインナップを多く用意し、ご利用になる皆さんのご要望に柔軟に対応できるよう、一から合宿をオーダーメイドすることが可能です。 また、Wi-Fi ステーション・AP を町内に 35 か所整備し、快適なネット環境を整えました。

-

雲南市ツアー内容詳細

https://www.wantedly.com/projects/157500

都会の喧騒を離れ、自然に囲まれ、四季を感じながら、また、地域のコミュニティとふれ合いながら働く ...そんな自然や人とのつながりから生まれる有機的なライフスタイルをお考えの方、ちょっと田舎で豊かな環境に囲まれながら、よりクリエイティブな仕事にチャレンジしてみませんか。このツアーは 1 組 1 名から、参加可能です。 日程は相談に応じ、Wi-fi 完備のワークスペースの利用やオーダーメイドの移住・開業体験をご案内します。

今後の展望

今後も、ビジネス SNS「Wantedly」を更に成長させ、より多くの企業や団体とユーザーの良いマッチングや、地方の人手不足という課題に貢献できるよう、サービスの向上に努めてまいります。 (PR Times = 10-3-17)

「三江線後」へ短い検討期間 ぬぐえぬ不安 島根

「天空の駅」。 二つのトンネルに挟まれた JR 三江線の宇都井(うづい)駅は邑南町の高さ約 20 メートルの鉄橋上にあり、こう呼ばれる。 ホームに上がるには 116 段の階段しかないため、高齢化が進む約 60 戸の地元集落の利用はほとんどなく、来春の廃線が迫る。 そんな駅そばの民家に先月、農村体験施設「うづい通信部」がオープンした。 廃線が昨年 9 月に決まると、訪れる鉄道ファンらが急増した。 自動販売機を探すのにも苦労するこの地区で「地元と触れ合うことで旅の記憶に残してほしい」と住民らでつくるまちづくりグループが開設した。

先月下旬、施設を利用していた広島市の会社員森川弘明さん (48) は「ゆっくりした沿線の雰囲気にはまった。」 三江線に乗るのは廃線決定から 5 度目だ。 埼玉県の大澤崇伸(たかのぶ)さん (45) は 2 泊 3 日の鉄道旅で初めて訪れた。 「廃線後も、訪れるきっかけがあれば」と 2 人は口をそろえる。 廃線まで残り半年を切る中、そのきっかけづくりへの模索が地元で始まった。

■ 廃止まで機関短く

「鉄道の廃止は、うかうかしていると地域振興の大事な機会までなくしてしまう。」 そう話すのは日高弘之さん (76)。 代表を務める二つの市民団体が共同で先月、提言書を町に提出した。 宇都井駅や広島県三次(みよし)市にある隣の伊賀和志(いかわし)駅など 3 駅をつなぐ区間でトロッコを走らせるなど、廃線後の鉄道施設を観光拠点として整備するアイデアだ。 町も鉄道施設の活用は検討しており、岡山県の先進例を視察。 提言書の計画に必要な箇所を含む橋脚や廃線の敷地の譲渡について今月、JR 西日本と協議に入った。 県によると、町内の施設の一括無償譲渡は可能だが、部分的な譲渡や JR 西が負担する維持管理費の額については交渉が必要という。

仮に協議がうまく進んでも、トロッコを走らせるまでには町議会での報告や議決、さらに県境を越えた話し合いも必要となる。 これらの期限は決まっていないが、廃線までに見通しが示されることを願う地元の声は少なくない。 鉄道事業法では、廃線は鉄道事業者が廃止日の 1 年前までに国土交通相に届け出るよう定めている。 JR 西が届けたのは半年長い 1 年半前。 「廃線は全国どの過疎地でも起こり得る。 地域の将来を考えるのに、廃線決定から廃止までの期間はあまりにも短い。」と日高さんは嘆く。

■ 未知のリスク伴う

町は河川に架かる鉄道の橋を所有した経験がない。 維持費や、いずれ使えなくなった時の撤去費がどれほどかかるのか未知数という。 負の資産にもなりかねないリスクが伴うが、それでも協議を進めなければならない理由がある。 中国運輸局によると、JR 三江線の代替のバスルートは 14 本。 三次駅への利用が比較的多い邑南町民が使える代替ルートはこのうち 2 ルート。 県によると、策定を進める「地域公共交通再編実施計画」に基づき、幹線ルートの運営費などで国の補助を受けることが決まれば特例措置がある。 最初の 5 年間は 1 日当たりのバスの乗客数の条件が緩和されて「常時 3 人以上」。 しかし、6 年目からは 15 人以上へと跳ね上がる。

幹線ルートとなるかは未定だが、「町内の利用者だけでなく、町外からも利用客を呼ばないと、代替バスが三江線の二の舞いになりかねないという不安はぬぐえない」と担当の三上直樹・同町定住促進課長。 「そのためにも、鉄道施設の活用の可能性を探ることは必要だ。」 (今林弘、asahi = 10-14-17)