近畿 6 府県、初の貿易赤字に 電機各社の海外シフトが影

【西村宏治】 今年の近畿 2 府 4 県の貿易収支が、1979 年の調査開始以来、初めて赤字に転じるのが確実になった。 原油の値上がりで輸入額が膨らんだことに加え、関西に工場を置く電機メーカーが海外生産を増やしてきた「構造変化」も影を落としている。

大阪税関が 18 日に発表した貿易概況によると、1 - 11 月の輸入額は累計で 13 兆 8,619 億円。 年間で過去最高だった 2008 年の 13 兆 6,838 億円を上回った。 一方で輸出額は 13 兆 3,283 億円で、差額の貿易赤字は 5,336 億円。 1 カ月で積み上げられる貿易黒字は最大でも 4 千億円程度とされ、年間を通じて赤字に陥る見通しになった。

輸入を押し上げたのは、原油や天然ガスといった鉱物性燃料だ。 11 月までの累計では 3 兆円を超え、すでに 08 年の 1 年分に達した。 原子力発電所の停止により、火力発電所で使う量が膨らんでいるためだ。 (asahi = 12-19-13)

貿易赤字 1 兆 2,929 億円 11 月では過去最大

【細見るい】 財務省は 18 日、11 月の貿易統計(速報)を発表した。 輸出から輸入を引いた貿易収支は 1 兆 2,929 億円の赤字になり、比較できる 1979 年以降の 11 月では最も大きかった。 円安で輸入品の価格が割高になるため、火力発電の燃料などの輸入額が増え続けているためだ。

貿易赤字は 17 カ月連続で、最長記録を塗り替えた。 赤字額は 10 月の 1 兆 907 億円に続いて、初めて 2 カ月続けて「1 兆円超え」になった。 輸入額は前年同月よりも 21.1% 増えて 7 兆 1,933 億円だった。 火力発電の燃料になる液化天然ガス (LNG) や原油の輸入額が増えているほか、米国などからの大型航空機の輸入額も 3 倍以上伸びた。 (asahi = 12-18-13)

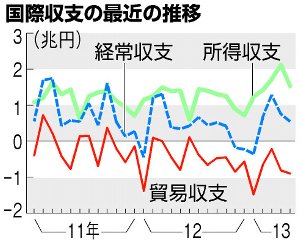

経常収支、9 カ月ぶりに赤字 10 月の国際収支

【細見るい】 財務省が 9 日発表した 10 月の国際収支(速報)によると、海外とのモノやサービスの取引や投資の状況を示す「経常収支」は、1,279 億円の赤字だった。 経常赤字は 9 カ月ぶり。 原発が止まって燃料の輸入などがかさんだ結果、企業の海外でのもうけを還元する「所得収支」の黒字では補えなかった。

経常赤字は、日本から海外にお金が流出している状態をあらわす。 経常収支は昨年 10 月には 4 千億円超の黒字だったが、一気に赤字に転じた。 輸出額から輸入額を差し引いた「貿易収支」の赤字額が、比較できる 1985 年以降で最大となる 1 兆 919 億円に上ったことが大きい。 前年同月より赤字幅は 6,400 億円広がった。 火力発電のための燃料輸入が増え、円安が、その額を押し上げた。 (asahi = 12-9-13)

輸出判断 3 カ月連続下方修正 11 年ぶり 月例経済報告

【末崎毅】 政府は、22 日に公表した 11 月の月例経済報告で、輸出の判断を「このところ弱含んでいる」とし、3 カ月連続で下向きに直した。 下方修正が 3 カ月続くのは 2002 年 9 - 11 月以来、約 11 年ぶり。 ただ景気全体の判断は「緩やかに回復しつつある」として、据え置いた。

8 月は「持ち直しの動きがみられる」だった、輸出判断。 それが「このところ持ち直しの動きが緩やかになっている(9 月)」、「おおむね横ばいとなっている(10 月)」と、徐々に下向きに直されてきた。 今月、政府が輸出判断をさらに引き下げたのは、輸出先の景気が思わしくないためだ。 たとえば、ロシアや中東向けの自動車、豪州やブラジル向けの建設機械が落ち込んでいる。 判断材料の一つになっている 10 月の輸出数量は前月より 1.1% 増えた。 だが 9 月の同 3.4% 減から戻しきれなかった。 (asahi = 11-22-13)

貿易赤字 16 カ月連続 10 月、1 兆 907 億円

財務省が 20 日発表した 10 月の貿易統計(速報)によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は 1 兆 907 億円の赤字だった。 比較ができる 1979 年以降、10 月としては過去最大。 赤字は16カ月連続で、過去最長を更新した。 輸出額は前年同期よりも 18.6% 増えて 6 兆 1,045 億円だったが、輸入は 26.1% 増の 7 兆 1,952 億円と、より大きな伸びだった。 (asahi = 11-20-13)

経常黒字、8 カ月連続 9 月、黒字額は縮小

【細見るい】 財務省が 11 日発表した今年度上半期(4 - 9 月)の国際収支(速報)によると、海外とのモノやサービスの取引や投資の状況を示す「経常収支」の黒字幅は、前年同期より 10.7% 増の 3 兆 548 億円と 2010 年度上期以来、3 年ぶりに前年同期を上回った。 ただ、輸入の増加で貿易赤字が続き、上半期の黒字額としては過去 2 番目の小ささだった。

輸出から輸入を差し引いた上半期の貿易赤字は、半期として過去最高の 4 兆 6,664 億円に達した。 原発の停止で火力発電のための燃料の輸入が増え、スマートフォンなども中国からの輸入が伸びたためだ。 輸入額は過去 2 番目の大きさに膨らんだ。 (asahi = 11-11-13)

輸出判断、2 カ月連続で下方修正 10 月の月例経済報告

【末崎毅】 政府は 24 日発表した 10 月の月例経済報告で、輸出の判断を 2 カ月連続で下方修正した。 輸出量が減るなど、輸出に勢いがなくなったためだ。 ただ、それは一時的で、企業収益などは上向いているとして、景気全体は「緩やかに回復しつつある」との判断を据え置いた。

記者会見した甘利明・経済財政相は「輸出先の景況感が若干、弱含みになった。 ただ、このまましっかりと施策を推進すれば、また力強い動きになっていくのではないか。」と話した。 10 月の輸出判断は「おおむね横ばいとなっている。」 8 月の「持ち直しの動きがみられる」から、表現ぶりは少しずつ後退。 輸出判断から「持ち直し」が消えるのは半年ぶりだ。 (asahi = 10-24-13)

輸出鈍化鮮明に、世界経済停滞で 7 - 9 月期外需マイナスも

[東京] 年初来から回復を続けてきた輸出が、停滞色を鮮明にしつつあることが 9 月貿易統計の結果で明らかになった。 金額ベース・数量ベースともに前月から減少。 米国向け、アジア向け輸出の足取りの弱さを主因に、7 - 9 月は国内総生産 (GDP) ベースでも外需がマイナスになる展開が予想されている。 円安による価格競争力よりも、海外需要の弱さが響いて日本経済は、外需を取り込む民需エンジンの回転数がなかなか上がらない。 下期は公的需要と駆け込み需要が支えることになりそうだ。

<輸出数量伸びず、円安競争力も需要減をカバーできず>

9 月の貿易統計で注目を集めたのが、輸出数量が急速に悪化しだしたことだ。 数量ベースを端的に示す実質輸出は前月比 4.4% と大幅に減少した。 7 - 9 月の平均は前期比で 3 四半期ぶりに減少に転じた。 バークレイズ証券・チーフエコノミスト・森田京平氏は「輸出は鈍化が明確になっている」と見ている。 内閣府では、米国向けとアジア向けの 7 - 9 月の輸出数量が、いずれも前期比で大幅に減少していると試算している。

また、ロイターの試算では、米国向けが前期比 3% 近い減少となったが、前期の急増の反動との見方もあり「自動車が底堅く推移している点をみると、大きな懸念はない(伊藤忠経済研究所・主任研究員・丸山義正氏)」という指摘も出ている。 懸念が大きいのがアジア向けだ。 7 - 9 月は前期比 4% 減、9 月は今年に入り最低水準まで減少した。 中国向けは底を打った可能性があるが、インドネシアやタイのうように、日本車の比率が高い地域での自動車生産の落ち込みが響いていると、政策当局の一部では指摘している。

<日本企業の競争力、円安でも低下している可能性>

また、もう 1 つの可能性として、「日本企業の輸出競争力が以前よりも落ちているのではないか(第一生命経済研究所・主席エコノミスト・熊野英生氏)」との指摘もある。 「これまでは円安が進むと、その効果プラス数量ベースの増加で輸出企業の輸出額は加速して増加するパターンを示してきた。 しかし、今回は輸出の実額ベースで見ても伸びの鈍化傾向が見えてきた。 円安がここから進まないと、さらに鈍化傾向が鮮明になるリスクもあるだろう」と同氏は指摘する。

ニッセイ基礎研究所の斉藤太郎・経済調査室長も「新興国など海外経済が減速しているとしても、以前はこれだけ円安ならば効果が出ていた」とし、9 月の輸出実績を「想定外」とみる。 1) 日本製品の競争力が低下している、2) 日本企業の海外シフトが進んだ - といった構造要因を想定せざるを得ないという。

他方、エネルギー関連の輸入は前期からそれほど伸びていないが、内需堅調を反映して輸入全体では「生産財、消費財、資本財のほぼ全てが増加しており、拡大基調が鮮明(丸山氏)」となっている。 7 - 9 月国内総生産 (GDP) も外需の寄与度がマイナスとなり、足をひっぱりかねない見通しを示すエコノミストも相次いでいる。

<政策当局も外需リスクを意識>

13 年度下期の日本経済のリスクについて、こうした外需の弱さは政策当局も強く認識している。 「最大のリスクは外需」と強調する声も政府部内で挙がっている。 ある政府関係者は「中国も底打ちしたとはいえ、リスクを抱えたままだ。 海外経済が弱いままでは、再び円高になるリスクがある。 ここまでのアベノミクス成功は円安が最大の要因だったことを考えると、円高リスクが最も怖い。」と語る。

輸出の見通しについて、とりあえず 10 月も「米政府機関の閉鎖もあり、2 カ月連続で輸出の数量ベースが鈍る可能性が出てきた(熊野氏)」と予想されている。 すでに政府の月例経済報告では、9 月に輸出の判断を下方修正し「このところ、持ち直しの動きが緩やかになっている」としている。

政策当局の間では、この先の輸出の力強さが回復するのかどうか、自信は持てない様子。 欧州も中国も底打ち後の回復テンポがきわめて鈍く、明確な回復が見えないため、まるで「逃げ水」のようだとの声も出ている。 今年度については、来春の消費増税に向けた駆け込み需要や、公共工事の進捗など内需による経済押し上げが期待されている。 (Reuters = 10-22-13)

貿易赤字、過去最長の 15 カ月連続 33 年ぶりに更新

財務省が 21 日発表した 9 月の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、9,321 億円の赤字だった。 9 月としては過去最大。 貿易赤字は 15 カ月連続で、過去最長だった第 2 次石油危機時(1979 年 7 月 - 80 年 8 月)を約 33 年ぶりに更新した。 2013 年度上半期(4 - 9 月)の貿易赤字は 4 兆 9,892 億円で、過去最大となった。 (asahi = 10-21-13)

8 月経常黒字、63% 減の 1,615 億円 貿易赤字が拡大

財務省が 8 日発表した 8 月の国際収支速報によると、モノやサービス、投資など海外との総合的な取引の様子を示す経常収支は 1,615 億円の黒字となった。 7 カ月続けて黒字を確保したが、その額は前年同月を 63.7% 下回った。 エネルギー関連の輸入額の膨張で貿易赤字の拡大が続いたほか、所得収支の黒字は 9 カ月ぶりに細った。

8 月の貿易収支は 8,859 億円の赤字だった。 赤字幅は 8 月として過去最大となり、単月では比較できる 1985 年以降で 5 番目に大きい。 主因は輸入の増大だ。 輸入額は前年同月比 16% 増の 6兆 4,126 億円と 10 カ月連続でプラス。 原子力発電所の再稼働が見通しにくいなかで火力発電の燃料として、中東などから液化天然ガス (LNG) や原油の輸入が引き続き大幅に伸びた。 輸出は同 14% 増の 5 兆 5,267 億円。 北米や中国向けを中心に自動車の輸出は 21% 増えた。

海外への投資から得られるもうけを示す所得収支の黒字は同 10% 減の 1 兆 2,530 億円。 円安進行を背景に拡大を続けてきた黒字幅が、9 カ月ぶりに縮小に転じた。 外国株や債券投資の配当や利子は増えたが、企業の直接投資収益が 2,203 億円と 4 割落ち込んだ。 日本企業が海外子会社から得る配当収入などはほぼ横ばいだった半面、日本国内の外国企業の送金が増えた。 「個別の企業の判断が大きい(財務省)」という。

サービス収支は 1,533 億円の赤字で、赤字幅は前年同月よりも 634 億円縮小した。 訪日外国人数の増加で、旅行収支の赤字幅が縮小した。

財務省は国際収支統計の集計方法を 2014 年 1 月分(同年 3 月に発表)から変えると発表した。 国際通貨基金 (IMF) の新基準に合わせた。 現行の所得収支は「第 1 次所得収支」、経常移転収支は「第 2 次所得収支」にそれぞれ名称が変わり、投資収支は外貨準備と合わせて「金融収支」として開示する。 (nikkei = 10-8-13)

貿易赤字、最長の 14 カ月連続 8 月は 9,603 億円赤字

【細見るい】 財務省は 19 日、8 月の貿易統計(速報)を発表した。 輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は 9,603 億円の赤字になり、比較ができる 1979 年以降、8 月としては最大の赤字になった。 貿易赤字は 14 カ月連続で、過去最長だった第 2 次石油危機時(1979 年 7 月 - 80 年 8 月)に並んだ。

輸入額は 6 兆 7,440 億円で、前年同期より 16% 増えた。 とくに原油は、輸入量こそ 2.3% 減ったが、原油価格の高止まりに加えて円安でさらに割高になり、輸入額は 27.2% も増えた。 火力発電の燃料になる液化天然ガスの輸入額も 7.2% 増えた。 太陽光発電の電池、スマートフォン向けなどの半導体電子部品の輸入も大きく増えている。

輸出額は 5 兆 7,837 億円で 14.7% 増えたが、輸入額の伸びには追いついていない。 円安の恩恵を受けやすい自動車など輸送用機器の輸出額が 15.2% 増、家電などの電気機器が 10.7% 増だった。 (asahi = 9-19-13)

経常収支、6 カ月連続黒字 7 月、黒字額は減少

財務省が 9 日発表した「7 月の国際収支(速報)」によると、海外とのモノやサービスの取引や投資の状況を示す経常収支は、5,773 億円の黒字だった。 6 カ月続けて黒字になったものの、黒字額は前年同月と比べると 852 億円 (12.9%) 減だった。 (asahi = 9-9-13)

7 月貿易収支は 1 兆 0,240 億円の赤字、過去 3 番目の高水準

[東京] 財務省が 19 日に発表した 7 月貿易統計速報によると、貿易収支(原数値)は 1 兆 0,240 億円の赤字となった。 過去 3 番目の高水準。 輸出は海外経済の回復などを背景に 5 カ月連続で増加したが、円安による燃料輸入の高止まりなどで、貿易収支は 13 カ月連続で赤字となった。 数量ベースでは輸出が 14 カ月ぶりにプラスになった。

輸出は前年比 12.2% 増の 5 兆 9,620 億円で、5 カ月連続で増加した。 自動車(14.3% 増)、有機化合物 (50.3%)、半導体等電子部品(14.7% 増)などが増加した。 輸入は同 19.6% 増の 6 兆 9,860 億円で、9 カ月連続で増加した。 増加に寄与したのは原粗油 (30.2%)、液化天然ガス (16.9%)、半導体等電子部品 (40.2%) など。

中国向け輸出は同 9.5% 増で 4 カ月連続の増加だった。 有機化合物(75.6% 増)などが増加した一方、金属加工機械が 55.8% 減と大幅に減少した。 米国向け輸出は前年比 18.4% 増で 7 カ月連続の増加。 自動車が 31.9% 増加した。 一方、欧州連合 (EU) 向け輸出は前年比 16.6% 増で 2 カ月連続で増加した。 ロイターが民間調査機関を対象に行った調査では予測中央値は 7,856 億円の赤字。 輸出は前年比 13.1% 増、輸入は同 15.4% 増だった。

7 月貿易統計を受けて、市場では「輸出は自動車関連を中心に米国向けがけん引しており、貿易収支は見た目よりは悪くはないが、中国向けは景気に敏感な金属加工機械が減少が大きくなっていることを踏まえると、中国景気の鈍化懸念が気掛かりだ。 強弱入り混じる内容で、円債への影響は中立だろう(国内金融機関)」との見方が聞かれた。 為替市場に対する影響は限定的だった。 (Reuters = 8-19-13)

経常黒字、過去 2 番目の少額 2013 年上半期

財務省が 8 日発表した 2013 年上半期(1 - 6 月)の国際収支(速報値)によると、海外とのモノやサービスの取引、投資収益の状況を示す経常収支の黒字額が 3 兆 2,114 億円で、前年同期に比べて 193 億円 (0.6%) 増えた。 比較ができる 1985 年以降、上半期としては 2 番目に少ない黒字幅だった。 一方、6 月の経常収支は、前年同月比で 859 億円 (20.3%) 減って 3,363 億円だった。 (asahi = 8-8-13)

5 月の国際収支、4 カ月連続黒字

財務省が 8 日発表した 5 月の国際収支状況(速報)によると、海外とのモノやサービスの取引や投資の状況を示す経常収支は、5,407 億円の黒字だった。 黒字は 4 カ月連続。 黒字幅は前年同月から 1,986 億円 (58.1%) 増えた。 輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は 9,067 億円の赤字。 5 月としては 1985 年以降で過去最大となったが、日本企業が海外で稼いだお金など(所得収支)が、それを大きく上回った。 所得収支の黒字が、貿易赤字をカバーする状況が続いている。

海外に進出した日本企業からの配当などのやりとりを示す所得収支は、1 兆 5,228 億円の黒字。 海外での証券投資の収益や日本企業の稼ぎなどを円に戻したときに、円安によって金額が押し上げられたためだ。 黒字幅は前年同月と比べて、1,201 億円 (8.6%) 増えた。 (asahi = 7-8-13)

貿易赤字、5 月で最大の 9,939 億円 円安で輸入膨らむ

財務省が 19 日発表した 5 月の貿易統計速報(通関ベース)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は 9,939 億円の赤字となった。赤字は 11 カ月連続で、5 月としては過去最大。 金融緩和による円安で携帯電話や燃料の円建て価格が上がり、輸入額が膨らんだ。 輸出数量の減少率が縮小するなど円安のプラス面も出始めたが、負の影響が先行している。

赤字額は市場予想の平均値(1 兆 2,000 億円)を下回った。 5 月は大型連休で生産が落ち込むこともあって、単月の赤字額としても過去 3 番目。 11 カ月連続の赤字は第 2 次オイルショックで原油価格が高騰した 1979 年 7 月 - 80 年 8 月以来の長さだ。

輸入額は前年同月比 10% 増の 6 兆 7,615 億円。 数量指数でみると 2.4% 減ったが、外貨建て取引の基準となる公示レートの平均値が 5 月は 1 ドル = 99 円 27 銭と前年同月比 23.4% の円安・ドル高となったことで金額が膨らんだ。 外貨建て取引の比率は輸入が 8 割と輸出の 6 割を上回る。 為替が円安に振れると輸入額の膨らみの方が大きくなり、短期的には貿易収支も悪化しやすい。

輸出額は前年同月比 10.1% 増の 5 兆 7,676 億円だった。 オーストラリア向けの軽油など鉱物性燃料のほか、中国・韓国向けのプラスチック製品の原材料、韓国・台湾向けの電子部品が伸びた。 輸出は数量ベースで 4.8% 減と前年割れが続くが、減少率は 3 カ月連続で縮小しており、落ち込みは和らぎつつある。

地域別の収支を見ると、米国は 4,271 億円の黒字となった。 消費の持ち直しで自動車や灯油の輸出が伸びた。 一方、中東向けは 1 兆 369 億円の赤字で、赤字額は前年同月に比べて 12.2% 増えた。 アラブ首長国連邦 (UAE) から原油輸入が膨らんだ。

中国との貿易赤字も 4,099 億円と 34.5% 増えて、5 月としては過去最大になった。 スマートフォン(スマホ)のほか、衣類や電子部品の輸入が大幅に増えたことが背景。 日本車の販売不振で車の輸出が落ち込んでいることも一因となった。 欧州連合 (EU) の収支も 887 億円の赤字と 5 カ月連続の赤字となった。 イタリアの医薬品やドイツのディーゼルエンジンの輸入が伸びている。 (nikkei = 6-19-13)

所得収支が過去最大、4 月経常黒字は 7,500 億円

[東京] 財務省が 10 日に発表した 4 月の経常収支は 7,500 億円の黒字だった。 所得収支が 2 兆 1,160 億円と過去最大の黒字幅を記録したことで、民間調査機関の事前予想の中央値である 3,200 億円の黒字を大きく上回った。 前年比では 100.8% 増だった。

<直接投資収益が異例の前年比 3 倍増>

所得収支が前年比 51.8% 増と大幅に増加した要因は、直接投資収益の中の「配当金・配分済支店収益」。 海外子会社の配当金や利益の差し戻しなどを計上するもので、差し引き 7,811 億円と前年同月の 2,396 億円から 3 倍超の伸びとなった。

決算期を迎える企業が多い 3 月などは、こうした海外からの送金が集中する傾向があるが、4 月の大幅な増加は異例。 財務省でも「個別企業の個々の判断が重なったとしか言いようがない」とのみ説明している。 85 年の現行統計開始以来、所得収支のこれまでの最高額は、2008 年 3 月の 1 兆 9,973 億円だった。

<貿易収支、4 月としては最大の赤字>

経常収支上の貿易赤字は 8,188 億円の赤字と、先に発表された貿易統計と同様に大幅な赤字を記録。 4 月としては過去最大となった。 円安効果などでサービス収支も 4,405 億円の赤字となり、合算した貿易・サービス収支は 1 兆 2,593 億円の赤字と今年 1 月以来の赤字幅を計上した。

<季調済み経常黒字は 8,527 億円>

季節要因を除外した調整済み経常収支も 8,527 億円の黒字と、11 年 9 月の 1 兆 0,273 億円以来の高水準を記録した。 調整値でも所得収支が 1 兆 8,910 億円と大きく伸びた。 (Reuters = 6-10-13)

5 月末の外貨準備高、2 カ月ぶり減少 前月末比で 77 億 2,100 万ドル減

財務省は 7 日、2013 年 5 月末の外貨準備高を発表した。 それによると、5 月末の外貨準備高は、前月末比 77 億 2,100 万ドル減の 1 兆 2,502 億 4,300 万ドルとなった。 減少は 2 カ月ぶり。

項目別に見ると、外貨が 1 兆 1,829 億 2,500 万ドルで、前月末から 54 億 5,800 万ドル減少した。 このうち、証券は 1 兆 1,632 億 2,200 万ドル、預金は 197 億 300 万ドル。 預金の内訳は、外国中央銀行および BIS への預金が 133 億 7,700 万ドル、本邦金融機関への預金が 46 億 7,600 万ドル、外国金融機関への預金(本邦内拠点分)が 16 億 5,000 万ドルとなった。

IMF リザーブポジションは 130 億 9,200 万ドル、SDR は 194 億 2,100 万ドル、金は 343 億 900 万ドル、その他外貨準備は 4 億 9,600 万ドルだった。 その他外貨資産は前月末比 14 億ドル減の 418 億 6,600 万ドル。 このうち、国際協力銀行に対する貸付(額面)は 418 億 1,100 万ドルとなった。 (御木本千春、MyNavi =6-7-13)

貿易赤字、過去最大の 8,799 億円 10 カ月連続

財務省が 22 日発表した 4 月の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は 8,799 億円の赤字となった。 貿易赤字は昨年 7 月以来 10 カ月連続。 自動車などを中心に輸出は改善しつつあるものの、液化天然ガスなどの輸入額の増加が響いた。 (asahi = 5-22-13)

経常黒字 43.6% 減 12 年度、過去最少に

【鯨岡仁】 財務省が 10 日発表した 2012 年度の国際収支状況(速報)によると、海外とのモノやサービスの取引や投資の状況を示す経常収支は前年度比 43.6% 減の 4 兆 2,931 億円の黒字にとどまった。 黒字幅は、比較可能な 1985 年度以降で最少となった。 経常黒字が大きく減ったのは、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支が大幅に悪化したためだ。 32 年ぶりに貿易赤字に陥った 11 年度の赤字 3.4 兆円から、12 年度は 85 年度以降で最大の 6.8 兆円にまで貿易赤字がふくらんだ。 (asahi = 5-10-13)

貿易赤字 8.1 兆円、過去最大に 12 年度

財務省が 18 日発表した 12 年度の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は 8 兆 1,698 億円となり、赤字幅は過去最大だった。 3 月は 3,624 億円の赤字で、9 カ月連続の赤字となった。 (asahi = 4-18-13)

2 月の貿易赤字、7,775 億円 8 カ月連続の赤字

【松浦祐子】 財務省が 21 日発表した 2 月の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、7,775 億円の赤字だった。 2 月としては過去最大。 円安による輸入額の増加に加え、中国の旧正月の休みの影響で同国向け輸出が大きく減ったのが響いた。 貿易赤字は 8 カ月連続。 第 2 次石油ショック時の 1979 年 7 月から 14 カ月連続で赤字になったのに次ぐ長さだ。 輸出額は、前年同月比2・9%減の 5 兆 2,841 億円。 2 カ月ぶりに前年同月を下回った。 (asahi = 3-21-13)

1 月の貿易統計、月別で過去最大の 1.6 兆円

財務省が 20 日発表した 1 月の貿易統計(速報、通関ベース)によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は 1 兆 6,294 億円の赤字となった。 単月の赤字幅は、欧州債務危機の悪化に伴う海外経済の減速や円高の進展に伴う輸出の減速が響いた昨年 1 月の 1 兆 4,815 億円を上回り、月ベースで比較可能な昭和 54 年以降で過去最大となった。

貿易赤字は 7 カ月連続。 原子力発電所の停止に伴う電力不足を補う火力発電用の液化天然ガス (LNG) の輸入額が、円安が進んだことで膨らんだことが影響した。 昨年は通年で過去最大となる 6 兆 9,273 億円の貿易赤字を記録しており、25 年に入っても赤字基調が続く構造が浮き彫りとなった。

輸出額は前年同月比 6.4% 増の 4 兆 7,992 億円と 8 カ月ぶりに増加に転じた。 安倍晋三政権が進める経済政策「アベノミクス」に対する期待から円安が進んだことが影響した。 地域別では米国向けやアジア向けが増加したが、景気低迷が続く欧州連合 (EU) 向けは減少した。

輸入額は 7.3% 増の 6 兆 4,286 億円と 3 カ月連続で増加した。 原油価格の高止まりや円安が進んだことで、火力発電用燃料となる LNG や原油の輸入額が大きく増えた。 スマートフォン(高機能携帯電話)の普及に伴い、携帯電話などの通信機の輸入も増加し、中国からの輸入額は 1 兆 4,175 億円と 1 月としては過去最大となった。 財務省によると、為替レートは昨年 1 月の 1 ドル = 77 円33銭から 86 円 93 銭へと 12.4% の円安となっており、「輸出、輸入とも為替レートの影響がでている」としている。 (sankei = 2-20-13)

不均衡、長期化の恐れ 2012 年貿易赤字、最大の 6.9 兆円

2012 年の貿易統計(速報)で、日本は過去最大の貿易赤字となった。 赤字は 6 兆 9,273 億円と 11 年の 2.7 倍に達した。 原子力発電所がほとんど停止して燃料輸入が増え、海外経済の減速で輸出が減ったことが響いた。 赤字は 11 年 3 月の東日本大震災後の一過性のものではなく、今後も長く続く可能性がある。

● 対中・対 EU 輸出減

貿易赤字は 31 年ぶりとなった 11 年に続き 2 年連続。 12 年の赤字幅は、過去最大だった第 2 次石油危機後の 1980 年を上回った。 24 日に財務省が発表した統計によると、輸出は多くの品目で前年割れだった。 債務危機に見舞われた欧州経済の低調に加え、尖閣問題にともなう日中関係の冷え込みで最大の輸出先である中国向けが 1 割ほど減った。 対中国の貿易赤字は 3 兆 5,213 億円と過去最大に。 また、対 EU は 1,397 億円の赤字で、初の貿易赤字に陥った。

輸出の花形、自動車は東日本大震災の影響で生産能力が落ちた 11 年より輸出は増えた。 米国向けは良かったが、中国と欧州は大幅に減ってしまった。 中国市場では欧州勢が伸び、12 年の日本車シェアは 16.4% で前年比 3 ポイント下がった。 「元に戻るのは今夏以降か(証券アナリスト)」という。 欧州は市場が縮小している。 日産自動車のカルロス・ゴーン社長は「欧州市場は今年も下降トレンド」と浮かない顔だ。

一方、今回の貿易統計で見逃せないのは、輸入が前年より 2.6 兆円ほど増えた点だ。 原発の代わりに火力発電に頼った影響が大きい。 液化天然ガス (LNG) や原油などの鉱物性燃料は 2.3 兆円ほど増えた。 電力会社は軒並み赤字となり、「苦渋の選択(関西電力の八木誠社長)」として、値上げ申請が相次ぐ。 燃料輸入の高止まりは構造問題化しつつある。

赤字の原因はまだある。 日本の電機メーカーが苦戦するなか、米アップルの iPhone (アイフォーン)などの海外製スマートフォンやタブレットが日本でも売れた。 これらの輸入が伸びたことも赤字幅を拡大させた。

● 円安、資源輸入に逆風

今年はどうなるのか。 SMBC 日興証券の牧野潤一チーフエコノミストは「海外の景気が回復しないと、貿易赤字は今年も続く可能性がある」という。 足元では、産業界が困っていた「超円高」は少し緩み、円安に転じている。 安倍晋三首相が掲げる金融緩和や公共事業拡大の「アベノミクス」の影響で、海外に安く売れるため輸出産業には追い風だ。

ただ、円安は海外からの買い物が高くなるため輸入には逆風だ。 LNG 輸入などへの影響が大きい。 円高で相殺されていた燃料も高くなり、すでにガソリンは値上がり傾向だ。 輸出で稼いできた日本経済だが、エネルギーコストの高止まりで工場の海外移転などが進むリスクもはらむ。 空洞化が進めば輸出は減る。いわば貿易赤字は慢性化する可能性がある。

日本の場合、貿易赤字になっても、海外からの配当収入などを含めた経常収支がすぐに赤字になるわけではない。 製造業の海外移転を含む海外投資から入る所得収支は伸びており、経常収支黒字は保っている。 ただ、牧野氏は「貿易赤字が続いて経常収支まで赤字になると、日本は資金を海外に頼っていることになり、財政不安を生む」と問題点を指摘する。 (asahi = 1-25-13)

貿易赤字、通年で過去最大へ 11 月まで累計 6 兆円超

【松浦祐子】 財務省が 19 日発表した 11 月の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、9,534 億円の赤字だった。 これで今年の貿易赤字は計 6 兆円を超え、年間で過去最大だった 1980 年(2 兆 6,128 億円)を大幅に上回るのが確実な情勢になった。

貿易赤字は 5 カ月連続で、月ごとの額では過去 3 番目の大きさだった。 輸出の減少が響いている。 欧州の景気低迷に加えて、中国の景気減速や日中関係の悪化もあって、輸出が上向かない。 11 月はさらに、スマートフォンなどの通信機器の輸入が急増し、貿易赤字の増加に拍車をかけた。 12 月もこの傾向が続くとみられるため、年間の貿易赤字額は、第 2 次石油危機後の 1980 年の水準を大きく超す見込みだ。

11 月の輸出は、前年同月比 4.1% 減の 4 兆 9,839 億円で、6 カ月連続で前年同月を下回った。 地域別にみると、欧州連合 (EU) 向けが同 19.9% 減の 5,016 億円、中国向けが同 14.5% 減の 8,587 億円と目立った。 中国向けでは、自動車が同 68.6% 減、自動車部品が同 43.5% 減と大きく落ち込んだ。 領有権をめぐる日中関係の緊張が響いたとみられる。

この結果、対 EU の貿易赤字は 1,264 億円となり、月ごとの額では過去最大だった。 対中国は 5,475 億円の赤字で、11 月としては最大だった。 米国向けの輸出は好調で、自動車や関連部品などの増加で輸出額は前年同月より 5.3% 増えた。

一方、輸入は前年同月比 0.8% 増の 5 兆 9,373 億円で、2 カ月ぶりに増えた。 スマートフォンの新機種が発売されたのを受けて、通信機器の輸入額は、中国や韓国からの増加で前年同月と比べて 72.0% 増えた。 原油の輸入額も 2 カ月ぶりに増え、前年同月比 0.9% 増だった。 貿易赤字の増加によって、所得収支などを加えた経常収支の悪化が続けば、国の借金である国債を買い支えてきた国内の投資資金が減り、長期金利の上昇につながるおそれがある。 (asahi = 12-19-12)

11 月上旬の貿易赤字 1,684 億円

財務省が 29 日発表した 11 月上旬(1 - 10 日)の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、1,684 億円の赤字だった。 上旬での赤字は 5 カ月連続。 ただ、輸出額が増えて、輸入額が減ったことで赤字幅は、前年同期と比べてほぼ半減している。 輸出額は前年同期と比べて 1.5% 増、輸入額は同 7.0% 減だった。 半導体など電子部品やプラスチック関連の輸出額が伸びた。 液化天然ガス (LNG) の輸入額は減った。 (asahi = 11-29-12)

貿易赤字 4 カ月連続 自動車の対中輸出、前年比 8 割減

【松浦祐子】 財務省が 21 日発表した 10 月の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、5,490 億円の赤字だった。 貿易赤字は 4 カ月連続で、10 月としては過去最大。 日中関係の悪化などを受け、特に自動車の中国向け輸出が前年同月と比べて 8 割超減り、落ち込みが際立つ。

輸出額は、前年同月比 6.5% 減の 5 兆 1,500 億円。 5 カ月連続で前年同月を下回る。 品目別では、自動車の輸出額が 7,280 億 5 千万円で、同 12.3% 減とマイナス幅が大きい。 背景にあるのは、中国向け自動車輸出の不振だ。 前年同月比で 82.0% 減った。 2001 年 10 月の同 88.3% 減以来の大幅減。 当時は小泉首相の靖国神社参拝をめぐり日中関係が緊張していたという。

中国向け輸出全体では同 11.6% 減で、5 カ月連続のマイナス。 中国景気の減速に加え、尖閣諸島の領有権問題に端を発した反日デモや日本製品の不買運動の影響が鮮明に出た形だ。 一方で、化学製品(同 3.9% 増)など増加に転じた品目もある。

地域別で最も輸出の落ち込みが激しかったのは、欧州連合 (EU) 向けで、同 20.1% の減少。 欧州債務(借金)危機の影響で景気の低迷が続き、英国向け自動車(同 43.6% 減)、ドイツ向けの液晶デバイスなどの科学光学機器(同 31.1% 減)が減った。 一方、米国向けは、自動車輸出が堅調で、全体でも同 3.1% 増だった。

輸入額は前年同月比 1.6% 減の 5 兆 6,990 億円だった。 10 月から日本で環境税(地球温暖化対策税)が導入された影響で、原油や石炭などのエネルギー関連の輸入額が減ったことが、全体を押し下げた。 (asahi = 11-21-12)

12 年度上半期、貿易赤字 3 兆 2,189 億円 半期で最大

財務省が 22 日発表した 2012 年度上半期(4 - 9 月)の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は 3 兆 2,189 億円の赤字になり、半期ベースでは過去最大になった。 (asahi = 10-22-12)

8 月の貿易赤字 7,541 億円 欧州低迷・中国減速響く

財務省が 20 日発表した 8 月の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額をさし引いた貿易収支は、7,541 億円の赤字になった。 貿易赤字は 2 カ月連続。 輸出が減ったためで、欧州の景気低迷や中国経済の減速が響いた。 8 月の輸出額は、前年同月比 5.8% 減の 5 兆 459 億円で、3 カ月続けて減った。

地域別にみると、欧州連合 (EU) 向けが同 22.9% 減と大きく落ち込んだ。 政府債務(借金)危機にともなう景気の低迷で、乗用車の輸出などが大幅に減った。 この結果、対 EU の貿易赤字額は 962 億円となり、前月に続いて過去最大を更新した。 中国向けも同 9.9% 減った。 中国の景気に減速感が出ていて、日本から中国への原材料の輸出が大きく減ったためだ。 重機用エンジンなどの原動機(同 42.4% 減)や自動車の車体につかう鉄鋼(同 20.7% 減)などが急減した。

一方、輸入額は 2 カ月ぶりに減り、同 5.4% 減の 5 兆 8 千億円だった。 原油価格が下がったため、原油の輸入量は増えたものの輸入額では同 8.5% 減ったことが、輸入総額を押し下げた。 (松浦祐子、asahi = 9-20-12)

貿易赤字 2 兆 9,158 億円、半期では過去最大 1 - 6 月

財務省が 25 日発表した 2012 年上半期(1 - 6 月)の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を引いた貿易収支は 2 兆 9,158 億円の赤字となった。 半期ベースでは過去最大だ。 一方、6 月の貿易収支は 617 億円の黒字となり、月間で 4 カ月ぶりに黒字となった。

上半期は、輸出は前年同期比 1.5% 増の 32 兆 5,956 億円で 3 期ぶりに増えた。 輸入も同 7.4% 増の 35 兆 5,113 億円。 この差額の貿易収支は、2 兆 9,158 億円の赤字で、これまで過去最大だった 1980 年上半期の 2 兆 6,217 億円の赤字を上回った。 赤字の拡大は、東京電力福島第一原発の事故の影響で各地の原発が停止していることで、液化天然ガス (LNG) の輸入が前年同期比で 49.2% 増えたことが大きい。 (asahi = 7-25-12)