日本が初の護衛艦輸出 豪州と戦略一致、武器輸出政策の転換点に

豪州政府は 5 日、豪州海軍が導入を計画している新型艦について、日本が提案する三菱重工業の最新鋭「もがみ」型護衛艦 (FFM) を基にした共同開発を採用すると発表した。 豪州のマールズ副首相兼国防相が記者会見で明らかにした。 日本が護衛艦を輸出するのは初めてで、「初めての大型の装備移転案件。(防衛省幹部)」 護衛艦のような殺傷能力の高い大型兵器の輸出は、戦後日本の武器輸出政策をめぐる大きな転換点にもなる。

最終候補は日本の新型 FFM と、ドイツのティッセンクルップ・マリン・システムズの「MEKO A 200」に絞られていたが、マールズ氏は新型 FFM について「豪州にとって最適だ」と指摘。 必要な乗組員数が就役中の護衛艦より少ない 90 人、ミサイル発射セルは 32 基といった点を挙げた。 FFM は「省人化」が特徴で、ドイツの艦艇の乗組員約 120 人と比べても約 30 人少ない。 豪海軍では装備の老朽化と人員不足が課題となっている。

レーダーに映りにくいステルス性能にも優れ、豪州の同盟国である米国製ミサイルなども搭載しやすい。 来年初めに契約を結んだ後、豪州が求める性能を追加する形で共同開発に入るが、ベースとなる「もがみ型」の建造実績があり、2029 年から始まる「納期」を守れる見通しがあることも有利に働いたとみられる。 豪州は老朽化したフリゲート艦を新型艦 11 隻に置き換える計画で、総額 100 億豪ドル(約 9,500 億円)を見込む。 11 隻のうち 3 隻を日本で、残りは豪州で建造する。

日本が開発した完成品の装備品輸出はフィリピンへの警戒管制レーダーに続き 2 例目。 中谷元・防衛相は 5 日の会見で「わが国の高い技術力への信頼性、自衛隊と豪軍との相互運用性の重要性を評価された証し」と述べ、「豪州との安全保障協力を更なる高みに引き上げる大きな一歩だ」と強調した。 一方、防衛装備移転三原則の運用指針によると、防衛装備品の輸出は「救難・輸送・警戒・監視・掃海」の 5 類型に限定されており、護衛艦のような殺傷能力が高い兵器は制限されている。 ただし、同盟国や同志国との共同開発・生産であれば移転できるため今回の護衛艦輸出は日豪の「共同開発」という形を取っている。

「人手不足」が追い風 200 人の人員削減も

豪州海軍の新型艦導入計画をめぐり、日本製護衛艦がドイツを抑えて選ばれたのは、豪州海軍も人員不足問題を抱えていたうえ、日豪連携の強化で中国を牽制する狙いが合致したこともある。 ただし、護衛艦のような殺傷能力の高い大型兵器の輸出は、武器輸出規制を柱の一つにしてきた戦後日本の防衛政策をめぐる大きな転換点にもなる。

今回の日本製採用は、豪州海軍が抱える人員不足問題が追い風となった。 三菱重工業の最新鋭「もがみ」型護衛艦 (FFM) の必要乗組員数が 90 人で、ミサイル発射セルは 32 基に対し、ドイツのティッセンクルップ・マリン・システムズの「MEKO A 200」は 120 人で 16 基。 今回の計画で配備予定の計 11 隻に換算すると 200 人以上の人員削減ができることになる。

設備の老朽化が進む豪海軍は米英豪の安全保障の枠組み「AUKUS(オーカス)」を通じて 2030 年代に米国から最大 5 隻の攻撃型原潜を購入し、40 年代には共同開発した新型原潜を国産で調達する予定だったが、トランプ米政権はオーカスの「再検討」を始めている。 豪州内ではトランプ氏が原潜を米軍に優先配備し、予定通りの調達は困難との見方がある。

一方、日豪両国周辺で軍事活動を活発化させる中国に対し、両国の強固な連携を見せる思惑も一致した。 豪州のマールズ副首相兼国防相は 5 日の記者会見で「世界で(日本ほど)戦略的に一致する国はほかにない」と強調した。 日豪関係は、2023 年に自衛隊と豪州軍の間で円滑化協定が発効するなど準同盟関係にある。 豪州戦略政策研究所のグラハム上級アナリストは「日豪は米国の同盟体として『ハブアンドスポーク』の関係にある。日本との契約は日豪が共通の脅威に対処しようとしていることを中国が認識することにもなり、明確な戦略的優位性と言える」と分析する。

今回の計画では 29 年までの導入を目指すとしており、マールズ氏は 5 日の会見で「当初よりも数カ月前倒しで実現した」と明らかにした。 豪州側は早期取得を目指したい考えで、三菱重工業と来年初めの最終契約締結を目指す方針だ。 林芳正官房長官も 5 日の会見で「特別な戦略的パートナーの豪州との安全保障協力を更なる高みに引き上げる大きな一歩」と歓迎した。

護衛艦の輸出を可能にした「共同開発」

日本は米国の他にも豪州など同志国との連携強化に取り組んでいるが、その重要な手段が防衛装備移転や、移転した兵器の維持・管理を通した長期的な関係構築だ。 兵器の輸出拡大を通じ、防衛産業の基盤強化を図る面もある。 三菱重工業は 5 日、対潜戦、対空戦、対水上戦などでの多機能化、省人化などが「高い評価を受けた結果と認識している」と発表した。

ただし、今回の護衛艦輸出は、武器輸出をめぐる戦後日本の安保政策を大きく変えるものだ。 戦後日本では武器輸出を原則禁止した武器輸出三原則が防衛政策の柱だったが、11 年の野田佳彦政権以降は輸出規制を大きく緩和してきた。 護衛艦は「駆逐艦」や「フリゲート艦」と英語で訳される殺傷能力の高い大型兵器だ。 日本の防衛装備品の輸出は「救難・輸送・警戒・監視・掃海」の 5 類型の目的に限定されているが、「共同開発」という体裁を取れば輸出する装備品に制限はなくなり、護衛艦の輸出も可能になる。 (ジャカルタ・河野光汰、小野太郎、asahi = 8-5-25)

防衛省が「宇宙領域防衛指針」公表 安全保障の中枢、官民連携強化へ

防衛省は 28 日、宇宙空間での自衛隊の防衛能力強化に向けた「宇宙領域防衛指針」を初めて策定し、公表した。 人工衛星との通信ネットワークで得た情報をもとに陸海空自衛隊が活動することが主流となり、安全保障上の宇宙の重要性が高まるなか、官民連携を深める狙いがある。

中谷元・防衛相は同日、航空自衛隊防府北基地(山口県)を訪ね、宇宙ごみや不審な人工衛星などを監視する「宇宙状況監視 (SSA) レーダー」を視察した。 中谷氏は記者団に「宇宙空間の利用は安全保障面でも指揮統制・情報収集基盤の中枢。 各国は急速に発展した民間技術を積極的に取り込み、新しい戦い方が顕在化している。 この流れへの対応は待ったなしの課題だ。」と語った。

宇宙政策への考え方をまとめた「宇宙領域防衛指針」では、「国民生活の基盤たる政府・民間の宇宙利用も確保していくことが必要」とした上で「宇宙領域における防衛能力を早急に強化」していくと明記。 中国やロシアが他国の衛星を妨害・攻撃する「キラー衛星」の開発を進めていることを踏まえ、対抗する姿勢を示した。 多数の小型通信衛星を打ち上げて連携させる「衛星コンステレーション」も活用し、宇宙の防衛力を高める。 防衛省は同日、「防衛省次世代情報通信戦略」もあわせて公表。 リアルタイムの大容量通信を可能にする基盤を将来的に整備する方針を示した。

防衛省は 20 年に宇宙の専門部隊を空自に設置し、東西 2 拠点の体制をとっている。 防府北基地は、宇宙空間監視の「西の拠点(防衛省)」で、人工衛星への電波妨害を監視する「第 2 宇宙作戦隊」が活動する。 一方、空自府中基地(東京都)には「第 1 宇宙作戦隊」があり、宇宙空間を高速で飛ぶ「宇宙ごみ」が日本の衛星にぶつからないか監視している。 空自は 27 年度までに「航空宇宙自衛隊」に改称する。

ロシアから通信インフラの攻撃をうけたウクライナ軍が民間の商用衛星画像などを活用して対抗するなど、宇宙は「特に民間が技術開発をリードしている」(防衛省関係者)分野でもある。防衛省は民間企業や研究機関とのコミュニケーションを密にすることで投資を促し、産業基盤を強化したい考えだ。省内人材を育成するため、宇宙航空研究開発機構 (JAXA) への隊員の派遣も検討している。 (佐藤瑞季、asahi = 7-28-25)

最大規模の多国間演習公開 第 5 空軍司令官「コミットメント示す」

米空軍などが西太平洋地域で展開する多国間共同演習「レゾリュート・フォース・パシフィック (REFORPAC)」が 22 日、米軍横田基地(東京都福生市など)で報道陣に公開された。 インド太平洋地域での米空軍の演習としては過去最大規模となる。 航空自衛隊も参加し、米軍との相互運用性を向上させることで、日米同盟の抑止力と対処力を強化する。

「有事対応には平時の準備必要」 在日米軍 JCT 部長、日米連携で

REFORPAC は米空軍が主催し、400 機以上の航空機と 1 万 1 千人以上の米空軍隊員が参加する。 日本のほか、カナダや韓国なども参加する多国間演習で、ハワイ、グアムなど西太平洋地域で、今月 10 日から 8 月 8 日にかけて行われる。 22 日、横田基地では物資や機材を運ぶ C130 輸送機が離陸する様子や、米オハイオ州から飛来し、待機中の KC135 空中給油機などが報道陣に公開された。 管制塔で管制官補佐を務めるタイラー・シアー曹長は「REFORPAC の特徴は、戦闘機や人員などすべて大きな規模の環境の中で、同盟国との連携能力を試すことにある」と述べた。

REFORPAC には、航空自衛隊から F35 戦闘機を含む約 50 機が参加。 日本周辺の空域で防空戦闘訓練が行われるほか、岩国基地(山口県)での航空自衛隊の戦闘機の展開訓練も実施する。 千歳基地(北海道)、小松基地(石川県)などで滑走路の復旧訓練も行われる。 在日米軍司令官兼第 5 空軍司令官のスティーブン・ジョスト空軍中将は 22 日、記者会見し、REFORPAC の狙いについて「複雑な安全保障課題に直面するインド太平洋地域への米軍のコミットメントを示すことだ」と説明した。

この訓練を通じて「日本との信頼と相互運用性を深め、有事のための準備態勢を強化し、指揮統制を拡大させたい」と述べた。 また、ジョスト氏は、3 月に新設された統合作戦司令部 (JJOC) を通じて自衛隊と在日米軍の指揮統制の強化に取り組んでいると説明。 「相互運用性を高めていくには、REFORPAC のような訓練に加え、通信システムの開発などで情報共有を強化し、戦術や部隊のパフォーマンスの最適化を図ることも重要だ」と語った。 (加藤あず佐、asahi = 7-22-25)

中国軍機がまた異常接近 東シナ海上空、自衛隊機まで 30 メートル

航空自衛隊機が 9 日と 10 日、東シナ海上空で中国の戦闘機に異常接近されていたことがわかった。 複数の防衛省関係者が明らかにした。 日中間では 6 月にも、太平洋上空で自衛隊機が中国軍機に異常接近される事案が発生しており、政府は状況の分析を進めている。 防衛省関係者によると、航空自衛隊の YS11EB 電子測定機が東シナ海の公海上空を飛行していた 9 日と 10 日、中国軍の JH7 戦闘爆撃機がそれぞれ異常接近してきた。 最接近時には約 30 メートルまで近づいたという。

防衛省によると、6 月 7 日 と8 日にも太平洋の公海上で、海上自衛隊の P3C 哨戒機が中国軍の空母「山東」を発艦した J15 戦闘機に約 45 メートルまで接近されたほか、約 900 メートル前を横切られる事案が発生。 日本政府は中国側に深刻な懸念を表明した一方、中国側は「正常な軍事活動に対する(自衛隊機の)至近距離での偵察は、海空の安全リスクの元となる」と日本側を批判していた。 10 日はマレーシアで、岩屋毅外相と中国の王毅外相との日中外相会談が行われていた。 (矢島大輔、佐藤瑞季、asahi = 7-10-25)

◇ ◇ ◇

中国軍、ドイツ航空機にレーザー照射 紅海で作戦中 独外務省が抗議

ドイツ外務省は 8 日、紅海で商船を守るために欧州連合 (EU) の作戦に参加していたドイツの航空機が、中国軍からレーザーを照射されたと明らかにした。 同省は「ドイツの要員を危険にさらし、作戦を妨害することは断じて容認できない」として、駐独中国大使を呼び出して抗議した。

作戦は、イエメンの反政府武装組織フーシによる攻撃から商船を守ることが目的。 独 DPA 通信などによると、紅海で海上偵察のために派遣された航空機が 7 月上旬、現場海域にいた中国の軍艦からレーザー照射を受けた。 レーザーの詳細は明らかになっていない。 独国防省の報道官は、中国側から「事前の通告はなかった」と説明しているという。 (寺西和男、asahi = 7-9-25)

フィリピンに護衛艦を輸出へ、中国への抑止力強化に初の事例 … 中古の「あぶくま型」全 6 隻

日本とフィリピン両政府が、海上自衛隊の中古護衛艦を輸出する方向で一致していたことが、わかった。 中古護衛艦の輸出が実現すれば、初の事例になるとみられる。 護衛艦の輸出を通じて比軍との相互運用性の向上を図り、一方的な海洋進出を進める中国への抑止力・対処力を共同で強化していく狙いがある。

複数の日本政府関係者が明らかにした。 中谷防衛相とギルベルト・テオドロ比国防相が 6 月上旬にシンガポールで会談した際に中古護衛艦の輸出について確認した。 輸出は海自の「あぶくま型」護衛艦 6 隻が想定されている。 「あぶくま型」は就役から 30 年以上が経過し、自衛隊員のなり手不足から省人化した新型艦に切り替える必要があるため、順次退役する方向となっていた。 関係者によると、今夏に比軍による「あぶくま型」の視察が予定され、主砲などの装備品や整備状況を確認するなど、輸出に向けた詰めの作業を行う見通しだ。

比軍は南シナ海で活動を活発化させる中国軍への対応に迫られており、艦船の数を確保することが急務となっている。 英国際戦略研究所の「ミリタリー・バランス 2025 年版」によると、中国軍は駆逐艦などの水上戦闘艦を 102 隻保有しているのに対し、比軍はフリゲート艦 2 隻にとどまる。

防衛装備移転 3 原則の運用指針では、輸出できる装備品を救難、輸送、警戒、監視、掃海の 5 類型に限定しており、攻撃能力の高い護衛艦をそのまま輸出することはできない。 ただ、日本が英国、イタリアと開発を進めている次期戦闘機や、オーストラリアに開発を提案している「もがみ型」護衛艦をベースにした新型艦のように、共同開発の形を取れば攻撃能力の高い装備品の輸出は可能となる。 中古護衛艦もフィリピンが求める装備や通信設備を導入するなどの仕様変更を行って共同開発とし、輸出を進める方向だ。 将来的には新型護衛艦の輸出にもつなげたい考えだ。

日比は安全保障協力を深化させ、「準同盟国」関係の構築を進めており、4 月の首脳会談では、自衛隊と比軍が食料や燃料などを融通し合うことを可能とする物品役務相互提供協定 (ACSA) の締結に向け、協議入りすることで合意した。 フィリピンは中国と南シナ海で領有権問題を抱え、日本も東シナ海で中国の海洋進出に直面している。 比軍が日本の開発した護衛艦を運用すれば、共同対処能力の向上が見込まれ、海自幹部は「中国軍の動きをけん制できる」と期待する。 (yomiuri = 7-6-25)

◆ 「あぶくま型」護衛艦 = 全長 109 メートル、基準排水量 2,000 トン。 乗員は約 120 人。 対潜、対艦ミサイルなどを備えるが、ヘリコプターは搭載できない。 他の護衛艦に比べて小型で、日本近海での警備活動などを担う。 1989 - 93 年に全 6 隻が就役した。

離島奪還専門部隊「水機団」を防衛相が視察 オスプレイとの連携も

中谷元・防衛相は 2 日、長崎県佐世保市を訪れ、陸上自衛隊相浦駐屯地の水陸機動団(水機団、団長・武者利勝陸将補)の訓練を視察した。 米海兵隊をモデルとし、「日本版海兵隊」と呼ばれる離島奪還の専門部隊だ。 9 日に佐賀駐屯地(佐賀市)に配備される陸自輸送機オスプレイとの連携も進む。 「離島が多く存在する南西地域の防衛の鍵となるのが島嶼(とうしょ)防衛で、その守りのプロフェッショナルこそ水陸機動団。 日頃から厳しい訓練を積み重ねた陸自の精鋭を集めた唯一無二の存在。」 中谷氏は訓示で、隊員らを前に水機団をこう評した。

この日、中谷氏が視察したのは、今後、偵察任務を担う隊員が参加する「洋上潜入課程」の訓練だ。 ヘリから飛び降りて海を泳いで潜入するという想定のもと、5 メートルの高さから隊員が 2 人 1 組で、約 30 キロの装備を持って同時に水に飛び込む様子を見学した。 水機団は、中国の海洋進出を念頭におく南西諸島の防衛力強化「南西シフト」の一環として 2018 年に発足。 相浦駐屯地に本部を置く。 離島が侵攻された際、水陸両用車 AAV7、エアクッション型揚陸艇 LCAC、輸送ヘリ CH47 などを使って上陸し、奪還する水陸両用作戦が任務だ。

一方、20 年から千葉県木更津市に暫定配備されていたオスプレイ 17 機が、9 日から順次、佐賀に移駐。 水機団を南西諸島方面に運ぶ想定で、長崎と佐賀の一体的な運用が期待されている。 戦後、「専守防衛」を掲げた日本は、他国への上陸を想起させる水陸両用戦の想定を避けてきた。 しかし、中国の強引な海洋進出が進むと、南西諸島での作戦行動に備える必要性が増し、米海兵隊との共同訓練などを通じて水陸両用作戦の能力を高めてきた。 AAV7 やCH47 が水没した想定で、胴体部分を再現したコンテナから水中で緊急脱出する訓練もあり、「最も過酷な部隊の一つ(幹部)」とされる。

防衛省は 25 年度末をめどに、海上自衛隊の水上艦艇の大規模な組織改編を行っている。 「水陸両用戦機雷戦群(仮称)」を新たに編成し、水陸機動団との連携を狙って司令部を佐世保基地に置く方針だ。 島嶼(とうしょ)部奪還のため領海の機雷を除去し、水機団の隊員や水陸両用車を輸送する任務を担う。 自衛隊を一元的に指揮する統合作戦司令部が 3 月に発足したことを受け、陸自の水機団と海自との「統合運用」強化を目指している。

昨年 12 月には、大型の強襲揚陸艦「四川(最大排水量 4 万トン)」が進水し、中国が台湾や南シナ海の島への上陸能力を高めているとの見方もある。 防衛省幹部は「中国に対抗するには、日本も水陸両用作戦能力の向上に向けた取り組みを急ぐ必要がある」と話す。 (佐藤瑞季、矢島大輔、asahi = 7-3-25)

潜水艦探索は世界有数、でも飛べず 「探知機の塊」の謎 海自哨戒機

海上自衛隊の初の純国産哨戒機「P1」について、任務で飛行できる機体の少なさが、会計検査院の調べで明らかになった。 潜水艦の探知能力では世界有数とされる機体に何が起きているのか。 安保環境の変化や組織の問題を指摘する声がある。 哨戒機は、日本の周辺海域で不審船や艦艇について警戒や情報収集をするほか、主に海上自衛隊の「任務中の任務」とされる、潜水艦を探知・攻撃する役割を担う。

国産哨戒機、エンジン不調で一定数飛べず 国費 1 兆 7 千億円 検査院

P1 は、海中の潜水艦が発する音や磁気を捉える特殊な装備で捜索している。 海自内で P1 は「探知機の塊が空を飛んでいる」とも言われ、特に潜水艦の探知能力は世界トップ級を自負する。 一方、民航機とは違い、長時間に及んで海上を低空飛行するため、塩害を受けやすい。 会計検査院の報告書では、試験段階でも繰り返しエンジンには不具合が見つかったことが確認され、現在に至っても塩害によるエンジンの腐食が可動が低調な主要因とされる。

海自にとって開発段階は訓練が中心だったが、近年は中国の海洋進出など国際情勢が悪化したことに伴い、任務が急増している。 海自幹部は「365 日 24 時間、交代でずっと洋上を飛び続けているような状況だ。 開発当初の想定より、大きな負荷がかかっている。」と語る。

初の純国産 海外への売り込みは

戦後、自衛隊機は米国からの輸入に頼ってきた。 国内の防衛産業の育成をかね、P1 は純国産で任務が行える初の飛行機として開発された経緯がある。 だが、米国からの輸入機でもエンジンなど主要部分は秘匿されてきた。 国産で最初から製造するのが難しいうえ、経済官庁元幹部は「当時は防衛予算が少なく、開発段階の予算が絞られ、十分な検討が足りていない部分があった」と振り返る。

検査院は、搭載されている武器や電子機器の不具合が相次いでいることも、可動できない理由に挙げている。 防衛省幹部は「背広組(文官)と制服組(自衛官)の縦割りが邪魔をして、開発作業で蓄積された知見の共有や緊密な連携がとれていなかった」と話す。 防衛装備の海外移転が見直された第 2 次安倍政権下では、P1 を目玉商品として売り込みを図った。 17 年にはフランスで開かれた国際航空ショーに出発した P1 の 2 機のうち 1 機に機体トラブルが発覚し、参加できなかった。 今も海外への輸出は実現していない。

可動率の低さが、防衛へ及ぼす悪影響を懸念する声もある。 防衛省は、35 機の可動割合について「有事の対処能力が明らかになる」として公表していない。 政府関係者によると、先代機の哨戒機 P3C や米軍の哨戒機 P8 と比べて、P1 の可動率は大きく下回っているという。 開発から運用までにかかった費用は 1 兆 7,766 円。 すべて税金でまかなわれており、防衛省幹部は「現状では到底、国民の理解は得られない」と嘆く。

岸田政権下の 22 年末に策定した「国家安全保障戦略」では、装備品について「最大限有効に活用するために、可動率向上等により、防衛力の実効性を一層高めていく」と、最重要課題の一つに挙げる。 検査院は「最大限有効には活用されていない」と指摘した。 (矢島大輔、asahi = 6-27-25)

海自護衛艦が台湾海峡を通過 過去 3 例目、中国機の異常接近直後に

海上自衛隊の護衛艦「たかなみ」が今月中旬、中国本土と台湾の間の台湾海峡を通過していたことが、複数の政府関係者への取材でわかった。 日本周辺での軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いとみられる。 直前の今月初旬には、中国海軍の空母艦載機が海自機に異常接近する事態が起きていた。 海自艦が台湾海峡を通過するのは昨年 9 月、今年 2 月に続き 3 例目。 政府関係者によると、たかなみは今月 12 日に東シナ海から台湾海峡を南進し、南シナ海に抜けた。14 日に実施されたフィリピン海軍との共同訓練に向かう際、あえて通過したとみられる。

中谷元・防衛相は「中国の一方的な現状変更を許さない意思を示すべきだ」と官邸側に進言し、海峡通過の機会を探っていたという。 中国海軍は 5 月下旬以降、空母 2 隻を日本周辺で航行させ、今月 7 日には伊豆諸島からグアムを結ぶ「第 2 列島線」を初めて超えた。 7 - 8 日には中国空母を発った艦載機が海自機に異常接近するなどしたほか、戦闘機やヘリコプターの発着艦が約 780 回行われるなど活発に活動している。 (矢島大輔、佐藤瑞季、asahi = 6-19-25)

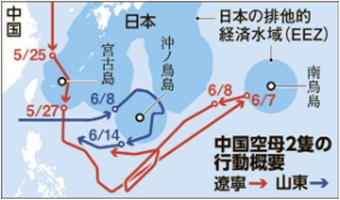

中国空母 2 隻の航跡、防衛省が異例の公表 「第 2 列島線」超え活発

防衛省は 17 日、日本周辺海域での活動が続く中国空母 2 隻の航跡を発表した。 外国軍艦の詳細な動きを防衛省が公表するのは異例で、16 日時点でも中国海軍の行動が続いているためという。 発表によると、5月25日に中国空母「遼寧」を沖縄県・久場島の北約 200 キロの東シナ海で確認。 26 - 27 日にかけて沖縄本島と宮古島の間を通過し、6 月 7 日にかけてグアムから伊豆諸島を結ぶ「第 2 列島線」を初めて越えた。

もう一隻の空母「山東」は、6 月 7 日に南シナ海で確認されて以降、東京・沖ノ鳥島の周囲を時計回りに航行。 7 - 8 日には監視していた自衛隊機に空母の艦載機が異常接近した。 この間、「遼寧」は約 550 回、山東は約 230 回、搭載されている戦闘機やヘリコプターの発着艦が確認されたという。 防衛省幹部は「遠方でも長期間、高いレベルで作戦遂行できる能力を示し、日米にとって強烈なメッセージになっている」と語る。 (矢島大輔、asahi = 6-18-25)

海自とフィリピン軍が南シナ海で演習 記者が同乗、中国軍艦が接近

海上自衛隊の護衛艦「JS たかなみ」とフィリピン海軍のフリゲート艦「BRP ミゲル・マルバー」が 14 日、比ルソン島沖の南シナ海で合同演習を行った。 現場は、中国とフィリピンが領有権を争うスカボロー礁に近い、比の排他的経済水域 (EEZ) 内だ。 記者は比艦に同乗し、演習中に中国海軍の艦船 2 隻の接近を確認した。 フィリピン軍によると、ミゲル・マルバーは韓国の造船大手が建造し、今年 5 月に就役した。 排水量 3,200 トン級で、対空・対艦・対潜ミサイルを搭載している。

13 日夕、比艦はルソン島中西部のスービック海軍作戦基地を出発。 翌 14 日、約 100 キロ沖までの間で、潜水艦との戦闘を想定した訓練に臨んだ。 スカボロー礁から東に 100 キロ超の距離にあたる。

「PLA ネイビー (中国海軍)だ。」

演習開始から約 1 時間後、乗組員の声が聞こえてデッキに出ると、右舷側に数キロ先を並走する、1 隻の白い艦船が目視できた。 船体に文字は確認できなかったが、赤い国旗がはためき、レーダー設備や「569」という数字が見えた。 比軍関係者などによると、この船は中国海軍のフリゲート艦だ。 約 1 時間並走した後、海自艦が比艦に近づくにつれて後ろに下がり、距離をとって航行。 比艦から海自艦と中国艦を同時に視界にとらえられる状態が約 2 時間続いた。 その間、左舷側にも 1 隻、中国海軍の駆逐艦が接近し、比艦は一時、両側を挟まれる形になった。

演習は、ヘリコプターでの着艦訓練や通信訓練などを行い、約 7 時間で終了した。 日比両国は今回の演習を「海上協同活動 (MCA)」と名付け、昨年に続いて実施した。 南シナ海で威圧的な活動を続ける中国を念頭に、「法の支配」や「航行の自由」を世界にアピールする狙いがある。 日米豪比の 4 カ国でも、昨年に初の MCA を比EEZ内で実施した。 日比の間では昨年、自衛隊とフィリピン軍が共同訓練などで相互に訪問しやすくする「円滑化協定 (RAA)」が署名された。 それぞれの同盟国である米国を交え、日米比で安全保障分野での連携を強めている。 (南シナ海・大部俊哉、asahi = 6-14-25)

中国空母艦載機が海自哨戒機に異常接近 「偶発的な衝突」誘発の危機

防衛省は 11 日、中国海軍の空母「山東」が沖ノ鳥島(東京都)沖の太平洋を航行した問題をめぐり、海上自衛隊の P3C 哨戒機に山東の艦載機が異常接近していたと発表した。 最接近時の距離は約 45 メートル。 哨戒機や自衛隊員に被害はなかったが、偶発的な衝突を誘発しかねない中国側の行為に、防衛省・自衛隊は危機感を強めている。 防衛省によると、7 日午前、太平洋の公海上で山東の航行を P3C 哨戒機が上空から警戒監視。すると、山東からのJ15 戦闘機が発進し、P3C と高度差がない水平状態で約 45 メートルまで接近した。 J15 戦闘機は P3C に約 40 分間追従したという。

8 日午後にも、太平洋上の山東を追尾していた P3C の進路前方、約 900 メートルを山東搭載の J15 戦闘機が横切る事案が発生。 高度差はなく、「偶発的な衝突を誘発する可能性があった(防衛省幹部)」という。 この際は約 80 分間「追従した(防衛省幹部)」という。 日本政府は中国側に深刻な懸念を表明し、再発防止を申し入れた。 パイロット経験のある自衛隊幹部は「上空では一瞬のミスで衝突する。 とんでもない事態だ。」と語る。

山東は 9 日に沖ノ鳥島の沖の太平洋を航行し、日本の排他的経済水域 (EEZ) に一時入った。 中国海軍の空母「遼寧」も 7 日に東京・南鳥島沖の太平洋を航行し、伊豆諸島からグアムを結ぶ「第2列島線」を越えて活動。 日本周辺の太平洋上で山東と遼寧の同時活動を確認するのは初めてという。 (asahi = 6-12-25)

中国が与那国島沖のブイ撤去 日本の排他的経済水域内の設置ゼロに

中国が沖縄県・与那国島南方の排他的経済水域 (EEZ) 内に設置していたブイを撤去していたことがわかった。 海上保安庁は 28 日夜、ホームページの航行警報を出し、「台湾東のブイはなくなった」と発表した。 EEZ 内で中国が設置したブイは二つ確認され、日本政府はこれまで中国側に即時撤去を求めていた。 もう一方の尖閣諸島周辺のブイは今年 2 月に撤去が確認され、今回の撤去で日本の EEZ 内で中国が設置したブイは全てなくなった。 (増山祐史、asahi = 5-29-25)

◇ ◇ ◇

中国、尖閣周辺のブイを撤去 日本側も確認 関係改善の姿勢反映か

尖閣諸島周辺の海域で中国が管轄権の既成事実化を狙って設置したとみられるブイについて、同国外務省は 11 日、移動させたと発表した。 ブイは日本の排他的経済水域 (EEZ) 内に置かれ、2023 年 7 月の発見以来、日本側が撤去を求めていた。 日中間では双方のビザの条件緩和などを通じて関係改善の動きが続いており、今回の発表はその流れを確かなものとしたい中国側の姿勢を反映したものといえそうだ。

中国外務省の郭嘉昆・副報道局長は同日の定例会見で「海洋気象観測ブイ」は「元の位置での運用任務を終えた」と説明。 ただ、設置については「中国の国内法や国際法にのっとったもの」と述べ、正当化した。 中国は尖閣諸島を「釣魚島」と呼んで領有権を主張している。 日本政府も EEZ 内からの撤去を確認し、海上保安庁は同日、中国側の発表に先立って航行警報に関するサイトで「台湾北東のブイは不存在」と公表した。 (北京・畑宗太郎、asahi = 2-11-25)

電磁砲「レールガン」試作品、洋上で発射実験へ … 中国・北朝鮮の「極超音速兵器」迎撃に有効

防衛省は、火薬の代わりに電気エネルギーを利用し、高速で弾丸を発射する最新兵器「レールガン(電磁砲)」の大型試作品を用いた発射実験を近く洋上で行う方針を固めた。 レールガンは中国や北朝鮮が開発する極超音速兵器の迎撃に有効とされ、「イージス・システム搭載艦」への搭載を視野に実用化を目指す。 レールガンの特徴は、砲身内のレールに電流を流し、発生した電磁力で専用の金属製の弾丸を加速させるため、通常の火砲より高速で発射でき、射程が長い点だ。

火薬を使わないため、弾丸の保管が容易とされ、自衛隊員の安全面でもメリットがあるとされる。 艦艇や航空機、ドローンへの攻撃のほか、音速の 5 倍(マッハ 5)以上で低空を変則軌道で飛行する極超音速兵器への迎撃に活用できる可能性があり、戦力バランスを一変させる「ゲームチェンジャー」として期待されている。

レールガンの研究は 2016 年度に始まり、23 年夏には、海上自衛隊の試験艦「あすか」に小型試作品を載せ、洋上で発射実験が実施された。 今回は、あすかに全長約 6 メートル、重量約 8 トンの実戦を想定した大きさの試作品を運び込んで行う。 実物に近いサイズでの洋上実験は初めてで、目標物に正確に到達するかどうかなどを確認する考えだ。

防衛省は 24 年 5 月、実用化に向け、ドイツ、フランス両国の国防省や研究所と共同研究に関する署名を交わした。 開発を中断した米軍に技官を派遣しており、米国の実験データも活用するなどして、実用化にこぎ着けたい考えだ。 将来的にイージス・システム搭載艦や新型護衛艦に配備する構想だが、現段階では、レールが弾丸との摩耗で損傷し、連続発射が難しくなったり、発射速度が低下したりする課題が残されている。

レールガンは、中国も開発を急いでいる。 香港英字紙サウスチャイナ・モーニングポストによると、中国の海軍工程大学は 23 年 11 月に発表した論文で 120 発の弾丸発射に成功したと明らかにした。同紙は「中国は世界で先行する」としている。 (yomiuri = 5-11-25)

◆ イージス・システム搭載艦 = 現行のイージス艦よりも高性能なレーダーを搭載し、弾道ミサイル防衛の中核を担うことが想定されている。 防衛省は 2024 年、1 隻あたり 1,300 億円超の建造契約を 2 件交わした。27 年度以降の就役を目指している。

尖閣領空侵犯、直前に日本の民間機飛行 日中が不測の事態回避へ動き

沖縄県・尖閣諸島周辺での中国海警局のヘリコプターによる領空侵犯に関連し、直前に尖閣周辺を飛行した日本の民間機をめぐり、日中両政府が事前に不測の事態の回避に向けた動きをしていたことが分かった。 だが、民間機は日本政府の飛行中止の要請を聞き入れず飛行を決行。 結果的に中国ヘリの領空侵犯を誘発したとの見方が政府内にある。

複数の日中両政府関係者や民間機を操縦していた京都市の会社役員男性 (81) が朝日新聞の取材に明らかにした。 中国ヘリの領空侵犯をめぐっては 3 日昼ごろ、尖閣沖の領海に中国海警局の船が 4 隻侵入。 うち 1 隻から搭載ヘリが飛び立ち、午後 0 時 21 分から 36 分まで約 15 分間にわたり領空侵犯した。 中国側は「右翼分子」操縦の日本の民間機が尖閣周辺を「領空侵犯」したことへの対応だと主張している。

複数の日中両政府関係者や男性の話を総合すると、男性は今年 1 月、那覇市にある国土交通省の出先機関に「尖閣に行こうと思っている。 問題ないか。」と電話し、飛行計画を説明。 この情報は尖閣諸島をめぐる危機管理案件として政府内で共有された。 飛行直前の 5 月 2 日に海上保安庁から接触があり、「尖閣は日本の領土だが、周辺を飛べば中国が何をしてくるかわからない。 機体に危険が及ぶなど不測の事態が起きる可能性がある」と飛行中止を要請された。

一方、中国政府も民間機が尖閣周辺を飛行するとの情報を察知。 日本外務省に「飛行を認めれば新たな事態になる。 あなたたちが制止するべきだ。」と警告。 海保が男性に接触した 2 日も、在日中国大使館が外務省に念押ししたという。 しかし、男性は 3 日午前、同乗者 3 人とともに新石垣空港を離陸し、正午過ぎに尖閣周辺を飛行。 曇っていて視界は悪く、魚釣島に接近したが、島影がうっすらと見える程度だったという。

中国船やヘリは全く見えなかったが、海保巡視船から無線が入り、「中国の船からヘリが飛び立った。 大変危険なのでこの海域から退避せよ」と複数回警告された。 機内には緊張が走り、すぐに現場を離れたという。 男性は朝日新聞の取材に、2015 年にも尖閣上空を飛行したことがあったが何事もなく終わったことから 10 年ぶりに今回の飛行を計画したと語った。 「海保の諸君へエールを送ることが目的だった」と話し「自分は右翼ではない」と述べた。

識者「中国側の『領空管理』準備を暗示」

尖閣周辺では近年、中国海警局の船が「法執行」という名目で活動を常態化させ、少しずつ現状を変えていく「サラミ戦術」を取る。 中国ヘリによる領空侵犯は今回が初めてで、日本の民間機が尖閣周辺を飛行すれば中国側はヘリを飛ばすという前例を中国側が作り上げたことになる。 日本政府関係者は「中国は何かのきっかけをとらえ、自らの領有を主張する既成事実化を進めようとしている。 今回も結果的に中国の手に乗ってしまった。」と嘆く。

中国外交に詳しい九州大学の益尾知佐子教授は、「今回の事案は、中国側が尖閣で『領空管理』の準備を進めてきたことを暗示している」と指摘。 中国が日本側の「領空侵犯」を主張していることに「中国が尖閣上空をコントロールしているような発信を強める可能性がある」と語る。

一方、尖閣諸島は日本の固有の領土だが、14 年に日中両政府が交わした文書では「対話を通じて情勢の悪化を防ぐ」、「不測の事態の発生を回避する」ことで一致。 日中両政府は今回、こうした方針に基づき、水面下では事前に沈静化を図ろうとした。 今回の事案発生後、日中両政府はお互いに抗議し合っているが、日本外務省のある幹部は「相手につけ込まれるような口実を与えなければ中国側も攻めづらい。 冷静に見るべきだ。」と語る。

林芳正官房長官は 9 日の記者会見で、領海侵入と領空侵犯は「極めて遺憾」としたうえで「日本の民間小型機が尖閣周辺を遊覧飛行していた」と指摘。 領空での日本の航空機の飛行は「法令の制約を満たす限り妨げられるものではない」としながらも、飛行目的が遊覧飛行だったことや不測の事態を防ぐ観点から「運航者との間で意思疎通を行いつつ、飛行の安全性を考慮すべきであるとの考えを伝えた」と説明。 日本政府から民間機側に飛行中止の働きかけをしたことを示唆した。 (里見稔、asahi = 5-9-25)

◇ ◇ ◇

沖縄・尖閣諸島周辺の日本領空に中国海警局船からヘリ離陸、一時領空侵入

3 日午後 0 時 20 分ごろから、沖縄県・尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船 4 隻が相次いで侵入し、その後、うち 1 隻からヘリコプター 1 機が飛び立ち領空に入った。 約 15 分後、領空の外側に退去した。 第 11 管区海上保安本部(那覇)が詳しい状況を調べている。 11 管によると、4 隻は午後 1 時ごろまでに、領海外側にある接続水域に出たことを海上保安庁の巡視船が確認した。 中国当局の船が尖閣周辺で領海侵入したのは 4 月 7 日以来で、今年 11 日目。 4 隻はいずれも機関砲を搭載。 領海から出るよう巡視船が要求した。 接続水域を含め、尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは 166 日連続。 (sankei = 5-3-25)

5 秒で戦闘機が空へ 空母化した護衛艦で記者が見た「歴史的な瞬間」

快晴の空のもと、海上自衛隊の護衛艦「かが」が、米カリフォルニア州サンディエゴ沖を航行していた。 飛行甲板上では、米空母の甲板で作業する要員「フライトデッキ・クルー」たちが慌ただしく動き回っている。 担当ごとに異なる 7 色のシャツを着ていることから「レインボーギャング」と呼ばれる集団だ。 甲板では、米軍の最新鋭ステルス戦闘機 F35B が、エンジンの出力を上げながら発艦の許可を待っていた。 カメラを構えていると、F35B の「キーン」という高音のエンジン音が、耳栓越しでもはっきり聞こえた。 やがて、黄色いシャツを着たクルーが親指を立てた。 「発艦 OK」のサイン。 米海軍パイロットのエリート養成学校を舞台にした大ヒット映画「トップガン」でもおなじみの光景だ。

滑走が始まる。 F35B は甲板中央付近から急加速しながら機首を上げると、約 5 秒で艦首付近から宙に浮き上がった。 発艦した黒い機体が、真っ青な空へ吸い込まれていった。 取材したのは、サンディエゴ沖で実施された艦上運用試験 (DT) の最終日である昨年 11 月 6 日。 かがは海自最大の護衛艦「いずも」型の 2 番艦、F35B は数百メートル程度の短い滑走で離陸し、垂直に着陸できる戦闘機 (STOVL 機)だ。 この日、かがから F35B が発艦する様子がメディアに初めて公開された。 いま政府は、「いずも」と「かが」を改修して戦闘機を運用できるようにする「空母化」を推し進めている。 計画が決まったのは 2018 年、安倍政権の時だ。

先に一部改修に入ったいずもに続き、かがは 2022 年 3 月から造船大手・ジャパンマリンユナイテッド (JMU) 呉事業所のドックに入り、空母化に向けた「特別改造工事」を続けてきた。 甲板の一部が戦闘機の排気熱に耐える仕様になり、発着艦のための標識が塗られ、艦首の形も台形から長方形に変わった。米海軍の強襲揚陸艦のような外観だ。 空母とは「航空母艦」の略称。 戦後、自衛隊は空母を保有してこなかった。 それがなぜ、いま必要なのか。 「空母化」計画はどこまで進み、実際の任務に向けて残る課題は何か。

自衛隊「空母」の現在地

その「現在地」を見極めようと、公開された DT の取材でかがに乗艦した。 そのマストには自衛艦旗と並んで「F 旗」がはためく。 NATO (北大西洋条約機構)加盟国の海軍で用いられる「NATO コード」で「F」を示し、「本艦は固定翼機を運用中」であることを意味する。 由来を調べると、「Fixed Wing Aircraft (固定翼機)」の F という説が有力のようだ。 前身の海上警備隊から数えて 22 年に創設 70 周年を迎えた海自。 その艦艇が「空母」の機能も担えることを示した「歴史的な瞬間」を視察した護衛艦部隊のトップ、伍賀祥裕(ごかよしひろ)・護衛艦隊司令官は、甲板上での記者会見で晴れ晴れと語った。 いずも型護衛艦における F35B の運用能力の獲得は、我が国の防衛力の向上に資するものだ。」

伍賀司令官の後方に駐機していた F35B の垂直尾翼には、かがから発艦する F35B をあしらったエンブレムが描かれていた。 2 週間超の DT では、米海軍や海兵隊のクルー 100 人以上がかがに乗り込み、乗員と寝食を共にしながら各種の試験に取り組んだ。 どのような風や波の状況なら、かがの飛行甲板に F35B を安全に着艦させ、発艦させられるか。 飛行甲板と格納庫との間で機体をスムーズに移動できるのか。 米軍のテストパイロットが搭乗した F35B が昼夜を問わずに数十回にわたって発着艦を繰り返し、データを収集して、より理想的な発着艦のための海面、風の状況を探った。

試験を終えて、かがが呉基地に戻ったのは昨年 12 月 15 日。 その際、ちょっとした「異変」が SNSなどで話題になった。 艦首に設置されている落下防止柵が、へし折られたように壊れていたのだ。 F35B は発艦の際、機体後部の推力偏向ノズルを斜め下に向けている。 その強烈なエンジンの噴射圧力の直撃を繰り返し受けたことで、艦首の柵が破損したのだった。 試験期間中からすでに破損が確認されていたという。 「F35B を載せるたびに柵が壊れていたら、修理費もばかにならないですね?」 帰国後、こんな質問を投げかけると、海自幹部は苦笑いしながら言った。 「戦闘機を運用することによる『名誉の負傷』のようなもの。 乗員の安全のために柵は不可欠だが、F35B を運用すればこれだけの風圧を受けるのも事実。 耐久性を上げられるか、早急に検討したい。」

しかし、自衛隊版「空母」には、もっと大きな課題があらわになりつつある。 (編集委員・土居貴輝、asahi = 5-6-25)