ピーチ仕様ラピート、和歌山港駅に特別運行 8 月 23 日

格安航空会社ピーチ・アビエーションの機体デザインを採用した南海電鉄の特急「ラピート」が 8 月 23 日、難波駅 - 和歌山港駅(復路は浜寺公園駅まで)を特別運行する。 ピーチの客室乗務員が乗車し、記念の乗車証やマグカップなどの特典が付く。 乗客 170 人を募集している。 南海によると、ラピートが和歌山港に行くのは初めて。 ピーチのデザインを施した「ハッピーライナー」の運行が 8 月末に終わるため、両社が企画した。

当日は午前 9 時 40 分に難波駅集合。 車内では客室乗務員によるオリジナルグッズ販売や、復路のスーパーシート着席権などが当たる抽選会がある。 和歌山港駅では特製駅弁が配られる。 浜寺公園駅まで戻り、午後 2 時 40 分ごろ解散する。 大人 5,400 円、小学生 3,700 円。 先着 120 人を募集したインターネットでの申し込みはすでに終了。 残る 50 人は先着で 30 日 - 8 月 4 日に電話 (06・6644・7077) で受け付ける。(中川竜児、asahi = 7-20-15)

幻の豪華客車でスイーツいかが JR 九州「或る列車」

JR 九州は 17 日、100 年以上も前に造られた「幻の豪華客車」を現代によみがえらせた観光列車「或る列車」の新車両を、北九州市で公開した。 車内で特注のスイーツが楽しめる観光列車として 8 月 8 日に大分 - 日田間で運行を始める。 明治期の鉄道会社の九州鉄道が米国に発注して造った列車がモデル。 ほとんど営業運転されなかった客車で、鉄道ファンの間で「或る列車」の名で知られる。 豪華寝台列車「ななつ星」のデザインを手がけた水戸岡鋭治さんが再現した。

車両は 2 両編成。 金色を基調に、黒や唐草模様と組み合わせた外観が印象的。 昔の車両は木造で茶色だったが、豪華なデザインで「復活」した。 1 号車の客室の内装も華やかで、木製のテーブルと椅子が並び、床は花柄のカーペット。 2 号車は福岡・大川の組子細工を施した引き戸で八つの個室に分かれている。 (湯地正裕、asahi = 7-17-15)

前 報 (7-29-14)

川崎重工、米地下鉄 220 両を追加受注 490 億円

川崎重工業は 13 日、米ワシントン首都圏交通局から地下鉄車両 220 両を受注したと発表した。 受注額は約 4 億ドル(約 490 億円)で、2010 - 12 年に受注した 528 両と合わせた総額は約 14 億 7 千万ドル(約 1,800 億円)。 米ネブラスカ州の工場で生産し、18 - 19 年に納入する。 今回受注した車両を納めると、同交通局の車両の約 6 割が川重製になる。 (asahi = 7-13-15)

日産、国内生産 4 割増へ 円安追い風、輸出を強化

日産自動車の西川広人代表取締役は 9 日、国内生産を最大 120 万台に増やす考えを示した。 2015 年 3 月期の約 87 万台から約 4 割増やす計算だ。 時期は「近いうちに」と話し、数年後を見込む。 円安を追い風に、販売好調な北米などへの輸出を強化する。

九州での生産 49 周年の式典後に報道陣に話した。 スポーツ用多目的車「エクストレイル(米国名・ローグ)」を、来春から北米向けに年 10 万台生産することも明らかにした。 松元史明副社長は「全世界での生産能力増強には区切りを付け、世界各地の工場で生産しきれない車種が出てくれば、まず日本の工場が補完するようにする」とした。 西川氏は「為替が超円高から正常な姿に戻っており、輸出が可能になった」と説明。 エクストレイルは今後、北米以外にも輸出するという。 (asahi = 7-10-15)

新幹線車内に防犯カメラ増設へ JR 東海、放火事件受け

東海道・山陽新幹線で、防犯カメラが客車内や車両間の通路部分に置かれることになった。 来年度から3年間で設置するが、東海道新幹線での放火事件を受け前倒しを検討する。 JR 東海の柘植康英社長が 6 日の記者会見で発表した。 事件から 7 日で 1 週間になる。

防犯カメラは客室外のデッキには大半の車両であるが、増設する。 JR 東海と西日本が持つ計 136 編成が対象。 客室内では車両ごとに前後に 2 台を据える。 柘植社長は「見せる防犯という観点から、大きな抑止効果が期待できる」と強調。 映像は車内で乗務員が常時確認でき、一定期間は保存される。 プライバシーへの配慮から「(映像の)使用目的を限定し、扱う人間を特定して厳重に管理する」と説明した。 (asahi = 7-6-15)

北海道新幹線・奥津軽いまべつ駅、完成後初の見学会 県内外から 220 人参加

来年春に開業予定の北海道新幹線・奥津軽いまべつ駅(今別町大川平)で 4 日、建物が完成して初めての駅舎内部の見学会が開かれ、県内外から約 220 人が参加した。 参加者は駅舎建設を手掛けた鉄道建設・運輸施設整備支援機構の職員から説明を受けながら見て回り、開業への期待に胸を膨らませた。

見学会は、駅舎を実際に見ることで、来年春の新幹線開業をより身近に感じてもらおうと県が主催した。 見学会は 7 班に分かれて実施した。 駅舎正面に集まった参加者は昇降棟の階段を一段一段上り、ホームに通じる高さ 18 メートルの連絡通路に移動。 柵から身を乗り出すようにして、大きな窓の外に広がる緑豊かな風景に見入っていた。

ホームには主催側の「サプライズ」で新幹線車両「H5 系」が用意され、子どもたちは「新幹線だ!」「かっこいい!」と大喜び。 ゲーム機で撮影したり、同機構の職員に質問するなどして、新幹線の登場に心躍らせていた。 このほか、参加者は内装に県産ヒバ材を使ったコンコース(広場)や、非常時に使用する避難デッキなどを約 0 分かけて見学した。

見学会に参加するために東京都から訪れた会社員木村英一さん (52) は「連絡通路からの景色が緑豊かできれいだった。 良い写真がたくさん撮れた。」と満面の笑み。 青森市の佐藤祐希君 (12) は「新青森駅よりも中がきれいだった。 今度は新幹線に乗ってみたい。」と開業を心待ちにしていた。 駅舎建物は 6 月 30 日に完成。 今後は券売機や自動改札機、エレベーターの設置などの工事を行う。 11 日には今別町民などを対象に、同町主催の見学会が開かれる。 (北海道新聞 = 7-5-15)

◇ ◇ ◇

イースト・アイ、北海道で試験走行 新幹線開業後も活躍

レールなどの異常を調べる JR 東日本の新幹線検査車両「イースト・アイ」が 11、12 の両日、北海道新幹線の新函館北斗 - 新青森間を試験走行する。 両日合わせて未明に 1 往復する。 JR 東日本によると、現在のイースト・アイは 6 両編成で、2001 年に導入。 東北、秋田、山形、上越、北陸の各新幹線を 10 日に 1 回程度の割合で走る。 レールや電力系統などの状態をセンサーで感知し、異常を見つけるという。

未明の走行は、北海道新幹線には貨物列車と在来線が線路を共用する「青函共用走行区間」があるため。 JR 北海道によると、北海道新幹線の開業後も同社は自前の検査車両を持たず、JR 東からイースト・アイを借りて運行する予定だ。 (日比野容子、asahi = 6-6-15)

◇ ◇ ◇

北海道新幹線の試験走行、新青森駅に初乗り入れ

2016 年 3 月に開業する北海道新幹線の「H5 系」車両が 24 日午前 3 時 20 分、試験走行で初めて新青森駅(青森市)に乗り入れた。 これで新函館北斗(北海道北斗市) - 新青森の全線を H5 系車両が走行したことになる。 この日、午前 1 時 21 分に奥津軽いまべつ駅(青森県今別町)を出発し、新青森駅までの 38.5 キロを、最高速度 45 キロで慎重に走行した。 新青森駅で 30 分間停車し、青森市内の車両基地へ向かった。

新青森駅では、鹿内博青森市長や、津軽海峡のマグロをモチーフにしたゆるキャラ「マギュロウ」らが出迎えた。 鹿内市長は「歴史的な日だ」と喜んだ。 H5 系車両による試験走行は昨年 12 月から新函館北斗 - 奥津軽いまべつ間で行われており、同月 7 日には初めて青函トンネルを抜けて本州入り。 4 月 21 日からは奥津軽いまべつ以南での試験走行を開始していた。 今後は全線を通した試験が行われる。 (asahi = 5-24-15)

前 報 (12-7-14)

水素ステーション運営を支援 トヨタなど 3 社と国

トヨタ自動車、日産自動車、ホンダの 3 社と経済産業省は 1 日、水素で走る燃料電池車 (FCV) の普及に向け、「水素ステーション」の運営にかかる費用のほぼ全額を補助すると発表した。 1 カ所あたり年 3,300 万円を上限に、自動車 3 社が 3 分の 1 を補助する。 残る 3 分の 2 は国が補助することをすでに決めている。

ステーションは全国で 23 カ所がオープンし、58 カ所の設置が決まった。 ステーションの設置には 1 カ所あたり約 5 億円、運営には 3,300 万 - 4 千万円程度がかかる。 このうち、設置費の半額は国が補助している。 ただ、当面は FCV の台数が少なく利益が出にくいため、国と 3 社で運営費を出し合って設置を後押しする。 移動式のステーションを複数の場所で使う例を含め、まず全国で 100 カ所を目指す。

補助は 2020 年までの予定。 3 社は 50 億 - 60 億円が必要と見込んでおり、FCV の販売台数に応じて負担する。 走行中に水しか出さない FCV は「究極のエコカー」と呼ばれ、トヨタが昨年末に世界で初めて「ミライ」を市販。 ホンダは来年 3 月、日産は 17 年の発売を計画している。 (榊原謙、高橋諒子、asahi = 7-2-15)

JR 北海道、留萌線の廃止検討

JR 北海道が利用者の少ない留萌線の廃止を検討し、沿線自治体に打診を始めたことが 27 日、分かった。 同社や自治体が明らかにした。 経営悪化と乗客減少が続く中、同社は不採算路線の対策を進めたい考えだ。

沿線の秩父別町によると、5 月下旬に町を訪れた JR 北海道幹部が「留萌線は経営が厳しく、廃止も視野に入れて検討しないといけない」と担当者に伝えた。 JR 北海道によると、ほかの沿線自治体にも今後の路線のあり方について相談を始めたという。 留萌線は深川市と増毛町を結ぶ全長 66.8 キロで、秩父別、沼田両町と留萌市を通る。 (デイリースポーツ = 6-27-15)

国内 LCC 初の羽田就航 ピーチ、8 月から台北線

格安航空会社 (LCC) のピーチ・アビエーション(大阪府)は 25 日、羽田 - 台北線を 8 月 8 日から開設すると発表した。 国内 LCC としては初めて羽田空港に就航する。 羽田は午前 6 時 - 午後 11 時は発着枠がいっぱいだ。 そのため新路線は「深夜早朝時間帯」を使う。 ピーチの台北線は、火曜をのぞく週 6 便で、羽田発は午前 5 時 55 分、折り返しの便は翌日午前 4 時 45 分に羽田着。

運賃は片道 7,680 円からだが、早朝出発で翌朝帰りの「弾丸スペシャル運賃(往復 1 万 2 千円)」も用意する。 機内食や飲み物は有料で、荷物を預けても料金がかかる。 20 - 30 代の観光客の利用を期待しているという。 ピーチは 2011 年に設立された LCC で、ANA ホールディングスなどが出資する。 関西空港を中心に国内 12、国際 7 路線を運航。 成田空港とは関西、福岡、札幌を結んでいる。 井上慎一最高経営責任者 (CEO) は「羽田と成田を両輪として使い、首都圏の潜在顧客に働きかける」と話し、成田発着の国際線就航にも意欲を示した。(野口陽、asahi = 6-25-15)

米 GM、V2V 安全システムでシスコ新技術の試験開始へ

[ワシントン] 米自動車大手ゼネラル・モーターズ (GM) は自動車の安全性向上のため、米ネットワーク機器大手シスコシステムズの新しい車両間 (V2V) 通信技術の試験を開始することを明らかにした。 この技術により、自動車が道路沿いの WiFi (ワイファイ)機器と無線周波数帯を通じて「会話する」ことが可能になるという。 GM は V2V 安全システムを 2017 年にも同社のセダンに導入する意向で、25 日には米下院小委員会の同システムに関する公聴会に出席する。

V2V 技術を導入した自動車同士は、無線周波数帯を使ってお互いの位置やスピード、方向、ブレーキの状態について情報を共有し、ドライバーに危険を知らせるなどの「会話」によって、衝突を回避できるという。 公聴会に先立ち、同委員会のウェブサイトに、GM 世界連動顧客経験部門の責任者、ハリー・ライトシー氏が提出した証言が 24 日掲載された。 同氏はこの技術により、WiFi 機器が V2V 安全システムと同じ周波数帯を障害なく共有できることへの期待が高まるだろうとし、「シスコと連携してなるべく早く技術試験を始めたい」と述べた。

同じく公聴会に出席するシスコの世界輸送部門幹部は、同社の「インターネット・オブ・エブリシング」構想は、自動車などの乗り物相互間や、道路沿いの警察、レスキュー隊などを含めた通信ネットワーク構築を目指している、としている。 (Reuters = 6-25-15)

ホンダ「グレイス」にガソリン車 HV より 20 万円安く

ホンダは、ハイブリッド車 (HV) しかなかった小型セダン「グレイス」にガソリン車を追加し、「グレイス LX」として売り出した。 価格は消費税込み 175 万円から。 HV モデルより 20 万円安い設定で、セダンを好む中高年に値頃感を印象づけたい考え。 燃費はガソリン 1 リットルあたり 21.8km で、小型セダンとしてはトップレベルの HV モデル(同 34.4km)とは差がある。 (asahi = 6-25-15)

前 報 (12-1-14)

新燃料電池車、走行距離は最長 750 キロ ホンダ市販へ

ホンダは、来年 3 月に売り出す新しい燃料電池車 (FCV) を、燃料を満タンにした状態から最長で約 750 キロ走れるようにする。 トヨタ自動車が昨年 12 月に世界で初めて市販した FCV 「ミライ」よりも約 100 キロ長くなる。

電池を積む電気自動車よりも長い距離を走れるのが FCV の利点だ。 ホンダはこれまで、最長走行距離を 700 キロ以上としていたが、燃料電池の効率化や車体の軽量化で、750 キロまで延ばせそうだという。 ミライは同 650 キロだ。 新 FCV の価格は 700 万円台。 実際には、ミライ(約 720 万円)に近い水準になりそうだが、750 キロの走行距離に加え、乗車定員もミライより 1 人多い 5 人として実用性を高め、存在感を出す考えだ。 (榊原謙、asahi = 6-24-15)

前 報 (1-14-15)

ビートル、日韓友好運び 24 年 利用者 500 万人超す

日韓国交正常化に向けた条約調印から 22 日で 50 年。 韓国と地理的に近い九州・山口ではこの間、両国を行き来する人が飛躍的に増えた。 九州最大の都市・福岡と韓国第 2 の都市・釜山の間を結ぶ高速船ビートルは 24 年前、両国の関係者のつながりに支えられて就航。 両都市間の海上交通の主役となり、日韓の市民の結びつきを強めることに大きな役割を果たしている。

■ きっかけは鉄道「日韓共同きっぷ」

福岡と釜山を船で日帰りできるまでにし、延べ 500 万人以上が乗船したビートルの誕生は、国鉄民営化に伴うプロジェクトがきっかけだった。 1987 年の民営化直前、ビートルを走らせる JR 九州高速船の現社長、川口史氏 (61) は、若手の課長としてプロジェクトの企画チームに参加した。 「ソウルと九州各地をつなげましょう」と提案。 88 年 7 月、関釜フェリー(山口県・下関 - 釜山)を経由して韓国の鉄道を同じ切符でつなぐ「日韓共同きっぷ」を誕生させた。

当時は韓国に行くたびにビザを取る必要があったが、87 年 1 月から共同きっぷの実現までにソウルの鉄道庁を 30 - 40 回訪れ、切符の価格や管理方法、デザインなどを打ち合わせた。 「日本語では話したくなかったけど、あなたと話をしていて、日本があるから韓国があると思うようになった。」 ある時、それまで通訳を介していた 60 歳近い担当課長が、日本語でそう話してくれたのが忘れられないという。

福岡と釜山を高速船で結ぶ話は、そんな協議の中で浮上した。「福岡から 200 キロ余りのところに人口 400 万人の活気ある街がある。 つなげばすごいことになると思った。」 その構想の実現に深くかかわったのが、現 JR 九州会長の唐池恒二氏 (62) だ。 89 年 3 月、同社船舶事業準備室企画担当課長に就任すると同時に、ジェットフォイルの高速船就航の任務を石井幸孝社長に命じられた。 当時、日韓の航路開設は国同士の協議で合意する必要があり、パートナーの鉄道庁が韓国での交渉の橋渡し役をした。 唐池氏もまた、何度もソウルに通った。 交渉相手だった韓国・鉄道庁の課長とは、今でも交流が続くという。

唐池氏によると、当時は日本人観光客向けの飲食店と韓国人が飲む店は別々だったという。 だが、その課長は韓国人と同じ店に連れて行ってくれた。 「店で他の客に囲まれて非難されると、課長は『何言うんだ。 私の友達だ。』と言って構わなかった」と唐池氏。 何度も顔を合わせるうち、心が打ち解けあったと感じた。 「そんなキーパーソンとなる人たちが日韓両国にいて、就航が実現できた。」 (後藤たづ子、asahi = 6-22-15)

豪華寝台列車「瑞風」ルート決定 JR 西日本、発着 3 駅

JR 西日本は 18 日、2017 年春に運行を予定している豪華寝台列車「トワイライトエクスプレス 瑞風(みずかぜ)」のルートを発表した。

発着駅は、大阪、京都、下関の 3 カ所で、山陽線や山陰線などを走る。 日程は 1 泊 2 日と 2 泊 3 日の 2 種類。 1 日 1 回、途中駅で乗客が列車を降り、周辺観光を楽しむ企画も盛り込む。 立ち寄り先には、岡山後楽園(岡山市)や厳島神社(広島県廿日市市)、出雲大社(島根県出雲市)など 11 カ所を選んだ。 同社の真鍋精志社長は、同日の会見で「日本の原風景を楽しんでほしい」と述べた。

瑞風は、今年 3 月に引退したトワイライトの後継で、同様の深緑色の車体が特徴だ。 (asahi = 6-19-15)

前 報 (5-21-14)

米新車品質調査、日本車が初めて平均下回る 韓国勢躍進

[デトロイト] 米調査会社 JD パワーが 17 日発表した米新車品質ランキングで韓国車の評価が大幅に改善した。 日本車の評価は 29 年前の調査開始以来初めて業界平均を下回った。 100 台当たりの不具合指摘件数は、業界平均で 3% 改善し 112 件。 韓国系ブランドは 90 件で首位。 欧州系ブランドの 113 件を大きく引き離した。 日系ブランド、米国系ブランドはともに 114 件だった。

JD パワーのバイスプレジデント、レネ・ステファンズ氏は「品質をめぐる状況が大きく変化した」と指摘。 「これまで日系ブランドは車両品質で金字塔的な存在とされていた。 日系メーカーも改善が続いているが、特に韓国メーカーは改善のペースが著しく加速している。」と述べた。 ブランド別では、ポルシェが 80 件で首位。 2 位は起亜自動車(86 件)、3 位はジャガー(93 件)、4 位は現代自動車(95 件)、5 位は日産のインフィニティ(97 件)だった。 起亜は調査開始以来初めて、ノンプレミアム系ブランドのトップとなった。 (Reuters = 6-18-15)

ホンダ・シビック、5 年ぶり国内発売へ タイプ R、今秋

ホンダは今秋、新しいスポーツカー「シビック タイプ R」を日本で売り出す。 2010 年に販売を打ち切っていた主力車「シビック」が、5 年ぶりに日本で復活する。

タイプ R は、まず欧州で今夏に発売する。 排気量 2 リットルのエンジンにターボを組み合わせて出力を高め、最高速度は時速 270 キロ。 ドイツのテストコースで、前輪駆動の市販ハッチバック車として世界最速の周回記録を出したのが売りだ。 価格は 2 万 9,995 ポンド(約 589 万円)で、日本でも近い価格帯での発売が予想される。 シビックは、1973 年に低公害技術「CVCC」のエンジンを搭載して発売。 日本ではピークの 93 年 3 月に月 2 万 1,632 台を売った。 国内販売を終えた後も、欧米やアジアでは売られている。 (榊原謙、asahi = 6-18-15)

「オート三輪」そっくり EV 川崎市のベンチャーが発売

川崎市のベンチャー企業「日本エレクトライク」が 15 日、三輪の電気自動車 (EV) を売り出すと発表した。 1 人乗りで、見た目は往年の「オート三輪」にそっくり。 インドから輸入した車体をベースに EV に作りかえた。 5 時間の充電で約 30 キロメートル走行でき、荷物は 150 キログラムまで積めるという。 後輪の左右の駆動を別々にしたことで、車体が倒れにくい状態で小回りできるという。 近隣への配達業務などの需要を見込んでいる。 安全性などについての国土交通省の認定を受けており、国の EV への補助金を使えば消費税別で 100 万円から買える。 長さ約 2.5 メートル、幅約 1.3 メートル、高さ約 1.7 メートルで、最高速度は時速 49 キロメートルという。 (田中美保、asahi = 6-16-15)

いすゞ「エルフ」を GM に供給 16 年から米市場で販売

いすゞ自動車は 15 日、米ゼネラルモーターズ (GM) に中型トラック「エルフ」を供給すると発表した。 GM は 2016 年から、「シボレー」のブランドで米国市場で売る。 両社は、GM からいすゞへのトラック用ガソリンエンジン供給をこれまで通り続けることでも合意した。 両社は 06 年に資本提携を解消したが、その後も協力関係にある。 (asahi = 6-16-15)

電動自転車の部品、欧州で快走 ヤマハ発動機がフル生産

世界で初めて電動アシスト自転車を売り出したヤマハ発動機で、欧州向けの基幹部品が急伸中だ。 2014 年の輸出台数は前年の 16 倍の 5 万 3 千台となり、15 年は 8 万台をねらう。 ペダルを踏む力を補うモーターなどの心臓部で軽さと小ささを追求し、デザイン性も重視。 現地の一流自転車メーカーの心をつかんだ。

モーターやセンサーを集めた基幹部品の「ドライブユニット」で、大ヒットした欧州向けの新製品は、13 年後半に生産が始まった。 ドイツやスイスなどの欧州では、電動アシスト自転車市場が急成長し、年間 100 万台ほど売れている。 険しい山道の上り下りや長距離ツーリングなど、欧州ならではの使われ方もあり、市場規模はいまや日本の 2 倍だ。

こうした乗り方の違いなども研究。 ライバルの独ボッシュ社の「一歩先」をめざし、ペダルの回転軸と後輪の車軸との距離を縮めて、こいだ力がよりじかに伝わるよう、設計を見直した。 重さはこれまでのヤマハ製品より 1 割超軽い約 3.5 キロにして、小型化。 性能と車体のデザインを損ねない大きさが、スポーツタイプの電動アシスト自転車をつくるドイツやオランダの一流メーカーに注目された。 「ここまで伸びるとは思わなかった(海外営業担当の池辺正一郎・SPV 事業部主査)」というほど、一気に注文が増えた。

快走は続く。 静岡県森町の子会社ヤマハモーターエレクトロニクスの工場では、15 年も前年の 1.5 倍、8 万台の輸出を目標にフル生産が続いている。 (山本知弘、asahi = 6-15-15)

ハイビームなのにまぶしくない ヘッドライト、賢く進化

明るいけど、まぶしくない - -。 自動車メーカーが、遠くまで照らせる「ハイビーム」のまま走っても、対向車や前方の車の迷惑にならない技術を次々に開発している。 日本では、対向車に遠慮して「ロービーム」で運転する人が多いが、ハイビームは夜間の歩行者のいち早い発見に役立つ。 各社は新たな安全機能としてアピールしている。

マツダが、今年 1 月に大幅改良した「CX-5」などに採用した新技術は、車の前方に付けたカメラが対向車のヘッドライトに反応し、対向車の接近を検知する。 ハイビームを照射するヘッドライトは左右合わせて 8 つに分かれており、対向車がいる方向のハイビーム部分だけが自動で消える。 アウディなどが同様の仕組みを実用化しているが、国内メーカーでは初めてだ。

トヨタ自動車が開発した「アダプティブハイビームシステム」は、カメラが対向車を検知すると、ヘッドライト内の遮光板がその方向のハイビームを遮る。 対向車のドライバーは通常のロービームと同じように感じる。 「クラウン」に採用している。 スバル車の富士重工業が 4 月に売り出した「レヴォーグ」の改良車は、対向車が来たり、前方を走る車との距離が近づいたりすると、自動的にハイビームをロービームに切り替える。 同じ仕組みは日産自動車の「スカイライン」、ホンダの「レジェンド」、トヨタの「カローラ」などにも採用されている。 (榊原謙、asahi = 6-14-15)

◇ ◇ ◇

夜間運転、ハイビームが原則 歩行者との衝突防ぐ効果

ヘッドライトの基本はハイビーム。 意外と知られていないこの原則。 守っていれば、今年の 3 月までに大阪府で起きた夜間の交通事故の死者 29 人のうち、5 人の命を救えたかもしれない。 「突然、左前方に人影が見えた。 ブレーキを踏んだが間に合わなかった。」 2 月 21 日午後 8 時半ごろ、大阪府茨木市の市道で歩行者の男性(当時 81)がワゴン車にはねられて死亡した。 運転していた男性会社員 (44) は直後の府警の調べにこう話したという。

現場は片側 1 車線の直線道路。 右側には工場跡の更地が広がる。 左側は解体中の倉庫。 夜は薄暗く、行き交う車もまばらだ。 当時も付近を走る車はなかったが、ヘッドライトはロービーム(下向き)だった。 道路交通法によると、夜間は前照灯をつけなければならない。 「走行用前照灯」と呼ばれるハイビーム(上向き)のことで、国土交通省令の基準で前方 100 メートルの人や物を確認できる性能が求められている。 (荻原千明、asahi = 5-10-15)

中国 LCC 大手、中部への大幅増便計画 「ハブ空港に」

中国の格安航空会社 (LCC) 大手、春秋航空の孫振誠・日本支社総支配人が 9 日、中部空港で会見し、今月末の同空港就航を正式発表し、年内に便数を大幅に増やす計画を明らかにした。 将来的に同空港を関西空港と並ぶ拠点空港と位置づける方針で、中部空港会社が目指す新ターミナル建設に向けた足がかりになりそうだ。

春秋航空は 29 日から石家荘(河北省)、フフホト(内モンゴル自治区)、ハルビン(黒竜江省)、合肥(安徽省)、上海の 5 都市へ週 14 便を運航する。 孫氏は、今秋に週 28 便、年末に関空と同じ週 42 便まで増やす考えを示し、「名古屋(中部)も同様にハブ空港として、数年後には週 100 便にしたい」と語った。

春秋航空の就航で、中部空港と中国を結ぶ便は 16 都市週 107 便となり、2005 年の開港以来最多になる。 空港にとって大幅な便数増は、凍結中の新ターミナル建設計画への布石となる。 空港会社の川上博社長は、「中部を拠点に中国全土へネットワークを広げてもらえるよう取り組んでいきたい」と期待を込めた。 (asahi = 6-11-15)

日産タクシー、ミニバン型に … 広い室内や荷室

日産自動車は 8 日、ミニバン型タクシー「NV200 タクシー(5 人乗り)」を発売した。 室内や荷室が広く、スーツケースを載せやすいのが特徴だ。 タクシーはセダンが大半だが、外国人観光客の増加などを背景に、シェア(市場占有率)が高いトヨタ自動車もワゴン型の試作車を発表している。 ミニバンやワゴンがタクシーの主流になる可能性が出てきた。

「NV200 タクシー」は、スーツケースを 4 個載せられる。 ドアが大きく開くため、大柄な外国人が利用しやすい利点もある。 日産は、2020 年東京五輪・パラリンピックを見据え、外国人観光客が利用しやすい車種の普及を急ぐ考えだ。 日産は昨年、セダンのタクシー「セドリック」の生産をやめた。 今後はミニバンに統一し、年 1,000 台強の生産を目指す。 トヨタもワゴン型の試作車「JPN タクシーコンセプト」を発表しており、タクシー用セダン「コンフォート」シリーズの生産を終える見込みだ。

国土交通省によると、国内のタクシーは約 23 万台ある。個人タクシーを除く約 19 万台は、トヨタと日産の車種が大半を占めている。 日産「NV200 タクシー」は、東京都内を中心に 50 社近いタクシー会社が採用を決めたといい、日産の片桐隆夫副社長は「東京五輪時点で、ミニバンなどの台数がセダンを逆転する可能性もある」と述べた。 (yomiuri = 6-8-15)

------------------------------

国産初ジェット MRJ、地上を走る 名古屋で走行試験

三菱航空機が開発を進める国産初のジェット旅客機「MRJ (ミツビシ・リージョナル・ジェット)」の走行試験が 8 日、愛知県豊山町の県営名古屋空港で始まった。 エンジンの推進力で地上を走るのは初めて。

MRJ は昨年 10 月に飛行用の試験機が完成。 地上での走行試験では、エンジンの加速やブレーキの性能、操縦性などを調べる。 今年 9 - 10 月には初の試験飛行を予定している。 この日、県営名古屋空港の誘導路では、MRJ の機体がゆっくりと自走する姿が見られた。 展望デッキでは約 30 人の航空ファンらも見守り、歓声をあげた。 (asahi = 6-8-15)

前 報 (10-18-14)

スズキ、女性向け軽自動車発売 木目調の室内・収納も

スズキは 3 日、女性向けの軽自動車「アルト ラパン」を全面改良して売り出した。 ドライバーが乗り降りすると車が「おはよう」、「シーユー(さようなら)」などと話しかけ、誕生日には音楽でお祝い。 小物が入る引き出しや化粧に便利なテーブルもつけ、大幅に「女子力」を高めた。

先代ラパンは購入者の 9 割が女性。 今回は開発に先だって約 1 年かけて女性社員や女性客の声を集めた。 室内は木目の部品やソファを意識したシートを使い、インテリア雑誌に出てくるお部屋風に。 丸いヘッドランプは指輪を、ホイールは花びらをイメージしたデザインだ。 価格は消費税込み 107 万 7,840 円から。 2008 年 11 月発売の先代モデルと比べ、車重を 120 キロ軽量化。 燃費は最大でガソリン 1 リットルあたり 35.6 キロと、先代より 37% 向上させた。(山本知弘、榊原謙、asahi = 6-3-15)

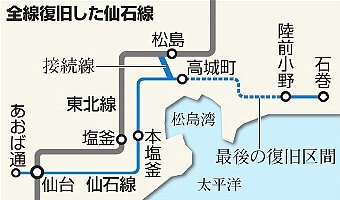

「再開待ち望んだ」 仙石線が全線再開、住民ら歓迎

復興の弾みになる - -。」 仙台市と宮城県石巻市を結ぶ JR 仙石線が全線で運行を再開した 30 日、石巻駅(同市)のホームや線路脇には数百人の地元住民らが集まり、地域の動脈の完全復旧を歓迎。 この日開業した東北本線と仙石線をつなぐ新路線「仙石東北ライン」の出発を、小旗を振って見送った。

駅での式典に参加した石巻市の会社員、西城和彦さん (34) は週末、仙台に遊びに行くため仙石線を利用。 これまで運行されていた代行バスはすぐに満席になるため不便だったといい、「復旧はみんなが待ち望んでいた」と笑顔を見せる。 全面復旧の一番列車は 5 時 1 分のあおば通駅(仙台市)発。 友人とともに乗り込んだ青森県の会社員、稲本海さん (25) は震災時は仙台に住んでおり、「また元気に走る姿が見られてうれしい。 石巻や再開区間で降りて、一日かけて復興の様子を見て回る。」と話していた。 (kyodo = 5-30-15)

タイに新幹線導入、調査で合意 バンコクと北部 660 キロ

日本、タイ両政府は 27 日、タイの首都バンコクと北部の観光都市チェンマイ間で計画されている高速鉄道に関し、日本の新幹線方式の導入を前提に、事業の採算性などを調査することで合意した。 太田昭宏国土交通相とタイのプラジン運輸相が国交省内で会談し、覚書を締結した。 政府は海外市場への技術売り込みに向けた弾みとしたい考えだが、1 兆円を超えるとみられる総事業費の調達や採算性確保など課題は多く、実現には曲折が予想される。 660 - 670 キロと想定される同区間で需要を予測し、採算性を調べるほか、詳細なルートや駅などの建設計画も検討する。 (河北新報 = 5-27-15)

「C クラス」の最上級車 = スポーツ性能向上 - ベンツ

メルセデス・ベンツ日本(東京)は 27 日、中核モデル「C クラス」の最上級車種「メルセデス AMG C63」の注文受け付けを開始したと発表した。 10 月に納車を始める。 セダンとステーションワゴンを用意し、スポーツ車と基本設計を共通化した排気量 4,000cc の V 型 8 気筒直噴ツインターボエンジンを搭載した。 価格は 1,195 万円から。 (jiji = 5-27-15)

ワイヤレスで EV 車のタイヤ駆動 東大など成功、世界初

各車輪の中に駆動源をつける「インホイールモーター」方式の電気自動車 (EV) について、東京大などの研究グループは、車体に積んだ電源から電力を無線で伝えて走らせることに世界で初めて成功した、と発表した。

インホイールモーター方式は、駆動源が一つのふつうの自動車と違い、駆動力を各車輪に伝えるドライブシャフトが要らないため、車体の軽量化と消費電力の削減がはかれる技術だ。 車輪ごとに駆動力を制御して、スリップの防止などもきめ細かくできる。 だが、これまでは電気ケーブルを通じてモーターに電力を供給していたため、配線の煩雑化や断線が実用化への課題だった。

研究グループでは、10 センチ離れたコイル間で電力を伝送し、最大約 3 キロワットでモーターを稼働させることに成功。 制御情報をブルートゥースによる無線通信で送受信することで、EV の走行を実現させた。 後輪駆動の試作車では、理論上、最大で時速 75 キロの速さで走ることもできるという。 東京大の藤本博志准教授は「路面に埋め込んだ地上コイルからモーターに給電しながら走行する EV も実現できる。 燃料電池車や産業機械への応用も可能だ。」としている。 (山崎啓介、asahi = 5-24-15)

ホンダ、ジェット機で新たな領域へ 米 FAA の最終承認近づく

【グリーンズボロ(米ノースカロライナ州)】 自動車メーカーとして知られる日本のホンダが、約 30 年におよぶ計画と開発を経て、小型ビジネスジェット機「ホンダジェット」の納入準備を進めている。 超高速のホンダジェットはパイロットを含め 7 人乗り、価格は 1 機 450 万ドル(約 5 億 3,800 万円)。 エンジンを主翼の上に置く構造になっている。 3 月後半に米連邦航空局 (FAA) の事前型式証明を取得しており、現在は最終承認を待つばかり。 顧客への納入は年央になりそうだ。

創業 67 年のホンダがついに航空機メーカーの仲間入りを果たす。 米国子会社ホンダエアクラフトカンパニーの藤野道格社長 (54) は懐疑的な幹部や技術面での遅延、世界的な景気後退にもめげず、長年にわたってジェット機開発に取り組んできた。 間近に迫った FAA の最終承認はその総仕上げとなる。 藤野氏はインタビューで、「このジェット機は私の芸術作品だ」と話した。

ホンダジェットは 19 日からスイスのジュネーブで開催される航空ショーに出展され、日本の航空宇宙産業で始まったばかりの「復興」に一役買うことになる。 日本企業は長い間、米ボーイングや欧州のエアバス・グループといった航空機メーカーに部品や材料を供給してきたが、最近は民間航空機を製造していなかった。

ホンダは自動車以外にもロボットやボート用モーター、芝刈り機なども製造しており、今度はビジネスジェット機で新たな市場に参入する。 しかし、米テキストロン傘下のセスナとブラジルのエンブラエルが小型ビジネスジェット市場を支配しているほか、需要が安定していないこともあり、ホンダが成功できるかどうかは未知数だ。 (Jon Ostrower、The Wall Street Journal = 5-18-15)

◇ ◇ ◇

ホンダジェット、羽田空港に初飛来 価格は 5 億 4 千万円

ホンダが米国でつくった小型ジェット機「ホンダジェット」が 23 日午後、東京の羽田空港に初めて飛来した。 機体やエンジンを一から開発し、29 年かけて量産にこぎ着けた。 数カ月以内に 1 号機が顧客に引き渡されるみこみ。日本の自動車メーカーが航空機を量産するのは初めてだ。

ホンダは 1986 年、創業者・故本田宗一郎氏の悲願だった航空機事業の研究に着手。 翼の上にエンジンを置く独自の設計で客席を広くすると共に、軽量化で燃費を抑えた。 2003 年に試作機が、昨年 6 月に量産 1 号機がそれぞれ初飛行に成功した。 ホンダジェットは全長 13 メートルで、最大 7 人乗り。 価格は 450 万ドル(約 5 億 4 千万円)。 25 日に仙台空港、26 日に神戸空港、5 月 2、3 日に岡南飛行場(岡山市)、4 日に成田空港でそれぞれデモ飛行や地上展示をする。 (榊原謙、asahi = 4-23-15)

前 報 (11-14-14)