日本車の世界生産、過去最高 14 年、国内は伸び悩み

日本の乗用車メーカー 8 社合計の 2014 年の世界での生産が、3 年連続で過去最高になった。 個別にみても 6 社が最高を更新した。 景気の良い米国や、マイカーの普及が進む新興国など、海外での成長が続く。 ただ、国内での生産は伸び悩む。 部品の調達網をどう守るか、各社が腐心している。

乗用車各社は 28 日、14 年の生産や輸出などの実績を発表した。 8 社合わせた世界での生産は前年より 3.4% 増え、2,621 万 927 台となった。 トヨタ自動車は本体が初めて 900 万台を超えた。 ダイハツ工業とトラックの日野自動車を含むグループ全体では 1,028 万台で、世界首位を守った。 日産自動車も初めて 500 万台の大台を超えた。 特に、新車需要が好調な米国で伸びている。 日産は米国での生産が 19.6% 増で過去最高になり、トヨタも 3.6% 増えた。 市場が広がり続ける中国でも、スズキが 18% 増、トヨタが 12.2% 増など、とくに伸びが目立った。 (湯地正裕、asahi = 1-29-15)

◇ ◇ ◇

フォルクスワーゲン、販売 1,000 万台超え 2014 年

独フォルクスワーゲン (VW) は 11 日、2014 年のグループの世界販売台数が前年より 4.2% 増の 1,014 万台になったと発表した。 トヨタ自動車も 14 年の世界販売台数が 1 千万台を超える見通しで、2 グループが初めて暦年での 1 千万台超えをしたことになる。 14 年の世界トップはトヨタが維持する公算が大きい。 VW グループは 18 年に 1 千万台を超える計画を掲げてきたが、4 年前倒しでの達成になった。 中国などで販売台数を伸ばしたためだ。

トヨタグループ(ダイハツ工業、日野自動車含む)は 14 年の世界販売台数を今月下旬にも公表する予定だ。 前年より約 2% 増の 1,022 万台という計画はやや下回る見通しだが、VW を上回った可能性が高い。 ただ、13 年に約 25 万台だったトヨタグループと VW グループの差は縮まるとみられる。(米デトロイト = 大内奏、asahi = 1-13-15)

◇ ◇ ◇

トヨタ世界販売、最多更新へ 来年、2 年連続 1 千万台

トヨタ自動車は、2015 年のグループ世界販売計画(ダイハツ工業、日野自動車含む)を、過去最高となる 1,030 万 - 1,040 万台程度とする方向で調整に入った。 1 千万台超えは 2 年連続。 4 年続けて販売が増えると見込むが、国内で消費増税後の落ち込みが続くこともあり、近年では低い伸びとなる見通しだ。 トヨタ社内では現在、来年の販売・生産の計画のとりまとめを進めている。 計画は、今月中旬に内定。 税制改正の影響を見極めて正式決定する予定だ。

関係者によると、14 年の世界全体での販売台数は、13 年より約 20 万台多い 1,020 万台程度になる。 1 - 12 月での 1 千万台の突破は世界の自動車グループで初めて。 ただ、中国の販売が想定ほど伸びていないことなどから、計画の 1,022 万台より 1 万 - 2 万台下ぶれする見込みという。 15 年は主力の米国など海外で販売を増やし、14 年を 10 万 - 20 万台ほど上回る台数とする方向で調整中だ。 (鈴木毅、大内奏、asahi = 12-10-14)

駐車時、自動でハンドル切り返し トヨタが新型ミニバン

トヨタ自動車は 26 日、最上級ミニバン「アルファード」、「ヴェルファイア」を約 7 年ぶりに全面改良し、発売した。 両車種は、プラットフォーム(車台)など基本的な構造は共通で、ヴェルファイアは外装が若者向け。 全長 5 メートル弱とトヨタのミニバンで最も大きい。

車庫入れ時に死角をカーナビの画面に表示する機能や、ハンドルを自動で切り返し、狭い場所での駐車を支援する機能をつけられるようにした。 排気量 2.5 リットルと 3.5 リットルのエンジン車と、2.5 リットルのハイブリッド車 (HV) があり、HV の燃費はガソリン 1 リットルあたり 19.4km と、従来より 1 割強改善した。 消費税込み 319 万 7,782 円 - 703 万 6,691 円。 アルファードは月 3 千台、ヴェルファイアは月 4 千台の販売を見込む。 (asahi = 1-26-15)

両輪駆動のアシスト自転車 雪道にも強く ブリヂストン

ブリヂストンサイクルは、電動アシスト付き自転車「アルベルトe」を 2 月下旬に発売する。 前輪にモーターを付け、人力で動く後輪と合わせて「両輪駆動」にすることで、悪路や雪道に強くした。 遠距離通学の高校生らをターゲットにする。 価格は 26 インチが税抜き 11 万 9,800 円で、27 インチが 12 万 1,800 円。 (asahi = 1-23-15)

北陸新幹線、6 月末まで増発 週末 5 往復、GW は 8 往復

JR 西日本は 23 日、3 月 14 日に金沢 - 長野間が開業する北陸新幹線で、6 月末までに臨時列車を 950 本運転すると発表した。 開業直後の需要増に対応するため。 停車駅の少ない「かがやき」は毎日 3 往復程度増やし、週末は 5 往復ほど、ゴールデンウィーク期間(4 月 24 日 - 5 月 6 日)は最大 8 往復増やす。

「かがやき」は通常 1 日 10 往復で、ビジネスや旅行の需要が高い朝夕に集中させる。 開業直後は利用増が予想されるため、昼間帯にも臨時列車を運行。 特に 3 月は毎日 4 往復以上増やす。 地元から「かがやき」停車の要望が高い新高岡駅(富山県高岡市)には、毎日 1 往復が停車するほか、地元でチューリップフェアがある GW 期間は観光客向けにさらに 1 往復停車させる。 (asahi = 1-23-15)

◇ ◇ ◇

着物や伝統芸能で新幹線迎えよう 知事がプラン 石川

谷本正憲知事は 5 日、年頭の記者会見で、3 月 14 日に金沢開業を迎える北陸新幹線の一番列車として金沢に着く「かがやき」の乗客を、着物の女性や伝統芸能で出迎えるプランを明らかにした。 県の計画によると、開業日、金沢駅の新幹線ホームでは、着物の女性らが「ようこそ石川・金沢へ」と書いた横断幕で乗客を出迎える。 駅のコンコースを県が開発した新品種のフリージア「エアリーフローラ」 3 万本で飾り、開業 PR キャラクターのひゃくまんさんや着物の女性が、記念品を配る。 駅コンコースやもてなしドームの地上部では、山中節や加賀獅子などの伝統芸能の実演もする。

知事は開業後に在来線を引き継ぐ第三セクター「IR いしかわ鉄道」の新車両のデザインも公表した。 会社のイメージカラーの明るい青色を、正面全体や側面の太いラインに使用。 5 編成ある車両のそれぞれに加賀五彩(赤、黄、緑、紫、紺青)の 1 色ずつのアクセントカラーを引くという。 (板倉吉延、asahi = 1-6-15)

◇ ◇ ◇

全日空と JR 東、北陸で熱い値引き合戦 新幹線開業前に

来年 3 月 14 日に北陸新幹線が開業するのを前に、東京と石川、富山両県を結ぶ路線が重なる JR と全日本空輸の値引き合戦が早くも過熱している。 全日空の値下げ発表に JR 東日本が 22 日、ネット予約専用の割引運賃で対抗すると、24 日には全日空が再び値下げを打ち出した。

北陸新幹線の通常料金は東京 - 富山が 1 万 2,730 円、東京 - 金沢が 1 万 4,120 円。 新幹線開業後の運賃について、全日空は羽田 - 富山、羽田 - 小松(石川県)の前日まで買える割引運賃のうち最も安いものを、新幹線より 20 - 30 円安くすると 11 月に発表した。すると、JR 東はネットから予約すれば、全日空より 1,250 - 1,400 円安くすることを決めた。

これに対し、全日空は羽田 - 富山の前日までの割引運賃の最安値を、新幹線のネット割引より 450 円安い 1 万 1 千円に、羽田 - 小松は同 200 円高い 1 万 2,900 円に再び引き下げると発表した。 新幹線の通常料金と比べると、それぞれ 1,730 円、1,220 円安くなる。 両社はカード会員向けや事前購入などで、さらに割引率が大きいチケットも用意している。 (土居新平、asahi = 12-24-14)

前 報 (10-8-14)

戦後初の本格国産機「KAL1」、帰郷 大阪から岐阜へ

昨年閉館した交通科学博物館(大阪市港区)が所蔵する小型飛行機「KAL1」が、故郷・岐阜県各務原(かかみがはら)市に「里帰り」した。 戦後初の本格的な国産機で台湾へのフライトも果たし、敗戦で禁止された日本の航空開発が再スタートを切った記念碑的な機体だ。 交博が閉館後に外部へ収蔵品を貸し出すのは初めてで、当面、各務原で展示される。

昨年 12 月、各務原市の「かかみがはら航空宇宙科学博物館」。 KAL1 が練習機KAT1」の隣に展示された。 KAT1 は KAL1 に続いて開発された兄弟機。 「2 機並ぶと、やっぱりいいですね。」 長浦淳公(あつひろ)館長 (54) が笑顔を見せた。 旧陸軍の戦闘機「飛燕(ひえん)」を開発した川崎航空機工業(現・川崎重工)が、戦後最初に手がけた機体だ。 川崎の工場があった各務原には当時国内最長の滑走路があり、多くの戦闘機が初飛行した。 (柳谷政人、asahi = 1-22-15)

夢の空飛ぶ宅配便、実現へ一歩 ドローンが島に荷物運ぶ

小型の無人ヘリコプター「ドローン」を使って荷物を離島に運ぶ実証実験が 18 日、高松市であり、高松東港と男木(おぎ)島間約 8 キロの運搬に成功した。 不便な島の生活を豊かにしたいと、高松市の男性がネットで出資者を募って実験した。

「来た来た!」 18 日午後 2 時すぎ、島民らの視線の先に、ドローンが姿を現した。 目的地の空き地の上でホバリング(停止飛行)し、ゆっくりと着陸した。 使ったドローンは約 1 メートル四方で重さ約 4 キロ。四隅のプロペラで飛ぶ。 実験ではカメラと救急セット計 1 キロを 20 分弱で運んだ。 企画した小野正人さん (37) は「形になってうれしい。 不便を感じている島のため、開発や実証実験を続けたい。」と声を弾ませた。 (石田貴子、asahi = 1-19-15)

◇ ◇ ◇

無人飛行機でフェアウェーに AED 輸送 東大などが実験

ゴルフ中に心臓発作で倒れた人に AED (自動体外式除細動器)をいち早く届けるため、東京大と慶応大などのチームは 19 日、無人飛行機(ドローン)を使って運ぶ実験を千葉市内のゴルフ場で行った。

チームによると、突然死は 1 日約 200 人起きている。 心臓が止まると 1 分ごとに生存率が 1 割ずつ落ちていく。 原因のほとんどが心室細動といい、直後に AED を使った場合、ほぼ半数の人が助かるという。 実験で載せた AED は重さ約 2.5 キロ。 AED を抱えたドローンは、クラブハウス近くから高さ 25 メートルまで上昇し、松林をこえてフェアウェーまで約 200 メートルの距離を 2 分で到着した。 AED を取り外して患者に装着するまで 1 分だった。 (木村俊介、asahi = 1-19-15)

初 報 (8-24-14)

JR 「冬の湿原号」運行開始 唯一の SL 道東満喫

JR 北海道が 17 日に今季の運行を開始した「SL 冬の湿原号」は、函館やニセコで運行する SL 観光列車の廃止で今年から道内唯一の SL となった。 出発式では釧路管内の首長から観光活用に向けた意気込みと来年以降の継続を希望する声が上がった。 初日の運行は、吹雪のため一部区間で取りやめになり、乗客は残念がりながらも SL の走りを楽しんでいた。

冬の湿原号は 2000 年 1 月に運行を開始し、今年で 15 周年を迎えた。 JR 北海道釧路支社によると、昨年までに 24 万 3 千人が利用。 この日も釧路発川湯温泉行きの 1 番列車には 219 人が乗り込み、道東の冬の観光の目玉に成長した。 一方、冬の湿原号を除く道内の SL 観光列車は昨年で廃止。 JR 釧路駅で開かれた出発式であいさつした標茶町の池田裕二町長は「(SL は)冬の釧路の観光のけん引車。 国内外から多くの観光客をお迎えしている」とした上で、「来年以降の運行の実現もお願いしたい」と要請した。

JR 北海道釧路支社の大江秀夫支社長は「道内で SL は釧路限定の運行が見込まれているが、SL は長く親しまれてきた歴史がある。 SL を大事に利活用しながら、道東の魅力を PR していきたい。」と意気込みを語った。 一方でこの日は吹雪による視界不良で摩周 - 川湯温泉駅間の運行を中止。 札幌市西区の会社員福島健吾さん (46) は「川湯温泉駅まで乗りたかったが仕方がないですね」と話し、弟子屈町と JR 北海道が手配したワゴン車に摩周駅から乗り込み、宿泊先の川湯温泉へ向かった。(鈴木誠、須藤幸恵、北海道新聞 = 1-18-15)

ピーチ、東京/羽田 - 台北/桃園線乗り入れへ

ピーチ (Peach) が、東京/羽田 - 台北/桃園線の開設を検討していることがわかった。 日本経済新聞電子版が伝えた。 記事によると、毎日運航を行う計画で、深夜早朝の発着枠を活用する。 機材繰りについては明らかになっていないものの、台北/桃園を深夜に出発し、東京/羽田を往復するスケジュールになるものと見られる。 国内線の運航はしない方針。

現在、東京/羽田に乗り入れる格安航空会社 (LCC) は、香港エクスプレス航空とエアアジア X のみで、エアプサンがチャーター便として乗り入れる計画。 日本の LCC としては初めての東京/羽田発着便となる。 ピーチは現在、東京/成田 - 大阪/関西線を運航。 沖縄/那覇の第 2 拠点化を進めており、国際線 2 路線目となる香港線を 2 月 21 日に開設する。 仙台や札幌/千歳などが第 3 拠点候補とされていたほか、国外にも拠点を設ける計画もある。 (Traicy = 1-16-15)

トヨタ、燃料電池車「ミライ」の受注 1,500 台 年間目標の 4 倍弱

トヨタ自動車は 15 日、燃料電池車 (FCV) 「ミライ」の受注が発売からほぼ 1 カ月たった 14 日時点で約 1,500 台に達したと発表した。 ミライは世界初の FCV の市販車として 14 年 12 月 15 日に販売を開始。 15 年末に約 400 台としていた目標販売台数の 4 倍弱を既に受注したことになる。 受注の内訳は官公庁や法人が約 6 割、富裕層などの個人客が約 4 割。 地域別では東京都や神奈川県、愛知県や福岡県が中心という。 15 年は 700 台の生産を計画しており、今年中の納車は受注の一部にとどまる見通し。 (nikkei = 1-15-15)

ホンダ、水素で走る燃料電池車を来年 3 月発売へ

ホンダは、水素で走る燃料電池車 (FCV) を 2016 年 3 月に発売する。 まず日本で売り出し、16 年末までに北米でも発売する。 米国法人のジョン・メンデル上級副社長が 13 日、北米国際自動車ショーの発表会で明らかにした。

FCV では、トヨタ自動車が昨年 12 月に発売した「MIRAI (ミライ)」に続く 2 車種目となる。 4 人乗りのミライに対し、ホンダの FCV は、システムを小型化して 5 人乗りにしたのが特徴だ。 当初は今年中の発売を目指していたが、やや遅れた。 FCV は、燃料にガソリンではなく水素を使い、空気中から取り込む酸素と反応させることで生じるエネルギーで、モーターを動かす。 走行中に、水しか排出しないため、「究極のエコカー」とも呼ばれている。 燃料を補給する「水素ステーション」の整備などが課題となっている。(ラスベガス = 大畑滋生、asahi = 1-14-15)

前 報 (11-17-14)

売れ筋大型・高級車を競って展示 北米国際自動車ショー

世界の自動車メーカーが一堂に集まる「北米国際自動車ショー」が 12 日(日本時間同日夜)、米ミシガン州デトロイトで開幕した。 米国での景気回復と最近のガソリン価格下落を受け、自動車メーカーは売れ筋の大型車や高級車を競って展示している。 2014 年の米国の新車販売台数は前年比 5.9% 増の 1,652 万台となり、8 年ぶりの高水準だった。 米消費者の車の買い替え需要は旺盛で、とくに大型・高級車が好調だ。

ホンダは高級車ブランド「アキュラ」から、人気の高い高級スポーツカー「NSX」の量産モデルを公開。 トヨタ自動車と日産自動車はそれぞれ、米市場でよく売れている「ピックアップトラック」の新型を発表した。 近年、世界の主要自動車ショーは環境配慮のエコカーが中心だったが、様変わりした。 (デトロイト = 大畑滋生、大内奏、畑中徹、asahi = 1-13-15)

ロードスター次期モデル、発売は 6 月ごろ マツダ

マツダは 9 日、スポーツカー「ロードスター」の 4 代目になる次期モデルの発売時期が、国内は今年 6 月ごろになることを明らかにした。 2 - 3 月に横浜や大阪でイベントを実施し、ファンが次期モデルに触れたり、開発メンバーと交流したりできる機会を設ける。 先行予約の受け付けも検討している。 (asahi = 1-9-15)

家電とつながる「未来のクルマ」 米見本市に日本企業も

米ラスベガスで 6 日に始まった世界最大の家電見本市「CES」には、モーターショーさながらに「未来のクルマ」が次々と登場した。 IT 機器で進化をはかる自動車メーカーと、テレビやスマホに続く花形商品を探る電機メーカーの相思相愛ぶりは、年々強まっている。 主会場のラスベガスコンベンションセンター。 入り口前の広場や駐車場は、試乗会の出発地点だ。 発売直後の新型車や新技術を積んだ試作車がずらりと並ぶ。

イベントの顔とも言える基調講演では、自動車メーカーの幹部が存在感を示していた。 今年は主要な 4 講演のうち、二つを自動車メーカーのトップが務めた。 車がネットとつながり、運転が自動になったとき、どんな姿になるのか。 基調講演でその例を示したのは、独ダイムラーのディーター・ツェッチェ会長だ。 「自動運転によって、乗っている人は車内で貴重な時間を過ごせるようになる。 これこそ車のぜいたくを再定義するものだ。」 講演中にはコンセプトカーが舞台に現れた。 運転手なしでも走り、インターネットを使って情報のやりとりもできる。

一方、米フォード・モーターのマーク・フィールズ最高経営責任者 (CEO) は、「車から集まるデータを元に渋滞を回避したり、カーシェアが容易になったりすれば、人口増加や都市化による渋滞を改善することも可能だ」と社会的な貢献を強調した。 各社が自動運転車の開発にしのぎを削るなか、「我々の優先課題は最初に自動運転車を走らせることではなく、最初に大衆向けの自動運転車を造ること」と、中国やインドで急増する中間層を狙うと宣言した。

基調講演は、家電業界の代表企業とともに、つながりの深い業界のトップが登場する。 以前は通信や半導体が多く、3 年前までは米ソフトウェア大手マイクロソフトが常連だった。 自動車メーカーが初めて登場したのは 2008 年。 この先の車の進化には、電機メーカーや IT 企業の力が不可欠だと、つながりを求める。 その結果、花形だったテレビの勢いにかげりが出たのと入れ替わるように、存在感を高めていった。 主催する米国家電協会によると、今年は展示や商談に参加する自動車メーカーも初めて 10 社になった。 (ラスベガス = 宮地ゆう、高木真也、山村哲史、asahi = 1-8-15)

◇ ◇ ◇

車本体がスマホ化? グーグル、車用アンドロイド開発へ

米検索最大手グーグルが、スマートフォンなどで使われる基本ソフト (OS) 「アンドロイド」を自動車向けにも開発すると、ロイター通信が 18 日報じた。 スマホを車に接続することで一部の機能を車内で使う技術はすでに開発されており、来年初めにも製品が発表されると見られている。 ロイター通信によれば、グーグルはこれをさらに進め、スマホをつながなくても車自体がスマホと同じような機能を持つようになる。 スマホで使っている地図やナビゲーション、アプリなどがスマホなしでも車内で使えるようになると見られる。

スマホ用 OS の自動車への搭載は、米アップルとグーグルがしのぎを削っている。 ロイター通信は「利用者の行動範囲、使ったガソリンの量、立ち寄った場所など、広告業界がほしがる貴重なデータを収集することになる」と指摘している。(サンフランシスコ = 宮地ゆう、asahi = 12-19-14)

14 年の新車販売、3.5% 増 軽自動車が初の 4 割

2014 年に国内で販売された新車は前年より 3.5% 増の 556 万 2,887 台になった。 なかでも軽自動車が 7.6% 増の 227 万 2,789 台に伸びて2 年連続で過去最高を更新し、新車全体に占める割合が初めて 4 割を超えた。 一方、大きめの車の販売は 4 月の消費増税以降、ブレーキがかかっている。

日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽協)が 5 日、まとめた。 14 年の新車販売は 4 月の消費増税に大きな影響を受けた。 増税直前の 1 - 3 月は増税前に車を買おうという「駆け込み」が起き、前年より約 2 割増になった。 だが、増税後は一転して注文が減った。 (湯地正裕、asahi = 1-5-14)

まだ 15 分しか飛べないが … 電気飛行機できた!

宇宙航空研究開発機構(JAXA、ジャクサ)が、電気を使って飛ぶ次世代の飛行機「電気飛行機」の有人飛行試験を、2 月に岐阜県内で始めることがわかった。 電気飛行機の実用化に向けた本格的な有人飛行試験は、国内で初めてとなる。 JAXA は 2004 年から電気飛行機の研究を始め、リチウムイオン電池と電動モーターを動力源に飛行機を推進するシステムを完成させた。 モーターの最大出力は 60 キロ・ワットで約 82 馬力に相当し、小型プロペラ機の燃料エンジンと同程度の推進力という。

試験飛行は、全長 7.3 メートルの既存の小型プロペラ機(モーターグライダー)からエンジンと燃料系統を外し、代わりに電動システムを積んだ改造機を使って、2 - 3 月に行う。 パイロット 1 人が乗り、航空自衛隊岐阜基地の上空 300 メートルを 5 分間、最高時速 150 キロ・メートルで飛行する計画だ。 改造機は、まだ最長 15 分間しか飛べない。 (asahi = 1-3-15)

三陸鉄道、初日の出拝む臨時列車 15 年ぶり運行

東日本大震災で被災し、昨年 4 月に全線で運転を再開した岩手県の三陸鉄道南リアス線で 1 日、臨時列車「元旦初日の出号」が 15 年ぶりに運行された。

乗客 48 人を乗せ、午前 6 時 15 分に大船渡市の盛(さかり)駅を出発。 釜石市の唐丹(とうに)駅までの 27 キロを往復した。 往路(下り)の途中では、日の出の時刻に合わせ、太平洋を見渡せる線路上で約 20 分間停車。 乗客は窓を開けて初日の出を待ち構えたが、厚い雲に阻まれた。 その後、天気は次第に回復し、復路(上り)は初日の出の陽光を浴びながら走行。 予定にはなかったが、往路と同じ場所に約 3 分間停車した。

盛岡市から友人と乗車した会社員の大林明子さん (21) は「初めて地平線から昇る太陽を見て、『海面に反射した朝日ってこんなにまぶしいんだ』と感動した。 復興を照らし出す光みたいだった。」と笑顔を見せた。 車内では甘酒やおせち弁当を楽しみ、折り返しの唐丹駅では接客担当として乗り込んだ運転士 1 人が伝統芸能の虎舞(とらまい)を披露した。 (福留庸友、asahi = 1-1-15)

エアアジア含む LCC、東南アジアで台頭 座席数の 5 割

東南アジアでは、2000 年以降に運賃や路線を自由に決められる規制緩和が進み、エアアジアのような格安航空 (LCC) が急速に台頭している。 域内での存在感が大きく高まるなか、アジアの LCC 界の雄ともいえるエアアジアの航空機が今回、消息を絶った。

経済成長で所得が右肩上がりの東南アジアを含むアジア太平洋地域では、中流層の拡大にともなって、航空旅客需要が年平均 6.5% 伸びている。 そこで人気を呼んでいるのが、LCC だ。 米ボーイングによると、20 年後にはアジア太平洋が世界の航空機需要の 37% を占め、北米を逆転すると予測されている。 東南アジアでは、20 社を超える LCC が運航され、同地域の LCC の比率(座席数ベース)はすでに 5 割を超えた。 20 年後に世界平均では LCC のシェアは 25% 程度と推測されているが、東南アジアでは 7 割程度まで高まる可能性があるとみられている。 (都留悦史、asahi = 12-29-14)

国産戦闘機が初飛行へ = 国際共同開発も視野 - 防衛省

戦後初となる国産戦闘機の開発に防衛省が本格的に乗り出す。 三菱重工業に研究開発を委託している試験機は、計画通りにいけば来年 1 月中旬に初飛行する。 防衛省は 2015 年度から性能試験を実施し、実用化の可否を 18 年度までに判断する方針だ。 同省幹部は「国産戦闘機は長年の悲願。 何としても実現したい」と熱意を示す。

試験機は全長約 14 メートル、幅約 9 メートル、高さ約 4 メートル。 炭素繊維でできた電波吸収素材を機体に用い、レーダーに映りにくいステルス性能を備える。 心臓部に当たるエンジンは IHI が開発した。 日本は 1980 年代、戦闘機 F2 の単独開発方針を掲げたが、最終的には米国の主張が通り、日米共同開発となった。 防衛省関係者は「日本が開発に成功すれば軍事的優位が脅かされると米国は恐れたようだ」とみている。

その後、中国の台頭などで安全保障環境が激変したこともあり、航空自衛隊幹部は「いつまでも海外に戦闘機開発を頼るわけにはいかない」と日本単独の開発に意欲的だ。 防衛省は 2009 年度に研究に着手し、14 年度までに総事業費 392 億円をつぎ込んだ。 15 年度予算の概算要求には単年度で過去 6 年分を上回る 412 億円を盛り込み、開発を大幅に加速させる構え。

防衛省が国産戦闘機の開発に執念を示す背景には、国産機をベースに将来的な国際共同開発につなげたいとの思惑もある。 「最低でも 5,000 億円」とされる多額の開発費を調達するため、共同開発は世界的な潮流だ。 新たな防衛装備移転三原則により、軍事技術や部品を他国に提供することも可能となった。 「国産機開発の経験や技術があれば、日本が主導権を持った共同開発ができる。」 政府関係者は、初の国産戦闘機の実用化に取り組む理由をこう説明した。 (jiji = 12-28-14)

前 報 (8-20-14)

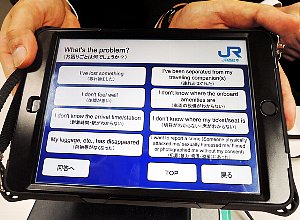

全乗務員に iPad JR 西、山陽・北陸新幹線に導入へ

JR 西日本は 25 日、同社が運行する山陽・北陸両新幹線の全乗務員約 1,200 人に、タブレット端末「iPad」を配布すると発表した。 外国語での相談や列車運行の確認、筆談などができるアプリを入れ、外国人など乗客への案内を充実させる。 山陽新幹線で試験運用しており、全面導入は来年 1 月 13 日から。 北陸新幹線は開業日の 3 月 14 日から。

端末には英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語での相談に対応したアプリを搭載。 体調が悪い乗客には「どこが痛いですか」、「救急車を呼びますか」などの選択肢を画面に示す。 また、新幹線と在来線の最新の運行情報も確認できる。 いずれも現場の意見を参考にして独自開発した。 (柳谷政人、asahi = 12-26-14)

JR 山田線の運休区間、三陸鉄道に移管 赤字に懸念も

東日本大震災で被災して運休が続く岩手県の JR 山田線宮古 - 釜石間(55.4 キロ)について、第三セクターの三陸鉄道への移管が 24 日、正式に決まった。 県や沿岸 12 市町村、三鉄が合意した。 被災地では鉄道の再開を歓迎する一方、赤字路線の受け入れを懸念する声も出ている。

山田線は津波で駅舎や線路が流失。 JR 東日本は 1 月、総額 140 億円を負担して鉄路を復旧した上で、運営を三鉄に移す案を提示。 JR 東と地元自治体が交渉を続けるなか、JR 東が赤字補てんなどについて地元に移管協力金 30 億円を支払う案を提示した。 24 日、盛岡市で地元首長らが集まり、移管に合意。 三鉄の望月正彦社長は「地域の生活の足としての役割を担いたい。 交流人口を増やし、地域活性化も図りたい。」と語った。 三鉄は山田線をはさんで南北に分かれており、移管で 163 キロがつながる。 (斎藤徹、田渕紫織、asahi = 12-24-14)

トヨタ、燃料電池車「ミライ」発売 受注すでに 1 千台

トヨタ自動車は 15 日、燃料電池車 (FCV) の「MIRAI (ミライ)」を発売した。 FCV の市販は世界で初めて。 ただ、生産台数が年 700 台と限られているため、販売店には並ばず、記念イベントなども予定していないという。 すでに注文した顧客に実際に届くのは、年明け以降になる見通しだ。

ミライは 4 人乗りセダンで、価格は消費税込み 723 万 6 千円。 国からの 1 台 202 万円の補助金を使っても、購入時の負担額は約 520 万円と高級車並みだが、販売店によると、全国での受注は約 1 千台に達しており、いま注文しても納車は約 2 年後になるという。 「まずは水素社会の実現に取り組んでいる官公庁や地方自治体から納車を進める。(トヨタ広報)」

来夏以降は米欧への輸出も始める予定で、トヨタは 2015 年末までに、生産台数を現在の 3 倍の年 2 千台程度に引き上げる方針だ。 FCV は燃料の水素に空気中の酸素を反応させてできた電気で走る。 走行中には二酸化炭素や排ガスを出さないため、「究極のエコカー」とも言われる。 燃料を補給する水素ステーションの数が限られているため、当面は東京、名古屋、大阪、福岡の 4 大都市圏を中心に販売する。(大内奏、asahi = 12-15-14)

◇ ◇ ◇

トヨタ燃料電池車、実質 520 万円 国が 200 万円補助

トヨタ自動車が世界に先駆けて市販する燃料電池車 (FCV) の実質的な購入負担額が 520 万円程度になることが 13 日、わかった。 12 月に発売される FCV 「MIRAI (ミライ)」の価格は消費税込みで 700 万円を超えるが、国が 202 万円の補助金を出し、次世代エコカーの普及を後押しする。

トヨタが今月 18 日に発表する。 複数の関係者によると、ミライの価格は税抜き約 670 万円で、消費税込みでは 720 万円程度になるという。 購入促進策を検討していた経済産業省は、1 台あたりの補助金を 202 万円とする方針を固めた。 この補助金を受けると購入者の実質的な負担額は 520 万円程度になる。 (大日向寛文、asahi = 11-14-14)

その場回転も横移動もスイスイ 小型電気自動車が公道に

その場で回転したり真横に動けたりする小型電気自動車「Q'mo (キューモ)」が軽自動車のナンバープレートを取得し、10 日、初めて公道を走った。 車体はレーシングドライバー田嶋伸博さん (64) が会長の「タジマモーターコーポレーション」の研究開発拠点(静岡県磐田市)で作られた。 キューモは、モーターと減速機を一体化してホイールに納めたため、回転軸が要らずタイヤを自由な角度に動かせる。 そのためその場で回転したり、横移動したりできるようになった。

この仕組みを開発した「NTN (大阪市)」によると、切り返すことなく縦列駐車できたり、袋小路でもその場で方向転換できたりするという。 最高時速は 70 キロで、1 回の充電で約 50 キロ走れるという。 10 日に開かれた試乗会では「223 (ふじさん)」のナンバープレートを取得した試作車に、関係者から歓声が上がった。 NTN の岡田健治副社長は「もっと様々な使い道があると思う。 試乗会を重ねて色んなアイデアを募りたい。 世界で活躍できる夢のある車だ。」と話した。 (asahi = 12-13-14)

リニア採算「新幹線より 700 円高ければ十分」

JR 東海の葛西敬之名誉会長は 12 日、日本記者クラブで講演し、2027 年に東京(品川) - 名古屋間で開業するリニア中央新幹線の採算性について、「新幹線より 700 円高い料金をもらえれば、十分やっていけると試算している」と質疑で述べた。 総工費を全額自己負担するため、一時的に負債は約 5 兆円まで膨らむが、リニアと新幹線の運賃収入で返済できると強調した。

45 年を予定している名古屋 - 大阪間の開業時期を前倒しする可能性については、「借金を減らしてから(名古屋以西の)次の工事に入ることが健全経営の維持に必要だ」と、消極的な考えを示した。 ただ、国が国費を投入して前倒しを求めた場合は、「国が考えることを押しとどめることはできない」と述べた。 (asahi = 12-12-14)

◇ ◇ ◇

リニア大阪延伸「現実として、前倒し難しい」 JR 東海社長

JR 東海の柘植康英社長は 3 日、2027 年に東京 - 名古屋間で開業する予定のリニア中央新幹線に対し、国費を投入して大阪までの延伸時期を早める案について「政府から提示があれば検討するが、相当しっかりした(支援の)枠組みが必要で、現実として難しい」と、改めて懐疑的な見方を示した。 この日、大阪市内で記者会見した柘植社長は、リニア建設の前提が、自社の健全な経営と安定した株主への配当を続けられることだと説明。 関西経済界などが延伸の前倒しを求めていることに対して「健全経営が堅持できる具体案があるわけではなく、コメントしづらい」と述べ、予定通り 45 年の開業を目指すと強調した。 (asahi = 12-4-14)

前 報 (9-22-14)

不正防止策を逆手 中古車のメーター巻き戻しに新手口

中古車の走行距離を少なく見せかけるメーター改ざん。 その不正防止策を逆手に取り、車検証上の走行距離を脱法的な手続きで「リセット」する手口が出始めた。 大阪府警は業者を摘発するとともに、9 日に国土交通省などに対策を求める文書を提出した。

■ 「やられた!」 16 万キロ → 5 万キロ

沖縄県の 30 代の男性会社員は今年 2 月、ネットオークションで約 48 万円で落札した軽乗用車を目にして、「やられた」とショックを受けた。 あちこちの塗装がはがれ、側面にはこすり傷。走行距離「5 万 8,600 キロ」とは信じられない。

オークション業者間では、扱った車の走行距離を記録している。 男性は日本自動車査定協会に手数料 1,500 円を払い、別の業者が約 1 カ月前に走行距離 16 万 5,490 キロで売った車だったことを確認した。 男性は購入元の中古車販売会社「C & C. inc (大阪市住之江区)」に代金の一部返還を求めたが、「車検証は正式なもので改ざんはしておりません。」 車検証は本物だった。 (宮崎亮、asahi = 12-9-14)

キハ 30、運転士は君だ! いすみ鉄道が来春から 千葉

いすみ鉄道(本社・千葉県大多喜町)は、いすみ市苅谷の国吉駅を観光の拠点とする方針を決め、まずは国吉駅で保存していた国鉄時代のディーゼルカー、キハ 30 による「運転体験」を来春以降に始める。 すでにキハ 30 は本社の整備工場で動かすための整備に入った。 国吉駅は無人駅だが、2009 年 10 月にムーミンショップが開店、同鉄道応援団の拠点として駅弁販売などの活動もあり、観光客でにぎわっている。 それをさらに盛り上げるのが狙い。

国吉駅周辺には線路沿いにいすみ鉄道所有の土地があり、それを利用して運転体験用に約 180 メートルの線路を新たに敷き、来年 2 月下旬には整備を終えたキハ 30 を走らせる。 当初はいすみ鉄道のサポーター会員らが対象。 いすみ鉄道が所有するキハ 30 は 12 年 12 月まで JR 久留里線を走っていた車両。 13 年 2 月から国吉駅で保存されていた。 本線で走らせる計画もあったが、保安設備の搭載に時間も費用もかかるため、当面は運転体験用に活用する。

運転体験は小湊鉄道でも五井駅で 10 年ほど前から実施、これまでにのべ約 3,700 人が体験し、人気行事となっている。 (稲田博一、asahi = 12-7-14)

北海道新幹線「H5 系」車両、走行試験で初の本州入り

2016 年春に開業する北海道新幹線の新型車両「H5 系」が 7 日早朝、走行試験で北海道から初めて本州入りした。 到着した建設中の奥津軽いまべつ駅(青森県今別町)では町民ら約 70 人が手を振り、初入線を歓迎した。

JR 北海道によると、6 日午後 10 時 50 分ごろ、新函館北斗駅(北海道北斗市)を出発。 10 両編成の車両は時速約 30 キロで走行し、青函トンネルを含む在来線との共用区間で、新幹線用に切り替える電気系統に異常がないかなどを調べたという。 8 日に北海道に引き返す予定。 走行試験は今月 1 日、函館総合車両基地(北海道七飯町)と新函館北斗駅との間約 1.5 キロで始まった。 年内には新函館北斗 - 木古内(北海道木古内町)間約 35 キロの区間で、最高速度の時速 260 キロを出す予定。 奥津軽いまべつ - 新青森(青森市)間での走行試験は、来年春から夏にかけての見込みという。 (asahi = 12-7-14)

◇ ◇ ◇

北海道新幹線、試験走行始まる 新函館北斗駅でセレモニー

1964 年 10 月の東海道新幹線開業から 50 年を経て、新幹線が北の大地を初めて走った。 2016 年 3 月の開業を予定する北海道新幹線の試験走行が 1 日、始まった。 北海道内の当面の始発・終着駅となる新函館北斗駅(北海道北斗市)では、地元自治体による歓迎セレモニーが開かれた。

時折、強い雨が降るなか、地元中学校の吹奏楽部による「銀河鉄道 999 (スリーナイン)」の演奏に乗って午後 2 時すぎ、10 両編成の新幹線車両「H5 系」が駅のホームにゆっくりと入線。 一般公募で選ばれた道内在住の約 200 人の市民らが出迎え、小学校 6 年生の児童が運転士らに花束を贈呈した。 地元・函館在住の 50 代男性は「新幹線で東京に行けるというのはすごいことだ」と開業への期待を高めた。

北海道新幹線はまず新青森 - 新函館北斗間の約 149 キロで開業。 東京まで最短で約 4 時間 9 分で結ばれる。 積雪寒冷地での高速走行による線路や架線、信号設備などの安全確認を進めるため、開業までに 2 度の冬をまたいで試験を実施。 当初は時速 30 キロの低速度で運転し、今年末をメドに同 260 キロまで段階的に引き上げる。 (nikkei = 12-1-14)

前 報 (11-1-14)