エアバス、A320 ネオの初飛行終了 高い燃費効率

欧州航空・防衛大手エアバス・グループは 25 日、単通路型機「A320neo (ネオ)」の初の試験飛行を終了した。 同機種は中・長距離用広胴機「A320」の改良版で、燃費効率が高い短距離路線向け航空機の市場で競合をリードしている。 neo は new engine option (ニュー・エンジン・オプション)の略。 この日は、フランス南部トゥールーズのエアバス本社を基点に約 2 時間 22 分の飛行を行った。 同社によれば、カタール航空が来年 10 月に同機種 1 号機の引き渡しを受ける予定だ。

A320 ネオは、エアバスにとって戦略的に重要な存在になっている。 既存の航空機を改良することでより低コストかつ短期間のうちに収益を生むことができるとのトム・エンダース最高経営責任者 (CEO) の新たな信念が、この機種には込められている。 こうした CEO の考えから、エアバスはより野心的でコストが高くつく一連の開発計画、つまり大きな開発費用を伴う一方でまだ採算が取れていない超大型旅客機「A380」や軍用機「A400M」などを終了する予定だ。

商用機部門トップのファブリス・ブレジエ氏は発表文で「この旅客機は漸進的な革新を通じ、最も燃費効率が高いエンジンと航空力学上の特性に優れた技術、そして新たな客室特性を備えており、乗客 1 人あたりの燃費が 20% 節約できる製品として市場に投入される」とした。 (Robert Wall、The Wall Street Journal = 9-26-14)

フォークリフトもターボで低燃費・低排ガス 豊田

ターボを使ってエンジンを小型化し、低燃費・低排ガスを実現する流れが、フォークリフトにも広がっている。 排ガス規制の強化が背景で、最大手の豊田自動織機も、7 月発売の新シリーズで初めて採用するなど、大手各社とも対応を急いでいる。 フォークリフトの国内販売台数は、バッテリー式とエンジン式を合わせて約 7 万台(2013 年)。 重い荷物を運べるエンジン式は約 45% を占める。

豊田自動織機が 7 月に国内で発売した「ジェネオ」シリーズは、8 年ぶりの全面改良。 新開発の 1.8 リットル、3.0 リットルのディーゼルターボエンジンを採用した。 どちらも従来型の半分程度の排気量で、同等のパワーが出せるという。 (鈴木毅、大内奏、asahi = 9-20-14)

コンテナサイズの水素基地開発 ホンダなど、FCV 向け

ホンダと産業ガス大手の岩谷産業は 18 日、燃料電池車 (FCV) に燃料を補給するための、簡易な水素ステーションをいっしょに開発したと発表した。 コンテナほどの大きさで、建設費も 1 カ所 5 千万円ほどですむ。 数年後には外部への販売もしたいという。 水素ステーションの建設には、水素をためておく設備などが必要で、5 億円近くかかるとされていた。 今回は、基本は現場で水を電気分解して水素を取り出すしくみ。 コンパクトで建設費も時間もかからないという。

連続で補給できるのは一度に 2、3 台と、性能は限定的だが、主に自動車販売店や地方自治体、大型商業施設などへの販売を想定している。 FCV は、トヨタ自動車が 15 年 3 月まで、ホンダが 15 年中に発売を予定している。 しかし、普及に不可欠なステーション整備はあまり進んでおらず、自動車メーカーが自らインフラ整備を後押しする形だ。 「最後は、インフラメーカーが主体となるのが理想(山本芳春・本田技術研究所社長)」と話す。 (大畑滋生、asahi = 9-19-14)

JR 東海、新型気動車を公開 80 周年の高山線に投入

JR 東海は 19 日、岐阜県美濃加茂市の美濃太田車両区で、非電化路線で使う新型のディーゼル車(気動車)「キハ 25 形」を報道陣に公開した。 今年 80 周年を迎える高山線に、12 月から普通列車として投入する。 高山線に新型車両を導入するのは 25 年ぶり。 新型車は武豊線で現在使われている「キハ 25 形」を改良した。 新幹線の技術を応用し、台車の振動を検知して異常を早期に把握する装置を搭載。 変速機と台車をつなぐ動力伝達軸に落下防止枠を設けるなど、より安全性を高めた。

山間部を運行するため、シカなどの動物と衝突する可能性もある。 新型車では車両前面の下の部分に「鹿衝撃緩和装置」と呼ばれるスポンジゴムを取り付け、線路外に動物を押し出すようにした。 室内灯には気動車で初めて発光ダイオード (LED) 照明を採用し、省エネ化。 車いす対応トイレや車いすスペースも設けて快適性を高めた。

JR 東海は 120 億円を投じ、来年度までに 52 両を製造する。 今年 12 月から高山線、太多線に投入し、来年度は紀勢線と参宮線に拡大する。 この車両の投入で現在、高山線で運行されている旧国鉄時代最後の気動車「キハ 40 系」は 2015 年度末で退役する。 投入される高山線は 10 月に全線開通 80 周年を迎える。 東海鉄道事業本部の長沢章二車両課長は「くしくも高山線の 80 周年とタイミングが重なり、運命的。 新型車は長く活躍したキハ 40 系に代わって地域の足として定着してほしい。」と語った。 (中日新聞 = 9-19-14)

東海道新幹線、速度アップのカギは? 最高 285 キロに

東海道新幹線(東京 - 新大阪)が来春、23 年ぶりに最高速度を 285 キロにアップする。 カーブが多い路線のため、1992 年の「のぞみ」登場以来、270 キロで頭打ちだった。 来月 1 日で開業 50 年。 記録更新は、「うまく曲がり、早く止まる技術」を追求し続けた成果だ。

東京駅のホーム。 黒のスーツに身をかためた横浜市の会社員佐藤香織さん (24) が今月 2 日朝、新幹線を待っていた。 社会人 3 年目。 営業で月 2 回は、関西や中部地方へ向かう。 新幹線から、30 分に 1 本だけのローカル線に乗り継ぐことも。 到着が遅れると、駅のホームを全力疾走する。 この日の商談は岐阜県で。 「遠方のお客さんとは何度も会えない。 時間に特に気をつかうから、スピードアップは助かります。」

山陽新幹線(新大阪 - 博多)は最速で時速 300 キロ、東北新幹線(東京 - 新青森)は 320 キロで走る。 今秋にも着工されるリニア中央新幹線(品川 - 名古屋)は 505 キロだ。 一方、国土交通省は 7 月、来春のダイヤ改定で、東海道新幹線の最高速度を 23 年ぶりに更新し、270 キロから 285 キロに上げることを認めた。 東京 - 新大阪間の最短時間は、今の 2 時間 25 分から 2、3 分縮まるという。

東京五輪が開かれた 64 年 10 月の新幹線開業時、初代車両 0 系は最速 210 キロで運転。 2 代目 100 系は 220 キロだった。 92 年に「のぞみ」としてデビューした 300 系は、それまでの鋼鉄製車体からアルミ製車体による軽量化などで、一気に 270 キロに上げた。 しかし 99 年登場の 700 系、2007 年登場の N700 系は、山陽区間をそれぞれ 285 キロと 300 キロで走るのに、東海道区間は 270 キロに抑えた。 数字が小さいほど急になるカーブの最小半径の設計基準が、東海道は 2.5 キロで、他区間の 4 キロよりきついからだ。

JR 東海の坂上啓・車両部担当部長は「東海道は直線でスピードを上げても、すぐカーブで減速。 乗り心地が悪くなるマイナス面が大きかった。」 しかし、車体傾斜システムの開発と高性能化で、「うまく曲がれる」ようになった。 車両側がカーブの場所や大きさを事前に把握。 カーブに差しかかると、空気バネで車体を 1 度内側に傾ける。 このおかげでカーブを曲がる時に乗客にかかる遠心力がやわらぐ。 時速 255 キロに抑えていた半径 2.5 キロのカーブで 270 キロを出せるようになり、この分、直線での速度もアップできる。

13 年 2 月にデビューした最新型 N700A はブレーキも進化。 制動力が N700 系より 15% 向上し、災害による停電時、より強い力で停止距離を縮める「地震ブレーキ」も備える。 実は、時間短縮より期待されるのは、運行ダイヤがさらに正確になる効果だ。 東海道新幹線は開業時に 1 日 60 本だった運転本数が、今では最大 426 本と 7 倍以上に増えた。 ラッシュ時は 3 分間隔で発車する。 過密ダイヤは、大雨や雪でいったん遅れが出ると後続列車に影響が広がり、なかなか正常に戻らない一因になっていた。 JR 東海広報部は「スピードアップによって、遅れが出ても挽回しやすくなる」と話す。

来春には全車両の約 7 割が N700A と同性能になり、東京 - 新大阪間の 50% 以上の区間で、285 キロ走行が可能になる。 東京都墨田区の会社員門倉清晃さん (56) は 30 年以上、出張で新幹線を使う。 雪や台風で仕事に遅れたこともあった。 「速度アップでダイヤの回復が早まればありがたい。 ほんの数分でも、影響は大きいです。」

台風などでの大幅な遅延も含めた運行 1 列車あたりの平均遅れは、旧国鉄時代は 2 分超えも珍しくなかった。 13 年度は 54 秒に縮まったが、6 秒(03 年度)や 18 秒(06 年度など)の例もあり、正確なダイヤの追求は永遠の課題だ。 JR 東海は「モーター出力に加え、車体制御やブレーキ性能、騒音低減などをこつこつ向上させてきた。 最高速度の 15 キロアップは、その積み重ねです。」としている。(編集委員・細沢礼輝、中野寛)

■ 関連商戦も花盛り

50 周年関連の商戦も花盛りだ。 JR 東海によると開業 50 年にちなんだグッズは約 300 点に上る。 写真集、記念デザインの鉄道おもちゃ「プラレール」や駅弁などが人気だ。 東京駅八重洲口側の地下に先月、グッズショップ「鉄道キャラパーク」が登場(10 月 14 日まで)。 団子っ鼻の「0 系」風にアレンジされたぬいぐるみなどが買い物客を引き付ける。 大阪市此花区の会社員今野真衣さん (29) は「ゆるキャラとのコラボがかわいい。」

サントリーは名古屋城など沿線の名所をプリントした缶ビールを販売。 アソシアホテルズ & リゾーツは新横浜と名古屋のホテルに新幹線尽くしの「新幹線ルーム」を用意し、7 - 8 月はほぼ完売した。 担当者は「今月以降も、週末を中心に引き合いが多い」と話す。 10 月 1 日は東京、静岡、名古屋、新大阪の各駅で出発式がある。 64 年生まれの人を抽選で 3 - 5 人招待し、くす玉を割って祝う。 新横浜、浜松、豊橋の各駅には、運転操作が体験できる無料のシミュレーター(模擬装置)が置かれる。 (asahi = 9-17-14)

常磐高速道の浪江 - 亘理間、12 月 6 日開通 全面開通は来春

安倍晋三首相は 17 日、東日本大震災で工事が一時中断していた常磐自動車道の浪江(福島県) - 亘理(わたり、宮城県)間が 12 月 6 日に開通することを明らかにした。 訪問先の福島県広野町で記者団に語った。 東京電力福島第一原発から 20 キロ圏内にあり、空間線量が高い常磐富岡(福島県) - 浪江間を含めた全面開通は、これまで通り来春の大型連休前を目指すとしている。 (asahi = 9-17-14)

◇ ◇ ◇

福島の国道 6 号(浜通り)、通行規制解除 原発事故以来 3 年半ぶり

政府は 15 日午前 0 時以降、福島県浪江町南部 - 富岡町北部の国道 6 号約 14 キロの通行規制を解除した。 東京電力福島第一原発事故以来、一般車の通行が規制されており、開放は約 3 年半ぶり。 この区間は放射線量が高い帰還困難区域を通る。 6 号上の国による除染は終わったが、周辺の線量は依然高いため、二輪車や歩行者の通行規制は続く。 規制区間北側の浪江町高瀬の検問所の道路わきでは、午前 0 時すぎから解除待ちの乗用車十数台が並び始めた。 (asahi = 9-15-14)

ミッキーデザインの EV 発売 「スマート」限定 40 台

メルセデス・ベンツ日本は 12 日、ミッキーマウスをデザインに採り入れた 2 人乗り用の小型電気自動車の販売予約を始めた。 既存モデル「スマート」の特別仕様車で、限定 40 台。 車体はミッキーの服と同じ赤色が中心で、ドアミラーは黄色。 革製シートなど内外装にミッキーのシルエットをあしらった。 1 回の充電で 181km 走る。 価格は消費税込みで 399 万円。 納車は 12 月になる予定。 (asahi = 9-13-14)

◇ ◇ ◇

乗り捨て OK のカーシェアリング 横浜市内、期間限定で

片道だけ使って乗り捨ててもよい新しいカーシェアリングサービスが、9 月から国内で初めて横浜市で始まる。 自宅近くからドライブしながら市街地へ向かい、レストランでお酒を飲んで帰りは電車、などの使い方ができる。 メルセデス・ベンツ日本とオリックス自動車、駐車場設備会社のアマノの 3 社が、当面、来年 3 月末までの期間限定サービスとして行うという。 愛称は「smaco (スマコ)」。

ベンツの 2 人乗り小型車「スマート」の電気自動車を 20 台、市中心部の横浜駅近くや横浜中華街、あざみ野やたまプラーザ、日吉といった中北部の住宅地など計 8 カ所に分けて置く。 駐車場には充電器を設ける。 利用者は、直前にスマートフォンなどで出発と返却の拠点を指定する。 料金は 15 分 200 円。 ただ、利用が偏ると、必要な車がなかったり、返却場所が埋まっていたり、効率が悪くなる。 車が一部の拠点にかたまってしまった場合には、スタッフが運転して移動するという。 (asahi = 7-30-14)

羽田にビジネスジェット専用窓口 入国待ち時間 3 分に

羽田空港の国際線旅客ターミナルに 30 日から、ビジネスジェットの客専用窓口ができる。 一般客と別ルートにすることで、入国手続きなら最大 30 分かかる時間が 3 分ほどになるという。 国土交通省によると、ターミナル内の専用ルートの移動距離は、約 25 メートル。 一般旅客の 10 分の 1 ほどになり、待ち時間がほとんどなくなる。 数人から十数人乗りのビジネスジェットを利用する海外の経営者や富裕層を呼び込む狙いがある。

また、国際線ターミナル前の駐機スペース 1 機分を、ビジネスジェット優先にする。 来年 3 月には、全長 30 メートル以上の大型ビジネスジェットの駐機場所を、いまの 3 機分から 9 機分に増やす。 羽田の国際線のビジネスジェットの発着数は昨年 1,357 回で、前年より 15% ほど増えた。 米国と中国からが 2 割ずつを占めている。(土居新平、asahi = 9-13-14)

150 キロもトイレなし … 東九州道、PA の完成遅れ

高速道路の約 150 キロもの区間にトイレなし - -。 今年度中につながる大分 - 宮崎間の東九州道で、こんなことが起きる。 同区間にできる弥生パーキングエリア (PA) = 大分県佐伯市 = の建設が遅れているためだ。 7 年間、トイレゼロが続くことになる。

大分県が 9 日の県議会で、弥生 PA の供用開始時期が、予定されていた 2016 年度中から 21 年度中にずれ込む見通しになったと明らかにした。 大分 - 宮崎間の東九州道は、未開通の大分県・佐伯インターチェンジ (IC) - 蒲江 IC が 14 年度中に供用が始まり、1 本につながる。 それ以後、トイレがない区間になるのは大分松岡 PA (大分市) - 川南 PA (宮崎県川南町)間の約 150 キロ。 (河合達郎、asahi = 9-12-14)

マツダが新型デミオ発表 小型ディーゼルエンジン搭載

マツダは 11 日、新しく開発した小型ディーゼルエンジンを搭載した新型デミオを発表し、予約の受け付けを始めた。 マツダは、販売台数が多く客層も広いデミオにディーゼルを搭載することで、ディーゼル市場の拡大を狙う。

デミオの全面改良は 7 年ぶり。 マツダが最近の新型車に展開している独自の低燃費技術「スカイアクティブ」も採用した。 ディーゼル車の燃費は 1 リットル当たり 30 キロ。 発売はガソリン車は 9 月 26 日、ディーゼル車は 10 月 23 日、4WD 車は 12 月を予定。 希望小売価格(消費税込み) 135 万 - 219 万 2,400 円。 国内では月 5 千台の販売をめざす。 (木村和規、asahi = 9-11-14)

◇ ◇ ◇

マツダ、歴代最小ロードスターを初公開 発売は来年

マツダは 4 日、来年発売予定のスポーツカー「ロードスター」の次期モデルを初めて公開した。 ロードスターは、1989 年に初代が発売され、累計販売台数が世界で最も多い 2 人乗りのオープンカー。 今回が 4 代目となる。 日本と米国、スペインで同時にファン向けのイベントを開いた。

今回はデザインだけを公表した。 2005 年発売の現行モデルより、全長を 8 センチ、前後ろのタイヤの間を 1.5 センチ縮めて、歴代のロードスターで最も小さくなった。 重さも 100 キロほど軽くする。 エンジンは車体の中央寄りに配置。 重心も低くして、よりスポーツ性能を強化する設計にした。 車台は、13 年に業務提携したイタリアのフィアットにも供給する。 フィアットは、この車台を使った別のデザインの車を「アルファロメオ」ブランドから販売する予定で、生産はマツダの国内工場で担う。 (湯地正裕、asahi = 9-4-14)

成田空港、国内線にも施設使用料 LCC は反発か

成田空港の運営会社は来年 3 月から、国内線の利用者から空港の施設使用料を徴収する方針を固めた。 全日本空輸と日本航空は大人 1 人往復で 900 円弱、格安航空会社 (LCC) は同 800 円程度とする方向だ。 LCC の就航で増えている国内線を、国際線に並ぶ収益の柱にする。

旅客がチケットを買う時に運賃に上乗せして支払い、航空会社がまとめて空港会社に支払う。 集めた使用料は、来年 3 月末までに開業する LCC 専用ターミナルや運航状況を知らせる看板の整備、維持にあてる。 羽田、中部、関西、北九州の各空港は国内、国際線両方の客から使用料をとっている。 成田は国際線への乗り継ぎという面が強く、国内線だけを使う客は少なかった。 そのため、国際線のみで 1,050 - 2,090 円の使用料をとってきた。 (土居新平、asahi = 9-10-14)

外国人観光客向け、九州の高速定額パス 5 割超お得に

九州の高速道路が乗り放題になる外国人観光客向けの定額割引パスを、西日本高速道路が 10 月 1 日から販売する。 レンタカーで九州を周遊する外国客を増やすことをねらった同社初のサービスで、同社が管理する九州の高速道路全線を、最大で連続 10 日間、定額で利用できる。

「九州エクスプレスウェイパス」と名付けた定額パスは、ETC カードを取り付けたレンタカーが対象。 12 月 26 日までの期間限定で、九州各地のレンタカー店 77 店舗で車を借りる際に申し込んで使う。 パスの有効期間は、連続 2 日間(税込み 2,500 円)から連続 10 日間(同 1 万 500 円)まで 9 種類。 使い方によるが、通常料金より 5 - 7 割程度お得になるという。 九州運輸局や九州各県は割引パスの発売にあわせて、韓国や台湾などで九州旅行を売り込むキャンペーンを展開する。 同様のサービスは、東日本高速道路が北海道で 2008 年から、中日本高速道路が関東、中部、北陸で 12 年から順次始めている。 (asahi = 9-10-14)

日本で高級セダン「モデル S」納車 米テスラ・モーターズ

米電気自動車(EV)ベンチャーのテスラ・モーターズは 8 日、高級セダン「モデル S」の納車を日本で始めた。 東京都内で開いた記念式典にはイーロン・マスク最高経営責任者 (CEO) が登場し、国内初の購入者ら 9 組に車の鍵を手渡した。 テスラにはパナソニックが走行用の電池を供給しているほか、トヨタ自動車が出資しており日本企業と関係が深い。

マスク氏はモデル S に関して「日本の技術と心が宿った素晴らしい車だ」と PR した。 最初の購入者の一人には、パナソニックの山田喜彦副社長の姿も。 山田氏は「加速性能や(フル充電で) 500 キロを超える驚異的な走行距離など、全てを楽しみにしている」と話した。 モデル S は、ハンドル脇に大きなタッチパネルがあり、車高やハンドルを回すときの重さを調節できる。 価格は 823 万円からだが、国の補助金を受けられるため 700 万円台から購入が可能という。 (sankei = 9-8-14)

前 報 (1-10-13)

阪急電車が阪神線走った 夏の珍事、その理由とは

この夏のある夜、阪急電車が阪神線を走った。 阪急と阪神は経営統合しているものの、初めての「珍事」。 運行は未公表で、終電後の未明だったが、インターネット上では鉄道ファンらが「相互乗り入れに向けた試運転か?」と勘ぐる事態に発展した。

阪急電車が阪神線を走ったのは 7 月 13 日未明。 営業運転が終わった後の午前 0 時 15 5分ごろ、阪急電鉄西宮北口駅(兵庫県西宮市)を出発し、つながっている神戸高速線新開地駅(神戸市兵庫区)へ。 ここで阪神線に入り、神戸三宮駅(神戸市中央区)を経て午前 2 時ごろに阪神尼崎駅に到着した。 阪神尼崎駅に入った阪急電車の両脇には、その存在を隠すように阪神電車が置かれた。 だが、朝になるまでには鉄道ファンにばれたらしく、尼崎駅のホームから身を乗り出すようにして阪急電車を見ようとする人たちも。 ツイッターでは、珍事をめぐるつぶやきが相次いだ。 (須藤龍也、asahi = 9-8-14)

ドイツ製レトラム、3 カ月ぶり運転再開 福井鉄道

福井鉄道が 4 月に福武線に導入したが、車両不備が見つかり、運行を休止していたドイツ製車両「レトラム」が 6 日、約3 3 月ぶりに運転を再開した。 レトラムは 1965 年製で、ドイツのシュツットガルトを走行していた 2 両 1 編成。 今年の 4 月 12 日に観光・イベント用として土日、祝日に福井駅前 - 田原町駅間を運行していたが、車両の老朽化から 6 月にブレーキを作動させる空気弁やドアの開閉に不備が見つかり、運休した。 90 年から高知県の土佐電鉄で約 10 年運行していたこともあり、土佐電鉄の整備士からアドバイスをもらい、越前市の車両工場で修理、点検をし、この日再開に至った。

福井鉄道の担当者は「珍しいドイツ製の車両で、車内にはドイツ語の表記もある。 再開を機にお客様には、見て乗って楽しんでいただきたい」と話した。 レトラムは 11 月 30 日までの土日、祝日に、赤十字前駅 - 田原町駅間を一日 3 往復する。(小川詩織、asahi = 9-7-14)

初 報 (4-13-14)

初の市販燃料電池車は「ミライ」 トヨタ自動車が命名へ

トヨタ自動車は、今年度内に市販を始める燃料電池車 (FCV) の名前を、「ミライ」とする方針を固めた。 走行中に二酸化炭素を出さない「究極のエコカー」の普及で、地球温暖化など課題が山積するクルマ社会の未来を切り開く、との思いを込めたという。 (大内奏、asahi = 9-6-14)

初 報 (11-21-13)

◇ ◇ ◇

米テスラが電池工場をネバダ州に建設、パナソニックも投資

[カーソンシティー(米ネバダ州)] 米電気自動車 (EV) 専業テスラ・モーターズが、同社初のリチウムイオン電池工場を米ネバダ州に建設することが分かった。 同州のサンドバル知事が明らかにした。 工費は 50 億ドル。 パナソニックは電池セルを生産・供給し、生産に必要な設備などへの投資も行う。 (Reuters = 9-5-14)

◇ ◇ ◇

トヨタ、米販売のほぼ全車種に自動ブレーキ

トヨタ自動車は 3 日、2017 年までに米国で販売するほぼ全車種について、衝突を避けるための「自動ブレーキ」を搭載すると発表した。 安全技術を高め、販売の拡大をめざす。 日本での具体的な導入計画は、現時点で未定という。 米ミシガン州で開催中の安全技術の説明会で明らかにした。

自動ブレーキは運転中に前方の車や人にぶつかる危険を察知した場合、人が操作しなくても急ブレーキがかかる仕組み。 トヨタは現在、米国で販売する 30 車種のうち、高級車ブランド「レクサス」など 13 車種に自動ブレーキを搭載しているが、今後は小型車など低価格の車種にも拡大する。 米国では、米ゼネラル・モーターズ (GM) が、複数の死亡事故につながった車の欠陥にからみ、大規模リコール(回収・無償修理)対応に追われており、消費者の間で安全技術への関心が高まっている。(デトロイト = 畑中徹、asahi = 9-4-14)

◇ ◇ ◇

移動楽々、トヨタ立ち乗りロボ お台場で来春実用開始

トヨタ自動車は来春、立ち乗り型の移動支援ロボット「ウィングレット」のレンタルを東京都港区のお台場で始める。 周辺 5 カ所に自由に乗り降りできるステーションを設け、駅や施設間の移動が楽にできるようになるという。 2020 年の東京五輪・パラリンピックの会場となる湾岸部に観光客を呼び込むため、都が民間事業を募り、トヨタが応じた。 ウィングレットは次世代型の移動手段としてトヨタが開発した。 体重移動を利用して前後左右に動き、ターンもできる。 早歩きほどの時速 6 キロのスピードで、1 時間半の充電で 4 キロ走行できる。 (asahi = 9-4-14)

◇ ◇ ◇

トヨタ、女性誌「VERY」とコラボのエスティマ発売

トヨタ自動車は 2 日、子育て世代向け女性誌「VERY (光文社)」とコラボしたミニバン「エスティマ」の特別仕様車を発売した。 VERY の読者モデルらからの聞き取りをもとに、黒を基調としたシンプルな内外装にしたほか、腰や肩などを部分的にあたためられるシートを採用したり、エアコンに空気清浄機能をつけたりした。 消費税込み約 334 万円(ハイブリッド車約 436 万円)。 VERY とのコラボでは、ブリヂストンサイクルが電動アシスト自転車を出している。 (asahi = 9-2-14)

女性・高齢者向けに変化する軽トラ 乗りやすくカラフル

軽トラックが「壊れない、さびない」だけでなく、「誰でも使いやすい」クルマに進化している。 買い手の高齢化に合わせながら、女性もねらう。 農業や配達などで活躍してきたが、販売台数はピークの約半分で、買い手を引きつけようと知恵を絞っている。

販売台数トップのダイハツ工業は 2 日、軽トラ「ハイゼット」を 15 年ぶりに全面改良して発売。 高齢者や女性も乗り降りしやすいように運転席の床を 4 センチ低くし、ドアも大きく開くようにした。 三井正則社長は東京都内での発表会で「誰にでも使いやすい軽トラック」と紹介した。 消費税込みの価格は、65 万 3,400 - 119 万 8,800 円。 販売目標は月 5 千台だ。 同社の軽トラ購入者を 2005 年と 12 年で比べると、女性の割合は 5% から 8% に上がった。 さらに増やそうと女性の声を採り入れ、車体にオレンジやローズなど 8 色を用意した。 (大畑滋生、山村哲史、asahi = 9-6-14)

燃料電池車の普及後押し 水素ステーション建設が本格化

燃料電池車 (FCV) に水素燃料を補給する水素ステーションの建設が、ようやく本格化してきた。 トヨタ自動車が今年度中に FCV を発売すると発表したのがきっかけだ。 ただ課題は山積みで、普及の基盤整備には時間がかかる。 「水素社会実現の第一歩となる意義深い事業だ。」 豊田通商の浅野幹雄副社長は 1 日、名古屋市で開いた、水素ステーションの起工式でこう強調した。 トヨタグループの一員でもある同社は、年度内に愛知県と首都圏などに 8 カ所のステーションをつくる計画だ。

「究極のエコカー」として注目される FCV。 トヨタに続き、ホンダも 2015 年中、日産自動車も 17 年までに売り出す予定だ。 トヨタは当初、700 万円程度で売り出す。 補助金がつけば、国産高級車並みの価格になり、一気に普及が進むと期待する声がある。 それを支える重要な社会基盤が、水素ステーションだ。 産業ガス大手の岩谷産業は 7 月、いずれは一般の人も使える初めてのステーションを、兵庫県に開いた。 8 月 28 日には、東京タワー近くにもつくる計画を発表。 東京都心部にも初めて本格的なステーションが出来ることになった。

石油元売り最大手の JX 日鉱日石エネルギーは 15 年度をめどに全国に 40 カ所つくる計画で、今年 10 月には運営会社を立ち上げる。 政府は、車への補助だけでなく、ステーションへの補助も手厚くして、普及を後押しする。 経済産業省は、8 月末に出した 15 年度予算の概算要求で、建設への補助金を、14 年度より 5 割増やすよう求めた。 安全規制なども緩め、安く整備できるようにもする。(大内奏、asahi = 9-3-14)

成田空港は眠らない … LCC 好調で「夜のお客様」続々

成田空港が「不夜城」になりつつある。 飛行機が発着しない夜中も、格安航空会社 (LCC) の早朝便を利用する「夜のお客様」が続々と集まるからだ。 LCC の国内線就航から 2 年。 ライバル羽田に負けず、成田も変わりつつある。

■ 深夜バス、カプセルホテルも整備

夏とはいえ、まだ夜明け前の午前 4 時半。 成田空港第 2 ターミナル北側の LCC 「バニラ・エア」のチェックインカウンターが開くと、待っていた乗客でごった返した。 ロビーで夜を明かしたのか、頭に寝癖が付いたままの人もいる。

6 時の札幌便で帰省する大学 2 年生、全芸朗(チョンイェラン)さん (19) は、2 時 10 分に東京駅八重洲口から格安高速バス「東京シャトル(京成バス)」に乗り、3 時半に成田に着いた。 予約制で 900 円。 リムジンバスの 3 分の 1 以下だ。 「早く帰りたかったので早朝便にした。 安くて便利なバスがあって助かる。」 運賃が大手の半額以下の LCC を使い、1 年で 4 回目の帰省という。 (大津正一、asahi = 9-2-14)

自動車の国内生産、11 カ月ぶり減少

国内の自動車メーカー 8 社が 7 月に全世界で作った車は、前年同月比 3.6% 増の計 217 万 1,313 台だった。 ただ、国内での生産は、2.2% 減の 84 万 2,430 台となり、11 カ月ぶりにマイナスになった。 各社が 28 日に発表した。

国内生産が大きく落ちたのは、日産自動車とダイハツ工業だ。 日産は、主力車種の生産を海外に移した影響が大きく、ダイハツは消費増税後の販売が伸びていないためだという。 一方で、ホンダは 3 割近く増え、富士重工業は過去最高となるなど、人気のある新型車を持つメーカーの国内生産は堅調だった。 海外生産は、北米を中心に引き続き好調が続いている。 (asahi = 8-28-14)

なるか「空の産業革命」 無人機ビジネス、米で参入続々

「ドローン」と呼ばれる無人飛行機をビジネスに使う動きが、米国で広がってきた。 ベンチャー企業が次々と生まれ、アマゾンなど IT 大手も商機を探る。 航空当局は 6 月に初めて商業利用を認めた。 ルールが整えば、宅配サービスなどで身近に飛んできそうだ。 IT 企業の集積地シリコンバレー。 静かな住宅街のガレージに、新興企業マターネットの本社がある。

ギリシャ出身の起業家アンドレアス・ラプトプロス氏 (40) が 2011 年に創業し、無人機による輸送ネットワークづくりに着手する。 アフリカなど道路が整備されていない地域で、医薬品などを運ぶニーズがあると考えた。 自社開発した無人機には 4 つの小さなプロペラがつき、機体の下に荷物を入れられる。 米国内では規制があって実験ができないため、ドミニカ共和国などで約 2 年前からテスト飛行を繰り返してきた。 数年内の実用化をめざす。 ラプトプロス氏は「将来は社会インフラの一つと認知されるはずだ」と期待を込める。

サンフランシスコ市内にオフィスを構える新興企業ロボット LAB は、無人機を使う教育ビジネスに乗り出した。 学校の授業で使う「無人機キット」を約 3,500 ドル(約 35 万円)で販売する。 この無人機は、iPad など市販のタブレット端末で簡単に操作できる。 画面に高度や速度とともに、小型カメラで撮った映像が映され、機体が高度を上げると、見渡せる地面の範囲が広がることなどが学べる。 物理や数学の授業向けに、全米 100 以上の高校などに納めた。 創業者のアイラッド・インバー氏は「無人機に生徒が興味を示してくれて、教えやすいと好評です。」

大学発ベンチャーも出てきた。 米マサチューセッツ工科大学 (MIT) は昨年、空飛ぶ案内ロボット「スカイコール」の試験運用を始めた。 米国の大学は敷地が広く、目的地に行くのも一苦労。 スマートフォンで行きたい建物の情報などを入力すると、いまいる場所に無人機が飛んできて、目的の場所まで先導してくれる。 開発した研究者ヤニブ・タージャマン氏 (37) は「無人機というと、軍事用で危険なものというイメージが先行しているので、楽しく、役に立つことを世間に示したかった。」 観光案内や災害救助への活用も考える。

■ 「世界市場 10 兆円」予測

軍事利用で知られていた無人機のビジネス利用が注目されたのは、昨年 12 月のことだ。 米アマゾンが、小型無人機による宅配サービスを 15 年にも始める、と発表したからだった。 (シリコンバレー = 畑中徹、asahi = 8-24-14)

◇ ◇ ◇

無人ヘリ操縦、アプリで自在に スマホ普及で低価格化

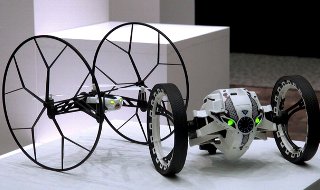

重さわずか 55 グラムの小さなドローン(無人ヘリコプター)「ローリング・スパイダー」を手のひらに載せ、ひょいっと投げ上げる。 すると、それまで停止していたプロペラが自動的に高速回転を始め、空中でホバリングを始める。 操縦用アプリをインストールしたスマートフォンを取り出し、画面をタップしたり、傾けたりすると、その場でくるんと宙返りしたり、方向を自在に変えたりする - -。 フランスのパロット社(本社・パリ)が 8 月に世界で発売する新製品の報道陣向け発表会見が 10 日、東京都内で開かれた。

体験会では、うまく操縦できた記者、失敗した記者の口から「やった」、「うわぁ」と歓声と悲鳴が入り交じった。 この日は、自走式ロボット「ジャンピング・スーモ」も同時に発表された。 前面にカメラを載せ、操縦用のタブレットに、走る先の映像が映る。 急停止、急発進、急カーブなどメリハリの利いた動きに加え、約 80 センチのジャンプ能力を備え、家の中を我が物顔に走り回れる。

どちらもパロット社が家庭用に売り出す「おもちゃ」だが、スマホやタブレットをコントローラーに使うなど、スマホ時代のテクノロジーに全面的に対応している。 操縦用の通信には、ローリング・スパイダーがブルートゥース 4.0、ジャンピング・スーモが Wi-Fi を使う。 (丹治吉順、asahi = 7-12-14)

軽い自動車へ、素材競う 鉄に代わり炭素繊維や樹脂

自動車のボディーで、鉄の代わりに「炭素繊維」や石油からつくった「樹脂」が使われ始めた。 各国が燃費の基準を厳しくするのを見こし、車体を軽くして燃費をよくしたり、走りをよくしたりするためだ。 化学メーカーも開発に力を入れており、今後は量販車にも広がっていきそうだ。

ダイハツ工業が 6 月に売り出した軽自動車のスポーツカー「コペン」は、ドア部分を除いて外板(ボディー表面の板)のほとんどが樹脂でできている。 車の骨格部分で安全性を保てるよう設計し、実現した。 燃料タンクも樹脂製で、鉄だけでつくるより車の重量は 10 キロ近く軽くできたという。 ダイハツは、昨年 10 月にモデルチェンジした軽自動車「タント」でも、後ろにあるハッチバックのドア部分を樹脂にして軽くした。 樹脂を使うねらいは、車を軽くすることだ。 軽くなればより少ないエネルギーで走れるようになるため、燃費が良くなる。 自動車メーカーはエンジンなどの性能と同じように、車を軽くすることも競っている。

高額な材料を使うことができる高級車では、鉄より 10 倍は丈夫とされる炭素繊維が使われ始めた。 重さは鉄の 4 分の 1 だ。 イタリアのランボルギーニが日本で 7 月に売り出した新型スーパーカー「ウラカン(消費税抜き 2,750 万円)」はボディーなどに炭素繊維を使い、重量をこれまでより 1 割軽くした。 ステファン・ビンケルマン CEO (最高経営責任者)は「ここ 5 - 10 年で、自動車の素材には革命が起こるだろう」という。 (大畑滋生、asahi = 8-23-14)

ホンダが 15 年型フィットの一部修理へ、最高品質評価獲得目指す

[デトロイト] ホンダは 2015 年型小型車「フィット」の一部を回収して、前部バンパーを強化する。 通常のリコール(回収・無償修理)とは異なり、米道路安全保険協会 (IIHS) から最高の安全評価を取得することが目的。 ホンダと IIHS が 21 日明らかにした。 ホンダの米国での安全責任者チャック・トーマス氏によると、対象となるのは 6 月 9 日までに製造された 1 万 2,000 台。 同社は 9 月下旬に対象となる所有者に通知するとしている。

米保険業界の非営利団体である IIHS の衝突安全性評価で最高の「トップ・セーフティー・ピック」を得るには、複数の試験で高い評価を得る必要がある。 ホンダは 6 月 9 日以降に生産したフィットについては設計を見直し、前部バンパーを強化した。 (Reuters = 8-22-14)

新大阪駅、お盆の旅客増に一役 ホーム増設でのぞみ増便

今秋、開業 50 周年を迎える東海道新幹線。 17 日の利用客数は、お盆期間では過去最多になった。 それを支えたのは新大阪駅の機能強化だ。 これまで東京発の一部時間帯でしかできなかった「1 時間のぞみ 10 本」ダイヤが終日可能になり、増強効果が出た。

東海道新幹線はこの夏、下りのピークだった 8 日に過去最多の上下 426 本を運行。 17 日の上りピークは同 2 番目となる 422 本に、約 44 万人が乗った。 お盆期間では過去最多の乗客数だった。 大型連休中の 5 月 6 日には 415 本を運行。 昨年度までは昨年 8 月 9 日の 410 本が最多だったが、軒並み過去最多を更新している。 (柳谷政人、asahi =8-21-14)

ジェットスター、熊本に 3 路線 10 月就航

格安航空会社 (LCC) のジェットスター・ジャパンは 20 日、熊本から成田、関西、中部の各空港を結ぶ 3 路線の運航を 10 月 26 日から始めると発表した。 それぞれ毎日 2 往復する。 熊本に LCC が就航するのは初めてで、現在はフライトのない成田、関西の路線をつくる。 記念セールとして、各路線とも片道で限定 99 席を 99 円で 21 日から売り出す。 また、フジドリームエアラインズ (FDA) は 20 日、現在は週 3 日だけ 1 往復している鹿児島 - 静岡を、10 月 26 日から毎日 1 往復すると発表した。 週 4 日就航していた札幌 - 静岡を鹿児島便に振り向ける。 (asahi = 8-21-14)

前 報 (3-31-13)

ななつ星、引き続き人気 乗車の平均倍率は 33 倍

九州を一周する豪華寝台列車「ななつ星」の人気が引き続き高い。 12 月から来年 2 月に出発する 11 便、計 154 部屋への乗車申し込みは 5,138 件あり、平均倍率は 33.4 倍となった。 JR 九州が 20 日発表した。 これまでの最高は、8 - 11 月分の 36.9 倍だった。

列車の最後尾にあり、天井まで届く大きな車窓が人気の最高級客室デラックススイート A (3 泊 4 日コースを 2 人利用で計 140 万円)は、12 月 9 日出発分が 268 倍となり、過去最高の倍率を更新した。 昨年 10 月から今年 7 月末までに乗った 2,029 人のうち、17% にあたる 342 人が再び応募したという。 7 月末まで受け付け、今月 18 日に抽選した。 (角田要、asahi = 8-21-14)

前 報 (4-15-14)

国産初のステルス機、防衛省が画像公開 来年 1 月初飛行

次世代戦闘機の独自開発をめざす防衛省が、実験モデルとしてつくった国産初のステルス機「先進技術実証機 (ATD)」の画像を公開した。 レーダーに映りにくいステルス形状や推力の方向を自在に操れる高機動性が特徴。 来年 1 月中旬に初飛行し、2016 年度までデータを収集する。

機体は全長約 14 メートル、全幅約 9 メートル。 エンジンが小型のため、実際の戦闘機よりひと回り小さい。 ステルス性を高めるため機体に炭素繊維でできた電波吸収材を使ったり、噴流を自由に変えられる国産初のアフターバーナー付きエンジン 2 発を搭載したりして国産企業の最新技術を結集している。

同省の技術研究本部が 1996 年度から三菱重工業とともに基礎研究を始め、今年 5 月にエンジンや飛行制御システムを搭載した機体がほぼ完成。 初飛行に向けた機能チェックを重ねている。 総事業費は 392 億円。 同省は欧米に比べて遅れている戦闘機開発のレベルを高め、27 年ごろを目標に国産戦闘機を導入する選択肢がもてないかを探る。 (谷田邦一、asahi = 8-20-14)