デゴイチ、台湾で復活 支線開通にあわせ

かつて日本で 1 千両以上製造され、デゴイチの名で親しまれた蒸気機関車 D51 型が台湾のローカル線で 11 日、往年の雄姿を見せた。

デゴイチは日本統治時代の台湾にも配備され、戦後は DT650 型と名を変えて貨物輸送の主力として活躍した。 この日走った DT668 はそのうちの 1 両で 1941 年川崎車両(現川崎重工業)製。

83 年の引退後は、公園や車庫で保存された。 昨年末から修理を重ね、北部の新竹地区を走る新しい支線の開通に合わせて復活を果たした。 今後定期運行するかどうかは決まっていない。 (新竹 = 村上太輝夫、asahi = 11-12-11)

SL 復興号、被災地の子どもたち乗せ発車 JR 石巻線

蒸気機関車「復興号」が 10 日、JR 石巻線の小牛田(こごた、宮城県美里町) - 石巻(同石巻市)を走り、招待された約 600 人の幼稚園児らが 28 キロの短い旅を楽しんだ。

園児らは沿線の住民に「バイバーイ」と手を振り、歌手のさとう宗幸さんとともに「線路は続くよどこまでも」を歌った。 石巻市の穀町幼稚園の杉山優空(ゆうら)君 (6) は「みんなで歌って楽しかった。 汽笛がおならみたいで面白い。 また乗りたい。」と笑顔をみせた。

復興号は JR 東日本仙台支社の企画。 この日は試運転で、12、13 日に仙台 - 石巻を各 1 往復する。 仙台 - 小牛田はディーゼル機関車が、小牛田 - 石巻は蒸気機関車が牽引。 乗車券はすでに完売している。 (asahi = 11-10-11)

トヨタ、円高で輸出 1 割減へ 国内販売増やし生産維持

トヨタ自動車は 8 日、日本からの自動車輸出台数を 5 年後にも 1 割強減らし、年間 170 万台から約 150 万台とする方針を明らかにした。 円高で輸出採算が悪化しているため、海外生産に振り替える。 輸出が減る分は国内の販売を増やし、年間 300 万台の国内生産は維持する構え。

小沢哲副社長が 2011 年 9 月中間連結決算の発表会見で語った。 ホンダが輸出台数を将来は半分にする方針を表明するなど、長引く円高は日本の車メーカーに戦略の見直しを迫っている。 国内市場は縮小傾向にあり、国内シェア首位のトヨタでも販売台数を 20 万台も増やすのは、容易ではない。 計画通りに国内販売が増えなければ、国内生産の縮小につながる可能性もある。

9 月中間連結決算は売上高が前年同期比 17.2% 減の 8 兆 159 億円、営業損益は 325 億円の赤字。 中間期の営業赤字は 2 期ぶり。 東日本大震災の影響が 3,200 億円出た。 (asahi = 11-9-11)

◇ ◇ ◇

トヨタ、欧州でも減産へ 金融危機で景気後退

トヨタ自動車は近く、欧州でも減産する方針を固めた。 タイの洪水の影響ではなく、ギリシャ国債の信用不安をきっかけにした欧州の景気後退を踏まえた。 トヨタは、洪水に伴う部品不足を理由に、タイやその周辺諸国、日本、米国など計 8 カ国で生産停止や減産をしいられている。 欧州での減産も加わり、世界の主要市場の大半で生産ペースが落ちる。

トヨタが 10 月末に部品メーカーに示した海外生産の計画によると、英国で年末までにつくる小型車「オーリスハイブリッド」は、1 カ月前に示した前回の計画に比べて約 500 台、トルコでつくり、主に欧州に出す「オーリス」とミニバン「ヴァーソ」は、計 6 千台強減らす。 トヨタ幹部は「欧州市場の縮小を反映させた。 タイの洪水の影響ではない。」と話す。

新しい計画では、海外全体の生産台数は、11 月が前回比で 2 割減の約 38 万 2 千台。 12 月が 1 割減の約 41 万 4 千台。 ただ、この計画には、タイの洪水の影響は一部しか反映していない。 日本の減産も含んでおらず、世界全体での減産規模の拡大は避けられない。 (asahi = 11-2-11)

◇ ◇ ◇

トヨタ、韓国に米から初輸出へ ウォン安・FTA 見据え

トヨタ自動車は 1 日、米国で生産した車を韓国に初めて輸出すると発表した。 現在、韓国への輸出車はほとんど日本で生産しているが、ウォン安・円高が続いていることに加え、米韓の自由貿易協定 (FTA) が発効すれば、将来は輸出車への関税がゼロになることも視野に入れている。

米国から輸出するのはインディアナ州の工場で生産するミニバン「シエナ」。 月 50 台の輸出を計画している。 韓国が左ハンドルであることも米国から輸出する理由だという。 米韓は FTA の批准手続きを進めており、来年 1 月の発効を目指している。 米国は FTA を通じて輸出増と国内の雇用増を目指しており、米国の政策に沿った形になった。 (ニューヨーク = 山川一基、asahi = 11-2-11)

VW、新型ティグアン発売 運転手疲労検知システム装備

フォルクスワーゲンの日本法人は、新型スポーツ用多目的車 (SUV) 「ティグアン スポーツ & スタイル」を発売した。 一部改良を加えたエンジンは、馬力を約 5% 向上させながら、燃費は 1 リットルあたり 11.6 キロを維持した。 ティグアンとしては初めて、運転手の不必要なハンドル操作を検知して、警告音で知らせる「ドライバー疲労検知システム」を装備した。希望小売価格は 389 万円(税込み)。 (asahi = 11-8-11)

プリウス PHV、燃費は現行の 2 倍 61 キロ 1 月発売

トヨタ自動車が来年 1 月に日本で個人向けに発売するプリウスのプラグインハイブリッド車 (PHV) の燃費がガソリン 1 リットル当たり 61 キロになることが分かった。 現行のプリウス(32.6 キロ)の約 2 倍。 26.4 キロまで電気自動車 (EV) として走れるため、ガソリンいらずの「街乗り車」として活用できそうだ。

燃費が大幅に改善したのは、プリウスに使っているニッケル水素電池より高出力のリチウムイオン電池の搭載で、EV としての最長走行距離が約 13 倍に伸びたため。 運転者の半数以上は 1 日当たりの走行距離が 25 キロ以下とされており、PHV は日常的には EV として利用できることになる。 試算では、年 1 万キロ走った時の電気代とガソリン代は計約 4 万 3 千円。 現行のプリウスのガソリン代と比べて約 4 割安いという。 (asahi = 11-5-11)

大型トラックも HV 長距離用で開発、燃費 1 割改善

三菱ふそうトラック・バスは、長距離輸送の大型トラックのハイブリッド車 (HV) を開発した。 HV トラックは小型が多いが、大型でも減速する時のエネルギーを有効に使えることを実証し、エンジン車より燃費を 1 割改善させた。 HV は減速のエネルギーを電池に蓄え、電気モーターがエンジンを補助して走り、燃費を良くする。 信号などで減速することが多い都市部の車向けで、高速で走り続ける長距離トラックには不向きとされてきた。

三菱ふそうは長距離トラックの走り方に着目。 すると、日本の高速道路は山道が多く、車体が重い長距離トラックは下り坂での減速が多いことがわかった。 車体が軽い車より減速で蓄えられるエネルギーが多く、HV に向いている。 東名高速を走った実証実験で、燃費はエンジン車より 1 割良かったという。 (asahi = 10-31-11)

復興支援、12 月の土日に乗り放題切符 JR 東発売

JR 東日本は、東北新幹線の新青森延伸 1 周年記念と震災復興支援を目的とした普通列車の乗り放題切符「東北応援パス」を販売する。 12 月の土日の 2 日間(祝日の 23 日も利用可)、JR 東日本と伊豆急行(静岡県)、第三セクターの青い森鉄道(青森県)、IGR いわて銀河鉄道、北越急行(新潟県)の全線で、普通列車に何度でも乗り降りができる。 料金は大人 9,500 円、子供 4 千円。 みどりの窓口やびゅうプラザなどで販売する。 (asahi = 10-30-11)

自動車取得税の廃止検討 政府税調、消費活性化を狙う

政府税制調査会は、自動車を買ったときに納める自動車取得税を廃止する方向で調整に入った。 東日本大震災や円高などで消費者心理が冷え込んでおり、減税で車の購入を促す。 まとまれば、来年度の税制改正大綱に盛り込む。

自動車取得税は、50 万円超の車を買ったときに自治体に支払う地方税。 自家用乗用車なら購入額の 5%、業務用や軽自動車なら 3% かかる。 今年度予算の税収見通しは約 2 千億円。 自治体の一般財源のため地方の反発も予想されるが、財務省は廃止した場合、代わりの財源を探し、地方交付税で税収減を補うことも検討している。

自動車関連の税は、自動車取得税のほか、保有にかかる自動車税や軽自動車税、自動車重量税などがある。 経済産業省や経済界は、似たような複数の課税が消費者の負担になっているとして負担軽減を要望。 民主党の経済産業部門会議も、来年度税制改正の重点要望に掲げている。 (asahi = 10-29-11)

「自転車は車道」徹底へ 警察庁、歩道の通行許可見直し

警察庁は 25 日、これまで自転車の通行が許されていた一部の歩道のうち、幅 3 メートル未満の歩道は許可しない方向で見直すことを決め、全国の警察本部に通達を出した。 歩行者との事故を減らすのが目的で、通行できる歩道でも悪質な例は交通切符を切って厳しく対応するよう求めている。 規制強化の一方で、自転車道を新設するなど環境の整備も進める方針だ。

「軽車両」の自転車は、原則として歩道を通行してはいけないことになっている。 例外は、13 歳未満の子どもや 70 歳以上のお年寄りが運転する時くらいだ。 ただ、歩道の幅が 2 メートル以上あり、歩行者の邪魔にならない場合は、各都道府県警の判断で自転車の通行が許可されてきた。 こうした歩道が全体の 5 割近くを占めるとみられる。

通達では、道幅の要件を「3 メートル以上」に引き上げ、これに満たない歩道は、歩行者がとても少ない場合や車道を通るのが危険な場合を除き、許可を見直すよう求めた。 ただ、警察庁の担当者は「判断はあくまでも各警察本部。 要件に満たなくても地域の実情に応じて通行できるままにしておくこともありうる。」と話す。 (asahi = 10-25-11)

折れにくい遮断棒で遅れ防止 JR 西、破損事故 65% 減

JR 西日本は 24 日、独自開発した折れにくい材質の遮断棒を踏切に設置したところ、強引に通過する車などで棒が破損する被害が前年比で約 65% 減少したと発表した。 折損被害が起きると復旧のために列車が遅れるため、認識しやすい警報灯設置や無謀横断を防ぐ啓発活動も進め、さらに減らしたいとしている。

同社によると、今年 3 月から被害の多い管内 1,500 カ所の踏切で、遮断棒の先端部分を曲がっても元に戻りやすい特殊な樹脂製に交換した。 効果を確かめるため、昨年4月からの半年間で被害が特に多かった上位 10 カ所で今年と比較したところ、被害は 57 件から 20 件に減少。 交換していない踏切も含めた全体でも約 32% 減少した。

同社管内では昨年度、衝突事故以外の踏切内トラブルで約 1,100 本が運休、約 1 万 7 千本が遅れて計 380 万人に影響した。 遮断棒が折られると、修理が終わるまで徐行運転が求められるため、ダイヤが乱れるからだ。 同社はこれまでも遮断棒を太くしたり、全方位から見える警報灯を導入したりする対策を実施。 折損被害は昨年度、10 年前の約半分の 1,856 件に減った。 同社は来年度中にさらに 7 割減を目指している。 (asahi = 10-24-11)

日産、プラグイン HV 15 年発売 燃費改善計画発表

日産自動車は 24 日、環境対応車の販売拡大で二酸化炭素 (CO2) の排出を減らす取り組みなどをまとめた、2011 - 16 年度の「中期環境行動計画」を公表した。 出遅れていたハイブリッド車 (HV) を増やし、日本や米国、欧州、中国で発売する車の平均燃費を、16 年度に 05 年度比で 35% 改善させる。 カルロス・ゴーン社長は記者会見で「(充電も可能な)プラグインハイブリッド車を 15 年に発売し、日産車全体で業界トップレベルの燃費を実現する」と語った。

他社に先行する電気自動車 (EV) に今後も注力し、企業連合を組む仏ルノーと 15 年までに累計 150 万台を販売するほか、水しか排出しない燃料電池車 (FCV) は、資本提携する独ダイムラーと共同開発する。 ゴーン氏は「FCV は EV に続く第 2 の(環境対応車の)波になる。 今後 2 - 3 年より時間はかかるが、ダイムラーと技術を融合させる。」と述べた。 (asahi = 10-24-11)

◇ ◇ ◇

日産もハイブリッド車種拡大 まず米国でトヨタに対抗

日産自動車は、ハイブリッド車 (HV) の品ぞろえを増やす。 今は大型セダン 1 車種だけだが、中型車用の HV システムを開発。 2013 年から順次、他の車種に広げる。 米国などの環境規制に対応するため、電気自動車 (EV) だけでなく、HV も増やして先行するトヨタ自動車を追う。 開発したのは、前輪駆動車用のシステム。 排気量 2.5 リットルのエンジンとモーター、小型で大容量のリチウムイオン電池を組み合わせた。

13 年にまず、北米向けの中型セダン「アルティマ」の新型車に載せる方向だ。 燃費性能は非公表だが、トヨタの「カムリ(ガソリン 1 リットルあたり 23.4 キロ)」と同程度を目指す。 日産は昨年末に EV 「リーフ」を発売したが、充電所が少ないことなどで、まだ少数にとどまる。 これから米国で環境規制が強化されるため、HV を増やして対応する。 (asahi = 10-16-11)

美女で赤字路線救え 肥薩おれんじ鉄道、車両で水俣 PR

熊本、鹿児島両県をまたぐ肥薩おれんじ鉄道に、沿線の熊本県水俣市を PR するラッピング車両が登場し、22 日、出発式があった。 これから 3 年間走る。 二つの温泉街やバラ園などの名所の写真や、水俣出身の漫画家江口寿史さんが描いた美女のイラストをあしらった。

市などが 150 万円出して完成させた。 九州新幹線の全線開通の一方で、並行在来線を継いだ同社は慢性的な赤字に悩む。 「『私たちの鉄道』と思って、愛着を深めてもらえれば」と願いは切実だ。 (asahi = 10-23-11)

◇ ◇ ◇

天草へ、A 列車で行こう JR 九州が大人向け観光特急

JR 九州は 8 日から、熊本県の熊本 - 三角間で新しい観光特急「A 列車で行こう」を運行する。 5 日に博多駅と熊本駅で車両のお披露目がある。 2 両編成で全席指定の定員 84 人。 土日と祝日などの休日に運行する。 三角駅で三角港 - 本渡港間の定期航路とつながり、天草観光がより便利になる。 1 号車にはバーカウンターを設け、大人向けの仕様になっている。

「A 列車」の A は、「天草」、「アダルト」の頭文字であるとともに、JR 九州が阿蘇 - 天草間を「A ライン」と呼んでいることから、ジャズの名曲にちなんで名付けたという。 5 日のお披露目は一般客も見られる。 博多駅は午前 10 時 55 分から、熊本駅は午後 3 時 35 分からある。 (asahi = 10-4-11)

◇ ◇ ◇

博多 - 久留米などに新割引 JR 九州、新幹線てこ入れ

JR 九州は、九州新幹線の博多から新大牟田までの北部区間を対象とした新たな割引切符を 10 月から売り出す。 往復などを想定して 2 枚セットで販売する。 現行の料金より 2 割程度安くして、伸び悩む利用客を増やすねらいだ。

名称は「九州新幹線日帰り 2 枚きっぷ」で、博多と新鳥栖、久留米、筑後船小屋、新大牟田の 4 駅を結ぶ区間の自由席が対象。 博多 - 久留米は片道 1,550 円が 1,200 円、博多 - 新大牟田は 2,500 円が 2 千円になる。 北部区間の 4 駅の乗降客数は、4 - 6 月で想定を 1 - 4 割下回った。 JR の在来線や西日本鉄道、高速バスに比べて料金が高く、本数が少ないためで、てこ入れ策を検討していた。 (asahi = 9-22-11)

◇ ◇ ◇

京阪神 - 熊本、JR が飛行機逆転 新幹線直結でシェア増

JR 西日本は 14 日、4 - 6 月の京阪神 - 熊本間の新幹線の旅客シェアが前年同時期の 3 割から 6 割に拡大し、飛行機を逆転したと発表した。 京阪神 - 鹿児島間も 1 割から 4 割に大幅増となった。 今年 3 月にスタートした山陽・九州新幹線直通運転の効果とみて、来春のダイヤ改定でさらに増便して攻勢を強める。

JR 西の集計によると、4 - 6 月の新幹線、飛行機を合わせた京阪神 - 熊本間の全体の輸送人員は前年比 37% 増、京阪神 - 鹿児島間で 27% 増。 需要の底上げに貢献したのは JR 利用者の突出した伸びだ。 4 - 7 月の JR 西管内から九州方面への JR を利用したツアー商品の販売座席数は前年比で 94% 増。 特に新幹線で関西と直結した熊本方面は約 5 倍、鹿児島方面は約 15 倍となった。

JR 西の佐々木隆之社長は記者会見で「(シェアの増え方は)思っていたより早い。 キャンペーンが効果を発揮した。」 対する航空会社側は「客が新幹線に流れるのは当然想定していた。 互いに競争する中で全体の需要を増やしていきたい。(全日空)」としている。 (千葉正義、asahi = 9-15-11)

◇ ◇ ◇

南部好調、北部で苦戦 九州新幹線、全線開通から半年

JR 九州は 12 日、九州新幹線・鹿児島ルート(博多 - 鹿児島中央)が全線開通してから半年間の利用状況を発表した。 開業した 3 月 12 日から今月 11 日までの乗客数は、熊本 - 鹿児島中央で前年比 64% 増の 260 万 3 千人になり、目標(4 割増)を上回った。 博多―熊本は同 38% 増の 450 万人で、目標に届かなかった。

鹿児島ルートは、2004 年 3 月に新八代(熊本県) - 鹿児島中央が開通。 3 月に博多 - 新八代が開通した。 全線がつながったことで、熊本 - 鹿児島中央は 8 月の利用が部分開通だった前年より 77% 増えた。 夏休みに関西、中国地方から鹿児島を訪ねる帰省客や旅行客が大幅に増えた。

博多 - 熊本は、在来線特急で結んでいた前年より増えたが、新幹線になって特急料金が値上げされたこともあり、競合する低料金の高速バスにも客が流れたと見られる。 唐池恒二社長は記者会見で「この区間の料金に割高感があった」と述べ、新たな割引きっぷを導入するなどして利用客を増やしたい考えだ。 (土屋亮、asahi = 9-12-11)

◇ ◇ ◇

九州新幹線、博多 - 新大牟田間を値下げへ 利用低迷で

JR 九州の唐池恒二社長は 16 日の定例会見で、九州新幹線の博多 - 新大牟田間について、料金の値下げを検討していることを明らかにした。 同区間の利用客が低迷しているためで、秋には値下げ幅などを決め、年内にも実施するという。

4 - 6 月の各駅の利用客数は、福岡、佐賀両県の新鳥栖、久留米、筑後船小屋、新大牟田の各駅で、JR の予想を大きく下回っている。 唐池社長は会見で「料金に割高感がある。 どれくらいが適正な料金なのか検討している。」と述べ、特急料金を下げて利用増につなげたい考えを示した。

新幹線の博多 - 久留米は約 20 分で片道自由席 1,550 円に対し、在来線快速の博多 - 久留米は約 40 分で 720 円。 幹線の博多 - 新大牟田は約 35 分で 2,930 円に対し、快速の博多 - 大牟田は約 70 分で 1,250 円となっている。 (asahi = 8-16-11)

首都高、定額制料金やめます 12 年 1 月から距離制に

首都高速道路は 21 日、現在の定額制料金を改め、来年 1 月から距離に応じた料金制度を導入することを明らかにした。 新料金制度では最初の 500 円から 6 キロごとに 100 円が加算されていき、900 円が上限になる。 ETC を使わない車は一律 900 円とする。

首都高の料金は現在、東京線が 700 円、神奈川線が 600 円、埼玉線は 400 円となっている。 新しい料金では、利用区間が 6 キロ以下は 500 円、12 キロ以下は 600 円、18 キロ以下は 700 円、24 キロ以下は 800 円、24 キロを超えると 900 円となる。

東京線の場合、12 キロ以下の利用者は値下げになる。 一方、長距離の利用者は行き先によって値上げになったり、値下げになったりする。 例えば、みなとみらい(横浜市)―新都心(さいたま市)を走ると、今の 1,700 円が 900 円に値下げされる。 一方、高井戸(東京) - 浦安(千葉県浦安市)を走ると、今の 700 円が 900 円に値上げされる。

首都高はたくさん距離を走った人がより負担するということが公平だと考えて新料金にするという。 沿線 6 都県市の議会が 21 日までに料金改定を認めた。 首都高は近く国土交通省に料金変更の許可を申請し、年内にも認められる見通しだ。 (南日慶子、asahi = 10-21-11)

トヨタ、1 回の充電で 1,000 キロ走行できる 2 次電池を開発

トヨタ自動車が、1 回の充電で最長 1,000 キロ走行できる電気自動車用 2 次電池(蓄電池)を開発した、と日本経済新聞が 17 日報じた。 これは、現在開発されている電気自動車用 2 次電池の 5 倍の性能を有することになる。

トヨタは東京工業大、高エネルギー加速器研究機構などと共同で、電気自動車の走行距離を最長 1,000 キロまで増やせる 2 次電池の新製品を開発した。 新たに開発した 2 次電池は「全固体電池」で、発火防止剤などを必要としないため、構造を簡素化できる。 過熱すると火災につながりやすい液体式リチウムイオン電池の短所を克服したというわけだ。 トヨタはこの電池を改良し、早ければ 2015 年、遅くとも 20 年ごろまでに実用化を目指す方針だ、と日本経済新聞は報じた。

日本の新エネルギー・産業技術総合開発機構は、電気自動車用の次世代型蓄電池の開発が活発化していることから、20 年には蓄電池の製造コストを現在の 5 分の 1 または 10 分の 1 まで削減できるものとみている。

日本ではトヨタのほか、マツダが電池の容量を 2 倍に増やした電極材料を、NEC は寿命が 20 年程度の住宅用リチウムイオン 2 次電池を開発した。 なお、現在実用化されている日産の電気自動車「リーフ」は、1 回の充電で 160 キロ走行できる。 - 金垠廷(キム・ウンジョン)記者 (韓国・朝鮮日報 = 10-18-11)

米テスラとパナソニック、次世代 EV 用電池で契約

米電気自動車 (EV) ベンチャーのテスラ・モーターズとパナソニックは 11 日、テスラの次世代 EV に搭載する充電池をパナソニックが供給することで合意した、と発表した。 当面の EV 生産分のほぼ全てを供給することになるという。 対象車種はテスラ初の量産 EV となる高級セダン「モデル S」。 2012 年に年 2 万台の計画で生産を始め、米国では同年、日本では翌 13 年に発売する。

テスラは現在、高級スポーツカー「ロードスター」用に、パナソニックやソニー、韓国のサムスン電子や LG 電子などから電池を調達している。 次世代車向けでは、能力やコストなどからパナソニック製にほぼ絞ることにした。 パナソニックは、パソコンなどに使う一般的な電池を改良した EV 向けリチウムイオン電池を開発。 12 年から 4 年間で 8 万台分以上を供給する。 (asahi = 10-11-11)

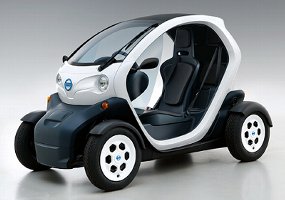

2 人乗り EV を実証実験へ 高齢者らが乗車 日産自動車

日産自動車は、2 人乗り電気自動車「ニッサン・ニュー・モビリティー・コンセプト」の走行実験を公道で始める。 国から走行を認められた横浜市や青森県、福岡県の一部地域で 15 日以降に実施する。 高齢者らに乗ってもらい、走行データを集める。 車はリチウムイオン電池を搭載し、フル充電で 100km 走れる。 最高時速 80km。 (asahi = 10-10-11)

ロータリー車「RX-8」最後の特別車 マツダ来月発売

マツダは 7 日、現行モデルで唯一のロータリーエンジン搭載車「RX-8」の特別仕様車「スピリットアール」を 11 月 24 日に発売すると発表した。 RX-8 の生産を 2012 年 6 月で終了するため、最後の特別仕様車となる。 本革を使った高級感のある専用シートや塗装などを施す。 1,000 台の販売を目指す。 価格は変速機別に 325 万円(6MT モデル)と 312 万円(6EC-AT モデル)。 (nikkei = 10-8-11)

三セク鉄道の復旧、地元負担実質ゼロへ 国が負担方針

東日本大震災で被災した第三セクター鉄道の復旧について、政府は鉄道会社と地元自治体の負担を実質ゼロにする新たな支援策をつくる方針を固めた。 3 次補正予算案に必要経費を盛り込む考えだ。

対象になるのは、▽ 岩手県の三陸鉄道(復旧費 108 億円)、▽ 宮城県の仙台空港鉄道(34 億円)、▽ 茨城県のひたちなか海浜鉄道(3 億円)、▽ 同じく鹿島臨海鉄道(7 億円)の 4 鉄道。 福島県の阿武隈急行(4 億円)については地元との調整がつかず、見送りとなった。 新たな枠組みでは、自治体が復旧事業の主体となり、国は自治体に対して財政支援する。 (asahi = 10-7-11)

ホンダ、輸出半減へ 円高対策 軽増やし国内生産は維持

ホンダは国内工場からの自動車の輸出を将来は半分に減らす方針を明らかにした。 円高で輸出採算が悪化しているため、海外生産に振り替える。 輸出が減る分は安価な軽自動車の販売を増やし、これまで同様の年 100 万台規模の国内生産は維持する。 拠点が海外に流出する空洞化は避ける考えだ。

伊東孝紳社長が朝日新聞のインタビューで明らかにした。 ホンダは 2010 年度に世界で 357 万台を生産、うち日本国内では 91 万台をつくり、31 万台を輸出している。 輸出比率は 34% で、自動車業界全体の 53% より低いが、伊東社長は「今は国内生産の 3 - 4 割を輸出しているが、10 年ほどかけて輸出は 1 - 2 割にする」と述べた。

力を入れる軽自動車では、スズキやダイハツ工業などのライバルがいるが、ホンダは 10 年度に 15 万台の販売を将来は 30 万台以上にする。 今年 12 月に軽の新型車を発売し、来年以降も数車種の新型車を発売する。 (asahi = 10-5-11)

◇ ◇ ◇

トヨタ、東富士工場縮小へ 小型車は北米・東北にシフト

トヨタ自動車は、子会社の関東自動車工業の東富士工場(静岡県裾野市)を 2012 年中に縮小する方針を固めた。 2 ラインのうち休止中の 1 ラインを廃止し、年間の生産能力を 21 万台から 18 万台に削減する。 利幅の小さい小型車の生産は、輸出先の北米や工場が新しい東北へシフトする。

1968 年完成の東富士工場は老朽化が目立つ。 北米向けのカローラは米ミシシッピ工場に移転するほか、国内外向けカローラ・フィールダーは 1 月に操業を始めたセントラル自動車の宮城工場に移す。 空いた場所を利用して塗装ラインを更新し生産効率を上げる。 高級車やタクシー用車両の生産ラインは残す。

トヨタとしては、東日本大震災後初めて打ち出す生産能力の削減。 国内の年間生産はリーマン・ショック後の 2009 年を除き 300 万台以上の生産を長年保っており、東富士工場の縮小後もこの大台は維持する構え。 国内の雇用や研究開発への影響を危惧する豊田章男社長が維持にこだわりをみせている。 ただ、現在の国内生産能力は年 360 万台前後で、トヨタ自身が過剰と認識している。 (asahi = 10-4-11)

日産・GE、電気自動車で共同研究へ 充電技術

日産自動車と米ゼネラル・エレクトリック (GE) は 9 月 30 日、電気自動車 (EV) を家庭で充電する仕組みや、EV を家庭向け電源として活用する技術などについて、共同研究すると発表した。

研究期間は 2 年間。 日産が EV 「リーフ」の技術、GE が IT を使った次世代送電網(スマートグリッド)などの技術を持ち寄る。 EV が大量に普及した場合、送電網にどのような影響を与えるか調べるほか、家庭で太陽光発電した電気を使って EV に充電する技術も研究する。 EV を大きな蓄電池とみなし、家庭用電源として使う仕組みも研究。 実現すれば、災害時や緊急時に役立つ可能性がある。 (サンフランシスコ、asahi = 10-1-11)

◇ ◇ ◇

GM と上海汽車、EV 共同開発へ 中国での生産目指す

米自動車最大手ゼネラル・モーターズ (GM) と中国大手の上海汽車は 20 日、電気自動車 (EV) を中国で共同開発すると発表した。 将来の中国での EV 生産を目指す。 GM のダニエル・アカーソン最高経営責任者と上海汽車の胡茂元・董事長が上海で調印した。 上海にある研究施設に両社から技術者を集め、基幹部品などの研究を進める。

中国でも EV は次世代自動車の主力の一つと見られ、現地での人材育成や研究資金の分担を狙う。 中国向けの電気自動車を開発すれば、アジアなどほかの新興市場にも対応できる可能性がある。 両社は 1990 年代から中国で合弁生産をしている。 昨年 11 月には新エネルギー自動車を開発することでも合意していた。 ホンダも中国で EV を生産する方針を明らかにしている。 (ニューヨーク = 山川一基、asahi = 9-21-11)

◇ ◇ ◇

米 GM、韓国 LG と電気自動車を開発へ

米自動車大手ゼネラル・モーターズ (GM) は 25 日、韓国の LG グループと電気自動車 (EV) の研究開発に乗り出すと発表した。 新車の開発段階から自動車メーカーと電機メーカーが提携するのは異例。 世界中で強化されつつある自動車の環境規制への対応を急ぐ。

LG はこれまで、GM の EV など向けに電池を供給してきた。 今後は駆動システムなどを含め、EV の設計段階から協力。 世界中で販売する次世代 EV に搭載したい考えだ。 米政府は先月、現行の 2 倍に厳しくした 2025 年までの新燃費規制を発表。 トヨタ自動車が米フォード・モーターとハイブリッド技術で提携に乗り出すなど、低燃費技術を巡る提携が加速している。 (ニューヨーク = 山川一基、asahi = 8-27-11)

リニア新幹線の先行開業断念 JR 東海、神奈川 - 山梨間

JR 東海が 2027 年に東京 - 名古屋間で開業を目指すリニア中央新幹線について、神奈川 - 山梨間で先行して開業させる方針を断念したことが 29 日わかった。 大深度地下での工事期間に余裕がないうえ、運行管理システムの構築も間に合わないことが主な理由。 リニアを実際に運行させて、運営ノウハウを蓄積することができなくなった。

先行開業は昨年 1 月、JR 東海の葛西敬之会長が名古屋市内の会合で「リニアの部分開業は既定路線。 神奈川 - 山梨間が適当だろう。」と発言したことで表面化した。 だが、その後、実現性を検討したところ、神奈川 - 山梨間は市街地が多く、深さ 40 メートル以上の「大深度地下」でのトンネル工事は長期化が見込まれることが判明。 先行開業できるほど、工事期間に余裕が無いことが分かった。 (asahi = 9-30-11)

燃費 40 キロ弱 トヨタ新型 HV 車名は「アクア」

トヨタ自動車は 28 日、来年 1 月に発売する小型ハイブリッド車 (HV) の燃費性能がガソリン 1 リットルあたり 40 キロ弱となることを明らかにした。 主力 HV プリウス(32 キロ)を上回り世界最高水準となる。 車名は「アクア」とする。

プリウスと同じく、レクサス店を除く四つの販売チャンネル「トヨタ店」、「トヨペット店」、「カローラ店」、「ネッツ店」で売る。 北米市場には「プリウスc」の名称で投入する。 当初は、知名度の高いプリウスの名称を国内向けでも使うことを検討したが、低燃費と低価格を両立させる新しい車種と位置づける。 価格はプリウスの 205 万円より安い、170 万円程度で調整中だ。(asahi = 9-29-11)

ウォシュレット、LED で快適空の旅 787 客室公開

米ボーイング社から全日本空輸に引き渡された最新鋭中型機「787」の 1 号機が 28 日、東京・羽田空港に到着し、機内が報道陣に公開された。 従来の中型機より客室の幅が広く、収納スペースは 1.5 倍、窓の面積は 1.3 倍ある。 エンジン音は拡散させているため、全日空社員は「窓側に座っても静かだった」と話す。 室内は消費電力の少ない LED 照明を使い、トイレには洗浄便座「ウォシュレット」を採用している。 (asahi = 9-29-11)

◇ ◇ ◇

全日空のボーイング 787、国内は 11 月から 2 路線

全日本空輸は 23 日、米ボーイング社製の最新鋭旅客機「787」の就航路線を発表した。 国内線定期便は、11 月 1 日から羽田 - 岡山、広島の 2 路線で運航を始め、今年度中には羽田 - 伊丹、山口宇部、松山の 3 路線も飛ばす。 国際線定期便は、12 月から羽田 - 北京、来年 1 月から羽田 - フランクフルトで運航する。 チャーター便も 10 月 26 - 27 日に成田 - 香港を往復させる。 787 にとっては、これが世界初の営業飛行となる。 (asahi = 8-23-11)

東北の高速道、全利用者・車種で無料化へ 12 月にも

国土交通省は 29 日、被災者に限定している東北地方の高速道路の無料化について、12 月にも全利用者・全車種に広げる方向で調整に入った。 東日本大震災の被災地支援の一環として、第 3 次補正予算案に 200 億 - 300 億円を計上する見通しだ。

予算の関係で、無料化は来年 3 月までの暫定的な措置になる。 システムを改修し、ETC での無料通行もできるようにする。 「ただ乗り」が相次いで 8 月末で無料化が打ち切られたバス・トラックの無料化も復活させる方針。 無料化の対象区間は今後詰めるが、被災地周辺などに絞り込む可能性がある。 国交省は曜日や時間帯を問わず無料化したい意向だが、週末限定とする案も検討されそうだ。 (asahi = 9-29-11)

◇ ◇ ◇

東北の高速道、トラック無料打ち切り 国交相「検討中」

大畠章宏国土交通相は 19 日の閣議後会見で、東北地方などの高速道路で実施中のトラック・バスの無料化について、「制度の趣旨を理解してほしいと再三にわたってお願いしたが、(悪用が)是正されない。 そういうのを踏まえ(打ち切りを)検討中だ」と述べ、期限である 8 月末で打ち切る考えを示した。 22 日の有識者会議にはかったうえで、23 日の閣議後会見で正式に表明するという。 (asahi = 8-19-11)

津波被害の JR 線、内陸へ一部移設 常磐・仙石・石巻線

東日本大震災で被災して不通区間が残る宮城、福島両県内の JR 在来線 4 路線のうち、常磐、仙石、石巻の 3 線について、JR 東日本と地元自治体が、津波浸水地を通る区間の一部を内陸に移す方針を固めた。 自治体側の要望を JR が受け入れる形で、詳細なルートは自治体の復興計画と調整しながら詰める。

常磐線の移設区間は、浜吉田駅(宮城県亘理町) - 駒ケ嶺駅(福島県新地町)間の 18.2 キロ。 新地駅(同)と山下駅、坂元駅(ともに宮城県山元町)を内陸へ最大約 1.5 キロ移す。 仙石線の対象は陸前大塚駅 - 陸前小野駅(ともに宮城県東松島市)間 6.4 キロで、東名駅と野蒜駅を高台側に数百メートル移す。 石巻線は女川駅(同県女川町)を移転する方針で、これに伴い浦宿駅(同) - 女川駅間 2.5 キロのルートも変更されることになる。 (asahi = 9-28-11)

D51、C61、C58 が高崎 - 水上で重連運転

7 月から高崎を中心に展開されてきた群馬デスティネーションキャンペーン (DC) のフィナーレを飾り、D51 形(デゴイチ) 498 号機と 6 月に復活した C61 形 20 号機に、秩父鉄道の C58 形 363 号機が参加しての重連運転が JR 上越線の高崎 - 水上間で、23 日 - 25 日の 3 日間行われた。

23 日は D51 形と C61 形、24 日は D51 形と C58 形、25 日は C61 形と C58 形と日替わりの組み合わせで、旧型客車 6 両を引いて「快速 SL 重連レトロみなかみ」を牽引した。 また、東北本線の不通による寝台特急「カシオペア」の迂回運転が上越線経由行われたこともあり、沿線は大勢の鉄道ファンや家族連れで賑わった。 (asahi = 9-26-11)