ホームセンター「ニシムタ」、独禁法違反で調査 7 億 3 千万円返金へ

鹿児島県を中心にホームセンターなどを展開する「ニシムタ(鹿児島市)」が、納入業者に対する独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑いで公正取引委員会の調査を受け、自主的に改善する計画を提出した。 納入業者 50 社から一方的に徴収するなどした計約 7 億 3 千万円を返金する内容も盛り込み、公取委は 5 日、計画の実効性を認定したと発表した。 公取委によると、ニシムタは遅くとも 2022 年 3 月以降、雑貨や食品の納入業者から、「商品管理費」や「物流支援費」などの名目で金銭を徴収していたという。 商品管理費は返金額の 9 割超を占め、使途や費用の算出根拠などを説明していなかった。

また、新規開店の際などに納入業者の従業員らを派遣させ、商品の搬入や陳列を手伝わせていたが、費用を支払っていなかったという。 ニシムタは鹿児島県内にホームセンターなど 23 店舗を展開する。 納入業者の中には、ニシムタとの取引に依存し、費用の支払いや無償の従業員派遣を受け入れざるをえなかった社があったという。 公取委は今年 4 月、「優越的な地位の乱用」にあたる疑いがあるとして、ニシムタに立ち入り検査をしていた。

07 年に排除措置命令

ニシムタは 07 年、売れない在庫商品を納入業者に買値で引き取らせたり、業者の従業員に業務を手伝わせたりしていたなどとして、公取委が独禁法違反(不公正な取引方法)で、一連の行為をやめるよう排除措置命令を出していた。 ニシムタは 5 日、ホームページで「確約計画を確実に履行するとともに、独占禁止法の遵守をはじめとするコンプライアンスの徹底に努める」とするコメントを出した。 (高島曜介、asahi = 9-5-25)

万博海外 11 館で工事費「未払い」 米国や中国など 協会や国へ相談

関西の話題

記事コピー (2-3-14 〜 9-1-25)

岩手・大船渡沖でアマモの林広がる タコやアジ集まり、豊かな海へ

岩手県大船渡市の越喜来(おきらい)浪板海水浴場沖では、東日本大震災後に荒れた藻場の再生が進み、海中にアマモの林が広がっている。 魚や貝、タコが集まり、豊かな海の姿を取り戻しつつある。 波打ち際で海水浴客が遊ぶ横から海に入ると、緑のアマモが一面に広がっていた。 アジやタナゴ、カマスの群れが通り、アマモの根元にはツメタガイやアサリ、サクラガイが生息。 タコも砂地に身を潜めていた。

NPO 法人三陸ボランティアダイバーズが越喜来漁協と藻場再生を始めて、10 年ほどになる。 同 NPO 代表の佐藤寛志さん (51) は、「震災とその後のウニによる食害で、あたりは砂利が広がる荒れた環境だった。 アマモの苗を移植し、ウニを駆除するなどしてきた。」 その結果、海水浴場沖のアマモ場は 0.5 ヘクタールから約 2 ヘクタールまで広がったという。 「アマモをすみかにする小型の甲殻類などが増え、それをエサにする魚の群れが戻ってきた。 海を豊かにするアマモを広げていきたい。」と佐藤さんは語る。 (伊藤恵里奈、asahi = 8-31-25)

東京 23 区の中古「億ション」 10 年で 16 倍 港・千代田で半数以上

首都圏の話題

記事コピー (5-18-12〜 8-31-25)

日本一の花火師を決める最高峰「大曲の花火」 10 万人の観客を魅了

日本一の花火師を決める頂上決戦「大曲の花火(正式名・全国花火競技大会)」が 30 日、秋田県大仙市の雄物川河畔で開かれた。 会場を埋め尽くした 10 万人の観客が 1 万 8 千発の至高の花火に酔いしれた。 大曲の花火は土浦(茨城)、ふくろい遠州(静岡)、やつしろ(熊本)など各地の競技大会で好成績を収めた花火師に出場権が与えられ、花火界で「王者の中の王者」を決める日本最高峰の大会と位置づけられている。

ことしの第 97 回大会は地元・大曲の 4 社をはじめ、花火どころの茨城、長野、新潟、静岡、愛知など 12 都県から計 28 社が出場。 昼花火、10 号玉の「芯入割物」と「自由玉」、大曲発祥の「創造花火」の計 4 種目で内閣総理大臣賞をめざした。 夜の部は、光のシャワーが流れる仕掛け花火「ナイアガラ」でスタート。 96 回大会を制した小松煙火工業による特別プログラム「大地の鼓動」など、速射連発の「スターマイン」が競技の合間に披露された。 ハイライトの「大会提供花火」は、幅 800 メートルにわたる超特大スターマイン。 北欧の名曲「交響詩フィンランディア」に合わせ、5 分半に 2,120 発を打ち上げた。

日本伝統のほの暗い「和火」で戦禍を、緑の光が垂れる「葉落(ようらく)」でオーロラを、光線が伸びる「八方咲」で未来を表現。 白い光で観覧席を照らす「銀菊」で締めくくり、会場は割れんばかりの拍手に包まれた。 演出した「現代の名工」今野義和さん (61) は「大曲の花火が、世界の平和を後押しできれば花火師冥利に尽きる。」と話した。 表彰式は 31 日、大仙市内であり、昼花火と夜花火の 2 部門 4 種目の優勝と、最優秀賞(内閣総理大臣賞)が発表される。 3 年後、大曲の花火は第 100 回記念大会を迎える。 (室矢英樹、asahi = 8-30-25)

七色の雲「彩雲」撮った 「珍しい虹が出てるよ」孫に教えられ気づく

25 日夕、大分県津久見市の上空で「彩雲」がみられた。 気象庁のホームページによると、彩雲は「上空の比較的薄い雲がその縁に沿うように赤、黄、緑などの色に分かれて見える現象」。 太陽の光が雲の粒を回折(波長に応じて進行方向を変えること)することで発生するという。

撮影した 60 代のパート女性 = 同市 = は、「2 人の孫を連れて遊んでいたら、孫たちが、『ばあば、きれいで、大きな、珍しい虹が出てるよ!』って、教えてくれて。 幸運の前触れだって、とってもうれしかったです」。 (鳥尾祐太、asahi = 8-25-25)

人を襲わなかった「知床のヒグマ」が凶暴化した

"3 つの原因" 「ついに起きてしまった」と語る予兆とは …

8 月 14 日、北海道・知床半島にある羅臼岳の登山道を下山中だった男性がヒグマに襲われ、15 日に遺体が見つかった。 200 メートルほど後方を歩いていた友人が駆け寄って抵抗したものの、クマは男性を茂みに引きずり込んだという。 知床は世界有数のクマの高密度生息地域として知られ、クマと人との距離も近い。 一方で、これまで人が襲われる人身事故はまれだった。

死亡事故は 1985 年にクマ駆除にあたっていたハンターが逆襲されて亡くなって以来 40 年ぶりで、一般住民や観光客が犠牲になるのは北海道が記録を公表している 62 年以降初めてのこと。 87 年から 2016 年までの約 30 年は負傷事故すら 1 件も起きていない。 知床半島のヒグマを研究する北海道大学の下鶴倫人准教授は言う。

「今回の事故の直接的な原因はまだわかりませんが、非常にショックな事故です。 ただ、多数の観光客が訪れるエリアで人里にも近い知床半島の状況を考えると、これまで起きなかったことが、ある意味、幸運だったとも言える。 ついに起きてしまったか、という感覚です。」

知床半島に生息するヒグマは、20 年の調査では推定約 400 - 500 頭だった。 ただ、23 年に秋の主要食物資源が不作となった影響で多数のヒグマが人里に近づき、結果として180 頭超が駆除された。 推定生息数の 4 割から半数に迫る数字だ。 「23 年の大量捕殺をへて、いまは過去 20 - 30 年の間で最もクマが少ない状態です。 クマをめぐっては事故防止のための頭数管理が各地で計画に組み込まれていますが、個体数管理だけでは必ずしも事故を防げないことを示しています。(下鶴准教授)」

これまで、「奇跡的」と言われながらも知床で深刻な事故が起きてこなかった背景には複数の要因がある。 まず、地元の側の対策だ。人が利用するエリアに接近したヒグマに対しての威嚇のほか、危険行動を起こしたクマは人を襲う前にハンターらの手によって捕殺されてきた。 クマの生息域と隣接する集落では電気柵を設置したり、ゴミ出しのルールを厳しく定めてクマには開けられない特殊なゴミ置き場を整備したりするなどの対策も行われてきた。 観光客に対しては、地元自治体や国立公園管理団体である知床財団が中心になり、ヒグマと適切な距離をとる、エサをやらないなど、さまざまな普及・啓発活動に力を注いできた。

■ クマが人を襲うようになった「要因」

もう 1 点、クマの人に対する「許容度」が高いことも特徴として挙げられる。 下鶴准教授はこう指摘する。 「観光客がよく来るエリアで暮らしているクマは人を見慣れています。 個体差はありますが、他の地域のクマと比べると、人間と接近・遭遇してもパニックになったり、興奮して襲いかかったりしにくい個体が多いと言えると思います。」 一方で、その「人慣れ」が危険行動につながる下地にもなっていた可能性も否めない。

知床を含めた北海道各地ではかつて、春先にハンターが山に分け入って見つけたヒグマを撃つ「春グマ駆除」が行われてきたが、個体数減少や保護意識の高まりから 1990 年に廃止された。 春グマ駆除には個体数を減らすこと以外に、クマに対して人への警戒心を強く植え付ける効果があったという。

春グマ駆除が廃止され、クマの世代も入れ替わって人間への恐怖心を持たなくなったほか、2000 年前後から世界自然遺産登録に向けた機運が高まり(実際の登録は 05 年)、観光客も増加の一途をたどった。 それによりクマと人の接近・遭遇事例が増え、クマを見るために一時停止する車が連なる「クマ渋滞」も、シーズン中は連日のように発生している。 下鶴准教授は続ける。

「知床に観光に来た方がクマを見かけて車をいったん止めるのは自然なことだと思います。 ただ、クマにしてみると連日それが続き、少しずつ距離感がおかしくなってしまう可能性はあるでしょう。 また、中には必要以上に接近したり、クマにえさを与えたりするモラルのない観光客もいて、ずっと問題視されてきました。 22 年に改正自然公園法が施行されたことで、これらは明確に違法行為になりましたが、なくなっていません。」

ヒグマなどの野生動物が人間から与えられた食べ物や、人間が放置した食べ物を食べると、動物は同じ味を求めて再び同じ場所に現れたり、人間に付きまとったり、場合によっては人間を襲うなどの行動をとりやすい。

■ 車内からスナック菓子を与えるケースも

環境省や道などでつくる「知床世界自然遺産地域科学委員会」のまとめによると、24 年シーズンには、知床国立公園を訪れた観光客が意図的にヒグマに近づいた「危険事例」が過去最多の 70 件に上った。 また、知床財団によると、今年 7 月 29 日には車内からヒグマにスナック菓子を与えているとの目撃通報があったという。

今回の事故の直接的な要因は明らかになっていないが、道の調査では道幅が狭く見通しの悪いカーブで母グマに遭遇したと見られ、子グマを守ろうとした「防御反応」との指摘もある。 また、加害個体は地元では比較的よく知られ、過去に危険行動などは確認されていない個体だと報道されている。 ただ、同一個体かはわからないが、羅臼岳では事故の数日前にもヒグマが登山者に付きまとう事例が報告されている。 数十年にわたるクマと人間の接近で、知床半島全体でのリスクが蓄積されている一面はあるだろう。 事故を繰り返さないために、できることはあるのか。

「例えば特定の時期やエリアにおいて自家用車の通行を制限し、バスによる乗り入れに限定するアクセスコントロールや、悪質な危険行為に対して実効力のある取り締まり体制を取ることは必要でしょう。 ただし、これらは目新しい対策ではなくて、すでに一部で試行されていたり、法律としてあったが実行力が伴わなかったものです。 今回の事故を機に、スピード感を持って取り組んでいく必要があると思います。(下鶴准教授)」

微妙なバランスの上にかろうじて成り立っていた知床半島でのクマと人の共存が、崩れ始めているのかもしれない。 (川口穣、AERA = 8-24-25)

◇ ◇ ◇

北海道「ヒグマ警報」初発令 事前に注意報出ず、抽象的な表現課題も

福島町に道内初の「ヒグマ警報」を出した北海道の鈴木直道知事は 17 日の定例会見で、改めて住民に「十分な警戒」を呼びかけた。 捕獲による安全確保を急ぐとともに、警報をめぐる課題についても今後検証する考えを示した。

人を殺したヒグマ、住宅地で撃てるか 訓練重ねても「慎重に見極め」

ヒグマ警報は 2022 年、被害防止を目的に道がつくった制度。 市街地付近で人身被害が発生したときに出す「警報」のほか、ヒグマが頻繁に出没したときに出す「注意報」と、広く注意を促す「注意喚起」の 3 段階がある。 道は警報発令とともに、福島町に職員ら 5 人を派遣し、町や道警と連携して対策にあたる。 それまで周辺では、警報の「手前」の注意報は出ていなかった。 発令の基準を定めているものの「頻繁に出没」という抽象的な表現にとどまるなど運用面での課題がある。

鈴木知事は「町と(ヒグマの)出没情報などを共有しながら対応はしてきたが、大変残念な結果となってしまった」とし、「有効に機能するために不断の見直しをしなければいけない」との考えを示した。 町とも今後「検証、課題の整理を行う必要がある」と述べた。 道は 18 日、各市町村に警報などの発令基準を周知する。 鈴木知事は「市町村からも意見をいただき、専門家の話も聞きながら見直しを行いたい」と説明した。 (丸石伸一、asahi = 7-17-25)

富士山コンビニ前 新たな幕の高さ 1.4m に

富士山コンビニ店に新たな幕です。 店舗越しの富士山を撮影しようと外国人観光客が殺到する山梨県富士河口湖町にあるコンビニ店前に、高さ 1.4 メートルの茶色の幕が設置されました。 これまでに高さ 2.5 メートルの幕が設置されたこともありましたが、今回は道路の横断を防ぎながらバスのサイドミラーがぶつからない高さに設定されたということです。 (テレ朝 = 8-17-25)

前 報 (11-30-24)

消えた駅弁、レシピなき復刻の道 ほのかに杉が香る「ごちそう」

平成半ばに姿を消した駅弁がある。 正方形の経木の箱。 ふたを取ると、ほのかな杉の香りが鼻を抜ける。 飯は、鶏のだしが優しくきいている。 大鶴修二郎さん (61) は、その風味をありありと思い出す。 幼い頃から親しんだ。 「今日はかしわめしにしようか。」 父親が言うと、心の中で小躍りした。 列車旅をする人々のお供であり、家庭の食卓も彩った。 「あの味に、また会いたい。」 そう願う人々が結集し、この夏、復刻をめざした。 つくっていた会社も、レシピも残っていない。 記憶を頼りに、味をたぐり寄せた。

明治期から呼び売り「誰もが知る商店に」

九州の東側を JR 日豊線が南北に延びる。 行橋駅(福岡県行橋市)で売られた駅弁が「かしわめし」だ。 駅前の小松商店がつくっていた。 大鶴さんの家族は、駅前で大正時代から続く酒店を営む。 忙しい両親は、しばしばかしわめしを頼った。 大鶴さんがおつかいに走った。 食卓に並ぶ 1 人 1 箱の弁当は、子ども心に「ごちそう」だった。 ふたを取ると、かしわ(鶏肉)、錦糸卵、刻みのりの 3 色。 その下にかしわの煮汁で炊いた飯が敷かれていた。 行橋駅のかしわめしはいつ生まれたのか。 はっきりしないが、小松商店は駅開業の 1895 (明治 28)年に商売を始めたと伝えられる。

1911 (明治 44)年 9 月に国鉄がまとめた「駅勢要覧」には、行橋駅で「弁当」と「鮨」を呼び売りする業者として小松徳松の名がある。 後の小松商店のあるじだ。 停車した列車の窓越しに売っていたとみられる。 駅は、日豊線と筑豊地方から石炭を運ぶ田川線(現・平成筑豊鉄道)が連絡するターミナルとして栄えた。 「駅弁の需要は多く、小松はまちの誰もが知る商店になった」と郷土史家の山内公二さん (84) は語る。 昭和の時代、かしわめしは駅構内の売店に置かれた。 発着する列車に積み込まれ、車内販売もされた。 掛け紙には「分けあう座席 向きあう笑顔」の言葉。 旅のひとときを和ませた。

手頃な食事として地元の人々にも支持された。 「小松のかしわめし」を求め、郊外からも客が来た。 店では朝の 6 時から大鍋でかしわを炊いた。 夜 9 時の閉店まで、社員やパート職員が交代制で仕込みや箱詰めに追われた。 行橋のソウルフードとも称された。 そこに時代の波が押し寄せる。 コンビニエンスストアなどと競合。 売れ行きが細った。 2006 年 9 月に駅弁としての販売を終えた。 小松商店は店頭のみで同じ中身の弁当を売ったが、程なく 09 年 8 月に廃業した。 復刻のきっかけは昨年のことだ。

現れた助っ人、味の決め手は親鶏

25 年 8 月の駅開業 130 周年を記念しようと、市の観光協会で商店主らが話し合った。 「駅だから、駅弁だ。」 そんな声が上がり、動き出した。 市内で居酒屋を営む安永結美(ゆいみ)さん (&5) が調理を引き受けた。 弁当販売の経験が豊富だ。 だが、小松商店で幕の内弁当を買ったことはあっても、かしわめしは食べたことがなかった。 小松商店の社長は他界していた。 親族は復刻を了承したが、レシピはない。 「未知の世界でした。」

思いがけない助っ人が市内にいた。 佐々木幸子さん (76)。 小松商店の店じまいまで、かしわの仕込みを担当した元社員だ。 姉も働いていた小松商店に 35 歳で入社。 シングルマザーとして息子を育て上げ、60 過ぎまで勤めた。 「小松でお世話になった」との思いがあった。 佐々木さんの話から、調味の基本はしょうゆ、三温糖、料理酒の三つと分かった。 しょうゆは大分県の醸造元から取り寄せた。 かしわは採卵を終えた親鶏。 「良いだしが出る。 味の決め手でした」と佐々木さん。

助言を受け、6 月から安永さんは試作を重ねた。 大鶴さんの酒店で皆が試食し、記憶の中の味に近づいた。 かしわめしは甘辛の輪郭がくっきりした商品も多いが、小松商店では味付けを抑えていた。 三温糖は隠し味程度の量に落ち着いた。 こだわりは味にとどまらない。 包装を含め、細部まで復刻した。 鶏を描いた掛け紙は、市観光協会の職員がネットのフリーマーケットで実物を見つけ、コピーした。 割り箸袋の「小松商店」の文字もシールで再現。 駅弁ファンが設けたウェブサイトも参照した。

行橋駅で開業 130 周年記念の催しがあった今月 9 日。 復刻のかしわめし(税込み千円)は 200 食限定で販売された。 安永さんは午前 4 時から店の厨房で計 8 キロの親鶏を炊いた。 「売れ残ったらどうしよう。」 不安をよそに、朝から駅構内に行列が延び、販売開始の 10 時半に売り切れが決まった。 市内の安川純さん (62) は 1 個買い求めた。 亡き祖母の好物。 「来客があると用意するハレの味でした。」 昔が懐かしく、母親 (92) と食べようと並んだ。 往時のかしわめしを知らない若者も並んだ。

関係者に手応えが残った。 次の挑戦を見据える。 「復刻から、復活につなげたい。」 市観光協会事務局長の渡辺隆広さん (63) は話す。 駅弁が消えた駅に、再び駅弁を。 まちの顔になる名物を。 夢は膨らむ。

九州郷土料理のかしわ飯 各地に駅弁

かしわ飯は九州各地で食される郷土料理だ。 かしわ(鶏肉)や根菜などの具材を甘辛く煮詰め、ご飯に混ぜたものが多い。 コンビニにおにぎりとして並ぶほか、うどん店などではサイドメニューの定番だ。 各地に駅弁の「かしわめし」もある。 折尾駅(北九州市八幡西区)や鳥栖駅(佐賀県鳥栖市)、西都城駅(宮崎県都城市)などが有名で、それぞれの業者が味を伝えている。

九州は鶏肉の消費が盛んだ。 総務省の家計調査によると、2 人以上の世帯の年間購入量(2022 - 24 年の平均)は、県庁所在地と政令指定都市計 52 市のトップ 3 が熊本、大分、鹿児島。 トップ10 に福岡、佐賀、宮崎が入る。 15 位に北九州、20 位に長崎がつける。 関門海峡を挟む隣県の山口は 22 位だ。 (田中久稔、asahi = 8-17-25)

札幌の真夏日が 32 日目 101 年ぶりに記録更新 今後も厳しい暑さ

札幌で最高気温が 30 度を超えて真夏日となった日数が 16 日、「32 日」となり、年間の真夏日日数としては過去最多となった。 日本気象協会によると、計 31 日間だった 1924 年を超え、101 年ぶりの記録更新という。 札幌管区気象台によると、16 日は午前 9 時 51 分に 30.7 度を観測した。 同協会によると札幌では今年、6 月 19 日に初めて真夏日となった。 月平均気温は 6 月(20.6 度)、7 月(25.8 度)とも史上最高を記録。 8 月以降も暑い日が続いていた。 今後 1 週間も予想最高気温は 30 度前後が続く見込みで、真夏日日数はさらに増える可能性があるという。 (原知恵子、asahi = 8-16-25)

仙台の一等地が 8 年「廃虚」のまま なぜ「札仙広福」で水あけられる

JR 仙台駅西口からメインアーケードへ向かうと、その途中、巨大な廃墟がそびえていることに気づく。 8 年前に経営破綻した「旧さくら野百貨店仙台店」だ。 工事用フェンスに囲まれたまま手つかずの状態が続き、再開発の遅れを象徴する存在となっている。 「昔は仙台のランドマークだったのに。今のままじゃみっともない。」 市中心部に通って 30 年になるという宮城野区の女性 (61) は、残念そうに話す。 ビル前は東北で 69 年間にわたって路線価格 1 位を取り続けている一等地でもある。

さくら野百貨店は、戦後に誕生した百貨店「丸光」をルーツに持ち、2017 年に運営会社が倒産して閉店した。 その後、20 年にディスカウントストア「ドン・キホーテ」の運営法人が取得。 24 年度に着工し、27 年度にはホテルとオフィスを備えた高層ツインビルに生まれ変わる予定だった。

市内に点在「ゴーストビル」

しかし、25 年になっても着工の動きは見られない。 関係者によると、地権者が複数いることで合意形成が難航しているほか、建築資材費の高騰で「様子見」が続いているという。 市のメインストリート「青葉通」を挟んだ向かいには、昨年 1 月に閉店した商業施設「EDEN」の解体跡地もある。 温泉の掘削が検討されているが、こちらも計画時期やその詳細は不透明な状況だ。

「廃虚」状態となっている大型施設は市内に点在している。 青葉区一番町のファッションビル「仙台フォーラス」は建物の劣化調査のため、24 年 3 月から長期休業に入った。 改装や建て替えのめどを含めて再開時期は未定だ。 地下鉄泉中央駅そばの「アリオ仙台泉店」は業績不振を理由に 24 年 1 月に閉店。 その後の活用の方向性は示されていない。 行方の分からない「ゴーストビル」が次々と増えている中、市はまちづくり施策の軸足を高機能オフィスビルの整備に置いている。

オフィスビル整備は軌道に乗るが …

19 年からは「都心再構築プロジェクト」と銘打ち、中心部のビル建て替え計画を支援する取り組みを打ち出した。 にぎわいにつながる店舗の併設などを条件に、容積率の緩和や固定資産税の優遇のほか、テナントを退去する企業の移転先賃料を助成するメニューを追加。 まちのビジネス色を濃くしながら、建物の老朽化対策、雇用創出、人口流入という多方面への効果を狙う。

プロジェクトには、これまでに複数の企業から手が挙がった。 電力ビル周辺の一体開発や旧イオン仙台店が入居していたビルの建て替えなど 8 件の計画を指定。 そのうちアーバンネット仙台中央ビルなど 4 件がすでに完成するなど、再開発は軌道に乗り始め、優遇措置の指定も当初の 23 年度から 30 年度に期限を延長した。 ただ、これは、ゴーストビルの打開策とは別の話だ。 市の関係者は「このままでいいとは誰も思っていない」と渋い表情を浮かべつつ、民間の動きに対して「待ち」の時間が続く以上、どうしようもないというスタンスだ。

専門家「打開策は市長のトップセールス」

地元の不動産鑑定士、西山敦さん (66 は「まちの『顔』が廃虚化することは、仙台経済へのイメージダウンにも影響が大きい。 膠着した状況をできるだけ早く打破しなければならない。」と警鐘を鳴らす。 仙台は、東名阪との大きな経済格差があるだけでなく、地方中枢都市を表す「札仙広福」の中でも、独自のスタートアップ支援が奏功している札幌、福岡に経済規模で水をあけられている。 事業者側の動きの鈍さについて、西山さんは「全国展開する企業からすれば、経済規模の大きい他地域を優先し、仙台での事業展開は後回しと判断している可能性がある」とみる。

ただ、「今は好機」とも提言する。 土地の価格が上昇傾向にある間に一等地の廃虚問題を解決できれば、進出先を探す企業に対してまちの経済力をアピールできるからだという。 「補助制度を整えて企業を待つだけでなく、市長から事業者へのトップセールスを強めるなど、役所からの積極関与が不可欠だ」と西山さん。 市長選を制して 3 期目を迎える郡和子市長に、大胆なかじ取りを求めている。 (大山稜、asahi = 8-12-25)

世界の抹茶ブーム、「高山茶せん」に熱視線 奈良で 7 万円体験プラン

世界的な抹茶ブームを受けて、奈良県生駒市と同市観光協会は、特産の高山茶せんの制作見学や茶会体験を盛り込んだ「伝統と美食を楽しむ」日帰り観光プランを企画した。 懐石料理付きで価格は 7 万円から。インバウンド客を念頭に地域資源の魅力発信を狙う。 高山茶せんは市北部高山地区の名産品。 室町時代、鷹山村と呼ばれたこの地を治めた鷹山氏が、わび茶の祖である村田珠光から依頼を受けて制作を始めたと伝わる。 近年では海外で抹茶がブームとなり、海外からも茶せんの注文が増加。 これに目をつけた市が、大阪・関西万博での観光ブームを見据えてプランを練った。

会場は同市上町の老舗醸造蔵の中本酒造店「作宝楼(さほろう)」で、参加者には茶せん作りの実演を見てもらうほか、蔵元厳選の日本酒と合う懐石料理や、ろうそくの明かりの下でお茶をたてる茶会を楽しんでもらう。 通訳による案内も行う。 9 月からの開始予定で、価格は税込みで 7 万円からを想定。 旅行業者のほか、奈良市内や大阪市内の高級ホテルへの販売を進めている。 市商工観光課の担当者は「外国人旅行者は素泊まりが多い。 見どころを尋ねられたホテルのコンシェルジュに紹介してもらうことなどで周遊観光につなげたい」と話す。 (神田剛、asahi = 8-10-25)

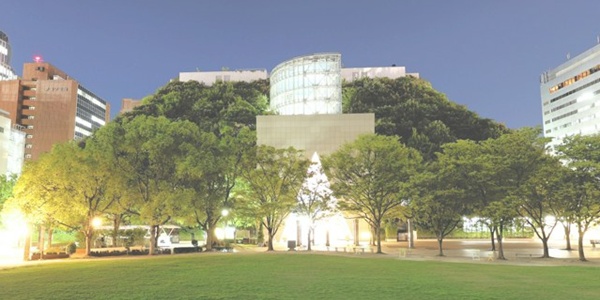

九州一の繁華街にそびえる「山」 30 年かけて近づいた自然環境

九州一の繁華街である福岡・天神には、「山」がある。 ホールやオフィス、会議場などが入る官民複合施設「アクロス福岡」だ。 2 階から最上階の14階までの南側の屋上に緑化スペースが設けられ、まるでビルが木々で覆われているように見える。 都市の中心部で木々に覆われた山のような建物が横たわる。 夜なのに昼間のように明るい都会感、それが今回のイメージ。 アクロスは、福岡では有名な建物なので一度は見たという人も多いのではないかと思い、既視感が出ないように考えた。 周辺のビルにも明かりがともる時間まで待ち、より都会感が出るように撮影した。

アクロス福岡は 1995 年、福岡県庁が移転した跡地に完成した。 米国の建築家エミリオ・アンバース氏が階段状の緑化スペースである「ステップガーデン」を目玉とする構想を練り、日本設計や竹中工務店が中心となって設計。 造園家の田瀬理夫(みちお)氏が緑化の監修をした。

スプリンクラーほぼ稼働せず

初夏の平日、夕方のステップガーデンには、歓談したりベンチで読書したりと思い思いに過ごす人々が見られた。 各階には散策路が設けられ、ハイキングもできる。 階段を上ると、木々が風に揺れる音や鳥のさえずりが聞こえ、草木と土の匂いがした。 水をまくスプリンクラーも設置されているが、ほとんど稼働していないという。 竣工当初に植えられた植物は 76 種。 30 年経った今では約 200 種に増えた。 後から植えたものもあるが、クスノキやユズリハなど、野鳥が落としたと考えられる種から育った植物もある。

アクロス福岡を管理するエイ・エフ・ビル管理の川野厚子さんによると、九州北部の山の環境に近づけようとしており、最終的には、350 - 400 種に増やしていきたいという。 人気の昆虫、カブトムシやクワガタを呼び寄せる取り組みもしている。 地面を覆っているふかふかの腐葉土はだんだんと厚くなり、今では 7 - 8 センチになった。 しかし、幼虫期を腐葉土で過ごすカブトムシやクワガタにとっては十分とは言えず、落ち葉や枝を直径 2 - 4 メートルほどの円柱状に積み上げて、より厚い腐葉土をつくる試みをしている。 数年あるいはそれ以上の年数をかけて、カブトムシやクワガタが自然に定着するのを待っているという。

天神にそびえる都会の「山」は、長年の変化を見据えて育てられてきた。 10 年後、20 年後にどんな姿になっているのか、楽しみだ。 (中村有紀子、小宮路勝、asahi = 8-5-25)

まち : 福岡市中央区、市の中心部に位置する。 繁華街の天神があるほか、みずほ PayPay ドームや福岡市美術館などの文化・娯楽施設が集まる。 福岡城跡などの史跡もある。

モモの「あかつき」人気で福島が大フィーバー 直売所は長蛇の行列

モモをめぐり、一大産地の福島が毎週末、大変な事態になっている。 直売所に開店前から長い行列ができるのが、当たり前の光景になった。 予想を越える「モモフィーバー」に、JA 関係者も「こんな人気は初めて」と驚く。 早朝の直売所を訪れてみると …。 27 日午前 7 時半。 福島市の郊外にある JA ふくしま未来の農産物直売所ここら矢野目店には、すでに 260 人の行列ができていた。 駐車場は満車で、とまっていた 100 台のうち、29 台は県外ナンバーだった。 隣県が多いが、「春日部」、「葛飾」、「千葉」といった首都圏も目立ち、遠くは「名古屋」、「沼津」なども。

目当ては「あかつき」だ。 硬さが特徴で、糖度が高く、福島県のモモ生産量の約半分を占める主力品種。 贈答品として、東京のデパートでも扱われている。 ただ、収穫時期が 7 月下旬から 8 月中旬の 2 週間ほどと、旬は短い。 行列の 3 番目に並んでいたのは、家族で栃木から来たという男性 (65) だ。 「先週も福島に来たが、あと一歩で買えなかった。」 隣の市にある JA 直売所で 110 番台の整理券を受け取ったが、70 番台で販売終了。 市内の「道の駅」に向かうも、直前で売り切れてしまったという。

「一番乗りして必ず手に入れる」と午前 6 時半に訪れたが、すでに 2 組がいた。 先頭は、埼玉県川越市から、2 人の孫を含め家族 6 人で午前 6 時に着いた男性 (61) だった。 高速道路を使わず、昨夜 10 時に自宅を出発したという。 「福島にモモを買いに来て 3 年目。 直売所だと、個数制限がないからね。」 そう話していると、直売所のスタッフが、販売制限を伝える案内板をもって現れた。 「在庫に限りがあるため、制限をかけさせて頂きます。 贈答品、1 グループ 5 ケース。 家庭用、1 グループ 2 ケース。」 男性は気落ちするも、「でも大勢の人に味わってもらいたいから、しかたないさ」と笑顔で言った。

前日は、贈答品が 10 ケース、家庭用が 5 ケースの制限だったが、並ぶ人がより増えたため、全員に行き渡るように急きょ、数をさらに減らした。 ただ、列はどんどん長くなっていく。 「全員、買えるんですか」と直売所スタッフに声をかけたのは、仙台市から来た男性 (87) だ。 福島市に異動で勤務をしていた息子から、あかつきを贈られ、「こんなにおいしいモモがあるのか」と、以来 10 年間、毎年ここを訪れているという。

店は午前 9 時に開いた。 1 箱 12 - 13 個入りで、値段は 1,600 円前後と安い。 用意された 200 箱近くは 50 分で完売した。 最後の 1 箱を手にしたのは、埼玉県志木市から来たという女性 (66) だ。 「モモは柔らかいものだと思っていたが、去年初めて硬いモモのあかつきを食べ、はまってしまった。 買えてラッキーでした。」 結局、500 人近くが並び、開店前にいた人たちは全員、買うことができた。 店のスタッフによると、あかつきが販売されるこの時期、年々人出は増えてはきたが、ここまでの行列になったことはなかったという。 行列に並んでいた市内の女性は「地元にいながら、あかつきを買うのが、こんなに大変になるとは」と嘆いた。

店のスタッフは言う。 「なぜ急に人気になったのかは、私たちもわからない。 今年は猛暑で収穫が遅れ、数がまだ十分にそろっていないこともあるが、県外からの客が一気に増えた。 知名度が上がったのはうれしいが、これ以上増えると、どう対応したらいいのか。」 (岡本進、asahi = 7-27-25)

リンゴジュースなど 32 品目、地場産品基準に反する 長野市の返礼品

ふるさと納税

記事コピー (4-1-16 〜 7-24-25)