万博の「大屋根リング」 200 メートル残す方向で万博協会が調整へ

関西圏の話題

記事コピー (2-3-14 〜 4-27-25)

おいしい牛乳いつまでも 舌が肥えた子どもたちは違いを見抜いた

子どもの頃、給食の時間が楽しみで、牛乳が苦手という友だちに代わって毎日 2 本飲んでいた。 今年 2 月から北海道版で、「おいしい牛乳いつまでも」という記事ワッペン(随時掲載)を始めた。 ポップなタイトル文字に、ホルスタイン柄や、駆けている乳牛をあしらって、デザイン部員が可愛らしく仕上げてくれた。 酪農家や乳製品に関する記事に必ず付けているので、ご覧になった読者もいるはず。

ワッペンを作ったのは、酪農家の経営が危機的な状況、という実態を知ってもらうため。 日本で乳牛から搾る「生乳」は年間約 750 万トンに上る。 うち北海道のシェアは 50% 超。 都府県(北海道以外)が束になってもかなわない。 まさしく「酪農王国」だが、円安や国際情勢で輸入飼料は高騰し、光熱費や輸送コストも上昇する。 そんな取材を始めて数カ月。 最大の収穫は「しべつ牛乳」を知ったこと。 本当は誰にも教えず、独り占めしたいのだが、あんなおいしい牛乳は飲んだことがない。

JA 標津(しべつ)が独自の厳しい品質基準を設けて、酪農家もそれをめざして切磋琢磨している。 地元だけで流通し、町教育委員会は、こども園、小・中学校、高校の給食に約 630 人分を日々提供。 町内のスーパーでも入手できるが、お値段は少し高めだ。 舌が肥えた標津の子らは、家庭の食卓でも、しべつ牛乳をせがむように。 家計をやりくりする保護者は、牛乳の紙パックを使い回し、別の牛乳を入れて冷蔵庫に保管するが、一口飲んだだけでその違いを見抜かれるという。 JA 標津が、お取り寄せの直販サイトを設けている。 "北海道酪農のすばらしさ" を一度お試しあれ。 (松田昌也、asahi = 4-26-25)

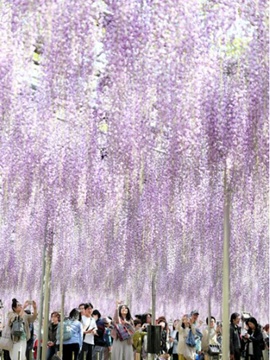

1,200 畳、樹齢 160 年の大藤が見ごろ あしかがフラワーパーク

樹齢 160 年を超える大藤が栃木県足利市の「あしかがフラワーパーク」で見ごろとなり、多くの人でにぎわっている。 藤棚の広さは 2 本で 1,200 畳(約 2 千平方メートル)。 花房は 1.8 メートルまで伸びる。 多い年には 1 本の幹から約 8 万房の花をつけるという。 花々は風に揺られながら、甘いにおいを漂わせていた。 岩手県釜石市から訪れた 70 代の女性は「感動しました。 いつか来たいと思っていました。 来てよかった。」と話していた。 同園によると、天候にもよるが大藤はゴールデンウィーク中は見ごろが続き、長さ約 80 メートルの「白藤のトンネル」はまもなく見ごろという。 園内には約 350 本のフジがあり、次々と見ごろを迎える。

ゴールデンウィーク中は午前 7 時から午後 9 時まで開園しており、夜はライトアップも行われる。 同園では 4 月から 5 月にかけて約 60 万人が来園すると予想している。 近年は外国人旅行客が増えているという。 2018 年に近くを走る JR 両毛線に「あしかがフラワーパーク駅」が開業しており、周辺道路の渋滞を避けるため、鉄道での来場を呼びかけている。(嶋田達也、asahi = 4-26-25)

台湾有事あったら? 火薬庫の用途は? 防衛拠点構想で初の住民説明会

日本製鉄瀬戸内製鉄所呉地区(日鉄呉)跡地に「多機能な複合防衛拠点」を整備する防衛省案について、広島県呉市が 24 日夜、初めての住民説明会を開いた。 住民からは地域の活性化につながると歓迎する声が上がる一方、有事に攻撃対象になると懸念する意見も出た。 説明会は跡地に近い警固屋まちづくりセンターであり、住民 205 人が参加した。 防衛省中国四国防衛局の有賀元宏企画部長、同省東日本協力課の北原由尚企画調整官、呉市の大森和雄総務部長らが出席した。

防衛省の有賀部長は資料を示しながら、火薬庫や水中・水上で使用する無人機の製造整備拠点を設けることなど、跡地への機能の配置を示したゾーニング案を説明した。 有賀部長は「防衛力の抜本的強化のためには、装備品の維持整備、製造、訓練、補給等を一体的に機能させ、部隊運用の持続性を高める必要がある」と防衛拠点整備の必要性を述べた。 住民からは「地域の活性化、経済的な波及効果につながると思う」と期待する意見が出た。

一方で、「台湾有事のようなことがあった場合どうなるのか」との質問も出た。 これに対し、防衛省の北原調整官は「台湾有事といった仮定の質問には答えられない。 日米防衛協力を深化させて、我が国への武力攻撃が発生しないよう抑止力を高めたい」と答えた。 火薬庫の用途を問う質問には、「部隊の活動の拠点として火薬庫は必要。 具体的にどの弾薬をどう保管するかは自衛隊の能力を明らかにすることになるので、明らかにできない。」と答えた。

配置される隊員数や事業費、今後のスケジュールなどの質問が出たが、防衛省から具体的な回答はなかった。 質問のため挙手する住民が多数いた。 当てられないままの人も多かったが、市は今後の住民説明会は予定していない。 終了後、参加した住民の伊藤道子さん (80) は「本当はもっと言いたかったのに質問ができなかった。 引き続きもっと説明会を開いて欲しい。」と話した。 警固屋商店連合会の宮本幹三会長 (61) は地域の活性化に期待する一方で、「ヘリポートができたらやっぱり音の部分が心配。 これからの説明会で説明してくれると思う。」と語った。 (柳川迅、asahi = 4-25-25)

米 100% 「みんなのビール」誕生! アレルギーでも安心、苦み少なく

麦芽の代わりにお米を 100% 使ったクラフトビール「ORYVIA (オリビア)」が、三重県桑名市で誕生した。 グルテンフリーでアレルゲンも動物由来の原料も使わず、ビールを飲みたい大人ならだれでも飲める「BEER FOR ALL」がコンセプトだ。 開発したのは、同市のビール醸造会社「RICE HACK(ライスハック)」代表取締役の道口靖央さん (35)。 同社取締役で、名古屋市の「ノザキ製菓」社長の野崎伸夫さん (48) の支援を受け、お米のビールの着想を得てから 9 年がかりで実現させた。

この間、道口さんはオーストラリアのワイナリーやビール醸造所、福井県の酒蔵で修業を積み、今年 3 月までに酒類販売、酒類製造など、必要な免許や許可を取得した。 こだわったのは、飲みやすさ。 お米が原料なので麦芽由来のえぐみがなく、ビールの苦みが苦手な人でも大丈夫という。 大麦や小麦に含まれるグルテンに加え、アレルギー特定原材料など 28 品目や動物由来の原料も使っていないため、グルテン過敏症やアレルギーを持つ人、ビーガン(完全菜食主義者)でも安心して飲めるという。

コメの需要喚起もめざす

めざしているのは、お米の消費アップという。 「米不足が続いているが、もともとは米の消費量が確保できないために、生産意欲が衰えたのが原因のひとつ。 米を原料にすることで、その解決につなげたい。」と道口さん。 桑名特産の米油の生産過程で出る脱脂米ぬかや、粒が割れて売り物にならない米も使い、食品ロスの削減にも貢献したいという。

ラテン語のオリザ(米)にちなんだ「ORYVIA」ブランドで 5 月中に販売を始める第 1 弾は、王道ホップをうたう「雅(みやび、770円〈税込み〉)。」 お米が原料とは思わせない本格的な味わいに仕上がった。 今年中に 5 種類を発表する計画で、さわやかな「爽(そう)」とすっきりした「凛(りん)」を夏ごろ、日本酒感がある「和(なごみ)」を秋ごろ、濃い味わいの「醇(じゅん)」を冬ごろに販売するという(いずれも酒税法上は発泡酒)。

同市長島町にあるビール醸造所は、週に 500 リットルを生産する能力があり、今後の拡大も視野に入れている。 道口さんは「グルテンフリーの市場は世界的に拡大していて、グルテンフリービールの需要も高まっている。 特に国内では、グルテンフリービールを製造している醸造所はほとんど事例がなく、成長の可能性を秘めている」と夢を膨らませる。 (鈴木裕、asahi = 4-20-25)

19 - 20 日に山手、京浜東北線が区間運休 54 万人超に影響見込み

首都圏の話題

記事コピー (5-18-12 〜 4-18-25)

ピーク時は 8,300 人超いた村、初の人口 1,000 人割れ 高齢化率も県内で最高 … 大学教授が指摘する要因は

長野県天龍村の住民基本台帳に基づく人口が 3 月末、1956 (昭和 31)年の 2 村合併で発足して以来初めて千人を下回り、998 人(男 477 人、女 521 人)となった。 2000 年発行の村史からは 1874 (明治 7)年の調査で現在の村域の人口が 2,846 人だったことが分かり、後の記述と合わせると、村は「千人を割るのは明治期以降初めてではないか」としている。

1950 年ごろにはダム建設の労働者が居住

村の発足当初に近い 1950 年の国勢調査によると、現在の村域の人口は 8,337 人。 電源開発のための平岡ダム建設の労働者が多く住み、この時がピークとみられる。 その後、基幹産業の林業が衰退し、人口減少が続いている。

長野県で最も高い高齢化率

村によると、ここ数年は毎年 40 - 60 人ほどの減少が続いている。 15 - 64 歳の生産年齢人口の減少が就職や結婚による転出で著しい一方、今年 3 月末時点の 65 歳以上の高齢化率 (61.42%) は県内で最も高い。

「ダム完成や林業衰退から立ち直れていないのでは」

村内で「買い物弱者」などを研究している長野大の相川陽一教授(農村社会学)は、天竜川下流の佐久間ダムを抱え、かつて林業で栄えた共通点を持つ浜松市天竜区佐久間町も同様の傾向があると指摘。 「地元経済が、ダム完成や林業衰退当時の打撃から立ち直れていないと言えるのでは」と分析する。

村長「千人割れを奮起の契機に」

永嶺誠一村長は、人口減少は避けられないとしつつ「交流人口の増加や子育て支援の充実から若年層の移住につなげたい。 『千人割れ』を奮起の契機にできれば。」と話している。 (信濃毎日新聞 = 4-14-25)

春になったら 40 メートルの橋なくなっていた 雪崩か 福島の国道

福島県は 11 日、国道 252 号が通り、新潟県境まで 3 キロにある「出逢橋(であいはし、只見町)」がなくなっていたと発表した。 県の委託を受けた除雪業者が 10 日に見つけた。 会津地方が記録的な大雪に見舞われた今冬、雪崩で失われたとみられる。 付近は冬は通行止めになり、例年は 4 月末に解除される。 県によると、橋ができる前の旧道があり、除雪したうえで迂回ルートとして利用可能かどうかを見極めるという。 また、県は対策本部を立ち上げて、今後の対応を検討する。

橋は 2003 年に完成し、長さ 40 メートル、幅 8 メートル。 鋼製の橋桁とコンクリートでできていた。 登山客や観光客の利用が中心で、21 年の調査では 1 日 701 台の車が通行していた。 付近では 22 年 3 月にも、雪崩とみられる被害で、長さ 93 メートルの「あいよし橋」がなくなり、出逢橋も橋桁が変形して片側 1 車線通行となっていた。 県は両橋の被害を受けて 23 年から、雪崩の恐れのない場所に新たな橋を建設している。 だが、冬は雪深くて工事が難しく、終わった工程は 2 割程度にとどまり、完成時期は未定という。 (波多野陽、asahi = 4-12-25)

静岡抜いた茶生産量日本一 「真っ赤な機械」、「抹茶ブーム」が後押し

「香りがいいね」、「甘くておいしい」

3 月 19 日、鹿児島空港(鹿児島県霧島市)で開かれたお茶の PR イベント。 入れたての霧島茶を振る舞うと、多くの人が足を止めて味わった。 会場に出されたのぼりに記されていたのが「祝 茶生産量日本一」の文字だ。 収穫後に蒸し、もみ、乾燥を加えた茶葉で製茶前の原料を指す「荒茶」。 この生産量について、農林水産省が 2 月に発表した数字が茶業関係者に衝撃を与えた。 2024 年産の鹿児島県が 2 万 7 千トン(前年比 3% 増)に対し、静岡県は 2 万 5,800 トン(前年比 5% 減)。 鹿児島が 1959年の統計開始以来、初めてトップとなった。

「静岡に追いつけ、追い越せと昔の人から教わってきたのでうれしい。」 県内生産量の 5 割を占める南九州市で「知覧茶」を生産・販売する枦川(はしかわ)製茶の枦川克可(かつか)社長 (45) は話す。 亡き祖父がつくった知覧銘茶研究会の会長だ。 濃くて甘みがある知覧茶は、いまや鹿児島を代表するブランドに成長した。 枦川製茶のお茶は各種品評会で賞を受け、23 年度の農林水産祭では最高賞の天皇杯に輝いた。

半世紀前は静岡が圧倒的な産地で、お茶づくりをしていた祖父はお手本にしていた。 「大事な一番茶の収穫の時期に茶工場を止めてまで、夜行列車に乗って勉強に行ったそうです。」 静岡で学んだ技術を仲間と共有し、品質の良いお茶づくりに励んできた。 「先人の苦労があっていまがある。 祖父や(先代の)父には感謝しています。」

日本一の背景には、平らで広大な茶畑を生かしたお茶づくりがある。 品種が多いため、温暖な気候を生かして春の一番茶(主に急須で飲まれるリーフ茶)から、二番茶、三番茶、四番茶、秋冬番茶まで収穫期間が長いことが奏功した。 そして、最大の要因はペットボトル飲料に使われる二番茶、三番茶の需要が好調だったこと。 品質が高い一番茶は 8,450 トンで静岡の 11万トンを下回ったものの、二番茶以降で巻き返した。

静岡に響いた二つの「減」

静岡側にしてみれば二つの「減」が影響した。 静岡県などによると、一番茶の価格低迷を受けて多くが二番茶以降の収穫を取りやめた。 さらに傾斜地の茶畑が多いため、高齢化などによる担い手不足で栽培面積が減る傾向にあり、24 年は 1 万 2,800 ヘクタールと 10 年前に比べて 30% 減。 一方の鹿児島は 8,150 ヘクタールで静岡には及ばないが、5% 減にとどまっている。 すでに産出額では鹿児島が 19 年に一度首位になっており、鹿児島の関係者の間では「荒茶生産量の逆転も時間の問題」と言われていた。

ただし、鹿児島の関係者も歓迎一色ではない。 値が高い一番茶の生産量では静岡にかなわないばかりか、家庭でのお茶離れが理由とされるリーフ茶の低迷は鹿児島の生産者にとっても痛手だ。 枦川さんは「単純に静岡を追い抜いたわけではないし、茶価が低迷する中では喜んでばかりいられない。 お互いに切磋琢磨してやっていかなければいけない。」と気を引き締める。

広大な緑一色の茶畑に真っ赤な機械が映える。 この機械、人が運転しながら摘み取りをする「乗用型摘採機」という。 鹿児島県南九州市の松元機工が開発し、鹿児島のお茶づくりの発展を後押ししてきた。 松元雄二社長 (51) は「お茶農家と一緒に成長してきた会社なので生産量日本一は感慨深いものがあります」と話す。 7 年前に他界した創業者の父芳見さん(享年 89)が生み出した。 「茶摘みが大変。 機械化できないか。」 農家からの相談がきっかけだった。

最初は持ち運び型の「バリカン刃」。 好評だったが、夏場は重労働だと言われて乗用型を模索した。 昭和 40 年代に完成した初期型は、「労働の省力化につながる」と普及していった。 さらに改良を重ね、昭和 50 年代には現在の型が出来上がったという。 ある時、評判を聞きつけた静岡県の農家がやって来て、静岡でも使える機械をつくってほしいと頼まれたこともあった。 しかし、芳見さんは、こう言って断ったという。 「傾斜地で使えば故障する。 畑を機械に合わせてください。」

年月を経て、機械化による大規模栽培を進めた鹿児島が、生産量で静岡を追い抜く日が訪れた。 「外では言いませんが、うちがなければ日本一はなかっただろうと社員には言っています。」

「鹿児島でとれるの?」 課題は知名度

日本一の生産量となった荒茶には、広く飲まれている煎茶だけでなく、抹茶の原料となるてん茶も含まれている。 そして、てん茶は鹿児島が国内トップの生産量を誇る。 鹿児島県茶生産協会によると、2023 年の生産量は鹿児島が 1,585 トンで、20 年に京都を抜いて以降は 4 年連続で 1 位。 煎茶に比べると量は少ないが、5 年前の 2.7 倍に増えており、970 トンの京都に差をつけている。 追い風となっているのが「抹茶ブーム」だ。 海外を中心に健康食品として人気があり、低迷する煎茶と違って勢いがあるという。

同県志布志市の上室製茶は 9 年前にてん茶づくりを始めた。 煎茶の先行きに不安を感じていた時期に京都の関係者から依頼された。 上室和久社長 (47) によると、抹茶の粉末はスイーツの加工用としての需要が高く、「コロナ禍以降にぐんと伸びた。」 取引先以外からも「分けてほしい」と連絡が相次いでいるという。

てん茶用の畑を徐々に増やし、今年から自社で管理する 18 ヘクタールのほとんどで作る。 鹿児島は加工施設が充実していないため、いまは原料としての出荷のみだが、「将来的には海外から来たバイヤーと直接取引し、加工した抹茶の粉末を輸出できるようになるのが理想」と夢を語る。 JA 鹿児島県経済連も 2028 年度に抹茶加工施設を鹿児島市につくる計画だ。 鹿児島のお茶が飛躍するためには何が必要なのか。 販売する側の鹿児島県茶商業協同組合の澤田了三理事長 (74) = お茶の沢田園会長 = は知名度の低さを課題に挙げる。

1972 年、鹿児島市南栄 3 丁目に新茶市場ができたのと同時に会社の工場・事務所を茶業団地に設立。 業界の成長とともに歩んできたが、「消費者は鹿児島茶といってもピンとこない。 いまだに『鹿児島でお茶はとれるの?』と言われます。」と苦笑いする。 ただ、今回の日本一で「有名になることは間違いない。 より質の高いお茶づくりを続けブランド力を高めてほしい。」 日本一のお茶どころになれるか。 鹿児島茶の底力が試されている。 (仙崎信一、asahi = 4-5-25)

◇ ◇ ◇

静岡の荒茶生産量、初のトップ陥落に衝撃 鹿児島に抜かれ 2 位

60 年以上国内トップを守ってきた静岡県内の荒茶生産量が昨年、鹿児島県に抜かれた。 価格下落を防ごうと、県内で二番茶以降の生産が抑えられたことが大きいが、日本一の茶どころと自負してきた地元には文字通り、衝撃が走っている。 荒茶は、茶葉を製品として仕上げる前のもの。 農林水産省によると、2024 年に県内で生産された荒茶は前年より 5% 少ない 2 万 5,800 トン。 一方、前年まで 2 位だった鹿児島県は 3% 増えて 2 万 7 千トンになった。 調査を始めた 1959 年から初めて首位を奪われた。

主な産地で昨年生産された荒茶は 6 万 6,900 トンと 2% 減った。 県別のシェアは鹿児島が 40%、静岡が 39%、三重が 8% になった。 生産期別で生産量をみると、首位を明け渡した背景がみえる。 一番茶は静岡県が 1 万トン(前年比 940 トン増)で、鹿児島県の 8,450 トン(同 10 トン増)を上回った。 しかし、静岡では雨の影響で収穫時期が遅くなって品質が低下。 静岡県経済連によると 1 キロあたりの平均単価は前年より 192 円安い 1,763 円と記録的な安値にみまわれた。

二番茶ではさらなる価格下落を防ごうと生産調整が進んだ。 一方、農水省によると、鹿児島県では生育がよく、ペットボトル用の茶の価格が安定したという。 この結果、二番茶以降の生産量は鹿児島が 1 万 8,550 トンと前年より 890 トン増えたのに対し、静岡は前年より 2,340 トン少ない 1 万 5,800 トンとなった。 農水省によると、この 10 年ほどで県内の茶の栽培面積が 30% 減った一方、鹿児島は 5% 減にとどまる。 静岡県お茶振興課は、県内の茶農家の約 6 割を栽培面積 1.5 ヘクタール以下の小規模農家が占め、山間地や台地に畑があって機械化が難しいのが課題とみる。

静岡市内で農業生産法人を 20 年以上前に立ち上げた男性は「担い手がいなくて茶生産から撤退する農家がめだっている。 鹿児島も努力しており、こうなるのは予想できたこと。」と話す。 生産者が個性的な茶をつくり、自ら販路を築くなどして価格を上げる工夫が必要だと指摘する。 生産者や茶商などでつくる県茶業会議所の伊藤智尚専務理事は「お茶の世界で静岡県は全国一を掲げてきたので残念だ。 結果を受け止め、静岡茶の魅力向上を県などと一緒に進めていく。」と語った。

「首位奪還」へ海外輸出に期待

国内市場そのものが縮小傾向にある緑茶。 そんな中、県が注目するのが輸出だ。 特に、外国でも人気が高まる抹茶の原料「てん茶」の生産に力を入れる考えだ。 抹茶は価格帯も高く、国内でも菓子など加工用の需要が増えている。 新年度の当初予算案では、てん茶に向いた品種への転換や海外の展示会出展など、輸出支援に 2 億 2 千万円を計上。 ほかにも、静岡茶の統一ブランドづくりに 4 千万円など、茶関連事業費として約 4 億 5 千万円をつけた。

鈴木康友知事は「2 位になったことは大変残念。 需要が伸びている海外に向けた展開が必要」と述べた上で「新年度予算に、静岡茶のブランド化と輸出向けの生産体制強化のための予算を盛り込んだ。 農家の皆さんと一緒に、1 位奪還に向けて頑張りたい。」と強調した。 (青山祥子、田中美保、asahi = 2-24-25)

コメから基準値超のカドミウム、業者が回収へ 秋田県「影響ない値」

秋田県は 4 日、小坂町の農事組合法人「熊谷農進」が生産したコメから基準値を超えるカドミウムが検出されたと発表した。 県内のほか、横浜市や仙台市など 4 業者を通じて流通した約 86 トンのうち一部から基準値超えのカドミウムが検出された。 県は「数十年という長期的に摂取した場合でも健康に影響はないとされる値」としているが、出荷先の業者が自主回収に動いている。

食品衛生法では、カドミウムの濃度 0.4ppm を超えるコメの流通を禁じている。 今年 3 月、東北農政局が県に基準値を超えたコメが流通しているという情報を提供。 県が調べたところ、熊谷農進が昨年 9 - 10 月に 4 業者に対して出荷したコメのうち、1 業者のコメから 0.47 - 0.87pmm のカドミウムを検出したという。 県によると、86 トンのうち少なくとも約 29 トンは在庫として残っている。 さらに約 8 トンは産廃処理されているといい、残る約 50 トンについて自主回収などを進めているという。

原因について、熊谷農進などによると、夏場に田んぼに十分に水をはってカドミウムの吸収を抑える「湛水管理」がうまくいかなかったことが原因と考えられるという。 出荷前にカドミウム濃度検査をするよう県は指導しているが、熊谷農進はしていなかった。 熊谷聴代表理事は「考えが甘かった」と謝罪した。 (隈部康弘、asahi = 4-4-25)

ミンククジラ、根室で初水揚げ オホーツク海で 33 頭を捕獲へ

北海道根室市沖で、ミンククジラを対象とした今シーズンの商業捕鯨が始まった。 同市の根室港では 1 日、全長 8.1 メートル、体重 5.2 トンのメスが初水揚げされた。 日本は 2019 年に国際捕鯨委員会 (IWC) を脱退し、商業捕鯨を再開。 水産庁資源管理部によると、今年のミンククジラの漁獲枠は太平洋海域が 111 頭、オホーツク海域が 33 頭の計 144 頭となっている。

この日根室港で初水揚げをしたのは、日本小型捕鯨協会に所属する鮎川捕鯨(宮城県石巻市)の第 3 大勝丸(19 トン)。 根室市の沖合 14 - 15 キロのオホーツク海で捕獲したという。 トラックで釧路市に運んで解体したのち市場に出され、道内各地のスーパーなどに 3 日頃から並ぶ見込みだ。 同社は 4 月下旬までに、計 17 頭の捕獲を予定している。 伊藤信之社長 (62) は「脂が乗った最高においしいクジラです。 ぜひお刺し身でご賞味ください。」と話す。 (山本智之、asahi = 4-2-25)

新燃岳の噴石警戒範囲を縮小 気象庁発表、活動は小康状態

気象庁は 2 日、宮崎、鹿児島両県の県境にある霧島連山・新燃岳(1,421 メートル)について、大きな噴石の飛散に警戒が必要な範囲を火口周辺の約 4 キロから約 3 キロに縮小したと発表した。 新燃岳の噴火警戒レベルは 3 月 30 日に 2 (火口周辺規制)から 3 (入山規制)に引き上げられていたが、活動は小康状態になっているという。

気象庁によると、火山性地震は 3 月 30 日午前 5 時までの 24 時間で 267 回とピークを迎えたが、4 月 2 日午前 11 時までの 24 時間では 0 となり、山体の膨張を示す傾斜計の変化も見られていない。 警戒範囲の縮小で、通行できるようになる道路や登山道がある。 一方、レベル 2 への引き下げには「1 カ月程度様子を見る必要がある」とし、「地元自治体などの指示に従って、危険な地域には立ち入らないでほしい」と呼びかけている。 (力丸祥子、asahi = 4-2-25)

◇ ◇ ◇

新燃岳で入山規制、噴火警戒レベル 3 に 宮崎・鹿児島の県境

気象庁は 30 日、宮崎、鹿児島両県の県境にある霧島連山・新燃岳 (1,421m) の噴火警戒レベルを 2 (火口周辺規制)から 3 (入山規制)に引き上げ、発表した。 火山活動が活発化しているとして、火口から約 2 キロの範囲では火砕流、約 4 キロでは大きな噴石などに警戒が必要だという。

新燃岳では 28 日ごろから火口直下を震源とする火山性地震が増加し、30 日午前 2 時 50 分ごろから山体の膨張を示す地殻変動が確認されたことなどから、午前 3 時 53 分に噴火警戒レベルを上げた。 気象庁によると、新燃岳では 2011 年に大規模な噴火が発生し、レベル 3 は 18 年 6 月以来という。 今後、離れた地域でも、爆発に伴う大きな空気の振動で窓ガラスが割れたり、火山灰が降ったりするなどの被害が発生する可能性もあるとして、気象庁が注意を呼びかけている。 (力丸祥子、asahi = 3-30-25)

輪島朝市、メインストリート復活へ 並行の道路も新設 地権者ら了承

能登半島地震の後で

記事コピー (1-1-24〜3-29-25)

名鉄など、名古屋駅前再開発に 5 千億円投資 百貨店は 26 年春に閉店

名古屋鉄道は、リニア中央新幹線の開業を見据え、名古屋駅周辺の再開発に乗り出す。 百貨店やホテルが入る同社のビルのほか、周辺のビル数棟も合わせ、高さ 170 メートル級の南北 2 棟に建て替える。 24 日、計画の概要を発表した。 開発範囲は南北 400 メートルにおよび、敷地面積は 3 万 2,700 平方メートル。 再開発には名鉄グループのほか、近畿日本鉄道や日本生命保険も参加する。 全体の約 9 割の持ち分を持つ名鉄が、5,400 億円を投じる。

高層階には高級ホテルやオフィス、低層階に商業施設やバスターミナルを置く。 現在の名鉄百貨店や名鉄グランドホテルは 2026 年 3 月までに営業を終え、大部分は 33 年度に完成する計画だ。 敷地の地下には名鉄名古屋駅を再整備し、40 年代前半には現在の 2 線を 4 線に広げる。 名鉄の高崎裕樹社長は、「リニアの開業は、名古屋の都心部、玄関口が変わるチャンスだ。 これまでの支店経済都市から、本社や海外企業の日本拠点も集まるまちに成長させたい」と述べた。 (大平要、asahi = 3-24-25)

通学の路線バス、運転手足りず今月で廃止 「高校選んだ決め手」が …

人口減少の中でのサービス維持

記事コピー (4-1-16 〜 3-21-25)

「廃虚ホテル」解体が 3 年間で 335 件 国も補助、再生めざす動き

コロナ禍が明け、戻ってきた観光客を取り込みたい - -。 そんな狙いから、廃業したまま放置され、廃虚となったホテルや旅館を撤去し、再生をめざす動きが出ている。 群馬県みなかみ町の水上温泉では 2024 年 12 月、閉館したままだった大型旅館の計 6 棟を解体、減築などした工事が終了。 背の高い建物が消え、谷川岳がよく見えるようになったという。

群馬県渋川市の伊香保温泉でも 24 年 12 月、営業を休止して、長く空き家となっていた旅館を改築した複合施設がオープンした。 こうした取り組みに欠かせないのが、費用の確保だ。 国は 21 年度、コロナ禍で打撃を受けた観光地を支援する事業を始めた。 観光目的での跡地活用を条件に 1 億円を上限に撤去費用の半額を補助する。 廃屋の撤去も対象で、3 年間の補助件数は 335 件に上った。 ふるさと納税や入湯税を活用し、費用に充てる例も出ている。 (asahi = 3-21-25)

大船渡市の綾里漁港でワカメの収穫本格化 山林火災の避難指示で遅れ

大規模な山林火災で避難指示の対象になっていた岩手県大船渡市の綾里漁港で 15 日、火災の影響で遅れていたワカメの収穫が本格的に始まった。 15 日午前 7 時すぎ、沖合の養殖棚で刈り取られたワカメ約 1 トンを積んだ漁師の大平秀男さん (56) の船が綾里漁港に戻ってきた。 水揚げされたワカメは湯通しされると鮮やかな緑色に変わり、辺りには磯の香りが漂った。

ワカメの養殖で全国的に知られる綾里漁港では通常は 3 月上旬から収穫が始まるが、山林火災で避難指示の対象地域になっていたため、例年より遅れていた。 大平さんは避難指示が解除された 10 日に自宅に戻り、海に焼け落ちた流木を撤去するなど準備を進めてきた。 大平さんは「全国から励ましのメッセージをいただいている。 被災した方々のことを思いながら、おいしいワカメを届けられるよう頑張りたい。」と語る。 刈り取りは 4 月下旬まで続く。 (伊藤恵里奈、asahi = 3-15-24)