千葉県内初、高病原性と確定 ふんから鳥インフル検出 長柄

長柄町で採取した渡り鳥のふんから鳥インフルエンザウイルスが検出された問題で、千葉県は 21 日、検体を検査した結果、強毒性の高病原性ウイルスと確定したと発表した。 今シーズンでは国内で 2 例目、県内で確認されたのは初めてという。 県畜産課によると、18 日に採取したカモ類のふんの遺伝子検査で 2 検体からウイルスが検出されたため、動物衛生研究所(茨城県つくば市)で詳細検査したところ高病原性と確定した。 県は半径 10 キロ圏内で野鳥の異常の監視などすでに対応を強化しており、引き続き養鶏場に消毒の徹底などの注意喚起を行う。 (千葉日報 = 11-22-14)

山口でも高病原性鳥インフル感染の疑い 長門の養鶏場

山口県は 29 日、県内で高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染した疑いのある事例が確認された、と発表した。 県によると、同県長門市の養鶏場で感染した疑いのある鶏が見つかったという。 県は同日午後 6 時半から対策会議を開き、対応を協議する。 山口県内では 2004 年に同県阿東町(当時)の養鶏場の鶏から高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出され、11 年には同県宇部市の公園で死んだコクチョウなどから高病原性のウイルスが確認された。

今年は韓国で高病原性鳥インフルエンザが猛威を振るい、日本国内でも感染した鳥が各地で確認されている。 今季は宮崎県延岡市や宮崎市の養鶏場の鶏、鹿児島県出水市のツルのほか、島根、千葉、鳥取の各県でも鳥への感染が確認され、自治体などが警戒を呼びかけている。 (asahi = 12-29-14)

宮崎の養鶏場でまた鳥インフルか 簡易検査で陽性反応

宮崎県は 28 日、宮崎市高岡町の養鶏場で、鳥インフルエンザウイルスに感染した疑いのある鶏がみつかった、と発表した。 簡易検査で陽性反応があったため、県は遺伝子検査を実施している。 結果は 29 日未明にも判明する見込み。 ウイルスが高病原性と確認されれば、殺処分などの防疫措置に入る。 県は同日夜、緊急の対策本部会議を開き、対応を協議した。

同県では今月中旬、延岡市北川町の養鶏場で高病原性の鳥インフルエンザが発生し、県は 16 日に約 4 千羽を殺処分している。 県によると、宮崎市の養鶏場ではブロイラー約 4 万 2 千羽を飼育。 28 日午前、死亡する鶏が増えたことから、系列会社の簡易検査で陽性と確認し、県に通報した。 県が死亡した 5 羽と生きた 5 羽を簡易検査したところ、死亡した 5 羽から陽性反応が出たという。

県は遺伝子検査の結果が判明するまで、この養鶏場の鶏を隔離するとともに、周辺の養鶏場に鶏や卵の移動自粛を要請する。 遺伝子検査の結果は 29 日午前 0 時ごろに判明する見込み。 養鶏場の半径 10 キロ以内には 59 戸の養鶏場があり、約 208 万羽が飼育されている。 自治体では宮崎市、都城市、小林市、綾町の 3 市 1 町が該当する。 (asahi = 12-28-14)

可児の野鳥、高病原性鳥インフル、(岐阜)県内初確認

県は 20 日、可児市で見つかった野鳥のオシドリの死骸から採取した鳥インフルエンザウイルスの遺伝子を解析した結果、毒性の強い高病原性鳥インフルエンザに感染していたことが確定したと発表した。 県内で鳥インフルエンザの感染例が確認されたのは初めて。 現在、県内で家禽(かきん)への感染の報告はないが、県は県内の養鶏農家に野鳥などの侵入防止を徹底するよう指導。 死骸が回収された地点から半径 10 キロの範囲で野鳥の監視を強化している。 環境省も野鳥緊急調査チームを 23 日から 3 日間、県内に派遣する予定。

野鳥の死骸は 12 日、可児市緑の住宅で見つかった。 16 日に国立環境研究所の遺伝子検査で鳥インフルエンザウイルスの遺伝子を検出。 国検査機関が確定検査していた。 検出されたウイルスは「H5N8 亜型」。 韓国で今年 1 月以降感染が拡大しているウイルスと同じ型という。 国内の野鳥の感染が確認されたのは今シーズン 8 例目。

県は野鳥などの死骸には触らず、同じ場所で複数の野鳥が死んでいた場合は県や市町村役場に連絡するよう呼び掛けている。 20 日に県庁で開いた対策本部の会議で、古田肇知事は「身近な所まで危険が迫っていると考えるべき。 緊張感を持って対応を進める。」と話した。 (岐阜新聞 = 12-21-14)

養鶏王国、懸命の感染封じ込め 宮崎で鳥インフル確認

宮崎県延岡市北川町の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された。 現地では、自治体職員らが夜を徹して殺処分や消毒作業に追われた。 過去に何度も家畜伝染病の被害に遭ってきた畜産県だけに、関係者は感染の封じ込めに懸命だ。

県は 16 日未明までに、養鶏場の近くに拠点を設置。 県や市の職員らが手や足首をテープで固定した防護服に着替え、養鶏場に向かった。 夜明けを待たずに殺処分に取りかかり、午前 9 時ごろには作業員らが二酸化炭素で窒息死させた鶏を詰めた袋を搬出。 重機を使って掘った穴に次々と埋めていった。 宮崎県は、養鶏が特に盛んな地域だ。 農林水産省の今年 2 月の統計によると、県内で飼育されているブロイラー(肉用鶏)は約 2,818 万羽で全国 1 位。 鳥インフルエンザの被害としては、2011 年 1 - 3 月に 2 市 6 町で約 100 万羽が殺処分され、被害額は約 102 億円にのぼった。 (asahi = 12-16-14)

兵庫・南あわじで鳥インフル検出 県が監視強化へ

県は 1 日、兵庫県南あわじ市で回収されたアイガモ 1 羽の死体から、鳥インフルエンザウイルスが検出され、鳴門市の一部が野鳥監視重点区域に指定された、と発表した。 高病原性かどうかは今後、検査する予定という。 県自然環境戦略課によると、11 月 29 日、兵庫県が南あわじ市賀集で野生のアイガモ 2 匹の死体を回収。うち 1 羽が、簡易検査の結果、陽性だったという。

このアイガモが回収された場所から半径 10 キロ圏内に鳴門市の大毛島があり、環境省が野鳥監視重点区域に指定したため、県は 1 日、関係部局による危機管理連絡会議を開催。 野鳥に異状がないか、監視を強めることなどを確認した。 (asahi = 12-2-14)

三重の養鶏場、高病原性鳥インフルと確定 全国 18 例目

三重県は 16 日未明、遺伝子検査の結果、同県紀宝町の養鶏場の鶏が高病原性の鳥インフルエンザ(H5 亜型)と確認されたと発表した。 昨年 11 月以降で全国 18 例目で、三重県内では初めて。 県は同養鶏場の 6 万 7 千羽の殺処分作業に入る。 (asahi = 2-16-11)

愛知・新城市の鳥インフル、高病原性と確認

高級地鶏・名古屋コーチンなどを飼育する愛知県新城市の養鶏農場で多数の鶏が死んだ問題で、同県は 14 日、遺伝子検査の結果、高病原性の「H5 亜型」鳥インフルエンザと確認したと発表した。 県は同日夜から、発生した農場の鶏約 1 万 7,500 羽の殺処分を始めた。 昨年 11 月以降、鳥インフルの家畜鶏への感染は全国 16 例目。 県内では、1 月に発生した豊橋市に続いて 2 例目となる。

同日、県中央家畜保健衛生所(岡崎市)で、死んだ鶏から採取した検体をもとに遺伝子検査をしたところ、「H5 亜型」の陽性反応が出た。 高病原性と確認されたため、県と新城市は職員を動員して、発生農場で鶏の殺処分を同日夜から進めている。 15 日中に作業を終わらせる予定で、殺処分後は近くの処分場で焼却する方針という。

県などによると、この養鶏場は、名古屋コーチンのほか、採卵鶏など 5 種の種鶏(しゅけい)約 1 万 7,500 羽を、開放式の鶏舎に平飼いで飼育。 名古屋コーチンについては原種の養鶏場ではないが、民間では唯一、採卵用種鶏を飼育していた。

農場の周辺には消毒地点が設けられるほか、発生農場を中心に半径 10 キロ内で、生きた鶏や卵、飼料などの移動が制限される。 この区域内には、新城市のほか豊川市、豊橋市、静岡県浜松市のそれぞれ一部が含まれる。 区域内で鶏やウズラを育てる農場は、発生農場をのぞいて愛知県内に 14 戸(計約 87 万 1 千羽)、静岡県に 2 戸(計約 2 万 6 千羽)ある。

15 日からは、同区域内の各農場に立ち入り調査をして、感染が広がっていないか確認するほか、専門家チームによる疫学調査も進める。 愛知県内では豊橋市の養鶏場で 1 月 27 日に疑いが確認され、殺処分などが終わり、県は今月 12 日に周辺の養鶏場に感染が広がっていないことを確認したばかりだった。

豊橋市で発生した際、県はウイルスが高病原性かどうかを判断する遺伝子検査に手間取ったほか、鶏の殺処分や埋却地の選定に時間がかかり、農林水産省に対応の遅れを批判された。 (asahi = 2-14-11)

養鶏業界「ワクチン接種を」 国は慎重「変異のおそれ」

感染力の強い高病原性鳥インフルエンザの発生が続く。 昨年 11 月以降、ウイルスに襲われた養鶏場は全国で 15 カ所。 流行を止めるため、養鶏業界からは鶏へのワクチン接種を求める声が強まっている。 だが、ワクチンでは発症を抑えられても感染自体は防げず、農林水産省は否定的だ。

「養鶏場の上をウイルスまみれの野鳥が飛んでいる。 生きた心地がしない。」 「すでにパンデミック(大流行)の状況。 明日は我が身か。」 東京都内で 9 日開かれた採卵鶏の業者らによる「緊急全国集会」。 集まった約 130 人からはワクチン接種を求める意見が相次いだ。 ワクチンを打てば、仮にその後に感染したとしても、鶏からのウイルスの排出量が減り、流行を抑えられると期待する。

家畜伝染病予防法は、鳥インフルが確認された養鶏場のすべての鶏の殺処分を定めている。 業者たちは「補償はあっても、一度処分されると販売先に見放され、倒産してしまう。」と訴える。 しかし、ワクチンを備蓄している農水省は接種を認めていない。

発症が抑制される結果、接種後に野鳥などから感染した鶏の発見と処分が遅れ、その間にウイルスが養鶏場全体に広がるおそれがあるためだ。 こうした「見えない感染」の過程で、ウイルスの変異が起こって人にもうつる新型インフルエンザが発生する危険性が高まる、とする。

養鶏業界も一枚岩ではない。 採卵鶏の業者は、接種した鶏の卵も流通できるため接種を求めている。 一方、肉用鶏(ブロイラー)の業者は、接種すると一定期間出荷できなくなるため反対だ。 また欧州では、接種した鶏から産まれた卵に対する風評被害の懸念が出たという。

専門家の見方にも温度差がある。 国立感染症研究所の田代真人・インフルエンザウイルス研究センター長は「接種で発症は防げても感染は防げない。 感染しているが未発症の鳥を見逃す危険性がある。」 北海道大学の喜田宏教授(獣医微生物学)は「ウイルスの持ち主(鶏)を 1 羽残らず処分することが唯一最善の対策。 鳥インフルの流行が止まらない国は、現在もワクチンを使い続けている国ばかりだ。」と語る。

一方で、吉川泰弘・北里大教授(人獣共通感染症学)は「これから毎年、シベリアからの渡り鳥がウイルスを運んでくるとなれば、これまでのように 1 カ所ずつの発生でなく、全国各地で同時に多数発生することもありうる。 それを踏まえ、防疫体制を見直さなくてはいけない。 同時多発的な発生が抑えられないレベルまで来たとき、どういう場合に備蓄ワクチンを使うのか。 公的な場で議論しておくべきだろう。」と指摘する。 (大谷聡、熊井洋美、asahi = 2-13-11)

宮崎と山口の野鳥、強毒性ウイルス確認 環境省

鳥インフルエンザ問題で、環境省は 12 日、今月初めに宮崎県で回収されたハヤブサとオシドリの死骸(しがい)と、山口県宇部市の常盤公園で見つかった野鳥キンクロハジロから、それぞれ強毒性の高病原性ウイルス(H5N1 亜型)が確認された、と発表した。 どちらも鳥取大で詳しく検査していた。

環境省は 1 月下旬に宮崎市の養鶏場周辺で行った野鳥のふんの回収、検査の結果については、全 91 検体で高病原性ウイルスは検出されなかったと発表。 「周辺の野鳥の感染状況は高密度ではない」とした。 宇部市の常盤公園では 9 日にコクチョウが死んだ状態で見つかり、高病原性を示す H5 亜型の鳥インフルエンザウイルスが検出されたため、市が飼育しているハクチョウなど計約 340 羽を殺処分していた。 (asahi = 2-12-11)

山口県、ハクチョウなど 358 羽殺処分へ 鳥インフル

山口県は 9 日、宇部市の常盤公園で飼育していたコクチョウが死に、遺伝子検査で高病原性の鳥インフルエンザウイルス(H5 亜型)が検出されたと発表した。 宇部市はコクチョウと同じ湖内で、切り羽して放鳥飼育しているハクチョウ類 358 羽と、ガン 41 羽の殺処分作業を始めた。

コクチョウは 9 日朝、死んだ状態で見つかった。 そこから約 100 メートル離れ、コクチョウが見つかった湖と網で仕切られた湖内では 6 日、衰弱した野鳥のキンクロハジロが見つかった。 死後、鳥インフルエンザウイルス(A 型)が検出されており、高病原性かどうか鳥取大で遺伝子検査をしている。

常盤公園は、近くの幼稚園まで空を飛んで通うようになり、園児たちと遊ぶ姿が話題となったモモイロペリカンの「カッタ君」がいた場所。 ペリカン 45 羽はキンクロハジロ側の湖で放鳥飼育しており、市は異常がないかどうか監視を続ける。 (asahi = 2-9-11)

宮崎市の養鶏場で鳥インフル疑い 県内 11 例目か

宮崎市高岡町の養鶏場で 6 日、鳥インフルエンザに感染した疑いのある鶏が見つかった。 簡易検査では 3 羽中 3 羽が陽性反応で、遺伝子検査で高病原性が確認されれば今冬県内で 11 例目、国内では 15 例目となり、県はこの養鶏場の約 3 万 3 千羽を殺処分する。

宮崎県によると、この養鶏場では 4 日以降、30 羽を超える鶏が連日死んでおり、6 日夕に通報があった。 高岡町の別の養鶏場では 1 日に鳥インフルエンザが発生しており、今回の養鶏場とは 2.5 キロほどの距離という。

一方、県は 6 日、同県門川町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ(H5 亜型)の感染を確認し、鶏約 3 万 3 千羽を殺処分した。 5 日夜に高病原性が確認された同県都農町の養鶏場でも約 8 万 8 千羽の殺処分を終了。 県は 6 日、2 養鶏場から半径 10 キロ以内を移動制限区域に設定した。 (asahi = 2-6-11)

宮崎・都濃町の鳥インフル、感染を確認 国内 13 例目

宮崎県は 5 日、同県都農町の養鶏場の鶏に、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5 亜型)の感染が確認された、と発表した。 同県の養鶏場で今季 9 例目、国内で 13 例目。 さらに同県門川町の養鶏場の鶏も簡易検査で陽性だったと発表。 遺伝子検査で感染が確認されれば、県内で 10 例目、国内で 14 例目となる。

県によると、いずれも肉用鶏。 約 9 万 6 千羽を飼育する都農町の養鶏場では、死んだ鶏が 4 日の 35 羽から 5 日には約 150 羽に急増した。 簡易検査した 4 羽はすべて陽性で、遺伝子検査で 4 羽とも高病原性と確認されたという。 県は 5 日、再び陸上自衛隊に災害派遣を要請し、同日夜から殺処分を始めた。 養鶏場から半径 10 キロは移動制限区域となる。 これに伴い、例外措置で 3 日に稼働を再開した日向市の食鳥処理場 2 施設は、再び同区域に入り停止する。

また、門川町の養鶏場では死んだ鶏が 4 日の 33 羽に対し、5 日は 200 羽となり、簡易検査で 7 羽すべてが陽性だったという。 高病原性と確認されれば、県はこの養鶏場の鶏約 3 万羽を殺処分し、移動制限区域を設ける。 一方、8 例目の疑い例となった高千穂町の養鶏場では高病原性ウイルスが確認され、県は 5 日、関連養鶏場を含む約 5 万 7 千羽を殺処分した。

このほか県は、延岡市北川町でオシドリ 1 羽の死骸が見つかり、5 日に高病原性ウイルス(H5 亜型)が検出された、と発表した。 野鳥の疑い例は県内 2 例目。 県によると、死骸は 1 日に県内 5 例目の養鶏場から約 50 メートルの場所で回収され、簡易検査では陰性だった。 今後、鳥取大で詳しい検査をする。 県は、養鶏場に野鳥への警戒を呼びかける一方、専門家と回収場所周辺のオシドリの生息域を調べ、立ち入り制限を検討する。 (asahi = 2-5-11)

宮崎市内で鳥インフル陽性 高病原性なら県内 7 例目

宮崎県で相次ぐ鳥インフルエンザの問題で、県は 1 日、新たに宮崎市高岡町の養鶏場で肉用鶏 191 羽が死に、簡易検査で 7 羽中 6 羽に陽性反応が出た、と発表した。 県によると、1 日正午ごろ、「前日より死んだ鶏の数が増えた」と通報があったという。 遺伝子検査で高病原性と確認されれば、今冬、国内の養鶏場で 10 例目となり、うち 7 例が同県となる。

その場合、県は自衛隊の協力を得て、2 日に養鶏場の約 19 万羽の殺処分に着手。 この養鶏場から半径 10 キロを移動制限区域とする。 同区域には同県都城、小林両市の一部や綾町も入り、新たに食鳥処理場 1 施設が停止する。 県によると、この養鶏場は高台にあり、近くに川が流れているため、殺処分や埋却地を探す作業が難航する可能性がある。

続発を受け、県は、発生養鶏場での防鳥ネットの破れなど、農林水産省から指摘された問題点などをパンフレットにまとめ、約千の全養鶏場に配る。 「猫を放し飼いにすると、鶏舎外のウイルスを持ち込む原因になりかねません」など防疫上の注意点も示し、再確認を求めるという。 (asahi = 2-1-11)

宮崎の鳥インフル拡大、新たに 2 例 国道 10 号沿い

宮崎県川南町と延岡市の計 2 カ所の養鶏場から 28 日、「鶏が死んでいる」という通報が同県にあり、県の簡易検査でいずれも鳥インフルエンザの陽性反応を示したことがわかった。 農林水産省と県は、川南町については感染力の強い「高病原性」と判定して殺処分の準備に入った。

延岡市も遺伝子検査で 29 日未明に高病原性(H5 亜型)と判明。 昨年 11 月以降、国内の養鶏場での高病原性鳥インフルの発生は 8 件で、そのうち 5 件が宮崎県内になった。 農水省によると、川南町の養鶏場は、27 日に発生が確認された同県都農(つの)町の養鶏場と同じ企業グループに所属。 死んだ鶏を回収する業者が同じため、都農町の養鶏場のウイルスが広まった疑いがあるとみて、遺伝子検査の結果を待たずに高病原性と判断した。

川南町の養鶏場では、約 9 万 2 千羽を飼育。 27 日に約 150 羽が死に、28 日にも約 400 羽が死んだため県に通報があった。 簡易検査では調べた 5 羽のすべてが陽性だった。 約 9 万 2 千羽が殺処分される。 延岡市の養鶏場は約 6,600 羽を飼育。 28 日に死んだ 6 羽の簡易検査では、うち 3 羽が陽性だった。 農水省は、養鶏場で死ぬ鶏の数を毎日確認するよう宮崎県に通知することを決めた。

今回、同県内で発生した鳥インフルとその疑い計 5 件は、いずれも南北に延びる主要幹線の国道 10 号沿い。 昨年に大流行した家畜伝染病・口蹄疫(こうていえき)も 10 号に沿って感染が広がり、人や車による伝播(でんぱ)が疑われた。 同県は、獣医師 1 人あたりが担当する家畜の数が全国で最多。 農水省幹部は「獣医師が少ないとどうしても対応が遅れる」と話す。 (asahi = 1-29-11)

鳥インフル、国内 6 例目の疑い 宮崎の養鶏場で陽性反応

宮崎県都農(つの)町の養鶏場から同県内の食肉処理場に出荷された鶏が 27 日、死んでいるのが見つかり、同県が実施した簡易検査で鳥インフルエンザの陽性反応が出たことがわかった。 同県は遺伝子検査を実施し、詳しく調べている。 高病原性と確認されれば、今季国内の養鶏場で 6 例目、同県内で 3 例目となる。 その場合、この養鶏場の鶏約 2 万羽は殺処分され、養鶏場から半径 10 キロ、処理場から同 5 キロの範囲で鶏や卵の移動が制限される。 (asahi = 1-27-11)

愛知でも鳥インフル陽性反応 養鶏場で大量死、簡易検査

農林水産省は 26 日午前、愛知県豊橋市の採卵養鶏場で大量の鶏が死に、同県が簡易検査した結果、5 羽のうち 4 羽の検体が鳥インフルエンザの陽性反応を示した、と明らかにした。 より詳しい遺伝子検査の結果、高病原性と確認されれば、同県はこの養鶏場で飼育されている約 15 万羽の鶏の殺処分を始める。

農水省は、鶏の死んだ状況などから高病原性の可能性が高いとみており、対策本部の会合を同日午後開き、対応を協議した。 農水省によると、この養鶏場では 24 日から 1 日百数十羽ずつ死んでいたが、通報は 26 日になってから。 同省には同日午前 11 時ごろ、愛知県から連絡があったという。

愛知県の採卵鶏は 746 万羽で全国 3 位。 県内には養鶏場が 221 戸あり、この養鶏場の周囲には密集している。 豊橋市では 09 年 2 月にウズラで鳥インフルが発生したが、今回の養鶏場はこのウズラ農場の近くに位置するという。 養鶏場では今季、高病原性の鳥インフルが相次いで発生。 これまでに島根県安来(やすぎ)市、宮崎市、宮崎県新富町、鹿児島県出水(いずみ)市の計 4 カ所で確認されている。 (asahi = 1-26-11)

鹿児島・出水市の養鶏場で鳥インフルの疑い

農林水産省は 25 日、鹿児島県出水市の養鶏場で死んだ鶏を簡易検査した結果、鳥インフルエンザの陽性反応が出たことを明らかにした。 遺伝子検査の結果はまだ出ていないが、続けて鶏が死んでいる状況から高病原性の疑いがあると判断し、対策本部を開く。

出水市は国内最大のツルの越冬地として知られる。 昨年12 月、国の絶滅危惧種のナベヅルで強毒性のウイルスが確認されたが、感染の広がりは小康状態にあるとみられていた。 (asahi = 1-25-11)

網に穴・服や靴換えず … インフル発生養鶏場、防疫不備

宮崎市と宮崎県新富町の養鶏場で相次いで高病原性鳥インフルエンザが確認された問題で、発生した養鶏場では、作業員が鶏舎を出入りする際に作業着や靴を交換していなかったり、野鳥の侵入を防ぐネットに穴があったりするなど、防疫態勢に複数の不備があったことが農林水産省の調査でわかった。 いずれも農水省の飼育マニュアルに違反していた。

宮崎県内では、22 日に宮崎市、23 日に新富町で感染が確認された。 農水省の疫学調査チームの調査によると、宮崎市の養鶏場では、野鳥の侵入を防ぐためのネットに数カ所の隙間や穴があった。 従業員は「鶏舎内で野鳥を見たことはないが、ネズミがいたため駆除用にネコを飼っていた」と話したという。 また、鶏に与える飲み水に水道水でなく、山のわき水を使用。 消毒しておらず、ウイルス混入の危険があるという。

新富町の養鶏場は、12 の鶏舎が近接する養鶏団地内にあり、設備は新しく比較的清潔だった。 だが、作業員が鶏舎に入る際、長靴の底を消毒していたものの、履きかえや作業着の交換をしていなかったという。 これまで死んだ鶏の回収を宮崎市の養鶏場と同じ業者に依頼。 団地内では、死骸置き場を 12 鶏舎が共同で使用しており、各鶏舎の作業員や車でウイルスが拡散した可能性があるとして、宮崎県は団地全体の 41 万羽の殺処分に入った。

農水省は「二つの養鶏場に突出して不備が多かったわけではないと思われるが、全国各地で発生の恐れがあり、防疫措置の徹底が必要」として、全都道府県に防鳥ネットの確認などを求める通達を改めて出した。 (大谷聡、asahi = 1-24-11)

「なぜ宮崎ばかり」 再び鳥インフル、不安に波立つ農家

「もう二度とごめんやと思っとったのに。」 23 日、宮崎県内で 2 例目となる高病原性鳥インフルエンザの発生に、新富町の養鶏農家は落胆し、声を震わせた。 同町では 2007 年に続き 2 回目。 「なぜ宮崎ばかり」、「口蹄疫みたいに広がるのでは」。 防疫態勢が強化される中での続発は、牛や豚など約 29 万頭が殺処分された昨年の口蹄疫被害を想起させる。

鶏 20 羽の死骸が見つかった養鶏場がある新富町の養鶏団地。 入り口は消毒用の石灰がまかれて真っ白になり、立ち入りを規制する看板も立っていた。 その奥から、無数の鶏の鳴き声や動き回る音が聞こえた。 飼育数計約 41 万羽は「県内でも有数の規模(県内の養鶏関係者)」だという。

「もう二度とごめんやと思っとったのに、来てしまった。」 地元の採卵農家の男性は落胆をあらわにした。 4 年前、男性の養鶏場は、鶏や卵を出荷できない移動制限区域に入った。 毎日鶏が産む数万個の卵を、長期保存のための段ボール箱に手作業で詰め替えたという。 「1日がかりの作業やった。 想像するだけでぞっとする。 制限が解除されても、二束三文でしか引き取ってもらえない。」

22 日に設定された 1 例目の移動制限区域にはぎりぎりで入らなかった。 だが、「1 日だけのぬか喜びやった。」 防疫活動が本格化する中での発生に、宮崎市の採卵農家の男性は「口蹄疫みたいに広がるんじゃないか」と不安だ。 「農家はどこも、やれることは全部やっている。 隣の鹿児島県ではツルが鳥インフルにかかっても、養鶏場には出ていない。 なぜいつも宮崎なのか。 県は養鶏場に出入りする運送業者や飼料業者への指導を強化して欲しい。」

感染ルートの把握に、県は困惑の色を深める。 20 羽の死骸は鶏舎内の中央に集中していた。 この鶏舎では鶏をケージで飼養し、鶏が自由に動き回ることはできない。 さらに鶏舎は屋根付きで、壁側は防鳥ネットで仕切られている。 昨年 12 月の検査ではネットに破損などはなく、22 日の目視検査でも鶏の異常は確認されなかったという。

23 日、記者会見した河野俊嗣知事は「どこから(ウイルスが)入ってきたか、首をかしげざるを得ない」と口調は重かった。 その一方で、約 4 時間半で約 1 万羽の殺処分を終えた 1 例目の対応を挙げ、「この経験を生かし、2 例目も迅速に対応したい」とも述べた。 (asahi = 1-23-11)

鶏の死骸、大半は鶏舎出入り口付近 宮崎・鳥インフル

宮崎市の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザの問題で、死んだ鶏の多くは鶏舎の出入り口近くで見つかっていたことが農林水産省と宮崎県の調査でわかった。 人や物に付着したウイルスが出入り口から侵入した可能性があるといい、農水省は専門家による疫学調査チームを派遣して詳しく調べる。

農水省などによると、この養鶏場には鶏舎が六つあり、計約 1 万羽を飼育していた。 このうち養鶏場全体の入り口に最も近い鶏舎で 21 日、鶏 36 羽が死んでいるのが見つかった。 36 羽の大半はその鶏舎に 1 カ所だけある出入り口近くで死んでいた。

鶏舎は縦 42 メートル、横 7 メートル、高さ 3.5 メートル。 約 1,500 羽がカゴに入れない平飼いという方法で飼育されており、側面は金網状で空気が通るようになっている。 調査チームは、出入り口付近に消毒槽が適切に設置されていたか調べる。 昨年 11 月に鳥インフルが発生した島根県安来市の養鶏場では、鶏舎の金網に穴が開いており、野鳥が侵入できる状態になっていた。

宮崎市の養鶏場では網目の直径が約 2 センチ程度の防鳥ネットが設置されていたといい、調査チームはネットについても調べる。 また養鶏場から約 500 メートル離れた場所に、カモ類が飛来する池があることも判明した。 今季日本各地で発生している鳥インフルは、シベリア付近から南下する渡り鳥が感染源として疑われている。 (大谷聡、asahi = 1-23-11)

宮崎市の鶏、高病原性ウイルス確認 1 万羽殺処分へ

宮崎市佐土原町の養鶏場で鳥インフルエンザ感染の疑いのある鶏が見つかった問題で、宮崎県は 22 日未明、宮崎家畜保健衛生所で遺伝子検査をした 7 羽中 6 羽から高病原性ウイルス(H5 亜型)が確認された、と発表した。 県は同日朝、この養鶏場で飼育している約 1 万羽の殺処分を始めた。

県は、養鶏場から半径 10 キロ以内で鶏や卵の移動を制限する移動制限区域も設定した。 区域内の 46 養鶏場(計約 150 万羽)への立ち入り検査をする。 宮崎市を含む 2 市 3 町の幹線道路に消毒ポイント計 26 カ所を設置し、一般車両も含めて消毒を徹底する。 また検体を動物衛生研究所(茨城県つくば市)に送り、より詳しくウイルスの型を調べる。

宮崎県によると、この養鶏場はブロイラーのヒナを生産するための親鶏約 1 万羽を飼っている。 21 日、六つある鶏舎のうち一つの鶏舎で 36 羽が死んだため、同日夕、宮崎家畜保健衛生所に届け出た。 県は、この養鶏場の卵からヒナをかえす同県川南町の孵卵(ふらん)場(移動制限区域外)についても、ヒナなどの移動自粛を求めた。

今季の高病原性鳥インフルエンザの確認は、鹿児島県出水市のナベヅルなど 7 例目。 養鶏場での発生は、昨年 11 月の島根県安来市に続き 2 例目となる。 宮崎県では、2007 年 1 月にも清武町(現宮崎市)、日向市、新富町で鳥インフルエンザが 3 例発生し、計 21 万羽が殺処分された。 昨年は牛や豚などが感染する口蹄疫(こうていえき)で約 29 万頭が殺処分された。

県畜産課の岩崎充祐家畜防疫対策監は 22 日未明の記者会見で「韓国で発生していた関係もあって、昨年中に 2 回、(100 羽以上を飼養している)約千戸の全農場に立ち入り検査し、防鳥ネットの破損や消毒の状況などを巡回指導してきた。 今回の農場もチェックはきちんとされていた。 宮崎だけが立て続けに発生することに本当にショックを受けている。」と述べた。

農林水産省の食鳥流通統計調査(2009 年 2 月)によると、宮崎県はブロイラーの飼養羽数が 1,838 万羽で、隣県・鹿児島に次いで全国 2 位。 農業産出額もブロイラーが 499 億円で鹿児島に次いで 2 位となっている。 (asahi = 1-22-11)

中海のコハクチョウ 鳥インフル検出 鳥取・米子

環境省は 18 日、鳥取県米子市で 4 日に衰弱した状態で見つかったコハクチョウを検査した結果、強毒性の鳥インフルエンザウイルスが検出されたと発表した。 発表によると、コハクチョウが見つかったのは米子市安倍の中海周辺。 同県職員が 4 日に見つけて回収、高病原性鳥インフルエンザの陽性反応が確認されたという。 隣県の島根県の養鶏場で 11 月下旬に鳥インフルエンザに感染した鶏が見つかったことを受け、同省は監視強化を鳥取県に指示していた。 (asahi = 12-18-10)

島根・鳥インフル、素早い初動 口蹄疫の教訓を生かす

宮崎県での口蹄疫(こうていえき)と島根県での高病原性鳥インフルエンザ。 ともに家畜伝染病だが、口蹄疫では 2 カ月半にわたって牛や豚計約 29 万頭が殺処分された一方、鳥インフル被害は 1 養鶏場だけで消毒措置まで 6 日間で終わった。 ウイルスの性質などの違いはあったものの、口蹄疫の教訓を生かしたことが鳥インフルの素早い封じ込めにつながった。

11 月 29 日午後。 島根県安来市の養鶏場で同日朝に見つかった死んだ鶏をめぐり、同県農畜産振興課と農林水産省動物衛生課の間で電話でのやりとりが繰り返された。 「(鳥インフルと)確定するのを待っていては感染が広がる。」 農水省側の強い指導で、翌早朝から殺処分が始まった。 確定診断前の殺処分は初めてのことだった。

島根県は 29 日、今年から全都道府県に配備された検査キットを使い、「リアルタイム PCR 法」というウイルス遺伝子検査で、死んだ鶏を調査。 結果は感染が疑われる陽性だった。 これまでは動物衛生研究所(茨城県つくば市)に培養した検体を送って、詳しい遺伝子分離検査を実施して鳥インフルと確定させてきた。 だが、移送と分析でさらに 2 - 3 日かかってしまう。 島根県と農水省は、PCR 法の結果に加えて周囲の鶏が続けて死んだ状況も考慮し、鳥インフルとみなした。

素早い判断の背景には、4 月 20 日に宮崎県で発生した口蹄疫での対応への反省がある。 農水省は当初、動衛研での検査で口蹄疫と確定していたが、検体の移送と診断の間に感染拡大が続いた。 このため、農水省は 6 月以降、写真などで症状を見ての判定に切り替えた。 今回の鳥インフルも、この流れに沿ったものだ。

通報が早かったことも感染拡大を防いだ。 養鶏場では通常、鶏は 1 日に数羽程度死ぬが、安来市の発生農場の経営者は近い場所にいた 5 羽が死んでいたことを不審に思ってすぐに通報した。 口蹄疫では最初に発生したとみられる農場で、発症から国への通報まで約 1 カ月かかったとされる。

殺処分も迅速に進んだ。 一つのポリ袋に鶏 10 羽を入れてガスを注入する方法が取られた。 100 人以上が夜通しの作業に当たり、ほぼ 2 日間で発生養鶏場の 2 万 1,549 羽の処分を終えた。

死骸の処理では、従来の鳥インフルでは埋却が中心だったが、農水省などは中海に近い今回の養鶏場では不可能と判断した。 2008 年までに愛知県と福岡県に配置されていた移動式の焼却機器 3 台を、死んだ鶏が確認された 2 日後の今月 1 日には養鶏場に移転。 1 日計1万羽以上の焼却能力を持つ 3 台を目いっぱいに使い、3 日間で終えた。 この焼却機器を実際に使ったのは初めてのことだった。

牛や豚に比べて、小さい鶏は焼却しやすいメリットもあった。 口蹄疫では埋める場所がなく、焼却施設まで家畜を移動させることにも反対が出たため処分が滞った。 ウイルスの感染力は口蹄疫の方が強い。 宮崎県では養豚場などが狭い地域に集中していたが、島根県では発生場所から直近の養鶏場でも約 5 キロ離れていたことも幸いした。

口蹄疫は現在、韓国で急速に感染が広がっており、鳥インフルの感染源と見られる渡り鳥の南下は続く。 農水省は「ともに、いつどこで再発しても不思議ではない。 各農場は消毒を徹底して欲しい」と注意を呼びかけている。 (大谷聡、asahi = 12-11-10)

養鶏場の防疫終わる 感染なければ、27 日移動制限解除

島根県安来市の高病原性鳥インフルエンザ問題で、同県は 5 日、養鶏場からの感染拡大を防ぐ防疫措置が終わったと発表した。 養鶏場では先月 30 日から県職員らによる鶏 2 万 1,549 羽の殺処分が行われ、今月 2 日からは焼却処分が続いていた。 この日で鶏舎や事務所など敷地内すべての消毒も完了した。

県は農林水産省の防疫に関する指針に基づき、6 日から 21 日間、新たな感染がなければ、27 日午前 0 時、半径 10 キロ圏内の鶏の移動制限を解除し、幹線道路での車の消毒作業も終える。

今回の問題では、農水省の調査チームや県が鶏舎の防鳥ネットや壁の計 6 カ所で、野鳥が侵入する恐れがある穴やすき間を確認した。 防疫措置の完了後の記者会見で溝口善兵衛知事は防鳥ネットの点検不備について「県のトップとして(私の)責任。 しっかり改善したい。」と述べた。 (asahi = 12-5-10)

島根の鳥インフルは強毒性 北海道で採取の型と酷似

島根県安来市の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザ問題で、農林水産省は 2 日、死んだ鶏から採取したウイルスについて強毒性と確認したと発表した。 今年 10 月に北海道で野生のカモのふんから採取された鳥インフルエンザウイルスと極めて近いことも判明。 農水省は、シベリア半島付近からこの季節に南下している感染した渡り鳥が北海道や朝鮮半島などを経て、島根にウイルスをもたらした可能性が高いとみている。

動物衛生研究所(茨城県つくば市)の分析でわかった。 国内の農場での強毒性の発生は 2007 年 2 月以来。 農水省によると、北海道稚内市の大沼で 10 月 14 日に採取されたカモのふんから、高病原性である H5N1 亜型のウイルスが検出されていた。 動衛研は、安来市の鶏から検出したウイルスを H5 亜型まで確定していたが、さらに詳しく分析した結果、遺伝子配列が比較した範囲で北海道のウイルスと 99% 以上一致したという。 (asahi = 12-2-10)

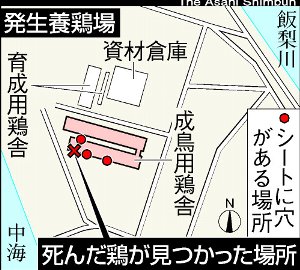

死んだ鶏、中海に近い鶏舎に集中 防御シートに複数の穴

島根県安来市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザに感染した鶏が見つかった問題で、死んだ鶏は、四つある鶏舎の中で最も中海に近い鶏舎で集中して見つかっていたことが、農林水産省などの調査でわかった。 鶏舎はカーテン状の防御シートに覆われていたが、死骸が見つかった付近のシートには複数の穴が開いていた。 中海には渡り鳥が多く飛来しており、農水省は渡り鳥が感染源の可能性もあるとみて調べている。

農水省や県によると、この養鶏場には、成鳥用鶏舎と、ひなを育成するための鶏舎がそれぞれ二つずつある。 鳥インフルエンザで死んだ疑いがある約 30 羽の鶏は、このうち最も中海寄りの成鳥用鶏舎で飼育されていた。 死骸が見つかったのはその鶏舎の一角で、最も中海に近い側の区画だった。

県養鶏協会のホームページなどによると、死んだ鶏が見つかった鶏舎は 1 階から糞(ふん)などの搬出をしやすくした高床式で、階上部分に鶏を飼育するケージが並ぶ構造。 外気を取り込みやすい開放型で、シートと金網などで外部と仕切られている。

家畜伝染病予防法では、鶏舎内には外部から他の動物が入り込まないよう義務づけられているが、農水省の調査で、この鶏舎のシートに複数の穴が開いていたことが判明。 30 日には、この穴から小型の野鳥が出入りする姿を朝日新聞記者が確認した。 県農畜産振興課は今後、設備の不備の確認を進める。 農水省は家畜伝染病の専門家によるチームを現地に派遣し、死んだ鶏と野鳥などとの接触の可能性を調査する。

また、農水省と島根、鳥取両県は 30 日、発生養鶏場から半径 10 キロの範囲にある四つの養鶏場の計約 9 万 5 千羽の鶏を目視で調べたが、異常を示す鶏は見つかっていないという。 (asahi = 12-1-10)

環境省、島根で野鳥捕獲へ 鳥インフル感染か調査

島根県安来市の養鶏場で鶏が鳥インフルエンザに感染した問題で、環境省は 1 日、感染源の可能性がある野鳥を養鶏場周辺で捕獲し、鳥インフルエンザに感染していないか調べると発表した。

捕獲の対象になるのは、養鶏場の周辺に生息するスズメなどの小型の鳥。 感染経路について環境省は「現段階では不明」との立場だが、渡り鳥から小型の鳥に感染し、その鳥が鶏に感染させた可能性も考えられるとしている。 渡り鳥は、捕獲しようとすると他地域に逃げてウイルスの感染拡大につながる恐れがあるため、捕獲対象にしない。 環境省は「なるべく迅速に調査を始めたい」としている。 (asahi = 12-1-10)

島根で鳥インフルエンザの疑い 養鶏農家で鶏 5 羽死ぬ

島根県は 29 日、同県安来市の養鶏農家で死んだ鶏を検査した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑いが強いと発表した。 県はこの農家に対し、飼育している鶏 2 万羽の移動自粛を要請した。 今後、動物衛生研究所(茨城県つくば市)に検体を送り、詳しいウイルスの確認を行う方針だ。

県によると、29 日朝、5 羽が死んでいるのが見つかり、県の松江家畜衛生部が簡易検査で陽性を確認したという。 同日午後 8 時半には、ウイルス遺伝子検査(PCR 検査)で、鳥インフルエンザの疑いが強い事例と判断された。 鳥インフルエンザの発生が確定した場合、県は発生農家の鶏を殺処分するほか、半径 10 キロ以内の農家の鶏などの移動を規制する防疫措置を取るとしている。 (asahi = 11-29-10)