シティ個人向け業務、三井住友銀に売却 来週にも合意

シティバンク銀行は、個人向け業務を三井住友銀行に売却する方針を固めた。 来週にも最終合意し、正式発表する。 シティバンク銀が国内で展開してきた富裕層向けの資産運用相談などの各種サービスは、三井住友銀への売却後も当面、維持される方向だ。

三井住友銀は、シティバンク銀の個人向け全 32 店舗や、約 1,500 人の従業員の大半を引き継ぎ、子会社の SMBC 信託銀行と統合。 顧客に提供する資産運用サービスなどを充実させる狙いがある。 海外の現金自動出入機 (ATM) で現地通貨が引き出せるサービスも当面はこのまま続けて使えるようにするなど、買収後も利便性が落ちないよう配慮する方向だ。

低収益に陥っていたシティの個人向け業務を三井住友銀が引き継ぐのは、「5 年、10 年後を考えた判断(同行幹部)」という。 米シティグループはグローバルに事業展開する企業向けの資金管理などの分野で独自のノウハウを持つ。 三井住友銀は今回の交渉を通じ、シティとの関係を強化する狙いがあるとみられる。 シティバンク銀行が持つ 1 兆円規模の外貨預金を活用し、海外展開を加速させたいとの狙いもある。

米シティグループは、シティカードやダイナースクラブカードを扱う日本でのクレジットカード事業からの撤退も決めている。 売却先候補の三井住友信託銀行とシステム面などの調整を続けており、交渉は年明けまで持ち越される見通しだ。(青山直篤、藤崎麻里、asahi = 12-11-14)

NY 円急落、121 円台 = 米雇用統計で 7 年 4 カ月ぶり

日本円の為替相場

記事コピー (asahi = 9-5-14 〜 12-6-14)

実質消費支出 7 カ月連続で減少、反動減の影響は和らぐ方向

[東京] 総務省が 28 日発表した 10 月の家計調査によると、全世帯(単身世帯除く 2 人以上の世帯)の消費支出は 1 世帯当たり 28 万 8,579 円となり、実質前年比で 4.0% 減となった。 減少は 7 カ月連続。 実質前月比は 0.9% 増となるなど消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減の影響は和らぎつつあるが、住宅のリフォームや自動車など高額品の動きはなお鈍い。 実質消費支出は、事前の市場予想で前年比 5.1% 減(予測中央値)が見込まれていたが、結果はこれを上回った。

減少要因となったのは、設備修繕・維持など「住居(実質前年比の寄与度マイナス 0.88%)」や、自動車購入など「交通・通信(同マイナス 0.72%)」、国内パック旅行など「教養娯楽(同マイナス 0.55%)」、電気冷蔵庫やエアコンなど「家具・家事用品(同マイナス 0.52%)」など。 一方、診療代など「保健・医療(同プラス 0.39%)」は押し上げ要因となった。

消費支出は実質前年比で減少が続いているが、同前月比では 2 カ月連続で増加。 今年 4 月の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減の影響は和らぎつつあり、総務省は基調判断を「このところ持ち直している」に据え置いた。 10 月の勤労者世帯の実収入は、1 世帯当たり 48 万 8,273 円で、実質前年比 2.1% 減と 13 カ月連続で減少。名目は同 1.2% の増加となった。 このうち、世帯主の収入は 36 万 177 円となり、実質で同 2.0% 減、名目で同 1.3% 増だった。 (伊藤純夫、Reuters = 11-28-14)

◇ ◇ ◇

個人消費の停滞「懸念」最多 58 社 100 社アンケート

今後の国内景気への懸念材料を、主要企業 100 社への景気アンケートでたずねたところ、58 社が「個人消費の停滞」を挙げた。 昨春以降の 4 回の調査では最多となり、「海外経済の先行き」を初めて上回った。 4 月の消費税率引き上げの後、個人消費に勢いが戻らないことへの不安が広がっている。 朝日新聞の景気アンケートは年 2 回行い、原則として経営トップに面談している。 今回は 11 月 4 - 14 日に調査した。

国内の景気の懸念材料は、「企業収益の悪化」、「消費税率 10% への引き上げ」、「個人消費の停滞」、「海外経済の先行き」など、18 項目から二つまで選んでもらった。 直近の 3 回の調査は「海外経済」が最も多かったが、今回は「個人消費」が最多となった。 大企業の多くは業績を伸ばしているが、日本ハムの畑佳秀常務は「消費者が値段に敏感になった。 消費者全体の景気がよくなっているとはまだ言えない。」 キヤノンの田中稔三副社長は、個人消費など国内の景気の状況について「6、7 月と落ち込みが拡大し、今も長引いている」と話す。

今年度末(来年 3 月)の景気を現時点と比べたときの見通しは、「拡大」、「拡大の兆し」が計 75 社。 あわせて 90 社だった前回 6 月調査より、15 社減った。 「後退」、「後退の兆し」は、ともにゼロだった。 現在の国内の景況感では、「拡大」と答えた企業は前回に続いてゼロだった。 「緩やかに拡大」は前回より 12 社減って 56 社で、「足踏み状態」は前回より 14 社増えて 42 社だった。 楽観的な見方が減ってきていることが、うかがえる。 一方、「後退」と「緩やかに後退」を選んだのは前回は合わせて 4 社あったが、今回は 2 社に減った。

日本マクドナルドホールディングス (HD) の青木岳彦上席執行役員は「円安と株高で景気が良くなった感はあるが、消費の現場はどうもそうではない。 小売りや飲食業では、需要が増えた実感はない。」と話す。 オリックスの井上亮社長は「地方景気はまだら模様だ」と懸念する。 今夏は各地で天候不順に見舞われたこともあり、「日焼け止めや制汗剤を使う回数、洗濯の回数も減った(花王の沢田道隆社長)」という声もあった。

個人消費の力強さを指摘する意見もある。 TOTO の張本邦雄会長は「良いものにはお金を使うという、高額消費は戻ってきている」と話す。 一時は落ち込んだショールームの来客数が、夏以降はほぼ前年並みに回復しているという。 三菱地所の大草透常務執行役員は「個人消費は高額のものを中心に根強い需要が引き続きある。 私たちの事業でも、商業施設の売り上げの大きな落ち込みはみられていない。」と語った。 (下山祐治、田中美保、asahi = 11-22-14)

景気判断を据え置き 11 月の月例経済報告

内閣府は 25 日、11 月の月例経済報告を発表した。 国内の景気判断を前月のまま据え置き、「個人消費などに弱さがみられるが、緩やかな回復基調が続いている」とした。 今月は、個人消費の弱さが景気回復の足を引っ張っていることを明示した。

前月は「このところ弱さがみられる」としていた。 消費増税に加え、円安によるエネルギー価格の高止まりや生鮮食品の値上がりなどで家計に負担がかかり、物価の伸びに賃金の上昇が追いつかず、消費に勢いが戻らない。 今後の景気を「下押しするリスク」として、節約志向の高まりなど「消費者マインドの低下」を新たに加えた。 個別の項目では、企業の業況判断と雇用情勢の判断を引き下げた。 大企業の製造業は円安を追い風に収益を伸ばしたが、中小企業は伸び悩んでいる。 これまで堅調だった雇用では、新規の求人が減った。 一方、判断を引き上げたのは住宅建設と企業収益、輸入だった。(田中美保、asahi = 11-25-14)

◇ ◇ ◇

景気判断、下方修正へ - 2 カ月連続、生産停滞で = 10 月月例報告

政府が 10 月の月例経済報告で、国内景気の基調判断を下方修正する方針であることが 18 日、分かった。 4 月の消費税増税後の反動減で生産の回復が遅れていることを反映させる。 9 月に続き、2 カ月連続での判断引き下げとなる。 21 日の関係閣僚会議で、甘利明経済財政担当相が報告する。 (jiji = 10-19-14)

◇ ◇ ◇

景気判断下方修正、個人消費「足踏み」 = 9 月月例経済報告

[東京] 政府は 9 月の月例経済報告で景気判断を今年 4 月以来、5 カ月ぶりに下方修正し、「このところ一部に弱さも見られる」との文言を入れた。 特に個人消費について、足踏み感が見られるとして判断を弱めた。 ただ、労働市場の回復が続いており、雇用・所得環境が改善しているため、「緩やかな回復基調が続いている」との見方は変えなかった。 先行きの反動長期化のリスクに引き続き言及、景気の弱さを払しょくできないことへの懸念を示した。

個人消費については、8 月まで明確な改善が見られないことから、下方修正した。 全体の動きを示す消費総合指数が 7 月に前月比 0.6% 低下、新車販売台数は軽自動車の不振を主因に 8 月まで 3 カ月連続で前月比減少。 小売業販売額も 7 月は前月比で減少するなど、さえない指標が続いている。 月例経済報告では「消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動も徐々に緩和してきているものの、天候の影響もあってこのところ持ち直しの動きに足踏みが見られる」と指摘。 そうした中で「消費者マインドも持ち直しのテンポが緩やかになっている」とした。

先行きについては、夏のボーナスが良かったことなどもあり、「雇用・所得環境が改善していることから、持ち直していくことが期待される」としているが、「反動からの持ち直しの動きには、品目によってなおばらつきが見られることなどから、反動が長引く懸念にも留意が必要」とした。

このほかの項目はほぼ据え置いた。 設備投資と生産には「弱さ」の判断を残した。 設備投資は、機械受注や資本財出荷などが 7 月にかけて持ち直しているものの、内容を見ると反動減がまだ残っており、「増加傾向にあるものの、このところ弱い動きも見られる」と慎重な判断を維持している。 生産も 7 月に若干増加に転じたが、6 月の大幅減少を取り戻すほどではなく、「弱含んでいる」で据え置いた。

公共投資も、8 月の請負金額が減少していることを踏まえて「堅調」から「総じて堅調」に表現を変更。 貿易サービス収支については「赤字は減少傾向にある」から「赤字はこのところ横ばいとなっている」に表現を変更し、国内企業物価については、石油関連製品や電気料金が数カ月前の原油高鈍化を反映して「緩やかに上昇している」から、「このところ上昇テンポが鈍化している」に変更した。 消費者物価は「緩やかな上昇」で据え置いた。 (中川泉、Reuters = 9-19-14)

日銀が追加の金融緩和決定 増税後の景気低迷食い止めへ

日本銀行は 31 日の金融政策決定会合で、追加の金融緩和を決めた。 国債などをさらに買って市場に巨額のお金を流し込む。 消費増税後の景気低迷が想定よりも長引き、物価が伸び悩む可能性が強まったため。 景気の腰折れを防ぐ必要があると判断したとみられる。 政策委員 9 人(総裁、副総裁 2 人、審議委員 6 人)のうち、賛成 5 人、反対 4 人で決めた。 日銀の追加緩和は、昨年 4 月に過去最大規模の金融緩和を始めて以来、初めて。

日銀は従来、年 60 兆 - 70 兆円に相当するペースでお金を市場に流し込んでいたが、これを年 80 兆円に増やす。 このうち、銀行などから買い入れている長期国債は、年 50 兆円から年 80 兆円まで増やす。 株価指数に連動する投資信託 (ETF) はこれまでの買い入れ額の年 1 兆円から年 3 兆円、上場不動産投資信託 (J-REIT) は年 300 億円から年 900 億円に増やす。 (福田直之、asahi = 10-31-14)

◇ ◇ ◇

全国 CPI、9 月は消費税抜き前年比 1.0% 上昇

[東京] 総務省が 31 日発表した 9 月の全国消費者物価指数 (CPI) は、指標とされる生鮮食品を除くコア CPI が前年比 3.0% となり、8 月より 0.1 ポイント上昇率が縮小した。 ロイターがまとめた民間調査機関の予測中央値も前年比プラス 3.0% だった。 原油価格の急落でエネルギー関連が指数を下押しした。 消費税の影響(日銀試算で 2%)を除くと前年比は 1.0% で心理的な節目とされる 1% 割れ手前でぎりぎり踏みとどまった。

10 月も原油価格の下落が響く見通しだが、先行指標とされる 10 月の東京都区部の物価は、テレビや宿泊料などの寄与で食料・エネルギーを除くコアコア CPI の上昇率が拡大した。 9 月の全国コア CPI の指数は 103.5。 前月比では、2 カ月連続で横ばいとなった。 8 月と比べ前年比の伸びが縮小したのは、電気代や都市ガス代、ガソリンなどエネルギー関連の上昇幅が軒並み縮小したため。

一方、宿泊料は外国人観光客需要で上昇幅が拡大した。 コア CPI には含まれないが、天候不順の影響でレタスが前年比 75.4% 上昇するなど生鮮野菜が上昇した。 生鮮食品を含む総合指数は前年比で 3.2% 上昇(8 月 3.3%)、コアコア CPI は前年比 2.3% の上昇(8 月 2.3%)となった。 10 月の東京都区部は、コア CPI が前年比 2.5% (9 月 2.6%)、総合指数が同 2.5% (9 月 2.8%)、コアコア CPI が同 2.1% (9 月 2.1%)となった。

電気代や都市ガス代の上昇幅が 9 月より縮小したものの、ガソリンは逆に上昇幅が拡大した。 物価の基調を示すとコアコア CPI は、前月比で 0.3% と「大き目の上昇(総務省)」となった。 テレビが前年比 15.9% 上昇(9 月は 5.8%)、宿泊料が 10.0% (9 月 8.4%)と上昇幅が拡大したのが寄与した。 (竹本能文、Reuters = 10-31-14)

◇ ◇ ◇

家計支出、9 月は 5.6% 減 下げ幅は前月より拡大

総務省が 31 日発表した 9 月の家計調査(速報)は、2 人以上の世帯が使ったお金は 27 万 5,226 円となり、物価の影響を除いた実質で前年同月より 5.6% 減った。 減少は消費税率を引き上げた 4 月以降、6 カ月連続。 下げ幅は前月の 4.7% より拡大した。 (asahi = 10-31-14)

企業向けサービス価格、9 月は 3.5% 上昇

日銀が 25 日発表した 9 月の企業向けサービス価格指数(速報値、平成 22 年平均 = 100)は 102.4 と前年同月比 3.5% 上昇した。 消費税増税の影響を除く指数の上昇率は 0.8% と先月から横ばいだった。 同指数は金融や運輸、情報通信など企業間で取引されるサービスの価格水準を示す。 日銀は価格改定が集中する 10 月を控え、「9 月は全般的に動きが乏しかった」と指摘する。

消費税増税の影響の除くベースで、調査対象 147 品目のうち前年同月から上昇したのは 79 品目、下落は 41 品目だった。 運輸関係を中心に人手不足を背景とした単価上昇が目立った。 品目別では宅配便など道路貨物輸送の上昇率が先月の 1.0% から 1.3%、貸し切りバスなど道路旅客輸送が 1.1% から 1.7% にそれぞれ上昇。 運転手不足が深刻化する中、これまでの燃料費上昇を転嫁しきれていない分を値上げする動きがあった。

一方で国内航空旅客輸送は繁忙期の割高な運賃の適用期間が前年同月より少なかったため、前月より上昇幅が縮まった。 雑誌広告はタイアップ広告が好調だった前年同月の反動で、前月の上昇から下落に転じた。 (sankei = 10-27-14)

目を凝らしたい原油安と円安の光明

内外の景気減速や市場波乱。 視界不良の局面が続くが、一条の光明が差す。 原油を筆頭にした国際商品相場の下落だ。 この調子でいけば日本の交易条件は劇的に好転する。 消費再増税を論じる際には、このメリットに目を凝らしたい。 原油の指標となる WTI (ウエストテキサス・インターミディエート) の価格。 先週、一時 1 バレル 83 ドル台まで下落し、2 年 3 カ月ぶりの安値をつけた。 6 月につけた 107 ドル台の年初来高値に比べると、20 ドル余りの原油安である。

シェールガス革命で米国が新たな産油国として登場したうえに、景気減速で中国など新興国の原油需要が落ちている。 米金融緩和の縮小で商品市場に流れる資金が細った。 さらに米国とサウジアラビアが組み、原油収入に頼るロシアや「イスラム国」への経済制裁を狙っているとの見方もある。 果ては、「イスラム国」が資金稼ぎのために、安値で原油を売りさばいているとの読みさえ出ている。

理由はともあれ、原油安が進み国際商品相場が下落することは、日本にとってとても良いことだ。 資源国に対する輸入代金の支払いが減り、そのぶん国民の懐が温かくなるからだ。 輸出価格と輸入価格の比率である「交易条件」を物差しにして、日本経済の損得を考えてみよう。 2005 年をベースとして計算すると、その後の商品価格のうなぎ登りで、日本経済は膨大な「交易損失」を被った。

交易損失は国際商品の横綱である原油価格との相関が極めて高い。 05 年に 1 バレル 50 ドルだった原油価格が 100 ドルになると、ざっと 20 兆円の交易損失が生じる。 そんな関係が読み取れる。 原油価格が平均 103 ドル台だった今年 4 - 6 月には、05 年に比べた交易損失が年換算で実に 22.3 兆円にのぼった。 実質国内総生産 (GDP) に対し 4.2% に相当する所得が、交易条件の悪化で海外に吸い取られたのだ。

その原油は 7 - 9 月には平均 97 ドル台まで下落し、足元では 85 ドル近辺に低下した。 こうした原油価格の低下は交易損失を減らす要因となる。 仮に 10 - 12 月が平均 90 ドルで推移するとすれば、4 - 6 月に比べて 13 ドル余りの原油安となる。 「50 ドルの原油高で 20 兆円の交易損失拡大」という関係にあてはめれば、13 ドル余りの原油安は年換算で 5 兆円余り交易損失を縮小させる。

その分、所得が国内にとどまるわけで、一種の減税効果が働く。 消費税 1% が 2.7 兆円の税負担であるのと比べても、少なからぬ景気下支えとなることが理解できよう。 もっともエコノミストの多くは今のところ、交易条件の改善という良いニュースには関心を寄せていない。 円安は輸入価格の上昇を通じて家計を圧迫するといった、紋切り型の議論が大はやりだ。

だが幸いにも足元では、円相場の下げ幅よりも、原油など商品価格の下げ幅の方が格段に大きい。 円安の副作用はだいぶ軽減されているはずだ。 論より証拠、道ばたのガソリン販売価格は下げ基調にあるではないか。 一方で、円安で日本企業の輸出採算は着実に上向き、韓国などに対する競争力も回復しつつある。 それでも輸出額は伸びていない? 今までのところそうだが、先週末に聞いた大手自動車メーカーの経営者の話を紹介しておこう。 「米国工場の稼働率が高まってきたので、国内工場からの輸出を増やす局面に入りつつある」というのだ。

もうひとつ、円安は海外からの所得収入を押し上げる要因としても働く。 日本の対外純資産は 13 年末で 325 兆円と世界一。 対外資産は外貨建てが多く、対外負債は円建てが多い。 円安になれば対外資産に為替差益が生じ、利子や配当の受け取りが膨らむ。 こうみると、原油を筆頭に商品相場が下がるなかでの円安は、メリットの方が格段に大きい。 消費がもたつくなかで、この利点を最大限に享受するに越したことはない。 (編集委員 滝田洋一、nikkei = 10-13-14)

日本成長率の IMF 予想、先進国で最大の下方修正

[東京] 国際通貨基金 (IMF) は 7 日発表した最新の世界経済見通しで、今年の日本の経済成長率予想を 0.9% とし、7 月時点から 0.7 ポイント引き下げた。 先進国の中で最も大きな下方修正となった。 2015 年の成長率予想についても 0.2 ポイント引き下げ、0.8% とした。 IMF はまた、日銀の政策に関し、物価上昇ペースが鈍る、あるいは経済成長率が予想を下振れた場合は一段の緩和が必要との見解を示した。 ただ、構造改革や長期的な潜在成長力押し上げに向けた取り組みを同時に実施する必要があるとした。

一方、2015 年 10 月に予定される 10% への消費税率引き上げについては、予定通り実施するべきとの見解を示した。 IMF は「非常に高水準な公的債務を踏まえると、財政規律を確保するために消費再増税の実施は極めて重要だ。 ただ、消費再増税は内需に打撃を与える可能性が高く、景気への信頼感と投資の回復が必要となる。」と指摘した。 IMF はまた、今年 4 月の消費増税を背景とする第 2・四半期国内総生産 (GDP) の大幅減について、短期的となる見込みで、その後は緩やかに回復するとした。

アベノミクスの「3 本の矢」に関し IMF は、潜在成長力押し上げとデフレからの完全な脱却には、第 3 の矢である成長戦略として「より強力な構造改革」が必要とされていると強調。 労働力の供給を増やすための措置や農業およびサービス部門の規制緩和を求めた。 そのうえで、経済成長率押し上げへの取り組みは、高水準な公的債務がもたらす問題や大胆な財政再建の必要性という観点からも極めて重要だとした。 同時に、2015 年以降の中期的な財政再建の具体策が至急必要だと指摘した。

IMF はまた、日銀について、2% の物価安定目標が達成可能かどうか判断する際に利用する指標を明確にするなど、コミュニケーションの改善に一段と取り組むよう求めた。 「こういった取り組みは、資産買い入れプログラムの調整や将来的な出口戦略の準備が必要となった場合に市場の期待を適切に導くのに役立つことになる」とした。 (Reuters = 10-7-14)

東京圏の特区、素案提示 ビル規制緩和や外国人向け施策

地域を限って規制を緩める「国家戦略特区」について、東京圏(東京都、神奈川県、千葉県成田市)の区域会議が 1 日開かれ、ビジネスの拠点やまちづくり、医療・創薬の分野で区域計画の素案が示された。

東京都心では、ビルの容積率を大きくしたり、手続きを早める都市計画法の特例などを使ったりと、10 地区で事業を行う。 東京駅八重洲口の地下に、三井不動産などが大規模なバスターミナルをつくり、五輪会場や空港などに行き来しやすくする。 地下鉄日比谷線の新駅整備に合わせ、虎ノ門で外国人向けのマンションやインターナショナルスクールをつくる。 10 地区とも、遅くとも来年度中に都市計画の決定をめざす。

医療分野では、慶応大学病院(東京都)で医療保険を一部で使いながら、国内では未承認の医薬品を迅速に使えるようにすることや、医療法の特例を使い、川崎南部病院(川崎市)で医療ツーリズムを行うための病床新設などが盛り込まれた。 (asahi = 10-2-14)

◇ ◇ ◇

国家戦略特区、都は 9 区限定 政府側打診に応じず

安倍政権が成長戦略の柱に据える国家戦略特区について、東京都は 23 区のうち 9 区だけの指定となることが分かった。 神奈川や大阪など特区に選ばれた他府県は全域が指定されるが、東京都は都議会などに配慮して、特区となる地域を限定するよう求めたという。

政府がまとめた政令案によると、神奈川、大阪、京都、兵庫の 4 府県は全域を指定する。 一方、東京都は千代田、中央、港、新宿、文京、江東、品川、大田、渋谷の都心、湾岸を中心にした 9 区の指定を求め、政府側が規制緩和の対象エリアを広げるよう打診しても応じなかった。

東京都は特区で認められる医療や雇用の規制緩和を組み合わせ、外国企業の人材確保の支援や創薬ビジネスの拠点づくりなどを進める計画を持つ。 独自に金融の規制緩和も追加で国に求めていく方針だが、政府側の評価は低く「東京都は国が進めたい規制緩和には消極的」との批判もある。 (asahi = 4-16-14)

鉱工業生産 8 月は予想下回る -1.5%、一進一退続く

[東京] 経済産業省が 30 日発表した 8 月鉱工業生産指数速報は前月比 1.5% 低下の 95.5 となり、2 カ月ぶりに低下した。 ロイターの事前予測調査では前月比 0.2% 上昇と予想されていたが、発表数値は予想を下回った。 前年比は 2.9% 低下となり、2 カ月連続で前年を下回った。 業種別にみると、はん用・生産用・業務用機械、輸送機械、電気機械などが低下した。 鉱工業出荷指数は前月比 1.9% 低下、在庫指数は 1.0% 上昇だった。

先行きの生産予測指数は 9 月が前月比 6.0% 上昇、10 月が同 0.2% の低下となった。 経済産業省は生産の基調判断を「弱含みで推移」として据え置いた。 生産と出荷は 7 月に前月比ではやや上昇に転じたものの、8 月は再び低下に転じ、今年 1 月から隔月で一進一退を続けている。 しかも予測調査における生産計画を年初から下回り続けており、生産水準は 2 カ月連続で前年割れとなった。 在庫は 4 カ月連続で上昇しており、減産が在庫積み上がりに追い付いていない。

農林中金総合研究所の主任研究員、南武志氏は「生産は完全に後退しているとまでは言えないが、相当鈍い。 景気全体についても年内は成長は底ばい状態で、明確な改善はしづらいだろう。 それが雇用、物価に波及する可能性が高い。」と指摘。 このため、消費増税を行うのは厳しい状況で、増税するとしても大がかりな財政出動が必要だとみている。 金融政策についても、「物価が今年度後半にかけて再加速するとの確信が持てなければ、年内に追加緩和の可能性は十分ある」と述べている。 (中川泉 編集 : 宮崎亜巳、Reuters = 9-30-14)

◇ ◇ ◇

大企業の景況感、再びプラスに転じる 7 - 9 月期

内閣府と財務省は 11 日、7 - 9 月期の法人企業景気予測調査(政府短観)を発表した。 大企業の景況感を示す指数は全産業でプラス 11.1 となった。 消費増税後の 4 - 6 月期にマイナスへ転じたが、再びプラスとなった。 公共事業などで注文が増えた生産用機械の製造業のほか、自動車や部品の製造業、サービス、卸売業などで改善した。 一方、中小企業の指数はマイナス 10.0 で、2 四半期続けてマイナスだった。

指数は、景況感が前期より「上昇した」と答えた企業の割合から「下降した」と答えた企業の割合をさし引いた数字で、四半期ごとに調査。 プラスなら「景気が良くなった」と判断する企業が多いことを示す。 大企業の景況感は 4 - 6 月期のマイナス 14.6 から大幅に改善したが、前回調査時点の見通しだったプラス 13.4 には届かなかった。 先行きを示す指数は、10 - 12 月期には大企業はプラス 9.9、中小企業はマイナス 0.6 と見込む。 財務省は「企業が、駆け込み需要の反動減は和らぎつつあるととらえていると確認できた」と分析する。 (asahi = 9-11-14)

◇ ◇ ◇

企業物価、3.9% 上昇 = 17 カ月連続プラス 8 月

日銀が 10 日発表した 8 月の企業物価指数(速報値、2010 年平均 = 100)は 106.4 と前年同月比 3.9% 上昇した。 前年水準を上回ったのは 17 カ月連続。 (jiji = 9-10-14)

◇ ◇ ◇

景気一致指数 2 カ月ぶり改善 7 月、先行指数も上昇

内閣府が 5 日発表した 7 月の景気動向指数(速報、2010 年 = 100)は足元の景気を映す一致指数が前月比 0.2 ポイント上がって 109.9 となり、2 カ月ぶりに改善した。 鉱工業品の出荷や小売業の販売が上向いたが勢いは鈍く、景気は足踏みが続いている。 景気の先行きを映す先行指数は 2 カ月続けて上昇し、景気が少しずつ回復していく姿も見えてきた。

内閣府は一致指数に基づく景気の基調判断を「足踏みを示している」に据え置いた。 消費税率が 8% に上がった 4 月から 4 カ月続けて同じ判断になる。 7 月は一致指数を構成する指標のうち、鉱工業品の生産や出荷などがわずかながら改善した。 小売業と卸売業の販売も消費増税後の一時的な落ち込みからは持ち直し、指数の上昇に貢献している。

先行きを示す先行指数は 106.5 と前月に比べて 0.6 ポイント上がった。 5 月まで 4 カ月続けて前月を下回っていたが、6 月から 2 カ月続けて改善している。 中小企業による売り上げ見通しなどが良くなり、先行指数を押し上げている。 指数から見ると景気は足元の動きが鈍いものの、先行きは回復が期待できる。 ただ、10 月に公表される 8 月の一致指数が前月比で低下すると、指数に基づく基調判断が「局面変化」に転じるとみられる。 機械的な判断では景気後退に陥った可能性を示すことになり、足元の景気は微妙な局面にある。 (nikkei = 9-5-14)

クールジャパン投資、第 1 弾発表 若者文化の輸出後押し

官民ファンドのクールジャパン機構(海外需要開拓支援機構)は 25 日、第 1 弾となる投資案件を発表した。 機構は 4 件で 140 億円強を投じ、民間資金と合わせると最大約 600 億円の規模となる。 日本のアニメやファッションなど海外で人気がある若者文化を産業として後押しする。

海外にマンガやフィギュアなどを売り込むベンチャー企業に出資する。 インターネットで通信販売を営むトーキョーオタクモード(米デラウェア州)に機構が今後 3 年間で最大 15 億円を投資。 民間のベンチャーキャピタルからも追加出資を募り、米国や東南アジアでの物流拠点の整備や、マーケティングの強化費用にあてる。 同社は東京・秋葉原で人気のグッズなども英語で紹介している。

機構は和食を東南アジアに売り込むため、物流網もととのえる。 川崎汽船と日本ロジテムと組み、ベトナム・ホーチミン郊外で官民合計で 15 億円出資する。 冷凍・冷蔵できる大型の倉庫を 2016 年までに建設する。 このほかマレーシアの首都クアラルンプールでは、三越伊勢丹ホールディングスが展開する百貨店を全面改装。 テナントを入れ替えてほぼ日本の商品を扱う店にする。 中国・寧波市ではエイチ・ツー・オーリテイリングと組み、日系で最大級の百貨店を建てる。 (nikkei = 9-25-14)

初 報 (5-29-14)

日経平均終値、253 円高 6 年 10 カ月ぶりの高値

19 日の東京株式市場は、米国景気拡大が続くとの見方を背景にした円安を受け、株高が加速した。 日経平均株価は、前日の終値より 253 円 60 銭 (1.58%) 高い 1 万 6,321 円 17 銭と、昨年末につけたリーマン・ショック後の高値、1 万 6,291 円 31 銭を超え、2007 年 11 月以来、6 年 10 カ月ぶりの高値で取引を終えた。

東京証券取引所第 1 部全体の値動きを示す TOPIX (東証株価指数)は 14.00 ポイント (1.06%) 高い 1,331.91。 出来高は 25 億 8 千万株。 前日の欧米株式市場が値上がりし、円相場も 1 ドル = 109 円台まで円安が進んだことで、業績が上ぶれるとの期待から自動車や機械など輸出関連株を中心に買い注文がふくらんだ。 (asahi = 9-19-14)

大都市横目に沈む地方 8 割が地価下落

大都市圏での上昇が目立つ今年の「基準地価」。 ただ、地方圏では約 8 割が下落と苦戦が続く。 人口減や産業の衰退といった要因に、土砂災害などのリスクが追い打ちをかける。

■ 交通網が整備、東京は地価上昇

秋田県は都道府県別で住宅地、商業地、工業地とも下落率が最大だった。 人口減少率も全国一で、近年は年に約 1 万人減っている。 全用途での下落率が 10.9% と最大だったのは、にかほ市平沢の井戸尻地区(工業地)。 電子部品大手 TDK の企業城下町だったが、円高や需要低迷で同社が 2011 年から市内 4 工場の閉鎖を決定。 協力会社も契約を解除され、井戸尻地区の 2 社だけでも計 500 人超が離職した。 電子部品生産を TDK に依存していた板垣工業は、昨年 10 月からレタス工場として生き残りを図るが、「まだ採算はとれない。」

住宅地で下落率 1 位の 9.9% となったのは、新潟県長岡市青葉台 2 丁目。 都市再生機構 (UR) の前身の公団が 37 年前に開発を始めたニュータウンだ。 当初計画で 4 万人が住むはずが、現状は約 3,900 人。 冬の豪雪などが弱みとなった。 UR は今年 3 月、造成が終わった土地を地元の不動産会社に売却。 不動産会社は値下げを決めた。

一方、東京圏の地価上昇は交通網の整備が大きい。 東急東横線と東京メトロ副都心線が昨春に直通運転を始めた武蔵小杉駅(川崎市中原区)。 近くの商業地は 13.3% の上昇で、全国 2 位、東京圏で 1 位に立った。 渋谷、横浜ともに最速 13 分の利便性。 商業施設やタワーマンションの建設が続くが、駅前の不動産会社は「使える路線が増え続けており、すぐ埋まる。」 工業地でも、外環道が 17 年度に区間開通予定の千葉県船橋市で 10.4%、新東名・新富士インターチェンジに近い静岡県富士市で 2.4% 上昇の地点が出た。(新田哲史、松浦祐子)

■ 災害リスクが追い打ち

災害リスクによる地価下落も目立つ。 昨年 10 月の土砂災害で 39 人が死亡・行方不明となった伊豆大島(東京都大島町)。 町役場に近い元町 4 丁目の基準値の地価は前年より 10.0% 下がった。 商業地の下落率では全国一。 国土交通省は「観光の低迷に、土砂災害が拍車をかけた。」とみる。 「どこも後継者がいない。 そこへ思いもしなかった災害だ。」 元町商店会長でホームセンターを営む白井忠一さん (65) は「食べるだけで精いっぱい」と嘆く。 町によると、観光客は 73 年の 83 万 9 千人をピークに、11 年には東日本大震災の影響もあって 19 万 4 千人まで落ち込んだ。

役場近くで不動産業を営む立木(ついき)隆一さん (51) は高台に持つアパートなど 7 棟が全半壊し、入居者も亡くなった。 被災現場は先月、ようやく電気が復旧し、重機での片付けに追われる。 ただ、建て替えや修理は不透明だ。 広島市での土砂災害で多数の死者が出たことを受け、政府は土砂災害防止法の改正を表明。 住居の強度を高めるよう求め、建築そのものにも規制をかける土砂災害特別警戒区域の指定を進める方針だ。

特別警戒区域や警戒区域の指定は「資産価値が下がる」とする住民の反対もあり、全国的に遅れている。 立木さんの土地も今後、対象となる可能性がある。 町は被災後に対策の遅れを批判された。 川島理史(まさふみ)町長 (62) は「下落率全国一は残念だが、不動産価格に影響しても、都の区域指定には協力する」と話す。

国交省は、南海トラフ地震の被害想定が、住宅地で下落率 7 位の和歌山県田辺市と同 9 位の浜松市南区、商業地で同 5 位の兵庫県南あわじ市に影響したとみる。 担当者は「東日本大震災以降、被害がなくても危険地域として認識され、取引が敬遠される例が増えた」と話す。 (小林誠一、asahi = 9-18-14)

◇ ◇ ◇

3 大都市圏の住宅地、6 年ぶり上昇 基準地価発表

国土交通省は 18 日、今年 7 月 1 日時点の基準地価を発表した。 市場に出回るお金を増やす大胆な金融緩和などを背景に、東京、大阪、名古屋の 3 大都市圏の住宅地は 2008 年以来、6 年ぶりに前年より上昇した。 商業地は 2 年連続で上がっており、個人や企業が不動産を購入する動きが広がっている。

3 大都市圏の住宅地は 0.5%、商業地は 1.7% それぞれ上昇した。 住宅ローンの金利が過去最低の水準であるほか、値段がさらに上がる前に買おうとする人が多く、マンションや戸建て住宅の販売が好調だった。 商業地の上げ幅は前年の約 3 倍となった。 好業績の企業が事務所を拡大するなど都心部でオフィス需要が高まっているほか、近郊では駅前の商業地がマンション用地として買収される事例が増えているという。 (山下龍一、上栗崇、asahi = 9-18-14)

消費者態度指数は4カ月ぶり低下 = 8 月消費動向調査

消費者物価

記事コピー (asahi = 3-12-14 〜 9-9-14)

企業の設備投資、3% 増 4 - 6 月期、5 四半期連続増

4 - 6 月期の企業による国内の設備投資額は、前年同期より 3.0% 増の 8 兆 5,617 億円だった。 増加は 5 四半期連続だが、伸び幅は前期(1 - 3 月期)の 7.4% より縮小した。 財務省が 1 日、法人企業統計調査(金融・保険業を除き、ソフトウエア投資を含む)として発表した。 製造業は同 0.8% 減で、3 四半期ぶりに減少した。 石油・石炭や情報通信機械などが減少した。 一方、非製造業は 5.0% 増となり、5 四半期連続で増加した。不動産や卸・小売りなどの業種が伸びた。 (asahi = 9-1-14)

◇ ◇ ◇

鉱工業生産指数 2 カ月ぶり上昇 96.8 に

経済産業省が 29 日発表した 7 月の鉱工業生産指数(2010 年 = 100、季節調整済み)の速報値は、前月を 0.2% 上回る 96.8 だった。 上昇は 2 カ月ぶり。 経産省は基調判断を「弱含みで推移」と据え置いた。 (asahi = 8-29-14)

◇ ◇ ◇

6 月の機械受注、8.8% 増 3 カ月ぶりプラスに

内閣府は 14 4日、企業の設備投資の動向をいち早く示す 6 月の機械受注統計を発表した。 変動の大きい船舶・電力を除く民需の受注額は、前月比 8.8% 増で 7,458 億円だった。 電気機械や建設業などが伸び、3 カ月ぶりに増えた。 一方、4 - 月期は前期比 10.4% 減と 5 四半期ぶりにマイナスに転じた。 6 月はプラスだったが、4、5 月に大きく落ち込んだのが響いた。 内閣府は基調判断を「一進一退で推移している」とし、2 カ月続けて判断を引き下げた。

4 - 6 月期の大幅な落ち込みは、2009 年 1 - 3 月期(12.3% 減)以来で、比較できる 05 年以降、3 番目の下げ幅だった。 3 月末時点ではプラスを見込んでいたが、パソコンの基本ソフト「ウィンドウズ XP」のサポート切れや、建設機械などの排ガス規制が強化されるのを前に、駆け込み需要があり、その反動が出たとみられる。 同時に発表した 7 - 9 月期の見通しは、前期比 2.9% 増を見込む。 (asahi = 8-14-14)

◇ ◇ ◇

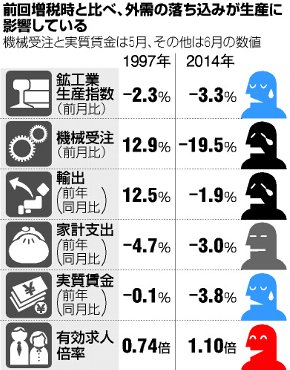

増税後の景気回復に暗雲 鉱工業生産弱含み・輸出も不振

4 月の消費増税後、景気はいったん減速した後に回復に向かうと見られていたが、「変調」を示す経済指標が出はじめている。 30 日発表の 6 月の鉱工業生産指数は市場予測よりも大きく落ち込んだ。 消費や輸出も回復の足取りは鈍い。 景気は本格回復に向かうのか、専門家の見方も分かれる。

消費増税前には必ず「駆け込み需要」が起きるため、増税後は反動でいったん景気が落ち込む。 安倍政権は、夏場の景気の回復度合いを見極め、来年 10 月に消費税率をさらに 10% に引き上げるかどうか今年末に判断する。 このため夏場の経済指標は、再増税判断を左右することになる。 経済産業省が発表した 6 月の鉱工業生産指数(2010 年 = 100、季節調整済み)の速報値は、前月を 3.3% 下回る 96.7 となり、2 カ月ぶりに下落した。 下げ幅は増税直後の 4 月より大きく、市場予測も下回った。 基調判断も「弱含みで推移している」と、2 カ月ぶりに引き下げた。 (西尾邦明、笹井継夫、asahi = 7-31-14)

◇ ◇ ◇

鉱工業生産指数、2 カ月ぶりマイナス 6 月速報値

経済産業省は 30 日、6 月の鉱工業生産指数(2010 年 = 100、季節調整済み)の速報値を発表した。 前月より 3.3% 下落して96.7 となり、2 カ月ぶりにマイナスだった。 経産省は基調判断も「弱含みで推移」に引き下げた。 (asahi = 7-30-14)

◇ ◇ ◇

国内の新規上場企業数、リーマン・ショック前の水準に

国内の株式市場に新規上場する企業数が今年上半期(1 - 6 月)は 26 社に達し、2008 年のリーマン・ショック前の水準を回復した。 株高の追い風で、業種は主流だった情報通信以外にも広がっている。 下半期はリクルートホールディングスや無料通話アプリ LINE の上場が見込まれ、年間で 80 社と 7 年ぶりの高水準になる可能性もある。

上半期は、液晶パネルのジャパンディスプレイ(3,347 億円)や、再上場を果たした西武ホールディングス(445 億円)など資金調達額が大きい案件が目立った。 総額は前年同期の 7 倍超の 5,381 億円だった。 東証によると、年間の新規上場がピークだったのは 00 年の 204 社。 だが、リーマン・ショックに上場基準の強化が重なり、09 年には 19 社に落ち込んだ。 (鈴木友里子、asahi = 7-13-14)