中国人民銀行、預金準備率 0.5% 下げ 景気下支え狙い

中国人民銀行(中央銀行)は 12 日、金融機関から強制的にお金を預かる比率を示す預金準備率を 18 日から 0.5% 幅引き下げると発表した。 市中に出回るお金の量を増やして企業や個人がお金を手に入れやすくし、減速傾向が強まっている景気を下支えする狙い。

準備率は昨年 12 月 5 日、約 3 年ぶりに引き下げられて以来、今回の景気減速の局面では 3 度目。 11 日に発表された 4 月の消費者物価指数 (CPI) は前年同月比で 3.4% 増と、前月の 3.6% 増より低かった。 4 月の卸売物価指数も 2 カ月続けて前年同月よりマイナスだった。 主な都市で住宅の価格や取引件数も下がっている。

景気を支えてきた不動産投資の鈍化に加え、欧州危機の影響で輸出の伸びが失速するなど、経済の勢いが鈍っている。 インフレや不動産バブルの心配が一時的に遠のいた時期をとらえて、人民銀は追加の金融緩和に踏み切ったものとみられる。 (北京 = 吉岡桂子、asahi = 5-12-12)

◇ ◇ ◇

中国が追加金融緩和 預金準備率 0.5% 引き下げへ

中国人民銀行(中央銀行)は 18 日、金融機関から強制的にお金を預かる比率を示す預金準備率を 24 日から 0.5% 幅引き下げると発表した。 市中に出回るお金の量を増やして企業や個人がお金を手に入れやすくし、景気を下支えする狙いだ。

準備率は昨年 12 月 5 日、約 3 年ぶりに引き下げられて以来、今回の景気減速の局面では 2 度目。 欧州債務(借金)危機の影響で、輸出や海外からの直接投資が減速。 一方で、お金の量を増やすと投資対象になると心配していた国内の不動産の価格の値上がりの勢いは鈍っている。 (asahi = 2-18-12)

◇ ◇ ◇

中国が金融緩和へ 預金準備率 0.5% 幅引き下げ

中国人民銀行(中央銀行)は 30 日、中央銀行が商業銀行から強制的にお金を預かる際の比率(預金準備率)を 0.5% 幅引き下げる、と発表した。 景気を下支えするため、市場に出回るお金の量を増やす「金融緩和」へと約 3 年ぶりに転じた。

12 月 5 日から実施する。 預金準備率は、2010 年 1 月から 12 回にわたって合計 6% 幅引き上げられてきた。 預金準備率を下げると、金融機関は中央銀行に預けていたお金を企業の貸し出しなどに回すようになる。 これまでよりお金が市場に増え、企業の投資や個人の消費を刺激する効果が期待できる。

中国では、経済成長率は 9% 台を維持しているものの、物価や不動産の価格を抑えようと 5 回の利上げを含めて続けてきた金融の引き締めの影響で、年初から 3 四半期続けて経済成長が鈍った。 最大の貿易相手である欧州の政府債務(借金)危機で、10 月の輸出の伸び率が 15.9% になるなど、通年で 3 割以上伸びていた輸出が悪化しているためだ。 資金繰りに苦しむ中小・零細企業や地方政府も増えている。

一方で、中国政府が懸念していた消費者物価 (CPI) の上昇率は 7 月の 6.5% をピークに 10 月には 5.5% まで下がった。 住宅価格も今春以降安定し、北京や上海、深セン(センは土へんに川)など大都市では 3 割余も下がる物件も出ている。 深まる欧州危機への警戒感は強く、景気を刺激する方向にかじを切ったものとみられる。 (asahi = 11-30-11)

レアアース、カザフから調達 脱中国狙い 5 月合意へ

中国、レアアースの輸出制限 (2)

記事コピー (asahi = 2-11-11 〜 4-29-12)

中国、エコカー普及計画 20 年までに 500 万台

中国の自動車産業 (2)

記事コピー (asahi = 12-23-09 〜 4-18-12)

人民元の変動幅 1.0% に拡大 中国人民銀行

中国人民銀行(中央銀行)は 14 日、一日につき上下「0.5%」に制限している人民元の変動幅を「1.0%」に拡大する、と発表した。 16 日から実施する。 取引の基準値は、人民銀が毎朝、設定している。

人民元は円やドルと異なり、急激な変動が経済を混乱させるとして、中国当局が動きを規制している。 現在の経済情勢では、人民元は急激に値上がりしないと判断し、管理をやや緩めた。 来週の国際会議や来月初旬の米中戦略・経済対話の場で、人民元の値上がりを抑えていることに対する国際世論の圧力をかわす狙いもある。 (asahi =4-14-12)

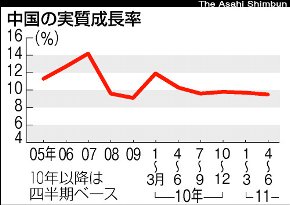

中国 GDP 8.1% 増 減速、5 四半期連続

中国国家統計局は 13 日、2012 年 1 - 3 月期の国内総生産 (GDP) の成長率を発表した。 物価上昇分を除いた実質 GDP 成長率(前年同期比)は 8.1% で、米リーマン・ショックの影響を受けた 09 年 1 - 3 月期 (6.6%) 以来、3 年ぶりの低さだった。 5 四半期続けて下がり、経済成長は減速している。

欧州の政府債務(借金)危機で輸出の伸びが落ちたのに加え、物価上昇を抑えようと金融を引き締めた影響で国内の投資や生産も鈍っている。 10 年に 1 度の政権トップの交代を控え、中国政府は成長の急激な失速を避けようと、景気を後押しするために市場に出回るお金の量を増やし始めた。 GDP をくわしくみると、政府の公共事業、企業の設備投資、不動産開発などで構成する固定資産投資(都市部)は前年同期比 20.9% 増だった。 昨年通年より約 3 ポイント下がった。 (asahi =4-13-12)

◇ ◇ ◇

2011 年の GDP は 47 兆元超 統計局公報

国家統計局は 22 日、2011 年の国民経済・社会発展統計公報を発表した。 それによると、昨年は世界経済の歩みが大幅に減速する中で、中国の国民経済と社会の発展は安定的で急速な成長を遂げ、物価は徐々に下がり、構造が改善され、国民生活が引き続き改善され、社会が進歩を続けるという独自の様相を呈した。 第 12 次五カ年計画(2011 - 15 年、十二五)期間の良好なスタートを切ったといえる。

速報値の計算によると、2011 年の国内総生産 (GDP) は 47 兆 1,564 億元で前年比 9.2% 増加した。 同局の謝鴻光副局長によると、昨年の中国の経済成長ペースは前年に比べ鈍化したが、世界の主要国・地域より目立って急速であり、世界の経済成長に対する貢献度は引き続き上昇した。

同広報によると、昨年の消費者物価指数 (CPI) は前年比 5.4 ポイント上昇し(食品価格は同 11.8 ポイント上昇)、生産者物価指数 (PPI) は同 6.0 ポイント上昇した。 固定資産投資は同 23.6% 増加し、社会消費財小売総額は同 17.1% 増加し、貨物輸出入額は同 20.3% 増加した。

都市部の新規就業者数は 1,221 万人に上った。 農村居住者の一人当たり平均純収入は 6,977 元に上り、同 11.4% 増加した。 都市部住民の一人当たり平均可処分所得は 2 万 1,810 元で、同 8.4% 増加した。 (中国・人民網 = 2-23-12)

◇ ◇ ◇

中国 GDP 9.2% 増 インフレ抑制などで伸び鈍化

中国国家統計局が 17 日発表した 2011 年の国内総生産 (GDP) の速報値は、物価上昇分を除いた実質で前年と比べて 9.2% 増えた。 欧州の政府債務(借金)危機と国内のインフレを抑えるための金融引き締めの影響で、10.4% だった 10 年に比べて鈍化して、2 年ぶりのひとけた成長となった。

10 - 12 月期は前年同期比 8.9% 増で 4 四半期続けて減速。 09 年 4 - 6 月期 (8.2%) 以来、2 年半ぶりの低い伸びだった。 専門家の多くは 12 年通年でも 11 年ぶりの 8% 台の成長を予想している。 中国政府は、今年 1 - 3 月期が「困難な時期となる可能性がある(温家宝〈ウェン・チアパオ〉首相)」と懸念。 消費を拡大する補助金や減税、市場に出回るお金を増やす金融緩和策を追加で検討している。 (asahi = 1-17-12)

中国成長率、7 - 9 月期も 9% 台 輸出にかげりも

中国国家統計局が 18 日発表した今年 7 - 9 月の国内総生産 (GDP) 成長率は、物価変動の影響を除いた実質成長率(対前年同期比)が 9.1% だった。 昨年 10 - 12 月の 9.8% をピークに成長が鈍っている。

今年 1 - 9 月では、9.4% だった。 昨年は 3 年ぶりに 10% 台を回復した。 しかし、今年は通年でも 9% 前半との予想が多い。 物価高は夏をピークに落ち着きつつあるが、最大の貿易相手である欧州の政府債務(借金)問題の影響で輸出の勢いが鈍りつつある。 好調だった中国景気も減速が懸念され始めた。 (asahi = 10-18-11)

◇ ◇ ◇

中国 GDP 9.5% 増 4 - 6 月 伸び鈍化の懸念も

中国国家統計局が 13 日発表した 2011 年 4 - 6 月の国内総生産(GDP、速報値)の成長率は、物価変動を除いた実質で前年同期比 9.5% 増だった。 1 - 3 月は 9.7%。 公共投資や輸出が高い伸びを示しているが、今後の減速を懸念する声もある。

同時に発表した 11 年前半(1 - 6 月)の実質成長率は 9.6%。 年後半は、物価上昇を抑える金融引き締めの影響などで成長率は低下しそうだ。 通年では 9% 台を維持するとみられ、中国政府が目標とする 8% は上回る見通し。 ただ、リーマン・ショック後の世界経済は中国など新興国の高成長が牽引役を務めており、欧米経済の先行きには不安もある。 中国経済のペースダウンには警戒感も出ている。 (asahi = 7-13-11)

偽物はびこる中国に「本家」がワイナリー 仏の高級銘柄

フランス・ボルドーの高級ワイン「シャトー・ラフィット・ロートシルト」の持ち株会社が今月、山東省でワイナリーを着工した。 中国で最高級ワインの代名詞とされる「拉菲(ラー・フェイ = ラフィットの中国語)」は偽物も多く、輸入をはるかに上回る量が売られている。 「本家」がワイナリーを建て、ワイン消費が急増する中国市場での成長を狙う。

「ドメーヌ・バロン・ド・ロートシルト (DBR) ・ラフィット」と中国政府系複合企業体の「中信集団」が、合弁で同省蓬莱に 1 万 7,316 平方メートルのワイナリーを建設。 投資額は約 1 億元(約 13 億円)。 ラフィットの生産はアジアでは初めてで、中国で 15 年かけて適地を探した。 (asahi = 3-29-12)

欧州危機「最大の不確実性」 中国人民銀総裁

中国人民銀行の周小川総裁が 12 日、北京で記者会見した。 金融政策の決定にあたって、債務(借金)危機に直面する欧州の経済や金融市場の状況を、「最大の不確実性」と位置づけた。 ただ、欧州への投資については、同席した易綱副総裁が「続ける」と述べ、ドルに偏る外貨準備の構成を「多元化する方針は変えていない」と強調した。

周総裁の定例会見は、全国人民代表大会(全人代 = 国会に相当)に合わせた 3 月の 1 回のみ。 限られた「対話」の機会に、数百人の記者が詰めかけた。

周総裁は、市場に流通する資金量を減らすため、金融機関から強制的に預かるお金の比率「預金準備率」を引き下げる追加の金融緩和をする可能性について「(預金準備率は) 20% に達しており、理論的には(引き下げの)余地は大きい」との見方を示した。 ただ、「必要性は見極めなければならない」と述べ、景気が減速するなかで高まる金融緩和への過度な期待を牽制(けんせい)した。 (asashi = 3-12-12)

S & P : 中国資本の不動産企業を格下げする可能性も

S & P の 8 日付レポートによると、中国不動産市場は日々深刻化し、数多くの不動産企業は経営困難な局面に陥る。 今後半年以内には中国資本の不動産企業を格下げする可能性もある。 中国政府はこれに対し不動産政策を緩和するとの見方を示した。

不動産市場の弱気、融資コストの高騰、流動性供給不足などを受け、中国資本の不動産企業の融資難は激化。 2011 年 6 月 - 2012 年 6 月には不動産価格は 10% 下落すると予測した。 さらに世界経済が減速する中、アジア地域諸国の不動産市場は萎縮する可能性があると見通しを示した。 (中国・新華社 = 3-9-12)

中国、成長率目標 7.5% に引き下げ 2012 年

中国の全国人民代表大会(国会に相当)が 5 日、北京の人民大会堂で開幕した。 温家宝(ウェン・チアパオ)首相は施政方針演説にあたる政府活動報告で、2012 年の経済成長率目標を 7.5% とすると表明し、05 年から 7 年にわたって掲げてきた「8% 前後」から引き下げた。

温首相は「経済発展の質の確実な向上に力点を置く」と強調。 バブルを招いた投資や低賃金に頼った輸出がひっぱる高成長路線から脱し、「社会の安定」や環境保護をより重視した成長への転換を目指す決意を示した。

中国共産党は秋の党大会で指導部交代が予定されており、今年は胡錦濤(フー・チンタオ)政権にとって事実上、総仕上げの年。 現体制の約 10 年間では、経済規模が 4 倍に急拡大する一方、貧富の格差の拡大や環境の悪化など高成長のツケが表面化した。 米金融危機時に打ち上げた「4 兆元(1 元は約 13 円)」の景気刺激策は不必要とみられる公共事業にも向かい、地方政府の不良債権となっている。 (asahi = 3-5-12)

北京・上海の 1 人当たり GDP、東欧諸国並みに

北京や上海の 1 人当たり GDP (域内総生産)が 2011 年に 1 万 2 千ドルを超え、ハンガリーなど東欧諸国並みとなった。 北京市統計局は「アッパーミドル(中の上)の豊かな国の水準に達した」としている。 ただし、全国平均と比べた格差は 2 倍以上だ。

上海市が 20 日に発表した 1 人当たり GDP は、前年より 13.7% 増えて 1 万 2,784 ドル。 中国の都市で最も高かった。 01 年は 4 千ドルにも達しておらず、10 年で 3.3 倍に増えた。 北京市は同 1 万 2,447 ドルで、市統計局の于秀琴副局長は会見で「全体的な豊かさは先進国に近づいた」と述べた。

世界銀行のランキング(10 年)で比べると、北京や上海は、上から 40 番台後半のハンガリーやポーランドといった東欧諸国のほか、南米のチリなどとほぼ同じ水準だ。 日本は 4 万 2,831 ドルで 14 位。 (asahi = 1-21-12)

強い不満・断固反対 … 中国企業、米が制裁対象に

【北京 = 大木聖馬】 中国外務省の劉為民(リウウェイミン)報道局参事官は 14 日、米国務省がイラン制裁法に基づき、中国の国有石油貿易企業を制裁対象としたことについて談話を出し、「強い不満と断固反対」を表明した。

談話では「米国がイランへの一方的な制裁措置の国際化をたくらんでいる」と非難し、中国とイランのエネルギーや経済分野の協力は「他の多数の国々の場合と同様に正常なもの」と主張した。 (yomiuri = 1-15-12)

◇ ◇ ◇

米制裁の中国国有企業「理由は捏造」 対イラン輸出巡り

イランに石油精製品の輸出をしているとして、米政府が制裁対象に加えた中国国有企業、珠海振戎公司は 13 日、「これまでイランに石油精製品を輸出したことはなく、制裁理由は捏造だ」と反発した。 中国紙、法制晩報などが伝えた。

制裁の結果、米国への輸出許可証が得られなくなるが、同社の広報担当者は「米企業と取引したことがないため、何の影響もない」としている。 また「イランからの原油輸入はこれまでのところ、通常通り行っている」と説明。 「制裁は不可解だ」と話したという。 米国務省は 12 日、珠海振戎を制裁対象に加えた理由として、同社が「イランに対する石油精製品の最大の供給元だ」と発表している。 (北京、kyodo = 1-13-12)

12 月の中国輸出入、伸び鈍化 通年では輸出世界一維持

中国の 2011 年 12 月の輸入は前年同月より 11.8% 増、輸出は 13.4% 増にとどまった。 輸入は 1 - 11 月では 26.4% 増えていたが、伸びが急速に鈍化している。 欧州の政府債務(借金)危機で世界の景気が悪くなっているうえ、中国自身も成長の勢いが減速していることが鮮明になった。

中国税関総署が 10 日発表した貿易統計で明らかになった。 11 年通年では、輸入は前年より 24.9% 多い 1 兆 7,435 億ドル、輸出は 20.3% 多い 1 兆 8,986 億ドルだった。 増加率は、いずれも 30% 以上だった前年より大幅に鈍化した。 貿易黒字は 1,551 億ドルで、05 年(1,020 億ドル)以来の低い水準となった。

今年は輸出の増加率が一けた台にとどまるとの見方もある。 中国商務省は 15 年まで毎年の増加の目標を平均 10% 前後においている。 ただ、貿易の規模をみると、11 年は輸出入とも過去最大で、輸出は世界一を維持。 輸出入の合計は前年比 22.5% 増の 3 兆 6,420 億ドルで、首位の米国に迫る勢いだ。 (北京 = 吉岡桂子、asahi = 1-10-12)

◇ ◇ ◇

中国の輸出、3 カ月連続鈍化 欧州危機響く 11 月

中国税関総署が 10 日発表した 11 月の貿易統計によると、輸出は前年同月比 13.8% 増の 1,745 億ドル(約 13 兆円)、輸入は同 22.1% 増の 1,599 億ドル(約 12 兆円)だった。 輸出の伸びは前月より 2.1 ポイント下がり、3 カ月続けて鈍化した。 欧州の政府債務(借金)危機にともなって世界の景気が減速しているのが響いたとみられる。 中国自身の成長も鈍っていて、輸入の伸びは前月より 6.6 ポイント落ちた。

1 - 11 月の累計でみると、輸出は 21.1% 増にとどまり、通年で 30% 強伸びた前年と比べて急降下している。 最大の貿易相手である欧州向けの伸び率は 15.1%、米国向けは 14.8% だった。 日本向けは、東日本大震災の復興需要もあって 23.3% と底堅かった。 (asahi = 12-10-11)

◇ ◇ ◇

9 月中国貿易黒字は 145 億ドルに縮小、世界的な景気低迷を反映

[北京] 税関当局が 13 日発表した 9 月の中国貿易統計は、前年比で輸出・輸入ともに減少し、貿易黒字は 2 カ月連続で縮小した。 世界経済の低迷と国内経済の成長鈍化を反映した。 人民元の一段の上昇容認を求める米国の圧力に反論する材料を中国に与える内容となった。

9 月の輸出は前年比 17.1% 増で、前月の 24.5% 増から伸びが鈍化。 輸入も 8 月の 30.2% 増から 20.9% 増に減速した。 貿易黒字は 145 億ドルで前月の 178 億ドル、7 月の 315 億ドルから縮小した。 12 カ月移動平均の貿易黒字は 1,803 億ドルで、8 月時点の 1,827 億ドルから減少した。

国泰君安証券(上海)のアナリスト、Wang Hu 氏は「輸出の伸びは予想をかなり下回り海外の経済低迷を反映した。 伸び鈍化のトレンドは今後数カ月続く見通しだ。」と述べた。 ロイターのエコノミスト調査では、9 月の輸出は 20.7% 増、輸入は 24.5% 増、貿易黒字は 163 億ドルとみられていた。

貿易黒字の縮小を受け、中国政府は米議会に対し、経済不均衡解消に向け努力している証拠と主張する可能性がある。 米上院は 11 日、2,500 億ドル以上の対中貿易赤字削減に寄与するとして、人民元上昇を促す対中為替制裁法案を可決した。

中国国開発証券のアナリスト、Du Zhengzheng 氏は「貿易黒字の縮小と輸入インフレの鈍化により、人民元上昇加速を求める圧力はやや和らぐかもしれない。 輸出の伸びが予想を下回ったことで、中国政府は今後数カ月人民元上昇ペースを鈍化させる可能性がある。 ただ、政府の人民元改革の主な方向性に変わりはないだろう。」と述べた。

9 月の輸出は日数調整後前月比では 1.6% 増加。 8 月は 3.3% 減、7 月は 5.4% 増だった。 対欧州連合 (EU) の貿易黒字は 129 億ドルで、8 月の 148 億ドルから減少。 対 EU 輸出は前年比 9.8% 増で 7 月と 8 月の 22.3% 増から大幅に鈍化した。 対米黒字は 8 月と変わらずの 200 億ドルだった。 (Reuters = 10-13-11)

人民元相場の変動幅拡大で異例の示唆、中国人民銀総裁、国際化に自信

中国人民元切り上げ (2)

記事コピー (asahi = 2-28-11 〜 1-9-12)

中国の人口ボーナスは 1 - 2 年で終焉か 日本から教訓を

中国社会科学院人口研究所研究員、浙江大学兼職教授の蔡〓氏(〓は日へんに方)はこのほど、取材に対し、「中国の人口ボーナスは 1 - 2 年で終わる。 中国は戸籍制度改革のペースを速めるべき」との見解を示した。 中国網日本語版(チャイナネット)が報じた。

蔡〓教授によると、中国の出生率は非常に低い水準まで下がり、そのほかの発展途上国よりはるかに低く、高齢化が加速していることがわかる。 しかし、中国の特徴は高齢化ではなく、「未富先老(豊かになる前に高齢化社会になる)」である。 そのほかの発展途上国の人口構造と比較すると、この特徴は明らかである。 中国以外の発展途上国を見ると、2010 年の 65 歳以上の人口割合は平均 5.3% だが、中国は 8.9% と遥かに高い。 「未富先老」は、人口ボーナスの終焉を早めると見られる。

1960 年代中ごろから、中国の扶養人口比率(15 歳以下、65 歳以上の非生産年齢人口が 16 - 64 歳の生産年齢人口に占める比率)は低下し続けているが、2013 年ごろに低下傾向は止まり、急上昇に転じる見通し。 つまり、1 - 2 年後に中国の人口ボーナスは終わるということになる。

人口ボーナスの終わりが中国経済の持続可能な成長にもたらす試練について、蔡〓教授は「中国は労働集約型産業の比較優位を徐々に失い、そのときに経済成長はある程度減速するだろう」と述べた。 日本はその一つの例で、教訓にする価値があるという。 日本の経済成長率は、人口ボーナス期には 9.2% に達したが、終焉に近づくと 3.8% に下がり、人口ボーナスが終わった 1990 年以降は年平均でわずか 0.89% となった。

対策について、蔡〓教授は次の 2 つを提案をした。 まず、政策見直しと制度改革を行うことだ。 戸籍制度改革を通じた人材流動における制度面の障害の除去、積極的な雇用政策による雇用拡大、基本的公共サービスの均等化を通じた需要拡大などがある。 もう一つは、教育や研修を通して労働者の素養を高め、雇用の質を向上させ、中国製品の比較優位と競争力を高め、第 2 次人口ボーナスの開始に条件を作りだすことである。 (サーチナ = 1-7-12)

中国の PMI、50.3% に回復 2011 年 12 月

中国物流購入連合会が 1 日に発表した 2011 年 12 月の製造業購買担当者景気指数 (PMI) は正月と春節(旧正月)の節日効果で、前月比 1.3 ポイント上昇の 50.3 にまで回復した。 経済成長の減速は落ち着きつつあるが、成長の勢いは依然弱いことを示している。 新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。

PMI は国際的に用いられているマクロ経済指標の 1 つで、国の経済活動の状況判断と予測に重要な役割を果たす。 50% を上回ると製造業の拡大、下回ると縮小を示す。 (中国・人民網 = 1-2-12)

中国の GDP が 2018 年に米国を超えると予測 = 英誌

英誌「エコノミスト」は中国の国内総生産 (GDP) は 2018 年に米国を超えると報じた。 同誌によると、21 の主要経済指標のうち、半分以上の指標で中国がすでに米国を超えており、2025 年までに、すべての指標で中国が米国を超える見込みだという。 中国網日本語版(チャイナネット)が報じた。

「エコノミスト」は 21 の主要経済指標のうち、製造業生産量、外貨資産、輸出額などの指標を含む 12 の指標で中国が米国を超えていると伝えた。 GDP に関しては、現在、米国が中国の約 2 倍となっているものの、最新の長期経済見通しやインフレ率、為替レートの変化などをもとに計算した結果、中国の GDP は 2018 年に米国を超える見込みだとした。

「エコノミスト」は根拠として、過去十年間における中米の平均成長率が 10.5% : 1.6% であること、中米の平均インフレ率が 4.3% : 2.2% であることを挙げた。 そのほか、2005 年の中国の為替制度改革実施以降、人民元が年平均約 4% で上昇していることも一因だとした。 「エコノミスト」の楽観的な見方によると、中国は今後 10 年間、年平均 7.75% の GDP 成長率を維持するという。 (サーチナ = 12-30-11)

中国版 GPS、試験運用開始 独自に開発、軍事利用も

中国の衛星測位システム「コンパス」の試験運用が 27 日始まった。 米国の全地球測位システム (GPS) に対抗して独自に開発したもので、これまでに測位衛星「北斗」を 10 機打ち上げた。 2020 年ごろには計 35 機体制で全世界のカバーを目指す。

有事の際に軍事作戦が妨害されないよう米国に依存しない独自の測位システムにこだわっており、93 年から開発を進めてきた。 建造を進めている空母群の運用や弾道ミサイルの誘導に使う狙いがあるとみられる。 中国衛星測位システム管理弁公室の報道官によると、試験運用では中国とその周辺地域でのカーナビゲーションシステムなどに位置情報を提供する。 災害時の救援活動にも役立てる。

来年にはさらに北斗を 6 機打ち上げ、10 月までにアジア太平洋全域に範囲を広げて実用化する。 位置情報の精度の誤差も現在の 25 メートル程度から 10 メートル程度まで高めるという。 報道官は「世界中でサービスを提供し、国際協力を進めたい」とした。 (北京 = 峯村健司、asahi = 12-27-11)

中国の広深高速鉄道、開通へ 温州事故後、初の新規路線

中国・温州で 7 月に起きた高速鉄道事故で開通を見合わせていた広東省の広深高速鉄道が 26 日、営業を始める。 事故の後、初の高速鉄道の開通となる。 中国政府による事故調査の結果はまだ公表されておらず、世論の反発も予想される。

広深高速鉄道を管理、運営する広州鉄路集団公司(広鉄集団)が 22 日夜、ホームページ上で明らかにした。 多くの住民が帰省する春節にあわせたダイヤ「春運」が 1 月 8 日に始まるのに間に合わせる形だ。 深セン(センは土へんに川)北 - 広州南の 102 キロで、当面は時速 300 キロまでの速度で営業する。 当初は、8 月の「深センユニバーシアード」に合わせた開通を予定していたが、温州事故への対応で鉄道省への批判が高まり、見送られていた。 (asahi = 12-23-11)

中国経済「システマティックリスク」はゼロ - JP モルガン幹部

<中国証券報> JP モルガン・チェースのアジア太平洋地域董事総経理の〓(龍の下に共)方雄氏は 3 日、「中国経済にシステマティックリスクが現れる可能性はほぼゼロだ」との見方を示した。 6 日付中国証券報が伝えた。 また、「中国にみられるいかなるバブルはいずれも、一時的で局地的な特定の業種に限ったもので、その多くが周期性を持ったバブルであり、構造的なバブルにはならない」と述べた。

その上で、中国経済と先進国経済の最も根本的な違いは、中国経済がトレンド的な成長であるのに対し、先進国の成熟した経済は周期的な成長にすぎないことにあると指摘。 先進国はバブルが現れれば、そのバブルをパンクさせなければ問題を解決できないが、中国はバブルが出現しても、国内総生産 (GDP) 成長率を 8% 以上に維持できれば、バブルが簡単に消化されるとし、「中国が日本の失われた 10 年と同じ轍を踏むことはない」との見方を示した。

同氏はまた、中国が 10 年後に世界一の経済大国になる可能性が非常に高いとの認識を示し、「この予測は、極めて控え目な経済成長見通しと、人民元レートが段階的に上昇していくと仮定して得たものだ」と付け加えた。 (サーチナ = 12-7-11)

広がる都市と農村の格差 = ジニ係数は警戒ラインを突破 - 中国

2011 年 12 月 5 日、中国経済網は、記事「都市住民と農民の収入格差は 8.9 倍に拡大 = 貧富の差は警戒レッドラインを突破」を掲載した。

先日、科学出版社が出版した『中国住民消費需給の変遷と要素影響の研究』によると、1978 年から 2010 年の約 30 年間で、中国都市住民の一人当たり可処分所得は 55 倍に増加。 一方、農民は 43 倍にとどまった。 都市と農村の格差は広がりつつあり、1985 年の 2.9 倍から 2009 年の 8.9 倍へと拡大している。

所得分配の不平等性を示す指標とされているのがジニ係数だ。 0.4 が社会が容認できる限界値と言われているが、中国は1980 年代中期の 0.16 から 2010 年に 0.48 にまで上昇。 警戒線のはるか上に到達してしまった。 (Record China = 12-7-11)

サムスン電子、中国半導体工場新設に向け許可申請

【ソウル】 売上高世界 1 位の半導体メーカー、韓国のサムスン電子は 6 日、中国にフラッシュメモリーの製造工場を建設するために韓国政府に許可を申請したことを明らかにした。 工場増設でスマートフォン(高機能携帯電話)やタブレット端末向けの半導体の需要増に対応する構え。

国内で許可がおり、さらに中国政府からも許可が得られれば、同社にとって米テキサス州オースチンの工場に次ぐ、国外 2 番目の半導体工場が誕生することになる。 同社はリリースで、韓国知識経済省に申請書を提出済みで、建設着工は来年、操業開始は 13 年をめどにしていると述べた。

新工場では、電源を切ってもデータを保持しておける「NAND 型フラッシュメモリー」の製造を予定している。 同社によると、20 ナノメートル以下の製造プロセスが採用される予定。 (ウォールストリートジャーナル = 12-7-11)

中国経済が初体験する「1 次産品値下がり」、商機も副作用もあり

<中国証券報> これまで 9 年間、価格上昇が続いてきたエネルギー、金属、農産品などの一次製品だが、このところ市場価格の下落が続いている。 中国証券報はこのほど、「中国の国内経済モデルは一次製品の値上がりの中で確立されたため、今後は中国経済に様々な副作用が出る」などとする内容の、商務部国際貿易経済協力研究院の梅新育・研究員のリポートを掲載した。

原則として最も重要なのは、中国経済の影響力を十分認識し、これを機に世界経済システムにおける中国の地位を高めることだ。 他の新興市場の需要の増加で中国の需要の減少を補えるとの見方もあるが、大部分の新興市場は国家財政が比較的弱く、基礎産業とインフラが中国の水準に達するのは難しく、それほど多くの一次製品の需要は期待できない。

一次製品価格の下落により、ますます多くの国、地域、企業が彼らにとっての中国市場の意義を実感し、中国の地位と交渉能力が高まるだろう。 この影響力を合理的に運用すれば、より良い外部環境を創造することができる。

また、これを機に市場インフラ整備を進める必要がある。 現在の主要商品先物取引市場は、構造、運営メカニズム、監督管理などの面で欠陥があり、一部の投機筋が市場を操作して暴利を貪っている。 相場が上がっている時には、過度の投機を抑制して市場の透明度を高めようとしても、より大きな阻害力が働き、卑劣な操作行為は「市場原理」という名目のもとに庇護されてしまう。

一次製品の値下がりは、全体としては中国という「世界の工場」には有利だが、一方で、国内の資源生産区、資源業界、海外で自然資源開発投資を行っている企業はダメージを受けるだろう。

これまで中国企業は海外で多くの自然資源開発プロジェクトへの投資を行ってきた。 統計によれば、2010 年末現在の中国の海外採鉱業直接投資残高は 446.6 億米ドルに達し、中国の海外直接投資残高全体の 14.1% を占めた。 最近でも、複数の上場企業が新たに参入を表明した。

しかし、多くのプロジェクトはまだ一定規模の生産能力をもっておらず、今後、存続の危機に直面するだろう。 一定の生産能力を形成するためには、資本投入を増やす必要がある。 しかし、価格の上げ下げに敏感な資本が、このタイミングで興味を持つとは限らない。

原則として、中国の海外資源投資は、相場が下がっている時に投入を増やしてより多くの資源のコントロール権を獲得し、投資コストを抑える「反周期戦略」をとるべきだ。 われわれは、いかにして海外資源開発投資プロジェクトを続行させるかを検討すると同時に、新しい投資プロジェクトを探し、最終的に世界の鉱物資源メジャーの支配力を抑え、次に上げ相場になった時の中国の地位を高める必要がある。

中国の鉱産資源は大規模かつ急速な工業化の需要をまかなうには不十分だ。 特に、需要の多い石油、ガス、鉄鉱石などの主要資源の埋蔵量が不足している。 また、中国の鉱産資源は品質が低く、採掘の難度も高く、コストが高い。 さらに、鉱産資源区の分布も偏っていて、主要な資源はいずれも経済の中心と海路から遠く離れたところにあり、輸送コストが高い。

一次製品の価格上昇が続いていた時には、国内の貧鉱にも開発価値が見出され、資本がなだれ込んだが、現在は状況が一変した。 今後、国内の大規模な鉱産開発は環境、社会治安、收入分配など一連の副作用をもたらすだろう。 また、製造業は中国経済の基礎であり、国内資源に立脚する方針に固執すれば、グローバル経済市場において中国の製造業は国際同業者よりも高いコストを払うことになるだろう。 (サーチナ = 11-21-11)

中国、閣僚級の金融監督機関 3 トップそろって交代

中国政府の金融監督機関の 3 トップが 29 日、そろって交代した。 いずれも閣僚級で、銀行業監督管理委員会主席に尚福林・前証券監督管理委員会主席 (59)、証券監督管理委員会主席に郭樹清・前中国建設銀行会長 (55)、保険監督管理委員会主席に項俊波・前中国農業銀行会長 (54) がそれぞれ就いた。 国営新華社通信が同日、伝えた。

来年で就任 10 年となる中国人民銀行(中央銀行)の周小川総裁 (63) は欧州債務問題の影響もあって続投の見方がある一方、後任に中国最大の国有銀行、中国工商銀行の姜建清会長 (58) らの名前が取りざたされている。 中国では、国家主席を筆頭に中国共産党指導部が大幅に交代する来秋の党大会を控えて、地方政府トップなど人事が活発化している。 (北京 = 吉岡桂子、asahi = 10-29-11)

人民元建て中国投資、本格スタート 国際化へ? 規則公表

中国人民銀行(中央銀行)と商務省は 14 日、海外や香港から人民元建てで中国内に直接投資する際の規則を公表した。 これで、外国人が中国で企業を買ったり、工場を建てたりするときに人民元を使いやすくなり、人民元の国際化が進む可能性がある。

今までは規則が示されておらず、外国人の人民元建て投資はあまりなかった。 今後は、海外や香港から中国内に人民元建てで投資するときは省政府に認可申請しなければならない。 投資額 3 億元(約 37 億円)以上の場合は、各省を通じて中国政府の認可が必要になる。 この仕組みは外国人がドルや円建てで中国内に投資するときとほぼ同じだ。 (asahi = 10-14-11)

IMF 「アジア太平洋地域、成長の下ぶれリスク高い」

国際通貨基金 (IMF) は 13 日、アジア太平洋地域の経済見通しを発表した。 欧米経済の混乱で「成長の下ぶれリスクが高い」と指摘。 インフレ警戒を続けながら内需主導型の成長に転換していく必要があるとした。 都内で記者会見したアヌープ・シン・アジア太平洋局長は「アジアは先進国の内需縮小をカバーする役割を果たすべきだ」と述べた。

シン局長は輸出への打撃を挙げ、「アジアも先進国と完全にデカップリング(切り離し)されているわけではない」としつつも、「内需は堅調で、世界経済の不確実性に強力に対抗する力が培われている」と指摘。 アジア株価の下落も 2008 年の金融危機に比べれば「ずっと軽い影響でしかない」として、「再び投資はアジアに戻ってくる可能性が高い」と述べた。

また、中国経済については「輸出に依存してきたが、内需という新しい成長の先導役を、特に消費サイドで育てる必要がある」と指摘。 「財政支出の優先順位を変え、インフラ投資ではなく、国内消費を支えることに軸足を置かないといけない」と述べた。 (asahi = 10-13-11)

◇ ◇ ◇

日・中・欧米の三角貿易構造を変えるのは難しい

中国社会科学院(社会科学アカデミー)は先月 31 日に発表した「日本経済青書」の中で、中日貿易は早くから両国の範囲をはるかに越えたものとなっている、との見方を示した。

中国は日本から技術含有量の高い部品を輸入し、中国で組み立てた後に米国や欧州などの最終消費地に輸出する。 こうした日本、中国、欧米からなる三角形の貿易構造は、不合理ではあるけれども、短期間でこれを変えることは難しい。 中日貿易はすでに世界貿易や世界経済と緊密に結びついたものになっているという。 中国新聞網が伝えた。

同青書によると、2010 年の日本経済の成長率は 3.9% だった。 日本にとって過去 20 年間で最高の成長率であり、同年の欧米先進諸国の成長率を上回った。 3.9% の内訳は、内需による牽引が 2.1 ポイント、外需による牽引が 1.8 ポイントとなっている。

内需拡大が困難な情況の中にあって、日本経済の回復にとっては外需が常に最も主要な動力源の一つとなる。 中国は日本の最大の貿易パートナーであり最大の輸出国だ。 2002 年以降、中国の対日貿易は赤字が続いている。 同青書によると、中国経済の高度成長が日本経済の回復を直接に牽引し、日本経済の中国に対する依存度がますます高まっているという。

日本で発生した東日本大震災とそれに続く津波、原子力発電所の放射性物質漏洩事故などについて、同青書は次のように指摘する。 災害がもたらした破壊は、日本企業のみならず中国企業にも影響を与えた。 だが放射性物質漏れがコントロールされれば、今回の災害がグローバル経済に与える影響は限定的だ。 中日間の経済貿易関係が受ける影響も限定的で、中国経済の高度成長は引き続き日本経済の回復を牽引していくものとみられる。

中日貿易総額は増加を続けているが、増加率は中国の対外貿易総額の増加率を大きく下回る。 2001 年から 2010 年の 10 年間、中日貿易の平均増加率は約 14.4% に達したが、同期に中国の対外貿易の平均増加率は 21.2% で、両者の間には大きな開きがある。 同青書によると、こうしたことを受けて、中国の貿易総額に占める中日貿易の相対的な割合が低下しているという。

同青書は、中国の経済規模が日本を抜いたことについて、中国の人口は日本の 10 倍であり、国内総生産 (GDP) の規模が日本を超えたことは驚くにあたらない、との見方を示す。 中国と日本との間には、国民の豊かさのレベル、経済発展のバランスのレベル、社会の公平さのレベル、都市化率、産業構造、企業の研究開発などの各方面で、なお大きな隔たりがあるという。 (中国・人民網 = 6-1-11)

中国政府系ファンド、4 大商銀株買い支え

【上海 = 戸田敬久】 国営新華社は 10 日、中国政府系ファンドの中央匯金投資が中国工商銀行、中国建設銀行、中国銀行、中国農業銀行の四大国有商業銀行の株式を市場を通じて同日から購入し始めたと報じた。 新華社は購入の目的を国有重点金融機関の経営の安定と発展を支持するためと説明した。

10 月 1 日から始まった国慶節(建国記念日)の長期連休明けの同日の上海総合指数は、2,344.787 と前営業日(9 月 30 日)に比べて 0.6% 安となり、約 2 年半ぶりの安値をつけた。 一方、中央匯金が株式を購入した四大商銀の株価は中国銀が 0.7% 値上がりするなど軒並み小幅上昇した。

同日の上海市場の売買代金は 399 億元(約 4,800 億円)と低水準。 市場では「今後の大型銘柄の新規株式公開 (IPO) を控えて株式売買が冷え込む中、政府がいち早く対策を打ち出した(国内証券)」との指摘があった。 (nikkei = 10-10-11)