�g�����v�哝�́ATPP ���E�̑哝�̗߂ɏ��� - �Ēʏ������]��

�g�����v�đ哝�̂� 23 ���A�č��������m�A�g���� (TPP) �𗣒E���邽�߂̑哝�̗߂ɏ������A���R�f�Ղd���鐔�\�N�ɂ킽�鐭���]���������B�@�g�����v�哝�̂͑��� 11 �J���Ƃ̒ʏ�����ł��� TPP ���痣�E����哝�̗߂ɏ���������A�u������ꂪ�Ƃ����s���́A�č��̘J���҂ɂƂ��Ă��炵�����Ƃ��v�Əq�ׂ��B�@���L�V�R����уJ�i�_�Ƃ̖k�Ď��R�f�Ջ��� (NAFTA) �Č��J�n�̖��߂ɂ͏������Ă��Ȃ����ANAFTA �Ɋւ���s���ɂ��Ă͍�ƒ����ƁA�z���C�g�n�E�X�̓��ǎ҂������������ɏq�ׂ��B

�����v�哝�̂́u����ɂ��Ă����͒����Ԙb���Ă����v�Əq�ׂ��B�@���哝�̂͑I���풆���� TPP �₻�̑��̒ʏ�����ɔ���\�����Ă���A����̑哝�̗߂͋����ł͂Ȃ����̂́A�ꕔ�̋��a�}�c����č��̎��R�f�Տd���̐������ՂɎ��Ƃ��\�z���Ă�����Ƃ̊�����h�������B�@�g�����v�哝�̂� TPP ��͈͂̋����ʂ̋���ɒu�������邩�ǂ����͕s�����B�@�ی��`�I�ȐF�ʂ����߂�������̌o�ςɗ^����e�������O����Ă���B

�J�g�[�������Œʏ��������������f�B���N�^�[�A�_���E�C�P���\�����́u�哝�̂����悵�ĕی��`�𐄐i���A�������̎p��������قǖ��m�ɕ\���������Ƃ͂��ĂȂ��v�Ƃ��āA�č��̒ʏ������ 1934 �N�ȗ��A�}�h���Ď��R���ƗZ�a�A���ێ�`�Ɍ������Ă����Ǝw�E�����B�@TPP ���E��J���c�̂�ꕔ�̖���}�c���A�Ă�����Ђ͊��}�B�@����A�_�Ƃ�q���̗��Q���\����c�̂����]���������ق��A���a�}����������̐����o���B�@�W�����E�}�P�C����@�c���i���a�A�A���]�i�B�j�͕č����A�W�A�Ő헪�I�n�ʂ��̂āA�����ɉe���͊g��̋@���^���邱�ƂɌ��O�������A�uTPP ����̓P�ނ͊Ԉ�������f���v�Ƃ̃R�����g�\�����B

�ē������Y�ҁE�������� (NCBA) �́uTPP �� NAFTA �͒����ԁA���ʂɂ������Ă������A���ۂ̂Ƃ���O���f�Ղ͕ċ����Y�ƂɂƂ��Ă����Ă��̃T�N�Z�X�X�g�[���[�������v�Ƃ��A���������ʏ����肪�Ȃ���ƊE�� 1 �������� 40 ���h�������̔���グ�������Ǝw�E�����B�@�t�b�g�E���b�J�[��E�H���}�[�g�Ȃǂ̏����ƎҁA�i�C�L�Ȃǂ̃u�����h���ATPP ���E�ɂ���ėA���Őߖ�̋@��������ƁA�u���[���o�[�O�E�C���e���W�F���X�̃f�[�^�͎����Ă���B

���{��č��A���L�V�R�A�V���K�|�[���Ȃ� 12 �J���̖f�Ղ����R������ TPP �́A�I�o�}�O�����̃A�W�A�d������̒����������A����}��ꕔ�̋��a�}�c���̔��Ŕ�y�̎葱���Ɏ��邱�Ƃ͂Ȃ������B�@TPP �̐�s���͕s�����ɂȂ����B�@���{�W�O�͍�N 11 ���ɁA�č������� TPP �͈Ӗ����Ȃ��Ȃ邾�낤�Ɣ������Ă���B�@�����A�x�g�i����I�[�X�g�����A�Ȃǂ͕č��Ȃ��ł����ӂ����炷��l���������Ă����B

NAFTA �ɂ��ăg�����v�哝�̂� 22 ���A�J�i�_�̃g���h�[�A���L�V�R�̃y�j���j�G�g�哝�̂Ƃ̉�k�ŋc�_���J�n������肾�ƌ�����B�@�g�����v�哝�̂͂��˂� NAFTA ���Čٗp�r���̌������Ƙ_���Ă��邪�A���肪�������Ĉȍ~�̕č��̌ٗp�ɂ͂قƂ�Ǖω����Ȃ��B�@�哝�̂͏A�C��ɕč��ƍ�����ڂ�����Ɛi��ŋ��͂��Ă����p�����������B

�z���C�g�n�E�X�㋉�X�^�b�t�̏A�C���T�̖`���ŁA�uNAFTA ��ږ��A�����x���ɂ��čČ����J�n����B�@���L�V�R��č��A�S�Ă̊W�҂ɂƂ��Ĕ��ɗǂ����ʂɂȂ�ƍl���Ă���B�@���ꂪ�܂��ɋɂ߂ďd�v���B�v�ƃg�����v�哝�̂͌�����B (Toluse Olorunnipa�AKevin Cirilli & Austin Weinstein�ABloomberg = 1-24-17)

�����Ƃɂ悬��u6 �d��v�@�� TPP ���E�ƕ������n�k��

22 �������ɂ����Ĕ����������������̒n�k�ƕč��̃g�����v�����哝�̂̊����m�o�ϘA�g���� (TPP) ���E�錾�Ƃ��� 2 �̃j���[�X�́A�����{��k�Ђ�������ʂ��Ă������{�̐����Ƃɋꂢ�o�����v���N�������ɈႢ�Ȃ��B�@���~���⎩�R�f�Ջ���̒x��A�d�͕s�� �c�B�@5 �N�O�ɐ����Ƃɏd���̂����������u6 �d��v�ł���B

�u�A�C������ (TPP) ���E��ʍ�����B�v�@���{���� 22 �������ɓ����{��k�Ђ̗]�k�Ƃ��Ă͂ق� 2 �N�Ԃ�ƂȂ鋭���̗h�ꂪ�P��������A�č��ł̓g�����v�����哝�̂��ʏ�����⍑�h�Ȃǂɂ��Ă̐���ۑ���f����������C���^�[�l�b�g��Ō��J�����B�@�u�E�ETPP�v�̓g�����v���̑I������B�@�g�����v�������łȂ��A��ґw�ɐl�C�̂���������}�̃T���_�[�X�����\���I�� TPP ���������Ė��i���A�N�����g���������Ύp���ɌX���Ă����B

�� �����s��͐D�荞�ݍς�

���̈Ӗ��ŁA�����s��ł͋����͂Ȃ������悤���B�@�����̒n�k����Q���ŏ����ɂƂǂ܂肻���Ȃ��Ƃ������āA22 ���̓��o���ϊ����� 5 �����L���A�O����� 56 �~ (0.3%) ���� 1 �� 8,162 �~�Ɩ� 10 �J���Ԃ�̍��l��t�����B

�Ƃ͂����A�n�k�� TPP �͐��Ă���Ȃ��W�ɂ���B�@2011 �N�̓����{��k�Ђł͌������̂œd�͕s�����[�������A�����ԁi�T�v���C�`�F�[���j�����f���ꂽ�B�@���~����J���K���̌������Ȃǂƍ��킹�āu6 �d��v�ɔY�܂���Ă������{�̐����Ƃ��炷��A�O���[�o���ɐ��Y�E�����̐���z�������Ȃ��Ƃ̎v�������߂�o�����������B�@���R�f�ՂⓊ���̃��[�������ەW�������� TPP �́A���̂��߂̒ǂ����ƂȂ�͂��������B

�� �f�Պg��ɂ�ݓ������x�g�i������

���ہA���{��Ƃ� TPP �������������ē����o���Ă����B�@�Ⴆ�ATPP ������\�����Ă���x�g�i���B�@�_�C�L���H�Ƃ͖� 100 ���~�𓊂��āA18 �N�t�܂łɎ�s�n�m�C�ߍx�ɉƒ�p�G�A�R����p�̐V�H������݂���ƍ��Ĕ��\��������B�@���D�O��͖k���̍`�p�s�s�A�n�C�t�H���Ɍ��ݒ��̑�^���ۍ`�Ɩk�Ă����Ԓ��q�H���� 18 �N�ɊJ�݂���v�������Ă����B�@TPP ����������A����A�W�A�̉������Ɩk�Ă̖f�Ղ�������ƌ�����ł̂��Ƃ��B

�����炱���A�n�k�ƕč��� TPP ���E�Ƃ��� 22 ���̃j���[�X�́A���{�̐����Ƃ��܂� 5 �N�O�Ɉ����߂������̃C���p�N�g���߂�B�@���R�f�Ր��s���l�܂�A���{�Œn�k���X�N����g�ɔw�������Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B�@�������ATPP ���Y�����Ă��A�����Ƃ̐�s�����Â��Ȃ����Ƃ͌�����Ȃ��B�@�����A�Z�b�g�E�}�l�W�����g�̐_�R�������́u���V�A����������ŃA�W�A�n��ł̖f�ՁE�������[�����\�z����ȂǁA�č������ł����{���ł��邱�Ƃ͂܂�����v�Ǝw�E����B

11 �N�̐k�Ќ�ɂ́A���ٓI�ȃX�s�[�h�ŕ�����Ƃ�i�߁A�Z���ԂŐ��Y�ĊJ�ɂ������������{��ƁB�@�u�g�����v�哝�́v�̓o��Ő��E�̖f�Ր��h��钆�ł��̒�͂��ł��邩�A�^���������B (�x�c�����Anikkei = 11-22-16)

�y�g�����v�����哝�́z �A�C�����ɁuTPP �E�ށv��錾�@���I�㏉�߂Ė���

�y���V���g�� = ���_�K���z �g�����v�����đ哝�̂͂Q�P���A�r�f�I���b�Z�[�W�\���A���N 1 �� 20 ���̏A�C�����Ɂu�����m�헪�I�o�ϘA�g���� (TPP) ����E�ނ���ӎu��\������v�Ɛ錾�����B�@�g�����v�����哝�̑I��� TPP �E�ނɌ��y����̂͏��߂āB�@�g�����v���̓��b�Z�[�W�̂Ȃ��Łu�A�C�����ɋN������s���{�Ƃ��Ă̍s���v��B�@���̈�Ԗڂ̍��ڂƂ��� TPP �E�ނ̐錾���������B�@���̂����Ōٗp��Y�Ƃ�č��Ɏ��߂����߁A�Ԃł̎��R�f�Ջ����ڎw���Ƃ��Ă���B

�g�����v���͂��̂ق��A�V�F�[���J����ΒY�Y�Ƃւ̋K���̊ɘa�A�C���t���ݔ��ւ̃T�C�o�[�U���̖h�~�v��̍���A�r�U���x�̈��p�̒�����ł��o�����B�@�܂��s���{����̑ސE���� 5 �N�Ԃ̓��r�C�X�g�ɂȂ邱�Ƃ��֎~���A���{���V���ȋK�����ЂƂ��ۂɂ͊����̋K���� 2 �p�~���郋�[������߂�Ƃ��Ă���B�@�g�����v���͐����ڍs�̏����ɂ��āA�u�ɂ߂ăX���[�Y�Ō����I�����ʓI�Ɂv�i��ł���Ƌ����B�@���������̌����́u�č����ŗD�悳���邱�Ƃ��v�Ƃ��āA������̐��Y������Z�p�v�V���č����ŋN����Ԑ��𐮂���Ƃ��Ă���B (sankei = 11-22-16)

TPP �u�N�����F�Ȃ��v�@�ċ��a�}��@�g�b�v������

�ċc���@�̋��a�}�g�b�v�A�}�R�l���@�������� 9 ���̋L�҉�ŁA�����m�o�ϘA�g���� (TPP) �̏��F�ɂ��āu���炩�ɍ��N�@�Ă���o����邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ɩ��������B�@TPP ���E��i�������a�}�̃g�����v�����哝�̑I�ŏ������A�č��� TPP �̏��F�͓��ʂ͐�]�I�ƂȂ����B

�I�o�}�����́A�哝�̑I�ォ�痈�N 1 ���̎����c��J�n�܂ł́u���[���_�b�N�i���ɑ́j�v���Ԃ̋c��F�Ɍ����A������{�i��������\�肾�����B�@�Ƃ��낪�A�u�A�C������ TPP �𗣒E����v�ƌ����g�����v�����哝�̑I�ŏ����B�@�����哝�̂̏A�C�O�� TPP �����F����͍̂���ƂȂ����B�@TPP �Q�� 12 �J���̂����A���{�A���B�A�j���[�W�[�����h�A�V���K�|�[���� 4 �J���̒��đ�g�� 10 ���A�ċc��ł� TPP ���F��i����L�҉��\�肵�Ă������A�u�Q���҂̃X�P�W���[���̓s���̂��߁v�Ƃ��Ē��~�ƂȂ����B (���V���g�� = �\�����Aasahi = 11-10-16)

�uTPP �͎��v�@�Đ��ƁA�g�����v�V�哝�̂Ɍ��O

�g�����v�đ哝�̂́A���E�o�ςɂǂ�ȉe����^����̂��B�@�ėL�̓V���N�^���N�u�s�[�^�[�\�����یo�ό������v�̃Q���[�E�n�t�o�E���[���ɕ������B

��

�g�����v���͑哝�̏A�C��A�� 5 ��y�[�W�Ƃ���� TPP �̍��ӕ������ʂ����������悤�Ȃ��Ƃ����邾�낤�B�@���Ȃ��Ƃ��č����Q���������邩�Ƃ����Ӗ��ɂ����āA�g�����v�������ŁuTPP �͎��v�ƌ����Ă����B�@�g�����v���̌o�ϐ���́A�����̕s�������ށB�@�f�Ղ͊g��ł͂Ȃ��A�k���ɂȂ���B�@�����܂ő傫���Ȃ����̂́A�����͂��邾�낤�B

�g�����v�����I����ő傰���Ɍ���������ł���������Ƃ͎v��Ȃ����A�Β����̖f�Օی��ɂ͓��ݐ邾�낤�B�@�܂��A�k�Ď��R�f�Ջ��� (NAFTA) ����̗��E����������A���L�V�R��f�Ռ��̏�ɒ������悤�Ƃ��邱�Ƃ͍l������B�@���E�o�ςɂ��V���b�N�ŁA�����}����ʉ݂̋}���ȕϓ��������炷�B�@�o�ϑS�̂�s���Ɋׂ��Ƃ܂ł͎v��Ȃ����A���݂̐�������͌������邾�낤�B (������E�\�����Aasahi = 11-9-16)

TPP ���� GDP �� 4.7 ���~�����グ�@�f�Ոς�����

�č��ۖf�Ոψ��� (ITC) �� 18 ���A�����m�o�ϘA�g���� (TPP) �̕č��o�ςւ̉e�����͂̕������\�����B�@TPP ���Ȃ��ꍇ�Ɣ�ׁA2032 �N�̎������������Y (GDP) �� 427 ���h���i�� 4.7 ���~�j�A0.15% �������グ��Ƃ̌��ʂ����������B�@�I�o�}������ TPP �̔N���̋c��F��ڎw�����A�����グ���ʂ̗\�z����r�I�����ɂƂǂ܂������ƂŁA���F�̒ǂ����ɂȂ邩�͌��ʂ��Ȃ����B

TPP �Q�� 12 �J���̂����A�č��͂��łɍ��B�A�J�i�_�A�`���A���L�V�R�A�y���[�A�V���K�|�[���Ǝ��R�f�Ջ��������ł���B�@���́uTPP �̉e���͕č��o�ς̋K�͂ł݂�Ə������v�Ƃ��Ȃ�����A���{�Ȃǖf�Ջ��肪�Ȃ����Ƃ̊W�ł͉��b���傫���Ƃ����B�@�Ēʏ���\�� (USTR) �̃t���}����\�́u���� TPP ���Ȃ����N���F���ׂ������������������ɂȂ�v�Əq�ׂ��B�@TPP �Q�����ւ̗A�o�� 572 ���h���i�� 6.2 ���~�j�A5.6% �������グ��Ǝ��Z�B�@���{�ȂǐV���ɋ���������ɑ��ẮA346 ���h���i3.8 ���~�j�A18.7% ���̉����グ���ʂ�����Ƃ����B (���V���g�� = �\�����Aasahi = 5-19-16)

�_�n�W���u�A���ƃ��`�Ő��v�@�U�߂̔_�Ƃ��㉟��

���{�����������헪�Ɍf����u�U�߂̔_�Ɓv���㉟������V���ȐŐ��� 4 ���Ɏn�܂����B�@�_�n�W��ɋ��͂���u���Łv�A���͂��Ȃ���u���Łv�ƂȂ�ٗ�̐Ő����B�@���c��`�ɋ߂���t������s�B�@�c���̈�p�ɂ���H����ŋ@�B�����𗧂ĂĂ����B�@�j���W���� 5 �Z���`�̒����ɐ��A���̍H���Ő��ɂ���ďo�ׂ����B�@�Ō�̓R���r�j��胍�[�\���ٓ̕��̂������ɂȂ�B

���t�A2 ���~�ł��̍H������Ă��̂́u����v���Z�X�Z���^�[�i�{�ЁE����s�j�v�B�@���[�\�����o�����A�n���� 20 �w�N�^�[���̔����k�삷��u���[�\���t�@�[����t�v���̂Ƃ����Ђ��B�@�Z���^�[�ƃt�@�[���̎В������˂�˗��F���� (31) �́u�_�Ƃ͓V��ɍ��E����ĉ��i���s���肾���A���[�\���������̂ň��S���Đ��Y�ł���B�@�����ƍL���������A���̕ӂ�̔_�n�͎�荇���Ȃ̂Ŋm�ۂ�����B�v�Ƙb���B

���L���_�n�Łu��������_�Ɓv���߂�����Ƃ�_�Ɩ@�l�͑����Ă��邪�A�����̏ꍇ�A�_�n���v���悤�Ɋm�ۂł��Ȃ��ǂɓ˂��������Ă���B�@�u����܂��B�v�@���������u�z�u�s�̑��_�Ɩ@�l�u���������v�̃g���N�^�[��g���b�N�ɂ͓d�b�ԍ��ƂƂ��ɁA����ȕ����������Ă���B�@100 �w�N�^�[���̔��ŃL���x�c��W���K�C������邪�A�@�l����Ԃ� 30 ���قǂ͈̔͂ɓ_�݂��A�܂Ƃ܂������͏��Ȃ��B

�Z�F�����͔_�n�W�ςɂ�鎖�ƓW�J�̃m�E�n�E�悤�� 2010 �N�A���������� 20% �o���������A�_�n���v���悤�ɏW�܂炸�A�o���� 10% �Ɍ��炵���B�@���������̍��N�����ƕ��� (46) �́u�_�Ƃ̍�����i��ł��邪�A�_�n�͒N�ɂł��݂��킯�ł͂Ȃ��B�@�������ł���ɍk���Ă���A��������āw�����̔����k���ė~�����x�Ɛ���������v�Ɗ��҂���B

���������_�n�W�ς��㉟������V���ȐŐ������� 4 ������n�܂����B�@�k�삵�Ă��Ȃ��_�n���A�s���{�����Ƃɂ���u�_�n���ԊǗ��@�\�v�ɑ݂��� 17 �N�x�ȍ~�A�Œ莑�Y�ł��Œ� 5 �N�ԁA�����Ɍ��ł����B�@�݂��Ȃ��ꍇ�� 2 �{�߂��ɑ��łƂȂ�B�@�_�n�W��ɋ��͂��邩�ۂ��Ō��łɂ����łɂ��Ȃ�u�A���ƃ��`�v�̂悤�ȐŐ����B

�� ����U����u�������v����

���̐Ő������߂��̂́A���t�{�̋K�����v��c�i�c���E���f�V�Z�F�������k���j�B�@�o�c�҂�w�҂炪�A���{�������f����u��ՋK���̑Ŕj�v�Ɍ�������̍�����g�D���B�@�Ƃ��ɋK���������_�ƕ���͓���c�́u�W�I�v�̈�ŁA�_�����v�ł����U�����S���Ă����B�@��N 5 ���ɊJ���ꂽ����c�̉�ł́u�Ő��̌����������Ȃ���Δ_�Ɖ��v���܂��Ƃ��ł��Ȃ��v�ȂǁA�_�n�W��̂��߂̐Ő��������㉟������ӌ������������B

�� 6 ���A�K�����v��c�̓��\�Ɋ�Â��Ċt�c���肳�ꂽ���{�̎��{�v��Ɂu�_�n�ۗL�ɌW��ېł̋����E�y���̎d�g�݂ɂ��Č����v�̍��ڂ��������B�@�u�悤�₭���܂����B�v�@�Ő������̎��������鎩���}�Ő�����������ɂ��̐Ő������߂���A��N 12 ���ɊJ���ꂽ�K�����v��c�̉�ł́A�ψ����炱��Ȕ������o���B�@�_�n��݂��Ȃ��_�Ƃɑ��A���ł́u���`�v��^����悤�ȐŐ��ɂ͗^�}���ŐT�d�_���������A�ŏ��̒�������܂� 3 �N�����������炾�B

����A�_���Ȃǂ���ڗ��������̐��͏オ��Ȃ������B�@�����̊W�҂́u�_�ѐ��Y�Ȃ��W�e���ʂƒ��������č������ɂȂ����v�Ɩ������B�@�e�n�̔_�ƈψ���͖��N�A�_�Ƃɑ��A�_�n���ǂ����p���Ă������̈ӌ�����������B�@�����Ŕ_�n���ԊǗ��@�\�ɑ݂��o���ӌ��������A���ʂƂ��đ݂��Ȃ��Ă��ېł͋�������Ȃ����ƂɂȂ����̂��B

15 �N�x�ȍ~�̈ӌ������͉ېŋ����̔��f�ޗ��ɂȂ�B�@���Ƃ��A��茧�̋@�\�ɂ͒����ɑ��A���N 3 �����̎��_�� 9 �s�����̌v 112 �w�N�^�[�����݂̑��o����]���������Ƃ����B�@����A���ꂼ��̔_�n�ɂ��āA���n�����������Ŕ_�ƈψ���ȂǂƋ��c���A��邩�ǂ������f���邪�A��茧�̋@�\�́u�����͎R�Ԓn�ȂǂŁA���łɖ��������肵�āA��邱�Ƃ͓�����낤�B�@�ېŋ����ő݂��o����]�������������B�v�Ƃ݂�B�@�@�\����Ȃ��Ɣ��f����A�k������n�̂܂܂ł����Ă��Œ莑�Y�ł̕��S�͂���܂łƕς��Ȃ����ƂɂȂ�B

�� ��e�̒���@�\�A�s�S

���ۂ̔_�n�݂̑���̌���ł́A����̐Ő������Ŕ_�n�W�i�ނƂ݂Ă���W�҂͏��Ȃ��B�@������ł��钆�ԊǗ��@�\���A���������_�n�̒���@�\���ʂ����Ă��Ȃ����߂��B�@JR ��B�� 14 �N�A�q��Ђ� JR ��B�t�@�[���i���ꌧ�����s�j��ݗ����Ĕ_�Ƃɖ{�i�Q�������B�@�������ƍ����������B 5 ���� 8 �J���̔_��������A�@�\�̗��p�� 1 �J�������B�@��B�S���̋@�\�ɒ���𗊂�ł��邪�A�Љ���̂͗тɂȂ��Ă�����A�g���N�^�[������Ȃ������肷��y�n����Ƃ����B

�@�\�́A�݂��o����]�̂���_�n�����ׂĎ����킯�ł͂Ȃ��B�@�_�Ƃɑ��ẮA��Ɏ��������Ă���@�\�Ɏ������ނ悤���߂Ă����̂����Ԃ��B�@���̂��Ă��Ȃ��̂ɋ@�\���_�n�������ƁA����������Ƃ������Ǘ��������A���Ђ��̓y�n�ɐŋ��������ނ����̎��ԂɊׂ肩�˂Ȃ����炾�B�@JR ��B�t�@�[���ɂƂ��Ă��A�y�n���W��ɂ͌��ǁA�_�Ƃƒn���Ɍ����邵���Ȃ��Ƃ����B�@�c���В��́u�����������玩���̔���݂��Ă������Ǝv���Ă��炤�����Ȃ��B�@�_�꒷�ɂ́w�w���Ɠ����Œn��̂��Ղ�ł��ǂԂ��炢�ł��Q������悤�Ɂx�Ǝw�����Ă��܂��B�v�Ƙb���B

����A�����̂��@�\���M�Ƃ��Ĕ_�n��̌������A�_�n�����p���Ă�����Ƃ�U�v���鎖�������B�@���[���h�t�@�[���i��錧���Ύs�j�́A�W���_�n�ō͔|����������O�̍H��ʼn��H���鎖�ƂŋƐт�L���Ă����Ђ��B�@00 �N�ɂł������A07 �N�ɌF�{���ɐi�o���A9 ���ɔ_��A3 ���ɍH�ꂪ����B�@�i�o��̐��Y���O���ɏ�����Ƃ���ōH������Ă�B

���̈�A��錧�헤���c�s�̏핟�n�n��ł́A���A���A�s���H����̖� 800 ���~���o���āA�v 1.8 �w�N�^�[���̍k������n�┨���Đ������Ă���B�@�s�͓��Ђ̂��߂ɒn���̒n���҂��Ƃ�܂Ƃ߂��B�@�s�́A�������ꂽ���A�n�n��ł��A���Ђ̂��߂ɒn���҂�������āA�v 6.4 �w�N�^�[����p�ӂ����B

�@�\����đ݂��肷��ƁA�n���҂ɂ� 10 �A�[�������� 2 ���~�́u�W�͋��v�Ȃǂ��o��B�@���Ђ̐��퍁�����i���Ǘ����� (28) �́u�@�\�͎����̂Ƌ����̎��Ƃɂ͕֗��B�@�k������n�͒n�͂������Ă���̂ŁA���i���ł���܂ł� 3 �N���炢������B�@���̌�A�H���v��ł��B�v�Ƙb���B (asahi = 4-4-16)

�q�_�n���ԊǗ��@�\�r�@�s���{�����Ƃɒu�����u�_�n�o���N�v�B�@�_�n�����L�҂����Ĕ_�Ɩ@�l���Ɣ_�ƂȂǂɑ݂��B�@�݂���ɂ͋@�\��ʂ��Ē��ؗ����x������B�@���x���n�܂��� 2014 �N�x�́A�S�̂Ŗ� 6 ���w�N�^�[���̏W�ς��i���A���̂����@�\��ʂ����͖̂� 7 ��w�N�^�[�������������B

�_�Y���A�o�z�A�ߋ��ō� 7,452 ���~�@�a�H�u�[���ǂ���

�_�ѐ��Y�Ȃ� 2 ���A2015 �N�̔_�ѐ��Y���E�H�i�̗A�o�z���A�O�N��� 21.8% ���� 7,452 ���~�ƂȂ�A3 �N�A���ʼnߋ��ō����X�V�����Ɣ��\�����B�@���i���ȉʕ���{�B���Y�����C�O�ō��l�Ŏ������Ă����ɁA���E�I�Șa�H�u�[�����ǂ����ƂȂ����B

���{�����́u2020 �N�� 1 ���~�v�Ƃ��Ă����ڕW���A�����m�o�ϘA�g���� (TPP) �ŎQ�����̊ł̑������P�p����邱�ƂȂǂ���A�O�|���ŒB������Ƃ��Ă���B�@2 ���̊t�c���ŐX�R�T�_�ѐ��Y���́u���{�Y�͈��S���S�Ƃ����]������ԑ傫���B�@�C�O�ł́i�����ȁj�̔����i�����P�ł���悤�ɂ������B�v�Ƙb�����B�@�A�o������E�n��ʂł݂�ƁA���`�� 1,794 ���~�i33.5% ���j�A�č� 1,071 ���~�i14.9% ���j�A��p 952 ���~�i13.8% ���j�Ƒ����B�@���H�H�i�� 2,221 ���~�i26.0% ���j�ƗA�o�S�̂� 3 �����߂�B�@���{���A�E�C�X�L�[�Ȃǂ̂�����A�����������A���َq�Ȃǂ������Ă��邽�߂��B (asahi = 2-2-16)

TPP ��؍��ӂ̐��ʁ@�g��@�^�@�����̓�������

10 �� 5 ���� TPP �i�����m�o�ϘA�g����j����؍��ӂɎ��������ƂŁA�A�W�A�ł� FTA �i���R�f�Ջ���j�̌����ɂ킩�Ɋ����ɂȂ��Ă��܂��B�@TPP �������ւ̕�͖ԂƂ����Ȃ��悤�A����������}���ł��邽�߂ł��B

11 �� 1 ���ɂ́A��؋C�������������� FTA �̌����������邱�ƂŊe���̎�]����v���܂����B�@�����͓����� ASEAN �i����A�W�A�����A���j 10 �J���ɍ��B�A�j���[�W�[�����h�A�C���h���������v 16 �J�����Q������ RCEP �i���A�W�A��I�o�ϘA�g����j���A�W�A�̎��R�f�Ռ��Â���̒��S�ɂ������ƍl���Ă��܂��B�@����Œ����ɂ́A��莩�R���x�̍��� TPP �ւ̎Q����ڎw���ׂ����Ƃ����c�_������������܂��B�@�N�������\��̃A�W�A�C���t��������s (AIIB) ���قɓ��肵�������Q�����A�č��ł̍u���Łu������ TPP �Q���ɋ���������v�ƌ�����̂͏ے��I�ł����B (asahi = 11-21-15)

�_�Y�i�A�o 1 ���~�@TPP ��j�f�āA�����̊C�O�i�o�x��

���{�� 25 ���ɂ܂Ƃ߂�����m�o�ϘA�g���� (TPP) ��̑f�Ă����炩�ɂȂ����B�@������Ƃ̊C�O�i�o���x�����A�x���Ώۂ̊�Ƃ� 8 ���ȏオ�C�O�Ŏ�����s����l������̂�ڕW�Ɍf�����B�@�_�Y�i��H�i�̗A�o�z�� 2014 �N�� 6,000 ���~������ 20 �N�܂ł� 1 ���~�ɂ���B�@TPP ���_�@�ɔ_�Ƃ̕s���ɔz�����A�_�Ƃ̐����Y�Ƃւ̓]����i�߂�B

��́u�����I�� TPP �֘A������j�v�B�@TPP ���u�A�x�m�~�N�X�̐����헪�̐�D�v�ƈʒu�Â��A����������Y���̌���Łu�������������Y�������グ�邱�Ƃ����҂����v�Ƃ����B�@�u�����̕s���@���A�����Y�ƂƂ��ė͋����_�ѐ��Y�Ƃ����肠���邽�ߖ��S�̎{����u����K�v������v�Ƃ��L�����B�@�_�Ƃł͕ĉ�����������邽�߁A�A���ʂ̑����ɑ������鍑�Y�Ă𐭕{�����~�ĂƂ��Ĕ��������B�@���E�ؓ����Y�҂̐Ԏ����U���邵���݂�@���ōP�v�����A��U���������݂� 8 ������ 9 ���Ɉ����グ��B

������Ƃ̊C�O�i�o�́A�����̂⏤�H��c������̂Ŏx���B�@�Ɛщ��P�ɂȂ��邽�ߐ��l�ڕW�������A�x���Ώۂ̊�Ƃ��o�험�v�� 1% �ȏ�A�t�����l�z�� 3% ���ꂼ�ꑝ�₷�̂�ڎw���B�@�C�O�ł̓��D�@��̊g��܂��A20 �N�ɃC���t���V�X�e���̊C�O�ł̎�� 30 ���~�ɂ���B�@�f���A�j���ȂǃR���e���c�Y�Ƃ��A18 �N�܂łɊC�O���㍂�����̖� 3 �{�ɑ��₷�B�@�O���n��ƂƂ̑����ɓ��{�f�ՐU���@�\�i�W�F�g���j�� 19 �N�x�܂ł� 470 ���̊C�O��Ƃ̗U�v��ڕW�Ƃ��A�C�O�̃}�l�[���Ăэ��ނ��Ƃɂ��w�߂�B (nikkei = 11-21-15)

������ؓ��A�A�W�A�T�o�Ȃlj��i�������@TPP �e������

�_�ѐ��Y�Ȃ� 4 ���A�����m�o�ϘA�g���� (TPP) �̒{�Y�i�A�����i�A���Y���Ȃǂւ̉e���ɂ��āA��v�� 19 �i�ڂ̕��͌��ʂ����\�����B�@������ؓ��A�A�W�A�T�o�Ȃ� 8 ���߂� 15 �i�ڂŁA���Y�ґ��ɂƂ��āu���i���������錜�O������v�Ǝw�E�����B

�{�Y�i�́A�S 5 �i�ڂŁu���i�����̌��O�v���w�E�B�@���ɋ����� 38.5% �̊ł� TPP ���� 16 �N�ڂ� 9% �ɂȂ邽�߁A�e�����傫���Ƃ���Ă���B�@���b�������������Șa���́A�u�i���E���i�ʂŗA�������ƍ��ʉ��v����Ă���Ƃ��āA�u�A���̋}���͌����ݓ�v�ƕ��́B�@����A�u���Y���v�Ƃ��Ċi���Ŕ�����z���X�^�C���ȂǓ��p���̓��́A�Ԑg���������߁A�u�č��E���B������̗A�������Ƌ������A���i�̉��������O�����v�Ǝw�E�����B

�����i�́A�����v 7 ���g�����̃o�^�[�E�E�������̗A���g���݂���ꂽ�B�@���ɂ��f�ՊǗ����ێ�����邽�߁u�������ɗA������邱�Ƃ͂Ȃ��A�����i�S�̂̍��������ւ̈��e���͉���̌����݁v�Ƃ����B�@�������A�`�[�Y�Ȃǂ̊ł��팸�E�P�p����邽�߉��H�����ɂ��Ắu�����̉��������O�����v�Ƃ����B

���Y���� 12 �i�ڂ̂����A�����m���A�R���u�A���J���E�q�W�L�A�E�i�M�� 4 �i�ڂŁu���i�̉e���͌����ݓ�v�Ƃ����B�@�C���ނ͊ō팸�� 15% �ɂƂǂ܂�����ɁA������� TPP �s�Q���̒�����؍�����̗A�����������߂��B�@���͂ł́A10 �� 29 ���ɔ��\���ꂽ�R�����Ȃǂ̉e���Ɠ��l�A�i�ڂ��Ƃɕ��͌��ʂ���Ă��邪�A�_�Y���S�ʂ����镪�͂͂Ȃ��B (�唨�����Aasahi = 11-5-15)

TPP ���[������A�H�̈��S�ύX�Ȃ��@�m���֘A�͕ύX��

�����m�o�ϘA�g���� (TPP) �̐��{���{���� 22 ���ATPP �ɔ��������@�����ɂ��āA�ŕ���ƒm�I���Y����ȂǂɂƂǂ܂�Ƃ̌��ʂ����������B�@�H�̈��S�⍑���F�ی����x�Ȃǂ́A���s���x����ύX�͕K�v�Ȃ��Ƃ̔F�����B�@�a�J�a�v�E���t�R�c���� 5 ���ɔ��\�������[������̑�؍��ӂ̊T�v���������Ƃɉ�����B�@TPP �ɔ����@�����ł͊ŕύX��A�ł�D������������߂��u���Y�n�v�̊֘A�@�������A�u���Ƃ͂قڒm�I���Y�ŁA�����⏤�W�A���쌠�Ƃ������W���v�Əq�ׂ��B

���쌠�́A�f������������≹�y�Ȃǂ̕ی���Ԃ��u��҂̎��� 50 �N�v����u���� 70 �N�v�ɉ�������B�@�Y���葱���ł́A���쌠�҂̍��i�Ȃ��ɓ��ǂ��N�i�ł���u��e���߁v�ɕύX�B�@�����R���ɕs�����Ɏ��Ԃ����������ꍇ�A�������Ԃ���������V���x���݂���B�@����A���O����Ă����A���H�i�̈��S��ł́A�e�������E���茵�����ł��鐢�E�f�Ջ@�� (WTO) �̋���܂������e�ƂȂ�A���u�ȂǂŁu���x�ύX���K�v�ȋK��͂Ȃ��v�Ɛ����B�@�H�i�̕\�����A��`�q�g�݊����H�i�̈������܂߂āu���s���x�̕ύX�͂Ȃ��v�Ƃ����B (���䑏�Aasahi = 10-23-15)

�d�v�_�Y���A3 ���œP�p = �A���i�S�̂� 95% ���ł� - TPP ���R���̑S�̑�

���{�� 20 ���A�����m�A�g���� (TPP) ���̑�؍��ӂɐ��荞�܂ꂽ�f�Վ��R���̑S�̑��\�����B�@�_�ѐ��Y���̎s��A�N�Z�X����ł́A���{������܂Ŋł��ێ����Ă��� 834 �i�ڂ̂����A�قڔ����ɑ������� 395 �i�ڂ̊ł�P�p�B�@�u����v�ƈʒu�t�����d�v 5 ���ځi586 �i�ځj�ɂ��Ă��A���^����\�[�Z�[�W�Ȃ� 3 ���ɓ����� 174 �i�ڂ̊ł��Ȃ����B�@���{�͍���A�d�v�_�Y���̊ňێ������߂�����c�Ƃ̐����������ꂻ�����B

�H�ƕi�ƍ��킹�����{�̑S�f�Օi�ځi9,018 �i�ځj�̂����ATPP �ōŏI�I�Ɋł��Ȃ��������������P�p���� 95.1% �ƂȂ�A���{�����Ԗf�Ջ���̒��ōł������䗦�ƂȂ�B�@���{�͂���܂ł� 15 �J���E�n��Ǝ��R�f�Ջ��� (FTA) ������ł���A�P�p���̓I�[�X�g�����A�Ƃ̋���� 89% ���ō��������B�@�R���┞�A�����ȂǏd�v 5 ���ڂł� 7 ���i412 �i�ځj�̊ł� TPP ���ӂł��ێ����邪�A�����������Ήߋ��Ɋł�P�p�������Ƃ��Ȃ��i�ڂ̂قƂ�ǂŗA���̖�˂�傫���J�����ƂɂȂ�B

�×����o�ύĐ��S������ 20 ���̋L�҉�Łu�_�Y�i�Ɍ���Ɓi���{�́j�œP�p���͌��Q�� 12 �J���ň�ԒႢ�v�ƌ�����B�@���{�ȊO�� 11 �J���̍H�ƕi���܂ފœP�p���́A�ق� 100% �ƂȂ�B�@�X�R�T�_�ѐ��Y���́A�_�ѐ��Y�� 2,328 �i�ڂ̂����� 19% �� 443 �i�ڂŊł��ێ������Ǝw�E�B�@�u�œP�p�̈��͂��ɂ߂ċ������� TPP �� 19% �͌Q���č����B�@�Q�����̒��Łi���{�͊ł��j���������ꂽ�v�Ƌ��������B (jiji = 10-20-15)

��̊ŁATPP �łقړP�p�@�H�i�p�E�O�H�ʼn��b��

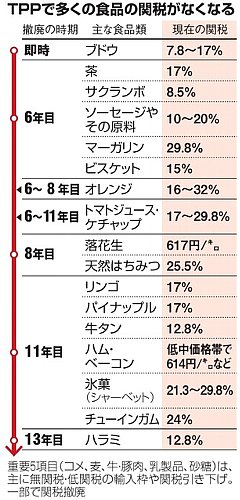

��ō��ӂ��������m�o�ϘA�g���� (TPP) �ŁA��̂قڂ��ׂĂ̊ł��P�p����邱�Ƃ����������B�@�X�R�T�_�ѐ��Y���� 16 ���A�t�c��̋L�҉�Ŗ��炩�ɂ����B�@���݁A���{�ɗA������Ă����̑����͒�����؍��Ȃ� TPP �̈�O����ŁA�œP�p�̐H��ւ̉e���͍��̂Ƃ������I�Ƃ݂��Ă���B

�g�}�g�A�l�M�A�j���W���Ȃǎ�v�Ȗ�͊ŗ� 3% �� TPP �����シ���ɓP�p����B�@�C�`�S�A�������A�X�C�J (6%) �Ȃǂ������P�p�B�@�^�}�l�M�͒ቿ�i�i�ɂ����Ă��� 8.5% �̊ł� 6 �N�ڂɓP�p����B�@�W���K�C���͐� (4.3%) �͑����P�p�B�@�ׂ������t���C�h�|�e�g���� (8.5%) �� 4 �N�ڂɁA�|�e�g�`�b�v�X�i��Ɏ��̓��ɓ����Ă���^�C�v�A9%�j�� 6 �N�ڂɓP�p����B�@�X�C�[�g�R�[���͐� (6%) �� 4 �N�ڂɓP�p�A�Ⓚ (10.6%) �͑����P�p����B (�唨�����Aasahi = 10-17-15)

TPP ��A��{���j������@�_�Ƃ̑̎���������

���{�� 9 ���A�����m�o�ϘA�g���� (TPP) �̑�؍��ӂ��A�S�t���������o�[�ɂ��� TPP �������{���̏�����J�����B�@��ł́ATPP �̊��p���㉟��������A�����_�Ƃ̑̎������������肷�邱�Ƃ𒌂Ƃ����̊�{���j�����肵���B�@�N���ɋ�̍���Ƃ�܂Ƃ߂�B

���{�W�O�͉�ŁA�uTPP �͐����헪�̐�D�B�@TPP ���䂪���̌o�ύĐ��A�n���n���ɒ��������Ă��������v�Əq�ׂ��B�@�e�������O�����_�ƕ���ɂ��Ắu���_�Ƃ���U�߂̔_�Ƃɓ]�����A�ӗ~���鐶�Y�҂����S���čĐ��Y�Ɏ��g�߂���̂ɂ��Ă����v�Ƌ����B�@���̂����ŁA�u��{���j�܂��A���ʓI�A�����I�Ȏ{����������Ē��������v�Ǝw�������B

��{���j�́A�@ ���Ƃ����łȂ��A�����E������Ƃ� TPP �����p���ĊC�O�s��ɐi�o���邱�ƂȂǂ��㉟������A�A �����̐��Y������ɂȂ���悤�ɂ���A�B ���ӓ��e�J�ɐ������A�_�ѐ��Y�Ƃ̑̎�������i�߂邱�ƂȂǂō����̕s���@����A�Ƃ��� 3 �_��ڕW�Ƃ��Ă���B (�~���m�Aasahi = 10-9-15)

�I�����W��n�� �c �_�ƕ���̊œP�p 400 �i�ځ@TPP

��؍��ӂ��������m�o�ϘA�g���� (TPP) �ɂ��Ĕ_�ѐ��Y�Ȃ� 8 ���A�d�v 5 ���ځi�āA���A���E�ؓ��A�����i�A�����j�ȊO�̐g�߂ȐH�i�̑����Ŋł��P�p�����Ɣ��\�����B�@���W�҂ɂ��ƁA�_�ƕ���Ŋł�P�p���������Ƃ̂Ȃ� 834 �i�ڂ̂����A�I�����W��n���A�͂��݂Ȃ� 400 �i�ڂقǂ̊ł��P�p�����B

�_���Ȃ͐��m�ȓP�p�i�ڐ������Ă���B�@TPP �݂͌��Ɋł�P�p���A���R�ɖf�Ղ���̂��������B�@�����A�H���헪�Ƃ��ďd�v�ȕĂȂǂ͍����_�Ƃ�ی삷�邽�߁A�d�_�I�Ɍ���i�߂Ă����B�@���̌��ʁA�ŏd�v�Ƃ��ꂽ�Ă͔N�� 8 ���g���̗A���g��݂������ɁA�]���̍��Ő��x���ێ�����B

�V���ɖ��炩�ɂȂ����̂́A���̂ق��̐H�i���B�@�����قǂ��ł̓P�p�ΏۂƂȂ����B�@�I�����W�͌��݁A���Y�~�J���Ƌ������� 12 - 5 ���͊ŗ� 32%�A�ق��� 16% �����ATPP ������ 8 �N�ڂ܂łɒi�K�I�ɓP�p����B�@�����A�~�J���̏{�i12 - 3 ���j�ɗA�����������ꍇ�A�ŗ����グ��Z�[�t�K�[�h��݂���B�@�ʕ��̓����S�A�p�C�i�b�v���� 17% �̊ł� 11 �N�ڂɓP�p�B�@�u�h�E�i���� 7.8 - 17.0%�j�͑����P�p�ȂǑ������J�������B (�唨�����A�ҏW�ψ��E���R�c�����Aasahi = 10-9-15)

TPP ��؍��ӂ̌��ʂ��@�×��S�����u���\�����������v

�ăA�g�����^�ŊJ���Ă�������m�o�ϘA�g���� (TPP) �����߂���A�×��� TPP ���͕č����� 4 �����߁i���{���� 5 ���ߑO 1 ���j�����A�L�Ғc�ɑ��A�u�ߌ�Ɋt������J���āA��؍��ӂ\����L�҉���J�������������Ă��Ă���Ǝv���Ă���v�ƕ\�������B�@�ő�̌��Ă������o�C�I���i�̃f�[�^�ی���Ԃŕč��ƍ��B�����ӂ������Ƃ��A���S�̂̍��ӂɓ��������Ƃ̌��������������̂��B

�×����́A���{�W�O�ɓd�b�Łu���ʂ�������v�Ɩ������A�u�i�́j���Ɋ��ł����v�ƌ�����B�@�܂��A�u���O�����ՂŁA���i�A�����i�A�����Ԃ̌��Y�n�K���̎c���ꂽ�ۑ�ɂ��āA�傫�ȑO�i���������Ƃ̕��������v�Ɛ����B�@��؍��ӂɂ��āu���̖ڕW�Ɍ����čŌ�̓w�͂������ɍs���Ă���v�ƌ�����B�@��؍��ӂ���A�o�ϋK�͂Ő��E�S�̖̂� 4 �����߂鋐��Ȗf�Ռ��������m�ɒa�����邱�ƂɂȂ�B (�A�g�����^ = ���䑏�A�~���m�A�唨�����Aasahi = 10-5-15)

TPP ���A�Ă��ĉ����Őf�@�o�C�I���i���蒲������

�ăA�g�����^�ŊJ����Ă�������m�o�ϘA�g���� (TPP) ���̊t����� 3 ���ߌ�i���{���� 4 �������j���A�ł���q���Ă���o�C�I���i���߂���č��ƍ��B�̒����������Ă���B�@2 ���Ԃ̓����͂��ł� 4 ���ڂ܂ʼn������Ă��邪�A�c�����̕č��͂���Ȃ鉄�����e���ɑŐf�����B�@�×��� TPP ���� 3 �����O�A�t���}���Ēʏ���\�� (USTR) ��\�Ɖ�k�B�@���̌�A�L�Ғc�ɑ��A���Ă����������邱�ƂƁA�����͍Ō�Ƃ��邱�Ƃ������Ƃ��āA24 ���Ԃ̑؍݉��������ꂽ���Ƃ𖾂炩�ɂ����B

���i�ł́A�f�[�^�ی���Ԃ� 12 �N�ł̓�����咣���Ă����č����A���B�Ȃǂ����߂� 5 �N�Ɉ��S�����m�F���邽�߂̐R�����Ԃ� 3 �N����悹���A�u���� 8 �N�v�Ƃ�������Ă����B�Ɏ������B�@�č��͂��̈Ă����ɁA�Q�� 12 �J�����������Ă����B�ƂƂ��ɂ܂Ƃ߂���j�ŁA3 �����ɂ����ēO��Œ����𑱂����B�@�������A�a�͖��܂��Ă��Ȃ��͗l���B (�A�g�����^ = �~���m�A�唨�����Aasahi = 10-4-15)

TPP �ԕ���A���������@���i�̈�����B 50% �䔼��

�ăA�g�����^�ŊJ����Ă�������m�o�ϘA�g���� (TPP) ���ŁA���Ăƃ��L�V�R�ƃJ�i�_�� 4 �J���� 2 ���i���{���� 3 ���j�A�����Ԃ̊ł�P�p����������߂��u���Y�n�K���v�ɂ��āA������i�̒��B���� 50% �䔼�Ƃ��邱�Ƃő�ō��ӂ����B�@��q���Ă��������ԕ���͎����I�Ɍ��������B�@�ő�̌��Ăł���o�C�I���i���߂����ẮA�č��� 2 ���A�V��̃f�[�^�ی���Ԃ����� 8 �N�Ƃ�������Ă����B�Ȃǂɏ��߂Ď������B�@��q 3 ����̓���傫�����������ƂŁA�t����� 3 �����������ʂ����B

������i���ǂꂭ�炢�g���ΊœP�p���邩���߂鎩���Ԃ́u���Y�n�K���v�́A7 �����̑O���Ō��Ăɋ}���サ���B�@�����̕��i�Y�Ƃ���肽�����L�V�R�ƃJ�i�_���A�k�Ď��R�f�Ջ��� (NAFTA) ���݂œ��{�̌v�Z�����ł� 70% �����ƂȂ鐅����v���B�@�^�C�⒆���Ȃǂ�������i�B���������{�́A50% �䔼�����߂Ă����B (�A�g�����^ = �\�����A�~���m�A�唨�����Aasahi = 10-3-15)

TPP �����ԋ��c�̌��_�o���@���̊t������ʂ��s����

�����m�o�ϘA�g���� (TPP) ���ŁA���V���g���ŊJ����Ă������Ă̎����҂ɂ�鎩���ԕ���̋��c�� 11 ���I������B�@�J�i�_��L�V�R�������� 3 ���Ԃɂ킽��b�������������_�͏o���A���̏œ_�̊t����̊J�Â̌��ʂ��͂��Ă��Ȃ��B

����́A��ł△�łȂǂ̗D���[�u�ɂ��āATPP ����ō�������i���ǂ̂��炢�g���������Ԃ�Ώۂɂ��邩�����߂�u���Y�n�K���v�����c�����B�@���i���[�J�[�������J�i�_��L�V�R���k�Ď��R�f�Ջ��� (NAFTA) ���݂̍����䗦�����߂����A��O�̕��i���g���������{���Ⴂ�䗦�����߂Ă���A�Η��������Ă���B (���V���g�� = �\�����Aasahi = 9-12-15)

TPP �Y���Ȃ���{�͐����헪�̌������𔗂���

�m���n�C�i�i�ăn���C�B�j�n �����m�A�g���� (TPP) �́A������ŏI���ӂ��摗�肳�ꂽ�B�@�������[�h����č��̐����������l������A�×��� TPP �S���������y���� 8 �����܂ł̎���t������u���X�g�`�����X�v�ɂȂ�B�@�����ATPP ���Y������A�A�W�A�C���t��������s (AIIB) �Ő��͊g���_�������ɑ��A���Ă͗L�͂Ȃ��J�[�h�����������łȂ��A���{�͐����헪�̌������𔗂���B�@���ĂɂƂ��Ă��� 1 �J���Ԃ͐��O�ꂾ�B

�u������Ō�̊t����ɂ���A���ׂĂ̍������������v���� - -�B�v�@�������x����ŌJ��Ԃ��Ă����×��� TPP �S�����B�@�����A���̎v���͉ʂ�����Ȃ������B�@12 �J���̊t���ƌ����́A7 �� 28 ������ 31 ���܂ŘA���A2 ���Ԍ���f���I�ɊJ���A�l�߂̍�Ƃ�i�߂����̂́A���ӂ̑O�ɗ����͂�����a�߂đO�i���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�����������o�[ NZ �̈Ӓn��

TPP �́A���Ƃ��Ƃ̓V���K�|�[���A�`���A�u���l�C�A�j���[�W�[�����h�� 4 �J���Ō����n�܂������A�ォ��Q�������č��ƈ�ԍŌ�ɎQ���������{���A�r������哱��������B�@�u��O�Ȃ��œP�p�v�ɂ���č��x�Ȏ��R�f�Ղ̃��[�������Ƃ��������́u�����ڕW�v�ɂ́A���X�Ɨ�O�I�ȏ������t�����ꂽ�B�@�ŏI�i�K�ɂȂ��āA���̓����ɔ��������̂́A�I���W�i�������o�[�̃j���[�W�[�����h�������B�@��т��Ď����̓����i�ɑ���s��J�������߂Ă������A�č��A���{�A�J�i�_�Ȃǎ����̗��_�ɑ���ی쐭����Ƃ��Ă��鍑����O�K����āB�@�Η��͂��ɉ������A7 �� 31 �����}���Ă��܂����B

�×��S�����́A���w���������������̂́u���鍑���A�ߑ�ȗv���𑼍��ɋ��߂Ă���v�ƃj���[�W�[�����h�̎p����ᔻ�����B�@����ɑ��A7 �� 31 ���̋����L�҉�ŁA�L�҂���uTPP ��E�ނ��悤�Ǝv�������Ƃ͂Ȃ����v�Ǝ��₳�ꂽ�j���[�W�[�����h�̃O���[�T�[�f�Ց��́u������ TPP �̓����̃����o�[�����A�ŏ��̃y�[�p�[���������͎̂��������B�@TPP ��E�ނ��悤�Ǝv�������Ƃ͂Ȃ��B�v�Ɠ����A�����̎咣�̐�������i�����B

�����i�����łȂ��A���i�̓������߂���A12 �N�Ԃ��咣����č��ɐV������ 5 �N�Ԃ��āB�Η��������ق������߁A���{���{�� 8 �N�Ԃ̑Ë��Ă��Ă����Ƃ���邪�A�ŏI���ӂ͌�����ꂽ�B�@�Ë����߂��Ƃ݂��Ă��������ԕ���ł��Η����c���Ă���A�×��S������������ 8 ��������܂ł̎���t�����c�܂łɁA�{���ɂ����̑Η��_�����������̂��A�e���̌��S���҂���́A�y�ϓI�ȃR�����g�͏o�����̂́A���ӂ��m�M���Ă���Ɩ��m�Ɏw�E���������͂��ɏo�Ȃ������B

���Y���Ȃ�Β����̃J�[�h����������

����̊t�����c�̑O�ɁA���ۖf�Ղɏڂ������{�̂���W�҂́ATPP �����ӂł���AAIIB �����p�����C���t�������̘g�g�݂ŁA����A�W�A�����A�� (ASEAN) �e���ɂ����т�ł��������Ƃ��钆���̐헪�I�Ӑ}�ɑ��A�傫�Ȃ��I�@�\���ʂ������Ƃ��ł���Əq�ׂĂ����B�@�����A1 �J�������Ă����ӂ��ł��Ȃ��ꍇ�A���N�̑哝�̑I��O�Ƀ��[���_�b�N�����i�ރI�o�}�������A�N���̍��ӂɌ����Đ����͂��ł���̂��A���Ȃ�s�����������܂�B

���� 1 �J���Ԃő��� 10 �J����������č��ӂ��������Ȃ��ꍇ�A���Ă͖f�Ֆʂł̗��v�����łȂ��A�헪�I�Ȗʂł́u���v�v���݂��݂���������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�@����A���{�͌o�ϓI�Ȗʂł��A���i�G���W���� 1 �������\�}�ƂȂ�B�@���{�o�ό����Z���^�[�̎��Z�ł́A2025 �N�܂ł� 1,050 ���h���̏��������グ���ʂ����{�ɂ����炳���Ƃ����B

���̒��Ŏw�E����Ă���̂́ATPP �ɂ���ē��{�����ɊO�����{�̗��������������A���ʂ╨���Ȃǂ���܂Ő��Y���̒Ⴉ��������ł̋����𑣂��A���{�̐������������グ��Ƃ������J�j�Y�����B�@TPP ���Y�������ꍇ�A���������� 3 �̖�ɂ�����\�����v�̐��i�͂���܂�A���̂��Ƃ��C�O�̓����Ƃ����O����A�����g�����h�ɂ��e�������˂Ȃ��Ƃ��鍑�����Z�@�ւ̊W�҂͕��͂��Ă���B

�ŏI���̋L�҉�͗\���� 2 ���Ԕ��x��Ďn�܂�A�Ί�̂Ȃ��t���}���Ēʏ���\�� (USTR) ��\�ƁA�×��S�������ЂȒd�̒����ɕ���ō������B�@�œP�p���f���ăX�^�[�g���� TPP ���c�̒��S�ɁA�_�ƕی쐭����Ƃ� 2 �̑卑���ʒu���邱�Ǝ��̂��A���v�����G�ɂ���݂����f�Ջ�������̓������Ă����B (Reuters = 8-2-15)

�č��Y�R���ɗD��g 7 ���g���������@TPP ���őË���

�����m�o�ϘA�g���� (TPP) �̓��Č��ŁA���{���č��Y�Ă̗D��A���g�ɂ��āA���蔭����� 5 ���g����݂��A13 �N�ڂ� 7 ���g���܂Œi�K�I�Ɋg�傷��Ă��������Ă��邱�Ƃ��킩�����B�@���{�͂��̑Ë��Ă� 28 ������ăn���C�B�}�E�C���ŊJ�����Ċt����k�ŕč��Ɏ������j�ŁA�č��̏o�����œ_�ƂȂ�B�@�č��Ɠ������R���̗A�o�g������߂Ă��鍋�B�ɂ́A�č������� 12% �����̗D��A���g��݂���B�@�������v�ŋ��蔭������ 3 �N�Ԃ� 5 �� 6 ��g���A���̌�ɔN 2,240 �g���i�č��Y�� 2 ��g���j�����₵�A13 �N�ڈȍ~�� 7 �� 8,400 �g���ƂȂ�B�����A�č������߂锃�����ۏɂ͉����Ȃ��l�����B

����܂ł̌��ŁA���Ă͖��ł���ł̗A���g����������ň�v�B���̋K�͂��߂���A17.5 ���g�������߂�č��ƍő� 5 ���g���Ƃ�����{���Η����Ă����B�@�ő�� 7 ���g���Ƃ��鍡��̑Ë��Ăł��A�č��̗v���Ƃ̊u����͂Ȃ��c��B�@���̂��߁A���N 77 ���g���̊O���Y�Ă�A������~�j�}���A�N�Z�X (MA) �ƌĂ��ʂ̂����݂ł��A�č��Y�����݂� 36 ���g�����炳��Ɉ����グ�邱�Ƃ��������A�D��A���g�ŕč��̏����������o���l�����B (asahi = 7-26-15)

������s����u30 �N���ߏo�����v�đ哝��

�y���V���g�� = ���]�M�F�z �I�o�}�đ哝�̂� 17 ���̋L�҉�ŁA�����͂̂���A�W�A�n��ŕč������[����z���Ȃ���u��������Ƃ�J���҂ɗL���ƂȂ郋�[�����m������v�Əq�ׁA�����m�o�ϘA�g���� (TPP) ���𐄐i����l�������������B

�����ɐ�s�����A�u�i���̌�j20 - 30 �N�͒��ߏo����鎞�オ��������v�ƒ����ւ̌x���������߂Ď������B�@TPP �̌��Ì��ɕK�v�ƂȂ�ʏ��ꊇ���� (TPA) ���I�o�}���ɗ^����@�Ă� 16 ���A�ċc��ɒ�o���ꂽ�B�@���ɒe�݂������Ƃ����҂���Ă���A���Ċt����k�� 19�A20 ���ɓ����ŊJ�����B (yomiuri = 4-18-15)