「4 時間の壁」に挑む北海道新幹線 飛行機に勝てる?

北海道新幹線(新青森 - 新函館北斗)の開業 5 年を 2 日後に控えた 24 日夜。新函館北斗駅を午後 9 時 57 分に出発する新青森駅行き「はやて 100 号」に、佐川急便の宅配便の荷物が積み込まれた。 荷物が入った専用ボックス4個が空席に固定され、新青森駅に向かった。 この日は全席指定の 10 両編成に乗客は 10 人ほど。 もともと乗客が少ない平日の最終便だが、コロナ禍で一段と落ち込んでいる。 こうした苦境を打開しようと JR 北海道が始めるのが、新幹線で貨物を運ぶ全国初の「貨客混載」事業だ。

駅構内で開かれた記念式典で、JR 北の島田修社長は「コロナの状況下だが、一日も早く事業として定着し、さらに拡大してほしい」と述べた。 JR 東日本と連携し、イカやウニなどの生鮮品や駅弁を東京へ運ぶ検討もしている。 地元の期待を背負って走り出した北海道新幹線だが、ただでさえ厳しい JR 北の経営を圧迫している。 開業ブームに沸いた 2016 年度こそ乗車率は 32% だったが、17 年度以降は 20% 台半ばに低迷。 コロナ禍の 20 年度は乗車率が 8% (2 月末現在)と急落している。 19 年度の赤字額は 93 億円で、線区別では最も悪く、全体の赤字額の 2 割弱を占める。

JR 北は、その新幹線を経営改善の切り札と位置づける。 30 年度末の札幌延伸が実現すれば、利用者が大幅に増えるとみているからだ。 国の財政支援なしで経営を成り立たせる経営自立の時期は、札幌延伸後の 31 年度に設定している。 北海道と本州の移動手段は今も、年 1 千万人が利用する新千歳 - 羽田の航空路線の「1 強」状態だ。 JR 北はこれに新幹線で風穴を空けようとしている。

そのために不可欠なのが高速化だ。当初は東京 - 札幌は新幹線でも 5 時間かかるとされたが、JR 北は「4 時間半」に短縮しようと、延伸区間(新函館北斗 - 札幌)の最高時速を現在の計画の 260 キロから 320 キロに引き上げる方針だ。そのための防音工事などに約 120 億円を投じる。 また、青函トンネルでは昨年末から年始にかけて一部列車で最高時速を 160 キロから 210 キロに引き上げた。 現在は、すれ違う貨物列車が風圧で荷崩れを起こさないよう減速しているが、5 月の大型連休にも一部列車で 210 キロの高速走行を実施する。

鉄道で 4 時間以内に着く地域は飛行機よりも利用が増えるとされ、「4 時間の壁」といわれる。空港までのアクセスが違うため単純比較はできないが、JR 東日本のデータ(19 年度)によると、飛行機と競合する区間での新幹線のシェアは、所要時間が 3 時間 - 3 時間 40 分程度の東京 - 新青森、秋田はそれぞれ 77% と 58%。 4 時間をわずかに切る東京 - 新函館北斗は 28% だ。

東京 - 札幌間は「4 時間半」で勝算はあるのか。JR 北の島田社長は「東京といっても羽田までの移動や、新千歳から札幌までの移動を含めれば、十分対抗できる。 大宮なら札幌まで 4 時間だ。」という。 新幹線なら途中の函館やニセコと組み合わせた周遊も可能になるとし、「飛行機よりも楽しみ方が広がるような移動時間を提供できるのではないか。 新幹線は十分黒字化できる。」とみる。 (長崎潤一郎、asahi = 3-28-21)

ALFA-X、最高時速 382 キロ 次世代新幹線が試走

時速 360 キロの営業運転をめざす次世代新幹線の試験車両「ALFA-X (アルファエックス)」の走行試験が 27 日深夜、東北新幹線仙台 - 盛岡間であり、報道関係者が試乗した。 この日は仙台駅を午後 11 時 38 分に出発。 途中、国内の営業運転の最高時速である 320 キロを超え、一ノ関駅付近で最高時速は 382 キロに達した。 揺れが少しあったが、乗り心地は現在営業している新幹線とあまり変わらないように感じた。

アルファエックスは 10 両編成で、先頭車の「鼻」の長さは 1 号車が約 16 メートル、10 号車が約 22 メートル。 地震発生時に停止までの距離を空気抵抗を利用して短くする「空力抵抗板ユニット」が屋根上に搭載されている。 走行試験は東北新幹線の区間で、週 2 回程度のペースで夜間を中心に行われている。 試験での最高時速は 400 キロ程度。 JR 東日本は北海道新幹線が札幌に延伸する 30 年度ごろに 360 キロ運転の営業車両の導入をめざしている。 (一條優太、asahi = 10-28-20)

新幹線のぞみ、1 時間 12 本の衝撃 「悲願」の裏に秘策

東海道新幹線「のぞみ」が東京駅を 1 時間に 12 本出発するという新たなダイヤが 7 日に初めて実現した。 これまでより 2 本多く、JR 東海の「悲願」だったダイヤ。 この過密ダイヤをどうやって実現にこぎ着けたのか。 新型コロナウイルスの影響で乗客が大幅に減る中、いま導入する意味はどこにあるのか。 JR 東海でダイヤづくりを担う新幹線鉄道事業本部輸送課長代理の下村新さん (41) を直撃した。

「いつでも乗りたい列車に乗れる」

- なぜ、のぞみを 2 本増やしたのですか。

「『お客様がいつでも乗りたい列車に乗れる状況を作り出す』というコンセプトでダイヤを作っていますが、のぞみを 1 時間に 10 本運転しても、金曜の夕方には出張帰りのお客様などで東京発の列車の指定席が満席になることがありました。 ダイヤは鉄道会社の商品。 指定席が埋まることは、商品が売り切れているのと一緒です。」

「今年 3 月に(東海道区間では最速 270 キロだった)700 系が引退することになり、車両の最高速度が 285 キロに統一されて車両性能を最大限生かした抜本的なダイヤ改定ができることになりました。 のぞみの運行本数を増やし、合わせて所要時間も短くすることで、量と質を良くしたいと考えました。」

- 検討はいつごろから始まりましたか。

「5 年前からです。 ダイヤ作成を担当する部署だけでなく、施設や車両、電気などの部署からメンバーが加わり、検討会でアイデアを出し合ってきました。」

- のぞみ 12 本のダイヤを実現する上での課題は。

「一番難しいのが、東京駅での発車の間隔をどう短くするか。 東京駅はホームが三つありますが、(品川方面につながる)線路は上下2本だけで、ボトルネックになっています。 改正前のダイヤでも 1 時間に最大でのぞみ 10 本、こだま 3 本、ひかり 2 本と回送列車が 3 本発車していました。 車両の加速性能が良くなっただけでは、さらに 2 本分の時間は捻出できません。」

- どう解決したのでしょう。

「たとえば、東京駅に向かう新幹線のブレーキの開始地点を 40 メートル遅らせ、より速い速度で東京駅に入るようにし、少しだけ時間を稼ぎました。 乗り心地は変わりません。 また、これまでは(列車の進行方向の)ポイントが切り替わるまで駅員が発車のベルを鳴らせなかったのですが、ポイントを切り替える指示が出た段階で東京駅の駅員に知らせる設備を作ることで、発車の準備を数秒早くできるようになりました。」

「折り返しの新幹線の清掃は(作業内容の見直しなどで) 12 分から 10 分に短縮しました。 当然、手を抜くわけにはいかない。 質を落とさずに早く作業するにはどうすればいいか、いろいろ知恵を出してもらった。 そうした積み重ねで、2 本分の発車枠を作りました。」

- 新たなダイヤを作成する上でのポイントは。

「のぞみは東京 - 新大阪間で 2 時間 37 分かかる列車もありましたが、ダイヤ改定で全ての列車の所要時間を 2 時間半以内にしました。 のぞみがひかりやこだまを追い抜く駅をどこにするかなどを検討しました。 本数が増えない『ひかり』と『こだま』は、できる限り時間間隔や停車駅のパターンを維持しました。 極端に変えると、お客様が不便を感じることがあるからです。」

「コンピューターに『のぞみ 12 本を 2 時間半以内で着くようにダイヤを書いて』と言ったら、自動的に書いてくれるものではありません。 たとえば、ダイヤを書いてみて、ある列車が 2 時間半を超えたら、追い抜く駅を一つずらしてみる。 そうすると、他の列車が 2 時間半以上かかってしまうこともある。 そうした試行錯誤をしてダイヤを作りました。 発車前に安全を確認する時間は短くしていません。 駅員を焦らせて安全確認がおろそかになっては元も子もないので。」

- ダイヤを作る上で大切なことは何でしょう。

「乗務員や運転、指令などの経験は必要だと思います。 実体験を踏まえて作らないと、運用しづらいダイヤができてしまう可能性がある。 お客様にとって利用しやすいのも大事ですが、ダイヤを使う運転士や乗務員が使いやすいことも大事。 ダイヤを作成するチームには運転士や指令の経験が長い社員もいます。」

「実際に駅に行って、お客様の流れを見ることもあります。 特急への乗り換え時間が少なく、乗り遅れたりすれば、そのダイヤは失敗作になります。」

- 今回のダイヤ作成に当たって、どのような思いがありますか。

「私が現在の部署に異動した 2019 年は、のぞみ 12 本ダイヤを実施すると発表した後。 失敗するわけにはいかない。 駅でお客様の流れを見たり駅員から意見を聞いたりして、ダイヤの微修正もしました。 5 年前から、いろんな人の思いが詰まった 12 本ダイヤ。 『しっかりゴールを切らないと』と思った。 いいダイヤができたと思っています。」

- 新型コロナウイルスの影響で乗客が減った中でのデビューとなりました。

「帰省客の多いお盆の時期に、ある程度乗客数が回復しても、安心して利用できるように設定しました。 ぎゅうぎゅう詰めになることは当然避けなければいけないですし、お好きな席を予約できれば安心してご旅行できると思います。」 (聞き手・一條優太)

のぞみ、デビュー当時は 1 日 2 往復

東海道新幹線「のぞみ」は 1992 年、最高速度 270 キロの車両「300 系」とともに登場し、従来の「ひかり」を上回る最短 2 時間半で東京 - 新大阪を結んだ。 当初の運行本数は 1 日 2 往復だったが、2001 年度には 1 時間当たり最大 3 本に増えた。 品川駅が開業した 03 年、車両の最高速度が 270 キロに統一されると、のぞみの本数は一気に 1 時間あたり最大 7 本に増加。 初めてひかりを上回り、以降はのぞみ主体のダイヤ編成となった。 その後の新大阪駅の改良工事などを経て、のぞみは 1 時間あたり最大 10 本まで増えた。

この間、東海道新幹線の輸送人員は増加傾向にあり、18 年度は 1 日 47 万 7 千人と過去最高に。 東海道新幹線の 1 日当たりの列車本数は 373 本に達し、約 6 割をのぞみが占めるようになった。 需要の高まりを受け、混雑が目立つ休日の前日や連休に対応できるよう、JR 東海は 1 時間にのぞみを 12 本走らせるダイヤを導入することにした。 しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で乗客は激減。 今年 3 月 19 日に始まる予定は見送られていた。 (asahi = 8-7-20)

700 系、引退しても「環境派」 最新技術でリサイクル

ふっくらとした顔立ちで、「カモノハシ」の愛称で親しまれてきた新幹線「700 系」が、デビューから 21 年を迎える今年 3 月、東海道区間(東京 - 新大阪)から引退する。 スピードより乗り心地を重視し、省エネによる「環境との調和」をめざす設計思想は、7 月にデビューする最新鋭「N700S」にも引き継がれている。

廃車になった後は、最新の技術を生かした再生アルミ建材として、「環境派」の使命を全うするという。 JR 東海、西日本両社で計 91 編成が製造された 700 系だが、現在 JR 東海に残るのは 2 編成のみ。 すでに定期ダイヤからは昨年 12 月に引退し、臨時の「のぞみ」などとして最後の力走を続けている。 全国の新幹線で、座席でたばこが吸える喫煙車は 700 系にしか残っていないため、選んで乗る愛煙家もいるという。

700 系は、初代のぞみ「300 系」の後継として、1999 年 3 月にデビューした。 それまで東海道新幹線の歴代車両は登場するたびに最高速度を更新していたが、700 系は 300 系と同じ時速 270 キロのまま。JR 西が 97 年に登場させた「500系」が 300 キロで走っていた山陽区間(新大阪 - 博多)でも、285 キロにとどまった。 700 系開発にたずさわった JR 東海新幹線鉄道事業本部の上野雅之副本部長は「最高速度を一気に 50 キロ上げた 500 系は、車内の静粛性の低さや故障の多さなどの課題があった。 700 系は信頼性が高く、乗り心地とのバランスがとれた車両をめざした」と振り返る。

車内の静かさを保つため、車体は防音材を挟み込んだ二重構造とし、モーター音などを人に聞こえにくい周波数に変える装置を取り付けた。車体は 500 系がスピード優先の円筒形だったのに対し、700 系は箱形にして開放感を演出。 300 系と比べても、通路幅を 3 センチ広げ、天井高は 6.5 センチ高くした。 さらに、強調したのが「環境との調和」だ。 カモノハシのくちばしに似た先頭の形状は、騒音の原因にもなる空気抵抗を減らすための工夫だが、これによって省エネも実現。 電力消費量を 300 系から 8% 減らした。 また、ライバルの航空機より二酸化炭素の排出量が圧倒的に少ないとして、「地球に優しい乗り物」とアピールした。

64 年に東海道新幹線が開業して以来、初代 0 系は「団子っ鼻」、300 系は「鉄仮面」と、それぞれ個性的な顔付きが目立ったが、700 系以降はおおむね似通った顔が続く。 「くの字」型のパンタグラフや床下の機器配置も引き継がれていて、上野副本部長は「700 系の基本設計は、最新型 N700S の中で生き続けている」と話す。 廃車後の車両は解体されてリサイクルに回る。 700 系のアルミ製車体は、新幹線リサイクルでは初めて建材としてよみがえり、初夏に東京駅八重洲北口にオープンする専門店街「東京ギフトパレット」の装飾やショーケースに用いられる予定だ 。

JR 東海のグループ会社「東京ステーション開発」によると、新幹線の車体は何重にも施された塗装や防音材を分離させることが難しく、リサイクル後はほとんどが製鋼で使われる添加剤として利用されてきたという。 しかし、同社が中心となって昨年 3 月に新たな分離方法を開発。 アルミ建材として使えるよう再生させることに成功した。 専門店街は東京五輪・パラリンピックの開幕直前にオープンする。 同社施設部の日下部昭彦部長は「前回 64 年の東京五輪では、開業したての東海道新幹線が日本の技術を世界にアピールした。 2020 年はリサイクル後の 700 系が環境に優しい日本の姿を世界に発信してくれるはず」と話す。 (細沢礼輝、asahi = 1-9-20)

新型新幹線「N700S」 7 月 1 日から運行開始 JR 東海

JR 東海が 5 年ぶりに導入する東海道新幹線の新型車両「N700S」は東京オリンピック・パラリンピックが開催される直前の 7 月 1 日から運行されることが決まりました。 東海道新幹線は前回の東京オリンピックが開催された 1964 年に開業し、2 回目の大会が開かれる今年、JR 東海は 5 年ぶりの新型車両「N700S」を導入することを公表しています。 JR では、東京大会の前に 5 編成を導入し、2022 年度までに 40 編成を新型車両に切り替える計画です。 一方、N700S の導入に伴って、ことし 3 月には、およそ 20 年間にわたって運行されてきた「700 系」の車両が引退します。

騒音や空気抵抗、より低減

新型車両の「N700S」とこれまでの車両の外観の変化を比べてみました。 まず、先頭はこれまでの車両と比べると若干、左右にエッジを立てた形状になっています。 「デュアルスプリームウィング形」という名称で、騒音や空気抵抗をより低減させているといいます。 また、ヘッドライトには初めて「LED ライト」が採用されました。 そして車体の横には金色で描かれた「N700S」の文字と、"最高の" を意味する「Supreme」の頭文字から付けられた末尾の「S」をイメージした青色のラインが走っています。

セキュリティー対策も強化

次は車内の特徴をまとめました。 まず利用者にとってうれしいのがコンセントの増設です。 これまで窓際にしかありませんでしたが、すべての座席のひじ掛けに取り付けられています。 リクライニング機能では、より快適な座り心地を追求した結果、背もたれに連動して座面が数センチ沈み込むようになっています。 また、セキュリティー対策も強化されています。 これまで車両の両端だけだった防犯カメラを天井に増設し、1両当たり 6 台で監視するということです。 一方、東海道新幹線は、ことし 5 月中旬から大きいスーツケースなど 3 辺の合計が 1 メートル 60 センチを超える「特大荷物」は、持ち込むのに予約が必要になります。

地震など異常時の対応強化

「N700S」は外観や車内だけでなく、性能面でも向上している点がありました。 まず速度です。 営業最高速度は時速 285 キロとこれまでと変わりませんが、試験走行では時速 360 キロを超えるスピードを記録しています。 さらに、地震など異常時への対応が強化されています。 ブレーキシステムを改良し、地震発生時のブレーキ距離は最も新しい N700A よりも 5% 短縮されています。 また、自然災害などで停電しても自力で走行できるバッテリーを搭載していて、停電でいったん止まっても避難しやすい場所まで簡単に移動することができます。

時速 360 キロ目指す次世代新幹線も

新幹線をめぐっては、JR 東日本でも新型車両の開発が進められています。 それが東北新幹線の次世代型新幹線の試験車「ALFA-X」です。 JR 東日本が 2030 年度までの完成を目指し約 100 億円をかけて開発した試験車両です。 去年 5 月から、営業運転が終わった夜間に 1 週間に 2 回程度、仙台駅と新青森駅の間で試験走行が行われていて、再来年 3 月まで続けられる予定です。 最大の特徴は先頭車両の形状です。 いわゆる "鼻" の部分は 22 メートルあり、車両のおよそ 8 割を占めています。この形状は、高速でトンネルに入った際の騒音の原因となる圧力波を抑えることを追求した結果だといいます。

さらにスピードも大幅に向上させる方針です。 東北新幹線の営業最高速度は、新幹線の中で最も速い時速 320 キロですが、「ALFA-X」では時速 360 キロまで引き上げることを目指しています。 このほか、「ALFA-X」では高速走行しても安全運行できるよう、地震時に、より早く安全に止まる装置などが搭載される予定のほか、車両の電子機器の細かい状況を地上からモニタリングできるようにすることで、車両のメンテナンスを低コストでできるようなシステムにするということです。 (NHK = 1-5-20)

前 報 (1-25-19)

新幹線優先? 密室で「青函貨物廃止」案を議論中

東京 - 札幌間「4 時間半」実現への最大の難所

2030 年度末の北海道新幹線・新函館北斗 - 札幌間の開業に合わせ、北海道と本州を結ぶ鉄道貨物輸送を船舶にシフトさせる議論がひそかに進んでいる。 最悪の場合は、JR 貨物が北海道から撤退する可能性もある。 東京と札幌を結ぶ空路の旅客数は年間 900 万人。 日本で最も利用者の多い路線である。 その一部が新幹線に移れば JR 北海道のメリットは大きい。 半世紀に及ぶ新幹線の歴史を振り返ると、新幹線の開業により、東京 - 名古屋間、東京 - 仙台間をはじめ、多くの区間で航空機から新幹線に利用者がシフトした。

東京 - 札幌 4 時間半に向けて

北海道新幹線にも同様の可能性はある。 もっとも、東京 - 福岡間における新幹線と航空の旅客シェアを見ると、航空機が 91% に対して新幹線は 9% と、航空機の圧勝。 約 5 時間という新幹線の所要時間の長さが敬遠されているのだ。 現行の東京 - 新函館北斗間の所要時間は約 4 時間で、新函館北斗 - 札幌間の所要時間は 1 時間程度。 合計で 5 時間近くかかる。 これでは新幹線開業後も航空機の優位は揺るぎそうにない。

そこで、東京 - 札幌間を 4 時間半で結ぶための方法が検討されている。 新幹線で約 4 時間半かかる東京 - 新山口間における新幹線と航空機の利用比率は約 3 対 7。 この数字を当てはめれば、東京 - 札幌間では約 300 万人の旅客が航空機から新幹線にシフトする計算となる。 北海道新幹線の利用者は年間 166 万人にすぎないが、もくろみどおりなら北海道新幹線の利用者は 3 倍に増える。 新幹線の収支が劇的に改善され、2031 年度の経営自立を目指す JR 北海道にとって、新幹線が大きな収益の柱になる。

時間短縮の方策は 2 つある。 まず、車両性能の向上だ。 JR 東日本は次世代試験車両「ALPHA-X」を開発し、営業最高速度の引き上げに動き出した。 また、盛岡以北の区間は法令上最高時速が 260km に抑えられているが、国土交通省はそれを時速 320km に引き上げることを検討中だ。 だが、それだけでは不十分。 最大の障害は、青函トンネルと前後の区間を合わせた約 82km を新幹線と JR 貨物の在来線貨物列車が共用していることだ。 2 本のレールの間隔は新幹線が 1,435mm、在来線が 1,067mm と異なり、そのままでは共用走行できない。

このため三線軌条という特殊な方法で両者の共存を実現した。 三線軌条は仕組みが複雑で、保守作業に多額のコストがかかる。 これも JR 北海道の経営の圧迫要因となっている。 貨物列車の最高時速は 110km。 新幹線が時速 260km で走れば前方の貨物列車に追いついてしまう。 また、高速走行する新幹線が貨物列車とすれ違う際に生じる風圧が安全を損なうおそれもあり、青函共用区間における新幹線の最高速度は時速 160km に抑えられている。

国が検討する 4 つの案

国の交通政策審議会は打開策として、「貨物新幹線」を開発し、在来線のコンテナ列車を丸ごと新幹線貨車に積み込んで高速走行させるという夢のような案まで検討した。 だが、今のところ有力視されているのは、新幹線と貨物列車の走行時間帯を分けて、下り線(新青森 → 新函館北斗)のみ新幹線の高速走行を行う時間帯区分案。 旅客需要が多く貨物需要が少ない年末年始やお盆、ゴールデンウィークなど特定の時期に限るとしている。 9 月 4 日から 10 月 21 日にかけて青函トンネル内で新幹線の速度向上試験が実施された。 台風 19 号の影響はあったものの、所定の試験は予定通り終了。 結果を検証して安全性が確認されれば 2020 年度から実施される見通しだ。

さらに、国はこれらの案とは別に、昨年秋から水面下で議論を重ねていた。 本誌が独自入手した資料によると、新たに 4 案が検討されている。

まず、コンテナ列車ごと積み込むのではなく、貨物列車からコンテナを積み替える貨物新幹線の改良案。 貨物列車の台車がない分、重量が減る。 また、青函共用区間だけでなく、札幌から青森まで直通することを想定しており、所要時間が現状より短縮するというメリットもある。 しかし、貨物列車が機関車で貨車を牽引しているのと同様に、新たに新幹線機関車を開発する必要がある。 日本にないタイプの車両であり、2030 年度までに開発が間に合うかは未知数だ。 また、大量のコンテナを貨物新幹線に積み替える設備を新造するコストが 4,300 億 - 6,400 億円かかる。

これらの問題点を解決するために考え出されたのが、コンテナではなく、現行の新幹線列車の客室から座席を撤去して宅配便業者などが用いる小型のパレットを積載するという方法だ。 JR 九州の初代社長を務めた石井幸孝氏が 11 年ごろから提唱しているアイデアで、「コンテナ式が本命だが、パレット式は現状に風穴を開ける方法として考えた」という。

すでに東京メトロが宅配便各社と共同で荷物を列車で運ぶ実証実験をしており、実現性は高い。 積み替え設備の設置費用も 600 億 - 1,800 億円と想定されコンテナ式よりも安価だ。 だが 1 列車当たりの積載量がコンテナ式の 4 分の 1 程度しかなく、すべての鉄道貨物を運び切れない。 つまり、現状の鉄道貨物をすべて運ぶためには、他の輸送手段と併用することが必要となるわけだ。

船舶による輸送案も

国は船舶による輸送案も検討している。 船舶案は 2 つあり、1 つは鉄道連絡船方式。 かつての青函連絡船を復活させるアイデアだ。 1 隻当たり 65 億 - 90 億円を投じて 6 - 7 隻を新造し、ピストン輸送を行う。 ネックは青函連絡船時代に用いられた貨物列車との積み替え施設が撤去されてしまっているため、積み替え施設を新たに建設する必要があること。 北海道側は室蘭港、苫小牧港、本州側は青森港、八戸港が候補として挙がっているが、港への線路敷設も含めた用地費・建設費は 540 - 1,190 億円の費用が想定されている。 また、1 隻当たりの建造に 5 年半かかるとされる。 はたして 2030 年度までに間に合うか。

そこで、北海道 - 本州間を航行する既存のフェリーや RORO 船(フェリー型貨物船)、コンテナ船を活用する案が飛び出した。 もともと、船舶輸送は北海道 - 本州間の貨物輸送の 9 割以上を担っており、鉄道貨物のシェアは 7 - 8% にすぎない。 季節による繁閑がなければ、理論上は船舶の空き容量で鉄道貨物をすべて運び切れる可能性がある。 しかし、船舶輸送は集荷先から出発港までと到着港から配送先までの輸送にトラックを使う。 すべての貨物を船舶に置き換えると、青函共用区間どころか、道内の鉄道貨物輸送が不要になりかねない。

船舶の速度は鉄道よりも遅い。 そのため船舶による輸送は鉄道貨物と比べて所要時間が長くなると思われがちだが、集荷から配送までの全行程を考えると、エリアによっては鉄道貨物より船舶のほうが、所要時間が短くなるケースがあるようだ。 また、2016 年に北海道を襲った台風 10 号で根室本線が被災した際、JR 貨物は船舶による代行輸送でしのいだ経験がある。 船舶案は荒唐無稽な案ではない。 JR 貨物の真貝康一社長は「鉄道貨物をトラックに切り替えた場合、運転手の確保ができるのか」という発言にとどめ、表立った主張はしていない。 しかし、同社の売上高の 3 割を占める北海道の貨物輸送が失われれば、経営に大打撃となるのは確実だ。

船舶案はホクレンが反発

同社に代わって声を上げたのは、同社の大口荷主であるホクレン農業協同組合連合会だった。 「青果市場と貨物駅が隣接しているエリアが多く、船舶に切り替わるとこのメリットが失われる(板東寛之専務)」と、船舶輸送案に猛反発した。 産地から市場への輸送手段の変更でコストが増加したり鮮度が落ちたりすれば、競争力の低下につながりかねないからだ。

北海道から各地に運ぶ貨物だけでない。 各地から道内に運ばれる貨物も輸送手段の変更によって、輸送日数からコストまでさまざまな影響を受ける。 しかも JR 貨物が北海道から撤退すれば道経済への影響も計り知れない。 そのため、多くの関係者が船舶案に反対する。 青函問題は今秋から局長級会議に引き上げ、来秋までに方向性を示すことになっていたが、夏以降に議論が失速。 青函共用区間の貨物列車走行を残す前提で、新スキームを検討することになりそうだ。

では、在来線貨物列車の走行と新幹線の高速走行を両立させる方法はあるのか。 実は、貨物新幹線や船舶への置き換えよりも「はるかに現実的だ」として、関係者間で有力視されている案がある。 その案は『週刊東洋経済』 11 月 2 日号(10 月 28 日発売)「東京 - 札幌『4 時間半』実現への難所?焦点は青函トンネルだ」で詳細に報じている。 なお、同記事は『週刊東洋経済プラス』でも全文公開している。 (大坂直樹、東洋経済 = 10-28-19)

次世代新幹線、走行音うるさい? 橋の下で記者が測った

JR 東日本が約 100 億円を投じて開発した次世代新幹線の試験車両「ALPHA-X (アルファエックス)」。 世界最速となる時速 360 キロ運転に向けて、5 月から仙台 - 新青森間で走行試験が続く。 沿線から騒音への懸念が出るが、実際はどうなのか。 橋の下やトンネルの出口で記者が走行音を測ってみた。 走行音の測定には、騒音規制法に基づいて工事現場で一般的に使われる騒音計を用いた。 いずれも下り線で、晴れか曇りの日に測った。

5 月下旬の深夜、宮城県北部の古川駅の北約 1.5 キロ。 江合川にかかる橋の近くで待機した。 車の往来はなく、虫や鳥の声が響く。 手元の騒音計は 40 デシベル前後を示していた。 午後 11 時 50 分ごろ、仙台方面の空がだんだんと明るくなり、キーンという風切り音が聞こえてきた。 ALPHA-X だ。 パンタグラフと架線がこすれる音を残して、目の前を過ぎた。 騒音計は最大 74.7 デシベルだった。

JR 東の事前説明では、通常の走行試験は「下り 320 キロ(営業速度)程度」だが、実際の速度は明らかにしていない。 5 日後の夕方に、同じ場所で仙台 - 盛岡間をノンストップで走る E5 系(はやぶさ)を測ると、76.1 デシベル。 E5 系も最高時速 320 キロで、騒音はほぼ同レベルだった。 走行試験は毎週火、土曜の深夜に続く。 車両の性能を確かめるため、JR 東は数回程度は 400 キロでの運転も計画する。

新幹線の開発では、スピードを上げても他の性能が下がってはならないという「現状非悪化」のルールがある。 ALPHA-X も走行時の騒音や乗り心地、地震発生時に緊急停止するまでの距離などが、現在主力の E5 系と同等になるよう新開発の装備を付ける。 先頭車の「鼻」は E5 系より長く、風の流れを意識した形状で、トンネル進入時にドンという圧力波が起きるのを抑える狙いがある。

別の日、岩手県境に近い第 2 有賀トンネル(栗原市)の出口付近で測定すると、78.7 デシベルだった。 昼間の E5 系と大差はないが、深夜のためかドンという音が響く印象があった。 高速走行と騒音抑制の両立は難しい。 2005 年から走行試験が行われた先代の高速試験電車「ファステック 360」は、多い時で仙台 - 北上間を一晩に数回往復したが、騒音問題を解決できず、営業運転は 360 キロではなく 320 キロに抑えられた。 (asahi = 9-1-19)

長ーい「鼻」なんと 22m 次世代新幹線の試験車両公開

JR 東日本は 8 日、世界最速となる時速 360 キロ運転をめざす次世代新幹線の試験車両「ALFA-X (アルファエックス)」の先頭車両を、開発拠点のひとつの日立製作所笠戸事業所(山口県下松市)で報道公開した。 全 10 両編成が完成する 5 月以降、東北新幹線で実験走行を始める予定だ。

今回公開されたのは、2 種類ある先頭車のうち、絞り込まれていく「鼻」の部分が約 22 メートルもある 10 号車(新青森寄り)。 1 号車(東京寄り、約 16 メートル)や、現在の主力車両「E5 系(約 15 メートル)」よりもぐっと長い「超ロングノーズ」で、車両全体の 8 割以上を占める。 騒音の原因となるトンネル進入時の圧力波を防ぐ効果を狙っているという。 (asahi = 2-8-19)

次世代新幹線、加速よりブレーキに力 地震国の固有事情

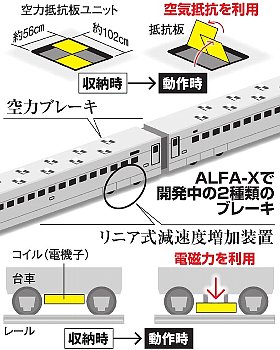

より速く走るため、より早く止まれ - -。 世界最速となる時速 360 キロ運転をめざす次世代新幹線の試験車両「ALFA-X (アルファエックス)」の開発で、JR 東日本が最優先で追求しているのは、加速力ではなくブレーキ性能だ。 最高速度を上げても、地震発生時に緊急停止するまでの距離は延ばさない。 この課題克服のため、国内の鉄道では例のない 2 種類の補助ブレーキシステムの実用化に挑んでいる。

1997 年に東北新幹線に登場した「E2 系」の最高速度は時速 275 キロ。 現在の主力車両「E5 系」は 320 キロに上がったが、トップスピードから非常ブレーキをかけて止まるまでの距離(非常停止距離)は「4 千メートル以内」で変わらない。 法的な規制があるわけではないが、スピードを上げても他の性能が下がってはならないという「現状非悪化」の開発ルールに基づくものだ。

ブレーキ力が重視されるのは、地震発生時に高速走行中の脱線を防ぐため、一刻も早く止まることが最優先とされるからだ。 2011 年 3 月の東日本大震災では、東北新幹線で 27 本の営業列車が走行していたが、いずれも緊急停止してけが人はなかった。 (細沢礼輝、asahi = 2-8-19)

東北新幹線、盛岡 - 新青森 320 キロへ 4 時間の壁突破

設計上の最高速度が一律時速 260 キロに抑えられている整備新幹線区間の中で、JR 東日本は東北新幹線の区間(盛岡 - 新青森)について騒音対策を施し、320 キロ運転を実現する方針を固めた。 全国五つの整備新幹線で最高速度の引き上げは初めて。 東京 - 新函館北斗は現在最短で 4 時間 2 分だが、10 分以上短縮して「4 時間の壁」を大きく切り、ライバルの航空機との競争力を高める狙いだ。

新幹線はデビュー以来、進化を続けている。 1964 年の東海道新幹線開業時、初代「0 系」の最高速度は 210 キロだったが、92 年の「のぞみ」登場で 270 キロにアップ。 現在の主力車両の最高速度は東北新幹線「E5 系」が 320 キロ、山陽新幹線「N700 系」が 300 キロだ。 だが、整備新幹線の区間については最高設計速度は 73 年の整備計画に基づき 260 キロに統一。 それに合わせた騒音対策しか施されていない。 このため E5 系は宇都宮 - 盛岡では 320 キロで走っているが、盛岡 - 新青森など整備新幹線区間では最高速度を抑える必要があった。

一方で、2016 年春に開業した北海道新幹線は利用客が低迷、17 年度は 98 億円の営業赤字を計上した。 JR 東は巻き返しには高速化が欠かせないと判断。 30 年度の札幌延伸時までに 360 キロ運転実現をめざした車両開発に加え、整備新幹線区間の速度向上にも乗り出すことにした。 約 200 億円を投じ、盛岡 - 新青森間の防音壁のかさ上げや吸音板の設置、トンネル出入り口の設備改良などを進め、おおむね 5 年以内の完成をめざす。 (細沢礼輝、asahi = 1-13-19)

関連記事 (10-20-18)

JR 東の次世代新幹線、目指すは時速 360km

製造中の「ALFA-X」先頭車公開、鼻先は鋭角に

JR 東日本は 12 月 12 日、現在製造を進めている新幹線の試験車両「ALFA-X (アルファエックス)」 E956 形の先頭車両 1 両を、メーカーの川崎重工業兵庫工場で報道陣に公開した。 ALFA-X は最高時速 360km での営業運転を目指し、高速で走る際の騒音の低減、緊急時により早く停まるシステムの検証など、次世代新幹線の開発に向けた試験を行う車両。

2019 年 5 月に完成予定で、試験走行での最高速度は時速 400 km 程度を目標としている。 将来の自動運転を想定した技術検証なども行う予定だ。 開発を担当する JR 東日本先端鉄道システム開発センターの浅野浩二所長は「次世代新幹線の開発に向けて研究を続けてきたが、それをやっと 1 つの形として走らせることができる」と述べ、試験車両への期待感を示した。

シャープな鼻先が特徴

ALFA-X は 10 両編成で、両端の先頭車は比較検証のためそれぞれ形が異なる。 今回公開されたのは東京寄りの先頭車である 1 号車。 まだ製造中のため鼻先のカバーはなく、台車や床下の機器類も取り付けていない状態だが、特徴ある先頭部の形状はよくわかる。 現行の東北新幹線 E5 系から丸みをそぎ落としたような鋭角なデザインで、形は「風の流れによって作られる『削ぎ』や『うねり』、『広がり』といった要素を取り込んだ」という。

1 号車の設計の狙いは、高速でトンネルに突入する際の圧力波を抑えつつ、鼻先の長さを極力伸ばさずに室内のスペースを確保することだ。 先頭部の長さは E5 系の約 15m と大差ない約 16m で、客室部分も窓 6 個分のスペースがある。 一方、今回は公開されなかったもう 1 つの先頭車である 10 号車は、圧力波や騒音の低減など環境性能を追求し、先頭部の長さを 22m まで伸ばした超ロングノーズのデザイン。 試験走行では両タイプの圧力波抑制効果などを比較し、次世代新幹線の新たな先頭形状開発につなげる。

また、高速走行時に風を切る音が騒音源となるパンタグラフは低騒音化を図った 2 種類を搭載し、比較検証を行う予定。 台車のブレーキディスクも回転時の音を抑えられる新型を採用する。 ALFA-X が搭載する新技術の中で、目立つのは地震発生時の対策だ。 車体の大きな揺れを抑えて脱線しにくくするための「地震対策ダンパ」などを設置するほか、より早く列車を停めるための新たな装置も搭載する。

その 1 つは、車両の屋根に板を立ち上げ、空気抵抗によって減速させる「空力抵抗板ユニット」だ。 かつての新幹線試験車両でも同種の装置が搭載され、その形から「ネコ耳新幹線」として話題となったが、今回は小型の長方形の板を多数立ち上げる形に変更した。 装置は中間車両に設置するため、今回は公開されていない。 このほか、コイルをレールに近づけて電磁的な力で減速させる「リニア式減速度増加装置」も搭載する。

安全面ではこのほか、車体や台車に振動センサー、台車の軸箱に温度センサーを設置。 車両の各機器や地上設備の状態をモニタリングする装置も搭載し、異常の兆候を早期に発見してメンテナンスを行う「CBM (状態基準保全)」の実用化を目指す。 乗り心地の改善でも新技術を導入し、E5 系ですでに採用している左右方向の揺れを低減する装置やカーブで車体を傾斜させる装置に加え、上下方向の振動を抑える装置を搭載する。

最高速度 260km の壁はどうなるか

JR 東日本が次世代新幹線の開発で見据えるのは、2030 年度に予定される北海道新幹線の札幌延伸開業だ。 現在、最高時速 320km で東京 - 新函館北斗間を結ぶ「はやぶさ」の所要時間は最速で 4 時間 2 分。 現状の速度では、札幌まで延伸した際の所要時間は約 5 時間の見込みで、航空機に対して一定のシェアを獲得するためにはスピードアップが重要だ。 現在、時速 320km で走れる区間は東北新幹線の宇都宮―盛岡間のみ。 盛岡 - 新青森間は「整備新幹線」区間として最高時速が 260km に制限されている。

現在、最高速度が時速 110km の東京 - 大宮間については今年 5 月、JR 東日本が騒音対策の強化によって最高時速を 130km に引き上げると発表。 最高 140km の青函トンネル区間も来春に 160km での運転が実現する予定だが、さらなる高速化には車両性能のアップに加え、整備新幹線区間の速度見直しも課題だろう。 国土交通省の資料によると、同区間の最高速度向上には騒音対策やトンネル微気圧波対策、駅設備の風圧対策などの検討が必要とされている。 最高時速 360km での営業運転を目指して ALFA-X の試験走行が始まるのは来年 5 月以降だ。 (小佐野景寿、東洋経済 = 12-12-18)

時速 360 キロ、次世代新幹線はこんな顔 JR 東試験車

世界最速の時速 360 キロ運転をめざす新幹線試験車両「ALFA-X (アルファエックス)」の開発状況を、JR 東日本が発表した。 10 両編成のうち 7 両の外形ができあがり、来年 5 月には完成予定という。

騒音問題を解決するため、鼻の長さを変えた 2 種類の先頭車を製作。 現行の主力車両「E5 系」の 15 メートルより長く、一方(1 号車)は 16 メートル、もう一方(10 号車)は 22 メートルだ。色はメタリックを基調とし、グリーンの帯をあしらっている。 実験走行は東北新幹線で行う予定。 通常ブレーキに加えて空気抵抗を利用する空力ブレーキの実用化や、将来の自動運転化に必要な車両制御技術の開発をめざすという。 (細沢礼輝、asahi = 10-11-18)

前 報 (8-4-18)