「太陽光は歓迎するが … 場所が最悪」 メガソーラー建設に住民から反対の声 福島県福島市

メガソーラーの建設に地元から反対の声があがっている。 その場所は、福島県福島市の先達山。 高湯温泉の周辺で東京ドーム 13 個分の広さがある。 2020 年の春に工事を始める計画だったが、住民が「待った」をかけた理由とは?

「工事をしている間に土砂の流出はないか。」

「ここの山は危険がいっぱい。 考え直していただけると非常にありがたい。」

2 月 20 日に開かれた住民説明会。 相次いだのは災害対策についての質問。 住民たちが危惧するのはメガソーラーの建設場所。 福島県福島市の先達山のおよそ 60 ヘクタールの敷地を造成し、ソーラーパネルおよそ 15 万枚を設置する。 しかし、そこは傾斜地で土砂災害の危険がある地域。 住民たちは豪雨などで造成した場所が崩れ住宅地にも被害が及ぶのではないかと心配している。

住民・佐藤和弘さん : 「太陽光パネルの発電自体は大いに歓迎するが、いかんせん場所が最悪だということ、台風・大雨・地震 … そのたびに山の方を見上げて生活するというのはとても考えられない。」

事業者は雨水を一時的に貯める調整池や、地盤沈下を防ぐ排水施設を設置して防災対策を強化するとしている。

太陽光発電所建設事業者・島村佳佑プロジェクトマネジャー : 「想定外と呼ばれているような雨量を考慮して基準ができている。 急峻なところを造成工事を行うことによって、危険な区域のリスクは低減される。」

住民の不安は解消できるのか? 高湯のメガソーラー建設は先行きが不透明なままだ。 (福島テレビ = 2-24-20)

風力発電で TV 受信障害? 秋田・潟上、事業者が対策も収束せず

秋田市の北隣にある潟上市で、昨年夏ごろからテレビの受信障害が起きている。 海沿いに立ち並ぶ風力発電所の影響とみられる。 事業者はアンテナ交換など対策を講じるが、問題が解消しない家庭もあり、住民からは不満の声が上がる。 日本海に面した両市の県有保安林には、昨秋までに事業者のエーウインドエナジー(秋田市)が 17 基、秋田潟上ウインドファーム合同会社(潟上市)が 22 基の風車を相次いで建設した。 ともに風力発電を推進する県の公募で整備された。

受信障害は、テレビの電波を送る大森山送信所(秋田市浜田)から風車を挟んで北側に位置する潟上市天王の周辺で発生している。 天王地区に住むパート従業員の女性 (66) の自宅では、昨年夏ごろからテレビ画面にノイズが入ったり音声が途切れたりするようになった。 ひどい時には全く受信できない。 相談を受けた事業者は対応策として今年 1 月にブースター(増幅器)を設置したが障害は解消されず、今でも時折映像が乱れる状態が続く。 女性は「好きな番組の録画もできない。 テレビを見る楽しみが半減した。」とこぼす。

潟上市によると、昨年 8 月ごろから関連の苦情が寄せられるようになった。 2 事業者には 1,600 件を超す問い合わせなどがあったという。 市は 12 月、改善への働き掛けを強めるよう県に要望書を提出した。 エーウインドエナジーは 11、12 月に住民説明会を開き、アンテナの位置調整やブースター設置を進める。 担当者は「3 月末までの収束を目指す」と話し、秋田潟上ウインドエナジーも「『映りが悪い』などの連絡があれば、その都度対応する」との考えを示す。

電波障害について 2 事業者は風車の着工前に自主的に調査し、「障害は発生しない」と結論付けていた。 総務省東北総合通信局は「風車の影響に加え、海の波で電波が弱くなるなどさまざまな要因が重なった可能性がある」と指摘する。 東北 6 県には昨年末時点で計 753 基の風力発電用の風車がある。 秋田は 250 基で青森の 280 基に次いで多く、沖合では洋上風力発電の計画も進行中だ。 県資源エネルギー産業課は「風力先進地となって風車が大型化するのに伴い、受信障害への影響は予測しにくくなっている」と対応の難しさを説明する。 (河北新報 = 2-11-20)

有名神社の山のメガソーラー予定地 京都府八幡市が買収を提案

京都府八幡市の男山で計画される大規模太陽光発電設備(メガソーラー)に反対運動が起こっている問題で、市はこのほど、計画予定地の買い取りを事業者に提案したことを明らかにした。 市によると 11 月末、「将来的に緑を保全するためには、当該地の取得も選択肢の一つ」とし、事業者に買収の意思があることを伝えたという。 今後、不動産鑑定などを通じて適正価格を調べる。 事業者から回答は得ていないという。

12 月中旬の市議会一般質問で、中村正公市議(共産党市議団)に答えた。 堀口文昭市長は答弁で「金額が妥当でなければ公金は支出できない。 相手が納得しなければ売買契約は成立しない。」と述べた。 市議会では、男山一帯でメガソーラー設置を禁止する条例案を審議中だが、進行中の計画には適用されず、対応が課題となっている。 男山は皇室とゆかりの深い石清水八幡宮が鎮座することで知られる。 (京都新聞 = 1-1-20)

◇ ◇ ◇

京都の有名神社の山にメガソーラー計画 市の対応後手「あっという間に丸裸の山に」

京都府八幡市の男山で、民間による大規模な太陽光発電設備(メガソーラー)の整備計画が浮上し、同市が規制条例の制定に乗り出す事態に発展している。 男山は石清水八幡宮が鎮座する同市のシンボルであるとともに、土砂災害を誘発するとの懸念が周辺住民に広がっているためだ。 ただ、条例が施行されても進行中の計画は対象外で、事業者の計画続行の意思は固い。規制が後手に回った影響は大きい。

「(府の許可が得られれば)工事を進めさせていただきたい。」 11 月 25 日夜、メガソーラーを計画する日本エコロジー(大阪市)は八幡市内で説明会を開き、参加した市民ら 13 人に理解を求めた。 同社は、男山北西部の 9,800 平方メートルに太陽光発電パネル約 4,700 枚(1,5 メガワット)を設置すると説明。 雨水をためる調整池や防火水槽など災害対策を強調した。 府に開発許可を申請、協議している状態だとし「莫大な経費を費やしている」と事業継続の考えを示した。

しかし、参加した住民からは不安の声が相次いだ。 開発地の麓には土砂災害特別警戒区域があり、樹木の伐採による保水力の低下で、土砂崩れや中小河川の増水につながると懸念するためだ。 反対グループの石野喜幸さん (79) は、男山には民有地が多いことから「一度開発を許せば、あっという間に丸裸の山になってしまう」と景観や自然環境が損なわれる恐れも指摘。 「想定外が当たり前の時代だ。 善意ある判断でストップしてほしい。」と再考を求めた。

計画を巡っては、八幡市議会が計画反対を求める地元自治会などの請願を全会一致で採択した。 市も 11 月 26 日にメガソーラー開発を規制する条例案を公表。堀口文昭市長は「景観はいったん壊れてしまうと復元は困難だ」と提案理由を説明した。 市の条例案では、男山一帯を開発禁止区域に指定し、土砂災害の恐れがある周辺地域も市長が事業見合わせを求められる抑制区域にする。 男山以外の市内全域も 500 平方メートル以上で太陽光発電を行う場合は届け出制にし、住民の理解を得ることを努力義務とする。 市は「罰則はないが、条例に違反すれば法に基づき事業認定の取り消しにもつながる」と実効性に期待する。

ただ、条例案が今月 4 日開会の市議会で可決されても、すでに進んでいる計画には適用されない。 住民からは「市がもっと早く対応していれば、こんなことにはならなかった」との指摘が出る一方、事業者も「最初から禁止区域であれば、われわれも(土地を)購入することはなかった」という。 国策として設置が進められてきたメガソーラーと、地域がどう向き合うのか。八幡市に限らず、改めて考えておく必要があるのではないか。 石清水八幡宮は平安時代の創建。 皇室とのゆかりが深く石清水祭は三勅祭の一つに数えられる。 2016 年には本殿などが国宝に指定された。 (京都新聞 = 12-5-19)

京セラの「自然に優しい」太陽光発電がイワナ・ヤマメを全滅させた!

自然に優しいエネルギーの決定版のように語られる太陽光発電だが、京セラによる発電所の設置工事現場では、聞こえるのは悲鳴ばかり。 引き起こされていたのは「自然に優しい」が聞いて呆れる環境破壊だった。 茨城県の水戸や日立よりもさらに北の山中を訪れると、山林が禿げたように切り開かれ、下から眺めると、遠目に太陽光パネルがうっすらと見えた。

今なお工事中の、この国木原太陽光発電所について、ネットなどには、「日本の未来に貢献」といった文言が躍るが、現場の下方を流れる十王川の川底には、異常なほど土砂が溜っているのが、素人目にも確認できる。 その上流の黒田川に至っては、堆積した砂が水面の上にまで顔を覗かせる。 「未来に貢献」するどころか「未来」を「破壊」しているようにも見えるが、地権者の一人は未来に期待していたと、こう語る。

「この地域は過疎化していて、産業を興すことは難しい。 でも、太陽光発電を始めれば、荒廃した山を宝の山に変えられます。 県や市は動いてくれないので業者を探しましたが、土地を売りたくないので、賃貸で発電事業を進めてくれる業者を選びました。」

結果、元請け業者は京セラの子会社、京セラコミュニケーションシステムに決まった。 ところが、

「工事が始まると土砂が流れ出た。 雨が降るたびに粘土質の黄色い土砂が流れ出し、工事が始まってから時間が経過しても、全然改善されないのです。」

地元の関係者に、もう少し詳しく語ってもらおう。

「十王川では毎年 4 - 6 月にヤマメやイワナを放流して釣り客を誘致し、住人は日釣り券の売り上げを生活の足しにしてきました。 漁協もあって組合員が 200 人くらいいます。 ところが昨年は、放流した稚魚が全滅。 粘土質の土砂が混ざった濁流が流れ込み、土砂がエラに詰まって窒息死してしまったのです。 魚を狙う野鳥も現れなくなりました。」

このためやむなく、

「漁協主催の釣り大会も昨年は中止に。 昨秋、京セラ側から漁協に補償として 120 万円支払われましたが、土砂の状況は一向に改善されない。 でも、今年は京セラ側は、漁協の要求に梨のつぶてだとか。 今春の漁協の総会では、組合を今年度一杯で解散するという話になったようです。 水田にも土砂が流れ込んでいます。」

土も固めないまま

どうしてこうなるのか。 工事関係者に尋ねると、

「京セラの子会社の下に下請けがいますが、県も "京セラの看板があるなら大丈夫でしょう" と、安心して許可を出した。 工事は 2017 年末ごろ始まりましたが、手順が滅茶苦茶でした。 木を伐採すると土地の保水能力が落ちます。 だから木を伐る前か、遅くとも並行して、水を溜める調整池を設ける必要があるのに、それを作らなかったのです。」

別の工事業者に話を引き継いでもらう。

「県の指針で、雨を集める調整池の設置が定められているのに、当初それをまったく作らず、県に言われてようやく作った。 ところが、その後も調整池に水が溜ると、ポンプを入れて濾過もせず強制排水していた。 調整池の役割をまったく果たしていません。」

それにしても杜撰だが、なにゆえそうなるか。

「掘り起こした土は軟らかく、そのままでは降雨や少しの揺れで崩れます。 そのため "転圧" といい、土に荷重をかけて固める必要があるのですが、それがなされていなかった。 だから、調整池がすぐに土砂で埋まってしまい、そのたびに土砂を川に流していた。 技術者のレベルも低すぎます。」

自然に酷な発電所。 京セラコミュニケーションシステムの広報宣伝部は、

「川に土砂が流れ、調整池からも土砂を含んだ水が流れ、県から指導を受けたのは事実ですが、改善は進んでいます。 補償金もお支払いし、川に溜った土砂については、協議することで合意しています。」

と答えた。 しかし、これが例外ならまだしも、

「太陽光発電は、福島の原発事故以降、急速に進んだため、規制がないに等しい。 自治体ごとに指針を設けるなどしているものの、業者は高い利益率を追い求めて工事費用を安く済まそうとするため、このケースのように平気で破られてしまう。 その結果、全国で同様の被害が出ています。(さる科学ジャーナリスト)」

再生可能エネルギーの普及を謳う前に、その安全性を点検すべきではないのか。 (デイリー新潮 = 8-4-19)

太陽光発電で初の FIT 認定 "取り消し"、理由は「農振法に違反」

資源エネルギー庁が太陽光発電の初の FIT 認定取り消しを発表。 沖縄県の 8 カ所の太陽光発電所で、認定取り消しの理由は「農振法への違反があったため」としている。 経済産業省資源エネルギー庁は 2019 年 3 月 6 日、沖縄県の 8 カ所の太陽光発電事業について、「再生可能エネルギーの固定買取価格制度 (FIT)」に基づく認定(FIT 認定)取り消しを行ったと公表した。 同庁が FIT 認定の取り消しを公表するのは今回が初となる。

FIT 認定を取り消した 8 カ所の太陽光発電所は、全て沖縄県中頭郡西原町小那覇に位置。 いずれも連係出力 50kW 未満の低圧に分類される太陽光発電所だ。 資源エネルギー庁は認定取り消しとした理由について、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成 24 年経済産業省令第 36 号)第 5 条の 2 第 3 号の認定基準に適合していないため」と公表している。

同法の第 5 条の 2 は、「再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準」について記載したもので、その第 3 号には「当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む)の規定を順守するものであること」とある。 資源エネルギー庁に問い合わせたところ、今回 FIT 認定を取り消した 8 件は「農振法に対する違反があった」としている。

農振法とは「農業振興地域の整備に関する法律」の略称。 市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地などを定める「農業振興地域制度」に関連する法律だ。 同制度に基づき市町村が「農用地区域」と定めたエリアは、基本的に農地を別の用途に利用する「転用」が認められない決まりになっている。

発電所が位置する沖縄県中頭郡の西原町は、県が公表している「沖縄県農業振興地域整備基本方針(最終改定 2016 年 8 月)」によると、「都市計画法の市街化区域および港西原町湾法の港湾隣接地域を除いた区域」として、952ha が農業振興地域に指定されており、このうち約 3 分の 1 に相当する 319ha が農用地区域となっている。 今回の 8 カ所の太陽光発電所は、こうした農振法に関連した土地利用について、何らかの違反があったとみられる。

資源エネルギー庁では、2018 年 10 月に開催した「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」で、安全性や法令順守に疑義がある 50kW 未満の事業用太陽光発電について、立ち入り検査の実施や、その上で必要に応じて指導、改善命令、認定取り消しなどの対応を行う方針を示していた。 (陰山遼将、スマートジャパン = 3-7-19)

住宅地隣接の太陽光パネル計画、住民反対受け中止

京都府宇治市の住宅街に隣接する土地で大規模な太陽光発電所を計画していた京阪電鉄不動産(大阪市)が、計画を中止することが 14 日に分かった。 グループ会社が開発した宅地に隣接しており、住民の反対を受けて決めた。

同社は 2016 年、同市木幡須留の 1.36 ヘクタールに太陽光パネル 2,700 枚を設置する計画を住民に示した。 隣接地は京阪グループが開発した同市平尾台で、住民側は、▽ 景観悪化、▽ 反射光の不安、▽ 保水力低下で豪雨災害の危険、▽ 住宅価値低下、などを挙げて反対してきた。 同社はパネル枚数の削減や目隠しの植栽拡大などを示したが、議論は平行線で、今月 12 日に計画中止を伝えた。

担当者は取材に「法的問題はないが、グループが開発した土地の住民と長くもめるのは具合が悪い」と説明した。 太陽光発電所は、12 年に再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度 (FIT) が導入されて以降、各地で拡大したが、設置を巡るトラブルに加え、パネルの放置や災害時の崩落も起こっている。 資源エネルギー庁が 17 年に策定した太陽光発電の事業計画策定ガイドラインは「自治体が個別に策定する指導要綱、ガイドライン等の順守」を事業者に求めるが、同市に関連の条例やガイドラインはない。

大津市や大阪府箕面市など規制条例を設ける自治体は増え、亀岡市も市域の約 4 割で設置を禁止する条例案を市議会 3 月定例会に提出する。 住民側も宇治市に規制条例制定を求め、昨年の市議会 9 月定例会に請願を提出し、全会一致で採択。 市は検討を始めた。 住民は「計画中止はうれしいが、市全体に関わること」とし、市の動向を注視するという。 市は「再生可能エネルギー推進が市の基本的立場」とした上で、「山間部など太陽光パネルが大規模に設置される懸念は他にもある。 規制の可否や範囲を含め、他自治体の事例も参考に検討したい。」としている。 (京都新聞 = 2-15-19)

◇ ◇ ◇

メガソーラー巡り住民困惑 奥州、詳しい説明ないまま

奥州市の胆沢川沿いで工事が始まった大規模太陽光発電所(メガソーラー)を巡り、事業者から説明を受けていない地元住民に困惑が広がっている。 事業者は市などに必要な届け出を終えて開発を始めたが、住民にとっては「突然始まった」事業。 建設後の水害や農業、住環境に与える影響を懸念する声も漏れるが、事業者側からの詳しい説明はないままだ。 太陽光進出を巡る地域とのトラブルは全国的に相次いでおり、有識者は積極的な情報公開の必要性を指摘する。

事業主体はドイツに本社を置く「セーフレイ」が出資する「Iwate Mizusawa Solar 合資会社(東京都、小岩永幸職務執行者)」。 同社は岩手日報社の取材に対し、▽ 同市水沢佐倉河のパークゴルフ場跡地など 3 エリア・計約 20 ヘクタールに設置、▽ パネル 6 万 5 千枚を設置し出力 20 メガワット、▽ 8 月中旬から東北電力への売電開始を目指す、▽ 事業期間は 20 年間を想定 - などの計画を説明した。

だが、住民は詳細を知らされていない。 地元の上幅(うわはば)行政区は建設自体を知ったのが工事開始後。 きっかけは高橋安司区長 (73) が「地域では堤防と認識されていた」という盛り土が取り壊されたからだ。 盛り土は県の堤防に続くように民有地に整備されていた。 (岩手日報 = 2-4-19)

◇ ◇ ◇

太陽光向け環境アセス、対象は「100ha 相当の出力」に

「連系出力 30 - 40MW」が対象となる方向に

環境省は 11 月 1 日、メガソーラー(大規模太陽光発電所)の環境影響評価(アセスメント)のあり方に関し、第 4 回目の有識者会議を開催し、環境影響評価法の評価項目と対象とする規模の要件などに関して、具体的に議論した。 今回の会合で、規模要件に関する事務局(環境省)案が初めて示された。 それによると、「事業区画面積が 100ha に相当する出力を第一種事業の規模要件とする」とした。

国の法律による環境アセスは特に影響の大きい「第一種事業」と、これに準じる規模を有し、影響の著しい「第二種事業」に区分しており、太陽光の場合、「第一種事業に 0.75 を乗じた値を第二種事業として設定する」との案を示した。 「100ha 相当」を採用した理由は、今回の太陽光向け環境アセスメントを検討するに当たり、参考にすべきとした「面整備事業」において、100ha を規模要件にしていることなどを挙げた。 また、第二種事業で 0.75 を乗じることに関しては、「準じる規模」について、他事業で法令によりすでに 0.75 と定められているため、その数値をそのまま適用した。

規模要件の単位に関しは、すでに太陽光発電を対象にしている条例による環境アセスメントでは、「面積 (ha)」で定めている。 これに関し、事務局は、「(国の)法による環境アセスメントでは、発電所の許認可を行う電気事業法の審査に直接、反映させることから、電気事業法上の区分である出力 (kW) を規模要件とするのが適当」とした。

こうした考え方を前提に、事務局では、「100ha 相当の出力規模」を 2 つのデータから近似式で算出した。 固定価格買取制度 (FIT) により、すでに導入済みの案件を元にした場合は「32MW」、認定済み案件のデータを基にした場合は「36MW」となった。 この場合のデータは、他の電源と同様、電力系統に連系している出力を採用しているため、メガソーラーの場合、太陽光パネルの出力ではなく、パワーコンディショナー (PCS) の出力となる。 こうした事務局案に対し、「100ha」を採用することに関しては、ほとんどの委員が賛同したものの、「100ha 相当の出力」を規模要件にすることに関しては、異論も多かった。

主な意見では、「メガソーラー出力と用地面積の関係については、パネル設置の考え方や地形によりバラツキがかなり大きい」、「PCS 出力より多くの太陽光パネルを設置する過積載が一般的になっているなか、30MW 以下でも事業面積が 100ha を大きく超えることも考えられる」、「100ha といっても平坦な土地と傾斜のある山間では、環境影響の大きさはまったく異なる」、「アセスを回避するために発電所を分割するようなケースにはどう対応するのか」などの懸念が出た。

こうした議論のなか、規模要件の指標に関しては、「本来、面積自体を指標にすべきだが、電気事業法との関係から出力指標が前提になる場合、出力を基本にしつつ、100ha を超えるものも含めるなど、面積指標を併記する方法も検討すべき」など、事務局案に修正を求める意見も出された。 今後、来年 1 月中に最終的な事務局案が提示されて再度、有識者会議で議論し、今年度内には報告書としてまとめる予定になっている。 事務局では、最終的に決定する前にパブリックコメントを公募するとしている。

今回の会合で「100ha 相当」の連系出力として、30 - 40MW が採用される方向が示されたものの、「面積」指標も重視する委員の意見を何らかの形でくみ取るのか否か、今後、出される事務局案が注目される。 条例による環境アセスメントは 1 年程度で終了するのに対し、国の法律による環境アセスメントでは、通常 3 - 4 年の期間を要する。 法によるアセスの対象となった大規模案件に関しては、開発期間が長期化するのは必至で、事業開発リスクが高まることになる。 (金子憲治、日経 XTech = 11-2-18)

◇ ◇ ◇

各地でトラブル、太陽光発電も環境アセス義務化

環境省は、太陽光発電所を国の環境アセスメント(影響評価)の対象に加える方針を固めた。 大規模な計画が急増し、森林伐採や景観破壊を巡って住民とのトラブルが相次いでいることが背景にある。 30 日に有識者の初会合を開き、来年にも実施を目指す。

静岡県伊東市では、東京都内の業者が 105 ヘクタールの山林を買い取り、うち 45 ヘクタールに太陽光パネルを設置する計画を進める。 市内の主婦 (50) は「土砂崩れ防止策が具体的でない。 住民の暮らしを何とも思っていないのか。」と不信感をあらわにする。 ダイビング・スポットにも近く、関係者は「土砂が海に流れ込んだら誰も潜りに来なくなる」と懸念する。 伊東市では、太陽光発電所の設置を規制する市条例が 6 月に施行された。 太陽光パネルの面積が 1.2 ヘクタールを超える発電所の建設は認めないことが柱だ。 (yomiuri = 8-27-18)

富士通が途上国・新興国に「世界最小・最高効率の AC アダプター」を供与するワケ

富士通は、保有する環境技術を途上国や新興国をはじめ広く国際社会に普及させる取り組みを加速させる。 国連の世界知的所有権機関(WIPO、ワイポ)が運営する環境技術紹介システムを通じてスムーズな技術移転を目指す。 日本の IT 企業では初めてパートナー企業として同機関に参画。 国連が掲げる「持続可能な開発目標 (SDGs = Sustainable Development Goals)」の達成に貢献する。

ワイポにパートナー企業として参画する日本企業は帝人に次いで 2 社目。 富士通はこれまでの技術開発で培った専門性を生かし諮問会議への参加などで活動をリードしていく。 ワイポは 2013 年から「WIPO GREEN (ワイポ・グリーン)」と呼ぶ、先進企業と途上国などを結ぶ紹介システムを整備。 そのデータベースには、独シーメンスや米ゼネラルエレクトリック (GE) など 80 の企業・団体が 2,600 件を超える環境技術などの知財を登録している。

途上国・新興国側も環境課題に関するニーズを入力。 システムを通じ双方のマッチングが成立すれば、技術移転に向けた具体的な協議が始まる仕組みだ。 単なる技術供与にとどまらず、供与する側が対価を受け取って、ノウハウ提供など手厚いサポートを行うのが特徴だ。 もっとも企業側のメリットは対価で利益をあげることではない。 環境に関する知財が途上国などで広く活用されるようになれば、地球環境保全に貢献できるだけでなく、自社技術の世界規模での普及につながる可能性が高まる。

また、国連を通じて国際的に求められている環境ニーズの動向に接触する機会が増え、今後立案していく環境技術戦略の有効性が高まるとの判断もある。 富士通は約 6 万 3,000 件の知的財産を保有する。 このうち環境技術に関するもので、特に途上国などで将来性が見込める特許約 200 件を選出。 今年度末までにワイポ・グリーンに順次登録していく予定だ。 「1 社当たりの登録数としてはトップクラスになる(同社)」という。

富士通がデータベース登録を考えているのは、世界最小・最高効率の AC アダプター、光触媒技術 - など。 AC アダプターは、動作抵抗の小さい窒化ガリウムという素材を用いた革新的な省エネ部品「窒化ガリウム高電子移動度トランジスタ (GaN-HEMIT)」を活用。 このアダプターでスマートフォンなどのモバイル機器を充電すると、消費電力を 5 割削減できる上、従来の 3 分の 1 の時間での急速充電も可能になるという。

富士通は、ワイポ・グリーンでのマッチングが決まれば、仕様書などノウハウ提供から試作品の製作までを全面サポートして技術移転を進める。 高い評価を得ている AC アダプターだが、同社単独で普及を図るのは困難とされ、担当者は「技術移転をてこに普及に弾みがつくことを期待する」と話している。 富士通は、50 年に実質的な二酸化炭素 (CO2) 排出量ゼロを実現する「中長期環境ビジョン」を策定。 人工知能 (AI) を使った電力使用の制御などの省エネ徹底や再生エネルギーの利用拡大を掲げた。

その具体的な環境行動計画(16 - 18 年度)では、革新的な環境技術の開発を進めると明記。 今回、国際的枠組みを活用して環境技術の普及をグローバルに進め、脱炭素社会の実現など SDGs 達成に貢献する考えだ。 (sankei = 12-2-17)

私たちは「地球村」の住人、豊かさ分け合う道を探そう

国際社会が SDGs (持続可能な開発目標)に合意して 2 年。 私たちは「新しいものさし」をどのように生かしていけばいいのか。 10 月 2 日の朝日地球会議(2 日目)で、設計段階から SDGs にかかわる国連副事務総長のアミーナ・モハメッドさんに、キャスターの国谷裕子さんが聞いた。

◇

国谷 SDGs の実現に向けて進もうとしているのに、世界では悪循環が起きています。 飢餓人口が増加に転じ、8 億 1,500 万人もいると国連が発表したばかりです。 気候変動と紛争が主な要因とされています。

モハメッド かつてないレベルの教育と技術、資源を手にしている世界で、8 億人以上が飢えや栄養不足の状態であってよいはずがありません。 SDGs は問題を根っこから解決するもので、応急措置的な従来の援助とは異なります。 けれども、慣れた方法でやっている人が多く、新しい枠組みにまだ移行できていません。

国谷 野心的な世界共通の目標をどうやって実現するのか。 国や企業、私たち自身も考えなくてはいけません。

モハメッド 私たちは「地球村」の住人であり、つながっています。 「誰も置き去りにしない」ために、自分たちの社会で誰が取り残されようとしているのか、明確にすることから始めて下さい。 教育の不平等は先進国にもあり、とりわけ女性と若者では深刻です。 第 4 次産業革命といわれる技術革新が進むなか、人々のスキルが追いついていけるかという課題もあります。

国谷 技術革新によって持てる者と持たざる者との差が広がり、将来に期待を持てない人が増えかねません。 だからこそ、社会的な対話がかぎになると思います。

モハメッド SDGs はいわばガイドです。 貧困をなくし仕事を増やすことに反対する人はいません。 問題はどうやってアプローチするかで、社会のなかで対話を重ねる必要があります。 今回の集まりもその一つだと思います。 何が間違っていて、どうすれば改善できるのか。 人々の優先課題は何か。多様な人たちの参加を確保しながら、厳しく問いかけるのです。 例えば、気候変動に影響を与える生産と消費について。必要なものなら持つべきですが、欲しいものには際限がなく、しばしば紛争の引き金にもなります。 話し合って下さい。

それから、若者たちが 2030 年までに何を見たいのか、そのために私たちは何をする必要があるか、対話が必要です。 そうした議論がないと、人々は失望して、通常なら思い描かない指導者が政権の座につく恐れもあります。

国谷 イノベーションを起こしながらの実施には、年に 2 兆 5 千億 - 5 兆ドルが必要だと言われています。 資金をどうやって引き出していきますか。

モハメッド 使われていない何兆ドルもの資金があります。 金融手法の導入など、政府や企業、多国間システムが協力してあたってほしい。 すでに合意されている資金の枠組みもあるのですが、実施に向けた意志とリーダーシップが弱いままです。

国谷 大量生産、大量消費、大量廃棄の状況も変えなくてはいけません。 SDGs は、痛みを伴うと指摘していますね。

モハメッド ええ、困難な道のりだからです。 持続性を高めるために持っているものを手放せと言われたら、誰でも惜しくなるものです。 それでも、私たちは繁栄を分かち合うすべを見つけなくては。 栄養がぜいたくであってはならないからです。 地球村を見渡し、これまで以上のことをする。 結局は、それがみなのためになります。 繁栄を分け合うことで、平和を手にできるからです。 この効果を無視すれば、とても高くつきます。 生まれながらのテロリストはいません。 排除にあった人が過激になるのです。 人々がトンネルの先の光のような希望を持つことができるように、なんとか努力する。 それが SDGs だと思います。

国谷 自分たちの行動が地球に与える影響を理解し、不都合なことから目をそむけない。 「はいつくばって」と表現していますが、そうすれば目標の達成を …。

モハメッド できます。

国谷 達成できるのだと。 何が決め手になりますか。

モハメッド 正直に誠実にひっぱる人たちの存在です。 私が日本に来たのは、みなさんが良い例を示して世界を変えられると思っているからです。 「害を与えない」ということを、常に考えるべきだと思います。 自分の生活が誰かに害を及ぼしていないか、と。 どこかの二酸化炭素の排出が、別の場所のハリケーンになっているのですから。 良いニュースは SGDs という解決策を手にしていること、悪いニュースは取り組みがまだ足りないことです。 (構成・北郷美由紀)

◇

モハメッドさんの希望で、東京都内の 8 校の女子生徒約 300 人も対談を聞いた。 対談後には、高校生と大学院生の 4 人が英語でモハメッドさんに質問した。

桜蔭高校 2 年の小田切文(あや)さんは「どうすれば途上国は経済的に自立できるか」と尋ねた。 モハメッドさんは、海外からの直接投資の必要性を説いたうえで、「ガバナンスが弱く、プロジェクトを推進する能力も不足している国が多い」と指摘。 教育制度を発達させ、人材育成の仕組みを作ることが重要と訴えた。

豊島岡女子学園高校 3 年の小柳菜生子(なおこ)さんは、SDGs を達成するために必要なリーダーの資質について質問した。 「まずは誠実さと、自分の信念に従って行動すること。 それをやり通すには大変な勇気が必要です。」とモハメッドさん。 そして「誰も置き去りにしないこと」と付け加えた。 「困っている人の横を通り過ぎることができない、という思いが行動の源泉であるべきです。」 モハメッドさんからは「あなたがリーダーになったら、何を変えたい?」 小柳さんが「日本を誰もが幸せに暮らせる国にしたい」と答えると、「そういう目標があれば、必ず人のために何かをする場にいるでしょう」と語りかけた。

国際基督教大院生の秋山肇さんは、「日本で女性の国会議員を増やすためにできること」を聞いた。モハメッドさんは「18 歳以上の若い方々は投票所へ出かけ、女性候補に票を投じて」と呼びかけ、「男性とともに女性も意思決定に関われば、男性のみの場合より間違いなく良い結果を生むでしょう」と話した。

マレーシア出身の慶応大院生、アリザン・マハディさんは国連改革について尋ねた。 責任者の一人であるモハメッドさんは「国レベルで恩恵をもたらし、SDGs を後押しするものにしたい」と述べた。 (藤田さつき、仲村和代)

■ 対談を聞いて

〈聖心女子学院中 2 年 松井莉恵子さん〉 「誰も置き去りにしない」という言葉が印象的だった。 SDGs を水先案内人に、多様性にどう向き合うか、学校生活でも考えたい。

〈吉祥女子高 2 年 松下来未さん〉 先進国の私たちの不自由ない生活は、誰かの負担の上に成り立っている。 「この場に来ていない人たちにこそ聞いてほしい」という言葉に、情報発信を通じて少しでも貢献したいと思った。

〈普連土学園高 1 年・土田有華さん〉 「自分にできないことではなく、できることを考えながら会場を後にして」という言葉に、私たち一人一人の人生を変えることができると感じた。

〈桜蔭中 3 年 長田桜子さん〉 未来の子どもたちへの投資が必要だという話が心に残った。 将来の夢は小児科医。 「未来を担う人」の命をつなぐ重要な仕事なんだと実感した。

〈田園調布雙葉高 1 年 松原未来さん〉 女性が最前線に立つべきだ、という言葉が印象に残った。 女性だからといってあきらめず、自分で現状を変えられるよう努めたい。 (asahi = 10-22-17)

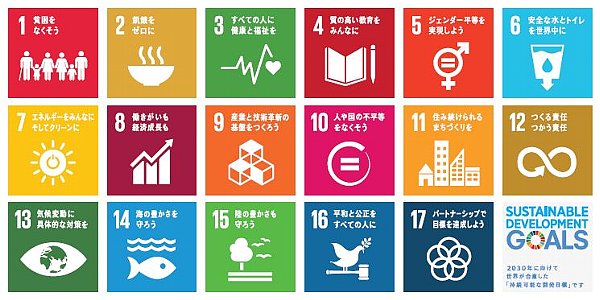

〈SDGs〉 2015 年に国連で全会一致で採択された「持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals)」。 貧困の根絶や格差是正、働きがい、環境保護など 17 分野の目標を 30 年までに達成することを目指す。 具体的な行動の目安となる 169 のターゲットがある。 途上国支援のため 00 年 - 15 年に取り組んだ「ミレニアム開発目標 (Millenium Development Goals)」も引き継いだ。 日本は、性による差別や機会の不平等をなくす「ジェンダー平等」、食品廃棄の半減が入る「責任ある生産と消費」などで達成が困難とされている。

日本、若年層支援に 10 億ドル 国連 SDGs 会合で表明

米国を訪問中の岸田文雄外相は 17 日午後(日本時間 18 日未明)、ニューヨークの国連本部で開かれた持続可能な開発目標 (SDGs) に関する「政治フォーラム」で演説した。 子どもや若年層の教育、保健、格差の是正などに取り組むため 2018 年までに 10 億ドル(約 1,100 億円)規模の支援を実施していく考えを表明した。

同会合は日本を含む 44 カ国が参加し、各国が映像や演説で自国の取り組みを紹介した。 岸田氏は日本の目標は「『誰一人取り残さない』多様性と包摂性のある社会」を実現することだと説明。 日本の地方の技術力で途上国支援を手がけるなど、「市民社会や民間企業など多様な英知を結集させ、具体的なアクションを起こす」と訴えた。

また、日本政府の取り組みの考え方を「Public Private Action for Partnership (官と民の連携に向けた取り組み)」と表現。 世界的なヒット曲で知られるピコ太郎さんの歌になぞらえ、「SDGs 版 PPAP」を打ち出した。 岸田氏はさらに、次世代に焦点を当てた政策を重視するために女性の活躍の推進に取り組む考えも強調。 国際協力では内戦が続くシリアで日本が国連機関と連携し、校舎の復旧や教員の確保などを支援していることも紹介した。 (ニューヨーク = 笹川翔平、asahi = 7-18-17)

SDGs (Sustainable Development Goals) は、世界のリーダーが 2015 年 9 月の国連サミットで採択した「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に盛り込まれた 17 の目標です。