再生エネ普及へ地域間送電網を複線化 政府、東北・九州候補に

再生可能エネルギー拡大の妨げとなっている送電網の弱さを解消するため、政府は送電網を複線化して増強する。電力会社と来年春までに計画を策定して具体的な場所や規模を詰める方針で、東北や九州などが候補になる。2050年までに温暖化ガス排出量を「実質ゼロ」にする政府目標の実現に向け、欧州に比べて遅れている送電インフラの整備を急ぐ。 電力は発電所から送電網を使って各地域に送る。 送電網が不十分だと太陽光や風力など再生可能エネルギーの電気を十分に送れない。 特に都市部に送る送電網の不十分さが目立つ。

東北から首都圏に送る連系線の容量は 615 万キロワットで東京電力のピーク電力需要の 11% にとどまる。 地方と都市部を結ぶ連系線は他の地域でも需要の 1 割前後しか送れないケースが多い。 東日本と西日本では周波数が違うため変換装置が必要だが、能力は 120 万キロワットと東電のピーク需要の約 2% 分しかない。 経済産業省は温暖化ガス排出ゼロに向けた実行計画をつくり、これに合わせて送電網の増強計画を策定する。 電力会社と連携し、地域を越える連系線や、地域内の主要路線の基幹系統の状況を調査する。 2021 年春をメドに優先的に整備する地域を示す。

現時点では東北や九州が有力候補だ。 東北では大手電力が原発や火力発電用に送電網を確保し、実際は空いていても再生エネ事業者が使えない問題がある。 秋田など日本海側では洋上風力の建設計画が進み今後も再生エネの発電量が増える。 政府は送電網の利用ルールを見直すとともに、東北や新潟と首都圏を結ぶ連系線の複線化を検討する。 太陽光発電が拡大する九州では、電気を使い切れず太陽光事業者が出力を抑える事態が起きている。 19 年度は計 74 回発生し、1 回あたり最大 289 万キロワットと原発約 3 基分の出力を抑えたこともあった。

本州とつなぐ連系線を増強して送電できる量を増やせば出力抑制を減らせる。 九州から本州へと結ぶ連系線は 238 万キロワットと九州電力のピーク電力の 15% 程度で設備を複線化して増強することなどを検討する。 投資額はそれぞれの地域で数百億〜数千億円の見込み。実際の工事は大手電力の送配電部門が実施する。 費用は 6 月に成立した電気事業法などの改正法に基づき、電気の利用者が負担する仕組みを適用する。 すでに工事を始めた宮城県と首都圏をつなぐ連系線では、約 450 万キロワット増やす工事の投資額が約 1,500 億円。30 年超にわたって全国で分担すると、1 世帯あたりの負担額は毎月数円になる見込みだ。

国内でこれまで送電網の整備が遅れてきた背景には大手電力の消極的な姿勢があった。 連系線を拡充すれば地域を越えた販売が容易になり競争が激しくなる。 地域独占が続いていた各社は増強に後ろ向きだった。 東日本大震災で東京電力福島第 1 原子力発電所が重大な事故を起こし、東電は計画停電を実施した。 送電線を増強して他地域から融通を増やす対策に東電などは「数兆円の投資がかかる」と二の足を踏んだ。 震災から約 10 年がたった今も拡充は遅れている。 大手電力は送電網の拡充について「災害時に停電リスクを減らせる」といった声がある一方、再生エネの流入で自社の発電量が減ったり、他社の越境販売を後押しして顧客を奪われたりすることなどを警戒する声が根強い。

菅義偉政権は温暖化ガス排出量を実質ゼロにする目標を打ち出し、実現のため再生エネの導入加速がさらに欠かせなくなった。主に電力会社に委ねる従来の体制から切り替え、国の主導で強力に推進することで、どこまで電力会社を動かせるかが焦点になる。 国のエネルギー基本計画で政府は、30 年度の電源構成に占める再生エネの割合を 22 - 24% とする。 自然エネルギー財団は、送電網の増強への政府の後押しや、電気をためておく蓄電池のコスト低下が進めば、再生エネの設備が 30 年度に 2 億キロワットと 2019 年度の 2 倍以上に増えると予測する。 全体の発電量に占める比率は 45% まで引き上げることが可能とみる。

再生エネの普及で先行する欧州では、国をまたいで電力を融通する国際送電網が発達している。 各国が平均 1 割ほどの電力を輸出したり輸入でまかなったりする。 電力の過不足を融通することで天候などに発電量が左右される再生エネの弱点を補う。 島国の日本では海外との連携が難しく、国内の地域間ですら融通量が限られている状況の改善は喫緊の課題だ。 (小川和広、nikkei = 10-31-20)

再生エネ、普及加速なるか カギは送電線の「空き容量」

すでにある送電線の空き容量を有効に使うことで、北海道内の総発電量に占める再生可能エネルギーの比率を 46% まで高められる。 そんな試算を政府系の公益財団法人・地球環境戦略研究機関 (IGES) がまとめた。 再生エネの普及の足かせになっている容量不足が、送電線の使い方次第で大幅に解消できる可能性を示したものだ。 経済産業省は今後、こうした活用方法を後押ししていく方針で、今後、再生エネの普及が早まる可能性がある。

再生エネなどの発電設備を増やすには、その分だけ送電線の容量が必要だ。 だが、既存の送電線でそれを確保しようとすると、大手電力から「混雑時に容量が足りなくなる」として、接続を拒否される例が多い。 風力発電などの再生エネの導入が盛んな北海道ではすでに、送電線を増強しないと、多くの地域で新規接続ができなくなっている。 しかし、実際には、平常時には、空き容量がある送電線がほとんどだ。 そこで経産省は、空き容量を再生エネの事業者が利用できるように、混雑時だけ再生エネの出力を抑える仕組みにするよう、大手電力に呼びかけている。 東京電力が一部地域で始めている。

今回の試算は、この仕組みを北海道で採り入れた場合、主要な送電線の増強なしでどれだけ再生エネが導入できるかを試算した。 風力は 2018 年度実績の 4.3 倍の 195 万キロワット、太陽光は同 1.16 倍の 186 万キロワットの設備を稼働させた場合を想定。 その結果、水力なども含めた再生エネの比率は 18 年度実績の 26% の 1.8 倍の 46% となった。 太陽光と風力だけでも計 30% に上る。 天候などによる発電のぶれは、火力発電の調整などでおおむね吸収でき、再生エネの出力が制限された日も 1 年間で 10 日だけだった。

安定供給のための技術開発などの課題はあるが、IGES の内藤克彦シニアフェローは「基幹送電線を増強せず、再生エネを出力制限もほとんどなく供給できることがシミュレーションで示せた。 ほかの地域でも運用が十分可能だ。」と指摘。 今後、日本全体でも送電線の有効活用でどのぐらい再生エネを増やせるかを調べていくという。 (桜井林太郎、長崎潤一郎、asahi = 10-19-20)

四国電、増える太陽光発電 迫る出力制限の影

四国で太陽光などの発電事業者に稼働の一時停止を求める「出力制御」の可能性が強まっている。 天候で発電量が左右する太陽光の導入量が徐々に増え、8 月末で 2010 年 3 月末の 26 倍の 259 万キロワットまで拡大したからだ。 自然エネルギーを巡る四国電力の取り組みを追った。 10 月 25 日、四国の中央付近に位置する水力発電の「本川発電所(高知県いの町)」を訪れると、起動指令が出た。 午前 11 時から下池の水を上池へとくみ上げる揚水運転が始まった。 下池から電気を使ってくみ上げた水のみで発電する四国電では唯一の純揚水発電所だ。

発電機は 2 つあり、出力は計 61.5 万キロワット。 夏場は深夜に水をくみ上げて、日中の電力需要のピーク時に水を落として発電するが、春秋はこの運用を逆転させる日が多い。 日中の太陽光の発電量を吸収するためだ。 同発電所の運用は太陽光の増加に伴い変わった。 10 年度の昼間(午前 8 時 - 午後 5 時)に揚水運転した割合はわずか 7% だったが、18 年度は 80% まで上昇した。

電力の需給調整で大きな役割を果たす一方で、四国電に大きな課題を突きつけた。 運転開始から 35 年以上が経過し「起動・停止の回数が増え、設備への負担が増している。」 小谷英彰・本川水力センター所長の表情は厳しい。 同発電所は定期検査中のため、12 月上旬までは昼間の揚水運転による余剰電力の吸収機能が使えなくなる。 秋が深まるにつれて太陽光の発電量は落ちるが、出力制御の可能性が残る 11 月を乗り越えられるか、四国電は神経をとがらせる。

■ 電力余剰、抑える新技術

余剰電力の受け皿を設けようと、新技術の開発に挑む。 企業や家庭にある蓄電池や電気給湯器などを電力の需給調整に組み込む新たな仕組みを構築、太陽光のさらなる普及拡大に備える。 香川県内で 15 軒の家庭の電気給湯器が 10 月下旬から昼間に稼働させる実証試験が始まった。 溝渕大介・新技術活用プロジェクトチームリーダーは「家庭用の蓄電池よりも吸収能力がある」は話す。

電気給湯器で湯を沸かせば 12 キロワット時の電気を消費する。 家庭に置く標準的な蓄電池の容量が 10 キロワット時なので、太陽光の余剰電力を吸収する効果は大きい。 四国電は翌日の太陽光の発電量を予測し、電気が余りそうな場合、電気給湯器の運転を遠隔で昼間に切り替える運用を想定する。 日中の電力需要を生み出し、電力の需給を一致させるのが狙いだ。 実用化には契約書の見直しが必要になるほか、夜間と昼間の電気料金の差をどう補填するかも課題だ。 今回は商品券で穴埋めする。 実用化へのハードルはあるが、まずは昼間に湯を沸かして不都合が生じないか、1 年間かけて家庭の意見を聞く。

電力の需給調整はこれまで、四国電が火力発電の抑制などで対応してきた。 だが、今後の太陽光の増加を見据えると、電気を使う「需要側」の協力も必要になる。 四国電が 12 月から始める別の実証試験も需要側の協力が不可欠。 企業や家庭が所有する蓄電池や電気自動車などの一括制御を目指して、まずは大型の蓄電池の遠隔制御に挑む。 実証試験では徳島文理大学など四国内 3 カ所の蓄電池の充放電を遠隔で操作する。 午前 9 時 - 午後 6 時までを 3 分割して、様々なケースを想定した運用を試す。

電力業界では 2021 年度に周波数を維持するために電力を融通し合う「需給調整市場」が導入される見込みで、四国電の実証試験はこれを見据えている。 同市場はまず電力不足への対応で動き出す見通しだが、余剰電力の発生時にも広がるとみられており、四国電はノウハウを積み上げる。 現在は電動フォークリフトにこの技術を搭載した蓄電池が使われている。 数年後に回収し、四国内の企業に安価でレンタルするなどの事業モデルを描いている。

太陽光の増加で出力制御が頻発するような事態が生じれば再生可能エネルギーの事業者が育たなくなる。 こうした事態を回避するためにも、太陽光を有効活用する今後の電力のあり方を、四国電は企業や家庭と共有していく必要がある。 (辻征弥、nikkei = 11-3-19)

再エネ導入可能量に「東電ショック」!

実潮流で考えれば「再生可能エネルギーはもっと入る」 他の電力会社にも広がるか?

再生可能エネルギー(再エネ)の導入可能量について、東京電力は 8 月、従来とは異なる送電線の混雑管理法を始めた。 新しい方法によると、「送電線が満杯で再エネはもう入らない」と言われていた地域でもかなりの導入が可能であり、莫大な費用での増強が必要とされた送電線工事も不要と分かった。 驚くような結果だが、これは、欧州や米国でふつうに行われている「実潮流(実際の電気の流れ)での混雑管理」とほぼ同じであり、欧米のやり方に近づけただけだ。

この混雑管理法は、今日本で行われている方法よりも明らか合理的であるうえ、「無駄な送電線の増強工事」の回避にも通じる。 当然、日本全体で採用すべきだが、今後は不透明だ。 東電以外の他の電力会社がどう動くか、そして電力広域的運営推進機関 (OCCTO) がどう動くかにかかっている。

「800 億 - 1,300 億円が必要」がゼロに

「送電線は満杯なので、再エネ発電所は送電線に接続できない。」 この言葉で、いかに多くの再エネ計画が消えただろうか。 事業者は「送電線の運用を工夫すれば、もっと入るのではないか」と不満に思いつつも、詳しいデータを持たないのであきらめていた。 しかし、事業者の不満は当たっていたといえる。 東電管内の千葉房総地域には洋上風車を含め、再エネ発電所の構想が約 1,000万kW もある。 しかし、この地域と東京都心を結ぶ基幹送電線「佐京連系線」の容量が不十分で、東京電力パワーグリッド(東電 PG、分社化した東電の送配電部門の会社)は、これまで、「送電線が満杯。 増強工事には 800 億 - 1,300 億円、期間は 9 - 13 年かかる。」と説明していた。

工事費の額も驚異だが、状況の変化が激しい再エネ事業で「10 年待つ」というのは考えられないことなので房総地域の再エネ開発は止まっていた。 ところが、東電 PG は新しい方法で送電線の混雑をチェックし、「工事は不要。 すぐにでも 500万kW ほどは導入できることが分かった。」と主張をガラリと変えたのである。 まさに「東電ショック」である。 従来法に基づいて送電線の増強を判断していたら、無駄な 800 億 - 1,300 億円を使うことになっていたということだ。 8 月 9 日、東電 PG が千葉市内で、千葉房総に計画をもつ再エネ事業者らを対象とする説明会を開いた。 大盛況だった。

「空きゼロ」というが、99% は余裕がある

配られた資料のタイトルは「千葉方面における『試行的な取り組み』の概要(東電 PG)」。 3 ページには、「この『試行的な取り組み』では、『空き容量ゼロ』の系統であっても『系統混雑時は発電抑制されること』に同意いただくことにより、新規の発電設備の接続ができるようになります」とある。 この文章にはびっくりする。 これまでは「空き容量がゼロ」には、「接続できない」の言葉が続いていたのだから。 東電はこの方針転換を 5 月 17 日に記者発表し、8 月 9 日の業者説明会を経て導入した。 希望する事業者とは、11 月末までに契約したいとしている。 展開の速さに本気が見える。

どういうことなのか。 日本の従来の方法では、送電線が混雑するかどうかは、1 年のうち最も過酷な一断面でみる。 例えば「多くの発電所が運転する夏の電力需要ピーク時期」だ。 そして、一瞬でも送電線のキャパシティー(送電容量)を越える電気が流れそうだと、その送電線は全面的に「空き容量ゼロ」とされる。 1 年のうちの混雑の頻度などは考えない。 今回東電は、一断面ではなく 1 年を通してチェックした。 送電線に実際の需要電力(2018 年のデータ)や、500万kW の再エネが接続されたとして、それがつくる電気も流して送電線中の実潮流(実際の電気の量)の変化をシミュレーションしたのだ。 計算は 1 時間ごとに 8,760 回(24 時間×365日分)やった。

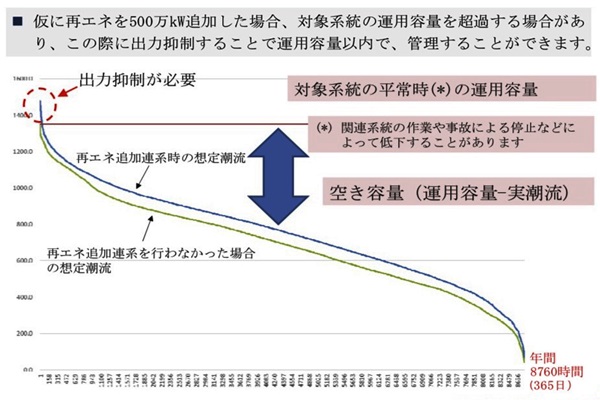

その結果が、「試行的な取り組み後」の想定潮流、というグラフだ。 この 2 本の曲線は「年負荷持続曲線」という。 8,760 回の計算で最も大きな潮流が流れる点を左端にプロットし、高い順に右にプロットしていく。右端のプロットは、最も潮流が少ない(8,760 番目)、つまり 1 年で最も送電線が「空いているとき」である。 このカーブと赤い直線(運用容量、約 1,350万kW)の間の空間が「空き容量」だ。 「実際は 1 年の大部分で空いている。 まず接続して運用を工夫する。」

2 本のカーブのうち、緑のカーブは 2018 年の実際の需要を流した時の送電線の混雑状態だ。 緑線の左端に近い部分はちょうど運用容量と同じ値になっている。 1 年のうちどこかで、送電線に混雑が起きることを示しており、従来法で言えば、この送電線は「1 年を通して空き容量ゼロ」になる。 東電は、さらに 500万kW の再エネが入ったとして、この発電を加えて計算した。 これが青線。 当然だが、青線の左端付近は少し赤線(運用容量、1350万kW 前後)より上にはみ出している。 従来の考えでは、もちろん「空き容量ゼロ」だ。 しかし、1 年間を通してみると、運用容量を超えているのは時間にして 1% (年間 90 時間)以下でしかない。

東電の新しい見解は、「混雑する約 90 時間だけ、どこかの発電所の出力を絞る用意をしていれば、青線で考えても何も問題はない」というものだ。 つまり従来法では、一瞬でも混雑する可能性があれば、「1 年中混雑している」として、柔軟には使えなかった。 新方法は、「実際は 1 年の大部分で空いているのだから有効に使う。 混雑のときだけ出力抑制の準備をする」ということだ。 東電はこのシミュレーション研究を社内で重ね、まずは千葉房総方面での採用を決めた。 1,000万kW もの再エネ計画を待たせ、批判されてきたからだ。 「待たせるのではなく、まずは接続して運用を工夫する」ことにした。

実潮流での混雑管理、東電が変わったのは分社化効果

従来法と新方法は、まるで異なる結果になるが、欧州や米国では以前から、この新方法である実潮流でみる混雑管理(コンジェスチョン・マネジメント)を使っている。 「最も過酷な一断面だけで考える」日本の従来法より、明らかに合理的だ。 これまでの日本では、大手電力会社も政府も再エネの普及には消極的で、「これ以上は入らない」とばかり言っていた。 送電線の混雑だけでなく、需要面でも似た議論をしていた。 既存の原発や水力発電がほぼフルに発電すると考え、風力や太陽光の入る余地はないという言い方が多かった。

こうした「既存電源を優先。それでも送電線や需要の枠が余った場合だけ、再エネを接続させる」という制度が日本の再エネ導入を妨げてきた。 時代とともに、「古い電源・コスト高など問題のある電源」から「新しい電源・便益の大きい電源」にシフトしていくべきなのに、電源変化や電力制度でのイノベーションは起こりにくかった。 東電が電力会社の中でいち早く、変わった理由として、すでに発電部門と送配電部門の会社に分社化されていることが挙げられるだろう。 東電 PG は、既存電源の優遇など、東電・発電部門の都合を忖度する必要はなく、それよりも送配電の専門会社として最先端の技術で送電線を管理し、利益をあげなければならない時代に直面している。

OCCTO は前向きか? 他の電力会社は?

やっと日本でも合理的な議論が始まったといえるが、今後は不透明だ。 東電はまだ、対象地域を千葉県とその周辺に限定している。 全面的に実施すべきだろう。 他の電力会社はどうか。 従来の制度や旧来の電源を守る傾向はまだ強い。 送電線の使い方に権限をもつ OCCTO の姿勢にも注目したい。 はっきりしているのは、「従来法で判断すると、無駄な送電線の増強工事が発生しかねない」ということだ。 この一点からでも、新しい方法での送電線チェックが欠かせない。 (竹内敬二 エネルギー戦略研究所シニアフェロー、論座 = 9-6-19)

〈編者注〉 今頃、かような話題が大きく採りあげられること自体が、編者には驚きです。 電力の消費者側ですら(編者は集合住宅に居住)賢く進歩しています。 実際の電力消費量を時間で管理することにより、基本料金を大幅に下げることができました。 全機器の合計最大出力値で基本料金を決めること自体がナンセンスなのです。

前 報 (1-19-19)

恐ろしい電力会社の闇 日本から電柱がなくならない酷すぎる理由

東京 23 区が 8%、大阪は 6%、それに対してソウルは 46% …。 この数字、国交省発表の各地の無電柱化率なのですが、日本には先進国ではほとんど見られない電柱が未だ「林立」しています。 災害時の危険性などが指摘されながら遅々として進まぬ無電柱化、その原因はどこにあるのでしょうか。 元国税調査官で作家の大村大次郎さんが、自身のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』で、その驚きの理由を暴露しています。

なぜ日本の無電柱化は韓国よりも遅れているのか?

昨今は、台風などの自然災害が頻発していますね。 台風 24 号も非常に大きかったですし。最大瞬間風速が 40 メートルに近い地域もけっこうありましたからね。 風速 40 メートルというのは、電柱が倒れるくらいの威力があるそうです。 電柱が倒れてくるって、考えただけでも恐ろしいですよね。 電柱は、台風などの災害時に大きな危険要素となります。

この電柱は、先進国にはほとんどないということをご存知でしたか? 先進国の大半で、電線は地中に埋めているのです。 先進国に中で、これほど電柱があるのは日本だけなのです。 国土交通省の発表データによると、先進国の「無電柱化」は次のようになっています。

| ロンドン | 100% |

| パリ | 100% |

| ハンブルク | 100% |

| 香港 | 95% |

| 台北 | 95% |

| シンガポール | 93% |

| ニューヨーク | 83% |

| ソウル | 46% |

| ジャカルタ | 35% |

| 東京 23 区 | 8% |

| 大阪 | 6% |

これを見ると、先進国はおろか香港や台北でも、ほぼ無電柱化が達成されているのです。 隣国のソウルでさえ、46% も進んでいるのです。 東京の 8%、大坂の 6% というのは、異常に低い数値です。 地震や台風が頻発する日本こそ、無電柱化をどこよりも進めなくてはならないはずなのに、この体たらくはどういうことでしょう? 無電柱化の推進というのは、阪神淡路大震災のころから言われていました。 が、30 年経っても、まったく進んでいないのです。

これは、もちろん、行政の無策というのが第一に挙げられます。 これについては、いろんなところで言われていることなので、今回は、別の要因について追及したいと思います。 それは、電力会社の問題です。

電力会社の怠慢

無電柱化の費用というのは、日本では、国、地方、電力会社の三者が 3 分の 1 ずつ負担することになっています。が、これは建前上のそうなっているだけであって、電力会社が全部負担してもいいのです。 電柱は災害時に停電の要因になったりするので、電力会社としては、無電柱化に率先して取り組むべきだといえるでしょう。 しかも、日本の電力料金というのは、世界的に非常に高いのです。

日本の電気料金は先進国と比較した場合、日本はかなり割高であることがわかります。 2013 年度の先進 5 カ国の比較データを見ると、家庭用電力の場合、日本は 24 - 25 円、ドイツは 38 - 39 円、イギリスは 22 円、フランスは 19 円、アメリカは 12 円程度です。 日本はドイツに次いで二番目の高さです。

ドイツは、日本よりもかなり高いように見えますが、ドイツの場合、国の政策として、再生可能エネルギーの開発費を捻出するため、その分の税金を電気料金に上乗せしているのです。 その上乗せ分が、電気料金の約半分を占めるのです。 そのため、電力会社が受け取る純然たる「電気料金」を比較した場合、日本はドイツと同等か、少し高いくらいなのです。

また産業用の電気料金の場合、日本は先進 5 か国の中では、もっとも高いのです。 産業用の電気料金は、電力全体の約半分を占めるので、日本の電気料金は先進 5 か国の中でもっとも高いということになります。 そして、ドイツに限らず、フランス、イギリスなども、再生可能エネルギー政策などのための税金が含まれており、原価だけを見れば、日本の電気料金は、先進国の中でずば抜けて高いのです。

| 国 | 家庭用 | 産業用 |

|---|---|---|

| 日本 | 24円 | 20円 |

| アメリカ | 12円 | 6円 |

| イギリス | 22円 | 15円 |

| フランス | 19円 | 13円 |

| ドイツ | 38円 | 18円 |

東電の役員報酬 7,000 万円という異常さ

「日本は資源がない国なので、燃料費などがかかり、必然的に電気料金は高くなる。」 日本の電気料金の高さについては、こういう説明がされることが多いです。 確かにそれもあるかもしれません。 が、もっとも大きな理由はそれではありません。 日本の場合、電力会社に構造的に不合理な面が多々あり、それが電気料金を引き上げているのです。 たとえば、人件費です。 福島原発の事故以来、東京電力の体質に疑問の目が向けられるようになりましたが、中でも社長、役員の報酬の高さに仰天した人も多いはずです。 当時の東電の社長の報酬は、なんと 7,200 万円だったのです。

電力会社というのは国によって守られた企業です。 一応、民間企業ではありますが、電力インフラの整備などは独占的な事業活動が認められており、しかも近年まで、電力事業は自由化されていませんでした。 つまりは事実上の官制企業だといえます。 だから、電力会社の社員は、事実上の公務員だったはずです。 それなのに役員報酬が 7,200 万円というのは言語道断なことです。

電気料金の決め方はメチャクチャ

なぜ 7,200 万円もの役員報酬となっていたのか? その原因は、電気料金の決め方にあります。 電力料金は、電力会社が勝手に決められるものではありません。 電力会社が政府に申請し、政府が認めた料金が、電気料金ということになります。 しかし、この電気料金は、事実上、電力会社の言い値になっているのです。 そして、その算定基準はというと「総括原価方式」という方法が採られています。 これは、電力会社が、税金、燃料費、人件費、設備取得費用、株主への配当金なども算出します。

これが、電力の原価ということになり、電力料金の算定基準となるのです。 電力会社は、どれだけ設備投資をしても、人件費をかけても、必ずそれを支払えるだけの料金設定がされるのです。 もちろん、政府もある程度は監視します。 しかし、電力会社のような巨大組織の経費について、いちいち細かい査定は不可能です。 だから、ほぼ電力会社の要望通りの額が、電気料金として認められることになります。

つまり、電力会社というのは、かかった費用が必ずペイできるような仕組みになっており、どれだけ費用をかけてもいいという特権を持っているのです。 だからこそ、役員報酬が 7,000 万円にも上る、というようなことが平然と行われていたのです。

また電力会社の料金基準で、よく批判されるのが、「株主の配当金まで原価に入れている」ということです。 これは普通の企業の会計とは逆です。 普通の民間企業の場合、売上から原価を差し引いた残りが、利益ということになります。 そして、その利益の中から、株主への配当などが行なわれます。 しかし、電力会社の場合は、原価の中にあらかじめ配当金まで含められています。 だから、電力会社の配当というのは、企業の経営努力による成果ではなく、あらかじめ決められた費用なのです。

莫大な広告費を出し批判を封じ込める

電力会社の会計には、もう一つ大きな問題があります。 それは、「莫大な広告費」です。 福島第一原発の事故が起きる前の 2011 年 3 月度の決算によれば、電力会社 10 社の広告費の合計額は 866 億円でした。 これは日本最大の民間企業トヨタの約 2 倍です。

中でも、東電の広告費は莫大でした。 東電の 2011 年 3 月度の広告費(普及開発関係費)は、269 億円だったのです。 テレビ、ラジオの CM が 70 億円、新聞、雑誌などの広告掲載費が 46 億円、PR 施設運営費が 43 億円でした。 テレビ、ラジオ、新聞、雑誌の広告費が年間 116 億円というのは、相当なものです。 テレビ、ラジオ、新聞、雑誌にとっては、東電は「超 VIP」ということになります。 もちろん、東電の批判などはそうそうできるものではありません。 それが、東電という組織が、ここまで腐敗した、最大の要因だといえるでしょう。

財界のボスとして君臨

しかも電力会社は、財界のボスとして君臨してきました。 たとえば東京電力の社長は、代々、財界の役職を歴任してきており、福島第一原発事故当時も、清水正孝社長(当時)は、日本経団連の副会長の座にありました。 東電に限らず、各電力会社は、各地の財界で要職を務めてきました。 電力会社は、その業務的に多額の設備の建設を行なうために、その地域に大きなお金を落とします。 だから各地域の経済界で、ボス的な立場にたってきたのです。

が、これは冷静に考えれば非常におかしな話です。 電力会社というのは、国から守られ、多額の収益を稼いでいる企業であり半ば官営なのです。 電力料金というのは、国民にとっては、税金と同じようなものでした。 いわば税金によって食わせてもらってきた企業なのです。 それが、民間企業の集まりである財界にボスとして君臨することは、国民に対し、不謹慎極まりないことだといえます。 電力会社が、こういう体質だったからこそ、日本国民は莫大な電気料金を払い続けてきたにも関わらず、無電柱化が世界で最低レベルにあるのです。

前号「15 年で企業数が 100 万社も激減。 隠したいニッポンの不都合な真実。」では、日本経済全体が既得権益化されているということを述べましたが、その弊害を象徴するのが、電力会社といえます。 (まぐまぐニュース = 10-2-18)

大ガスと出光、姫路に LNG 発電所 20 年代の運転目標

大阪ガスと出光興産は 25 日、液化天然ガス (LNG) を燃料とする火力発電所を兵庫県姫路市に建設すると発表した。 2020 年代前半から後半にかけて段階的に運転する。 家庭用電力販売が 4 月に自由化されるなど市場が広がるため、十分な発電態勢を整える。 発電能力は最大約 180 万キロワットで、単純計算すると 300 万世帯ほどの家庭に電気を送れる規模。 まず 20 年代前半に約 100 万キロワット分で発電を始め、後半にフル稼働をめざす。

姫路市内にある 22 万平方メートルの出光の遊休地を使う。 両社は 14 年ごろから建設の交渉をしていたという。 4 月 1 日付で、共同出資会社「姫路天然ガス発電」を設ける。 大ガスが約 67%、出光が約 33% を出資する。 大ガスは、関西電力管内で 4 月から家庭用の電力販売に参入する。 現在は火力や太陽光など計 184 万キロワット分の能力の発電所を持つが、20 年代までに 600 万キロワット分に増やす目標を掲げている。 (伊藤弘毅、asahi = 2-26-16)

東電、料金プラン追加へ 自由化で参入する新規組に対抗

東京電力は、4 月から家庭向けの電力小売りが自由化されるのに合わせ、すでに発表した新料金プランのほかに、新たなプランを追加する方針を明らかにした。 新規参入する事業者が割安な料金プランを相次いで発表しており、顧客離れを防ぐには対抗して「お得」なプランを充実させる必要があると判断した。

広瀬直己社長が朝日新聞の取材に答えた。 東電は 1 月上旬に新料金プランを発表。 その後、新規参入するガスや通信会社などが、東電より割安な料金プランを打ち出し、4 月からの自由化を前に「価格競争」が本格化していた。 広瀬氏は「後出しじゃんけんのようなかたちで(東電より割安な)料金が出てきた。 そこはしっかり対抗してゆく。」と語り、現行より割安となるメニューを追加で出す考えだ。 競争が激しい電気を多く使う家庭向けを中心に検討する。 (米谷陽一、川田俊男、asahi = 2-8-16)

電気契約、変更申し込みは 5 万 5 千件 東電管内 3 万件超

4 月から家庭でも電気の契約先が選べるようになるのにあわせ、契約切り替え業務を支援する「電力広域的運営推進機関」が 5 日、年初からの約 1 カ月で変更の申し込みが約 5 万 6 千件あったと発表した。 全国には家庭や商店など自由化の対象になる契約が約 8,500 万件あり、乗り換えの動きはこれから本格化しそうだ。

電力会社の変更は 1 月 4 日から事前受け付けが始まり、29 日までの件数をまとめた。 東京ガスや JX エネルギーなど異業種の参入が相次ぐ東京電力管内では 3 万 3,200 件の変更の申し込みがあった。 ただ、同管内だけは東電の新プランに申し込んだ数も「変更」に含むため、すべてが乗り換えとは限らない。

関西電力管内では 2 万 900 件が大阪ガスなどに移る。 一方、北海道電力管内は 400 件、中部電力管内は 100 件未満、九州電力管内は 100 件にとどまり、ほかの大手電力管内はゼロだった。 電通が 1 月にまとめた電力自由化に関する調査では、回答者 5 千人のうち約 2 割が電力会社を切り替える意向を示し、「検討する」とした人も含めると 8 割に達した。 調査担当者は「価格はもちろん、分かりやすい料金プランを出すのが契約獲得の鍵を握る」と話している。 (米谷陽一、asahi = 2-6-16)

電気を使う家ほど割安 新料金プラン出そろう

4 月に家庭でも電気の契約先が自由に選べるようになるのにあわせ、大手電力や主な新規参入組の新料金プランが出そろった。 電気を多く使う世帯にとっては割引プランの選択肢が増えそうだが、単身世帯や地方の人にとっては、値下げになる選択肢は少ない。 大手電力の新料金は、毎月の電気代がおおむね 1 万円台後半になると「割安感」が高まる。

たとえば東京電力では、戸建てに住む 4 人家族で毎月 2 万円使う場合、新プランに切り替えると月 1 千円安くなる。 一方、電気代が 7 千 - 8 千円程度の平均的な世帯では現行料金とほとんど変わらない。 節電を促すため、電気の使用量が少なくなると料金の「単価」も安くなる仕組みのため、値下げすると採算が合わなくなるからだ。

新規参入の事業者も、使用量が少ない世帯を狙った値下げには消極的で、あまり電気を使わない単身世帯などは大手電力の今の契約を続ける方が安いケースがある。 また、新規参入組は首都圏や関西など大都市に絞って展開するケースが多いため、競争が少ない地方では値下げの選択肢が限られる。 東北電力や四国電力は夜間割引の時間を増やしたり、休日の料金を平日より下げたりする。 北陸電力は真夏などに節電要請に応じた世帯の料金を割り引く。 生活リズムに応じて選ぶと安くなる可能性がある。 (米谷陽一、川田俊男、asahi = 2-3-16)

新参の東京ガス、電気料金をさらに値下げ 価格競争激化

4 月に家庭向けに電気を売り出す東京ガスは 1 日、すでに公表した料金をさらに下げると発表した。 電気と都市ガスの「セット割」などで東京電力より安くすると PR してきたが、他の新規参入組がさらに安い料金を相次いで打ち出し、対抗値下げを迫られていた。

東京ガスは昨年末、新規参入組に先駆けて料金を公表。 戸建てに住む 3 人家族の平均で月 400 キロワット時弱使う場合、東電の現行料金より 4%、年 4,800 円安くなるとしていた。 新料金では、割引額を年 8,500 円に広げ、料金に応じてたまる独自ポイントもつける。 これまで契約した人も新料金を適用する。 担当者は「ライバルは想定より安い料金だった。 引けを取らない価格にした。」と話す。 (米谷陽一、asahi = 2-1-16)

東電が新料金メニュー、ポイント還元や提携先とセット割

[東京] 東京電力は 7 日、家庭向けなど電力小売り市場が 4 月に自由化されることに対応した新しい料金メニューを発表した。 新メニューに乗り換えた利用者には、電気代に応じて買い物に使えるポインを付与するほか、提携先の異業種と協力した割引プランを用意した。 関西と中部地方の家庭を対象とした料金プランも揃え、将来的に全国での事業拡大を狙う。

東電は、約 2,000 万軒が加入する現行料金プランの受け皿となる「スタンダードプラン」を新たに設定し、ポイントを付与することで移行を促す。 使用量が月 400 キロワット時のマンションに住む 4 人家族の場合、1 年間で約 1,000 円相当のポイントが付与されるという。 提携先の日本ガスの LP ガスを併用する家庭には、割引とポイント付与で年間 6,500 円相当を還元。 自由化への対応で東電は、セット割引を進める目的で異業種との提携を進めた。 通信業界ではソフトバンクと提携しているが、来週前半に電気と携帯電話のセット割引プランを発表するという。

<新プラン、消費量多いと割安、少量だと割高>

電気代が月 1 万 7,000 0円以上と消費量が多い家庭向けに設定した「プレミアムプラン」では、月 401 キロワット時以上の単価を割安にする。 3 月末までに 2 年契約で同プランに加入すれば、月 700 キロワット時の電気を消費する一戸建て居住の 4 人家族の場合、料金割引やポイント付与による還元が年間で約 3 万円に上るという。

現行料金プランは当面は存続させるが、ポイント付与の対象からは外れる。 もっとも多くの家庭が加入する「従量電灯 B」では 3 段階に区分される従量料金の単価が、後継の「スタンダードプラン S」では 2 段階に簡略化。 新プランは、月 120 キロワット時超 300 キロワット時までの使用量の単価は現行プランに比べ安くなるが、120 キロワット時までだと逆に高くなる。

<将来は全国展開を視野>

全面自由化により、家庭など小口の電力市場の「地域独占」が終わり、従来の「営業区域」という概念がなくなる。 ただ、電力各社の供給能力には限界があり、自由化後、直ちに現行の営業区域を超えて一般家庭向けに大規模に供給できるわけではない。

小売り部門「カスタマーサービス・カンパニー(4 月 1 日予定の持ち株会社制移行で分社)」を率いる小早川智明常務執行役は記者会見で、「将来的には全国でサービスエリアを拡大したい」と述べつつ、「(家庭向けなど)低圧分野の(供給区域外の)営業はこれから。 まずは関西、中部で経験を積むことが大事」と指摘し、慎重に営業拡大を進める考えを示した。 (浜田健太郎、Reuters = 1-7-16)

電力小売自由化、国の登録受けた業者が 100 を超す

家庭でも電気を買う会社を選べるようになる来年 4 月の電力小売り全面自由化に向け、国の登録を受けた販売事業者が 100 を超えた。 自由化開始までに 200 程度の事業者が参入を認められる見通し。 年明けには各社の料金メニュー発表や事前受け付けが本格化する。

経済産業省が 28 日、電力取引監視等委員会の審査を通ったジュピターテレコム (JCOM) の子会社など 30 の事業者を登録し、年内に登録を終えた事業者数は計 119 となった。 申請中の事業者も 94 あり、来年 3 月までには登録される見通し。 大手都市ガスや石油元売り、通信など異業種からの参入のほか、太陽光発電など再生可能エネルギーを手がける会社などが並ぶ。

経産省によると、登録事業者の約半数が供給予定地域を明らかにしており、その 7 割超が東京電力の供給地域への参入を予定。 関西電力の地域と中部電力の地域がそれぞれ 5 割超で続き、九州電力の地域は 4 割程度だった。 来月には、電力の購入先を切り替える事前受け付けも本格的に始まる。 東京ガスや大阪ガスなどがすでに具体的な料金メニューを示し、年明けに電話やインターネットでの受け付けを始めると発表している。 切り替えなどの手続きをしない場合、東京電力など大手電力との今の契約が続く。 (川田俊男、asahi = 12-29-15)

ローソン、電力小売りに参入へ 家庭向け、コンビニで初

三菱商事と系列コンビニのローソンは来年 4 月から、関東圏で一般家庭向け電力小売り事業に参入する。 同事業へのコンビニの参入は初めて。 三菱の関連会社ダイヤモンドパワーから電力を調達し、三菱とローソンが立ち上げた共同出資会社を通じて販売する。 共同出資会社は資本金 2.5 億円で、三菱が 8 割超を出資。 電力販売ではサービスの紹介などをローソンの店頭などで展開。 Ponta (ポンタ)カードでのポイント獲得や、ローソンでの商品引き換えクーポンの提供なども検討していく考えだ。

これまで家庭や小売店舗には東京電力など電力大手 10 社が電気を供給し、地域独占してきた。 しかし来年 4 月からは、一般家庭でも電力大手以外から電気を買えるようになる。 東京ガスや東急電鉄系など、異業種の会社が続々と電力の小売りに参入を表明している。 12 月 21 日の時点で登録された会社は 89 社あり、さらに 100 社以上が申請中だ。 (asahi = 12-24-15)

東京ガス、電気料金プラン発表 東電の「上得意」狙う

来年 4 月から家庭でも電気の契約先が自由に選べるようになるのを前に、東京ガスは 24 日、首都圏で売り出す電気の料金プランを発表した。 都市ガスと電気の「セット割」に加え、電気の使用量が多い家庭について東京電力の現行料金より安くする。 逆に使用量が少ないと割高になる場合があり、東電の「上得意」を奪う作戦だ。

東京ガスのプランでは、基本料金は東電より 100 円前後高いが、ガスと電気をまとめて契約すると月 250 円割り引く。 使用量に応じた料金は、月 120 キロワット時を超える分は東電の現行料金より安く、それ以下だと高い。 戸建てに住む 3 人家族の平均で月 400 キロワット時弱使う場合、東電より年 4 千 - 5 千円くなるという。 単身世帯で電気をあまり使わないなら、かえって高くなる可能性がある。

また、インターネット接続会社とも提携。 ガスと電気の「セット割」に加え、ネット料金を月 100 - 300 円割り引く。 来月 4 日から専用電話 (0570・002・239) などで申し込みを受け付ける。 迎え撃つ東電は年明けにも新しい料金プランを発表する。 ソフトバンクや LP ガス会社と提携し、携帯電話料金やガス料金との「セット割」を打ち出す方針だ。 24 日には、新たにネット接続大手のソネットとも提携した。 東電幹部は「ライバルの様子を見て料金水準を決める」と話す。 (米谷陽一、asahi = 12-24-15)