ネットの誹謗中傷 あなたが被害に遭ったら

芸能人やスポーツ選手らに対するネット上の誹謗中傷が、社会問題になっている。 一般の人が同じような被害に遭ったら、どうしたらいいのか。(寺田実穂子)

「詐欺師」と書き込まれた男性

京都府内でボクシングジムを営む男性 (60) は 4 年ほど前、会員からあるネット掲示板を教わった。 掲示板にはジムの名前が書かれていた。 「仕事させて金払わない詐欺師」という言葉や、息子のことも書き込まれた。 周りの人を疑うようになった。 泣き寝入りはしたくないと、書いた人物を特定するための民事裁判を決めた。 男性は裁判を選びましたが、事業者への削除依頼もできます。 後半では、どんなことが誹謗中傷に当てはまるのか、心のケアはどうしたらいいのか、それぞれ専門家に聞きました。

一審は敗れたが、二審の大阪高裁で勝訴。 書き込んだ人物の名前が開示された。 ジムに営業で来たことがある人だった。 提訴から開示まで 1 年以上。 約 40 万円かかった。 書き込んだ人物への賠償請求を検討中だが、40 万円には届かない。 男性は「相手が分かっても、心は晴れていない。 自分が言われたらどうか、書く前に考えてほしい。」と話す。

誹謗中傷にならないものも

男性のように裁判をする場合、書き込みが誹謗中傷にあたることが前提だ。 相談を多く受ける住田浩史弁護士によると、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害の三つがある。 名誉毀損は、ある事柄を示して相手の社会的評価を下げること。 真偽は問わない。 例えば、「○○クリニックでは患者がたくさん死んでいる」と投稿する行為だ。 侮辱は、事柄を示さずに「アホ」、「死ね」などと書き込むこと。 プライバシー権は、言われたくない私的なことを暴露されない権利で、前科などを書けば侵害になる。

住田弁護士は「不安だったり嫌だなと思ったりしたら、弁護士に相談してほしい」と話す。 開示請求はこれまで、原則として 2 回の裁判が必要だった。 今年 4 月にプロバイダー責任制限法が改正され、手続きが簡略化し、時間もかなり短縮されるという。 来年までの施行が予定されている。

削除依頼もできる

裁判以外にも対策はある。 IT 企業でつくる一般社団法人セーファーインターネット協会 (SIA) は、昨年 6 月から相談を受け付けている。 誹謗中傷の被害があれば、掲示板や SNS を運営する事業者に対し、書き込みの削除を促している。 今年 6 月までの 1 年間にあった相談は 2,630 件。 うち 26% の 695 件を誹謗中傷と判断した。 残りの多くは、被害者が匿名などで特定されていないケースだった。 事業者に削除を求めたもののうち、8 割が削除されたという。 書き込んだ相手の身元が分かっている被害者は、全体の 4 割ほどいた。 SIA の担当者によると、多くは友人や家族、職場など実生活でのトラブルが原因。 「普段から個人間のトラブルに注意し、いったんネットから離れてみることも大事」と話している。

不安や恐怖 落ち着かせるには

自らへの誹謗中傷を目にしたとき、どう対応すべきか。 臨床心理士の浅井伸彦さんに心のケアについて聞いた。 嫌な経験は「寝たら忘れる」と考えてしまいがち。 しかし、「衝撃的なことがあった後は、すぐに寝ないほうがいい」と浅井さんは言う。 普段、起きている間の出来事は、その後の様々な出来事で塗り替えられる。 だが、投稿を見てすぐ寝ると、書き込みを見たという忌まわしい記憶が別の出来事で塗り替えられず、寝ている間に脳に保存されて心の傷(トラウマ)となる可能性があるという。

このトラウマから、PTSD (心的外傷後ストレス障害)などを発症するおそれもある。 繰り返し思い出してしまったり、睡眠や集中することが難しくなったりしてしまう。 大切なのは、不安や恐怖にある状態を落ち着かせること。 話したい気持ちがあったら他人と話したり、ゆっくりお風呂に入ったり、リラックスできる音楽を聴いたりする。 また、ランニングなどの有酸素運動で交感神経を活性化させ、「興奮状態」を作るのもよい。 走って疲れると、自然とリラックスした状態に戻っていく。

臨床心理士や公認心理師が、各地の心療内科や精神科の医療機関をはじめ、カウンセリングルームやカウンセリングオフィスといった私設相談室で対応している。 「軽い気持ちで来てほしい」と言う。 (asahi = 8-22-21)

「コンビニおにぎり開けられない」 海外レポーターの苦戦動画が 130 万再生

セブンは「きれいな開け方」ネットで公開

五輪の海外レポーターが「コンビニおにぎり」の開封に悪戦苦闘するツイートが注目を集めている。 カナダから来日中の五輪レポーターのアナスタシア・バクシスさんは 7 月 27 日、セブン-イレブンのツナマヨおにぎりをうまく開封できず、日本語で「助けてください」と添えた動画をツイート。 それを見たユーザーからは、正しい開封方法のレクチャーや応援のリプライが殺到し、30 日現在で動画の再生回数は 127 万回、ツイート自体も 3.2 万RT、7.8 万いいねを記録している。

これを受け、セブン-イレブン・ジャパンは 29 日、コンビニおにぎりの「きれいな開け方」を紹介する動画を Twitter で公開。 「海外からのお客様のため」として英訳した文章も掲載したところ、動画の再生回数は 30 万回を超えた。 これを見た Twitter ユーザーからは「SNS のよい使い方」、「お年寄りに見てもらっても役立ちそう」、「日本人だけど勉強になった」などの声が上がっている。

セブンのアカウントは動画の他に、開封フローを示した図も公開。 これによると、2 番目の手順で、おにぎりの中央にあるビニールを「後ろまで引っぱる」のが、きれいに開けるためのコツのようだ。 話題のきっかけになったアナスタシアさんは 30 日、「放送前におにぎりを食べました。 日本の素晴らしい人々にあらためて感謝します。」と日本語でツイート。 おにぎりとのツーショット写真も添付し、ネットユーザーたちに感謝を伝えている。 (松浦立樹、ITmedia = 7-30-21)

フェイスブック、仮想空間「メタバース」に注力

米 IT 業界や米社会で、仮想空間を意味する「メタバース」という概念が急速に広がっている。 スマートフォンなどの画面上でウェブサイトを見るのでなく、VR (仮想現実)端末などで仮想空間内に入るイメージだ。 フェイスブック (FB) のマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者 (CEO) は 28 日、メタバースに注力する姿勢を強調した。

「メタバースとは何か? ネットを(画面で)見ているのではなく、仮想空間の中に入り込むことだ。」

ザッカーバーグ氏は同日の 4 - 6 月期決算の会見で、こう熱っぽく語った。 VR 端末や AR (拡張現実)端末を使いながら、仮想空間に入り、そのなかで人々と交流したり、買い物をしたり、ゲームをしたりして楽しむイメージだ。 こうした仮想空間はすでに存在しており、FB はここ数年、傘下の VR 企業「オキュラス」を通じ、VR 端末の拡大に力を入れている。 ただ、ザッカーバーグ氏が「メタバース」という言葉を多用し始めたのは先週ごろからだ。

「メタバース (metaverse)」は、1992 年の米国の SF 小説「スノウ・クラッシュ」に登場する仮想空間を示す言葉だ。 世界的人気ゲーム「フォートナイト」を運営する米エピックゲームズのティム・スウィーニー CEO が、同ゲーム内の仮想世界を示す言葉として最近よく使っていたことでも知られていた。 ザッカーバーグ氏は 28 日、「メタバースが、(現在の主流の)『携帯を使ったネット利用』の後継になっていく」とし、経営資源を投入していくことを表明した。

FB の 4 - 6 月期決算は、ネット広告収入が大きく伸び、売上高は前年同期比 56% 増の 290 億 7,700 万ドル(約 3 兆 1,900 億円)で、純利益は前年同期の 2 倍の 103 億 9,400 万ドルに上った。 ザッカーバーグ氏は「良い四半期だった」と語った。 FB グループのアプリの利用者は 6 月末時点で、35 億 1 千万人に達した。 (サンフランシスコ = 尾形聡彦、asahi = 7-29-21)

開会式彩ったドローンの舞、ハッカーが通信の解析試みた

五輪開会式、最大のイベント

記事コピー (7-25-21)

体温や心拍数を "鏡" で取得して食事を提案するスゴイ仕組み

NTT データと味の素が実証実験

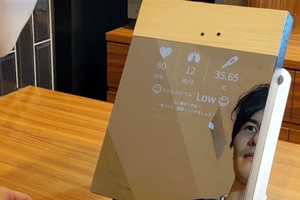

NTT データと味の素は、個人の生体情報に基づき、食事・商品などを提案するライフログ(生活履歴)データ活用サービスの実用化に向けた実証実験を始めた。 利用者が鏡の前に一定時間いるだけで体温や心拍数を計測できる「スマートミラー」を活用。 取得した情報をもとに、味の素の機能性表示食品を提案することで、商品の購買率や利用者の健康意識の高まりなどの効果を検証する。 企業からの需要が見込めた場合、2022 年をめどに商用化を目指す。

実証では、顔認証カメラやサーモカメラなど、既存製品を組み合わせて試作したスマートミラーを NTT データのオフィス内に設置し、生活動線の中で円滑にデータを取得できるようにした。 顔認識で個人を特定すると、約 30 秒でバイタル(生体)データを計測し、体温や心拍数、ストレスレベルを表示する。

利用者の同意が得られた場合、NTT データの健康管理クラウドサービス「ヘルスデータバンク」の健康診断データを連携。 ストレスレベル・健診結果に基づいた機能性表示食品を提案する。 今後はスマートミラー上に決済機能を実装できるようにする。 フィットネスクラブ、高齢者施設での利用のほか、社食でのメニュー提案などの活用方法を想定する。 NTT データは「30 年には、業界横断で生活者のデータ取得・活用が進む」と予測する。 生活者にパーソナライズ(個別最適化)した、企業のサービス提供を支援する。 (NewSwitch = 7-14-21)

アカ停止は「AI 誤検知」ツイッター社 望月記者ら復旧

ツイッターで新聞記者のアカウントや映画の公式アカウントが一時的に停止される事例が相次ぎ、「政治的な理由ではないか」と問題視する声がネットで上がった。 ツイッター社は取材に「政治的な理由というのは完全に誤解」とし、AI (人工知能)による誤判断が理由だったと説明した。 閲覧できなくなったアカウントの一つは、東京新聞の望月衣塑子(いそこ)記者のものだった。 望月記者によると、11 日午前 1 時ごろ、ツイッターにログインできない状態になり、投稿や閲覧もできなくなった。 問い合わせフォームでツイッター社に異常を伝えたという。

望月記者のアカウントのフォロワーは約 24 万。 11 日午前 6 時過ぎには「アカウントが凍結されている」と指摘する声が上がり、「#望月衣塑子記者の凍結を解除しろ」というハッシュタグをつけた投稿が相次いだ。 ソーシャルメディア分析ツール「ブランドウォッチ」で調べると、1 万 8 千ユーザーがこのハッシュタグを使って投稿していた。 多く拡散した投稿には「(停止の)理由を相当明確に説明できないなら政治圧力と疑われても不思議ではない」といった内容のほか、「(アカウントを使えなくする)凍結ではなく一時的に制限されただけ」と指摘するものもあった。 11 日午前 10 時ごろには再びアカウントを使えるようになったという。

事実関係はどうだったのか。 ツイッター日本法人の西村奈津子・広報本部長は、朝日新聞の取材に「政治的な理由による停止というのはありえないし、完全な誤解。 ご本人の投稿による問題ではなく、第三者による働きかけが影響した可能性がある」と説明した。

ツイッター社では、スパム(迷惑)行為と判断されるようなルール違反の投稿のチェックや、不正利用の可能性があるアカウントの保護のために、サポートチームが 24 時間態勢で AI と目視による監視をしている。 同社によると、2020 年上半期には全世界で、19 年下半期より 16% 多い 540 万件のスパム報告がユーザーから寄せられた。 ただ、報告の中には投稿内容が気に入らない第三者による事実に反するものも含まれているという。

望月記者のケースでは、アカウントが何者かに乗っ取られたか、規約違反にあたる行為があったと AI が誤って判断し、アカウントを停止した。 その後、問題がないとツイッター社が判断して制限を解除したという。 同種の事例は 6 月にもあった。 菅義偉首相の政治姿勢をブラックユーモアや風刺を交えて検証した公開予定の映画「パンケーキを毒見する(内山雄人監督)」の公式アカウントが一時使えなくなった。 配給会社のスターサンズ(東京都渋谷区)によると、6 月 24 日朝の時点でログインできないことを確認。 ツイッター社に異議申し立てをし、25 日に解除された。

26 日にツイッター社から「スパムを自動生成するアカウントを検出して削除するシステムを採用している。 今回、(公式アカウントを)スパムアカウントと誤認識した可能性がある」と説明するメールが届いたという。 スターサンズ側はツイッターが利用できない状態になったことについて、「もし政治的な理由だとしたら大変な問題だ(河村光庸社長)」と改めて説明を求めている。 ただ、ツイッター社の説明によれば、望月記者の事例と同様、あくまでも AI による誤検知が理由という。

ツイッター社の西村氏は「不正投稿や不正利用を防ぐために対応のスピードを重視しており、誤判断も起きるのが現実。 問題がないと確認されれば、すぐに解除している。 当事者への説明はより丁寧なものにするよう努力したい。」と話した。 (赤田康和、貞国聖子、asahi = 7-13-21)

オードリー・タン氏開発のワクチン予約 「弱者」に配慮

台湾のオードリー・タン IT 担当相は 6 日、ネットを使った新型コロナワクチン接種の予約システムを開発したと発表した。 台湾の ID カードと健康保険カードのデータを使って登録するが、スマホなどの機器を使うのが苦手な「デジタル弱者」にも配慮して、コンビニなどからも予約ができるようにしたという。 タン氏によると、住民はスマホなどで当局の専用サイトに接続し、ID カードと健康保険カードのデータを入力。 当局から通知を受けた後、ネットやコンビニ、薬局で接種場所や時間を予約できる。 スマホがない人は家族や友人の機器からでも登録できるという。

新型コロナを抑え込んできた台湾では 5 月以降、国際線パイロットから広がったとみられる感染が拡大。 約 2 カ月間で 1 万人超の域内感染者が出ている。 蔡英文(ツァイインウェン)政権は日米からの提供分を合わせ、現時点で計約 530 万回分のワクチンを調達し、4 日までに医療従事者や高齢者を中心に計約 250 万回を接種した。 一方、電話やネットの受付システムにアクセスが殺到し、予約が取りにくい状態が続いていた。

当面はワクチンが足りないこともあり、金門島など離島に住む高齢者らを対象にシステムの運用を始める。 政権は今回のシステムでまず接種の意向を持つ人数を把握し、段階的に接種対象者を広げて混乱を避けたい考えだ。 タン氏は昨年の流行初期に、ネット上のマスク供給地図を民間 IT 技術者と開発。 今年 5 月以降の流行でも、QR コードを使った感染者との接触履歴追跡システムや行政への補助金申請システムを作成している。 (台北 = 石田耕一郎、asahi = 7-6-21)

「漫画村」元運営者に懲役 3 年 福岡地裁判決

人気漫画をインターネット上に無断で公開し収益を得たとして、著作権法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の罪に問われた海賊版サイト「漫画村」の元運営者、星野路実被告 (29) の判決公判が 2 日午後、福岡地裁であった。 神原浩裁判長は懲役 3 年、罰金 1 千万円、追徴金約 6,200 万円(求刑懲役 4 年 6 月、罰金 1 千万円、追徴金約 6,200 万円)の実刑判決を言い渡した。

起訴状によると、星野被告は 2017 年 5 月、人気漫画「ONE PIECE (ワンピース)」と「キングダム」の画像データを漫画村に無断公開して著作権を侵害。 16 年 12 月 - 17 年 11 月にサイトの広告収入として得た約 6,200 万円を海外口座に送金させ、犯罪収益を隠したとされる。 (西日本新聞 = 6-2-21)

◇ ◇ ◇

漫画海賊版サイト被害、過去最悪 「巣ごもり」も影響か

人気漫画を不正に複製した「海賊版サイト」の被害が過去最悪とされる状況にあることが、出版社などでつくる対策団体の調査でわかった。 社会問題になり、2 年前に摘発された海賊版サイト「漫画村」の最盛期に比べ、アクセス数ははるかに上回っているという。 何が起きているのか。

「特効薬はなく、できる対策を続けるしかない。 あきらめたらそこで試合終了、ですから。」 大手出版社の集英社(東京)で海賊版対策を担当する伊東敦さんはそう話す。 集英社は、自社の漫画が海賊版サイトに掲載されるたび、サイト側に対し削除要請を送っている。 業者の協力を得ながら、海賊版サイトを数え切れないほど巡回。 海賊版漫画が掲載されたページのアドレス (URL) を特定していく。

海賊版サイトやそのサーバーの運営会社などへ、「(著作権の)侵害物の削除を要求します」といった要請を多い月で約 12 万件は出す。 刑事告訴の件数も年間約 10 件に上る。 伊東さんは「以前は 1 人で削除要請を送っていた。 マウスの操作しすぎで、腱鞘炎になったこともあった。」 伊東さんは、出版社や通信事業者などが加わった海賊版対策の一般社団法人「ABJ (東京)」の広報・法務部会長。 漫画の海賊版サイトによる被害の現状について「史上最悪。 『漫画村』の最盛期を超えてしまった。」との認識を示す。

「漫画村」とは、かつて存在した日本最大の海賊版サイト。 ABJ の集計で、月間で最大約 1 億件のアクセスがあった。 スマートフォンでの読みやすさが利用者を集めた要因とされる。 海賊版が社会問題化するきっかけとなった漫画村は 2018 年 4 月に閉鎖。 他のサイト消滅も相次ぎ、被害は一時的に減った。 しかし翌年秋ごろから再び増加に転じる。 「読みやすいサイトが次々と生まれてしまった。(伊東さん)」

ABJ が確認している海賊版サイトの数は約 750。 アクセス数が多い上位 10 サイトの集計だけで、月間のアクセス数が計約 2 億 4 千万回に上り、漫画村をはるかに超えてしまった。 さらに上位 3 サイトの合計をみると、昨年 1 月から今年 4 月にかけて約 14 倍に激増した。 伊東さんは「コロナ禍での『巣ごもり』の結果なのかもしれない」とみる。 ほかに動画サイトへの違法配信などもあり、全容は把握できないのが現状だ。 (吉沢英将、編集委員・須藤龍也、asahi = 5-31-21)

「漫画村」の顛末 (5-14-18)

ワクチン予約サイト、プロが示す「最悪シナリオ」対処法

あまりにも幼稚なワクチン予約サイト

記事コピー (5-22-21)

米、AT & T とディスカバリー統合協議 動画配信に注力

米通信大手 AT & T と米メディア企業ディスカバリーが、メディア事業の統合に向けて協議していることが明らかになった。 複数の米メディアが 16 日報じた。 2 社の携帯電話事業やケーブルテレビ事業が頭打ちとなる中で、市場が急拡大する動画配信サービスに注力する狙いとみられる。

報道によると、AT & T のメディア部門「ワーナー・メディア」とディスカバリーの統合を検討している。 統合後の株式持ち分などは不明だが、AT & T が多く保有する見込み。 近く発表されるという。 英フィナンシャル・タイムズ紙によると、実現すれば統合後の企業価値は 1,500 億ドル(約 16 兆 3,500 億円)にのぼり、巨大メディア企業が誕生する。

AT & T は 2015 年に米衛星放送最大手ディレク TV を 485 億ドル(約 5 兆 3 千億円)で買収。 2016 年には、米メディア大手タイム・ワーナーを 854 億ドル(約 9 兆 3 千億円)で買収すると発表。 18 年に完了し、映画会社ワーナー・ブラザースやニュース専門テレビ局 CNN などを傘下におさめた。 携帯電話市場が成熟する中で事業を多角化する狙いがあった。

だが、最近は新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、ネットフリックスなどの動画配信サービスが急伸している。 ネットフリックスは世界で 2 億人、ウォルト・ディズニーの「ディズニープラス」は 1 億人を超える会員を持つ。 一方で、ケーブルテレビや衛星放送を契約しない人は増えた。 AT & T は「HBO MAX」などの動画配信サービスを持ち、会員数は 6 千万人超。 ディスカバリーも独自の動画配信サービス「ディスカバリープラス」を持ち、会員数は 1 千万人を超える。 AT & T とディスカバリーは、2 社のメディア事業を統合することで動画配信サービスを強化し、生き残りをはかる狙いがあるとみられる。 (ニューヨーク = 真海喬生、asahi = 5-17-21)

NYT、契約数 781 万件に デジタル版が 199 万件増

米新聞大手ニューヨーク・タイムズ (NYT) は 5 日、紙媒体とデジタル版を合わせた総契約数が、今年 3 月末時点で 781 万件だったと発表した。 1 年前から 200 万件近く増えた。 紙媒体は 1.5 万件減ったが、デジタル版が 199 万件増の 699 万件に達し、大きく押し上げた。 この日発表した今年 1 - 3 月期決算で明らかにした。 メレディス・コピット・レビアン最高経営責任者 (CEO) は電話会見で、「激動の大統領選や人種問題、新型コロナウイルスの感染拡大がジャーナリズムにかつてない需要を創出した」と述べた。

1 - 3 月期の売上高は前年同期比 6.6% 増の 4 億 7,304 万ドル(約 515 億円)、純利益は同 25.1% 増の 4,110 万ドル(約 44 億円)だった。 新型コロナの影響で広告収入は 1 割弱減ったが、デジタル版を中心とした定期購読料の収入が約 15% 増え、増収増益となった。 ただ、デジタル版のうち、料理レシピなどに限った契約を除いた NYT 電子版の契約数は 525.7 万件となり、直近 3 カ月の伸びが 16.7 万件と 2019 年前半以来の水準まで鈍化した。 トランプ大統領の退任で、ニュースへの関心が薄れていることが背景にあるとみられる。 (ニューヨーク = 真海喬生、asahi = 5-6-21)

「gmai.com」にメール誤送信、相次ぐ情報流出

メールを送ったはずなのに、先方から「届いていない」と言われたことはないだろうか。 そのような場合、「ドッペルゲンガードメイン」に誤送信している可能性がある。 特に、相手が米グーグルのメールサービス「Gmail」のアドレスならなおさらだ。 「gmai.com」に吸い込まれている恐れがある。

情報流出、2 割以上が「メールの誤送信」

「メールの時代は終わった」などと以前からいわれているが、いまだに使い続けられているメール。 多くの企業でビジネスチャットの導入が進んでいるものの、他社への連絡にはメールを使っているところが多いだろう。 そのためメールの誤送信による情報流出が後を絶たない。 日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC) によると、2019 年度に報告された個人情報に関する事故(インシデント)のうち、23.2% の 590 件がメール誤送信だったという。 また日本ネットワークセキュリティ協会 (JNSA) によると、18 年中に報道された情報流出に関するインシデントの 21.4% がメール経由だったという。

メールの宛先を間違えても、宛先不明で戻ってくれば問題はない。 問題は、誤った宛先に届いてしまった場合だ。 意図しない相手に個人情報などが流出する恐れがある。 その原因の 1 つとなっているのが、ドッペルゲンガードメインである。 ドッペルゲンガードメインとは、有名なドメインとよく似たドメインを指す。

gmai.com 宛て誤送信が「年中行事」に

ドッペルゲンガードメインの代表例としてよく挙げられるのが、Gmail のドメイン gmail.com によく似た gmai.com だ。 タイプミスしやすいためか、「gmai.com 宛てに個人情報を誤送信してしまった」というインシデントが毎年のように報じられる。 例えば 21 年 3 月 31 日、京都市立芸術大学は 135 人分の個人情報を gmai.com のメールアドレスに誤送信したと発表した。

20 年 2 月には新潟県上越地域振興局の職員が、ある法人に関する資料や別の職員のメールアドレスなどを gmai.com に誤送信している。 19 年にも 2 月には新潟県農林水産部、4 月には宮城県保健福祉部の職員が gmai.com 宛てに個人情報を誤送信している。 新潟県のインシデントではメールアドレス 7 件および携帯電話番号 1 件、宮城県のインシデントでは 37 人分の個人情報が流出したとしている。

もちろん、これらは氷山の一角中の一角だ。 米国の報道などによれば、Gmail の利用者数は 19 年時点で 15 億人超。 gmai.com には世界中から膨大な数の誤送信メールが送られているはずだ。 誤送信に気づかないケースもあれば、気づいたのに公表しないケースも多数あるだろう。 前述のケースでは、大学や自治体が包み隠さず公表してくれたおかげで多くの人が知るところになった。 インシデントに関する情報の共有は、攻撃者に対する大きな武器になる。 インシデントの詳細を公表してくれる組織に対してはもっと感謝すべきだと個人的には考えている。

もともとの所有者は米企業

メールサーバーの多くは、存在しないメールアドレス宛てのメールを受け取るとエラーを返す。 だが gmai.com のメールサーバーは、どのアドレス宛てのメールでも受信してエラーを返さない。 まるでブラックホールのようで、誤送信メールを受信するために設置されているようにも見える。 しょっちゅう話題に上る gmai.com だが、所有者は分かっていないようだ。 ドメインの所有者に関する情報を調べられる WHOIS を使っても手がかりはない。 ウェブブラウザーで gmai.com にアクセスしても広告サイトが表示されるだけだ。

ただ、ドメイン自体は Gmail が始まった 04 年よりも以前から存在する。 コミュニティー型ニュースサイトであるスラドへの投稿によると、米国の GMA インダストリーズという企業が 1991 年から gmai.com を保有していたという。 実際、過去のウェブページを保存している米インターネットアーカイブのサービスで確認すると、GMA インダストリーズが gmai.com を所有していたのが分かる。 同投稿によると、その後別の企業に移転されたという。

gmai.com より怖い誤送信先

メールの誤送信はどうすれば防げるのか。 防止策の 1 つとして挙げられるのが、メールソフトなどの補完機能を使って、登録してあるメールアドレスにしか送信しないようにする方法だ。 だがこの方法だと、登録されている別のアドレスへ誤送信する恐れがある。 また、未登録のアドレスに送る際には誤入力が発生しうる。 メールソフトの機能やウェブブラウザーの拡張機能などを使って、メールの送信時にアドレスなどを確認させる方法もある。 しかしこういった方法は、導入当初は効果があっても次第に慣れてしまって確認しなくなる可能性が高い。

「メールの誤送信を防ぐ」とうたう製品やサービスは 20 年以上前から登場しては消えている感がある。 費用対効果を考えると、個人的には「気をつける」が最善策だと考えている。 ただ、ドッペルゲンガードメインへの誤送信はもちろん要注意だが、前述のように gmai.com には毎日多数の誤送信メールが送られているだろう。 gmai.com の所有者がそれら全てに目を通しているとは思えない。 それよりも、「同僚へのメールを、同じ名字の取引先や上司に誤って送る」といった身近な誤送信のほうが何倍も怖そうだ。 相手は確実に読むだろうし、読まれてはいけない内容が含まれている可能性が高い。 (勝村幸博・日経クロステック、nikkei = 5-6-21)

「ディープフェイク」強まる懸念 AI で偽映像、犯罪利用も - 「法整備検討を」

写真上で別の人と顔を入れ替えるアプリが人気を集めるなど、誰でも気軽に作れるようになった合成映像。 一方で、人工知能 (AI) を使って精巧に合成された「ディープフェイク」と呼ばれる偽映像が、デマや犯罪に利用されているとして海外で社会問題化している。 被害は国内でも広がりつつあり、専門家は法整備の必要性を訴える。

「許されるものではない。」 加藤勝信官房長官は 4 月 12 日、自身の写真が改ざんされ、ツイッターで拡散されたと明らかにした。 震度 6 強の地震発生後、笑顔で記者会見しているような写真で、ニュース映像を基に表情を加工したとみられる。 加藤氏はこうした偽情報が国民に混乱を与えかねないとして、政府として対策を検討すると述べた。 ツイッター上では、あるユーザーが真っ暗になった渋谷の大型スクリーンに小池百合子東京都知事の顔が浮かぶ合成写真を投稿したところ、緊急事態宣言下の本物の風景と誤解されるような形で拡散されたこともある。

映像や画像の加工による犯罪被害や人権侵害は、米国などで既に深刻化している。 インターネット上には、ポルノ映像の出演者の顔をハリウッド女優らに差し替えた「フェイクポルノ」が氾濫。 被害は著名人にとどまらず、一般人が身近な人を陥れる目的でディープフェイクを使った事件も報道された。 オバマ元大統領がトランプ大統領(当時)を「完全なばか者」と罵倒したり、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ CEO が「何十億もの人から盗まれたデータを、1 人の男が管理する世界を想像してみて」と語り掛けたりする偽動画も存在。 国内では昨年 10 月以降、芸能人のフェイクポルノを配信した男らが名誉毀損容疑などで逮捕される事件が相次いだ。

明治大ガバナンス研究科の湯浅墾道教授(情報法)は「偽映像の作製自体を禁止するのは表現の自由もあり難しい。 ただ、選挙に影響するような政治的意図がある偽映像は取り締まれるよう、法整備や体制づくりを急ぐべきだ。」と指摘。 フェイクポルノなどの被害者が、すぐに削除を要請できるような仕組みをつくる必要性も訴えた。 (jiji = 5-5-21)

農水省は「一太郎」を禁止したのか 重宝された使い勝手

政府内で相次ぐ法案の表記ミスなどを受け、農林水産省がワープロソフト「一太郎」の使用を事実上禁止する通知を出した - -。 こんなニュースがネットに配信され、注目を集めた。 ミスの原因は本当に「一太郎」なのか。 そもそも省庁はなぜ「一太郎」を使ってきたのか。 真相を追った。 ニュースは、フジテレビ系のニュースサイト「FNN プライムオンライン」が 3 月 30 日午後 5 時過ぎに配信。 この記事はヤフーニュースにも配信され、編集部が注目のニュースを集めた「ヤフートピックス」に当初、「法案ミス、『一太郎』を禁止に」という見出しで掲載された。

記事では「互換性の問題から、相次ぐ法案の条文ミスの理由とされたり、民間企業とのやり取りで不便が生じ、政府内で『一太郎』の使用を問題視する声が上がっている」と指摘。 「こうした中、農水省が、省内で『(米マイクロソフト製の)ワード使用を原則化』する通知を出したことがわかった」としていた。 なぜ、省庁では今も「一太郎」を使っているのか。 元官僚は自身の在職中にあった、ある「空気」を語ります。

「一太郎」は、ジャストシステム(本社・徳島市)が開発したワープロソフト。 同社はこの件について、朝日新聞の取材に「コメントする立場にない」としている。 ヤフー配信記事のコメント数は約 5 千件を超え、ツイッター上では「これを一太郎のせいにするの無理筋すぎない?」、「一太郎とミスは本質的に無関係でしょう」といった反応が広がった。

「ワードを原則使ってください」

そこで農水省に取材すると、省内に通知を出していたのは事実だった。 同省広報評価課によると、3 月 25 日付の文書で「原則として『ワード』を使用してください」と周知したという。 だが、「対外的にやむを得ない場合を除いて」という留保をつけたといい、「禁止」というニュアンスとはだいぶ異なるという。 法案の文書を作成する際は「一太郎」を使うことが多く、その点に配慮したというのだ。 周知の理由も報道とは異なっていた。 法案のミスではなく、政府の行政改革推進本部に寄せられた意見がきっかけという。 意見は、同本部が発表した「規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目」に載っている。

「『一太郎』ファイルを開くことができない市町村が多く、都道府県の事務担当レベルで、いちいち『一太郎』ファイルからコピーアンドペーストで『ワード』ファイルに張り付けなおし、送付するというような余計な手間がかかっている」 - -。 こんな意見だ。 農水省ではもともと、2017 年 12 月に「『ワード』を原則使ってください」という趣旨の通知を省内に出していたが、今回の意見を受けて、改めて省内に文書を出したという。 フジテレビの報道を受けて、こうした事実関係を改めて伝え、報道内容との違いを指摘したという。

厳格な書式、「一太郎」の方が作業しやすく

そもそも法案文書のミスはなぜ起きたのか。 農水省文書課によると、誤りが見つかったのは「農水産業貯金保険法」の改正案。 縦棒を横棒にしていたり、「全て」と書くべきところを「すべて全て」としていたり、計 3 カ所の表記ミスがあった。 いずれも入力には「一太郎」が使われていたが、「ソフトは関係なく、担当者による確認不足が原因」という。 同課によると、農水省では現在、大半の文書を「ワード」で作っているという。 自治体や民間企業、団体と文書をやりとりするという背景もある。 ただ、他省庁や国会など「霞が関」でやりとりが完結する法律案の文書は「ほぼ 100% 『一太郎』で作成している」という。

法案は字数や行数などの書式が厳格に決まっており、句読点が行頭に来る場合などへの対応で「一太郎」の方が作業しやすいという。 「法案ミスの原因は一太郎」という見方には専門家も疑問を示す。 IT ジャーナリストの西田宗千佳さんは「文書のミスはソフトの問題ではなく、ヒューマンエラー」とみる。 「ソフトが理由で余分な文字が加わったり、欠落が生じたりすることは考えられない。」 西田さんによると、「一太郎」と「ワード」の操作性に大きな差はないという。 「一太郎」で作った表を「ワード」にコピーすると、書式が崩れたりまれに色が変わったりすることもあるが、作業する人が気をつければ防げるという。

国内企業を応援したい?

一部とはいえ、省庁ではなぜ今も「一太郎」を使っているのか。 防衛省でも、法案の文書作成に「一太郎」を使っているという。 ただ、国家機密を扱うという理由ではなく、「法案の文書は内閣法制局とのやり取りが多いからでは(関係者)」という。 西田さんは、「一太郎」は日本語の 1 行ごとの文字数を完全に同じにしやすく、法案など文字が多い文書を作る際に文字が均一に配置されるため、それが好まれているのでは、とみる。 ただ「ワード」も設定によって、同じように文字数を完全に均一にそろえることもできるという。

「国産ソフトゆえに応援しよう」という声もあったと証言する元官僚もいる。 文部科学省の元幹部 (59) は「我々の世代は若い頃、『なるべく一太郎を使いなさい』と指導された」と振り返る。 この元幹部は在職時、議員説明用の資料から法案の文書まで「一太郎」で作成していた。 国産の「一太郎」を使うことで、日本企業を応援しようという考え方が背景にあったというのだ。 「ウィンドウズ 95」が発売された 1995 年ごろから「ウィンドウズ 2000」の 2000 年ごろまでは、そんな空気だったという。 だが、省内でも次第に「ワード」が主流となり、「一太郎」は少数派になっていったという。

「自分はいま『一太郎』と『ワード』の両方を使っているが、『一太郎』の方が使いやすい。 農水省が原則『ワード』と決めたのは残念に思う。」と話す。 内閣官房の情報通信技術 (IT) 総合戦略室の担当者は「ワープロソフトの使用について政府全体の統一ルールはない。 昔は『一太郎』派みたいな人がいたと記憶している。 その背景に国内企業を応援するという政策的な狙いがかつてあったのかどうかは分からない。」としている。

フジテレビ広報局は、朝日新聞の取材に「一部指摘を受け、改めて取材し記事を更新した。 あわせて動画も削除した。」と回答した。 3 月 31 日午後 3 時半時点のネット記事では、「ワード」を原則とするとの通知が出た経緯について、「法案のミスなどを受け」としていた部分がなくなった。 その上で「今回、一般から政府に寄せられた意見を受け、あらためて『ワード』の徹底を呼びかけた」という説明が加わった。 (杉浦幹治、貞国聖子、伊藤嘉孝、赤田康和、asahi = 4-1-21)

〈編者注〉 口では「デジタル化」と言いながらも、アナログ思考から抜けきれない官僚が作成した書類を、同じくアナログの権化のような記者が記事にしているのですから、本質から外れたところで議論されているのは、筆者には滑稽に見えます。 本質は、そのコンテンツです。 残しておかなければいけないコンテンツであれば、残しやすく、再現しやすくするのが第一です。 となると、即、何でもかんでも ADF、そして「全てちゃんと残しました」となります。 全くのアナログ思考です。

頭のいい官僚が、どうして "一太郎" や "ワード" ではなく "HTML" と言えないのでしょうか? どうせ、官僚の書式は決まっているのでしょうから、ちょうどブログのフォーマットを作るように、書式 1 用のフォーマット、書式 2、3 … と準備しておけばいいのです。 コンテンツができあがったら、そのフォーマットに書き込む(貼り付ける)と、望みの書式に仕上がります。

基本的に、文章は HTML でないと on Line 化はできないのです。 そして、私たちが知りたいのは、あくまで「コンテンツ」、そう、生の HTML で十分なのです。