通販急伸のヤフー、ステマ疑惑への「言い分」

宮坂社長「早く気づけばと反省しているが …」

「会員を増やし、ショッピングの事業を伸ばそうというシナリオは、今のところ非常に順調に実現できている。」 ヤフーの宮坂学社長は 7 月 28 日に行われた決算説明会の場で、こう手応えを語った。 ヤフーの今期(2017 年 4 月 - 2018 年 3 月)業績が順調な滑り出しを見せている。 第 1 四半期(4 - 6 月期)の決算は、売上高が前期比 4.1% 増、営業利益は同 2.6% 増と微増益にとどまった。

だが、現時点で会社が発表している通期計画は、販促コストを増やすことによる営業減益だ。 このまま進めば、上振れ着地も期待できる水準といえる。 牽引役となった広告事業は、トップページや天気、乗換案内など同社のメディア面に掲出する「ディスプレイ広告」、ユーザーの検索内容に連動して掲出する「テキスト広告」の両方が伸びた。 一層スマートフォン対応が進んだほか、急速に需要が高まる動画広告の拡大などが貢献している。

ショッピングが大幅拡大

もうひとつ目を引いたのは、モール型 EC (多数のショップが独自の方法で出店する)「Yahoo! ショッピング」の成長ぶりだ。 ソフトバンクのスマホユーザーなら「毎日・全品ポイント 10 倍」とする施策が功を奏し、ショッピングの取扱高は前年同四半期比で 4 割近く拡大した。 ヤフーでは 2013 年 10 月から、ヤフーショッピングにおける毎月の出店料、売り上げロイヤルティ(システム料)を無料化することでストア数と商品数の拡大を推進。 その甲斐あって、足元では出品商品数が 2.9 億を超え、国内最大規模となっている。

とはいえ、出店料などの手数料収益がなくなる分は、別のビジネスモデルを確立して補填しなければならない。 そこでヤフーが力を入れたのが、ストア向けに提案する広告メニューだ。 ヤフーショッピングのサイト内、各商品カテゴリーや検索結果の一覧ページに広告枠を設け、商品やストアの認知を促進するものだ。 直近ではこのショッピング広告売上高が順調に拡大。 一方でポイント付与にかかる費用は一定範囲に抑えられており、「持続可能なモデルになってきている。(宮坂社長)」

ヤフーの中でますます重要度が高まるショッピング事業だが、危うい側面もある。 ヤフーショッピングのサイト内、商品一覧ページの一部に、広告であることを隠した広告、いわゆるステルスマーケティング(ステマ)が横行していると、報道機関などから指摘を受けているのだ。 サイト内で買いたい商品カテゴリーを選択したり、商品検索をしたりすると、まずは「おすすめ順」という並びで一覧が表示される。

この際、広告料を多く払っている商品が上位に出る場合があるが、ほかにも「おすすめ」の評価軸が複数あるため、ユーザー側にはどれが広告による上位表示なのかわからない。 また、商品一覧の最上位に表示される「アイテムマッチ」という広告枠については、文言自体が広告とわかりにくいことに加え、「おすすめ順」だけでなく「売れている順」という一覧にも掲出していたことに「不適切では?」という声が上がった。

宮坂社長「われわれのミス、反省している」

これらの指摘を受け、ヤフーはいくつかの対応を行っている。 まず「アイテムマッチ」は「ストアのイチオシ」へと文言を修正。 「おすすめ順」の掲載について、ストア側が支払う販売促進費を加味している旨の説明を拡充し、商品一覧ページにその説明へ直接アクセスできるリンクを設置した。また、「売れている順」への広告掲出は取りやめた。 これらの点について、宮坂社長は「われわれのミス。 もう少し早く気づけばよかったと、深く反省している。」と語った一方、ヤフーとして従前の考え方を貫く部分も強調した。

「(ヤフーニュースなど)メディア面と(ヤフーショッピングなど)小売り面の編集の在り方は、別物と考えている。 どちらもいい情報を届けるのは同じだが、小売りの場合はいい商品を、お得にお届けする必要がある。 そのために、小売りの歴史の中で販売促進費、販売インセンティブなどさまざまな工夫がなされてきた。 EC も小売りの一形態として、お得を実現するのがユーザーファースト。 そのための工夫や仕組みとして、取り入れられるものは積極的に取り入れていきたい。(宮坂社長)」

販促費は小売店舗では当然の行為だが …

スーパーや量販店などリアルの小売りにおいては、店頭で商品棚を確保したり、特設コーナーを作ったりするために、メーカー側が小売り企業に販促費を支払うことが当たり前に行われている。 ヤフーの主張は、その "当たり前" がインターネット上のモールで許されないのはおかしい、というものだ。 加えて宮坂社長は「広告費を払えばどんな商品でも上位表示できるオプションではない」という点を説明。 「現在、ヤフーショッピングの広告枠を買えるストアは全体の 1 割程度。 この売り主さんなら大丈夫だと、ヤフーとして推薦できる、限られたところにだけ開放している。(宮坂社長)」

ヤフーの説明にはうなずける点もある。 だが、その考え方がユーザーにすんなり受け入れられるかは別問題だ。 現に、楽天やアマゾンなど、ほかの EC 大手では、今回ヤフーで指摘されたような仕組みは採用されていない。 また、EC ではないものの、カカクコムが運営する飲食店評価サイト「食べログ」では、店を検索した際、デフォルトで表示される「標準」という一覧に広告出稿が加味されていることが明らかになり、バッシングを受けた過去がある。 その後「標準【広告優先】」へ、現在は「標準【会員店舗優先】」へと表示を改めているが、ユーザーの信頼を裏切りかねない騒動となった。

成長の道筋が見えてきたヤフーショッピング。 だが、手数料無料のモデルの中で収益機会を広げ、顧客満足度を上げるためには、今後「ステマ騒動」以外に乗り越えなければならない試練が出てくるかもしれない。 (長瀧菜摘、東洋経済 = 8-2-17)

「ペイント」は消えず、Windows ストアで存続へ マイクロソフトが朗報

古くから親しまれてきた「ペイント」を Microsoft が冷たく葬り去ろうとしているかのような報道が米国時間 7 月 24 日に広く駆け巡ったが、Microsoft によると、それは誤解だという。 Microsoft は 24 日夜のブログ記事で、ペイントは Windows ストアに移るだけで、24 日に報じられたように廃止されるわけではないことを明らかにした。

「24 日にペイントに関する記事が駆け巡ったことを受け、この場で事実を明確にし、一部の誤解を解き、朗報を伝えたいと思う。 ペイントは存続する。 ただ、新しい場所に移動するだけだ。 Windows ストアで無料で提供される予定だ。」と、Microsoft の「3D for Everyone Initiative for Windows Experiences」担当ゼネラルマネジャーを務める Megan Saunders 氏は述べた。 2016 年 10 月の「Windows 10 Creators Update」に、ペイントの後継版となる「Paint 3D」が登場して以来、ペイントが同社のアプリストアに移されることに Microsoft が言及するのは今回が初めてのことだ。

Microsoft が、24 日に「支持と懐古の声が噴出した」ことを受けて同アプリを Windows ストアに移すことを決めたのか、それともそれが既に計画されていたのかは明らかではない。 しかし、ペイントが提供されてきた期間と、1 億人を超えるユーザーが毎月使用するとしたこれまでの推定結果を考えれば、このような反応があることは予測できた可能性がある。

それでも、1985 年の「Windows 1.0」のリリース以来、「Windows」OS とともに出荷され続けてきたペイントの 32 年間にわたる歴史において、今回の変更は大きな転機だ。 米 ZDNet が 24 日に報じたように、ペイントが「非推奨」になったということは、完全に廃止されたわけではないが、'積極的な開発は行われず'、今後のリリースで廃止される可能性があることを意味する。 その点についてはやはりその通りで、ペイントアプリは Windows ストアで存続するが、Windows の新しいバージョンに合わせて刷新しなければならないほどの注目を集めることはなくなる。

また、複合現実 (MR) ハードウェア計画を推進する Microsoft はやはり、より多くのユーザーに対し、新しい機能アップデートが提供される Paint 3D を使用することを推奨している。 (Liam Tung、Cnet = 7-26-17)

〈編者注〉 ささやかではありますが長いこと「ペイント」を使用している編者も、「ペイント」に愛着を持つ一人です。 創成期の「ペイント」を初めて目にしたのは、「Windows 95」が発表される更に前、ボストン郊外の「コダック」の研究機関の一つでした。 「誰でも使えるコンピューターが仕事も生活も大きく変える」ことを強く予感させた鮮明な記憶が残っています。

◇ ◇ ◇

「ペイント」が終了へ? 「Windows 10」 秋の大型アップデートで廃止・非推奨となる機能

Microsoft は、秋に一般リリース予定の「Windows 10 Fall Creators Update」で廃止または非推奨となる機能を示す新しいリストを公開した。 最も注目すべき変更点は、「Windows 1.0」から Windows に搭載されてきたグラフィックスアプリ「ペイント」が非推奨となったことだ。 直近の「Windows 10 Creators Update」で、昔ながらのペイントアプリは、これを置き換えることを目的に Microsoft が新たに追加した Universal Windows Platform アプリ「Paint 3D」と並んで、まだ提供されていた。

ペイントは、Windows 10 Fall Creators Update にも搭載される予定だが、非推奨になったということは、「積極的な開発は行われておらず、今後のリリースで廃止される可能性がある」ことを意味する。 「Windows 10」の次期バージョンで確実に廃止される予定となっているのが、「Enhanced Mitigation Experience Toolkit(EMET)」だ。 EMET は、Windows 上でエンタープライズ環境において長い間、まだパッチが当てられていないソフトウェアにおける脆弱性を緩和するための管理者用ツールとして利用されてきた。

Microsoft は、2018 年 7 月に Windows の全バージョンにおいて EMET のサポートを終了する予定で、顧客には、EMET のエクスプロイト緩和機能の多くを搭載する Windows 10 へのアップグレードを促している。 しかし、EMET は Windows 10 で廃止されるというよりは、「Windows Defender Exploit Guard」という機能の一部として、機能を追加して Windows 10 に組み込まれることになることを、同社は最近明らかにしている。 その他に、Windows 10 の次期バージョンで廃止される機能としては、「3D Builder」アプリ、「Outlook Express」、「Reader」アプリ、「Reading List」、「Syskey.exe」がある。 Microsoft は、廃止されるこれらの機能に代わる推奨機能も示している。 (Liam Tung、Cnet = 7-25-17)

グーグル検索結果、削除命令の一部取り消し確定

検索サイト「グーグル」で自分の名前を検索すると暴力行為を連想させる集団との関係が表示されるとして、男性が 237 件の検索結果を削除するよう求めた仮処分の申し立てで、一部を認めなかった東京高裁決定が確定した。 最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が、19 日付の決定で男性側の不服申し立てを退けた。 男性の申し立てを巡っては東京地裁が 2014 年、237 件のうち 122 件の削除をグーグル側に命令。 欧州で認められた「忘れられる権利」と同じ趣旨の判断として注目された。

これに対し、グーグル側が東京地裁に不服を申し立て、男性は雑誌の取材などで集団に所属した過去を自ら公表していたと主張。 同地裁の別の裁判官が昨年 7 月、122 件のうち 63 件について、削除命令を取り消した。 男性の抗告を受けた今年 1 月の東京高裁決定も「男性は集団に所属していた経歴が情報として流通していることを容認していた」と指摘し、削除取り消しの判断を支持していた。 最高裁は 1 月、検索結果を削除すべき基準について、「削除してプライバシーを守る利益が、検索結果が提供される必要性を明らかに上回る場合」との判断を示している。 (千葉雄高、asahi = 7-20-17)

初 報 (10-10-14)

松居さんの暴走は「ネットの欠陥」を露呈した 信憑性を確認できないものが拡散されていく

インターネットの功罪

記事コピー (7-12-17)

アマゾン通販、接続しにくく 大型セールでアクセス殺到

アマゾンが 10 日午後 6 時に始めた、有料の「プライム会員」向けの大型セール「プライムデー」で、開始直後からアクセスが殺到し、サイトにつながりにくい状態になった。 「お客様のリクエストの処理中にエラーが発生しました」などと表示され、買い物ページにつながらない場合がある。 アマゾン・ジャパンの広報は「サーバーがダウンするなどの問題は起きていない。 ただ、一時的にアクセスが集中し、接続が不安定になっている。」という。

プライムデーは、年 3,900 円または月 400 円(いずれも税込み)を払うプライム会員向けに、11 日午後 11 時 59 分までの約 30 時間、数十万種類の商品が特別価格で買えるアマゾン最大のセール。 今年で 3 回目の開催となる。 (asahi = 7-10-17)

高市氏、ネット視聴で受信料「問題ある」 NHK に異論

高市早苗総務相は 7 日、テレビ番組のネット同時配信が実現した場合、NHK がネットだけで視聴する世帯からも受信料を取ることについて「多岐にわたる問題がある」と述べ、否定的な見解を示した。 受信料の対象を広げようとする NHK の姿勢には、民放からも異論が相次いでいる。 高市氏は閣議後会見で「放送法上、放送と通信(ネット)は全く別の概念。 受信料を求める法律上の位置づけはない。」と指摘。 NHK がテレビを持たない世帯からも受信料やそれに近い費用負担を得るため、ネット配信を受信料で行う「本来業務」の一部と位置づけようとしていることに釘を刺した。

フジ・メディア・ホールディングス (HD) の金光修専務は 7 日の定例会見で「放送法の枠外のサービスを(受信料で行う)業務と規定するのは議論がずれている」と批判。 TBS HD の武田信二社長も 5 日の定例会見で「大変違和感がある」と述べた。 NHK が設置した「NHK 受信料制度等検討委員会」は先月 27 日に出した答申案で、ネットだけで視聴する世帯に、現在の受信料と同程度の新たな負担を求める内容を盛り込んだ。 上田良一 NHK 会長は今月 6 日の定例記者会見で「(ネット視聴でも)一定の条件を満たせば、特殊な負担金を払っていただく考え方もある」と述べている。(上栗崇、野村杏実、asahi = 7-8-17)

Facebook、ついに月間アクティブ・ユーザー 20 億人 情報インフラとして責任も重大に

Facebook の最高プロダクト責任者、クリス・コックスは同社の新たな記録について TechCrunch のインタビューに答え、「ソーシャルメディアは可能なかぎりポジティブな力であるべきだ。 それを実現するため、Facebook はあらゆる努力を払っているか慎重に検討すべき規模に成長してきた」と述べた。 このサービスはスタートしてから 13 年、ユーザーが 10 億人を超えてから 5 年経つ。今や Facebook は 20 億人の月間アクティブ・ユーザーを擁している。

Facebook はこの記録を祝うためにユーザーごとにカスタマイズされた "Good Adds Up" ビデオを用意し、共有を勧めている(日本版では『小さな積み重ねを大切に』というタブが用意されている)。 一方、共同ファウンダー、CEO のマーク・ザッカーバーグはさりげなく短いメッセージを発表するに止めた。

ユーザー 20 億人というのはログインを必要とするソーシャルメディアとしては YouTube の 15 億人を上回って世界最大だ。 他のソーシャルメディアをみると、WeChat は 8 億 8,900 万人、Twitter は 3 億 2,800 万人、Snapchat は推定 2 億 5,500 万人だ(2015 年 12 月の 1 日当たりユーザー数 1 億 1,000 万、月間ユーザー 1 億 7,000 万をベースに)。 10 億を超えているのは YouTube と Facebook グループだけだ。 Facebook 傘下の WhatsApp と Facebook Messenger はともに 12 億人、Instagram は現在 7 億を越してさらに急成長しているので近く 10 億人クラブに加わるだろう。

最近 5 年間の Facebook の成長は主として途上国ユーザーの増加によるものだ。 同社は途上国の低い通信速度と格安の Android 向けに大胆に機能を簡略化したアプリを提供している。 その結果、ユーザーが 10 億人を突破した後、アジアその他の途上国地域で 7 億 4,600 万の新たなユーザーを獲得している。 その間アメリカとカナダでのユーザー増加は 4,100 万だった。

Facebook の規模と年数を考慮すれば 17% の成長率というのは驚くべきもので、事実、2012 年以来最速の成長だ。 しかもエンゲージメントも低下していない。 Facebook の月間アクティブ・ユーザーの 66% が毎日このサービスを利用している。 この回帰率はユーザー 10 億人のときには 55% だった。 創立以来の年数で Facebook はティーンエージャーになったが、北米の現実のティーンエージャーは特にクールなサービスだとだとは思っていないようだ。 しかこの数字は動かしがたい。

しかし数字や統計よりもはるかに重要なのは Facebook が持つ巨大な社会的インパクトだろう。 ザッカーバーグは「 「コミュニティづくりを応援し、人と人がより身近になる世界を実現する (Give people the power to build community and bring the world closer together)」という Facebook の新たな使命を発表した。

「これは間違いなく重大な責任を伴う」とクリス・コックスは言う。 つまりこれがマーク・ザッカーバーグが世界を飛び回りさまざまなユーザーから直接話を聞いている理由なのだろう。 皮肉屋は「大統領戦に出る準備だろう」とくさすが、もちろん本人は否定している。 20 億人のコミュニティーを作ったのであれば、シリコンバレーを出てこのサービスが人々の生活にどんな影響を与えているか見てまわることは必要だ。 ザックは大統領選に出るわけではない。 自分の作ったプロダクトが大統領選でどういう役割を果たしたのか調べているのだ。

Facebook Live での自殺者や大統領選でのフェイクニュースなどはマスコミが取り上げやすい派手な話題だ。 しかし Facebook のようにほぼ遍在的なソーシャルメディアとなれば、はるかに複雑で微妙な問題を検討しなければならない。 ソーシャルメディアは人々をインターネットに依存させ、現実の人のつながりを希薄化するのだろうか? フィルター効果によって自分の好む意見だけをやり取りするグループを作り、社会の分極化を進めるのだろうか? Facebook は事実上ライバルを駆逐してしまった。 一方ではこれにより、現代社会におけるソーシャルメディアの役割について対処する余裕が生まれたともいえる。

クリス・コックスは Facebook が採用した重要な戦略について、「人類全体に影響するような非常に複雑なシステムについて検討する場合、現在なにが起きているかについてオープンでなければならない。 その結果、たとえば、自殺やいじめのような問題が起きているのであれば、それらの問題の専門家と協力して調査を進め、どういう対策が最善かを考えなくてはならない。 そしてそのことを世界に向かってはっきりと告げる必要がある。」と語った。

ユーザー 10 億人まではプロダクトを作り上げる努力だった。 20 億人の大台に乗ってからは確固たるユーザー・コミュニティーを作ることが目標となる。 Facebook はわれわれユーザー間にエンパシーを築くことによって 30 億人の世界へ向かうのだろう。 (Josh Constine、TechCrunch = 6-28-17)

Gmail、今後はメール内容をスキャンして広告を表示しないと発表

Gmail でメール内容をスキャンし、ユーザーごとに最適な広告を表示するという仕様について、Google が年後半にも終了させる予定であることが分かりました。 Google の公式ブログで、同社の Google Cloud を統括する副社長ダイアン・グリーン氏が明らかにしたところによると、今後はメールの内容にもとづいて広告を表示するのではなく、ユーザー設定や検索履歴にもとづいた表示が行われるようです。 もちろん、設定はいつでも変更することが可能で、表示される広告のパーソナライズをオフにすることもできます。

広告なしの Gmail はあり得るのか

プライバシー尊重や、Microsoft、Amazon などの企業向けクラウドサービスに追いつきたいといった観点から、すでに企業向けのメールサービス G Suite では、こういった個別広告の表示は行われていませんが、好評なことを受けて、一般ユーザー向けの Gmail もこれに続いたものだと考えられます。 この数年間、Google はメールの内容をスキャンすることについて、訴訟沙汰にまで発展してきた経緯があります。

一方で、Apple が提供している iCloud は、そもそも広告をサポートしていません。 広告サービスで利益を上げる Google なだけに、広告をどのように表示すべきかというテーマは、ライバルに対抗していく上で、まさに死活問題と言えるでしょう。 ただ、先述のグリーン氏は「他のメールサービスでは、スパムやハッキング、フィッシングメールからユーザーを守ることができない」と、Gmail の原理的な優位性を強調しています。 (iPhoneMania = 6-24-17)

グーグル、VR 動画の新形式「VR180」を発表 対応カメラを今冬リリースへ

Google は米国時間 6 月 22 日、「VR180」と呼ばれる VR 動画の新フォーマットを発表した。 Lenovo、LG、YI Technology と提携し、VR180 撮影に対応するカメラも開発する。 視線を移動させてどの方向でも見られる 360 度動画と異なり、この VR180 動画は基本的に前方の 180 度だけを見るものになる。 その理由は簡単に理解できる。 360 度カメラでの撮影には特有の難しさがある。 すべての方向が見えてしまうため、撮影監督がカメラの「背後」にいられず、それどころか近くで指示を出すことすらできないのだ。

その点、180 度動画なら、普通の動画とほぼ同様に撮影ができる。 また、これは Google 傘下の YouTube が先日公表した統計の傾向に沿ったものでもある。 その統計によると、どの 360 度動画でも、視聴者の大半はそのうちの 90 度を見ることに視聴時間の 75% を過ごしているという。 ならば、どうして余計な手間をかけて、あまり見られない部分まで録画するのかということになる。

「クリエイターは、他の一般的なカメラで動画を撮影するときと同じやり方で、セットアップと撮影ができる」と、Google の VR 担当プロダクトマネージャー、Frank Rodriguez 氏は、この発表に関するブログ投稿に記している。 この VR180 動画は、Google の「Daydream」ヘッドセットでも利用できるようになる。 VR180 撮影対応のカメラは、2017 年冬に販売が開始される予定だ。 (Ian Sherr、Cnet = 6-23-17)

米インテル、IOC スポンサーに VR で競技場体験も

米半導体大手インテルは 21 日、国際オリンピック委員会 (IOC) の最高位 (TOP) スポンサーとなる契約を結んだ。 クルザニッチ最高経営責任者 (CEO) は「技術がもたらす新時代の体験を示したい」と述べ、インテルの先端技術を世界に披露する場として五輪を活用する考えを示した。 契約期間は東京五輪をまたぐ 2024 年まで。 クルザニッチ氏はこの日、米ニューヨークで IOC のバッハ会長とともに調印式に臨んだ。 式場では、自宅のテレビで複数の角度から競技を観戦できたり、仮想現実 (VR) であたかも競技場にいるような体験ができたりする技術が披露された。

小型無人飛行機ドローンは撮影だけでなく、LED 照明をつけたものを夜空に多数飛ばし、花火のようにイメージをつくりだすショーにも使う。 次世代の高速携帯通信「5G」や人工知能 (AI) も五輪の運営や中継に役立てる。 IOC のバッハ会長は「アスリートとファンたちが、また、会場にいる人とテレビをみている人が、革新的な形で体験を共有できるようになる」と話した。 IOC は 16 日に米マクドナルドとの TOP スポンサー契約を打ち切ったばかり。 TOP スポンサーは 1 業種 1 社が原則で、日本企業はパナソニック、ブリヂストン、トヨタ自動車の 3 社が名を連ねている。 (ニューヨーク = 江渕崇、asahi = 6-22-17)

ランサムウェアに影響されない安全な OS とは?

日本でも話題になった WannaCry は、「ランサムウェア」と呼ばれるマルウェアの一種です。 このランサムウェアというのは、コンピューターに感染して端末内のデータをアクセス不能にし、ユーザーに身代金を要求するというもの。 そんなランサムウェアに影響されない文字通りパーフェクトな OS が存在している、と Microsoft が主張しています。

近年のサイバー攻撃の中でも、2017 年 5 月に発見されて日本でも話題になった「WannaCry」など「ランサムウェア」が圧倒的猛威を振るっています。 例えば WannaCry の場合、存在が発覚してからわずか数日で 1 万以上の組織と 20 万人以上の個別のユーザーが感染したといわれており、身代金としては約 300 万円が支払われていることが確認されています。

Microsoft が開発する OS の Windows でも、Windows 7 を搭載したコンピューターが多数感染していたことが報告されています。 しかし、Microsoft によれば「WannaCry の攻撃によって Windows 10 ユーザーが感染したということは聞いていない」とのこと。 これは Microsoft の最新バージョンの Windows を使用しているユーザーにとってはとても安心できるニュースであり、Microsoft は「Windows 10 が将来的な他のサイバー攻撃に対しても安全を保証するものだ」と語っています。 しかし、Windows 10 よりもランサムウェアからの攻撃の可能性を防ぎたいと考える場合、「より安全な選択肢がある」とMicrosoftは主張しています。

その選択肢は「Windows 10S」です。 Windows 10S は Windows 10 の亜種 OS で、馴染みの使用体験を提供しつつ、セキュリティとパフォーマンスに特化して合理化された Windows 10 Pro の特殊構成とのこと。 使用可能なアプリケーションは Windows ストアのアプリのみで、ウェブサイトの閲覧も Microsoft Edge に限定することで安全性を確保することに成功しています。 特に大きな特徴は「Windows ストア以外のアプリケーションを使用できない」という点で、つまりはマルウェアが勝手にシステム内で実行されることを防ぐことが可能です。 実際、Microsoft は「Windows 10S に対する既知のランサムウェアは存在しない」としています。

Windows 10S はランサムウェアの脅威から限りなく安全である代わりに、Windows ストア以外のアプリケーションを使用できないため、Windows 10 Pro などと比較すればはるかに限定された OS であると言えます。 なお、Windows 10S は主に教育向けのOSであるそうです。 (Yutaka Tsutano、Gigazine = 6-17-17)

イオン、ネット限定特売 家電や衣料、アマゾンなどに対抗

イオンはウェブサイト限定の大型特売を始める。 まず 16 日から 10 日間、グループの7サイトが共同で家電や衣料品、日用品 3,000 - 5,000 品目を最大 5 割引きで販売する。 今後、同様のセールを年に 4 回程度開く。 話題の家電製品などを日替わりで扱うといった手法でイベント性を演出し、電子商取引 (EC) で先行するアマゾンジャパンや楽天に対抗する。

イオンがウェブ限定で大型セールをするのは初めて。 ウェブだけにすることで「50 品限定」といった目玉商品を扱いやすくする。 イオンは大型スーパーだけで全国に 400 店超あり、店舗とウェブ連動のセールは商品調達などの都合で機動的に実施しにくかった。 サイトを訪れるだけで景品などが当たるくじを引けるようにしたり、割引クーポンを付与したりといった企画も用意する。 イオンの EC ではこれまで、傘下の専門店がそれぞれ独自にセールを実施していた。 だが「イオンの名前がつくサイトはそれ以外のサイトより訪問者数が倍くらいある(担当者)」といい、グループの総合力を生かしやすい手法を取り入れる。 (nikkei = 6-16-17)

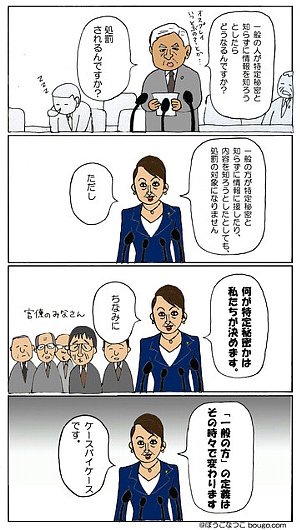

「共謀罪」四コマ漫画 SNS で拡散、18 万人以上閲覧

「共謀罪」の趣旨を含む組織的犯罪処罰法改正案を 4 コマ漫画にして、インターネット上で公開した漫画家がいる。 作品は反響を呼び、SNS を通じて拡散されている。 「無関係、無関心と思う人も共謀罪の問題点に気づいて。」 そんな作者の思いが、4 コマに込められている。 作者は、ぼうごなつこさん (43)。 横浜市に住む漫画家兼イラストレーターだ。

作品は、菅義偉官房長官と一般市民が想像する「共謀罪」の適用対象に違いがあるのではないか - - という見立てで描かれている。 法案審議では一般市民が捜査対象になるかどうかが焦点の一つになっているが、摘発要件とされる「組織的犯罪集団」などの定義のあいまいさが指摘されている。 漫画では安倍晋三首相に「誰が一般人かは私たちが決めます」と語らせた。

漫画ができたのは、菅官房長官が記者会見で共謀罪を取り上げた 1 月。 「政府が検討しているのはテロ等準備罪」、「一般の方々が対象になることはあり得ない」と発言したことを受けて、描いた。 自分のブログで公開すると、ツイッターなどの SNA で紹介されていった。 ぼうごさんによると、自分でも 1 - 4 月に 13 回、ツイッターでこの漫画を紹介する投稿をすると、延べ計 18 万人以上が見たという。 ぼうごさんは「共謀罪は何をしたら罪になるのかわからない。 おかしいと思うことに、黙ってはいられなかった。」と、描いた動機を話す。 (asahi = 6-9-17)

グーグルはオフラインでも「あなたが何を買ったか」を追跡するようになる

グーグルは、オンライン広告を見て実店舗に来店する人がどれくらいいるかを測定できるサーヴィスを 2014 年から提供している。 そのサーヴィスに、「実店舗での購入」を追跡できる機能が加わることになる。 こうした動きに懸念を示す人々もいる。 グーグルが、そのサーヴィスを利用する人々から膨大な量のデータを集めていることは公然の事実だ。 同社は今後、これらのオンラインデータを実際の店舗での行動に関するオフライン情報と統合して、広告業界をさらに支援するつもりだという。

2017 年 5 月 22 - 24 日にサンフランシスコで開催されたカンファレンス「Google Marketing Next」で、グーグルは新しいツールを 2 種類発表した。 AdWords や「Google アナリティクス」、「DoubleClick」、「Search」から得られたオンライン活動のデータを測定する「Google Attribution」と、店舗向けの測定ツールだ。 広告業界で働く人々は、こうしたツールを使うことで、オンライン広告がオフラインでの売り上げを生み出すかどうかを緻密に確認できるようになる。

さらにグーグルは数カ月以内に、現在ベータ版の「実店舗での売り上げ測定」ツールを導入するという。 同社のブログ記事では、「このツールを使えば、検索やショッピング広告によってもたらされたネット店舗の訪問だけでなく、実店舗内での売り上げも測定できるようになります。」と説明されている。 つまり、企業はものを販売したときに顧客のメールアドレスを収集し、「実店舗での売買」をグーグルの「AdWords」システムにインポートすることで、広告宣伝費用に対して何が購入されたかを比較できるようになるのである。

グーグルによると、同社が結んでいるサードパーティとの提携により、米国内のクレジットカードとデビットカードによる売り上げの約 70 パーセントを追跡できるという。 『ワシントン・ポスト』紙の記事によると、グーグルは暗号化や匿名化を使ってプライヴァシーの問題に対処していると述べている。 だがグーグルが新しいシステムの仕組みや提携企業などについて明らかにしていないこともあり、こうした動きに懸念を示す人たちもいる。

電子プライヴァシー情報センター (EPIC) のエグゼクティヴディレクターを務めるマーク・ローテンバーグは同記事のなかで、「より多くのデータを収集する企業ほど、そうしたデータの収集や使用に関して秘密にしたがるものです」と指摘している。 (Matt Burgess、Wired = 6-6-17)

「日本人は政府に監視されている」スノーデン氏が警告 露メディア

6 月 2 日、露通信社スプートニクによると、米国家安全保障局 (NSA) による大規模な個人情報収集を告発し、ロシアに亡命中の米中央情報局 (CIA) のエドワード・スノーデン元職員は、日本政府がテロリズムとの戦いを望んでいるため、日本人は大規模な監視にさらされる可能性があると指摘した。 スノーデン氏は暴露した文書は「すべて本物だ」と語り、NSA が極秘の情報監視システムを日本に供与していたと主張した。 さらに、日本政府が法整備を進め、重大犯罪の予備罪の刑事責任を追及するだろうと予測した。 スノーデン氏は「日本は将来、大規模な監視行動を展開するだろう」と述べた。

スノーデン氏によると、NSA は「XKEYSCORE (エックスキースコア)」と呼ばれるメールや通話の大規模監視システムを日本に供与しているという。 これにより世界中の通信情報を収集できる。 スノーデン氏は、エックスキースコアが使われた場合、個人のネット利用情報なども把握できるため、さらに深刻な影響が出ると主張。 日本の現状は「同時多発テロ後の米国の状況に似ている」とした。 (RecordChina = 6-3-17)

グーグルが Chrome で基準以下の迷惑広告をブロックすると宣言

無秩序な現状を一喝、「見てもらえる」広告へ

米グーグルは 6 月 1 日(現地時間)、Chrome ブラウザーで表示されるオンライン広告に対して、「Better Ads Standards」の基準に達しないものをブロックすると、公式ブログで明かした。

ブログではオンライン広告に対して「大多数のオンラインコンテンツクリエイターは、広告を使って仕事をしている」と重要性を訴えながら、現状の広告コンテンツはユーザーにとって迷惑なものが多いと問題視。 「予期せず音楽鳴らしたてたり、ページ上のコンテンツを見るまでに 10 秒間待たされたりする」、「邪魔な侵入型広告に遭遇するのはあまりにも一般的」と指摘している。

こういった現状を打開するために、グーグルは業界団体「Better Ads」に加盟。 2018 年の初めには基準に従って、Chrome ブラウザーにおける広告コンテンツ表示を管理する。 この広告規制にはグーグルのネットワークが提供するものも含まれ、基準を満たさないものは広告掲載を停止するという。 グーグルは今回の決定を通じて、ユーザーや広告のエコシステムにとっての将来を模索していくとしている。 (天野透、ASCII = 6-2-16)

「間違い」、「失望」 米で SNS に批判 パリ協定離脱

「間違い」、「失望した」 - -。 トランプ米大統領が地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」からの離脱を発表したのを受け、米国を代表する企業経営者の批判の声が SNS (交流サイト)で飛び交っている。 電気自動車 (EV) メーカー、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者 (CEO) はツイッターで大統領への助言委員会委員を辞めると表明。 他社も軒並みトップがコメントを発信し、ネット空間で拡散している。

■ 「中国もクリーンに動くのに」

「パリから離れることは米国にとっても世界にとっても良いことではない。」 テスラのマスク CEO はツイッターで委員の辞任を表明しトランプ氏と "決別"。 これにとどまらず、「パリ協定のもとで中国も 2030 年に向けてクリーンエネルギーの創出に動く姿勢を見せていたのに」と残念がった。 アップルのティム・クック CEO は「パリ協定からの離脱は我々の惑星にとって間違いだ。 アップルは気候変動と戦い続ける。」と訴えた。 マイクロソフトのサティア・ナデラ CEO も「我々は気候変動が地球規模で取り組むべき喫緊の課題だと信じている。 今後もできることをやり続ける。」とつぶやいた。

マスク氏同様に大統領助言委員の辞退をツイッターで表明したのが、ウォルト・ディズニーのボブ・アイガー CEO だ。 「道義上の理由から辞めることにした。」 簡潔な文章から憤りがにじみ出ている。 グーグルのスンダル・ピチャイ CEO はツイッターで「今日の決定には失望した。 グーグルはよりクリーンで、より豊かな未来のために全力を尽くしていく。」と表明した。

フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ CEO は「パリ協定からの離脱は環境や経済にとって良くない。 我々の子どもたちの将来を危険にさらす。」とフェイスブックで発信。 「地球温暖化を止めることは世界的なコミュニティーでしか対応できない」としたうえで、「我々は手遅れになる前に一緒に行動しなければならない」と訴えた。

■ 「指導的立場の後退」

批判はシリコンバレーの企業にとどまらない。 ゼネラル・エレクトリック (GE) のジェフ・イメルト CEO は「決定に失望した。 産業界はいまや政府に頼らずに(温暖化対策を)主導しなければいけない。」と表明。 米金融大手のゴールドマン・サックスのロイド・ブランクファイン CEO は「(離脱の決定は)環境問題と米国の世界における指導的立場の後退だ」と指摘した。

経済界以外からも離脱を批判するツイートが発信されている。 環境問題に対する活動を続けている俳優のレオナルド・ディカプリオ氏は「今日、地球は被害を受けた。 今こそ行動を起こすことが何よりも大切だ。」と主張した。 ドキュメンタリー映画で知られる映画監督のマイケル・ムーア氏は「トランプは全人類に対する犯罪に手を染めた」と激しくののしった。

昨年の大統領選をトランプ氏と争ったヒラリー・クリントン氏は「歴史的な過ちだ」としたうえで、「離脱は米国の労働者や家族を置き去りにする」と批判。 雇用を生むと主張してきたトランプ氏の思惑とは逆の効果が生まれる可能性を指摘した。 (栗原健太、潟山美穂、石塚史人、nikkei = 6-2-17)

検索データから高齢者のニーズは測れない 熊本大チーム

熊本地震後のネット検索 (4)

記事コピー (6-2-17)

Automotive Grade Linux プラットフォームがトヨタの新型「カムリ」に初搭載

カムリ以降も北米販売のトヨタ & レクサス両ブランド車の多くに展開

コネクテッドカー向けの共通 Linux ベースソフトウェアスタックを開発しているオープンソース共同開発プロジェクト「Automotive Grade Linux (AGL)」は 5 月 31 日、トヨタ自動車が次世代インフォテインメントシステムに AGL プラットフォームを採用し、今夏後半に米国でデビューする新型「カムリ」に初搭載されると発表した。

AGL プラットフォームは業界の数百人におよぶエンジニアの手でゼロから構築されたオープンソース。 AGL のメンバーとなっている自動車メーカーやサプライヤーは、機能やサービス、ブランド戦略などに合わせてこのプラットフォームをカスタマイズして採用し、各社の製品ニーズや顧客ニーズに対応させることが可能。 トヨタは積極的に AGL プラットフォームにコードを還元し、次世代インフォテインメントシステムの展開に合わせて新たなコードを共有するという。 AGL プラットフォームを使ったトヨタ製インフォテインメントシステムはカムリでの採用後、北米市場に投入されるトヨタ & レクサスの両ブランド車の多くに展開されることになる。

この発表内でトヨタ自動車コネクティッドカンパニー Executive Vice President の山本圭司氏は「AGL プラットフォームの柔軟性により、トヨタ独自のインフォテインメントシステムをトヨタ車のラインアップ全体に高速展開し、消費者向け技術と一致した優れた接続性と新機能をお客様にいち早く提供することができます。 オープンソース開発アプローチを採用することで、弊社は革新的な新機能開発にリソースを投入し、より速く市場に送り出せます。」とコメント。

また、Automotive Grade Linux エグゼクティブディレクターの Dan Cauchy 氏は「トヨタは Linux とオープンソースのアーリーアダプターであり、AGL の長年のアクティブメンバー兼コントリビューターです。 彼らは AGL インフォテインメントプラットフォームの開発を陰で支えてきました。 業界における同社の牽引力には目を見張るものがあります。」と述べている。 (佐久間秀、CarWatch = 5-31-17)