検索データから高齢者のニーズは測れない 熊本大チーム

熊本県益城町の応急仮設住宅で被災者の悩みや住まいの意向の聞き取り調査などを続けてきた熊本大学のチームは、埋もれたニーズを掘り起こし、行政が提供する情報とのギャップなどを探る視点でヤフーの検索データを分析した。 まず、県内からの検索で熊本地震発生前の 1 年間に比べ発生後 1 年間に高い比率で上昇した言葉を独自の計算方法で抽出。 「気象情報 地震」や「罹災証明書」などに続き、「南海トラフ地震」や「地震 予言」などの言葉が上位だった。

次に全国的な検索の傾向と比べたところ、県内では「断水」、「地鳴り」、「避難勧告」といった言葉の検索数の上昇率が特に高かったのに対し、「南海トラフ」や「地震 予言」などは高くなかった。 同大の復興プロジェクトに関わっている佐藤嘉洋研究員は「県内ではより切迫した情報が求められたのに対し、県外では次の地震はどこで起きるのかに関心が集まったのでは」との見方を示した。

次に、県内で「益城町」という言葉と一緒に検索された言葉をランキング化。 「益城町役場」や「益城町ホームページ」はずっと上位で推移したのに対し「益城町 災害ボランティアセンター」や「益城町 仮設住宅」などは徐々に下がったといい、関心の低下を表していると指摘した。

さらに「益城町」と一緒に検索された言葉で「災害公営住宅」が少なかったことに注目。 同大の復興支援プロジェクトの聞き取りでは、町内の応急仮設住宅の約 8 割にあたる 1,196 戸の多くが「災害公営住宅」という言葉に関心を示していたという。 「ネットで検索をしない高齢者や、仮設に移ってネット環境をなくした被災者のニーズが表れていないのではないか」と佐藤さん。

一方、県内で「支援」という言葉を含めて特に検索されたのは「住宅金融支援機構」や「日本学生支援機構」などが多く、佐藤さんは「住宅ローンがある子育て世代や大学生など、若い世代が支援の情報を探している」と推測した。 こうしたことから、佐藤さんは「検索データに表れるのは自分の課題の答えがネットにあると想定し、自分で解決しようとする若年層のニーズ」と指摘。 「データで見えづらい深刻な悩みを把握し、支援につなげることが大切」と語った。 (池上桃子、asahi = 6-2-17)

走者から激励も 熊本城マラソン沿道に過去最多 23 万人

熊本地震で被害を受けた熊本市で 19 日、復興を願って第 6 回熊本城マラソンがあった。 晴天の下、県内外から集った 1 万 1,698 人がフルマラソンに出場。 「熊本頑張れ」といった激励のメッセージをつけたランナーも多かった。 昨年 4 月の地震で、コース上に熊本城の石垣が崩れ落ちたり家屋が倒壊したりして、一時は開催が危ぶまれたが、沿道には過去最多の 23 万人が繰り出して「復興支援ありがとう」など、地震への支援に感謝する横断幕を掲げ、声援を送った。(沢田紫門、asahi = 2-19-17)

8 カ月ぶり、俵山トンネルルート開通 南阿蘇 - 西原結ぶ

熊本地震で通行止めになった熊本県西原村と南阿蘇村を結ぶ約 10 キロの「俵山トンネルルート」が 24 日、開通した。 記念式典後の同日午前 11 時に通行が始まると、待っていた約 1 キロの車列が動き出した。

4 月 16 日の本震で両村を結ぶ県道熊本高森線は俵山トンネルのコンクリートの内壁が崩落し、複数の橋が損壊。 県に代わり国が直轄で復旧工事を進めていた。 一部で旧道などを使って俵山トンネルを含むルートが通れるようになり、南阿蘇村役場と益城熊本空港インターチェンジ間の所要時間はこれまでの迂回路より 10 - 20 分短縮される見込み。 式典では蒲島郁夫知事が「地震直後は復旧に数年を要するのではないかと考えていたが、わずか 8 カ月で開通することができ、大変うれしく思う」とあいさつ。 南阿蘇村の長野敏也村長は「復旧、復興にも貢献してくれる。 村民もほっとしていると思う。」と話した。(沢田紫門、asahi = 12-24-16)

熊本城の天守閣「予想以上」の被害 市が内部の動画公開

熊本地震で大きな被害を受けた熊本城の天守閣内部を撮影した映像を、熊本市が 4 日、初めて公開した。 天守閣の下部の石垣が内部も激しく崩れている様子が明らかになった。 映像は約 15 分。 熊本城調査研究センターの鶴嶋俊彦・文化財保護主幹 (61) が地震から約 5 カ月後の 9 月 21 日、被災状況を記録するため、天守閣前の広場から内部に入り階段を上って最上階に至るまでを撮影した。

天守閣は 1960 年に復元された地下 1 階地上 6 階の鉄筋コンクリート造りで、城を築いた加藤清正などの資料が内部に展示されている。 鶴嶋主幹によると、外からは見えなかった石垣の内側の崩れが特にひどく、足の踏み場に困るほどの「全壊状態」だったという。 「予想以上。 復旧工事が難しくなるのではと思った。」と話す。

熊本市は熊本城を復興のシンボルとして、天守閣を 3 年で、石垣など全体を 20 年で復旧させる方針。 鶴嶋主幹は「熊本城の復旧に多くの人が心配し、城への愛情を感じている。 修復に向けて精いっぱいやろうと思っている。」と話した。 市は熊本城復旧には 630 億円以上かかるとみている。 (奥正光、asahi = 11-4-16)

災害対応に検索データ「可能性ある」 蒲島・熊本県知事

熊本地震発生からの検索データの推移を見ると、半年間で多くの言葉が浮かんでは消えている。 現職の熊本県知事であり、データから政治を読み解く政治学者でもある蒲島郁夫氏に、インターネット検索大手ヤフーの検索データを分析してもらった。

■ 「潜在的な関心は今も高い」

「まず、熊本と全国の違いが明快ですよね。」 蒲島知事が指したのは、【熊本地震】と検索された数の推移を示したグラフ。 全国からの検索数は、地震 1 週間後から急落している。 「最初の 2 週間くらいは、全国民が熊本の困難に共鳴をした。 熊本のために何かをしたいという気持ちをもっていた。 それがだんだん風化していった。 全国の関心は、やっぱりひと月は持たないですね。」

「メディアの影響もあると思います。 まずマスメディア自身が震災情報に飽きてきた。 そして『読者・視聴者も飽きているに違いない』と思うようになった。 でも全国的には、潜在的な関心は今も高いと思っています。」 「たとえば私が全国知事会に行くと、知事さんたちの熊本地震への関心は非常に高い。 その関心はどこからくるかというと、熊本には地震がないと日本中の人が思っていたのに、きた。 今まで地震をひとごとのように思っていた人も、『自分の街にも地震がくるかもしれない』と、自分ごととして思っているのでしょう。」

■ 熊本での検索数、再建の困難さ示す

一方で、熊本県内から検索された数を追ったグラフは、5 月まで高い数値を保っている。 「4 月の熊本の検索数の多さは、人々が生活関連情報を求めたということだと思います。 日常生活に関する情報のニーズって、問題が解決すると、もう検索されなくなる。 4 - 5 月の異様な検索数の多さは、日常生活が壊れた時に、それを戻すのがいかに難しいのかを表しています。」

「震災には、たくさんのフェーズがあります。 まず直後は人命救助。 そして食料や水、その後、避難所の確保、避難所の快適性の問題。 その次が仮設住宅。 いま熊本は仮設住宅のフェーズです。 地震発生から 6 カ月たって、熊本もこれだけ検索数が少なくなったということは、異常な事態が終わり、壊れた日常生活が元に戻りつつあるということだと思います。」

■ 「入浴」、「泥棒」、多岐にわたる関心

次に、【熊本地震】という言葉と一緒に検索された言葉、「第 2 ワード」を、月ごとにみてもらった。 「全国的な傾向は、ずっと同じですね。 募金やボランティアといった、支援をしたいという気持ち。 ただ、弱くなっていくだけ。」 「一方の熊本は、状況によって動くんですよね。 たとえば 4 月は、日々の生活をいかに保つのかという状況でした。 一緒に検索された言葉を見ると、【入浴】だったり【泥棒】だったり、ものすごく多岐にわたっているし、検索された言葉の種類も多い。 行政は、震災の初動で、この複雑なニーズに応えなければならなかったわけです。 初動というのは、本当に難しい。」

「ハーバード大学の政治学者のサミュエル・ハンティントン教授が『ギャップ仮説』という理論を出しています。 期待値と実態の差が不満になるというもの。 だから災害対応では、人々の期待値がまだ小さいうちに、先に実態を充実させていかないといけない。 たとえば、最初期の人命救助の時期は、人々は、食べ物や水よりも、まずは『助かってよかった』と思っている。 その時にいち早く食べ物や水を届ける。 ただ、初動で期待を常に上回ることがいかに難しいかは、この複雑なニーズが現れた 4 月の分布図からもわかると思います。」

■ 「踏ん張れるぞ」を示す検索語

5 月に入ると、【罹災(りさい)証明】や【補助金】、【義援金の配分】、【ボランティアの状況】といった言葉が増えている。 「これらは支援を受ける『受援』の要望ですね。 そして 6 月になると生活再建。 生活再建というのは、ふたつあるんです。 ひとつは住まい。 もうひとつは経済。 経済の再建の方で言うと、熊本地震の特徴は、倒産が少ないことです。 この 6 カ月で 4 件だけです。」

「なぜかと言うと、『グループ補助金』という支援策を政府が打ち出したんです。 中小企業の支援策で、地域内の複数の事業者で一緒に公費補助を申し込める制度。 県が説明会をやったのが 6 月です。 ものすごくたくさんの人が説明会に来ました。 6 月の検索ワードで、まさに上がっていますね。」

「検索が増えたということは、『この制度を使いたい、どうやったら使えるのか』と自ら調べにいったということ。 こういう政策は、単に行政から下ろすだけではあまり効果がない。 支援を受ける方が発奮して、『これを使えば踏ん張れるぞ』と参加していくことで補助金は生きてきます。 6 月に【グループ補助金】という言葉が入っているということは、みんなの目が生活再建のうち、経済の再建に向き始めたということだと思います。」

■ 「半壊」は 6 - 8 月に多く

もうひとつの生活再建である「住まい」では、【罹災証明】や【半壊】といった公費補助につながる単語が、6 - 8 月に多く検索されている。 「全壊や半壊と判定する『罹災証明』は、ちょっと混乱した時期がありました。 半壊と一部損壊では全然違うんですよ。 半壊だと義援金も有利ですし、(5 月末に県が出した方針で)条件付きで仮設住宅にも入れるようになった。 だから、それを調べようと思った人たちが出てきているんですね。」

■ 検索データを活用する道

今回は、検索というビッグデータを使い、熊本地震後の人々のニーズを検証した。 今後の行政に、活用する道はあるだろうか。 「可能性はあると思いました。 たとえば『風呂がない』とか、人々のニーズがリアルタイムでわかれば、行政も対応ができます。 災害直後の混乱した時期に、想定外のことに対応していくのはとても大事なので、そのためにはやはり情報が必要です。 たとえば情報分析官とか、人々のニーズを分析し、行政の中枢に伝える役割の人をおいてもいいと思う。」

「それから、データから熊本県と全国との関心の違いを知ることができる。 これは、永田町・霞が関と、被災地の違いに似ているかもしれません。 こうしたデータを見ることで、両者の差を縮める作業を考えられる。」

■ 過去の大地震と合わせたデータ分析を

さらに、蒲島知事は、過去の大地震と合わせたデータ分析を提案する。 「検証は、次にどう生かすかが大事。 日本は近年、大きな地震を経験しています。 阪神、中越、東日本、熊本。 それぞれにビッグデータがある。 同じなのはどこか、違いはどこか。 それが分かれば次に生かせます。 災害後、どのタイミングでどんな期待値が高まるのかを知ることができれば、行政の対応力の向上につながると思います。」 (原田朱美、平井良和、asahi = 10-24-16)

「熊本地震」の検索数、9 月 1 日に急増 何があった?

「熊本地震」と入力して検索した傾向は、地震発生から 1 カ月ほど経つと、被災地でもおおむねピーク時の半分以下に落ち着いたが、何度か瞬間的に検索数が伸びた日があった。

■ 関心は「パルスの影響を受ける」

6 月中旬。 検索数はピーク時の 2 割程度まで落ち込む日も出始めた。 一方で、6 月 13 日はふたたび 5 割を超え、その後は、18 日、29 日、7 月 9 日に、前後と比べて検索数が伸びていた。 これらを調べると、いずれも熊本県内で震度 4 の余震が発生した日だった。 京都大学防災研究所の矢守克也教授は「災害への関心は、後続の出来事が発したパルス(信号)の影響を受ける。 余震の不安の中で過ごしている被災者が、余震の中で情報収集しようとしたのだろう」と分析する。

矢守教授によると、こうしたパルスには定期的なものと不定期的なものがあるという。 定期的とは、災害から 1 カ月や 1 年といった節目ごとに報道量などが増えることを指す。 一方、不定期的なパルスとは余震や他の大事件などだ。 1995 年の阪神大震災の際は、2 カ月後に地下鉄サリン事件が起きた。 「在京メディアはサリン事件の報道一色になり、震災の報道が上塗りされて震災そのものへの関心を押し下げてしまった。」 余震などは関心を押し上げるパルスになりうるが、他の大事件は関心を押し下げるパルスになるという。

■ 「防災の日」に関心高まる

7 - 8 月にかけて、検索数は熊本県でもおおむねピーク時の 1 割前後、全国ではほとんど検索されなくなっていた。 だが、7 月 25 日、8 月 10 日に検索数が一時的に伸びた。 7 月 25 日は唯一行方不明となっていた大学生(当時 22)の車の一部が見つかったと報道された日で、8 月 10 日は大学生の遺体発見が報じられた日だった。 熊本地震への関心が、報道に大きく影響を受けたと見られる。

6 月以降で最も検索数が跳ね上がったのが 9 月 1 日だった。 前日夜に熊本で震度 5 弱、当日も震度 4 の余震が発生した日だ。 ただ、同規模の余震が発生した日よりも検索数の上昇幅が大きい。 矢守教授は「9 月 1 日が防災の日で、各メディアが熊本地震に絡めて報道をしたことが影響している」と指摘する。 (後藤遼太、平井良和、asahi = 10-15-16)

真っ黒な噴煙に硫黄臭・稲光も 住民ら避難 阿蘇山噴火

真っ黒な噴煙が上がり、噴石や灰が広範囲に降り注いだ。 熊本県の阿蘇山で 8 日未明、36 年ぶりに爆発的噴火が発生し、住民や観光客は不安の夜を過ごした。 熊本地震から半年。 復興に向かっていた矢先に被災地を襲った災害に、住民は肩を落とした。 火口から数キロ北の熊本県阿蘇市一の宮町の宮地地区では、8 日午前 1 時 46 分の噴火後、ゴーッと暴風が吹くような音が響いた。 その数分後、市の防災無線から「噴火がありました。 火口近くの人は避難してください。」と放送が流れた。

午前 2 時前には、パラパラという音とともに小石のようなものが落ち始め、音は次第に激しい雨のように強くなった。 灰が道などに薄く積もり、街中に硫黄の臭いが漂った。 停電で街路灯も消え、周囲は真っ暗になった。 火口から 8 キロほど北にある阿蘇市役所の総務課職員によると、午前 2 時 20 分時点では市役所内も停電し、何も見えない状態だった。 外は火山灰が降っており、稲光が見えたという。

市役所には住民が詰めかけ、駐車場や庁舎の玄関前に車を止めて避難していた。 火口の北東約 5.5 キロの自宅にいた女性 (69) も避難してきた。 噴火時は揺れとともにカチカチと音がし、上空には真っ黒な噴煙が帯状に見えたという。 親指の爪ぐらいの石がパラパラと落ちだし、毛布をかぶって車に飛び込んだ。 「電気も消え、怖くなってとにかく早く山から遠ざかろうと思った。」

■ 噴石で割れたガラス窓

噴石落下と降灰被害は中岳の北東側に集中した。 中岳火口から北東約 4 キロの阿蘇市一の宮町宮地にある研修宿泊施設「阿蘇青少年交流の家」では、網戸を突き破って落ちてきた噴石でガラス窓が割れた。 噴火後に小さな石がたくさん落ちてきたため、職員が点検して見つけたという。 熊本地震後の施設整備と安全点検のため、利用者の受け入れを 10 月末まで中止しており、けが人はいなかった。

山側に広がる放牧用の草原「牧野(ぼくや)」では、放牧されていた牛が灰をかぶった。 牛が灰を食べると体調を崩すといい、畜産農家などでつくる牧野組合は、牛を牧野から畜舎に移すかどうか検討を始めた。 様子を見にきた牧野組合長の田島今朝信さん (67) は「地震で牧野道が崩れ、復旧も出来ていない中で今度は噴火とは …」と言って、山を見上げた。

■ 復興途中の観光に痛手

熊本地震の発生から間もなく半年。 復興に向けて動き出した観光への影響も懸念される。 阿蘇市観光協会によると、熊本地震後の今年 5 - 6 月の宿泊客は昨年同期の 9 割減と落ち込んだが、7 月 - 9 月以降は 4 - 5 割減と回復傾向にあった。 阿蘇市中心部の阿蘇神社近くに並ぶ土産物店などの関係者はこの日朝、路上に積もった灰の掃除に追われた。 精肉とコロッケなどの加工品を販売する杉本真也さん (53) は「3 連休の初日なのにやりきれない。 地震に続いて噴火とは泣きっ面に蜂だ。」とひしゃくで水をまいていた。

先月 16 日には、阿蘇山上へ向かう県道阿蘇吉田線の通行止めが一部解除されたばかり。 熊本地震後は立ち入れなかった、阿蘇山ロープウェーの乗り場付近や人気エリアの草千里まで観光客が入れるようになった。

だが、今回の噴火で規制範囲が広がり、8 日午前の時点で、県道は草千里も含む火口から 2 キロ以内付近まで通行止めに。 昨年 9 月の噴火で一時噴火警戒レベルが 3 になった時は草千里までは入ることができた。 観光協会の松永辰博さんは「今回も草千里あたりまでは近々入れるようになるだろう。 噴火の報道を見て過剰に不安に思うお客さんを減らさないと。」と強調した。 (asahi = 10-8-16)

くまモン列車、大阪環状線を走るモン 25 日から

地震で被害を受けた熊本県への観光旅行を呼びかけようと、JR 西日本は 25 日から、大阪環状線で「くまモン」を描いたラッピング列車を走らせる。 笑顔のくまモンと、「たくさんの『ありがとう』が待ってるモン!」、「あったかい名湯が待ってるモン!」などのメッセージがデザインされている。 24、25 両日に大阪駅の大阪ステーションシティで復興支援イベントがあり、くまモンも参加して PR する予定。 「みんなと一緒に、笑顔になるモン!」 (asahi = 9-23-16)

熊本パルコ、地震前より売上高増 郊外店の復旧遅れ影響

熊本市の中心部にある商業施設「熊本パルコ」の売上高が、熊本地震の被害を受けたにもかかわらず、前年を上回っている。 ライバルよりも早い 4 月下旬に営業再開にこぎ着けたことに加え、被災した郊外型ショッピングセンターの復旧に時間がかかっていることも、好調の一因のようだ。

パルコによると、地震のあった 4 月は売上高が前年同月比 35.6% 減少したものの、5 月は 2.4% 増、6 月は 21.2% 増と盛り返した。 16 年 8 月中間期(3 - 8 月)でも、前年同期を 2.9% 上回った。 小堤直己店長は「予想以上に早い回復だった。 地震以降、中心市街地に人が戻ってきたことも大きい。」と話す。 (大畑滋生、asahi = 9-13-16)

「セブン」なぜ急増? 熊本地震、検索から見えたニーズ

検索データを振り返ると、人々のニーズをたどることができる - -。 熊本地震の直後、生活インフラに関する言葉がどう検索されていたのか、熊本県庁で被災者支援に当たっていた木村敬・前総務部長 (42) に、当時を思い出しながらデータを見てもらった。 人々のニーズの変化に、行政は応えられていたのか。 木村さんは、4 月 14 日のいわゆる「前震」から 4 月末まで、災害対策本部の中枢にいた。 現在は、総務省公営企業課理事官を務める。 木村さんに、被災地でのヤフーの検索データを見てもらった。 抽出した語句は、地震直後の住民にとって極めて重要だった「コンビニ」、「ガス」、「水道」の 3 語。

■ 食料が届き、検索数が落ちる

【セブンイレブン】 最初は、コンビニのデータ。 地震前の 4 月 8 日から 4 月 30 日まで、コンビニの中で最も多く検索された「セブンイレブン」の検索数の推移をみた。 検索数のピークは、本震翌日の 17 日。本震当日の 16 日よりも多い。 木村さんは「きれいに行政の動きとリンクしてますね」と驚いた。 「17 日は、政府が『70 万食を被災地のコンビニに届ける』と発表した日なんです。 そしてこの日の夜には、熊本県内に届き始めた。 みなさん、『コンビニに食料が届く』という情報を聞いて、どの店舗に物資が届くのか、情報をかき集めたんでしょう。」

「17 日は、コンビニとは別に、政府の手配で、おにぎりとかの食料を避難所に届けようともしてたんですが、熊本県内への輸送の調整がうまくいかず、佐賀県鳥栖市で止まってしまっていた。 そんななか、コンビニの方が先に熊本に届いたんです。 18 日に検索数がストンと落ちたのは、食料が届いて、落ち着いたから。 あまり目立たないんですが、今回の地震はコンビニがうまく機能したんですよね。 コンビニをめぐるパニックが起きていないんです。」 確かに、検索数は 17 日が突出し、翌 18 日には、地震前の検索数とほぼ変わらない数値まで落ちている。

■ 徐々に増えた「ガス」検索

【西部ガス】 「ガス」は、16 日の本震直後から検索数が上昇を続け、25 日にピークを迎えていた。 特に 23 日からの急上昇が目立つ。 「これは、ガス開栓をめぐる混乱が見事に出ていますね。 電気、ガス、水道で一番復旧が遅かったのがガス。 みんな遅いのは分かっていたんですけど、いざ各家庭の復旧作業が始まると、『うちは一体いつなのか知りたい』というニーズが出てきた。 復旧戸数がどっと増えてきたのが 23 日ごろで、『お隣はもうきたのに。 うちはいつなの。』という情報の混乱が起きていたのが、まさに 25 日あたりでした。」

ガス開栓をめぐる混乱には、西部ガスの情報提供も影響していた、と木村さんは指摘する。 「当初、熊本市内でガスを供給する西部ガスは、ホームページにあまり詳細な情報を出していませんでした。 ガスの開栓には居住者が立ち会う必要がありますが、住民は『我が家はいつなの? 私はいつ家にいればいいの?』というのが分からなかった。 住民の不満を受けて、だんだんと西部ガスは情報提供態勢を整えていきました。 それで 25 日以降に検索数が落ち着いたんだと思います。」

■ 「水」情報が整理され、検索数下がる

【水道】 「水道」は、17 - 19 日に多く検索されていた。 「熊本の人たちが一番困ったのは水でした。 地震直後は『出ない』、その後は『給水車はどこだ』というニーズで検索されたんだと思います。 行政側の情報提供態勢も当初は弱かったんです。 住民の『わからない』ことへの不安が最大になった時に、検索数も最大になると思うんです。 熊本市は、20 日ごろからウェブサイトの情報を見やすくするなど、改善があったと記憶してます。 検索数も下がってますよね。 つまり、この検索数の推移は、行政の情報が整理されていった過程と見ることもできます。」

■ 検索データから学び取れることは?

住民の「分からない」という不安が検索データに表れているとしたら、行政側の情報発信を見直すヒントにならないだろうか。 「そう思います。 地震直後、自治体の災害対策本部もバタバタしているなか、どうやって検索データを扱うか、というのは難しいところですが。 例えば自治体のホームページで何が多く検索されているか、といったことを把握するシステムがあれば、いま住民にとって何が必要な情報なのかをリアルタイムで知ることができますね。」

「災害時の行政は、『何が検索されているか』なんてことはまったく意識せずに発信しています。 それを変えるきっかけとして、例えば、災害対策本部の中に情報統括責任者みたいな、住民の情報ニーズを把握する人を置くのもいいかもしれません。」 木村さんは地震当時、「どうしてみんな、こんなに避難所の情報を知っているんだろう」と不思議に思ったという。 被災者らは、行政からの情報を待つだけでなく、自ら積極的に情報を調べていた。 検索データは、情報を求めて動いていた被災者らの足跡でもある。

「行政から『給水所はここですよ、避難所はここですよ』という情報を受け取ると、そこはどういう状態なのか、並んでいるのか、他の場所はどうなのか、みなさん、自分たちでさらに調べていました。 行政の情報をもとに、検索なり SNS で情報の精度を上げて、見極めてから行動に移していましたね。」

「典型的な事例が、避難所のひとつだった熊本県立大学です。 県立大は行政があらかじめ指定した避難所ではなくて、指定避難所は近くにある市立小学校でした。 その小学校には、水がこなかった。 一方で県立大は敷地内に井戸を持っていて、水が出た。 『県立大は水が出る』、『トイレが流れる』、『学生が炊き出しをしている』という情報が、人々の間で広まりました。 県庁は一切そんな情報は発信していません。 『あの避難所はいいですよ』なんて、言えませんよね。 でも被災者たちは、自分で情報をつかんで知っていた。」

■ 今後に生かせることは?

検索データの生かし方について、木村さんは「今まで行政が拾いきれていなかったニーズにも、気付けるかもしれない」と指摘する。 「例えば、犬を連れて避難所に行きたいという人はマイノリティーでした。 ムスリムの人は、宗教上の理由で食べられない食材がある。 そういったマイノリティーの人たちの方が、検索サイトを利用する率は高いんじゃないでしょうか。 検索せざるをえない人たちのニーズに、検索データの足跡から向き合うことができるのかも。 熊本地震でも、拾いきれなかった隠れたニーズがあったと思います」 (原田朱美、asahi = 8-29-16)

きむら・たかし 1974 年生まれ。 総務省公営企業課理事官。 1999 年総務省入省。 鳥取県、総務省選挙部などを経て 2012 年から熊本県に出向。 14 年 4 月から県総務部長。 16 年 5 月から現職。

◇ ◇ ◇

熊本地震直後、何を検索? 避難・デマ … 意外な「英語」

大災害の発生直後、人々はどのような情報を求めるのか - -。 インターネット検索大手ヤフーが、熊本地震発生後の被災者らの検索ワードを分析した。 避難の手がかりを探したり、デマの真偽を確かめたりする動きが目立った。 中には「英語 大丈夫」など、SNS で自身の安全を伝えようとした姿も浮かんだ。

ネット上の情報を防災に役立てようとする動きは、2011 年 3 月の東日本大震災以降、様々な分野で広がっている。 ただ、東日本大震災では大規模な停電が長期間続いたため、ネットが使えなくなり、地震発生直後の被災地での検索データはほとんど残されていない。 一方、熊本地震では被災地でも多くの家でネットが使える状況だったため、発生直後の検索データを本格的に分析できる初の大規模な地震となった。

熊本地震は、今年 4 月 14 日午後 9 時 26 分に発生。 熊本県益城町で震度 7 を観測した。 16 日午前 1 時 25 分にはマグニチュード 7.3 の「本震」があり、同町などでふたたび震度 7 を観測した。 データは、14 日の最初の地震発生から 3 時間の間に、熊本県内からヤフーで検索された語句を中心に分析した。 この 3 時間に注目したのは、日常の暮らしのなかで突然震災に見舞われたとき、どのような検索が増えるのかを知るためだ。 地震に関連する語句に絞って抽出。 ネットにつながっている PC やスマホからの検索で、携帯電話の回線経由のものは含まない。

分析結果から、「避難」、「デマ」、「英語」の三つのワードで特徴的な動きが見えた。

■ 避難

「避難」に関しては、「地震の時安全な場所は 1 階か 2 階か」、「地震 家 安全 場所」などの言葉の組み合わせが多かった。 突然の大災害に見舞われ、家の中のどこにいればいいのか確かめようとしたとみられる。 データの抽出をしたヤフーの池宮伸次さんは「地震の発生が夜遅かったこともあり、ガスや水道などインフラ情報よりも、まず避難について調べる人が多かったようだ」と分析する。

■ デマ

地震の発生直後、「動物園からライオンが逃げた」というウソの情報がネット上で拡散していた。 検索データでも、「熊本動物園 ライオン 地震で逃げた」などで調べる人が多かった。 一方で、同じタイミングで「ライオン ついったー がせ」、「熊本 動物園 デマ」でも検索されていた。 ヤフーによると、東日本大震災では、メールなどの伝達手段を通じてデマ情報は長期間に渡り拡散していた。 熊本地震では、デマ情報は地震発生直後に広まったが、収束するのも早かった。 記事や公式見解が出る前に、ネットユーザーの間でデマを否定する動きが自発的に起きたと見られる。

■ 英語

検索データからは、被災地での意外な動きも浮かんだ。 「ありがとう、無事だよ 英語」、「気にしないで 英語」など、自分の状況を英語で伝える際の英訳を調べる人が多く見られた。 池宮さんは「フェイスブックなどで海外の友達に自分の無事を伝えようとしたのではないか」と指摘する。 背景には、SNS の利用者の増加がある。 総務省の情報通信白書によると、東日本大震災発生直前、2011 年 2 月のツイッターの国内利用者数は人口の約 10% だったが、2015 年には 3 倍の 31%。フェイスブックも現在、35% の人が利用しており、SNS で日常的に発信する機会は東日本大震災時よりも格段に増している。

池宮さんは「今後、東京や大阪などの大都市で大災害が起きれば、外国人とコミュニケーションを取らねばならない場面は今回よりも格段に増えるはず。 避難の指示をはじめ、お店の休業を SNS で知らせるケースなど、日頃から準備しておけることは少なくない。」と指摘する。 (奥山晶二郎、asahi = 8-25-16)

◇ ◇ ◇

「車が安全?」検索から見えた、とっさの防災 熊本地震

熊本地震発生直後の被災地での検索ワード分析。 そこからは、「地震直後に被災者がとろうとした行動」も見えてくる。 ネット検索結果というビッグデータは、今後の災害への備えにも活用できそうだ。 分析は、インターネット検索大手ヤフーが行った。 今年 4 月 14 日夜の最初の震度 7 の地震発生から、おもに 3 時間の間に熊本県内からヤフーで検索された語句が対象だ。

2011 年 3 月の東日本大震災で注目されたのはツイッターだった。 救助の求めや支援物資の呼びかけなど、膨大な情報が投稿された。 同時に、誤った内容や古い情報がリツイートを通じて拡散するなど、課題も残った。 さらに、ツイッターの情報は「発信したいこと」であるのに対し、検索は「知りたいこと」。 検索結果のほうが、被災者がとりたいと考えている「行動」に近いと言える。

実際、発生直後の検索データを分析すると「地震の時は車が安全?」、「地震 瓦が落ちる 他人の車」など、避難時の具体的な注意点を探す動きが見えた。 基本的な情報であっても、実際に被災してはじめて確認する人が多かった様子が伝わってくる。 また、「jr 西日本運行状況」、「地震 コンビニ被害状況」、「災害 公報」などの語句も増えていた。 地震の影響について正確な情報を得ようとしていたことも見て取れる。

自宅の被害と、その後の対応について調べる人も多かった。 「地震後 濁り水」、「災害 減免 住民税」、「災害に対する補助」などが発生直後から検索されており、早い段階から「再建に動きたい」と考える人が多かったようだ。 ペットに関する情報を求める人もいた。 「地震 犬 震え」、「地震後 犬の興奮おさまらない」など、普段とは違う愛犬の行動を心配する人が多かった。

検索データから見えるのは、被災地で人々が最初にしようとしたことと、その際に足りなかった情報だと言える。 現地の自治体が重視したことと、実際に人々が求めた情報のギャップを埋めることで、支援体制の改善につなげることができるだろう。 熊本地震では、東日本大震災に比べて停電した世帯が少なく、検索によって知らない語句を調べることができた。 しかし、大規模停電が起きればネットはつながらなくなる。 今回、得られた情報を事前に整理し、適切な形で周知できれば、いざ、災害が起きたときに生かせる場面は少なくない。 (奥山晶二郎、asahi = 8-25-16)

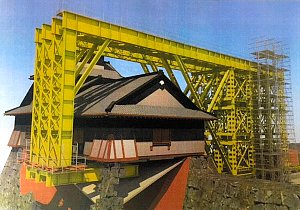

熊本城の「一本石垣」助けなきゃ 巨大な架台の設置進む

熊本地震で大きな被害を受けた熊本城(熊本市中央区)で、南側に残った「一本石垣」でかろうじて支えられている飯田丸五階櫓(やぐら)の倒壊を防ぐ応急工事が進んでいる。 21 日、櫓に「コ」の字形の架台をかける作業が報道陣に公開された。 熊本市は 6 月中旬から、櫓に高さ約 14 メートル、幅約 30 メートルの架台をかけて支えるための工事を始めた。 この日は 3 時間ほどかけて、組み立てられた架台を 20 メートル動かし、櫓の正面に移した。 7 月末までに櫓を支える作業を終える予定。 (池上桃子、asahi = 7-21-16)

くまモン、復興へ「がんばるけん!」 くま紋の旗で PR

熊本地震の復興に役立てようと、熊本県が 15 日、くまモンのシンボルマークを発表した。 「復興の旗振り役に」との思いを込め、「くま紋」の旗も作った。 マークは、くま紋の旗を振るくまモンが「がんばるけん!」と宣言する絵柄。 ふだんは「〜モン!」が口癖だが、県民に呼びかける姿をイメージした。 来年 3 月末までは、県内関係の企業だけが商品に利用できる。 くまモン関連商品の売り上げは年 1 千億円超の規模だけに、復興につながると期待している。 (森田岳穂、asahI = 6-15-16)

熊本城、石垣修復に 350 億円 文化庁試算

熊本地震で被害を受けた熊本城の石垣の修復について、熊本市の大西一史市長は 10 日の市議会定例会で、文化庁が約 350 億円の費用が必要と試算したことを明らかにした。 文化庁は 1 平方メートルの修復に 150 万円かかると見込んだという。

市によると、熊本城の石垣は、一連の地震で総表面積約 7 万 9 千平方メートルのうち 8 千平方メートルが完全に崩落した。 周辺やずれた部分なども含め、全体の約 3 割に当たる約 2 万 3,600 平方メートルの積み直しが必要という。 石垣は国の特別史跡に指定されている。 熊本城の敷地内はほとんどが立ち入り禁止のままで、天守閣などを含め建造物の被害実態は明らかになっていない。 (池上桃子、asahi = 6-11-16)

熊本地震、初の仮設入居 「落ち着ける」甲佐に 90 戸

熊本県を中心とした一連の地震で、同県甲佐町(こうさまち)に応急仮設住宅が完成し、5 日から入居が始まった。 一連の地震後、被災者が仮設住宅に入居するのは初めて。 入居が始まったのは甲佐町営白旗グラウンドに整備された軽量鉄骨造りの 1 DK - 3K 90 戸。 町によると、必要書類を出した世帯を対象に、午後 5 時までに 67 戸分の鍵を渡した。

自宅が全壊し、親戚や知人の家を転々としていたという武具製造業の池田勝実さん (71) と妻れい子さん (68) は小型犬 2 匹と入居した。 池田さんは「やっと落ち着ける。 ほっとしました。」と話した。 室内を歩き回る犬を見つめ、「犬も家族と一緒。 離ればなれにならなくて、よかった。」 (小田健司、asahi = 6-5-16)

【熊本地震】 「心に光ともった」熊本城ライトアップ再開

熊本市は 1 日夜、4 月の地震から約 1 カ月半ぶりに熊本城のライトアップを再開した。 市民から再開を求める声があり、市は破損した照明設備の修理を進めていた。 午後 8 時に点灯すると、瓦が落ち、石垣が崩れた状態の熊本城がゆっくりと浮かび上がった。

城の近くに住む男性は「見慣れた夜の熊本城が戻って安心した。 心にも光がともった気がする」と笑顔を見せた。 大西一史市長は「明日へ向かう希望のともしびになれば」とコメントした。 毎日午後 8 時から同 11 時まで点灯する。 (sankei = 6-1-16)

避難者の不安、「住宅」が 7 割 熊本地震 100 人調査

熊本県を中心とした一連の地震の発生から 14 日で 1 カ月となった。 同県内では 1 万人以上が今も避難生活を送る。 朝日新聞は同県内の避難所にいる100人に現在の状況や求める支援策などをアンケートし、取材した。 生活再建に向けて不安な点や行政に求める施策を尋ねると、いずれも住宅関連が突出して多く、住まいの確保が急務となっている状況が浮かび上がった。

12、13 の両日、避難者が多い益城(ましき)町、熊本市、御船町、西原村、南阿蘇村、宇城市、嘉島町の 7 市町村の避難所で 18 - 88 歳の 100 人に聞いた。 「避難している理由(複数回答)」は「自宅が壊れて住めない」が 78 人で、「自宅の水道やガス、電気が止まっている(24 人)」や「余震が怖い(18 人)」を大きく上回った。 避難所を出た後の当面の住まいについて、69 人が「めどは立っていない」と答えた。 その 69 人が当面希望する住まいは「仮設住宅」が約半数の 35 人、「民間の賃貸住宅(みなし仮設)」が 14 人、「公営住宅」、「親類・知人宅」が各 4 人だった。

4 月 14 日の前震から 10 日を機にアンケートした際は 5 割強が「余震が怖い」を避難理由に挙げ、最も多かった。 今回、徐々に余震が減って当初 18 万人を超えた避難者が約 1 万人に減る中、今も避難生活を続ける人の多くが、自宅が壊れて見通しがないまま避難所に残る状況が浮かんだ。 一方で、中長期的に住む場所は、自宅を建て直すか移転するなどしても地元市町村に住み続けたいと考える人が 9 割にのぼった。

また、「生活再建をする上で不安に感じていること(三つまで選択)」は 75 人が「住宅」を挙げ、55 人が「資金」、35 人が「余震や大雨による追加的な被害」と続いた。 「今、行政に最も力を入れてほしいこと」は「住宅の支援」が 70 人と突出して多かった。

一連の地震の精神面の影響(複数回答)は、なお余震への恐怖感が強いことをうかがわせる。 「眠れない、眠りが浅い」が 45 人と最多で、「建物に入るのが怖い」、「めまいや体の揺れを感じる」などもそれぞれ約 2 割が選んだ。 余震への恐れなどから「この 1 週間の間に車中泊をした」という避難者も 8 人いた。 「避難所で改善してほしいこと(三つまで選択)」は、「住宅などの情報提供」が 28 人、「食事や生活用品」、「プライバシーの確保」がそれぞれ 27 人、「室温管理(暑さ・寒さ)」を 18 人が挙げた。 仕事への影響も、「失業した、失業しそう」を 9 人が選ぶなど深刻な状況が示された。 (asahi = 5-15-16)

水枯れた池に水量戻る? 熊本の水前寺公園、原因は不明

熊本地震の「本震」後に水位が減り、池の 8 割ほどで底が露出していた熊本市中央区の水前寺成趣園(じょうじゅえん、水前寺公園)の水が戻りつつある。 原因は不明だが、16 日から営業を再開する予定で、関係者は「大勢の人に来て欲しい」と期待する。

園を管理する出水神社の岩田徹・宮司代務者 (68) によると、池の水が枯れた後、地下水をくみ上げて池に流してきたが、なかなか回復しなかった。 今月 11 日になり、水量が増え、枯れていた場所に水が戻っている様子もみられた。 一部では、あぶくが見え、水が湧いていることを思わせるような場所もあるという。 岩田さんは「原因はわからず、雨の影響かもしれないが、水がたまってくれるとありがたい。」 園内の土産店の店主 (66) は「観光客の流れも取り戻したい」と話した。 同園は地震後、閉園していたが 16 日から再開、31 日までは無料開放する。 (小原智恵、asahi = 5-14-16)

「ドーム形客室で安らぎを」観光施設を避難所に 南阿蘇

熊本県南阿蘇村は長引く避難生活を改善するため、村内など 6 カ所の宿泊観光施設を二次避難所として活用する。 そのうちの一つ、ドーム形の客室が特徴の阿蘇ファームランドでは、受け入れ準備に追われている。

本震のあった 4 月 16 日、約 450 棟ある発泡ポリスチレンを構造材としたドーム形の客室は一つも壊れず、約 170 人の宿泊客も全員無事だった。 だが、レストランや売店など他の建物や通路に被害があり、一時休業を強いられている。 そんな中、温泉施設をいち早く復旧させ、避難している人たち向けに 4 月 30 日から無料開放した。 担当者は「丸い形状で癒やされ、少しでも安らぎを感じてもらえればうれしいです」と話している。 (金子淳、asahi = 5-12-16)

門や石垣、無残に崩壊 … 熊本城、地震後初めて報道公開

熊本地震で大きな被害を受けた熊本城(熊本市中央区)が 11 日、地震後初めて報道陣に公開された。 多くの観光客が出入りしていた頬当(ほほあて)御門をくぐると、石垣や建物が大きく崩れていた。 天守閣前の広場には、屋根から落ちた瓦が散らばっていた。 最上部に据えられていたシャチホコは、下の方の屋根に割れた状態で落ちていた。

13 棟ある国の重要文化財では、宇土櫓(やぐら)の続(つづき)櫓や不開(あかずの)門が、元の姿が想像できないほどに壊れていた。 北十八間櫓は完全に崩壊し、ブルーシートがかけられていた。 熊本城総合事務所の河田日出男所長は「石垣や建物が余震などで倒壊する恐れもあり、復旧の見込みや一般公開のめども立てられない」と話した。 (西畑志朗、asahi = 5-11-16)

有明海のアサリ、熊本地震で打撃 窒息で「全滅を危惧」

国内有数のアサリ産地・有明海に、熊本地震が影を落としている。 阿蘇地方の土砂が崩れ、有明海に注ぐ白川を伝って赤土が流れ込んだためだ。 県は河口に広がる干潟でアサリが窒息死しているのを確認。 地元漁協は 4 日、干潟に積もった赤土の除去を始めた。

4 日午前 6 時、白川河口に近い小島漁港(熊本市西区)を 5 隻の漁船が離れ、2、3 メートルの潮がはった干潟を進んだ。 干潟には汚泥化した赤土が積もる。 漁船は数百メートル沖にあるアサリの漁場に着くと、ポンプを使って水を吹きつけながら、「貝桁(かいけた)」と呼ばれる道具で干潟を引いて回った。 潮目が干潮に変わる頃合い。 砂地を覆った赤土を浮き上がらせ、引き潮で沖に流す仕組みだ。 (河原一郎、asahi = 5-4-16)

水前寺成趣園の池、地震後に底露出 水源枯れる? 熊本

熊本市中央区の観光名所・水前寺成趣園(じょうじゅえん、水前寺公園)の池の水がほとんどなくなっている。 16 日未明の「本震」後に、池の 8 割ほどの範囲で底が露出した。 管理者も原因は分からず、地元の人たちは観光への影響を懸念している。 園を管理する出水(いずみ)神社の権禰宜(ごんねぎ)、鰺坂(あじさか)徳孝さん (27) が異常に気づいたのは 16 日午前 3 時ごろ。 本震後に駆けつけると、いつもは月や街の明かりが反射する池が真っ暗だった。

午前 5 時ごろには池の底が 8 割ほどの広さで露出しているのを確認。 浅くなった池ではコイが横になって泳いでいた。 もともと池には、地下からわき出た水が自然にたまっていたといい、鰺坂さんは「水源が死んでしまったのか」と心配する。 現在は地下水をポンプでくみ上げて池に流しているが、水位はまだ回復していない。

近所に住む女性 (73) は 24 日、本震後初めて園を訪れた。 「熊本城だけじゃなくてこっちまで。 県民として残念。 涙が出そう。」と悲しんだ。 園内で約 50 年間、土産物屋を開いてきた女性 (68) は「大型連休に向けて商品をたくさん仕入れたのに。」 園の前で客待ちをしていたタクシー運転手の男性 (56) は「悲しくてしょうがない。 水が戻ってこないと、ここで待っていても仕方がない。」と話した。 (茶井祐輝、asahi = 4-24-16)

政府確保の宿泊施設、いまだ使われず … 周知不足

政府が熊本地震の被災者向けに無料の宿泊施設として確保したホテルや旅館、フェリーが、いまだ利用されていない状況が続いている。 熊本県内では、相次ぐ余震を恐れて車中泊をする被災者が多く、エコノミークラス症候群で病院に搬送される人も増えており、関係者の対応が急がれる。 熊本県内の旅館やホテルでは、高齢者や障害者などを中心に約 1,500 人の受け入れが可能だ。 希望者は市町村に連絡すれば、県がホテルなどを割り振る。 介助者も一緒に宿泊できる。 だが、被災者への周知が遅れているほか、窓口となる市町村が制度をよく理解していないこともあり、まだ利用者はいないという。

フェリーについては、国土交通省が、大型フェリーなど計 4 隻のフェリーを活用し、約 2,000 人の被災者を受け入れると表明した。 すでに計約 1,000 人が乗れる小型フェリー 2 隻は熊本港に停泊している。 被災者がその場で希望すれば、座席などで仮眠がとれる。 大広間や風呂も備えた大型フェリー「さんふらわあふらの(705 人乗り)」の用意も進めているが、まだ利用できる状態にない。 国と熊本県、フェリーの運航会社などの間で、費用負担などの調整が遅れているためだ。

商船三井フェリーは 18 日、「さんふらわあふらの」を被災者の宿泊施設として使うため、19 日の夕方便は欠航すると発表したが、19 日になって「今週中の派遣は見送る」と一転した。 石井国交相は 19 日の記者会見で、「避難所の被災者への周知を進めるが、まず費用について県と調整する必要がある」と述べ、調整の遅れを認めた。 (yomiuri = 4-20-16)

〈編者注〉 海に面した罹災地ならまだしも、今回のような内陸地の住民にフェリー宿泊は現実的でないような気がします。 地方では、人口の割には大きすぎ使用頻度が極端に低い公共施設をよく目にします。 緊急時には、より快適な収容施設に変えられるように準備を整えておく方が、むしろ機動性が高いのではないでしょうか。