腹部大動脈瘤が破裂する原因、ラットで解明 近畿大など

突然破裂して死に至ることもある腹部大動脈瘤が破裂する原因をラットで明らかにしたと、近畿大などの研究チームが 8 日、英科学誌サイエンティフィック・リポーツに発表した。 破裂の予測につながる可能性があるという。 大動脈瘤は動脈の壁の一部が異常に大きくなった状態。 2015 年には年間 1 万 6 千人以上が亡くなり、日本人の死因の 9 位。 破裂まで症状がないことが多く、なぜ突然破裂するのかは不明だった。

財満(ざいま)信宏准教授らは、ラットの腹部の動脈を人工的に大動脈瘤と同じような状態にして、血管を詳しく調べた。 血管の壁の外側で脂肪細胞が増えており、その細胞が免疫細胞を呼び寄せていた。 そして、免疫細胞が出す酵素が血管の壁の強度を保つ繊維を壊すことが分かった。 血管内の圧力に耐えられなくなった結果、破裂するとみられる。 大動脈瘤のような状態のラットが魚油を食べると、中性脂肪の一種を食べた同様の状態のラットに比べ、破裂のリスクが下がることも分かった。 財満さんは「食事による予防法の発見にも力を入れたい」と話している。 (合田禄、asahi =8-8-16)

子宮頸がんワクチンで集団提訴 63 人、健康被害訴え

ほとんどが中高生の時だった

子宮頸(けい)がんワクチン接種後の健康被害を訴える 15 - 22 歳の女性 63 人が 27 日、国と製薬会社 2 社に総額約 9 億 4,500 万円の損害賠償を求める集団訴訟を東京、大阪、名古屋、福岡の 4 地裁に起こした。 体の痛みや歩行困難、視覚障害といった症状を訴え、国と製薬会社はこうした被害を予見できたにもかかわらず回避措置を怠ったと主張している。 子宮頸がんワクチンの副作用をめぐる集団提訴は初めて。 各地裁に提訴したのは、東京 28 人、名古屋 6 人、大阪 16 人、福岡 13 人。 接種時期は 2010 年 7 月 - 13 年 7 月で、ほとんどが中高生時だった。

訴状では、グラクソ・スミスクライン (GSK) 社のワクチン「サーバリックス(09 年国内承認)」と MSD 社の「ガーダシル(11 年同)」について、日本に先行して承認した海外では、死亡例や重症例など多数の副作用が報告されていたと指摘。 国は危険性を認識していたにもかかわらず安全性の調査をせず承認し、接種を推奨した責任がある、などと主張している。 症状と接種の関係については、接種後に共通の症状が現れていることから「法的因果関係が認められる」とした。

厚生労働省によると、これまでに接種した人は推計で約 340 万人。今年 4 月末までに医療機関と製薬会社から報告された「副作用が疑われる例」は約 2,900 件(うち重症は約 1,600 件)に上る。 接種は、政府が 10 年の閣議決定で緊急促進事業に位置づけ、接種費用が全国でほぼ無料になったことから接種者が急増。 13 年に定期接種にしたが、深刻な被害の訴えが相次ぎ、2 カ月後に積極的推奨を中止した。 (asahi = 7-27-16)

提訴について、厚労省の担当者は「訴訟については現時点で報道されている以上のことは承知しておらず、コメントは差し控えたい。 今後も、子宮頸(けい)がんワクチンの接種後に起きた症状で苦しんでいる方々に、寄り添いながら支援をしていくことが何より重要と考えている」と話した。 また、GSK 社は「訴状を受け取っていないのでコメントは差し控える」、MSD 社は「訴状を受け取ったら法廷で証拠を提出する考えです」との声明をそれぞれ出した。

〈子宮頸がんワクチン〉 子宮頸がんは性行為によるヒトパピローマウイルス (HPV) 感染が主な原因とされる。 厚生労働省によると、国内では年間約 1 万人(上皮内がんを除く)が新たに診断され、約 2,700 人が死亡する。 ワクチンは約半年間に 3 回受けるのが基本で、子宮頸がん全体の 5 - 7 割の原因とされる 2 種類の HPV の感染を防ぐ効果があるとされる。

オプジーボと別の薬、連続使用で死亡例 厚労省注意喚起

厚生労働省は 22 日、肺がんの治療で新薬「オプジーボ(一般名・ニボルマブ)」を使った後に、別の肺がん治療薬で治療したところ、重い副作用が 8 例出て、そのうち 3 人が死亡したとして、関係学会などに注意喚起と情報提供を呼びかける文書を出した。 厚労省によると、8 例はいずれもオプジーボを使用後に「上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤 (EGFR-TKI)」を投与したところ、間質性肺疾患を起こした。

間質性肺疾患は 2 剤それぞれで副作用として知られる。 厚労省は 2 剤を続けて使ったことで副作用のリスクが増大したかは不明としながらも、慎重に投与するよう改めて要請した。 EGFR-TKI には「イレッサ」、「タルセバ」、「ジオトリフ」、「タグリッソ」の 4 種類がある。 (asahi = 7-23-16)

◇ ◇ ◇

がん新薬オプジーボ、自由診療併用で死亡例

小野薬品工業(大阪市)は 19 日、がん治療の新薬オプジーボ(一般名・ニボルマブ)について、自由診療の「がん免疫療法」との併用で重い副作用が 6 例あり、うち 1 人が死亡したとして、医療機関などに対し、国に承認された使用法を守るなど適正使用を要請する文書を出した。 オプジーボはがん細胞の影響で抑えられた免疫を再活性化させる仕組みで、肺がんと皮膚がんの一部の治療用に承認、保険適用されている。 同社によると、60 代の男性肺がん患者がオプジーボ投与後、別の病院で自由診療の免疫療法を受けて心不全で死亡するなど、有効性や安全性が確認されていない使用実態があったという。

同社は、緊急対応ができる施設で適切と判断される症例にだけオプジーボを使うように呼びかけている。 オプジーボをめぐっては日本臨床腫瘍学会が 13 日、海外から輸入し、効果・安全性が確認されていないがんへの使用などが一部の施設で見られるとして、患者向けに注意喚起の文書を発表している。 (竹野内崇宏、川村剛志、asahi = 7-19-16)

◇ ◇ ◇

肺がん治療薬「オプジーボ」、期待しすぎは禁物

国内のがんで年間死亡者が最も多い肺がんの新しいタイプの薬として、昨年 12 月に承認、公的医療保険が適用された「オプジーボ(一般名ニボルマブ)」。 臨床試験(治験)では高い治療効果が示されたが、高価な医療費が課題になっている。

「肺がんのステージ 3、5 年生存率は 20% です。」 東京都内で居酒屋を経営する角地龍治(つのぢりゅうじ)さん (63) は昨年 5 月、国立がん研究センター中央病院(東京都中央区)で告知された。 3、4 年前から体がだるく、思い切っての受診だった。 翌月に入院して抗がん剤と放射線治療を受け、その後は月 1 度の血液検査を続けた。 しかし、12 月の CT 検査で、同じ左肺に 2 カ所で転移が見つかった。

「今月承認された新しい薬を使いますか?」 担当の後藤悌(やすし)医師からオプジーボの使用を提案された。 「ただ、効く人と効かない人がいます。」 「(効かない場合)自宅療養か施設に入るかを選ぶ時期も来るかもしれません」と心の準備も求められた。 角地さんはすぐに決断、翌月、点滴による投薬を始めた。 1 回に約 2 時間横になるだけで、吐き気やだるさは特段感じず、店にも再び出られるようになった。 2 カ月後。 「がんが消えました。」 CT 検査の画像を見た後藤医師の説明を角地さんは不思議な気持ちで聞いた。 「正直、ピンと来ない。 でも店を続けられ、自分を支えてくれる人が喜んでいるのがうれしい。」

オプジーボは 2014 年に皮膚がんの「悪性黒色腫(メラノーマ)」の新薬として、世界に先駆けて日本で承認。 昨年 12 月には肺がんで追加承認された。 国立がん研究センター中央病院では、昨年 12 月以降約 80 人の肺がん患者がオプジーボの治療を受けたが、効果が出たのは全体の約 2 割。 後藤さんは「2 カ月ほど続けて、残念ながら効果がなく病気が悪くなる人が多い。 『効く人もいる』という表現が適切かもしれない。 副作用が出る頻度が治療の早い段階では少ないのも特徴。」と話す。

■ 免疫細胞の働き促す

オプジーボは従来の抗がん剤や分子標的薬のようにがん細胞を直接攻撃するのでなく、人に備わる免疫の働きを促す「がん免疫療法薬」だ。 がん細胞が「敵ではない」と欺くために免疫細胞に結合すると、免疫細胞は攻撃を止め、その間にがん細胞は増殖していく。 オプジーボはその結合を防ぎ、免疫細胞に「がん細胞は敵だ」と知らせる。 適用対象は切除不能で進行・再発した末期状態の非小細胞肺がん。 原則として、初めの抗がん剤で効かなかった次の段階で使われる。 非小細胞肺がんは肺がんの約 8 割を占め、気管支からの発生が多い扁平(へんぺい)上皮がん(約 3 割)と、末梢(まっしょう)部の発生が多い腺がん(約 5 割)に大きく分類される。

欧米などでの治験では驚く結果が出た。 化学療法が効かず再発した扁平上皮がんの患者 272 人にオプジーボと標準治療の抗がん剤(ドセタキセル)で比較した。 1 年後、ドセタキセルの生存率 24% に対し、オプジーボは 42% と高かった。 疲労や下痢などの副作用が出たのは 131 人中 76 人(ドセタキセル 129 人中 111 人)。 うち、重篤例は 9 人(同 71 人)で、脱毛症は 0 人(同 29 人)。 腺がんでも生存率でドセタキセルを上回った。 オプジーボが有利なのが明確なため、いずれの治験も途中で異例の中止となった。

一方、課題もわかってきた。 中西洋一・九州大教授(呼吸器内科)によると、がんが縮小した割合は約 2 割(ドセタキセルは約 1 割)で、効かない人には「ただの水を点滴しているのと同じ。」 原因も不明だ。 リウマチなど自己免疫疾患の患者には使えず、高齢者ら元々の免疫力が弱い人には効果が期待できない。 日本肺癌(がん)学会は「すべての患者に有効な『夢の新薬』ではない」と過度な期待への警鐘を鳴らす。

製造販売元の小野薬品工業(大阪市)によると、14 年の承認以降、オプジーボを投与された推定患者数は今年 4 月末時点で 5,976 人。 2,865 人に何らかの副作用があり、うち 763 人が重篤例だった。 肺がん治療で前例がほぼない 1 型糖尿病の重篤例もある。

■ 問われる費用対効果

オプジーボは医療費の問題でも注目を集めている。 肺がん治療では 2 週間に 1 回点滴をし、投与量は体重に比例する。 例えば、体重 70 キロの男性だと 1 回約 160 万円。 保険適用(3 割負担)で高額療養費制度を使えば、実質負担(所得で異なる)は減るが、70 歳未満で年収 370 万 - 770 万円だと最初の 3 カ月は月 11 万円かかる。 4 カ月目からはさらに下がる。 国の財政への影響を懸念する声もある。 肺がんの新規患者は年約 11 万人。 4 月の財務省審議会で、日本の医療費年約 40 兆円(うち薬剤費約 10 兆円)に対し、5 万人が 1 年使えば 1 兆 7,500 億円で「財政を逼迫させる」との意見も出た。

小野薬品工業は今年度、肺がんで使われる患者は 1 万 5 千人(平均使用期間は 6 カ月)で、売り上げは 1,220 億円と想定する。 九州大の中西さんも「財政破綻は大げさすぎる。」 投薬をやめる場合も多く、現状では 1 年続ける人は約 2 割。 一方、どのくらい投薬を続ければよいかわかっておらず、「そこを見極める研究を進めてほしい。」 日本肺癌学会は、オプジーボを使う場合の詳細な治療指針を年内にまとめる。 医療経済の専門家も加え、費用対効果も含めた検討を進めていく。

オプジーボは胃や食道、肝臓などでも治験が進められ、腎臓は年内に承認される見込みだ。 ほかの製薬会社でも同様の仕組みの薬の申請や治験を進めている。 (石塚広志、熊井洋美、asahi = 5-26-16)

前 報 (1-30-16)

がん患者の 5 年生存率 62.1% … 64 万人調査

国立がん研究センターは、がん患者の 5 年後の生存率の最新推計を発表した。 全ての部位のがんを合わせた生存率は 62.1%。 男女別では男性が 59.1%、女性が 66.0% だった。 2006 - 08 年にがんと診断された患者が対象。 都道府県単位で登録したデータを基に、精度の高い 21 府県の約 64 万人の情報を集計した。

がんの部位別で生存率が高かったのは、甲状腺 93.7%、皮膚 92.4%、男性の前立腺 97.5%、女性の乳房 91.1% など。 一方、膵臓 7.7%、胆のう・胆管 22.5%、肺 31.9%、肝臓 32.6% は低かった。 03 - 05 年に診断された患者を対象とした前回(13 年発表)は、全体で 58.6% で、今回は 3.5 ポイント上昇した。 ただ、同センターは「前立腺や乳房など経過の良いがんが増えた影響が大きく、治療法の改善とは言えない」としている。 (yomiuri = 7-22-16)

新潟の女性、デング出血熱で死亡 フィリピンで感染か

国内でデング熱に感染

記事コピー (asahi = 8-27-14 〜 7-22-16)

食道がん、ウイルスで破壊 … 患者に治療効果

がん細胞だけを破壊する特殊なウイルスを使った治療で、食道がん患者 7 人のうち 5 人で腫瘍が消えるなどの効果があったとする成果を、岡山大学のチームがまとめた。 28 日から東京都内で開かれる日本遺伝子細胞治療学会で発表する。 ウイルスは正常な細胞では増殖しないため副作用も起こりにくいとし、2020 年頃の薬事承認を目指す。

このウイルスは、岡山大の藤原俊義教授(消化器外科)らのチームが 02 年、風邪の原因となるアデノウイルスの遺伝子を操作して開発した。 がん細胞に感染して増殖し、細胞を破壊するが、正常な細胞に感染した場合は自然に消える。 また、ウイルスには、がん細胞が放射線などで傷ついた自らの DNA を修復する機能を阻害し、細胞を死滅させる働きもある。 放射線治療の効果を高めることも期待できるという。 (yomiuri = 7-21-16)

新型出生前診断、3 万人超が受診 臨床研究 3 年間で集計

妊婦の血液からダウン症など 3 種類の染色体異常を調べる「新型出生前診断」の臨床研究を実施している病院グループが 16 日、導入から 3 年間で計 3 万 615 人が検査を受け、1.8% に当たる 547 人が陽性と判定されたと発表した。 確定診断のため、おなかに針を刺して採取する羊水検査などで染色体異常が確定した 417 人のうち 94% に当たる 394 人が人工妊娠中絶を選択したという。

集計によると、陽性と判定され羊水検査を受けた 458 人のうち 91% に当たる 417 人が染色体異常と診断され、高い精度で判定できることがわかった。 一方、陽性と判定されたうち 89 人は羊水検査を受けず、その多くは死産だとみられる。 89 人の中の 13 人は研究から離脱し、人工妊娠中絶を選択したケースが含まれるとみられるという。 94% が中絶を選択したことについて、病院グループ事務局の関沢明彦・昭和大教授は「当事者たちは悩んで苦渋の決断をしている。 最終的な判断は尊重されるべきだと考える。」と話した。

新型出生前診断は十分な情報がないまま中絶が広がれば、命の選別につながりかねないとの指摘もあり、2013 年 4 月、適切な遺伝カウンセリング体制を整備するなどの目的で臨床研究として始まった。 対象となるのは、他の検査で染色体異常が疑われるケースや出産時の年齢が 35 歳以上の妊婦で、20 万円程度の自己負担がある。

日本産科婦人科学会の指針に基づき日本医学会が認定した施設で実施され、現在は 71 施設が登録されている。 病院グループへの参加は 1 年目の 37 施設から現在は 66 施設に増加。 検査を受けた妊婦も 1 年目の約 8 千人から 3 年目は約 1 万 2 千人と大幅に増えた。 さらに同グループに参加していない認定施設でも検査は実施されている。 関沢さんは「臨床研究としての目的は終えつつある。 一般の診療への移行に向けて、議論すべき時期にきている。」と話している。 (南宏美、asahi = 7-16-16)

前 報 (6-27-15)

老化を抑える? 期待のサプリ 慶応大など臨床研究

慶応大と米ワシントン大は 11 日、動物実験で老化を抑える可能性が示された物質「ニコチンアミド・モノヌクレオチド (NMN)」の安全性を確かめる臨床研究を始めたと発表した。 病気の予防や健康長寿に役立つ栄養食品として効果を調べていくという。

NMN は、体内のエネルギー代謝に欠かせない「ニコチンアミド・アデニンジヌクレオチド (NAD)」に変化する。 マウスの実験では長寿にかかわるサーチュインと呼ばれる遺伝子を活性化させることや糖尿病の治療効果などが示されている。 NAD は人の体内で作られているが、加齢に伴い様々な臓器で減少するとされる。 まずは 40 - 60 歳の健康な男性 10 人に NMN を摂取してもらい、安全性や吸収のされ方を調べる。 慶応大の伊藤裕教授(内科学)は「安全性が確認されたら、加齢とともに少しずつ低下する臓器の働きを上げる効果があるのか、科学的な検証をしていきたい」と話している。(瀬川茂子、asahi = 7-12-16)

細胞の再利用「オートファジー」、動き出しの仕組み解明

細胞が自分自身の一部を分解し、栄養源として再利用する「オートファジー(自食作用)」について、東京工業大の大隅良典栄誉教授や微生物化学研究会などのチームがこの仕組みが動き出すメカニズムを突き止めた。 12 日、米科学誌(電子版)に発表する。 オートファジーによって細胞は、たんぱく質などをリサイクルし、新しいたんぱく質をつくる材料にしている。 細胞内をきれいに保つ役割もある。

これまでの研究で、細胞内の栄養が足りなくなると、特定の五つのたんぱく質が組み合わさって多くの複合体が生まれ、オートファジーが動き出すとみられていた。 新たな研究で、五つのうち「Atg13」というたんぱく質の形がひも状だとわかり、他のたんぱく質と結合してオートファジーが始まることを明らかにした。 微生物化学研究会の野田展生・主席研究員は「オートファジーの初期過程が明らかになり、非常に重要な一歩を踏み出したと思っている」と話している。 (南宏美、asahi = 7-12-16)

C 型肝炎薬に副作用を追加 厚労省、添付文書の改訂指示

厚生労働省は 5 日、5 種類の C 型肝炎治療薬で投与後に急性腎不全で亡くなったり、脳血管障害を発症したりしたとして、製造販売会社に対し、添付文書の改訂を指示した。 厚労省によると、昨年度までに C 型肝炎治療薬「ヴィキラックス」を使った患者 9 人が急性腎不全になり、うち 70 代男性が死亡した。 いずれも薬との因果関係が否定できないとして、重大な副作用に急性腎不全を加え、投与前後で腎機能検査をすることを明記するよう求めた。

ほかの治療薬「ソバルディ」、「レベトールカプセル」、「コペガス」、「ハーボニー」では、因果関係の否定できない高血圧や脳血管障害の症例が計 25 人報告されたとして、重大な副作用に加えるよう指示した。 また、肺が硬くなり進行すると呼吸困難になる難病「特発性肺線維症」の治療薬「オフェブカプセル」を服用した 3 人が血を固める血小板が減り、うち 70 代男性が出血し死亡した。 これについても「因果関係が否定できない」とし、重大な副作用に血小板減少を加えるよう指示した。 (福宮智代、asahi = 7-6-16)

腸内の「悪玉菌」狙い撃つ抗体を発見 腸炎治療に期待

腸炎の原因になっている「悪玉菌」を狙い撃ちする抗体を、奈良先端科学技術大学院大などのグループがマウスで発見した。 将来的には、抗体を飲むだけで潰瘍(かいよう)性大腸炎などの治療につながる可能性があるという。 英科学誌ネイチャーマイクロバイオロジー電子版に 5 日発表する。

下痢や血便が慢性的に続く潰瘍性大腸炎やクローン病は、近年急増している。 衛生環境が良くなったり、食品添加物が多用されたりして、腸内細菌のバランスが変わったことも原因だと見られている。 抗生剤による治療は、乳酸菌など「善玉菌」も減らしてしまう副作用がある。 新蔵(しんくら)礼子教授(免疫学)らは、大腸菌などの悪玉菌と結合して増殖を抑えている抗体をマウスの腸で発見。 腸炎の状態にしたマウスに、この抗体を混ぜた水を 1 カ月飲ませると、腸内の悪玉菌の割合が減って症状が治まった。 (後藤一也、asahi = 7-5-16)

白黒模様が赤色に、脳活動操る実験が成功 米誌で発表

人間の脳の活動を訓練で操ることで白黒模様を見ても赤く見える。 こんな実験に脳情報通信融合研究センター(大阪府吹田市)などのグループが成功した。 心的外傷後ストレス障害 (PTSD) などの治療に応用できる可能性がある。 米科学誌カレントバイオロジー電子版に 1 日発表する。

センターの天野薫主任研究員(神経科学)らは、成人の男女 12 人が画面に映る赤や黒などのしま模様を見た時、脳がどう反応するかを機能的磁気共鳴断層撮影 (fMRI) などで記録。 次に 3 日間、白黒の縦じまと白黒の小さい丸を画面で繰り返し見せた。 参加者には知らせず、赤を見たのと同じ脳活動を fMRI が観測した時に限り、連動する画面上で丸が大きくなるよう設定。 参加者に「丸を大きくしてほしい」と指示し、頭でいろいろ思い浮かべてもらった。

その結果、白黒の縦じまを 1 人 20 回ずつ見せると、実際は赤くないのに赤みがかって見えたとの回答が約 7 割にのぼった。 5 カ月後でもほぼ同様だった。 梅干しを見るとつばが出る現象をはじめ、海馬など脳の高次部分が、異なる情報同士を結びつけることは知られている。 天野さんは「今回、基本的な情報処理をしている脳の領域でも、情報同士を結びつけられることがわかった」と話す。

一方、脳の活動を第三者が意図的に変えることも不可能ではなくなるが、天野さんは「fMRI などの特殊な装置が必要で、現時点で悪用されることはない」と語る。 国際電気通信基礎技術研究所や大阪大は、今回の方法を応用して PTSD や強迫性障害の新たな治療の臨床研究を進めている。 自動車事故が原因の PTSD の場合、車の映像を見せながら恐怖を和らげる治療が行われているが、車の映像を見せずに、無意識のうちに恐怖を和らげられる可能性もあるという。 (後藤一也、asahi = 7-1-16)

熱中症で死亡、9 割が屋内 エアコン不使用のケース多く

東京 23 区内でこの 5 年間に熱中症で死亡した人の 9 割が屋内で発見されていたことが、東京都監察医務院の死因調査でわかった。 「屋内は大丈夫」と誤解している人が多いと、注意を呼びかけている。 都監察医務院は、23 区内で見つかったすべての異状死について解剖などで死因を調べており、熱中症で病院に運ばれた場合も対象となる。 毎年、熱中症での死亡と認定したケースの状況を公表している。 朝日新聞は、公表データと監察医務院への取材をもとに、2011 - 15 年のデータを集計した。

この 5 年間に熱中症で死亡したのは計 365 人(男性 219 人、女性 146 人)で、うち 328 人 (90%) が屋内で見つかっていた。 328 人の中で、エアコンがあったのは 160 人、なかったのは 134 人、不明 34 人。 エアコンがあるのに発見時に使われていなかったのは 138 人だった。 一人暮らしは 203 人。 死亡者全体の 365 人でみると、65 歳以上は 290 人 (79%)。 死亡したと推定される時間帯は、日中(午前 5 時 - 午後 5 時)が 142 人 (39%)、夜間(午後 5 時 - 午前 5 時) 104 人 (28%)、不明 119 人 (33%) だった。 (黒田壮吉、asahi = 6-30-16)

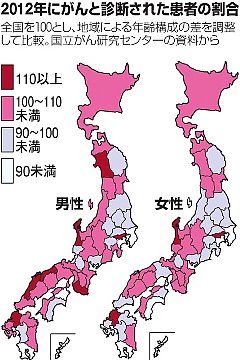

がん発症率、部位でも地域差 胃は日本海側、肝は西日本

国立がん研究センターが 29 日に初めて発表した、47 都道府県ごとのがんの発症率では地域差が浮き彫りになった。 各部位ごとの傾向も明らかになった。 予防対策に独自に取り組む自治体も出ている。 がんと診断された人の割合(発症率)について、全国平均を 100 とした場合、患者が多い目安の 110% 以上の地域は、胃は男女ともに東北、北陸から山陰地方にかけての日本海側で目立つ。 肝がんは男女ともに山梨県や西日本で、肺がんは女性で北海道、近畿、九州北部で多い。 大腸がんは男女ともに北東北、近畿、山陰地方で目立った。 乳がんは地域的な傾向はないが、東京都をはじめ高い地域が点在していた。

国立がん研究センターによると、胃がんの発症率が高いのは食塩摂取量が多い地域と、肝がんは肝炎ウイルスの感染者が多い地域とおおむね一致するという。 ただ、発症率が高くても、がんで死亡した人の割合(死亡率)に差があった。 例えば、男性で最も患者数の多い胃がんで 110 以上の地域は 15 県あったが、そのうち宮城、福島、福井県などは死亡率は 110 以下だった。 一方、発症率が 110 以下だった茨城、栃木、大阪の府県では死亡率が 110 を超える「逆転現象」も起きている。

国立がん研究センターの松田智大・全国がん登録室長は「死亡率が下がった地域は医療機関同士の連携が進んでいる可能性が考えられる」と話す。 (石塚広志、南宏美、asahi = 6-30-16)

◇ ◇ ◇

がん患者、新たに 86 万人 全都道府県のデータそろう

国立がん研究センターは 29 日、2012 年に新たにがんと診断された患者数などの推計値を発表した。 47 都道府県すべてのデータがそろい、地域別の比較が可能になった。 がんと診断された人の割合(発症率)は日本海側で高い傾向が示された。

がん拠点病院などでがんと診断された患者のデータを都道府県から集め、がん研究センターが全国や各都道府県ごとに患者数や発症率などを推計した。 12 年は埼玉、東京、福岡など大都市から初めてデータが提出され、推計の精度が高まった。 この年に新たに診断された患者数は 86 万 5,238 人で、11 年と比べて 1 万 4 千人増え、過去最多になった。 男性が 50 万 3,970 人、女性は 36 万 1,268 人だった。 (川村剛志、asahi = 6-29-16)

正常な精子生育に必要なたんぱく質特定 筑波大など

精子の先端部分が正常に育つために必要なたんぱく質を特定した、と筑波大や大阪大、理研などのチームが発表した。 このたんぱく質がないと受精成功率が極端に落ちることをマウスの実験で確認。 男性不妊につながる奇形精子症の原因解明や、生殖補助医療を効率化する診断技術への応用などが期待できるという。 米科学アカデミー紀要電子版に論文が掲載された。

チームは、哺乳動物の精子の先端にある、受精時にたんぱく質分解酵素を放出して卵子との融合を容易にする「アクロソーム」という袋状の部分に着目。 中に含まれる ACRBP というたんぱく質を作れないよう遺伝子操作したオスのマウスでは、精子の数は正常と変わらないのに、大半でアクロソームに奇形が見つかり、べん毛などの運動にも異常があった。 受精成功率は 10% 以下と低かった。

ただ、精子の頭部を針で卵子に直接送り込む顕微授精をすると、成功率は高まり、受精卵も正常に成長した。 兼森芳紀・筑波大助教は「人でも ACRBP の欠損による異常が精子の運動性低下を引き起こしている可能性がある。 将来的に、男性不妊の治療法を選ぶ遺伝子診断などに応用できるかもしれない。」と話す。 (吉田晋、asahi = 6-28-16)

今年も蚊にご用心 デング熱・ジカ熱 … 妊婦も不安

蚊が飛び交う季節が、今年もやってきた。 気になるのは、かゆみだけでなく、蚊がウイルスを運ぶ感染症だ。 一昨年、約 70 年ぶりに国内感染が確認されたデング熱だけでなく、中南米を中心に流行中のジカウイルス感染症(ジカ熱)もあり、国や自治体は注意を呼びかける。 本格的な夏を前に、蚊よけビジネスも熱を帯びる。

「いつどんな形でウイルスが広がるか分からない。」 横浜市の会社員野沢知子さん (32) は妊娠 7 カ月。 公園などに外出する際は長袖を着て虫よけスプレーを欠かさない。 7 階の自宅マンションでも、虫よけキャンドルをたき、蚊に刺されないように気を配る。 妊娠中の友人とも、蚊の対策が話題にのぼることが多い。 心配の種はジカウイルス。 日本にも広く分布するヒトスジシマカを媒介して感染が広がる。 ウイルスを持つ人の血を吸った蚊が別の人を刺し、「人から蚊」、「蚊から人」という感染を繰り返して広がる。 ヒトスジシマカは 5 月中旬 - 10 月下旬に活動する。

妊婦が感染すると、小頭症の赤ちゃんが生まれる恐れが指摘されている。 ブラジルなどで流行し世界保健機関 (WHO) が 2 月、緊急事態を宣言し、タイ、フィリピン、ベトナムでも流行。 国内でも今年、海外で感染した 7 人の発症が報告された。 人口の約 1 割をブラジル人が占める群馬県大泉町は、現地に訪れる人も多いとみられるため、ポルトガル語で注意を呼びかけるポスターを町内のブラジル料理店などに配った。 リオデジャネイロ五輪・パラリンピックを控え、厚生労働省は現地で蚊に刺されないよう注意喚起し、妊婦は流行地への渡航を控えるよう呼びかけている。 (松本千聖、福宮智代、武田耕太、asahi = 6-26-16)

マダニ媒介の感染症に抗インフル薬 臨床研究開始へ

2013 年に国内で患者が初確認され、死に至る場合も多い重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) について、愛媛大などのグループが抗インフルエンザ薬の「アビガン(一般名・ファビピラビル)」を使った臨床研究を始める。 マウス実験で効果が確認されたため、臨床研究で人での効果と副作用を調べ、治療薬としての実用化を目指す。

国立感染症研究所によると、SFTS はウイルスを持った野外のマダニにかまれて感染する。 発症すると高熱が続き、嘔吐や下痢などの症状が出る。 血小板や白血球が減る。 治療薬やワクチンはなく、致死率は 10 - 30%。 国内では今年 6 月 1 日までに西日本を中心に 185 人で確認され、うち 47 人が死亡した。 アビガンは富士フイルム傘下の富山化学工業(東京)が開発した。 ウイルスが遺伝子を複製し増殖するのを妨げるタイプの薬で、エボラ出血熱の治療でも期待された。 (寺崎省子、松本千聖、asahi = 6-22-16)

統合失調症薬使用の 85 人死亡 NPO 法人調査

統合失調症治療薬「ゼプリオン」を使用していた 85 人が死亡していたと、NPO 法人「地域精神保健福祉機構」が 21 日、発表した。 2013 年 11 月の発売から今年 2 月までの国への副作用報告を分析したという。 因果関係は不明で、使用患者の全例調査をすべきだと厚生労働省に求めた。

この薬はヤンセンファーマ(東京都)が製造販売する注射薬。 85 人の死因は不明が最も多く、心疾患、自殺、誤嚥・窒息が続いた。 同社は「指摘は真摯に受け止めるが、薬は安全かつ有効だと考えている。 適正な使用が広がるよう情報提供を続けたい。」としている。 現在の使用者は約 1 万 2 千人。 厚労省は「適正使用が続くよう啓発を続ける」としている。 同薬は投与が 1 カ月に 1 度でよく、利用しやすい薬と知られているという。 (asahi = 6-21-16)

糖尿病になると脳の海馬が萎縮 九州大チームが発表

糖尿病になると記憶にかかわる脳の海馬という部分の萎縮が進むことが、福岡県久山町の住民を対象とした九州大チームの研究で示された。 海馬の萎縮は認知症患者の脳でもよく観察されており、チームは「糖尿病の人は、認知症を発症していなくても脳の異変が始まっている可能性がある」と指摘する。 久山町では九大が長期的な疫学調査を実施しており、糖尿病の人はそうでない人に比べて認知症のリスクが 2 倍ほど高まるとの結果が出ている。 今回は実際に脳がダメージを受けていることを示す内容で、米国で 14 日まであった米糖尿病学会で発表した。

町内に住む 65 歳以上の人を対象に頭部の MRI で脳の容積を測定し、糖尿病の有無との関係を調べた。 1,238 人が参加し、うち 286 人が糖尿病だった。 脳の大きさには個人差があるため、「頭蓋骨(ずがいこつ)の内側の容積に占める脳の容積の割合」を指標に、脳の縮み具合を評価。 年齢差などが影響しないよう統計的に処理すると、糖尿病歴が長いほど脳の容積が小さくなる傾向だった。 中でも記憶と関係が深く、脳の奥の方にある海馬の容積をみると、糖尿病歴が 10 - 16 年だと糖尿病でない人に比べて約 3%、17 年以上だと約 6% 小さいという結果が出た。 (編集委員・田村建二、asahi = 6-16-16)

尿から乳がん・大腸がん発見へ 数年以内の実用化目指す

日立製作所と住友商事などは 14 日、尿に含まれる糖や脂質など老廃物の分析から乳がんや大腸がんを見つける方法を開発したと発表した。 自宅で採取した尿を検査機関に送ってもらい、がんの早期発見につなげようとする試みで、数年以内の実用化を目指している。

健康な人、乳がん患者、大腸がん患者それぞれ 15 人の尿を分析し、検出された約 1,300 種類の糖や脂質のうち、健康な人とがん患者で含まれる量に違いのあるものを探した。 その結果、約 10 種類を比較すれば、健康な人と乳がん、大腸がんを見分けられることがわかった。 比較する種類を減らすと、がんの部位の違いはわからなかったが、がん患者と健康な人は区別できたという。 今後は医療機関と連携して約 200 人の乳がん患者の尿を分析してさらにデータを集める。 がんの進行度や他のがんでも見分けがつくかなどについても研究を進めるという。 (asahi = 6-14-16)

広がる耐性菌、厚労省が対策強化へ 国際連携や監視拡大

世界的に抗菌薬(抗生物質)が効かない耐性菌が増えている問題で、厚生労働省が対策を強化する。 日本で報告例がない耐性菌もすぐに探知できるよう国際連携し、患者の治療に生かす。 院内感染を防ぐ国の枠組みへ病院の参加も促す。 10 日の感染症部会で専門家会議の設置を決め、監視体制や抗菌薬の適正使用を議論する。

耐性菌は、抗菌薬の使い過ぎや、菌がまだ体に残っているのに薬の服用をやめるなど不適切な使用が原因。 感染をくり返し、ほかの薬が使われると、複数の薬が効かない多剤耐性菌になり、治療が難しくなる。 耐性菌による死者は 2013 年は世界で少なくとも 70 万人とされ、国境を越える人の往来が急増する中、50 年には 1 千万人に上るとする推計もある。 5 月の伊勢志摩サミットの首脳宣言でも重要課題に位置づけられた。 (福宮智代、asahi = 6-10-16)

◇ ◇ ◇

あらゆる抗生物質が効かない「スーパー耐性菌」、米国で初の感染例

米疾病管理予防センター (CDCP) は 26 日、知られている抗生物質すべてに耐性を示す細菌への国内初の感染症例を報告し、この「スーパー耐性菌」が広がれば、深刻な危険をもたらしかねないと重大な懸念を示した。 トーマス・フリーデン CDCP 所長はワシントンのナショナル・プレス・クラブでの講演で「ポスト抗生物質の世界に突入するリスクがある」と語った。

所長によると、ペンシルバニア州に住む 49 歳の女性がかかった尿路感染症は、「悪夢のような細菌」に最終的に投与される抗生物質コリスチンでも制御できなかったという。 女性には発症前 5 カ月の旅行歴もなかった。 このスーパー耐性菌は、米国微生物学会の医学誌に掲載されたウォルター・リード陸軍病院の研究結果の中で報告された。 それによると、プラスミドと呼ばれる DNA の小片を媒介して、コリスチンへの耐性を示す「MCR?1MCR?1」遺伝子が取り込まれたという。

研究チームは「我々の知る限り、MCR?1 が米国で見つかった最初の例だ」とし、「真に幅広い薬剤耐性菌の登場を告げるものだ」と指摘した。 ハーバード大医学大学院の上級講師である微生物学者のゲール・キャッセル博士は「適切に抑制されなければ、病院のような環境でもすぐに広がる可能性がある」と指摘。 ただ、ペンシルバニア州の患者がどのように感染し、コリスチン耐性菌が米国や世界でどのくらい存在するかを調べなければ、拡散するスピードはわからないと述べた。 (Reuters = 5-27-16)

肺難病、母のおなかごしに針刺し手術 出生前・後で治療

大阪大医学部付属病院は 7 日、生まれつき肺のつくりが通常と異なる重い病気の女児に、出生前の治療と出生後の手術を行い、成功したと発表した。 後遺症もなく先月下旬、退院したという。 女児の病気は肺が作られるとき、ふくろ状ののう胞ができる先天性肺のう胞性腺腫様奇形 (CCAM)。 同病院での胎児への治療は昨年度 5 例あるが、重い CCAM の子どもに出生前と出生後に治療した例は国内では報告がないという。

CCAM は 5 千人に 1 人の割合で発症。 大半は胎児のうちにのう胞が自然に小さくなるが、重症化すると心臓や肺を圧迫、呼吸不全で亡くなることもある。 そこで同病院胎児診断治療センターのグループは、23 3週の胎児の段階で、母親のおなかごしに針を刺して胎児ののう胞を小さくした。 出生前に再び悪化したため、生後 2 日目に人工心肺をつけた状態で左の肺を一部切除。 生後 14 日目に左肺に残った病変を取り除く手術をした。 女児は人工呼吸器も外して 5 月 21 日に退院した。 親は「元気になって退院できてうれしい」と話していたという。 (後藤一也、asahi = 6-8-16)

膵臓がん、増殖抑えるカギは遺伝子「ムサシ」 慶大など

膵臓(すいぞう)がんができる時に働く遺伝子を慶応大と米カリフォルニア大サンディエゴ校のグループがマウスの実験で確認した。 この遺伝子の働きを止めると、がんの増殖を抑えられた。 難治がんの代表といわれる膵臓がんに対する新たな治療薬の開発につながる可能性がある。 英科学誌ネイチャー電子版に 7 日発表する。

慶応大学の岡野栄之(ひでゆき)教授(生理学)が 1990 年代に見つけた遺伝子「Musashi (ムサシ)」で、他の遺伝子の働きを調節し、幹細胞では、増殖する時に重要な役割を果たすことが知られている。 この遺伝子が過剰に働くと、脳腫瘍(しゅよう)などの発がんにつながることが指摘されてきた。 グループは、膵臓がんでこの遺伝子が過剰に働いていることをマウスの実験で確認し、抗がん剤の耐性にかかわっていることも見いだした。 ヒトの膵臓がん細胞を移植したマウスで、この遺伝子の働きを止めると、がんの増殖を抑えられることも確認した。 岡野教授は「Musashi を標的とした抗がん剤の開発が期待される」と話している。 (瀬川茂子、asahi = 6-7-16)

おたふく風邪患者が増加中 5 月は前回流行に次ぐ高水準

おたふく風邪(ムンプス、流行性耳下腺炎)の患者が増えている。 国立感染症研究所(感染研)が 3 日発表した集計によると、5 月は前回流行した 2010 年に次いで高い水準で推移しており、注意報が出た県もある。 専門家は合併症を引き起こすこともあるとして注意を呼びかけている。 感染研によると、5 月 9 - 15 日は 1 医療機関あたりの患者報告数が 0.95 人。 16 - 22 日も同数で、いずれも過去 5 年間の同時期平均に比べて多い。

16 日からの 1 週間の患者数を都道府県別でみると、宮崎(3.42 人)、山形(3.07 人)で、注意報を出す基準(3 人)を超えていた。 ほかには佐賀(1.91 人)、鹿児島(1.82 人)、石川(1.72 人)、奈良(1.68 人)、岡山(1.59 人)、埼玉(1.37 人)などで多い。 4 - 5 年周期で流行を繰り返し、ここ数週間は流行した 06 年、10 年に次いで高い水準だという。 おたふく風邪にかかると、発熱や頭痛、耳の下が腫れるなどの症状のほか、重い合併症を引き起こすこともある。 感染症に詳しい川崎市健康安全研究所の岡部信彦所長は「合併症は難聴が特に多く、発症に気がつきにくいので注意が必要だ。 任意だが、予防にはワクチン接種を勧めたい。」と話す。 (松本千聖、asahi = 6-4-16)