朝食抜くと、脳出血リスク 3 割増

朝食を抜くことが多い人は、毎日食べる人に比べて脳出血のリスクが 3 割以上高まるとの調査結果を、国立がん研究センターなどの研究チームが発表した。 8 県の男女約 8 万人(45 - 74 歳)を平均で約 13 年間追跡した。 その間、脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)を発症した 3,772 人と、虚血性心疾患(心筋梗塞、急性心臓死)を発症した 870 人について、朝食との関連を調べた。

朝食を「毎日食べる」から「週に 0 - 2 回」まで 4 段階に分類。 「毎日」を基準とした場合、「週に 0 - 2 回」は脳出血を起こすリスクが 1.36 倍、脳卒中全体では 1.18 倍高かった。 心疾患では有意差は見られなかったという。 チームによると、朝食を抜くと空腹によるストレスなどで血圧が上がることが知られている。 高血圧は脳出血の大きな要因で、中でも早朝の血圧上昇がリスクを高めるという。 解析をした磯博康・大阪大教授(公衆衛生学)は「そうした背景が脳卒中を引き起こす原因につながっている可能性がある」と指摘する。 (asahi = 2-5-16)

がん新薬、副作用の糖尿病に注意を 使用の増加見越し

免疫を再活性化させる新しいタイプのがん治療薬「オプジーボ(一般名・ニボルマブ)」について、厚生労働省は、1 型糖尿病の副作用に注意するよう求める通知を日本医師会や関連学会などに出した。 薬が使える対象が、昨年 12 月に肺がんの一種にも広がり、使用患者が大幅に増えることが見込まれるためという。

オプジーボは点滴薬。 2014 年 7 月に皮膚がんの一種「メラノーマ」の治療薬として承認された。 厚労省によると、使用後に 1 型糖尿病を発症したとの報告が 7 例あった。 死亡例はないが、1 型糖尿病は急激に重症化し、適切な治療をしないと死亡するリスクもあるという。 また、生涯にわたってインスリンの注射が原則必要になる。 通知は 28 日付。 患者に副作用の説明を十分にし、使用中の患者に急な血糖値の上昇、口の渇き、体重減少などが出た場合は、糖尿病の専門医と連携して対応することを求めている。 (武田耕太、asahi = 1-30-16)

膀胱がん、さらに 6 人発症 化学物質扱う 63 事業場調査

発がん性のある化学物質を扱う工場で従業員ら 5 人が相次いで膀胱(ぼうこう)がんを発症した問題で、厚生労働省は 22 日、この工場以外でも、同じ物質を扱う 4 事業場で退職者含めて 6 人の発症者がいたと発表した。 「業務との関係性は低い(同省)」というが引き続き調査を進める。

問題は昨年 12 月に発覚。 同省は、原因として疑われる化学物質「オルト-トルイジン」などの利用を国に届け出た事業場のほか、過去に扱っていたり、取り扱いを労働基準監督署で把握したりしている 63 事業場を対象に調査。 21 日時点でまとめた結果、4 事業場で退職者 4 人、現職 2 人の計 6 人に膀胱がんの病歴があった。 このうち、いまもオルト-トルイジンを扱う 2 事業場では退職者と現職が 1 人ずつ発症。 2 人とも化学品のサンプリングに携わったが、その製造過程でオルト-トルイジンが発生していたという。 (末崎毅、asahi = 1-22-16)

◇ ◇ ◇

5 人が膀胱がん発症 染料のもとを製造する事業場で勤務

厚生労働省は 18 日、染料や顔料のもとを製造する事業場で 5 人が膀胱がんを発症したと発表した。 発がん性がある「オルト-トルイジン」を含む複数の化学物質を扱っていた事業場で、働いていた約 40 人のうち 40 - 50 代の男性 4 人と退職した 1 人が、昨年から今年にかけ相次いで膀胱がんを発症した。 国は原因の特定を急ぎつつ、業界団体に防止対策をとるよう要請した。 厚労省は事業場名を公表していない。 関係者によると、がんの発症者が出たのは、化学製品をつくる企業の北陸地方の工場だ。

厚労省によると、現職でがんを発症した人の就労歴は 18 - 24 年。 退職した 40 代の男性 1 人も発症し、事業場が今月 3 日に労働局に報告した。 死亡者はいないが、発症者が労災保険を請求する動きが出ている。 発症者はオルト-トルイジンなど「芳香族アミン」に分類される五つの化学物質を反応させたり、生成物を乾かしたりする作業をしていた。

オルト-トルイジンはもともと発がん性を指摘されており、事業者には法令で、空気中の濃度が有害にならないようにするために物質を密閉して使うことなどが求められている。 この企業の担当者は取材に対し、「製造は続けているが、マスクで防護をしている」と話した。 (末崎毅、北川慧一、asahi = 12-18-16)

がんの 10 年生存率 58.2% 部位で差、浮き彫りに

国立がん研究センターなどの研究グループは 19 日、がん患者を 10 年間追跡して集計した 10 年後の生存率を初めて公表した。 全てのがんの 10 年生存率は 58.2% で、5 年生存率より 5 ポイント近く低かった。 胃や大腸では 5 年生存率とほとんど変わらない一方、乳房や肝臓は 5 年後以降も下がり続けており、部位別の傾向が浮き彫りとなった。

研究グループは一般的な 5 年生存率のほか、より長期の分析を進めており、全国規模の 10 年生存率が初めてまとまった。 がんと診断された場合、治療でどのくらい生命を救えるかを示す国の指標となる。 県立のがんセンターや国立病院機構など全国 16 のがん専門病院で、1999 年から 2002 年に、がんと診断された約 3 万 5 千人を追跡した。 初期から末期まですべての進行度合い(ステージ)が含まれている。 主な部位別では、甲状腺の 91% が最も高く、前立腺 (84%)、子宮体がん (83%)、乳房 (80%) と続いた。 低いのは膵臓 (4.9%) で、肝臓 (15%)、胆のう (20%)、胆道 (20%)、食道 (30%) と続いた。

5 大がん(胃、大腸、肝臓、肺、乳房)のうち、胃と大腸は 5 年生存率と比べて 2 ポイント前後しか変わらなかった。 臨床現場では現在、5 年間が治療や経過観察の目安とされており、それを裏付けた格好となった。 一方、乳房の場合、5 年生存率は 9 割近いが、5 年後以降もほぼ同じ割合で生存率が下がる。 集計した千葉県がんセンター研究所の三上春夫・がん予防センター部長は「何年経っても再発し、根治が難しいことを示している」と話した。 (石塚広志、asahi = 1-20-16)

原因不明のまひ 26 都府県から 66 人報告

■ 感染研最新調査 20 歳未満が 9 割

原因不明のまひを起こす子どもが昨年夏から相次いだ問題で、国立感染症研究所(感染研)は 19 日、実態調査の最新情報を明らかにした。 昨年 8 月から 12 月 3 日までに報告された患者は、大人も含めて 26 都府県の男女 66 人としている。

原因不明のまひは、発熱やせきなどの症状が出た後に起き、一部の患者から「エンテロウイルス D68」が検出されている。 まひが出た患者の報告は昨年 10 月時点では 47 人だった。 感染研によると、12 月 3 日現在の患者 66 人のうち 6 歳以下は 41 人。 20 歳未満が全体の 9 割強を占めた。 性別は男性 35 人、女性 30 人、不明 1 人。 発症した時期は 9 月に集中していた。 (asahi = 1-20-16)

ヒト ES 細胞から脳下垂体を作製 名大・理研チーム

ヒトの ES 細胞(胚〈はい〉性幹細胞)から、成長ホルモンなどを出す脳下垂体を作ることに、名古屋大学と理化学研究所のチームが初めて成功した。 14 日、英科学誌ネイチャーコミュニケーションズ電子版に発表した。

下垂体は人間の成人で 1 センチ程度。 成長ホルモンや副腎皮質刺激ホルモンなど主に6種類のホルモンを分泌する。 腫瘍などで機能が低下すると血圧低下や不妊などの症状を引き起こす。 研究チームは、ヒト ES 細胞にたんぱく質を加え、約 80 日かけて人工下垂体を培養することに成功した。 それぞれ分泌するホルモンは限られるが、計 5 種の人工下垂体が出来たという。 (月舘彩子、asahi = 1-16-16)

アルツハイマー病の進行を止める化学物質が発見される?

アルツハイマー病の進行には脳の炎症が大きく関係している。 脳の炎症が、アルツハイマー病の進行に大きく関係している可能性があるという研究結果が報告された。 この新たな研究報告によると、脳の炎症を抑えることがアルツハイマー病の治療や予防につながる可能性があることが分かった。 イギリスのサウサンプトン大学の研究チームが行った一連の実験を通じて、神経炎症を抑える化学物質が、アルツハイマー病にまつわる記憶障害や行動の変化を予防する可能性が報告された。 この病気をめぐっては、約 530 万人のアメリカ人が罹患している。

「この研究によって、アルツハイマー病に挑戦できる道を示すことができた。 できるだけ早く、臨床の現場に導入すべき時だ。」 1 月 8 日発行の学術誌 Brain に掲載された論文の主執筆者である、ディエゴ・ゴメス・ニコラ医師はこう述べた。 免疫システムの過度な活動が慢性的な炎症につながる可能性については、これまでの研究でも既に報告されている。 今回の新しい発見で、炎症がアルツハイマー病の結果に起こるものではなく、アルツハイマー病の原因だということが明白になった。

この実験の 1 つでは、研究グループは健康な脳と、アルツハイマー病にかかった患者の脳の組織を観察した。 そして、アルツハイマー病にかかった患者の脳組織では、脳や脊髄にある免疫細胞「ミクログリア」の水準が高くなっていることが分かった。 このことは、より炎症が進んでいることを示している。 アルツハイマー病が重篤になるにつれて、ミクログリアの数を調整する分子がより活発になり、その結果として、脳で炎症が引き起こされていたのだ。 また、アルツハイマー病と似たような状態のマウスを用いた実験では、GW2580 という化学物質が記憶障害と問題行動を減らすことが発見された。

これらの物質はマウスのミクログリアの増加を抑え、一度ミクログリアの数が安定すると、病気の進行も止まることが分かった。 アルツハイマー病の患者は、脳の神経細胞間の伝達が断続するということが起きているが、GW2580 はこれを抑えることに役立つ。 GW2580 を含む薬をこれらのマウスに投与すると、薬を投与していないマウスと比べ、記憶障害や問題行動が減少するという結果が出た。

「これらの発見は、アルツハイマー病の治療法の開発のための道筋が明らかになったことを示す証拠のようなものである。」 ゴメス・ニコラ博士はこう発表文で述べた。 「この研究の次のステップは、同じ分野のパートナーと一緒に、安全で安定した治療薬を発見し、実際の人間にも効果があるかを検討することにある。」 この研究結果は、炎症を抑えるような食生活や生活様式が、アルツハイマー病の予防において重要であることも示している。 しかし、研究グループによると、まだ推奨できる段階には至っていない。

科学界の他の研究者たちも、「エキサイティングな大発見」、「励みになる」などと今回の結果について話題にしている。 「高齢化が進む一方で、ここ数十年は新しい認知症の薬が発見されていないこともあり、アルツハイマー病の進行を遅らせたり、治療できたりする方法の発見の必要性がこれまで以上に高まっている。」 アルツハイマー病学会研究開発ディレクターのダグ・ブラウン博士は BBC ニュースにこう述べた。 (Carolyn Gregoire、The Huffington Post = 1-13-16)

関節への mRNA 投与で変形性関節症の進行を抑制 - 東大が成功

東京大学は 1 月 5 日、動物モデルにおいて治療用転写因子の mRNA を関節内へ送達することで変形性関節症の進行を抑制することに成功したと発表した。 同成果は同大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻のハイラトアニ特任研究員、大庭伸介特任准教授、鄭雄一教授(医学系兼担)と医学系研究科附属疾患生命工学センターの位高(高ははしご)啓史特任准教授、片岡一則教授らの研究グループによるもの。

変形性関節症は関節軟骨がさまざまな原因により変性し「クッション」と「ちょうつがい」としての機能を失うことで発生する。 患者は、膝関節だけで国内に 2,530 万人以上いると推測されている。 これまでの治療では、人工関節置換術などの外科的治療を除いて薬物により痛みを取り除いたり、炎症を抑えたりする対症療法が主となっている。

一方、変形性関節症の分子病態が次第に明らかになるにつれ、関節軟骨細胞の内部でその発症や進行に働く分子を標的にした病態修飾薬剤の開発が期待されており、治療に有効な遺伝子発現を調節する転写因子を細胞内で発現させることが、直接的かつ効率的な病態修飾療法の 1 つであると考えられている。

ゲノム DNA から始まる内因性の遺伝子発現においては、タンパク質の遺伝情報をコードする DNA 領域がメッセンジャー RNA (mRNA) としてコピーされ、タンパク質合成の設計図として働くことから、DNA の段階を経ずに、目的とするタンパク質合成を細胞内で迅速に誘導するための新しい核酸医薬として、mRNA の応用が期待されている。

今回の研究では、治療用転写因子 mRNA を高分子ミセル型 mRNA 送達システムを用いて、マウスに投与した。 まず、mRNA 内包高分子ミセルをマウス正常膝関節内に投与したところ、投与 24 時間後から 4 日後まで、関節軟骨細胞における mRNA 由来蛋白質の発現を確認することができた。

次に、変形性膝関節症を発症するモデルマウスの膝関節内に、3 日に 1 回のペースで 1 カ月間、軟骨形成に働く転写因子 RUNX1 の mRNA を内包した高分子ミセルを投与した。 その結果、RUNX1 mRNA 投与群の関節軟骨では、送達した mRNA に由来するタンパク質の発現を認め、コントロール mRNA 投与群と比べて変形性関節症の進行が有意に抑制された。 さらに、主要な軟骨基質蛋白質の 1 つである II 型コラーゲン、軟骨形成に必須の転写因子 SOX9、細胞増殖マーカーである増殖細胞核抗原の発現が高い度合いまで進んでいた。

同研究グループはこれらの結果について「膝関節内に送達した mRNA に由来する RUNX1 蛋白質が関節軟骨内部で治療用転写因子として働くことで、軟骨細胞としての形質の維持や増殖に関わる遺伝子群の発現を調節し、変形性関節症の進行が抑制されたことを示すもの。」と説明している。 (MyNavi = 1-6-16)

脳脊髄液減少症、9 割にブラッドパッチが効果 指針

脳脊髄液が漏れる「脳脊髄液減少症」の治療として行われているブラッドパッチ(自家血硬膜外注入)について、9 割の患者に治療効果があったとの調査結果を厚生労働省の研究班がまとめた。 この治療には保険が適用されていないが、研究代表者の嘉山孝正・日本脳神経外科学会理事長は「保険適用を国に働きかけており、後押しする結果だ」と話している。

脳脊髄液減少症のほとんどに頭痛がみられ、めまい、だるさなどを引き起こす。 患者が症状を訴えても、診断や治療法について医学会の意見が長らくまとまらず、交通事故や労災などで訴訟が相次いだ。 自らの血液を脳脊髄液が漏れる部分に注入すると、血液が凝固して患部をふさぐブラッドパッチという治療法で改善する患者が多いことが分かり、2011 年になって同学会など 8 学会が合同で診療指針を発表した。 (yomiuri = 12-29-15)

大村さん開発のイベルメクチン、胆管がんに効果 九大

今年のノーベル医学生理学賞を受賞した大村智・北里大特別栄誉教授が開発した抗寄生虫薬イベルメクチンに、肝がんの一種の胆管がんを縮小させる効果があることを、九州大の鈴木聡(あきら)教授(腫瘍学)のチームが突き止めた。 米科学アカデミー紀要(電子版)に掲載された。 鈴木教授らはまず、「MOB1」という遺伝子が胆管がんの発症に関連があることを特定。 胆管がん患者や、MOB1 を肝臓で欠損させて胆管がんを発症したマウスの組織では、「YAP1」というたんぱく質が活発に働き、がん細胞が増えていることが分かった。

YAP1 の働きを抑える化合物を調べたところ 4 種類見つかり、うち 1 種類がイベルメクチンで、胆管がんを発症させたマウスに投与すると腫瘍が縮小したという。 ただ、抗寄生虫薬として使うより多い量を投与しなければ腫瘍は縮小しないため、安全性の検討が必要だという。 イベルメクチンは大村さんが発見した細菌を元に開発した抗寄生虫薬で、熱帯地方で流行する河川盲目症などの特効薬。 胆管がんは有効な治療法がなく、新薬の開発が期待されている。 (小林舞子、asahi = 12-24-15)

「DHA や EPA が体脂肪抑える」仕組み解明 京大など

魚油を多くとると、太りにくくなる - -。 魚油に含まれる DHA (ドコサヘキサエン酸)と EPA (エイコサペンタエン酸)が、体脂肪を減らす仕組みを、京都大などの研究チームがマウスを使った実験で解明した。 英科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」電子版に 17 日、掲載された。 DHA や EPA は、体脂肪を増やしにくくしたり、様々な病気を予防したりすると報告されているが、詳しい仕組みは分からなかった。

京大の河田照雄教授(食品機能学)らは、DHA や EPA を加えた高脂肪の餌をマウス群に 10 週間食べさせ、高脂肪の餌だけを与えた群と比べたところ、内臓の脂肪が 15 - 25% 少ない一方、「UCP1」というたんぱく質は 4 倍多くなっていた。 このたんぱく質を詳しく調べると、DHA などの摂取が刺激となって増加が促され、本来は脂肪をため込む細胞が、脂肪を燃やす細胞に「変身」していることがわかった。

今回の実験でマウスに与えた DHA と EPA は、人間に換算すると 1 日 5 - 6 グラム。 マグロのトロ約 100 - 150 グラム分に相当する。 河田さんは「人に効果がある量がどのくらいなのか、臨床研究で確認したい」と話している。 (石倉徹也、asahi = 12-18-15)

微量の血液でがん遺伝子 60 種を解析 国立がん研

わずかな血液でがんに関連する 60 種類の遺伝子異常をまとめて調べる新手法を開発したと、国立がん研究センターのチームが 16 日発表した。 これだけ多くの遺伝子異常を調べるにはがん組織を取り出す必要があったが、新手法なら体に負担をかけずに繰り返し検査できる。 一人ひとりのがんの進み方に合った薬の選択につながる成果だという。

がんの発症にかかわる遺伝子異常は、乳がんや肺がんなどの種類を超えて共通するものがあると最近の研究でわかってきた。 特定の遺伝子異常を標的にした抗がん剤は、効果が認められたがんとは別の種類のがんにも効く可能性がある。 ただ、がん関連の遺伝子異常を網羅的に調べるには、針を刺すなどしてがんの組織を取る必要があった。

研究チームは、がん組織から出た微量の DNA が患者の血液中に含まれることに着目。 膵臓(すいぞう)がん患者 48 人の血液でがん由来の DNA を最先端の解析装置で調べた。 データの解析手法を工夫することで、5 ミリリットルの血液からでも 60 種類の遺伝子異常を正確に検出できることを確認したという。谷内田真一ユニット長は「膵臓がんで確認したが、ほかのがんでも使える手法だ」と話している。 (瀬川茂子、asahi = 12-18-15)

ぜんそく薬にアルツハイマー治療効果 動物実験で確認

ぜんそくなどの治療に使われている薬に、アルツハイマー病の原因となる神経細胞の減少を抑える効果があることを国立長寿医療研究センターなどのグループが動物実験で見つけた。 治療薬開発につなげたいとしている。 16 日付英科学誌ネイチャーコミュニケーションズ電子版に発表した。 アルツハイマー病の脳では、アミロイドβとタウという 2 種類のたんぱく質が多く蓄積している。 タウが集まり、線維状に変化したものが蓄積すると、神経細胞が死んでいき、認知機能の衰えにつながることが知られている。

同センターの高島明彦分子基盤研究部長らは、タウが集まることを阻害する物質を探し、心拍数を上げる薬や気管支ぜんそくの薬として使われている「イソプロテレノール」にその作用があることを見つけた。 そこで、遺伝子操作でタウを過剰に作り、神経細胞が減少するようにしたマウスに、この薬を 3 カ月与えて、脳の変化を調べた。 タウの蓄積が抑えられ、神経細胞の減少も抑えられることを確認した。 高島さんは今後について、「ヒトでも効果があるのか、心臓に負担がかかるなどの副作用はないのかなどを臨床研究で明らかにしたい」と話している。 (瀬川茂子、asahi = 12-17-15)

着床前スクリーニング、100 組先行へ 産科婦人科学会

体外受精させた受精卵の全ての染色体を調べて異常がないものを子宮に戻す「着床前スクリーニング」について、日本産科婦人科学会は 12 日、2017 年までに先行して 100 組に実施する臨床研究計画を発表した。 その後、この受精卵検査の有効性を本格的に調べる研究に入るという。

先行する研究は、流産を 2 回以上した夫婦 50 組と、体外受精で 3 回以上妊娠しなかった夫婦 50 組が対象。 いずれも 35 - 42 歳に限定する。 妊娠率や流産率について、同時期に体外受精した人たちと比較する。 この結果を参考に、その後の研究の症例数を決めるという。 研究に参加する医療機関はそれぞれの倫理委員会で研究が認められた後、学会が指定するという。 (合田禄、asahi = 12-12-15)

日産婦、卵子「若返り」承認 ミトコンドリア注入

日本産科婦人科学会(日産婦)の倫理委員会は 12 日、高齢出産での妊娠率向上などを目指し、自分の卵巣の中から採取したミトコンドリアを卵子に注入する自家移植治療について、臨床研究として実施することを初めて承認した。 晩婚化を背景に「卵子の老化」へ関心が高まっている中、こうした治療方法が「若返り」として注目されているため、実施を容認した。 日産婦によると、民間医療機関から今年 5 月に実施の申請があり妥当性を検討していた。 日産婦は、この医療機関の名称などについて公表していない。

この移植治療は、腹腔(ふくくう)鏡手術で取り出した患者自身の卵巣組織の一部から、卵巣の細胞を採取してミトコンドリアを抽出し、体外受精の時、患者の卵子に、精子とともにこのミトコンドリアを注入する。 ミトコンドリアは、細胞の中でエネルギーを作り出す小器官。 自分のミトコンドリアを卵子に入れることによって「卵子が活性化し、若返る」とされているが、その効果や安全性は分かっていない。 ただ、他人ではなく自分のミトコンドリアを使用するため、倫理的な問題は少ないと判断した。 海外では 200 例以上実施されており、二十数例の出産例があるが国内での実施例はないという。

日産婦の苛原(いらはら)稔・倫理委員長は 12 日の記者会見で「老化した卵子が若返るのではないかという理由で海外で実施されているが、学術的意義や効果は十分検証されておらず、臨床研究で実施を認めた」と話した。 (下桐実雅子、mainichi = 12-12-15)

ミトコンドリアと「卵子の老化」

ミトコンドリアは全ての細胞内にあり、エネルギーを作り出す役割を持つ。 加齢で卵細胞内のミトコンドリアの量が減ったり、遺伝子変異が増えたりすると、エネルギー供給が不十分になり、卵子の成熟や受精などが妨げられ、受精卵も着床しづらくなると考えられている。

最強の抗生物質でも殺せない細菌、中国で発見される 世界に広まるのか

コリスチンは、毒性の強い大腸菌と肺炎菌を殺すための「最後の砦」と言われる強力な抗生物質だ。 ところが、このコリスチンに対して耐性を持つ細菌が発見された。 イギリスの医学雑誌「The Lancet Infectious Diseases (ランセット・感染症)」に 11 月 19 日に掲載されたレポートによれば、これは突然変異した細菌で「MCR-1」という遺伝子を持つ。 初めに中国の養豚場で発見され、その後、生肉(豚)と人間からも発見された。 コリスチンは 50 年にわたって使われている抗生物質で、主に動物に使用される。 人間に処方されるのは、他の抗生物質が効かないと証明された時だけだ。

研究は 3 年にわたって行われた。 その結果、804 匹の動物のうちの 5 分の 1、523 の生肉サンプルの 15%、1,332 人の患者の 1% から MCR-1 が見つかった。 研究者たちは「農業に利用されたコリスチンと、食肉処理された動物から見つかったコリスチン耐性菌、食品から見つかったコリスチン耐性菌、人体から見つかったコリスチン耐性菌の関係性が解明された」と述べている。

研究の結果を受け、科学者たちは「抗生物質の使い方を見直すよう各国に要請している。 著者のうち 2 名は「広がるのを断ち切る方法の 1 つは、農業で使うコリスチンを制限または中止することです。 そうしなければ、大規模な範囲で問題が発生するだろう。」と書いている。

コリスチンは腎臓に害を与えることがある。 そのため 1970 年代に、人間には使われなくなった。 しかし今でも、家畜の病気の治療や予防のために世界中で広く利用されている。 中国は今や世界一の鶏肉と豚肉の生産国であり、家畜に大量のコリスチンを投与している。 また、研究グループによれば、コリスチンは 2010 年にヨーロッパで 5 番目に売れていた抗生物質だ。

「MRC-1 が世界中に広まるのは時間の問題です。 そうなった場合、抗生物質に耐性を持つ他の遺伝子と組み合わされる事態は避けられないでしょう。 そうなれば、抗生物質で感染症を食い止めていた時代は終わりを告げることになります。」と、研究者の 1 人でカーディフ大学の教授ティモシー・ウォルシュは 11 月 19 日に BBC に語った。 今回の研究には、中国、オーストラリア、イギリスの科学者たちが参加した。 資金を援助したのは、中国科学技術省と中国国家自然科学基金委員会だ。

現在 MCR-1 は中国国内でしか発見されていないが、コリスチンの使い過ぎを止めなけれはどんどん広まるだろうと科学者たちは警告している。 「我々をこの問題を訴え続け、政府が動きを起こすよう働きかけなければいけません。 さもなくば、増え続ける患者に対して『申し訳ありませんが、あなたの感染症を治療する薬はありません』と言わなければならなくなるでしょう。」 (Kim Bellware、The Huffington Post = 12-4-15)

15 歳未満児の脳死臓器提供、移植手術が終了 9 例目

宮崎県都城市の病院で臓器移植法に基づき脳死と判定された 10 歳以上 15 歳未満の男児が提供した臓器は全国各地の病院に搬送され、1 日朝までに移植手術が無事終わった。 15 歳未満からの脳死臓器提供は 9 人目。

心臓は東京大病院で 10 代男性に、肺は岡山大病院で 10 代女性に、肝臓は京都大病院で 10 代女性にそれぞれ移植された。 膵臓(すいぞう)と腎臓は大阪大病院で 40 代女性に同時に移植され、もう一つの腎臓は県立宮崎病院で 60 代女性に移植された。 岡山大病院は 1 日、肺移植を受けた女性の両親のメッセージを公表した。 「手術の終わる 1 日はちょうど娘の 11 歳の誕生日であり、かけがえのない誕生日プレゼントとなりました。 ドナーのご家族を思うと胸が痛みますが、臓器を提供してくださった方の分まで娘には生きてもらいたいです。」としている。 (田内康介、asahi = 12-1-15)

女性の梅毒感染急増 = 昨年の 2 倍、啓発強化へ - 厚労省

性感染症の一つで治療が遅れると死に至ることがある梅毒について、女性の感染者数が昨年の 2 倍に増加していることが 28 日、厚生労働省のまとめで分かった。 妊婦が感染すると死産につながる恐れもあり、同省はチラシを自治体に配布するなど啓発を強化する。

厚労省によると、今年報告があった梅毒の感染者は、10 月までに 2,037 人に上った。 女性は 574 人で、昨年同時期と比べ 2 倍に増えた。 特に 20 代前半は同 2.7 倍で、増加が著しかった。 女性全体では、124 人だった 2010 年に比べ、4.6 倍に増えている。 梅毒は性交渉を通じて感染し、初期段階で陰部にしこりなどが生じる。 早期の薬物治療で完治が可能だが、一度治っても再び感染することがあり、厚労省はコンドームの使用を呼び掛けている。 (jiji = 11-28-15)

犬に移植した人工声帯粘膜から「音」 発声障害治療に光

人為的につくり出した声帯粘膜を犬ののどの声帯に移植し、音を出すことに米ウィスコンシン大の研究グループが成功した。 将来、人間に応用されれば、発声障害がある患者にとって有効な治療法につながる可能性があるという。 米医学誌サイエンス・トランスレーショナル・メディシンで 19 日発表した。

「喉頭」の中にある声帯ヒダは粘膜に覆われている。 肺から送られてくる空気で、ヒダが振動することで声のもとになる音が生まれる。 ヒダは 1 秒間に数百回振動する。 喉頭にある腫瘍やポリープの切除などで、声帯の一部が傷ついたり、加齢で声帯粘膜が硬くなったりすると、声が出ても元通りになりにくい。 今回の研究では、患者や遺体から取り出した声帯の細胞を培養・増殖させるなどして「声帯ヒダ」の粘膜を生体工学でつくった。 死んだ犬から取り出した喉頭に移植し、空気を吹き込んだところ、空気に反応して振動した。 音の周波数などを解析すると、本来、声帯から出る音と似ていることが確認できたという。

東京大病院耳鼻咽喉科・聴覚音声外科の二藤(にとう)隆春講師は、元通りの声が出なくなった患者らにとって有効な治療法となる可能性があると指摘。 これまで十分な治療法はなかったといい、「高齢化社会を迎えて患者が増える中、音声が改善できるのであれば、朗報だ。 ただ人への移植までには課題があり、少し時間はかかるのではないか。」と話す。 (田内康介、asahi = 11-21-15)

世界の糖尿病人口、4 億人超える 国際団体 15 年推計

【ジュネーブ】 各国の糖尿病関連団体でつくる国際糖尿病連合(IDF、本部ブリュッセル)は 15 日までに、2015 年の世界の糖尿病人口(20 - 79歳)が 11 人に 1 人に当たる約 4 億 1,500 万人に上るとの推計を発表した。 先進国だけでなく発展途上国でも増加傾向にあり、40 年には 10 人に 1 人に当たる 6 億 4,200 万人に達する見込みだとしている。 14 日は国連が認定した世界糖尿病デーだった。

国別では 1 - 3 位が昨年と同じ中国(約 1 億 960 万人)、インド(約 6,920 万人)、米国(約 2,930 万人)。 昨年 10 位だった日本は 9 位で約 720 万人だった。 糖尿病に起因する疾患による死者は 500 万人で、6 秒に 1 人が死亡している計算となる。 途上国では糖尿病患者が十分な治療を受けられておらず、特にアフリカでは患者の 3 分の 2 が、自分が糖尿病であることを知らないという。 (kyodo = 11-15-15)

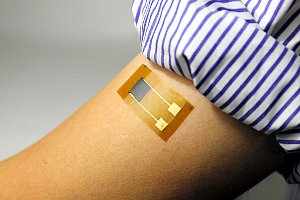

貼るだけで検温、シール状の体温計 東大などが開発

薄くて柔らかいプラスチック製の体温計を東京大などの研究グループが発表した。 髪の毛の太さよりも薄く、曲げても動作する。 皮膚に貼り付ければ、様々な部位の体温を高い精度で測れるという。 米科学アカデミー紀要(電子版)に論文が掲載された。 研究グループは、温度によって電気抵抗が変化するインクをシールに印刷する方法で、0.015 ミリの薄さの温度センサーを実現した。 0.02 度単位の高精度で測れるうえ、体温に近い温度で 1 千回以上繰り返して使えることを確かめた。

印刷技術を使った温度センサーはこれまで、0.1 度以下の精度は困難で、耐久性の問題もあった。 このインクを使えば、広い面積を測れるセンサーを容易に作製できる。 ばんそうこうほどの大きさなら、使い捨てできるほど低コストで印刷できるという。 広い面積の温度を直接リアルタイムに測れるので、赤ちゃんの体温を見守ったり、手術後の患部を常時モニターしたりするのに向くという。 体全体の体温分布を計測し、快適なスポーツウェアの開発につなげるといった応用も考えられる。

東京大の染谷隆夫教授は「センサーにつなげる電源や表示機器の小型化を検討し、3 年後の実用化を目指したい」と話している。 (山崎啓介、asahi = 11-11-15)

慢性骨髄性白血病、「ダサチニブ」中断後に半数再発せず

慢性骨髄性白血病の治療薬「ダサチニブ」を飲み続けて 1 年以上病気が抑えられた患者のうち、約半数の患者は薬をやめても 1 年以上再発しなかったとの研究結果を、全国 41 病院が参加する多施設共同研究グループ(代表・木村晋也佐賀大教授)が発表した。 難治性の白血病が飲み薬だけで治癒する可能性が示された、としている。 英医学誌「ランセット」姉妹誌(電子版)に 10 日掲載された。

造血幹細胞移植しか根本的な治療法がなかった慢性骨髄性白血病は、がん化を抑える治療薬が国内でも 2001 年以降次々に登場した。 課題は、毎日服用が必要で薬剤費が年間 400 万 - 700 万円程度と高価なうえ、いつまで飲み続けなければならないか不明で、中止しても再発しないか、どんな患者で中止可能かなどが焦点となっている。

研究グループは、第 1 世代の薬「イマチニブ」が効かなかったり副作用で使えなかったりした患者らで、第 2 世代の薬「ダサチニブ」を使い 1 年以上、がんの原因遺伝子が検出限界以下だった 63 人について、薬を中止して経過を調べた。 14 年 8 月までの中間的な解析を行ったところ、30 人 (48%) で 1 年以上再発がなかった。 イマチニブが効果不十分でダサチニブに替えた患者では、中止できた人は 8% と少なかった。 一方、イマチニブの副作用が理由で変更した患者では、61% で再発しなかった。

また、免疫細胞である NK 細胞がダサチニブの治療で増加した患者ほど、再発率が低かった。 中止後再発した患者 33 人は全員、服用を再開して半年以内に検出限界以下に戻った。 研究は 16 年 8 月まで、中止後 3 年間の経過をみる予定。 木村教授は、「NK 細胞の増加が薬を中断できる指標になる可能性がある」としている。 (yomiuri = 11-10-15)

乳がん検診 : 超音波併用、発見 1.5 倍 マンモ検査補う

40 代の女性を対象にした乳がん検診の大規模臨床試験で、マンモグラフィー検査に超音波(エコー)検査を加えると、早期の乳がんの発見率が 1.5 倍に上がったとの結果を、大内憲明(のりあき)・東北大教授らのグループが 5 日の英医学誌ランセット電子版に発表した。 若い女性のマンモグラフィーの有効性は 50 代以上に比べると十分とは言えず、グループは「超音波との併用が有効である可能性を示す一歩」としている。

乳がんは日本の女性に最も多いがんで、特に 40 - 50 代に多い。 国は乳房をエックス線で撮影するマンモグラフィー検査を 40 歳以上に 2 年に 1 回受けることを推奨し、自治体が公費助成している。 今回の試験は、医師会など全国 42 団体が参加した「J-START」。 マンモグラフィーのみと、超音波検査を追加した 2 組を比較する世界初の大規模調査で、2007 年度から 6 年間で計約 7 万 6,000 人がどちらかの組で各 2 回の検診を受けた。

その結果、マンモグラフィーのみのがん発見率は 0.33% (117 人)だったのに対し、超音波の併用では 0.5% (184 人)に上昇。 がんの人をがんと正しく判断できる感度は、マンモグラフィーのみで 77% だったが、超音波も受けると 91% に上がった。 発見したがんの進行度を比べると超音波では早期の「ステージ 1」の割合が高かった。 一方で、精密検査が必要とされた人の割合も増え、がんでなかった人は針を刺して細胞を調べるなどの不利益も増す形になった。

マンモグラフィーの定期検診を巡っては、米国の専門委員会が「40 代には推奨しない」との報告書を公表。 米国がん協会は先月、年 1 回のマンモグラフィー検診の推奨年齢を 40 歳から 45 歳に引き上げる指針を発表するなど、議論が続いている。 研究グループは「超音波検査の有効性を示すには、マンモグラフィーとの併用で実際に乳がんの死亡率を減らせるかの検証が必要になる」としている。 (下桐実雅子、mainichi = 11-5-15)

◇ ◇ ◇

乳がんマンモ検診、推奨「45 歳から」 米がん協会

がん撲滅に取り組む米国の有力な非営利団体「米がん協会」は 20 日、乳房 X 線撮影(マンモグラフィー)による乳がん検診の指針を見直し、年 1 回の検診を勧める年齢を従来の 40 歳から 45 歳に引き上げると発表した。 検診では見分けがつかず、異常がないのに体に負担がかかる精密検査をしてしまうリスクなどを重視した。 日本では厚生労働省が 40 歳以上を対象に 2 年に 1 度の検診をすすめている。

見直された指針では、45 歳への引き上げのほか、55 歳以上は 2 年に 1 度の受診でよいことにした。 ただ、40 歳以上の本人が希望する場合は、毎年受けてもかまわないとしている。 乳がんになりやすい家系の女性には適用しない。 医師が乳房のしこりを触って調べる視触診は「明確な効果が確認できない」として推奨対象から外した。 本人が異常に気付いたらすぐに医師に知らせるよう求めている。 (ワシントン = 小林哲、福宮智代、asahi = 10-22-15)

塩野義、インフル 1 日で治療 18 年にも新薬実用化

塩野義製薬はインフルエンザを 1 日で治療できる世界初の新薬を 2018 年にも国内で実用化する。 従来の薬はインフルエンザウイルスの増殖そのものを止める効果がないが、新薬はウイルスの増殖を抑えて死滅させる仕組み。 厚生労働省は画期的な新薬候補として優先的に審査する方針だ。

塩野義の新薬は喉や鼻から人体に入ったウイルスが増殖するときに使う酵素の働きを邪魔する。 ウイルスは増殖できず、そのまま死滅する。 飲み薬として従来品と全く違う仕組みで効く。 インフルエンザ治療薬は現在、スイス大手のロシュが販売する「タミフル」などがある。 だがタミフルはウイルスの増殖そのものを止める効果はなく、服用を 5 日間程度続ける必要があり、患者の負担が重かった。

塩野義は健康な人に投与し、安全性を確認する初期段階の臨床試験(治験)を国内で実施した。 インフルエンザ患者が増える 11 月以降、数百人規模の患者を対象にした第 2 段階の治験を始め、効き目を確認する。 厚労省は画期的な新薬の早期の実用化を促す「先駆け審査指定制度」で、同社の新薬をこのほど指定した。 厚労省から製造販売承認が得られれば 18 年にも発売する。 (nikkei = 10-30-15)

子どもに原因不明のまひ せきの後に発症、国が実態調査

せきなどの症状が出た後、原因不明のまひを起こす子どもが相次いで報告されていることがわかった。 日本小児神経学会などによると、今年 8 月以降、全国で 47 人(0 - 11 歳)が見つかったという。 一部から「エンテロウイルス D68」というウイルスが検出されているが、まひとの因果関係はわかっていない。 厚生労働省は実態調査を始めた。

エンテロウイルスは 100 種類以上ある。 手や口に発疹ができる手足口病や、まひが出るポリオの原因になることでも知られる。 厚労省などによると、呼吸器の症状が出た患者から、エンテロウイルス D68 が見つかったケースは 2005 年以降で 200 件以上報告されている。 まひの症状が出たのは 10 年に山形で 1 件、昨年に広島で 1 件報告されていた。 米国では昨年、重い呼吸器症状の報告が 1 千件以上あり、その一部でまひ症状もみられたという。 (asahi = 10-29-15)