「私たちは幸せです」 性的少数者のパレードに 5 千人

性的少数者への理解を求める大規模なパレードが 8 日、東京都渋谷区であった。 主催した NPO 法人「東京レインボープライド」によると、約 5 千人が参加。 性の多様性を象徴するカラフルな旗や垂れ幕を持ち、渋谷駅前のスクランブル交差点など約 3 キロを歩いた。

白いタキシード姿で参加した埼玉県和光市の会社員、吉弘彩七(あやな)さん (24) は身体的には女性だが、心の性が「男性寄り」だという。 白いドレス姿の米国人パートナー、マルティネス・リンさん (29) と参加した。 吉弘さんは、「差別や偏見で大変というイメージがあるけど、『私たちは幸せ。 ラブラブです。』というところを見せたい」と話した。

代々木公園に設けられたステージには、米国のケネディ駐日大使も登壇。 「誰もが愛する人と結婚できるようになるべきだ」とあいさつし、大きな拍手を受けた。 その後の朝日新聞などの取材に対し、「米国でも時間をかけて少しずつ、同性婚の合法化を実現してきた。 日本でも運動は前進しており、支援していきたい。」という考えを示した。 (asahi = 5-8-16)

性的少数者 (LGBT) のカミングアウト「後押しの法律を」 細野氏

■ 細野豪志衆院議員(性的少数者の課題を考える超党派国会議員連盟の顧問)

去年は東京都渋谷区の条例がニュースになったが、今年は国会が動くか動かないかだ。 我々(民進党)は差別解消(法案の骨子)というたたき台を出しており、せめてそこまではいきたい。 ただ、自民党からそれとは違う案が出てきた。

(自民党は)「カミングアウトする必要のない社会」というが、これ(「東京レインボープライド 2016」のパレード)を見たら分かる通り、カミングアウトして自由に生きたいという人は日本にたくさんいる。 そういう人たちを後押しするような法律をつくりたい。 我々は国会議員なので、そこ(立法)で役割を果たしたい。 ちょうど今、分水嶺、分かれ目だ。(パレードの出発前、東京・代々木公園で記者団に対して) (asahi = 5-8-16)

生活道路にオービス導入 事故抑制? 埼玉・岐阜で試行

住宅街などにある道幅の狭い「生活道路」での事故を減らすため、警察庁は小型の速度違反自動取り締まり装置(オービス)の運用を埼玉、岐阜の両県で始めた。 効果や課題を検証し、全国への普及につなげていきたい考えだ。 運用を始めた小型オービスは、▽ 1 人で持ち運びできる可搬式(重量約 8 キロ)、▽ 車両で運べる半可搬式(同約 500 キロ)、▽道路標識のように支柱を地中に埋める固定式(同約 50 キロ) - - の 3 種類。 価格はいずれも約 1 千万円で、警察庁が 3 月末に埼玉、岐阜両県警に各種類 1 台ずつ計 6 台を配備した。

生活道路は、道幅が狭いため違反車両を止める場所がなく、警察官による取り締まりが難しかった。 だが、小型オービスならその場で車を止める必要がない。 取り締まる仕組みは、幹線道路や高速道路のオービスと同じだ。 速度を超過した車の運転席やナンバーを自動撮影し、後日、警察が運転者を呼び出して違反切符を切る。 可搬式と半可搬式は、事故の発生状況などに応じて設置場所を変えることができる。 (八木拓郎、asahi = 5-6-16)

「我が子のような作品」 新五輪エンブレムの野老朝雄氏

2020 年東京五輪・パラリンピック組織委員会は 25 日、旧エンブレムの白紙撤回を受けて改めて選考していた新しいエンブレムを、最終候補の 4 作品の中から作品 A の「組市松紋(くみいちまつもん)」に決定したと発表した。 制作者は東京都在住のアーティスト野老朝雄(ところ・あさお)さん (46)。 江戸時代に広まった市松模様を藍色の四角形の組み合わせで表現し、日本らしさを描いた。

審査はこの日、21 人の有識者からなるエンブレム委員会(委員長 = 宮田亮平・文化庁長官)が 1 人 1 票を記名で投じ、野老さんの作品は 1 回目の投票で過半数の 13 票を獲得。 午後の組織委員会理事会で、全会一致で承認された。 野老さんは「とても長く時間をかけて作図した。 我が子のような作品。」と述べ、宮田委員長は「藍色一色で寡黙でありながら、多弁なデザイン。 皆さんに愛していただき、応援し続けてもらいたい。」と話した。 (原田亜紀夫、asahi = 4-25-16)

前 報 (12-7-15)

ビール戦争、泡立つクラフト すっきり減税? 追い風に

長野県佐久市の地ビールメーカー、ヤッホーブルーイングの工場では、黄緑色の缶が勢いよく製造ラインを流れていた。 コンビニ大手ローソンで定番商品となった「僕ビール、君ビール。」シリーズから、26 日に数量限定で売り出す「よりみち」の缶詰め工程だ。 「このビールは若者向け。 若者から見ると日本の従来のビールはおじさんの飲み物。 これまでのままではビールを飲まない人が増える一方です。」 「インドの青鬼」、「水曜日のネコ」など、ユニークな商品名や個性的な味わいの地ビールをヒットさせてきたヤッホーの井手直行社長が、次の「追い風」と感じているのがビールにかかる酒税を減税する動きだ。

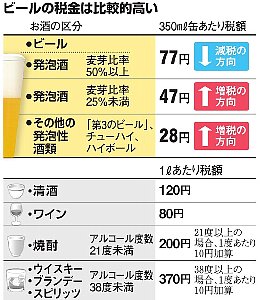

政府・与党内では、ビールの酒税(350 ミリリットル缶あたり 77 円)を引き下げる一方、発泡酒(同 47 円)や第 3 のビール(同 28 円)を増税し、ビール類の酒税を一本化する方向で税制改正が検討されている。 実現すれば、「ビールの味に近くて安い酒」をめざす競争よりも、ビールそのものの味で勝負する競争が活発になると、井手社長は予測する。 ビール類市場のうち地ビールのシェアはまだ約 1% だが、「3、4 年で 3% になる」とみる。

小規模でも味や製法にこだわる「クラフトビール」は最近人気で、キリンビールの推計では消費量が 2014 年の 2 万 4 千キロリットルから 15 年には 4 万キロリットルに増えた。 今年はさらに 2 割増えるという。 大手ビールメーカーがクラフトビールブームに関心を寄せるのも、一連の税制改正をにらんだ動きとみられている。 キリンビールとサッポロビールは 15 年にクラフトビールの子会社を作ったほか、キリンは 14 年、ヤッホーに出資し、主力ビール「よなよな」の生産を受託している。

佐久市にある別の地ビールメーカー、軽井沢ブルワリーの「THE 軽井沢ビール」の缶には小さく「Asahi」と書かれていた。 アサヒビールが 6 月 10 日に発売する今年の中元向けギフトセットで、「スーパードライ」と地ビールの詰め合わせを売り出すためだ。 和田泰治社長は「偶然ですが、ちょうど創業 3 年目の記念日に発売になるのは感慨深い。 アサヒが我が社のビールを選んでくれたのは、大手と遜色のない工場設備が評価された結果」と胸を張る。 同社にもビール減税は追い風で、来年夏をめどに製造能力を現在の 2.5 倍にしたい考えだ。 (松浦新、佐藤秀男 青山直篤、asahi = 4-24-16)

秋田で黄砂を観測 24 年ぶりに 4 月にずれ込む

秋田市で 9 日朝、全国で今年初めての黄砂が観測された。 気象庁によると、1967 年の統計開始以来 2 番目に遅い初観測で、4 月にずれ込んだのは 24 年ぶりという。 昨年の初観測は福岡市の 2 月 22 日だった。 黄砂は、中国大陸の砂漠で風に巻き上げられた細かい砂が偏西風などで日本に運ばれるもの。 秋田地方気象台によると、大陸から風に乗ってきた黄砂が、北海道付近にある低気圧の影響で秋田市に運ばれた可能性があるという。 同気象台の職員が 9 日午前 9 時前、目視で確認した。 視界は 8 キロほどに低下したという。 (asahi = 4-9-16)

成年後見制度促進法が成立 「市民後見人」活用を明記

認知症や精神障害などで判断力が不十分な人の財産管理などを行う成年後見制度の利用促進を図る議員立法が 8 日の衆院本会議で、自民、公明、民進など各党の賛成多数で可決し、成立した。 認知症の高齢者の増加を見据え、後見人のなり手を増やすことが柱。 5 月上旬までに施行される。 ほかに後見人の権限を拡大する民法などの改正法が、6 日の参院本会議で可決して成立。 公布から半年たった後に施行される。 一方、精神障害者団体などから自分で決める権利が侵害されかねないという懸念が出たことを踏まえ、参院内閣委員会は必要な措置を求める付帯決議を可決した。

8 日に成立した新法は市民から後見人を育成して活用を図ると明記。 政府に必要な法整備や財政上の手当てを速やかに講じるよう義務づけた。 首相がトップの利用促進会議を内閣府に新設して後見人による横領といった不正防止策などを議論し、3 年以内に必要な法整備をすることも定めた。 (蔭西晴子、asahi = 4-8-16)

養子縁組・里親推進へ協議会 20 自治体と 13 民間団体

虐待などが理由で親元で暮らせない子どもを家庭的な環境で育てようと、全国の 20 自治体と 13 の民間団体が 4 日、養子縁組や里親への委託を推進する「子どもの家庭養育推進官民協議会」を設立した。 制度の普及・啓発のほか、国内外の先進事例の調査や政府への提言に取り組む。

宮城、長野、三重、広島、宮崎など 11 県と 9 市、全国里親会や全国養子縁組団体協議会などが参加した。 厚生労働省によると、虐待などを理由に親元で暮らせない子どもは約 4 万 6 千人おり、多くが児童養護施設や乳児院に入る。 生みの親が育てられない子を引きとって法的に親子になる特別養子縁組は 2014 年度で 513 件、里親に委託された子どもは昨年 3 月末時点で 4,731 人にとどまる。

会長に就いた鈴木英敬・三重県知事は「こういう課題があると知らないことが、子どもたちの幸せの障害になっている。 現場を知る民間と連携し、地に足のついた活動をしたい。」と話した。 (伊藤舞虹、asahi = 4-4-16)

租税回避地の秘密ファイル、日本からも 400 の人・企業

南ドイツ新聞と「国際調査報道ジャーナリスト連合 (ICIJ)」が入手したタックスヘイブン(租税回避地)の秘密ファイルには、日本国内を住所とする約 400 の人や企業の情報が含まれている。 ICIJ と提携する朝日新聞が分析・取材したところ、政治家ら公職者は見当たらなかったものの、医者や実業家らが資産や利益を租税回避地に移そうと試みていたことがわかった。

兵庫県内の医師 (60) によると、東南アジアで病院を開業しようとした際、香港のコンサルタント会社から勧められ、2011 年に英領バージン諸島にある会社の株主になった。 「病院で利益が出たらこの法人にまわす考えだが、今のところ余裕はなく、メリットは享受していない」という。 さらに別の病院も開きたいと考えており、「海外からの投資を集める窓口としても使いたい」と語った。 (五十嵐聖士郎、編集委員・奥山俊宏、asahi = 4-4-16)

医療・年金 … 増える負担 4 月から暮らしこう変わる

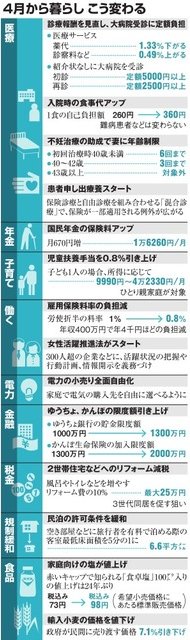

4 月から暮らしにかかわるさまざまな制度やサービスが変わり、医療や身近な食品といったものでも値上げが相次ぐ。 賃金が伸び悩むなか、負担増を実感する場面が増えそうだ。 病気やけがの際に大病院で受診すると、診療所や中小病院の紹介状がなければ初診で 5 千円以上、再診で 2,500 円以上の定額負担がかかる。 対象は大学病院など約 240 病院。 症状が軽い人に大病院の受診を控えてもらう狙いだ。 入院中の食事代は 1 食 100 円上がって 360 円になる。

年度ごとに見直される年金額は今回据え置かれるが、国民年金の保険料は月 670 円上がって月 1 万 6,260 円になる。 (asahi = 3-31-16)

◇ ◇ ◇

食卓塩、24 年ぶり値上げへ 包装材の高騰などで 3 割増

家庭向けの「食卓塩」と「クッキングソルト」の価格が、4 月 1 日の出荷分から約 3 割引き上げられる。 値上げは 1992 年以来、24 年ぶり。 メキシコから原料として輸入している塩の調達費や商品の包装材の価格が上がっているためだ。

販売する公益財団法人の塩事業センターによると、赤いキャップで知られる食卓塩 100 グラム入りは、希望小売価格にあたる標準販売価格が税込み 73 円から 98 円に、クッキングソルト 800 グラム入りは 146 円から 198 円になる。 一方、食卓塩 300 グラム入りの価格は据え置く。 同センターは、家庭などで使う塩の販売で、国内シェアの約 3 割を占める。 「製造コストの上昇を、自助努力のみで吸収することが困難な状況となった」としている。 92 年当時は、日本たばこ産業 (JT) として販売していた。 (西尾邦明、asahi = 3-29-16)

電子マネー 5 兆円へ 流通系 vs 交通系、覇権争う

カードをサッとかざすだけでお金の支払いができる電子マネー。 その決済額は今年、5 兆円を超える勢いで伸びている。 地方で利用者を伸ばす流通系は都市部の攻略をめざし、首都圏での利用が中心の交通系もシェア拡大に向けて動き出した。 小売り大手のイオンは今月、WAON (ワオン)での決済が初めて年間 2 兆円を超えたと発表した。 電子マネーに参入して丸 9 年。 店頭での勧誘に加え、電子マネーに交換できるポイント特典も使って利用者を増やし、店頭での決済の 3 割をワオンが占めるまでに育った。

日本銀行の集計では、昨年の主要な電子マネーの決済額は計 4 兆 6,443 億円(乗車や乗車券購入は除く)と過去最高だった。 クレジットカードの 10 分の 1 程度だが、1 千円以下の決済に絞るとクレジットカードを上回る。 毎年 2 - 4 割前後の伸びがあり、今年は 5 兆円を超えそうだ。 IC カードに現金をチャージ(入金)して使う電子マネーは、ソニー系の Edy (エディ、現・楽天 Edy)と、電車の乗車券がわりに使える JR 東日本の Suica (スイカ)が 2000 年代前半に先行。 07 年 4 月に流通 2 強のイオンとセブン & アイ・ホールディングス (HD) が参戦したことで、利用者は一挙に広がった。

決済額全体の 4 割を占めるワオンの利用者は、イオンがスーパーを多く構える地方・郊外の主婦や高齢者が中心だ。 地方ではワオンの利用率が 7 割を超す店もあるといい、「一度でも体験してもらえると、小銭いらずの快適さからお年寄りでも熱心に使ってくれる(広報)」という。 (藤田知也、asahi = 3-29-16)

牛肉じわり高騰、20 年間で最高値 牛の「少子化」で?

牛肉がじわじわ値上がりしている。 子牛の数が減る「少子化」が原因らしい。 何が起きているのか。 東京・豊洲の食品スーパー「たつみチェーン」は今冬、牛肉全般を約 1 割、100 グラムあたり平均 50 円値上げし、今もそのままだ。 店を訪れた女性会社員 (36) は「牛肉を買うのをやめて、安い豚や鶏を買う回数が増えた」と話す。

農畜産業振興機構によると、今年 2 月の国産和牛 100 グラムあたりの小売価格は、肩肉が 797 円。 前年同期より 2 割近く高く、この 20 年間で最高値をつけた。 豪州産も前年同期より 1 - 2 割高くなっている。 肉牛農家は子牛を増やす「繁殖農家」と、繁殖農家から競りで買った子牛を育てる「肥育農家」に分かれる。 子牛と大人の牛では、えさや飼い方が違うためだ。 このうち、繁殖農家の減り方が深刻で、昨年は約 4 万 7,200 戸と、10 年前よりも約 38% も減った。

肥育農家が 100 頭以上を飼う大きな農家が多いのに対し、繁殖農家は主に10頭前後を飼う小さな農家が米などをつくりながら手がけている。北海道や東北、九州に繁殖農家は多いが、後継者不足と高齢化が著しく全国的に離農が進んでいる。ほとんど休みがないことや、出産時期には夜通し見回りをすることもあり、体力がなくなると続けられなくなるためだ。 (渡辺洋介、asahi = 3-25-16)

虐待通告の子ども、最多の 3 万 7 千人 11 年連続で増加

虐待を受けていると警察が昨年、児童相談所(児相)に通告した 18 歳未満の子どもは 3 万 7,020 人(前年比 28% 増)で、統計が残る 2004 年から 11 年連続で増え、初めて 3 万人を超えた。 警察庁が 24 日、発表した。 警察庁は、増加の理由を、積極的な通報や警察が取り組みを強化したためとみている。

最も多かったのは、包丁を向けて脅したりライターの火を向けて怒鳴ったりする「心理的虐待」で 2 万 4,159 人(同 41% 増)。 このうち、親が子どもの前で配偶者やパートナーに暴力を振るう「面前 DV」が 1 万 6,807 人(同 44% 増)で、大半を占めた。 「身体的虐待」は 8,259 人(同 7% 増)、「育児放棄(ネグレクト)」は 4,431 人(同 14% 増)、「性的虐待」は 171 人(同 3% 減)だった。 (八木拓郎、asahi = 3-24-16)

ゆうちょ銀、貯金限度額 1,300 万円に 4 月 1 日から

政府は 22 日の閣議で政令を改正し、ゆうちょ銀行の貯金限度額を 1 千万円から 1,300 万円に、かんぽ生命保険の契約限度額を 1,300 万円から 2 千万円に、それぞれ引き上げることを正式に決めた。 4 月 1 日から実施する。 限度額の変更は、ゆうちょは 25 年ぶり、かんぽは 30 年ぶりとなる。 自民党が昨年 6 月、郵便局長らの意向を受けて引き上げを政府に提言。 地方銀行などは顧客や預金が奪われると反発した。 だが、政府の郵政民営化委員会(増田寛也委員長)は昨年末、「利用者の利便性向上」を理由に引き上げを提言していた。 (asahi = 3-22-16)

3 世代住宅へ補助は豪邸優遇? 同居しているか確認不要

政府が 2016 年度予算案に盛り込んだ 3 世代同居住宅への補助制度が、国会論戦で注目を集めている。 同居しているかどうかの実態確認が不要で「豪邸への補助」だと批判を受ける。 制度では、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち 2 種類以上が複数ある家を 3 世代住宅と定義する。 木造住宅を新築した場合には最大 30 万円、設備を増設して 3 世代住宅にリフォームした場合には最大 50 万円を補助する。 耐久性にすぐれた住宅の新築やリフォームに最大 165 万円を補助する現行制度の拡充だ。

政府は、現行制度分も含め予算案に 150 億円を盛り込んだ。 3 世代が一緒に住めば、共働き夫婦の代わりに両親が孫の面倒をみられるため、「女性が働きやすくなる」と説明。 安倍政権の看板政策「1 億総活躍社会」の実現にもつながると、強調してきた。 だが、国会審議では野党側から厳しい質問が飛んでいる。 今月 2 日の参院予算委員会では、民主党の蓮舫氏が、「2 世帯同居ができる(高価な)住宅を新築、改築できる豊かな方たちに、150 億円を流す予算だ」と批判した。

■ 「プライバシーに関わる」

批判を受ける理由の一つは、3 世代の同居を確認しなくても、補助金が受けられる点だ。 国土交通省は、制度づくりの段階では住民票の提出などを検討したが見送った。 国会では、「なぜ、同居していなくても補助を受けられるのか」という野党議員の追及に、石井啓一国交相が、「家族の構成、出産の予定や意思の確認はプライバシーに関わる」ため、難しいと判断したと答えた。 担当者は、「同居への補助ではなく、同居できる住宅への補助だ」と説明する。 結果、3 世代が同居していなくても補助を受けられることになった。 (下山祐治、asahi = 3-20-16)

「引くわ」、「僕らに言われても」 校長のあの発言に生徒

大阪市立中学校の男性校長が全校集会で「女性にとって最も大切なのは子どもを 2 人以上産むこと」などと発言したことが波紋を呼んでいる。 市の教育委員会は「不適切発言」として処分を検討しているが、ネット上では発言に批判的な書き込みが多いものの支持する声も根強く、論争が続いている。 発言は、大阪市鶴見区の市立茨田北(まったきた)中学校の寺井寿男校長 (61) が 2 月 29 日朝の全校集会で述べたもの。 「子どもを 2 人以上」のあとに「これは仕事でキャリアを積むこと以上に価値があります」、「子どもが生まれなくなると、日本の国がなくなってしまうからです」などと続けた。

生徒たちはどう受け止めたか。 1 年の女子生徒は集会のあとクラスの女子 4、5 人と感想を言い合った。 「ひくわ」、「なぜあんなこと言うんやろ?」。 全員が校長の発言に否定的だったという。 校長は「子育てのあと、大学で学び専門職に就けばいい」とも言った。 女子生徒は「私はまず大学に行きたい。 女性だけが年を取って入学するなんておかしい。」 別の 1 年の女子生徒は「勉強するのも記憶力や集中力がある若いときの方がいい」と言った。

2 年の男子生徒は「男だろうと女だろうと、人生の大切な選択を他人に決められるべきではないと思う。」 別の 2 年の男子生徒は「校長の言葉遣いは悪かったけど、少子化が深刻なのは間違いないと思う」と理解も示す。 「でも、2 人以上産むべきって中学生の僕らに言われても、どうしようもできない。」(大貫聡子)

■ 「想像力ない」、「メディアが騒ぎすぎ」

大人たちはどう受け止めたか。 平日の夕方、大阪・御堂筋で聞いた。 将来は子どもを産みたいという京都市の女性会社員 (33) は「子どもを産んでこそ一人前と、上から目線で言われている気がした。」 3 人の子どもを育てる大阪府枚方市の男性会社員 (39) も「子どもの数が減っているから産んで増やせというのは短絡的だ」と批判的だ。 一方、兵庫県芦屋市の会社役員の男性 (47) は「校長はキャリアと同じくらい子育ても大切と言っただけ」と支持する。 「女性の社会進出が 100% 正しいとは思わない」、「メディアが騒ぎすぎ」といった意見もあった。

子どもを産みたくても産めない人もいる。 2 年前から不妊治療を続ける福岡市の非常勤職員の女性 (43) は一昨年に体外受精したが、うまくいかなかった。 「私には仕事がある。 子どもがいない生き方もあっていいかも。」と自らを励ましていた。 校長の言葉は胸に刺さった。 「お金がなかったり仕事と両立できなかったり、望んでも子どもを産めない女性もいる。 マイノリティーへの想像力がない。」

2 児の父で、病児保育を手がける NPO 法人フローレンスの駒崎弘樹代表理事 (36) は「国家の存続が個人の意思決定より優先する価値観が発言の土台にある」と感じる。 「出産や子育てについて、まず言うべき相手は中学生ではなくて政治家。 子育ての環境を良くするのは私たち大人の責任のはずだ。」 (山中由睦、asahi = 3-19-16)

〈編者注〉 日々報道される犯罪ニュースの中で、最も聞きたくない惨事は、「親が乳幼児を殺す」ことではないでしょうか? 今、社会が最も気を遣わなければいけないことは、次の世代が幸せな家庭を作り上げられる環境を整えることでしょう。 貧困子育て世代が 10 - 20% もある現実から目を反らすことなく、ただ単に子を増やすことの前に、真摯に取り組むのが先決でしょう。 とりわけ、学校の先生であれば、本質からずれた内容に子供たちが違和感を持つのは当然でしょう。

世界の生活費ランク、東京 11 位 首位シンガポール、大阪 14 位

【ロンドン】 英誌「エコノミスト」の調査機関は 11 日までに、世界主要都市の生活費ランキング 2016 年版を発表した。 最も生活費が高いのは昨年と同じシンガポールで、東京は 11 位、大阪は 14 位だった。

調査を実施した「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット」によると、13 年版で東京が 1 位、大阪が 2 位を占めるなど日本の 2 都市は順位が高かったが、ここ数年は円安などを背景に順位を下げている。 東京は昨年も 11 位、大阪は 16 位だった。 今年は香港が 2 位、ソウルが 8 位で、アジアの 3 都市がトップ 10 入り。 東京は中国の上海と並んだ。 (kyodo = 3-13-16)

2033 年の大安・仏滅決まらず? 旧暦巡るミステリー

現代人にもなじみ深い大安や仏滅、友引などの「六曜(ろくよう)」、冠婚葬祭や伝統行事の日が定まらないとしたら - -。 旧暦をめぐって、そんな「2033 年問題」が起きている。 17 年先の話とはいえ、一部の業界で解決を探る動きが出ている。 旧暦は一般的に、月の満ち欠けを基本に太陽の動きを加えた天保暦のこと。 天保 15 (1844) 年に導入されたが、明治初めに今の太陽暦(グレゴリオ暦)に代わった。 今も太陽暦のカレンダーに記されている六曜などは、旧暦と関係しているものだ。

旧暦は月の満ち欠けの間の 29.5 日前後を 1 カ月とし、1 年は約 354日。 実際の季節とずれが生じるため、ほぼ 3 年に 1 回、うるう月を設けて調整するため、1 年が 13 カ月となる。 その月が何月かを決める目安の一つが、「二十四節気」のうち、冬至や夏至、春分、秋分など 12 ある区切り「中気(ちゅうき)」だ。 冬至を含む月を旧暦 11 月、春分の月を旧暦 2 月などとする一方、中気が全くない月をうるう月とする。 同じ月に中気が 二つ含まれる時もあるが、冬至、春分、夏至、秋分を優先するというルールだ。

中気のない月は 3 年に 1 回程度現れるが、33 年夏 - 34 年春、中気を含まない月が 3 回、中気を二つ含む月が 2 回発生。 即座にうるう月を決められない状態が起きてしまう。 天保暦が実際の太陽の動きに合わせた細かな想定ができていなかったためで、導入後約 190 年の歴史で初めて。 日常生活に支障はないものの、葬儀や祝い事、旧暦に基づく神社の祭り、中秋の名月や旧正月の年中行事などが定まらない事態が起きる。 (岡田匠、asahi = 3-8-16)

マイナンバーカード受け取れない 謎のシステム障害頻発

マイナンバー制度導入

記事コピー (asahi = 9-30-15 〜 3-6-16)

銀行よりお得だって、と殺到 百貨店「友の会」ウハウハ

毎月お金を積み立てると「ボーナス分」の買い物券をもらえる、百貨店の「友の会」が人気だ。 マイナス金利政策の導入などでお得感が注目され、百貨店の担当者は「消費者の節約意識の高まり」とみる。 2 月の申し込みが前年比 2 - 3 倍に増えた百貨店が目立つ。

「友の会」の仕組み、注意点も

例えば、1 口 1 万円を 1 年間の満期まで毎月積み立てると、ボーナス分 1 万円を加えた計 13 万円分の買い物券をもらえる。 期間や金額は違うものの、多くの百貨店が同様なサービスを提供する。 満期まで積み立てないとボーナスはつかず、買い物にしか使えないなど制約もある。 利子のつく預金とは違うが、仮に利回りに換算すると年 8.3% となる。 買い物を予定する人には、お得感がある。

来春予定の消費増税で消費が冷え込む恐れもあり、各社は PR に力を入れていた。 さらに、マイナス金利政策もあって各社とも申し込みが急増。 2 月の新規の申し込み口数は、大丸松坂屋が前年比約 3 倍、高島屋が約 2.4 倍、近鉄百貨店が約 2.2 倍。 三越伊勢丹も 2 倍以上に伸びた。 大丸松坂屋での申込者は 9 割が女性で、40 - 60 代が多い。 中元や歳暮、洋服や腕時計など高額商品の買い物のために、積み立てるケースが目立つという。 (岩沢志気、asahi = 3-3-16)

国内宿泊、初の 5 億泊 外国人増、都市部でホテル不足

国内のホテルや旅館への 2015 年の年間宿泊数は前年より 6.7% 多い延べ 5 億 545 万泊で、過去最高を記録した。 外国人の宿泊が前年の 1.5 倍に伸びたことが全体を押し上げた。 宿泊の埋まり具合を示す「客室稼働率」は大阪府や東京都で 8 割を超え、大都市部のホテル不足が深刻な実態も明らかになった。 観光庁が 29 日、速報値を発表した。 宿泊数は泊まった延べ人数に、それぞれ泊まった日数をかけたもの。 5 億泊を超えるのは 07 年の調査開始以来初めて。 外国人旅行者の急増を受け、外国人の宿泊が前年比 48.1% 増の 6,637 万泊となり、11 年に比べ 3.6 倍に増えた。

都道府県別でみると、静岡、佐賀、茨城、三重、滋賀の 5 県で外国人の宿泊数が前年の 2 倍を超えた。 静岡、佐賀、茨城空港には中国の航空会社が乗り入れており、昨年急増した中国人旅行者を取り込んだ。 ホテル不足の大都市部に泊まれなかったツアー客らが周辺の県に流れた影響もある。 一方で、福島県は前年比 19.1% 増の 5 万泊にとどまった。 日本人の宿泊数も前年比 2.4% 増の 4 億 3,908 万泊。 消費増税の影響で落ち込んだ前年から回復したのに加え、円安で海外旅行より国内旅行をする人が増えたためだ。 (大平要、asahi = 3-1-16)

電気・ガス料金、4 月値下げ 大手各社、原油安受け

大手電力 10 社と都市ガス大手 4 社は 26 日、4 月の電気・ガス料金を値下げすると発表した。 原油安を受け、料金算定の基準になる昨年 11 月 - 今年 1 月の燃料価格が、3 月の料金の算定で参考にした価格より下がったため。 家庭向けの電気料金は 4 月から自由に決められるようになるが、大手電力の現行料金や、輸入燃料費の変動を自動的に毎月の料金に反映させる制度は残る。 新規参入組の多くもこの制度を導入し、大手と同額を反映させる方針だ。 (asahi = 2-27-16)

国勢調査で初の人口減少 2010 年から 94 万人減

総務省は 26 日、昨年 10 月に行った 2015 年国勢調査の速報値を公表した。 日本の総人口は 1 億 2,711 万人で、前回の 2010 年調査より 94 万 7 千人 (0.7%) 減り、1920 年の調査開始以来、初の減少となった。 この結果を基にした衆院小選挙区の「一票の格差」は、37 選挙区で最高裁が「違憲状態」の判断基準とする 2 倍以上だった。 (asahi = 2-26-16)

◇ ◇ ◇

39 道府県で人口減、沖縄など 8 都県で増加 国勢調査

総務省が 26 日に公表した 2015 年国勢調査の速報値で、日本の総人口は 1 億 2,711 万人となり、前回 10 年調査より 94 万 7 千人 (0.7%) 減った。 1920 年の調査開始以来、減少は初めて。 前回 10 年の調査より人口が増加したのは沖縄県や東京都など 8 都県にとどまり、残り 39 道府県で減少した。 人口が増加したのは沖縄県(3.0% 増)、東京都(2.7% 増)、愛知県(1.0% 増)、埼玉県(0.9% 増)、神奈川県(同)、福岡県(0.6% 増)、滋賀県(0.2% 増)、千葉県(0.1% 増)。 沖縄県以外では 4 大都市圏が占めた。

一方、減少率が大幅だったのは秋田県(5.8% 減)、福島県(5.7% 減)、青森県(4.7% 減)、高知県(同)など東北地方を中心に 4 大都市圏から離れたところが目立つ。 大阪府(0.3% 減)は戦後初めて減少に転じた。 前回 10 年より減少が緩やかになったのは岩手、鳥取、島根、広島、長崎の 5 県だけ。 33 道府県では減少幅がさらに広がった。 (相原亮、asahi = 2-26-16)

◇ ◇ ◇

小選挙区「7 増 13 減」から「9 増 15 減」に 国勢調査結果適用で

日本経済新聞社は 2015 年の国勢調査結果を使い、人口比に基づく都道府県への議席配分を試算した。 大島理森衆院議長の諮問機関、衆院選挙制度調査会の答申が求めた「アダムズ方式」で、小選挙区の定数を 6 減らす前提で配分すると「9 増 15 減」が必要になる。 10 年の調査結果を使うと「7 増 13 減」だったが、都市部への人口集中と地方の人口減が進んだことで影響が広がる。

15 年国勢調査を使い、アダムズ方式で配分する方法は公明党が主張している。 「9 増 15 減」と「7 増 13 減」を比べると、東京、神奈川が各 1 増、福島、山口が各 1 減。 安倍晋三首相のお膝元も議席減の対象になる。 自民党が主張する「0 増 6 減」の対象県を 15 年国勢調査で計算すると青森、岩手、三重、奈良、熊本、鹿児島の 6 県になった。 同党はこの案を基本に各党と協議する方針だが、各党との調整は難航も予想される。 (nikkei = 2-26-16)

大ガスと出光、姫路に LNG 発電所 20 年代の運転目標

電力供給の自由化

記事コピー (asahi = 12-24-15 〜 2-26-16)

非正規・独身 … 孤立し困窮する女性たち、切実な実態調査

非正規で働く、子どものいない 35 - 54 歳の独身女性が、困窮し孤立している実態が、公益財団法人「横浜市男女共同参画推進協会」などの調査でわかった。 「病気になったら生活が破綻する」、「1 人で老後まで生活できるか不安」。 さまざまな支援策からも漏れ、寄せられた声は切実だ。

昨年 10 月にインターネットでアンケート。 一般財団法人「大阪市男女共同参画のまち創生協会」なども協力し、全国 261 人から有効回答を得た。 現在の年収は「150 万円以上 250 万円未満」が 4 割。 「150 万円未満」の人が 3 割で、年齢が上がるほど比率が高かった。 現職の契約期間は 1 年未満が 4 割余。 3 割が仕事を掛け持ちしていた。 非正規職に就いている理由は「正社員として働ける会社がなかった」が 6 割を超えた。

「親の介護で貯金を使い果たした(54 歳)」、「いつまで働けるかわからず、元気なうちに死にたい(42 歳)」など、収入や雇用継続への不安が多く聞かれた。 仕事につながるスキルアップのほか、「孤独」、「居場所がない」として、同じ立場の人との交流や相談の場を求める声もあった。

調査に協力した福岡女子大の野依智子教授(ジェンダー)は「『男性稼ぎ主』を前提とした賃金体系の中で、非正規の独身女性は『結婚すれば夫に養ってもらえる』として問題にされてこなかった」と話す。 女性の「活躍推進」や貧困を巡る政策でも想定されておらず、こうした女性を対象にした調査自体が珍しいという。 男女ともに未婚化や非正規化が進む今、「支援の対象として社会が認め、家族を基準とした社会保障制度の枠を見直していかなければならない」と話す。

■ 「役目が終わればすぐ席はなくなる」

外資系証券会社で契約社員をしていた川崎市の女性 (42) は昨年 12 月、職を失った。 1 カ月ごとの更新手続きで「契約満了」と言われただけ。 勤めたのは 5 カ月間で、失業手当を受給できる資格はなかった。 音楽の専門学校を卒業後、小劇場に正社員として就職。 業績悪化による閉館を前に退職し、10 社余りを非正規で渡り歩いた。

「正社員を目指してスキルアップして」と年俸制の契約社員に切り替えてくれた会社もあったが、38 歳のときリーマン・ショックの余波で契約終了。 年齢制限にかからない求人は年々減っている。 今年 1 月、外資系銀行の派遣社員に採用された。 正社員が産休から復帰するまで 1 年半弱。 早く切られる可能性もある。 「役目が終わればすぐ席はなくなる。 ずっと座れる席がほしい。」 不安定な状態から抜け出したいと、昨年 4 月から通信制の大学で経営学を学んでいる。 学費や交通費を捻出するのはつらいが、「弱者をサポートするような起業家になりたい」と話す。

大阪市の女性 (53) は 5 年前、2 人で暮らす母 (81) が認知症になった。 要介護認定を受けるため、役所や病院へ走り回った。 派遣社員として勤めていた印刷機の補修会社に「介護の準備で早退や休みが増えるかもしれない」と申し出た 3 カ月後、「勤怠不良」として切られた。 今は労働組合でパート勤務。 月収は母の年金と合わせ約 12 万円。 貯金でしのぐ。 「母がこの先どうなるかわからず、将来設計を立てられない。 考えてもしょうがない。」

■ 非正規独身女性からの問い合わせ増加

今回調査を主導した横浜市男女共同参画推進協会はこれまで、産休・育休明けの再就職、シングルマザーの就労、無職で若い女性の自立など、働けていない人を働けるよう支援する活動を主に続けてきた。 だがここ数年、そうした講座に「働けているがしんどい」という非正規の独身女性から問い合わせがくるようになり、調査を始めた。

総務省の労働力調査(速報)によると、2015 年平均で、働く女性のうち 56% が非正規。 そのうち約半数が 35 - 54 歳だった。 これまでの傾向では、うち 7 割超は既婚で、協会では「未婚者は見えづらい存在だった」と分析する。 労働政策研究・研修機構の「壮年非正規労働者の仕事と生活に関する研究」によると、35 - 44 歳で未婚の女性雇用者に占める非正規職は、02 年の 16 万人から 12 年の 43 万人に増加。 その上、およそ 2 人に 1 人が貧困に陥っているという。

国が掲げる「女性の活躍推進」では「管理職への登用」、「マタニティー・ハラスメント防止」などが施策に上る。 「女性の貧困」に関しては、母子世帯や若年層へ支援策が目立つ。 協会の調査に応じた女性からは「既婚者や子育て世帯には色々な支援や控除があるが、独身者にはなく厳しい」、「公営住宅の優先入居や家賃補助を単身者にも広げてほしい」といった要望が多く寄せられた。 今回の調査結果について、大阪市天王寺区で 27 日午前 10 時から報告会がある。 無料。 要申し込み。 問い合わせは大阪市男女共同参画のまち創生協会 (06・7656・9040)。 (花房吾早子、asahi = 2-24-16)

■ アンケートの自由記述から

- 「退職金もなくボーナスもない。 将来生きていくのであれば生活保護しかない。 安楽死施設を開いてほしい。(35 歳)」

- 「結婚したら非正規女子は辞めるのが当たり前と思われている。 『子ども産むなら辞めないとね』と上司。(37 歳)」

- 「派遣を転々とし、スポットのバイトをし、借金をして何とか生きている。 仕事が社員よりできても学歴がない人間は正規雇用されない。 そして増えていく借金。 どうしたらいいかわからない。(39 歳)」

- 「体調不良で救急搬送された際、付き添いがいないことを理由に受け入れを断る病院が多かった。(42 歳)」

- 「10 年働いてやっと 2 年前に契約社員になれたが、有給休暇、残業代、健康診断などがない。(44 歳)」

- 「産休やうつで休んでいる人をフォローし、会社の仕事を回している。 でも、親や自分の具合が悪くても、なかなか休みを取れない。 結局は退職するしかない。(44 歳)」

- 「同じ会社で 15 年働き、時給が上がるのは地域の最低賃金が上がったときだけ。(48 歳)」

- 「両親の介護中で私自身もがんサバイバー。 両親の年金、兄弟の援助で生活している。(49 歳)」

貧困子育て世帯率、20 年で 2.5 倍 沖縄は 4 割弱

子育て世帯のうち収入が生活保護基準以下の割合は 2012 年で 13.8% だったことが山形大学の戸室健作准教授の研究でわかった。 1992 年から 20 年間で 2.5 倍に急増。 とりわけ沖縄県は 37.5% と子育て世帯の 4 割近くだった。

戸室准教授は、生活保護の受給基準となる「最低生活費」以下で暮らす子育て世帯は貧困の状態にあると想定。 総務省の「就業構造基本調査」などの統計をもとに計算した。 18 歳未満の子どもがいる世帯のうち、貧困状態にある世帯は 92 年で約 70 万世帯 (5.4%)。 これが 12 年には 146 万世帯 (13.8%) になった。 世帯数で倍増、世帯割合で 2.5 倍となり、深刻化する「子どもの貧困」を裏付けている。 (米沢信義、asahi = 2-19-16)