秋サケ大不漁、高い海水温影響か 新巻きブリに熱視線

秋サケ漁が振るわない。 岩手県が今月 10 日にまとめた漁獲速報では、昨シーズンと比べ、沿岸漁獲の水揚げ量は約 4 割減少している。 来春の稚魚の放流に必要な採卵数を確保するため、山田町のサケのつかみ取りイベントも中止に追い込まれた。 震災の影響はどこまで及ぶのか、回復は見込めるのか。 関係者は、今後ピークを迎えるサケの回帰に期待している。

19 日未明、宮古市臨港通の宮古港。 三陸沖の 12 カ所の定置網漁場から船が次々に戻り、秋サケを水揚げした。 慌ただしく作業していた男性は「以前なら朝夕 2 回の水揚げだったが、今年は朝だけだ。」 同市魚市場によると、水揚げ量は今のところ昨年同期に比べ 17 万匹以上少ないという。 潮の流れが悪く、秋サケの通り道ができる潮目が漁場と離れていることが主な原因と見る。 大沢春輝参事は「今月下旬から回帰のピークが始まる。 海況がよくなって漁獲が回復してほしい。」と今後の漁に期待する。

震災で沿岸の孵化場が被害を受け、4 年半前の放流は例年の 3 分の 2 にとどまった。 県はシーズン前から、沿岸に戻ってくるサケは約 5 百万匹で、震災前の 6 割程度と予測はしていた。 しかし、これまでの実績は、予測をさらに下回っているという。 主力の定置網による漁獲は、10 日までに 96 万匹で、同じように震災の影響を受けた前年同期に比べても、3 分の 2 にとどまる。 県は沿岸の海水温が高かったためサケの南下が遅れていることも一因とみている。

不振は市場への出荷だけでなく、来春の稚魚の放流に向けて川に戻ってきたサケから卵を採る作業にも影響している。 計画採卵数の 9 割を下回ったとして、漁協や自治体でつくる県さけ・ます増殖協会は 13 日、海の定置網などで採った出荷用の一部を採卵用に回す緊急対策を発動した。 協会は「卵を確保できないと、サケが帰ってくる 4、5 年後の漁獲に影響する。 何とか確保したい。」としている。

山田町は、29 日の「鮭まつり」で、恒例のサケのつかみ取りを中止する。 200 匹を用意する予定だったが、極端な不漁で、採卵を優先せざるを得ないという。 漁獲量は 10 日現在、山田魚市場で前年同期比 40% 減の 6 万 1,197 匹、船越魚市場で 75% 減の 3 万 1,870 匹にとどまっている。 県は沿岸の海水温は下がってきているとして、回帰のピークとなる 12 月上旬にかけて漁獲・採卵数が増えるのを期待している。 (山浦正敬、阿部浩明、星乃勇介)

■ 「うまくいけば商品化」

新巻きザケを首都圏や県内に出荷する釜石市の海産物加工販売会社「リアス海藻店」の平野嘉隆社長 (44) は「1 週間前ぐらいからサケが取れなくなった」と話す。 新巻きサケは贈答用などとして出荷するが、深刻な不漁で、例年の半分程度しかつくれないのではないかとみている。 加えて最近の天候不順で、本来は北風の吹く中で天日干しする作業が順調にいかない。 建物内で扇風機の風で乾燥させているものの、屋外より日数がかかってしまうという。

そんな中の 19 日朝、釜石市の魚市場に多くのブリがあがった。 地元でもかつては新巻きブリをつくっていたとして、平野社長は試しに 10 匹を塩漬けにした。 「この地域で安定的に取れる魚ではないが、うまくいけば商品化できるかもしれない」と語った。 (asahi = 11-22-15)

箱根山の警報解除 = 噴火可能性低く、レベル 1 - 気象庁

気象庁は 20 日、神奈川県・箱根山の大涌谷周辺で噴火が起きる可能性は低くなったとして、火口周辺警報を解除した。 噴火警戒レベルは 2 (火口周辺規制)から 1 (活火山であることに留意)に引き下げた。 ただ、大涌谷周辺では蒸気が活発に噴出している所があり、火山ガスにも注意が必要という。 地元の同県箱根町は、大涌谷の火口中心から約 500 メートルの範囲の立ち入り規制を当面継続する。

大涌谷周辺では火山性地震の増加を受けて 5 月 6 日に火口周辺警報が出され、噴火警戒レベルが 2 に引き上げられた。 6 月 29 - 30 日にごく小規模な噴火が起き、レベル 3 (入山規制)となったが、7 月 1 日のごく小規模な噴火以降は落ち着き、9 月 11 日にレベル 2 に下げられていた。 箱根町の勝俣浩行副町長は「万感の思い。 安心して箱根観光を楽しんでもらえるよう、引き続き万全の安全対策を講じていく。」などとするコメントを発表した。 (jiji = 11-20-15)

前 報 (5-21-15)

豪州「遠くて近い国」に 自治体が積極 PR、来日客も増

海外に住んでいると、「日本と比べてシドニーは …」のように、「日本」をひとつにくくって見てしまうことが多い。 でも、オーストラリアの各都市に特徴があるように、日本だって地方によって、まったく異なる顔がある。 シドニーやメルボルンには、物産展や観光プロモーションなどのため、年間を通じて日本からたくさんの地方自治体が訪れている。 理由やきっかけで多いのが、「姉妹都市」。 なにしろオーストラリアには、日本と姉妹(友好)提携している自治体が百以上もあるのだ。 この数カ月だけでも埼玉県や秋田県、名古屋市からシドニー入りした。

埼玉県がシドニー中心部のホテルで開いた物産・観光展をのぞいてみた。 同県が海外で、単独でこの種の展示会を開くのは初めてだという。 ユズを使った商品のコーナーでは、越生町の新井雄啓町長が自ら「高知県産だけでなく、埼玉県産のユズもよろしく」と売り込んでいた。 ユズに関しては、高知県も昨年、メルボルンなどでプロモーションを開催している。 レモンやオレンジとも違うさわやかな香りが、和食だけでなくフュージョン料理のシェフらにも受けているという。 そのユズが、オーストラリアでは日本の異なる産地から入ってくるわけだ。

ちょっと不思議に感じたのは、「東京のすぐ北 (Just North of Tokyo!)」という埼玉県のキャッチコピーだ。 同県観光課の高梨光美副課長に聞くと、「埼玉県にはあらゆる新幹線が止まる駅があり、他の観光地への行き帰りに立ち寄りやすいのが強みだから。」 特に狙っているのが、長野県白馬村へ行くオーストラリア人のスキー客で、「帰りに埼玉に寄ってもらって、雪だけではない日本を知ってもらいたい」という。 (郷富佐子、asahi = 11-17-15)

「ツタヤ図書館」地方になぜモテる? 5 市が計画・検討

全国各地で「ツタヤ図書館」の建設計画が進んでいる。 駅前中心街の活性化が課題の自治体ばかりで、その起爆剤にと新しい形の図書館に期待する。 一方で反対の声も根強く、住民運動も起きた。 様々な思いが複雑に絡み合う「ツタヤ図書館」はどこに向かうのか。 関係自治体を取材した。

■ 岡山・高梁、人口減に危機感

10 月下旬の平日、岡山県高梁市の JR 備中高梁駅を訪れると、周囲にはコンビニが 1 軒あるだけで、歩く人もまばらだった。 4 階建て複合施設の建設工事が 9 月に始まった駅北側では、ショベルカーが土を掘り起こしていた。 建設計画の中核施設は、カフェや書店を併設した図書館だ。 2 階の一部と 3、4 階に入る。

レンタル大手「ツタヤ」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ (CCC) に指定管理者として運営を任せ、来年 12 月に開館する見通し。 年中無休で午前 9 時から午後 9 時まで利用でき、年間入館者数は 20 万人を見込む。 市の担当者は「たかが図書館建設という話ではない。 市の将来がかかった一大事業。」 背景には、深刻な人口減少への強い危機感がある。

市の人口は 1947 年の 7 万 5,570 人をピークに、現在は約 3 万 2 千人まで減少。 民間研究機関「日本創成会議」が昨年発表した試算では、2040 年に 2 万人を割り込み、「消滅可能性都市」とされた。 駅前のにぎわいを取り戻し、雇用を生み出して人口減に歯止めをかけたい - -。 市はツタヤ図書館を活性化への起爆剤と捉える。 近藤隆則市長は昨年 2 月に CCC から話を持ちかけられたとし、「街づくりの視点で提案をいただき、有名カフェも東京から一緒に来ることも魅力だった」と話す。

ツタヤ図書館をめぐっては、愛知県小牧市が 10 月、反対多数となった住民投票を受けて計画をいったん白紙に戻した。 山口県周南市では、反対する市民らが住民投票を目指して署名活動を始める。 それでも近藤市長は「小牧と高梁は人口の規模なども違う。 計画に影響はない。」としている。 総事業費は約 19 億円。 うち約 15 億円の建設費の半分は「過疎対策事業債」をあてがう。 過疎地域に指定された市町村が利用でき、国が実質 7 割を負担する制度だ。

これとは別に CCC に支払う指定管理料は年間約 1 億 6 千万円と見積もる。 市財政への影響などを心配する市議らからは反対の声も上がる。 妹尾直言市議 (68) は「当初 5 億 - 6 億円だった事業費がどんどん膨れ上がった。」 元市議会議長の三谷実さん (78) は「指定管理料だけで、市民 1 人あたり年間 4,500 円以上の税金が使われる。」

■ 宮城・山口でも、駅前活性化が課題

13 年に初めて開館した佐賀県武雄市や 10 月にできた神奈川県海老名市に続き、18 年度までには全国で 5 市が、CCC と連携した図書館の建設を計画・検討している。 共通の課題は、駅前や中心市街地の活性化だ。 小牧市も建設予定地は中心市街地の名鉄小牧駅前。 再開発が進まず 20 年前から駐車場のままで、「単なる図書館をつくっても活性化は難しい(山下史守朗〈しずお〉市長)」との事情があった。

宮城県多賀城市は来春、JR 多賀城駅前にできる再開発ビルでの開館を予定。 閉店した大型スーパーの跡地利用が進まず、駅前の空洞化回避に期待する。 18 年度の開館を目指す周南市も、JR 徳山駅前の百貨店が 13 年に閉店。 老朽化した駅ビルを建て替え、図書館でにぎわいづくりを狙う。 ただ、一部の市民は「図書館は知育を担当するステーション。 人が集まればいいという安易な投資は許されない。」と批判している。

■ 識者「コンセプトの丸投げは問題」

全国の図書館に詳しい尚絅(しょうけい)大学(熊本市)の桑原芳哉准教授は「中心市街地の活性化は行政側の切実な問題。 商業施設の郊外化が進む地方都市で、駅前のにぎわいを取り戻すために図書館をつくる傾向が目立つようになった。」と話す。 民間に図書館の運営を任せることで費用を抑え、住民サービスを拡充している自治体も多い。 ただ、「図書館のあるべき姿やコンセプトは本来、自治体が主体となってつくるもの。 ツタヤ図書館の問題点は、そこを丸投げしてしまっていることだ。」とも指摘する。

現在 CCC との連携を進める高梁市などの自治体に対しては「開館まで時間がある。 ワークショップを開くなど市民の声を聴く機会を設けるべきではないか。」と提言した。 (佐藤英彬、滝沢隆史、asahi = 11-15-15)

◇ ◇ ◇

「ツタヤ図書館」是非巡り住民投票へ 愛知県小牧市

レンタル大手・ツタヤを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ (CCC) と連携した図書館建設計画について、愛知県小牧市議会は 10 日、賛成か反対かを問う住民投票条例案を賛成多数で可決した。 10 月 4 日投開票の市議選と同時に行われる。 同様な方式はすでに佐賀県武雄市で導入し、話題となった。

小牧市は、CCC の助言を反映した基本設計案を先月公表し、3 年後の開館を目指している。 条例案は、山下史守朗(しずお)市長による計画に対し、「市民の声を聞いていない」とする市民グループが、法定数の 2.4 倍となる約 5,700 人分の署名と共に直接請求。 議会側はこの日、文言などを修正した条例案を可決した。 市民グループは、カフェ併設などによる図書館の静寂さへの懸念や、蔵書の選定の不透明さ、42 億円という建設費の高さを指摘。 「駅前の一等地に、市民のお金で、ツタヤの思い通りの図書館を建設していいのか」などと訴えた。

武雄市図書館は年中無休で、新刊書販売や CD、DVD のレンタルコーナー、コーヒーチェーンのスターバックスが同居。 来館者が急増する一方で、貸し出しにツタヤのポイントカードを使うため個人情報の取り扱いなど、公立図書館のあり方として賛否両論を呼んでいる。 同様の計画は、神奈川県海老名市、宮城県多賀城市などでも進んでいる。 (松下和彦、asahi = 9-11-15)

関 連 記 事 (5-5-14)

食品大手 6 社、北海道で共同配送へ 物流コスト上昇受け

味の素やカゴメなど食品大手 6 社は 13 日、来年 4 月から北海道で商品の共同配送を始めると発表した。 共同配送で、配送回数を 10% 程度減らせる見通しという。 トラック運転手の不足などで物流コストが上昇していることから、企業の垣根を越えて協力することにした。 参加するのはほかに日清オイリオグループ、日清フーズ、ハウス食品グループ本社、ミツカン。 (asahi = 11-13-15)

政府、是正求め代執行へ 辺野古承認取り消し処分めぐり

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設計画をめぐり、政府は 27 日の閣議で、地方自治法に基づき、沖縄県が出した取り消し処分を是正するため、名護市辺野古の埋め立て承認をめぐる代執行手続きに着手することを口頭で了解した。 菅義偉官房長官は閣議後の会見で「政府の一致した方針として沖縄県知事に対し、(埋め立て承認)取り消し処分を是正する勧告をするとともに、応じない場合は裁判所で司法の判断を仰ぐことができるようにするため、国土交通大臣において地方自治法に基づく代執行の手続きに着手することとした」と語った。

菅氏は代執行手続きに着手する理由について、「(翁長雄志(たけし)知事の)取り消し処分により普天間飛行場の危険性除去が困難となり、外交防衛上重大な損害を生ずるなど、著しく公益を害するとの結論に至った」と述べた。

一方、石井啓一国土交通相は 27 日の閣議後会見で、翁長知事による処分は違法だとして取り消すよう勧告する文書を 28 日にも郵送すると表明した。 石井氏の勧告は地方自治法に基づくもので、翁長氏に対して取り消し処分の撤回を求め、前知事による辺野古の埋め立て承認を認めるよう迫るものだ。 翁長氏が応じない場合、高等裁判所に裁判を起こすこともできる。

■ 知事の処分は効力停止

石井氏はさらに、翁長知事による埋め立て承認取り消し処分の効力を止めたことも発表。 効力を停止した理由について「取り消しにより移設事業が継続できず、普天間飛行場周辺住民が被る危険性が継続するなど重大な損害が生じるため、緊急の必要性がある」と説明した。 取り消し処分の執行停止により、現在停止中のボーリング調査などが再開できる。 政府は 11 月中にも埋め立ての本体工事に着手する構えだ。 ただ、沖縄県と防衛省の対立を防衛省と同じ政府の一員である国交相が裁く構図には批判もある。 (鈴木拓也、峯俊一平、asahi = 10-27-15)

◇ ◇ ◇

辺野古埋め立て、承認取り消し 国、不服審査請求へ

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設計画をめぐり、翁長雄志(おながたけし)知事は 13 日午前、移設予定地の同県名護市辺野古の埋め立て承認を取り消した。 移設計画は法的根拠を失うため、国は作業続行に向けた対抗措置として、ただちに行政不服審査法に基づく不服審査請求を行う方針。 移設計画を巡る国と県の関係は決定的な対立を迎えた。

翁長氏は同日午前 10 時から県庁で記者会見し、「検討した結果、取り消しが相当であると判断した」と表明。 仲井真弘多(ひろかず)・前知事による承認は法的に瑕疵(かし)があるため取り消したと説明した。 その上で、「今後も辺野古に新基地は造らせないという公約の実現に向け、全力で取り組む」と語った。 同日午前、県職員が埋め立ての事業主体である沖縄防衛局を訪れ、承認取り消しを伝える通知書を手渡した。

通知書では取り消し理由として、「普天間飛行場が他の都道府県に移転したとしても、沖縄には依然として米軍基地や自衛隊基地があり、抑止力が許容できない程度まで低下することはない」、「県内移設の理由として地理的優位性などが挙げられているが、根拠が示されていない」などを挙げている。

公有水面埋立法は、国が海などを埋め立てる際には知事の承認が必要と定めており、承認が取り消されたことで、辺野古沿岸部埋め立ての法的根拠が失われる。 ただ、事業を進める防衛省が同法を所管する国交相に対して行政不服審査法に基づく不服審査請求を行い、請求が認められれば、作業は続行できる。 中谷元防衛相は 13 日、「埋め立て承認に瑕疵はなく、取り消し処分は違法であるとの立場に揺るぎはない。 承認取り消しは違法で取り消されるべきであるとの審査請求を速やかに行う」と表明。 不服審査請求手続きに入る考えを明らかにした。

一方、県側は国の対応への対抗措置も検討しており、最終的には法廷闘争にもつれ込む可能性が高い。 (上遠野郷、二階堂勇、asahi = 10-13-15)

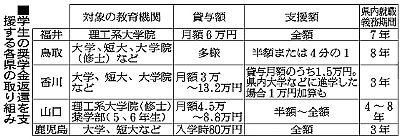

U ターン就職なら奨学金の返還減免 6 県で制度導入

地元で就職した学生は奨学金の返還を免除します - -。 若者の流出に悩む県がこんな取り組みを始めている。 朝日新聞が 47 都道府県に取材したところ、香川、福井の両県が先行。 国が人口減対策の一つとして今年度から後押しし始めたこともあり、富山、鳥取、山口、鹿児島の 4 県があらたに導入したほか、13 県が検討しており、さらに広がりそうだ。 「地元に帰る後押しになりました。」 そう語るのは高松市出身の天雲大貴(てんくもたいき)さん (22)。 香川県の奨学金を使って東京の私大に通っていた。 今春卒業。 東京の大手家電メーカーなど数社の内定を得ていたが、地元の銀行に就職した。

香川の制度は、2012 年度に学生の地元定着を狙って始まった。 奨学金を受ける条件は、▽ 保護者らが県内に居住、▽ 保護者らの所得が県が定める基準額以下、▽ 高校の成績が 5 段階評定で 3.5 以上 - - などで、大学などに在学中は月額 3 万 - 13 万 2 千円を貸与される。 卒業後、学生らが県内で就職し、3 年間働くなどした場合、貸し付け月額のうち 1 万 5 千円または 2 万 5 千円分の返還が免除される。

これまで奨学金を受け取った人は計 475 人。 今春までの卒業者 99 人のうち、県内で就職し、減免の対象となったのは 33 人(9 月末現在)。 県の担当者は「数が多いか少ないかは、まだ評価できない」という。 (太田康夫、天野剛志、asahi = 10-18-15)

外来スズメバチ、九州で拡大中 高所に巣 … 駆除に苦慮

今年夏、本土で初めて北九州市で確認された外来種のツマアカスズメバチ。 3 年前に見つかった長崎県対馬市では全域に広がり、校舎やアパートの上層階にも巣を作って、養蜂にも打撃を与えている。 これ以上の拡大を食い止められるのか。 水際での取り組みが続く。 14 日、対馬市の郊外。 白い防護服と手袋を身につけた 2 人の駆除業者が高所作業車のリフトに乗り、高さ約 15 メートルの電柱にできた直径約 50 センチの巣に近づく。 ノズルを差し込み、殺虫剤を噴射。 巣から出てきた 10 匹余のツマアカスズメバチに囲まれながら巣をはぎ取り、ポリ袋に入れた。

約 15 分で作業を終えた川口誠さん (41) は「作業車が使えると楽だが、木に登るときは 1 - 2 時間かかり、本当に大変」と語る。 市内の豊玉高校の松田芳誠事務長 (48) は 7 月、校舎 4 階にある図書室の窓の外にできたバレーボール大の巣に驚いた。 「こんな高いところに蜂の巣ができるなんて。」 市に翌日、駆除してもらった。 「生徒が窓を開けていたら、と思うとゾッとする。」 (真野啓太、伊藤宏樹、asahi = 10-18-15)

石清水八幡宮、国宝に 旧網走監獄など重文 文化審答申

文化審議会は 16 日、現存する八幡造(はちまんづくり)の本殿の中で、最古で最大規模を誇る石清水(いわしみず)八幡宮本社(京都府八幡市)を新たに国宝に指定するよう文部科学相に答申した。 放射状の木造の舎房を完全な形で残す旧網走監獄(北海道網走市)や、吉野川下流域の藍産業を支えた戸田家住宅(徳島県上板町)など、8 件の建造物を重要文化財に新たに指定することも答申した。

石清水八幡宮は 860 年の創建以来、公家や武家の信仰を集めてきた。 現在の社殿は 1634 年、江戸幕府により建てられた。 本殿は、間口約 18 メートルの内殿と外殿(げでん)を前後に並べ、内部を一体化させた八幡造と呼ばれる建築様式。 平安時代後期からの社殿形式を保ちつつ、極彩色の彫刻を施した欄間や飾り金具など、華やかな装飾を備えた完成度の高い神社建築として評価された。 創建後、たびたび焼失したが、1580 年には織田信長が社殿を修復、1598 年には豊臣秀頼が境内を再興している。

1912 年に再建された旧網走監獄は司法省が設計し、収容者の手で建てられた。 放射状の木造の舎房が完全な形で残る唯一のもので、明治期の木造監獄建築として歴史的価値が高い。 藍産業の最盛期を物語る戸田家住宅は、石垣で高くした土地の中心に主屋を据え、広い前庭や藍寝床と呼ばれる作業場など伝統的な藍屋敷の姿を踏襲しつつ、高級な輸入材でしつらえた東座敷を備え、近代の藍屋敷を代表する住宅として評価された。

他の重文の新規指定は次の通り。

▽ 旧網走刑務所二見ケ岡刑務支所(北海道網走市)、▽ 旧弘前藩諸士住宅(青森県弘前市)、▽ 平井家住宅(岩手県紫波町)、▽ 龍光院(りょうこういん)黒田家霊屋(たまや、京都市北区)、▽ 養源院(同市東山区)、▽ 竹林寺書院(高知市) (小山琢、asahi = 10-17-15)

日本一の秘境駅、町の支援で存続へ JR 小幌駅

JR 北海道の合理化で、今月末の廃止を通告していた JR 室蘭線小幌(こぼろ)駅が存続する見通しとなった。 地元・豊浦町が「日本一の秘境駅」と親しまれる駅を観光振興に生かそうと、維持管理費を負担するなどの「支援」を申し出たためで、両者は近く協定を結ぶ。 小幌駅は噴火湾に面した断崖絶壁の山あいにあり、ホームは二つのトンネルに挟まれたわずか 80 メートルほどの区間にある。 列車以外の方法でたどり着くことが困難で、鉄道ファンが「日本一の秘境駅」と呼んでいる。 周辺に民家はなく、地元利用はほとんどない。

極端に利用の少ない無人駅の廃止など合理化を進める JR 北の島田修社長が 7 月の記者会見で、小幌駅を名指しし、「マニアの方々のためにコストをかけて維持していくべきか」と廃止を示唆。 この夏、駅は線路上まで観光客であふれた。 廃止話が突然降ってわいた時、町は地方創生の柱として小幌駅を核とした観光振興策をまとめようとしていた。 町は洞爺湖有珠山ジオパークに認定されており、見どころ(ジオサイト)の一つとされる小幌洞窟へは小幌駅からしか行けない。 0 年度には近くに北海道新幹線・長万部駅ができ、観光客を呼び込むチャンスも広がる。

「小幌駅は町の宝。 廃止反対と訴えているだけでは残せない。 何かできることはないか。(小川英紀副町長)」と町は財政支援を申し出た。 JR 側から示された維持管理費は年間 150 万円ほど。 老朽化した片側ホームの補修などにざっと 1 千万円はかかるという。 町議会には費用負担に慎重な意見もあったが、「町にある数少ない『日本一』を生かさない手はない」とおおむね理解が得られたという。 町は小幌駅存続のために当面必要な費用を来年度予算に盛り込む考えだ。

小川副町長は「ふるさと納税制度で全国に小幌駅への支援を呼びかけるなど、お金を集める方法も模索していく。 JR 北海道と連携し、町にある貴重な『日本一』を残したい。」と話す。 JR 側も「自治体とともに鉄路を支えるモデルケースになる」と期待する。(日比野容子、asahi = 10-15-15)

高級マンゴー栽培の技を IT 化 宮崎・日南市と慶大連携

2 個(約 1 キロ)で 30 万円の高値がついたこともある宮崎県産の高級マンゴー「太陽のタマゴ」。 その収穫量を上げようと、日南市が慶応大学、理化学研究所とタッグを組む方針を決めた。 ベテラン農家の勘や経験に頼ってきた「技」をデータ化し、新たに農家になる人でも栽培しやすくする手法を探る。

日南市では 38 戸の農家が 115 トンのマンゴーを生産している(2014 年度)。 そのうち色や糖度など 4 項目からなる「太陽のタマゴ」の認証基準を超えるのは 7 - 8% に過ぎない。 9 割以上は普通のマンゴーとなるという。 市によると、「太陽のタマゴ」は、普通のマンゴーと比べて販売価格が 1.5 倍ほど高いため、農家の収益が上がる。 だが、その栽培は難しく、ベテランの農家でも空調や水管理などでは手探りの部分が多い。 このため、収穫量をいかに増やすかが大きな課題だった。 (稲野慎、asahi = 10-13-15)

LED で浮かび上がった「白米千枚田」 輪島

石川県輪島市の国名勝「白米千枚田」を LED (発光ダイオード)でライトアップするイベント「あぜのきらめき」が 10 日、始まった。 日没にあわせて約 2 万 1,000 個の LED が点灯すると、日本海に面した棚田が黄色やピンクの光で幻想的に浮かび上がった。

同市などでつくる実行委員会の主催。 5 回目となる今年は北陸新幹線の金沢延伸開業や、同市を主な舞台とした連続テレビ小説「まれ」の放映を受け、多くの観光客を呼び込むため開始時期を例年より 1 週間早めた。 LED は昼間に太陽光で蓄電し、日没から約 4 時間、1,004 枚ある棚田のあぜ道を照らす。 来年 3 月 13 日まで。 (yomiuri = 10-11-15)

福岡の通勤ラッシュ深刻化 人口急増で首都圏並み区間も

福岡市内で朝の列車の混雑率が上がり、首都圏並みの通勤ラッシュになる区間が出始めている。 沿線に大型マンションが次々建ち、人口が急増する状況に対策が追いつかないためだ。 国土交通省がまとめた 2014 年度の路線別混雑率を見ると、九州のトップは午前 7 時半 - 8 時半の西日本鉄道貝塚線の名島 - 貝塚の 150%。 前年度より 4 ポイント増え、10 年度比では 20 ポイント伸びた。 全座席とつり革が使われ、ドア付近に数人が立つ状態が 100% で、その 1.5 倍にあたる。

9 月下旬のある朝、名島駅に着いた列車はドア付近まで人がぎっしり。 通勤客はカバンで前の人を押して乗り込む。 車内でスマートフォンはかろうじて見られるが、身動きしにくい。 この区間を通勤する福岡県庁職員の吉崎大祐さん (36) は「後から次々乗り込んでくるので、乗ったらなるべく奥に入る」と話す。 (土屋亮、asahi = 10-8-15)

B-1 頂点に「勝浦タンタンメン」 青森に 33 万人来場

ご当地グルメを使い、まちおこしへの情熱を競い合う「B-1 グランプリ」の第 10 回大会が 4 日、青森県十和田市で 2 日間の日程を終えた。 全国 62 団体の中から、千葉県勝浦市の「熱血!! 勝浦タンタンメン船団」がゴールドグランプリを獲得した。

人口約 6 万 4 千人の十和田市は、大会の開催都市としては最小規模。 新幹線や高速道路がないなどアクセス面での問題もあったが、のべ 5,500 人のボランティアが、節目となった大会を支えた。 2 日間で人口の 5 倍を超えるのべ 33 万 4 千人が来場したという。 大会を主催する「ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会」の渡辺英彦会長によると、第 11 回大会は装いを新たにして 2017 年に開催するという。 (吉田啓、asahi = 10-4-15)

トリップアドバイザー、熊本城が 3 年連続「日本一」

旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」による「行ってよかった! 日本の城ランキング 2015」で、熊本城(熊本市)が 3 年連続で 1 位に選ばれた。 米国に本社を置くトリップアドバイザーは、世界 45 カ国で 500 万を超えるレストランやホテル、観光スポットなどについて、旅行者から寄せられた口コミ情報を提供。 同社のランキングは、昨年 6 月から今年 5 月に投稿された口コミの件数や、5 段階評価などを基に算出した。 サイト利用者からは熊本城について「石垣の曲線がきれい」、「町の中心にたたずむ姿が格好良い」という声が寄せられたという。 2 位は松本城(長野県)、3 位は姫路城(兵庫県)だった。 (kyodo = 10-3-15)

全国有数の観光地なのに … 奈良県、宿泊客最少脱出狙う

指折りの観光地でありながら、泊まって滞在する人が全国で最も少ない奈良県。 宿泊客を増やそうと、試行錯誤が続く。 まだ明け切らぬ午前 5 時。 奈良市の薬師寺金堂に男女 5 人が集まった。 鐘の音とともに僧侶たちが読経を始めると、本尊・薬師如来の前に腰掛けた 5 人も静かに手を合わせた。 その後、僧侶の列に続いて境内をめぐり、東西両塔や玄奘(げんじょう)三蔵院にお参り。 決まった作法にのっとって茶がゆを食べ、普段立ち入ることができない建物からハスの花をめでた。

札幌市の小泉由佳さん (54) は前夜、奈良市のホテルに泊まり、参加した。 「得難い経験ができ、奈良ならではのゆったりした時間に浸れた。」 薬師寺と唐招提寺、喜光寺は今夏、奈良市観光協会とともに、初めて朝のお勤め体験のプランをつくった。 前日から泊まって奈良の朝を味わってもらおうという試みで、計 6 回の体験に約 70 人が参加した。

夜遅くまでの滞在を促すため、観光協会などは若草山の夜景観賞バスも 9 月 23 日まで運行。 中間集計で 1 日あたり約 30 人の利用があったという。 観光協会の担当者は「外国人観光客の増加など様々な要因があるが、宿泊施設からは夏場の稼働率が上がったと聞く」と話す。 (栗田優美、asahi = 10-3-15)

あっさり食感「ささ結」デビュー 宮城・大崎で試食会 11 日販売開始

ササニシキのうまさを受け継ぐコメの新品種「ささ結(むすび)」が 30 日、ササニシキ発祥の地、大崎市でデビューした。 パッケージがお披露目され、新米試食会で参加者がササニシキに似た「あっさり」した食感を味わった。 「ささ結」は 11 日から同市などで販売を開始。「粘り」が特徴のコシヒカリ系のコメが主流となる中、ササニシキ系のおいしさを PR し、ブランド化を図っていく。

試食会は「ささ結」のブランド化を目指す市や地元農協、大崎寿司(すし)業組合などが今年 6 月に設立した「ブランドコンソーシアム(代表・伊藤康志市長)」が地元の農家レストランで開催。 コンソーシアムのメンバーや農業関係者ら約 40 人が野菜や魚などをおかずに「ささ結」のおにぎり、すしに舌鼓を打った。 コンソーシアム副代表の佐々木稔・古川農協組合長は「あっさりしたササニシキの特徴が出ていて、すしに合う。 全国に PR していく。」と意気込んだ。 試食会の「ささ結」を栽培した地元農家の加藤憲治さん (66) は「試食会用にやや早めに刈り取ったが、その分、香りが出た。 おいしく食べていただき、うれしい。」と笑顔を浮かべた。

ササニシキとひとめぼれは大崎市にある県古川農業試験場で誕生。 平成 5 年の大冷害を機に、寒さに弱いササニシキから耐冷性のあるひとめぼれへ作付けの転換が進んだ。 同試験場は、ササニシキに近い味を持つ新品種を目指し、ササニシキとひとめぼれを人工交配させて「東北 194 号」を開発。 同市は独自に「ささ結」の愛称を付け、ササニシキの DNA を受け継いだコメとして売り出すことにした。

"生みの親" の同試験場の永野邦明副場長は「育種の世界では『何でいまさらササニシキ』といわれたが、こうしてお披露目できてうれしい」と話した。 同市では今年、約 30 戸が約 30 ヘクタールに栽培し、約 160 トンが出荷される見通し。 同市の JR 古川駅前で 11 日に開催される「新米まつり」で「ささ結」が販売される。 (sankei = 10-1-15)

フラガールが稲刈り 風評被害払拭の願い込め

東京電力福島第 1 原子力発電所事故の風評被害を払拭しようと、昨年から販売を始めた福島県いわき市産のブランド米「いわきライキ」の収穫作業が 27 日、市内であり、同市の温泉施設スパリゾートハワイアンズのダンスチーム「フラガール」が稲刈りをした。 カウボーイの衣装で参加したフラガールの寿々木麻美さん、西尾涼子さんが鎌を手に黄金色に輝く稲穂を刈り取った。 寿々木さんは「猛暑と長雨の中、元気に育ったので全国の人に食べてほしい」と PR した。

ブランド米は、放射性物質検査で安全が確認されたコメのイメージアップを図ろうと、市や JA などでつくる団体が企画。 ハワイの言葉で「神聖な食べ物であるコメ」を意味する「ライキ」と名付け、フラガールがイメージキャラクターを務めている。 昨年度は約 250 トンを販売。 市内量販店のほかインターネットでも購入できる。 (kyodo = 9-27-15)

世界の APOI へ … 世界ジオパーク認定に地元歓喜

北海道様似町のアポイ岳ジオパークが、「世界ジオパーク」入りを決めた 19 日夜、町中央公民館文化ホールでは、鳥取市のシンポジウム会場から発表の様子を大画面で生中継した。 悲願の「認定」が決まった瞬間、会場は歓喜に包まれた。 アポイ岳ジオパーク推進協議会の関係者やファンクラブのメンバーら約 200 人が中継を見ながら瞬間を待った。 午後 6 時 55 分、「APOI」と読み上げられ、坂下一幸町長の笑顔はじける姿が映し出されると、くす玉が割られ、「やったー」と歓声がわいた。

ファンクラブ事務局長でアポイ岳ジオパーク認定ガイドの小林弥生さん (59) は「アポイ特有の地質や植物などの自然やアイヌの伝統文化など、様似の魅力を多くの人に伝え、様似を誇りの持てる町にしたい」と笑顔で話した。 坂下町長はシンポジウム会場から、「日本ジオパークになって 7 年。 世界の仲間入りができたが、世界認定はゴールではなくスタート。 ジオパークをまちづくりのベースに、町民一丸となって世界に『APOI』を発信したい。」と喜びを語った。 町は 11 月に世界認定を記念したシンポジウムを予定している。 (深沢博、大久保泰、asahi = 9-20-15)

シルバーウィーク直前、温泉地に打撃 鬼怒川沿い

北関東を中心とした記録的な大雨は、各地の農作物や観光地にも大きな爪あとを残した。 鬼怒川沿いの梨畑や水田は濁流にのみ込まれ、国内有数の温泉地・鬼怒川温泉では、川沿いのホテルで施設が崩れ落ちた。 南北に流れる鬼怒川上流の渓谷沿いに、温泉旅館やホテルが並ぶ栃木県日光市の鬼怒川温泉。 「鬼怒川プラザホテル」では 10 日、露天風呂などが入った施設が崩壊した。

隣のホテルの従業員は 10 日午前 7 時ごろ、「ドーン」という崖崩れのような大きな音を聞いた。 施設は、勢いを増す濁流に流されるように傾いていったという。 鬼怒川プラザホテルは全館が断水。 約 230 人の宿泊客に状況を伝える館内放送が流れた。 藤原敏明販売部長は「11 日の予約客にはキャンセルをお願いしている」と話した。 近くの鬼怒川温泉ホテルでは 10 日、約 350 人の予約があったが半分ほどがキャンセルされた。 前夜からの宿泊客のうち、交通事情で帰宅できなかった客には無償で泊まってもらったという。

「いろは坂には行けるのか?」 「鬼怒川観光はできるのか?」 10 日朝から日光市観光協会には問い合わせの電話が相次いだ。 市内の温泉地では、湯西川温泉に通じる県道が崩落し、一時、400 人を超える宿泊客らが足止めされた。 また、川治温泉に通じる道路も陥没した。一部の旅館やホテルでは浸水や停電、電話がつながらなくなる被害が出ているという。 塩谷弘志事務局長 (62) は「温泉地に通じる道路がどれだけ早く復旧するかで影響が変わる。 5 連休のシルバーウィーク前には復旧できることを期待している。」と話す。

日光市の担当者は「観光へのダメージはそれほどない。 首都圏の人に日光は大変だと思われてしまっていることの方が影響してしまうかもしれない。」と心配している。 茨城県下妻市の鬼怒川左岸にある人気施設「ビアスパークしもつま」の一部も水没。 市によると、鬼怒川からあふれ出た水が流れ込み、バーベキュー施設や農産物直売所の 1 階、農産物を栽培しているハウスなどが水没し、駐車場に避難した数台の乗用車も水没した。 関係者は「再開のめどは立たない。 収穫の秋、体験農園などみなさんが楽しみにしている時期だけに、残念です。」と話す。

県観光物産課によると、同県茨城町の二つのキャンプ施設が土日の予約客に断りを入れたほか、同県常陸大宮市の温泉施設「四季彩館」も冠水などの影響で臨時休業。 同県つくば市の筑波山ケーブルカーが運休した。 団体客や宿泊施設の動向などについては確認できなかったといい、小泉元伸課長は「正直、被害がどのように広がっていくかわからない。 まずは宿泊施設や交通関係の状況を把握し、何ができるか検討していきたい。」と話した。

■ 水田「収穫期なのに」

茨城県八千代町の鬼怒川河川敷に広がる畑は、濁流にのみ込まれた。 同町野爪では、上流から流されて雑木林にからまったとみられる軽飛行機を眺めていた男性たちがつぶやいた。 「町特産のネギ、大豆、ソバ …。 畑はみんな川にもって行かれた。」 夫と梨農家を営む女性 (61) は、機体近くの濁流を指さしながら、「あの一帯が梨畑だったんです。」 梨の木のこずえがわずかに見えた。約 60 アールに 400 本ほどの木を育て、「豊水」の収穫を 1 日に始めたばかり。 「まだ半分ほど残っていたと思います。 昨日もお父さんと夕方まで収穫した。 一つでも多くもいでやればよかった …。」

約 400 本のうち、半分ほどあった 20 年の「働き盛りの木」の大半が流された。 「これからという若い木が …。 本当に悔しい。」 茨城の梨の収穫量は全国 2 位。 3 位の栃木県と合わせると、昨年は 4 万 8,800 トンで全国の約 2 割を占めた。 JA 常総ひかり(下妻市)の担当者は「被害状況はわからないが、強い雨で落ちることもあるかもしれない。」と心配する。 茨城県常総市内で決壊した鬼怒川沿い一帯には、水田が広がる。 JA 常総ひかりの担当者は「泥水につかってしまった田んぼは収穫が難しいかもしれない。 本格的な収穫シーズンに入るところだったのに …。」と話す。

例年の収穫は 9 月上旬に始まるが、今年は夏の暑さで生育が早く、8 月末から収穫を始めた農家もあった。 だが、最近の長雨の影響で収穫できない日が多く、決壊した一帯では 8 割以上の田んぼで収穫が始まっていなかったという。 農水省の調査では、茨城県の米の収穫量は 40 万 9,400 トン(2014 年)で、全国 5 位。 常総市の米の収穫量は県内市町村別で 5 位だ。同市を含む県西部を流れる鬼怒川の両岸は水田地帯が続き、コシヒカリの生産が多い。 これまでの長雨の影響で米粒が割れる障害も多く起きており、「今年の収穫がどうなるのか心配です。」と JA の担当者。

栃木県内でも各地の水田で浸水したり、稲が倒れたりするなど 15 市町で被害が出た。 JA なすの(那須塩原市)によると、箒川沿いの地区では堤防が決壊し、120 ヘクタールが浸水。 うち 2 ヘクタールは土砂が流入し収穫ができない状態だという。 担当者は「水をかぶっていれば乾いても穂が発芽して品質が悪くなる」と話す。

一方、下野市など 6 市町で県特産のイチゴに被害が出た。 県はイチゴの生産量日本一。 主力品種の「とちおとめ」は年約 2 万トンを出荷している。 同市の JA かみつが(鹿沼市)によると、ビニールハウスが倒壊したり、ハウス内に浸水して苗が流されたりした。 JA 担当者は「ちょうど今、定植時期を迎えている。 1 年間の収穫にかかわる。 かつて経験したことがない深刻な被害だ。」と話した。 (asahi = 9-11-15)