��Вn�̃R�[���Z���^�[�A�P�ށE���ّ������@�����ŗU�v

�����{��k�Ђ̔�Вn 3 ���̎����̂��A���Ƒ�̍��̏����� 25 ���~���g���Đk�Ќ�ɗU�v�����R�[���Z���^�[�ŁA���ƓP�ނ�ق��~�߂��������ł���B�@�����̉^�c��Ђ��J�݂��� 10 �J���Ōv 900 �l�ȏ���ق��v�悾�������A���݂͖� 350 �l�܂Ō������B�@�k�Ќ�� 3 �N�ő����̌ٗp���Ȃ��Ȃ�ٗ�̎��ԂɁA�����J���Ȃ������W�̒����ɏ��o�����B

���̃R�[���Z���^�[�^�c��Ђ́uDIO �W���p���i�{�ЁE�����j�v�B�@���A�{��A������ 3 ���̎����̂̒S���҂�ɂ��ƁA2012 �N���܂ł� 3 �� 10 �s���ɃO���[�v��Ђ�ݗ��B�@�d�b�ɂ��z�e���h����`�P�b�g�\��Ȃǂ��t����Z���^�[���J�݂����B�@�e�Z���^�[�́A���Ǝ҂��ق��Ɛl����Ȃǂ̌o��x�������ٗp�n�o����𗘗p���A�ғ��O�ɍs���� 1 �N�Ԃ̌��C��p���������d�����B�e�Z���^�[�������������ٗp�K�͍͂��v 935 �l�B�@���ۂ͓r���ސE�҂��܂ߍ��v�̂� 1 ��l�ȏ���ق��A����̎x�o���z�� 25 ���~���ɂ̂ڂ�B

�����A���C���Ԓ���c�ƊJ�n��ɑ�ʂ̑ސE�҂��o�āA�ق��~�߂����������B�@��Вn�̂���Z���^�[�̉^�c�Ɍg������j���́uDIO ����d�����Љ�Ă��炦��͂����������A���ۂɂ͗��Ȃ������B�@���Ƃ̋}�g��Ɏd���̎ʂ��ǂ����Ă��Ȃ������B�v�Ɩ������B�@�e�����̂ɂ��ƁA���Ђɔ��p���ꂽ�Z���^�[���܂� 10 �J���̏]�ƈ����͖� 350 �l�ƌv��� 4 ���ȉ��܂Ō������Ă���B

��N 7 ���Ɍ��C���I�������茧�Ԋ��s�̃Z���^�[�́A�������� 1 �N���炸�œP�ނ��錩�ʂ��B�@�]�ƈ��S�������ق���A�ق��~�߂�ʍ����ꂽ�Z���^�[������B�@�]�ƈ��ւ̋��^�̎x�����x�����N���Ă���B (�q�������A�����G�j�Aasahi = 6-18-14)

�k�C���ɂȂ��͂��́u�~�J�v?�@���J�����A�ό��ɉe��

�u�~�J���Ȃ��v�ƌ�����k�C�������A6 ���ɓ����Ă���A�n���Łu�ڈi�����j�~�J�v�ƌĂ�钷�J�������Ă���B�@10 ���A���ʼnJ�������Ƃ��������A���������V�C�͍��T�����ς����������݂��B

�k�C���� 6 ���ɓ����Ă����ɖҏ����������B�@3 ���ɂ͏\���̉��X�i���Ƃӂ��j���� 37.8 �x���ϑ�����ȂǁA�e�n�ŋL�^�I�ȏ����ƂȂ������A���k�k�����~�J���肵�� 6 �������]�����B�@�܂�����A����̔��V���ł� 15 ���܂� 10 ���A���ʼnJ�B�@�����X��ł͍����ɓ����Ă���̉J�ʂ� 503 �~���ɒB���A���N�� 6 ���� 1 �J���J�ʂ� 2.8 �{�ɒB�����B�@�������Ԃ̓����s�S�̉J�ʁi246.5 �T�~���j�� 2 �{�]��ɂȂ�B�@�D�y�s�� 8 ������A���J�͗l���B

�D�y�Nj�C�ۑ�ɂ��ƁA�ΐ������傫���֍s���A�̓����ɍ��C��������A�����{�ɒ�C���������Ԃ��������̂��������B�@��C�����ӂł͔����v���̕��������A���C�����ӂł͎��v���̕��������B�@�������삩��̎�������C����C�ɓ����ɑ��荞�B�@12 ������͒�C�����k�サ�Ă���ɋ����J���~�点���B (��v�ۑׁAasahi = 6-17-14)

���ݕs�����A������x�Ɓ@�����̂̑Ԑ��Â���i��

�s�Ҏ����������u���ݕs�����v���Ȃ������߁A�e�n�̎����̂���ɏ��o���Ă���B�@�_�ސ쌧���؎s�Œj����������̂Ō��������ی�ӔC�҈���v�������́A�s������L�⏊�݊m�F��O�ꂵ�Ă���Ζh�����\�����w�E�����B�@�g�D�Ԃ̘A�g���C�ی��t�̔z�u�ȂǁA�c�����������Ԑ��Â��肪�i�ށB

���m���L���s�̃A�p�[�g�� 11 ���A40 ��̕ی��t���K�ꂽ�B�@3 �Ύ����f�ɗ��Ȃ������q�ǂ��̕����̌Ăї��炵�����A�����͂Ȃ��B�@�d�C���[�^�[������������Ă����B�@�s�S�z���Ă��܂��B�@�A�������������B�t�@�X�֎Ɏ莆�����A���̉ƂɌ��������B�@��N 4 ������s���z�u���Ă���u�n�C���X�N�P�[�X�v��C�̕ی��t 3 �l�̂����̈�l���B�@���f�����A�n��S���̕ی��t��������A�d�b��K������Ă���Ȃ��ƒ�����B

�z�u�̂��������� 2012 �N�A���ݕs�������� 4 �Ώ��������㎀���A���e���ی�ӔC�҈���v���߂ŗL�ߔ��������������B�@�u���̎������Ƒ{���Ă���B�v�@���̐�C�ی��t�͉���ށB�@05 �N�āA�n��S���Ƃ��ď��������܂��O�̉ƒ��K�˂Ă����B�@�Z�����܂�A�u��e���x������]���Ă���v�ƕa�@����A�����������B�@�����A�Z�����Ԉ���Ă��Đe�q�ɉ���A�Z���ג����čĖK���邱�Ƃ��Ȃ������B (�c�����q�A�Ï锎���Aasahi = 6-15-14)

�_�ˍ`�͊O���q�D���b�V���@�L�^���n�߂Ă���ő�

�_�ˍ`�i�_�ˎs������j���O���q�D�̊�`���b�V���ɕ����Ă���B�@���N�͉��� 32 �ǂ��K��錩���݂ŁA25 �N�O�ɋL�^�����n�߂Ă���ő��ƂȂ�B�@�č��Ȃǂ̑D��Ђ��Ăѓ��{�ɖڂ��������i�D�����A��ߐ��̃u�[���ɏI��鋰�������A�s�͂Ȃ��Ƃ߂Ɍ������B

�č��̑D��Ђ��^�q����u�_�C�������h�E�v�����Z�X�i11 �� 6 ��g���A��q��� 2,670 �l�j�v�B�@7 �� 11 ���A�_�˂��琣�˓��C���o�Ċ؍��������B�@�u���˓��C�͌�ʗʂ�������^�D�̒��Ԃ̒ʍs������̂ł����A�i�F�̔����������Ж�����Ăق����v�ƁA�^�q��Ђ̓��{�@�l�u�J�[�j�o���E�W���p���v�̖ؓ��h�q�В��͘b���B

�D���ɂ͍��N�A�����X����{���C��V�݁B�@���{�l�X�^�b�t���� 40 �l���낦���B�@�J�X�^�}�[�T�[�r�X�S���̕��c���G���� (26) �́u�O���l�D���ɂ����{��̌��C�����Ă��܂��B�@���C�ɂ̓T�E�i��ł����������܂����B�v�@������ 10 ���O��̃N���[�Y�� 1 �l 10 ���~��㔼����B�@�H������Ȍ�y�{�݂̗��p���������܂܂��B (�O���L��Aasahi = 6-10-14)

�p�F�𒌂ɐV�Z������@�����E�l�ʂ�̕������q��

���{�̌��q�͍ЊQ���n���{���� 9 ���A�����d�͕�����ꌴ�����̂ŏZ���̔������������E�l�ʂ�n��̕�����ڎw���u�����E���ی����Y�Ɠs�s�\�z�v�̍��q�Ă����\�����B�@��ꌴ���̔p�F��n��̎Y�Ƃ̒��Ƃ��A��ƈ����ϋɓI�Ɏ����K�v����i�����B

�������̎����̂̎�ł��铯�\�z������ō��q�Ă��������B�@���̂Ŏd����ٗp������ꂽ�l�ʂ�ɂ́u�Y�Ɗ�Ղ̍č\�z�v�����߂���Ƃ��������ŁA���� 30 - 40 �N�ɂ킽��p�F��Ƃ��~���ɐi�߂邽�߁A�� 5 ��l�̍�ƈ��E�Z�p�҂�n���������R����ЊQ�Ή����{�b�g�̌����Ȃǂɐ��S�l�̌����҂��K�v�Ƃ����B

�����̂́A�����́u�V�Z���v��ϋɓI�Ɏ���A�A�҂���n���̏Z���ƈꏏ�ɒ������I�Ȃ܂��Â����i�߂�ׂ����A�Ƒł��o�����B�@�����ܗւ��J����� 2020 �N���Đ��̓��ʂ̖ڕW�Ƃ���l�����B (�i��^�ށA�ҏW�ψ��E�匎�K�`�Aasahi = 6-9-14)

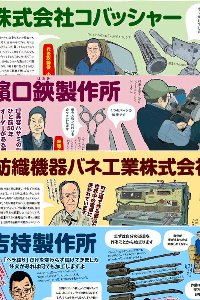

���H��̊�S�i�@���E���������A30 �ЃC���X�g��

���s���ōł����������Ǝ҂��W�܂鐶���ŁA���H��̌o�c�҂�����`�����C���X�g�W���b��ɂȂ��Ă���B�@���E�Ɍւ鍂���Z�p��j�[�N�ȏ��i������u�I�����[�����v�̖��͂��A�킩��₷���Љ�悤�Ƃ������݂��B�@�u������̂Â���S�i�i���i���j�̈�j�v�Ƒ肵���C���X�g�W�́A������� 400 ���~�̗\�Z�������č��N 4 ���ɐ��삵���B�@�@�B���i��H�|�i�A���H�H�i�ȂǕ��L������� 30 �Ђ��Љ�Ă���B�@3 �N�Ԃ� 100 �Ђ܂ő��₷�̂��ڕW���B

�����͍]�ˎ��ォ����̂Â��肪����ȓy�n���ŁA�L�^���c�� 1995 �N�ɂ͖� 4,600 �̎��Ə����W�ς��Ă����B�@�������A����Ƃ����Y���_���C�O�Ɉڂ��Ɣp�Ƃ��������A���Ə����� 2012 �N�ɖ� 2,300 �܂Ō������B�@�H��Ղɂ͏Z���}���V�����������A�����Ȃǂ��߂���g���u���������Ă���Ƃ����B (�R���R�r�Aasahi = 6-8-14)

�L�E�C�Y�n�A�`���a�ɋ����@���Q�A�����������̖ؔ���

�L�E�C�t���[�c�̐��Y�ʂ����{��̈��Q�����A���͂��V�^�̓`���a�ɔY�܂���Ă���B�@�l���H�ׂĂ����N�ɉe���͂Ȃ����A�������͓���ł��Ă��炸�A���܂�C�z���Ȃ��B�@�����������������̖͔��̂���Ă��邪�A�����A����A���R�A�a�̎R�ł�������������A������ɏ��o�����B

5 �����{�A���Q�������s�̃L�E�C���B�@�� 90 �A�[���̔��ł� 2 ��̏d�@�����̌�Ɏc���ꂽ 300 �ȏ�̐芔���@��o���Ă����B�@���{�Ɋ������킩��A�������́B�@�u�炭�ĉ������č�Ƃ������Ȃ������v�Ɣ_�Ƃ� 40 ��j���͌��𗎂Ƃ����B

10 �N�O�ɍ͔|���n�߁A�N�X���n�ʂ𑝂₵�Ă����B�@��N�͖� 25 �g���Ŏ����� 1 �疜�~�ȏ�ɂȂ������A�艖�ɂ����Ĉ�Ă��͂��ׂĎ���ꂽ�B�@���⌧���田�̂���ŁA�A���ւ��ɂ������p�̈ꕔ���⏕����邪�A�V�����c��A���Ă����n�܂� 5 �N�قǂ�����B�@�u���̐��Y�҂ɖ��f���������Ȃ��̂Ŕ��̂������A�����͂Ȃ��Ȃ�B�@����̎q�ǂ��̐i�w��p�Ȃǂ�d�����肾�����̂� �E�E�E�B�@���ɂ͎x�������肢�������B�v (���ƏG��Aasahi = 6-7-14)

�a�g���A���Y�̍���@���m�̒��_�ƁA���H���ߎ��s

�u�a�g���v�̐��Y�������Ă���B�@�Β��̒l�i���y�b�g�{�g���̕��y�Ȃǂŗ������ނȂ��A�Β�������Ă����_�Ƃ��g�����肪����B���₩�Ȗ��킢�ŏa�݂����Ȃ��Ƃ���A���m���ł����Y�i�ɂ��悤�Ɨl�X�Ȏ��݂��n�܂��Ă���B

�Β��H��ɍg���̍��肪�������߂Ă����B�@5 ����{�A���m���V��s�̗�ؐ����ɗ�؍��炳�� (26) ��K�˂��B�@�Ƒ��o�c�� 4 ��ڂŁA�g�������n�߂��̂� 2 �N�O�B�@�������̏d���Œ��t�����ޝ��P�i���イ�˂�j�@���~�߂Ă͗���Œ��t���������A���y����m���߂Ă����B�@�Β��͒��t�������������Ĕ��y���~�߂č�邪�A���������y������g���ɂȂ�B�@�����́A�����t�� 1 ���Ԃقǒu���Ĕ��y��i�߁A�����@�ŔM���ɂ��炵���B�@�t�̐F�͗���Z�����F�ɕς�����B (���c�E��Aasahi = 6-3-14)

�L�b�g�J�b�g�A�O���S���̐ؕ��Ɂ@�َq�̔����p�A������

�L�b�g�J�b�g��H�ׂāA��Ђ����S���̕������������悤 - -�B�@4 ���ɑS��������������̎O���S���i��茧�j�̐ؕ��Ƃ��Ďg����u�L�b�g�J�b�g �~�j �ؕ��J�b�g�v�� 16 ���A�l�X�����{���甭�������B�@�ؕ��J�b�g�̔��� 190 �~���̐ؕ��Ƃ��Ďg����悤�ɂ����B�@�َq�̔������̂܂ܓS���̐ؕ��ɂȂ�͍̂������Ƃ����B

�ō��� 108 �~�B�@�S���̉w�̃R���r�j�Ⓦ�k�̏����X�ȂǂŔ���B�@���̒��ɂ̓L�b�g�J�b�g 3 ���������Ă���A�l�i�Ƃ��Ă͒ʏ�̏��i�Ɠ����ɂȂ�B�@�ؕ��Ƃ��Ďg��ꂽ�ꍇ�́A�^�������l�X�������S����B�@�l�X���ɂ�铌���{��k�Ђ���̕����x���̈���B�@���N 5 �� 31 ���܂Őؕ��Ƃ��Ďg����B (asahi = 6-3-14)

���@���@��

�O���S�������̋O�ՁA�������{�Ɂ@�u���܂����v���b��

�Ôg�Ŕ�Ђ��A3 �N�]��őS���������ʂ������O���S���̋O�Ղ��Â����̌��L���A���Ђ̕y��~�E���q�T�[�r�X���� (53) ���o�ł����B�@�u�����͑S������̎x�������������炱���B�@�O�S�̗͂����ł͂Ȃ����Ȃ������B�v�ƁA���ӂ̎v���͂ɍ��߂��B�@�O�S�͔�� 5 ����Ɉꕔ��Ԃŗ�Ԃ����A��Ў҂��܂����B�@���̌���ĊJ��Ԃ����������A���N 4 �� 5 ���ɓ샊�A�X���A6 ���ɖk���A�X���̑S���Ń��[�����Ȃ������B�@�{���́A���̌o�܂�m�邽�߂̋M�d�ȋL�^�ƂȂ��Ă���B

�u�O�S�A��������?�v�@�k�Ђ��� 2 ����A���ꂫ�ƂȂ����w�t�߂ŏo������l�ɁA����Ȑ���������ꂽ�G�s�\�[�h���u�܂������v�ŏЉ�B�@��Q�̑傫���ɓ��h����Ј��ɁA�]�����F�В����u��������ł���ɂ͂Ȃ����v�ƁA�g�b�v�_�E���ŗ�Ԃ𑖂点�錈�f��������ʂ�`�����B (��䌚���Aasahi = 5-6-14)

���@���@��

�u�����̏ے��v�O���S���@�S������x���A�o�c�Ɍ�������

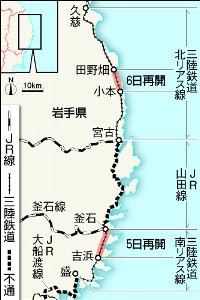

�����{��k�ЂŔ�Ђ�����茧�̎O���S���i�O�S�j�샊�A�X���i36.6 �L���j�� 5 ���A�S���ʼn^�]���ĊJ�����B�@6 ���ɂ͖k���A�X���i71 �L���j�����S��������B�@3 �N 1 �J���Ԃ�̑S���J�ʂɏZ���͊�Ԃ��A�l�������̂Ȃ��ŎO�S�͌������o�c�ƌ����������B�@�u�����̏ے��v����낤�Ɗe�n����x��������B

�ߑO 6 ���A���Ήw�B�@�Z����ό��q�� 30 �l�� 1 ���Ґ��̎n����Ԃɏ�荞�B�@�Ôg�Ŏ���𗬂���A���ݏZ��ŕ�炷��茧���Ύs�̐씨�Ɂi�����j���� (73) �͉����̕��i�������̖ڂŊm���߂����A�Ə�����B�@�u��ӂ͋������Ė���Ȃ������B�@�Ԃ��^�]�ł��Ȃ��̂ŁA�O�S�͂��肪�����B�@���C���o��˂��B�v�Ɩڂ����܂����B (��䌚���A�����_���Aasahi = 4-5-14)

���@���@��

�O���S���̐V���g���Ԃ���I�ځ@�\�t�@�ȂɃV�����f���A

4 �� 6 ���ɑS�ʍĊJ�ƂȂ�O���S���� 23 ���A�샊�A�X���p�̐V�����u���g���ԁv�������J�����B�@�O���͎���F�ŁA���ɂ̓\�t�@�^�Ńe�[�u���̕t�����{�b�N�X�Ȃ� 12 �ȕ��сA�]������w�A������������B�@�ʏ�����Ȃ̊Ԋu���� 10 �Z���`�L���A�����������B�@�ԓ��Ɩ��� LED �V�����f���A�ŁA�J���I�P��z�V�I������A����ɂ��g����B�@�N�E�F�[�g�̎x�������B

�]�����F�В��́A�u�Ȃ��Ȃ��������ɖ߂�Ȃ����������������A�n��̊F����̑��ƁA�ό��q���Ă�Ŋ�������������̓���ʂ������ߓw�͂��܂��v�Ƃ����������B (asahi = 3-24-14)

�u���̃����l�v���ʁA�ӂ邳�Ɣ[�ŎE���@�ޗǁE����

���肪����Łu���̃����l�َq�v�ȂǂƌĂ��n���̃����l���A�ޗnj�����s���ӂ邳�Ɣ[�ł̓��T�ɉ������B�@������ 2 �������� 78 ���~���W�܂����B�@�s�̍�N�x�̂ӂ邳�Ɣ[�Ŋz�͖� 372 ���~�Ƃ����āA�s�͑傫�Ȍ��ʂ����ł���B�@�����l�́u�C�R�}���ٖ{�܁v����������u���C���{�[�����l�v�B�@�ꗱ�����a�� 2 �Z���`�ŊÎ_���ς��B�@750 �O�������肪 500 �~�i�ō��݁j�����A�X���̔��͂��Ă��Ȃ��B�@�ʏ�͔N 2 ��̐\�����ŁA���߂� 3 ���� 14 �� 1,400 �ʂ̉��傪���� 3,500 �l�����I�����B (���䎟�Y�Aasahi = 6-3-14)

�����s�u�@�l�ŗ� 15% �Ɂv�@����ň���������

�n����i���ċK�����ɂ߂�u���Ɛ헪����v�Ɏw�肳�ꂽ�����s�́A�@�l�ł̎����ŗ��� 15% ���x�Ɉ���������K���ɘa����A���ɒlj��ŋ��߂���j���ł߂��B�@�Ώۂ͑n�Ƃ��� 5 �N�ȓ��̊�ƂɌ�����̂́A�����O���瓊�����Ăэ���ŐV�����r�W�l�X���N�����Ă��炢�A�n��o�ς̒�グ�ɂȂ���_��������B

���{�����͐����헪�̒��Ƃ��āA�����ŗ������܂� 30% �䔼���珫���I�� 20% ��ɂ��邱�Ƃ��߂����Ă��邪�A�����s�̒�Ă͂���������B�@�����s�ł͂��܂� 35.38% �ŁA��������Δ����ȉ��̐����ɂȂ�B�@3 ���ɁA�J���K�����ɂ߂Ċ�Ɛi�o�𑣂��u�ٗp����v�Ƃ��đI�ꂽ���A�@�l�ŗ��̒Ⴓ���A�s�[�����āA�u���{�ň�ԃr�W�l�X�����₷���X�v�����肽���Ƃ����B

�����@��Y�s���� 31 ���A�s���ŊJ�����V���|�W�E���ŕ��j��ł��o���B�@�u�lj��̍����͋ɂ߂ď������A�����̐����헪�̖ڋʂɂ��Ȃ�v�ƈʒu�Â��Ă���A�����ւ̊��Ҋ��͍����B�@�����A����������w�������������������A�����ŗ��̈���������lj���Ă��錩���݁B�@���{�͑S�̂̐Ő����̗D�揇�ʂ�����߂Ȃ���A�N���ɂ܂Ƃ߂�Ő�������j�ɐ��荞�ނ����f����B (�镔���F�A���菁��Y�Aasahi = 5-31-14)

��蔭 CM�A�Đ� 170 ���@���y�̂��炵���`��

������I���B�T�v���C�Y�ɗp�ӂ���Ă����̂́A�s�A�m�Ȃ�Ēe���Ȃ��͂��́A�V�w���̉��t�B�@�����ď��ł͂Ȃ����̋Ȃ� - -�B�@���̂���ȃ��[�J�� CM ���A�����O�ŕ]�����B�@���y�̊y�������A�s�[�������`�ŁA���擊�e�T�C�g YouTube �i���[�`���[�u�j �̍Đ��� 170 ��������B

�����ŏ��X��y��̔���W�J���铌�R���i�����s�j�� 3 �����A��l�������y�������s���Ƀ��j���[�A�������B�@����ɍ��킹 3 ����{���� CM ���f���n�߂��B�@CM �̑����͂������B�@�������t�����p�b�w���x���u�J�m���v�́A�V�w�����������A���͖S����e�ƈꏏ�ɗ��K�����v���o�̋ȁB�@�ŏ��͂��Ԃ������ɕ������߂Ă������̕\��́A�݂�݂����Ă����B (���W�Aasahi = 5-30-14)

�E�F���J���u�p�ꑺ�v�@���w 5 �N���A�p��݂̂Ŏ���

���{�Q����s�� 29 ���A�p��݂̂� 1 ���̎��Ƃ��߂������݂��n�߂��B�@�u�p�ꑺ�v�Ɩ��t���A�s���̖� 2 ��l�̏��w 5 �N���S����Ώۂɂ��Ă���B

�O���l�p��u�t (NET) �̎w���̂��ƁA���̓��͎s�������� 82 �l���u�����v�B�@�p��̉̂��̂�����O���[�v�ɕ�����Ė��D���������肵���B�@1 �g�̏㒆�������� (10) �́u�搶���b���Ă���̂����āA����������ׂ��悤�ȋC���ɂȂ�y�����B�@�n�b�s�[�ł��B�v�ƏΊ���������B�@�Q����s�́A���w 1 �N���̎��Ƃ� 2005 �N�x����n�߂�Ȃljp�ꋳ��ɗ͂����Ă���B�@�p�ꑺ�̎��Ƃɂ͖� 360 ���~�̗\�Z���v��B�@1 �N�ԂőS 24 ���w�Z�̎������Q������B (�����Í��Aasahi = 5-29-14)

1 �t�ڂ͒n���̎����@���t���A�e�n�ő���������

�n���ł̊��t�������߂�u���t���v���e�n�ő������Ő��肳��Ă���B�@����g����߂����A���{�������łȂ��Ώۂ͏Ē��A���C���ƍL����A���ɂ�������̗��p���Ăт����鎩���̂�����B�@���ʁA��H�ɏ����߂邱�ƂɈ�a����i���鐺������B�@���������Ò��̋������ł́A�H�O���Ƃ��ē��{���������傱�ɖ����ŐU�镑����B�@�q�Ō��މ�В��̓�r�_������ (46) �́u�͂��߂ɓ��{�����p�ӂ���Ă���Ɗ��t������{���ł������Ⴄ��B�v

�X�ŃT�[�r�X���n�߂��͍̂�N 7 ���B�@�u���t�ɂ͒n���������p����v�Ƃ������ 1 �J���O�ɍ�����̂������������B�@�o�c�҂̌N����コ�� (40) �́u���{���ɊS�������q�l�������A�����ɂ܂���b���������B�v�@���{���̔���グ�͑O�N������� 3 �������B

4 ���̑��������������Ò��B�@���Ă��o�������o�u�꒬�c (64) �͖� 10 �N�O�A���C���̎Y�n�����@�����ہA�n���̐l�����C���Ŋ��t����K����m��A���{���̊��t���y���l���Ă����B�@��������u�J���j�R�v�̓n������В��́u�����@�ɒn����m���Ă��炢�A����g��ɂȂ������v�Ƙb���B�@���{�g��������i�����s�j�ɂ��ƁA�� 60 �̎����̂���ނł́u���t���v�𐧒肵�Ă���B�@��N 1 ���̋��s�s����ɁA���ꌧ�����s���t���_�蒬�ȂǂɍL�������B (��؈�O�Aasahi = 5-25-14)

���k�̉āA���W�@�u�Z���Ձv������ 13 ���l���̐l�o

���k 6 ���̉čՂ肪�W�܂�u���k�Z���Ձv�� 24 ���A�R�`�s�ŊJ�������B�@�����{��k�Ђ���̕����ւ̎v�������߂��Ղ�� 2011 �N�ɐ��s�Ŏn�܂�A�����A�������s�Ƒ����āA4 �N�ڂ̍���A���߂ē��{�C���ŊJ���ꂽ�B

���� 1 �����̊����Ŏ����Ă����e�[�}�́A�u���k�͂������Ă��Ȃ��v�Ƃ̎p���������u�N�v�B�@�ō��C���� 25.4 �x�Ə��Ă炵���������̒��A�n���E�R�`�̉Ԋ}�܂��擪�ɁA�Ō�̐X�˂Ԃ��Ղ܂Ŗ� 1,200 �l���s���S���� 1.1 �L���̃R�[�X���p���[�h�����B�@�����߂��l�X�́A����ȊƓ��i����Ƃ��j�𑀂�Z�Ɋ������グ�A���� 12 ���[�g���̂�炶��S���l�X�ɔ���𑗂����B

���̓��̐l�o�� 13 �� 2 ��l�B�@�p���[�h�R�[�X��C�x���g���ł͈ꎞ���ꂪ�������ꂽ�B�@�Ղ�� 25 ���܂ŁB�@���N�͏H�c�s�ŊJ�������Œ������i��ł���B (�ˏ��N�Y�Aasahi = 5-24-14)

���Ȃ��݂̖� 1 �{�A���x���Ɂ@�Ē��u�����̔g���v���l�C

�{�茧���т̎s�̖��Ύ̖{�i���Ē��u�����̔g���v���l�C���B�@�T�U�G������� 45 ���N���L�O���č��H�ɂ����A���x���ɂ͖� 1 �{�̓��̃C���X�g���B�@���N 1 ���A���e�̈��g�����Őe���܂ꂽ���D�̉i���Y���}���B�@���̍Ւd�ɋ�����ꂽ�u�g���v�̕r�Ƀt�@�����C�t���A�₢���킹����C�ɑ������B�@�̂Ȃ���̐��@�ŁA�Y�V���Ƃ������킢�̒��ɂ��D�����������肪�������Ƃ��B�@�����A���݉߂���Ɓu�������[��v�Ɠ{���邩���B (asahi = 5-20-14)

�K���O���l�ɔ_�Ƒ̌����荞�݂ց@�u�ܗ��ʂ�S���ɔg�y�v�v��

�K���O���l���s�� 2 �疜�l�B���Ɍ��������{�̍s���v��̉���Ă� 14 ���A���������B�@�u2020 �N�̓����ܗ֊J�Â����A�S���Ɍ��ʂ�g�y������v�Ƌ����B�@�n���ւ̗U�v�g���Ƃ��āA�O���l���h���ł���_�Ƃ̏����W�A�C���^�[�l�b�g��ʂ��đ�����ŏЉ��d�g�݂�����Ƃ����B�@�ܗ֊J�Î��Ɋϐ�ړI�̊O���l�ɓ��k���͂��߂Ƃ����n����K��Ă��炤���߁A���s��Ђ�S���Ǝ҂Ƀc�A�[�̊��A�J���𑣂��B

�s���v��̉���ł́A6 ���Ɋό��������i�t����c�Ō��肷��B�@�܂���s�s�ɏW�����Ă���ƐœX�̐�������̖� 2 �{�� 1 ���X���x�ɑ��₷�B (kyodo = 5-15-14)

�u���ً��ۂ͐l�퍷�ʁv�@���ߌ~�̍������瑾�n����i

�a�̎R�����n���́u����������̔����فv����O���l�Ƃ������R�œ��ق����܂ꂽ�Ƃ��āA�I�[�X�g�����A�l�̏����炪���ɖ� 670 ���~�̈Ԏӗ��Ȃǂ����߂�i�ׂ�a�̎R�n�قɋN�������B�@������́u���@�i14 ���j���ւ���l�퍷�ʂɂ�����v�Ǝ咣���Ă���B�@����ɑ��A��N 9 �� - ���N 2 ���̋����Ɂu�ߌ~���v�̗���̊O���l��Ώۂɓ��ق�f�����Ƃ���э��I�ْ��͒����V���̎�ނɁu���̕����A���Y�A���Ƃ���邽�߂ŁA���ʂ̈Ӑ}�͂Ȃ��v�Ɣ��_���Ă���B

�i��ɂ��ƁA�����͑��n���ő����C���J���ɔ����Ă���c�̂̃����o�[�B�@2 �� 9 ���ɔ����ق�K�ꂽ�ہA�E������u�ߌ~���̕��͓��قł��܂���v�Ɖp��Ɠ��{��ŏ��������������ꂽ�Ƃ����B�@������͑i��Łu�ߌ~�ւ̍l�����ɂ���Č����c�̂��{�݂̗��p�����ނ̂́A���@�i19 ���j�̎v�z�E�ǐS�̎��R���N�Q����v�Ƃ��A���� 13 ���ɒ�i�����Ɛ������Ă���B

�����قɂ͕ߌ~�Ɏg���������j�����Ȃǂ��W������Ă���B�@������ 14 ���A���n���̃C���J�����B�e�����č��f��u�U�E�R�[���v�̏o���҂�Ɣ����ق�K��B�@�u�i���n�����Ƃ������A���ۂ��ꂽ�v�Ƃ��Ă���B (��߁Aasahi = 5-15-14)

�吙�J�A�Ȃ������o�R���@10 �N�Ԃ�ɑS���J��

���{ 3 ��k�J�̑吙�J�i�O�d����䒬�j���т��o�R���� 4 �� 25 ���A10 �N�Ԃ�ɑS���J�ʂ��A�ޗǁE���P���o�R������k�J�ւ̃��[�g�����������B�@2004 �N�̑䕗�ŎΖʂ������A�s�ʂɂȂ��Ă����B

�u10 �N�Ԃ�̖Z�����ł����B�v�@�o�R���ɂ���R�����u���̖؎R�̉Ɓv�ł� 3 ����A�� 180 �l���h���B�@�I�[�i�[�̉���I�j�i�������j���� (66) �͏Ί���������B�@�u���������Ɨ�����Ƃ���B�@�吨�̐l�ɗ��ė~�����B�v�@����A�o�R���ł͊��������܂ގ��̂������B�@�n���̎R�x�W�҂�́A�o�R���͑����ɒ��ӂ��A�T�d�ɍs������悤�Ăт����Ă���B (�ʐ^�E���@�ѕq�s�Aasahi = 5-10-14)

��N�����A896 �����̂Ől�������@2040 �N�܂ł�

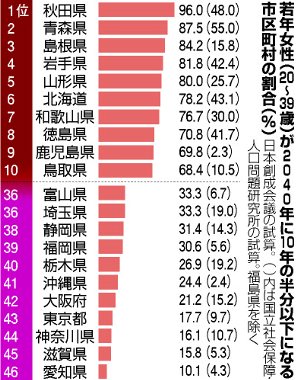

�L���҂�ł��閯�Ԍ����@�ցu���{�n����c�i�����E���c���猳�������j�v�� 8 ���A2040 �N�܂łɑS���̌v 896 �����̂ŁA20 - 39 �̏�������������Ƃ����Ǝ��̎��Z���܂Ƃ߁A���\�����B�@���k�̌������ݒn���܂܂�A���̂܂܂ł͐l���������~�܂炸�s���@�\�̈ێ�������ɂȂ�Ƃ����B

�j���ʂ̎����̊Ԃ̈ړ��A�q�ǂ��̐��Ȃǂ����Ƃɍ����Љ�ۏ�E�l����茤�����i�Аl���j����N 3 ���ɂ܂Ƃ߂��l�����v�f�[�^����A����c�����Z�����B�@�Аl���͒n�������s�s�ւ̐l�����o�� 20 �N�܂łɗ��������Ɛ��v�������A����c�͑�s�s�ň�ÁE��앪��̋��l�������邽�߁A����̂܂ܔN�� 6 �� - 8 ���l�K�̗͂��o�������Ɖ��肵���B

���̌��ʁA12 �N�Ɏq�ǂ����Y������ 9 ���ȏ���߂� 20 - 39 �́u��N�����v�̐l���́A�S�� 1,800 �����́i�������̂��P�ʁA20 ���ߎw��s�s�̂��� 12 �s�͋�P�ʁj�̂����A10 - 40 �N�ɂ� 896 (49.8%) �� 10 �N�Ɣ�ׂ� 50% �ȏ㌸��A373 (20.7%) �������Аl���̐��v�� 2.4 �{�ƂȂ����B�@�j�������l�Ɍ�������B

��N�������������������̂́A���ی����Õی��Ȃǂ̎Љ�ۏ�̈ێ�������ŁA�ٗp���m�ۂ��Â炢�u���ʼn\���s�s�v�ɂȂ�Ǝw�E�B�@896 �̂����l���� 1 ���l��� 523 �͏��ł̉\���������Ƃ����B�@�S���ōł������������������̂́A�Q�n����q�i�Ȃ�����j���i89.9% ���j�B�@�������鎩���̂ɂ͌������ݒn�̐X�s�i57.4% ���j��H�c�s�i54.3% ���j���܂܂��B�@�s���{���ʂɂ݂�ƁA���k 4 ���Ɠ������őS�s������ 8 ���ȏオ�����B�@�H�c���ł� 25 �s�����̂����劃�������� 24 �s��������������B

����c�́A���v����o�������S���Œ�̓����Ȃǂ̑�s�s�Ɏ�҂��z�����܂�Đl�������������Ă���Ƃ��w�E�B�@�@ �n�����Ƃɋ��_�s�s������A���ӎ����̂��x����d�g�݂Â���A�A �s�s����Z�ݑւ���l�ւ̐Ő��D���A�B �o������ 35 �N�܂ł� 2.1 �Ɉ����グ�邱�� - - �Ȃǂ��K�v�Ƒi�����B�i�c�����q�A�������A��K���S��Aasahi = 5-8-14)

�u���{�n����c�v�̌��\���e�̏ڍׂ͌����E�F�u�T�C�g (http://www.policycouncil.jp/) �Ō��邱�Ƃ��ł���B

���@���@��

���� 5 ���̐��Y�N��l���䗦�A�S�������@�����͍Œ�

�����Ȃ� 15 �����\���� 2013 �N 10 �� 1 �����݂̐l�����v�ŁA���� 5 ���̐l���͑O�N�� 0.5% ���� 747 ���l�������B�@15 - 64 �̐��Y�N��l���̊����� 5 ���Ƃ��O�N���ቺ���A�e���őS�����ς� 62.1% ����������B�@���������S���ōł��Ⴍ�A�R������ 3 �ԖڂɒႩ�����B�@�����̐��Y�N��l���̔䗦�͑O�N��� 0.9 �|�C���g�ቺ���A56.4% �������B�@�R���� 0.9 �|�C���g�ቺ�� 57.3% �������B�@����A���R�� 60% �����荞�݁A�L���� 60.4% �ƒ��� 5 ���ōł������������A�S�����ς���������B

����ŁA65 �Έȏ�̘V�N�l���̊����� 5 �����ׂĂŏ㏸�����B�@������ 30.9% �ƁA�H�c�A���m�Ɏ����őS���� 3 �Ԗڂɍ����A�R���� 30.2% �œ����ɑ������B�@����A���R�A�L���� 3 �����S�����ς� 25.1% ���������B�@75 �Έȏ�̊����ł͓������� 17.6% �ƑS���� 2 �Ԗڂɍ��������B

�l���̌������ł͒���A���R�A�L���� 3 ���͑O�N���g��B�@�����A�R���͏k���������̂́A���ꂼ�� 0.68%�A0.77% �ƑS���ł����������Ő��ڂ��Ă���B�@�e���̐l���Ɠs���{���ʂ̏��ʂ́A�L���� 284 ���l�� 12 �ʁA���R�� 193 ���l�� 21 �ʁA�R���� 142 ���l�� 25 �ʁA������ 70 �� 2,000 �l�� 46 �ʁA���悪 57 �� 8,000 �l�� 47 �ʂ������B�@5 ���Ƃ��O�N���珇�ʂɕϓ��͂Ȃ������B (nikkei = 4-16-14)

�N���[�Y�D�A��B�ւ̊�`�����@���Ƃ̊W��������

��N 1 �N�Ԃɋ�B 7 ���̍`��K�ꂽ�N���[�Y�D���A�O�N���甼���������Ƃ����y��ʏȂ̒��ׂŕ��������B�@�����A���؊W�̗₦���݂̉e���ŁA�S�� 2 �ʂ����������i�����s�j�� 7 �ʂɓ]���A��������ʕ{�i�啪���j���x�X�g�e������O�ꂽ�B�@����A���l��_�ˁA��p�ɋ߂��Ί_�i���ꌧ�j��ߔe�͂ɂ��키�B�@�����̂͌o�ό��ʂ����҂��邪�A���Â�������Ă���B

�� ���l��_�ˁA�Ί_�͍D��

���\�ɂ��ƁA2013 �N�̍����̑���`���͑O�N��� 1 ������ 1,001 ��B�@�u�� II�v�ȂǓ��{�̑D��Ђ��^�q������̂� 628 ��ƂقڑO�N�Ɠ������������A�O���̑D��Ђ̉^�q���� 2 �����B�Ƃ��ɋ�B�ւ̊�`�� 12 �N�̌v 324 ��v 168 ��ɂقڔ��������B�@�����͑O�N�� 112 �� 7 ������ 38 ��ɁB�@�S�� 1 �ʂ������O���D�̊�`�����������̂��������B�@�������� 8 �ʁi34 ��j���� 11 �ʁi22 ��j�ɁB�@�������N����A�˂Ă����x�X�g�e�����O�ꂽ�B�@�O�N������ 8 �ʁi34 ��j�������ʕ{�� 22 �ʁi9 ��j�ɂȂ����B

�����ȂȂǂɂ��ƁA��B�̍`�� 12 �N�A�n���I�ɋ߂��؍��⒆������̑D�������������A��t�����͂��߂Ƃ�������W��A���؊W�̈����Ō������B�@��`�����������؍��̃N���[�Y�D���W�q�s�U�ō�N�^�x�����̂��������Ƃ����B

����ŁA���l��_�ˁA�����͏������B�@���l�� 9 �N�A���̃g�b�v�ŁA�ߋ��ō��� 152 ��B�@������ 5 �ʂƖ��i�����B�@�u����܂ŃN���[�Y�͉��l�ɔC���Ă������ǁA�����ܗւ̊J�Â����܂������A�{�C�ł��B�i�����s�`�p�ǁj�v�@1 ���ɓ����N���[�Y�r�W���������肵�A�U�v�ɗ͂�����B�@3 �`�Ƃ� 8 ���������D����߂Ă���B (�n�ӏ��q�Aasahi = 5-7-14)

���@���@��

�p�̍��؋q�D�A�X�`�ɏ����`�@�D�������J

�X�`���ٕu���i�X�s�j�� 4 �� 28 �����A���ؑ�^�q�D�_�C�������h�E�v�����Z�X�i�p���D�ЁA�� 11 �� 6 ��g���j�����߂ē��`���A�W�҂�ɑD�������J���ꂽ�B�@�S���� 290 ���[�g���A�� 37.5 ���[�g���A���� 62.5 ���[�g���B�@��q��� 2,670 �l�ƁA�X�`��K�ꂽ�q�D�ł͉ߋ��ő傾�B�@�D���� 18 �K���āB�@��^�X�N���[���ʼnf��Ϗ܂��ł���v�[������C��ʼnc�Ƃ���J�W�m�A�������X�g�����A����A�嗁��Ȃǂ̎{�݂����낤�B (asahi = 5-4-14)

���@���@��

�q�D�u�_�C�������h�E�v�����Z�X�v�A���߂ɏ���`

�N���[�Y�q�D�u�_�C�������h�E�v�����Z�X�i11 �� 6 ��g���j�v�� 30 �����A���ߎs�̕��ߍ`�i���`�j�ɏ��߂Ċ�`�����B�@���߂ł͍ő勉�̋q�D�̓��`�Ƃ����āA�[���̏o�`�܂őD����s���e�n�ŗl�X�Ȋ��}�s�����������B�@�ߑO 7 �������A�_�C�������h�E�v�����Z�X�����w�r�����v�킹��D�̂𒅊݂�����ƁA�������Z�ɂ�鐁�t�y��A�T�����C�p�ɕ������K�C�h���̃W���[�E���c���� (84) ���o�}���钆�A���X�ƑD�q���㗤�����B

�� 2,400 �l�̂����A7 �������Čn�̊O���l�B�@���s�s����V�������ʂȂǂւ̃I�v�V���i���c�A�[�ɖ� 900 �l���o���������A���ߎs���Ŋό����y���l�������A�����̌���Ղ̉��t�A���q���V���̊J���Ȃǎ�����Â炵���s�����������B�@���V�A�E���X�N������v�w�ŖK�ꂽ��w�C���i�E���K�`�������� (39) �́u�V���������w����̂��y���݁v�Ƙb�����B

�D���ł͌ߑO 10 �����犽�}���T������A���ߎs�̑��X���ǎO�s������L�O�̏���ꂽ�t�@�u���b�c�B�I�E�}���X�J�D�����u�F�D�W���������Ƃ�����Ă���v�Ƃ����������B�@�����D�����w�ł͍��t�A�V�݂��ꂽ�������X�g������嗁��Ȃǂ���I���ꂽ�B (���Ǝi�Aasahi = 5-1-14)

�n���̏���L�тĂ���@�l�グ�ł��A�����ȁ@�F�{

���葱���Ă����n���̏�����������Ă���B�@���{��̎Y�n�E�F�{�ł� 9 �N�Ԃ�ɐ��Y�ʂ������ɓ]�����B�@������芄���ȁu�����i�v�����ɁA�i�C�̒ǂ����������Ă���B�@3 �N�O�̋����b�P�ɂ��W�c�H���Ŏ����̋t�����A���S��̋����ŏ��z���Ă����B

4 �����{�̕����A�F�{�s���S���̔ɉ؊X�ɂ���n���������X�u���T���i�����̂�j ����ʂ�X�v�B�ߌ� 4 ���̊J�X���ォ��\��q�����X�ɖK��A�ߌ� 7 ���ɂ͓X���̑S 66 �Ȃ����܂����B�@�قڂ��ׂĂ̋q����������̂��A�n�h���̐��荇�킹�i3 - 4 �l�O�A�ō��� 4,600 �~�j�B�@�Ԑg��~��A�S���Ȃ� 8 ��ނ̎h���g���M�ɕ��сA���F�ɋP���B

�X�����ˎs����o���ŗ����j�� (62) �́u����ς�{��͈Ⴄ�ˁv�Ɛ�ۂ�ł��Ă����B�@���낵�j���j�N�Ƃ��傤��ɂ������~������A��̏�łƂ낯��B�@�Ē��� 2 �t�A3 �t�Ƃ����݁A�Ԃ��Ŏh���g�̂��ւ��𒍕����Ă����B�@���̓X�ł� 1 �N�ȏ�O����A�����Ȃ������B�@4 ������͏���ŕ������i�ɓ]�ŁB�@���̎d����l���オ���Ă���A�l�グ���͈ꕔ�� 3% �����A�u�q�̓���͑S���ς��Ȃ��v�ƓX���B�@��Ƃ̌��۔�̐L�т��f���Ă��A�ŋ߂͗̎��������炤�q���ڗ��Ƃ����B

�n���͓S����r�^�~�����L�x�Ȉ���A�J�����[�͋�����ؓ��̔����قǁB�@�X�^�~�i���_�̃w���V�[�H�����A�l������B�@���~��Ȃ� 100 �O������ 2 ��~������̂������A����ʂ́u�i�C�̉e�����₷���i�F�{���{�Y�ہj�v�Ƃ����B�@���ہA�S���̔n���̐��Y�ʂ� 4 �����߂�F�{���̏��������� 2004 �N�x�i8,523 ���j���s�[�N�Ɍ��葱�����B�@12 �N�x�� 5 �瓪�����荞���A13 �N�x�� 6,018 ���ƑO�N�x��� 2 ���ȏ㑝�����B�@������ 9 �N�Ԃ肾�B

���L�����u���܃����v�̐l�C�ŌF�{��K���ό��q�͑����Ă���B�@��Ǝ��v�����A�o���ŖK���r�W�l�X�q�̍��z�̂Ђ����ɂ�ł���悤���B�@�S�ݓX�ŕ���i�⎞�v�̔���グ���L�т��悤�ɁA�u���z�i�v�̔n�������ɂ���q�������Ă���B�@��������X���Ȃǂق��̎�Y�n�ł������ɓ]���Ă���A�u�A�x�m�~�N�X�ɂ��i�C�̌��ʁv�ƋƊE�W�҂͌������낦��B (���菁��Y�Aasahi = 5-7-14)

�u�c�^���}���فv�ڕW 2 �{�� 100 ���l�˔j�@����E���Y

�c�^���ƒ�g�������ꌧ�̕��Y�s�}���ق� 5 ���A��N 4 ���̃��j���[�A����̓��َ҂� 100 ���l��˔j�����B�@�N�� 50 ���l�Ƃ����ڕW�� 2 �{�̐����B�@100 ���l�ڂ͖��T�̂悤�ɗ���Ƃ����߂��̋v�ۗR������ (40)�A���i�����Łj����� (8) �e�q�B�@�ԑ����n���ꂽ���A�v��ʓW�J�Ɍ˘f���C���̖ʎ����������B�@�ΏƓI�ɔ�n�[�S�s���͏I�n��@���ŁA�w�Ɂu���i�ɂ������́j�͏I���B�v�@�����}���ق̏[�������ɂ��A�v�킸�u���̖ڕW�� 1 ���l�v�Ƃ��B (asahi = 5-5-14)

�O�@�� (5-25-13)

�����̂ڂ�A���Ƌ����@�啪�}���[���p���X������

�啪�s�̑啪�}���[���p���X�����فu���݂��܂��v�̐����ŁA�����̂ڂ肪�u�����f�r���[�v�����B�@�L�㐅���̋������Ɍ������ėI�X�ƕ����Ă���B�@GW �̓��ʊ��B�@��ɍʂ�ꂽ�� 1 ���[�g���̃i�C�����������̂ڂ� 12 �C���A�����̓����Ŗ� 1,500 �C�̋������ƈꏏ�ɉj���悤�ȉ��o�������B�@����W�̕l�c�M�j���� (41) �́u�������͍ŏ��A�w�ςȂ��̂�����Ă����x�Ɣ����Ă����悤�ł����A���ł͒��ǂ��j���ł��܂��B�v (asahi = 5-5-14)

�C���͐퍑�����A�Z�b�𒅂ċL�O�ʐ^�@�{��

�[�߂̐ߋ�ɂ��Ȃ݁A�q�ǂ��������Z�b�i��낢���ԂƁj�𒅂ċL�O�ʐ^���B��C�x���g�� 4 ���A�{��s�F�m�́u�݂₴�����j�����فi��q�q�ْ��j�v�ł������B�@������҂�E�܂������Ҏp�̉䂪�q���ʐ^�ɎB�낤�ƁA�吨�̐e�q�łɂ�������B

�Z�b�́A���ق���������ɒB���@��^�c�K���A���c������퍑�������g�ɂ��Ă������̂̃��v���J��A���ق̃{�����e�B�A�������r�j�[���ȂǂŐ��I�Ɏ��肵���召�v 11 �́B�@�{�������y�ʂ����A����̂ɌW�� 2 �l����`���� 10 ���߂�������B�@����������ꏏ�Ɏ������ċL�O�ʐ^���B����i������ꂽ�B�@���U���ɋN���Đe�q 5 �l�ŗ��������s���쏬�w�Z 4 �N�̓c���Ől���� (9) �́u���߂ĊZ�b�𒅂܂����B�@�d�����ł��B�@�퍑�����ɂȂ����C���ł��B�v�Ƙb�����B (�����K���Aasahi = 5-5-14)

�l�n��́A��삯�オ��@�O�d�E�K���u�グ�n�_���v

���Ҏp�̎�҂��A�n�ɏ���ċ}�ȍ���삯�オ��u�グ�n�_���v�� 4 ���A�O�d���K���s���x���̑��x��ЂŎn�܂����B�@5 ���܂ŁB�@��k������i1336 - 92 �N�j���瑱���Ƃ����`���s���B�@�n��� 100 ���[�g���߂��������n���A���� 20 ���[�g���̍�ցB�@�Ō�ɖ� 2 ���[�g���̓y�ǂ𐨂��悭��щz����ƁA�W�܂����ϋq����傫�Ȋ������N�����B�@���̓��� 12 ��o�����A3 �������B (asahi = 5-4-14)

�łɂ����鎵�F�̃J�[�e���@�F�{�E��P��Ń��C�g�A�b�v

��B�E�R���̊e�n�ō��N��Ԃ̏����ƂȂ��� 2 ���A�F�{�������������̓�P��ő�^�A�x�P��̃��C�g�A�b�v���n�܂�A�R�����̈ÈłɁu���̃J�[�e���v�����z�I�ɕ����яオ�����B�@6 ���܂ŁB

���� 10 ���[�g���A�� 25 ���[�g���ɂ킽���ė��ꗎ���A��̗����ɓ��邱�Ƃ��ł���B�@�n���̒��������O���[�v����悵���B�@�_���͓��v����ߌ� 9 ���܂ŁB�@��͋��͋��Ƃ��� 200 �~���K�v���B�@�����Nj�C�ۑ�ɂ��ƁA��B�E�R���� 5 ���ɑO�����ʉ߂���e���ňꎞ�J���~����̂́A�A�x���͂����ނː���Ԃ��L����Ƃ����B (asahi = 5-3-14)

���܉w���l�C�A�C��n��@�A�W�A����̊ό��q 2.5 �{

�a�̎R�d�S�� PR ���߂�O�єL�́u���܉w���v�̐l�C���C�O�ɂ��L�����Ă���B�@��N�x�͍��`���p�𒆐S�ɃA�W�A����� 2 ���l���K��A�O�N�x��� 2.5 �{�ɋ}���B�@��q���������߂� 220 ���l���錴���͂ƂȂ����B�@29 ���� 15 �̒a�����B�@�l�ԂȂ� 77 �́u����v�ɋ߂�������A�W�q�͂͐����Ȃ��B

4 �����{�A���܉w��������M�u�w�i�a�̎R���I�̐�s�j�ɍ��`����̒c�̋q 38 �l���K�ꂽ�B�@�z�[���Ɏԗ��������Ă���ƁA�擪�ɂ͂��܂̊�B�@��͂��Ⴌ�Ŏʐ^���B��n�߂��B�@���s�����K�C�h�̒���i�`���P���g�E�j���� (30) �́u�����͂ƂĂ��l�C������ό��R�[�X�B�@1 �� 2 - 3 �O���[�v���ē����邱�Ƃ�����B�v�Ɩ������B

�a�̎R�d�S�ɂ��ƁA��C�d�S����^�c�ڊǂ��ꂽ 2006 �N�x�ȍ~�A��q���͔N�� 215 ���l�O��ʼn������������A��N�x�͏��߂� 220 ���l��˔j�B�@�A�W�A����̊ό��q�������グ���Ƃ����B�@�u���ɂ���ẮA��q�̔������炢���A�W�A�̕��̊����B�@�����������Ă� 1�A2 �g�͏�Ԃ��Ă���B�v�Ƙa�̎R�d�S�L��B (�L�Ë���Aasahi = 4-29-14)