スマートメーターと無線接続して電力使用量を取得できる USB ドングル、NTT 東が 5,000 円で販売開始

NTT 東日本は 13 日、同社が提供する HEMS (Home Energy Management System) サービス「フレッツ・ミルエネ」向けとなる「スマートメーター対応 USB ドングル」および「リアルタイム遠隔家電操作機能」を提供開始した。

USB ドングルは、スマートメーターと無線通信(920MHz 帯を利用した Wi-SUN 規格を利用)することで、正確な電力使用量を計測できる機器。 ドングルをフレッツ光のホームゲートウェイに接続することで利用可能だ。 また、SMA (Smart Meter Application) 認証を取得している。 価格は 5,000 円(税別)で、買い切りとなる。 取得した電力使用量のデータは、USB ドングルの接続元となるホームゲートウェイを経由して、一度 NTT 東日本のクラウドサービスにアップロード。 フレッツ・ミルエネで提供するサービス同様に、PC やスマートフォンのブラウザーから電力使用量を確認できる。 なお、現時点では東京電力管内でのサービス提供となる。

また、USB ドングル購入者向けにスマートフォンアプリ「ミルエネ家電コントローラー」を無料で提供。 USB ドングルに内蔵された遠隔操作ソフトをホームゲートウェイにインストールすることで、ECHONET Lite に対応した家電のリアルタイム遠隔操作が可能となる。 対応OSは、iOS 6.0 - 8.1.2、Android 4.1 - 4.4.1。

アプリから出力された指示は、同社の遠隔操作サーバーに一度送られ、その後ホームゲートウェイを経由して家電を操作するため、外出先からの家電操作も可能。 これまで、5 分ほどのタイムラグが発生していた家電操作もリアルタイムに行うことができるとしている。 対応家電は、シャープ、東芝ライフスタイル、パナソニック、富士通ゼネラル、三菱電機から発売されているエアコンの一部。 (InternetWatch = 7-14-15)

炊飯器、進化の先は「昔のかまど」 高価格品も好調

和食ブームを背景に、ごはんのおいしさを引き出そうと、各家電メーカーが炊飯器の性能を上げています。 各社がめざすのは「昔ながらのかまど」だそうです。 ヨドバシカメラマルチメディア梅田(大阪市)には、6 月に各社が一斉に発売した炊飯器の新製品が並ぶ。 8 万 - 10 万円の高価格品の売れ行きも好調で、担当者は「高くても、おいしいごはんを食べたいという高齢の方が多い」という。

日本電機工業会によると、炊飯器の国内出荷台数は 2006 年の 651 万台から減少傾向となり、14 年には 576 万台まで落ち込んだ。 一方で、1 台当たりの価格は上昇傾向だ。 家電の調査会社 GfK ジャパンによると、05 年の平均単価は 1 万 6 千円台だったが、09 - 10 年に値段が高い新製品が出るようになり上昇傾向となった。 14 年には消費増税前の駆け込み需要で高い炊飯器も売れ、単価は前年より 1 割ほど高い約 2 万 1,100 円だった。

これまで新製品は新米が出る前の 7、8 月に売り出していたが、単価が上がったことに伴って、発売時期はボーナス商戦を意識した 6 月に集中するようになった。 今年の新製品も、最上位機種はいずれも 10 万円を超える。 各社がこだわったのは素材だ。 三菱電機の IH ジャー炊飯器「本炭釜 KAMADO」の釜は、熱が伝わりやすい炭素材料を使った。 上から数センチの部分に出っ張りをつけた「羽釜」という形にすることで、羽より上の部分の温度は下がりやすく、強い火力でもふきこぼれないという。

象印マホービンの「極め炊き」も羽釜だが、素材は岩手県産の南部鉄器だ。 担当者は「鉄は IH と相性がいい」と説明する。 タイガー魔法瓶の「THE 炊きたて」の釜は土鍋にした。 マルチメディア梅田の販売担当者は「釜の素材によってコメがふっくらしたり味がしっかりしたり、炊きあがりが変わる。 お客さんの好みを聞いておすすめを選んでいます。」と話す。 (新宅あゆみ、asahi = 7-12-15)

荷物の上げ下げ楽々? お助けスーツは 100 万円程度

パナソニック子会社のアクティブリンク(奈良市)は、身につけると荷物を楽に上げ下ろしできる「アシストスーツ AWN-03」を 9 月から売り出す。 物流施設や土木現場での使用を見込み、想定価格は 100 万円程度。 月 5 万円ほどでレンタルも予定している。

同社が 2 日発表した。 スーツはバッテリー込みで約 7 キログラムで、背中から太ももにかけてつける。 腰を曲げる動きを二つのモーターが補助し、腰の負担を最大 15 キロ軽くする。 10 キロの荷物の積み上げ作業だと、バッテリーは 8 時間ほどもつ。 試作機で試験を続けてきたが、部品に炭素繊維を使うなどして小型・軽量化を進めた。 体へのフィット感も改善した。 同社に出資するパナソニックや三井物産の販売網を生かし、年 1 千台の受注をめざすという。 (山村哲史、asahi = 7-5-15)

航空機工場にロボット続々 需要急増、人件費を抑制

熟練工が頼りだった航空機の工場で、ロボットが台頭している。 三菱重工業は、航空機の胴体を作る工程に初めてロボットを導入、川崎重工業もエンジン工場の一部を自動化した。 自動車の生産ではすでに主役のロボットも、航空機の生産ではまだ新入り。 新興国需要による増産の後押しを受け、将来的には主役級に躍り出る可能性もある。

三菱重工がロボット化するのは、広島市の江波工場に新設する米ボーイングの次世代大型機「777x」の後部胴体の生産ライン。 ボーイングは 2017 年に生産を始め、20 年に初号機の納入を予定している。 全日本空輸や独ルフトハンザなど多くの航空会社が導入を決めている。 ロボットは航空機の外側を覆う金属製パネルを運び、穴を開けてパネル同士をびょうでつなぎ合わせる。 仕上がりの検査もする。 生産ラインは 16 年ごろに完成する見通しで、鯨井洋一副社長は「かなりの省人化が図れる」と話す。 (南日慶子、asahi = 7-5-15)

消費電力 99% 以上減の新型液晶 ジャパンディスプレイ

液晶大手のジャパンディスプレイは、背後からライトで照らさず、周りの光を反射させる「反射型カラー液晶」の新型を開発した。 消費電力は通常の液晶の100分の1以下で、明るい場所ならはっきりとカラー映像が見える。 腕時計型のように身につける「ウェアラブル端末」や、電子看板などに向くという。 通常の液晶画面は、LEDなどのバックライトが裏側から液晶パネルを照らして光らせる仕組み。 反射型は画面の奥にある鏡で液晶を照らす。

これまでの製品は映像が暗かったが、鏡を従来のアルミ製でなく銀製にするなどして液晶を強く照らせるようにした。 明るい場所での見た目は通常の液晶とほぼ変わらないが、暗い場所ではライトなどで照らす必要がある。 少ない電力で長く使えるため、ウェアラブル端末や、屋外の看板や案内板など向けに売り込み、5 年後に 1 千億円の売り上げを目指す。 (杉浦幹治、asahi = 7-5-15)

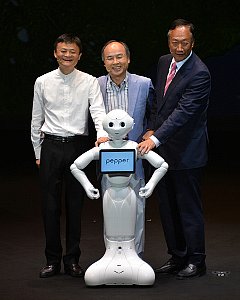

ヒト型ロボ「ペッパー」、お中元商戦でバイト 時給 1,500 円

お中元商戦の助っ人は私にお任せ - -。 家族連れらでにぎわう西武池袋本店(豊島区)で 4 日、ヒト型ロボット「ペッパー」が来店客にポケットティッシュを配り、「いらっしゃいませ」と出迎えた。

同店でお中元コーナーを設けるアサヒビールがソフトバンクから 2 台を借りた。 アサヒビールの担当者は「1 台、時給 1,500 円です。」 ペッパーは子どもたちに頭をなでられると、「ありがとう」とお礼を言った。 同店の広報担当、熊谷栄さんは「景気回復でお中元の売り上げは前年比微増。 ペッパー君の協力で若い家族連れにもアピールできる。」 5 日も午前 11 時 - 午後 1 時、午後 4 - 6 時に売り場に立つ予定。 (別宮潤一、asahi = 7-5-15)

◇ ◇ ◇

初回分 1,000 台、1 分で完売 = 人型ロボット「ペッパー」 - ソフトバンク

ソフトバンクは 20 日、人工知能 (AI) で動く人型ロボット「Pepper (ペッパー)」の一般向け予約販売をウェブサイトで同日午前 10 時に開始したところ、1 分間で 6 月分の 1,000 台を完売したと発表した。 商品は 7 月以降、順次届ける。 これとは別に、19 日に東京駅の店舗で 30 台の購入申し込みを受け付け、抽選で購入者を決めた。

ペッパーの今後の販売計画は 7 月中に公表する予定。 孫正義社長は今月 18 日の発表会で「7 月や 8 月は月 500 台か 1,000 台になるかは分からないが、毎月 1,000 台ぐらい販売できる生産体制を整えたい」との考えを示した。 ペッパーの本体価格は 21 万 3,840 円。 これとは別に、当初 3 年間は会話などの基本アプリの利用料や故障時の保険料などとして毎月 2 万 6,568 円を支払う必要があり、総額は 117 万 288 円となる。 (jiji = 6-20-15)

◇ ◇ ◇

人型ロボ「ペッパー」お茶の間へ 20 日発売、お値段は

ソフトバンクは 18 日、人の感情を理解するという人型ロボット「ペッパー」の一般向け販売を 20 日から始めると発表した。 7 月からは、世界初の「ロボット人材」派遣も始める。 体長 121 センチ、重さ 29 キログラムのペッパーは、マイクやセンサーを使って人の表情や声色から感情を読みとり、会話をする。 ネットを介した人工知能で動くため、「WiFi」環境が利用条件になる。 様々なアプリをダウンロードし、機能を増やすこともできる。

本体価格は 19 万 8 千円。 ネットを仲介するため別途、基本料金が必要になる。 こちらは 3 年契約で月 1 万 4,800 円。 故障時に修理などのサポートを受けられる保険料が月 9,800 円(いずれも税抜き)。 保険に入らないと故障時の修理費が高額になるため、強く加入を勧めるという。 販売は、専用ウェブサイトで申し込みを受ける。 6 月中は 1 千台限定で受け付け、7 月から発送していく。 7 月以降の販売台数は売れ行きで決めるという。 (asahi = 6-18-15)

前 報 (9-20-14)

防カビ効果、長持ちします 住友化学が新プラスチック

住友化学は、カビの発生を 2 - 3 年程度防げる新しいプラスチックを開発した。 これまでの製品は表面に塗った防カビ剤が水などで洗い流されてしまうと効果がなくなったが、均一に練り込んだ薬剤が徐々に表面にしみ出して効果が長持ちするよう工夫した。

新しい技術は、アフリカなどで販売しているマラリア対策用の防虫網「オリセットネット」に使っている技術を応用した。 プラスチックの分子より粒が小さい薬剤が徐々にしみ出し、プラスチック表面の薬剤濃度が一定に保たれる仕組みだという。 シートなど様々な形に加工することもでき、浴槽や台所などの水回りに使えば、掃除が楽になる。 エアコンの部品などにも広く使える。 薬剤の量を増やせば、さらに効果が長持ちするかなどの実証実験を重ね、2016 年度の商品化を目指す。 (asahi = 7-4-15)

日立が超小型センサー IoT で部品データ収集

車や医療へ活用拡大

日立製作所はあらゆる部品から製品の性能向上や故障防止につながるデータを集める技術を開発した。 米粒ほどの超小型センサーで金属などの素材に生じる変化を瞬時に検知する。 すべての製品を接続する「モノのインターネット化 (IoT)」は工場の稼働を監視する用途が実用化している。 新技術は部品に生じるわずかな変化をとらえ、自動車のエンジン性能まで改善できる。 IoT が身近な製品に入っていくきっかけになりそうだ。

IoT はネット経由で機器の状態をデータ解析して、運用を効率化する。 製造業への適用が先行し、工場で機械の稼働状況や生産ラインの作業の進捗管理に活用している。 鉱山でダンプトラックの稼働データを集め、スピードや配置を見直す使い方も進んでいる。 日本政府は IT (情報技術)を活用した産業競争力の化に取り組み、IoT の支援に乗り出す方針。 ドイツでは「インダストリー 4.0」として工場のコスト削減を進め、米ゼネラル・エレクトリック (GE) はネット接続による高度な製造業への脱皮を掲げる。 日米欧が国を挙げて IoT による技術革新を取り込もうと競っている段階だ。

日立のセンサーは半導体の技術を使う。 縦 2.5 ミリ、横 2.5 ミリ、厚さ 0.2 ミリと超小型で、あらゆる部品に取り付けることができる。 物体にかかる圧力で生じるひずみを信号に変える。 物体表面に貼り付けると形状変化から部品にかかる圧力や振動など多様なデータを計測できる。 素材の強度の計測に使う従来の機器に比べ 2 万 5,000 倍の感度で形状の変化を検出し、消費電力も抑えた。 例えば自動車のエンジン部品に組み込めば内部の圧力から、どの程度のガソリンを噴射したら最も適切なのかが分かる。 従来品はサイズが大きく、自動車などへの搭載は難しかった。 小型化により利用できる範囲が大幅に広がる。

米 GE は航空機エンジンの回転数などを計測して保守業務に役立てているが、日立のセンサーは目に見えない部分も監視できるようになる。 故障する前に部品交換を促す新しいサービスや保険の新商品を生み出すことも後押ししそうだ。 日立は既に自転車部品大手のシマノ向けに出荷を始めた。 電動アシスト自転車をスムーズに走らせる技術に活用している。 こぐ際の圧力を検出して無線通信でデータを送り、モーターを動かすための部品として利用し始めている。

建設機械やエレベーター、風力発電装置で故障を予測する実証試験も始めた。自動車や産業機械、医療、建築・土木分野では外部の企業や研究機関と共同開発している。 医療機器では手術中に血液を体内に送り込むポンプなどの稼働状態を監視する使い方を見込む。 2020 年度以降、年間 100 万個以上を販売し、500 億円以上の売上高を目指す。 日立は新型センサーで自社が顧客に提供する IoT のサービスも広げたい考えだ。 (nikkei = 7-3-15)

▼ IoT インターネット・オブ・シングスの略で、モノのインターネット化と呼ばれる。 パソコンなど従来の IT (情報技術)機器だけでなく、工場の生産設備や家電などあらゆる機器をインターネットにつなぎ、様々なデータを集めて分析することで革新的なサービスや製品を生み出す。 高齢者の生活をセンサーで見守るサービスが登場しているほか、橋梁など構造物の老朽化を監視するような用途が広がっている。 2020 年に世界で 500 億台の機器がネットにつながるとの試算もある。

凸版印刷、江戸期以前のくずし字を高精度でテキストデータ化する新方式 OCR 技術を開発

〜江戸期以前のくずし字が 80% 以上の精度で OCR 処理可能に〜

凸版印刷株式会社(本社 : 東京都千代田区、代表取締役社長 : 金子眞吾、以下 凸版印刷)は、江戸期以前のくずし字で記されている古典籍(内容・形態の優れた古い書物のこと)の文字を判別し、テキストデータ化する OCR (光学文字認識)技術を開発しました。 凸版印刷は、本技術による古典籍のテキストデータ化サービスを 2015 年夏より試験的に開始予定です。

本技術は、江戸期以前の書物に使われているくずし字を自動で判読し、テキストデータ化することを可能にするものです。 凸版印刷は、2013 年からさまざまな書籍を高い精度でテキストデータ化する「高精度全文テキスト化サービス」を提供しています。 このサービスで確立したテキストデータ化技術のシステム基盤をベースに、公立学校法人公立はこだて未来大学(所在地 : 北海道函館市、学長 : 中島秀之)の寺沢憲吾准教授が開発した「文書画像検索システム」と組み合わせることで、くずし字で記されている古典籍の OCR 処理を実現しました。

本技術開発に際して、2014 年度に実施した原理検証実験では、くずし字で記されている書物を 80% 以上の精度で OCR 処理することに成功し、効率のよいテキストデータ化が可能であることを実証しました。 原理検証実験を行う上で、凸版印刷は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館(所在地 : 東京都立川市、館長 : 今西祐一郎、以下 国文研)の古典籍共同研究事業センターとともに課題整理と検討を重ね、本技術の検証で使用する古典籍の選定に関する助言、および所蔵する古典籍の画像とテキスト情報の提供を受けています。 (TOPPAN = 7-3-15)

新大型ロケットの名称「H3」に … 愛称も、JAXA 発表

宇宙航空研究開発機構 (JAXA) は 2 日、2020 年度の初打ち上げを目指す新大型ロケットの正式名称を「H3 ロケット」に決定したと発表した。 文部科学省の有識者会議で、JAXA が説明した。 H3 は現在の主力「H2A(全長 53 メートル)」や、その強化型の「H2B(同 57 メートル)」の後継で、国産ロケットでは最大の全長約 63 メートルとなる。

H3 は放送用や通信用の衛星が周回する高度 3 万 6,000 キロ・メートルの軌道に、重さ 6.5 トン以上の衛星を打ち上げる性能をめざす。 JAXA は H3 に愛称をつけることも検討している。 この日の会議では、2020 年代初めに月の南極の無人探査を目指すことなどを盛り込んだ、宇宙探査計画についての報告書も取りまとめられた。 (yomiuri = 7-2-15)

マイクロ波で心拍数測定、人もペットも シャープが開発

シャープは 25 日、衛星放送などに使われるマイクロ波で心拍数や呼吸数などを測ることができるセンサーを開発したと発表した。 マイクロ波を人や動物にあてると反射し、心臓や肺の動きによるわずかな体の揺れで変化した波長を検知する。 機器が 3 メートル離れたところから誤差 1 割の範囲で測定できる。 高齢者やペットの体調管理などに生かせるといい、関連するメーカーに売り込むという。 (asahi = 6-27-15)

街を瞬時に立体データ化 専用車で走るだけ 三菱電機

三菱電機は 23 日、専用の車で街の中を走るだけで瞬時に市街地の立体 (3D) データをつくれるシステムを発表した。 災害時に被害の状況を素早く把握したり、車の自動運転に利用できる立体地図づくりに役立てたりできるという。 車の屋根に、GPS のアンテナや、周囲の地形を測定するレーザー装置をつけた車を使う。 GPS で測った車の位置と、レーザーで測った道路や建物の状況をコンピューター上で組み合わせることで、すぐに 3D の画像データを表示したり、過去のデータと比較したりできる。

レーザー計測は現在も測量で使われているが、GPS の位置情報と組み合わせるのに時間がかかり、3D 画像をつくるのに半日程度必要だった。 今回、必要な情報を優先的に計算して組み合わせられるようにして大幅に処理時間を縮めた。 測量会社や警備会社への販売を見込む。 今後 3 - 5 年で、測定機器を 500 台程度売りたいという。 (南日慶子、asahi = 6-24-15)

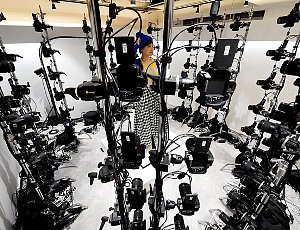

カメラ 102 台で精巧フィギュア 有楽町にスタジオ登場

102 台のデジタル一眼レフカメラで全方位から被写体を一斉に撮影し、精巧なフィギュアを作るためのスタジオが、大型雑貨店「有楽町ロフト(東京都千代田区)」に登場した。

ロフトによると、複数のデジタル一眼レフカメラを使うことで、被写体を細部まで数値化し、実物に近いフィギュアを再現できるという。 3D プリンターを使い、色つきの石膏(せっこう)フィギュアに仕上げるまで 2 - 3 週間かかる。 フィギュアは高さ 10 - 35 センチ。 価格は大きさによって違うが、1 体 3 万円から制作できる。 完全予約制。

記念日に知人や家族に贈呈したり、人生の節目に自分で作ったりする客層を見込む。 撮影に臨んだ会社員の大屋陽子さん (33) は「こんなに多くのカメラに囲まれたことはないのでびっくりしました。 完成が楽しみです。」と話した。(白井伸洋、asahi = 6-13-15)

アップル大量調達で品薄、中国スマホ悩ますソニー部品

ソニーがスマートフォン(スマホ)やタブレット端末に向けた積層型 CMOS イメージセンサーの生産能力増強に力を入れている。 2015 年 2 月に 1,000 億円を掛けて設備投資を行うと表明したのに続き、同年 4 月にも 450 億円の追加投資を発表。 これによって、同社の生産能力は現行の単月 6 万枚から 2016 年 9 月末時点には 8 万 7,000 枚にまで増強されるという。

生産能力を増強する理由として同社は、スマホなどモバイル機器の需要増が見込まれることを挙げている。 こうした中、スマホ市場の分析で定評のある中国人の 2 人のアナリストが、ソニーの CMOS イメージセンサーをテーマに書いたブログが、中国や台湾で注目を集めている。

■ 「供給が寸断される恐れもある」

このアナリストは孫昌旭氏と潘九堂氏。 孫氏は中国の IT (情報技術)情報サイトでシニアアナリストを務める女性で、中国のミニブログ「Weibo (微博)」に開設しているサイトには 23 万人のフォロワーがいる。 一方の潘氏は、中小零細の電子部品業者が集積し「中国の秋葉原」と呼ばれる広東省深センの華強に拠点を構える調査会社で活躍するアナリスト。 携帯電話と電子部品を担当している。

口火は先ず、孫氏が切った。 2015 年 5 月 1 日に発表したブログで、これまでも供給不足とされていたソニーの CMOS イメージセンサーが同年 4 月に入っていよいよ品薄になり、中国系のスマホブランド企業は上位 10 社がいずれも必要量を調達できずにいると指摘した。

5 月はさらに深刻で、各社とも一体どれだけの数を確保できるのか不明な状態にあり、供給が寸断される恐れもあるとした。 その上で、各社とも調達先を韓国 Samsung Electronics (サムスン電子)や米 Omnivision (オムニビジョン)にシフトすることで動いているが、調整には少なくとも 2 - 3 カ月の時間が必要だとした。 結果、5 月に 2015 年の旗艦モデルを出す予定だったスマホブランド企業は、半年かけてその他の部品・材料の準備を全て整えたのに、CMOS イメージセンサーのみが揃わないため、材料を保管するコストがかさんでいると紹介した。

さらに孫氏は、中国系スマホ各社の具体的な調達状況についても言及している。シェアでトップ3にある Xiaomi (小米科技)と Huawei (華為)が必要量の 50%、両社の下位にある Gionee(金立)、CoolPAD (酷派)、ZTE (中興)、Oppo (欧珀)は 10 - 30% の確保にとどまっている。 その他の小規模ブランドは、調達が一時滞る恐れがあるとの見方を示した。

■ 「iPhone 6c」が供給不足の一因か

これほどの供給不足がなぜ起きたのか。 孫氏は、米 Apple (アップル)がソニーの CMOS イメージセンサーを大量に押さえたことが全ての源だ、と指摘する。 孫氏のこの指摘に、潘九堂氏がすぐさま反応した。 同日のミニブログで、「状況は孫氏が指摘した通り」であるとした。 ソニーの CMOS イメージセンサーは Apple がほとんどを買い上げた状態で、Apple は日本に社員を派遣し、ソニーの生産ラインに張り付けていると指摘。 中国系スマホブランドについては、Huawei と ZTE が 5 - 6 月に調達できる数を確定したが、7 月分はなお未定であり、その他の各社も含め、代替として Samsung Electronics からの調達も進めているとした。

さらに潘氏は、5 月 4 日のブログで、孫氏よりもさらに踏み込んだ発言をした。 ソニーの CMOS イメージセンサーの供給不足がここまで深刻になった状況を招いたのは、Apple が低価格の 4 型新モデル、すなわち「iPhone 6c」を出すために大量に発注したためだ、というのである。

Apple は 2012 年に投入した「iPhone 5」で、画面サイズをそれまでの 3.5 型から 4 型に拡大。 さらに 2014 年には 4.7 型の「iPhone 6」と 5.5 型の「iPhone 6 Plus」を出す一方で、4 型の新モデルは出さなかった。 大型化を図った iPhone 6 シリーズが大ヒットしたことで、市場や業界には Apple がこのまま 4 型の新モデルを出さないのではないかとの観測がある半面、専門家の中には投入するという意見も根強い。

Apple ウオッチャーとして欧米でも名が知られている台湾 KGI (凱基)証券のアナリスト郭明●(= かねへんに其)氏は、2015 年 4 月末に出した最新レポートで、2013 年に発売された 4 型の「iPhone 5s」の販売が直近でもなお 1 四半期当たり 500 万 - 700 万台で推移するなど好調だと指摘。 価格が手頃で、新しい設計を採用した 4 型 iPhone の投入を Apple が必要だと判断しているとした。

その上で、iPhone 5s と同じ 2013 年に「廉価版」として発売された 4 型の「iPhone 5c」の後継機として 4 型の「iPhone 6c」を出すとの見方を示している。 ただ、発売時期については郭氏が 2016 年になるとしているのに対し、潘氏は 2015 年下半期の予想と見方が分かれている。

■ 台湾の販社は「売れるのに品がない」

ソニーの CMOS イメージセンサーが直近で深刻な供給不足にあるとの見方は、孫氏と潘氏の他にも出ている。 台湾の金融情報サイト『理財網(2015 年 4 月 29 日付)』は台湾業界筋の話として、台湾市場で流通するソニーの CMOS イメージセンサーの 8 割は、電子部品販売の台湾 Sunnic (尚立)が販売していると指摘。 しかし、スマホを使った自撮り(セルフィー)の世界的なブームなどを背景に、ソニーの CMOS イメージセンサーに対する需要は急増しているが、Sunnic は供給不足で調達ができず、「売れるのに品物がない」とほぞを噛んでいるという。 (山田泰司、nikkei = 6-12-15)

◇ ◇ ◇

ソニー、15 年度センサー投資 450 億円上積み スマホ向け需要増

[東京] ソニーは 7 日、スマートフォン(スマホ)のカメラなどに搭載する積層型 CMOS イメージセンサーの 2015 年度の設備投資を 450 億円追加すると発表した。 海外でスマホやタブレット端末向けに同社のセンサーへの需要が一段と拡大すると判断。 2 カ月前にセンサーの生産能力増強を決定したばかりだが、さらに投資を上積みする。

追加投資の 450 億円の内訳は、ルネサスエレクトロニクスから買収して今年 4 月に稼働した山形工場(鶴岡市)に 210 億円を充てるほか、長崎工場(諫早市)に 240 億円を投じて生産ラインを追加する。 ソニーは今年 2 月、センサーの生産能力の増強のため、15 年度に 1,050 億円を投資すると発表。 わずか 2 カ月でセンサー需要の見通しを上方修正し、追加投資を決定した。

さらに、14 年 1 月に決定した山形工場の投資計画は 14 - 15 年度に 275 億円で、昨年 7 月の投資決定に従って、長崎工場と熊本工場(菊池郡)は 15 年度に 260 億円を投資する計画が進んでいる。 今回の追加投資によって、イメージセンサーの総生産能力は現行の月 6 万枚(300 ミリウエハー換算)から、16 年 9 月末に同 8 万 7,000 枚まで増強される見込み。 今年 2 月の計画では、16 年 6 月末の生産能力を同 8 万枚に拡充することにしていたため、一段の能力増となる。 (村井令二、Reuters = 4-7-15)

前 報 (2) (7-23-14)

前 報 (1) (1-29-14)

国内に生産回帰、円安で進む 海外工場持つ企業の 1 割超

この 2 年で急激に進んだ円安で、海外工場を持つ日本企業の 1 割超が国内に生産を戻していた。 政府が 9 日に閣議決定した 2014 年度「ものづくり白書」でわかった。 海外工場とのすみ分けをめざし、国内は技術革新拠点や海外支援を担う「マザー工場」への衣替えを急いでいる。

経済産業省が昨年 11 - 12 月、製造業 2 万 5 千社に調査票を送り、4,446 社の回答を分析した。 12 年 11 月に 1 ドル = 80 円台だった為替は、昨年 12 月に 1 ドル = 120 円を超えた。 白書によると、海外工場を持つ738 社のうち 98 社 (13.3%) が、この 2 年で「国内生産に戻した」と回答。 理由は「品質や納期など海外では課題があった」が 34.4% と最多で、「国内生産でも採算が確保できた」、「海外の生産コスト上昇」がそれぞれ 24.4% だった。 (村山祐介、asahi = 6-10-15)

「ものづくり白書」を閣議決定、成長戦略でも IoT 実現化を盛込み

[東京] 政府は 9 日、いわゆる「ものづくり白書」を閣議決定した。 6 月末にも発表される 15 年度の成長戦略にも、IoT (Internet of Things) の進展への取り組みを盛り込む方針だ。 すでに産業競争力会議では、ロボットの活用や自動運転技術の確立など次世代インフラ整備の工程表が作成されつつあるほか、IT 活用の裾野拡大のための規制改革などのアクションプランも議論されている。

「ものづくり基盤技術の振興施策」は昨年に引き続き、経済産業省、厚生労働省、文部科学省の 3 省が共同で作成した。 今年度版では、「アベノミクスを背景とした企業業績の改善が進み、国内の設備投資のさらなる投資の活発化が重要」と位置付けた。 特に IoT の進展により、ものづくり産業も大きな変革を遂げている中、製造業の新たなビジネスモデルへの対応は重要な課題だとして、ドイツで活発に取り組みが進むインダストリー 4.0 等の各国の動きも見据えたものづくり産業の今後の方向性を検討している。

白書では、まず日本における製造業の GDP に占める比率が 18.8% (2013 年)と、米国、英国、フランス(約 1 割強)よりも高いものの、中国、韓国(約 3 割程度)やドイツ(約 2 割強)より低いと指摘。 さらにここ 10 年は、日本をはじめとして米国、英国、フランスは比率が減少しているのに対し、製造業を重視しているドイツは減少していないと説明した。

こうした現状を踏まえ、これまでの延長線上で製品を提供するだけでなく、先進分野の先行的な開発や新しいビジネスモデルの創出を促している。 特に、IT の急速な技術革新により、データの蓄積と活用の幅が拡大。 データ収集、解析、処理というサイクルの中で新たな付加価値が生み出され、あらゆる分野で競争領域が変化しているにもかかわらず、我が国製造業における IT 利活用は諸外国に比べ遅れていると指摘した。

センサー技術やバッテリー技術、データを処理するプロセッサの小型化や高速化、さらにはデータを蓄積するクラウドの普及等により、すべての「モノ」をデータ化し、インターネットにつなぐ IoT が現実化。 単なる生産の効率化を超えた IoT 活用によって、製造業のビジネスモデルが変革しつつあると、危機感を訴えている。

政府の取り組みとして、IoT によって製造業の競争ルールが大きく変わるとの状況認識の下、ロボット革命実現会議が「ロボット新戦略」をとりまとめた。 同白書では、「世界一のロボット大国である我が国が、IoT 時代のロボットで世界をリードし、ロボット革命を実現していくことを打ち出したこともあり、IoT 社会における製造業の方向性についても産学官で検討を行っていく」としている。 (中川泉 編集 : 田中志保、Reuters = 6-9-15)

◇ ◇ ◇

世界の IoT 市場、2020 年には 210 兆円規模に = IDC

調査会社 IDC は、あらゆるモノをインターネットにつなぐ「モノのインターネット(インターネット・オブ・シングス = IoT)」市場が 2020 年までには世界で 1 兆 7,000 億ドル(約 210 兆円)規模に拡大するとの見通しを示した。 さらに多くのデバイスがオンラインでつながり、その周辺に多くのプラットフォームやサービスが展開する見込みだ。 同市場規模は 14 年時点では 6,558 億ドルだった。

IDC は、「IoT のエンドポイント」、すなわち車や冷蔵庫など中間に位置するネット接続可能なデバイスの数は、14 年の 103 億から 20 年には 295 億超に増加すると予想している。 デバイスとコネクティビティー(接続性)、IT (情報技術)サービスが 20 年には世界の IoT 市場の大半を占め、デバイスだけで全体の 31.8% を占める見通し。 また、市場の成熟に伴い、専用のプラットフォームやストレージ、セキュリティー、アプリケーションソフトウエア、「サービスとしての (aaS)」提供による売上高が占める割合が拡大する見込みだ。

14 年時点ではアジア太平洋地域が IoT による売上高の約 58.3% を占めたが、20 年には 51.2% に低下するとみられている。 IDC の IoT 関連主任研究員のバーノン・ターナー氏は、中国では膨大な人口のますます多くが携帯端末を使用していることに加え、製造の効率化推進を受けて、著しい数の新デバイスや IoT 基準が登場する可能性がある、との見方を示した。 韓国やシンガポールといったネットの普及率が極めて高い諸国もスマートシティー構想を強化する可能性がある。

北米は 20 年にかけて売上高シェア 26% 強を維持すると予想されている。 西欧のシェアは 12% から約 19.5% に上昇する見通しだ。 IoT を取り巻くエコシステム(生態系)が拡大し続けるなかで、企業各社はネット接続された車や温度自動調節器、スマートウオッチから流入するデータの管理・分析に役立つプラットフォームやサービスに一段と期待を寄せることになりそうだ。 企業は複数の情報源からのデータをリアルタイムで処理・分析するさまざまな方法を模索することになり、最高情報責任者 (CIO) にとっては新たな世界が待ち受けていることを意味する。 (The Wall Street Journal = 6-3-15)

賞金 200 万ドルの災害ロボット大会、韓国のヒューボが逆転優勝

KAIST のオ・ジュンホ教授研究チームが作った韓国のロボットが世界最強の災害対応ロボットの座に上がった。 KAIST ヒューマノイドロボット研究センターが開発したヒューマノイド(人間型ロボット)の「ヒューボ」がその主人公だ。 このロボットは 5 日から 2 日間にわたり米カリフォルニア州で開かれた米国防総省傘下の防衛高等研究計画局 (DARPA) が実施したロボティックスチャレンジで総合優勝した。

この大会は日本の福島原子力発電所事故のような大型災害が発生した際に人の代わりに事故収拾を務めるロボットを開発するために用意された。 DARPA は、▽ 自動車運転、▽ 車から降りる、▽ ドアを開ける、▽ バルブを締める、▽ ドリルで壁に穴をあける、▽ 険しい地形の突破、▽ 階段を上がる - - など 8 個の課題を最も速く終えたロボットに賞金 200 万ドルをかけた。 米航空宇宙局 (NASA) など世界 24 チームが挑戦状を出し、韓国からは KAIST とソウル大学(ロボット名・トルマン SNU)、ロボット企業のロボティズ(ロボット名・トルマン)が参加した。

ヒューボは大会初日に壁に穴をあけるのに時間がかかり 6 位(7 つの課題成功、46 分 4 秒)にとどまった。 だが、2 日目には参加チームで最も速い 44 分 28 秒後に 8 つの課題をすべて終え逆転優勝に成功した。 2 位はフロリダ大学人間機械研究所 (IHMC) の「ランニングマン」、3 位はカーネギーメロン大学の「タルタンレスキュー」となった。 NASA の「ロボシミアン」は 5 位、MIT の「ヘリオス」は 6 位、東京大学の「HRP2」は 14 位にとどまった。 ソウル大学とロボティズはそれぞれ 12 位と 15 位を記録した。

ヒューボの "父親" であるオ・ジュンホ教授は、「今回の大会は完成されたロボットではなく完成まで行く段階を見せた大会だった。 いまよりさらに完璧なロボットを作るのが目標だ。」と所感を明らかにした。 オ教授は出国前に中央日報と行ったインタビューで、「ロボットは原子力発電所や戦場のような人が行けない所、医療現場などで切迫した人々のためにとても重要に使われるだろう。 ロボット技術の発展は終わりがなく付加価値が大きい。」と強調した。

オ教授は 2004 年に韓国初のヒューマノイドのヒューボを作った。 その後人を乗せて歩く搭乗型ヒューボ FX-1、最初のモデルに比べはるかに軽く速くなったヒューボ 2 など多様なモデルを開発した。 今回の大会に参加したモデル「DRC ヒューボ」は彼の指導で KAIST 博士課程の学生 10 人、修士 4 人、校内ベンチャー企業のレインボーの博士 4 人がひとつのチームになって作った。 一方、今大会に出場した 24 チームのうち 3 位となったカーネギーメロン大学がヒューボを使うなど外国の 10 チームが韓国製ハードウェア(ロボット本体と部品)を使い大会中の話題となった。 (韓国・中央日報 = 6-8-15)

鉄工所がつくる加工食品 ノウハウ生かした製造法で勝負

瀬戸内海を見渡す鉄工所。 そこには溶接の真っ赤な光も見えないし、金属を切る甲高い音も聞こえない。 代わりに感じられるのは、ほのかに香ばしい磯のにおい。 ふりかけやせんべい、だしといった加工食品を生み出し、内外の料理人らをうならせている。 広島県呉市の中心部から車で 30 分。 曲がりくねった山道を進むと、緑に覆われた段々畑の合間に顔をのぞかせる鉄骨造りの工場が「瀬戸鉄工」だ。

45 年前の創業直後は、側溝用のふたや鉄管といった金属製品を、家族経営で作ってきた。 その後、携帯電話向けのプラスチック加工にも参入したが、小さな町工場に変わりはなかった。 変身のきっかけは約 30 年前、近くの港町の食品メーカーから、イカの姿フライの容器づくりを頼まれたことだった。 初代社長の瀬戸敏秀さん(故人)が工場を訪れると、姿フライを手作業で一つひとつ作っていた。 「自動化すればもっと効率よく大量生産できるのに。」 アイデアマンの血が騒いだ。

自宅横に建てたプレハブで、本業の合間を見つけては機械の開発をスタート。 1 年後には、自動でイカの粉を焼き固める機械が完成した。 揚げて味付けすればできあがる「姿フライのもと」は「きれいに、早く大量にできる」と好評で、容器を納めていた食品メーカーから多くの注文を受けるようになった。 1989 年には初の独自商品「焼きいりこ」が誕生した。 瀬戸内名産カタクチイワシのせんべいで、小学生の子を持つ親から評判に。 翌年には、カタクチイワシを砕いてティーバッグに詰め、だしとして売り出した。

独自商品の最大の特徴が、プラスチック加工のノウハウを生かした製造法だ。機械が壊れるのを覚悟で、イワシやコメをプラスチック加工機に入れて試行錯誤の末、あみ出した。 熱した鉄板に素材をはさみ、高い温度と圧力を瞬時に加える。 すると、風味や栄養素を閉じ込められるだけでなく、魚介類特有の生臭さも消える。 パリッとした口当たりも楽しめる。 その後も、いろんな食材を試した。 フグやシイタケ、野菜など、素材によって温度や、はさむ機械の素材を変えることで次々に商品化。 今では 80 種類にのぼる。

細かく刻んだシイタケをチップ状にした商品は「ナッツのようで、香りもすばらしい」と海外の有名シェフから評価を受けた。 黒コショウをシート状に加工した製品は、日本航空の国際線ファーストクラスの機内食にも採用された。 2011 年に開発したのが、生の玄米を加工し、お湯を入れるとおかゆのようになる「玄気フレーク」。 「栄養素も閉じ込められるので、不足しがちなビタミンがとれ、介護食にもってこい」と上田耕士・食品事業部長 (54) は自信満々だ。 栄養価の高さから、女性ファッション誌の STORY (光文社)で紹介されたこともある。

ほかの食品メーカーや自治体からの相談にも応じ、駆除が進む外来魚ブルーギルをパウダー状にしただしや、レモンを混ぜた塩などを作るのに協力してきた。 「食材はあっても、どう加工すればいいのか悩む生産者は多い。 それをうちの技術で実現する。 霧が晴れたような顔を見るのが何よりうれしい。」と上田部長は話す。 今では従業員 40 人を抱え、売上高 3 億円余りを稼ぎ出すまでに。利益の 97% を食品が占め、本業だった金属加工からは撤退した。 それでも、社名を「瀬戸鉄工」から変える気はない。 「技術力で社会に貢献する、という創業の理念を大切にしていきたい。(上田さん)」と考えるからだ。 (中崎太郎、asahi = 6-2-15)