ソニー、再び赤字へ TV 分社化、PC 事業売却の荒療治

ソニーは 6 日、2014 年 3 月期の業績予想で純損益が 1,100 億円の赤字になると発表した。 従来予想は 300 億円の黒字だったが、中核の電機部門の不振やリストラ費用で 2 年ぶりの最終赤字となる。 電機部門の黒字化に向けて、パソコン事業の売却やテレビ事業の分社化、14 年度中の 5 千人の人員削減を柱とする改革策も発表した。

リーマン・ショック以降のソニーは、テレビやカメラ、パソコンなど主力のデジタル家電が振るわず、12 年 3 月期まで 4 年連続で最終赤字となった。 デジタル家電は技術革新のスピードが速まっており、海外勢との競争も過熱。 新製品を出してもすぐ価格が下がり、もうけが出にくくなっていることが背景にある。

12 年 4 月に就任した平井一夫社長にとって、電機部門の黒字化は最大の課題だった。 13 年 3 月期は、米ニューヨークの米本社ビルや保有株の売却で全体では黒字転換を果たしたものの、電機の赤字基調は継続。 14 年 3 月期は、最新の人気ゲーム機「プレイステーション 4 (PS4)」の投入で巻き返しを図ったが、新興国でのテレビやパソコンの販売不振が足を引っ張り、悲願の「黒字化」は達成できない見通しだ。

6 日に打ち出した改革策では、遅れていたパソコンとテレビの 2 大事業に手をつける。 「VAIO」ブランドのパソコン事業は、投資ファンドの日本産業パートナーズ(東京)が主体の新会社に売却する。 長野県安曇野市にある工場を国内拠点にし、販売は国内を中心にして海外は撤退も検討する。 テレビ事業は 7 月をめどに分社化して、事業の独立性を高める。 高精細の 4K テレビなど収益性が高い高級品シフトを進め、15 年 3 月期の黒字化を目指す。

平井社長は 6 日の記者会見で、「選択と集中を進め、モバイル(スマートフォンなど)やゲーム、画像センサーなどを軸に電機部門の再生をはかる」と強調した。 同時に発表した 13 年 4 - 12 月期決算は純損益が 111 億円の黒字(前年同期は 508 億円の赤字)だった。 PS4 の好調な販売や金融事業の売り上げ増が貢献した。 (宮地ゆう、稲田清英、asahi = 2-7-14)

◇ ◇ ◇

ソニー、パソコン事業売却へ 国内ファンドと新会社

ソニーが「VAIO」ブランドのパソコン事業の不振を受けて、国内投資ファンドの日本産業パートナーズ(東京)と新会社をつくって事業を移す交渉に入ったことがわかった。 ソニーは新会社の株式の過半数を持たない方向で、パソコン事業を事実上、売却することになる。

ソニーはパソコンを含めた電機事業の赤字が続いており、パソコン事業の立て直し策を検討してきた。 新会社でも「VAIO」ブランドで販売は続けるが、海外事業については撤退も含めて検討を進めている。 パソコン生産の大半はすでに他社への委託も含めて海外に移しているが、国内では唯一、長野県安曇野市の拠点で一部の製品の生産を手がけている。

「VAIO」は 1996 年に発売され、洗練されたデザインなどで世界的に人気を集めた。 ただパソコンはアジアのメーカーなどとの競争が激しく値下がりが続き、各社とも採算確保が厳しい状況だ。 最近はスマートフォンやタブレット端末が普及して競合も進んでいる。 新興国での販売不振もあり、ソニーの 2013 年度のパソコン販売台数は 580 万台と前年の 760 万台から 2 割ほど落ち込む見通しだ。 (asahi = 2-5-14)

◇ ◇ ◇

ムーディーズ、ソニーを「ジャンク」級に格下げ

【東京】 大手格付け会社ムーディーズは 27 日、ソニーの信用格付けを 1 段階引き下げ「ジャンク」級とした。 低迷するテレビおよび PC 事業の困難が続いていることを理由に挙げた。 ソニーの格付けをジャンク級に引き下げたのはムーディーズが初めてではないが、同社がブランドイメージの再構築とかつて象徴でもあったコンシューマーエレクトロニクス事業の立て直しに苦戦するなかで、今回の格下げは同社にとってさらなる懸念要因となる。

ムーディーズは今回、ソニーの発行体格付けおよび長期シニア無担保債務格付けを Baa3 から投資適格級を下回る Ba1 に格下げした。 ソニーが 2 月 6 日の決算発表で、通期見通しを下方修正するとの見方がアナリストの間で広がっている。

ムーディーズは発表文で、「特に懸念されるのはテレビおよび PC 事業が直面する課題で、いずれも厳しいグローバル競争、急速な技術変化、製品の陳腐化に直面している」と説明した。 ソニーの広報担当者は格下げについてコメントを避けながらも、格付け会社に事業の状況に関する説明を続けていくとしている。(Kana Inagaki、The Wall Street Journal = 1-27-14)

◇ ◇ ◇

ソニー、追加リストラ 国内 5 工場、電機事業不振で

【宮地ゆう】 ソニーは国内 5 工場で早期退職者を募り、人員を削減することを決めた。 赤字脱却をめざす電機事業の収益改善策の一つだ。 2012 年度も国内外で約 1 万人の削減策を打ち出したが、販売不振で収益が思うように改善しておらず、追加リストラに踏み切る。

人を減らすのは、デジタルカメラやテレビ、パソコンなどを生産する 100% 子会社のソニー イーエムシーエス (EMCS)。 幸田(愛知県幸田町)、長野(長野県安曇野市)、稲沢(愛知県稲沢市)、湖西(静岡県湖西市)、木更津(千葉県木更津市)の 5 工場に、あわせて約 5 千人の社員がいる。

早期退職の募集期間は 1 月 6 日から 3 月末まで。 40 歳以上、勤続 10 年以上の社員が対象で、中堅社員や管理職にあたる。 「電機事業には今の人員規模を支えられるだけの需要がないため、適切な事業規模にする必要がある(ソニー幹部)」としている。 (asahi = 1-2-14)

パナソニック、4K 動画撮影できる世界初の一眼

パナソニックは 7 日、フルハイビジョンの 4 倍の精細さを持つ「4K」の動画を撮影できるミラーレス一眼カメラを世界で初めて開発したと発表した。

新しい画像センサーとデータ処理システムで画質を向上させたのが特徴で、映像制作会社などが使いやすいように、マイクなどの付属品も充実させる。 カメラとしての性能も高め、自動でピントを合わせる速度を上げた。 製品名は「ルミックス GH4」で、13 日から横浜市で開かれるカメラや映像機器などの展示会「シーピープラス 2014」に出展する。 発売日や価格は未定。 (yomiuri = 2-7-14)

シャープ、液晶受注で再建に光 大口顧客頼みに危うさも

2 年連続で巨額の赤字に苦しんできたシャープの経営が、立ち直りつつある。 テレビなど、自社ブランド製品の販売は伸び悩むが、他社製スマートフォンの部品として使われる液晶パネルの販売が増加。 「部品メーカー」色を強めることで業績を改善してきた。 ただ、部品の取引は米アップルなど、販売先の動向に左右されやすく「液晶頼み」の危うさは引きずったままだ。

■ 「世界の亀山」、スマホ部品工場に

「数字面では目標達成が見えてきた。」 4 日、2013 年 4 - 12 月期決算を発表した高橋興三社長は、最終的なもうけにあたる純損益を 3 年ぶりに、1 年通じて黒字にする自信をみせた。 4 - 12 月期はそれほど好調だった。 売上高は前年より 21% 多い 2 兆 1,572 億円。 本業でのもうけにあたる営業損益は 814 億円の黒字と、1,662 億円の赤字だった前年から一転した。 営業黒字は年間見通しの 800 億円をすでに超え、見通しを 1 千億円へと見直した。

純損益も 4 - 12 月期で 177 億円と 3 年ぶりに黒字になった。 目立つのは、他社向けの「部品」の成長だ。 4 - 12 月の売上高は 8,513 億円と前年同期を 3 割ほど上回った。 (asahi = 2-5-14)

◇ ◇ ◇

シャープ、3 年ぶり黒字へ 目標 800 億円達成

経営再建中のシャープが 2014 年 3 月期、本業のもうけにあたる営業損益の黒字を 3 年ぶりに達成する見通しになった。 主力の液晶の売り上げが回復した影響が大きい。 目標の 800 億円の黒字に対し、昨年 4 - 12 月で 700 億円以上を積み上げたとみられ、達成はほぼ確実になった。 最終的なもうけにあたる純利益も、年間目標の 50 億円を上回る見込みだ。

好転の兆しが見えたのは昨年 10 月。 不振の携帯電話事業で、最大手の NTT ドコモがシャープ製機種を「おすすめ」として採用。 販売のてこ入れが始まり、売り上げが回復した。 液晶事業でも、昨年 11 月からは中国の携帯電話メーカー向けに省エネ性能が高い「IGZO (イグゾー)」液晶の大量生産が始まり、工場の稼働率が改善。 給与カットなどで費用を抑えた効果も出たという。 (asahi = 1-25-14)

キングジム、周りの騒音をカットしても人の声は聞こえる「デジタル耳せん」

キングジムは 4 日、周囲の騒音を 90% カットしつつも、人の声は聞き取ることができるという「デジタル耳せん (MM1000)」を発表した。 3 月 7 日より発売する。 価格は 5,229 円。

ノイズキャンセリング技術により、空調音や乗り物の音など 300Hz 以下の騒音を約 90% カット。 ノイズキャンセルレベルは -20dB。 人の声や携帯電話の着信音などの音は聞こえるようになっている。 イヤホンコードは本体に巻き取り可能。 電源には単 4 形乾電池 x 1 本を使用し、電池寿命は約 100 時間。 布製ポーチとイヤーピース (XS、S、M、L) が付属する。 本体サイズは約 W64 x D64 x H14mm、重量は約 33g。 (MyNavi = 2-4-14)

ルネサス、液晶向け半導体から撤退へ 自動車用に集中

経営再建中の半導体大手ルネサスエレクトロニクスが、液晶向け半導体の分野から完全撤退する方向で検討していることが 1 日、分かった。 中長期的に安定した成長が見込める自動車向けの分野に経営資源を集中し、収益の向上を図る。

子会社ルネサスエスピードライバ(東京)が、スマートフォンなどに搭載する中小型液晶向けに、液晶装置の駆動に使う「ドライバー IC」と呼ばれる半導体の開発、販売を行っている。 ルネサスは保有するエスピードライバ株式をすべて売却する方針だ。 売却先は海外の半導体メーカーを念頭に置いている。 今後入札を行う見通しだ。 (北海道新聞 = 2-1-14)

ソニー、ルネサス鶴岡工場を買収 センサー生産増強へ

ソニーは 29 日、閉鎖予定だった半導体大手ルネサスエレクトロニクスの鶴岡工場(山形県鶴岡市)を約 75 億円で買収すると発表した。 スマートフォンやデジタルカメラに使うイメージセンサーの生産能力を増強するのが狙い。 2015 年 4 月から量産を始める。

ソニーは、カメラの「目」にあたるセンサーで世界首位だ。 3 月 31 日付で買収する鶴岡工場に約 275 億円を追加投資して新設備などを導入、長崎県や熊本県などに続く主力拠点にする計画。 今後も他の工場で設備投資を進め、鶴岡工場も含めた国内のセンサー生産能力は、月産 6 万枚から 7 万 5 千枚に拡大する。 鶴岡工場には昨年 10 月時点で約 680 人の従業員がいる。 うち 8 割ほどは引き続き、新工場で雇用される見通しだ。 (宮地ゆう、asahi = 1-29-14)

技術革新 新興国からニーズつかめ

「日本には、世界がうらやむ最高の家電製品がある。」 こんなプライドが、日本の家電メーカーが世界で苦戦する一因だったのかもしれない。 そんなことを、改めて考えさせられる動きが続いている。 ダイキン工業は 1 月、中国向けモデルをもとに開発したエアコンを日本で売り始めた。 同様に、タイで開発した冷房機をイタリアなどで売り出すという。

パナソニックも、これまで本社が世界的に決めていた製品の品質基準を、インドで独自に決めるようにした。 現地での製品開発を加速するためだ。 幹部は「インドから世界中で売れる製品が出てくれば」と期待する。 注目すべきは、製品の「生産」だけでなく、「開発」までも中国などの新興国で行う点だ。 このように、新興国で開発した製品を日本などの先進国で売る動きは「リバース・イノベーション」と呼ばれる。 逆流する技術革新という意味だ。

米ダートマス大のビジャイ・ゴビンダラジャン教授らが唱えるこの考え方は、ここ 5 年ほどで世界中に広まった。 これまで、新しい製品は先進国で開発され、新興国では、そこから機能を省いた機種が売られることが多かった。 ところがいま、シンプルで安い新興国生まれの製品が、先進国で受け入れられ始めている。 米ゼネラル・エレクトリックのヘルスケア部門がインドで開発した携帯型の心電計が、米国で売れた例が知られている。 人口が多く、急成長している市場の環境を世界に通じる製品づくりに生かすというわけだ。

ただ、日本メーカーでの取り組みは、まだ少ない。 ダイキンの蛭子毅副社長は「『日本のものがいい』という意識を変えるのに、時間がかかった」と話す。 それほどまでに「日本神話」は根強かったという。 確かに日本メーカーの技術は世界トップレベルだ。 技術力を示すため、様々な機能や軽さ、薄さなどを競い続けてきた。だが、世界には「そこそこのものを安く」という人も多い。

そのニーズに応えてきたのが、中国や韓国のメーカーだ。 日本勢が彼らを「安物をつくる格下」と見ているうちに、彼らは技術力もつけ、いまや先進国でも日本勢を凌駕(りょうが)している。 リバース・イノベーションは、そんな流れに対応する一つの答えだ。 すでに自動車やバイクのメーカーは、新興国で開発した製品を日本市場でも売り始めている。 新興国から謙虚に学ぶ。 そこから得られることは、決して少なくはない。 (西村宏治、asahi = 1-25-14)

カシオが中高生向けデジタル単語帳 電子辞書と接続も

カシオ計算機は、中高生向けのデジタル単語帳「エクスワード ウィズ」を 24 日に発売した。 あらかじめ入試問題などによく出る 1,800 - 1,900 語の英単語が収録してあり、カシオの電子辞書で調べた単語を専用の USB でつないで登録することもできる。 イヤホンを使って発音を聞く機能付き。 中学生向けと高校生向けの 2 機種あり、いずれも名刺サイズの大きさで、想定価格はともに税込み 5 千円前後。 (asahi = 1-25-14)

マイクロソフト、売上高が過去最高 昨年 10 - 12 月期

米マイクロソフト (MS) が 23 日発表した 2013 年 10 - 12 月期決算は、売上高が前年同期比 14% 増の 245 億 1,900 万ドル(約 2 兆 5,300 億円)となり、四半期ベースでの過去最高を記録した。 純利益は同 3% 増の 65 億 5,800 万ドル(約 6,700 億円)で、増収増益を確保した。

昨年の年末商戦向けに投入した新しい家庭用ゲーム機「Xbox One (エックスボックス ワン)」などの販売が好調だった。 企業向けのサーバー部門も売り上げが伸びた。 基本ソフト (OS) の「ウィンドウズ」に代表されるソフトウエアに強みを発揮してきた MS だが、現在は家庭用ゲーム機や自社開発したタブレット端末などのハード機器に力を入れている。 (ニューヨーク = 畑中徹、asahi = 1-24-14)

宇宙線で原発内可視化に成功 透過する能力が高い性質を利用

高エネルギー加速器研究機構や筑波大などの研究チームは 23 日、地球に降り注ぎ、物質を透過する能力が高い宇宙線の性質を利用し、原発の使用済み核燃料プールに保管されている燃料などの様子を外部から可視化することに成功したと発表した。

東電福島第 1 原発事故では 1 - 3 号機で原子炉内の燃料が溶け落ちたが、内部の状態は分かっていない。 廃炉に向け、溶けた燃料がどのように散らばっているかを把握するのに役立つと期待される。 チームの角野秀一首都大学東京准教授は「(宇宙線の)計測装置は比較的簡単に設置できる。 東電の協力が得られれば、第 1 原発で使う準備はできている。」と話している。 (Reuters = 1-23-14)

延ばせデータの寿命 消えない記録媒体へ新技術続々

映像、画像、文書、数字、プログラム ・・・。 コンピューターの発達で、人類が生み出す情報の量は爆発的に増え、記録する技術も進歩してきた。 ただ、デジタルデータを壁画や古文書のように数百年以上安定して保存できる媒体はまだない。 超長期の保存をめざす「消えない記録媒体」の技術開発が進んでいる。

ブラジルで開かれるサッカー W 杯にあわせて 7 月に始まる次世代の「4K」テレビ向けの試験放送。 現在のフルハイビジョンより画面がきめ細かく、データ量は 4 倍になる。 2020 年の東京五輪で実用化が見込まれる「8K」は 16 倍に増える。 人類がつくりだすデータの総量はすでに約 3 ゼタバイトに達し、20 年には 40 ゼタバイトまで増えるとの試算がある。 「ゼタ」は、スパコンの名で知られる「京(1 兆の 1 万倍)」のさらに 10 万倍というとてつもない数字の単位だ。

DVD やハードディスクなど、データを記録、保存する技術も進化してきた。 通常は容量が足りなくなったり、書き込みや読み出しに時間がかかりすぎたりすることはない。 だが、科学技術振興機構研究開発戦略センターの河村誠一郎フェローは「媒体の寿命は軽視されがちだった」と指摘する。 13 年、超長期の記録技術の提案書をまとめ、政府に研究プロジェクトを立ち上げるよう働きかけている。

■ 保存先の素材が劣化

デジタルデータは「0」と「1」で表現される。 理論上劣化はしない。 ただ、データを保存する媒体の金属や樹脂などの素材は劣化する。 長期保存にはコピーを繰り返す必要がある。 お金と手間がかかり、コピーに失敗するおそれもある。 確実な長期保存は難しい。 1 万数千年前に岩に描かれた壁画や、数百年前に紙に書かれた文字が今も残る。 マイクロフィルムは国際規格で寿命 500 年と決められている。 だが、いずれも高温多湿でないなど理想的な条件に限られる。

こうした課題を解決する超長寿命の新媒体を実用化でき、全データの 5% が保存対象になれば、20 年には 100 兆 - 150 兆円の市場が生まれると河村さんらは見込む。 映画を長期保存したいハリウッドなどが関心を寄せるほか、貴重な文化遺産や放射性廃棄物の記録の保存など様々な用途が考えられている。

慶応大の黒田忠広教授らは「デジタルロゼッタストーン」という技術を提案している。 多数の半導体メモリーをシリコン酸化膜の中に閉じ込め、腐食を防ぐ。 データは鉄道やバスの IC カードのように無線で読み取り、摩耗を避ける。 理論上の寿命は 1 千年。 読み出し速度は代表的な IC カードの約 1 千倍で実用化を目指す。 黒田さんは「20 年には DVD 約 60 枚分の容量が、1 千円程度で実現できるでしょう。」と予測する。

日立製作所中央研究所の渡部隆夫主任研究員らが京都大と開発中の技術は、寿命が「数億年」という。 強力なレーザーで石英ガラスの内部にドット(点)を刻む。 火災や化学薬品に強く、実験では 1 千度の熱にも耐えた。 停電にも強い。 厚さ 2 ミリで記録層は 26 層。 記録密度は DVD 並みだ。 ただ、今は 1 メガバイトの書き込みに約 1 時間半かかる。 高速化を進め、3 年後に実用水準にする目標だ。

■ DNA に書き込みも

一方、どれだけ長期に保存できても、データを再生できなければ意味がない。 米航空宇宙局 (NASA) が、1970 年代に打ち上げた火星探査機バイキングの観測データを約 25 年後に解読しようとしたら、意味不明だった。 ずらっと並ぶ 1 と 0 が何を表しているかという「保存形式」の情報を知る職員がいなくなっていたためだ。 フロッピーディスクのように、媒体や読み出し装置が生産されなくなってしまう可能性もある。

そこで、石英ガラスの技術ではデータ本体と一緒に、保存形式などの情報も文字や絵で書き込む。 読み出しに使うのも普通の光学顕微鏡とノートパソコンだ。 「これなら遠い将来でも簡単に読み取れるはずです」と日立の渡部さんはいう。

生物の遺伝情報を 38 億年も受け継ぐ DNA を記録媒体に使う研究もある。塩基配列をデジタルデータに見立て、遺伝子組み換え技術で情報を書き込み、DNA 解読装置で読み出す発想だ。 欧州分子生物学研究所などは、シェークスピアの詩やキング牧師の演説などを合成 DNA に保存し、再生に成功したとの論文を 13 年に英科学誌ネイチャーに発表した。

生物が持つ DNA は世代交代するうちに突然変異で徐々に変化するが、慶応大などのグループは 07 年、生きた細菌の DNA の 4 カ所に同じデータを別々の形式で保存することで数百〜数千年間保存できる可能性を示した。 研究に携わったトロント大の谷内江望研究員は「DNA メモリーの長期保存の点では、今もこの技術が世界最先端だ」という。 (小堀龍之、asahi = 1-20-14)

小さなカメラ、ユニークな視点 脱出映像に臨場感

ハワイ沖で海面に不時着した小型機から、9 人の乗客らが脱出するまでの一部始終を記録した映像が、米国メディアやネットで話題になっています。 事故があったのは昨年 12 月 11 日。 映像は乗客の 1 人が自分の体にバンドで取りつけていた超小型カメラで撮影したものでした。 海面に突っ込む瞬間や海水が浸入してくる様子などが本人目線で記録され、米 ABC テレビや CNN など多くのメディアが繰り返し放映しました。

こうした身につけて撮影する「ウエアラブルカメラ」は、米国製の「GoPro (ゴープロ)」が流行に火をつけました。 手のひらに収まるサイズで、サイクリングやスキー、サーフィン、スカイダイビングなどを楽しむときに、体やハンドルなどに取りつけて、流れる景色などを撮影することができます。 この製品のヒットを受け、日本のメーカーからも同様な商品が次々に売り出されています。 ソニー製「アクションカム」には、犬の背中にカメラを装着できる「ドッグハーネス」があり、「愛犬の視点」を体感できるユニークな仕組みまで用意されています。 (asahi = 1-17-14)

任天堂、3 期連続の営業赤字へ Wii U 販売不振

任天堂は 17 日、本業でのもうけにあたる営業損益が 2014 年 3 月期、350 億円の赤字になるとの見通しを発表した。 昨年 4 月時点では 1 千億円の黒字を見込んでいたが、主力のゲーム機「ニンテンドー 3DS」や「Wii U (ウィーユー)」の販売が伸び悩んだことに加え、両機向けのソフトも売れなかった。 営業赤字になれば 3 年連続で、業績の低迷から抜け出せない状況が続く。

売上高も、当初(9,200 億円)より 35.9% 少ない 5,900 億円に下方修正。 最終的なもうけにあたる純損益も、550 億円の黒字から 250 億円の赤字へと見直した。 主力ゲーム機の一つ、Wii U の販売見込みを今回、当初目標(900 万台)の 3 分の 1 に満たない 280 万台に修正した。 昨年前半に有力ソフトが出なかった影響が大きい。 3DS も欧州など海外の一部で苦戦し、当初計画より 25% 少ない 1,350 万台へと修正した。 (asahi = 1-17-14)

鹿児島大が超小型衛星開発 「KSAT2」 2 月に宇宙へ

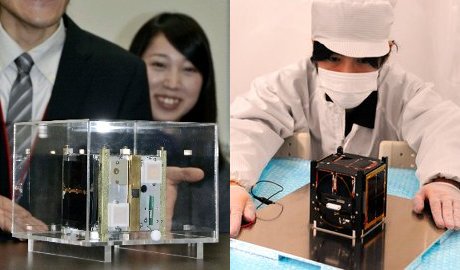

鹿児島大学と NPO 法人「鹿児島人工衛星開発協議会」は 15 日、H2A ロケット 23 号機に相乗りする超小型衛星「KSAT2」を公開した。

KSAT2 は約 10 センチ四方の立方体で重さ約 1.7 キロ。 大気中の水蒸気の分布などを観測し、集中豪雨などの研究に役立てる。 2010 年に打ち上げた 1 号機は電力が足りず、地上との通信も途絶えてしまった。 KSAT2 は前回の反省を踏まえ、宇宙空間で両手を広げるように開く 2 枚の太陽電池パドルで発電力を増強。 通信回線も 2 重にして、追跡用発信機も新たに装備した。 10 年から、3 千万 - 4 千万円かけて開発した。

プロジェクトマネジャーを務めた鹿児島大大学院理工学研究科の修士 1 年、森田大貴さん (23) は「自分たちが作ったものが宇宙に行くのは感慨深い。 今度は迷子にならず大成功してほしい。」と目を輝かせた。 H2A 23 号機は 2 月 28 日、降水観測衛星「GPM 主衛星」を搭載し種子島宇宙センター(鹿児島県南種子町)から打ち上げられる予定。 (西日本新聞 = 1-15-14)

学生ら開発、超小型衛星が宇宙に 電力不足の改善に期待

大阪府立大は 14 日、学生が中心になって開発した超小型衛星「OPUSAT (オプサット)」を公開した。 宇宙航空研究開発機構 (JAXA) の H2A ロケットに相乗りして、鹿児島県の種子島宇宙センターから 2 月 28 日に打ち上げられる。

衛星は 10 センチ角の立方体で約 1.5 キログラム。 学生たちが 2010 年 11 月にプロジェクトを立ち上げ、4 基の試作機を経て完成させた。 次世代型の蓄電器を使って小型、軽量、長寿命の電源システムを実証するのが目的。 成功すれば、超小型衛星の弱点とされる電力不足の改善に貢献すると期待されている。

衛星の打ち上げ後も、同大学の地上局で学生が運用を担う。 開発メンバーで大学院修士 1 年の西野温志さん (23) は、「何とかここまで来ることができたが、衛星にとってはスタートライン。 ぜひミッションを成功させたい。」と話している。 (佐藤建仁、asahi = 1-15-14)

茶わん 1 杯なら 18 分でふっくら 三菱が小型炊飯器発売

三菱電機は、茶わん 1 杯分の米なら約 18 分でふっくら炊ける炊飯器「本炭釜 NJ-SW065」を 2 月 1 日に売り出す。 最大 3.5 合分が炊ける小型タイプで、炊く温度や蒸らす時間を調整し、茶わん 1 杯(約 0.5 合)なら従来機種より 5 分ほど早く炊ける。 夫婦だけの世帯などの需要を見込む。 想定価格は税込み 6 万円前後。 (asahi = 1-15-14)

次世代 3D テレビはメガネ不要 シャープ、8K 型を出展

米ラスベガスで開かれている世界最大の家電見本市「CES (セス)」で、シャープが出展した 3D テレビが話題になっている。 今話題の 4K の 4 倍、8K という超高画質を、専用のメガネなしで楽しめるからだ。 取引先が経営難を心配し「まともな商談が難しかった(高橋興三社長)」状況から一転、復活をアピールしている。

シャープが参考出展したのは、オランダのフィリップス、米ドルビーラボラトリーズと共同開発した 85 型。 専用の機器をつけずに見られる 8K の 3D テレビは世界で初めてという。 魚が飛び出したり、水しぶきが飛び散ったりするように見える迫力に、来場者の人だかりができた。 3D にすると、立体に見せるために画素を余計に使うため画質が粗くなる欠点があるが、解像度を上げることで補った。

カナダから訪れた大手家電量販店社員のカオ・ローレンスさんは「メガネなしなのはユニーク。 他社より画面もきれいで、商品化されたら売れる。」 ただ、3D テレビは数年前の CES で盛り上がったものの、実際には売れなかった経緯がある。 水嶋繁光副社長は「失敗した原因の一つだった、メガネをかける手間を省けた。 技術的には一歩前進」と述べつつ、商品化については明言しなかった。(ラスベガス = 福山亜希、asahi = 1-10-14)

ソニーがプレステでクラウド型新サービス、夏から試験開始

[ラスベガス] ソニーは、米ラスベガスで開幕した世界最大の家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー (CES)」で、従来のテレビ番組とオンデマンド型デジタルコンテンツを統合したテレビ向けのクラウド型新サービスの試験を夏から開始することを明らかにした。

新サービスは、ケーブル放送、オンデマンド、DVR (デジタル・ビデオ・レコーダー)コンテンツを統合。 据え置き型ゲーム機「プレイステーション(PS、プレステ)」を通じて提供する。 ソニー幹部は 7 日、ケーブル放送視聴者から出ているコンテンツ検索に関する不満に対応し、直感的なデザインに改善すると約束した。

ソニーの動きは、マイクロソフトやインテルに続くもの。 ただソニーのプロジェクトがどの程度進んでいるかは不明。 今回、メディア会社との契約は発表していない。 ソニーは、詳細は近く明らかにするとし、新サービスは今年中に試験し発表すると説明した。 平井一夫社長は報道関係者に対し、コンテンツを所有するメディア会社と「良好な協議」をした、と語った。 ただ、CATV 業界への影響には踏み込まなかった。

新サービスでは、コムキャストやディレク TV などの有料テレビが現在提供しているようにチャンネルをパッケージにして販売する予定だが、「これでケーブルテレビ (CATV) と競争するつもりはない」と述べ、同業界と競合することにはならないとの認識を示した。 傘下に映画、音楽、ゲームの事業部門を持つソニーは、CATV になじんだ顧客に、より個人のニーズに合ったサービスを提供しようとしている。

アップルや半導体大手インテルも、クラウドを活用したサービスでテレビサービスに新風を吹き込もうとしている。 しかし、新規参入者、CATV、コンテンツを提供するメディア業界との交渉は一筋縄でいかない。 業界関係者は、契約料設定の難しさに加えて、メディア会社が長年の関係を損ねることに慎重なことが、新規参入の障害になっていると指摘する。 実際、「インテル TV」で参入したインテルも大手メディア会社との契約がまとまらず、事業を売却しようとしている。

<プレステの顧客基盤を武器に>

平井社長は、プレステの約 7,000 万台という顧客基盤が強みとしている。 だが、ゲーム機を活用し、コンテンツのクラウド化を進める動きは、ライバルのマイクロソフトにもある。 マイクロソフトは「Xbox One」でネットフリックスなどの人気アプリを提供するほか、独自プログラムの開発も計画している。 ソニーのゲーム子会社ソニー・コンピュータエンタテインメント (SCE) のアンドリュー・ハウス最高経営責任者 (CEO) は 7 日、「家庭での娯楽は基本的に時代遅れ。 だから家電メーカーはここ何年、さまざまな形でそれの変革を試みてきた。」と述べた。

ハウス CEO によると、「PS4」の販売台数は、昨年 12 月 28 日時点で 420 万台。 マイクロソフトの「Xbox One (昨年末時点で 300 万台)」を上回った。 ハウス CEO は、クラウドベースでゲーム機やテレビ、タブレット、スマートフォン(多機能携帯電話)にゲームを配信する「プレイステーション・ナウ」のサービスを今夏に開始する計画も明らかにした。 このサービスでは、2012 年に 3 億 8,000 万ドルで買収した米 Gaikai の技術を活用するという。 (Reuters = 1-8-14)

三洋電機 250 人退職募集へ パナと「完全統合」加速

パナソニックの子会社の三洋電機が、2 月に 250 人規模の早期退職を募集する。 3 月末の退職を想定しており、6 日に労働組合に申し入れた。 総務などの間接部門をパナソニックに集約していくことで、同社との「完全統合」に向けた準備が加速している。

ピーク時に 10 万人を超えた三洋電機の従業員だが、現在はパナソニックへの出向を除いて約 2 千人。 このうち、業務が減っている間接部門の約 900 人が対象になる。 退職金の割り増しなどを条件に早期退職を募る予定だ。 米国のテレビ事業などで残る従業員については、今後の事業の再編にあわせて対応を検討するという。 (asahi = 1-8-14)

超小型衛星:地球を救え … 災害や環境の異変 50 基で監視

◇ 北大や東北大などアジアと連携構想

地球規模で相次ぐ災害や環境の異変を、宇宙から監視するネットワーク作りに、日本の研究者がアジア各国と連携して乗り出す。 大人の体重ほどの超小型衛星を今年から打ち上げ、2020 年ごろには約 50 基の編隊で、地上のあらゆる場所を数分おきに観測できる態勢を目指す。 構想は、北海道大や東北大などの研究者がまとめた。 数トン級の大型の地球観測衛星の場合、数百億円の開発・製作費がかかる。 重さ 100 キロ以下の超小型衛星は 100 分の 1 程度で済み、開発期間も短くなるため最新の技術を取り入れやすい。

計画ではまず今年度にも、東北大などが開発した地球観測衛星「雷神 2(50 センチ角、重さ 41 キロ)」が国産ロケット「H2A」で打ち上げられる。 雷神 2 は、雷の観測が主目的だが、5 メートル四方の物体の識別が可能で、地上の異変をとらえられる。 インドネシアも 16 年、超小型の地球観測衛星を打ち上げる予定で、当面はこれらの運用で観測協力態勢を構築する。

これと並行し、主に東南アジアの国と技術協力を進める。 北大は、400 色の光を判別し、色ごとの光の強度を測定するフィルターを開発した。 樹木の種類や生育具合、地下水位などが分かるため、気候変動研究や農林業への活用を目指し、各国はそれぞれの衛星に搭載する方向で調整している。 インドネシアやベトナムの宇宙機関はすでに、こうした最新装置や衛星の開発に向け、技術者を両大学などに派遣した。 タイの宇宙機関やフィリピン科学技術省も訪問団の派遣を計画している。

近年、甚大な自然災害が相次ぎ、担当者は「赤道上空に 10 基の編隊を組むだけで、この地域の災害をほぼリアルタイムで把握できる」として、態勢が整い次第、各国で衛星データを共有していく。 構想をまとめた高橋幸弘・北大教授(地球惑星科学)は「アジアの環境問題や防災に貢献できれば、日本の存在感は高まる。 途上国の宇宙利用を支援することは、将来の衛星ビジネスへの足がかりにもなる。」と話す。

◇ 民間レベルで可能に

昨年 11 月にフィリピンを襲った台風で、日本政府は初めて情報収集衛星のデータから作った被災地図をフィリピン政府に提供した。 広範囲に及ぶ災害状況や環境汚染の把握、資源探査には、衛星データは欠かせない。 従来の衛星は大型で公的機関以外は扱いにくかったが、近年は技術開発の進展で、民間にも浸透し始めている。

気象情報会社「ウェザーニューズ」は昨年、重さ約 10 キロの超小型衛星をロシアのロケットで打ち上げた。 温暖化で縮小傾向の北極海の海氷を観測し、北極海航路の船舶へ情報提供するのが主目的。 将来は 10 基程度に増やし、台風や火山の監視にも役立てたいという。 最近は地球温暖化に関連するとみられる異変や自然災害が相次ぐ。 同社の担当者は「超小型衛星ならば民間レベルでも手を出すことができる」と話す。 (西川拓、mainichi = 1-7-14)

マットもホースもない布団乾燥機

【北川慧一】 寒い冬。 記者にとっては妻の小言が増える季節だ。 なぜなら相当の汗っかきで、干しにくい布団を湿らせてしまう。 そんな時、布団乾燥機は重宝する。 でも、本体からホースを伸ばし、マットを広げ、布団を掛けるという一連の作業は意外に面倒だ。 そこに象印マホービンが「革命」と銘打って出してきた新製品が「スマートドライ」。 何がそんなにすごいのか。

「えーっ、マットもホースもないの!?」 象印から借りてきたスマートドライを箱から取り出すと早速、妻が驚いた。 四角い本体があるだけだ。 いったいどうやって使うのだろう。 (asahi = 1-2-14)

人力自動ドア開発 踏み台でボタンで 歯車応用

【森山敏男】 ボタンを押したり、踏み台を踏んだりすれば扉が開く「電気不要の自動ドア」を、愛知県安城市新明町の酒井隆敏さん (40) が考案した。 大手企業を脱サラし、昨秋に本格的に起業。 名古屋市で 11 月にあったビジネスコンテストでは、101 社中、最高のグランプリを受賞した。 「病院や障害者施設などで、体の不自由な人の役に立てば」と話している。

ドアは、歯車の組み合わせで力を増幅させ、扉を左右に動かして開閉する仕組み。 踏み台を踏むタイプやボタンを押すタイプ、マットを踏むタイプがある。 扉が閉まるまでの時間も 30 秒から 3 分の間で調整することができ、車いすでも挟まれる心配はないという。

酒井さんは、安城市内にある世界最大手の自動変速機メーカーの元社員。 設計を担当し、歯車はいつも身近な存在だった。 「自動ドア」の仕組みがひらめき、様々な特許を取得したのが 2010 年 8 月。 在職中の 11 年 5 月には「東海エコ工業」を設立した。 妻が社長、会社は自宅。 大学時代に介護機器の開発や要望調査をしたこともあり、「ドアの開閉が難しい体の不自由な人たちの施設で使ってもらえないか」と思いついた。 実現化を医療関係者に提案したが、関心を得られなかったという。 (asahi = 12-28-13)

ゆっくり絞って栄養素壊れにくく 優しいジューサー

東芝ホームアプライアンスは、野菜や果物をゆっくり押しつぶしながらしぼることで、栄養素を壊れにくくしたジューサー「ビオティ クッキングスクイーザー」を来年 1 月中旬に売り出す。 スクリューの回転を遅くし、栄養素を壊す熱の発生を抑えた。 レタスなど薄い葉もの野菜をしぼりやすくする専用モードもある。 店頭想定価格は税込み 5 万円前後。 (asahi = 12-28-13)

白物家電、国内出荷が好調 6 カ月連続プラス 11 月

エアコンや冷蔵庫といった白物家電の国内出荷が好調だ。 日本電機工業会 (JEMA) が発表した 11 月の出荷金額は前年同月より 12.3% 増え、6 カ月連続で前年を上回った。 JEMA は省エネ性能の高い製品への買い替えや、住宅着工の好調が背景とみている。 JEMA によると、11 月の白物家電の国内出荷額は 1,933 億円。 11 月としては過去 10 年間でみても、家電エコポイントの影響で購入が増えた 2010 年に次ぐ 2 番目の多さという。

出荷額の伸びが目立つのはルームエアコンで、前年より 31% 増え、6 カ月連続プラス。 電気料金の上昇などで省エネ性能の高い製品への買い替えが多いほか、冬場の暖房に使うことも増えているためという。 電気冷蔵庫も 20% 増で、4 カ月ぶりにプラスに転じた。 最近の住宅着工の伸びも背景にあり、換気扇や食器洗い乾燥機がいずれも 10% 強増えた。 (asahi = 12-23-13)

日本が首位で 1 年後の決勝へ 災害救助ロボコン

【マイアミ〈米フロリダ州〉 = 行方史郎、高山裕喜】 東京電力福島第一原発事故をきっかけに米フロリダ州で開かれていた災害現場用ロボットのコンテストが 21 日、2 日間の日程を終えた。 日本から参加したチーム「SCHAFT (シャフト)」が参加 16 チーム中 1 位になり、来年 12 月にある決勝に出る資格を得た。

東京大のロボット研究者らでつくる SCHAFT の二足歩行ロボットは、多くのチームが苦しんだ車の運転でも約 75 メートルのジグザグ道を完走するなど、2 日目も着実に得点を追加。 16 チーム中トップの計 27 点で八つの課題を終えた。 7 点差の 2 位にフロリダ州の研究機関「IHMC」、3 位には 18 点の米カーネギーメロン大のチームが入った。

コンテストは米国防総省の国防高等研究計画局 (DARPA) の主催で、危険な現場で人間の代わりに作業するロボットの開発を目標にしている。 今回の上位チームは引き続き DARPA の支援を受け、決勝に参加。 車を運転した後に、がれき撤去やはしご登り、壁の穴開けをするなど連続した全課題を競う。 (asahi = 12-22-13)