大学進学率の地域差、20 年で 2 倍 大都市集中で二極化

大都市と地方で高校生の大学進学率の差が広がっている。 今春の文部科学省の調査から朝日新聞が算出すると、都道府県別で最上位と最下位の差は 40 ポイント。 20 年で 2 倍になった。 家計状況と大学の都市集中が主因とみられる。 住む場所の違いで高校生の進路が狭まりかねず、経済支援の充実などを求める意見がある。

文科省の学校基本調査(速報値)から、4 年制大学に進んだ高卒生の割合を、高校がある都道府県別に算出した。 今春は全国で 110 万 1,543 人が高校(全日・定時・通信制と中等教育学校)を卒業。 大学には浪人生を含む 59 万 3,596 人が入学(帰国子女など除く)。 進学率は 53.9% だった。 都道府県別では東京の 72.5% が最高で、次いで京都 (65.4%)、神奈川 (64.3%)、兵庫 (61.7%) など。 最低は鹿児島の 32.1% で、低い順に岩手 (38.4%)、青森 (38.6%) など。 大都市圏では愛知と大阪が 58.1%、福岡 52.8% などだった。

進学率は 20 年前に比べて全都道府県で上昇し、全国平均も 32.8% から 21.1 ポイント伸びた。 一方、都道府県別の最大差は広がり、1994 年の 19.4 ポイント(東京 = 40.8% と沖縄 = 21.4%) の約 2 倍になった。 拡大の一因は大都市圏での進学率の急上昇。 大学の集中が進み、20 年間で東京は 32 ポイント、京都は 27 ポイント、神奈川は 25 ポイント伸びた。 今春は南関東と京阪神の全7都府県が上位 1 - 10 位に入り、2 大都市圏の高い進学率が目立つ。

下位地域は伸びが鈍く、20 年間で鹿児島 8 ポイント、岩手 16 ポイント、青森 17 ポイントだった。 下位には従来、北海道・東北・九州の道県が並ぶ。 上下位地域の固定化と差の拡大で、二極化が進んでいる形だ。 進学率が伸び悩む地域には、県民所得の低い地域も多い。 都市部の大学を選ぶ際に、下宿代などがネックとなるケースもある。

「大学進学の機会」の著書がある小林雅之・東京大教授(教育社会学)は「選択は個人の自由だが、能力や意欲のある若者の進路が居住地の環境で限られるのは社会的損失だ。 大学整備は専ら私学に依拠し、大都市集中につながった。 その結果、私学の半数近くが定員割れで苦しむ一方、地方では多くの高校生が望んでも進学できないという矛盾も生じている。 家計負担軽減には給付型奨学金の充実が急務。 地方の短大や専門学校の活用も有効だ」と話す。 (岡雄一郎、asahi = 10-14-14)

「日本ワイン」脚光 原料は国産だけ、フランスでも好評

外国産のブドウを使わず、国産のブドウだけを原料にしてつくる「日本ワイン」が脚光を浴びている。 ワイン製造大手メルシャンによると、日本ワインの消費量は右肩上がり。 2011 年に 80 万ケース(1 ケースは 720 ミリリットルが 12 本)だったのが、13 年には 90 万ケースまで増えた。 日本の市場全体で国産ワインは約 3 割だが、その大半は外国産のぶどう果汁を輸入して醸造したり、国産果汁とブレンドしたりして使っている。

国産のブドウだけを使う日本ワインは全体の約 2% にとどまる。 それがここにきて、フランスの品評会で入賞するなど明るい動きが出ており、各社はこの分野に近年力を入れ始めた。 業界には「日本ワインはここ数年で品質が相当上がった(メルシャンの横山清社長)」との声がある。 メルシャンでは山梨、長野両県で「メルロー」や「シャルドネ」、「カベルネ・ソーヴィニヨン」などのブドウ栽培に乗り出したり、農家と契約したりして品質を高めようとしている。 数年以内に、いま二つある自社栽培の農園を増やす方針だ。 サントリーやサッポロも日本ワインのブランドを立ち上げており、販路拡大を急いでいる。 (下山祐治、asahi = 10-12-14)

幻の果実「ポポー」、静岡で栽培 味はバナナ + 柿 + …

明治期に日本に持ち込まれたが、栽培や流通が困難だった北米原産の珍しい果物「ポポー」の生産に静岡市清水区の男性が取り組んでいる。 子どもの頃に食べた記憶からポポーの希少価値にいち早く目を付け、人気商品に育て上げた。 栽培しているのは清水区興津中町の望月史(ちかし)さん (56)。 本業は塗装業だが、区内の高台で約 180 本のポポーの木を育てている。

ポポーはバンレイシ科の落葉樹で和名はアケビガキ。 長さ 20 センチ前後のラグビーボール型の実は 1 個約 200 グラムで、皮を厚めにむいてそのまま食べる。 バナナ、柿、洋ナシ、マンゴー、アボカド。 さまざまな果物の味を合わせもつ「ミックスフルーツ(望月さん)」で、カスタードクリームにも似た濃厚な甘さだ。 (大内悟史、asahi = 10-6-14)

「変なぐんまちゃん」続出 13 体貸し出し、手引書作成

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」の着ぐるみの貸し出しに、9 月から「着こなし」を統一するためのマニュアルと緑色のベストが付いた。 動きのばらつきをなくし、容姿をかわいく演出することで、イメージアップにつなげる考えだ。 貸し出し用の着ぐるみをめぐっては、昨年秋、着る人によって見た目がばらばらになる問題が持ち上がった。 「変なぐんまちゃんがいる」との苦情も市民から相次ぎ、県がマニュアル作成を検討していた。

県ぐんまイメージアップ推進室によると、マニュアルは A4 判 19 ページ。 かわいく見えるポーズ集として、会釈や立ち方、両手の広げ方などを写真 18 枚で紹介している。 また、着る人は身長 165 センチくらいまでが「ぐんまちゃんらしい」とし、着たままで声を出さないことや、着替えているところを見られないようにすることなども求めている。 (上田雅文、asahi = 10-2-14)

「銀座熊本館」 20 歳のお祝い くまモンがお出迎え

熊本県のアンテナショップ「銀座熊本館」で 30 日 - 10 月 5 日、「銀座熊本館 20 歳の誕生祭」が開かれる。 20 周年の 4 日午前 10 時 50 分から、県営業部長の「くまモン」による式典がある。 期間中、同館の売り上げトップ 20 の商品を対象に人気投票を実施。 1 位になった商品への投票者 20 人に 2 千円の商品券が贈られる。 4、5 日には、くまモングッズ 20 袋と食品 20 袋のお楽しみ袋の販売(開店前整理券配布)や、福引大会もある。 (asahi = 9-29-14)

前 報 (8-3-14)

地域行事、担うのは都会の大学生 農村と連携、祭り復活

高さ約 8 メートルの丸太の先に火がつき、廃校のグラウンドに歓声が響いた。 半世紀で人口が半分以下の約 4,500 人になった和歌山県すさみ町。 山間部の佐本地区に 200 年以上前から伝わるお盆の「柱松」は、担い手不足で 4 年前に途絶えた。 この祭りを翌年、大阪府寝屋川市にある摂南大の学生たちが復活させた。

摂南大と町は 2010 年に町づくりの協定を結び、サークル「ボランティア・スタッフズ」の学生たちが、夏に大阪の子や地元の子と一緒にキャンプ、冬はお年寄りの見守り活動などをしている。 活動拠点の小学校跡には工学部の学生らが仮設のトイレや風呂を設置し、約 50 人の学生が寝泊まりする。 自宅の風呂を開放するなど、地区の人たちも精いっぱい歓迎する。 経済学部 4 年の柳健志さん (21) は、町のお年寄りから「一番弟子」と呼ばれる。 過疎問題やボランティアに特に関心があったわけではない。 入学後の新入生合宿を仕切っていたサークルの先輩たちがかっこよく見えた。

昨年春、先輩の一人だった女性がすさみ町役場に就職した。 「大阪の地元より深いつながりを感じる」という柳さんも今秋、同じ道に挑戦するつもりだ。 町での活動を足がかりに、青年海外協力隊で途上国に渡った学生も 20 人を超す。 「ヒト、モノ、カネがないのは同じ。 そこで自分で考え、自分から動く。 すごく鍛えられる。」 顧問の浅野英一教授は言う。

いま、「地域おこし協力隊」という制度が人気だ。 過疎地の自治体が都市圏の若者を臨時職員などとして採用し、地域活性化を託す。 若者に払う報酬や活動費は国が財政支援する仕組みだ。 09 年度に始まったとき、89 人だった隊員数は、13 年度は 978 人にまで増えた。 人気俳優の生田斗真さんが隊員を演じたテレビドラマも注目された。

人材コンサルタント出身の佐々木喬志(たかし)さん (30) は、この制度を利用し、地方に移住したい若者と、彼らを求める自治体を結びつける会社「ファウンディングベース」を、知人の林賢司さん (28) と一緒に設立した。 コンサルタントだったころ、企業の人事担当者が嘆くのを聞いた。 面接に菓子折りを持った親を連れてくる。 親に問い合わせをさせる - -。 学生の行動力の弱さが気になった。 「困難な状況で成果を出せる真のグローバル人材を育てたい。 過疎地の厳しい環境は人づくりに向いている。」 そう思って会社をつくった。

11 年から募集を始め、現在、大学を休学中の学生ら 8 人が、島根県津和野(つわの)町と岡山県和気(わけ)町で、観光や農業振興などに取り組んでいる。 津和野町で働いていた男子学生の一人は、新規就農者確保のための制度の使い勝手をよくした。 それまでの 1 年間の農業研修とは別に、参加しやすい「1 泊 2 日を計 6 回」を提案すると、農業体験に訪れる人数が大幅に増えた。

■ 夢は海外「まず地域おこし」

若者を中心に「田園回帰」の風潮が高まっている。 内閣府が今年 6 月に実施した世論調査で、農山漁村への定住願望が「ある」と答えたのは 31.6% で、05 年の同様調査から 11 ポイント上昇。 20 歳代は 38.7% と最も高かった。 地方暮らしに魅力を見いだす若者たちの動きが、過疎地の人口減に歯止めをかける可能性を秘めている。

地域おこし協力隊の中には、視線を海外から足元に向け直した女性もいる。 東京都調布市出身の渡辺萌生(もえ)さん (26) は、中学生のころから、途上国の食糧問題に関わりたいと思っていた。 進学したのは東京農業大国際農業開発学科。 大学で無農薬農業のサークルに入ったのも、途上国で役立ちそうなスキルを身につけたかったからだ。

「青年海外協力隊にすぐ応募するか、その前に国内の農業研修で経験を積むか。」 そんなことを考えていた卒業前の 3 月、あの東日本大震災が起きた。 放射能に脅かされる食物、当たり前のように電力に頼った生活。 「いま私が海外に行って何ができるだろう。」 渡辺さんは 12 年から、鳥取県八頭(やず)町の「志子部(しこべ)」という谷奥の集落で地域おこし協力隊員の一人として暮らす。 農産物の販路拡大などを手がけながら、自らもコメなどを作る。 まちづくりに関わる人脈が広がり、「なかなか一人の時間がなくて ・・・」と苦笑いする。

協力隊の任期は来春まで。 海外に行く目標もまだ捨ててはいない。 ただ、もうしばらくは、この土地で暮らすつもりだという。(浅倉拓也、岡田昇、asahi = 9-26-14)

関連する話題 (6-21-14)

ジオパーク : GGN 本部が阿蘇を認定 国内 7 例目

世界ジオパークネットワーク(GGN、本部・パリ)は 23 日、世界的に貴重な地形や地質が残る自然公園「世界ジオパーク」に、熊本県の「阿蘇」を認定した。 カナダの世界ジオパーク「ストーンハンマー」で開催中の国際大会で発表、国内での認定は 7 例目。

阿蘇の巨大噴火によるカルデラは、面積が約 350 平方キロに及び、世界最大級の規模を誇る。 今も噴煙を上げ続けている中岳をはじめ、多様な火山地形が広がっているのも特徴だ。 国内のほかの世界ジオパーク認定は、洞爺湖有珠山(北海道)、糸魚川(新潟)、山陰海岸(京都、兵庫、鳥取)、隠岐(島根)、室戸(高知)、島原半島(長崎)。 (kyodo = 9-23-14)

外国人が定住、分校に活気 北海道の町、児童減に歯止め

羊蹄山(ようていざん)を見上げる築約 80 年の木造校舎は、北海道で最も古い。 倶知安(くっちゃん)町立西小学校樺山分校は、児童 27 人の小さな学校だ。 1 年から 6 年まで一緒に給食を食べる様子は、まるできょうだいのよう。 給食係の女の子は、三角巾からブロンドの髪をのぞかせていた。 児童の約半数は、両親または片方が外国人だ。

倶知安町から隣のニセコ町にかけては、スキー客を中心に、この 10 年で外国人観光客が 10 倍に増えた。 飲食店、高級アパート経営、ツアー会社 ・・・。 学校から 1 キロ余り離れた比羅夫(ひらふ)地区は英語の看板が並ぶ。 ニセコ町内ではこれまで小学生の減少が続き、今年度は 214 人。 小学校は 2 校しかない。 だが、若い外国人と町外から移り住んだ日本人との国際結婚が相次ぎ、就学前の幼児はこれより約 70 人多い。 学校の児童数は今後、増加に転じる見込みだ。

英語で教育したいと考える国際カップルが多いことから、町の支援を受けて北海道インターナショナルスクールのニセコ校が 2 年前にできた。 就学前の幼児から 6 年まで 13 人が通う。 一方、夏休みなどに数日から数週間だけ来た子どもは、今年だけで約 150 人にのぼる。 片山健也町長は「日本の教育も異なる価値観を学んだ方がいい。 子どもや先生の視点を広げる意味でも大きい。」という。 外国人住民の増加で教育が国際化したニセコ町。 一方、教育の支援を手厚くして外国人住民を増やし、人口減少に歯止めをかけようと考える地域もある。

■ 未来の人材、地域で支援

広島県の山間部にある安芸高田(あきたかた)市。 「ショッピングは … そう、小さい『ツ』。」 田園風景に囲まれた民家の居間で、10 代のブラジル人少女が女性ボランティアの先生と一対一で向き合い、ノートに丁寧な字を書いていた。 少女は中学生の年齢で来日したが、言葉の壁で授業についていけず、学校に行ってなかった。

今年度、こうした子どものための教室が市内 5 カ所にできた。 周辺の自動車関連工場などで働く外国人家族の子たちが通う。 各教室 1、2 人ほどだが、運営する市国際交流協会の明木一悦さんは「みんな大切な地域の子。 しっかり勉強して、将来はここで起業するなど、地域を担う人材に育ってほしい。」と願う。 市の人口は、この 10 年で 5 千人近く減って約 3 万人に落ち込んだ。 人口減少に歯止めをかけようと、市は「外国人を集住させたい町」を掲げる。 外国人支援策に力を入れながら、周辺地域からの転入もねらう。

日本国際交流センターが 7 月、全都道府県と政令指定市を対象にアンケートしたところ、定住外国人の増加について「検討したい」、「自然に増加することは望ましい」と前向きな選択肢を選んだ自治体が合計で 3 割を超えた。 「望ましくない」はゼロだった。 文部科学省によると、公立の小学校から高校まで、日本語指導が必要な児童や生徒は 2012 年 5 月現在で、全国に約 3 万 3 千人いる。 在籍する自治体数は約 800 を数える。 もはや外国人が集住する地域だけの問題ではなくなっている。

三重県鈴鹿市の山麓(さんろく)の集落に 11 年春、子ども 9 人を含む、ミャンマー・カレン族の 3 家族がやって来た。 日本が海外の難民キャンプにいる家族を受け入れる第三国定住の第 1 陣だ。 「日本の若者は農業をしない。 担い手になってくれればいいかなと。」 シイタケ栽培業の川森浩さん (53) が 3 組の夫妻を雇用した。 「ただ、子どもは想定外だった。」 親は学校のプリントを読めないし、宿題も手伝えない。 しばらく川森さんの妻の貴子さん (40) や従業員がつきっきりだった。

一方で家族と住民の距離を縮めたのも、子どもたちだった。 当初、地元住民には「いったいどういう人たちなんだ」といぶかしがる人もいたが、地元の子はすぐに難民家族の家に上がり込み、言葉も分からないうちから子ども同士で遊んだ。 大人たちもやがて、学校行事に家族を誘いに行ったり、野菜を届けたり、地域全体で支えるようになった。 「やっぱり子どもが来れば活気が出るな。」 自治会長の倉田章さん (66) は言う。 2 年後、3 家族のうち 2 家族は、住民らの引き留めをふりきり、同胞が多く住む首都圏に引っ越してしまった。 お別れの会で子どもたちは泣きじゃくった。

でも、残った家族は前向きだ。 小学 6 年のネィコートゥー君はサッカーチームで活躍。 中学 2 年になったソーコーレ君は、日本語で授業についていくのは、まだまだ大変だが、生徒会役員にも立候補した。 今年、学校に別の外国人生徒が転入して来た。 「不安だと思うから、僕が面倒をみます。」 ソーコーレ君は担任に言った。 将来は教師をめざしているという。 (浅倉拓也、asahi = 9-22-14)

4 年ぶり、陸前高田に黄金の秋 コメ収穫始まる

岩手県陸前高田市の小友(おとも)地区の水田で、米の収穫が 4 年ぶりに始まった。 東日本大震災でがれきに覆われた水田は今春、土の入れ替えなどをへて、87 ヘクタールで作付けされた。 黄金色になった稲穂の刈り取りは 10 月上旬まで続く。

農機具の流失や高齢化、後継者不足で、地区の農家約 400 人の多くが廃業を考えたが、今年 3 月、農家らが農事組合法人サンファーム小友を立ち上げ、土地を集約して再出発した。 栽培したのは、震災後に地元で作られたブランド米「たかたのゆめ」など。 収穫した村上強(つよし)さん (43) は「新しい土で稲が育つ地力があるか心配した。 よく育った。」と喜んだ。 (杉村和将、asahi = 9-21-14)

搭乗の準備おーけー? 大分空港に風呂おけ型トレー

大分空港(大分県国東市)の保安検査場で、風呂おけの形をした検査トレーが使われている。 おんせん県・大分を PR しようと地元企業の有志がつくった。 検査トレーは、搭乗前の乗客が身体・手荷物検査を受ける際、自分の小物を入れるもの。 県の PR 用ロゴマークをあしらい、8 月下旬から計 50 個が並んだ。 湯布院で名湯を満喫し、これから大阪に帰るという女性 (31) は風呂おけトレーを手にとりながら一言。 「また温泉に入りに来たい、と思いました。」 (asahi = 9-21-14)

日本の数学「和算」描いた絵馬、海外から注目集める

日本独自の数学「和算(わさん)」の問題を絵馬に描き、寺社に奉納した「算額(さんがく)」が注目を集めている。 問題の水準の高さや装飾の美しさにひかれ、海外から見学に来る人も増加。 「SANGAKU (サンガク)」はいま、世界の数学界の共通語になりつつある。 岡山市の東に隣接する岡山県瀬戸内市。 内陸部の田んぼが広がる中にある片山日子(かたやまひこ)神社に先月 20 日、シンガポールの伝統校「ラッフルズ・インスティチューション」の子どもたち10人がやってきた。 日本でいえば高校 1 年生にあたる理系の生徒たち。 名目は修学旅行だが、観光目的ではない。

高原家康宮司 (88) に出迎えられた 10 人は手を清めたあと、「二礼・二拍手・一礼」をして社殿へ。 おはらいを受け、天井近くの壁にかけられた縁に竜の彫刻が絵馬に施された「算額」を見上げた。 額面には、円や正三角形などを組み合わせた 16 の幾何学問題「和算」。 「明治の初め、むずかしい問題が解けたことを神様に感謝した地元の人たちが掲げたんです。」 研究者の深川英俊さん (71) = 皇学館大非常勤講師 = の説明を聴きながら、生徒たちは 15 分ほど食い入るように額面を見つめていた。

さらに、ガイドを務める深川さんは「身分や性別に関係なく、幅広い人たちが数学の問題に取り組んだのです」と解説。 ディバガー・ティルムーティ君 (16) は「数学を独自に発展させるなんて、日本の人は賢いですね」と驚いた。 (阿部治樹、asahi = 9-20-14)

危機管理、消防が担えるか 市長部局へ移管の動き相次ぐ

東日本大震災後、危機管理の担当部署を消防局から市長部局へ移す動きが相次いでいる。 20 の政令指定都市のうち、消防局が全体の危機管理を担うのは広島と名古屋だけ。 8 月 20 日の土砂災害で 73 人が死亡した広島市では、市長不在の中、消防局が現場対応と連絡調整に追われた。 朝日新聞の調べでは、京都、北九州、仙台など 5 指定市が、東日本大震災後に危機管理部署を市長部局へ移管・集約した。

岡山市は今年 4 月、消防局の危機管理課を市長直属の危機管理室とした。 担当者は「市全体の司令塔と救命活動。 二足のわらじは難しい。」 2010 年度に消防局へ移したばかりだったが、東日本大震災を経て再度組織を見直した。 大森雅夫市長は元内閣府政策統括官で防災担当だった。 議会では「全庁的な統率力、関係機関との調整力の向上には、トップがより直接的にコミットすることが大事」と説明した。 (荻原千明、asahi = 9-16-14)

歯舞サンマ、鮮度に技あり ピカピカの刺し身をあなたに

午前 4 時を回った花咲港(北海道根室市)。 午前 7 時の一番セリに向け、水揚げされたサンマのコンテナが広いセリ場を埋めていく。 特別扱いの発泡スチロールの箱がこの日は 50 箱ほど。 漁師が船上で 1 匹ずつ選別し、箱詰めまで終える、名付けて「一本立ち歯舞(はぼまい)さんま」。 尾の端を持つと刀のようにピンと立つ。

とびきりの鮮度を、魚を包むきめ細かな海氷水が支えている。 シャーベット氷とも呼ばれ、指を入れると冷たさが脳天までズンとくる。 品定めする魚屋さんは「鮮度がよすぎるくらい」と笑った。 「身がしまって硬いから、お客にしばれたサンマじゃないかと疑われる。」 (長沢美津子、asahi = 9-15-14)

〈編者注〉 でも高い!

土石流、避難所の門は閉じたまま 広島、大半開設できず

73 人が死亡した広島市の土砂災害で、避難勧告時に大半の避難所が開設できていなかった。 夜間の避難所開設や避難勧告のあり方に大きな課題を残した。 8 月 20 日午前 3 時半ごろ、安佐南区八木 3 丁目の女性 (73) は、家に水が流れ込み始めたため、避難所に指定されている梅林小学校に逃げようと家族 4 人で外へ出た。外は泥水が滝のように流れ、学校まで 100 メートル弱の距離に 30 分ほどかかった。 だが、学校の門は閉じたまま。 はしごを見つけて校内に入り、校舎のそばで夜明けを待った。

午前 6 時ごろ、自営業の武田隆一さん (36) も梅林小に駆けつけた。 だが、門は閉じたまま。 午前 7 時過ぎに再び訪れ、門の前にいた校長と教頭に「お年寄りや子どもも多い。 遠くの避難所まで歩くのは危険。」と訴え、入れてもらえた。 (asahi = 9-14-14)

◇ ◇ ◇

JR 可部線が運転再開 広島土砂災害で不通

広島市の土砂災害で運転が止まっていた JR 可部線の緑井 - 可部間(約 6.7 キロ)が 1 日、運転を再開した。 住民らは 12 日ぶりの全線開通を喜び、通過する電車に手を振る姿もあった。 可部駅発の始発は定刻の午前 5 時 13 分に発車し、広島駅方面に向かった。 緑井 - 可部間の乗客は 1 日平均約 1 万 2 千人。 車掌の坂本尚仁(たかひと)さん (52) は「『お久しぶり』と声を掛けてくれるお客さんもいて、再開を心待ちにされていたのが伝わってきた」と笑顔を見せた。

可部線は 20 日の災害直後、全線(約 14 キロ)で運転を見合わせた。 横川 - 緑井間は同日午後に再開したが、残る緑井 - 可部間は冠水や土砂の流入、のり面の崩壊など被害が大きく、復旧に時間がかかっていた。 この日、通学のため緑井駅から可部行きの電車に乗った県立可部高校 3 年の国弘ひかりさん (17) = 安佐南区緑井 4 丁目 = は「窓から見える景色はすっかり変わってしまったけど、ようやくいつもの生活を取り戻せた」と話した。 (佐藤剛志、asahi = 9-1-14)

◇ ◇ ◇

広島の土石流、最大瞬間時速 144 キロか 衛星画像分析

広島市で起きた土砂災害で、土石流が瞬間的に時速 150 キロ近くに達していた可能性がある、と広島工業大の菅(すが)雄三教授(空間情報科学)らが推定した。 菅教授らは台湾の宇宙機関が 21 日に撮影した現場上空の衛星画像をもとに、土石流の起点や流れた距離などを分析。 大きな被害が出た安佐南区八木 3 丁目の県営住宅裏手で起きた土石流は阿武山(586 メートル)の中腹で発生し、傾斜 20 - 28 度の急斜面を約 590 メートル下って住宅などをのみ込んだという。

菅教授によると、土石流の時速は一般的に時速 36 キロ程度だが、阿武山中腹で起きた土石流は斜面が急で量が多く、瞬間的に 2 - 4 倍の時速 72 - 144 キロ程度が出ていた可能性があるという。 菅教授は「現場には巨大な岩石が流出しており、それだけのスピードとエネルギーがあったのではないか」とみている。 (asahi = 8-26-14)

◇ ◇ ◇

土石流 50 カ所 11 キロに集中 14 カ所にセンサー設置へ

広島市の土砂災害を国と広島県が現地調査して確認したところ、土石流が発生した場所は計 50 カ所あり、川沿いの長さ 11 キロの帯状の範囲に集中していることが 23 日分かった。

県によると、土石流が集中した場所は、JR 可部駅付近がほぼ中心となっており、南西方向の太田川沿いに安佐南区で 13 カ所、北東方向の支流沿いに安佐北区で 37 カ所ある。 航空写真の分析で分かった 28 カ所や、その周辺を現地調査して判明した。 県と国はこの 50 カ所のうち、土砂が不安定に残り二次災害の危険がある計 14 カ所に、土石流を検知するワイヤセンサーを、2 週間をめどに設置することを決めた。 (北海道新聞 = 8-24-14)

◇ ◇ ◇

避難勧告なぜ遅れた 広島の土砂災害、雨量読めず

土砂災害が起き始めた後に出された広島市の避難勧告。 市の基準を一部で満たしながら、結果的に勧告の発令は遅れた。 勧告の出し方を巡る問題は各地で多発しており、自治体は住民の命を守る情報として生かせるよう模索を続けている。 広島市の松井一実市長は 21 日、安佐南区八木 3 丁目の市立梅林小学校を訪問し、体育館に避難している住民を見舞った。 辺り一面が土で覆われた様子に「(被災者は)何から手をつけていいか分からないのではないか。 避難所も環境改善が必要だ。」と話した。

だが 20 日未明の豪雨の中で、住民たちへの避難勧告は後手に回っていた。 「避難勧告が出ていればどこか安全なところに行けたかもしれない。」 松井市長は、勧告の運用について改善する考えを示した。 広島市は、広島県内で 31 人の死者が出た 1999 年の豪雨災害時に避難勧告を出せなかった反省から、勧告を検討する基準を水防計画で定めている。 今回は、午前 1 時 15 分に基準の一つである土砂災害警戒情報が発表され、午前 3 時には安佐南区や安佐北区で計算上の地中の雨量が基準を超えた。

だが、市は勧告を出すのをちゅうちょした。 計画には「今後の気象予測を勘案して対応する」との文言があるからだ。 結果として市はこの予測を誤った。 「40 - 50 ミリの雨がもう 1 時間続いたらどうなるだろうと思っていたら、はるかに上回る雨量だった」と市消防局の金山健三危機管理部長。 市が様子を見ている間に、午前 4 時に雨量は基準の倍に。 最初の勧告が出たのは安佐北区で午前 4 時 15 分、安佐南区で同 30 分。 同区に、より効力の強い避難指示が出たのは午前 7 時 58 分だった。

災害対策基本法は、避難勧告を出せるのは市町村長(東京 23 区長を含む)と定める。 安佐南区で勧告を発令したのは、市水防計画で「市長に要請するいとまがない時」と定められている区長。 安佐北区では、区長の庁舎到着を待たず、すでに庁舎にいた副区長が代理で出した。 一方、松井市長は午前 3 時過ぎごろ大雨の報告を受けた後、午前 7 時に登庁するまで自宅にいたという。 「災害発生後の勧告となり遺憾に思う。 最終的な責任は私にある。」と話した。

内閣府の防災担当者は「首長自身が判断することもあるだろうが、一般論として、防災担当部局の担当者が情報を分析して検討し、首長を交えて最終判断している自治体が多いのではないか」と話す。 (大隈崇、小早川遥平、asahi = 8-21-14)

三越発祥地への出店、社長が改めて意欲 松阪市と協定

三重県松阪市と三越伊勢丹ホールディングス(大西洋社長)は 13 日、「歴史のご縁による連携協定」を結んだ。 連携には「店舗出店等による地域活性化」も盛り込まれ、同市で記者会見した大西社長は「三越発祥の地で商売をさせていただきたいという強い思いがある」と述べ、改めて出店への意欲を示した。 協定では事業創生、文化芸術、地域社会貢献などの分野で相互協力する。 大西社長は、出店時期や場所は未定としながら、規模は岐阜県各務原市などに出店する小型店よりやや大きい 300 - 500 平方メートル程度とし、運営には基幹店の名古屋三越があたる見通しを明らかにした。

大西社長はまた、三越の象徴のライオン像を松阪市に寄贈することを明らかにした。 会見に同席した山中光茂市長は、空き地になっている三重信金本町支店跡地を豪商公園として市が購入し、ライオン像を置く考えを示した。 また、出店場所に市教育委員会の建物がある市有地を提案し、「官民で協力して外観を整備し、床貸しの形にできないか」と述べた。 (asahi = 9-14-14)

お好み焼き、パスタ … 各地のじゃこ料理が集結 高知

りめんじゃこの生産が盛んな高知県安芸市で 10 月、「西日本ご当地じゃこサミット」が開かれるのを前に、11 日、関係者の試食会があった。 サミットには四国のほか、奈良、広島、鹿児島の各県から計 16 店が参加予定。 お好み焼き、パスタ、ソフトクリームなど、各地のじゃこ料理が味わえる。 試食会での評判はどれも上々。 本番は 300 - 500 円で提供し、来場者の投票でグランプリが決まる。 どの一品が「じゃこ」の群れから抜け出すか。 (asahi = 9-11-14)

復興住宅の高齢化深刻 住人の 36%、10 年後は半数に

2011 年 3 月の東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島 3 県の復興住宅(災害公営住宅)の入居者は、65 歳以上の高齢者が 36% を占め、自治体の高齢化率より約 10 ポイント高いことが分かった。 このまま推移すれば、10 年後は 50% 前後になる見通しだ。 高齢者の一人暮らし世帯は全世帯の 2 割にのぼり、孤独死や地域社会の衰退が懸念されている。

復興住宅は県や市町村が建設し、仮設住宅を出た被災者が家賃を払って暮らす。 8 月 1 日時点で入居済みの自治体に取材したところ、25 市町村の 2,399 戸に 5,107 人が暮らし、高齢者は 1,830 人だった。 高齢化率は、2010 年国勢調査での 25 市町村平均の 24% を上回った。 55 歳以上が 2,574 人で 50% を占め、高齢化が深刻な課題となる見通しだ。

県別では宮城 34%、岩手 38%、福島 38% だった。 市町村で 100 人以上が入居する復興住宅では、宮城県山元町が最も高い 54% で、宮城県女川町が 51%、福島県相馬市と岩手県大槌町が 44% と続いた。 高齢化の理由について大槌町は「高齢者は借金ができず、自力再建を断念せざるをえない」、山元町は「余命を考えると、家を建てても長く住み続けられないので賃貸で済ませたいという人も多い」という。 (岩井建樹、中林加南子、asahi = 9-7-14)

関のカミソリ 刀匠の技 貝印小屋名工場

厚さ 0.1 ミリのカミソリの刃を切断する音が薄暗い工場に響き渡る。 目にもとまらぬ速さで動く機械が作り出すカミソリの刃は 1 日約 300 万枚。 刃物大手、貝印グループが誇る岐阜県関市にある小屋名工場だ。 標準的な男性が一生の間にひげそりにかける時間は? 答えは「3 千時間超。」 煩わしい時間をいかに短くできるかの鍵は、刃の切れ味が握るという。 貝印グループは国産にこだわり、中国とベトナムにも工場を構えるが、刃の生産は小屋名が一手に引き受ける。 「技術流出を防ぐため、海外には移さない」と山田克明常務(製造担当)は説明する。

関市は、独ゾーリンゲンなどと並び称される「刃物の街」だ。 1908 年にこの地で創業した貝印グループは、使い捨てカミソリと包丁で 4 割、爪切りで 7 割の国内シェアを握る。 輸出先は 30 カ国以上だ。 ほかにも、替え刃式カミソリで国内大手のフェザー安全剃刀(かみそり)もここに主力工場を構える。 2011 年の理髪用刃物と包丁の出荷額は、断トツの全国トップ。 都道府県別で 2 位の新潟県全体をもしのぐ。

刃物の街の原点を探ると、日本刀づくりに行き着く。 室町時代にこの地を訪れた僧侶は、日記に記した。 「関の民の過半は鍛冶(かじ)で、その作品は天下に名高い - -。」 刃物づくりに欠かせない水や木炭などの材料が豊富な関市には当時、300 人を超える刀匠(とうしょう)が集まった。 「折れず曲がらずよく斬れる」と評判で、武田信玄や豊臣秀吉らも愛用したという。

「この技術は、今の刃物工場につながるのです」と、岐阜県関刃物産業連合会の山藤茂さんは言う。 例えば、刃を硬くする「焼き入れ」。 小屋名工場では、仕入れたステンレスを 1,100 度まで加熱した後、20 度、マイナス 100 度と冷却。 その後再び 200 度に加熱する。 それぞれの間隔は、材質や用途ごとに変える職人技だ。

ただ、刃物の街も盤石ではない。 円高でナイフやはさみなどの生産が海外に流出し、11 年の刃物の出荷額は、30 年前より 4 割も落ち込んだ。 働く人の数は半分以下に減った。 ひげそり市場では、お金に余裕が無い若者ほど、電気カミソリではなく、安全カミソリを選ぶ人が多い。 そこで、貝印グループが今年 3 月から始めたのが、スマートフォン向けアプリ「HIGE LIFE」。 ひげの生えた写真を撮って送信すると、自分にあったひげそりのこつや、似合うひげのスタイルを提案してくれる。 関の刃物は、時代の流れにあわせて進化を続ける。 (大日向寛文、asahi = 9-6-14)

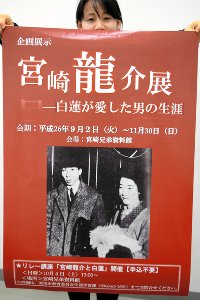

「花子とアン」で一躍人気、故郷で宮崎龍介展

NHK 連続テレビ小説「花子とアン」に登場する歌人の柳原白蓮(びゃくれん)と駆け落ちしたため、一躍関心が高まっている宮崎龍介。 日中友好のためにも活動した人物を紹介する「宮崎龍介展 - 白蓮が愛した男の生涯」が 2 日から、生家のある荒尾市荒尾の宮崎兄弟資料館で開かれる。

同資料館は、中国の辛亥(しんがい)革命(1911 年)を指導し「国父」と呼ばれる孫文を支援した、宮崎滔天(とうてん)ら社会活動家の兄弟の足跡を展示している。龍介は滔天の長男だった。 同館では「花子とアン」が始まってから白蓮コーナーも設け、来館者が急増。 同館を運営する荒尾市教育委員会は、人気の続く間に宮崎兄弟だけでなく子どもの龍介も日中友好に尽くそうとした足跡を知ってもらおうと、展示を企画した。 (村上伸一、asahi = 9-2-14)

木工や藍染め、縫製 ものづくり 26 社・作家組合 徳島

業種を超えてものづくりの魅力を広めるとともに、地場産業の活性化につなげようと、木工や藍染め、縫製など(徳島)県内の 26 の企業や作家が 29 日、「クリエイティブ徳島協同組合」を結成した。 今後、販路開拓や後継者育成に取り組むほか、見本市への出展や都市部から後継者を呼び込むことなども視野に入れ、徳島のものづくりの復活を目指す。

県内は、江戸時代に水運が栄えたことから船大工の技術を生かした家具や仏壇作りが盛んだったが、最近は、低価格の海外製品の流入や生活スタイルの変化で低迷。 家具などの木工品を製造する会社は 1979 年には約 750 社あり、約 9,600 人が働いていたが、2011 年には約 100 社、約 1,700 人にまで落ち込んだ。 他の分野でも、後継者の確保が課題となっているという。

同様の課題を抱えている地場産業が多いことから、徳島市立木工会館(徳島市福島)を運営する市地場産業振興協会(上杉和夫理事長)は打開策を検討。 1 年ほど前から同会館で展示販売などをしている企業や作家に「大同団結して、徳島のものづくりを再び元気にしよう」と、組合結成を打診してきた。

当面は、同会館の展示内容を刷新したり、イベント運営を手がけたりするなどし、来館者にものづくりの楽しさを発信。 また、様々な業種の企業などが集まっているメリットを生かし、組合として大規模な見本市への出展や都市部の百貨店での物産展を開く予定だという。 また、将来的には、都市部から後継者となる若者を呼び込む仕組み作りや、様々な業種からアイデアを出し合って新商品を開発することも検討する。

この日、同会館であった創立総会には、企業の代表や作家ら 24 人が出席。 理事長に「オザキ工芸」(石井町)の尾崎修一社長 (50) が選出され、協力して情報発信などに取り組むとする事業計画を承認した。 尾崎理事長は「積極的に県外に出て行き、徳島のものづくりの技術と魅力をアピールしたい」と意気込んでいる。 (野口英彦、yomiuri = 8-30-14)

コメ、3 年連続の豊作見通し 在庫増え価格下落の懸念も

農林水産省は 27 日、15 日時点でのコメの作柄の状況を発表した。 全国的に「良」ないし「平年並み」で、3 年連続の豊作になる見通しだ。 田植え以降 7 月にかけては天候にめぐまれたため。 一方、消費の伸び悩みもあり、在庫は膨らんでいる。 すでに出回っている九州産などの新米価格は昨年より低い。 今後さらに下がる可能性もある。 消費者にはうれしいが、コメ農家には厳しい年になりそうだ。

産地は、作付面積の 7 割を占めるコメどころ(東日本中心)と、その他地域(西日本中心)に分けられる。 コメどころ 19 道県のうち、北海道が「良」、10 県が「やや良」、8 県が「平年並み」だった。 その他の地域も「平年並み」より下位は「やや不良」の宮崎県のみだった。 8 月は大雨が続いたが、全国的にはコメへの影響は小さいという。 (asahi = 8-27-14)

人気は「アナと雪の女王」 大分・玖珠で塚脇地蔵講

大分県玖珠町で 24 日、伝統の「塚脇地蔵講」が始まり、住民や子どもたちが野菜や空き缶などで手作りした「見立て細工」が商店街に並んだ。 25 日まで。 流行病から住民を守る願いを地蔵に託して野菜を供えたのが始まり。 童話作家・久留島武彦氏の出身地で童話や最近の話題をテーマにしたものが目立った。 多かったのは大ヒット映画「アナと雪の女王」。 カトリック玖珠幼稚園の梅木智美さんは「子どもたちが一番喜んでくれると思って、一緒に作りました。」 (松本健造、asahi = 8-25-14)

JA 全農、福島産米の輸出再開 シンガポールに

全国農業協同組合連合会(JA 全農)は 18 日、東京電力福島第 1 原発事故後に止まっていた福島県産米の輸出を再開すると発表した。 輸出先はシンガポールで、22 日から現地の日系スーパーで販売する予定。 原発事故後に収穫された福島県産米の輸出は初めてとなる。 輸出するのは福島県須賀川市で生産されたコシヒカリ 300 キログラム。 すでに現地に到着しており、20 日前後に通関手続きが終わる見通しという。 福島県はコメの主要産地で、原発事故の影響が少なかった 2010 年度には香港や台湾などに合計 100 トン強のコメを輸出した。 (kyodo = 8-18-14)