ヤングファッションは鬼門 人口減、客単価低下、移り気の三重苦

今年 3 月に大阪・天王寺にグランドオープンした近鉄百貨店あべのハルカス本店が半年経過した今も苦戦傾向が続いている。 要因はいくつもあり、それが複合しているのだろうが、今回はそのうちの 1 つについて考えてみたい。

8 月 25 日、近鉄百貨店は本店の平成 27 年 2 月期の売上高目標を従来の 1,450 億円から 1,170 億円へと引き下げた。 また近鉄百貨店全体の 27 年 2 月期の連結売上高予想も、3,040 億円から 170 億円も下方修正して 2,870 億円とすることを発表した。 近鉄百貨店のコメントによると、不振の原因は専門店街「ソラハ」の不振によるという。 「ソラハ」は若い女性向けのフロアをメインにしながら、一部にヤングメンズフロア、ミセス向けフロアがあるという構成である。 内覧会に参加した印象でいうと、メンズ、レディースともにメジャーなブランドが少ないと感じた。

道路を挟んだ北側には JR 西日本が運営するファッションビル「天王寺 MIO 本館(以下 MIO)」があり、道路を挟んだ西側には東急不動産の運営する「あべのマーケットパーク キューズモール(以下キューズモール)」が隣接している。 都心型ファッションビルに入店するようなメジャーなブランドは「MIO」に、また郊外型ショッピングセンターに入店するような低価格メジャーブランドは「キューズモール」に入店してしまっている。 そのため、当初からどんなブランドを集めるのだろうかと興味深く見ていたのだが、やはりメジャーなブランドを集積することは完全にはできなかったように見える。

さて、ソラハ不振の最大の原因はメンズ、レディースともに「ヤング」向けブランドを集めたことにあるといえるだろう。 導線の悪さというのは後付けの理由説明であると感じる。 その施設に人気があれば導線が少々悪かろうが客は来場する。 かつてファッション業界に在籍しておられた年配の方々や、業界外の方々からすると「ファッション = ヤング」という構図は強固なものだと考えておられるだろうが、近年、ファッション業界ではヤングは鬼門だという考え方が支配的である。

なぜなら、人口ピラミッドを見てもわかるように若年層の人口は減少している。 最大の人口は団塊世代であり、次いで団塊ジュニア世代である。 団塊の世代とは1947 年から 49 年に生まれた人を指すが、ベビーブームの余波はその後も続いており、50 年代前半に生まれた人を含むこともある。 50 年代前半に生まれた人も含むなら 60 歳 - 67 歳の年代である。 また団塊ジュニアは 70 年代に生まれた人を指すから、現在 30 代半ば - 40 代半ばまでの年代である。

人口が多いということは、その分需要も多いということになる。 ファッション業界において団塊世代向けブランドはいまだに成功したためしがないが、団塊ジュニア向けブランドは数多い。 バブル期に流行したブランドがそのまま団塊ジュニア向けとしてスライドして生き残っていることも多いし、30 代・40 代向けブランドは次々と新規投入されている。 かつてのバブル期に旺盛な消費意欲を示した現代の 50 代に向けてもブランド開発は続いている。

ファストファッションで十分

一方で、ファッション業界では最近「ヤング向けブランドはメリットがない」という声が多く聞かれる。 1 つには先ほど挙げた人口の少なさ、もう 1 つは買い上げ客単価の低さである。 そしてもう 1 つは、移り気の早さである。 以前から、若い層は可処分所得が少なかった。 そのため高額品は売れにくかったが、バブル期やバブル崩壊直後くらいまでは洋服マニアとでも呼ぶべき層がそれなりに存在した。 彼らは少ない収入を節約し、お金を貯めて何万円もするようなブランド品を購入していた。

今ではどうだろうか。 低価格 SPA のユニクロ、外資系ファストファッションの H & M、フォーエバー 21、ベルシュカ、国内ファストファッションのアースミュージック & エコロジーやローリーズファームなどがある。 これらは定価でも安いが、入荷後一定期間が経過すると、自動的に価格が下がっていく。 また、タイムセールを行うブランドもある。

夏冬のバーゲン時期を待たずとも、年がら年中低価格品が身の回りにあふれている。 そしてこれらのブランドはデザインもそこそこにトレンドを押さえており、単なるトレンド追求だけならこれらのブランドで十分である。 よほどの限られたマニア以外は、高価格なブランド品を買わなくなっている。 また、彼らは移り気である。 40 代・50 代のように同じブランドを長年買い続けるということはあまりしない。 そのときどきに応じてご贔屓のブランドがころころと変わっていく。

今年 8 月末に「ラブボート」というギャル系ブランドが閉鎖となった。 かつてララプランが運営展開していたが、2011 年に民事再生法を申請し、その後オンワードホールディングスのグループ会社となっていた。 しかし、業績は好転しておらず、今夏でブランド生命を終了したというわけである。 また 8 月 28 日には「リップサービス」や「ノエラ」というヤングレディースブランドを展開していたオルケスが民事再生法を申請している。

ギャル系ブランドは軒並み凋落

「ラブボート」はかつて渋谷 109 の看板ブランドだったが、見事に凋落している。 「ラブボート」だけではない 109 系のギャル系ブランドは軒並み凋落しており、現在、好調なのはバロックジャパンリミテッドの展開するブランド「マウジー」くらいだろう。 109 の凋落の原因は先に挙げた 3 つの要因すべてが当てはまる。 人口減、客単価低下、移り気である。 109 が全盛だったころには「ギャル」と呼ばれる異形の集団があった。 なぜだか一様に日焼けし、奇抜なメイクと髪型で練り歩いていた。 20 年弱が経過した現在、そんな色黒の若い女性集団が存在するだろうか? どこにも存在しない。

ギャルもすべからく色白になっており、どちらかというと美白傾向にある。 ファッションもその当時ほどの異形ではない。 ギャルブランドと通常のヤングレディースブランドは洋服だけを見ていたらほとんど区別ができないくらいにテイストは接近している。 ならば、価格も安いファストファッション系で十分ということになる。 109 ブランドはファストファッションに比べると価格が高かった。 こうして、あれだけ隆盛を誇った 109 とギャル文化はあっという間に凋落してしまった。

ちなみに、キューズモールにも 109 がある。 本場 109 からいくつかのブランドを導入したものである。 天王寺に 109 ができて好調に推移したことによって、それまで関西の 109 だった OPA が客を奪われて苦戦に転じたと言われている。 こう聞くと、まだまだ関西ではギャルブランドは元気なのだと考えがちだが、実は天王寺の 109 は「相当数 30 代半ば以上の女性客を抱えている」というのが関係者の言葉だ。 20 年くらい前に 109 ブランドを愛用していた 30 代半ば以上の女性が今でも往年のように購入しているケースがある。 そういう意味ではギャルブランドも最早、ヤングのものではなくなっているのかもしれない。

ラブボートの消滅、オルケスの経営破綻は、ヤングレディースブランドがビッグビジネスにはなりえないことを証明しているのではないか。 以上、長々と書いてきたが、こうしたヤングレディース市場に照準を合わせた「ソラハ」という専門店街は、最初の設定から間違えていたというほかない。 ソラハの失敗を受けて、今後、業界ではますますヤングレディース市場を忌避する動きは増えるだろう。 しかし、懸念がある。 このままヤング市場を放置してもよいのだろうか。 現在の若手のバイヤーですら「良い物を知らずに育ってきた」と揶揄されているのに、今のヤング市場で育ちつつある世代は、それよりもさらに良い物を知らない。

そういう世代に良い物を知らしめないと、将来的に打撃を被るのは業界ではないか。 もちろん、各社はビジネスとして展開しているわけだから儲からないことにはやる意味がない。 だからヤングレディース市場から撤退するのは理に適っているが、そこに向けての啓蒙活動もまた必要ではないかと思う。 単独のブランドだけでは荷が重いので、業界全体として何らかの活動をすべきではないかと思うが、これは言うは易く行うは難しである。 (南 充浩、日経ビジネス = 9-24-14)

洋服サイト、老舗縫製に光 ベンチャー運営「ファクトリエ」

青森や熊本にある老舗の縫製工場がつくったコートやワイシャツに、「メード・イン・ジャパン」にこだわったブランドをつけてネットで売る。 創業 2 年の IT ベンチャーが運営する洋服の販売サイト「ファクトリエ」が、売り上げを伸ばしている。 大手百貨店も目に留め、東京・新宿の伊勢丹新宿本店で 24 日から 6 日間、専用の売り場ができる。

■ 技術、「値段以上に価値」

ファクトリエが初めて売り出す冬物のコート計 50 着の発注を受けたのは、1969 年創業のサンヨーソーイング。 9 月初めに青森県七戸町の縫製工場を訪ねると、エプロン姿の女性たちがミシンの速さや向きを器用に加減しながら、生地を縫い合わせていた。 バーバリーとのライセンス契約が来年 6 月に切られる三陽商会の子会社で、有名ブランドの下請けなどでトレンチコートでは日本一の生産数を誇る。 だが、人件費の安い海外に仕事が流れ、今は閑散期の生産ラインを埋めるのに必死だ。

「コートづくりの技術は世界一」と、他社ブランドの生産を受け始めていた横井亨社長 (57) に声をかけたのが、ファクトリエを運営するライフスタイルアクセント社社長の山田敏夫さん (31) だ。 1 年ほど前に知り合ってから意見交換を重ね、襟の折り返しや丁寧な縫い合わせの「技」にひかれ、9 月下旬から男女用それぞれ 9 万円台で売り出すことを決めた。

12 年 10 月に公式サイトを開いたファクトリエは、ワイシャツやジーンズなど十数種類の品を扱う。 価格は 1 万円のワイシャツや 1 万 2 千円のカーディガンなど決して安くないが、どれも老舗の工場と二人三脚で企画したもの。 サイトでは工場現場の特集を組み、縫い目の細かさや特殊なボタンの付け方など「技術力」に光を当てて売り込む。 「値段以上の価値が絶対ある(山田さん)」という。

■ 経費削減、品質に誇り

山田さんがファクトリエを立ち上げたのは、フランスに留学した学生時代、インターンで働いたグッチの店で、熟練の技術が詰まった「国産品」を誇らしげに売るさまに魅せられたのがきっかけだ。 工場がつけた原価をもとに、販売価格はファクトリエが決定。 販売点数やファクトリエが買い取る数量は双方で話し合い、ほぼ全量が売れている。 社員は社長だけで、商品発送はインターンの学生。 大手企業などで働く仲間たちが空き時間に「サイト管理」や「顧客サービス」などをこなし、コストを徹底的に削る。

12 年初めに資本金 50 万円で起業したときは、工場を回って「ネットで服を売ります」と熱弁しても、誰も耳を貸さなかった。 唯一、手を貸してくれた熊本県人吉市のワイシャツ工場「HITOYOSHI」と手を組んだところ、これが大当たり。 14 年 9 月期の売上高は前年同期の 3 倍超、5 千万円を突破。 来期も 3 倍程度の伸びを見込む。

日本繊維輸入組合によると、90 年に 5 割あった国内衣料市場の国産比率は、13 年に 3.2% まで落ち込んだ。 海外移転が加速するなか、衰退する国内産業がつくる品質の高い商品を着実に売る。 伊勢丹では、青森でつくった女性向けのトレンチコートが「目玉商品」になるという。 ファクトリエのサイトは http://factelier.com/。 (藤田知也、asahi = 9-23-14)

前 報 (6-1-12)

百貨店売上高、5 ヶ月連続マイナス、都市と地方の格差が鮮明

日本百貨店協会が 19 日、公表した 8 月の百貨店売上高は 4,272 億円あまりで、前年同月比マイナス 0.3% だった。 売上高が前年を下回るのは 5 ヶ月連続で、当初の「夏には消費増税の影響が薄れ、売上高がプラスに転じる」との予測は外れている。

8 月は上旬に 2 度も台風が上陸するなど、天候不順で客足が伸び悩んだ。 一方、8 月下旬は気温が低下したことや、販促テコ入れの効果もあり、秋物衣料を中心に好調だった。 前半の不振を後半が補う形で、マイナス幅は前月から 2.2 ポイント改善。 最終的には前年実績に迫るレベルまで回復した。 特に大都市圏の復調は明らかで、回復幅の大きい順に、大阪(前年同月比プラス 2.5%)、福岡(同 2.4%)、東京(同 1.3%)、横浜(同 0.8%)、神戸(同 0.5%)などとなっている。 全国 10 都市の合計は、消費増税後初めて前年同月比プラスに転じた。

一方、地方は依然として厳しい状態が続く。 10 都市以外の百貨店は、前年同月比マイナス 1.9%。 前月のマイナス 4.5% からは 3 ポイント改善したものの、消費者の財布の紐は固い。 商品別でみると、7 月は主要 5 品目すべてが前年割れとなったが、8 月はブランドバッグなど「身の回り品」がプラス 1.6%、「化粧品」はプラス 4.5% と健闘した。 また、高級時計の販促フェアを展開したことから、「雑貨」もプラス 0.8% となった。 主力の衣料品は先月、天候不順でセールが盛り上がらず、マイナス 4.5% と低迷したが、8 月は秋物衣料が好調。 減少幅はマイナス 1.2% まで縮小した。

訪日外国人客の消費も、円安や東南アジアのビザ要件緩和の恩恵を受け、引き続き伸びている。 客数、売上高ともに 19 ヶ月連続のプラスで、売上高は 8 月として過去最高の 47 億円を記録した。 大都市では、訪日外国人の消費が売上を下支えしている。 9 月上旬までの、東京地区の売上高は、前年比 3% 強のプラスで推移。 秋物衣料の売れ行きが好調なことから、増税後初めてプラスとなる可能性も出てきた。 (北条かや、Economic News = 9-22-14)

◇ ◇ ◇

8 月大手百貨店売上高は揃ってプラス、休日増と気温低下が追い風

[東京] 大手百貨店が 1 日に発表した 8 月売上高(速報)によると、4 月以降続いていた消費増税後の反動減が薄れ、4 社が揃って前年比プラスとなった。 下旬の気温低下に伴って秋物衣料品などが売り上げを伸ばした。 ただ、前年に比べて日曜日が 1 日多いという押し上げ要因もあり、消費の先行きについては、判断が難しい状況となっている。

消費増税後、4 社が揃ってプラスとなるのは初めてのこと。 着実に回復してきた高額消費に加え、けん引したのは、秋物衣料品の動きだ。 各社とも、気温が低下した最終週に売上げを伸ばし、8 月の数字を水面上に引き上げた格好だ。 昨年は気温 35 度の日が続いていた 8 月下旬だが、今年は 30 度に至らない日も多く、消費者の秋物購入を急がせたようだ。

夏物のセールが低調に終わった一方で、定価販売の秋物商品が気温の低下とともに売れている状況を踏まえ「消費の基調は決して悪くない(三越伊勢丹 HD)」との声が聞かれる。 一方では、8 月に早くも始まった秋物衣料品の購入は、需要の先食いとの見方もできる。 J フロントの広報担当者は「消費について悲観はしていないが、好調な動きが続くとは楽観視もしていない」と述べるなど、先行きに確たる方向感を持てずにいる。

三越伊勢丹ホールディングス傘下の三越伊勢丹が 1.6% 増と 2 カ月連続で増加したほか、J. フロント リテイリングが運営する大丸松坂屋は 0.6% 増、高島屋(18 店舗計)は 0.1% 増、セブン & アイ・ホールディングス傘下のそごう・西武は 2.6% 増とそれぞれ 4 月以降で初めてプラスとなった。 8 月は前年よりも日曜日が 1 日多く、1 - 2% の押し上げ要因になっている。 (清水律子、Reuters = 9-1-14)

◇ ◇ ◇

百貨店売上高、増税後の回復基調続く 7 月、下げ幅改善

消費増税による駆け込み需要の反動から、百貨店の売上高が持ち直しつつある。 日本百貨店協会が 19 日発表した 7 月の既存店売上高は、前年同月を 2.5% 下回った。 7 月前半の悪天候の影響が大きく、4 カ月連続で前年割れだが、6 月の下げ幅 4.6% から改善している。

回復が目立つのは、高額な「美術・宝飾・貴金属」だ。 3 月は駆け込み需要で前年同月の 2 倍以上に伸び、逆に 4 月は 4 割減ったが、徐々に回復し、7 月は 8% 減まで戻った。 やはり反動減が大きかった化粧品も、日焼け止め関連が伸び、7 月は前年を 0.3% 上回っている。 主力の婦人服は 4.5% 減、食料品も 2.5% 減と低調だったが、梅雨明けの遅れや台風の影響で客数が減った影響が大きいという。 同協会の井出陽一郎専務理事は「消費マインドは堅調で、回復基調が続いている」と話す。 (asahi = 8-19-14)

大人の女性に向けた上質モード ワンピースアパレルブランド「GHITA」

『2014 Autumn & Winter Collection』を発表

株式会社 Quark Nova (本社 : 東京都港区、代表取締役社長 : 中村華)は、大人の女性に向けた、シンプルで上質なワンピースに特化したアパレルブランド「GHITA (ジータ)」の、新作『2014 Autumn & Winter Collection』を発表しました。

■ 充実したラインナップで展開する 2014 秋冬コレクション

『2014 Autumn & Winter Collection』は、「BLUE MODE」をテーマに、日本人の肌の色に最も似合うとされる色、ネイビーや青に焦点を当てたコレクションとなっています。 また、膝丈の商品やフリーサイズの商品も取り揃え、大人の女性が自信を持って着こなせるラインナップになっています。

今までにないモードなデニムシャツワンピースや、上質なビーバー仕上げのウールを使用したハイネックコクーンワンピース。 ボートネックのシャープなラインが美しいストライプワンピース。 フレアな裾が軽やかな A ラインワンピースなど、こだわり抜いた上質で肉厚な温かみのある素材をふんだんに使用することで、上品さとモード感のある洗練されたデザインのワンピースに仕上げました。

■ 「GHITA」の特長

・ 徹底的に中間コストを省き、オンラインのみで販売することにより、ハイブランドと同素材の服を半額以下の価格で提供。 すべての商品を 1 万円台 - 2 万円台に設定し、手に届く上質モードを実現。

・ 国外生産が主流の中、国内工場での小ロット生産・丁寧な縫製にこだわり、高品質と安心感を保証。

・ 女性ファッションの永遠の定番「ワンピース」のみに焦点を当て、上質な生地にこだわり、シンプルでモード感が漂う大人の女性を綺麗に魅せるシルエットを実現。

・ お客様に安心してご購入いただけるよう、「イメージと違う」、「サイズが合わない」といった商品不良以外の理由でも全商品返品・交換に対応。 (@press = 9-18-14)

「ディノス」、60 代女性向け衣料品カタログを創刊

ディノス・セシールのディノス事業は 9 月 6 日、 60 代女性をターゲットとした衣料品カタログ「ダーマ・プレミアム」を創刊した。 60 代を意識した軽い素材やゆったりめの縫製とした着心地の良いものやグレーなど顔映りの良い色あいの衣料品を選び、掲載した。 カタログの横幅も若干広げ、文字サイズを大きくするなど読みやすさも配慮した。

同社によると 60 代女性を対象とした上質かつエレガントなファッションブランドはあまり展開されておらず、当該層向けのファッションカタログにニーズがあると判断したという。 また、売れ行きが好調な 50 代女性向けファッションカタログ「ダーマ・コレクション」の顧客で 60 代を迎え、卒業する層の取り込みも図りたい考えもあるようだ。 ターゲットである 60 代を意識して展開する商品は品質面で安心感のある日本製商品の比率を半数以上に高めたほか、グレーやベージュ、ネイビーといった顔映りが良くなるカラーの商品を中心に展開した。 (通販新聞 = 9-11-14)

沈む中国と浮上するベトナム、TPP で米衣料品市場が変化へ

[ワシントン] 米国が 12 カ国の環太平洋連携協定 (TPP) を狙い通り実現すれば、米衣料品店で中国製品を目にする機会が減ることになるだろう。 米政府が目指している枠組みの下では、ベトナムが最も恩恵を受ける国の 1 つとなり、米衣料品市場で中国からシェアを奪うとみられる。 一方で 570 億ドル規模の米繊維産業は、不振脱却の助けとなった彼らのビジネスモデルが、TPP によって破壊されるのではないかと懸念している。 米繊維産業が確立したのは、地域貿易協定を利用して中米諸国に原料を輸出し、そこで衣料を製造して関税なしで米国の小売店に納入するという仕組みだ。

ただある米政府高官は、原産地規則などの手段や関税率引き下げにさまざまな時間差を設けることで、中米地域の利益を保護できると指摘した。 米加工糸メーカー、ユニファイのビル・ジャスパー最高経営責任者 (CEO) は「TPP によって中米諸国が打撃を受けるとすれば、われわれの業界にも壊滅的な影響が及ぶ」と話す。 それでも「適切で賢明な交渉が行われれば、最大の影響を受けるのは中米ではなく、中国になると思う」との見方を示した。

今週の TPP 交渉官会合の開催地であるベトナムにとっては、衣料分野は最優先の課題となっている。 交渉に詳しい米国の関係者によると、TPP を通じてベトナムは中国やその他の貿易優遇措置を受けない国からかなりの市場シェアを奪う可能性がある。

米政府は実際の交渉で、自国経済への影響度に応じて品目別に関税率の引き下げ期間を差別化する方針。 つまり中米製が大きなシェアを占める下着や紳士物ニットなどの綿製品については、関税率引き下げはより長い時間かけて実施し、中国製が支配的なダウンジャケットや合成繊維衣類の関税引き下げは、もっと早くなる可能性がある。これがベトナムに追い風となる形だ。 米衣料品市場における市場シェアを見ると、2010 年に 39% 超だった中国は今年半ばで 37% を割り込み、ベトナムは 10% 超にまで伸ばしてきた。

米国ファッション産業協会のジュリア・ヒューズ理事長は、ベトナム製品は既に中国製品よりも安いが、これに関税ゼロが適用されれば、その差は極めて大きくなるとみている。 ベトナムは対米輸出全体に関しても、関税が最大でコストの 3 分の 1 に上る今の状況でも、2010 年以降で 38% も伸ばしてきた。 ピーターソン国際経済研究所のモデル予測では、2025 年までに輸出伸び率は 46% まで高まるだろうという。

これに対して米国や中米の繊維産業としては、労働コストだけを比べればベトナムに太刀打ちできないとはいえ、TPP では労働や環境面でより厳しい基準を守ることが義務付けられるので、ベトナムにとってもコストは押し上げられることになる。 米州地域の業者には、消費市場への近さや安価で品質の良い米国の木綿を手軽に入手できるという武器もある。 これは米国の木綿産業への投資を促し続けるには十分な利点だ。 (Krista Hughes、Reuters = 9-5-14)

異業種コラボ、スポーツ素材で寝具 発熱・保温性生かす

スポーツ用品メーカーのミズノ、寝具メーカーの西川リビングが、ミズノの化学繊維「ブレスサーモ」を使った寝具を開発した。 スキーウエアの中わたなどに使われてヒットした発熱・保温性能を生かし、新たな使い道にする。 掛け布団カバーやひざ掛けを 6 日から百貨店などで売り出す。 (asahi = 9-4-14)

肌がよろこぶスキンウェア『KIREILABO』のゼロ革命

"縫い目がまったくないインナー" から チクチク、ゴワゴワしにくい裏起毛で肌をやさしくあたためる

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社(本社 : 大阪市)は、2014 年 9 月 5 日より『KIREILABO (キレイラボ)』の「完全無縫製インナー」シリーズから、「完全無縫製インナー(裏起毛)」を新発売いたします。

『KIREILABO』は、やわらかく乾燥しやすいデリケートに変化した肌の悩みと向き合い、刺激や肌ストレスから守る、肌にやさしい肌着ブランドです。 「低刺激」、「低着圧」、「蒸れにくさ」、「動きやすさ」を追求し、快適で無理のないここちよさと自然な美しさを保ちます。 昨年の発売以来、大変ご好評いただいている「完全無縫製インナー」は、糸を使わずに特殊なテープで接着して生地をはり合わせた、縫い目も凹凸もないインナーです。 縫い目による肌あたりが少なくカラダへやさしくフィットし、第二の肌をまとうような快適な着ごこちです。

今回ラインナップに追加する「完全無縫製インナー(裏起毛)」は、最高級綿糸の「ピマ綿」を混用し、起毛加工を施して保温性を高めました。 「ピマ綿」は長くて細い繊維で肌触りが良い半面、繊細なため起毛加工が難しい素材ですが、グンゼの技術力によってふんわりとした刺激の少ない裏起毛に仕上げました。 ゆっくりとあたたかさが持続し、やさしくカラダをあたためます。 「裏起毛はチクチクする」、「ゴワゴワする」という方にもおすすめの摩擦が少なく肌にやさしいあたたかいインナーです。 「完全無縫製インナー(裏起毛)」を中心に肌にやさしいインナーを取り揃え、女性の下着に対するストレスから解放します。

● 大好評の縫い目のない「完全無縫製インナー」秋冬はあたたかい裏起毛!

「完全無縫製インナー」は、糸を使わずに特殊なテープで接着して生地をはり合わせた、縫い目も凹凸もないインナーシリーズです。 縫い目による肌あたりが少なく、カラダへやさしくフィット。 洗濯絵表示のタグをなくし、プリント加工で表示しているため、タグが肌に当たってチクチクするという悩みも解消します。 さらに、グンゼオリジナル「スキンタッチ加工」によって、生地面に肌の保湿構造を再現し、水分をためこめる層をつくり、皮膚からの水分蒸発を抑制。 乾燥しやすい肌をうるおいベールでやさしく包みます。 (@press = 8-28-14)

Ralph Lauren のスマート T シャツ「Polo Tech」 - 着るだけでデータを測定

アパレルの Ralph Lauren は 8 月 25 日(米国時間)、米ニューヨークで開幕したテニスの全米オープンに合わせ、ハイテクな T シャツ「Ralph Lauren Polo Tech」を発表した。 ファッションブランドだけあり、ファッショナブルなデザインが特長。 T シャツそのものがセンサーになっており、心拍数などのデータをクラウド上に転送することができる。

収集したデータは、加速度計とジャイロスコープを含む「ブラックボックス」に保存。 データは「ブラックボックス」からクラウドに転送され、クラウド内でさまざまなアルゴリズムにより処理されるという仕組みだ。 Ralph Lauren は、今後ハイテク分野を強化する戦略で、「Ralph Lauren Polo Tech」を重要な製品と位置づけている。 同社は全米オープンのオフィシャルスポンサーとしてウェアを手がけており、「Ralph Lauren Polo Tech」は全米大学テニス協会でシングル部門 1 位の Marcos Giron 選手が練習で着用する予定となっている。 (末岡洋子 - AndroWire、MyNavi = 8-26-14)

クモの糸、微生物が紡ぐ 鋼鉄を超える強度とナイロンを上回る伸縮性

山形県鶴岡市の田園地帯にガラス張りの美しい建物が立つ。 なかの「実験室」への出入りは厳しく制限されている。 室内にあるのは、筒状のガラス容器だ。 「企業秘密のため写真でしかお見せできませんが、これがクモの糸になるんです」と担当者は言う。 ガラス容器のなかでは、ドロドロの黄色の液体が発酵している。 まるで小さなビール工場のようだ。

31 歳の代表執行役、関山和秀が率いる慶応大発のバイオベンチャー企業「スパイバー」が目指すのは、人工的にクモの糸を合成し、量産化することだ。 創業のきっかけは 10 年前の飲み会だった。 慶応大 4 年だった関山は研究室の仲間らと「最も強い昆虫は何か」という話になった。 「強力な毒を持つスズメバチだ」、「それを捕食するクモの方がすごい」。 議論はいつしか「捕食に使われるクモの糸はすごいらしい」という方向に。 飲み会が終わった午前 4 時に大学に行き、クモの糸の論文を探した。 それが 3 年後の 2007 年、起業につながった。

クモの糸は鋼鉄を超える強度とナイロンを上回る伸縮性を併せ持ち、「世界で最もタフな繊維」と呼ばれる。 車体や防弾チョッキ、人工血管など様々な分野に応用できそうで、次世代の素材の注目株だ。 しかし、実用化には壁があった。 クモは縄張り意識が強く共食いする。 一度に多く飼育できず、糸の大量生産ができないのだ。 「クモの糸」は、特殊なたんぱく質でできている。 同社は、微生物を利用して、そのたんぱく質を再現できないか知恵を絞った。

微生物は、細胞のなかの遺伝子がさまざまなたんぱく質をつくっている。 スパイバーは微生物のなかに、別の遺伝子を組み込むことで、クモの糸と同じたんぱく質を、効率よく大量につくる基礎技術の開発にこぎつけた。 スパイバーの強みは「自ら遺伝子を設計し、生産効率の高い遺伝子を作製できる点にある」と取締役の東憲児は語る。 自前でさまざまな遺伝子を作って微生物に組み込む実験を繰り返し、大量生産が可能な組み合わせに行き着いた。

昨年 11 月、トヨタ自動車系の部品製造会社「小島プレス工業」と共同で、量産化の足がかりとなる試作研究施設を造った。 来年から年間 10 トンの生産態勢に入る予定だ。 スパイバーが取り組む手法は「合成生物学」と呼ばれる。 米欧では次世代の成長分野とみて、ベンチャー企業から世界的大手までが入り乱れ、激しく争っている。 (敬称略、岡崎明子、嘉幡久敬、asahi = 8-20-14)

初 報 (5-24-13)

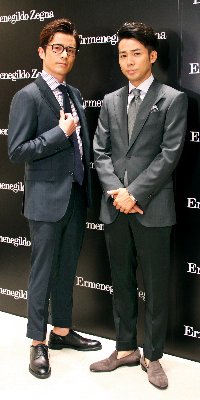

「きちんとした装い」への回帰 ゼニアが大阪に新旗艦店

エルメネジルド・ゼニアが 7 月、大阪・心斎橋の御堂筋沿いに世界トップレベルの旗艦店を開き、記念イベントを行った。 VIP ルーム、バーカウンターなどを備えている。 イベントには歌舞伎俳優の市川海老蔵さんや吉本興業の人気芸人も登場。 ゼニアのスーツを着たオリエンタルラジオの藤森慎吾さんは「スーツは今まで似合うと思っていなかったが最高」、ピースの綾部祐二さんは「細かく測って作ってもらった。 体になじんで背筋が伸びる。」と話した。

店舗は著名建築家のピーター・マリノ設計による 3 階建てで、1 階にバッグや靴と小物類、2 階にカジュアルとスポーツ、最上階には VIP ルームと、ヘッドデザイナーのステファノ・ピラーティが手がける最高級ライン専用の「クチュールルーム」がある。 高級服地メーカーから出発したゼニアは、2014 年春夏に就任したピラーティが最高級ラインを一新。 丸みを帯びたボタンなしのラウンドカフ、スーツの上下とベストに異なる柄を用いる「ブロークンスーツ」などでモード感を打ち出している。

クールビズに代表されるカジュアル化への反動から、関西圏でも「きちんとした装い」への回帰がみられる。 阪急メンズ大阪の澄川達哉・営業企画部長によると、昨年度はスーツの売り上げが2桁伸びた。若い層も含めてオーダースーツの人気が高まっているのが特徴で、「着こなしはサイズ感が大事だという意識が高まっている」という。 関西らしい流行は、フラワープリントのシャツやリネンのストールなど、明るめの色をとり入れる着こなし。 秋冬には赤やボーダーなど、靴下に色を使うことも勧めている。(安部美香子、asahi = 8-14-14)

(凄腕つとめにん)結城伸子さん 一日に縫う学生用シャツ、最大 1,500 枚

菅公学生服米子工場 縫製技術者(53 歳)

三つ折りにしたカッターシャツの裾を、ミシンの先端に差し込んでいく。 右手で折り込みを続けながら、左手で裾を流して、裾の曲線をよどみなく縫い進めていく。 「カンコー」ブランドで知られる菅公学生服は、中高生の制服や体操服のトップメーカー。 その米子工場で、シャツやブラウス、セーラー服の縫製を手がける。 多くの作業が機械化されるいまも、シャツの工程は手作業が欠かせない。 同社に約 1,600 人いる職人のなかでも、学生向けシャツを 1 日 1,500 枚という普通の職人の倍近いスピードで縫っていく「記録保持者」だ。

35 年前、米子の高校を卒業したら、大阪に出て洋服の販売員か美容師になろうと思っていた。 ところが、国鉄マンだった父が「都会暮らしは心配」と猛反対。 強引に米子工場を受けさせられ、入社することになった。 当時の社名は尾崎商事。 「商社の事務職だと思って出社したら縫い仕事だった。 何も知らなかったので驚きました。」

入社した直後の研修のこと。 当時足踏み式でスピードを調整していたミシンを「ためらわず踏み込む度胸がある」と見込まれた。 シャツの縫製現場に配属されたものの、流れ作業の中、目の前にシャツの山がどんどんできていく。 縫い目に波ができるなど仕上がりも雑で、社内で「めげ」と呼ばれる不良品もたくさん出した。 スピードについて行けないのが悔しく、休憩の間も「めげ」の糸を自分でほどいては縫い直し、特訓した。

負けず嫌いな性分で没頭していたら、ミシンの針で自分の指を縫った。 それも 1 週間に 2 度。 あれほど熱心に米子工場を勧めてくれた父から「器用だと思って入れたが、俺の見込み違い。 辞めてもいいぞ。」とあきれられた。 そんな日々が報われ、先輩たちから目をかけてもらうようになった。 指導を踏まえ、ミシンの扱い、布の裁き方、針を通すタイミングなどを常に考えながらやっているうち、工場の見学に訪れる人たちを引率する会社のガイド役が、「うちの職人はすごいでしょう」と紹介してくれるまでになった。

毎日使うミシンは、部品も消耗品が多い。 縫うときに布が外れないようにする「押さえ」という部品を交換するとき、結城さんが必ず行う「儀式」がある。 新品に変えたときは必ず、1 カ月で約 4 千回、試し縫いをする。 わずかな溝ができて、布が流れる「道」ができる。 同僚は「部品一つ一つに職人の魂がこもっている」と評する。

入社以来、大半をミシン台の前で過ごしてきたが、一時、生産管理やデザイン企画を担当する部署に配属されていた。 いまは約 250 人が働く米子工場で縫製現場の指導役として、5 千種類もある製品の生産工程全般にも目配りする。 中国など海外 4 カ国の工場にも指導に出かける。 社名は「学問の神様」として知られる菅原道真にちなんでいる。 「子どもたちと大切な時間を一緒に過ごす制服をつくる仕事。 やりがいを持って仕事する後輩をできるだけ多く育てたい。」 技の伝承にも余念がない。 (豊岡亮、asahi = 8-11-14)

<プロフィル>

ゆうき・のぶこ 1961 年、島根県江津市生まれ。 79 年に菅公学生服米子工場に入社。 以来約 30 年、シャツ縫製一筋で腕を磨いた。 生産課係長を務める。 生産管理にも通じる。

◇ 凄腕のひみつ - すり減った千枚通し

道具を大切に使うことから仕事は始まる。 布に穴を開ける愛用の千枚通しの針は 3.5 センチと、新品に比べ半分以下にすり減ったが、まだまだ現役だ。 現在 2 代目。

■ 仲良し 4 姉妹

4 人姉妹の次女。 月に 1、2 回は、姉妹の誰かの家に全員集まり、姉妹で「女子会」を開く。 時間が経つのも忘れておしゃべりするのが、何よりの息抜き。 大好きな韓流ドラマや、次男 (29) 夫婦に授かった孫娘 (4) の話題などで盛り上がる。 「何よりも、4 人で笑うのが仕事の活力です。」 妹の娘 2 人も同じ工場で働いている。

H & M、日本で高価格衣料 11 月にも南青山に 1 号店

安さ一辺倒を転換

低価格衣料のファストファッションの世界大手、ヘネス・アンド・マウリッツ(H & M、スウェーデン)は高価格ブランド「COS (コス)」を日本に投入する。 11 月にも 1 号店を開く。 1 万円以下の商品が中心の主力店「H & M」に対しコスは 5 万円のワンピースなどをそろえる。 H & M は割安価格で百貨店向けブランドから客を奪い取ってきた。 日本で高めの衣料が売れているため、安さ一辺倒の価格戦略の幅を広げて成長を維持する。

コスは白いシャツやチノパンなどクラシックなデザインを重視する。 英国やドイツなど欧州を中心に約 100 店を出し顧客層も 20 代から 70 代まで幅広い。 高級感のある売り場も特徴の一つ。 H & M は最新デザインを短期間で売り場に並べる機敏さで若者を獲得してきた。 コスと H & M は対極にある店といえる。 コスの日本 1 号店は最先端ファッションが集まる東京都港区の南青山に早ければ 11 月中に開店する。 店舗の面積は約 390 平方メートル。 2 号店の場所も探しているという。

1 号店では 6,500 - 5 万円の女性向けのワンピースやドレスなどを販売する。 主力ブランド「H & M」のワンピース(999 - 6,990円)に比べ高めの設定だ。 H & M は日本で 3 ブランドを展開し 40 店舗超を持つ。 2013 年 11 月期の日本の売上高は約 433 億円で円建て換算で前年同期比 5 割増。 地方を中心に過去最大の約 20 店を出店したためだ。 ただファストファッションの需要も一服したとの見方もある。 H & M も 14 年 11 月期の出店は現時点で計画中も含め約 10 店だ。

H & M を支えてきた若い女性は低価格一辺倒ではなく品質が良ければ高くても買う傾向が出てきた。 総務省の家計調査では 25 - 39 歳の 13 年のファッション関連支出額は前年比でプラス。 その中でも 25 - 29 歳では 13% 伸びた。 消費増税後も同世代の支出は前年同期比で微減にとどまる。 H & M は新ブランドの投入で高価格衣料に支出をためらわない 20 代後半の女性を囲い込む。 「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングも働く女性向けの米国発の高価格婦人服ブランド「セオリー」で日米中心に約 450 店を展開するなど店舗網を広げている。

競合の米ギャップは主力店の「ギャップ」より低価格のブランド「オールドネイビー」の出店を拡大する。 現在の店舗数は約 20 だが、15 年初めまでに 30 - 40 まで増やす。 「ザラ」を展開するスペインのインディテックスも 20 - 30 代女性向けの低価格衣料「ストラディバリウス」の出店を増やす。 現在の 3 店舗を年内に 8 店舗にする見込み。 日本を巡る海外ファストファッション大手の戦略は二分しつつある。 (nikkei = 8-9-14)

▼ H & M (ヘネス・アンド・マウリッツ) 1947 年にスウェーデンで創業。 流行をいち早く取り入れて低価格で売るファストファッションを強みとする。 「H & M」や高価格帯の「COS」など 6 ブランドを展開。 世界約 40 カ国で 3,000 店超を持つ。 2013 年 11 月期の売上高は前年同期比 6% 増の 1,500 億クローナ(約 2 兆 2 千億円)で「ZARA」のインディテックス(スペイン)とならぶ世界大手。 「ユニクロ」のファーストリテイリングの 2 倍近い売上高となる。