中国の選手も購入 コロナ禍で人気の選手村のお土産は?

中国 SNS で見る東京オリンピック

記事コピー (7-24-21〜8-9-21)

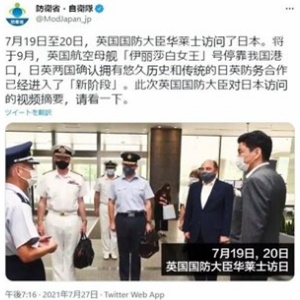

防衛省公式ツイッターに謎の中国語

防衛省の公式ツイッターに突然、中国語の文が投稿された。 五輪で活躍する自衛隊員の紹介や静岡県熱海市の土砂災害対応に当たる自衛隊の活動など通常の日本語の投稿に混じって現れたもので、異彩を放つツイートだ。

内容は 7 月にイギリスのウォレス国防相が来日したことを伝えるもので、アカウントが乗っ取られたわけではない。 9 月にイギリス空母「クイーン・エリザベス」が日本に寄港することや、「日英両国は、悠久の歴史と伝統を持つ日英防衛協力が『新たな段階』に入ったことを確認した」という日英防衛相会談の成果などが綴られている。

また関連の動画には全編中国語の字幕が付けられている。 「双方は『自由で開かれたインド太平洋地域』のビジョンを実現するために、英国の参加が極めて重要かつ不可逆的であることを確認した」、「日英両国は共通の同盟国であるアメリカと緊密に協力する」、「イギリスは、アメリカに次いで我が国とともに戦闘機の合同訓練を行った 2 カ国目となった」などと日英防衛当局間の緊密ぶりをアピールする内容に終始している。 全て中国語にも関わらず、中国については全く触れていない。

防衛省関係者は中国語のツイートについて「広く国際社会に防衛省・自衛隊の活動を伝える目的」と説明するが、誰に向けた発信かは一目瞭然だ。 しかも、台湾や香港マカオで使われる「繁体字」ではなく、主に中国大陸で使われる「簡体字」が使われていることからも、中国大陸を念頭に置いた発信だということがわかる。

中国では、ネット規制によりツイッターは通常閲覧出来ないが、多くの人が抜け道である VPN (仮想プライベートネットワーク)を介して海外のサイトにも接している。 実際このツイートに対しても、「驚いた」、「中国の属国になりたいのか?」など多くの中国語のリアクションがあり、「中国に向けて発信したいならウェイボアカウントを開くことを勧める」といったご丁寧な助言まで投稿されていた。

中国向けの「日英連携アピール」意味することは

「自由で開かれたインド太平洋地域」とは、安倍前首相が提唱した日本発の外交構想で、アメリカが採用したことで、各国にも浸透していった。 「賛同する国とは協力する」として表向きいかなる国も排除していないが、「ルールに基づく国際秩序の確保」や「航行の自由」などを掲げており、中国を念頭に置いているのは明らかだ。 中国が掲げる「一帯一路」構想との対抗色を帯びていることから、日英が「自由で開かれたインド太平洋地域」構想に向けて協力をアピールすること自体、裏テーマが中国とも言える。

防衛省統合幕僚幹部も 7 月公式ツイッターで「イギリス空母打撃群がインド太平洋地域に向かっている。 自衛隊は心から今回の派遣を歓迎する。」と中国語で投稿した。 この動画の中でも中国語の字幕で「イギリスは我が国が推進する『自由で開かれたインド太平洋地域』ビジョンの強力なパートナー」とアピール。 また、日本・イギリス・アメリカ・オランダ 4 か国による海賊対処の共同訓練の映像も掲載し、「グローバル問題において同盟国やパートナー国と各レベルでの緊密な協力が必要だ」と強調している。

動画の最後には握手のイラストに 4 カ国の国旗を並べ、「志を同じくする国とともに、発言や行動を通して引き続き意思を伝えていく」と表明した。 全て中国語にも関わらず、中国については一言も触れておらず、明らかに「志を同じくする国」とは異なる扱いをしている。

中国語発信の狙いは …

防衛省はこれまで防衛白書なども英語版、中国語版で発信している。 2021 版防衛白書では、台湾情勢について踏み込み、中国については「安全保障上の強い懸念」などと指摘しているが、当然ながら中国語版でもそのままの表現で記載している。

中国人民解放軍は各レベルで国外の情報を幅広く収集しており、公開情報も重要な情報源としている。 一方で、日本の政治家の発言や、メディア、ネット世論など、中国に関する情報や言論は膨大にあり、中国も何が正確な情報か必ずしも精査しきれていないようなフシがある。 中国軍にとっては言うまでもなく米軍が最大の脅威だ。 同時にアメリカの同盟国がどれほど足並みを揃えているかなど、その微妙な距離感も注視している。 こうした中での中国語での発信には、日本の安全保障政策について、防衛省・自衛隊の考えを正確に中国側に伝えようという狙いがあるようだ。 (政治部デスク・高橋宏朋、FNN = 7-30-21)

ザリガニを輸入禁止? そしてそれをペットにするって!? 中国人が日本のニュースを見て驚きを隠せず

アメリカザリガニが環境省によって特定外来生物に指定され、繁殖が規制されることになったという日本のニュースが中国のさまざまなメディアで報道され、多くの人に読まれている。 なにがそんなに注目を集めるのだろうか。

大手メディアがこぞって報道

「環球時報」や「光明報」など中国国内メディアを始め、各国の中国語メディアもこのニュースをとりあげた。 「星島日報」は、共同通信の報道として、外来種で生態系への影響が深刻なアメリカザリガニとミドリガメについて、日本の環境省が「外来生物法」で定める「特定外来生物」に指定し、野外で繁殖しないよう規制する方向で検討を始めていることを伝えた。 草案の段階では、市民は許可を得てザリガニをペットとして飼育することは許されているという。 しかし輸入したり、販売したり、屋外に放すことは禁止されている。

すでに日本でもよく知られてきているが、中国ではザリガニは食用として重宝されている。 麻辣味のザリガニは、焼き鳥や枝豆並みにビールによく合うおつまみとして、若者に大人気のメニューだ。

捨てるぐらいならこっちにくれ!

そんな人気の食材であるザリガニが、外来種として飼育や販売禁止、でもペットでは OK という文脈が中国人からはまったく意味不明すぎる様子だ。 ネットにはたくさんの驚きのコメントが見られた。

「すまんけど捕まえたやつはこっちにまわしてくれ」

「にんにく味、麻辣味、私はどっちでもオッケ!」

「え〜。 あんなに美味いものを …。」

「日本人はザリガニを刺身にしてたべないのか」

「まって。 ザリガニをペットにする人がいるわけ!?」

これまでにも中国メディアでは、日本では池などで繁殖しすぎたザリガニが捕獲されても食用として販売されることはないことや、駆除のため踏みつけられた後に畑の肥料として処分される様子などが、「もったいない! 心が痛い!」と驚きを持って報道されてきた。 日本では中国人がさまざまなものを食材にすることが驚きを持って報じられることがあるが、今回の報道は同様に、中国の人たちにとっては信じられないニュースだったらしい。 (COURRiER = 7-21-21)

日本には高すぎる「一つの中国」を崩すハードル

日本政府高官の台湾傾斜発言はかなり危うい

記事コピー (7-15-21)

中国、日本の地方議会に圧力 「意見書は内政干渉」

香港や中国新疆ウイグル自治区での中国政府による人権侵害行為の是正を日本政府に働きかける意見書などを可決した複数の地方議会の事務局に対し、在日中国大使館の職員を名乗る人物が「内政干渉だ」などと抗議していたことが 15 日、分かった。 特定の議員に関する情報を尋ねたケースもあり、地方議会に対する中国政府の「圧力」との見方が広がっている。

「ウイグルは中国の領土の一部だ。 地方議会であっても、核心的利益に関わる。 内政干渉に当たる。」

埼玉県議会関係者によると、今月 5 日、議会事務局に中国大使館参事官を名乗る人物から電話があり、こうした抗議を受けた。 同議会はこの 3 日前、ウイグルの人権状況の調査や中国政府への抗議を日本政府に求める意見書を可決していた。 電話の主は応対した議会事務局職員に対し「(県との)友好ムードに水を差すもので、遺憾を申し入れる」と伝え、意見書の作成に関わった鈴木正人県議の当選期数を尋ねたという。 鈴木氏は産経新聞の取材に対し「公開情報なのに、わざわざ自分の名前を挙げて圧力をかける狙いだろう」と語った。

同様の事案は他の複数の地方議会でも確認されている。 神戸市議会が昨年 3 月に台湾の世界保健機関 (WHO) などへのオブザーバー参加を求める意見書を可決した際には、駐大阪中国総領事館の副総領事を名乗る人物が市長室に電話で「内政干渉で、『一つの中国』に反する」と抗議したという。

さらに複数の千葉市議によると、同市議会が元年 12 月、反政府デモが続く香港情勢を憂慮する決議案を採択する直前に、中国大使館の関係者を名乗る人物が議会事務局に対する電話で「(決議は)両国のためにならない」と牽制していた。 採決時に賛成討論を行った桜井崇市議は「議会に対する恫喝だ。 決議案は民主的な手続きで採択されるもので、中国のやり方こそ内政干渉だ。」と語った。

また、神奈川県鎌倉市議会は平成 28 年 6 月に中国の人権状況の改善を促す意見書を、同年 9 月には台湾の国際機関への正式加盟の支援を求める意見書を採択した。 台湾に関する意見書採択の数日後、中国大使館の参事官が議会事務局に、電話で「第三者である市議会が中国の少数民族について言う筋合いはない」と抗議したという。 意見書に関わった上畠寛弘元市議は「地方でも中国共産党の方針に反する動きは小さなうちに潰したかったのではないか」と振り返る。

産経新聞は中国大使館に事実関係や目的を尋ねたが、15 日夕までに回答はなかった。 (奥原慎平、sankei = 7-15-21)

「福島産農産品は安全」と発言の中国人研究者、「日本人のような精神」ネットで批判集中

【香港 = 吉岡みゆき】 中国政府系研究機関の中国科学院のフォーラムで、専門家が「福島県産農産品は安全」と発言したことに批判が集中し、主催者が 7 日、録画映像をホームページから削除して謝罪した。 主催者や中国メディアによると、広東省科学院の土壌研究者、陳能場氏が 4 月 27 日、広州市で講演した際に「福島県産の野菜や肉は、除染を行った結果、放射性物質検査で安全性が確認されている」と語った。

これに対し、「精神日本人(日本人のような精神を持った中国人)」、「安全性を宣伝するべきでない」などの批判がネット上で相次いだ。 主催者は「講演に不適切な内容があった」とし、「映像が招いた悪影響について謝罪する」とのコメントを出した。 中国政府は、福島第一原子力発電所の事故発生後、「事故で汚染された」として、福島県など一部地域の農水産品の輸入を停止した。 その後、いくつかの県を除き、10 年以上にわたって判断を変えていない。 日本の農林水産省によると、中国本土以外に、台湾、韓国など 5 か国・地域が、日本の一部地域の農水産品について輸入停止措置を継続している。 (yomiuri = 7-9-21)

中国を最も嫌いな国は日本 = 米国世論調査機関

国際的世論調査機関である米国のピュー・リサーチ・センター(ピュー研究所)が中国共産党 100 周年を控えて評判調査を実施した結果、中国を最も嫌いな国は日本であることが分かった。 また、調査国 17 カ国のうち 15 カ国が中国を否定的に見ていることが明らかになった。 同センターが米国、カナダ、オランダ、ドイツ、台湾、フランス、英国、日本、韓国など 17 カ国を対象に調査を実施した結果、15 カ国で中国を否定的に見ているという回答が 50% 以上と出てきた。 最も否定的な見解を持っている国は日本 88% で最高で、その後をスウェーデン (80%)、オーストラリア (78%)、韓国 (77%)、米国 (76%) が続いた。

中国に対する否定的な見解が 50% を超えなかったのはギリシャとシンガポールだけだった。 同センターは中国共産党創党 100 周年を控えて 17 カ国の成人 1 万 8,900 人を対象にアンケート調査を実施し、中国共産党創党 100 周年を迎える直前の先月 30 日にこの結果を発表した。 (韓国・中央日報 = 7-1-21)

台湾でアストラゼネカ製ワクチン接種後に 67 人が死亡 - 中国メディア

CECC の発表によると、19 日の時点で、台湾でアストラゼネカ製ワクチン接種後に亡くなった人の数は 67 人に達した。 台湾の中央流行疫情指揮センター (CECC) の 20 日の発表によると、新型コロナウイルスの新規感染者は 109 人、死者は 11 人だった。 現時点で、台湾の感染者数は累計で 1 万 4,005 人、うち 1 万 2,787 人が台湾内で感染した症例となっている。 死者は累計で 549 人となっている。新華社が伝えた。

CECC の発表によると、19 日の時点で、アストラゼネカ製ワクチン接種後に亡くなった人の数は67人に達した。うち、9人はすでに解剖され、1人から新型コロナウイルスが検出された。CECCは、「現時点では、ワクチン接種と死亡には、因果関係はないとみられている」と説明し、「他の年齢層への接種をできるだけ早く始めるために、75歳以上の高齢者は接種を急いでほしい」と呼び掛けている。

アストラゼネカ製ワクチン接種後に死亡する高齢者が相次いでいるため、台湾の各県・市では、20 日の同社のワクチン接種率がさらに下がった。 CECC によると、19 日の時点で、台湾では 148 万人が少なくとも 1 回目のワクチンの接種を受けたが、その接種率はわずか約 6.4% となっている。 (人民網、RecordChina = 6-22-21)

◇ ◇ ◇

日本から提供のワクチン接種開始、すでに 27 人死亡 = 「島内パニック」と中国メディア

6 月 18 日、中国メディアの環球網は、台湾で日本から提供されたアストラゼネカ製の新型コロナワクチン接種を受けた市民のうち、接種開始から 3 日間ですでに 27 人が死亡したと報じた。 「死亡率の高さに(台湾)島内がパニックになっている」とも伝えている。 記事は、台湾で 15 日より高齢者などを対象に同社製ワクチンの接種が始まり、17 日までにすでに 27 人が接種後に死亡したと紹介。 新竹県では 97 歳の女性が 16 日午前に接種を受けて帰宅後 2 時間で意識不明となり、消防隊員が駆けつけた時にはすでに心肺停止状態になっていたほか、台中市でも複数の高齢者が接種後に死亡したと伝えている。

そして、台湾感染症予防指揮センターの広報担当者が「死亡例の大多数は高齢者で慢性疾患があった」とコメントしたのに対し、長庚大学の新興ウイルス感染研究センターの施信如(シー・シンルー)教授が「アストラゼネカ製ワクチンで見られる血栓問題は短期間で突然死に至るものではない。 今の接種対象は 80 歳以上の高齢者や人工透析患者を含んでおり、慢性疾患を持つのが普通とみるべき。 当局は慢性疾患の既往歴を言い訳にしてはならない。」とし、接種後突然死の原因を詳しく分析すべきとの見解を示したことを紹介した。

また、死亡事例が相次いでいることで市民が接種に二の足を踏むケースが増えており、台南市の新生里では接種対象の高齢者 190 人余りのうち 20 人が副反応を心配して接種を拒否していると紹介。 高雄市でも 3,000 人の高齢者が接種を受けないと見られており、17 日に 34 カ所予定されていた接種所の設置を 7 カ所減らす措置を取ったとしている。

記事は、台湾衛生福利部中央流行疫情指揮センターの陳時中(チェン・シージョン)指揮官が「一定の死亡者は出ているものの、それでもメリットがリスクを上回っており、市民には接種を推奨する」とコメントしたことを紹介するとともに、台湾・聯合新聞網が 17 日に「台湾では深刻なワクチン不足が生じており、アストラゼネカ製を接種の主力に据えざるを得ない」と評したことを伝えた。 (川尻、RecordChina = 6-18-21)

前 報 (6-5-21)

国際交流で日本にきた中国人 200 人に「裏切り者」のレッテル

<中国の極端な被害妄想の例として香港紙が報じた。 この調子では日中文化交流もできなくなる。>

中国におけるナショナリズムが極端な次元に至ったとして 6 月 8 日付のサウスチャイナ・モーニング・ポスト(以下ポスト紙)は、国際交流プログラムで日本を訪ねた中国人の知識人たち数百人が、最近その存在に気づいた反日の徒によって中国のソーシャルメディア上で攻撃の標的にされ、裏切り者の呼ばれていることを報じた。

日本の外務省所管の国際交流基金が費用を負担する訪日旅行は、日本の芸術や文化、日本や日本語を学びたい知識人たちに人気がある。 同基金のウェブサイトには、この基金の目的は「日本とほかの国/地域の人々の相互理解を深める」ことにあると書かれている。 運営費は、政府の補助金や民間の寄付、投資収益で賄われているという。

だが中国のネット上では今、このプログラムに参加して中国から日本に招かれたと記録が残る 200 人近い旅行者や研究者が、「裏切り者」として槍玉に挙がっているというのだ。 中国版ツイッターの「ウェイボー(微博)」では、中国人作家の蒋方舟(ジアン・ファンジョウ)が日本へ渡り、日本での経験を綴った本を出版したことが、日本のプロパガンダであるとして批判された。 あるユーザーは、「(蒋方舟は)日本政府から金をもらい、日本をほめそやそうとした裏切り者」と書いている。

中国の孔子学院はどうなる

2017 年に出版された蒋方舟の著書『東京一年(中信出版社)』は、日本での経験を綴った回想録だ。 「この本は、(日本で)ひとり暮らしをしていたときの経験を記録したもので、ほとんどは、心の動き、旅の体験、文芸批評だ」という蒋方舟の言葉を、サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙は引用している。 蒋方舟は、前述のウェイボー・ユーザーへの反応として、この旅は「ごく普通の文化交流」だったと述べ、日本の外務省から金を受けとったことを全面的に否定した。

ポスト紙によれば、中国の一部のアナリストは、中国におけるナショナリズムの高まりによって中国の国際交流がダメージを受けている面もあると指摘している。 中国海洋大学の国際関係学教授、中英はポスト紙に対し、中国も独自の国際交流プログラムを運営していることを考えれば、交流プログラムに対する攻撃は、日本との関係だけでなく、中国の外交関係も損なうことになると指摘している。

「これを日本の陰謀と言うことはできない。 中国は日本で『孔子学院』を運営している」と、中英は言う。 孔子学院とは、中国語や中国文化の教育と宣伝を目的として中国政府が国外に設立している教育機関のこと。「(立場を逆にしたら)なんと言われるだろうか? また、中国国民が日本へ行き、日本で中国のよいところを伝えることは、国として奨励されている。」

中国国営メディアの環球時報は、中国外交部直轄の大学である外交学院の李海東教授の発言として、日本の国際交流基金プログラムは米国務省が始めたものであり、おそらくは中国に潜入して革命を扇動することを目的としていたと伝えている。 報道によれば、中国の米大使館が 5 月に発表した新たな資金援助プログラムは、中国国営メディアによって、「裏切り者を募集するための活動」と表現されているという。

「裏切り者」として反発を浴びているのは蒋方舟だけではない。 新型コロナウイルス感染拡大でロックダウン中の武漢での生活を綴ったオンラインブログを書籍化として 2020 年 9 月に出版した、『武漢日記(河出書房新社)』作家の方方(ファンファン)は、「中国政府の危機対応に対する欧米の批判を勢いづけた」との非難にさらされた。

中国政府子飼いの暴徒

ウォールストリート・ジャーナル紙の報道によれば、中国でナショナリズムが著しく台頭している一因は、同紙が過去数十年で中国最強の指導者と呼ぶ習近平国家主席にあると見られる。 習近平が公約として掲げた、中華民族の偉大なる復興という「中国の夢」の実現は、オンライン上の暴徒を生み出している。 中国指導部を少しでも批判する者が表れると寄ってたかって吊し上げる輩だ。

方方はウォールストリート・ジャーナル紙に対して、「暴徒たち、とりわけ政府が支援している暴徒のグループには、ひとりで立ち向かおうとしても無駄だ」と話している。 本誌は、日本の国際交流基金にコメントを求めたが、本記事の公開までに返答は得られなかった。 (エマ・メイヤー、NewsWeek = 6-9-21)

中国をいまだ侮る日本人が知らない不都合な真実

10 数年で米国を抜き世界一の超大国になると予測

あと 10 年経たずして、中国は GDP (国内総生産)でアメリカを抜き、世界一の経済大国になります。 それは単に経済力がトップというだけでなく、テクノロジーや軍事、外交の世界でも強大な力を持つことを意味します。 中国が覇権国家となった先の未来とはどういうものなのか。 5 月 26 日に発売された『中国経済の属国ニッポン』で、著者の加谷珪一さんは多くのデータを示しつつ、停滞が続く日本経済は中国に取り込まれると警鐘を鳴らします。 知られざる隣国の本当の姿と、私たちに起こりうる現実とは …。 内容を少しご紹介します。

AI・自動運転・ドローン … 先端技術でアメリカに匹敵

皆さんは私たちの隣国、中国に対してどのようなイメージを持っているでしょうか。 多くの人は、安い工業製品を大量に輸出する新興国というイメージを持っていると思います。 コロナ危機までは、日本にも大勢の中国人観光客が押し寄せていましたから、「爆買い」というキーワードが頭に浮かんだ人もいるかもしれません。 最近ではさすがに少なくなりましたが、中国のことを貧しい途上国と考えている人もまだいるようです。 確かに筆者が子どもの頃の中国は、そうしたイメージそのものであり、人民服を着た大勢の人が自転車に乗って街中を行き来するような国でした。

しかしながら、こうした中国に対するイメージはすべて過去のものとなりつつあります。 ここ 10 年の中国経済は、私たち日本人には想像もつかないペースで発展を遂げ、今や中国の技術は日本を大きく抜いてアメリカに匹敵する水準となっています。 とくに次世代産業の主役といわれる AI (人工知能)や自動運転、無人機(ドローン)など最先端分野での存在感は圧倒的です。 国民生活も急激に豊かになっており、日本を超える洗練された豊かな消費市場が生まれつつあります。

2020 年から本格化した新型コロナウイルスの感染拡大によって各国経済は大きな打撃を受けましたが、一方で、中国はいち早くコロナ危機を収束させたと主張し、実際、中国経済は他国を尻目にプラス成長に転じています。 こうした状況から、各国のシンクタンクの中には、中国が近い将来、アメリカを抜いて世界最大の経済大国になると予想するところが出てきました。 そして中国政府もそれを強く意識し始め、まさに 2021 年は世界制覇に向けたスタートの年と位置づけています。

2021 年はもともと中国にとって節目の年とされていました。 中国共産党が結党 100 周年を迎えることがその理由ですが、これに加えて同年からスタートする第 14 次 5 カ年計画には、改革開放路線以来となる重要な政策転換が盛り込まれました。 詳しい内容は後述しますが、中国政府は 2021 年を起点として、世界の超大国を目指すという方針を明確に打ち出したのです。

中国は社会主義国家ですから、今でも計画経済が基本となっており、5 年ごとに明確なプランを定め、忠実に実行していきます。 5 カ年計画は政治的にも極めて重要であり、共産党内部では、5 カ年計画に何を盛り込むのかをめぐって激しい権力闘争が行われます。 計画経済である以上、5 カ年計画で定めた目標の達成は絶対であり、これに失敗した指導部は政治生命を失う危険性すらあります。

輸出国から消費国への脱皮

これほどの重要性を持つ 5 カ年計画ですが、最新の第 14 次 5 カ年計画には、「双循環」という文言が盛り込まれました。 この言葉は、中国が製造業を中心とした輸出主導型経済から内需を中心とした消費主導型経済に舵を切ることを意味しています。 中国はこれまで世界の工場として多くの工業製品を輸出しており、経済成長のエンジンとしてきました。 しかし、今後はアメリカと同じような消費主導型経済を目指す方針をハッキリと示したのです。 これは中国にとって、歴史的戦略転換といってよいでしょう。

そして 5 カ年計画では、今から 14 年後の「2035 年までには 1 人当たり GDP を中等先進国並みの水準にする」という目標が定められました。 この数値から逆算すると、中国は今から 10 年程度の期間でアメリカを抜き去り、世界トップの超大国となります。 これは日本経済にとってはもちろんのこと、世界経済にとっても極めて大きな変化です。

GDP の大きさが世界 1 位というのは、単に経済規模が大きいということだけにとどまりません。 経済規模が大きいということは、ビジネスにおける影響力も世界最大であり、軍事力も比例して強大になることを意味しています。 大抵の場合、技術力は経済力と比例しますから、中国は政治や経済、軍事、テクノロジーといったあらゆる分野において、アメリカに取って代わる可能性が高くなっているのです。 しかも中国は民主国家ではなく、日本とは根本的に異なる価値観を持つ国です。

地理的に近い日本は中国経済圏に取り込まれる

戦後日本は政治的にも経済的にもアメリカに依存する形で国家を発展させてきました。 しかし、中国がアメリカを抜いて世界の頂点に立った場合、日本は重大な戦略転換を求められることになるでしょう。 しかも困ったことに、トランプ政権の置き土産ともいえる米中貿易戦争の影響によって米中のデカップリング(分離)が進んでおり、世界はブロック経済に向けて動き出しています。 ブロック経済の世界では、距離的に近い国が集団で経済圏を構築することになります。 つまり、日本は望むと望まざるとにかかわらず、中国経済圏に取り込まれる可能性が高くなってしまうのです。 (加谷珪一・経済評論家、幻冬舎/東洋経済 = 6-3-21)

今後の 10 年、まだまだ日本経済に期待できる! = 中国メディア

少子高齢化からくる労働者の減少など、日本を取り巻く経済状況は楽観視できない要素がある中、中国メディアのテンセントが「日本は少なくとも今後 10 年は安泰」とする記事で、日本の経済への楽観的な見方を示した。 記事はまず、「コンドラチェフ波動」という、 ロシアの経済学者コンドラチェフ氏が提唱した学説を紹介。 これは景気循環(サイクル)に関する学説のひとつで、景気が約 50 年周期で循環するという考え方。

記事はこの考え方に基づき、過去 50 年の日本の歴史をさかのぼって解説している。 戦後の経済復興に沸く日本で、1964 年に東京オリンピックが開催された。 そして、57 年後の 2021 年ふたたび東京でオリンピックが開催される。 さらに、1970 年には大阪万博が行われ、55 年後の 2025 年には再び大阪で万博が開催される。 記事は「このように半世紀を経て、ぴったりと歴史が繰り返されている」と述べている。

さらには、2027 年にはリニア中央新幹線が開業予定。 また、2027 年には「東京駅前常盤橋プロジェクト」という日本一の高層ビルが東京駅前に完成予定なのだ。 2025 年には、大阪で万博の跡地に統合型リゾートが開業する予定で、カジノが正式に開業することになる。 この万博と統合型リゾートによる経済効果は 2.6 兆円とも言われ、その後毎年 1.1 兆円もの経済効果が大阪周辺地域にもたらされることになる。

今後 10 年を見ても、日本の経済が上昇気流に乗っていくことは明白で、中国メディアも「これから 10 年の日本は決して過小評価できない。 今後も着実な経済発展を遂げる。」と予測している。 (時田瑞樹、SearChina = 5-30-21)

中国、東京オリンピック報道に向け 3,000 人近く派遣へ

7 月に開幕予定の東京オリンピックに向け、中国は 3,000 人近くをオリンピック報道のために派遣する予定であることが分かりました。 中国国営の中央テレビによりますと、中央テレビや国営ラジオなどを運営する組織のトップと、国際オリンピック委員会 = IOC のバッハ会長は 18 日、オンライン形式で会談しました。

その中で中国側は 7 月に開幕予定の東京オリンピックを報道するため、記者とディレクター 500 人以上を含む 3,000 人近くを派遣する計画であることを明かしました。 また中継用の機材は既に東京に到着しているということです。 東京オリンピックをめぐっては中国の習近平国家主席が今月 7 日のバッハ会長との電話会談で開催の支持を表明していて、コロナ対策と大会運営をどう両立させるのか中国でも注目されています。 (TBS = 5-20-21)

中国の消費者、ネットで日本製品爆買い 航空貨物も活況

コロナ禍で日本の街角から中国人訪日客が消えた一方、中国人によるネット経由での日本製品の購入が活況を呈している。 外国からネットで買い物をする「越境 EC」で、日本は中国にとって最大の購入先。 旺盛な需要で航空貨物が急増しており、中国の物流大手は日中便の拡充を計画する。

美容機器メーカー、アーティスティック・アンド・シーオー・グローバル(岐阜県羽島市)は、中国向けなどに製品を販売している。 同社の 2020 年の越境 EC の販売額は、19 年から 5 割以上伸びた。 執行役員の呉垠さんは「ネット上での情報発信を強め、KOL (キー・オピニオン・リーダー)を通じた販売を組み合わせて、販売効果を高められた」と話す。 「KOL」とは SNS で多くのフォロワーを持ち、消費者への影響力を持つ人で、中国での商品 PR には重要な存在だ。 消費者の質問をリアルタイムで受け付ける「ライブコマース」などを通じて、商品を効率的に売り込んでくれる。

コロナ禍で外国旅行ができなくなった中国人はネット通販で爆買いを続ける。 昨年の中国の越境 EC による購入額は、コロナ前の 19 年より 16.5% 増えて 5,700 億元(約 9.7 兆円)となった。 中国商務省によると、19 年の消費者向けの最大の購入先が日本で全体の 20.8% を占めた。 化粧品や日用品などが人気で、米国 (16.0%)、韓国 (10.7%) を上回った。

日本発の航空貨物は好調で、旅客需要が低迷する中、航空大手の収益を支えている。 ANA ホールディングスによると、国際便はコロナの影響で減便が続く一方、貨物需要をまかなうため、旅客機を貨物専用の臨時便として飛ばしている。 運賃が 2 倍以上に高騰しているため、乗客がゼロでも黒字を確保できるという。 今年 1 - 3 月の ANA の貨物便は 6,442 便で、前年同期の 6 倍。 日中間も増えており、中国向けの荷物は、電子部品や建機などのほか、消費者向けの荷動きが堅調という。

中国物流大手の SF ホールディング(順豊)も、日本からの越境 EC に注目する。 順豊は宅配から航空貨物まで扱う国際物流企業だ。 日本でも東京と大阪に直営の配送網を持ち、セイノーホールディングスなどと提携して全国展開している。 日本法人「順豊エクスプレス」の中国への 20 年の越境 EC の取扱額は、19 年比で 5 割増えた。 日中間の貨物全体の取扱量は 2 倍以上に。 同社の姚萌ゼネラルマネジャーは「中国の個人向け貨物の扱いを増やしたい」と意気込む。 越境 EC などによる日中間の貨物輸送量の増加を受け、年内に日中の貨物便を現行の 4 路線から 6 路線に増やす計画だ。

配送の「質」を売りに

中国で順豊は、送料が割高なものの、配送の質が高いことで知られる。 荷物を投げるなど宅配業者の荒い作業が指摘される中国で、順豊は人工知能 (AI) で作業を監視し、荷物の破損を防いでいる。 冒頭の美容機器メーカーのアーティスティック社も、中国への配送に順豊を使う。 「中国の顧客は安全な順豊で送られて来るのが当然と考えている(呉さん)」といい、日本製品の輸送には「質」が売りの順豊が選ばれやすいという強みがある。

順豊が日本に力を入れるのは、国際展開強化の一環だ。 20 年の売上高が 1,540 億元(約 2 兆 6 千億円)の順豊は、国際宅配業界で世界 4 位。 だが売り上げは、先行する米 UPS、独 DHL、米フェデックスの 2 - 3 割にとどまる。 順豊は 2 月、香港の物流企業でアジアにネットワークを持つケリー・ロジスティクス・ネットワークの買収を発表した。

順豊は南部の広東省深セン市に本社を置くが、中国沿岸部の主要都市まで等距離にある湖北省鄂州市に自社の物流専門空港を設置し、年内に使用を始める予定だ。 アジア諸国が加盟する自由貿易協定「地域的包括的経済連携 (RCEP)」の発効が年内に見込まれていることも追い風になりそうだ。 ただ、アジアの外に目を転じると米中対立が懸念され、中国の国際貿易には不確実性もある。 姚氏は「先のことはわからない」と断りながらも、「国際貿易のボリュームは非常に多く、停滞していない」と悲観論を打ち消した。 (福田直之、木村聡史、asahi = 5-16-21)

増大する「対中リスク」 中国進出の日系企業から懸念する声が続々

米国と中国の陣営固めともいえる対立が激しくなる中、英国で開催されていた先進 7 カ国の外相会合は 5 日、新型コロナパンデミックとともに中国とロシアが現在直面する最大の脅威と位置付けた。 今回の外相会談には G7 に加え、韓国とオーストラリア、インドなどの外相も招待されており、今後米国を軸とする自由・民主主義陣営と中国やロシアとの対立がいっそう深まることが懸念される。 夏に開催される G7 サミットでも韓国とオーストラリア、インドが招待されている。 今回の外相会合や首脳会合などを機に、政治的には米国と中国の陣営固めが加速化している。 しかし、日本の経済界では今後の米中対立に伴う日中経済への影響を懸念する声が高まっている。

3 月下旬、新疆ウイグル自治区での人権弾圧や強制労働を懸念し、H & M やナイキなどの欧米企業がウイグル産綿花を使わないと発表したことで、中国国内の SNS 上では「H & M やナイキの製品は買うな!」など不買運動を呼び掛ける声が一時的に拡散した。 そして、これに関連して食品大手カゴメは 4 月中旬、ウイグル産のトマト利用を今年中に停止すると発表したが、その後中国国内のネット上ではネガティブキャンペーンが一斉に始まり、SNS 上では「これからはカゴメの商品は買わない!」などの投稿もあった。

過去に中国に展開する日系企業は、日中間の政治的摩擦から被害を受けたことがある。 2005 年には、小泉首相による靖国神社参拝で中国では日本製品の不買運動が広がり、その後も 2010 年の尖閣諸島周辺での中国漁船衝突事件、2012 年の日本政府による尖閣諸島の国有化宣言などによって、日本向けのレアアース輸出制限、中国各地におけるトヨタやパナソニック、ホンダやイオンなどの店舗・工場への破壊や放火、略奪などがあった。

最近、ウェビナーで中国に展開する日系企業担当者たちと議論したが、明らかにここ数年と比べ対中リスクを心配する声が増えている。 大きなきっかけの 1 つが、昨年 7 月に施行された香港国家安全維持法だ。 同法に基づいて民主派議員や団体への締め付けが強化されるなど香港の自由が破壊され、事実上、一国二制度から一国一制度になっている。 香港にも多くの日系企業が進出しているが、日系企業が適用基準の曖昧な同法によって取り締まりの対象になることを心配する声もある。

同ウェビナーではそれも影響してか、「習政権は香港への圧力を強化しており、香港で今までのような経済活動はできない」、「香港問題も影響して米中対立は激しくなっており、それに伴って日中関係に摩擦が生じれば過去のような事態になる可能性がある」、「今すぐ中国から撤退することはないが、今後の動向によっては対中依存度を下げることを検討する」などの意見が上がった。

当然ながら、日本経済の対中シェアを考えれば、現在の政治的摩擦で中国から撤退・規模縮小を実行する企業はごく少数だろう。 撤退コストもあり、決して簡単な決断ではない。 だが、撤退や規模縮小はすぐできることではないことから、政治的摩擦から生ずる悪影響を最小化するためにも、日々情勢を注視し、ASEAN へ比重を移すなどのリスクヘッジは重要な選択肢だろう。 中国進出の日系企業からは心配する声が増えている。 (治安太郎、まいどなニュース = 5-15-21)

〈編者注〉 「H & M」の不買運動は、人民日報系「環球時報」が口火を切った、いわゆる官製主導の動きであり、「H & M」の製品は中国では殆ど作られていない(生産地はバングラッシュが中心)こともあり、象徴的に祭り上げられたように思えます。 例えば、ほぼ全量を中国で生産している iPhone のアップルであったらどうなったでしょうか? 残念ながら「H & M」と同様な行動はできなかったはずです。 即ち、日本企業も中国国内に工場を持ち、中国の国内市場のみならず海外市場も視野に入れている企業が、かような目に合うとは考えられません。

日立製の英鉄道車両に亀裂、大規模運休 = 中国ネット民「データ改ざん大国」、「中国製をお勧め」

英国で日立製作所が製造した鉄道車両に亀裂が見つかり、運休が発生したことが中国でも注目を集めている。 中国メディアの環球網は 10 日、「英国で日本が製造した列車に問題、鉄道が大規模運休」と題する記事を掲載。 英 BBC の報道を引用する形で、「検査で日立製列車の一部に亀裂が見つかり、英国の多くの地域で列車の遅延や運休が発生した」と報じた。

また、「8 日午前にはクラス 800 シリーズの列車約 180 両が運休し、検査を受けた。 影響は GWR (グレート・ウェスタン・レールウェイ)、LNER (ロンドン・ノース・イースタン・レールウェイ)、Hull Trains (フル・トレインズ)など、多数の鉄道会社に及んでいる」とも伝えた。 環球網は、「今回の件について日立はすでに謝罪を発表しており、関係部門と協力して迅速な問題解決に取り組むとしている」と説明する一方で、「日立のクラス 800 に問題が発生したのはこれが初めてではない」とし、「先月には GWR の定期検査で細かな亀裂が見つかり、6 つの車両が運休した」と指摘した。

中国版ツイッター・微博(ウェイボー)でもトレンド入りするなど注目を集めており、ネットユーザーからは「データを改ざんした材料が使われているからな」、「データ改ざん大国の品質問題が再び暴かれた」、「さすがは匠の精神」、「お辞儀をすればすべて済むのだろう」、「中国製を買った方が良い」、「信頼できる中国製をお勧めする」など、辛辣なコメントが書き込まれている。 (Record China = 5-10-21)