売りは低燃費・低価格 ダイハツが新型軽自動車発売

ダイハツ工業は 20 日、ガソリン 1 リットルあたり 30 キロ走り、最低価格が 79 万 5 千円の軽自動車「ミライース (e:S)」を発売した。 ガソリン車でトップとなる低燃費を実現。 低燃費と低価格を売りに、ハイブリッド車 (HV) や電気自動車 (EV) に続く「第 3 のエコカー」とアピールし、販売の拡大を図る。

燃費性能は、エンジン改良や車体の軽量化などの積み重ねで従来車比で約 40% 向上。 価格面でも設計や部品調達から見直し、海外の部品も採用して原価の低減を図った。 価格は 79 万 5 千円 - 122 万円。 当面は販売目標は月 1 万台で、年内に 5 万台の販売を目指す。 8 月 22 日に開始した事前予約の受注台数は 17 日現在で約 1 万 2 千台という。 (asahi = 9-20-11)

VW、スズキを子会社化の可能性 独誌報道

ドイツ誌シュピーゲルは 18 日、独自動車大手フォルクスワーゲン (VW) がスズキの株を買い増し、子会社化に乗り出す可能性があると報じた。 VW 首脳が同誌に「買収の可能性を排除しない」と語ったという。 両社は 2009 年 12 月に資本・業務提携を結び、VW がスズキ株約 19.9%、スズキが VW 株約 1.5% を保有している。 しかし、スズキは 12 日、対等な関係を維持できないとして提携を解消する意向を発表した。

同誌によると、契約ではスズキ側の了承なしに出資比率を上げることができないが、スズキが提携解消の申し入れをしたことで、この規定が無効になるという。 VW はスズキをグループ内の小型車の拠点にしたい意向だという。 (ロンドン = 有田哲文、asahi = 9-19-11)

◇ ◇ ◇

スズキ、VW との提携解消 自己資金で自社株買い取り

スズキは 12 日開いた取締役会で、独自動車大手フォルクスワーゲン (VW) との資本・業務提携を解消することを決めた、と発表した。 両社は 2009 年 12 月に提携したが、筆頭株主としてスズキを傘下と見なす VW と、独立性を主張するスズキの認識の溝が埋まらず、対立が目立っていた。

VW はスズキ株約 19.9% を持ち、スズキも VW 株約 1.5% を持つ。 東京都内で記者会見したスズキの鈴木修会長兼社長は「独自でコツコツやって現在の規模になった。 他社に依存しないのが哲学で、それを曲げることはできない。」と述べた。 スズキは自社株を自己資金で買い取り、VW 株も同社の意向に沿って売却する方針だ。

ただ、VW 側はまだ提携解消を決めていない。 VW の広報担当者は朝日新聞に「スズキとの提携を重視しており、現段階では株式を売却する予定はない」とコメント。 今後の協議が難航する可能性もある。

スズキは 1981 年に米ゼネラル・モーターズ (GM) と提携したが、GM の経営悪化で 08 年に解消。 VW との提携に切り替えるなど、巨大メーカーから技術・資本面で協力を得て独立路線を維持してきた。 ただ、世界販売 3 位の VW は、1 位のトヨタ自動車、2 位の GM を追い上げている。 スズキをグループ企業の一つとして VW の世界戦略に組み込もうとする意向が強く、両社の関係は急速に冷え込んだ。

スズキは当面は独立路線を維持し、ハイブリッド車など環境対応車の開発を進める。 ただ、巨額の開発投資を賄うため、将来は VW に代わる提携先が必要になる可能性もある。 小型車開発のノウハウが豊富で、インドなど新興国に強いスズキが、新たなパートナーを求めるかどうかに注目が集まる。 (橋本幸雄、asahi = 9-12-11)

◇ ◇ ◇

スズキ、開発もインドで 超円高背景 新興国向け小型車

スズキはインドで新興国向け低価格乗用車の開発を始めた。 現地の消費者の好みに合う車を低コストで開発する狙いで、2014 - 15 年の発売を目指す。 最近の超円高も背景に、研究開発を本格的に現地化し、インドで生産、販売するだけでなく、アジアや中南米、アフリカへの輸出も視野に入れる。

スズキは基本的に、新興国で売る車も人件費などが高い日本で開発してきた。 インドを新興国向け戦略車の開発・生産の最重要拠点に育てる。 成長市場である新興国の重要性が高まり、インド進出からほぼ 30 年たって現地技術陣の水準が上がったことも背景にある。

新型車の開発を担うのはインド子会社のマルチ・スズキ。 既存の排気量 800cc のエンジンと車台を流用するが、車体や内装は現地で開発。 インドでの販売価格は同クラスの人気車種アルト(約 40 万 - 60 万円)とほぼ同じ水準になりそうだ。 (asahi = 8-22-11)

ホンダ、ロシアで乗用車の生産検討 経済成長で需要増

ホンダが、ロシアで乗用車の現地生産を検討していることが 18 日、明らかになった。 経済成長が続くロシアでの市場拡大を見込み、高い関税がかかる輸出から、関税が免除される現地生産に切り替える。 今後、進出時期や工場の立地地域をロシア政府と協議する。

現地生産は、大部分の部品を日本から送って組み立てるノックダウン (KD) 方式で、年数万台から始めるとみられる。 ホンダの伊東孝紳社長は同日、栃木県内で記者団の取材に対し、「ロシアについては、いろいろ勉強している最中だ」と語った。 ホンダはロシアに日本や英国などからスポーツ用多目的車 (SUV) 「CR-V」などを輸出し、年約 1 万 8 千台を販売している。 関税が高く、需要増に対応するには現地生産が必要になっていた。 (asahi = 9-18-11)

◇ ◇ ◇

ホンダ、メキシコに新工場 2014 年から小型車を生産

ホンダは、メキシコに 2014 年から小型車を生産する工場を新設すると発表した。 ホンダのメキシコ販売子会社のホンダ・デ・メキシコ (HDM) が約 8 億ドルを投じて新工場を建設する。 生産モデルはメキシコ、北米市場向けに低燃費な小型車を生産する。 生産能力は 20 万台を想定、約 3,200 人を新規雇用する。

新工場は、ホンダの先進的な高効率生産システムを導入する。 FTA を活用するため、高い現地調達率にする。 メキシコ工場はホンダにとって 8 番目の北米の工場となる。 ホンダの北米の生産能力は 2014 年には現在の 163 万台から 183 万台に増強される。

アメリカンホンダモーターの岩村哲夫社長兼 CEO は「新工場は北米の市場変化に対応できるようにすることでホンダの北米事業の基盤を強化する」と述べた。 また、ホンダは米国とカナダの工場でも勤務体系を変更して生産能力を増強する。 (response = 8-15-11)

◇ ◇ ◇

ホンダ、メキシコに新工場検討 円高避け小型車生産へ

ホンダが、メキシコで小型車を生産する新工場の建設を検討していることが、31 日明らかになった。 円高の影響を避けるため、国内から米国へ輸出している小型車を、2014 年にもメキシコでの生産・輸出に切り替える方向だ。 ホンダが新たにメキシコでの生産を検討しているのは、主力小型車「フィット」。 スポーツ用多目的車 (SUV) 「CR-V」を生産する既存工場(年産 5 万 6 千台規模)の近くで、14 年にも年産 5 万台以上の規模で稼働を始める。 (asahi =7-31-11)

ガソリン値下がり続く 5 週連続 半年ぶり安値水準

ガソリン価格の値下げが続いている。 石油情報センターが 14 日発表したレギュラーガソリン 1 リットルあたりの店頭価格(全国平均、12 日時点)は 146.6 円で、前週より 0.8 円下がった。 値下がりは 5 週連続で、約 6 カ月ぶりの安値水準となった。

東京都内でも「激戦区」とされる環状 7 号線沿いではこの日、多くのガソリンスタンドが 130 円台後半の値段を掲げ、顧客を奪い合っていた。 足立区の店の男性従業員は「150 円を超えると、満タン給油をやめる客が増える。 値下げは我々にとってもありがたい。」と胸をなで下ろした。

ガソリン価格は、北アフリカ・中東情勢の混乱による原油価格の高騰のあおりで、春先に急上昇。 3 月以降は東日本大震災で一時、品薄感が広がり、4 月 25 日には 152.7 円まで上がった。 ところが米国債が格下げされた 8 月上旬、米国経済の先行き不安から原油価格が急落すると、国内のガソリン価格も 8 月以降、4.2 円下がった。 「台風など天候不順で夏の需要が盛り上がりに欠けたことも一因(石油元売り大手)」という。 (asahi = 9-15-11)

マツダ、低燃費技術満載の新型 SUV 発表

マツダは 13 日、独フランクフルトで開催中の国際自動車ショーで、新型スポーツ用多目的車 (SUV) 「CX-5」を発表した。 新開発の低燃費エンジンと変速機、軽量車体を組みあわせた。 2012 年初めに欧州をはじめ世界各国で発売し、年 20 万台の販売を見込む。

CX-5 はガソリン車が排気量 2 リットルで、燃費はガソリン 1 リットルあたり約 16.7 キロ。 排気量 2.2 リットルのディーゼル車は、二酸化炭素排出量を他社の同型車より 3 割減らしたという。

一方、マツダは輸出比率が 8 割と高く、急速な円高が経営を圧迫している。 山内孝社長は朝日新聞の取材に対し、「1 ユーロ = 105 円の円高ではやっていられない。 簡単に生産を海外に移すことはないが、(部品の)海外調達など、コスト削減を聖域なくやる」と述べた。 (フランクフルト = 金井和之、asahi = 9-15-11)

トヨタを 1 段階格下げ フィッチ「為替の影響大」

格付け会社のフィッチ・レーティングスは 12 日、トヨタ自動車の長期債務の格付けを「A プラス」から 1 段階引き下げ、最上位から 6 番目にあたる「A」にしたと発表した。

為替変動の影響を受けやすい体質が続いており、輸出比率が日本の同業他社に比べて高く収益改善が遅れているため、としている。 トヨタの重要市場である北米や欧州の市場の冷え込みも判断材料の一つとした。 ただトヨタの財務基盤は盤石だとして、今後の見通しは「安定的」とした。

フィッチによるトヨタの格下げは、リーマン・ショックにより需要が低迷した 09 年 7 月以来。 この時は、「AA」から「A プラス」に 2 段階引き下げた。 フィッチの格付けは、最上位から最下位までは 21 段階ある。 今年 3 月には、米スタンダード・アンド・プアーズが、6 月にはムーディーズ・ジャパンがそれぞれ 1 段階引き下げている。 (asahi = 9-12-11)

車体は炭素繊維製、3 億円かけた電気自動車 東レ試作

東レは 9 日、炭素繊維を車体に使った電気自動車 (EV) の試作車を発表した。 F1 カーの元設計者を起用し、3 億円の製作費をかけた。 鉄より軽くて強いとされる炭素繊維を自動車業界で普及させるためのシンボルにする。

炭素繊維を骨格や座席、外板などに使い、車体の重さを従来の EV に比べ 3 分の 2 程度に抑えた。 2 人乗りのオープンカーで、最高速度が時速 147 キロ、充電 1 回で 185 キロ走る。 F1 カーのデザイナーだった英国人ゴードン・マレー氏に設計や製作を頼んだ。

東レは 2015 年以降、炭素繊維の自動車業界への本格供給をめざす。 価格の高さが難点とされるが、鉄なら複数にわたる部品を、炭素繊維は一体で成型できるため、車全体の製造費は抑えられるとみる。 記者会見で田中千秋副社長は「高級車でなく普通車への供給をめざす」と語った。 (asahi = 9-9-11)

「テイジン」の炭素繊維製車 (3-9-11)

ハイヤーに燃料電池車 ホンダ、全日空に提供

ホンダは 5 日、燃料電池車 (FCV) の「FCX クラリティ」を全日本空輸に提供し、成田空港の国際線利用者を運ぶハイヤーとして活用すると発表した。 同車は 2009 年から国内で 12 台を企業や自治体にリース販売しているが、一般客が乗るハイヤーへの活用は初めて。 FCV は水素を燃料に電気モーターで走り、水しか排出しない次世代車。 自動車各社が 15 年までの量産化を目指している。 (asahi = 9-5-11)

世界初、太陽電池で動く車 独ダイムラーなど公開へ

ドイツのダイムラーと化学大手 BASF は 13 日からフランクフルトで始まるモーターショーで、太陽電池を積んだ電気自動車を公開すると 1 日発表した。 ガラス板で挟んだ一般的な太陽電池ではなく、車体に塗って使える「有機太陽電池」を世界で初めて採用した。

冷却装置などの電源にし、走行距離を延ばす効果を狙う。 有機太陽電池は、日本でも三菱化学が自動車の動力源にすることをめざし、自動車メーカーとの共同研究を進めている。 太陽電池はトヨタ自動車のプリウスが空調ファンを回すオプション電源に採用している。 (志村亮、asahi = 9-1-11)

日産・トヨタ、円高対策で輸入部品拡大へ

日産自動車は、急速な円高で輸出採算が悪化しているため、安価な輸入部品を最大 4 割まで増やして生産コストを下げる。 海外工場でも割高な日本製部品を減らし、現地製を増やす。 トヨタ自動車も韓国メーカーとの取引を本格化させる方針で、国内製造業の空洞化への懸念が高まっている。

日産の志賀俊之最高執行責任者 (COO) は 29 日、朝日新聞社の取材に応じ、「中国やタイには日本の部品メーカーが多く進出し、現地で鉄や樹脂原料も手に入る。 品質も上がっている。」として、部品輸入を増やす意向を示した。 日産は 107 万台の国内生産(2010 年度)の 6 割にあたる 61 万台を輸出しているが、円高で採算が悪化。 輸入部品は現在は 2 割程度とみられるが、志賀氏は「輸出車種では 40% 程度を輸入部品にしないと(採算が)厳しい」と述べた。

海外生産を強化して国内生産に占める輸出比率を下げ、将来は 4 割にする。 輸出の減少分は国内向けに新型車を投入して販売を増やし、国内生産を維持する。

海外でも、これまで多くを日本から調達していたエンジン制御用の電子部品や、エンジンや変速機の鍛造部品は、徐々に現地調達に切り替える。 米国ではすでに 8 - 9 割の現地調達率だが、さらに引き上げ、アジアでは一部 7 割程度の調達率を 9 割以上にする。 「電子部品や鍛造部品は日本で集中生産する方が効率が良かったが、円高で経済原理に合わなくなってきている(志賀氏)」という。

トヨタも、「輸入部品を増やすことを考えたい(伊地知隆彦専務役員)」と、29 日には愛知県豊田市の本社で、韓国の部品メーカー 34 社との商談会を開催。 トヨタ首脳は「韓国製部品の品質も上がっており、日本製も真剣にやらないと負ける」と話す。

大手部品メーカー首脳は「完成車メーカーは、これまで海外からの部品輸入は『リスクがある』と言っていたが、今は一定量は海外部品で対応するように指示してくる」という。 部品大手は海外工場を増強するが、中小メーカーは資金面で厳しい。 愛知県の部品メーカーは「放っておけば売り上げは減る。 海外に出たいが資金がない。」と嘆く。 (asahi = 8-30-11)

トヨタとフォード、HV 共同開発 米燃費規制強化に対応

トヨタ自動車と米自動車大手フォード・モーターは 22 日、ハイブリッド自動車 (HV) 技術やIT技術で広範囲な提携を結ぶと発表した。 日米を代表する両社が本格的な技術提携に初めて乗り出す。 環境対策や自動車の IT 化を強化。 コスト削減と世界標準化を狙う。

米国で共同会見を開いて表明した。 来年までに正式合意する予定。 北米などで人気が高く、利幅も厚い小型トラックやスポーツ用多目的車 (SUV) の HV 技術を共同開発して 2010 年代中に発売する。 環境性能の向上や研究開発投資の削減につなげる狙いだ。

米オバマ大統領は先月、米国で販売する自動車メーカーごとの平均燃費性能の新規制案を発表した。 2025 年に、現在の約 2 倍に当たる 1 ガロン当たり 54.5 マイル(1 リットル当たり約 23 キロ)に引き上げる案で、トヨタの HV 「プリウス(1 ガロン当たり約 50 マイル)でも届かない厳しい水準だ。

トヨタとフォードは 04 年に HV 技術での提携を発表し、トヨタがフォード車向けに技術を供給してきた経緯がある。 今回は両社で技術を持ち寄る「対等な関係」といい、初の共同開発となる。 トヨタは業界に先駆けた HV 技術を巡り、日産自動車に今年 5 月までシステムを供与していたほか、マツダには技術供与している。 米ゼネラル・モーターズ (GM) と一時共同開発を進めたこともある。 (asahi = 8-23-11)

◇ ◇ ◇

米燃費規制、2 倍に強化 25 年までにリットル 23 キロ

米国の自動車燃費規制が強化される。 オバマ大統領が 29 日、自動車メーカーごとに課す平均燃費を 2025 年までに現在の 2 倍近くに高める計画を発表した。 計画では、17 年 - 25 年モデルの乗用車の平均燃費を 1 ガロン当たり 54.5 マイル(1 リットル当たり 23.2 キロメートル)に伸ばす。 トヨタやホンダなど日系 5 社を含む米国の主要 13 メーカーと合意した。 現在の乗用車の平均は 1 リットル当たり約 12 キロで、2 倍近くに当たる。 (asahi = 7-30-11)

新東名高速、来年 GW 前に部分開業へ 御殿場 - 三ケ日

中日本高速道路は 26 日、東京 - 名古屋間をつなぐ第2東名高速道路の正式名称を「新東名高速道路」に決め、2012 年初夏に御殿場ジャンクション(JCT、静岡県御殿場市) - 三ケ日 JCT (静岡県浜松市)間を開通すると発表した。 5 月の大型連休前の開通を目指す。

新東名は、神奈川県海老名市から愛知県豊田市までの約 254 キロを計画。うち 162 キロを先行開通する。 海側を並行して走る東名高速には、御殿場、三ケ日、清水(静岡市)の 3 カ所で連絡道路などを使って合流できる。 部分開通により、東名高速の混雑緩和が期待できる。 内陸部を走るため津波にも強い。 (asahi = 8-26-11)

トヨタ、岩手で小型 HV 生産へ 11 月から

トヨタ自動車が、岩手県金ケ崎町の関東自動車工業岩手工場で 11 月から、小型ハイブリッド車 (HV) の生産を始めることが分かった。 東北地方での生産強化の一環。 来年 1 月に発売する計画で、小型車の開発から生産までを一貫で手がける体制をつくりあげる。

小型 HV は、米国で 1 月に発表した試作車「プリウスc」がベース。 既存のプリウスより一回り小さいハッチバック型。 ガソリン 1 リットル当たりの燃費はプリウスを上回り、世界最高水準となる見込み。 エンジンは当面、愛知県内から運ぶものの、2013 年には、トヨタ自動車東北のある宮城県大和町に新工場を新設。 年 10 万基をつくり、関東自動車岩手工場に供給する計画だ。 (asahi = 8-23-11)

乗用車の燃費、2 割改善義務化 20 年度目標、国が原案

経済産業省と国土交通省は 19 日、2020 年度を目標年次とする乗用車の新しい燃費基準の原案を公表した。 省エネ法に基づく基準で、自動車メーカーに 09 年度実績比で 2 割強の燃費改善を義務づける内容。 来年前半にも正式決定する見通しだ。

新たな 20 年度燃費基準では、車両重量に応じた 15 区分で、燃料 1 リットルあたり 10.6 キロ - 24.6 キロの目標値を設定。 全車種平均での 20 年度の燃費基準値を 20.3 キロ(推定値)とした。 09 年度実績比で 24.1%、現行の 15 年度燃費基準比で 19.6%、それぞれ改善される。

将来の技術開発を予測し「メーカーが最大限の努力をして到達できる水準」を見込んで設定した。 「世界で最も厳しいレベル(経産省)」という。 達成できないメーカーには最大 100 万円の罰金が科せられる。 (asahi = 8-20-11)

JR、お盆の利用好調 節電で休暇、旅行客増える

JR 旅客 6 社は 19 日、お盆期間(11 - 18 日)の新幹線と在来線特急・急行の利用状況を発表した。 前年同期比 3% 増の 961 万 6 千人。 西日本方面の利用が好調だった。 各社とも「節電による長期休暇で旅行需要が高まり、利用増につながった」としている。

東北新幹線は前年とほぼ同じ 157 万 6 千人が利用した。 JR 東日本の担当者は「帰省や観光など、東北を目指す人の動きが回復してきた」と話す。 また、JR 西日本によると、3 月 12 日から新大阪 - 鹿児島中央で直通運転を始めた山陽・九州新幹線の「みずほ」、「さくら」が人気で、約 12 万人が利用した。 (asahi = 8-19-11)

日航出資の格安航空、12 年中に就航へ 国内外に路線

日本航空は 16 日、豪カンタス航空、三菱商事との共同出資で、格安航空会社 (LCC) をつくると正式に発表した。 2012 年中の運航開始を目指す。 成田、関西両空港を拠点に札幌、福岡、沖縄などを結ぶほか、アジア主要都市への国際線も飛ばす計画だ。

新会社はカンタス傘下の LCC の名を冠した「ジェットスター・ジャパン」で、今年 9 月に設立する。 日航の既存便より約 4 割安い運賃を設定する予定。 日本路線を持つジェットスター航空のノウハウを生かし、「より安い運賃を他社が示していれば、さらに安い価格まで値下げする(日航広報)」としている。

新会社の資本金 48 億円は日航とカンタスが 42% ずつ、三菱商事が 16% を出す。 議決権ベースでは 3 分の 1 ずつ握る方向だ。 資本金は数年以内に 120 億円まで増やす予定。 (asahi = 8-16-11)

原発事故処理用のアシモ開発へ ホンダ早期実用化目指す

ホンダの二足歩行ロボット「アシモ」が、東京電力福島第一原発の事故現場に投入される可能性が出てきた。 ホンダは、人間に近い作業ができるアシモの技術を応用し、専用ロボットを開発。 人が近づけない放射線量の高い場所で作業することを検討している。

活用が検討されている機能は、人のように滑らかに動く腕の技術。 モーターで動く肩やひじ、手首の微妙な力加減を、コンピューターで調整できる。 ホンダは、アシモを原型として、腕の技術を生かした事故処理専用ロボットの製作をめざしている。 現場は足場が悪く、転倒の危険もあるため、足回りは二足歩行ではなく、タイヤや、戦車のようなクローラー(無限軌道)を使うとみられる。 (asahi = 8-12-11)

全日空、エアーニッポン吸収合併へ 効率化で国際線強化

全日本空輸は小型機事業を展開する完全子会社のエアーニッポン (ANK) を来年 4 月に吸収合併する方針を固めた。 両社の管理部門や航空機の整備、運航を一本化。 経営を効率化し、需要の見込める国際線を強化する。 全日空の伊東信一郎社長が朝日新聞のインタビューで明らかにした。

伊東氏は合併について「(グループの)生産資源がより有効に活用できる。 機材や、小型機に乗務するパイロットを(全日空と)一緒にすることでトータルの生産性があがる。」と述べた。 同社はこれまで ANK と事業を再編する考えを示していたが、合併で ANK は消滅する。 全日空社員は現在の 1 万 3 千人から ANK 社員数(2,300 人)を加えた数だけ増えるが、すでに子会社化しているため、連結業績への影響はないとみられる。

両社は 2002 年から同一ブランドの運航を始め、企画や広報、営業部門を集約してきた。 来年 4 月から人事、経理、総務などの管理部門を統合し客室乗務員、パイロット、運航管理、整備部門の重複業務を解消する。 合併で約 200 人分の業務が浮くが、伊東氏は「人員整理は考えていない」と話し、人員を国際線の強化などに充てる。 労使協議を進め、従業員の給与水準も一本化をめざす。 (asahi = 8-9-11)

日産、対円高に輸出より国内販売強化 新小型車投入へ

日産自動車は国内生産の維持のため、国内販売強化に乗り出す。 小型車で新たに量販車種を投入し、他社への OEM (相手先ブランドによる生産)による供給も拡大。 国内販売シェアを現在の 13% から、将来は 20% を目指す。

日産の 2010 年度の世界生産は 415 万台で、国内生産は 107 万台。 日産は国内生産 100 万台体制を維持する考えだが、輸出は 6 割の 61 万台と多く、円高で採算が悪化している。 このため、為替の影響がない国内販売を強化する。 国内生産の 4 割の 46 万台が国内販売向けだが、今後は 60 万台に増やす方針。 販売シェアは現在の 13% から、13 年度には 15% に引き上げ、将来は 20% を目指す。 (asahi = 8-7-11)

トヨタの世界生産、過去最多を計画 12 年度 880 万台

トヨタ自動車は、国内外でつくる 2012 年度の世界生産を、約 880 万台とする計画を固めた。 実現すれば 07 年度(869 万台)を抜いて過去最多。 インドや中国など新興国の需要増を取り込み、主戦場の北米でも販売を強化する。 2 日、取引先に伝えた。

世界生産(ダイハツ工業、日野自動車を除く)はリーマン・ショックのあった 08 年度に 710 万台まで落ち込んだが徐々に回復。 11 年度は東日本大震災の影響で当初計画をやや下回る 772 万台の見通しだ。 12 年度はこれに 100 万台程度上積みする。 計画のうち海外生産は 540 万台程度。 その比率は 10 年度や 11 年度計画よりやや高まり、6 割を超える。 (asahi = 8-3-11)

◇ ◇ ◇

トヨタの世界生産、770 万台に上方修正 11 年度

トヨタ自動車が 2011 年度の世界生産計画を、6 月時点の計画より 4% 増の 770 万台に上方修正したことが分かった。 部品調達網の回復に伴うもので、最大 4 千人の期間従業員の募集も再開した。 東日本大震災による減産分の巻き返しを急ぐ。

震災前にたてた 11 年度の当初計画は前年度実績比 7% 増の 784 万台。 この水準には届いていないが、6 月に公表した計画の 739 万台(国内 303 万台、海外 436 万台)を 4% 上回る。 全車種を顧客の注文に応じて生産できる「完全正常化」は 10 月に見込む。 (asahi = 7-22-11)

◇ ◇ ◇

米新車販売、トヨタ 4 位に後退 5 月、日本 3 社前年割れ

日米の自動車大手 6 社が 1 日発表した 5 月の米新車販売台数で、日本 3 社の販売台数がすべて前年割れとなった。 東日本大震災の影響で新車供給が滞り、販売店の在庫が不足したためだ。 月別の販売台数としては、2007 年以来約 4 年ぶりにトヨタ自動車が米クライスラーに抜かれて 4 位に転落した。

米国全体の 5 月の新車販売台数は、米調査会社オートデータによると約 106 万台で、前年同月比で約 4% 減で 9 カ月ぶりの前年割れ。 4 月まで 2 けた増が続いていた 1 営業日当たりの販売台数は同 4% 増だった。 年換算では 1,180 万台のペースで、10 年の実績は上回っているが、勢いの鈍化は米景気に悪影響を及ぼす可能性がある。

トヨタは前年同月比で 27.9% 減(1 営業日当たり)。 主力の「カローラ」「カムリ」が 3 割減、日本から輸入するハイブリッド車「プリウス」がほぼ半減した。 日本製が多い高級車ブランド「レクサス」も 4 割減となった。 (asahi = 6-2-11)

◇ ◇ ◇

トヨタ、中国での新車販売 35% 減 5 月 震災の影響

トヨタ自動車の中国法人は 1 日、5 月の新車販売台数が前年同月より 35% 減少し、3 万 8,500 台だったことを明らかにした。 東日本大震災の影響で日本からの部品の輸入が滞ったことが響いた。 前年割れは 2 カ月連続で、4 月より下げ幅が広がった。 ただ、中国では 6 月末までに生産の正常化を見込んでおり、「販売も好転させたい(広報担当者)」としている。 (北京 = 吉岡桂子、asahi = 6-2-11)

◇ ◇ ◇

トヨタ、700 万台割れの可能性も 11 年の世界生産

トヨタ自動車の 2011 年の世界生産が、東日本大震災以前に計画した 770 万台より約 1 割少ない 700 万台を下回る可能性が出てきた。 関東や東北地方からの部品調達が滞り、北米や中国でも減産規模が拡大するからだ。

トヨタは 19 日、北米での操業停止を拡大すると発表した。 全工場で 4 月 26 日 - 6 月 3 日の間、生産台数を通常より 7 割減らす。 20 日には、中国の全工場でも 4 月 21 日から 6 月 3 日まで、生産を 5 - 7 割落とすと発表した。 減産規模は北米で 15 万台、中国で 8 万台に達するという。

すでに、国内で約 50 万台、欧州で約 5 万台、豪州でも約 1 万台の減産が見込まれている。 それらの合計は約 80 万台。 このままなら、昨年末に発表した 11 年の世界生産計画(ダイハツ工業、日野自動車を除く)の 770 万台を、1 割超下回る計算だ。

トヨタは部品メーカーの復旧具合をみながら、稼働率を徐々に上げ、減産分も取り戻したい考えだ。 だが、不足が懸念される部品は約 150 品目にのぼり、依然として生産正常化のめどは立っていない。 このため、11 年の世界生産は 700 万台を下回る可能性がある。 700 万台割れとなれば、リーマン・ショックの影響を強く受けた 09 年(637 万台)以来となる。 震災がトヨタに世界規模での減産拡大を迫っている。 (asahi = 4-21-11)

EV、停電時は住宅支える電源に 日産、リーフで開発

電気自動車 (EV) を「動く蓄電池」に - - 日産自動車は、電気自動車「リーフ」の車載電池に蓄えた電気を、住宅で使えるようにするシステムを新たに開発し、2 日に横浜市内で報道陣に公開した。 東日本大震災後、停電時に EV を非常用電源として使うことへの関心が高まっており、日産は今年度中に発売する方針だ。

駐車場に止めた EV から専用の電力制御装置を経由して、住宅の分電盤につないで電気を送る。 リーフの電池は一般家庭の 2 日分の電気を賄える。 (asahi = 8-2-11)

トヨタ、軽自動車発売 ダイハツの供給受け 9 月下旬

トヨタ自動車が、子会社のダイハツ工業の OEM (相手先ブランドによる生産)供給による新型軽自動車を 9 月 26 日から発売することが 22 日、わかった。 ダイハツのワゴン型軽乗用車「ムーヴコンテ」をトヨタブランドで発売する。

ダイハツの軽商用車「ハイゼット」の OEM 供給も受け、12 月から販売する方針だ。 3 車種を「トヨタ」ブランドで売る方針で、残るもう 1 車種は年内に決める。 軽自動車に力を入れるダイハツとのすみ分けに配慮して、2011 年度の販売目標は計約 1 万台とやや控えめだ。 カローラ店とネッツ店で扱う。 東北や九州など軽自動車の比率が高い地域ではトヨタ店、トヨペット店でも販売する。 (asahi = 7-23-11)

安全機能で未然に事故防げ トヨタ、最新の開発状況公開

トヨタ自動車は 21 日、交通事故や死傷者の減少に向けた、最新の安全技術の開発状況を報道陣に公開した。 障害物に衝突しそうになると自動でブレーキがかかったり、ハンドルが動いたりするなど、事故を「未然に防ぐ」機能が柱だ。 ドライバーの高齢化を受けて、運転中の体調の急変に対応するための新技術の研究にも着手した。 自動でブレーキがかかる装置は現在、レクサスなど一部の高級車でオプション機能となっている。

車の前方から出るレーダー波とバックミラー脇のカメラの情報を基にコンピューターが、歩行者や車に近づきすぎると、ドライバーに警告音を出す。 現在はブレーキの利きを強めて事故の衝撃を減らすレベルだが、これを、運転手がブレーキを踏めない状況でも、急ブレーキがかかって事故を防ぐレベルまで改良する。 富士重工業が開発した同様の機能よりも速い時速 40 キロの走行時であっても作動するほか、赤外線を活用して視界が悪い夜間でも作動するようにする方向だ。

同じ技術を使い、カーブを曲がりきれずに道路脇のガードレールや壁に衝突しそうになると、ハンドルとブレーキが自動で動き、事故を回避する装備も開発中。 すでに技術は時速 80 キロの走行時でも機能するレベルに達しているという。

最近、新たに着手したのが、運転中の高齢者の心疾患などによる事故を減らす技術の開発だ。 心臓の活動を記録する心電図用のセンサーをハンドルにとりつけて、ドライバーの心臓や血管の活動をチェックする仕組みを検討中だ。 将来的には、体調不良の予兆が見えた場合、カーナビで近くの病院を案内したり、オペレーターが救急車を手配したりすることも研究する。 (asahi = 7-22-11)

自転車に一方通行規制へ 警察庁が省令案、罰則も適用

自転車に一方通行の規制が新たに設けられることになりそうだ。 警察庁は 21 日、道路交通法の関係法令である総理府・建設省令「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部を改め、縁石などで区切られた自転車道と、歩道上に設けられた自転車用の通行帯に、一方通行の規制を設けられるようにする案を公表した。

自転車道や自転車用の通行帯は、互いに行き交うことができる専用レーンで、自転車がスムーズに走れるようにすることと、歩行者とぶつからないようにすることを目的に整備された。 だが、十分な幅のないレーンでは自転車同士の接触や衝突が懸念されてきた。

このため、交通量が多く道幅が狭い道路の両側に専用レーンを設ける場合には、標識を掲げ、それぞれを一方通行にすることを計画している。 違反には道交法の罰則が適用され、3 カ月以下の懲役または 5 万円以下の罰金が科される。 (asahi = 7-21-11)

燃費 4 割向上、HV 並み軽自動車 ダイハツ、9 月発売

ダイハツ工業は 19 日、エンジンの改良や軽量化で燃費を約 4 割向上させる新技術を開発したと発表した。 搭載した新型の軽自動車を 9 月に発売する。 1 リットルで 30 キロ走り、ハイブリッド車 (HV) 並みの低燃費と 80 万円を切る低価格が売りだ。 各社が注力するエコカー競争は、さらに激化しそうだ。

新技術は「イース (e:S) テクノロジー」。 同等サイズの現行車に比べて、燃焼効率向上などエンジンの改良で 14%、車体合理化など約 60 キロの軽量化で 5%、空気抵抗などの低減で 3%、停車直前のアイドリングストップで 10%、と燃費向上につながる既存技術の改善を組み合わせた。

新技術を搭載した新型軽自動車は、国の新たな燃費基準でガソリン 1 リットルあたり 30 キロ走行を達成。 ガソリン車では国内最高水準の燃費で、トヨタ自動車の HV 「プリウス(新基準で 32 キロ)」にほぼ並ぶ。 価格は「最も安いタイプで 80 万円を切る設定」にして、軽自動車の強みを生かす。

技術担当の福塚政広・上級執行役員は「低燃費、低価格、省資源を徹底追求した。 HV、電気自動車 (EV) に次ぐ第 3 のエコカーとして、軽自動車の存在意義を確立する切り札となる」と話す。 (asahi = 7-20-11)

ホンダ、航空機生産拠点を初公開 年 100 機生産へ

ホンダは 13 日、米ノースカロライナ州にある航空機の生産拠点を報道陣に初公開した。 2012 年から、最大 7 人乗りの小型機「ホンダジェット」を年約 100 機生産。 将来的には、より大きな機種の参入にも意欲的だ。 子会社のホンダ・エアクラフト・カンパニー。 拠点には本社機能や研究施設もあり、総敷地面積が 33 万 6 千平方メートル。 米政府から認証を得る実証機を組み立て中だ。 量産工場では 10 機を同時に生産できる。 テスト飛行用の管制室も備える。

ホンダジェットは、富裕層や企業幹部らの短距離移動に使うビジネスジェット市場を狙う。 主翼の上にエンジンを取り付けたのが特徴で、空気抵抗を抑えて燃費効率を上げ、客室も広くした。 航続距離は約 2,200 キロ。 価格は 450 万ドル(約 3 億 5 千万円)。 (asahi = 7-18-11)

運転は人工知能に任せて グーグル、自動運転カーを開発

運転は、人工知能に任せれば事故を減らせる - -。 米ネット検索最大手のグーグルが、そんな考えから、位置情報などの蓄積を使って車を自動運転する技術の開発を進めている。 これを受けてネバダ州は、高速道での走行を来年 3 月から認める法案を成立させた。

グーグルによると、歩行者やほかの車両などを避けつつ、交通法規に従って自動で走る技術を、2 年以上前から同社で開発してきた。 米国防高等研究計画局 (DARPA) 主催のロボット車競技会に参加経験のある技術者らを集めた。

実験段階では、トヨタ自動車のプリウスをベースに、車体の各所にビデオカメラやセンサー、距離測定器を設置。 検索事業で蓄積した位置情報や地図機能、風景を 360 度撮影した「ストリートビュー」などのデータを取り込み、技術者の監視つきで、本社のあるカリフォルニア州内で試験走行を重ねている。 (asahi = 7-15-11)

全日空、成田拠点の格安航空設立へ 海外大手と共同出資

全日本空輸が、アジア最大手の格安航空会社 (LCC) のエアアジア(本社・マレーシア)と共同出資の新会社を設立する方向で調整していることが 15 日、わかった。 全日空は関西空港を拠点とする LCC を立ち上げており、新会社は成田空港を拠点にする。

エアアジアが近く日本に地域会社を設立し、全日空が資本参加するとみられる。 エアアジアは 2001 年の設立で、昨年 12 月には羽田空港とマレーシア・クアラルンプールを結ぶ路線に就航した。 LCC は機体を効率的に使い、サービスも抑えることで料金をこれまでの半分程度に設定している。 値段の安さが魅力で、世界でシェアを伸ばしている。 (asahi = 7-15-11)

米 GM、日本市場に小型車投入へ 右ハンドルで発売

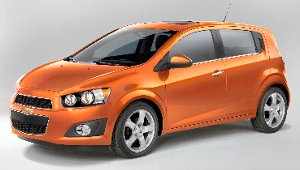

米ゼネラル・モーターズ (GM) は今秋以降、日本向けに新たに小型車を投入する方針を固めた。 日本で小型車を発売するのは、傘下の独オペルが 2006 年に撤退して以来。 高級セダン「キャデラック」や大型スポーツカーが中心だったが、日本の小型車市場に再参入し、顧客層の拡大を狙う。

GM 日本法人が新たに発売するのは、米国で 1 月に発表されたシボレーブランドの小型車「ソニック」は米国仕様車。 GM の米国本社のほか、韓国 GM (旧 GM 大宇)など各国の開発拠点が連携した戦略車だ。 日本のほか、米欧や韓国にも投入する予定。 米国仕様の排気量は 1.1 - 1.8 リットルで、価格は約 1 万 4,500 ドル(約 115 万円)から。 日本仕様は価格など詳細が未定だが、右ハンドルで発売する。 (asahi = 7-14-11)