安倍・モディ両首相が会談、「インド新幹線」 23 年に開業

[東京] 安倍晋三首相とインドのモディ首相は 11 日に会談し、日本の新幹線方式を採用したインドの高速鉄道を 2023 年に開業することを確認した。 日本は鉄道建設を通じ、製造業の基盤強化を目指すインドを支援する。 一方、海上自衛隊の救難飛行艇「US-2」の輸出は継続協議となった。 高速鉄道の対象の路線はインド西部のムンバイ - アーメダバード間で、両国は昨年 12 月に新幹線方式を採用することで合意していた。 今回の会談で工期を詰め、今年中に設計、18 年着工し、23 年に開業することを決めた。

安倍首相は会談後の会見で「日印新時代に象徴的な高速鉄道。 インドの高速鉄道の実現が、新たな経済成長の起爆剤になることを期待している。」と述べた。 他の路線にも日本の鉄道技術の採用を働きかけていく。 両首脳は、日本の製造技術をインドに伝えるための教育プログラムを設立することでも合意した。 今後 10 年で 3 万人を育成する。 モディ首相は「インド経済は製造業と投資の集積地になることを目指している。 日本は不可欠なパートナーだ。」と語った。

かねてから両国で協議している海上自衛隊の US-2 のインドへの輸出は、今回の会談でも合意に至らなかった。 両国の政府関係者によると、日本は値下げを打診。 インドはモディ首相の来日前に防衛装備品の調達会議を開いて議論したものの、艦艇などの老朽化が進むなか、予算配分をめぐって意見が割れたという。 (久保信博、asahi = 11-11-16)

舞鶴ルート案、投資に見合わず 北陸新幹線、国試算

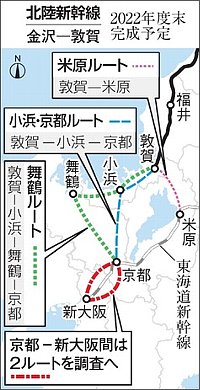

北陸新幹線の大阪延伸ルート 3 案のうち、舞鶴(京都府)経由案は「投資に見合わない」との試算を国土交通省がまとめたことがわかった。 税金も投じる整備新幹線は投資以上の経済効果が条件で、「舞鶴ルート」は厳しくなった。 試算結果は 11 日にも与党の検討委員会に示す。

いまは東京と金沢を結ぶ北陸新幹線は、2022 年度に金沢 - 敦賀(福井県)間が開業し、さらに大阪までの延伸が決まっている。 経由地には「舞鶴」、「小浜(福井県)・京都」、「米原(滋賀県)」の 3 案があり、国交省の外郭団体がそれぞれの建設費や需要予測を試算していた。 複数の関係者によると、舞鶴ルートは移動時間短縮などの経済効果が建設費を下回るとの試算結果が出た。 3 案で最も遠回りになる点が響いたようだ。 ほか 2 案は経済効果が上回るとの結果が出た。 (asahi = 11-10-16)

トヨタ、「EV ピラミッド」築くか 市場は関連企業に注目

トヨタ自動車が 2020 年までに電気自動車 (EV) の量産体制を整え、EV 市場に本格参入する検討を進めていることが明らかになった。 EV の普及はエンジン部品などを手掛けるメーカーへの逆風になるとの見方がある一方、主要部品である電池などの関連企業にとっては追い風だ。 新たな EV の産業ピラミッドを築くか、株式市場も固唾をのんで行方を見守っている。

これまで EV の普及を遅らせてきたのは、一度の充電でどれだけ走れるのかという航続距離だったが、徐々にこの課題が解決されつつある。 例えば、日産自動車が 10 年に発売した初代「リーフ」の航続距離は 200 キロメートル。 これが昨年発売した新型車では 280 キロメートルまで伸び、消費者が一般に求める水準とされる 320 キロメートルに近づいている。

これを支えるのが電池技術の進化などで、株式市場では市場拡大への思惑が広がっている。 7 日午前中の取引では、リチウムイオン電池の正極材料などを手掛ける田中化学研究所の株価が一時前日比 8% 上昇する場面がみられた。 同社によると「車載用電池は民生用電池に比べてより高い安全性が求められるため、品質に強みのある日本メーカーの優位性が増す」という。

電池と並ぶ基幹部品であるモーター関連銘柄の商いも盛り上がっている。 小田原エンジニアリングの株価は朝方に 1,283 円を付け、15% も上昇した。 同社はハイブリッド車 (HV) や EV などに使うモーターの製造装置を手掛けている。 個別の取引関係は明らかにしていないものの、EV が本格的に普及すれば業績の追い風になるとの思惑があるようだ。

一方、収益性を冷静に見極めようとする動きも。 光学ガラスなどを手掛けるオハラは 8 月、リチウムイオン電池の電解質を液体から固体に置き換えた全固体電池の試作に成功したと発表した。 全固体電池は安全性が高く出力も高めやすいため、EV などに搭載する次世代電池の本命との期待も大きい。 トヨタも実用化に向けて力を入れている有望技術だ。

競争が激しくなる全固体電池についてオハラは将来は車載用の電池への採用も視野に入れるとしているが、「具体的な収益化はさらに先の話となる。(同社担当者)」 株価は一時 2% 上昇したが、午前中は結局 0.3% 安で引けた。 トヨタの EV について、ナカニシ自動車産業リサーチの中西孝樹氏は「投入する市場と規模がカギを握る」との見方を示す。 年間 1,000 万台超を販売する世界最大の自動車メーカーとなったトヨタの戦略は、部品メーカーの立ち位置を大きく変える可能性を秘める。 株式市場でも「勝ち組」を探ろうとする動きが続きそうだ。 (名古屋支社 佐藤俊簡、nikkei = 11-7-16)

「ひまわり 9 号」宇宙へ H2A ロケット打ち上げ成功

静止気象衛星「ひまわり 9 号」を載せた H2A ロケット 31 号機が 2 日午後 3 時 20 分、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。 約 28 分後、衛星を予定の軌道に投入し、打ち上げは成功した。

H2A の成功は 25 回連続。 成功率はこれで 96.8% になった。 昨年 11 月には国産ロケットで初の商業衛星打ち上げにも成功しており、H2A の信頼性の高さが改めて示された。 機体には人気漫画「宇宙兄弟」の作者、小山宙哉(ちゅうや)さんのイラストを表現したモザイクアートが描かれた。 ひまわり 9 号は現在運用中の 8 号と同型で、全長約 8 メートル、重さ 3.5 トン。 1 週間ほどかけて高度 3 万 6 千キロの静止軌道に入り、機能確認の試験を経て 8 号のバックアップ機の役割を担う。 2022 年から 8 号に替わって本運用される計画。 (asahi = 11-2-16)

「船余り」深刻、海運苦境 コンテナ船統合、生き残りへ

海運業界の「船余り」不況が深刻さを増している。 収益改善のめどが立たない国内大手 3 社は、主力の「コンテナ船事業」の統合を決めた。 だが、別の収益の柱である鉄鉱石など資源運搬の「ばら積み船事業」も苦しく、当面は厳しい経営が続きそうだ。 コンテナ船事業を統合するのは、日本郵船、商船三井、川崎汽船。各社の社長は 31 日にそろって記者会見し、商船三井の池田潤一郎社長は「世界貿易の根幹、インフラとしての使命に応えていくことが、大変厳しい環境になってきた。 これは一つの歴史的転換点ではないかと思う。」と述べ、統合への理解を求めた。

来年 7 月に共同出資会社をつくり、3 社がそれぞれコンテナ船事業をそこに移す。 2018 年 4 月から事業を始める。 出資比率は日本郵船 38%、商船三井 31%、川崎汽船 31% で、総資産は約 3 千億円になる見通しだ。 日用品を運ぶコンテナ船事業は各社の売上高の 3 - 5 割を占める主力。 それを切り離すのは「船余り」の解消のめどが立たないからだ。 数年前の海運好況時に船を発注しすぎた影響で、荷物の量に比べて船が多すぎる状態が続き、運賃のたたき合いになっている。

川崎汽船によると、リーマン・ショック前の 08 年 4 - 6 月の運賃水準に比べて、北米行きで 3 割弱、欧州行きで 5 割超も下落している。 採算割れで荷物を運ぶケースもあり、3 社の 16 年 9 月中間決算では、全社がコンテナ船事業で赤字を出した。 (奥田貫、内藤尚志、asahi = 10-31-16)

大西卓哉さん地球帰還 ISS に 4 カ月「空気おいしい」

国際宇宙ステーション (ISS) に滞在していた宇宙飛行士の大西卓哉さん (40) が 30 日午前 9 時 58 分(日本時間 30 日午後 0 時 58 分)、ロシアのソユーズ宇宙船でカザフスタン中央部の草原地帯に着陸した。 7 月の出発以来、約 4 カ月ぶりの帰還となった。 大西さんら 3 人が乗ったソユーズ宇宙船は同日午前 6 時半すぎ、ISS から切り離され、しばらく地球の周囲を秒速 8 キロで回った後に大気圏に突入。 約 8 千メートルの高さでパラシュートを開き、最後は衝撃を和らげるため、エンジンを逆噴射させて順調に着陸した。

宇宙から戻ってきた直後は、地球の重力に慣れるまで体を自由に動かしにくいため、大西さんは出迎えたスタッフに抱えられて船外に出た。 手を振るなど元気そうな様子で、帰還の感想を聞かれると「楽しかったです。 空気がおいしいです。」と話した。 また、「4 カ月間、充実した時間を過ごすことができました。 応援ありがとうございました。」と述べていた。 その後、近くの仮設テントで医師の診断を受けた後、ヘリで空港に移動。 訓練の拠点がある米国ヒューストンに向かった。

大西さんは ISS に長期滞在した 6 人目の日本人宇宙飛行士。 7 月 7 日に飛び立ち、9 日に ISS に到着。 宇宙に 115 日間滞在した。 滞在中は、加齢研究の発展につながる宇宙空間でのマウスの飼育に取り組み、12 匹を全て生きたまま地球に帰した。 帰還直前の 10 月 23 日には、米国の補給船「シグナス」を日本人として初めて確保した。 (カザフスタン・ジェスカズガン近郊 = 小坪遊、asahi = 10-30-16)

◇ ◇ ◇

大西さん、米補給機キャッチ = ISS でロボットアーム操作

米国の無人補給機「シグナス」が 23 日夜、国際宇宙ステーション (ISS) に到着し、ISS に長期滞在中の大西卓哉さん (40) が午後 8 時半ごろ、ロボットアームでキャッチした。 ISS に滞在した日本人宇宙飛行士では、昨年 8 月に油井亀美也さん (46) が日本の補給機「こうのとり」をキャッチしている。 シグナスは米オービタル ATK 社が開発・運用する補給機で、ISS への接近とドッキングは日本のこうのとりの技術を採用している。 こうのとりと同様、筑波宇宙センター(茨城県)の管制室がドッキングを支援した。 (jiji = 10-23-16)

車の信頼度、レクサスが首位 4 年連続、米有力誌が調査

米国の有力な消費者情報誌「コンシューマー・リポート」は 24 日、自動車のブランドごとの信頼度ランキングを発表した。 調査した 29 ブランドのうち、トヨタ自動車の高級車ブランド「レクサス」が 4 年連続の首位となった。 大衆向けブランド「トヨタ」は 2 位に入り、日本勢はトップ 10 に 5 ブランドが入った。

トヨタのブランドが 1、2 位となったことについて同誌は「確実なクルマづくりをしており、驚きのない結果だ」と評価した。 日本メーカーでは「マツダ」が 6 位(昨年 4 位)、日産自動車の高級車ブランド「インフィニティ」は 8 位(同 24 位)、「ホンダ」が 10 位(同 8 位)だった。 11 位以下でも、11 位は富士重工業「スバル(同 5 位)」、12 位にホンダの高級車ブランド「アキュラ(同 18 位)」、13 位に「日産(同 15 位)」と続いた。 (ニューヨーク = 畑中徹、asahi = 10-25-16)

トヨタ、燃料電池バス販売へ エコカー技術の PR 狙う

トヨタ自動車は、水素と酸素を反応させて発電し、モーターで走る燃料電池バスを、2017 年初めに売り出すと発表した。 東京五輪がある 20 年には都内を中心に 100 台以上を走らせる目標で、日本のエコカー技術を国内外にアピールするねらいだ。

燃料電池バスの販売は国内初。 日野自動車が車両製造を手がけ、トヨタが 14 年末に発売した燃料電池車「ミライ」と同じ基幹部品を使う。約 10 分でバスに積んだ水素タンク 10 本を満タンにでき、200 キロ以上連続して走れるという。

価格は 1 億円程度で、通常のディーゼルエンジンバスの 4 - 5 倍。 東京都交通局が路線バスとして 2 台導入する予定で、都は今年度、水素の供給能力が大きいバス用の水素ステーションを臨海部に新設する。 (高橋諒子、asahi = 10-24-16)

ドローン、見えない場所での操縦に基準 離島の宅配に道

ドローンなどの小型無人飛行機を離島や山間部の宅配に活用することを目指し、国土交通省は 2018 年までに、操縦者や監視者から見えない場所でも飛ばせるようにする許可基準をつくる方針を決めた。 過疎地域などで暮らす高齢者ら「買いもの弱者」の支援につなげる狙いだ。 離島など過疎地域のドローン宅配が実現すれば、インターネットなどで買った商品が早く届き、遠くまで買い物に行く必要がなくなる。 災害などの緊急時には、薬や食料などの支援物資を届けることも可能になる。 国交省幹部は「新聞が当日朝に届かない山間部や離島の生活をドローンが変えるかもしれない」と期待する。

過疎地域では宅配の荷物一つのためにトラックが走る距離が都市部の 6 倍とのデータもあり、宅配業者にとっても、コスト削減やドライバー不足解消につながると期待される。 だが現在、小型無人飛行機は航空法上、操縦者や監視者から見える範囲でのみ飛行が許可されている。 災害時の被害確認などの特例を除き、海上や山間部など操縦者らの目の届かない場所では事実上許可されず、新たな基準が必要とされていた。 新基準をつくるのに法改正は必要なく、航空法に基づく許可基準の「新設」で対応できる見通しだ。 (伊藤嘉孝、asahi = 10-24-16)

欧州車メーカー、新型 PHV 続々投入 知名度向上に期待

欧州メーカーが、「プラグインハイブリッド車 (PHV)」の新型を次々と日本市場に投入している。 充電して電気自動車のように走りつつ、ガソリンでハイブリッド車としても走れる。 今冬にトヨタ自動車の新型「プリウス PHV」も発売されるため、認知度が高まりそうだ。

独 BMW 日本法人は今月、大型セダン「7 シリーズ」に初の PHV 「740e i パフォーマンス」を追加した。 電気モーターで最長 42 キロ走り、電池が切れてもエンジン走行ができる。 走行中にエンジンやブレーキを使った「自家発電」でフル充電できる機能も備えた。 PHV は、工事をすれば家庭のコンセントから充電でき、外出先のスタンドからも充電が可能だ。 ただ、インフラは整っておらず、マンションなどでは工事も難しい。 日本では国内メーカーが強みを持つハイブリッド車 (HV) の人気が高く、昨年の新車販売に占める割合は 1% 未満だ。

一方、欧州勢は PHV に力を入れてきた。 日本でも広めようと、独フォルクスワーゲンは昨秋に「ゴルフ」、今年 6 月に「パサート」で設定。 スウェーデンのボルボも今年 1 月、SUV 「XC90」に PHV を加えた。 独メルセデス・ベンツ、独アウディも主力モデルに追加している。 日本勢も、三菱自動車がフル充電で EV として約 60 キロ走れる「アウトランダー」の PHV を量販している。 トヨタの新型プリウス PHV も、電気だけで 60 キロ超を走れるとされる。 PHV の知名度が上がる効果も見込めるだけに、「市場拡大はプリウスにかかっている(欧州メーカー日本法人)」と、ライバルも期待する。 (榊原謙、asahi = 10-22-16)

MRJ の米国飛行試験開始 2 - 4 号機も米に移動へ

三菱航空機は 18 日午前、国産初のジェット旅客機 MRJ の米国での飛行試験をスタートさせた。 試験の環境が整っている米西部ワシントン州のグラント郡国際空港を拠点に、3 時間ほど飛ばした。 飛行したのは、愛知県営名古屋空港から現地に 9 月下旬に移した試験用 1 号機。 2 - 4 号機も年内に移動させる方針。 販売に必要な国の許可を得るために合計 2,500 時間の飛行試験を行い、改良も重ねていく。 航空会社への納入は 2018 年半ばに始める計画だが、技術的な問題から遅れる可能性が出ている。 (asahi = 10-18-16)

◇ ◇ ◇

MRJ が米国の試験拠点に到着 3 度目の挑戦で成功

三菱航空機が開発している国産初のジェット旅客機「MRJ」が 28 日夕(現地時間)、試験拠点を構える米国の空港に着陸した。 愛知県営名古屋空港(愛知県豊山町)から 3 泊 4 日の長旅を無事に終えた。 2 年後の納入開始をめざし、今後試験飛行を本格化させる。 到着したのは、三菱航空機が中心的な試験拠点と位置づける、米西部ワシントン州のグラント郡国際空港。 晴れの日が多く、滑走路も 5 本あり、好きな時に飛べる特徴がある。 MRJ はこの日、最終経由地の米アラスカ州の空港を離陸。 現地の開発拠点の社員らが見守るなか、グラント郡空港に降り立った。

MRJ は 8 月下旬に 2 度、米国に向けて出発したが、空調システムのトラブルで失敗。 3 度目の挑戦となる今回は、26 日(日本時間)に名古屋空港を飛び立っていた。 飛んだ距離は約 8,300 キロで、総飛行時間は 13 時間 8 分だった。 現地拠点のフライトテストセンターの岩佐一志副センター長は「MRJ がやっと来て、全員感動している」と到着を喜んだ。 (平山亜理 = 米モーゼスレーク、細見るい、asahi = 9-29-16)

◇ ◇ ◇

MRJ 「今度こそ米国へ」 米国へ 3 度目の出発

三菱航空機が開発する国産初のジェット旅客機 MRJ は 26 日、愛知県営名古屋空港(同県豊山町)から、本格的な飛行試験の拠点とする米国へ出発した。 8 月下旬、離陸後に空調システムのトラブルで 2 度引き返してきた経緯があり、「三度目の正直」をめざす。 午後 1 時半ごろ、試験機の 1 号機が展望デッキに集まった航空ファンらに見送られて離陸した。 試験の環境が整った米西部ワシントン州のグラント郡国際空港まで約 8 千キロを 4、5 日かけて飛ぶ予定だ。 途中、北海道の新千歳空港やロシアのカムチャツカ半島、米アラスカなどで給油する。

8 月のトラブルについて三菱航空機は、空調システムの空気漏れを感知するセンサーが正常に働かなかったとみて交換。 点検の後、7 回の飛行試験を国内で重ねた。 不具合は出ず、米国に向けて 3 度目の出発に踏み切った。 三菱航空機は航空会社への機体納入を 2018 年半ばに始める方針。 日米などの航空当局から安全のお墨付きを得るため、試験機の 1 - 4 号機を順次、米国に移し、試験を加速させることにしている。 (細見るい、asahi = 9-26-16)

◇ ◇ ◇

MRJ、国内の飛行試験を再開 不具合の原因特定急ぐ

機体のトラブルのため米国行きを延期していた国産初のジェット旅客機 MRJ は 9 日、飛行試験を国内で再開した。 正午すぎに愛知県営名古屋空港(同県豊山町)を離陸した。 不具合の原因を調べる作業の一環で、実際に飛ぶのは 12 日ぶり。

MRJ は飛行試験を加速するため、8 月 27 日と 28 日に開発拠点がある米ワシントン州に向け出発したが、2 日とも機体から空気が漏れていることを示す異常を感知し、すぐに引き返していた。 三菱航空機は、実際には空気漏れはなく、気圧を測るセンサーが故障したと推定している。 今回はセンサーを交換して 2 時間弱飛行。 特に問題は起きなかったという。 原因の特定と対策を急ぎ、早ければ今月下旬に米国行きに再挑戦する考えだ。 (asahi = 9-9-16)

◇ ◇ ◇

MRJ、不調の原因わからぬまま 受注に影響も

空調システムの不具合で米国行きの途中から 2 日連続で引き返した MRJ。 一夜明けた 29 日、三菱航空機は原因究明に追われたが、特定できていない。 本格的な飛行試験の舞台、米国への到着が大幅に遅れるようだと、2 年後を予定する納入開始が厳しくなる。 受注にも影を落としかねない。 MRJ は 29 日、本拠の愛知県営名古屋空港(同県豊山町)から飛び立てなかった。

三菱航空機の役員は同日夜、「まだ原因は究明できていない。 再々出発は少し時間がかかるだろう。」と話した。 この役員によると、空調システムをつくった米大手航空機部品メーカーは「初めての事態」として困惑しているという。 こうした状況を踏まえ、三菱航空機は、行き先である米国ワシントン州のグラント郡国際空港で来月 9 日に予定していた試験拠点の開所式を、延期する検討を始めた。 空調システムは、それほど重要だ。 高度約 1 万メートルの外気は零下 50 度に達し、気圧も地上の 4 分の 1 以下。 正常に動かなければ乗客が失神したり、計器に異常が出たりする恐れがある。 (細見るい、asahi = 8-29-16)

前 報 (2-10-16)

トヨタとスズキ提携、次の手は 他社へ拡大、標準化狙う

クルマの先端技術をめぐって、スズキとの提携に踏み切るトヨタ自動車。 その枠組みは他社にも広げたい考えだ。 標準化で先を行く欧州メーカーに対抗しようと、技術や戦略を共有する「仲間づくり」を急ぐ。 両社の会見から一夜明けた 13 日、菅義偉官房長官はこう述べた。 「我が国の自動車産業の競争力強化に資するような方向で提携の検討が進んでいくと期待し、見守っていきたい。」 株価も反応した。 日経平均株価が値下がりするなかで、スズキ株の東京株式市場での終値は前日より 2.24% 高い 3,509 円。 トヨタ株も 0.20% 高い 5,969 円をつけた。

■ 先行の欧州勢に対抗

今後の競争力を左右するのは環境や自動運転にかかわる技術だ。 こうした分野では「事実上の業界標準」が、まだ固まっていない。 技術の優劣だけでなく、使う仲間をどれだけ増やせるかも勝敗を分ける。 家庭用ビデオで VHS がベータを制し、ワープロソフトでワードが一太郎に勝ったのと同様だ。 車メーカーの仲間づくりでは欧州勢が先行する。 例えば、自動運転のために重要なデジタル地図では、ドイツのメーカー 3 社が協力する。 販売で競う BMW、アウディ、ダイムラーは昨夏、通信大手ノキアから地図情報サービス大手ヒアを共同で買収した。

「メーカー同士が協力するだけでなく、政府も巻き込んで自分たちに有利な標準づくりに動く。 結果として地域全体の競争力を上げている。」 トヨタ系部品大手の幹部はそう話す。 1990 年代末、自動車メーカーが生き残るには年 400 万台の生産が必要とされ、合従連衡が進んだ。 しかし、自動運転には車メーカーだけでなくグーグルなどの IT 企業も参戦。 投資余力や業界標準を生み出す力は、以前にも増して求められる。 1 千万台規模に達したトヨタやフォルクスワーゲンですら、安泰とは言えないのが現状だ。

■ 「個別での開発に限界」

販売の首位を走り、ハイブリッド車 (HV) や燃料電池車 (FCV) で世界に先んじたトヨタ。 だが、「仲間をつくり、技術の世界標準をとるような協業は進んでいない。(自動車調査会社フォーインの舟橋一晃氏)」 HV は技術をマツダに提供するなどして普及を図るが、米カリフォルニア州や中国が販売を後押しするエコカーの対象から外れた。

FCV の普及には水素ステーションの整備が欠かせないのに、トヨタ以外で市販しているのはホンダなどに限られる。 トヨタが昨年 1 月、関連特許の無償公開に踏み切ったのは、危機感のあらわれだ。 車同士の通信に使う電波では、トヨタは昨年、地上デジタル放送への移行で空いた周波数を採用した。 だが、欧米勢は違う周波数を使う方向で、同調しない日本勢もいる。 豊田章男社長は 12 日の記者会見で「1 社が個別に技術開発を進めるだけでは限界がある」と述べた。 先端技術をめぐる主導権争いへの危機感がにじむ。 (山本知弘、高橋諒子、友田雄大、asahi = 10-16-16)

ANA と JAL の地方航空会社、国交省が協業を提案

国土交通省は ANA ホールディングス (HD) と日本航空に対し、それぞれ系列化している地方の航空会社の「協業」を提案した。 地方航空会社の経営基盤を強化し、採算のとりづらい離島などの路線維持を狙う。 共同運航や経営統合などの方法を示している。 関係者によると、国交省が 14 日に提案した。 ANA HD 系の ANA ウイングス(東京都)やオリエンタルエアブリッジ(長崎県)、日航系の日本エアコミューター(鹿児島県)や北海道エアシステム(札幌市)、日航が共同運航する独立系の天草エアライン(熊本県)などが対象になっているという。

提案内容は共同運航のほか、機材や燃料の共同調達、持ち株会社化による経営統合など。 地方路線が中心の航空会社の多くは経営が厳しく、地元自治体からの出資や国からの補助金を受けている。 協業により、経費の抑制や利用客の増加をめざす。 ANA HD は今月末から羽田発着の米ニューヨーク便と米シカゴ便を新設する。 日航も来年 4 月から羽田 - ニューヨーク便を運航する予定。 両社がドル箱路線に注力する一方、不採算の地方路線の維持が課題になるとの見方も出ていた。 (asahi = 10-15-16)

高速道の時速 110 キロ、来年度にも試行 岩手、静岡で

高速道路を時速 110 キロで走れるようにする試行が来年度中にも、岩手、静岡両県内で始まる。 警察庁が 13 日、試行区間などを発表した。 同庁は、一定の条件を満たす区間では規制速度を最高 120 キロまで引き上げられるようにすることを決めており、試行結果を踏まえ、規制速度のさらなる引き上げや対象区間の拡大を検討する。

試行区間は、岩手県の東北道花巻南 IC - 盛岡南 IC 間(30.6 キロ)と、静岡県の新東名高速道新静岡 IC - 森掛川 IC 間(50.5 キロ)。 両県の公安委員会がこの区間で規制速度を時速 100 キロから 110 キロに引き上げる方針を正式に決めた。 速度標識の整備などに 1 年半ほどかかる見込みで、警察庁は準備が整い次第、試行を始める。 短くとも 1 年は続け、季節ごとの路面や事故の状況、実際の走行速度などを分析する。

規制速度が上がると、▽ 安全な車間距離が十分に保たれない、▽ 車両同士の速度差が広がる、▽ 速度違反車両がさらに速度を上げる、▽ 渋滞の最後尾に追突する危険が増す - - といった事態が予想され、警察庁は安全確保のため、注意を呼びかけるとともに取り締まりの強化などをする考えだ。

高速道の規制速度をめぐっては、警察庁が今年 3 月、専門家らでつくる委員会の提言を受け、車道や路肩が広くカーブや勾配が少ない造りの道路で、事故や渋滞が少ないなどの条件を満たせば、時速 120 キロまで引き上げられると判断。 対象は乗用車やバス、オートバイで、大型の貨物車は時速 80 キロのまま据え置くとした。 岩手県の東北道、静岡県の新東名高速道の 2 区間計 175.3 キロの一部でまずは 110 キロで試行する方針を決め、両県警が詳細な検討を進めていた。 (伊藤和也、asahi = 10-13-16)

出光、昭和シェルとの 4 月合併延期 創業家が反対

出光興産と昭和シェル石油の合併に出光の創業家が反対している問題で、出光の経営陣は 13 日、来年 4 月に予定していた合併を延期する方針を固めた。 両社長が同日午後に記者会見して発表する。 両社は年内に臨時株主総会を開いて合併の承認を得る考えだったが、それまでに大株主の創業家を説得するのは難しいと判断した。 関係者によると、両社は合併の時期は「未定」とするものの、創業家への説得を続けて合併をめざす方針は維持する。 このため、合併に向け、英オランダ系のロイヤル・ダッチ・シェルから昭和シェル株の 33.3% を取得する手続きは計画通り進める。/p>

両社は昨年 7 月に経営統合で基本合意し、現在は合併に向けて公正取引委員会の審査を受けている。 しかし、出光の創業家が今年 6 月、昭和シェルとの社風の違いなどを理由に合併反対を表明。 創業家側は出光株の 33.92% を持ち、臨時株主総会で合併を否決することができるため、出光の経営陣が創業家を説得してきた。 だが、創業家の理解を得る見通しがたたず、合併の延期に追い込まれた。

国内のガソリン需要は人口の減少やエコカーの普及などで減り続けており、両社は合併による規模の拡大とコスト削減を進めて生き残りをめざす計画だった。 競合する JX ホールディングスと東燃ゼネラル石油も来年 4 月の経営統合を予定している。 合併延期が長引けば、戦略の練り直しを迫られることになる。 (米谷陽一、asahi = 10-13-16)

性能かコストか、日本の次期戦闘機が迫られる選択

[東京] 北朝鮮の脅威と中国の海洋進出に直面する日本は、限られた時間と予算の中で効率的に防衛力を整備する必要性に迫られている。 防衛装備庁が検討中の次期戦闘機も、高性能だが巨額の費用がかかる機体を調達するのか、性能は標準的だが手ごろなコストの機体を調達するのか、選択を求められている。 開発と維持整備を合わせた総事業費が 4 兆円といわれるこの巨大プロジェクトの行方には、世界の防衛産業が注目。 12 日から東京・台場で始まった国際航空宇宙産業展に参加する企業関係者の間でも関心が高まっている。

<日本の防衛産業の将来>

航空自衛隊の現有機 F2 の代替を検討している日本は、F3 と呼ばれる次期戦闘機を国内で単独開発するのか、外国企業と共同開発するのか、完成品を輸入するのか、2018 年度にも方針を決定する。 2020 年代終わりごろの配備開始を目指している。 複数の関係者によると、日本国内には空自や防衛産業を中心に、米軍のステルス機 F22 を超える世界最高水準の戦闘機を求める声が出ている。 一方で、一定水準の性能を満たした安価な機体を求める声もある。

高性能の機体開発を選択すれば、開発費が膨らむことが予想されるが、防衛費の増加が見込めずにジリ貧の国内防衛産業の維持につながる。 安価な機体を選べば、他の武器調達にも予算を回せるうえ、戦闘機の数をそろえたい新興国への輸出も視野に入る。 「日本の防衛産業の将来を左右する問題だ」と、都内で開催中の国際航空宇宙展に参加する企業関係者は指摘する。 「増大する中国の脅威と、差し迫った北朝鮮の脅威を考えれば、優先すべきは防衛産業の維持ではなく、現実的な防衛力の整備だろう」と、同関係者は言う。

<F2 の経験>

米軍のF16をベースに三菱重工業 <7011.T>と米ロッキード・マーチン

防衛装備庁は今年 6 月、F3 の開発に関心がある国内外の企業に手を挙げるよう呼び掛けた。 「情報要求 (RFI)」と呼ばれる手続きで、本来であれば日本が求める戦闘機のコンセプトが書類に書かれている。 しかし、書類に目を通した企業関係者は「とてもあいまいな内容」だったと話す。 同関係者は、どのような戦闘機の調達を目指すのか定まっていないのだろうと話す。 (Reuters = 10-12-16)

HV・EV、車接近音を義務化 2018 年以降の新型車

国土交通省は、ハイブリッド車 (HV) や電気自動車 (EV)、燃料電池車の存在を人工音で知らせる「車両接近通報装置」の搭載を、自動車メーカーに義務づけることを決めた。 モーターで走るため走行音が静かすぎて、視覚障害者らが接近に気づかず、危険との声が強まっているため。 2018 年 3 月以降に国の認証をとって発売される新型車が対象になる。

音が出る装置自体は、国交省が 10 年にガイドラインをつくり、普及を促してきた。 現行の新車には全てのメーカーで全車標準装備されているという。 だが、手動で音を止められるため、作動させていない車も多く、視覚障害者らから「いきなり脇を通過するのでヒヤッとすることがある」との声が出ていた。 18 年 3 月以降の新型車を対象とする新規定では、手動で音を消せなくなるうえ、音量も現在のものより大きなものを義務づける。 今月中に、道路運送車両法に基づく車の保安基準を改正する方針だ。 (伊藤嘉孝、asahi = 10-6-16)

ホンダとヤマハ発、小型バイクで提携へ 過去に HY 戦争

二輪世界最大手のホンダが、同大手のヤマハ発動機と、国内向けの 50cc 以下の小型スクーターの生産・開発で提携する方針を固めたことが、5 日わかった。 国内の二輪市場は人口減で縮小している。 国内向け規格で利幅が薄い 50cc 以下の小型スクーターについて、ヤマハ発が生産をホンダに委託するほか、業務用車種の共同開発を検討する。 5 日午後、両社が記者会見して発表する。

提携するのは、国内向けの排気量 50cc 以下の小型スクーター。 ヤマハ発はコストを抑えるために台湾で生産し、年間 5 万台を日本に輸出して販売している。 今後は生産をホンダに委託する方向で検討している。 ホンダは熊本製作所(熊本県大津町)でヤマハ発向けに生産する方向だ。 ヤマハ発は海外でも需要が見込める他のバイクに重点を移すとみられる。 (榊原謙、asahi = 10-5-16)

トヨタとダイハツ、新興国向け小型車カンパニー設置 17 年 1 月めど

[東京] トヨタ自動車とダイハツ工業は 4 日、新興国市場での小型車開発に向けて 2017 年 1 月をめどに両社にまたがる社内カンパニーを設置すると発表した。 新興国向け小型車の商品企画は両社で策定し、開発・部材調達・生産準備をダイハツに一本化。 生産は両社の既存工場を有効活用する。 トヨタが 8 月にダイハツを完全子会社化したのを受け、ダイハツが得意な小型車における提携戦略の具体化を進める。

両社で攻め入る新興国市場はベトナムやパキスタン、インドが候補として含まれており、中国は除く。 軽自動車で培った安くて高性能な小型車を生産するノウハウを持つダイハツがカンパニーを主導する。 トヨタはダイハツが進める小型車の新しいプラットフォーム開発を支援する。 (Reuters = 10-4-16)

台湾に東武スペーシア号デザインの特急 台北で出発式

台湾の公営の台湾鉄路(台鉄)に 3 日、東武鉄道の特急「スペーシア号」デザインの車両 1 編成が登場し、台北の台鉄南港駅ホームで出発式が行われた。 台鉄と東武鉄道の交流の一環で、台鉄の特急「自強号」を金色のベースが特徴のデザインにラッピングした。半年間運行する。

日本と台湾の間ではお互いに観光客を誘致しようと、鉄道協力が盛んになっている。 特に台湾の訪日客はリピーターが多く、地方にも足を伸ばすため、日本側の期待は高い。 東武鉄道は昨年 12 2月に台鉄と友好鉄道協定を締結、台鉄の特急「普悠瑪(プユマ)号」デザインの車両を走らせるなどしてきた。

東武鉄道は 7 日に台北支社を開設する予定だ。 出発式に参加した東武鉄道の根津嘉澄社長は「より多くの方々に日本においでいただき、東京スカイツリーや(沿線の)鬼怒川温泉に来てもらいたい」とあいさつした。 (台北 = 鵜飼啓、asahi = 10-3-16)

--------------------

東京メトロがホーム転落防止策 視覚障害者死亡事故受け

東京メトロは 27 日、銀座線青山一丁目駅のホームから視覚障害者の男性が転落して亡くなった事故を受け、再発防止策を発表した。 10 月から、ホームドアがなく、視覚障害者の利用や混雑の多い 38 駅で警備員を増強する。 また、青山一丁目駅、高田馬場駅、仲御徒町駅では、改札とホームの駅員らが無線でやりとりして、情報共有する試みも始めるとしている。

東京メトロは 9 路線 179 駅のうち、銀座線、千代田線、東西線、日比谷線、半蔵門線の計 94 駅でホームドアがついていない。 現時点では、2022 年度までに銀座線、千代田線、日比谷線の 57 駅で設置を終え、東西線、半蔵門線の 37 駅は 17 年度から順次設置する計画となっている。 (asahi = 9-27-16)

◇ ◇ ◇

ホームドア整備に試行錯誤 鉄道各社、死亡事故受け対策

東京メトロ銀座線青山一丁目駅のホームから視覚障害者が転落して亡くなった事故で、関係者からはホームドア設置などの対策を求める声があがっている。 だが、ホームドアは大がかりな工事が必要で、普及が進んでいない。 15 日で事故から 1 カ月。 鉄道各社は、低コスト、短い工期での普及が期待できる新型ホームドアのほか、転落検知マットを設置するなど、駅の整備に試行錯誤している。

JR 東日本は今月 6 日、ドアをフレーム構造にした新型ホームドアを今年度、横浜線町田駅に試験導入すると発表した。 従来型より 3 割ほど軽いため、工事費が抑えられ、工期が短い。 開口部も約 1 メートル広く、ほかの鉄道会社の車両の乗り入れにも対応できるという。 同社は現在、八高線拝島駅(東京都昭島市)で、ドアではなく 3 本のバーが昇降するタイプも試験導入している。 開口部の重さはドアの半分ほどで、導入費用は約 2 億円。 従来型のホームドアを整備中の山手線は全 29 駅で 550 億円かかるといい、「低コストが期待できる」と広報担当者は話す。

JR 西日本は、バーではなくステンレス製ロープが上下するタイプを東海道線六甲道(神戸市灘区)、高槻(大阪府高槻市)の両駅で導入した。 ドア型と比べ、バーやロープはホームと線路の遮蔽(しゃへい)が完全ではないが、「簡易さ」が特徴。 同社は今後さらなる設置を検討している。 ホームドア以外の対策では、JR 西日本が昨年 10 月、大阪環状線西九条駅(大阪市此花区)で、転落検知カメラの運用を始めた。 140 台のカメラがホームを監視し、客が黄色い線の外側に出ると「黄色い線の内側にお下がりください」と自動放送が流れる。 転落を検知すると駅員や乗務員に知らせる仕組みだ。

国土交通省が対策の一つに掲げる転落検知マットは、ホーム下に設置し、一定の重さがかかると駅員らに通報する装置だ。 JR 東日本は、ホームがカーブして列車との隙間が大きい 33 駅に整備した。 東京メトロも導入を計画した 28 駅のうち、これまでに 26 駅に設置している。 また、同社はホームと電車の隙間を埋める転落防止ゴムを 39 駅に取り付けた。 さらに 39 駅に設ける予定だという。 (八角健太、伊藤嘉孝、asahi = 9-16-16)

◇ ◇ ◇

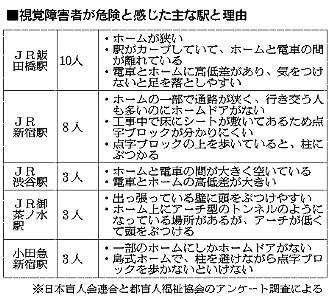

視覚障害者に危険な駅、1 位は飯田橋 ホームがカーブ

日本盲人会連合(日盲連)は 6 日、視覚障害者が危ないと感じる都内の駅についてアンケート結果を公表した。 JR 飯田橋駅を挙げた回答が最も多く、次いで JR 新宿駅だった。 4 割近い人がホームから転落した経験があると答えた。

東京メトロ銀座線青山一丁目駅で盲導犬を連れた男性 (55) が線路に転落し、亡くなった事故を受け、日盲連と都盲人福祉協会がアンケートした。 8 月 31 日 - 今月 5 日に意見を募り、57 人が回答した(複数回答可)。 10 人が危険とした JR 飯田橋駅は、ホームがカーブしていて電車とホームの間が広く空いている点を挙げる声が目立った。 「ホームが狭く、(大半の駅で)ホームドアがない」として、事故のあった銀座線が危ないと指摘する意見も 3 人から寄せられた。 (根津弥、asahi = 9-7-16)