霧島山・御鉢で火山性地震 20 回 気象台が臨時情報

鹿児島地方気象台は 16 日、鹿児島・宮崎県境の霧島山・御鉢(おはち、標高 1,420 メートル)で火山性地震が 15 日午前から午後に 20 回発生した、とする臨時の火山解説情報を出した。 1 日に 20 回以上の観測は 2010 年 5 月 2 日以来。 16 日正午現在、噴火の兆候はみられないという。 御鉢の噴火警戒レベルは 1 (活火山に注意)。 気象台は、水蒸気などの噴出が突然起きる可能性があるとして注意を呼びかけている。 火山性地震は、水蒸気や熱水、マグマなどが地表に上がってくる際に起きるとみられている。 (神崎卓征、asahi = 9-16-15)

阿蘇山噴火、60 キロ離れた福岡県筑後市で降灰

14 日午前 9 時 43 分、熊本県の阿蘇山・中岳(1,506 メートル)の第 1 火口で噴火が発生した。 気象庁は噴火警戒レベルを 2 (火口周辺規制)から 3 (入山規制)に引き上げ、同県阿蘇市などは、最大で火口から約 4.5 キロの範囲を立ち入り禁止とした。 噴煙は火口から上空 2,000 メートルに達し、約 60 キロ離れた福岡県筑後市でも降灰があった。 阿蘇市によると、当時 3 キロ内にいた約 200 人は避難して無事だった。 (yomiuri = 9-14-15)

県域越え 4 信組が連携 大分・鹿児島など、生き残り模索

九州各地が地盤の四つの信用組合が 8 日、県域を超えて連携すると発表した。 地域密着の信組の広域連携は異例。 地方では人口減少で新たな融資先の開拓が難しくなっている。 地方銀行や信用金庫も統合や連携が進み、地域金融機関で生き残りのための動きが活発化してきた。

連携を決めたのは、大分県信組(大分市、貸出金残高 1,828 億円)、鹿児島興業信組(鹿児島市、同 787 億円)、熊本県信組(熊本市、同 639 億円)、宮崎県南部信組(宮崎県日南市、同 43 億円)の 4 信組。 連携は今月 1 日付で、金融商品の共同開発や、取引先の相互紹介、不動産情報の交換のほか、共同で職員研修なども行う。

8 日の福岡市内での記者会見には、4 信組のトップが出席した。 会見での説明によると、協議は 1 年ほど前から始まったという。 九州の信組が定期的に集まる会合で、「信組の生き残り策を話し合ってきた。(大分県信組の吉野一彦理事長)」 そんな中で、4 信組は隣接する県に地盤を置いていることもあって話が進んだという。 (角田要、asahi = 9-9-15)

王国・鹿児島、焼酎出荷量で首位転落 トップ県は …

芋や麦など本格焼酎の平成 26 酒造年度(26 年 7 月 - 27 年 6 月)の出荷量で、それまで 10 期にわたり全国トップだった鹿児島県が宮崎県に抜かれ 2 位に転落したことが 8 日、鹿児島県などへの取材で分かった。 鹿児島産の 7 割以上を占める芋焼酎が減少傾向にある一方で、宮崎県の焼酎メーカーがシェアを拡大したのが要因とみられる。

鹿児島県などによると、26 酒造年度の鹿児島産は 12 万 2,807 キロリットルだったのに対し、宮崎産は 12 万 9,589 キロリットルと上回った。 芋焼酎に限ってみれば、鹿児島産は 9 万 3,040 キロリットル、宮崎産は 10 万 3,131 キロリットルと、平成 7 酒造年度以降では、初めて鹿児島県が首位から落ちた。 鹿児島産の芋焼酎は 18 酒造年度をピークに減少傾向となっている。 芋焼酎「黒霧島」で知られる霧島酒造(宮崎県都城市)の担当者は「関東以北の需要もあり出荷量を増やせた。 ただ若者のアルコール離れなどで焼酎全体の出荷量は減少傾向にあり、業界全体で盛り上げていければ。」と語った。 (sankei = 9-8-15)

新潟、2 日連続で BRT 料金無料 システムを最終確認

バス会社「新潟交通」は、料金徴収システムの不具合があったバス高速輸送システム (BRT) について、7 日に続き 8 日も新潟市中心部を走るほぼ全線で、終日無料運行することを決めた。 システムは復旧しているが、最終的なメンテナンスを行うためとしており、9 日から通常運行する。

BRT は 5 日に開業したが、IC カードを使った乗り継ぎ割引サービスを提供するシステムに不具合があることが 6 日に判明。 改修のため 7 日はほぼ全線の 38 路線計約 3,500 本を無料運行した。 BRT は定期券利用者からの料金徴収や、降車時の料金精算でエラーが表示されるなどのトラブルが相次いでいた。 (北海道新聞 = 9-8-15)

◇ ◇ ◇

新潟市の新バスシステム始動 中心部と郊外を分離運行

新潟市の新バスシステムが 5 日から始まる。 中心部を運行する基幹軸と郊外部を運行する支線に分けてバスの効率的な運用をめざす。 市は新型バスや待合所など施設の整備費用を負担し、初めてバス運営に関与する。 運行するのは従来のまま民間企業の新潟バスだが、今後、市は市民の声を吸い上げて運営に反映させる。 マイカー依存率が高い一方で人口が減る中、バス利用を促す仕掛けづくりが欠かせない。

5 日から路線バス網が再編される。 新潟駅から万代地区、古町地区、市役所を経て西区青山に至る「万代橋ライン」が基幹軸だ。 バス利用者が最も多く、市が中心軸と位置づける区間に連節バス 4 台を導入する。 バスを 2 台つなげた格好で輸送量の強化につながる。 これまで分かりづらかったバス停や行き先などの表示も各路線を色分けするなど改善した。 新潟市は一連の投資に国の補助金などを含め 13 億円をつぎ込んだ。 運行事業者の新潟バスは市に対価を払うことなくバスを運行する。

開業を控えた 4 日の定例記者会見で、篠田昭市長は「街中にマイカーがなくても快適に移動できる街づくりにつなげたい」と語った。 しかし、バス路線再編に伴い一部路線は新潟駅まで運行しなくなる。 支線となってしまい、万代橋ラインのバス停で乗り換える。 IC 乗車券を使えば料金は乗り換えても据え置きだが、利便性は向上するわけではない。 新バスシステムは 2014 年秋の市長選で争点となった。 反対派が得票を集めるなど、必ずしも多くの市民の支持を得られているわけではない。 市長選の直後に実施した意識調査でも 1 回目では 6 割が反対と答えた。

それでも市が税金を投じて初めてバス運営に関与するのは、10 年間でバス利用者が 4 割、便数は 2 割それぞれ減り、利用低下に歯止めがかからないためだ。 何もしなければ市内の公共交通が消える懸念がある。 新潟交通はバス事業が低迷するなか、有利子負債の利払いが経営を圧迫している。設備投資する余力は乏しい。 乗り換えなど一部の利便性低下について篠田市長は「持続可能な公共交通を実現する上ではやむを得ない」とする一方で、「公共交通の乗り継ぎがない町で発展しているところはない」と語る。 (nikkei = 9-5-15)

水道代、地域格差 10 倍 老朽化・人口減、各地で値上げ

水道料金の値上げが各地で相次いでいる。 老朽化で水道管などの維持改修費がかさむ一方、人口減で料金収入が減り、水道事業の収益が悪化しているためだ。 家庭の水道料金は 20 年で約 2 割上がり、自治体間では 10 倍近い料金格差もある。 広域的な水道統合で収益の改善を図る動きも出ているが、課題も多い。 日本水道協会によると、2014 年 4 月の水道料金の全国平均(家庭用月 20 立方メートル使用)は 3,196 円で過去最高になった。 総務省の消費者物価指数の統計でみると、14 年の水道料金は 1995 年に比べ 2 割超上がった。 電気代の上げ幅(約 1 割)よりも大きい。

さらに今年に入り、大幅な値上げに踏み切る自治体が相次ぐ。 北海道美唄(びばい)市は 10 月から水道料金を一律 30% 上げる。 4 月には宮城県栗原市が平均 14%、埼玉県飯能市 12%、香川県丸亀市が 10% 値上げした。 静岡県東伊豆町も 7 月の納期分から 25% 値上げしている。 地域間の料金格差も大きい。 水道協会によると、月 10 立方メートル使用の家庭用料金(14 年 4 月)では、最高の群馬県長野原町が 3,510 円なのに対し、最低の兵庫県赤穂市は 367 円と、10 倍近い開きがある。

人口が密集していたり、水質の良い水源が近かったりする地域は料金を安く抑えられる。 半面、人口が分散している地域では、水道管の経路が長く維持改修費が多くかかり、人口減で料金収入が減り、値上げせざるをえない状況がある。 県全体の水道事業の統合をめざしている香川県が昨年秋に試算したところ、今後も市町で単独経営を続けた場合、現在 2 倍近くの県内市町間の料金格差は 43 年に約 4 倍に広がるという。

全国的にも値上げの傾向は強まりそうだ。 新日本監査法人などの試算によると、人口減に伴い 40 年度までに 98% の事業体で値上げが必要となり、その約半数が現在より 30% 以上の値上げになる。 とくに北海道や東北で値上げ率が高くなる見通しだという。(花野雄太、編集委員・堀篭俊材、asahi = 9-7-15)

〈水道料金〉 水道事業は市町村単位で運営するのが原則で、料金はかかったコストによって決まる。 河川や地下水などの水源から遠ければ水道管の経路も長くなり、水質が安定しない河川では、地下水に比べ水をきれいにする薬品代も高くなるのが一般的だ。 水道事業は給水人口 5,001 人以上の「上水道」と 5 千人以下の「簡易水道」に大きくわかれ、厚生労働省によると 2013 年度末現在で上水道 1,401、簡易水道 6,105 の事業がある。

福井に若者来れ 県内入学・就職増、大学向け奨励金

福井県は、入学者や地元企業への就職者を増やした県内の大学に奨励金を支給する制度を新設する。 7 日発表した 2015 年度 9 月補正予算案に関連費用 1,500 万円を盛り込んだ。 県内に定着する若者を増やし、人口減少に歯止めをかけるのが狙いだ。

16 年度から県内の大学や短大、高専を対象に、入学者数が過去 3 年間の平均を超えた場合、増加した 1 人につき 10 万円の奨励金を支給する。 17 年度からは、卒業後に県内企業に就職する学生を増やした場合に、増加分 1 人当たり 20 万円を支給する。 県外出身者なら、さらに 20 万円を上乗せする。 15 年度は、オープンキャンパスを拡充したり、地元への就職につながるインターンシップを始めたりする大学などに対し、1 事業あたり 300 万円を上限に補助する。 (nikkei = 9-7-15)

桜島、爆発的噴火 700 回 観測史上 3 番目の早さ

噴火警戒レベルが 4 (避難準備)から 3 (入山規制)に引き下げられた桜島(鹿児島市)の昭和火口で 4 日午後 0 時 25 分ごろ、今年 700 回目の爆発的噴火があった。 鹿児島地方気象台によると、1955 年の観測開始以来、3 番目の早さ。 噴煙は高さ約 600 メートルに達した。 桜島では今年に入って爆発的噴火が頻発し、5 月 30 日には観測史上最も早く 600 回に達した。 その後、ペースが落ち、噴火警戒レベルが 4 に引き上げられた 15 日以降はしばらく停止していたが、今月 1 日のレベル 3 引き下げの後、2 日から爆発的噴火が再び起きていた。 (asahi = 9-4-15)

◇ ◇ ◇

桜島の火口の底に「ふた」 爆発力増すおそれ

15 日に噴火警戒レベルが 3 (入山規制)から 4 (避難準備)に引き上げられた鹿児島市の桜島では、昭和火口の底に噴出物がたまり、「ふた」のように火口をふさいでいることが確認されている。 朝日新聞が 15 日午後に上空から撮影したところ、ふたの周囲から白いガスが噴き出していた。 専門家は、ふたによって内部の圧力が高まり、より爆発的な噴火につながる可能性があると指摘している。

19 日午後に気象庁の調査に同行した京都大火山活動研究センターの井口正人センター長は、こうした状況が続いているのを上空から確認した。 昭和火口では同日未明、警戒レベル引き上げ後初めてごく小規模な噴火が起きたものの、「火口はほぼ閉塞(へいそく)状態で、内部の圧力が高まって爆発力が増している」と指摘する。

桜島では今年 1 - 6 月に 672 回の爆発的噴火が起きたが、7 月は 14 回と激減した。 ふたは噴火活動が激しかった 5 - 6 月ごろの噴出物とみられるという。 一方、国土地理院は、桜島の南岳山頂火口の東側で、おもに 8 月 10 日以降、地盤が東西方向に最大約 16 センチ広がる変動を観測した。 地球観測衛星「だいち 2 号」によるデータを解析した。 昭和火口下でマグマが上昇した動きとみられるという。 (小林舞子、asahi = 8-21-15)

◇ ◇ ◇

桜島の噴火警戒レベル引き上げ 避難準備が必要な 4 に

気象庁は 15 日午前 10 時 15 分、鹿児島県・桜島の噴火警戒レベルを、入場を規制する 3 から、避難準備が必要な 4 に引き上げた。 鹿児島市は 15 日午前、桜島の昭和火口及び南岳山頂火口から 3 キロ以内にある有村町と古里町の住民向けに避難所を開設した。 避難所になるのは高齢者施設で、市職員を派遣した。 両町の住民には避難準備をするよう、エリアメールなどで呼びかけている。 (asahi = 8-15-15)

前 報 (1-11-14)

国内の人気テーマパーク、意外すぎる 3 位は 口コミ結果

1 位ディズニーランド、2 位ディズニーシー、とくれば、3 位はユニバーサル・スタジオ・ジャパン (USJ) ではなく、ふなばしアンデルセン公園。 世界的な旅行口コミサイトが意外すぎるランキング結果を発表した。 なぜそうなったのか。 東京駅から電車とバスを乗り継いで約 1 時間。 都心のベッドタウンとして知られる千葉県船橋市の田園地帯。 8 月の平日、約 37 万平方メートルの敷地にアスレチックや庭園を有するふなばしアンデルセン公園は、家族連れでにぎわっていた。

この時期の一番人気「にじの池」の周囲には、来園者が持ち込んだ色とりどりのテントがびっしり並ぶ。 水深 50 センチの池で、浮輪やビーチボールで遊ぶ水着姿の子どもたちの笑顔がはじける。 6 歳と 3 歳の子ども 2 人を連れてきた 30 代の主婦は、毎週のように通う。 「アスレチックや工作ができる施設もあり、日によっていろんな遊び方ができる」という。

元々は「ワンパク王国」という公園だった。 船橋市が 1989 年に童話作家アンデルセンの出身都市デンマーク・オーデンセ市と姉妹都市提携を結んだのを機に、デンマーク式の風車や建物、アンデルセンの部屋を再現したギャラリーなどが作られ、96 年に今の名になった。 細谷順子園長は「アンデルセンがテーマの自然公園」と説明する。

■ 「どんな秘密が?」問い合わせ続々

来園者の約 8 割が千葉県民という地元密着型の公園が、注目を集めたのは 7 月。 世界最大の旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」が発表した国内テーマパークの人気ランキングで、1 位東京ディズニーランド、2 位東京ディズニーシーに次いで、3 位に入ったのだ。 「うれしいというより、あぜんとした(細谷園長)」という結果に、4 位に沈んだ大阪市の USJ の地元関西の放送局からは「どんな秘密があるのか」と問い合わせが相次いだ。 (千葉卓朗、asahi = 9-2-15)

「平成の薩長土肥連合」結成 4 県一緒に観光地 PR へ

3 年後の明治維新 150 年に向け、幕末関連の観光地 PR などで連携しようと鹿児島、山口、高知、佐賀 4 県が 31 日、「平成の薩長土肥連合」を結成した。 4 県の知事がこの日、東京都内で「盟約書」に署名。 今後、4県の名所を巡るスタンプラリーや共同での観光イベント出展、記念シンポジウムを企画する。 維新で活躍した 4 県も今は人口減少に悩む。 知事らは地方創生にも触れ、「薩長土肥が手を取り合ってこの国をリードしたい」と、志を高め合っていた。 (asahi = 9-2-15)

USJ 沖縄、年 300 万人来場見込む 経済効果は 1 兆円

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン (USJ) の運営会社が沖縄県で計画する新テーマパークが、来場者年 300 万人超を見込むことが 28 日わかった。 沖縄の自然を体感できる施設とし、10 年間で 1 兆円超の経済効果が出るとはじいている。 同社は沖縄県本部町の国営公園「海洋博公園」に新パークをつくる計画。 関係者によると、美しい海などの自然を鮮明に感じられるような乗り物など、複数のアトラクションをつくる。 メイン施設はまだ決定していないが、沖縄の大自然に紛れ込んだ感覚を体験できる空間をめざす。

同社は、新パーク建設とともに、財団法人「沖縄美(ちゅ)ら島財団」が運営する海洋博公園にもかかわりたい考えだ。 公園内の「沖縄美ら海水族館」は、2014 年度に 323 万人が訪れた。 20 年ごろに新パークを開業させると、5 年以内に両施設合わせて年 600 万人を呼び込めると見込む。 新パークで 1 千人ほどの雇用が生まれる。 観光客増加でホテルやみやげ物店にも波及し、経済効果は 1 兆円超に膨らむとみている。 国営公園でのパーク建設は建築制限の緩和などが必要。 国は国家戦略特区を使うなどして、新パークの建設を後押しする考えだ。 (asahi = 8-29-15)

うどん県、シートベルトも …? 着用率アップへ啓発動画

「うどん県」として PR する香川県が、シートベルト着用を促す啓発動画を作った。 県内のカー用品販売店などで流すほか、ユーチューブにもアップした。 同県は昨年のシートベルトの着用率が 47 都道府県中 40 位と低迷。 今年も 25 日までの四輪死亡事故者 13 人中 12 人が未着用と、着用率アップは大きな課題だ。 動画は未着用で発進しようとする父が、娘にいさめられて締めたベルトがうどんという内容。 県は「うどん県、シートベルトも締めるけん」としている。 (asahi = 8-27-15)

高齢者移住、市町村は計画を = 「生涯活躍のまち」で中間報告 - 有識者会議

元気に働ける移住高齢者でつくる地域共同体「生涯活躍のまち」の在り方を検討する政府の有識者会議が 25 日、中間報告を公表した。 共同体整備を目指す市町村に対し、高齢者受け入れを円滑にするための基本計画の策定を求めた。 今後は移住希望の高齢者や自治体向けの支援策を詰め、年内に最終報告を取りまとめる。 先行事例によるモデル事業も今年度中に始める方針だ。

生涯活躍のまちは、都市部の高齢者に地方に移住してもらい、周辺住民との交流で地域活性化を目指す構想。 首都圏の介護施設不足を補う狙いもある。 政府の進める地方創生の一環で、202 自治体が意欲を示している。 中間報告は、共同体の事業を推進するには、移住高齢者を受け入れる市町村の役割が重要と指摘。 居住地確保などの基本計画づくりや、共同体の運営事業者の選定・支援を求めた。 (jiji = 8-25-15)

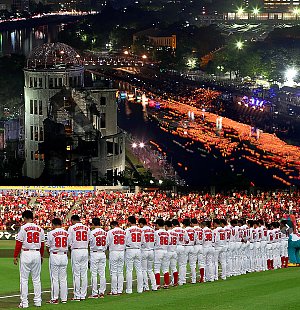

「世界が平和でありますように」 広島・元安川に灯籠

原爆で傷ついた人が水を求め、亡くなっていった広島市の元安川で 6 日夜、色とりどりの灯籠が川面にたむけられた。 対岸には、ライトアップされた原爆ドーム。 「70 年前のようなことが起きてはいけないと次の世代に伝えます」などと書かれた灯籠は、犠牲者の魂を運ぶかのようにゆったりと流れていった。 家族 5 人で訪れた自営業の折出隆幸さん (36) = 広島県坂町 = は「世界が平和でありますように」と灯籠に記した。 (国米あなんだ、asahi = 8-6-15)

1,600 キロの距離を越え 宮崎と北海道の信金が提携

都城信用金庫(宮崎県都城市)と北空知信用金庫(北海道深川市)が業務提携を結んだ。 両信金は直線距離で 1,600 キロ以上離れていて、本店間の移動には車と飛行機を乗り継いで 6 時間以上かかる。 全国の信金の中央機関である信金中央金庫によると、これほど離れた信金同士の提携は珍しいという。 都城信金は都城市を中心に 9 店舗を展開。 北空知信金は深川市や旭川市など道内 23 市町が営業エリアで、13 店舗を持つ。 ともに地域に密着した金融機関で、農畜産物を扱う取引先が多い。 両信金のトップが先月 27 日、東京・八重洲の信金中金本店で提携に調印した。

提携のきっかけは、北空知信金の広上(ひろがみ)光義理事長が今年 1 月、仕事で都城市を訪れたことだった。 文化や気候が地元とあまりに違うことに驚いた広上氏が、都城信金の岸良徹朗・前理事長と話をするうちに提携の話が一気に進んだという。 都城信金の地元は牛肉や鶏肉、芋焼酎が特産品で、北空知信金の地元ではコメやソバ、ワインの生産が盛ん。 両信金ともに取引先企業の販路拡大を手伝うことに難しさを感じていたが、得意の農産物の旬の時期が重ならないため、補完し合えると考えた。

まずは地元の道の駅に互いの特産品を置いたり、地域のイベントに出展しあったりして、取引先の販路拡大に協力することを検討している。 来年度から職員の交流も始める計画で、観光面での連携も模索する。 (角田要、asahi = 8-5-15)

世界文化遺産の国内候補に「宗像・沖ノ島」 文化審議会

2017 年の世界文化遺産の登録を目指す候補として、国内から「『神宿る島』宗像(むなかた)・沖ノ島と関連遺産群(福岡県)」を推薦することを 28 日、文化審議会が決めた。 政府は 9 月末までに暫定版の推薦書をユネスコ(国連教育科学文化機関)に提出し、閣議了解を経て、来年 2 月 1 日までに正式な推薦書を出す。

宗像・沖ノ島と関連遺産群は、沖ノ島(宗像大社沖津宮)、沖津宮遥拝(ようはい)所、宗像大社中津宮、同辺津宮、新原(しんばる)・奴山(ぬやま)古墳群の五つの資産で構成する。 女人禁制などの禁忌が今も残る沖ノ島では 4 - 9 世紀、朝鮮半島や中国大陸との交流の成就や航海の安全を願い、大規模な祭祀(さいし)が行われた。 祭祀跡からは銅鏡や金製指輪、中国唐時代の陶片など 8 万点にのぼる国宝も出土し、「海の正倉院」と呼ばれる。

文化審議会世界文化遺産・無形文化遺産部会長の西村幸夫・東京大教授によると、古代祭祀跡がほぼ手つかずの状態で保存され、現代でも神聖な島として信仰の対象であることが世界的にみても顕著な事例であること、緩衝地帯の設定を含め十分な保全管理措置が取られていることなどが高い評価を受けた。 文化審議会は他に、「北海道・北東北の縄文遺跡群(北海道と青森・岩手・秋田の 3 県)」と「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群(新潟県)」、「百舌鳥(もず)・古市古墳群(大阪府)」と合わせて審査。 「宗像・沖ノ島」を「(検討)課題をほぼ解消しており、推薦可能な水準に達している」と評価した。

4 件の推薦書の素案は昨年も同審議会に提出され、それぞれ検討すべき課題が言い渡されていた。 選ばれなかった 3 遺産については、残る課題を挙げつつ、「世界遺産の基準に照らして顕著で普遍的な価値がどこにあるのか、明確になってきた(西村教授)」と準備が進んだことを認めた。 来年夏の世界遺産委員会では、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産(長崎・熊本県)」が審査される。 今月登録された「明治日本の産業革命遺産(九州・山口地域など 8 県)」を含めると、3 年連続で九州を中心とした遺産群が候補に選ばれている。 (佐々波幸子、asahi = 7-28-15)

松阪牛・夕張メロン … ブランド守れ、GI 制度に申請続々

地域の農林水産物に、国がお墨付きを与える「地理的表示保護制度(GI 制度)」が始まった。 一定品質を満たせば登録され、「偽物」は国が取り締まって農家らを守る。 ブランド力を高め、地域農業の再生や輸出促進につなげるのが狙い。 消費者は正しい産地産品を選べる。 年内にも登録商品が店頭に並ぶ。

八丁味噌(みそ、愛知県)、三輪素麺(そうめん、奈良県)、神戸ビーフ(兵庫県) ・・・。 これまでに少なくとも 20 の地域ブランド品の生産者らが農水省で、GI マーク取得を申請した。 夕張メロン(北海道)を申請したのは夕張市農業協同組合。 すでにトップブランドだが、村上直人総務部長は「100 年先も夕張メロン作りを続けられるようにしたい」と話す。 生産者は約 120 戸。 高齢化が進み、後継者難だという。 ブランド力を高めて収益が増えれば、後継者も呼び込めると見込む。 (木原貴之、渡辺洋介、asahi = 7-19-15)

プレミアム商品券「完売御礼」 自治体発行、各地で行列

国の交付金をもとに発行する「プレミアム付き商品券」が人気だ。 あちこちで「完売御礼」が続き、地元経済が元気になるとの期待も高まる。 ただ、これまでの同じような政策では、経済効果は限定的だった。 地方の景気をよくしたい政府の目玉政策の効き目は? 今月 5 日、東京都多摩市のショッピングセンターに約 2 千人の行列ができた。 お目当ては臨時窓口で売り出されたプレミアム付き商品券。 午前 10 時の発売とほぼ同時に「完売」の看板が掲げられ、「もう売り切れ?」と驚きが広がった。

商品券つづり 1 組を 1 万円で買うと、地元のスーパーや飲食店など約 500 店で 1 万 2 千円分の買い物ができる。 差額の「プレミアム」のお得感から、2 万組が完売した。 担当者は「ここまで好評とは思わなかった。 商店からも『お客さんが増えた』といい反響が届いている。」と声を弾ませる。 茨城県つくば市役所でも 6 月、市民約 2 千人が商品券を求めて列をつくった。 窓口で対応しきれなくなった市はいったん販売を打ち切った。 市幹部は「予想外の反響で市民に迷惑をかけたが、経済効果は期待できる」と自信を見せる。

5 月に商品券を売り出した岐阜県中津川市。 国の交付金約 1 億 4 千万円を使い切る約 5 万 6 千組を発行したが、当初の申し込みは約 3 割。 商品券を使える店のリストアップが遅れ、市民の関心をひけなかったのが「敗因」だ。 今月上旬、残りの約 4 万組を再び売り出したところ 1 週間で完売した。 担当者は「何とかクリアできた」と胸をなで下ろした。

東京都西東京市は 2009 年から商品券を発行している。 外部も含めた 11 年度の事務事業評価で、「市内の商工業の競争力強化にはつながらない」として「廃止」を通告されたが、商店街の強い働きかけもあり、その後も毎年 1,500 万 - 2 千万円の予算を組んできた。 今年は国の財源で 9 月に発行するが、市は「来年度以降も続けるかどうかは分からない」と慎重だ。 (岩崎生之助、坂本進、asahi = 7-18-15)

ロボットが接客 … ハウステンボスに「変なホテル」

テーマパークのハウステンボス(長崎県佐世保市)は、ロボットが接客するなどして運営費を大幅に抑えた低価格ホテルを、17 日に園内に開業する。 名付けて「変なホテル」。 15 日に報道陣に公開した。 「いらっしゃいませ。」 フロントでチェックインの接客をするのは、恐竜や女性の姿をしたロボット 3 台。 指示通りにパネル入力で手続きを済ませると、ポーター係の 2 台のロボットが客室に案内してくれる。 従業員の姿は、ロビーに 1 人も見当たらない。 (湯地正裕、asahi = 7-16-15)

32 夜続く「郡上おどり」開幕 奥美濃の夏の風物詩

奥美濃の夏の風物詩「郡上おどり」が 11 日、岐阜県郡上市八幡町で始まった。 この日の郡上市八幡町の日中の最高気温は 35.8 度と全国最高となる猛暑日となった。 午後 8 時すぎ、郡上八幡旧庁舎記念館前のおはやしが乗った「踊り屋形」の周りで踊りが始まった。 浴衣姿の市民や観光客らが伝統の「古調かわさき」などに合わせてげたを鳴らし踊りを楽しんだ。 郡上おどりは 9 月 5 日まで断続的に計 32 2夜にわたって続く。 お盆の 8 月 13 - 16 日には明け方まで踊る「徹夜おどり」がある。 (小川智、asahi = 7-12-15)

片手で刻める 16 ビート 富山発の楽器「ポケたん」人気

片手で簡単にリズムに乗れる「ポケットタンバリン」を富山市の男性が生み出した。 脳梗塞(こうそく)で倒れ、ギターの弾けない人生を一時覚悟した 2 年前、「また 16 ビートを刻みたい」と思いついた。 全国から「ポケたん」の注文が舞い込む。 製作したのは自動車修理業の小林泉さん (58)。 長さ 30 センチのプラスチック板の先を工業用ドライヤーで熱して折り曲げ、2 種類の音色の鈴を挟み込むと、ポケたんのできあがりだ。

2013 年 5 月、めまいと吐き気で駆け込んだ病院の待合室で、名前を呼ばれて立ち上がった途端に倒れた。 2 日後にベッドの上で意識が戻ったが、言葉が出ない。 左半身の感覚もなかった。 恐怖と悲しみで涙が止まらなかったという。 頭をよぎったのは音楽のこと。 若いころからギターにのめり込み、バンドやソロで年 5 - 6 回ライブを続けてきた。 この体でどうしたら音楽ができるだろう。

ある日、看護師のポケットに差してあった 20 センチの定規が目に入った。 定規を借りてベッドの柵をコンコンとたたいてみた。 「これだ。」 ひらめいた。 幸い約 3 週間で杖で歩けるまでに回復し、医師から「奇跡」と言われた。 退院直後、自宅に戻って定規にドリルで穴を開け、100 円ショップのタンバリンを分解して鈴を付けた。 試行錯誤をするうちに「きれいな音の鈴が欲しい」と思い、楽器メーカーに問い合わせると、浜松市の鈴木楽器製作所の宮内邦男・お客様相談室長 (58) が興味を持ってくれた。

「健常者も障害者も簡単に使えて、ポケットに入るタンバリンを作りたいんやちゃ。」 富山弁でまくし立てると、熱意に打たれた宮内さんから見本を送るよう言われた。 まもなく鈴の供給が決まり、13 年の冬にポケたんが完成した。 昨秋に自分のライブで披露すると口コミで評判が広まった。 北海道や千葉、広島などからも注文があり、これまでに約 450 個を販売した。 富山県のミュージシャンは 200 個を買ってくれた。 ライブでみんなで振ると、一体感が出るという。 堺市の主婦石田幸子さんは約 40 個を買い、趣味で組むバンドのライブで使った。 「軽くて音量もちょうど良くて、かわいい。」

製作は仕事場のガレージだ。 もうけは出ないが、「みんなで楽しく音楽ができれば本望」と話す。 税込み 1,300 円。 問い合わせは 076・439・5660 へ。 (大坪実佳子、asahi = 7-7-15)

霧島連山・硫黄山で火山性地震 昨年 4 月以来の 20 回超

福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は 6 日、宮崎、鹿児島の県境にある霧島連山のえびの高原・硫黄山周辺で、5 日午前 9 時ごろから午後 9 時ごろにかけて、計 24 回の火山性地震が観測されたと発表した。 1 日に 20 回を超えたのは昨年 4 月 4 日(28 回)以来という。 火山性微動は観測されておらず、遠望からの観測では噴気などは確認されていないという。 気象台は 6 日、現地に職員を派遣して、調査を行う。 気象台は「小規模の噴気の噴出現象などが突発的に起こる可能性がある」として注意を呼びかけている。 (asahi = 7-6-15)

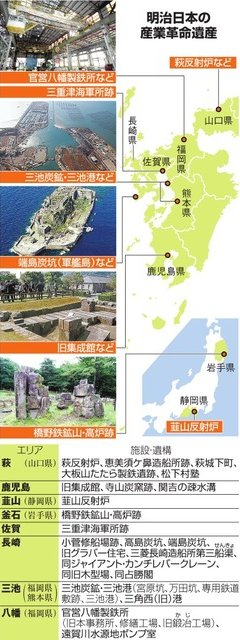

明治の産業革命遺産、世界文化遺産に登録決定

ユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界遺産委員会は 5 日、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」を世界文化遺産に登録することを決めた。 一部の炭鉱などで朝鮮半島出身者が動員された「徴用工」の説明をめぐって日韓が対立していたが、調整がついた。 ドイツ・ボンで開かれている世界遺産委員会は、5 日午後 3 時(日本時間同 10 時)すぎから「産業革命遺産」について審議し、全会一致で登録が決まった。

審議では、日韓それぞれが英語で発言した。 日本側は植民地時代に朝鮮半島から動員された徴用工についても本人の意思に反して連れてこられ、厳しい環境で労働を強いられたなどと言及した。 当初、韓国側の発言案に「強制労働」とあったため、日本側は当時は法令に沿った動員がされたとし、韓国での損害賠償請求訴訟など元徴用工をめぐる動きに悪影響を及ぼす恐れがあると反発。 調整が難航し、当初予定された 4 日の審議は先送りされた。

関係者によると、調整の結果、韓国側が発言案を修正し、双方の発言内容について合意したという。 一方、登録が決まった後、岸田文雄外相は記者団にコメントし、日本側の見解について説明するとみられる。 「産業革命遺産」をめぐっては、6 月 21 日の日韓外相会談で登録に向けて協力することで一致していた。

「産業革命遺産」は福岡など九州の 5 県と山口、岩手、静岡の計 8 県にまたがる 23 資産で構成される。 「軍艦島」として知られる端島炭坑(長崎市)や三菱長崎造船所(同)、三池炭鉱・三池港(福岡県・熊本県)、韮山反射炉(静岡県伊豆の国市)などの資産を「一つの遺産群」と捉える。 現在も稼働を続ける施設が含まれるのが特徴だ。

19 世紀後半から 20 世紀初頭、製鉄や造船、石炭産業の重工業分野に西洋の技術を導入し、日本が短期間で近代産業国家になった道筋を示していると位置づける。 国内の世界文化遺産としては、2013 年の「富士山(山梨県・静岡県)」、昨年の「富岡製糸場と絹産業遺産群(群馬県)」に続き 15 件目。 「屋久島(鹿児島県)」などの自然遺産を含めた世界遺産全体では国内 19 件目となる。 (東岡徹 = ボン、佐々波幸子、asahi = 7-5-15)

前 報 (5-4-15)

芝生の丘? いいえ屋根です 自然にとけ込む店 滋賀

滋賀県近江八幡市に、芝で覆われた屋根を持つ商業店舗がある。 菓子製造販売の「たねやグループ」が、今年 1 月に開業した「ラ コリーナ近江八幡」のメインショップ。 建築史家で建築家の藤森照信氏が設計し「草屋根」と名付けた。 2 階建ての店舗屋上に高麗芝を植え付け、周囲の自然環境にとけ込むように工夫した。 今後、同じ敷地内には、近江八幡の昔ながらの風景が再現される予定で、小川や池などがつくられる。 (戸村登、asahi = 7-5-15)

九州電力の発電所、再び運転停止 配管 11 年間点検せず

九州電力は 2 日、石炭火力の苅田(かりた)発電所新 1 号機(福岡県苅田〈かんだ〉町、出力 36 万キロワット)で、配管からガスが漏れる不具合が見つかり、運転を停止したと発表した。 苅田新 1 号機は先月 26 日にも別の箇所の不具合で運転を停止し、翌日復旧したばかり。 九電の火力発電所でトラブルが見つかるのは、最近 1 カ月間で 4 件目だ。

九電によると、ボイラー内で発生する排ガスを屋外の分析装置につなぐ配管でガス漏れが見つかった。 1 日午後 5 時 10 分ごろに巡回中の社員が気づき、同 7 時 42 分に運転を止めた。 分析装置は 2004 年から使っておらず、この配管も 11 年間点検していなかったという。 配管は直径 3.4 センチで、腐食して約 2 センチの穴が開いていた。

一方、九電は 2 日、ボイラー内の配管の損傷で停止していた石炭火力の苓北(れいほく)発電所 1 号機(熊本県苓北町、70 万キロワット)が 6 日に復旧する見通しだと発表した。 損傷するなどした配管 26 本を交換した。 苅田新 1 号機も数日中に復旧する見通しで、夏の電力需給に大きな影響はないとしている。 (asahi = 7-2-15)

東邦ガスの再開発地区は「みなとアクルス」に 名古屋

東邦ガスは 30 日、名古屋市港区の旧港明工場の跡地で再開発を進める地区の名称を「みなとアクルス」と発表した。 核となる大型商業施設「ららぽーと」の進出も正式に発表。 約 500 戸分のマンションに都市ガスや太陽光なども使って電気や熱を供給する「スマートタウン」にする計画だ。

ららぽーとは、三井不動産が関東や関西など 9 カ所で展開するが、東海 3 県では初となる。 飲食店なども含めた店舗面積は計約 5 万 5 千平方メートルで、テナント数は 200 - 250 店ほどになる見通し。 2017 年春にも開業する予定だ。 同社の河津弘幸・中部支店長は「この場所は交通の利便がよく、商圏人口も多い。 近隣住民にも活用していただき、地域を盛り上げたい。」と話した。

再開発地区の広さはナゴヤドーム 6 個分に当たる約 31 ヘクタール。 まず 3 分の 2 の区画を 16 - 17 年に完成させる。 残りの区画でも 21 年ごろからマンションや医療・教育施設などをつくる予定だ。 名古屋市は港区にテーマパーク「レゴランド」が 17 年春に開園するのに合わせ、市中心部と名古屋港を結ぶ運河に水上交通網を整備することを検討中。 東邦ガスの安井香一社長は、再開発地区とレゴランドを行き来できるよう、船着き場をつくる構想も明らかにした。 (井上亮、asahi = 7-2-15)

「官製商品券」人気上々 国の交付金利用、効果は未知数

1 万円払って 1 万 2 千円分の買い物ができる。 こうしたプレミアム(割増金)付き商品券が、今年度から各地で出回り始めた。 国の交付金を使って自治体主導で発行される「官製商品券」。 消費を刺激して地方の景気を上向かせる狙いで、市民の人気は高いが、効果は未知数だ。 6 月 28 日午前 10 時前。 福岡市の繁華街、天神の地下街に約 100 人が行列をつくった。 商店街が発売する「てんちかプレミアム商品券」を買いに来た人たちだ。

千円券 12 枚セットの 1 冊の価格は 1 万円。 2 千円分得する計算だ。 26 - 29 日の 4 日間、1 日 2 千冊を売る。 12 月 25 日まで商店街の大半の店で使える。 購入できるのは 1 人 5 冊まで。 福岡市博多区の会社員上村祐子さん (32) は 3 冊買った。 「夏のセールも始まった。 普段はなかなか手の届かないものを買おうと思って。」 夫のネクタイや自分のシャツなど、仕事用の衣類に使おうと考えている。

4 月末には、北九州市の複合商業施設「サンリブシティ小倉」が商品券を売り出した。 1 冊 1 万円で割増率 20% の冊子 5,500 冊がすぐ売り切れた。 担当者は「人気が高く、あと 2 回は売りたい」と語る。 佐賀県が発行する商品券は割増率 10%。 飲食店や携帯ショップ、カラオケ店など県内約 4,200 店や、タクシーでも使えるのがポイントだ。 約 28 万冊が発売から 3 日でほぼ売り切れた。

プレミアム付き商品券の割り増し分には、国が昨年度の補正予算に盛り込んだ「地域消費喚起・生活支援型」の新交付金が充てられている。 発行は今年度からで、交付金を受け取った自治体は割増率や使える期間などを決め、小売店や商店街に発行を呼びかける。 消費者が使った商品券の割り増し分は自治体が負担する - - というのが基本的な仕組みだ。

全国で発行される商品券の割り増し分の総額は、約 1,600 億円と巨額。 大型の複合商業施設やスーパーなどで発行されるケースも多い。 夏のレジャーや中元商戦を前に、発行のピークを迎えている。 九州・山口・沖縄の 9 県での発行額合計は、額面で約 1,300 億円。 このうち 200 億円強が割り増し分だ。 額面の発行額が最も多いのは福岡県内の 311 億円で、鹿児島県内の 170 億円、長崎県内の 153 億円と続く。

割増率は 20% が多いが、佐賀県太良町や玄海町は 30% で、北九州市などでは 25% の所もある。 佐賀県唐津市は市民向けが 25% で、市民以外には割増率を上乗せする予定。 市は「市外から買い物に来てもらう動機づけにしたい」と期待する。 (土屋亮、加藤美帆、asahi = 7-1-15)