ブラック企業対策を提案 NPO や弁護士らがサイト公開

ブラック企業の問題を高校や大学で教えるのを後押ししようと NPO 法人 POSSE (ポッセ)や弁護士らがガイドブックをつくり、ブラック企業対策プロジェクトのホームページ (http://bktp.org/)で公開した。 「過労死ライン」、「残業時間」といったキーワードをわかりやすく解説する授業用レジュメや、実際にあった労働事例を紹介。 模擬授業が 4 日午後 6 時半から、東京都千代田区の連合会館である。 無料。 問い合わせはプロジェクト (03・6673・2261)。 (asahi = 9-2-14)

現金給与総額 2.6% 増、97 年以来の高い伸び

厚生労働省が 2 日発表した 7 月の毎月勤労統計調査(速報)によると、労働者が受け取ったすべての給与の平均額を示す「現金給与総額」は、前年同月比 2.6% 増の 36 万 9,846 円で、5 か月連続の増加となった。 1997 年 1 月(確報)で 6.6% 増となって以来の高い伸び率で、2% 台になったのも約 10 年ぶり。

企業業績の回復傾向と人手不足を受けたもので、一般労働者、パートタイム労働者ともに増加した。 残業代などの「所定外給与」は同 3.3% 増の 1 万 9,489 円で、16 か月連続の増加。 ボーナスや一時金の「特別給与」は、同 7.1% 増の 10 万 7,517 円だった。 ただ、物価上昇分を除いた実質賃金指数は同 1.4% 減となり、消費増税による物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況だ。 また、基本給などの「所定内給与」だけでも同 0.7% 増の 24 万 2,840 円となり、2 か月連続で増加した。 春闘でのベースアップの影響によるもので、厚労省は「今回の連続上昇で、賃金増の堅調さが裏付けられた」とみている。 (yomiuri = 9-2-14)

◇ ◇ ◇

中小企業の 65% 、賃上げ実施 「人材確保のため」最多

経済産業省は 15 日、全国の中小企業 3 万社へのアンケートで、今年度に何らかの賃上げをした企業が昨年度を 8 ポイント上回る 65% に上ったと発表した。 「業績回復」より「人材確保」を賃上げの理由に挙げる企業が多く、人手不足の深刻さも浮き彫りになった。 賃金全体を底上げするベースアップをしたのは全体の 23%。 賞与や一時金を増やしたのは 31% だった。 賃上げをした企業の割合は、全国 9 地域すべてで昨年度を上回り、賃上げの動きが地方の中小企業にも広がっていることがうかがえる。

賃上げの理由は、「従業員の定着や確保 (76%)」が最も多く、次の「業績回復の還元 (29%)」を大幅に上回った。 政府が実施した復興特別法人税の前倒し廃止や、給与を増やした企業を優遇する税制が賃上げを「後押しした」とした企業は 8% にとどまった。 アンケートは、経産省が 6 月に全国の中小企業 3 万社に送り、7 月 23 日までに 1 万 380 社が回答した。 (asahi = 4-16-14)

◇ ◇ ◇

賃上げ、物価上昇に追いつかず 6 月の実質賃金も大幅減

厚生労働省が 31 日発表した 6 月の毎月勤労統計調査(速報)で、労働者 1 人(パートを含む)が受け取った現金給与総額は平均 43 万 7,362 円と、前年同月より 0.4% 多かった。 ただ、物価の影響を加味した実質賃金指数は 1 年前より 3.8% のマイナス。 賃上げが物価上昇に追いつかない状況が続いている。 現金給与総額は、基本給に残業代とボーナスを足したもの。 実質賃金の前年割れは 12 カ月連続になる。 消費税率が上がった 4 月以降は落ち込み幅が 3% を超え、6 月もリーマン・ショックの影響でボーナスが激減した 2009 年 12 月の 4.3% 減に次ぐ減り幅になった。

一方、名目の現金給与総額は 4 カ月続けて 1 年前を上回った。 特に、春闘で賃上げの動きが広がり、基本給が前年同月より 0.3% 増えた。 ただ、基本給の増減率は、確報段階でマイナス修正される可能性がある。 雇用形態別での現金給与総額は、正社員などの一般労働者が前年同月比 0.5% 増の 57 万 6,449 円、働く時間の短いパート労働者が 0.6% 増の 10 万 1,512 円だった。 (山本知弘、asahi = 7-31-14)

◇ ◇ ◇

賃上げ、15 年ぶり 2% 台 中小は伸び悩み 連合集計

労働組合の中央組織・連合が 3 日まとめた今春闘の最終集計結果によると、定期昇給分を含む賃上げ率は 2.07% と 15 年ぶりに 2% 台にのせた。 政府が異例の賃上げ要請を出し「官製春闘」と呼ばれたが、賃上げ率は、大企業と比べ中小企業は低く、非正社員の時給も伸び悩んだ。 消費増税や物価上昇による負担増にも追いつけない。 会社側に賃上げを求めた 7,174 労組のうち、1 日時点で約 8 割の労組が妥結した。 平均の賃上げ額は 5,928 円と、前年よりも 1,062 円多かった。

景気低迷を受けて最近の春闘では、多くの企業が賃金体系を底上げするベースアップ(ベア)を見送ってきた。 平均の賃上げ率は 2.10% だった 1999 年を最後に、13 年の 1.71% まで 14 年連続で 1% 台だった。 だが、今春闘では、円安による企業業績の回復に加え、安倍政権が企業に賃上げを促したこともあり、大企業が相次ぎベアに応じた。 業種別で見ると、輸出が堅調な製造業や、サービス・ホテル業は賃上げ率が 2% を超えた。 集計数が 24 組合だった情報・出版、18 組合の金融・保険はマイナスや微増にとどまった。 (asahi = 7-4-14)

◇ ◇ ◇

支出だけ増え「ゆとりない」 日銀の生活意識アンケート

収入は変わらないのに支出は増え、ゆとりがなくなってきた - -。 日本銀行が 3 日まとめた 6 月の「生活意識に関するアンケート」で、消費増税や物価上昇で家計のやりくりが苦しくなっている事情が浮かび上がった。 20 歳以上の人を対象にした 3 カ月に 1 度の調査で、全国 2,275 人が答えた。

支出が前年より「増えた」と答えた人の割合から「減った」の割合を引いた指数はプラス 25.1 と、前回の 3 月調査より 7 ポイント増えた。これに対し、収入についての指数は前回から横ばいだった。 さらに、物価が「上がった」と回答した人は 7 割を超え、ガソリン価格が高かった 2008 年 12 月以来の高水準となった。 (野上英文、asahi = 7-3-14)

◇ ◇ ◇

ベア実施 3 割超 賃上げで期待した法人税減税

ベースアップ(ベア)に沸いた今年の春闘。 「会社四季報」夏号で全上場会社対象にベア状況について調査したところ、34% が実施していることがわかりました(有効回答数 1,651 社)。 昨年調査では 6% にとどまっていましたが、景況感の回復に加え、4 月の消費増税に伴う労働組合からの要求もあり、ベア実施に踏み出した会社が急増したようです。

業種別でみると目立つのが自動車関連の輸送用機器です。 トヨタ自動車やホンダなどが 6 年ぶりにベアを実施しましたが、この動きは部品メーカーにも広がり、同業種でのベア実施は 80% (41 社)に上りました。 タイヤなどを扱うゴム製品 (60%)、鉄鋼 (58%) もベア実施に積極的。 また、日立製作所やパナソニックなど円安メリットが大きい電気機器も 51% がベアを行っています。 (asahi = 6-14-14)

◇ ◇ ◇

ベア実施、大企業の 43% … 昨年度より大幅増

経済産業省は 30 日、2014 年度の大企業の賃上げ状況に関する中間集計結果を発表した。 回答のあった東証 1 部上場企業 927 社のうち、全社員の基本給を一律に底上げするベースアップ(ベア)を実施した企業は 43.0% (399 社)に達し、昨年度の 6.8% から大幅に増えた。 経産省が民間企業の賃上げ状況を調べるのは初めて。

ベアを実施した企業の中で、賃上げ額をみると、1,000 円以上引き上げた企業が 80.0% に達し、昨年度 (46.5%) を大幅に上回った。 ベアを実施したのは「6 年以上ぶり」との企業は 70% を超えた。 調査は東証 1 部上場企業 1,762 社を対象とし、今回は、今月 14 日までの回答分を公表した。 最終結果は 8 月をめどに公表する。 中小企業についても 8 月に集計して公表する。 (yomiuri = 5-30-14)

◇ ◇ ◇

大手企業の夏ボーナス、過去最高 8.8% 増 経団連発表

経団連が 29 日発表した大手企業の夏のボーナス調査(第 1 回集計)によると、妥結額は平均 88 万 9,046 円と前年夏より 8.80% 増えた。 2 年連続で増え、伸び率は今の集計方式になった 1981 年以降では、90 年 (8.36%) を上回り過去最高という。 経団連は「企業業績の改善が反映された」としている。

春闘で自動車や電機大手などが数年ぶりのベースアップ(ベア)を決めたのに続き、ボーナスも増加した。 高い伸び率は、業績好調の企業が従業員に還元する際、長期のコスト増になるベアよりもボーナスを重視している傾向を反映している。 金額は 08 年(第 1 回集計で 93 万 329 円)以来の高水準となる。 今回の調査は大手企業 20 業種 240 社(原則として東証 1 部上場、従業員 500 人以上)が対象。 労使交渉が妥結した 15 業種 74 社の結果を集計し、11 業種で前年夏より増えた。 (稲田清英、asahi = 5-29-14)

有効求人倍率 1.1 倍で横ばい 完全失業率は悪化

厚生労働省が 29 日発表した 7 月の有効求人倍率(季節調整値)は前月と同じ 1.10 倍だった。 前月はバブル崩壊後の 1992 年 6 月の 1.10 倍に 22 年ぶりに並んだが、高水準が続いている。 また総務省が発表した完全失業率(同)は前月より 0.1 ポイント高い 3.8% だった。 悪化は 2 カ月連続。 (asahi = 8-29-14)

◇ ◇ ◇

求人倍率 1.10 倍に改善 6 月、完全失業率は悪化

厚生労働省が 29 日発表した 6 月の有効求人倍率(季節調整値)は前月より 0.01 ポイント高い 1.10 倍だった。 バブル崩壊後の 1992 年 6 月の 1.10 倍に並び、22 年ぶりの高水準だった。 また総務省が発表した完全失業率(同)は前月より 0.2 ポイント高い 3.7% で、10 カ月ぶりに悪化した。 (asahi = 7-29-14)

◇ ◇ ◇

有効求人倍率、1.09 倍 バブル崩壊後の最高水準

厚生労働省が 27 日発表した 5 月の有効求人倍率(季節調整値)は前月より 0.01 ポイント高い 1.09 倍だった。 バブル崩壊直後の 1992 年 6 月に記録した 1.10 倍以来、21 年 11 カ月ぶりの水準。 一方、総務省の完全失業率(同)も前月より 0.1 ポイント低い 3.5% と改善し、97 年 12 月以来の低水準だった。

有効求人倍率はハローワークで仕事を探す人 1 人に、何人分の仕事があるかを示す。 改善は 18 カ月連続。 求職者が減る一方、自動車関連や介護、建設など幅広い分野で求人が増え、数字を押し上げた。 1 倍超えは 7 カ月連続で、仕事を選ばなければ、全員が就職できる状態が続いている。 ただ、求人の中心は依然、非正規が占め、正社員に限れば、求人倍率は 0.67 倍と、3 人に 2 人分の仕事しかないままだ。 (山本知弘、asahi = 6-27-14)

◇ ◇ ◇

3 月失業率、3.6% で横ばい 有効求人倍率は改善進む

総務省が 2 日発表した 3 月の完全失業率(季節調整値)は 3.6% で、前月と同じ水準だった。 厚生労働省が同日発表した有効求人倍率(同)は前月より 0.02 ポイント高い 1.07 倍で、6 年 9 カ月ぶりの水準だった。 (asahi = 5-2-14)

◇ ◇ ◇

2 月完全失業率は 3.6% に改善、求人倍率 6 年 6 カ月ぶり高水準

[東京] 厚生労働省が 28 日発表した 2 月の完全失業率(季節調整値)は 3.6% で、1 月 (3.7%) から改善した。 同月の有効求人倍率(季節調整値)は 1.05 倍となり、6 年 6 カ月ぶりの高水準となった。 完全失業率は、ロイターの事前予測調査で 3.7% が予想されていた。

有効求人倍率は 2007 年 8 月の 1.05 倍以来の高水準。 ロイターの事前予測調査では 1.05 倍が見込まれており、結果はこれと一致した。 有効求人数は前月比 0.3% 減で、有効求職者数は同 1.5% 減。 新規求人倍率は 1.67 倍で前月に比べて 0.04 ポイント上昇した。 (Reuters = 3-28-14)

最低賃金、生活保護水準との「逆転」解消 10 月以降

最低賃金(時給)の都道府県ごとの引き上げ額が 28 日、そろった。 全国平均は今より 16 円高い 780 円となったが、最も高い東京と、最低の高知など 7 県との格差は今の 205 円から 211 円に拡大する。 10 月から地域ごとに順次適用される。 最低賃金よりも低い賃金で人を働かせると違法になる。 最低賃金で働いた収入が、生活保護費を下回る「逆転現象」は北海道、宮城、東京、兵庫、広島の 5 都道県でみられたが、今回の引き上げで解消する。

厚生労働省の審議会が 7 月末、全国平均で 16 円上げるべきだとの目安額をまとめた。 これを元に各地域で改定額を議論した結果、13 - 21 円の引き上げとなり、全国平均では 16 円アップだった。 ここ 10 年では 2 番目の高さになる。 引き上げ後の最高額は東京の 888 円で、最低額は鳥取や高知など 7 県の 677 円となる。 生活保護との「逆転現象」が全都道府県で解消されるのは、改正最低賃金法が 2008 年に施行された後は初めて。 (末崎毅、asahi = 8-28-14)

◇ ◇ ◇

最低賃金、16 円引き上げを答申 「逆転現象」解消へ

国が定める最低賃金(全国平均で時給 764 円)を 16 円上げるべきだとの答申を、厚生労働省の中央最低賃金審議会が 29 日、まとめた。 実現すると全国平均は 780 円になる。 増加率は 2.1% で、引き上げの目安額としては、現行方式になった 2002 年以降で最も高い。 消費増税や物価高で家計の負担が増し、底上げを求める声に配慮した。

最低賃金は、これより低い額で働かせると違法になる金額。 非正規や外国人の働き手を含め、原則、すべての労働者に適用される。 労使代表と有識者など公益委員の 3 者でつくる審議会での議論をもとに毎秋、都道府県ごとに改定される。 今回決まった金額は、その目安になる。 引き上げの目安額は、物価や所得などの指標をもとに、経済規模の大きな順に A - D の 4 段階で、都道府県をランク分けして示される。 今回、A は 19 円、B は 15 円、C は 14 円、D は 13 円と決まった。 (山本知弘、asahi = 7-29-14)

◇ ◇ ◇

時給 664 円「夢も希望もない」 全国最低の 9 県

非正社員を含め、働き手全体の生活底上げにつながる最低賃金をめぐる議論が、大詰めだ。政府は全国平均 15 円の引き上げだった昨年以上の増額をめざす。 だが、消費増税や物価高の直撃で、全国最低の 664 円の9県では「こんな水準では夢も希望もない」との声がもれる。 梅雨明けで真夏の太陽が照りつける宮崎市内。 ハローワーク宮崎の玄関で、白い日傘を差した女性 (47) が顔を曇らせながら紙をめくっていた。

「レジ係 時給 664 円」、「清掃スタッフ 時給 665 円」。 宮崎県内の最低賃金は 664 円。 玄関脇の箱から取り出した一覧表には、最低賃金か、それをわずかに上回る金額の求人が目立つ。 「短大生のころのパートより安い。 これだと、フルタイムでも月に 10 万円少しにしかならない。」 2 年前までコールセンターの契約社員だった。 手取りで月給は 17 万円台。 体を壊して退職し、今月から、職探しを始めた。 「人手不足で賃金が上がるとか、景気がよいとか、東京だけの話なんじゃないですか。」

同じくハローワークを訪れた宮崎市のアルバイト男性 (52) はため息をつく。 「こんな金額じゃ、夢も希望もないよね。」 7 月に始めた草刈りの仕事は時給 750 円。 最低賃金を 90 円近く上回るが、熱中症を心配しつつ、8 時間働く。 「50 を過ぎ、稼げる仕事が見つからない。」

■ 月 8.5 万円

宮崎と同じ最低賃金 664 円の鳥取県。 米子市のハローワークで転職先を探す女性 (41) はスーパーの売り場で 2 年あまり働く。 時給は 765 円だが、勤務時間は 1 日 5 時間で、手取りは月 8 万 5 千円ほど。 契約も半年更新だ。 高齢の両親と暮らすが、「せめて 15 万円は欲しい。 これでは、生活保護を受けた方がまし。」

安倍政権主導の「官製春闘」で大手企業の正社員は賃上げが進んだが、労働組合に加盟していない非正社員には、最低賃金が生活の底上げにつながる。 政権は 2 年続けて成長戦略に最低賃金を上げる方針を明記。 田村憲久・厚生労働相は 15 日の会見で「昨年並みか、それより良い成果を」と語り、全国平均 15 円増だった昨年以上の増額をめざす方針を示した。

人手不足の目安となる有効求人倍率は 5 月に 1.09 倍と約 22 年ぶりの水準に達し、大幅引き上げの環境が整ったとの判断からだ。 一方、経営者側は引き上げに慎重だ。 宮崎県経営者協会の工藤久昭専務理事は「地方にアベノミクスの実感はまだない。 去年のような急激な引き上げは厳しい。」と話す。 物価高で仕入れ値や燃料代が上がり、中小企業の負担感が増しているためだ。

■ 東京より 205 円安

隣の大分県も、最低賃金は 664 円。 電子機器組み立ての下請け会社では前年より約 5% 受注量が増え、3 年ぶりにパートを 5 人雇い入れた。 だが、16 人のパートの多くは時給 670 円で働く。 役員 (46) は「仕事を逃さないため人を雇い入れたが、最低賃金が大きく上がれば、人集めにも支障が出る」と話す。

最低賃金は、これより低いお金で働かせると違法になる金額で、最低の「664 円」の県は、ほかに島根、高知、佐賀、長崎、熊本、沖縄の 6 県。 最も高い 869 円の東京とは 205 円、全国平均の 764 円とも 100 円の開きがある。 「そもそも水準が低すぎる」との指摘もある。 厚労省では 23 日も増額の目安を議論する審議会が開かれ、労使の代表が意見を戦わせた。 7 月末にまとまる結論をもとに、最終的には各県の労働局長が金額を決める。 10 月には、新しい最低賃金額が適用される。 (山本知弘、豊岡亮、asahi = 7-24-14)

コンピューター化で雇用が二極化、中間スキル層が犠牲に = 米調査

米マサチューセッツ工科大学 (MIT) のデービッド・オーター教授が執筆した論文で、オートメーションやコンピューター化により、世界中で高学歴の人や未熟練労働者に対する需要は高まったが、中間レベルの教育やスキルの人への需要が低下したことが明らかになった。 論文はワイオミング州ジャクソンホールの経済シンポジウム向けに執筆された。

ただ実際に賃金が上昇しているのは高学歴の労働者のみであり、未熟練労働者や中程度のスキルの労働者は賃金が低下している、という。 論文は、その背景として、中間スキル層の職が減るに伴い、この層の労働者が未熟練向けの職に流れ込んだことを指摘。 その結果、未熟練向けの職は買い手市場となり、賃金に低下圧力がかかったとしている。

教授は「コンピューター化は雇用の両極化に寄与したが、労働市場がタイトな状況以外では、賃金の両極化につながるとは考えにくい」とした。 そのうえで、コンピューター化時代の長期的な戦略は、人的資本に積極投資することで、「ハイテクに奪われるのではなく、ハイテクに補完されるようなスキルを持った労働者」を育てることだと主張した。 (Reuters = 8-25-14)

「みなし残業」の企業、求人で不適切記載 条件明示せず

「固定残業代」を導入する企業がハローワークに出した求人のうち、約 9 割に不適切な記載があったことがわかった。 調査した弁護士などでつくる「ブラック企業対策プロジェクト」は、長時間労働の温床になっているとして、実態を調べるよう、厚生労働省に申し入れた。

固定残業代は、一定額の残業代をあらかじめ定める仕組み。 違法ではないが、企業は、残業代が何時間分にあたるか書面に明示し、事前に決めた残業時間を超えて働かせたときは、超過した分を払わないといけない。 調査は今年 6 月、ハローワークのインターネットサービスを使い、「固定残業代」や、どんなに残業しても一定時間とみなす「みなし残業」の言葉を含む全国の 200 の求人を抽出。 9 割近い 179 の求人で残業代の額や残業時間などが明記されていなかった。 (佐藤秀男、asahi = 8-11-14)

◇ ◇ ◇

24 時間連続勤務・2 週間帰れず … すき家第三者委が報告

牛丼チェーン「すき家」で退職者が相次ぎ、多くの店が休業に追い込まれた問題で 31 日、運営するゼンショーホールディングス (HD) が設置した第三者委員会の報告書がまとまった。 長時間残業を強いられ、違法な労働環境が日常化していた。 経営陣は労働条件の見直しを約束したが、報酬返上などによる責任の明確化は考えていない。

すき家は今年 2 月、「牛すき鍋定食」の販売を始めたが、店舗の業務量が増えて退職者が続出した。 人手が足りず、 4 月にかけて 247 店舗が一時休業などに追い込まれた。 ゼンショーはこれを受け、4 月末に久保利英明弁護士を委員長とする第三者委を設置した。 第三者委はすき家の社員・バイト計 3 万人のうち、社員 561 人、バイト 468 人へのアンケートなどを実施した。

報告書によると、社員やバイトの残業時間が「過労死ライン」とされる月 100 時間を超えることが多かった。 ほとんどの社員が 24 時間連続で働いた経験があり、2 週間、自宅に帰れなかった社員もいた。 (佐藤秀男、末崎毅、宮崎健、asahi = 7-31-14)

大学進学率、過去最高の 51.5% 大学定員増が影響

今春の大学進学率が過去最高の 51.5% だったことが、文部科学省の調査でわかった。 子どもの数は減ったが、大学の定員が増えていることが影響しているという。 文科省が 7 日発表した学校基本調査(速報値)によると、2014 年の大学入学者(浪人なども含む)は 60 万 8,232 人。 18 歳人口(推計) 118 万 838 人に対する割合は、13 年比 1.6 ポイント増で、過去最高だった 11 年も 0.5 ポイント上回った。 短大・高専・専門学校を含む高等教育機関への進学率は 80.0% (前年比 2.1 ポイント増)で、初めて 80% 台を記録した。 (岡雄一郎、asahi = 8-10-14)

人手不足は本当か 雇用改善の陰で放置される格差

雇用改善をめぐる報道が増えています。 7 月末に発表された 6 月の有効求人倍率は 19 カ月連続で上昇し、1.10 倍と 1992 年 6 月以来の水準に達しました。 同月の完全失業率は前月比 0.2 ポイント上昇の 3.7% でしたが、新たに職探しをする人が増えたためで雇用者数自体は増えています。 ただ、手放しで喜べる状況ではありません。 有効求人倍率は、正社員に限ると 0.68 倍です。 要するに、倍率を押し上げているのはパートなど非正規雇用の求人で、正社員の需要は強くないのです。

現在、正社員を含めて人手不足が顕著なのは、震災復興や東京五輪の需要が追い風ながら技能労働者が足りない建設、運輸と、労働条件が比較的悪い飲食、小売りなどに限られます。 これらは賃金上昇などを通じて労働者を掘り起こすしかありませんが、一方で事務系など一般的な正社員の需要は弱く、まだまだ人員余剰感が残っています。 (asahi = 8-2-14)

◇ ◇ ◇

3 社に 1 社、採用人数確保できず リクルート 1 千社調査

3 社に 1 社は、採用予定数を確保できず人手不足 - -。 リクルートワークス研究所が初めて行った「人手不足」の実態調査から、人材確保の厳しさが浮き彫りになった。 人手不足と回答した企業の半数は解消の見通しをもっておらず、人手不足は長びく可能性が高い。 同研究所が 24 日発表した。 6 月、従業員 30 人以上の企業で採用活動をしている 1 千社にネットを通じて聞いた。 新卒が入社した 4 月以降 6 月までに行った中途採用が対象。

正社員では「人数を確保できた」と答えたのは 67.9%、「確保できなかった」は 32.1% で、3 社に 1 社にのぼった。 アルバイトとパートでも「確保できなかった」という回答が 30.6% にのぼり、小売業や飲食・サービス業では 4 割をこえた。 人数が確保できない企業の 52.7% は、人手不足が解消する見通しが「ない」とこたえた。

人手確保策では「未経験者を採用対象とした」が 27.0%、「アルバイト・パートの募集時の時給を引き上げた」が 26.7%。 女性や高齢者を積極的に採用対象とした企業は約 15% で、「主婦や高齢者の活用は道半ば。 見直しを進める必要がある。(戸田淳仁研究員)」という。 (末崎毅、asahi = 7-25-14)

◇ ◇ ◇

大阪の中小企業 3 割が人手不足 大商の 6 月調査

大阪商工会議所は、大阪の中小企業の3割で人手が不足しているとの調査をまとめた。 一方、正社員化など人手を確保するための費用がかかる手立てには消極的な企業が多く、不足感はさらに深刻になるおそれがある。

「従業員が不足している」が 30.0%。 「今後不足する懸念がある」が 33.3% で、人手不足への不安が広がっていることをうかがわせた。 これらのうち 9 割以上が業務への影響が「生じている」、「今後生じる懸念がある」と答えた。 人手を確保するための対策は十分とは言えない。 パートの正社員化については「実施した」、「検討中」は計 42.1%。 出産後や育児中の女性に働いてもらう対策をとっているかを聞くと、66.7% が「検討していない」だった。 (asahi = 7-6-14)

パナソニック、「年功要素」完全廃止へ 来春導入目指す

パナソニックは、全従業員の給与体系から年功要素を完全になくす案をまとめ、労働組合と協議に入った。 成果主義を徹底し、社員のやる気を引き出しつつ人件費も抑える狙いだ。 本体約 5 万 7 千人と一部グループ会社の社員が対象で、来年 4 月の導入を目指す。

管理職でない従業員の給与体系は現在、資格に基づくのが基本。 成果給も採り入れているが、一度上がった基本給部分が下がることはなく、年功要素部分が残っていた。 これを単純に、担当する役割の大きさに応じて給与を決める役割等級制度に改める。 年齢にかかわらず、等級が下がれば給与も減ることになる。 賞与は業績連動に移行している。 管理職についても 1999 年から年俸制を採り入れて成果主義を徹底し、年功要素はなくなっている。 (asahi = 7-30-14)

◇ ◇ ◇

ソニー、年齢による給与上昇を廃止へ 人件費削減へ改革

経営不振が続くソニーは、来年度をめどに給与制度を変える。 年齢に応じて給与が上がる仕組みをなくし、受け持つ仕事の内容を重視する。 人件費を抑えつつ、社員のやる気を引き出すねらいだが、労働組合の反発を招く可能性もある。 ソニー本体の約 1 万 4 千人が対象。 労組に来月提案し、合意すれば 2015 年度に変える。 抜本的な給与制度の変更は 04 年以来だ。 これまでも、能力や業務の専門性を基本給に反映させる割合を高めてきた。 ただ、一部には年次や経験などを考慮する部分を残していた。 (高木真也、asahi = 7-25-14)

日本の女性就労率改善「道のり長い」 国連開発計画総裁

国連開発計画 (UNDP) のヘレン・クラーク総裁が朝日新聞のインタビューに応じ、日本の女性の就労率が 48% とオランダ(約 8 割)など他の国々に比べて低いことについて「改善の道のりは長い」と指摘し、女性の社会参加を促した。

UNDP が発表した 2014 年版「人間開発報告書」によると、生活の豊かさを示す「人間開発指数 (HDI)」で日本は 17 位にとどまった。 総裁は「具体的な指標では(日本を上回った韓国やシンガポールとの)差はとても小さい。 ほぼ同じとも言える程度の差だ。」と指摘。 ランキングは他国と比べて改善点を探し出すのに役立つとし、「(日本でも)さらなる改善のための政策作りに役立てて欲しい」と述べた。

報告書は世界で大半の人が年金や失業保険などの包括的な社会的保護を受けていないことにも触れ、「どの開発段階の国にも社会的サービスの提供は可能」と訴えている。 総裁は「国民皆保険の考えは普遍的に適用できる」との考えを示し、「地元の町医者での診察から制度設計を始め、成長の度合いに合わせて拡充すればよい」と強調した。 (金成隆一、asahi = 7-28-14)

◇ ◇ ◇

働く女性 100 万人増加可能 … 経済財政白書

甘利経済財政相は 25 日午前の閣議に、2014 年度の年次経済財政報告(経済財政白書)を提出した。 少子化で労働力人口が減る中、働く女性と高齢者を増やすことが日本経済の重要な課題だとした。 待機児童を減らすなどの子育て対策を充実させることで、約 100 万人の女性が新たな労働力になると指摘した。

甘利経財相は同日の閣議後記者会見で、白書について「日本経済の持つ潜在力を引き出し、その可能性を広げることが重要だと指摘している。 幅広い議論の素材となることを期待している。」と述べた。 白書は、日本の労働力人口は 30 年には 13 年(約 6,600 万人)より約 900 万人少ない約 5,700 万人になると見込んだ。

13 年時点で女性の労働力人口は約 2,800 万人。 このほかに、子育てなどで今は仕事に就くことをあきらめているものの、可能なら働きたいと考えている女性が 300 万人以上いると指摘。 育児と仕事を両立させられる環境が整えば、約 100 万人の女性が働けるようになるとした。 また、働く女性の割合が高い北欧諸国では、教育や医療・介護分野で活躍する女性が多いことを踏まえ、日本もこうした分野の雇用を増やすべきだと提言した。

高齢の男性については、定年退職後に再雇用されると賃金が下がる傾向があることから、高度な技能や専門性の高い知識を持った高齢者が、能力に見合った賃金を得られる仕組みが必要だと指摘した。 (yomiuri = 7-25-14)

◇ ◇ ◇

女性管理職の登用目標、経団連主要企業が公表 資生堂など 3 社が「30%」明記

経団連が 14 日、女性の役員・管理職登用に関する目標を定めた会員企業の自主行動計画を公表し、トヨタ自動車など 27 社が数値目標を盛り込んだ。 このうち、2020 年に女性管理職比率 30% 達成を促す安倍晋三政権の目標と同水準を目指す企業が、資生堂、セブン & アイ・ホールディングス、損害保険ジャパンの 3 社あった。

経団連の公式サイト上で計画を公表したのは会長・副会長会社など 47 社。 経団連は「定性・定量は問わない」としたが、27 社が自主的に数値目標を掲げた。 経団連審議員会副議長で、女性の活躍推進委員会共同委員長の前田新造・資生堂相談役は「各社事情が違うので数値は単純比較すべきではない。 経営者にとっては、決して義務的でなく、重要な経営戦略の一環で主体的に取り組むものだ。」と強調した。

具体策として、セブン & アイは、育児中の女性社員のランチミーティングや男性の育児参加のためのコミュニティー活動を展開するほか、女性管理職向けの啓発活動などを進める。 26 年 4 月時点の女性リーダー比率がすでに 26.8% という資生堂は、男女問わず人材育成を強化し生産性の向上につながる働き方の見直しを進め、「能力ある女性リーダーの任用を目指す」とした。 経団連は 15 日の幹事会で自主行動計画策定と掲載を要請する一方、約 1,300 社の全会員に対し、文書で協力を要請し、12 月の公開を目指す。 (sankei = 7-14-14)

◇ ◇ ◇

女性の育休取得率 76%、2 年連続減 男性は 2% に改善

厚生労働省は 23 日、2011 年 10 月 - 12 年 9 月に子どもが産まれた家庭で、昨年 10 月 1 日までに育休を取り始めた人の割合が、女性は 1 年前より 7.3 ポイント少ない 76.3% と 2 年続けて減る一方、男性は同 0.14 ポイント高い 2.03% と 2 年ぶりに増えたと発表した。 女性が減ったのは、従業員 5 - 29 人の事業所で取得した人の割合が 58.6% と 1 年前より 14.8 ポイント下がったため。 30 人以上は 91.1% で、同 1.1 ポイントの改善だった。 全国 5,862 事業所に調査票を送り、7 割が回答した。 (asahi = 6-23-14)

◇ ◇ ◇

成長戦略で女性登用の目標義務化 企業と国、自治体に

政府が今月まとめる新たな成長戦略に盛り込む女性の活躍推進策の全容が 3 日、分かった。 企業と国、地方自治体に対し、女性の幹部登用についての目標設定や自主行動計画の策定、情報開示を義務づけ、来年の通常国会に関連法案提出を目指すことなどが柱。 企業の取り組みを進めるため、優遇策も検討し、2014 年度中に結論を出すとした。

安倍政権は減少しつつある労働力人口の確保には女性の力が不可欠としており、女性の活躍を進めている。 法整備によって「20 年に指導的地位にある女性の割合を 30% 程度にまで増やす」とした政府目標を実現させる狙いがある。 (kyodo = 6-3-14)

◇ ◇ ◇

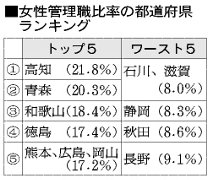

管理職・起業家 … 女性の活躍、1 位は高知県 内閣府調査

女性の活躍が最も進んでいるのは高知県 - -。 都道府県別に企業やお役所の管理職についたり、起業したりした人に占める女性の割合を、内閣府が初めてランキングにしたところ、高知県が 1 位になった。

地域の課題に応じ、女性の就労支援に役立ててもらおうと、総務省の就業構造基本調査をもとに、働く人や管理職(民間、公務員を含む)、起業した人など分野ごとに女性が占める比率をランキング化した。 高知県は働く人、管理職、起業した人に占める女性の割合が、いずれも全国 1 位だった。 一方、働く人、管理職ともに 40 位以下と低いのは埼玉や神奈川県だった。 (岡林佐和、asahi = 5-10-14)

前 報 (2-1-14)

若者を正社員にしよう 新法検討、ブラック企業対策も

田村憲久厚生労働相は 19 日、若者の正社員化を進める新たな法律づくりを検討する考えを明らかにした。 非正規社員を正社員にする企業に助成金を出すことなどを中心に、中身を詰める。 与党と協議した上で、早ければ来年の通常国会への法案提出をめざす。

視察先の北海道平取町で、記者団に語った。 5 月の有効求人倍率が 1.09 倍と約 22 年ぶりの高水準になるなど、働く環境は改善傾向にある。 こうした状況について、田村氏は「不本意に非正規で働いている若者が、正規(社員)になる絶好のチャンスで、支援をしたい」と述べた。 新法では、過酷な労働環境の「ブラック企業」対策を盛り込むことも検討する。 また、月内に「正社員実現加速プロジェクト」を開始。 全国の労働局などを通じて企業や経済団体に対し、年齢に関わらず正社員化を進めていくよう要請もしていくという。 (asahi = 7-19-14)

最低賃金より高い生活保護費 5 都道県に拡大

国が定める最低賃金で働いた場合の収入より、生活保護で受け取る額の方が高い「逆転現象」が、北海道、宮城、東京、兵庫、広島の 5 都道県に拡大したことが、厚生労働省のまとめでわかった。 昨年の引き上げで北海道を残して逆転は解消したが、働き手が負担する社会保険料が上がったことなどが影響した。

最低賃金はこれより低い額で人を雇うと違法になり、引き上げは非正社員の賃金の底上げにつながる。 厚労省の審議会が目安を示し、各都道府県ごとに毎年見直される。 いまは全国平均で時給 764 円。 働き手の意欲をそぎかねないため、2008 年施行の改正最低賃金法は生活保護水準との逆転解消を求め、大幅アップが毎年続いて逆転地域は減る傾向にあった。 昨秋の引き上げで 10 都府県で逆転が消え、残りは北海道だけとなった。 (山本知弘、asahi = 7-16-14)

◇ ◇ ◇

22 年ぶりに 1 万人以上減 4 月の生活保護受給者

4 月に生活保護を受けていた人は 215 万 9,847 人で、前月より 1 万 1,292 人減った。 厚生労働省が 9 日、速報値を公表した。 例年 4 月は就職の増加などで受給者は減る傾向にあるが、1 万人以上減るのは 1992 年 4 月以来 22 年ぶりだ。 受給世帯数は前月より 1,922 世帯減り、160 万 241 世帯だった。

3 月は受給者数、世帯数ともに過去最多を記録していた。 今回の減少について同省の担当者は「景気の回復傾向で、保護から脱却する人が増えた」とみる。 ただ世帯別にみると、高齢者世帯だけは前月より 5 千世帯以上増えており、高齢化による増加傾向に歯止めはかかっていない。 (asahi = 7-9-14)

◇ ◇ ◇

生活保護世帯、160 万を超す 47% が 65 歳以上

3 月の生活保護の受給世帯は過去最多の 160 万 2,163 世帯となり、前月より 3,345 世帯増え、初めて 160 万世帯を超えた。 厚生労働省が 4 日、速報値を公表した。 65 歳以上の「高齢者世帯」が 2 万世帯以上増え、全体の数を押し上げた形だ。 受給者は前月より 4,758 人多い 217 万 1,139 人で、こちらも過去最多を更新した。

受給世帯の内訳をみると、「母子世帯」や「傷病・障害者世帯」、働ける世代を含む「その他世帯」はいずれも前月より減った。 高齢者世帯の増加が目立っている。 全体に占める割合でも高齢者世帯が 47% を占めている。 同省保護課の担当者は「雇用状況の改善で、高齢者以外は働き口を見つけて受給者は減少傾向にある。 高齢者は仕事が少なく、受給世帯を減らすのは難しい。」とする。 無年金や低年金で生活保護を受けるようになった高齢者が、貧困から抜け出せない問題が深刻になっている。 (asahi = 6-4-14)

労災申請 最多 1,409 人 パワハラ・セクハラで精神疾患

職場でのパワハラやセクハラ、働きすぎで精神疾患となり、平成 25 年度に労災申請した人は、前年度比 152 人増の 1,409 人と過去最多だったことが 27 日、厚生労働省のまとめで分かった。 5 年連続で 1 千人を超す高水準で、30 - 40 代の働き盛りが 6 割を占めた。 一方、労災認定されたのは 436 人で、「嫌がらせやいじめ」、「セクハラ」が原因だったケースがともに過去最多となった。

まとめによると、精神疾患による労災申請は集計を始めた昭和 58 年以降最多となった。 業種別では、「製造業」の 249 人を筆頭に、「医療・福祉 (219 人)」、「卸売・小売業 (199 人)」、「運輸・郵便業 (147 人)」が上位を占めた。 職種別では、就労人数の多い「一般事務(227 人)」、「商品販売(90 人)」が多く、年齢別では、▽ 20 代 277 人、▽ 30 代 428 人、▽ 40 代 421 人、▽ 50 代 218 人 - と 30 - 40 代が中心。

一方、労災認定された 436 人の内訳は男性 289 人、女性 147 人。 前年度より 39 人減ったが過去 2 番目に多かった。 うち 63 人が自殺(未遂を含む)を図るなど深刻な状態にあった。 精神疾患の原因について「嫌がらせやいじめ(パワハラ)」と認定されたのは 55 人、「セクハラ」は 40 人でともに過去最多となり、特にパワハラは「仕事量が増えた(55 人)」とともに原因のトップに並んだ。

平成 23 年 12 月にパワハラ、セクハラに関する認定基準が変わり、「労災認定されやすくなったことが影響したとみられる(厚労省)」という。 厚労省は「仕事が理由でストレスを感じている人が増えている。 パワハラなどの防止に向け、職場でのセミナーを開くなど対策を進めたい。」としている。 (sankei = 6-28-14)