農薬ネオニコチノイドを規制する世界、行動しない日本

「沈黙の春」を書いたレーチェル・カーソンが亡くなって、今年で 50 年になる。 第 2 次大戦後、DDT は鳥や人に無害な「奇跡の化学物質」として殺虫剤や農薬に広く使われた。 だが、「沈黙の春」で環境や人体への危険性が知られるようになり、生産は中止された。 いま害が少ない農薬として最も使われている種類がネオニコチノイドだ。 犬や猫のノミ取り、シロアリ駆除剤など家庭にも広く行きわたる。 ただ、「夢の物質」はたいてい問題も抱えている。

ネオニコチノイドは、世界各地で昆虫の激減との関連が指摘されている。 国際自然保護連合 (IUCN) に助言する「浸透性農薬タスクフォース」は 6 月、初の総合的な評価書を発表した。 世界 15 カ国の科学者が、4 年かけて 800 の学術論文を分析した結果、効果は土壌中で数年間も持続し、環境中の濃度は年々増加している。 その影響は、ミミズやミツバチ、チョウ、淡水貝、鳥、魚など、様々な生物に及んでいることが分かったという。

ニコチンに似た神経毒で、人への悪影響も懸念される。 欧州食品安全機関 (EFSA) は昨年末、胎児の脳に影響を与える恐れがあるとして一部の摂取基準の引き下げ検討を勧告。 欧州連合 (EU) は、ネオニコチノイドのうちクロチアニジンなど 3 種を一時的に使用禁止にした。 オバマ米大統領も、ミツバチなど花粉媒介生物の保護に向けたタスクフォースを立ち上げるとの覚書を発表した。

日本はミツバチの減少との関連を認めないばかりか、食品中のクロチアニジンの残留基準緩和に動いた。 住友化学の要請である。 現在は食品安全委員会に差し戻され、改めてパブリックコメント中だ。 最近の日本は、経済的にマイナスになる環境政策は、世界で最後にやればいいと思っているようにしか見えない。 (編集委員・石井徹、asahi = 7-23-14)

◇ ◇ ◇

ミツバチ大量死、原因は害虫用殺虫剤 分析で成分検出

夏に北海道などの北日本で多発しているミツバチの大量死現象は、害虫のカメムシを駆除するため水田に散布される殺虫剤が原因の可能性が高いとする調査結果を 18 日、農研機構畜産草地研究所(茨城県つくば市)などの研究チームがまとめた。

研究チームは 2012 年夏、北日本の水田地帯に養蜂家がミツバチの巣箱を置いた 8 地点(計 415 箱)を調査。 1 カ月間に 5 地点で、巣箱の近くで死んだミツバチが山のように積み重なっているのを確認した。 死んだミツバチを分析したところ、全てからネオニコチノイド系を中心に 2 種類以上の殺虫剤成分が検出された。 ウイルスによる病気やスズメバチの襲来などはなく、カメムシ用の殺虫剤が原因の可能性が高いと結論づけた。 (山本智之、asahi = 7-19-14)

豚肉価格高騰、家計に影響じわり 昨夏の猛暑など背景に

冷しゃぶなどで夏の消費が高まる豚肉が値上がりしている。 昨年の猛暑や伝染病の影響で出荷数が減ったためで、6 月は国産豚肉が昨年より 3 割高かった。 年末にかけて例年より高値の傾向が続く見通しで、食卓にも影響がでそうだ。

東京食肉市場の 6 月の卸値(枝肉)は 1 キロ当たり 666 円と昨年同月より 3 割高かった。 7 月は 600 円前後だが、それでも昨年より約 2 割高い。 昨夏の猛暑で種付けが十分できず、昨秋以降、子豚がかかると高い確率で死ぬ豚流行性下痢 (PED) が出荷の減少に追い打ちをかけたためだ。 豚は生後 6 カ月で出荷時期を迎える。 年末にかけて出荷が増え価格が下がるのが通例だが、今年 4 - 6 月に約 27 万頭の子豚が PED で死んだため、10 - 12 月の出荷数が 4 - 5% 減ると農林水産省は試算している。 (澄川卓也、asahi = 7-22-14)

DNA 鑑定だけで父子関係取り消せず 最高裁が初判断

DNA 型鑑定で血縁がないと証明されても、それだけで一度決まった父子関係を取り消すことはできない。 最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は 17 日、3 家族が争ってきた裁判の判決で、そうした判断を初めて示した。 法律上の父子には、血縁よりも「子の安定した身分保障」が優先されるとした。

5 人の裁判官のうち、2 人はこの結論に反対した。 父子関係を 116 年前に定義した民法の「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」 = KM = が、現代の科学鑑定で否定されるかが最大の争点だった。 この日の判決では複数の裁判官が国会などでの対応を求める意見を出しており、親子関係をめぐる議論が高まりそうだ。

争っていたのは北海道、近畿地方、四国地方の各夫婦(2 夫婦はすでに離婚)。 訴えなどによると、このうち北海道と近畿の夫婦は、妻が夫とは別の男性と交際。 出産した子と交際男性との間で DNA 型鑑定をしたところ、生物学上の父子関係が「99.99%」との結果が出た。 これを受けて妻が子を原告として、夫とは親子でないことの確認を求めて提訴した。 (西山貴章、asahi = 7-17-14)

「老老介護」、自宅介護の半数超す 団塊世代が高齢化

同居の家族が主に介護を担う世帯のうち、介護される人だけでなく、する人も 65 歳以上という世帯の割合が 5 割を超えた。 厚生労働省が 15 日発表した 2013 年の国民生活基礎調査でわかった。 団塊の世代が高齢者となり、「老老介護」の広がりが深刻な問題となりそうだ。

調査は 13 年 6 - 7 月に実施。 介護については、原則自宅で介護されている 7,270 人(有効回答率 87%)の家族を対象にした。 主に介護をする人は、同居する家族が 61.6% で最も多く、介護サービスの事業者 (14.8%)、別居の家族ら (9.6%) が続いた。 主な介護者が同居家族と回答したうち、介護する側、される側とも 65 歳以上の世帯は 51.2%。 前回 10 年の調査から 5.3 ポイント増え、この調査が始まった 01 年以降、初めて半数を超えた。 ともに 75 歳以上という世帯も前回調査より 3.5 ポイント増え、29.0% に達した。 (高橋健次郎、asahi = 7-15-14)

若い世代「幸福度」低め 厚労省調査、女性より男性低く

高齢者に比べて若い世代の「幸福度」は低め - -。 厚生労働省が 20 - 80 代の男女を対象にした健康意識に関する調査で、こんな傾向が明らかになった。 仕事や職場の人付き合いに悩みがある人の方が幸せを感じておらず、厚労省は「仕事上のストレスが現役世代の幸福度を押し下げている」と分析している。

今年 2 月、全国の 20 - 80 代の男女 5 千人からインターネットで回答を得た。 調査結果は 8 月ごろの閣議に報告する 2014 年版の厚生労働白書に盛り込まれる。 自分がどの程度幸せかを 10 点満点で尋ねたところ、平均は 6.38 点。 世代別では、65 歳以上は 6.92 点だったが、40 - 64 歳は 6.25 点、20 - 39 歳は 6.03 点と若い世代ほど低かった。 性別でも差があり、女性全体の 6.62 点に対し、男性全体は 6.12 点だった。

不安や悩みの内容についての質問(複数回答)では、20 - 64 歳の現役世代の男性は「仕事上のこと」に悩む割合が約半数に上った。 「職場の人付き合い」も 3 割程度おり、いずれも女性よりも高かった。 仕事や職場の人付き合いに悩みを抱える人の「幸福度」は平均 5.79 点と、仕事の悩みを抱えていない人(6.59 点)より低かった。 不安や悩みを世代別に見ると、20 - 39 歳は「生きがい・将来のこと」が 50.8% でトップ。 40 - 64 歳は「収入・家計・借金」が 45.3%、65 歳以上は「自分の健康・病気」が 64.9% で最も高かった。 (kyodo = 7-13-14)

ガソリン、11 週連続値上がり = 5 年 10 カ月ぶり高値 - 全都道府県で上昇

資源エネルギー庁が 9 日発表したレギュラーガソリンの1リットル当たりの店頭価格(全国平均、7 日時点)は、前週より 1.3 円高い 169.7 円となった。 値上がりは 11 週連続で、5 年 10 カ月ぶりの高値を付けた。 国際情勢の悪化で膨らんだ原油の輸入コストを販売価格に転嫁する動きが一斉に進み、全都道府県で上昇した。

石油元売り大手各社が 6 月下旬から、イラクやウクライナの政情不安を理由に卸売価格を 2 週連続で大幅に引き上げたことを受け、傘下の給油所が相次いで値上げした。 価格を調査する石油情報センターの担当者は「昨年から上昇を続けてきた原油の輸入費用を販売価格に転嫁しきれていない給油所もある。 ガソリン価格は当面、高止まりする。」と指摘した。 (jiji = 7-9-14)

◇ ◇ ◇

ガソリン値上がり 9 週連続 電気料金に影響も

ガソリン価格が 9 週連続で値上がりした。 今週のレギュラー価格(23 日現在)は、全国平均で 1 リットルあたり 167.4 円と、前週より 0.4 円上がった。 5 年 9 カ月ぶりの高値水準だ。 イラク、ウクライナ情勢の混乱で原油の取引価格が上がっており、今後も高止まりする可能性がある。 ガソリン価格は日本エネルギー経済研究所が 25 日発表した。 消費税込みではじいている。 消費税率が 8% に上がる前は 1 リットルあたり 159 円(3 月 24 日現在)だった。 この 3 カ月で 8.4 円上昇した。

研究所によると、原油の 8 割を中東から輸入する日本が指標にしているドバイの原油価格は、直近で 1 バレル = 111 ドル。 昨年 9 月にシリア情勢が緊迫化したとき以来、「高値圏」とされる 110 ドルを超えた。 イスラム過激派の武装勢力の侵攻で産油国のイラク情勢が悪化した 6 月中旬に、一気に 5 ドルほど上がった。 ウクライナ問題では、産油国のロシアに対するさらなる経済制裁への懸念がくすぶる。 ロシア産原油が欧州に安定供給されるかどうか、不安が続く。

ガソリンの小売価格に、原油価格の上昇が本格的に反映されるのはこれからとみられ、来週も値上げを見込む。 石油元売り会社でつくる石油連盟の木村康会長(JX ホールディングス会長)は 23 日の記者会見で、「原油価格は今後、110 ドルから 115 ドルで推移すると考えている」と見通しを述べた。 原油高は、ガソリンだけでなく、原油価格と連動しやすい液化天然ガス (LNG) などの価格上昇にもつながる。 電気料金が高くなる可能性もあり、個人消費や企業活動にマイナスに作用しかねない。 (asahi = 6-25-14)

奨学金ならぬ「奨学米」 支え合う大学生と農家

首都圏に住む大学生に地方の農家が米を送って食生活を支え、大学生は農作業を手伝う。 奨学金ならぬ、「奨学米」と呼ばれる取り組みが広がりつつある。 農業や食への関心を深める学生と、将来の販路拡大をちょっぴり期待しながら交流を楽しむ農家。 遠く離れた支え合いが続く。

東京都杉並区に家族とともに暮らす女子栄養大学 3 年の牧野瑠璃(るり)さん (20)。 6 月、自宅で炊いて食べていた米は、スーパーなどで買ったものではなかった。 米農家から直接受け取ったコシヒカリだ。 送り主は、新潟県境にある福島県只見町の菅家(かんけ)大和さん (36)。 米販売店も営む菅家さんが米を数十キロ提供する代わりに、牧野さんは年数回、菅家さん宅に 2 泊ずつして農作業を手伝うことになっている。 (佐藤恵子、asahi = 7-4-14)

食害のニホンザル「10 年で半減へ」 環境・農水両省

野生のニホンザルによる農作物被害を防ごうと、環境省と農林水産省は、田畑を荒らす群れを今後 10 年間で半減させる目標を決めた。 これまで猟銃やわなで 1 匹ずつ捕まえてきたが、社会性のあるニホンザルは群れで動き、農作物を食べる行動が次世代に引き継がれるため、大型のオリなどを使い、群れを狙う対策に新たに乗り出す。

環境省の調べでは、ニホンザルは、全国に推定 15 万 5 千匹、群れは 3 千ある。 北海道、茨城、沖縄県を除く 44 都府県で確認され、生息域の面積は過去 25 年間で 1.5 倍に拡大した。 人里近くで農作物を食べて生活する群れもあり、農水省によると、野菜や果樹を中心に年間約 15 億円の農業被害が続いている。

2 日には、専門家によるニホンザルの管理に関する検討会が都内で開かれた。 環境省は、自治体が計画を立てる際の指針を来年度中に見直す方針を提示。 加害群の特定や捕獲の効果を高めるモデル事業も支援するとした。 実際の対策はこれまで通り都府県や市町村が担う。 (奥村輝、asahi = 7-4-14)

セブンの「駅ナカ」、四国進出 3 年で JR の 40 駅に

セブン-イレブン・ジャパンは 4 日、JR 四国の駅構内に出店する計画を明らかにした。 約 40 の駅にある「キヨスク」などの売店を3年かけて、順次セブンに切りかえる。 セブンは JR 西日本の駅への出店も進めており、「駅ナカ」への出店を加速させる。 JR 四国の駅構内にはコンビニ型の「ビッグキヨスク」と小型の「キヨスク」がある。 フランチャイズ契約を結び、看板をセブンにかけかえる。 セブンの弁当やサンドイッチ、独自ブランド「セブンプレミアム」の商品などを置く。 コンビニ型の店ではいれたてコーヒーを扱い、ATM も置く予定だ。

コンビニの駅ナカ出店では、ファミリーマートが JR 九州や近畿日本鉄道などに約 430 店を展開。 ローソンも東京急行電鉄などに約 50 店ある。 セブンは京浜急行電鉄などに約 70 店あるほか、JR 西に今後 5 年で約 500 店を出す予定だ。 一方、JR 東日本の駅には約 870、JR 東海には約 240 の売店があるが、それぞれの子会社が運営している。 (asahi = 7-4-14)

◇ ◇ ◇

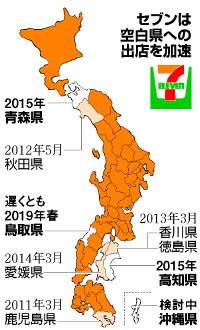

セブン-イレブンない県、ゼロへ 沖縄出店を検討

コンビニエンスストア最大手のセブン-イレブン・ジャパン(東京)が、沖縄県に初めて出店する検討に入った。 市場調査に着手しており、店舗網や商品戦略を今後、詰める。 現時点で店がない 4 県のうち、高知、青森、鳥取への数年以内の進出も決めた。 沖縄出店が実現すれば、全都道府県への進出が完了する。

高知、青森には 2015 年にも出店できるよう、弁当や総菜などをつくる提携業者の専用工場と商品の供給態勢を整えている。 鳥取でも、こうした出店準備を始めた。 街なかに店をつくるほか、この 3 月に提携を発表した JR 西日本の駅にある「キヨスク」などが、遅くとも 19 年春までにセブンに衣替えする。

大都市部から店舗網を築き、専用工場からの供給を重視するセブンにとって、隣県から陸路で効率的に商品を運べない沖縄での出店は、ハードルが高かった。 ただ、全国でも数少ない人口増加県で若い世代も多く、「魅力あるマーケット(幹部)」と位置づける。 一気に店の数を増やして採算がとれる供給網を整備できるかどうかや、地域の味を生かした商品戦略の検討も重ね、具体的な進出時期を決める。 (平林大輔、asahi = 5-18-14)

溺れたら「ウイテマテ」! 世界で注目、日本語で広がる

溺れた時の合言葉は「ういてまて」。 東日本大震災の津波から子どもの命を救った、自己救助法が、海外で注目されている。 タイやスリランカでは講習会が開かれ、「UITEMATE」の日本語とともに広まっている。 「ういてまて」は、水面に大の字になって仰向けで浮いた状態で、救助を待つ方法だ。

水難学会長の斎藤秀俊・長岡技術科学大教授が 2000 年、運動靴が水に浮くほど軽い素材を使っていることにヒントを得て、浮力を生かした方法を考えた。 現在、学会メンバーの救急救命士らが全国の小学校などで講習会を開き、普及を目指している。 溺れて助けを求めようとすると水中で立った状態になる。 水面より上に出るのは頭の一部だけで、「助けて」と手を上げると体全体が沈み、最悪の場合数分後には心肺停止状態になる。 (錦光山雅子、asahi = 6-27-14)

近親相姦の「不当な賛美」って何? 「不健全」漫画指定

出版大手 KADOKAWA の漫画「妹ぱらだいす! 2」を先月、東京都が「不健全図書」に指定した。 描写の過激さではなく、物語の設定を理由に性描写を規制する都青少年健全育成条例の新基準の初適用だ。 何が "不健全" とされたのか。 2010 年末の条例改正時に「表現の自由を侵す」との批判が上がった新基準は、刑罰法規に触れたり近親者間で行われたりする性行為を「不当に賛美・誇張」した描写のある漫画やアニメ、ゲームなどについて、18 歳未満への販売・閲覧を規制するというもの。

「妹ぱらだいす! 2」はすべて母親の違う妹 5 人と同居する主人公と妹たちとの性行為が描かれるが、性器部分は消してある。 この作品について、出版関係者や保護者団体代表らでつくり毎月開かれる都青少年健全育成審議会が都の諮問を受け、「不健全図書に指定すべきだ」と答申。 都が指定した。 都青少年・治安対策本部総合対策部の勝又一郎・連絡調整担当課長は「描かれているのは明確に兄妹間の性行為であり、かつ物語全体が、それを『よくないこと』として描いていないことが『不当に賛美・誇張』にあたる、と審議会が判断した」と話す。

だが、諮問前に都が出版・販売関係の業界団体に聞き取りをしたところ「倫理的に問題」、「主人公の男性が近親者間の性交を日常的な行為と考えている」として「指定該当」とする意見がある一方、「内容自体、非現実的。 ひわい感もなく、この程度ならば許容範囲」、「近親相姦を『不当に賛美』しているとは言えない」と指定に反対の意見もあった。 (小原篤、asahi = 6-26-14)

総人口、5 年連続で減少 = 自然減は最多の 23 万人 - 総務省

総務省が 25 日発表した住民基本台帳に基づく 2014 年 1 月 1 日現在の日本人の総人口は、前年同期比 0.19% 減(24 万 3,684 人減)の 1 億 2,643 万 4,964 人となり、5 年連続で減少した。 出生者数が 103 万 388 人と、955 人の微増に転じたが、高齢化により死亡者数が過去最多の 126 万 7,838 人を記録。 出生者数が死亡者数を下回る人口の「自然減」が過去最多の 23 万 7,450 人となった。 自然減は 7 年連続。 (jiji = 6-25-14)

◇ ◇ ◇

合計特殊出生率、微増 1.43 団塊ジュニアの増加背景

2013 年の合計特殊出生率は 1.43 で、前年を 0.02 ポイント上回った。 厚生労働省が 4 日公表した人口動態統計でわかった。 上昇は 2 年連続だ。 晩婚化で、30 代になって産む 30 - 40 代の団塊ジュニア世代が増えていることが背景にある。 ただ、人口が維持できる水準ではなく、今後も減少に歯止めがかかりそうにない。

合計特殊出生率は、1 人の女性が生涯に産むだろうと想定される数。 人口を維持できる水準は 2.07 とされる。 1970 年代前半の第 2 次ベビーブームまで 2 以上の水準が続いたが、75 年に 2 を割ってからは減少傾向に転じ、05 年には過去最低の 1.26 になった。 その後はわずかながら上昇傾向が続く。 (asahi = 6-4-14)

◇ ◇ ◇

子どもの割合、過去最低 15 歳未満の子どもは 12.8%

5 日はこどもの日。 日本の人口に占める子どもの割合は 40 年連続で低下し、過去最低となったことが分かりました。 総務省が 4 月 1 日に実施した人口推計調査によりますと、15 歳未満の子どもの割合は 12.8% にとどまり、去年より 0.1 ポイント低下。 過去最低を更新しました。 子どもの割合は 1950 年には 3 分の 1 を超えていましたが、1975 年以降 40 年連続で減り続けています。 また、子どもの数も 1,633 万人にとどまり、33 年連続の減少。 やはり過去最低を記録しています。

都道府県別の子どもの数は東京都と沖縄県だけが増加。 子どもの割合が一番高いのは沖縄県の 17.6%、一番低いのは秋田県の 10.9% でした。 人口 4,000 万人以上の国で子どもの割合を比べると、やはり日本が最低で、次いでドイツ、イタリアの順でした。 逆に割合が一番高かったのはタンザニアの 43.9% でした。 (毎日放送 = 5-4-14)

◇ ◇ ◇

14 歳以下、過去最低の 12.9% 人口推計

総務省は 15 日、2013 年 10 月 1 日現在の人口推計を発表した。 総人口は前年比 21 万 7 千人 (0.17%) 減の 1 億 2,729 万 8 千人で、3 年連続の減少。 年少人口(0 - 14 歳)の割合が 12.9% と過去最低となる一方、65 歳以上が 25.1% と 4 分の 1 を超え、少子高齢化がいっそう進展した。

日本人のみの人口は 0.2% 減の 1 億 2,570 万 4 千人で、比較できる統計がある 1950 年以降で最大の減少幅だった。 在日外国人が 3 万 7 千人増に転じたことで、外国人を含む総人口は過去 3 番目の下げ幅にとどまった。 人口が多い「団塊の世代」の高齢化に伴い、生産年齢人口(15 - 64 歳)は 116 万 5 千人減の 7,901 万人に低下。 32 年ぶりに 8 千万人台を割った。 総人口に占める割合は年少人口が 0.1 ポイント減、生産年齢人口も 0.8 ポイントの低下で、65 歳以上は 1.0 ポイント上昇した。

福島県は人口流出が続くものの、減少幅は 0.62 ポイント縮小し、全国で最も改善した。 千葉県が 0.28 ポイント、岩手県が 0.17 ポイントそれぞれ減少幅が縮小したほか、宮城県は増加に転じ、被災県の人口減に歯止めがかかりつつある傾向がうかがえた。 (asahi = 4-15-14)

◇ ◇ ◇

高齢世帯 : 将来推計 2035 年には 41 道府県で 40% 超

2035 年、世帯主が 65 歳以上の高齢世帯の割合は 41 道府県で 40% を超える - -。 国立社会保障・人口問題研究所が 11 日に公表した都道府県別世帯数の将来推計(5 年ごとに公表)で、こうした見通しが明らかになった。 高齢世帯のうち、独り暮らしの割合は 46 都道府県で 30% 以上となり、都市部を中心に 9 都道府県では 40% を上回る。 また 1 世帯あたりの平均人数は全都道府県で減り続け、最少の東京都は 15 年に 2 人を割り込んで 1.97 人となる。

全世帯に占める高齢世帯の割合は、35 年に全国平均で 40.8% (10 年は 31.2%)に達する。 最高の秋田県は 52.1% だ。 75 歳以上の世帯主の割合が 20% を超すのも 45 道府県に及ぶ。 高齢世帯のうち、独居の割合(同 30.7%)は 35 年には 37.7% となる。 都道府県別では、山形県を除く 46 都道府県で 30% を超す。 高齢の独居世帯は全都道府県で増え、最も多い東京都は 104 万 3,000 世帯と 100 万世帯を突破する。

世帯の単身化は全世代で進み、25 年にはすべての都道府県で単独世帯の割合が最大になるとみている。 同研究所の鈴木透部長は「3 世代同居の減少や、晩婚化・未婚化で 65 歳以上の未婚割合が増え始めた」と指摘している。 総世帯数も、25 - 30 年は、沖縄県を除く全都道府県で世帯数の減少が始まる。 1 世帯の平均人数は 35 年に全都道府県で減少に転じ、10 年は 2.03 人で最少の東京都は 1.87 人にまで減る。 (中島和哉、mainichi = 4-11-14)

節電うたい高額シール購入勧誘 国民生活センターに相談相次ぐ

「ブレーカーに貼ると、マイナスイオン効果で電気代が安くなる」として、高額なシールの購入を勧誘されたとの相談が昨年から各地の消費生活センターに相次いで寄せられていることが 21 日、分かった。 国民生活センターによると、相談者の多くが「効果がなかった」と話している。

センターによると、知人らの紹介で販売元のセミナーなどに参加し、シールの購入を勧誘されるケースが多い。 人にシールを紹介すると販売元から報酬がもらえるといい、マルチ商法の仕組みと酷似している。 シールは縦約 2 センチ、横約 5 センチで販売価格は 3 万 - 5 万円とみられる。 屋内のブレーカーなどに貼るとマイナスイオンが発生、静電気を緩和することで電気の流れが良くなり、電気代が 3 - 4 割安くなるとうたっている。

シールをめぐるトラブルは 2013 年に初めて発覚。 これまでに東北、関東、近畿、中国地方など各地の高齢者らから 20 件以上の相談があった。 国民生活センターは「相談に至らず、表面化していないケースも多いのではないか」と懸念する。 関東地方の 70 代女性は昨年夏、知人から紹介されシールを購入。 親族ら 5 人に紹介し、販売元から約 3 万円の報酬をもらったが、節電効果は得られなかったという。

節電効果をうたう器具のトラブルを巡る各地の消費生活センターへの相談は、12 年度は 274 件だったが、昨年度はシールに関するものも含め 369 件に増えた。 (kyodo = 6-21-14)

梅の里、遠い再生 PPV の広がりやまず

梅などの木に感染し、葉や果実に斑点を生じさせる「プラムポックスウイルス (PPV)」が広がっている。 国内で初めて確認された青梅市では、梅の名所の「梅の公園」で木をすべて伐採した。 都内の処分数も 2012 年度は 9 千本を超えた。 ウイルスの根絶から 3 年を待たないと再び植えられず、農家は先行きが見えない現状に悩む。

今年 4 - 5 月に 1,266 本の梅を伐採した梅の公園。 以前の分を加えると切り倒したのは約 1,700 本に上る。 今は背の高い木はなく、青々とした芝生が広がる。 梅の切り株の断面には、根を枯らす薬剤を注入するため、格子状に切り込みが入れられている。

「春のにぎわいが来年からどうなるんだろうね。 元の姿に戻るのに何年かかるのか ・・・。」 公園のそばで生まれ育った男性 (72) は寂しそうに話す。 自分の畑にも 15 本の梅を植えている。 1 本でも感染すればすべて伐採することになりかねず、不安を感じている。 (松崎敏朗、asahi = 6-15-14)

◇ ◇ ◇

太宰府天満宮の梅、ウイルス警戒 PPV 感染なら伐採

果樹の病気「プラムポックスウイルス (PPV)」の梅などへの感染が全国 10 都府県に広がっている。 有効なワクチンはなく、感染すれば伐採するしかない。 九州ではまだ感染例はないが、梅の名所で知られる太宰府天満宮や、果樹農家は気をもんでいる。

5 月中旬、太宰府天満宮(福岡県太宰府市)で梅の消毒作業が続いていた。 PPV を媒介するとされるアブラムシが見つかったためだ。 敷地内には、菅原道真を慕って京都から一晩で飛んできたという伝説にちなんだ神木「飛び梅」など、200 種 6 千本がある。 多くは願いを込めて植えられた「献梅」で安易に切ることはできないという。

「感染すればあっという間に広がる。 ウイルスが来ないよう天神様にお祈りするしかない。」 権禰宜(ごんねぎ)の毛利清彦さんはいう。 芽が出る前の 3 月中旬にも消毒し、毎日すべての梅を点検して警戒を強めている。 (岩波精、asahi = 6-1-14)

学校配慮 6 割どまり 性同一性障害相談 606 人

心と体の性が一致しない「性同一性障害」の可能性がある児童生徒に対し、学校現場はどんな配慮ができているのか。 文部科学省は 13 日、体の性に違和感を持ち、学校に相談している児童生徒が、全国の小中高校などで少なくとも 606 人いると発表した。 うち、学校側から何らかの配慮を受けていた児童生徒は、6 割の 377 人にとどまった。

調査は、全国の小中高、中高一貫校、特別支援学校(計約 3 万 7 千校、児童生徒数計約 1,400 万人)で昨年 4 - 12 月、本人や保護者が相談してきたことなどで、学校側が把握した事例を集計した。 本人が公表を望まない場合を除いていることなどから、実際はさらに多い可能性がある。

調査結果によると、全国で 606 人(男子 237 人、女子 366 人、無回答 3 人)が学校側に悩みや対応を相談。 うち、165 人が性同一性障害の診断を受けていた。 高校生が 403 人で最多。 中学生は 110 人。 小学生は低学年 26 人、中学年 27 人、高学年 40 人だった。

学校が配慮をしていたのは、62% に当たる 377 人。 心の性別に応じた制服の着用を認めたり、職員用のトイレを使用させたりして、心の性に一致するよう取り組んでいた。 残りの 37% に当たる 228 人は、学校側は何ら対応を取っていなかった。 文科省の担当者は「本人の希望で対応していない場合もある」と説明する。 不登校や自傷行為に至った例も複数、回答があった。 文科省は今後、性同一性障害に関する知識や対応例をまとめた教職員向けの指導資料を作成する。 (東京新聞 = 6-14-14)

<性同一性障害> 生物学的な性別と、本人の意識が異なるために違和感を抱き、心の性別と一致する性を求め続ける状態。 周囲から理解されず、いじめなどに悩む人も多く、心の性に体を近づけることを目指して、ホルモン治療なども行われる。 2004 年に施行された性同一性障害者性別特例法に伴い、13 年までに約 4,300 人が戸籍上の性別変更を認められた。

家庭向け電力、16 年から自由化 サービス競争本格化

家庭が電気料金やサービスを比べて電力会社を選べるようになる改正電気事業法が 11 日、成立した。 いまは東京電力など電力 10 社が家庭に電気を売っているが、2016 年からはいろいろな企業が家庭向けに電気を売る「電力小売り」に参入できる。 競争が本格的に始まると、くらしはどう変わるのか。

■ 参入に期待 料金値下げにつながるか

電力大手が独占してきた電力の小売りは、00 年に大規模工場など産業用の大口利用者向けの新規参入が認められ、04 年から百貨店など商業用の中規模利用者向けに拡大された。 今回の改正は、16 年からコンビニや一般の家庭向けに広げる「全面自由化」になる。

これによって、関東の家庭でも、東京電力ではなく、中部電力や新規参入の安い電気料金の会社から電気を買うことができるようになる。 ガス会社や通信会社など、様々な業種の企業が参入するとみられ、電気料金は「昼は高いが夜は安い」というプランや、ガス代や携帯電話代との「セット割引プラン」など選択肢が増えそうだ。 (藤崎麻里、大津智義、asahi = 6-11-14)

米大手ハンバーガー店が日本再上陸 カールス・ジュニア

米国の大手ハンバーガーチェーン「カールス・ジュニア」の運営会社は 9 日、来年にも日本へ再進出すると発表した。 ファストフードとしては質の高い商品が売りといい、定番のバーガーで約 4 ドル(約 400 円)。 日本国内で 1 千店の展開をめざす。 カールス・ジュニアは 70 年以上の歴史を持ち、現在はグループで 31 カ国に約 3,500 店ある。 日本には 1989 年、大阪に進出したが、数年後に撤退した。

都内で会見したマイケル・マーフィー社長は「前回は提携先の理由で撤退したが、ブランドには問題がなかった。 今は海外展開を進める体制も整っている。 日本人はプレミアムなものを欲していると思うし、今回は成功できると確信している。」と話した。 (asahi = 6-10-14)

「愛犬と宿泊 OK」広がる 誘客の一方、トラブルも

首都圏周辺で飼い犬同伴の旅行客が増え、一緒に泊まれるホテルや旅館が人気を呼んでいる。 「家族の一員」として室内で飼う傾向が強まっていることも背景にあるという。 観光地は誘客に力を入れる一方で、トラブルにも頭を悩ませる。

「走れ!」 ドッグランに飼い主のかけ声とともに 14 頭のシベリアンハスキーの鳴き声が響く。 5 月の休日、清里高原(山梨県北杜市)の犬同伴専用ペンション「ボスケット」。 ひとしきり遊んだ犬は、飼い主に連れられて客室に入っていった。 東京都瑞穂町の主婦小山広美さん (48) は龍之介 (6) と辰之介 (1) の 2 頭と宿泊。 犬用に買い替えたミニバンで約 2 時間半の清里高原は近くて涼しいお気に入りの場所。 「この子たちを置いての旅はあり得ない。」

このペンションは浴室以外のすべての場所で飼い主が犬と過ごせる。 玄関には犬の脚洗い場があり、食堂はテーブルごとに犬のリードをつなぐフックがある。 ベッドカバーは厚手の防水タイプ。 「旅の時間は限られる。 常に一緒にいられるように。」と西尾昌浩オーナー (41)。 昨年の宿泊客は約 1,500 人。 開業した 2010 年の約 2 倍という。

犬同伴旅行サイト「ペット宿ドットコム」の運営会社「ぐらんぱう(神奈川県藤沢市)」によると、サイト開設時の 1999 年に掲載していた宿泊施設は全国で約 170 軒だったが、いまは約 800 軒。 首都圏周辺で施設が増え、利用者も東京、埼玉、千葉、神奈川の 1 都 3 県が多いという。 同社の藤野宇一郎社長は「室内飼いが増えて家族意識が強まり、犬との旅行は確実に普及している。 都会のコンクリートの上だけでなく自然の中を走らせてあげたいという飼い主が増えている。」と話す。 (田中聡子、asahi = 6-8-14)

「小中一貫校」制度化へ 文科省方針、自治体を後押し

文部科学省は、義務教育の 9 年間を通じた教育をしやすくするため、小中一貫の学校を制度化する方針を固めた。 これまで自治体が進めてきた小中一貫教育を後押しするため、学校教育法に新たな種類の学校を設ける改正案を来年の通常国会に提案する。

小中一貫教育の制度化は 7 月にも政府の教育再生実行会議が出す学制改革についての提言に盛り込まれる見通し。 制度化により、自治体は独自教科に取り組む場合なども特例の申請が不要になり、「4・3・2」など通常の小中学校と異なる区切りを設けることも自治体の判断で可能になる。

また、小中学生両方を教えられるようにするため、小中兼用の教員免許を新設する。 現行制度では、中学校の免許しかない先生は担当科目は小学生を教えられるが学級担任はできず、小学校の免許だけの先生は中学生には教えられない。 教員免許法を改正し、小学校の先生が中学の 1 教科を教えたり、中学校の先生が小学生に道徳や総合学習を教えたりできるようにする。 (高浜行人、asahi = 6-6-14)

カルビー社長、シリアルのシェア 5 割超目指す 戦略発表会

カルビーは 2 日、次期シリアル事業の戦略発表会を都内で開いた。 シリアルの主力商品「フルグラ」を一口サイズに固めた「フルグラビッツ」を 11 月に発売し、知名度の向上を図る。 2 - 3 年後をメドとする中期目標としてはコーンフレークを含めたシリアル市場でシェア 5 割超(現在は約 3 割)を目指す。

14 年 3 月期の「フルグラ」の売上高は前の期比 51% 増の 95 億円で、同社で最も成長率の高い事業だという。 「フルグラ」の好調を受けて前期のシリアル事業の売上高は 2 期連続で過去最高を更新した。 戦略発表会で伊藤秀二社長兼最高執行責任者 (COO) は、「フルグラ」を「かっぱえびせん」などに並ぶ売上高 100 億円超に育てる方針を示し、「次の柱にするべく、もっと成長させる」と意気込みを語った。 (nikkei = 6-2-14)

活用広がる夏の風物詩 蚊帳、保育園や着物店でも活躍中

夏の風物詩だった蚊帳は今、蚊を防ぐという本来の目的が薄れ、季節に関係なく重宝がられている。 懐かしさだけではなく、現代人を安らぎで包んでいる。

■ エアコンのじか風防ぐ

「日本人が持っていた農的な暮らしを都会の中に再現したい。」 横浜市の工務店「ウィズハウスプランニング」が昨年夏から提案を始めた住宅「ファーマーズハウス」。 土間や縁側、薪(まき)ストーブを備えるとともに、蚊帳が大きな売りだ。 神奈川県綾瀬市で 4 月に着工した木造 2 階建て住宅では、吹き抜けの広間が見下ろせる場所に蚊帳をつるせるようにする。 各辺 1 間(けん、約 1.8 メートル)の大麻製。 天窓から光が入り、蚊帳は風に揺れる。

家を注文したのは公務員の男性 (33) だ。 妻と長女 (3) の 3 人家族。 クーラーが嫌いで密閉された現代的な家にはしたくなかったという。 「秘密基地みたい」とうれしそうだ。 企画した同社の松本直樹さん (52) は、仕事が忙しく会社に泊まっていた 10 年前、ソファの上に蚊帳をつって寝た。 窓から朝の光が蚊帳越しに届き、気持ちよく目覚めた。 「この感覚を多くの人に知ってほしい」と企画につなげた。

東京都江東区亀戸 6 丁目の認可保育園「コビープリスクールかめいど」では 2011 年の開園以来、園児の昼寝の時に蚊帳をつる。 (高田誠、asahi = 6-1-14)

電力 10 社、7 月分電気料金値下げ … 8 か月ぶり

電力大手 10 社と都市ガス大手 3 社は 29 日、7 月分の料金を値下げすると発表した。 燃料や原料となる液化天然ガスや石炭、原油などの輸入価格が下落したためだ。 電力 10 社が一斉に値下げするのは、2013 年 11 月以来、8 か月ぶりとなる。 都市ガスは大手 4 社のうち、西部ガスを除いた 3 社が 6 か月ぶりに値下げする。 西部ガスは横ばい。

電気とガスの料金は、政府の認可が必要な値上げと別に、最近 3 か月の原料や燃料の輸入価格の変動に応じて毎月見直している。 7 月分の料金の基準となる 2 - 4 月分の輸入価格は、6 月分の料金の基準となる 1 - 3 月分よりも、LNG で 0.2%、原油で 1.8%、石炭で 1.4% 下がった。 西部ガスは、料金に転嫁できる燃料の輸入価格の水準が 3 か月連続で上限を超えており、横ばいとなった。 (yomiuri = 5-29-14)

雪印メグミルク、家庭用バター値上げ 7 月出荷分から 2%

雪印メグミルクは 29 日、家庭用バター 4 品目を 7 月 1 日出荷分から値上げすると発表した。 上げ幅は約 2% で、原料である生乳の価格上昇が理由。 値上げは 2012 年 10 月以来となる。

主力の「雪印北海道バター(200 グラム)」の希望小売価格は税別 393 円と 8 円高くなる。 「同食塩不使用(200 グラム)」は 9 円高い 434 円、「同(10 グラムに切れてる、100 グラム)」は 5 円高い 243 円となる。 業務用は顧客ごとに交渉する。 ホクレン農業協同組合連合会(札幌市)は 4 月、14 年度の生乳の販売価格の引き上げを発表した。 国際的な乳価の上昇や国内生産の減少で値上げは4年連続となる。 (nikkei = 5-29-14)

健康寿命、浜松市が 1 位 最も短いのは … 大都市別集計

「健康寿命」の 20 大都市別データを厚生労働省研究班(主任研究者 = 橋本修二・藤田保健衛生大教授)がまとめた。 2010 年時点で最も長いのは男女とも浜松市で、最も短いのは男性が大阪市、女性は堺市だった。 これまでは都道府県別しかなかった。

健康寿命は、生活に支障なく過ごせる期間の平均を示している。 75 万人を抽出した厚労省の国民生活基礎調査で、「健康上の問題で日常生活に影響がない」と答えた人の割合から計算する。 厚労省は、平均寿命(10 年は男性 79.55 歳、女性 86.3 歳)との差を縮めることを目指している。

研究班が集計した 20 大都市別データによると、健康寿命が 1 位の浜松市は男性 72.98 歳、女性 75.94 歳。 20 番目は大阪市の男性 68.15 歳、堺市の女性 71.86 歳だった。 都道府県別のトップは、男性が愛知の 71.74 歳、女性が静岡の 75.32 歳。 (辻外記子、asahi = 5-27-14)

「山の日」法が成立 8 月 11 日、16 年から祝日に

2016 年から 8 月 11 日を「山の日」と定める改正祝日法は、23 日の参院本会議で自民、民主、公明各党などの賛成多数により可決、成立した。 8 月の制定は初めてで、祝日がないのは 6 月だけとなる。 改正は 4 月 29 日を「昭和の日」に、5 月 4 日を「みどりの日」にそれぞれ定めた 05 年以来。 年間の祝日は計 16 日に増える。 改正案は超党派の「山の日」制定議員連盟(会長・衛藤征士郎前衆院副議長)がまとめ、自民、民主両党など衆院に議席を持つ与野党の全 9 党が共同提出した。

海の日(7 月第 3 月曜日)と同様、自然に親しむ祝日を設けるのが目的。 山の日の意義を「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」と明記した。 議連の協議では、経済界が祝日の増加を望んでいないとの指摘があり、お盆の時期であれば経済活動への影響が小さいとの理由から「8 月 11 日」を山の日とした。 (スポニチ = 5-23-14)

前 報 (10-31-13)