���ی����p�҂Ɍ�����������@��ÁE�����v�@����

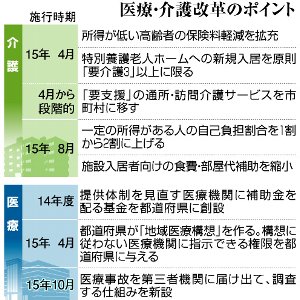

������s�[�N���}����u2025 �N���v���������A��ÁE��쐧�x����̂ʼn��v����u�n���ÁE��쐄�i�@�v�� 18 ���A���������B�@���҂�v���҂̋}���Ő��x�������Ȃ��Ȃ鋰�ꂪ����A�T�[�r�X�╉�S��傫���������B�@�Ƃ�킯���ی��́A����҂̎��ȕ��S�����グ�Ȃǐ��x���ł��Ĉȗ��̑�����ŁA�u���S���E���t�k���v�̌��������g�����ԁB

�l�����ƍ���������ɐi�ޓ��{�B�@��ÁE��쐧�x�́A����҂̋}���A�x���萢��̌����A������́u�O�d��v�ɒ��ʂ���B�@�����J���Ȃɂ��ƁA25 �N�ɂ͈�Ë��t����܂� 37 ���~���� 54 ���~�ɁA��싋�t��� 10 ���~���� 21 ���~�ɖc��ށB�@�a�@�ɂ�����Ȃ�����҂����ӂ�A���ی����͕��S�̌��E���č����B�@����ȋߖ����̗\������������ттĂ���B�@�T�[�r�X�����l��̕s�����[�����B

���������Ȃ��ŕی��������Ē�����ڎw�����ی�����́A���p�҂̒ɂ݂ɂȂ��郁�j���[���ڗ��B�@���S�ʂł́A���̏����i�N�������Ȃ�N 280 ���~�ȏ�j������l�̎��ȕ��S������ 1 ������ 2 ���ɏグ��B�@�Ꮚ���҂̕ی������y���������A�������҂͏�悹����B����҂ɂ��x�����\�͂ɉ����ĕ��S�����߂�������N�����B

�T�[�r�X�ʂł́A���̕K�v�x����r�I�Ⴂ�u�v�x���v�����̒ʏ��E�K��������ی�����s�������ƂɈڂ��B�@�n��ɍ������T�[�r�X�łނ������炵�A���t��̐L�т�}����_�����B�@��������]����ҋ@�҂��� 52 ���l��������ʗ{��V�l�z�[���́A�V���ȓ����҂������u�v��� 3�v�ȏ�Ɍ���B

��Õ���́A��Ë@�ւ̖������S�̌����������B�@��p��}���邽�߁A����҂̈�ÁE���T�[�r�X���u���X���@�A�قڍݑ�v�ɋ߂Â�����v��i�߂�B�@�a�C�ɂȂ��Ă܂��Ȃ��u�}�����v�����̕a�@�����炷�B�@����A�Ǐ�����������̍ݑ��Â���Ƃ̘A�g���[��������B

�����������v�ɋ��͂����Ë@�ւɂ͕⏕�����o���B�@���̂��߂̂����̎蓖�ĂɁA����ŕ��̈ꕔ�𓊂��������s���{�����Ƃɍ��B�@�s���{���́A��Ãj�[�Y�̗\���Ȃǂ����ɁA�ڎw���ׂ��̐����u�n���Í\�z�v�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�B�@�\�z�Ǝ��ۂ̕a�������H���Ⴆ�A�m���͈�Ë@�ւɒ����悤�v���E�w���ł���悤�ɂȂ�B�@�����x���Ɠs���{���̌��������ɂ��u�A���ƃ��`�v�ŁA�w���������B

����A���S���ȂǂŕK�v�Ȏx�������Ȃ��Ȃ�����A�T�[�r�X�̒n��Ԋi���������鋰��͎c��B�@���v�̍s���ɑ��錜�O�̐��͍���������B (�Ώ��P�Aasahi = 6-18-14)

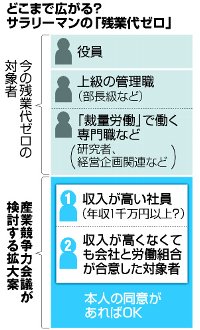

�u�c�Ƒ�[���v�Ώۂ͔N�� 1 �疜�~�ȏ�@���{�����j����

���������ԂƊW�Ȃ����ʂŒ��������܂�V���x�ɂ��āA���{�� 11 ���A�Ώێ҂��u���Ȃ��Ƃ��N�� 1 �疜�~�ȏ�v�̍��N���҂Ɍ��肷����j�����߂��B�@�u�c�Ƒ�[���v�Œ����ԘJ�����������鋰�ꂪ���铭�������A�Ǘ��E�ȊO�ɂ���������邱�Ƃ��ł܂�A�u�����߂�����������v�Ƃ̔ᔻ�����܂肻�����B

11 ���[�A���@�Ő��`�̊��[������W��b���W�܂�A��ō��ӂ����B�@�c�����v�����J�����͉��A�u���Ȃ��Ƃ��Ώێ҂��N�� 1 �疜�~�����荞�ނ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ����v�Əq�ׂ��B�@�u�E���͈͂����m�v�A�u���x�ȐE�Ɣ\�͂����v�Ƃ̏���������B

���̐��x���߂����ẮA�u�S�J���҂� 10% �͓K�p�����鐧�x�Ɂi�o�c�A�̍匴�萪��j�v�Ȃnjo�ϊE��o�ώY�ƏȂ��N�����킸������L���Ώۂɂ���悤�咣���Ă����B�@����A�J���K����S��������J�Ȃ́u����������K�����Ȃ��Ȃ�v�Ə��炸�A���s���������Ă����B (�R�{�m�O�Aasahi = 6-11-14)

���@���@��

�u�c�Ƒ�[���v�ďC���ց@�������Ɍ���A�N���͖�킸

�J�����Ԃɂ�����炸���������ɂȂ铭�������߂���A���{�̎Y�Ƌ����͉�c���A�ΏۂƂȂ铭����͈̔͂����������Ƃ��킩�����B�@�����Ă͑ΏۂɈ�ʎЈ��������Ă������A�u�������v�ȂǂɌ��肵�A�N���̏������O���B�@�@���Ō��߂����Ԃ�蒷�������Ă��u�c�Ƒ�[���v�ɂȂ�Ƃ̔ᔻ�����킷���ߑΏۂ����߂�˂炢�����A��Ƃ̉^�p����ŕ��L�������肪�ΏۂɂȂ邨���ꂪ����B

28 ���̎Y�Ƌ����͉�c�ɁA4 ���ɓ����Ă��Ă������ԋc���̒��J��Վj�i�₷�����j�E�o�ϓ��F���\�����炪�C���Ă��o���B�@���܂͏]�ƈ������ 8 ���Ԃ��ē���������A�[���x���ɏo�������肷��ƁA��Ƃɂ͒����ɏ�悹���Ă������x�����`��������B�@�����ẮA���Ԃł͂Ȃ��d���̐��ʂŒ��������܂铭�������Ă��A�N�� 1 �疜�~�ȏ�̎Ј��̂ق��A��ʎЈ����Ώۂɂ���Ƃ��Ă����B

�C���ẮA���j�E���I�ȐE��́u�������v�Ȃǂ�ΏۂƂ���B�@��̓I�ɂ́A�V���i�̊��J�����Ђ̎��ƌv�����̌���ӔC�҂��w���u�S�����[�_�[�v�AIT ����Z����̐��E�u�R���T���^���g�v�Ȃǂ��B�@����A�N���̏������O���A���N���҂łȂ��Ă������ł���悤�ɂ����B (asahi = 5-27-14)

���@���@��

�c�Ƒ�[���A�����ԘJ���̎��~�߂Ȃ��@��R�ł��ʓ�����

���{���������n�߂��V�����J�����Ԑ��x�́A�u�c�Ƒ�[���v�Ɣᔻ���ꂽ�� 1 �����{�����́u�z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V���� (WE)�v���Ώۂ��L���A��Ƃɂ͎g���₷�����e���B�@�����A������ɂƂ��đ厖�ȁu�����߂��v�Ɏ��~�߂�������L���ȑ�͂ǂ��ɂ���������Ȃ��B

���Ƃ��ƁA���{�̘J�����Ԃ̋K���͎ア�B�@�J����@�� 1 ��������̘J�����Ԃ� 8 ���Ԃƒ�߂�B�@�����A�J���g���Ȃǂƍ��ӂ���A8 ���Ԃ��ē������Ă������B�@����������A�ߘJ���̔F�胉�C���i������ 80 ���ԁj���Ďc�Ƃ����Ă���@�ɂȂ炸�A������͐V�䂾�B�@���̑���Ɏc�Ƃ�x���A�[��ɓ��������ꍇ�A��ƂɊ����������x�����悤�`���Â����B�@��Ƃɕ��S�����邱�ƂŁA�����ԘJ����}����d�g�݂��B

�Y�Ƌ����͉�c�Ŏ����ꂽ��ẮA�J�����Ԃ̒����ł͂Ȃ��A���ʂɂ����������߂邱�ƂŁA���̗}��������������Ƃ������̂��B�@�����A���̏ꍇ�́u�����߂��v�A�u�ߘJ���v��h�����߁A�J�����Ԃ̏����݂���ȂNj�̍������Ȃ��B (�ҏW�ψ��E��H�B�F�Aasahi = 4-25-14)

���@���@��

�u�c�Ƒ�[���v��ʎЈ����@�Y�Ƌ����͉�c����

���{�̎Y�Ƌ����͉�c�i�c���E���{�W�O�j�́A�J�����Ԃɂ�����炸���������ɂȂ铭��������ʎЈ��ɍL���邱�Ƃ���������B�@�d���̐��ʂȂǂŒ��������܂����A�@���Œ�߂�J�����Ԃ�蓭���Ă��u�c�Ƒ�[���v�ɂȂ�����A�����ԘJ���̉����ɂȂ����肷�邨���ꂪ����B

���ԋc���̒��J��Վj�i�₷�����j�E�o�ϓ��F���\�����炪�܂Ƃ߁A22 ���[�ɊJ�����o�ύ��������c�Ƃ̍�����c�ɒ�������Œ������Ă���B�@6 ���ɉ���������{�����̐����헪�ɐ��荞�ނ��Ƃ���������B�@�J����@�ł� 1 ���̘J�����Ԃ����� 8 ���ԂƂ��āA�c�Ƃ�x���E�[��̘J���ɂ͊�Ƃ��������������Ƃ��`���Â��Ă���B�@����A��Ƃɂ͐l�����}������A�����ƌ����I�ȓ��������������ꂽ�肵�����Ƃ����v��������B (asahi = 4-22-14)

���������A10 �J���A�������@4 ���A����ŋ���

�����J���Ȃ� 3 �����\���� 4 ���̖����ΘJ���v�����i����j�ŁA������ 1 �l�i�p�[�g�܂ށj��������������^���z�́A�O�N������� 0.9% ���� 27 �� 4,761 �~�������B�@������ 2 �J���A�������A����ł̉e���ŕ����㏸�������������������w���͓� 3.1% ���������B�@�������ݕ��́A���[�}���E�V���b�N�̉e���ɂ�� 2009 �N 12 ���i4.3% ���j�ȗ����B

��������������̂� 10 �J���A���B�@����͏���łŃ��m��T�[�r�X�̒l�i���オ��A�O�N������ 1.3% �������� 3 �������ƌv�����̖ڌ��蕝���g�債���B�@���X�̊�{����c�Ƒ�A�{�[�i�X�Ȃǂ̎蓖���������������^���z�́A�c�Ƒ��蓖�������A���ڂ̑��z�͑O�N��葽���Ȃ����B�@����A��{���͏t���̒��グ�ɂ�葝�����Ƃ����������A�Z���ԋΖ��̃p�[�g�J���҂̔䗦�����������ƂŁA1 �N�O��� 0.2% ���Ȃ� 24 �� 3,989 �~�ƁA23 �J���A���̌����ƂȂ����B

�ٗp�`�ԕʂ̌������^���z�́A���Ј��Ȃǃt���^�C���œ�����ʘJ���҂� 1 �N�O��� 1.3% ���� 34 �� 9,269 �~�A�p�[�g�� 0.8% ���� 9 �� 6,667 �~�������B�@�܂��A���̓����\���ꂽ�ٗp�ی����v�f�[�^�̃v���O�����~�X�̉e���ŁA09 �N 1 �����獡�N 3 �����܂ł̑�������A1952 �N�ȍ~�̎w���f�[�^�ȂǁA���\�ς݂̓��v�̈ꕔ�� 0.1 �|�C���g���x�A���������B�i�R�{�m�O�Aasahi = 6-3-14)

�O�@�� (2-19-14)

�N�����t�����A30 �N��� 2 �����@�o�ϐ���������ł�

���I�N��������������ɂ́A�o�ϐ�����������ł��A���t�����������������A30 �N��ɂ͍���� 2 ���قǒႭ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@�����J���Ȃ� 3 ���A����ȔN�������̌��ʂ������\�����B�@���𐢑�̎����� 50% �ȏ�Ƃ������{���������t�����͂��肬�����Ƃ����B�@��������A�ᐬ���Ȃ� 5 �������鎎�Z��������A�ڌ��肷��N���ɑΉ��������x�������̕K�v������������ƂȂ����B

���́A100 �N��܂ł̔N�������̌��ʂ��� 5 �N���Ƃɓ_��������̂��B�@�|�C���g�͏������\���ȔN�������炦��̂��ǂ����B�@�C���t���Ȃǂ��i�ꍇ�A�N���z���̂��̂ł͔�ׂ��Ȃ��B�@�����猻�𐢑�̎�������ƁA���f���v�w�i�����N���ɓ����Ј��Ɛ�Ǝ�w�j�� 65 �̎J�n���ɂ��炦��N���z���ׂ������ŁA�`�F�b�N����B

���J�Ȃ͍���A�����̐L�ї��Ȃnjo�Ϗ��قȂ� 8 �̃V�i���I��u�����B�@�V�i���I A - E �� 5 �́A�����⍂��҂̓����肪������u�������P�[�X�v�B F - H �� 3 �́u�ᐬ���P�[�X�v���B�@���ɂ��ƁA���݂̃��f���v�w�̋��t�����́A��������� 62.7% �i���ϔN���Ƃ̈ꌳ���������ށj�B�@������ۂɂ́u�������P�[�X�v�ł� 2043 -44 �N�ɂ͔N�������� 50.6 - 51.0% �ɂȂ�A2 ���قlj�����B�@�����A�������P�[�X�͑O�Â��̂ł͂Ƃ����w�E�́A�Љ�ۏ�R�c��N������ł��o���B

�u�ᐬ���P�[�X�v�ł́A������� 5 ��������B�@�ߔN�̌o�Ϗ����������ƌ����ރV�i���I F �ł��A50 �N�x�� 45.7% �܂ŗ������ނƂ̌��ʂ��B�@�ł��ߊϓI�ȃV�i���I H �ł́A55 �N�x�ɍ����N���̐ϗ������Ȃ��Ȃ�A���������ɑ��� 35 - 37% �̐����ɂȂ�Ƃ������������ʂ��ɁB�@�������[����� 5 �����ΐ��x�����������ƂɂȂ�B (�������O�Y�Aasahi = 6-3-14)

�w���ۈ�A30 ���l���g�[�ց@�u�� 1 �̕ǁv������

�������ƒ�Ȃǂ̏��w������ی�ɗa����u�w���ۈ�i���ی㎙���N���u�j�v�ɂ��āA���{�́A2015 - 19 �N�x�� 5 �N�ԂŐV���� 30 ���l���̒���𑝂₷�����Œ����ɓ������B�@�q��Ă��鏗���������₷�����𐮂���˂炢�B�@6 ���Ɍ��߂鐬���헪�ɐ��荞�ތ��ʂ����B�@�w���ۈ�́A���Ԃɕی�҂��Ƃɂ��Ȃ����w�������ی���߂�����B�@�w�Z������ӂŎ����̂� NPO �Ȃǂ��^�c����B

�����J���Ȃɂ��ƁA13 �N 5 �����_�őS���� 2 �� 1,482 �J������A��w�N�𒆐S�� 88 �� 9,205 �l���o�^����B�@�������̑����ŗ��p�҂͔N�X�����B�@�������ǂ������A���p�������Ă��ł��Ȃ������� 8,689 �l����B�@�q�����w���ɂȂ�ƕۈ珊�ɑ���a���悪�Ȃ��Ȃ�A�e���d���𑱂��ɂ����Ȃ���́u�� 1 �̕ǁv�Ƃ�����B�@���{�͎Y�Ƌ����͉�c�Ȃǂʼn������b�������Ă����B (���R�֎q�Aasahi = 5-20-14)

���l�s�̑ҋ@�����A2 �N�A���[���͂Ȃ炸�@���ڂ���E��

���l�s�� 20 ���A�F�ۈ珊�ɓ���Ȃ��ҋ@�������� 4 �� 1 �����݂� 20 �l�������Ɣ��\�����B�@2010 �N�͑S���ő��� 1,552 �l���������A��N 4 ���Ɂu�[���v��B�����A�S���I�ɒ��ڂ��ꂽ�B�@���ꂪ�Ăѐ��ƂȂ�A�\���҂��ߋ��ő��ɁB�@�������ǂ����Ȃ������B

�s�ɂ��ƁA�F�ۈ珊�ւ̐\���҂� 5 �� 2,932 �l�ŁA�O�N������ 4,114 �l�������B�@�������l�����ߋ��ő��������B�@���� 1 �Ύ��̐\�����݂� 1,206 �l�������B�@�[���B�������ē]���҂��������ق��A�玙�x�Ɩ����̐\�����݂������B�@�����玙�𑱂��Ă����l���u�a������Ȃ瓭�������v�Ɛ\�����Ƃ݂���B

�s�͓����A���� 1 �N�ɔF�ۈ珊�̒���� 1,525 �l���₷�v�悾�������A2,390 �l�ɕύX�B�@31 �J����V�݂��A4 �� 1 �����݂Ōv 611 �J���A5 �� 1,306 �l�̒�����m�ۂ����B�@����ł��u�\�z�ȏ�̋�O�̐\���҂̐L�сi�s�����j�v�Ń[���B���͑����Ȃ������B (�y�숻�q�A�؉������Aasahi = 5-20-14)

�O�@�� (12-10-13)

���@���@��

���L�n 14 �J����ۈ珊�Ɋ��p�@13 �N�x

�����Ȃ� 7 ���A�ۈ珊�̊J�݂̂��߂ɁA2013 �N�x�� 14 �J���̍��L�n�����p����邱�ƂɂȂ����Ɣ��\�����B�@�ۈ珊�̊J�݂���]����Љ���@�l�ȂǂƓy�n�̔��p�� 9 ���A����ؒn�� 5 ���̌_������B

�����Ȃɂ��ƁA����A�_������ԗ\��̈Č��� 20 ���A���c���̈Č��� 17 ������B�@13 �N�x�Ɍ_���Č����܂߂āA�v 51 ���ŕۈ珊�̊J�݂��ł���A�� 5,600 �l���̕ۈ�̎M���m�ۂł���Ƃ����B�@���{�͍�N�܂Ƃ߂������헪�ŁA�ҋ@������ 17 �N�x�܂łɉ�������ڕW���f�����B�@���L�n�̏���ϋɓI�ɊJ�����āA�ۈ珊�̊J�݂�i�߂�̂��A���̎��g�݂̈���B�@�y�n�̊m�ۂ���������s�Ȃǂ̎�s���𒆐S�ɍ��L�n�����p����B (nikkei = 5-7-14)

���@���@��

�u�ҋ@�����v�� 44,000 �l�@3 �N�A���Ō���

�����J���Ȃ� 28 ���A�F�ۈ珊�ɓ���Ȃ��u�ҋ@�����v�� 2013 �N 10 �� 1 �����_�� 4 �� 4,118 �l�������Ɣ��\�����B�@12 �N 10 ����� 2,009 �l���Ȃ��A3 �N�A���Ō��������B�@4 ���ȍ~�ɐ��܂ꂽ�����̐e���\�����ނȂǂ̗��R�ŁA4 �����_�̐�����������X���ɂ���B�@13 �N 4 �� 1 �����_�ł� 2 �� 2,741 �l�������B

�s�撬���ʂł́A���s�i1,534 �l�j�A�����s�i1,046 �l�j�A�L���s�i951 �l�j�A�����s���c�J��i832 �l�j�A�D�y�s�i824 �l�j�������B�@4 �����_�őҋ@������ 0 �l�ƂȂ������l�s�� 231 �l�������B�@����A�����̂���^�c��̕⏕�����F�O�{�݂ɓ����Ă���q�ǂ��� 1 �� 9,027 �l�������B�@���������q�ǂ��͑ҋ@�����Ƃ��ăJ�E���g����Ă��Ȃ��B (asahi = 3-31-14)

��Q�ҏA�E�A4 �N�A���ʼnߋ��ō��@���_���g�̂�����

�����J���Ȃ� 14 ���A2013 �N�x�Ƀn���[���[�N��ʂ��ďA�E������Q�҂� 7 �� 7,883 �l�ŁA4 �N�A���ʼnߋ��ō����X�V�����Ɣ��\�����B�@���a�ⓝ�������ǂȂǐ��_��Q�҂̏A�E�Ґ����A���߂Đg�̏�Q�̐l���������B�@��Ƃɉۂ����ٗp�`�������܂�A��Q�҂́u�l��s���v�������Ă��邱�Ƃ��w�i�ɂ���B

��Q�҂̏A�E�Ґ��͑O�N�x�Ɣ�ׂ� 14.0% �����A���v�������̂ڂ�� 1970 �N�x�ȍ~�ōł����������B�@��Q��ʂł́u���_�v�� 2 �� 9,404 �l�i�O�N�x�� 23.2% ���j�ōł������A�u�g�́v�� 2 �� 8,307 �l�i�� 6.5% ���j�A�u�m�I�v�� 1 �� 7,649 �l�i�� 10.1% ���j�B�@�u���_�v�̐l�����u�g�́v������̂́A��r�\�� 95 �N�x�ȍ~�ł͏��߂āB

�����̍ő�̗v���͍�N�A��Ƃ��B�����ׂ��@��ٗp���i�]�ƈ��ɐ�߂��Q�҂̊����j�� 1.8% ���� 2.0% �Ɉ����グ��ꂽ���߁B�@���J�ȏ�Q�Ҍٗp��ۂ́u��Ƃ����܂܂ňȏ�ɍ̗p�ɖڂ������Ă���v�ƕ��͂��Ă���B (�R�{�m�O�Aasahi = 5-14-14)

���E���̌����A�S�Y�ƕ��ς� 9 ���~�����@�S�J�A����

���{�݂Ȃǂœ����l�̌��z�̒������A�S�Y�Ƃ̕��ςƔ�ז� 9 ���~�Ⴂ���Ƃ��A�J���g���̒����g�D�E�S���J���g�����A���i�S�J�A�j�̒����ŕ��������B�@�T�[�r�X�c�Ƃ��A6 �����u����v�Ɠ�����ȂǁA�u������Œ����ԘJ���v�̎��Ԃ������B

�����́A��N 11 �� - ���N 2 ���A���ʗ{��V�l�z�[���Ȃlj��̌���œ����l��ΏۂɎ��{���A6,369 �l������B�@�����ɂ��ƁA���E���̍�N 10 ���̒����� 20 �� 7,795 �~�ƁA�����J���Ȃ����ׂ��A�S�Y�Ƃ̕��ς� 29 �� 5,700 �~��� 8 �� 8 ��~��������B (�L�����Aasahi = 5-7-14)

���x�Ɗ��ԁA��v��� 9 �����Ǝ��ɉ����@�����V������

�N�� 10 ���l�ƌ������엣�E�ւ̊�@����w�i�ɁA��v��Ƃ� 9 �������x�Ƃ̊��Ԃ�@�������艄�����Ă���B�@�����V�����S���̎�v 100 �Ђ�ΏۂɎ��{�����u�d���Ɖ��v�A���P�[�g�ŁA����Ȍ��킩�����B�@�������x�ƂȂǂ̎x�����x���\�����p����Ă��Ȃ���Ƃ������A���p���₷�����Â��肪�ۑ�ƂȂ��Ă���B

�玙�E���x�Ɩ@�́A�v����Ԃ̉Ƒ� 1 �l�ɂ��A�ʎZ 93 ���܂ł̉��x�ƂƔN 5 ���̉��x�ɂ�F�߂Ă���B�@���@�́A�Z���ԁE�t���b�N�X�Ζ��Ȃǂ̎x������u���邱�Ƃ���Ƃɋ`���Â��Ă���B�@�e��Ƃ̎x���ׂ邽�߁A�����V�����i�C���������Ă��� 100 �ЂɃA���P�[�g�𑗂����B�@���[�J�[�A���Z�A�^�A�A���ʂȂNJe�Ǝ�̎�v��Ƃ��B�@93 �Ђ��� 3 ���܂łɉ��B

���̌��ʁA���x�Ƃ̊��Ԃɂ��āA�Ǝ��ɉ������Ă����Ƃ� 84 �� (90%) �������B�@�Œ��� 3 �N�ŃT���g���[�z�[���f�B���O�X�A�R�}�c�A�O�H�n���A�����K�X�� 4 �Ђ������B�@2 �N�ȏ� 3 �N������ 7 �Ђ������B�@�ł������̂͋x�Ɗ��� 1 �N�Ƃ����ƂŁA3 ���� 2 ���߂� 62 �Ђ������B (�����^���A���c���q�Aasahi = 5-6-14)

�x���������A�������m�̏����ň琬�@�S�����̎x�����x

�����|�X�g��ڎw�������E�����x�����邽�߁A�x������ 30 ���A�������� 15 �l���u�����^�[�i�p��ŏ����҂̈Ӂj�v�Ɏw�肵���B�@�����E���̎d����̔Y�݂�s���ɑ��ď���������B�@�j���Ɣ�ׂĈ��|�I�ɏ��Ȃ����������̈琬��}��_���ŁA���������x�����x������̂͑S���̓s���{���x�@�ŏ��߂āB

�l�� 1 �ۂɂ��ƁA������x�����{���̉ے��ȂǂɏA����x������ 1,160 �l�̂����A�����͂킸�� 20 �l�B�@����̎��g�݂ł́A�x�����̏��������������^�[�Ƃ��āA1 �K�����̌x�����̏����E���� 1 �N�Ԃ����āA�d���Ɖƒ�̗�����j���E�����Ɏ������o���Ȃǂ�`���Ă����B

�����^�[�ɑI�ꂽ 15 �l�́A���������Ƃ��ĖL�x�Ȓm����o�����]�����ꂽ�B�@����A�x�����鏗���E���� 16 �l�B�@�����^�[�Ɏw�肳�ꂽ�l�� 2 �ۂ̑������^�R���x�� (55) �́u�w�����ɉ����ł���̂��x�Ǝv���A�Y�������������B�@��i�⓯���̎x���ւ̉���Ԃ����߂ɂ��o����m����`���Ă��������B�v�Ƙb�����B (asahi = 4-30-14)

70 ��̌o�c�҂̖��A��p�҂Ȃ��@������Ɣ���

���{�� 25 ���Ɋt�c���肵�� 2014 �N�x�ł̒�����Ɣ����ŁA������i�ތo�c�҂̌�p�ҕs�����[���ɂȂ��Ă�����Ԃ����炩�ɂȂ����B�@70 �Α�̌o�c�҂̖��Ō�p�҂����炸�A�x�p�Ɛ��̑����ɂȂ����Ă���Ǝw�E�����B�@�e���ȊO�Ɏ��Ƃ������p���₷������d�g�݂Â���̏d�v���Ȃǂ��������Ă���B�@�����ł́A�S���̒�����Ƃւ̃A���P�[�g�Ȃǂ����ƂɁA��p�҂����Ȃ��ȂǁA���Ƃ������p���������ł��Ă��Ȃ��o�c�҂́A60 �Α�Ŗ� 6 ���A70 �Α�Ŗ� 5 ���A80 �Α�Ŗ� 4 ���ɏ��Ƃ����B

�Ƃ��낪�A���c�Ǝ҂̔N��\�����݂�ƁA60 - 64 ���ł������A70 �Έȏ�̊������ߋ��ō��ɂȂ��Ă���Ǝw�E�B�@������ƒ�����N���Ɏ��{���������ɂ��ƁA������ƂȂǂ��x�Ƃ�p�Ƃ����߂����R�ł́A�u�o�c�҂̍���⌒�N���v���ł������A�S�̂̂قڔ������߂��B�@���̌��ʁA13 �N�ɋx�p�Ƃ�����Ƃ� 2 �� 8,943 �Ёi�������H���T�[�`���ׁj�ɏ��A7 �N�O�̖� 1.4 �{�ɑ����Ă����B

�����ł́A�e���Ɏ��Ƃ������p����Ƃ����N�����Ă��邽�߁A�u���ƈӗ~�̂���l�ނ���Ƃƃ}�b�`���O������v�Ȃǂ̎x���K�v���Ƃ��Ă���B (�����M���Aasahi = 4-25-14)

�n���̌ٗp�A���͌��C�@���ԉf���A�ƒn�ʂŖk�������

��ʓ��� �� 15 �ʁA�s�s���͌��

�S�� 1 �ʂ̓����s������ 15 �ʂ����� - -�B�@�n��łǂꂾ���d���������₷�����������s���{�����Ƃ̗L�����l�{���B�@���{�̌��\�l�ƈقȂ�����ׂ�ƁA�n���̌����Ԃ肪�ڗ��B�@���������ɉ����A�O���l�ό��q�������Ċ֘A�Y�Ƃ������Ȃق��A��Â���̐l�������Ȃ��B�@�u�㋞���Ȃ��ƐE���Ȃ��v�Ƃ����������ς�肻�����B

�����J���Ȃ����\����̂́A�{�Џ��ݒn���Ƃ̗L�����l�{���B�@�����s�ɖ{�Ђ�����X�[�p�[���X�����̓X�̋��l���o���ƁA�����Ƃ��ē����s�̋��l�Ƃ��Čv�Z���邽�ߓs�s�����㏸���₷���B�@������A�ƒn�ʂɐX���̋��l�Ƃ��Đ��������ƁA�n��ٗp�̎��Ԃ��݂��₷���Ȃ�B

2013 �N�̎��т�{�Вn�ʂł݂�Ɠ����s�� 1.33 �{�Ŏ�ʁB�@�A�ƒn�ʂŌv�Z����� 1.00 �{�Ƒ傫��������A15 �ʂɂ܂œ]������B�@�u�{�Ђ��W�܂铌���͌��\�l�����Ԉȏ�ɉ����グ���Ă���B�i�l����������̖k�c�p�����������j�v�@��Ƃ͌������̂��߁A�܂��܂����������s�s���ɏW�߂Ă���A�����s�̋��l�{���� "�����グ��" �͔�r�ł���ߋ� 9 �N�ōő�ɂȂ����B

�A�ƒn�ʂŌ������Ɠ����s�∤�m���A���{�A�������Ƃ������s�s���� 9 �s�{����������A37 �{�����オ��B�@�k�C���͉������B�@�ł��傫���オ��͕̂������ŁA�����{��k�Ќ�̕������Ƃ̂��߁u���O�̊�Ƃ��l���W�߂Ď��Ă���i�����J���ǁj�v�Ƃ����B�@�n���ٗp�������ȗ��R�́A���������̌��ʂɉ����A��ÁE���֘A��ό��ƂȂǂ̋��l���c���ł��邽�߂��B�@�Ⴆ�Ό������ڗ��k���B�@�A�ƒn�ʂ̗L�����l�{���ł͕��䌧�� 3 �ʂƂȂ�A�x�R���� 5 �ʂɏオ��B

�k���� 15 �N�t�ɐV����������܂ŊJ�ʂ��邽�߁A�ό����v��������ŃA�E�g���b�g���[����V�݂���ȂǁA���ʁE�T�[�r�X�Ƃ̌ٗp���������B�@�x�R���� 2 ���܂ł̒��ߔ��N�Ԃ̐V�K���l���́A�{�Вn�ʂŌ��Ă��O�N������ 13% �������B�@���䌧�����N�Ԃ̐����Ƃ̐V�K���l���� 24% �L�т��B�@����ɂ���Č㔭��s��Ȃǂ��L�����Ă���A�k���ł͒n�ꐻ��Ƃ��ٗp�𑝂₵�Ă���B

��K�͍ЊQ�ɔ����Ċ�Ƃ��f�[�^�Z���^�[�Ȃǂ�n���ɕ��U���Ă��邱�Ƃ��A�n���ٗp�̉����グ�v���ɂȂ��Ă���B�@6 �ʂ̍��쌧�ɂ́A13 �N�� �m�s�s �h�R�����X�}�[�g�t�H�������̃R�[���Z���^�[��V�݁B�@����܂ł͊֓��G���A�ɂ��������A��s���ł̍ЊQ���Ȃǂ�z�肵�ĕ��U��i�߂Ă���Ƃ����B

"�E�͒n���ɂ���" �Ƃ������u�㋞����ΏA�E�ł���v�Ƃ����C���[�W�͕K���������Ԃ�\���Ȃ��B�@���������� 20 �N�̌ܗ֊J�ÂŁA����͌ٗp�̑傫�ȎM�ƂȂ�B�@�S���I�Ȑl��s�����͂���ɋ��܂�\��������B (�R�菃�A�����m���Anikkei = 4-21-14)

�C�P�A�A�p�[�g�S�����ٗp�Ɂ@�����̌n���S�ʌ�����

�Ƌ�ʔ̂̃C�P�A�E�W���p���́A���ׂẴp�[�g�^�C���]�ƈ����ٗp���Ԃ����܂��Ă��Ȃ������_��ɂ���B�@�����ɁA�E�����e�ƒ������������āA�����悤�Ȏd�������Ă��鐳�Ј��ƍ����Ȃ��u�ϓ��ҋ��v��ڎw���B�@�V�������x�� 9 ���ɓ�������\�肾�B�@���Ђ̏]�ƈ��͖� 3,400 �l�ŁA���� 7 �����p�[�g����߂�B�@�p�[�g�̔����� 6 �J���_��̗L���ٗp�B�@�V���x�ł́A�p�[�g�S���������ٗp�ɂȂ�B

�����̌n���S�ʓI�Ɍ������B�@���Ј����܂߂��S�]�ƈ��Ɩʒk���A�E�����e�⋁�߂���\�͂��m�F���Ȃ���A�����⎞�������߂�B�@���Ј��ƃp�[�g�ŕ�����Ă���A�ƋK���͈�{������B�@���݃p�[�g�̎����͒n��ɂ���č������邪�A�V���x�ł͑S��������Ō��߂�B�@�V���x�ő�����l����͖���B�@�������A�u���Ј��̒����͉������A�p�[�g�̎������グ�邱�ƂɂȂ�i�l���S���ҁj�v�Ƃ����B�@���Ђ̓X�܂͑S���� 7 �X�B�@2020 �N�܂ł� 14 �X�ɂ���v��B (�ҏW�ψ��E��H�B�F�Aasahi = 4-16-14)

���@���@��

���Ј��Ƃ̊i���֎~�A�͈͊g��@�����p�[�g�J���@������

�Ζ����Ԃ��Z���p�[�g�^�C���J���҂̂����A���Ј��Ƃ̒����i�����ւ���l�͈̔͂��L��������p�[�g�J���@�� 15 ���A�Q�@�����J���ψ���ʼn����ꂽ�B�@16 ���̎Q�@�{��c�ō̌��̌����݂ŁA������Ő����̌��ʂ��ɂȂ����B

3 �J���� 6 �J���P�ʂ̖œ����L���ٗp�̐l�ł��A�@ ���Ј��ƐE�����e�������A�A �]��ٓ��Ȃǂ̐l�ފ��p�̎d�g�݂����� - - �̓�̏��������A���Ј��Ƃ̊ԂŒ����⌤�C�@��ɍ������邱�Ƃ��ւ���B�@���܂͌ٗp���Ԃ����܂��Ă��Ȃ��u�����ٗp�v�������������̂��O���B

�{�s�͒x���Ă����t�ŁA����A�R�c��ŋl�߂�B�@���J�Ȃɂ��ƁA�����i���̍��ʋ֎~�ΏۂƂȂ�l�͑S�p�[�g�J���҂� 1.3% �i�� 20 ���l�j����A2.1% �i�� 30 ���l�j�ɑ����錩���݁B�@�܂��A�@�A�A �̏����ɂ��Ă͂܂�Ȃ��p�[�g�ł��A���������Ȃǂŕs�����ȑҋ����ʂ��ւ�����V���ɕt�������ꂽ�B (�R�{�m�O�Aasahi = 4-15-14)

������Ƃ̌ٗp�Ǘ����x�������x���i�����J���ȁj

�����J���Ȃ͂��̂قǁA�u���N�v�A�u���v�A�u�_�ы��Ɓv�ȂǏd�_����̒�����Ǝ��Ǝ�̌ٗp�Ǘ����x�Â�����x������u������ƘJ�������㏕�����i�ʒ�����Ə����R�[�X�j�v�̍��N�x�̈ē����J�n�����B�@���̂������֘A���Ǝ�́A���N�Â��萧�x���앟���@��̓����������ΏہB�@�ٗp�Ǘ����x���������Ə��ɂ́u�]���E�������x�v 40 ���~�A�u���C�̌n���x�v 30 ���~�A�u���N�Â��萧�x�v 30 ���~�A�Ȃǐ��x�ɉ����ď��������x�������B

�ڍׂ́A���Y ���J�ȃT�C�g ���Q�ƁB (���{���H��c�� = 4-11-14)

�u�����ȁv 5 �N�Ԃ蕜�������� �c ���� 2 �l�@���̐��Z

�����E������W���鍶���s�����������悤�ƁA���͂��̏t�A5 �N�Ԃ�ɐ�䍂���Z�p���Z�i���s�{����j�ɍ����ȁi��� 10 �l�j��������B�@�������A������ߐ�O���� 3 ���ɂȂ��Ă��A���w�\�����݂� 2 �l�B�@���͕�W�� 17 ���܂ʼn������Ƃɂ����B

���Z�̍����Ȃ� 1970 �N�ɂł����B�@�݊w���Ԃ͔��N�B�@���z��@��H�@�Ȃǂ̊w�ȂƁA�ǂ̉��n�������h��A�ޗ��̒����₱�˕��Ȃǂ̎��Z���w�ԁB�@�ŋ߂̌������ƍ팸�̂�����ŁA4 �N�O�����W���x�~���Ă����B�@�����A�k�Ќ�͕����E�����H���������č������s���������߁A�ƊE����ĊJ�����߂鐺�����܂��Ă����B (�Ζ؍��M�Aasahi = 4-4-14)

15 �N�t�A�̗p�� 34 �Ё@�O�N�� 1.5 �{�@100 �В���

�����V���Ђ���v 100 �Ђ�ΏۂɎ��{���������ŁA2015 �N�t�ɓ��Ђ�\�肷��V���̗p���ɂ��āA�O�N�����u���₷�v�Ɠ�������Ƃ� 34 �Ђɂ̂ڂ�A�u���炷�v�Ɠ����� 9 �Ђ�傫���������B�@�u���₷�v��Ƃ͑O�N�̖� 1.5 �{�B�@�Ɛщ�w�i�ɁA���L���Ǝ�̊�Ƃō̗p�𑝂₷�������L�����Ă���B

������ 2 �����{ - 3 �����{�ɍs�����B�@�u�����v�� 45 �ЁA����� 12 �ЁB�@�u���₷�v�͑O�N��� 12 �Б����A�u���炷�v�� 6 �Ќ������B�@�̗p�v�搔���ł߂� 72 �Ђł݂�ƁA15 �N�t�̗̍p���͌v�� 3 �� 7 ��l�ŁA14 �N�t�̗̍p���сi�� 3 �� 2,800 �l�j�� 1 �����������B�@�Ǝ�ʂɂ݂�ƁA�̗p���𑝂₷�͓̂S�|�ƊE����Z�ƊE�Ȃǂ��B (�ɑ�F�V�Aasahi = 3-21-14)

�������j����x�擾 100%�@���Ƃł͈ٗ�

���{�����ی��œ����j���Ј��̈玙�x�Ǝ擾���� 20 ���A100% �ɒB�����B�@1 �N�O�͓��{��Ƃ̕��ϕ��݂� 1% �䂾�������A���N�x����Ј��Ɏ擾�𑣂��Ă����B�@�����J���Ȃɂ��ƁA���ƂŒj���̈�x�擾�� 100% �́u���������Ƃ��Ȃ��i�ٗp�ϓ�����ہj�v�Ƃ����B

�Ώۂ́A2011 �N 10 �� - 12 �N 9 ���Ɏq�ǂ������܂ꂽ�j���Ј� 279 �l�ŁA��x�̎擾���������N�x���܂ł������B�@�����͑S�Ј����� 7 ���l�A�����j���͖� 7,700 �l�B�@�玙�E���x�Ɩ@�́A�q�ǂ��� 1 �Δ��ɂȂ�܂ň�x������Ƃ��Ă��邪�A������ 1 �Δ��ɂȂ����N�x���܂łɉ����Ă���B

���N�x����e�����ɓO����Ăт������B�@�c�ƐE�ȂǎЈ��� 9 ������������߂�E��ŁA�j���Ƃ��Ɋ��₷����������̂��_���B�@��Ђ�Ј��̗��_���������n���h�u�b�N��z��A�Г��̃l�b�g�ł́u�s�����������A���͂��t�H���[���Ă��ꂽ�v�Ƃ������o���҂̐����Љ���B

���ۂ̎擾���Ԃ́A1 �������̐l���������A�����͓y���̋x�݂��g�ݍ��킹�Đ������� 1 �T�Ԓ��x�������Ƃ����B�@���J�Ȃ����{���� 12 �N�x�̌ٗp�ϓ���{�����ɂ��ƁA�S�� 4,160 ���Ə��̂����A�����̈�x�擾�҂� 83.6% ���������A�j���� 1.89% �Ƒ啝�ɒႢ�������Ă���B (���R���G�Aasahi = 3-21-14)

���Z���̓��藦�A20 �N�Ԃ� 9 �����@��w������N����

���t���Ɨ\��̑�w���̏A�E���藦�i2 �� 1 �����_�j�� 82.9% �ŁA�O�N������ 1.2 �|�C���g�������B�@�����Ȋw�Ȃƌ����J���Ȃ� 18 �����\�����B�@���[�}���E�V���b�N�Ȍ�A�ł��Ⴉ���� 2011 �N�̒��� (77.4%) �ȍ~�A3 �N�A���̏㏸�ƂȂ����B�@�j�q�� 82.2% �i��N������ 0.9 �|�C���g���j�A���q�� 83.7% �i�� 1.7 �|�C���g���j�ŁA���n�� 81.2% �i0.8 �|�C���g���j�A���n�� 90.7% �i3.2 �|�C���g���j�B�@�ŏI�̒����� 4 �� 1 ���ɗ\�肳��Ă���A��N (93.9%) �����邱�Ƃ������܂��B

����A�����J���Ȃ����\�������Z���̏A�E���藦�i1 �������_�j�͑O�N������� 2.4 �|�C���g���� 90.7% �B�@���P�� 4 �N�A���ŁA���[�}���E�V���b�N�O�� 08 �N 3 �����Ɛ��̓����������̐��l (89.4%) ������A20 �N�Ԃ�� 9 �������B�@���l�����O�N�Ɣ�� 13.3% ���̖� 25 ���l�Ƒ傫�����������A�A�E���������Z���� 1.6% ���̖� 16 �� 8 ��l�ƂȂ�A���ΓI�Ɂu�A�E���₷���v���ɂȂ������Ƃ����藦�������グ���B (asahi = 3-18-14)

���@���@��

�����A�E���藦 85.3% = 95 �N�ȍ~�ōō� - ���ȏ�

���t���Ɨ\��̍��Z���̍�N 12 �������_�̏A�E���藦�́A�O�N������� 2.5 �|�C���g���� 85.3% ���������Ƃ� 19 ���A�����Ȋw�Ȃ̒����ŕ��������B�@4 �N�A���̏㏸�ŁA���[�}���E�V���b�N�O�� 2007 �N 12 ���̐��� (83.8%) ������A1995 �N�ȍ~�ł͍ō��ƂȂ����B�@�����A���Ȃ́u���l�{���͂���قlj��Ă��炸�A�ˑR�Ƃ��Č��������c���Ă���v�ƕ��͂��Ă���B (jiji = 2-19-14)

�A���A���グ���� 6,491 �~�@�K�̎���������

2014 �N�t���ŘA���� 14 ���A�����ߑO 10 �����݂� 491 �̘J���g�����������o���A�x�[�X�A�b�v�i�x�A�j�ƒ�����������킹���S�̂̒��グ�z�́A���ς� 6,491 �~�������Ƃ̏W�v���ʂ\�����B

��N������� 1,218 �~�̃A�b�v�B�@��N�̓x�A���Ȃ��A����������ێ����������̊�Ƃ����������B�@�A���́u��N����̑����������t���ł̃x�A�̕��ϊz�ɓ�����v�Ɛ������Ă���B�@�p�[�g��A���o�C�g�Ƃ������K�J���҂̎����ɂ��Ă� 89 �J�g���������o���A���ς� 11.97 �~�̈����グ�B�@���ʂł� 20 �~�ȏ�A�b�v������Ƃ����������B (kyodo = 3-14-14)

���@���@��

�d�@��� 6 �ЁA��������x�A 2 ��~����

�������쏊��p�i�\�j�b�N�ȂǓd�@��� 6 �Ђ� 12 ���A���t���Ŋe�ЂƂ����z 2 ��~�̃x�[�X�A�b�v�i�x�A�j�����{����ƘJ���g���ɉ����B�@�Ɛт����������邱�Ƃ�{�̒��グ�v���Ȃǂ��l�����A�]�ƈ��ւ̊Ҍ����͂���B�@�����̌n���グ����x�A�̎��{�͊e�ЂƂ� 2008 �N�ȗ��A6 �N�Ԃ�B�@���t���ŘJ�g���������݂����낦�ėv���������z�i4 ��~�j����݂�Δ����̐����ɂȂ�B (asahi = 3-12-14)

���@���@��

�O�H�d�@�A�x�A���{�ɑO�����@�V���[�v�J�g�͗v��������

�O�H�d�@�͏t���ŁA�����������グ����x�[�X�A�b�v�i�x�A�j�ɉ����錟���ɓ������B�@�O�H�d�@�̘J�g�͏t���Ō��z 4 ��~�̃x�A��v�����Ă���A�R������Y�В��� 20 ���̋L�҉�Łu�ꎞ���ƃx�A���܂߂��`�ŏ]�ƈ��ɂł��邾���̉��������v�ƑO�����ȍl�����������B

�d�@�e�Ђ̘J�g�ł���d�@�A���͌��z 4 ��~�ȏ�̃x�A�����߂铝����j�����߁A���J�g�̑����� 4 ��~�̃x�A��v�����Ă���B�@������A�������쏊�����N 3 �����̉c�Ɨ��v���ߋ��ō��ɂȂ錩�ʂ��Ȃǂ܂��A�u�]�ƈ��ɗ��v���Ҍ�����I�����v�Ƃ��ăx�A�ɑO�������B

�����A�d�@�ƊE�͋Ɛт��X���ɂ�����A�u�Ɛт̐����ȏ�Ɂi�e�Ђ��Ƃ́j��������i�d�@�A���̗L�쐳���ψ����j�v�Ƃ����ʂ�����B�@�d�@�A���̓���v�����痣�E�����߂��V���[�v�J���g���� 20 ���A�x�A�� 5 �N�A���Ō�������e�̏t���v������Б��ɒ�o�����B�@2014 �N 3 �������Z�� 3 �N�Ԃ�ɏ����v�̍�����B�����錩���݂����A�܂��������o�c�͑����Ă���A�g�����̓x�A�����߂Ă������͓���Ɣ��f�����Ƃ݂���B (��c���p�A�����G���Aasahi = 2-21-14)

���@���@��

�g���^�A6 �N�Ԃ�Ƀx�A���{�ց@������Ƃɔg�y���邩

�t���̃��[�h���Ƃ����g���^�����Ԃ��A�����������グ����x�[�X�A�b�v�i�x�A�j�� 6 �N�Ԃ�Ɏ��{���錩�ʂ��ƂȂ����B�@19 ���ɂ͌o�c���ƘJ�g�������t���̌����J�n�B�@����͑g���������߂� 4 ��~�ɑ��Ė��z��F�߂邩�ǂ����ȂǁA�������߂���U�h�ƂȂ�B

���̓��́A���m���L�c�s�̖{�ЂŘJ�g�̑�\�炪 1 ��ڂ̌��ɗՂB�@���̌�A�g���^�̘J���S���̋{�蒼���ꖱ�����͋L�Ғc�ɁA�u�f�t���E�p��l����̊������A����ł�����B�@��N�ȏ�Ɂi���{�o�ς̍Đ����j�d�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ȂǂƎw�E�����B�@�x�A��e�F����l�������������̂��B�@����A�g�������v������ 4 ��~�ɂ��ẮA�u��ύ��������i�{�莁�j�v�Əq�ׁA����A���̂Ȃ��ŋc�_�����Ă����Ƃ����B (asahi = 2-20-14)

���@���@��

���Y�E�z���_�E�O�H�A�x�A���{�ց@������Ƃւ̉e������

���Y�����Ԃ́A�����̌n���グ����x�[�X�A�b�v�i�x�A�j�ɑ�������������P�� 6 �N�Ԃ�ɍs�����j���ł߂��B�@�J���g�����v�����Ă��錎 3,500 �~�̖��z������ɓ���Ă���B�@�z���_�� 6 �N�Ԃ�A�O�H�����Ԃ� 14 �N�Ԃ�ɁA�x�A�����{���錩�ʂ����B�@�g���^�����ԂȂǂ��A�~���̒ǂ��������D�Ɛт�w�i�Ƀx�A��F�߂���Z���傫���B�@���̕��i���[�J�[�ł��A�x�A���{�̌������n�߂Ă���B�@�����ԋƊE�͐��삪�L���A���i���[�J�[�̑����͒�����Ƃ��B�@���グ���A�ǂ��܂Ŕg�y���邩���ڂ����B

���Y�͘J�g����A�����̒����̌������A1 �l������ 9,500 �~���₷�悤�v�����Ă���B�@���̂��� 6 ��~�͍��̐��x���ێ����邽�߂̕��i��������j�ŁA3,500 �~�����x�A�ɑ�������B�@���Y�����́A�u�f�t���E�p�ɂ́A���N�ϓ�����ꎞ���i�{�[�i�X�j�ł͂Ȃ������Ő����v���x����K�v������v�Ƙb���B�@�A�x�m�~�N�X�̌��ʂŕ������オ��ƁA��Ƃɂ͉��b�����邪�A�Ј��ɂ͋t�ɕ��S�ɂȂ邽�߂��B (asahi = 2-18-14)

��b�N���̕ی����[�t�u64 �܂Łv�@���J�Ȃ���������

�����J���Ȃ́A�S�����ɋ��ʂ����b�N���i�����N���j�̕ی����[�t���Ԃ��A���݂� 20 - 59 �� 40 �N�Ԃ��牄����������Ō����ɓ������B�@60 ���߂��Ă������l�̑����ɂ��킹�A64 �܂ł� 45 �N�Ԃɉ����Ă������B�@�[�t���Ԃ����т�ƁA���炦��N���z��������B�@���q����ɘA�������N���̌��z�����炰��˂炢������B�@���ԉ����͋`���ɂ����A�C�ӂőI�ׂ�悤�ɂ���Ă��łĂ���B

�[�t���Ԃ̉����́A�N�����x�����肵�đ������� 5 �N���Ƃɓ_������u�N���������v�ɍ��킹�����x���v�̒��ɂȂ�B�@���J�Ȃ́A�����ɂ��N���z�ւ̉e���Ȃǂ����̂Ȃ��Ŏ��Z�B�@���̌��ʂ��ӂ܂��� 6 ���ȍ~�ɋc�_���A�N���ɋ�̍���܂Ƃ߂���j���B (�������O�Y�Aasahi = 3-13-14)

�z��ҍT���̏k�������@���{�A�����̎Љ�i�o�����_��

���{�́A�v�w�̂��� 1 �l���������т̐ŕ��S���y������u�z��ҍT���v�������������ɓ������B�@�u�v�������A�Ȃ͐�Ǝ�w�v�Ƃ����ƒ둜��O��ɂ����Ő������߁A�����̎Љ�i�o�𑣂��˂炢���B�@�N���� 2015 �N�x�Ő������Ɍ����ċc�_���邪�A�����}�ɂ͐T�d�_���������B

�z��ҍT���́A�v�������A�Ȃ���Ǝ�w�̐��т̏ꍇ�A�v�̉ېŏ����� 38 ���~���炵�A�����ł��������鐧�x�i�Ȃ����������ꍇ�͋t�j�ŁA���Ŋz�͔N���ɂ���ĈقȂ�B�@�Ȃ̔N���� 103 ���~�ȉ��Ȃ� 38 ���~�̍T��������B�@103 ���~�� - 141 ���~�������T�������邪�A�N����������ɂ�čT���z�͏��Ȃ��Ȃ�B

��Ǝ�w�̒��ɂ́A���ł̉��b�z�邽�߂� 103 ���~���Ȃ��悤�d���̗ʂ�����l������B�@103 ���~�����ɁA�v����Ƃ�����u�}�{�蓖�v��ł�����P�[�X������A�����̎Љ�i�o��j�ށu103 ���~�̕ǁv�Ƃ��w�E����Ă���B (asahi = 3-8-14)

�Ј��A�������グ�@�u�x�A�A�܂�ŕʐ��E�̘b�v

�u���グ�t���v�Ƃ����Ă��A�����ς琳�Ј��̘b���B�@�_��Ј���p�[�g�Ƃ������Ј��ɂ͌����������҂���B�@�����͘J���g���ɓ����Ă��炸�A�t����������������l���B�@������� 4 �����߂�l�������A���グ�̗��ꂩ����c���ꂩ�˂Ȃ��B

�� ������� 4 ���u������

��t���̃p���t���b�g�ҏW�̉�Ђœ����_��Ј��̒j�� (53) �́u���Ԃł̓x�A�̌��t����邪�A�܂�ŕʐ��E�̘b�B�@���グ�ǂ��납�ٗp���S�z���B�v�Ƙb���B (asahi = 3-7-14)

��{�� 22 �J���Ԃ�v���X�@1 ���ΘJ���v�A0.1% ��

�����J���Ȃ� 4 �����\���� 1 ���̖����ΘJ���v�����i����l�j�ɂ��ƁA��{���ɂ����鏊������^�͑O�N������ 0.1% ���� 23 �� 9,156 �~�� 1 �N 10 �J���Ԃ�ɑO�N���������B�@�c�Ƒ�ɂ����鏊��O���^�� 4.3% ���� 10 �J���A���ő������B�@�l��s�����L����A�c�Ƃ𑝂₷�����łȂ��A��{���������グ�Đl�ނ��͂����ޓ������i��ł���\��������B

�J���҂�������������^���z�� 0.2% ���� 3 �J���Ԃ�Ɍ������B�@��{����c�Ƒ�͑��������A�{�[�i�X�ɂ�������ʋ��^�� 14.6% ���������߁B�@�{�[�i�X�̎x���� 11 ���� 12 ���ɑO�|���ɂȂ������Ƃ�����ŁA2013 �N 11 �� - 14 �N 1 ���� 3 �J���Ԃ̓��ʋ��^�ł݂�ƑO�N�����Ɣ�ׂ� 1.1% �������B

��������^���Ǝ�ʂɌ���Ɛ����Ƃ� 0.7% �������ق��A�s���Y�E���i���Ƃ� 4.7%�A�^�A�E�X�Ƃ� 2.7%�A���H�T�[�r�X�Ƃ� 1.7% ���ꂼ�ꑝ�����B�@�J���Ґ��� 4,631 ���l�ƑO�N������ 1.3% ���B�@�J���Ґ��̓t���^�C���� 1.2%�A�p�[�g�^�C�������� 1.2% �������B�@�o�ϑ�ōD���Ȍ��Ƃɉ����āA����Ŏ��v���������ÁE�����̐L�т��ڗ������B

���Ԏ��J�����Ԃ� 1.4% �������B�@4 ���̏���őO�̋삯���ݏ���ɔ��������Ԃ���p�i�̐��Y�������B�@�����Ƃ̎c�Ǝ��Ԃ� 15.6% �������B�@���Ŏc�Ƒオ�����Ă���ق��A��Ƃ̋Ɛщ��P���Ċ�{���ɂ����P�̓������L�������B (nikkei = 3-4-14)