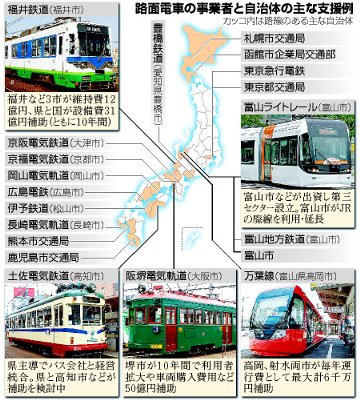

路面電車、まちの宝 高齢者の味方、行政が支援

経営難に陥った路面電車を、自治体が積極的に支援するケースが相次いでいる。 あの手この手で支援するのは、お年寄りや環境に優しく観光資源にもなるとして、超高齢化時代のまちづくりの中心を担うことを期待するからだ。 「公共交通を単独で維持することは難しい。」 今月 3 日、高知県中心部の公共交通のあり方を話し合う検討会。 土佐電鉄(高知市)の片岡万知雄社長の言葉を決め手に、競争相手のバス会社との経営統合が一気に実現に向かった。

28 日には再び検討会が開かれ、県や沿線自治体が出資する会社設立なども視野に、統合後の経営形態を話し合う予定だ。 土電(とでん)は 1903 年創業。 現存する国内最古の路面電車だ。 高知市を中心に延びる線路(25.3 キロ)は全国で最長。 しかし、60 年代に年間約 3 千万人に上った利用者は、マイカーの普及や人口減少で 2012 年には約 610 万人に減った。 累積赤字は約 29 億円に上る。

経営統合を後押ししたのは県だ。 尾﨑正直知事の肝いりで昨年 9 月、県を事務局に検討会を発足。 東京の大手法律事務所や経営コンサルタント会社も加わり、両社の財務状況を徹底的に調査。 今年 1 月には不祥事で空席となっていた土電の社長に県 OB の片岡氏を送り込み、経営統合が不可欠との結論を導き出した。

県の 65 歳以上の人口比率は 31% (13 年)と全国 2 位で、40 年には 41% に達する。 県人口の約 46% は高知市内に集中する。 路面電車はお年寄りの欠かせない足だ。 二酸化炭素排出量は車より少ない。 県の担当者は「路面電車は高齢化社会に欠かせない。 観光面でも環境面でも有効で、残さなければいけない。」と強調する。

車内で観光案内をしたり、中高生と車体のペイントを手がけたりしている市民団体「高知の電車とまちを愛する会」事務局長の田村倫子(みちこ)さん (48) は「真剣に公共交通を残すことを考えないと、お年寄りや高校生の交通手段がなくなってしまう」と力を込める。

■ ドラえもんが人気呼ぶ

自治体による支援の先駆例は、富山県の高岡、射水(いみず)両市を走る万葉線(12.9 キロ)だ。 戦後すぐに民間会社が開業したが、利用者の大幅減で 90 年代末に廃線の危機に。 両市は 2001 年、県の協力も得て官民で出資する第三セクターを設立し、運営を引き継いだ。

新会社は高齢者が使いやすい低床車両を導入。 12 年には高岡市出身の漫画家藤子・F・不二雄氏のプロダクションに協力を求め、車体にドラえもんをあしらい人気に。 100 万人を切っていた利用者を 124 万人(12 年度)に回復させた。 同市の青島恒巳・地域安全課長は「路面電車は通勤通学や高齢者に欠かせないだけでなく、夏にはビール電車、冬にはおでん電車が走り、にぎわいをつくる役割も果たしている」と話す。

福井、鯖江、越前の 3 市は 09 年、県の助成を受け、経営難の福井鉄道(21.4 キロ)から鉄道用地を買い取って無償貸与する上下分離方式を採用。 さらに県と国が 10 年間で設備更新のため 30 億円余を出すと決めた。 都市部でも堺市が 11 年、同市と大阪市を結ぶ阪堺電気軌道(18.7 キロ)に対し、運行費や修繕費など計約 50 億円の支援を 10 年計画で始めた。 赤字の大きい堺市内の廃線案が出たためだ。 同市は「路面電車は、人と環境に優しく、都市の活性化も支える」と強調する。

■ 路線拡大・新設も

新設・拡大の動きもある。 富山市では路面電車の利便性を高める工事が進行中だ。 富山ライトレールは 06 年、JR の廃止路線の軌道を活用して開業。 第三セクターの運営会社社長に就任した森雅志市長は「市の発展につなげる大動脈として再生させる」と表明した。 低床車両を導入し、電停の高さもそろえ、次世代路面電車 (LRT) の先駆例として注目を集める。 09 年には市が別の路面電車を環状になるよう整備。 現在の工事でこの 2 路線をつなぐ。

新設を進めるのは宇都宮市。 市 LRT 整備推進室によると、同市の自動車普及状況は「1 家に 2 台は当たり前の全国トップクラス。」 市は、渋滞を緩和し、コンパクトな街づくりを進める手段にしたいと、2019 年度の開業を目指す。 神戸市も導入に向けた調査に乗り出した。 公約に掲げて初当選した久元喜造市長は「人に優しい交通手段」と意欲を見せる。 (西村奈緒美、天野剛志)

■ 将来像示す必要

路面電車に詳しい日本交通計画協会交通計画研究所の山内勝弘・第一部長の話 高齢化が進むほど公共交通の重要性は増す。 中でも路面電車は定時性に優れ、バスに比べて揺れも少なく利用者に優しい。 まちを PR するシンボルになり、観光客の誘致などまちのにぎわいを生み出す重要な手段にもなる。 社会の重要なインフラで、行政がてこ入れする意義は大きい。 ただ、税金の支出が伴うだけに納税者に納得してもらうため、路面電車を生かしたまちの将来像をしっかりと示すことも必要だろう。 (asahi = 4-27-14)

〈路面電車〉 国土交通省によると、全国で 20 事業者が計約 206 キロを運営する。 1895 年に京都で京都電気鉄道が登場(現在は廃止)したのが初めて。 最盛期の 1932 年には 82 事業者に上ったが、車社会の到来で利用者が減り、車の通行の妨げになるとして廃線が続出。 長崎電気軌道など黒字基調の会社もあるが、利用者が年間約 3,700 万人と日本一の広島電鉄を含め、多くが厳しい経営を強いられている。 欧米では 1990 年代から環境に優しい交通機関として相次ぎ復活。 日本でも再評価が進んでいる。

富岡製糸場、世界文化遺産へ ユネスコ諮問機関が勧告

ユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界文化遺産に、世界の絹産業の発展に重要な役割を果たしたとして政府が推薦していた「富岡製糸場と絹産業遺産群(群馬県)」が登録される見通しとなった。 ユネスコの諮問機関が勧告した。 6 月 15 日からカタールのドーハで開かれる世界遺産委員会で最終的に決まる。

◇ ◇ ◇

富岡製糸場で華やかに観桜会 … 着物ショーも

群馬県富岡市の富岡製糸場では恒例の観桜会が開かれ、昨年より約 1 割多い 2,000 人の入場者が詰めかけた。 満開の桜の下、西繭倉庫前では NPO 法人「富岡製糸場を愛する会」が主催する着物ファッションショーが開かれ、飛び入りも含めて 40 人が参加。 和装文化の良さを観光客にアピールした。

「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界文化遺産に登録されることへの期待から、和楽器演奏やバンド演奏などのイベントも熱気に包まれ、東京から見学に訪れた女子大学生は「世界遺産候補のことは最近知りましたが、スケールが大きくて華やかなのでびっくり。 登録を応援したい。」と話していた。 (yomiuri = 4-6-14)

熊本の鳥インフル、韓国で流行のウイルスと同タイプ

熊本県の養鶏場で確認された高病原性の鳥インフルエンザウイルスについて、農林水産省は 17 日、韓国で流行しているウイルスと同タイプの H5N8 亜型だったと発表した。 農水省の家きん疾病小委員会の委員長で鳥取大の伊藤寿啓教授(公衆衛生学)は「韓国からの渡り鳥などによって持ち込まれた可能性が出てきた」とコメントした。

農水省によると、この型の鳥インフルエンザウイルスが日本国内で確認されたのは初めて。 2010 年に中国で発生した例などがあるが、今季流行しているのは韓国だけ。 これまでに人への感染例はない。 動物衛生研究所(茨城県つくば市)でさらに詳しい遺伝子検査を続け、熊本県の鳥インフルエンザが韓国由来のものなのか調べることにしている。 (asahi = 4-17-14)

◇ ◇ ◇

鳥インフル : 専門家「韓国由来の可能性」

熊本県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑い例が確認されたことを受け、農林水産省は 13 日、対策本部を設置した。 林芳正農相は「蔓延防止には初動対応が重要。 気を引き締めて対応してほしい。」と訓示。 小里泰弘政務官を県に派遣した。 また感染ルートを調べるため、専門家らによる「疫学調査チーム」を現地に派遣。 省内で学識経験者による「家きん疾病小委員会」も緊急に開いた。

同会小委員長の伊藤寿啓(としひろ)鳥取大農学部教授(公衆衛生学)は会合後、感染ルートについて「韓国で流行している鳥インフルエンザウイルスが渡り鳥などを介して、日本に入ってきた可能性は十分に考えられる」と指摘。 感染拡大の可能性については、「今回は発生時期が 4 月と遅く、3 年前のような大流行にはならないのでは。 しかし農家は油断せず、渡り鳥が完全にシベリア方面に帰る 5 月中旬ごろまでは衛生管理を徹底してほしい。」と話した。 (江刺正嘉、mainichi = 4-14-14)

◇ ◇ ◇

熊本の養鶏場で鳥インフル 11 万羽を殺処分へ H5 型を検出

熊本県は 13 日、同県多良木町の養鶏場で鶏が大量死し、鳥インフルエンザの簡易検査で陽性となった 6 羽を遺伝子検査した結果、2 羽から強い毒性を持つ高病原性鳥インフルエンザ H5 型ウイルスが検出されたと発表した。 農林水産省や県によると、この養鶏場で 12 日から 13 日朝までに約 1,100 羽が死んだ。 県は検体を国の動物衛生研究所に送り、確定検査を実施する。 確認されれば、国内の養鶏場での鳥インフルエンザの発生は 2011 年 3 月の千葉市以来で、熊本県内では初めて。

熊本県はこの養鶏場と、経営者が同じ同県相良村の養鶏場の計約 11 万 2,000 羽の殺処分を始めた。 「感染の拡大を防ぐため 24 時間以内に鶏を殺処分する(畜産課)」といい、14 日午後までに処分作業を終了する予定。 また両養鶏場から半径 3 キロ以内の養鶏農家が飼育する約 4 万 3 千羽の鶏と卵の移動を制限し、半径 3 キロ - 10 キロの養鶏場で飼う 39 万 8,225 羽と卵の搬出を制限した。

この半径 3 キロ - 10 キロ内から外部に出る畜産車両や一部の一般車両については人吉インターチェンジ(熊本県人吉市)など県内約 15 カ所で消毒作業を実施する予定で、「他県や他地域への感染を封じ込める(同)」としている。 13 日正午過ぎから人吉市の工業団地入り口など数カ所で順次、消毒作業が始まった。

熊本県は 13 日午前、蒲島郁夫知事を本部長とする「鳥インフルエンザ防疫対策本部」を設置した。 約 1,000 人態勢で防疫対策を進める方針。 知事は「初動で感染の拡大を防ぐのが重要だ。 特に他県につながる道路を通過する車両の消毒作業は徹底する。」と述べた。 九州農政局も同日午前、井上明局長を本部長とする対策本部を設けた。

県は 13 日、半径 3 キロ以内の移動制限区域にある飼育数 100 羽以上の別の養鶏農家 2 戸への立ち入り検査したが、「簡易検査の結果、異常はなかった」という。 熊本県の鶏肉用ブロイラーの飼育数は 2013 年 2 月時点で約 353 万 8 千羽(78 養鶏農家)で全国 8 位、卵用鶏の飼育数は同約 207 万 2 千羽で 25 位(61 養鶏農家)。 (nikkei = 4-13-14)

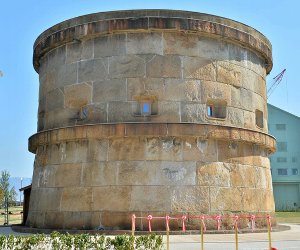

勝海舟ゆかりの砲台、復活 幕末の姿残る内部を改修

150 年前、勝海舟の指示で黒船来襲に備えて建造した「和田岬砲台(神戸市兵庫区)」の改修が終わり、14 日、関係者に披露された。 現在は三菱重工業神戸造船所内にあり、同社が 2009 年から腐食の進んだ内部を修復していた。 24 日から一般公開する。

砲台は直径約 15 メートル、高さ約 11 メートルの円筒形。 外壁は花崗岩(かこうがん)だが内部は木造 2 階建てで、1 階に火薬を保管する棚や砲身を冷やすための井戸、2 階には大砲発射用の 11 カ所の窓がある。神戸海軍操練所を創設した勝海舟が、沿岸防備の必要性を唱えて提案・指導したとされ、江戸幕府が建造した。

1864 (元治元)年に完成したが、4 年後に神戸港が開港され、実際に大砲が据えられることはなかったらしい。 大阪湾岸に 4 カ所建造された砲台のうち、当時の姿のまま内部が残っているのは和田岬砲台だけ。 国から民間に払い下げられ、1921 年に国の史跡に指定された。 (三嶋伸一、asahi = 4-16-14)

思い出の「桜のトンネル」満開 全町避難の福島・富岡

全町避難が続く福島県富岡町夜(よ)の森地区で「桜のトンネル」が満開を迎えている。 桜並木がある場所のほとんどは福島第一原発事故の影響で帰還困難区域だ。

東日本大震災の月命日を前に、結婚式を 10 月に控えたカップルが 10 日、咲き誇る桜をバックに記念撮影をしていた。 ともに会社員の林大幹さん (26) と夏実さん (24)。 富岡町出身の大幹さんにとって、桜並木は中高生時代の通学路。 いわき市出身の夏実さんに、この日初めて自慢の桜とふるさとを見せることができた。 「なかなかここまで来られないんで、いつか見せたかったんです。」

震災で大幹さんが、いわき市に避難したことで 2 人は出会った。 「震災がなかったら出会わなかった。 それもひとつの運命かな。」と大幹さん。 震災後も変わらず咲く桜を前に「何が起こっても支え合っていけるような家庭を築きたい」と、2 人は決意を新たにした。 (金川雄策、asahi = 4-13-14)

水深 17 メートルで焼酎熟成 観光復興願い 伊豆大島

台風による土砂災害から 16 日で半年を迎える東京都大島町で 12 日、地元産の麦焼酎の瓶約 160 本を大島沖の海底に貯蔵し「熟成」するイベントが行われた。 観光業復興のため地元ダイビング業者 5 社が企画。 関東地方などから集まった愛好者たち約 70 人が水深 17 メートルの砂地に設置されたケースに「復興! 大島がんばれ」などと書かれた焼酎瓶を詰めた。

沈めた瓶は 9 月以降、再びダイバーによって引き揚げられる予定。 千葉県松戸市から参加した会社員金子いづみさん (55) は、10 年以上島に通う常連。 「みんなの力で島に活気が戻ればうれしい」と瓶に思いを託した。 沈める焼酎は 1 本 7,580 円。 利益は大島のダイビングポイントの復興や改善費用として使われる。 (金川雄策、asahi = 4-13-14)

カメラの目でエコ融雪 画像で自動判断 福井県開発

カメラの画像で路面の積雪状況を感知し、融雪装置を無駄なく動かすシステムを福井県が開発し、自治体や鉄道会社などから注目されている。 従来のセンサー方式に比べ、使う水や電気代を大幅に減らすことができる「雪国」の技だ。 ぴゅっ、ぴゅっ - -。 北信越地域では雪の日、多くの幹線道路から水が噴き出す。 地中の「消雪パイプ」から水が出る融雪装置で、広く普及している。

装置に指令を出す「降雪センサー」は道路脇に設置され、水分などを感知するものが主流だ。 しかし積雪がなくても降雪だけで水が出たり、センサーに異物が付着すれば水が流れ続けたりする。 使う水の多くは地下水だが、くみ上げすぎれば枯渇や地盤沈下を招く。 (湊彬子、asahi = 4-12-14)

「医学部新設したら地域医療の崩壊進む」日本医師会長

政府が地域を限って規制を緩和する「国家戦略特区」で検討している医学部の新設について、日本医師会の横倉義武会長は 9 日の記者会見で、「地域医療の崩壊を加速させ、今後の人口減少に柔軟に対応できなくなる」として、改めて反対を表明した。

横倉氏は会見で、2008 年度からの医学部の定員増で必要な医師数は確保できると強調。 医学部新設で、医療現場にいる医師を教員として充てることにつながるため、「医学部の新設は医師の地域的な偏在を深刻化させる」と指摘。 地方での医師不足を悪化させるとの見方を示した。 (asahi = 4-10-14)

国内初! シェールオイルの商業生産始まる 秋田

由利本荘市の鮎川油ガス田で、岩盤のなかに含まれる原油・シェールオイルの商業生産が始まりました。 シェールオイルの商業生産が行われるのは国内で初めてです。 これは、7 日資源開発大手の石油資源開発が明らかにしたものです。

由利本荘市の鮎川油ガス田ではおととし 10 月、国内で初めてシェールオイルの取り出しに成功しました。 シェールオイルは、頁岩と呼ばれる岩盤のなかに閉じ込められた原油の一種で採掘には通常の原油よりも手間がかかります。 石油資源開発では実験を重ね、安定して取り出すことができる見通しが立ったことから、今月 1 日から商業生産を始めました。

一日あたりの生産量は、およそ 35 キロリットルで日本で生産される原油の 1 パーセントから 2 パーセントにあたります。 また、男鹿市の福米沢油田では来月下旬からシェールオイルの試験採掘を始めることも明らかにしています。 (秋田放送 = 4-7-14)

ハロー「日本の巡礼路」 お遍路歩く外国人客

「お遍路さん」で知られる四国八十八カ所霊場ができて、今年で 1,200 年。 空海 (774 - 835) ゆかりの寺院を修行僧が巡礼した遍路道は近年、外国人からの注目が急速に高まっている。 「南アフリカ、香港、オランダ ・・・。 こんなに多くの外国人がお遍路に来るのは初めてだ。」 四国の遍路文化を英語で発信する徳島文理大のデイビッド・モートン講師 (45) が話す。 30 人ほどの外国人から「今年は四国遍路に行く」とメールが届いたという。

四国の遍路客は年間 15 万人で、歩き遍路は約 5 千人とされる。 日本人の大半は車を使い、特にバスツアーが全盛。 春や秋の行楽シーズンになると、関西や名古屋からの日帰りバスが札所の駐車場に列を連ねる。 だが、モートンさんによると、外国人は年間 50 - 100 人が訪れるが、ほぼ全員が時間をかけて歩く。 英語の遍路ガイドも歩き用のみだ。

モートンさんによると、四国遍路を最初に海外に広めたのは、ハワイ大教授のオリバー・スタットラー氏が 1983 年に著した「JAPANESE PILGRIMAGE (巡礼路)」。 99 年には米・シカゴ在住のデイビッド・ターキントンさんが歩き遍路の道中日記を毎日ネットで世界配信して注目を集めた。 ただ、英語のガイド地図がないため、外国人による遍路はさほど広がらなかった。

2007 年、モートンさんは日本の歩き遍路用ガイドを英訳し、出版。すでに 3 版を重ね、約 3 千部が売れた。 この本を手に、外国人が遍路に訪れるようになった。 「遍路を歩いた外国人が『お接待』などの経験を口コミで広め、徐々に人気が高まってきた。」 ユーチューブで遍路の動画を見て、フェイスブックで情報交換してから来日するのが、今の主流という。 (柳谷政人、野村杏実、asahi = 4-6-14)

山形知事、サクランボ頭で訓示「恥かいても発信力強化」

新年度が始まった 1 日、吉村美栄子知事の訓示が山形県庁であった。 1 月の年頭会見で「恥をかいても発信力を高める 1 年にしたい」と抱負を述べた知事は、体を張ったパフォーマンスで自らサクランボの実となり、職員に「発信力アップ」の姿勢を示した。

「今年度はイベントが目白押し。 山形県の良さを積極的に発信していきましょう。」と話した吉村知事。 県産品を身につけて山形を PR する取り組みについて触れると、演台の下からおもむろにサクランボのかぶり物を取り出し、頭にかぶって「いかがでしょうか」と一言。 職員からは笑いと拍手が起こり、吉村知事は「ここまでやるかと悩んだが、思い切って勇気を出した。 皆さんも思い切って、からを脱いで、発信していってください。」と呼びかけた。 (asahi = 4-1-14)

放射線気にせぬ遊び場、福島に 楽天が建設へ募金活動

放射線を気にせず遊べる場所を福島の子どもたちに - -。 プロ野球の楽天は 24 日、屋内スポーツ施設を作るための募金活動「Tohoku Smile Project」を始めた。 まずは福島県相馬市にテント型屋内ドームの建設を目指す。

ドームは約 1,200 平方メートル(約 30 メートル x 約 40 メートル)で、天井までの高さは最大 15 メートル。 人工芝を敷き、野球だけでなくフットサルやテニスもできるように設計している。 用地は相馬市光陽 4 丁目にある運動施設の駐車場を市が提供。 総事業費は約 2 億円で、この額が募金の第一目標となった。

東日本大震災の被災地では、避難などの影響で子どもたちの肥満傾向が深刻化している。 楽天の立花陽三球団社長は「募金を通じ、この現状を分かってほしい」と呼びかける。 ドラフト 1 位の松井裕樹投手 (18) = 神奈川・桐光学園高 = は「オフシーズンには、交流の場になると聞いた。 ぜひ力になれればと思う。」と話した。

募金が集まり次第、年内の着工を目指し、二つ目の施設作りにも取り組んでいくという。 募金は銀行振り込みで受け付ける。 振込先は「東邦銀行 仙台支店 普通預金 口座番号 450448 名義 オクナイスポーツシセツケンセツボキンダンタイ」か「福島銀行 仙台支店 普通預金 口座番号 1021989 名義 オクナイスポーツシセツケンセツボキンダンタイ」。 特設 WEB サイト (http://www.tohoku-green.jp/) で、募金方法や募金総額を見ることができる。 (asahi = 3-24-14)

宮崎 - 延岡の高速道つながる 1 時間短縮、観光など期待

東九州自動車道の日向(宮崎県日向市) - 都農(同都農町)の両インターチェンジ間約 20 キロが 16 日開通し、宮崎市と延岡市間の約 100 キロが高速道路でつながった。

今回の開通で宮崎と延岡の両市役所は約 1 時間 25 分で結ばれ、一般道を走るより 1 時間 5 分短縮される。 地元は福岡や大分などからの観光客の流入や企業進出などを期待する。 日向市での開通式典で河野俊嗣知事は「九州全体の浮揚のためにこの道路を生かしていかねばならない」と語った。

東九州道は北九州市と鹿児島市を結ぶ 436 キロ。 1966 年に福岡、大分、宮崎、鹿児島 4 県などが建設促進協議会をつくり運動を始めた。 北九州市から宮崎市までは 2014 年度中に開通予定だが、福岡県内で用地買収が難航し、遅れる可能性が出ている。 宮崎市以南では北郷 - 日南(9 キロ)が 17 年度開通予定だが、残る区間は未定。 (大畠正吾、asahi = 3-16-14)

国内最大規模の植物工場建設 三井物産と山梨県

三井物産と山梨県の農業生産法人「サラダボウル」は、同県北杜市内でトマトの植物工場を建設する。 同市内の 3ha の敷地で 2015 年から年 750t のトマトをつくる。 将来は栽培面積を 10ha まで広げ、国内最大規模の植物工場とする。 三井の販売網を生かし、全国のスーパーなどへ出荷する。 (asahi = 3-14-13)

「福島産品、購入ためらう」じわり減 消費者庁調査

消費者庁は 11 日、東日本大震災の被災地と大都市圏の消費者を対象に 2 月におこなった食品中の放射性物質に関する意識調査の結果を公表した。 「福島県産品の購入をためらう」と答えた割合は 15.3% で、昨年 2 月に調査した時の 19.4% から約 4 ポイント減った。

この結果について、森雅子消費者相は「理解が進んだということもあるが、震災から 3 年がたって関心自体が薄れてきた、いわゆる風化もあると思う。 食品の安全性に関する理解が進んで数値が下がることを望んでおり、今後も発信源になりたい。」と述べた。 調査は 2 月 14 - 19 日にインターネットでおこない、5,176 人の回答を得た。 同様の調査を昨年 2 月と 8 月にしており、今回で 3 回目。 発表によると、福島県産品の購入を「ためらう」と答えた人は 1 回目 19.4%、2 回目 17.9%、3 回目 15.3% で、少しずつ減っている。

一方、放射線が人体に与える影響について 10 項目を挙げ、その中から知っているものを答えるように求めたところ、「特にない」という回答が 27.2% に上った。 1 回目は 18.5%、2 回目は 24% で、大きく増えている。 (小泉浩樹、asahi = 3-12-14)

農林水産業の大雪被害、1,229 億円に 34 都道府県

農林水産省は 11 日、昨年 11 月からの大雪による農林水産業への被害額が、34 都道府県で 1,229 億 3 千万円になったと公表した。 今月 7 日時点での各都道府県の報告を集計しており、さらに増える可能性がある。

農作物や農地の被害額は約 1,179 億円。 33 都道府県でビニールハウスなどの損壊が 2 万 5,287 件報告されたほか、家畜 7 万 5,894 匹が死んだ。 林業では、山梨県などでキノコ栽培施設が倒壊するなど約 38 億円の被害が出た。 水産業では、雪の重みで青森県の漁船が沈没したほか、宮城県でワカメやノリの養殖施設が壊れるなど、被害額は 12 億円に達した。

今季は 2 月に東京都内で 45 年ぶりに 27 センチの積雪を記録するなど、各地で記録的な大雪となり、被害も拡大している。 そのため農水省は、農業用ハウスの再建や修繕にかかる費用の半分を補助するなど、新たな支援策を打ち出している。 (asahi = 3-12-14)

ハルカス来場 46 万人 … 全面開業後 3 日間で

大阪、オーバーストア問題

記事コピー (asahi = 3-26-13 ~ 3-10-14)

那覇空港 : 「自立実現へ」盛大に起工式 第 2 滑走路

那覇空港第 2 滑走路増設事業の起工式が 1 日、那覇市の沖縄都ホテルで開催された。 同空港は、現在の滑走路 1 本では発着回数が過密なため、経済団体や県などが「経済振興に増設が不可欠」として国に要望してきた。 式は政府や県、経済関係者ら約 350 人が参加し「沖縄の観光振興や自立につながる」と完成に期待を込めた。

既に 1 月に着手しており、2019 年 12 月に完成、20 年 3 月 31 日の利用開始を予定している。 起工式で仲井真弘多知事は「復帰して 40 年、沖縄の実質的な自立のステージが見えてきた」と意義を強調。 山本一太沖縄担当相は「強く自立した沖縄の実現に向けた起爆剤の役割をもたらす」と述べた。 (琉球新報 = 3-2-14)

山口・宇部にスタバを 市民がフェイスブックでつのる

スタバを宇部に呼ぼう - -。 宇部市の市民が、米国生まれの大手コーヒーチェーン「スターバックス」の出店を求め、インターネットの交流サイト・フェイスブック (FB) にページを作った。 「いいね!」ボタンを押した賛同者は 1,500 人を超え、今も増えている。

ページの名前は「スターバックスコーヒーを宇部に呼ぼう!」 会社員の河東(かわとう)実さん (38) と奥屋孝太郎さん (26) らが一昨年の 4 月に立ち上げた。 食事帰りに「スタバに行きたいね」という話になったが、約 17 万人と県内で人口第 3 位の宇部市にはない。 そこで気軽に参加できる FB で出店の賛同者を募り始めた。 賛同を示す「いいね!」をクリックした人は 27 日までに 1,546 人。 宇部市民や宇部出身者らが多い。 理由は「憧れのスタバで一杯、ができるようになりたい」ことなどだ。 (asahi = 2-28-14)

老朽橋 6 万超、5 年以内補修必要 国交省推計、自治体道路 10%

インフラ老朽化対策の一環として国土交通省が 2014 年度から導入する統一基準で、地方自治体管理の道路橋約 65 万カ所を点検した場合約 10% に当たる約 6 万 5 千カ所で 5 年以内に補修などの対策が必要と診断される可能性があることが 26 日、同省の推計で分かった。

国交省は「早めに手を打たないと危険が高まり、対策費も膨らむ」としており、特に緊急性が高い橋に関しては早急な補修や通行規制のほか、撤去も視野に対応するよう自治体に求める方針だ。 財政面や技術面での支援策の拡大や、対応が不十分な場合は道路法に基づく指示を出すことも検討している。 (kyodo = 2-27-14)

塩屋埼灯台、被災 3 年ぶり公開 福島、ひばりさん歌碑も

映画「喜びも悲しみも幾歳月」の原作の舞台で、美空ひばりの「みだれ髪」でも歌われた福島県いわき市の塩屋埼灯台に 22 日、3 年ぶりに観光客が戻った。 県内有数の観光名所は東日本大震災で被災し、立ち入り禁止となっていた。 灯台本体や通行路の修復が終わり、管理する福島海上保安部がこの日、市民らを招いて復旧完成記念式典を開き、一般に開放した。

灯台は、航路標識となる灯火を発する灯室が地震で損壊。 8 カ月後の 2011 年 11 月に灯火は復旧したが、参観のための通行路や灯台南側の斜面を修復する工事が続いていた。

灯台は 1899 (明治 32)年の設置。 灯台の下には美空ひばりの歌碑があり、震災前は年間 10 万人の観光客が訪れていた。 歌碑の目の前で観光物産店「山六観光」を営む鈴木一好さん (61) は「一気に元気を取り戻す思いだ。 にぎわいを被災地の復興につなげたい。」と笑顔で話した。 (江川慎太郎、asahi = 2-22-14)

貸し切り新幹線で新潟グルメツアー 日本旅行

日本旅行は 4 月 12 日、貸し切り新幹線で新潟産の日本酒やスイーツを楽しみながら新潟市で開かれる「新潟うまさぎっしり博」へ向かうツアーを催す。 新幹線では旅館の若女将(おかみ)のおもてなしを受けながら越乃寒梅、八海山といった高級日本酒を試飲。 新潟駅からはシャトルバスで会場へ。 地元食材を生かしたどんぶり、地酒などを楽しむ。 料金は 1 泊 2 日で 1 万 6,900 円から。 申し込みは東京予約センター (03・3614・3011)。 (asahi = 2-22-14)

鯖江の老眼鏡、欧州が驚く 厚さ 2 ミリ「見たことない」

眼鏡の街、福井県鯖江市の小さな会社がつくった老眼鏡が、欧州を驚かせた。 100 分の 1 ミリの精度で生み出した、折りたたんだときの厚さは、わずか 2 ミリだ。 その名は「ペーパーグラス」。 「いずれは世界的なブランドに」と、夢はふくらむ。 「こんな老眼鏡、見たことがない」、「いつから海外で売るのか」、「今すぐ使いたい。 展示品でもいいから売ってほしい。」 ファッションの都、イタリア北部ミラノ。 1 月、日本の経済産業省などが設けたショールームで、西村プレシジョンの西村昭宏社長 (35) は、現地のバイヤーから質問攻めにあった。

社員 3 人の同社にとって初の海外出品だった。 イタリアは 13 世紀に眼鏡が生まれた地とされ、今も中国、日本と並ぶ生産国だ。 世界最大手の眼鏡企業ルクソティカもある。 本場での高評価に「イタリアで認められれば、世界ブランドの一つになれる」と西村社長は意気込んだ。 (asahi = 2-21-14)

大雪、なお 7 都県 3 千世帯以上が孤立 農業に甚大な被害

14 日から東日本を襲った大雪により、5 日目の 18 日も各地で孤立状態となった集落が残っている。 朝日新聞の同日夜のまとめでは、少なくとも 7 都県で 3,085 世帯が孤立。 県によっては、農業に数十億 - 100 億円単位の被害も出ている。 大雪を降らせた低気圧は本州からは遠のいたが、北海道の東海上に停滞した。

北海道では 17 日未明から 18 日午後にかけて最大瞬間風速 30 メートルを超す風が吹き、各地で猛吹雪となった。 大雪で孤立状態になっている主な地域は、群馬県の南牧村など 9 市町村で 495 世帯 967 人、埼玉県秩父市で 260 世帯 460 人、山梨県早川町で 238 世帯 394 人など。 (asahi = 2-18-14)

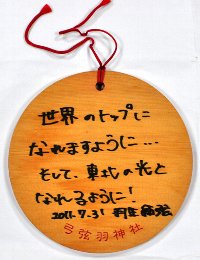

「聖地」の神社、羽生も願掛け かなった「世界一に」

羽生の名前にちなみ、ファンから「聖地」と呼ばれる神戸市東灘区の弓弦羽(ゆづるは)神社には 15 日、金メダルを祝う人らが参拝に訪れた。 2011 年ごろからファンの間で話題になり、現在 400 枚ほどある絵馬のうち、約 100 枚は羽生に関するものという。 同年 7 月には本人も訪れ、「世界のトップになれますように …。 そして、東北の光となれるように!」と書いた絵馬を奉納した。

参拝に訪れた同市中央区のピアノ講師の女性は「金にふさわしい演技でした。」 澤田政泰宮司 (60) は「奉納当時はきゃしゃな印象だったが、すっかりたくましくなった」と振り返り、金メダル獲得に「阪神大震災では私たちも被災した。 復興の力になろうとする姿に感動しました。」と話した。 (asahi = 2-16-14)

コメの味「特 A」、過去最多の 38 銘柄 2013 年産

コメの味を格付けしている財団法人・日本穀物検定協会(東京)は 13 日、2013 年産米の「食味ランキング」を発表した。 5 段階評価で最高の「特 A」に過去最多の 38 銘柄が選ばれ、エントリーした 131 銘柄の約 3 割に上った。

12 年産米から 10 銘柄が特 A にランクを上げ、特 A 銘柄が 24 道府県に及んだのも過去最多。 千葉、鳥取、香川、鹿児島の 4 県は初取得で、新潟県の魚沼コシヒカリは 25 年連続となった。 同協会の評価員が、基準となるブレンド米と食べ比べて味や香り、粘りなどを採点した。 5 段階評価を始めた 1989 年産以降、東北や北陸に集中していた特 A 評価は、高温にも適した品種改良や栽培技術の高まりを背景に、西日本にも広がりを見せている。 (asahi = 2-13-14)

香川発「希少糖」スイーツ人気 大手コンビニ、次々発売

健康志向の広がりを受けて、香川県発の「希少糖(きしょうとう)」が静かなブームを呼んでいる。 香川大学が中心となって肥満を抑える働きを発見したことが、きっかけ。 甘みは砂糖の 7 - 8 割あるのにカロリーがほぼゼロな点も魅力で、大手コンビニは相次いで関連商品を市場に投入している。

ミニストップは 4 日、デザート 2 種類を発売した。 「ビタミン果実のパフェ(税込み 180 円)」は糖類の 2 割に希少糖入りシロップを使っている。 サークル K サンクスも 1 月、シュークリーム「ぷにもちシュー(ミルク)~希少糖入り~(90 円)」など 3 商品を投入。 ローソンは、コーヒー飲料「希少糖入りソイラテ(168 円)」を 1 月に発売。 甘味料の 5 割に希少糖入りシロップを使い、240 ミリリットルで 90 キロカロリーという。

希少糖はもともと自然界にわずかに存在している糖。 50 種類以上あり、様々な食品にごく微量ずつ含まれているのが特徴だ。 香川大などの研究では、食後血糖値の上昇や、内臓脂肪の蓄積を抑える働きがあることがわかった。 香川県内の企業が昨年、一般向けに希少糖入りのシロップを発売し、人気が広まりつつある。 (生田大介、asahi = 2-6-14)

◇ ◇ ◇

脂肪蓄積を抑える「希少糖」脚光 甘味料に予約殺到

甘さは砂糖の約 7 割、なのに体脂肪を減らしてくれる - -。 そんな画期的な効果のある「希少糖」が注目を集めている。 香川大の研究が大量生産に道を開き、香川県が生産を全面支援する。

昨年 8 月、希少糖を使った家庭用シロップ「レアシュガースウィート(500 グラム入りボトル 1,260 円)」を全国発売。 10 月、テレビで「太らない甘味料」として紹介されると、発売元の「レアスウィート(高松市)」に 1 週間で 6 万本の予約が殺到し、生産が追いつかなくなった。 年末にようやく生産体制が整い、1 月 20 日から通信販売を再開する。

元香川大学長の近藤浩二社長 (73) は「驚異の甘味料と驚かれた。 大手飲料メーカーから商品開発の話もある。」 希少糖と香川大の関わりは 1991 年にさかのぼる。 当時、農学部にいた何森(いずもり)健・特任教授 (70) は、自然界に約 50 種類ある希少糖の研究をしていた。 その過程で偶然、大学の食堂裏の土中から、ある酵素を見つけた。 自然界に大量にある果糖を、「D-プシコース」という希少糖に作り変える作用があった。 (asahi = 1-19-14)

「天空の城」竹田城跡、見学場所を制限へ 観光客急増で

雲海に浮かぶ姿から、「天空の城」として知られる兵庫県朝来(あさご)市の国史跡「竹田城跡(標高 353.7 メートル)」について、市は、見学通路を設置することを決めた。 観光客の急増による文化財の傷みや転落事故を防ぐためで、春の観光シーズンにあわせ 3 月 20 日から運用を始める。

市によると、土のうを置き、その上に幅約 2 メートルのマットを敷く。 入り口は史跡北側の「北千畳」側からに限定し、途中に立ち止まって見学できるスペースを設ける。 史跡保全などのため現在立ち入りができない本丸と天守台は引き続き入場禁止とし、今後、期間限定での公開を検討する。

竹田城跡は近年、「日本 100 名城」に選ばれたり、高倉健さん主演の映画「あなたへ(2012 年)」など各種メディアに登場したりしたことから、観光客が増加。 12 年度に 23 万 8 千人、今年度は昨年 12 月末時点で 09 年度の 12 倍以上となる 43 万 4 千人を記録している。

一方、観光客が増えるにつれ、草がはげ、表土が荒れて地中の瓦片が大量に露出したり、マツやサクラが衰弱したり。 観光客が石垣から転落して重傷を負う事故も起きた。 一部の石垣が前にせり出して崩落する恐れも出てきたため、市は 13 日から組み直す工事に入る。 (甲斐俊作、asahi = 2-4-14)

「世界新三大夜景」効果? 夜の長崎に再び脚光

まるで、宝石をちりばめたようだ。すり鉢状の地形や港が独特の立体感を出す長崎の夜景。 長く愛されてきたが、最近、再び脚光を浴びている。 団体旅行が渋り気味とあって、観光業界は活気づいている。

標高 333 メートルの長崎市の稲佐山。 展望台から眼下を見下ろす。 空気が乾燥するこの季節は、特に光がくっきり見える。 「今年に入って一番きれいです。」 1 月 24 日、市などが養成した「夜景ナビゲーター」の山崎務さん (64) が 11 人のツアー客に語りかけた。 (asahi = 2-1-14)