�u���t��H�Őf�f�v�߂Â����@�c���k�ꂳ��A���p������

���t��H�ŕa�C��f�f������ - -�B�@2002 �N�Ƀm�[�x�����w�܂����c���k��E���Ð��쏊�V�j�A�t�F���[ (54) ���A����Ɍf�����ڕW�����Ȃ�����B�@���ܗ��R�ƂȂ�������ς������͋Z�p�ɖ����������Ċ��x�� 1 ���{�ɍ��߁A���t����A���c�n�C�}�[�a�̌������������o�ł���Ƃ���܂ł����B�@4 ������V���ȑԐ��Ŏ��p���ɒ��ށB

���s�s������̓��Ð��쏊�{�ЁB�@�� 8 ���ɏo�Ђ���Ƃ����ɐ��F�̍�ƕ��ɒ��ւ��A�������̎��̉�����u������Ƃ�点�āv�Ɛg�����o���B�@��ƕ��p�Ō˘f���Ȃ����܉�ɗՂc������B�@12 �N�����������u���U��G���W�j�A�v�̐M�O�͗h�邪�Ȃ��B�@���� 2 �N��� 1985 �N�A���[�U�[���g���Ă���ς����̏d�����ɗʂ�Z�p���J���B�@�o�C�I�����ɕs���Ȏ��ʕ��͑��u�Ɏ��p������A�m�[�x���܂ɋP�����B�@�����A�u��Âɖ𗧂������v�Ƃ̏��S���т��ɂ͊��x������Ȃ������B

�]�@�� 09 �N�ɖK�ꂽ�B�@���̑�^�����v���W�F�N�g�ɑI��A5 �N�ԂŖ� 40 ���~�̌�������B�@�� 60 �l�Łu�펯�ɂƂ���Ȃ����z���v�ƒ��݁A�� 1 �N�ʼn���I�ȕ��͎�@���J���B�@���x���ō� 1 ���{�ɍ��߂��B�@13 �N�A�����ɂ킸�������܂܂�Ȃ��A���c�n�C�}�[�a�̌����̂���ς����A�~���C�h�x�[�^ (A��) ���A1 �~�����b�g���̌��t���猟�o���邱�Ƃɏ��߂Đ����B�@���m�� A�� �֘A������ 8 ��ތ������B (�������m�Aasahi = 4-3-14)

���o����u������ʋہv�����{�Ŋg�傩�@���̉@������

�����a�@�@�\����ÃZ���^�[�i���s�j�ŏ��Ȃ��Ƃ����� 2 �l�����S������K�͂ȉ@�������̌����ɂȂ����V�^�ϐ��ہuCRE�v�́A�ʏ�̌����ł͌��o����ȁu�X�e���X�^�v�ƌĂ���ނ��ƕ��������B�@5 �N�O�ɍL�����ŏ��߂Č��������V�����^�ŁA���Â���x��ɂȂ�₷������������B�@�����̐��Ƃ��u���{�Ő��܂ꂽ�ƌ����� CRE ���A�����{�ɍL�������v�ƌx������B

��ʓI�� CRE �́A��D�I�ȍR�ۖ�ł���J���o�y�l���������Ȃ��B�@����ɉ����A�X�e���X�^�͎��ۂɂ̓J���o�y�l���������Ȃ��̂ɁA�ʏ�̌����@�ł́u�����v�Ƃ�����������ʂ��o����ِ�������B�@���̂��߁A���o���ɂ��������łȂ��A��t���������ʂ�M���ăJ���o�y�l�������ÂɎg���A��x��ɂȂ鋰��������B

�L����̎��R���j�i�������j������́A2009 �N�ɏ��߂čL�������̕����̕a�@����X�e���X�^ CRE ���T�������A���̌�A���Ɍ��̕a�@����� 8 ���������B�@���o���͔N�X�����A12 �N 10 ���܂ł� 2 ���Ōv 87 ���ɂ̂ڂ�B�@���̊Ԃɂ��̋ۂɂ�鎀�҂����Ȃ��Ƃ� 1 �l�o���B�@���R�����炪�ڂ������ׂ�ƁA�قڑS�Ă̋ۂŁA�����O��̍זE�������u�v���X�~�h�v�����ꂾ�����B (�����ʎq�Aasahi = 3-31-14)

�C���t���u���炾�痬�s�v�̋���@���Ґ��Ȃ����~�܂�

�C���t���G���U�̗��s���t�ɂȂ��Ă����܂�Ȃ��B�@���������nj������� 28 �����\���������ɂ��ƁA1 ��Ë@�ւ�����̊��Ґ��͍ŐV 1 �T�ԁi17 - 23 ���j�� 18.59 �l�B�@�O�N�������� 6.75 �l�ɔ�� 3 �{�߂��B�@�s�[�N�͉߂������A���Ƃ͒��ӂ��Ăт����Ă���B�@�s���{���ʂł́A42 �s���{���őO�T�������������B�@�����A���� 39.97 �l�A��� 33.72 �l�Ōx�x���� 30 �l���Ă���ق��A�{�� 29.42 �l�A�X 27.83 �l�A���� 27.57 �l�A�V�� 26.30 �l�ȂǁA���k��k���n���ő�����Ԃ������B

���V�[�Y���� 1 �����{���� 2 ����{���s�[�N�B�@���̌�͌��������A2 �����{�ɍĂё�����ȂǗ�N�ɔ��������y�[�X���x���B�@�������ɂ��ƁA�����̃^�C�v�̃E�C���X�������ɗ��s���Ă���̂����V�[�Y���̓����ŁA2009 - 10 �N�ɐV�^�Ƃ��ė��s���� H1N1 �̂ق��AB �^�̊����������B�@���̂��߁A�����V�[�Y���ɕ������鋰�������Ƃ����B

�����������lju�w�Z���^�[�̍���x�������́u�w�Z���t�x�݂ɓ���A���Ґ��͌��邩������Ȃ����A���炾��Ɨ��s�������\�������荡������ӂ��K�v���v�Ǝw�E����B (�y��C��Aasahi = 3-30-14)

�����ʓ�a�Ɋ��זE�ڐA�@�Đ���ÂŒj���̖��Ȃ�

��������Ȃ��u��a�v�̒j�̎q�ɁA��e�̍������ڐA�����p��������w�a�@�ł������B�@�ʏ�� 1 �Ζ����ŖS���Ȃ�P�[�X���������A�����Ȃ����̂́A�ԗt�n���זE���ڐA����Đ���ÁB�@�j���͍����l�H�ċz������Ă��邪�e�͈̂��肵�Ă���B�@��w�a�@�ƍ������w�̔|�{�Z�p�����������Ƃ̘A�g������t�����B

�u���߂łƂ��B�v�@���N 2 �� 22 ���A���j���̌��t�ɕ�܂�A�x�b�h��ŏΊ���ӂ�܂��̂́A�ђ˖�X�Ԃ��� (30) �̒��j�t���i���ȂŁj���� (3)�B�@�ђ˂��u���O�̔N��ɂȂꂽ�v�ƑI���𒅂āA���@�����B�@�t������̕a�C�� 10 ���l�� 1 �l�Ƃ����u��t�H�X�t�@�^�[�[�ǁv�B�@��������̂ɕK�v�ȍy�f���ł����A�َ��̎��ɔ��ǂ���ƁA1 �N�ȓ��Ɍċz��Q�ȂǂŎ��S����ꍇ�������B�@�m���������Ö@�͂Ȃ��B (�쒆�ǗS�Aasahi = 3-29-14)

�y��̐l�H�����ɐ����@�ă`�[���A���F�̓���ւ���

�p�����ȂǂɎg���y��̐l�H�����ɐ��������ƁA�ăW�����Y�z�v�L���X��A�j���[���[�N��Ȃǂ̌����҂� 27 ���t�ĉȊw���T�C�G���X�d�q�łŔ��\�����B�@�����̐v�}�ł����`�����܂ސ��F�̂��A�R���s���[�^�[�Ȃǂ��g���Đv�E�������A�������y��̐��F�̂Ɠ���ւ��A���R�E�ɑ��݂��Ȃ��y����������B�@�����̐l�H�����͍ۂł͐����Ⴊ���邪�A�q�g�ȂǂƓ����u�^�j�����v�ɕ��ނ����y��ł͏��߂āB (�y���j��Aasahi = 3-28-14)

�V�^�C���t���G���U�p�̐V��u�A�r�K�����v���J�Ȃ����F

�����J���Ȃ� 24 ���A�V�^�C���t���G���U�������̖�ɑ���ϐ��������A�����Ȃ������ꍇ�̑�Ƃ��āA�x�R���w�H�Ɓi�����s�V�h��j���J�������V�����R�E�C���X��u�A�r�K�����v�̐����E�̔������F�����B�@��������p�����邽�߁A���J�Ȃ̗v�����Ă��狟�������B

���Ȃɂ��ƁA�����̃^�~�t��������U�Ȃǂ̖�̓E�C���X���זE����זE�Ɉڂ�̂�W���đ��B��h�����A�A�r�K�����͍זE���ő����邱�Ǝ��̂�j�Q���đ��B��h���B�@�����A�D�P���̏��������p����Αَ��ɏd�Ăȕ���p���o��댯�������邽�߁A���Ȃ͗��ʐ����ȂLj��S��ɉ����A����Ȃ�L�������m�F���邽�߂̎��������{���邱�Ƃ������ɏ��F�����B (�˖�k��Amainichi = 3-24-14)

���j : ��w���� 23 �l���W�c�����@�{��E���ی����Ǔ�

�{�錧�� 20 ���A���ی����Ǔ��i���A�F���A�����A�O�J�A������ 1 �s 4 ���j�ŁA��w���� 23 �l�����j�ɏW�c���������Ɣ��\�����B�@1 �l�����a���Ĉꎞ���@�A22 �l���\�h���Â𑱂��Ă��邪�A�����g��̋���͂Ȃ��Ƃ����B

�����a�E�����Ǒɂ��ƁA���Ǔ��̑�w���̏��� (19) ����N�Ă��납�点���Ȃǂ̏Ǐ�ň�Ë@�ւ���f�B�@���s�̕a�@�� 11 �� 25 ���Ɍ��j�Ɛf�f���A���ɓ͂��o���B�@���͏����ƐڐG�������� 346 �l�Ɍ��N�f�f�����{�A22 �l�����ݐ����j�����ǂƐf�f���ꂽ�B (�v�ؓc�Ǝq�Amainichi = 3-21-14)

�������A�_���P����Ăт����@�A���c�n�C�}�[����

�A���c�n�C�}�[�a�����̍��ƃv���W�F�N�g�uJ-ADNI �i�A�h�j�j�v�̗Տ������f�[�^�Ɋ�Â��ĕč��w��Ŕ��\�����_���ɂ��āA�M�҂� 1 �l�ł��鐙����O�����勳���� 20 ���A�f�[�^�� 14% �ɉ�������܂ޕs�K�ȗႪ�������Ƃ��āA�����M�� 12 �l�ɘ_���P������[���ŌĂт������B�@STAP �זE�̘_���P����ŗh�炮���{�̐�[��Ì����ւ̐M��������Ɏ�����\��������B

�������� J-ADNI �Ƀf�[�^���̐ӔC�҂Ƃ��ĎQ�悷�����A�F�m�nj����̍������l�҂ő�\�����҂߂��؈Г��勳���� 12 �l�Ƌ����ŃA���c�n�C�}�[�a���҂̔]�̓�����T�邽�߂ɍs�� PET �i�z�d�q���˒f�w�B�e�j�Ɋւ���_���� 2013 �N 8 ���A�č��̐_�o���ː��w��ɔ��\���Ă����B

���������_�����\��ɐV���Ȏ�������肵���������ʁA�_���Ɏg�����f�[�^ 274 �ᒆ�A14% �� 39 �Ⴊ�A�@ �L���������ʒk�����ō��ۓI�菇�ɍ��킹��ړI�Ō������Ԃ��������A�A �팱�҂̓��ӂĂ��Ȃ������A�B �팱�҂���O�̔N����� - - �ȂǕs�K���������Ƃ����������Ƃ����B (�n�ӎ��A�ؔ���Aasahi = 3-21-14)

���Y�E�V�������S�A25% �͋~�����\���@�����匟��

�o�Y�O��ɐԂ�����S���� 200 �ȏ�̏Ǘ�������ȑ�w�������A��Ë@�ւ�D�w�����K�ɑΉ����Ă���� 4 �l�� 1 �l��������\�����������Ɣ��肵���B�@�����J���Ȃ���Ƃɂ��ƁA�S���I�Ȍ��͒������A�Ĕ���h�����g�݂Ƃ��Ē��ڂ����B

���������Y�E���C���� (62) ��̃`�[�����A���J�Ȃ̋��ĕی��������Ë@�֖���D�P�T���Ȃǂ̃f�[�^�����B�@���ꌧ�� 2007 - 11 �N�ɓ͂��o���������o�Y�O��̎��S�Ǘ� 352 ���ɂ��ĒS����ɃA���P�[�g���A���S���̏�v����������_�����ׂē����Ă�������B�@����܂ł� 233 ���̌��Ɣ�����I���B�@���� 59 �� '25%) �͖������������\��������Ɣ��肵���B�@����͔D�P�� 22 �T�Ȍ�̎��Y�� 38 ���A�V�������S 21 ���B (asahi = 3-20-14)

�d���S�������� 2 �Ύ��@���E���̎�p�����@�_��

���Ɍ������ǂ��a�@�i�_�ˎs�{����j�� 19 ���A���t��哮���ɑ��鍶�S���̏o���ɕق��Ȃ��u�哮���ٌ����v�ȂǁA�d���S������������ 2 �Βj���̎�p�ɐ��������Ɣ��\�����B�@�ɂ߂Ă܂�ȏǗ�Ŏ�p�̐�����͐��E���B�@�L�҉�������e�́u�q�ǂ��������Ă��炢�A���ӂ̋C�����ł����ς��v�ƌ�����B�@���{�����s�̍�����l�����B�@���N��Ԃ͈��肵�Ă���A�����މ@�����B

���������S�����NJO�Ȃ̑哈�`�������ɂ��ƁA��l�����͕�ޔ����� (25) �̎��Ƃɋ߂������L���a�@�i�L���s�j�Ő��܂ꂽ���A�l�̐S������������A���ǂ��a�@�ɋً}��������Ă����B�@�哮���ٌ����� 1975 �N�ȍ~�A��l�����̂ق����E�� 22 �Ⴕ������Ă��Ȃ��B�@�قƂ�ǂ����Y��㐔���Ŏ��S�B�@���S�����ُ�ɏ������ꍇ�������A��p�ɐ������� 2 ����A�S�g�Ɍ��t�𑗂�o�����S���̋@�\���E�S���ɑ�ւ������B

�������A��l�����͍��S���̑傫���ɖ�肪�Ȃ��������߁A���E�ŏ��߂č��E�����̐S���̋@�\���C���A����ȐS���Ɠ��l�̍\���Ō��t���z�����邱�Ƃɐ����B�@��p�� 2 �N�]��Ōv 4 ��ɋy�B�@�哈�����́A�w�i�ɏo������̐v���Ȑf�f����������������ƂȂǂ������u�~���閽���~����Ñ̐�������ɏ[�����������v�Ƙb�����B (���X�b��Y�A�_�ːV�� = 3-19-14)

�p���זE�A�̊O�ő��₵�ĈڐA�@���E���A3 �l�̎��͉�

�p���������Ď��͂��啝�ɉ�����u���v�i�����ق��j���p���ǁv�̊��҂ɑ̊O�ő��₵���p���̍זE���ڐA����Տ������u�Б�⋞�s�{����ȑ�Ȃǂ̃O���[�v���n�߂��B�@3 �l�ɈڐA���A���͂��悭�Ȃ�Ȃnj��ʂ��オ���Ă���Ƃ����B�@�p���̍זE�𑝂₵�ĈڐA�������Ö@�͐��E�ŏ��߂ĂƂ����B�@12 �����\�����B

���v���p���ǂ́A�p���̓����ɂ���p������זE���a�C�₯���ŏ����A�p��������a�C�B�@�l�Ԃ�T���̊p������זE�͑����čĐ����Ȃ����߁A����܂ł͊p�������̈ڐA�������Ö@���Ȃ������B�@�����Ŋp���ڐA����l�͔N�Ԗ� 3 ��l����B�@���� 6 ���ȏオ���v���p���ǂ��Ƃ����B

���u�Б�̏���͎q�����i��H�w�j��́A�p������זE��̊O�Ől�H�I�ɑ��₵�A�p���̗����ɒ������Ē蒅������Z�p���J���B�@�p������זE���͂������J�j�N�C�U�� 14 �C�ɈڐA���A�זE���蒅���đ��肪���邱�Ƃ��m���߂��B�@�č��̃A�C�o���N������� 10 ��̐l�̊p������זE�����̕��@�ő��₵�A���s�{�����̖؉������i��Ȋw�j�炪�A��N 12 �����獡�N 2 ���ɂ����A3 �l�̊��҂� 1 �l������� 100 ���ڐA�����B�@�܂��o�ߓr�������A0.06 �ȉ��������������͂� 0.1 - 0.9 �ɉ��Ă���Ƃ����B

�O���[�v�� 2014 �N�x����� 2 �N�ԂŖ� 30 �l�ɈڐA����v��ŁA17 �N�ɂ͊�ƂƋ��͂��Đ��i����ڎw���B�@�؉�����́u����܂� 1 ���Ԃ���������p�� 5 ���ɂȂ�A���͂����₷���B�@1 �l�̊p���҂��瑽���̐l�ɈڐA�ł���Ȃǃ����b�g���傫���B�v�Ƙb���Ă���B (�b���M���Y�Aasahi = 3-12-14)

�n�l���[���ł͉�ɒ��Ӂ@�^�q�`����A���A�W�J�M 2 �l

�n�l���[����Ƃ��Đl�C�̃^�q�`�E�{���{��������A�����āu�W�J�M�v�ǂ������҂��A�����ŏ��߂Ċm�F���ꂽ�B�@��Ɏh����Ċ������A���n�ŗ��s���Ă���Ƃ����B�@���M�┭�]�ȂǏǏ�͕��]��͂����Ɏ��Ă���B�@�d�lj����邱�Ƃ͂܂�ő傫�ȐS�z�͂���Ȃ����A�K���ȗ��s�ɐ���������Ȃ����߂ɂ���ɂ͒��ӂ����ق����悳�������B

�������ۈ�Ì����Z���^�[�̃O���[�v�����B�̐�厏�i�d�q�Łj�ŕ����B�@���҂� 20 - 30 ��̒j�� 2 �l�B�@���ꂼ��ʂ̗��s�ō�N 12 ���A���� 6 - 10 ���ԑ؍݁B�@�A����A���M�A�ߒɁA���]�Ȃǂ��������B�@������������ʼn��������Ƃ����B�@�������ߌ��u�i���Ȃ��Ƃ��j��t�́u�����𒅂�ȂǑ̘̂I�o���Ȃ�ׂ������A���悯�܂��g���Ȃǂ��Ăق����v�Ƙb���B�L���Ȏ��Ö��N�`���͂Ȃ��B

�Ď��a��Z���^�[ (CDC) �Ȃǂɂ��ƁA�^�q�`�ł���܂ŁA�W�J�M�Ɋ��������^���̂��銳�҂� 8 ��l�ȏ�B�@���n�ł́A��Ɏh����Ċ�������f���O�M�����s���Ă���B�@�d�lj����邱�Ƃ����邽�߁A�A����ɏǏ���Ύ�f���]�܂����Ƃ����B

�^�q�`�ό��ǂȂǂɂ��ƁA�^�q�`��K�����{�l�͔N�Ԗ� 1 �� 3 ��l�B�@7 - 8 ���̓{���{�����ŁA�������n�l���[���Ƃ����B�@���Ȑ���o���K���[�ȂǂŒm���A�u�n���ōł����������v�ƌ����Ă���B�@���E 30 �J���œW�J���闷�s���R�~�T�C�g�u�g���b�v�A�h�o�C�U�[�v�ō�N�A�쑾���m�l�C�i���o�[ 1 �̓��ɑI�ꂽ�B (���c�k���Aasahi = 3-10-14)

�����B�̎d�g�݉𖾁@������`�[���u�V���ȍR����܊J���ɂȂ���\���v

������זE�����ɂ���uBIG3�v�Ƃ����^���p�N�����A���B�Ƀu���[�L��������ʂ̃^���p�N���̓�����}�����B�𑣐i�����Ă��邱�Ƃ��A������̕Ћ˖L�닳���i���q��ᇊw�j��̃`�[���� 8 ���܂łɃ}�E�X���g���������ʼn𖾂����B�@BIG3 �̓�����j�Q���鉻�����������Ă���A�Ћˋ����́u�]���̎��Âł͌��ʂ��Ȃ�������A��ɑϐ����ł����肵�����҂ɂ������V���ȍR����܂̊J���ɂȂ���\��������v�Ƙb���Ă���B

�`�[���ɂ��ƁA������זE���ɂ���uPHB2�v�Ƃ����^���p�N���́A�����z��������e�̂ƌ��ѕt���A����̑��B��}���Ă���B�@�������ABIG3 �� PHB2 �ɂ������ƁAPHB2 �͏����z��������e�̂ƌ����ł����A���}���ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�˂��~�߂��B (sankei = 3-8-14)

������ 1 ���X�v�[�� 6 �t�����x�Ɂ@WHO �w�j��

�y�W���l�[�u�z ���E�ی��@�� (WHO) �� 5 ���A�����̐ێ�ʂɊւ���w�j�Ă\�A�얞�⒎���̖h�~�̂��ߑ��G�l���M�[�ێ�ʂ� 5% �����ɗ}����ׂ����ƒ����B�@���ϓI�ȑ�l�̏ꍇ�A1 ���� 25 �O�����A�e�B�[�X�v�[�� 6 �t���̍����ɑ�������Ƃ����B

��i���ł̕��ϐێ�ʂ�啝�ɉ����Ƃ݂���B�@�w�j�Ă͍���A�C���^�[�l�b�g�Ȃǂ�ʂ��Ĉ�ʂ̐l�X���畝�L���ӌ�������Ő������肷�錩�ʂ��B�@�H�i�ƊE�̔������\�z���ꂻ�����B�@WHO �́A5% ��������������ȏꍇ�ł��A10% �͒����Ȃ��悤�ɂ��ׂ����Ƌ����������Ă���B (kyodo = 3-6-14)

�q�{ : �؏��������Đ��@�c��`�[���A���b�g�ŔD�P�ɂ�����

�q�{�̈ꕔ��؏��������b�g�ɁA�זE�́u����v�ƂȂ邽��ς����̖����ڐA����ƁA�؏����ꂽ�������Đ����A�D�P���\�ɂȂ邱�Ƃ��A�c����̌����`�[���̎����Ŗ��炩�ɂȂ����B�@�q�{��i�����j����̎��ÂȂǂŕ����؏�������̎q�{�̍Đ���Âɏ����A���p�ł���\��������Ƃ����B�@���s�s�ŊJ�Ò��̓��{�Đ���Êw��� 6 ���A���\����B

���������Ă���זE�́A�R���[�Q���Ȃǂ̂���ς����łł����ׂ����Ԃ̂悤�Ȗ����u����v�ƂȂ��Ďx���Ă���B�@�ێR�N�v�E�c��u�t�i�Y�w�l�Ȋw�j��́A���b�g�̎q�{�����o���A�זE��n�����Ė����������̎�B�@����ɕʂ̃��b�g�̎q�{���ꕔ�؏����A�����ɖ��Ă�悤�ɈڐA����ƁA�V���ȍזE�����X�ɖ��ɒ蒅���A�؏��������Đ������B�ڐA���� 4 �C���ׂĂ����R�D�P���A�َ��͏����Ɉ�����B

�זE����苎�������́A�ڐA���Ă���{�I�ɋ��┽�����Ȃ��B�@�ێR�u�t�́u����̈ڐA�Ŏq�{���Đ��ł���\���������ꂽ�B�@�����A�����I�ɐi�s�����q�{���A�q�{�����̑g�D���ؓ����ɂł���q�{�B�؏ǂȂǂ̊��҂̎q�{�Đ��ɉ��p�ł��邩������Ȃ��v�Ƙb���B (�{�c���q�Amainichi = 3-6-14)

���t���𐧌䂷���`�q �c ����O���[�v������

�����ɂ��鑢�����זE�����t�זE�ɕω�����ڂ����d�g�݂��𖾂����ƁA���V�u�i(������)�E���s��Đ���Ȋw������������̌����O���[�v�����炩�ɂ����B�@�������זE�ɕω��𑣂��זE�œ�����`�q���A�}�E�X�̎����œ��肵���B�@���t�זE��l�H�I�ɍ�邱�Ƃ�V���Ȏ��Ö@�̊J���ɐ�������\���̂��鐬�ʂŁA�p�Ȋw���l�C�`���[�d�q�ł� 3 ���f�ڂ����B

�O���[�v�͑������זE���A�������̍זE����L�т��ˋN�ɂ������ƁA��������Ԍ����Ȃǂ̌��t�זE�ɕω����邱�Ƃ����A�uCAR �זE�v�Ɩ��������B�@����ACAR �זE�Ŋ����ɓ�����`�q�uFoxc1�v�ɒ��ځB�@Foxc1 �� CAR �זE�ŋ@�\���Ȃ��悤�ɂ����}�E�X�ł́A�������� CAR �זE�③�����זE���������A���t�זE�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��m���߂��B

���V�����́uFoxc1 �́ACAR �זE�ɂ��������������זE��ω�������@�\�������Ă���炵���B�@Foxc1 �̓������߂ł���A�����a�Ȃǂ̐V���Ȏ��ÂɂȂ��邾���łȂ��AiPS �זE�i�l�H���\�����זE�j���� CAR �זE������āA�����Ǔ��Ō��t�זE�Y���邱�Ƃ����҂ł���v�Ƙb���B (yomiuri = 3-3-14)

�A���c�n�C�}�[�a���X�N�}���邽��ς����A��������

�A���c�n�C�}�[�a�ɂ����郊�X�N��}���邽��ς����̓������A�������w�n�����Ȃ̕x�c�ו�y������̌����O���[�v�����炩�ɂ����B�@�A���c�n�C�}�[�a�̌����Ƃ����ُ킽��ς������ł��ɂ����������������Ƃ����B�@�\�h�@�̊J���ɂȂ���\��������B�@�O���[�v�����ڂ����̂̓J�����Ƃ�������ς����B�@���̂���ς����̓������ア��`�q�^�C�v�����l�́A�����łȂ��l�ɔ�ׂĔ��ǂ̊m���� 13% �قǒႢ���Ƃ��A����܂ł̊C�O�̌����Ŕ������Ă���B�@�����A����ς����̓����͂悭�킩���Ă��Ȃ������B

�x�c�����͔|�{�זE���`�q���σ}�E�X���g���Ď����B�@����ƁA���̂���ς����́A�A���c�n�C�}�[�a�̌��������Ƃ����A�~���C�h�x�[�^��]���ł���y�f���ǂꂭ�炢�����ɋ@�\���邩�ɂ�������Ă����B�@�J�����̓������ア�ƍy�f�̊����x�����������A�A�~���C�h�x�[�^���ł��ɂ����Ȃ�Ƃ����B (asahi = 3-1-14)

���@���@��

�F�m�� : �]�[�ǂ̍Ĕ��\�h��A�}���Ɍ��ʁ@�H�ɂ��Տ�����

�����z��a�����Z���^�[�i���{���c�s�j�̒������j�i���͂�܂��ӂ݁j�㒷��́A�]�[�ǁi���������j�̍Ĕ��\�h��u�V���X�^�]�[���v�ɁA�F�m�ǂ̈��̃A���c�n�C�}�[�a�̐i�s��}������ʂ����邱�Ƃ����������Ɣ��\�����B�@27 ���t�̕ăI�����C���Ȋw���v���X�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B�@�y�x�̏ꍇ�ɗL���Ƃ����A�A���c�n�C�}�[�a�̐i�s�\�h��Ƃ��Ă��g����悤�A���̖��F��ڎw���Տ������i�����j�����H�ɂ��n�߂�B

�V���X�^�]�[���͌��Ǔ��Ɍ��������ɂ������A���ǂ��L���Ĕ]�̌����𑝂₷���ʂ�����B�@�F�m�ǂ́A�]�̌��ǂ�_�o�זE�ɏ�Q���N����A�L���͂Ȃǂ��ቺ�B�@�A���c�n�C�}�[�a�͔F�m�ǂ� 4 - 5 �����߂�Ƃ���A�ُ�Ȃ���ς������]���ɒ~�ς���Ƃ����B

�����㒷��́A���Ɍ��F�{�s���̕a�@�Ƃ̋��������ŁA1996 - 2012 �N�̃A���c�n�C�}�[�a���҂̃J���e���B�@�y�x�̊��҂��ƁA�F�m�@�\�e�X�g�uMMSE�v�̓_�����ቺ�i�����j���鑬�����A�A���Z�v�g�p���� 36 �l�i���ϔN�� 78.4 �j�͔N���� 2.2 �_���������A�]�[�Ǘ\�h�̂��߃V���X�^�]�[���p���Ă��� 34 �l�i�� 77.2 �j�͕��� 0.5 �_�������B (�֓��L�q�Amainichi = 2-27-14)

���@���@��

�A���c�n�C�}�[�h�������𖾁@�]���u�|�����v�A����

�]���̃^���p�N�����A�A���c�n�C�}�[�a�̌����Ƃ���镨���̒~�ς�h���A���ǂ̃��X�N�������Ă���Ƃ݂��邱�Ƃ����ƃh�C�c�̈�w�������̃`�[�����𖾂��A�Ĉ�w���d�q�ł� 13 �����\�����B�@���́u�|�����v�̃^���p�N���𑝂₹��A�\�h�⎡�Âɖ𗧂Ƃ��Ă���B�@�A���c�n�C�}�[�a�́A�]�̍זE���ō��ꂽ�A�~���C�h�x�[�^ (A��) �Ƃ����������זE�̊O�ɏo�Ĕ]���Œ~�ς��A�_�o�זE�����ł��Ĕ��ǂ���Ƃ����B (kyodo = 2-13-14)

���@���@��

��`�q�����@�A���c�n�C�}�[���Ẩ\����

����w�̌����O���[�v�́A�A���c�n�C�}�[�a�̔��ǂɒ��ډe����^���Ă����`�q��V���ɔ��������Ɣ��\�����B�@�A���c�n�C�}�[�a�̍��{�I�Ȏ��Õ��@�ɂȂ���\��������B �@�����O���[�v�ɂ��ƁA�A���c�n�C�}�[�a�̊��҂̔]�ɂ́u�A�~���C�h���v�Ƃ�������̂���ς����������~�ς���Ă��邪�A�uKLC1�v�ƌĂ���`�q�����̗ʂ��R���g���[�����Ă��邱�Ƃ��V���ɂ킩�����Ƃ����B

�����O���[�v�̓A���c�n�C�}�[�a�ɂȂ�₷���}�E�X�ƂȂ�ɂ����}�E�X�ׁAKLC1 �ɒ��ځA�q�g�̊��҂̔]�ł� KLC1 ���A�~���C�h���̗ʂ��R���g���[�����Ă��邱�Ƃ��킩�����Ƃ����B �@�ǂ�������̈�`�q�����点��̂���A���炵���ꍇ�̕���p�ɂ��Ă͂܂��킩���Ă��Ȃ����A�������i�߂A���c�n�C�}�[�a�̍��{�I�Ȏ��ÂɂȂ���\��������Ƃ����B (���e�� = 2-4-14)

�V�^�o���O�f�f�A��ʔD�w�ɂ��L��?�@�đ傪������

35 �Έȏ�Ȃǃn�C���X�N�̔D�w��Ɍ��肵�Ă���V�^�o���O�f�f���A��ʂ̔D�w��Ώۂɂ����u�}�X�X�N���[�j���O�i�ӂ邢�����j�����v�ɂ����p�ł���\���������������ʂ��܂Ƃ܂����B�@�ă^�t�c��Ȃǂ� 27 ���t�̕Ĉ�w���j���[�C���O�����h�E�W���[�i���E�I�u�E���f�B�V���ɔ��\�A�u��ʂ̔D�w�ւ̌����Ƃ��Č������ׂ��ł͂Ȃ����v�Ƃ��Ă���B

�V�^�o���O�f�f�́A��e�̌��t�őَ��̐��F�ُ̈�̗L���ׂ�B�@����܂ň�ʂ̔D�w��Ώۂɂ����������x�̃f�[�^���Ȃ������B�@�ӂ邢���������ɗp���邱�Ƃɂ́A�u���̑I�ʂɂȂ���v�Ɠ��{�_�E���Nj���Ȃǂ������Ă���B

�����́A2012 - 13 �N�ɕč����� 21 ��Ë@�ւŏo���O�f�f������ 1,900 �l��ΏۂɎ��{�����B�@�V�^�o���O�f�f�ƁA�č��ł͂ӂ邢���������Ƃ��� 6 ���ȏ�̔D�w���Ă���u��̌����}�[�J�[�v�Ƃ����]���̌����@�̗����ŁA�̎悵�����t�������B�@���ۂɂُ͈킪�Ȃ��̂ɗz���Ɣ��肳���u�U�z���v�̊m���ƁA�z���̔���ʂ�Ɉُ킪�������u�z���I�����v�̌��ʂ��r�����B�@�D�w�̕��ϔN��� 29.6 �������B

�_�E���ǂ̋U�z���̊m���͏]���@�� 3.6% �ŐV�^�� 0.3%�A�z���I�����͏]���@�� 4.2% �ŐV�^�� 45.5% �ƁA�ǂ�����V�^�̕����D��Ă����B�@18 �Ԑ��F�̂� 3 �{���� 18 �g���\�~�[�ł������X���������B�@13 �Ԑ��F�̂� 3 �{���� 13 �g���\�~�[�͐l�������Ȃ����߁A����̌����ł͔�ׂĂ��Ȃ��B

�V�^�̓n�C���X�N�̔D�w�����ꍇ�A�z���I������ 70 - 90% ��ɏオ��B�@�������A�V�^���]���@�����ꂾ���Ŋm��ł����A�r�������Ȃǂ��K�v���B�@����̌������ʂɂ��ď��a��֑̊F�����i�Y�w�l�ȁj�́u���_���o���ɂ́A����������K�͂Ȍ����ł̌������K�v���낤�v�Ƙb���B�@�����ł́A�V�^�Ȃǂ̏o���O�f�f����D�w�͐� % �ɂƂǂ܂�B�@�W���I�Ȕ�p�͐V�^���� 20 ���~�A�]���@�� 1 �� - 2 ���~���x�Ƃ����B (���薾�q�Aasahi = 2-27-14)

���@���@��

�V�^�o���O�f�f�A������Ƃ����Ɏ��{�@�w��͒��ӊ��N��

�y���薾�q�A�������F�z �D�w�̌��t�őَ��̐��F�ُ̈�ׂ�V�^�o���O�f�f�ɂ��āA���{�ʼnc�Ɗ������n�߂����� BGI �ЂɈ�Ë@�ւ��琔�\���̖₢���킹������A���łɈꕔ�Ō������s�������Ƃ����������B�@�\���Ȉ�`�J�E���Z�����O�i��`���k�j�Ȃ��Ɍ������L���肩�˂Ȃ��Ƃ��āA���{��w��� 23 ���ɉ���A�w�j�����悤���ӊ��N����B

���� BGI �Ђ̊֘A��� BGI �w���X�W���p���i�_�ˎs�j�̗�����В��������V���̎�ނɉ����A�����̕a�@��N���j�b�N�� 1 ���� 10 ���~�Ō����̌_��������Ƃ𖾂炩�ɂ����B�@���łɁA�̎悵�����t�����`�̎��Ə��ɗX�����A����܂łɌ��ʂ��o�������͂��ׂĉA���������Ƃ����B�@��̓I�Ȏ{�ݖ��␔�͖������Ă��Ȃ����A���{��w��R�����āA��`���k�������Ă���ƔF�肵����Ë@�ւ͊܂܂�Ă��Ȃ��ƔF�߂��B

���Ђ͍�������֓�����n���𒆐S�ɁA�Y�w�l�Ȃ̈�Ë@�ւׂĎ����𑗕t�B�@����܂łɐ��\���̖₢���킹������A�S���҂��o�����A��p�⌟�����@��������Ă���Ƃ����B (asahi = 12-22-13)

���@���@��

���M�Ȃ� �c �V�^�o���O�����ŗz���A53 �l����

�D�w�̍̌��őَ��̎O�̐��F�̂̕a�C���������x�ł킩��V�^�o���O�����ɂ��āA���N 4 ���̓������� 9 �����܂ł� 6 �����Ԃŗz���̔������ 67 �l�̂����A���̌�̗r�������ȂǂŊm��f�f�����A���Y�����Ȃ����� 54 �l�� 53 �l (98%) ���l�H�D�P��������Ă������Ƃ��킩�����B�@�V�^�������� 3,514 �l�̉�͂ŁA�a�C�̐f�f�������D�w�̑����������I�Ԍ��ʂƂȂ����B

�S 31 �{�݂̂��� 29 �{�݂̈�t��ɂ�鋤�������g�D�uNIPT �R���\�[�V�A���v�̎����ɂ��ƁA�V�^�����ŗz���Ɣ��肳�ꂽ 67 �l�̂����A�r�������Ȃǂ̊m��f�f�����̂� 62 �l�B�@2 �l�͂��̑O�ɗ��Y���A3 �l�͎Ȃ������B�@�m��f�f�ŁA���ۂɂ͕a�C�łȂ��Ɛf�f���ꂽ�l�� 6 �l�����B�@�f�f������ 56 �l�ł́A2 �l�����Y���A53 �l���u��Ă鎩�M���Ȃ��v�Ȃǂ̗��R�Œ��₵���B (yomiuri = 11-22-13)

�O�@�� (10-20-13)

����������ɂ̓x�W�^���A���^�H���Ɂ@2 ���l�f�[�^����

������������ɂ́A�����T���A��⍒���𒆐S�ɂ����H�����L�� - -�B�@�����z��a�Z���^�[�\�h��w�E�u�w��̐����M�G�E�����炪 25 ���A�����̌����͂��ĕĐ�厏�Ŕ��\�����B�@��ƌ����̊W�͌�������Ă������A�͂����肵�Ă��Ȃ������Ƃ����B

���������́A��w�_���f�[�^�x�[�X�ׁA2013 �N 11 ���܂łɔ��\���ꂽ 258 �_���ɒ��ځB�@�H�����e�Ȃǂ��獑���O�� 39 �_���ɍi�荞�݁A�� 2 �� 2 ��l��� 6 �T�Ԃ���Œ� 22 �N�ԒǐՂ��������f�[�^�ƁA��ⓤ�ށA�����A�������Ȃ������Ȃǃx�W�^���A���^�̐H���̊W�ׂ��B�@����ƁA��Ȃǂ�ϋɓI�ɐH�ׂ��������� 7 ���ł́A���ނ�H�ׂ�l�ɔ�ׁA�ō������i�P�ʂ̓~�����⒌�j�� 4.8�A�Œጌ���� 2.2 �Ⴉ�����B (asahi = 2-25-14)

�͂������ҁA���N�ɓ���}�� �c ��N 1 �N�̖�

�͂����i���]�j�̊��Ґ������N�ɓ����ċ}�����A���łɍ�N 1 �N�Ԃ̔����߂��ɒB���Ă��邱�Ƃ� 25 ���A���������nj������̂܂Ƃ߂ŕ��������B�@�C�O�̗��s���Ŋ������ċA����ɔ��ǂ���P�[�X���ڗ����Ă���A���������͗\�h�ڎ���Ă��Ȃ��l�ւ̃��N�`���ڎ���Ăт����Ă���B�@�͂����� 2007 �N�ɍ��Z�E��w����ɗ��s�B�@08 �N�̊��Ґ���1 �� 1,000 �l�������߁A08 - 12 �N�x�̊ԁA�Ɖu���s�\����������N�w�̓��N�`�����Őڎ�ł���悤�ɂ����B�@���̌�A���Ґ��͌���A��N�� 232 �l�ƂȂ����B

�������A���N 1 ������ 2 �� 16 ���܂ł̊��Ґ��́A���ł� 103 �l�B���� 64% �͗\�h�ڎ�����Ă��Ȃ������B�@�n�q�����m�F�ł������҂� 3 - 4 ���́A�t�B���s����C���h�l�V�A�ȂǗ��s���֍s���Ă����B�@�������������lju�w�Z���^�[�̑����]�q�����́u�������L���Ȃ����߂ɁA���N�`����ڎ킵�����ǂ���������Ȃ��l���A���Аڎ킵�Ăق����v�Ƙb���B

�͂����́A�����₭����݂̔�܂�A��C���̃E�C���X���z�����ނȂǂ��Ċ������A39 �x�O��̍��M��S�g�̔��]���o��B�@3 - 4 ���̊��҂͏d�lj����A�x����]���Ȃǂœ��@����B�@�L���Ȏ��Ö�͂Ȃ����A���N�`���̐ڎ�ŗ\�h�ł���B (yomiuri = 2-25-14)

���͑��u�g�щ��֊��ҁ@�����E�ޗ������@�\

�����E�ޗ������@�\�i���Ύs�j�́A�g�їp�̓��͑��u�ւ̉��p�����҂ł���V�f�ނ��J�������Ɣ��\�����B�@�A�őf�̈��������ł���@�ۏ�̑f�ނŁA��Вn�ł̉��}�[�u�p�Ƃ��Ď��p����ڎw���Ƃ����B

�t�s�S�ɂ���Đl�H���͂��K�v�Ȋ��҂́A��p�̑��u���g���ďT�� 3 ����x�̓��͂���K�v������B�@�������A�����{��k�Ђł͎{�݂���Q�����͂���ꂸ�A�S���Ȃ����l�������B�@�����������P����A�ЊQ���� "���͓" ���o���Ȃ����߂Ɍg�їp���u�̕K�v�����w�E����Ă���B

���@�\�̉`���[�G��C��������́A���t�����ꂢ�ɂ��铧�͖��Ɏg���鍂���q������@�ۂɂ��A���̓����ɁA�A�őf���z���ł���z���[�I���C�g����荞�܂����B�@�����Ŏ������Ƃ���A�A�őf�̈��N���A�`�j�����z�����邱�Ƃ��m�F�ł����Ƃ����B

�����`�[���͂��̑f�ނ��������V�[�g��p���āA�r���v�̂悤�ɑ����ł���g�їp���͑��u�����삵���B�@���d�r�ō쓮���邽�ߒ�d�ɂȂ��Ă��g����Ƃ����B�@�z���\�͌���Ȃǂ̉ۑ肪���邪�A�`������́u���W�r�㍑�ł̎g�p���������ĊJ����i�߂����v�Ƙb���Ă���B (yomiuri = 2-22-14)

����V���Ö@�A�����ŔN���ɂ��@�Ɖu�̍U���͍��߂�

�V��������̎��Ö@���A������ΔN���ɂ������Ŏn�܂�B�@�Ɖu�̍U���͂𗘗p����u�Ɖu�Ö@�v�̈��ŁA���ʂ�����I�������]���̕��@�Ƃ͈قȂ�d�g�݂��B�@�����i�H�Ƃ���N���Ɍ����J���ȂɈ��i�Ƃ��Ă̏��F��\�����A���H�ɂ��F�߂��錩�ʂ��B�@����̗L�͂Ȏ��Ö@�ɂȂ�Ɗ��҂���Ă���B

�\�����ꂽ�͓̂_�H��j�{���}�u�i��ʖ��j�ŁA�����̎��Ö@�Ō��ʂ��Ȃ��Ȃ����畆���҂��ΏہB �K�v�����������i�Ƃ��ėD��I�ɐR������Ă���B�@����܂ł̖Ɖu�Ö@�́A�Ɖu�̍U���\�͂����߂āA����זE���E�����Ƃ��Ă����B�@�����A�U�����ߏ�ɂȂ�Ǝ�����������̂ŖƉu���̂��u���[�L�������Ă��܂��A���ʂ͕s�\���������B�@�V�����Ɖu�Ö@�́A�Ɖu�̃u���[�L��������Ȃ��悤�ɂ��A�U���̃A�N�Z���ݑ�����悤�ɂ���B (asahi = 2-17-14)

�A�X�s�����ő咰�|���[�v�}���@����\�h�Ɋ��҂�

��M���ɍ܂̃A�X�s�������̂ނƁA�咰�|���[�v�̍Ĕ����X�N���ቺ���邱�Ƃ������J���Ȍ����ǂ��Տ������Ŗ��炩�ɂ����B�@�|���[�v�͐i�s���đ咰����ɂȂ�\���������Ƃ����B�@�݂���̎��Ɋ��҂������咰����̗\�h�ɂȂ���Ɗ��҂����B

�������A�咰��������S�ɗ\�h�ł���Ƃ������ʂł͂Ȃ��A�����ǂ́u�A�X�s�����ɂ͏����Ǐo���Ȃǂ̕���p���N�����댯������A���Ȕ��f�ł̕��p�͔����Ăق����v�Ƃ��Ă���B�@���ې�厏�i�d�q�Łj�Ō��\�����B�@�����́A���������Z���^�[�⋞�s�{�����ȂǍ��� 19 �{�݂��Q�����A2007 �N������{�����B�@�咰�|���[�v��؏��������� 311 �l�ɂ��Ē��ׂ��B (asahi = 2-13-14)

���A�a�֗^�̈�`�q�� = �V��J���Ɋ��� - ���s�{�����

���A�a�ŃC���X�����̕����Q���N������`�q�̓������A���s�{����ȑ�̓I�ꐹ��������̌����`�[�����}�E�X���g���������ʼn𖾂����B�@�V��J���ɂȂ��鐬�ʂƊ��҂����B�@�_���� 11 ���ȍ~�A�ĉȊw�A�J�f�~�[�I�v�d�q�łɌf�ڂ����B�@���A�a�́A�C���X�����ݏo���X���i���������j�̃x�[�^�זE���ŁA���튯�~�g�R���h���A�̋@�\���ቺ���Ĕ��ǂ���B�@�����A�~�g�R���h���A�̋@�\�ቺ�̎d�g�݂͂悭�������Ă��Ȃ������B

�����`�[���́A����̗}����V���ɊW�����`�q�up53�v�ɒ��ڂ����B�@���A�a�ɂ��������}�E�X�ł� p53 ���������A�s�ǂ̃~�g�R���h���A����ʂ��邽��ς����ƌ����B�@��ʂ��ł��Ȃ��Ȃ��ċ@�\�ቺ���N���邱�Ƃ�˂��~�߂��B�@p53 ���Ȃ�������A������W�Q�����𓊗^�����肵���}�E�X�ł́A���A�a�̗}������P������ꂽ�Ƃ����B�@�I�ꏕ���́u�X���� p53 ��Z���I�ɗ}���邱�Ƃ��ł���A���A�a���ÂɂȂ���̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă���B (jiji = 2-11-14)

�H�ׂ�ʁA�J�����|��� BMI �Ł@�̊i�ɍ��킹�V�

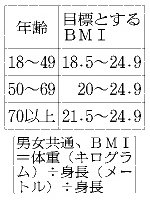

1 ���ɂƂ�ׂ��H���̗ʂ��߂Ă���H���ێ����A�傫���ς��B�@�����J���Ȃ� 3 ���A�����ӂŌv 2 ��L���J�����[�ȂǂƃG�l���M�[�ʂ����߂Ă����̂����߁A�g���Ƒ̏d����Z�o���� BMI �̖ڕW�������A������ێ��ł���ʂ�E�߂���j�����߂��B�@�l�ɂ��̊i�̈Ⴂ�f�����A�����K���a�̗\�h�ɂȂ���ړI���B

�ڕW�Ƃ��� BMI �� 18 �� - 49 �� 18.5 - 24.9 �Ɛݒ�B�@50 ��ȏ�͉������グ��B�@�����O�̘_�������Ƃɑ����S�����Ⴂ�͈͂Ȃǂ������A�N������قljh�{��Ԃ������l�̊����������邱�Ƃ܂����B

����܂ł� 30�A40 ��ʼn^���ʂ������炢�̏����� 1 �� 2 ��L���J�����[�A18 - 49 �̓��l�̒j���� 2,650 �L���J�����[���K�v�ʂƂ���Ă������A���g���̏����⏬���Ȓj���Ȃǂɂ͑Ή��ł��Ȃ������B�@�����K���a�̉��P��d�lj��\�h�ł́A�̏d�̌�������������Ă���A�a�C�̉\��������l�ɂ��g�����ɂ���B (asahi = 2-5-14)

���e���傤�� : ���̌����}�����`�q����@������Ȏ��ȑ�ȂǁA�}�E�X�Ł@���ÂɊ���

����ɂ�鍜�̌�����}���铭���������`�q���A������Ȏ��ȑ�Ȃǂ̌����`�[�����}�E�X�œ��肵���B�@�q�g�ł̌������i�߂A���e���傤�ǂ̐V�������Ö�ւ̉��p�����҂����B�@3 ���t�̕č��Ȋw�A�J�f�~�[�I�v�i�d�q�Łj�ɔ��\�����B

���e���傤�ǂ͍������낭�Ȃ�a�C�ŁA���芳�҂͍��� 1,200 ���l�B�@����҂̐Q������̌����ɂȂ�ق��A��ځi���������j����܂�Ǝ������k�܂�Ƃ����f�[�^������B�@�������o��ɍ��ʂ����錻�ۂ̓z�������̉e���ł��邱�Ƃ��������Ă��邪�A����ȊO�ɉ���ƂƂ��Ɍ�������d�g�݂͕������Ă��Ȃ��B

�����`�[���́A�S�@�\�߂��邱�ƂŒm���邽��ς����uCnot3�v�ɒ��ځB�@����i���� 24 �J���j�̃}�E�X�͐��� 4 �J���̎Ⴂ�}�E�X�ɔ�ׂč��ʂ� 3 ���� 1 �Ə��Ȃ��������A���̂���ς����̗ʂ����炷�悤�Ɉ�`�q�𑀍삵���}�E�X�̍��ʂ́A��������̍���}�E�X�̍��ʂ̖��������B�@���̂���ς���������Ɠ����ɁA�����u�j���זE�v�������邱�Ƃ��m���߂��B�@�����̌��ʂ���ACnot3 ������`�q���A���ʌ�����}����u���[�L�Ƃ��ē����ƌ��_�Â����B

�`�[���̖�c�����E������Ȏ��ȑ勳���i���q�w�j�́u���e���傤�ǂ̎��Â͒��������邪�A�����g���Ȃ��������A�V�����������̖K�v�B�@�q�g�ł����l�̎d�g�݂�����̂������������B�v�Ƙb���B (���ˎ���q�Amainichi = 2-4-14)

���Ɋ܂ރ^�C�v�̉ԕ��ǎ��Ö�A���J�Ȃ������F

�����J���Ȃ́A�X�M�ԕ��ǂ̍��������҂ł���A���Ɋ܂ރ^�C�v�̐V���Ö�����߂ď��F�����B�@�ԕ��ǂ̌����ƂȂ�A�����M�[�����̉ԕ��G�L�X�����������p���đ̂Ɋ��ꂳ����d�g�݂̖�ŁA�����̒��˂ɂ�铊�^�������҂̕��S�����Ȃ��B�@4 ���ɕی��K�p����A6 ���ȍ~�Ɉ�t�̏�����Ƃ��Ĕ̔����n�܂錩�ʂ����B

���F���ꂽ�̂́A������i�i�����s�j�\���́u�V�_�g�����X�M�ԕ��㉺�t�v�B�@���҂́A�ږ�̂悤�Ȍ`�̗e�킩��A�ԕ��G�L�X����̉t��̖���̉��ɂ��炵�A���̌�݂̂��ށB�@12 �Έȏオ�ΏۂŁA2 �N�ȏ�̖����̕��p�ɂ���ďǏ��܂邱�Ƃ����҂����B�@����ŕ��p�ł���B�@�ԕ����@�Ȃǂ������A�A�����M�[�����𑣐i����זE�������A�ԕ��ǂɂȂ���B�@�V��p�������āA���̃A�����M�[���i�זE�̑������}������̎��ɕς��Ă����Ƃ����B (yomiuri = 2-3-14)

����ސێ�ŐS���a�E�]�����̃��X�N�ቺ�@���J�Ȍ�����

����ނɊ܂܂�� DHA �i�h�R�T�w�L�T�G���_�j�Ȃǂ̕s�O�a���b�_�𑽂��ێ悷��l�قǔ]������S���a�ɂ�鎀�S�����Ⴂ�X���ɂ��邱�Ƃ��A�����J���Ȃ̌����ǁi��\�E�O�Y���V�����ȑ勳���j�̒����ŕ��������B�@���{�l��Ώۂ� 24 �N�Ԃɂ킽���ĒǐՒ��������Ƃ����A���B�����d���w��ɔ��\�����B

�����Ώۂ� 1980 �N�Ɍ��J�Ȃ̉h�{�����ɎQ���������� 30 �Έȏ�̒j�� 9,190 �l�i���ϔN�� 50 �j�B�@���� 3 ���Ԃ̐H������s�O�a���b�_�� 1 ��������̐ێ�ʂ𐄌v���A2004 �N�܂łɖS���Ȃ����Ώێ҂̎������]������S���a�Ƃ������z�펾�����������ǂ����ׂ��B (asahi = 2-2-14)

�C���t���A�q�ǂ��̏d�ǔx�����Ӂ@�����Ȋw��Îw�j

���{�����Ȋw��́A15 �Έȉ��̎q�ǂ��̋G�ߐ��C���t���G���U���Îw�j���܂Ƃ߂��B�@���G��������^�̃E�C���X�͏d�ǔx�����N�������ꂪ���邽�߁A�c����ċz��̎��a������ꍇ�͑��߂ɍR�C���t����Ŏ��Â���悤�Ăт����Ă���B�@1 - 9 �̓^�~�t���A10 �Έȏ�ɂ͋z����̃������U��C�i�r���𐄏����Ă���B

���G�́A2009 �N�ɑ嗬�s���N�������V�^�C���t�� (H1N1) ���嗬�ɂȂ����B�@���̃E�C���X�Ń^�~�t���������ɂ������̂��������Ă���A�w�j�́u�����ŏd�ǔx�������̉\��������v�ƌx���B�@�d�lj��̋��ꂪ����q�́A�R�E�C���X����Ȃ�ׂ� 48 ���Ԉȓ��Ɏg���Ƃ����B�@�^�~�t���ŏǏ��P���Ȃ��ꍇ�A�������U��C�i�r�����g�����Ƃ�E�߂Ă���B

�^�~�t���́A���p�Ƃ��̌�ُ̈�s���̈��ʊW�͕s�������A�̊i���傫���s���̐��~����� 10 �Έȏ�́A�����J���Ȃ͎g�p�𐧌����Ă���B�@�w�j���u10 �Έȏ�͌����Ƃ��Ďg�p�������T����v�Ƃ���B�@�������A�����Ȃnjċz��̎��a�����鎞�́u����p�ɒ��ӂ��Ȃ���g�p���l������v�Ƃ����B

�d�lj������ꍇ�A�ی�҂̓��ӂȂǂ���ŁA�_�H�s�A�N�^��ʏ�� 2 �{�ʓ��^���鎡�Â��I�����̈�Ƃ����B�@���w��ŗ\�h�ڎ�E�����Ǒ��S�������̖�X�R�b�͖h�q��勳���́u�����̎q�͏d�lj���������̂ʼnߏ�ɋ����K�v�͂Ȃ��B�@�������A���Ӑ[���ώ@���A���ꂵ���ȂǏǏd���Ȃ肻���Ȃ瑁����f���ė~�����B�v�Ƙb���B (�����Aasahi = 2-1-14)