マイクロソフトが iPad 版 Office を無料配信

マイクロソフトが iPad 版の Microsoft Office アプリ群 Office for iPad を正式に発表しました。 含まれるアプリは Word, Excel, PowerPoint。 いずれも App Store から無料でダウンロードでき、Office 文書の参照やプレゼンの再生はできますが、編集や新規作成にはクラウド版 Office こと Office 365 への加入が必要です。

マイクロソフトは 2013 年の夏に、 iPhone 向けの純正 Office アプリである Office Mobile for Office 365 subscribers をすでにリリースしていました。 (現在は Office Mobile として国内でも無料ダウンロード提供中。) iPhone 用の Office Mobile は画面にあわせて機能も少なく、あくまで「本物の Office のお供」的なコンパニオンアプリだったのに対して、iPad 版はフル機能といって良い機能を備え、マイクロソフトも「iPad のためにデザインされた、まごうかたなき Office」と表現しています。

マイクロソフトいわく、Office for iPad は新しいマイクロソフトの Mobile First, Cloud First 戦略を体現するアプリ。 謳い文句は「好まれる要素をそのままに、iPad 上で再創造された Office」、「ルック & フィールはそのままに、iPad のために一から開発された素晴らしいタッチ機能に対応」など。 また公式プロモーション動画でも「iPad 用の本物の Office アプリが登場!」と、コンパニオンでも互換ソフトでもない本物の Office そのものであることをアピールしています。

Office for iPad (Word, Excel, PowerPoint) は iOS7 以降の iPad に対応。 日本語を含む 29 言語をサポートし、本日より日本を含まない世界 135 の国や地域で配信します。

なお、フル機能ではないコンパニオンアプリにあたる Office Mobile のほうは、iPhone/Android スマートフォン用に日本の App Store や Google Play でも無料でダウンロードできるようになりました。 こちらは個人ならば Office 365 のサブスクリプション不要で、Word/Excel 文書の作成や簡単な編集にも対応します。 (The Huffington Post = 3-28-14)

不正アクセス、13 年最多 甘いパスワード設定狙う

他人の ID やパスワードなどを悪用してコンピューターに侵入する不正アクセス事案の認知件数が、2013 年は前年の 2 倍超の 2,951 件で、これまで最も多かった 09 年(2,795 件)を上回り過去最多となったことが 27 日、警察庁のまとめで分かった。 うちネットバンキングの不正送金事件が 1,325 件と、前年の 10 倍超に増えた。

不正アクセス禁止法違反で全国の警察が摘発したのは、980 件(前年比 437 件増)。 うち利用者のパスワード設定の甘さにつけ込んだとみられるものが 8 割を占め、同庁は「複数のサイトでのパスワード使い回しや簡単に推測できるパスワードを避けるなど利用者も自衛してほしい」と呼び掛けている。

摘発事例のうち、ネットショッピングに利用されたケースが 728 件あったのに対し、ネットバンキングは 7 件。 13 年中のネットバンキングの不正送金被害額は約 14 億円と過去最多だが、摘発が追いついていない。 外国人グループなどによる犯行とみられ、海外のサーバーなどを経由するため特定が難しいという。

逮捕された容疑者 147 人の被害者との関係を調べると、最も多かったのは、元交際相手や元従業員などの顔見知り(103 人)。 年代別では 10 代が 44 人と最も多く、20 代の 30 人と合わせて約半数。 比較的コンピューターの知識のある若い層による犯行が目立つ。

一方、不正アクセス事件を含め、児童買春・児童ポルノ法違反事件など、インターネットを使った「ネットワーク利用事件」全体の摘発件数も、13 年は 8,113 件(前年比 779 件増)と過去最多だった。 警察庁は、警視庁にサイバー犯罪の専従班を設け、ネット犯罪に関する情報を集約。 各地の警察本部と連携し、取り締まりを強化している。 (nikkei = 3-27-14)

児童ポルノ流出防止へ警告メール 共有ソフト利用者に

児童ポルノがファイル共有ソフトを通じてインターネット上に意図せず流出する事例が相次いでいるとして、警察庁は 4 月から、インターネット接続業者 23 社と協力して、共有ソフト「シェア」の利用者に警告メールを送る取り組みを始める。 児童ポルノは意図的に流通させないと児童買春・児童ポルノ禁止法違反には当たらないが、再三の警告に従わない場合は摘発も検討する。

共有ソフトを使ってファイルをネット上に公開するには通常、ファイルを「アップロードフォルダー」に入れておく必要がある。 シェアは、この作業をしなくても自動的にファイルが他のソフト利用者に公開されてしまい、気づかないうちに大量の画像や動画が出回るケースが多いという。 (吉田伸八、asahi = 3-26-14)

国勢調査、ネット回答可能に … スマホも OK

政府は 25 日午前の閣議で、次回 2015 年の国勢調査から、インターネットでの回答を可能にすることなどを盛り込んだ「公的統計基本計画」を決定した。 スマートフォンの利用もできるようにする。 従来通り調査票に記入し、郵送か調査員に渡す方法でも回答できる。

10 年の前回調査では、東京都でネットでの回答が試験的に導入され、全世帯の 8.3% が利用した。 回答者の利便性向上や回収率アップなどにつながることから、政府は全国にも拡大することにした。 調査員が調査票を配布する際、各世帯の ID と仮のパスワードを書いた用紙も同時に配り、各世帯は専用のサイトから回答。 入力時にパスワードの再設定を義務付けることで、なりすましを防ぐなどの安全対策も講じる方針だ。 (yomiuri = 3-25-14)

自衛隊にサイバー防衛隊 24 時間、90 人態勢で監視

防衛省は 25 日、サイバー攻撃に対処する自衛隊の専門部隊「サイバー防衛隊」を 26 日に発足させると発表した。 防衛隊は、陸海空 3 自衛隊の自衛隊員ら約 90 人で編成し、東京・市谷の防衛省内に設置する。

24 時間態勢で、防衛省・自衛隊のネットワークの監視やサイバー攻撃が発生した際の対応を担う。 当面は防衛省・自衛隊のネットワーク防衛が任務だが、政府は他の政府機関への対応も検討している。 防衛省では、他国からサイバー攻撃を受けた際、発信源を特定しウイルスを送り込むなどの反撃能力を保有するべきかどうかの検討も進んでいるが、専守防衛との整合性もあり、方針は決まっていない。 (kyodo = 3-25-14)

中国・ファーウェイを米 NSA が監視 社内ネットに侵入

米国家安全保障局 (NSA) が中国の通信機器大手「華為技術(ファーウェイ)」社内のコンピューターネットワークに侵入し監視をしていたと、米ニューヨーク・タイムズ紙が 23 日に報じた。

米中央情報局 (CIA) のスノーデン元職員が持ち出した資料に基づいて報じた。 報道によると、NSA は 2007 年ごろから同社を対象とした活動を始めた。 10 年までには侵入に成功して同社上層部の通信を監視していたほか、華為技術と中国軍の関係の調査や、同社の通信機器を購入した第三国の通信網への侵入も目的としていたという。

米議会の下院情報委員会は昨年、安全保障上の懸念を理由に、同社の通信機器を米政府機関が使わないよう求めていた。 一方、同社は、軍との関連などを否定してきた。 (ワシントン = 大島隆、asahi = 3-24-14)

3DS、ネット利用に落とし穴 少女ら性犯罪に遭う

携帯ゲーム機ニンテンドー 3DS から、少女が性犯罪に巻き込まれる事件が相次いでいる。 インターネットに接続でき、メールなどのやり取りができるためだ。 「スマホを持たせていないから安心」と思っている親にとっては意外な落とし穴。 任天堂は、保護者がネット機能を制限するよう、店頭で呼びかけを始めた。 (枝松佑樹、asahi = 3-23-14)

緊急時の個人メールへのアクセス、MS が正当性を主張

ニューヨーク : 米マイクロソフトが機密情報の漏えいを阻止するために、あるブロガーが使用していた「ホットメール」のアカウントにアクセスしたことが 22 日までに分かった。 同社が今週、連邦裁判所に提出した文書で明らかになった。 マイクロソフトは正当な決断だったとしている。

米連邦捜査局 (FBI) によると、マイクロソフトは 2012 年、独自ソフトウエアのソースコードを元従業員が匿名のブロガーに漏らしたことを突き止めた。 このソースコードがハッカーたちに利用されることを恐れたマイクロソフトは、ブロガーのアカウントにアクセスし、「ウィンドウズ・ライブ」上のメールやインスタントメッセージを詳しく調べた。 その結果、レバノンを拠点とするマイクロソフトの元従業員アレックス・キブカロ容疑者が今月 19 日に逮捕された。

マイクロソフトのサービス利用規約には、ホットメールなどの通信サービスの利用者は、緊急時に同社がこの種の調査を行うことに同意する旨の規定があり、同社は、今回のような決断を独断で下すことも可能と主張する。

マイクロソフトの弁護団は、このブロガーが不正に入手した知的財産を売却しようとしていたことを示す十分な証拠があると考えた。 このような場合、法執行機関であれば裁判所の許可を申請するが、マイクロソフトは、それらの情報を保存しているサーバーは同社の財産であり、裁判所の許可は必要ないと主張する。

電子プライバシー情報センターのジンジャー・マッコール氏は、マイクロソフトの一連の行動は、同社が「ユーザーの個人情報はユーザー本人ではなく、マイクロソフトの所有物であると同社が考えている」ことを示すもので、極めて問題だと指摘した。 (CNN = 3-22-14)

日本全国の 3D 地図、国土地理院が公開 ダウンロードして 3D プリントも

国土地理院は 3 月 19 日、Web ブラウザで閲覧できる日本全国の 3D 地図「地理院地図 3D」を公開した。 データをダウンロードすれば 3D プリンタを使って出力できる。 防災対策や学校教育などでの活用を見込むという。

日本全国を網羅する「地理院地図」の新たな表現として、高低差を 3D モデルで示し直感的に理解できるようにした。 通常の地図データと標高データを利用しており、日本全国の好きな場所を 3D で表示できる。 3D プリンティング用のデータは、WebGL、STL、VRML の 3 形式でダウンロード可能。 「地理院地図 3D」のトップページでは、東北・裏磐梯、関東・高尾山、中国・秋吉台、沖縄・首里城など各地方の測量部おすすめの場所が 20 カ所挙げられている。 (ITmedia = 3-19-14)

「同時サイバー攻撃」想定し訓練 21 府省庁が参加

政府は複数の政府機関を同時に狙うサイバー攻撃を想定した訓練を内閣府で行った。 政府は 3 月 18 日を「サイバー (318)」の日としている。 全 21 府省庁の担当者らが訓練に参加したのは初めて。

訓練では、省庁が何者かによるサイバー攻撃を受けて、職員があるホームページを見たところ、パソコンを操作していないのに勝手にほかのホームページに誘導される事態が起きたと想定した。 内閣官房情報セキュリティセンターを経由して、ほかの府省庁や重要インフラ事業者に注意喚起するなど、情報を収集・共有する訓練を実施した。 菅義偉官房長官は「サイバー攻撃が巧妙化、高度化、国際化している中で、政府の対応力を引き上げることが極めて重要だ」とあいさつした。 (asahi = 3-19-14)

ネット業者実態調査へ = ベビーシッター仲介 - 田村厚労相

埼玉県のマンションでベビーシッターに預けられていた男児 (2) が死亡した事件を受け、田村憲久厚生労働相は 18 日の閣議後会見で、インターネットの仲介業者を実態調査した上で、注意喚起する方針を示した。

注意喚起は、業者が、(1) ベビーシッターの氏名、住所を管理する、(2) 保険への加入を把握する - などの留意点を指針にまとめ、ホームページ (HP) などで公表する。 森雅子消費者担当相も同日、「保護者が安心して預けられ、子どもの命が第一に守られるようベビーシッターの質の確保に努めたい」と述べた。 (jiji = 3-18-14)

避難所誘導、タブレットで支援 JR 東、津波に備え開発

津波から乗客を守るため、乗務員のタブレット端末で最寄りの避難所がわかるシステムを JR 東日本水戸支社が開発した。 JR 常磐線の東海(茨城県) - 相馬(福島県)駅間が対象で、5 月から運用する。 システムには、東日本大震災をもとに茨城、福島両県がまとめた津波浸水エリアを事前に登録。 震災時は端末の全地球測位システム (GPS) 情報をもとに、最寄りの避難所や避難経路が地図上に示される。

乗務員は端末を見ながら乗客を誘導する。 支社では端末の位置情報が随時更新され、乗務員の場所や誘導状況を把握できる仕組みだ。 津波を想定した誘導支援システムの開発は JR 東日本管内では初めて。 11 日に茨城県高萩市と福島県広野町で実施した誘導訓練に試験導入し、乗務員からは「現在地から目的地までの経路がわかりやすい」と好評だったという。 (asahi = 3-15-14)

ネットでの人権侵害急増 法務省まとめ、氷山の一角か

法務省は 14 日、インターネットによるプライバシー侵害や名誉毀損(きそん)など人権侵害の事案が、昨年 1 年間で計 957 件に上ったと公表した。 前年に比べて 42.6% の増で、過去最多。 ただ、数字は全国の法務局が調査に乗り出したケースに限られており、氷山の一角に過ぎない可能性が高い。

昨年 9 月施行の「いじめ防止対策推進法」に、ネット上でいじめを受けた被害者側が、法務局に書き込みの削除で協力を求めることができると明記された。 法務省はこれで情報提供が積極的になったとみている。

30 代の女性になりすました別人がネットの掲示板に女性の氏名や携帯電話番号、メールアドレスに加えて、ひわいな文章を書き込んだケースや、中学生の男子生徒がいじめを受けている様子を撮影した動画が投稿されたケースがあった。 いずれも相談を受けた法務局がサイトの管理者に要請し、削除された。 (西山貴章、asahi = 3-14-14)

中国ネット規制に試練 グーグル暗号化技術で

米紙ワシントン・ポスト(電子版)は 12 日、インターネット検索大手グーグルが進める利用者のプライバシー保護技術の強化で、「ダライ・ラマ」や「天安門」など政治的に機微な語句の検索をできなくする中国当局のネット規制が困難になっていると報じた。 グーグルが強化しているのは、利用者が打ち込む検索語を自動的に暗号化する技術。 中国当局だけでなく、米国家安全保障局 (NSA) も影響を受けているという。

グーグルはネット検閲をめぐり中国当局と対立し、2010 年に中国本土から撤退。 香港経由でサービスを続けている。 中国国内のシェアは高くないが、現地の外国企業などで幅広く利用されている。 同紙はグーグルと中国当局の長年の対立がさらに激しくなるとの見方を伝えた。 (kyodo = 3-13-14)

グーグル、デジタル地図帳「Maps Gallery」を公開 ナショジオ提供の地図などを閲覧可能に

非常事態が起きたとき、都市から脱出できる最も良い逃げ道を知りたいと思ったことはあるだろうか。 世界で最も危機に瀕しているサンゴ礁の場所は? それとも、ルイス・クラーク探検隊が 1814 年にたどった正確なルートについてはどうだろうか。

Google は米国時間 2 月 27 日、「Google Maps Gallery」という機能を公開し、こうした地図がすべてこれまでよりずっと簡単に見つけられるようにした。 このギャラリーには、National Geographic、世界銀行グループ、米地質調査所 (USGS) など、さまざまな企業、政府機関、非営利団体から提供されたインタラクティブなデジタルマップが満載だ。

これらの地図で扱われるトピックは、建設プロジェクト、古戦場、世界のインターネットユーザー分布、米下院選挙区、気候変動データ、公立学校の格付けなど、ありとあらゆる範囲に及ぶ。 これらの地図の多くが、ウェブ上に公開される以前は一般にほとんど公開されていなかったものだ。

National Geographic Maps のデジタル開発担当ディレクターを務める Frank Biasi 氏は、同協会の地図の大半が紙でしか見ることができなかったものだと指摘する。 しかし今回、同協会が GoogleのGallery に参加したことで、そうした地図をすべての人々が利用できるようになった。

Maps Gallery は、2013 年に公開されたパブリックデータプログラム「Google Maps Engine」の拡張機能だ。 Maps Engine では、複数のグループがそれぞれの地図をオンラインで共有したり、公開したりすることができる。 ユーザーは Gallery で地図を探すことができるほか、これらの地図を「Google Earth」や検索機能で探すことも可能だ。 (Dara Kerr、Cnet = 3-1-14)

ジョブズ夢見て渋谷へ 小学生プログラミング教室盛況

東京・渋谷はビットバレーと呼ばれ、IT 企業が集まる。 その高層ビルのエレベーターに休日の朝、小学生が息せき切って飛び込んできた。 向かうは学習塾ではなく、プログラミング教室。 つめこみ教育に飽く親は我が子に未来のジョブズやゲイツを夢見ている。 東京を一望できる「渋谷マークシティ」高層階の会議室が教室だった。 鈴木拓さん (24) が「開発タイム、スタート」と宣すると、キーボードを打つカタカタという音が一斉に響いた。

まだ英語を習っていないのに、アルファベットや記号を難なく打ち込んでいく。 小6の武田夢音(ゆめね)君は小 3 から自宅のパソコンをいじり始めた。 いまは「自分でゲームをつくりたい。 大きくなったらゲームをつくる会社に入りたい。」 母の Web デザイナー由美子さんは「ここまで本格的な教室はない。 本人がプログラミングをやってみたいというので。」と通わせることにした。 (asahi = 2-25-14)

リクルートと Mozilla、「Firefox OS」の普及に向け協働開始 - - 国内開発者支援など

リクルートホールディングスが 2 月 24 日、Mozilla の「Firefox OS」の普及に向けた協働を開始すると発表した。 具体的な協働内容は以下の 3 つ。

グローバルマーケットへの対応

「Firefox Marketplace」を通じてグローバルにダウンロードできる多言語対応可能なアプリを積極的に開発していく。 2 月 24 日には Firefox OS 向け英語アプリとして蜷川実花監修カメラアプリ「cameran」をリリース。 また、3 月には写真・動画共有アプリ「SeeSaw」をリリースする予定だ。 「cameran」は、バルセロナで開催されている「Mobile World Congress 2014」のブース内にデモ機を用意している。

日常消費領域アプリの Firefox OS 対応

「ホットペッパー グルメ」を皮切りに、日本で多くのユーザーを抱えるアプリやサービスの Firefox OS への対応を進めていく。

日本における開発支援と普及の促進

リクルート主催のアプリ開発コンテスト「Mashup Awards」を通じて開発者への啓もうを行う。 また、Firefox OS に使われている HTML5 の技術がスマートフォンやスマートテレビなどさまざまなデバイスでより多く利用されるよう開発支援をしていく。 (村上万純、ITmedia = 2-24-14)

1 月の PC 出荷台数、過去最高に XP の買い替え進む

1 月の国内向けパソコン出荷台数は前年同月より 63.8% 増の 106 万 1 千台で、1 月としては過去最高となった。 出荷金額は同 82.3% 増の 821 億円だった。 米マイクロソフトの基本ソフト「ウィンドウズ XP」のサポートが 4 月に終わるのを前に、企業を中心に買い替えが進んだ。

電子情報技術産業協会が 24 日発表した。 企業向けが多いデスクトップの出荷台数が 77.4% 、ノート型も 57.6% 増えた。 出荷台数は買い替え需要で 4 カ月連続、金額は 6 カ月連続で前年同月より 1 割以上増えた。 4 月以降は、反動による落ち込みが不安視されている。 (内山修、asahi = 2-24-14)

◇ ◇ ◇

「最新版 OS 移行お早めに」 XP サポート終了で日本 MS

日本マイクロソフトは 13 日、基本ソフト (OS) の「ウィンドウズ XP」のサポートが 4 月 9 日に終わるのを前に、セキュリティー対策ソフトを提供している企業数社などとともに、改めて最新版 OS の「ウィンドウズ 8」に早めに切り替えるよう呼びかけた。 マイクロソフトによると昨年末時点でまだ 1,300 万台のパソコンが XP を使っていると見られる。 「4 月時点で 750 万台にまで減らしたい」としている。

サポートの終了後も XP を使い続けると、最新のウイルス対策などが出来ないためにウイルスに感染したり、個人情報を盗まれたりしやすくなる。 最近はセキュリティーが甘いパソコンをねらい、そこを経由して大企業のサーバーなどに入る攻撃も増えているという。 もし更新が間に合わない場合は「データを移したり、インターネット接続を避けたりすることが必要(対策ソフト会社)」との指摘がある。 (asahi = 2-13-14)

Microsoft、Web ブラウザで無料で使える Office を「Office Online」に改名

米 Microsoft は 20 日、Web ブラウザ用 Office スイート「Office Web Apps」を、「Office Online」に名称変更すると発表した。 これまでのサービス名には「Apps」と付き、アプリのインストールが必要なのではないかという紛らわしさがあったためとしている。

「Office Online」は、Microsoft アカウントがあれば、誰でも無料で利用できる Web 版 Office スイート。 Office の主要機能を利用できるもので、名称変更されるが、機能面では変更点はない。 追加されたのは、Word、Excel、PowerPoint の数百のテンプレート。 これにより、簡単なドキュメントはすぐに作成開始でき、作業効率が上がっている。

また、名称変更に先立って追加された機能としては、共同編集機能があげられる。 ドキュメントやスプレッドシート、プレゼンテーションをオンラインでクラウドストレージサービスの OneDrive (旧 SkyDrive)に保存して、他のユーザーと共有してリアルタイムで同時共同作業を可能にしている。 (MdN Design = 2-21-14)

アドビ Flash にまたもや危険な脆弱性

米アドビシステムズは米国時間 2014 年 2 月 20 日、「Flash Player」に危険な脆弱性が見つかったとして注意を呼びかけた。 細工が施された Flash コンテンツや Web ページを開くだけで、パソコンを乗っ取られる恐れなどがある。 実際、今回の脆弱性を悪用した攻撃が確認されている。 対策は Flash Player のアップデート。

今回報告された脆弱性は、2 月 4 日に報告されたものとは異なる。 ただし、前回の脆弱性と同様に危険性が高い。 細工が施された Web ページを開くだけで、Flash Player が強制終了させられたり、任意のプログラムを実行されたりする恐れがある。 実際、今回の脆弱性を悪用した攻撃が確認されている。 ベンダーが対策を用意する前の攻撃なので、いわゆる「ゼロデイ攻撃」である。 攻撃に悪用されたことで、脆弱性の存在が明らかになった。 前回の脆弱性も、ゼロデイ攻撃に悪用されている。

セキュリティベンダーの米ファイア・アイでは、今回の脆弱性を悪用したゼロデイ攻撃に関する情報を同日公開している。 情報公開時点で、少なくとも三つの非営利団体の Web サイトが侵入され、ゼロデイ攻撃に悪用されたとしている。 それらの Web サイトにアクセスすると、今回の脆弱性を悪用するプログラム(エクスプロイト)が置かれた Web サイトに誘導され、被害に遭う恐れがあった。

脆弱性の影響を受けるのは、Windows 版および Mac 版については Flash Player 12.0.0.44 およびそれ以前、Linux 版については Flash Player 11.2.202.336 およびそれ以前。 標準で Flash Player を組み込んでいる Web ブラウザーの Chrome や Windows 8 用 Internet Explorer (IE) 10、Windows 8.1 用 IE11 なども影響を受ける。

対策は、脆弱性を修正した最新版 (12.0.0.70など) にアップグレードすること。 最新版は、アドビシステムズの Web サイトなどから入手できる。 Chrome については、Chrome 自体をバージョンアップする。 Chrome には自動更新機能があるので、自動的にアップグレードされる。 IE については、脆弱性を修正するための更新プログラムを適用する。 更新プログラムは「Windows Update」などから適用できる。 (勝村幸博、nikkei = 2-21-14)

東大、MIT・ハーバードと連携講座 ネット無料配信へ

東京大学は 18 日、米マサチューセッツ工科大学 (MIT) と米ハーバード大学が設立した非営利の教育機関エデックス (edX) に参入し、両大学と連携して、近現代の日本を扱う講座シリーズ「ビジュアライジング・ジャパン」をインターネット上で今秋開講すると発表した。 受講無料で、使用言語は英語。

ネットにつながる誰もが受けられる講座はムークと呼ばれ、世界各地の大学が参入。 東大は世界最大のムーク配信機関コーセラに 1 年前に参入し、既に 2 講座を提供した。 エデックスにも加わることで、ネット教育で先進的な両大学と教育改革に臨む。

連携講座では、MIT のジョン・ダワー、ハーバード大のアンドルー・ゴードンの両教授がペリー来航から 1930 年代までを扱う講座(全 6 週)を今年 9 月に開講。 10 月には、東大の吉見俊哉教授が戦後の東京を教える講座(全 8 週)を開講する予定。 いずれも映像を多く活用し、日本の変化を見ながら学べるのが特徴だ。 著書「敗北を抱きしめて」などで知られるダワー教授ら、日米を代表する日本研究者の講座が無料で受講できるようになる。

また、東大はオンライン教育担当ディレクターに、MIT で長年オンライン教育の改革に携わってきた宮川繁教授(言語学)が就任すると発表した。 宮川教授は日米の大学職を兼務しながら、東大のオンライン教育の改革を担う。 (金成隆一、asahi = 2-19-14)

産総研と CSSC、装着するだけでデータをマルウェアから防御する装置

OS の種類を問わず、ドライバのインストールも不要

独立行政法人産業技術総合研究所(産総研)と、技術研究組合制御システムセキュリティセンター (CSSC) は 14 日、PC やサーバーに装着するだけで、重要データやシステムファイルなどの改竄を検知/防御するセキュリティバリアデバイス (SBD) を共同開発したと発表した。

SBD は、SATA ポートと HDD など、システムの I/O ポートと周辺機器の間を中継させる形で差し込むだけで、OS の種類を問わず、デバイスドライバなどソフトのインストールを行なわないでも機能する。 SBD には、システムストレージのオリジナルデータブロックへのアクセス可否情報が保存されており、システムからストレージへデータアクセスの要求があると、そのアクセス可否情報が参照され、SBD は、読み出しが禁止されていれば、0 などのダミーデータを返し、書き込みが禁止されていれば、書き込みを行なわない。

SBD では、読み出したセクターの内容を、SBD が書き込むセクターの内容とバイト単位で比較し、同一内容であれば書き換えなし、異なれば書き換えありとの判断を FPGA で行ない、物理的には 512Byte のセクター単位となるディスクのアクセス単位をバイト単位にする拡張を行ない、バイト単位のデータ保護を実現した。 また、データブロック単位のアクセス制御を拡張し、ファイル単位のアクセス制御を実現したほか、アクセス違反を検出すると同時に、Ethernet など外部通信を遮断することもできる。

SBD を用いることで、ハードウェアの性能が限られていて、セキュリティソフトの導入が困難な制御システムや、可用性の問題からセキュリティパッチをあてずに運用しているシステムはもちろんのこと、ゼロデイ攻撃からもシステムを防御することができる。 従来、パーティション単位での保護やファイルを保護領域に移動させるものはあったが、システムストレージに全く手を加えず、ファイルやデータブロックを自由に指定して防御できるのは、これが初めてという。

今回の SBD は、NTFS に対応したものだが、EXT および FAT についても近日中に対応予定で、USB や HDMI なども中継し、防御強化も行なっていく。 また、今回のシステムは、専用に開発したFPGA ボードが 10 x 23cm の大きさであるため、SBD 全体は丸々 PC 1 1台の構成/サイズとなっているが、今後は一般的なストレージと同一サイズの SBD ストレージを、ストレージメーカーと連携して開発していく予定という。 (PC Watch = 2-17-14)

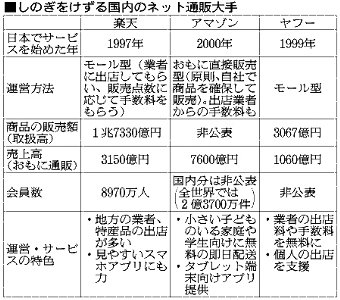

激戦ネット通販 「2 強」楽天とアマゾンにヤフー攻勢

パソコンなどを使い、インターネットで衣料品や食品などを買える「ネット通販」業者の競争が激しさを増している。 楽天と米アマゾンが利用を伸ばしてきたが、追うヤフーが「誰でも無料で出店できる」という思い切った一手で追い上げを図る。 一方で商品のチェック態勢の強化や、スマホをどう生かすかが課題だ。

「誰でも無料で店を出せます - -。」 楽天と米アマゾンに差をつけられているヤフーが放った思い切った一手が、昨年 10 月に始めた「無料化」だ。 運営する「ヤフーショッピング」に出店する業者は月 2 万 5 千円の出店料や、売り上げの最大 6% の手数料などがすべて無料になった。 店舗数は一気に約 1 万店増え、約 2 万 9 千店と、楽天の約 4 万 2 千店との差を縮めた。

「売り手と商品が増えれば、利用が増え、広告と販売額が増える。(ヤフーの宮坂学社長)」 個人の出店や地方の特産品などの取り扱いを増やそうと狙う。 とはいえまだ「生みの苦しみ」の段階で、2013 年 10 - 12 月期は無料化による収入減の影響で、営業利益が 492 億円と前年より 1.5% 減った。 1997 年の上場以来、初の減益だ。 (asahi = 2-15-14)

ビジネスクラウド評価、最高水準に NTT コムなど 8 社

MM 総研(東京都港区)は 12 日、クラウドサービスの機能の充実度や安全性などを評価する「第 2 回ビジネスクラウド総合評価調査」の結果を発表した。 最高水準の「AAA サービス」に、NTT コミュニケーションズの「Biz ホスティング」など 8 社が選ばれた。

この調査は、サーバーに蓄えた大量のデータを活用するクラウドサービスの需要増加を受け、その機能や品質の充実度、信頼性・安全性などを客観的に評価するために始まった。 今回は 20 社が対象。 「パブリッククラウドのサービス機能・品質」、「プライベートクラウドのサービス機能・品質」、「サービス料金」、「導入支援・運用管理」の 4 分野 70 項目でそれぞれ点数化した。 「AAA」は 100 点満点中、合計 90 - 100 点で格付けされる。

最も評価の高かった「Biz ホスティング」は、サーバーの脆弱性対策や多様なセキュリティ対策のほか、通信事業者の強みを生かした低コストのサービス提供などが高く評価された。 (asahi = 2-13-14)

AAA サービスに選ばれた社は次の通り。 ( )内はサービス名。

NTT コミュニケーションズ (Biz ホスティング) / IIJ (IIJ GIO サービス) / 日本 IBM (SmarterCloud) / 富士通 (FUJITSU Cloud Initiarive) / KVH (KVH クラウドソリューション) / IDC フロンティア (IDC フロンティア クラウドサービス) / アマゾン データサービス ジャパン (Amazon Web Service) / GMO クラウド (GMO クラウド Public/Private)

最も危険なパスワードは「123456」 他には …

パスワードのランキングに異変がありました。 これまでずっと 1 位を占めていた「password」が「123456」に王座を譲ったのです。

米セキュリティー企業スプラッシュデータが毎年発表している「ネット上で最も使われている危険なパスワード」ランキング。 ネット上に流出したパスワードの中から、明らかに危険なのに、多くの人が使っているものを抽出しています。 数字系が多い印象ですが、「iloveyou(9 位)」なんてのも。 「qwerty」というのはキーボードの左上の文字並びです。 セキュリティー企業はこうした簡単なパスワードは絶対使わないよう、口を酸っぱくして説いていますが、読まれていないのか、忘れられてしまうのか。 (asahi = 2-7-14)

米の学校、1 人 1 台タブレット構想 5 年内に無線 LAN

オバマ米大統領は 4 日、全米ほぼすべての学校や図書館で、5 年以内に次世代高速ネットと無線 LAN を整備する計画を明らかにした。 アップルの協力を得てタブレット端末「iPad」を提供するなどし、将来は生徒一人ひとりが情報端末を使ってネットを使った授業を受けることを想定している。

高校以下のすべての教育機関が対象。 手始めに 2 年で予算 20 億ドル(約 2 千億円)を投じて、1 万 5 千校の児童・生徒 2 千万人にネット環境を整える。 さらに、アップルや AT & T など大手 7 社が総額 7 億 5 千万ドル(約 765 億円)相当の情報端末や通信サービスを提供する。

オバマ氏はこの日、生徒に個人用の iPad を持たせている東部メリーランド州の公立中学校を視察。 米国の学校の高速ネット普及率は約 30% なのに、韓国ではすべての学校で利用可能だなどと指摘し、「コーヒー店では無料で無線 LAN を使えるのだから、学校でも当然使えるようにすべきだ」と語った。 日本の文部科学省の調査によると、日本でもほぼすべての公立学校でネット環境が整う。 ただ、無線 LAN は 2 割ほどにとどまる。 (ワシントン = 小林哲、asahi = 2-6-14)

日本では? (5-9-13)

「モバイル・クラウドに注力」 マイクロソフト新 CEO 方針

【シリコンバレー = 奥平和行】 米マイクロソフト (MS) の最高経営責任者 (CEO) に就任したサトヤ・ナデラ氏 (46) は 4 日、米ワシントン州の本社で顧客やパートナー企業を対象とした懇談会を開いた。 ナデラ氏は「モバイル機器やクラウドコンピューティングが最優先の時代に、どう勝ち残るかが問われている」と発言し、こうした分野に注力する方針を示した。

クラウド・法人部門担当の上級副社長を務めてきたナデラ氏は、4 日付で MS の 3 代目の CEO に就任した。 共同創業者のビル・ゲイツ会長 (58) が技術アドバイザー、前 CEO のスティーブ・バルマー氏 (57) が取締役として脇を固める体制だ。

パソコンの販売低迷を背景に、MS の IT (情報技術)業界での存在感は低下している。 バルマー前 CEO は「デバイス(端末)とサービスの企業を目指す」との方針を掲げ、ナデラ氏もこの戦略を踏襲する意向を示した。 一方で「焦点をはっきりさせる」とも説明。 注力分野を絞り込み、業態転換のスピードを加速する考えを明確にした。

MS に対しては、一部の市場関係者が収益性の低い家庭用ゲーム機やインターネット検索などの事業を分離することを求めている。 ナデラ氏はこの点に関して、「ひとりの利用者が仕事とプライベートの双方で IT サービスを使っており、消費者向けとビジネス向けを分ける必要はない」と説明。 「分割論」に否定的な見方を示した。

4 日の米株式市場で MS の株価は前日比ほぼ横ばいで推移し、0.13 ドル (0.4%) 安の 36.35 ドルで通常取引を終えた。 新 CEO の内部昇格に対しては、大胆な構造改革の妨げになるとの見方が出ていた。 一方、社内で幅広い経験を積み、技術の造詣も深いナデラ氏の起用を評価する声もあり、市場の見方は割れている。 (nikkei = 2-5-14)

電子チラシ急成長 スマホ追い風、印刷業界の活路

折り込み広告をスマートフォン(スマホ)やパソコンで読める電子チラシが広がっている。 最大手の「シュフー」は、閲覧サイトへのアクセス数が 3 年間で 5 倍に増えた。 自宅近くの店のチラシを自動受信したり、ネット店舗につながって買い物できたり。 新たな販売促進ツールに進化している。

「今日の新着チラシが届いたよ。」 シュフーを使うと、こんな案内とともに、折り込み広告と同じ体裁の電子チラシが毎日、パソコンやスマホに数十枚届く。 自宅など個人情報を入力しなくても、郵便番号や最寄り駅を登録しておくと近所の店のチラシが送られる。

「チラシは買い物情報が詰まったメディア。 自宅で新聞をとらない家庭にも届けたい。」 運営する凸版印刷の亀卦川(きけがわ)篤・電子チラシ事業推進部長は話す。 利用者が受信先として登録した「チラシポスト」の数は、約 600 万。 利用者の 7 割超は 40 代以下の世代だ。 (asahi = 2-4-14)

ついに「Google Now」がデスクトップに - Chromeβ版で機能追加される

米 Google は 3 日、デスクトップ版 Chrome ベータチャンネルにて、「Google Now」機能のロールアウトを開始したと発表した。 Windows/Mac/Chrome OS に対応する。

言語対応については当初英語版のみで開始、他の言語は近日中に順次サポートしていく。 Google Now は、iOS/Android OS には既に対応済みで、今回の対応により、デスクトップでもモバイル端末と同様に、友人の乗った飛行機の到着時刻や、好きなサッカーチームの得点状況などをデスクトップでも表示可能となる。

Google Now カードの表示は、Chrome の通知センターに表れる。 この通知センターは、Windows/Mac では「釣り鐘」アイコンから見ることができる。 なお、Google Now 通知機能はオフにすることも可能だ。 デスクトップ版 Google Now を利用するには、まずモバイル機器側で Google Now を使用し、同じ Google アカウントでデスクトップ版 Chrome にログインする必要がある。 複数のモバイル端末がある場合、それぞれで位置情報設定を行う必要がある。

デスクトップ版 Google Now カードの種類は、モバイル版のサブセットとなる。 外出中に必要とするカードはデスクに向かっているときは必要ないため、不必要な表示通知数を減らすためにも妥当な設定と言えるだろう。 Google Now 機能をオフにしたい場合は、Chrome 通知センターの釣り鐘アイコンから、右下にある歯車型をした設定アイコンを開き、Google Now のチェックボックスを外せばよい。

Google Now デスクトップ版は 2013 年 1 月に Chromium のソースコードに存在することをフランスの開発者が発見。 以降、Chrome デスクトップ版に導入される可能性が取りざたされていた。 今回ベータチャンネルに搭載され公に発表されたことから、次期正式版に搭載される日は間近に迫っていると見られる。 (InternetWatch = 2-4-14)