再生エネ、EU が独を批判 「賦課金、違法に企業優遇」

【鈴木友里子、ベルリン = 松井健、ブリュッセル = 野島淳】 太陽光や風力発電など再生可能エネルギーを普及させる「固定価格買い取り制度」をめぐり、ドイツと欧州連合 (EU) が対立している。 メルケル政権は「脱原発」を選び、再生エネの拡大と強い経済の両立をめざすが、思わぬ横やりが入った形だ。 独などを参考に制度を導入した日本もひとごとではない。

風力や太陽光による電気は、市場価格より割高な固定価格で買い取られる。 それに必要な費用は、「賦課金」として電気料金に上乗せされる。 問題となっているのは、この賦課金の「企業優遇制度」だ。 再生可能エネが拡大するにつれ、賦課金額も上昇。 一般家庭では現在、1 キロワット時あたり 5.28 セント(1 セント = 100 分の 1 ユーロ)で、来年からは 6.24 セントに上がる。

ただ、鉄鋼や化学産業など電気を多く使う企業は賦課金が割り引かれる。 強いドイツ経済を支える産業が、割高な電気料金を払うことで国際競争上、不利になるのを防ぐためだ。 最も優遇されている企業の賦課金額はわずか 0.05 セント。 政府は適用条件をゆるめ、優遇を受ける企業の数は毎年増えている。 (asahi = 12-24-13)

築 100 年を超える古民家再生 : 島おこしの拠点に 長崎・対馬

過疎化が進む長崎県対馬市北部の志多留(したる)地区で、築 100 年を超える民家が島民有志らの手でよみがえりつつある。 移住希望の若者を迎える拠点とする計画で、今後修繕する住宅を含め古民家レンタルなどの構想が膨らんでいる。 仏間やいろりがある純日本家屋は、住人の不在が 10 年続いても梁(はり)や柱は健在。 まき窯、堆肥(たいひ)化できるトイレ、太陽光発電など環境循環型の設備を整え、来年 3 月に完成する予定だ。

地区の高齢化と人口減少は止まらない。 計画を進める市嘱託職員、島おこし協力隊の木村幹子(もとこ)さん (34) は「都会で会社員として働く以外の生き方もある。 先人の知恵や自然資源とともに生きたいという若者に住んでもらいたい。」と期待している。 (津村豊和、mainichi = 12-22-13)

風力発電の雷対策を強化 経産省、落雷で羽根落下相次ぐ

【鈴木友里子】 経済産業省は、風力発電の雷対策を強化する。 落雷で風車の羽根が落ちる事故が相次いでいるため。 年明けにも作業部会を立ち上げ、雷に強い素材の技術開発を促したり、建設基準を厳しくしたりする検討を始める。

今も風力発電所は落雷による電流を逃す装置を設けることなどが義務づけられている。 しかし、今月 1 日に福井県で、5 日には北海道で、落雷により羽根が壊れて地上に落ちる事故が起きるなど、トラブルが続いている。 経産省は、再生可能エネルギーのなかでも伸びしろの大きい風力発電に期待しており、安全性を高めることで普及を加速させたい考えだ。 (asahi = 12-14-13)

被災地環境レッドリスト選定へ 環境省、工事の配慮促す

【香取啓介】 東日本大震災による津波などで影響を受けた太平洋沿岸について、環境省は多様な生物が住む重要な地域を抽出した「重要沿岸域マップ」を今年度中に作る。 いわば「被災地環境レッドリスト」で、災害復旧工事や街づくりの際に生態系を守るよう促す狙い。

環境省の調査では、青森県から千葉県の沿岸で津波により、砂丘や海岸林などが約 1,300 ヘクタール減った。 また、津波による浸水があった場所が、荒れ地になったり、造成地やがれき置き場になったりして約 4 割で植生が変わっていた。 一方、被害から回復しつつある地域や、地盤沈下などで新たに干潟・湿地になり、今後多様な生きもののすみかになりそうな場所もある。 (asahi = 12-10-13)

メタンハイドレート、日本海側にも広範囲 経産省確認

経済産業省は 29 日、海底資源の「メタンハイドレート」が日本海側にも広範囲に存在していることを初めて確認したと発表した。 商業化できるだけの量があるかを確かめる調査を来年度に始めるという。

経産省によると、これまでに、新潟県上越沖と石川県能登西沖で、メタンハイドレートがあるときにできる「ガスチムニー構造」と呼ばれる地形が 225 カ所見つかっていた。 無人探査機を海底に沈め、そのうち 1 カ所でメタンハイドレートの存在を確認。 他地点でも存在している可能性が高いという。 メタンハイドレートは、メタンと水が結びつき結晶化したもの。 シャーベット状で海底にあり、ここからメタンガスを取り出して燃料として使う。 太平洋側では3月、愛知県沖で世界で初めての試掘に成功した。 (asahi = 11-29-13)

初 報 (3-25-13)

ソフトバンク、業務用燃料電池の運転開始 福岡で国内初

【角田要】 業務用の燃料電池発電事業に参入したソフトバンクは 25 日、都市ガスなどを燃料に発電する「ブルームエナジーサーバー」の運転を国内で初めて福岡市で始めた。

米国の発電会社ブルームエナジーとの合弁会社を通じ、非常用や自家発電用の電力として官公庁や企業に売り込む。 第 1 弾として導入したグループ企業のオフィスビル「エムタワー」での発電能力は 200 キロワット。 ビル全体の電力需要の 75% をまかなえるという。 電気代は 1 キロワット時あたり 20 円台。 自治体や大学などからの引き合いがあるといい、年度内に計 1,800 キロワットの受注を見込む。

ソフトバンクの孫正義社長は運転開始の式典で「危険な原発に頼ることなく、安心してクリーンで安価に発電できる時代がくる」と意気込みを語った。 また、最初の場所に福岡を選んだことについて、「東京を希望していたが、手続きが煩雑で、自社ビルの福岡が早かった。 創業の地だから縁起が良いというのもあった。」と話した。 (asahi = 11-25-13)

COP19 合意文書採択 15 年の早期に温室ガス削減策

【ワルシャワ = 神田明美、松井健】 ポーランドで開かれている国連気候変動枠組み条約締約国会議 (COP19) は 23 日、2020 年以降に始める地球温暖化対策の次期枠組みに向け、すべての国が、15 年末に開かれる COP21 より「かなり早期。 準備ができる国は 15 年 3 月まで」に、温室効果ガス削減の目標や貢献策を作ることで合意した。 交渉は 22 日の最終日を過ぎても難航し、23 日に入っても続けられた。 同日午後(日本時間 24 日未明)に COP 総会を開き、合意文書を採択した。

次期枠組みにはすべての国が参加し、その具体的な仕組みを 15 年に採択することが昨年決まっていた。 COP19 では当初、すべての国に削減目標を求める案が検討されたが、中国やインドなど一部の途上国・新興国が、途上国に先進国と同様の目標策定を求めることに反発した。 このため合意文書案では、達成義務がある目標を意味する「コミットメント」という単語を、「コントリビューション(貢献)」に変え、削減のための行動計画などを作ってもよいと受け取れる表現になった。

また、途上国が削減目標や行動計画などを「COP21 よりかなり早期」に作ることを可能にするため、先進国が 14 年のできるだけ早い時期に資金支援をすることも盛り込まれた。 (asahi = 11-24-13)

石炭火力推進サミット、業界が開催 COP19 と同時に

【ワルシャワ = 神田明美、編集委員・石井徹】 国連気候変動枠組み条約締約国会議 (COP19) が開かれているポーランドのワルシャワで 18、19 日、石炭火力発電の推進をうたう「国際石炭・気候サミット」が同時に開かれた。 石炭火力は化石燃料の中でも発電時の二酸化炭素 (CO2) 排出が最も多く、「温暖化防止に逆行する」と NGO や科学者が批判している。

サミットは業界団体の世界石炭協会が主催し、「効率の高い石炭火力で気候変動や環境に貢献する」ことなどがテーマ。 ポーランド経済省が協力し、会場も同省だ。 同国は石炭資源が豊富で、発電量の 9 割を石炭火力に頼る。 国内で風力発電を運営する企業の関係者は「ポーランドは石炭業界が強い。 政治は再生可能エネルギーの導入に熱心ではない。」と話す。

環境 NGO はサミット開催を批判し、18 日朝には経済省の建物に抗議の横断幕を垂らした。 各国の科学者 27 人も同日、「石炭火力発電は温暖化を防止しない」との声明を出した。 (asahi = 11-19-13)

土砂災害、20 - 30 年で 1.5 倍 温暖化で大雨頻発

【赤井陽介】 全国の土砂災害の発生件数がこの 20 - 30 年で 1.5 倍に増えていることが、国土交通省のまとめでわかった。 国交省が増加の主な原因とみるのは、地球温暖化が招く大雨の頻発だ。 大雨の頻度は今後さらに増す恐れがあり、土砂災害への一層の警戒が必要になっている。

まとめは、伊豆大島(東京都大島町)の土石流発生から 1 カ月になる 16 日を前に、国交省が 5 日時点のデータを分析した。 1984 - 93 年の土砂災害が 1 年あたり約 771 回だったのに対し、2004 年 - 今月 5 日は、1 年あたり約 1,178 回。 土砂災害のうち、大島を襲ったような土石流に限っても、1 年あたり約 169 回から 1.5 倍の約 249 回に増えていた。 (asahi = 11-16-13)

「雪冷房、エコじゃない」 輸送で CO2 増、見直し表明

【秋山惣一郎、香取啓介】 税金の無駄遣いを外部の有識者が点検する 14 日の「行政事業レビュー」で、「環境に優しい」とアピールするはずの雪を使った冷房事業が、逆に「エコではない」と指摘された。 所管する環境省は見直しに追い込まれた。 この事業は、雪国から運んだ雪を都市の空調に使って、排出する二酸化炭素 (CO2) を削減するだけでなく、雪の処理コストや雇用減に悩む地方活性化にも寄与しようという実証実験。 予算は昨年度からの 3 年間で 3 億 7 千万円が計上されている。

ところが、昨年、北海道から貨物列車などで東京都心のホテルまで運んだところ、輸送に多くのエネルギーを費やし、かえって CO2 排出量が増えた。 環境省の担当者は「『近距離ならば』と、今年は山梨県から運んだら効果は見られた」と弁明した。 環境省は「採算に乗らないものを、どうすれば事業化できるか考えた」とも説明したが、有識者から「そもそも事業採択の段階で引っかからないことが問題」と追及され、ついに「来年度は都内ではやりません」と見直しを表明。 事実上の「白旗」を揚げた。 (asahi = 11-15-13)

世界で 2 億人に健康リスク 10 大汚染地点を公表

【ジュネーブ】 国際的な環境保護団体ブラックスミス研究所(本部 ニューヨーク)などは 12 日までに、旧ソ連チェルノブイリ原発事故の放射性物質による汚染が続くウクライナのチェルノブイリなど、有害物質による環境汚染が最も深刻な世界の 10 地点を選定、公表した。 途上国を中心に推定 2 億人以上が健康リスクにさらされているとも指摘、状況改善を急ぐよう求めている。

低中所得国を対象に選んだことなどから東京電力福島第 1 原発事故によって放射線量が高くなった地域は 10 地点に含まれなかったが、報告書は特記事項として「発生から 2 年以上たった現在も、周辺や太平洋への放射性物質漏れが続いている」と指摘した。 10 地点はチェルノブイリのほか、冷戦期に化学兵器生産基地だったロシアのジェルジンスク、子供の鉛中毒が深刻なアフリカ南部ザンビアのカブウェなど。 地域別ではアフリカ 3、旧ソ連 3、アジア 3、南米 1。

公表したのは同研究所と非政府組織 (NGO) グリーンクロス・スイス(本部 スイス・チューリヒ)。 世界 49 カ国の地点から汚染の深刻さや健康被害の程度などの観点で検討して選んだ。 アジアでは、小規模な金採掘場で使われる水銀の汚染が深刻なインドネシア・カリマンタンや、皮革工場の廃液で水が汚染されているバングラデシュのハザリバーグなどが選ばれた。 アフリカ・ガーナのアグボグブロシエでは、欧州などから運ばれた電子機器の廃棄処理場で燃やした部品から出る重金属の汚染を指摘した。

同様の報告書は 2006、07 年にも公表され、チェルノブイリとカブウェ、ジェルジンスクのほか、重金属工場から排出される二酸化硫黄などによる汚染が深刻なロシアのノリリスク以外は今回新たに選ばれた。 同研究所は「問題なのは決してこの 10 地点だけではない」と強調している。 (kyodo = 11-12-13)

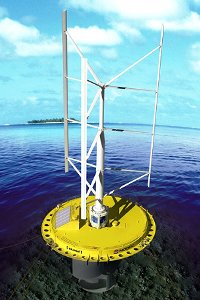

浮かぶ風車始動 長崎・福島沖に実証機

【服部尚】 日本発の新しい洋上風力発電を開発しようという試みが本格化している。 洋上に風車を浮かべる発電機の実証試験が長崎県や福島県で進んでいるほか、三菱重工業も世界的な風力発電メーカー・ベスタス社(デンマーク)と提携し、世界最大級の風車開発を目指し始めた。

長崎県・五島列島の福江港から船に揺られること約 20 分。 環境省が椛島(かばしま)沖 1 キロに完成させた出力 2 千キロワットの「浮体式洋上風力発電」の実証機が見えた。 10 月 28 日に完成し、2015 年度まで耐久性や環境への影響を調べる。 (asahi = 11-7-13)

地球の温室効果ガス、過去最高に WMO 発表

世界気象機関 (WMO) は 6 日、地球温暖化の原因とされている主要温室効果ガスの平均濃度が過去最高を更新したと発表した。 化石燃料の使用と森林伐採が主な原因としている。 発表によると、2012 年の二酸化炭素の世界平均濃度は 393.1ppm で、前年より 0.56% 増えた。 メタンも 0.33% 増の 1,819ppb、一酸化二窒素も 0.28% 増の 325.1ppb となり、いずれも過去最高値だった。

WMO によると、二酸化炭素と一酸化二窒素はそれぞれ 1982 年と 80 年以降、毎年過去最高を更新している。 メタンは 07 年からの増加が目立つが、米国などで進んだシェールガス開発との関係が指摘されているという。 温暖化を起こす効果を示す「放射強制力」は、1990 年から 12 年までに 32% 増し、そのうち二酸化炭素による効果が 8 割を占めるという。 (asahi = 11-7-13)

温室ガス 05 年比 3.8% 減 20 年目標、各国に説明へ

安倍政権は 6 日、2020 年までの日本の温室効果ガス削減目標を 05 年比 3.8% 減にする方針を固めた。 石原伸晃環境相が安倍晋三首相と首相官邸で会談し、確認した。 15 日にも地球温暖化対策推進本部(本部長・安倍首相)で最終決定し、11 日から今月下旬までポーランドで開かれる国連気候変動枠組み条約締約国会議 (COP19) で各国に説明する見通しだ。

数値目標は当初、首相官邸が 05 年比 6% か 7% 程度減とする方向で関係各省と調整。 経済産業省は電力に占める原発比率が定まらず数値を出せないとしていたが、「現実的かつ野心的な削減目標を策定(石原氏)」とする環境省の考えを踏まえて設定した。

だが、調整は難航。 COP19 開幕が迫るなか、経産省は数値目標の設定を容認。 環境省も数値を示すことを重視し、新たなエネルギー政策が決まるまでの「暫定的な数字(関係閣僚)」として 05 年比 3.8% 減とすることで決着した。 前提となる原発比率は稼働中の原発がないため「ゼロ」とした。 ただ、05 年比 3.8% 減は 90 年比換算で温室効果ガスが 3% 以上増える計算で、COP19 で批判される可能性がある。

削減目標は鳩山政権が 09 年、原発比率 40% の想定で 1990 年比 25% 削減を表明。 安倍首相が今年 1 月、COP19 までにゼロベースで見直すよう指示した。 (asahi = 11-7-13)

102 万平米に 29 万枚 国内最大級メガソーラー稼働

7 万キロワットと、国内最大級の発電能力を備える大規模太陽光発電所(メガソーラー)が 1 日、鹿児島市で発電を始めた。

京セラや IHI などが出資した会社が運営する「鹿児島七ツ島メガソーラー発電所」。 IHI が所有する遊休地 102 万平方メートルに約 29 万枚の太陽光パネルを並べ、年間発電量は 7 万 9 千メガワット時と、一般家庭 2 万 2 千世帯分に相当する。 総投資額は約 270 億円。 電気は九州電力に売るという。 来春には丸紅が、大分市で発電能力 8 万 1,850 キロワットの発電所を稼働させる予定。 (asahi = 11-2-13)

オゾンホール 今年も大規模 2,340 万平方キロ

気象庁は 1 日、南極上空の「オゾンホール」の面積が 9 月 16 日に今年最大となり、約 2,340 万平方キロに達したと発表した。 2003 年以降 10 年間の平均と同程度だが、南極大陸の面積の約 1.7 倍に相当し、規模の大きい状態が続いているという。

気象庁は、南極上空のオゾン層を破壊するフロンの濃度は緩やかに減少しているが、依然として高い状態にあると分析。 上空約 20 キロの下部成層圏の気温にもよるため、「今年より大規模なオゾンホールが発生することも考えられる」とした。 オゾンホールは、有害な紫外線から地上の生物を守る上空のオゾンが極端に少なくなる現象で、1990 年代から大規模なものが観測されている。 90 年以降の最大は 2000 年の約 2,960 万平方キロ、最小は昨年の約 2,080 万平方キロ。 (東京新聞 = 11-2-13)

洋上風力、高値買い取りで推進 経産省が研究会発足へ

【鈴木友里子】 経済産業省は、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度 (FIT) で、新たに洋上風力発電向けの買い取り価格を、来年度にもつくる。 沖合の洋上風力は、陸上より発電効率はいいが、建設費が高くつくのが難点。 買い取り価格を高めにして、民間事業者の参入を促す。

2012 年 7 月に始まった FIT は、太陽光などで発電した電気を、電力会社がすべて、決まった価格で買い取る仕組み。 その分は毎月の電気料金に上乗せされる。 太陽光のほか風力、地熱、中小型の水力、バイオマスの 5 種類について建設費用などに応じて買い取り価格が決まっている。

13 年度の 1 キロワット時の買い取り価格は、大型の太陽光が 36 円に対し、大型風力は洋上、陸上にかかわらず 22 円。 同様の制度がある海外では、洋上風力は陸上の 1.5 倍 - 2 倍程度だ。 日本でも同程度を軸に検討を進めていく見込み。 (asahi = 10-27-13)

バクテリア使い銅を抽出 日本が新技術開発、チリで実験

銅含有率の極めて低い鉱石に複数のバクテリアを含んだ硫酸をかけ、低コストでより多くの銅を抽出する新技術を、日本の石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (JOGMEC) が開発、チリ北部コピアポ郊外の鉱山で実用化に向けた大規模実証実験を 23 日までに始めた。

電線や電気回路など幅広い用途がある銅は今後、高成長を続ける中国やインドでの需要拡大が確実で、資源の少ない日本にとり低含有率の銅鉱脈を開拓する技術開発が急務。 新技術により鉱脈が枯渇した銅鉱山を再開発できる可能性が出てきたと、JOGMEC は期待している。 (kyodo = 10-24-13)

復興支えるエネルギーに 仙台、巨大 LNG タンク建設中

【上栗崇】 仙台港に面した東北電力新仙台火力発電所で、巨大な液化天然ガス (LNG) タンク 2 基の建設が進んでいる。 復興を支えるエネルギーとして期待されており、この 2 基で 180 万世帯の電力を 1 カ月間まかなえるという。

円筒形の金属製タンクをコンクリートの壁で包み込む構造で、高さ 54 メートル、直径 80 メートル。 内部は野球のグラウンドほどの広さで、2 基で LNG 計 32 万キロリットルを飲み込む。 震度 7 の揺れにも耐える設計だ。 2015 年に完成予定で、施工している清水建設によると地上に設置するタイプでは国内最大級という。

同時に建設している LNG 火力発電の設備は 16 年 7 月から本格的に動く見通しだ。 三菱重工が開発した設備で、LNG のエネルギーを電力に変換する効率が 60% あり、世界一高いという。 (asahi = 10-19-13)

広がる自然エネ、上がる電気代 ドイツ家庭また負担増

【ベルリン = 松井健】 「脱原発」を進めるドイツで、家庭の電気料金が来年もまた値上がりすることが 15 日、確実になった。 太陽光など自然エネルギー発電の導入促進に向け、電気料金に上乗せする「再生可能エネルギー法賦課金」が来年も増額されるため。 標準家庭の値上げ幅は、少なくとも年間約 40 ユーロ(約 5,200 円)になる見通しだ。

独エネルギー水道事業連合会によると、今年の標準家庭の平均電気料金は月 83.80 ユーロ(約 1万 900 円)。 ドイツでは、自然エネルギーの普及が急速に進む一方、電気料金の上昇が続いており、メルケル政権が対策に苦慮している。

送電事業者が同日発表した来年の賦課金額は、1 キロワット時あたり 6.24 セント(1 セント = 100 分の 1 ユーロ)。 今年の 5.277 セントから、0.963 セント上がる。 これに伴い、年間 3,500 キロワット時を使う標準家庭で、付加価値税 (19%) も含め約 40 ユーロの負担増となる。 このほか、送電網使用料なども上がる見通しだ。 (asahi = 10-17-13)

世界初の発電装置、水車転落で落成式中止 海上輸送中

風力と潮流による発電が同時にできる世界初の発電装置を海上で輸送中、水車部分が海中に落ちたと 13 日、開発企業と実験場を提供する佐賀県が発表した。 17 日の落成式が中止になり、実証実験ができるかも不明という。

装置は、洋上の風車と海面下の水車で発電する「ハイブリッド発電」システム。 三井海洋開発(本社・東京)や門司海保によると、同県唐津市呼子町の加部島北西の沖 1 キロに 1 基浮かべ、性能や耐久性などを調べる予定だった。 香川県内から台船に載せた形で唐津へ回航していたが、12 日午後 8 時ごろ、福岡県の門司港沖北西約 25 キロの地点で海中に落ちた。 台船の揺れのため、水車の回転を止めるためのワイヤが切れ、水車部分が外れたという。

水中で潮流を受ける水車の直径は 15 メートルで、3 枚の羽根がついた風車部分の海面からの高さは 47 メートル。 1 基で一般家庭 150 世帯分の電力を賄えるとされている。 (asahi = 10-14-13)

水俣条約外交会議が閉会 91 カ国が賛意署名

【神田明美】 人の健康に害をおよぼす水銀の取り扱いを包括的に規制する「水銀に関する水俣条約」を採択した国連環境計画 (UNEP) の外交会議は 11 日、3 日間の日程を終えて熊本市で閉会した。 10 日に続いて賛意を表す署名があり、会議に参加した 139 の国・地域のうち 91 カ国と欧州連合 (EU) が署名した。 署名は国連本部で 1 年間にわたり行うことができる。

議長を務めた石原伸晃環境相は記者会見で「開発途上国に対し、水銀使用の実態把握や人材育成への資金援助だけでなく、教育、貧富格差の是正、日本の技術の展開も求められている」と語った。 UNEP のアヒム・シュタイナー事務局長は「我々は水俣市と熊本市から出発する。 地域社会、産業界も、将来の水銀のない世界を考えなければならない。」と訴えた。

会議初日の 9 日には約 120 カ国・地域の約 550 人が水俣市を訪れ、水俣病患者の話を聞いたり資料館を訪れたりした。採択、署名後におこなわれた各国の意見表明では「水俣の悲劇に心を奪われた」など多くの人が水俣病に触れた。 (神田明美、asahi = 10-11-13)

海に浮かぶ福島の「未来」 原発の沖合に風力発電所

【上栗崇】 福島県沖約 20 キロの海上に、直径 80 メートルの風車が現れた。 土台は船のように浮き、水面から一番高くなる羽根の先まで 106 メートル。 経済産業省の委託で丸紅などが建て、来週にも試運転を始める。 今は 1 基だが、2 年後には 3 基の風車を備えた世界初の海に浮かぶ風力発電所が完成する。

風車の名前は「ふくしま未来」。 出力は 2 メガワットで、3 基が完成すれば 1 万世帯超の消費電力をまかなえる。 陸には事故を起こした福島第一原発が見える。 最先端の風力発電所は福島復興のシンボルとしても期待されている。 (asahi = 10-4-13)

温暖化、原因は「人」 IPCC、6 年ぶり報告書

【須藤大輔】 国連の気候変動に関する政府間パネル (IPCC) は 27 日、ストックホルムで総会を開き、地球温暖化の科学的根拠をまとめた作業部会の報告書を承認した。 温暖化の原因は人為起源の温室効果ガスである可能性が「極めて高い(95% 以上)」と、これまでで最も強い表現で指摘した。

IPCC が総合的な報告書を公表するのは前回 2007 年以来 6 年ぶり 5 回目。 加盟 195 カ国のチェックを受けて承認されたため、今後の国際的な対策づくりの科学的なよりどころとなる。 報告書では、世界の平均気温は 1880 年から 2012 年までに 0.85 度上昇、海面水位は 1901 年から 2010 年までに 19 センチ上昇したと認定。 大気中の二酸化炭素 (CO2) 濃度は 1750 年以降 40% 増加し、過去 80 万年で前例のない高さだとした。

20 世紀後半からの温暖化については「人為影響である可能性が極めて高い」とし、前回の 90% を上回る 95% 以上の確信度で断定した。 将来の予測では、1986 - 2005 年と比べた今世紀末の気温上昇幅を 0.3 - 4.8 度、海面の上昇は 26 - 82 センチとした。 (asahi = 9-28-13)

石炭からの CO2 排出量を半分に 米、新設火発で規制案

【ワシントン = 行方史郎】 米環境保護局 (EPA) は 20 日、新設の火力発電所に対する二酸化炭素 (CO2) の排出規制案を発表した。 石炭発電の排出量を現在の半分近くに減らすという。 排出規制は、オバマ政権が進める地球温暖化対策の柱で、昨年 3 月にいったん案を公表したが、石炭業界を中心に強い反発が起き、内容を一部、見直していた。

新しい案では、新設の石炭発電所から出る CO2 の上限を 1 キロワット時当たり 499 グラムにする。 排出上限は昨年の案より 1 割緩められたが、現行の石炭発電の半分近くまで減らさなければならない。 CO2 を回収して地中に閉じ込める設備が必要となるため、石炭業界の再度の反発は必至とみられる。 CO2 回収設備は三菱重工がアラバマ州で実証試験を進めたりしているが、商業ベースでは実用化されていない。 (asahi = 9-21-13)

ソフトバンク、送電出資へ 北海道の風力、官民で推進

【藤崎麻里】 北海道で風力発電を増やすための送電網の増強事業に、ソフトバンクや丸紅、風力発電を展開するユーラスエナジーホールディングスなどが参入する見通しになった。 電力大手以外で初めて送電を手がける。 多様な事業者が送電網を使いやすくなり、電力自由化を後押ししそうだ。

経済産業省が音頭を取ってつくる特別目的会社 (SPC) に、北海道電力とともに共同出資する方向だ。 いずれも風力発電を手がけていたり、参入を検討していたりする企業だ。 経産省は 18 日午後にも参加企業の公募を始める。 北海道は一定の風が安定して吹く風力発電の適地だが、送電網の貧弱さが足かせだった。 経産省は、原発 3 - 4 基分にあたる約 390 万キロワット分の風力発電を新たに受け入れるのに必要な送電網の整備費を約 3 千億円と見積もっている。 (asahi = 9-18-13)

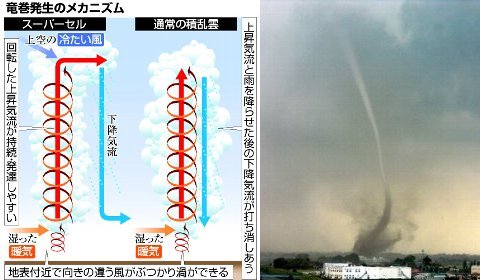

台風 18 号、5 県で最多 10 個の竜巻が発生 気象庁発表

気象庁は 18 日、列島を縦断した台風 18 号の接近に伴って和歌山、三重、埼玉、群馬、栃木の 5 県で計 10 個の竜巻が発生していたと発表した。 一つの台風に伴って発生した竜巻の数としては、同庁が組織的に突風調査を始めた 1991 年以降で最多という。

気象庁の現地調査によると、5 県のうち和歌山で 3 個、埼玉・群馬の県境付近で 4 個の竜巻が発生していた。 このうち 16 日午前 1 時半ごろに埼玉県滑川町で発生し、熊谷市に移動した竜巻の被害範囲が長さ約 13 キロ、幅約 200 メートルと最も大きかった。 突風の強さを 6 段階で表す「藤田スケール」は最強のもので上から 5 番目の「F1(約 10 秒間の平均風速 33 - 49 メートル)」だった。

過去の台風に伴って発生した竜巻を分析すると、台風の中心の北東約 400 キロあたりで発生することが多く、今回もほぼ同様の位置で発生していた。 台風の北東は暖かく湿った空気を含む南寄りの風が吹きやすく、さらに地上付近と上空の風向きの違いが渦を作りやすくするという。 同庁は今回の台風が多くの竜巻を発生させた理由について「台風が通った経路の北東側が、竜巻を起こしやすい場所(平野など)だったためではないか」とみている。 (飯田和樹、mainichi = 9-18-13)

◇ ◇ ◇

突風、北海道苫小牧で被害 乗用車のガラス割れる

7 日午後、北海道苫小牧市で竜巻のような突風が吹き荒れ、車に飛来物が衝突したり、屋根がはがれ落ちたりする被害が相次いだ。 室蘭地方気象台は竜巻の可能性もあるとみて、職員を派遣し確認している。

午後 0 時 20 分ごろ、同市錦岡の国道 36 号を走行中の車の運転手から「四角い鉄板のようなものが飛んできて、車に当たった」と 110 番があった。 同 25 分ごろには、同市糸井のスーパー「トライアル苫小牧店」の駐車場で、付近にあった三角コーンなどが車に当たり、乗用車 2 台の後部ガラスが破損、1 台の車体がへこんだ。 また店出入り口に設置されたビニール製テントがめくれ上がった。 午後 2 時 5 分ごろには、同市花園町の 2 階建てアパートのトタン屋根がはがれ落ちた。 いずれもけが人はいなかった。

同気象台によると、7 日の苫小牧市付近は積乱雲が発達し、大気が不安定だった。 午後 0 時半ごろの同市の最大瞬間風速は 18.6 メートルだった。 (山下智恵、mainichi = 9-7-13)

◇ ◇ ◇

突風、栃木で 120 棟被害 矢板市は竜巻と断定

4 日午後 0 時 20 分ごろから同 1 時ごろにかけ、栃木県鹿沼市や矢板市、塩谷町で突風が発生した。 県や消防によると、少なくとも建物 120 棟が被害を受け、割れたガラスで腕を切るなど 3 人が軽傷を負った。 気象庁は矢板市の突風について竜巻と断定、鹿沼市については現地調査をした上で判断する。 同庁によると、両市の突風は「スーパーセル」と呼ばれる同じ積乱雲が原因となった可能性もあるという。

県によると、鹿沼市で 52 歳と 77 歳の男性がガラスで肩を切るなど軽傷。 矢板市でも 60 歳の男性 1 人が腕にけがをした。 建物被害は、▽ 鹿沼市で全壊 2 棟、半壊 4 棟、部分損壊 60 棟、▽ 矢板市で半壊 2 棟、部分損壊 46 棟、▽ 塩谷町で一部損壊 4 棟、▽ 宇都宮市で一部損壊 2 棟。 車両の破損や倒木も相次いだ。

鹿沼市消防本部への最初の通報は午後 0 時 23 分。 突風は東北自動車道の西側を約 2.5 キロにわたり北北東に進んだという。 矢板市の塩谷広域消防本部では午後 0 時 55 分、署員が「土煙を上げる白い渦」を確認した。 JR 東北線の西側を約 3 キロ北上したとみられる。

気象庁によると、正午過ぎのレーダーによる観測で、両市付近に発達する積乱雲があり、雲の中にスーパーセルの特徴であるメソサイクロンと呼ばれる低気圧性の渦が確認された。 さらに矢板市については、報道された映像や「物が巻き上がっているのが渦のように見えた」などの複数の証言から竜巻と断定した。

また 4 日は、台風 17 号から変わった低気圧と停滞する前線の影響で各地で大荒れの天気となり、高知県宿毛市や三重県伊勢市でも竜巻の可能性がある突風被害があった。 (飯田和樹、岩壁峻、浅見茂晴、mainichi = 9-4-13)

◇ ◇ ◇

竜巻、強さ F2 以上か 埼玉・千葉 国内最大に次ぐ

【赤井陽介】 埼玉県越谷市や千葉県野田市を襲った竜巻とみられる突風が国際的な尺度「藤田スケール(6 段階)」で 4 番目に強い「F2」以上の強さとみられることが気象庁の調査でわかった。 竜巻の元になった積乱雲は一つで、同一の竜巻が十数キロにわたって縦断した可能性が高い。 気象庁は 3 日も現地調査を行い、原因解明を進める。 国内ではこれまで、昨年 5 月に茨城県常総市で発生した竜巻をはじめとする「F3」が最大だった。 「F2」はそれに次ぐ大きさになる。

気象庁の機動調査班は発生当日の 2 日午後から被災地に入り、現地調査をしたり、被害情報の収集を進めたりした。 同庁関係者によると、さいたま市岩槻区から越谷市、埼玉県松伏町、野田市にかけて幅 1 キロ程度の範囲で、電柱が折れたり、鉄骨が吹き飛ばされたりしていたことが判明。 被害の程度から、同庁は突風は竜巻と断定。 風速毎秒 50 - 69 メートルが約 7 秒間続く「F2」以上だった可能性が高いと判断した。 (asahi = 9-3-13)

温暖化で竜巻・ゲリラ豪雨増える恐れ 専門家が指摘

竜巻が 2 日、東京近郊の住宅街を襲った。 地球温暖化が進む中、北関東では昨年 5 月に続く大規模な被害となった。 気象庁は発生を予測した注意情報を 5 年前から出しているが、精度はまだ高くない。 それぞれの慎重な行動が身を守る。 「地球温暖化で、今後突発的な竜巻やゲリラ豪雨は増えると考えられる。」 埼玉県や千葉県で竜巻が起きた約 2 時間半後。 この夏の「異常気象」について気象庁の検討会で議論していた木本昌秀・東京大大気海洋研究所教授は話した。 (asahi = 9-3-13)

被災地で進む環境革命 エコ住宅で森も町も再生へ

9 月上旬、宮城県南三陸町で 1 つの任意団体が産声を上げた。

「南三陸木の家づくり互助会」

カキやホタテといった海産物で知られる南三陸は森林資源の宝庫でもある。 建築用の木材が外材に置き換わるまでは林業も盛んな土地柄だった。 この眠れる森林資源を使って、被災地の最大の悩みである住宅を「自分たちの手で建ててしまおう」というのが「互助会」の狙いである。

■ 「結」や「契約講」を復活

今、被災地で生活再建の最大の障害になっているのが住宅問題だ。 高台移転に関する住民の意見集約はなかなか進まず、土地の造成も遅れている。 そこに追い打ちをかけるのが「復興バブル」だ。 「震災前に 2,400 万円で建てた家を建て直そうとしたら、同じ間取りで 6,000 万円に跳ね上がっていた。(南三陸町在住の女性)」 国が投じた復興予算の 25 兆円が資材や人件費の高騰を招き、地元の人々を苦しめている。 被災地で坪 100 万円を越える建築費を負担できる世帯は多くない。

「何とかして坪 50 万円で家を建てられないか。」 そんな発想から始まったのが「木の家づくり互助会」である。 「互助会」と名付けたのは、地元の人々が木出し(伐採した木を山から運び出す作業)、材木の乾燥、棟上げといった人手のかかる作業を分担するからだ。 他人が家を建てるときに手を貸す代わりに、自分が建てるときはみんなに手伝ってもらう。 昔の日本にあった「結」や「契約講」を復活させるわけだ。 こうすることで人手不足を補い、建築コストを引き下げる。

工法は、筑波大学の安藤邦広名誉教授が提唱する「板倉工法」を採用する。 板倉工法で作る木の家は「夏涼しく冬温かい。(安藤氏)」 室内の温度は 1 年を通じてセ氏 10 度から 30 度、湿度は 40% から 70% に保つことができるという。 冷暖房のコストが少なくて済むからエコである。 安藤氏は震災直後にこの工法を使った仮設住宅を考案し、福島県いわき市で採用された。 いわきニュータウンの仮設住宅には、プレハブではなく木造の美しい家が整然と並んでいる。

「互助会」には「家を安く建てる」以外に、もう一つの狙いがある。 林業の復活だ。 板倉工法は古来、日本の穀倉などで用いられてきた工法で、土壁やサイディングボードといった外壁材の代わりに厚い木の板を使う。木材の使用料は通常の住宅の約 3 倍になる。 しかし南三陸には 7,000 ヘクタールの森林があり「7 万戸分の木材を自給する能力がある。(安藤氏)」 実際に復興で必要なのは 3,000 戸であり、伐採による環境破壊の心配はない。 むしろ適度な伐採は森林保全につながる。

■ 多様な樹木が生える環境

戦後の日本は、焼け跡から立ち直るときの爆発的な住宅需要に対応するため、全国の山に杉を植えた。 成長が早く建築に適しているからだ。 しかし、しばらくすると海外から輸入される木材との価格競争に敗れ、需要が激減した。 杉ばかりの山は自然な姿ではない。 杉は根が浅いため、豪雨や地震のときに地滑りを起こしやすい、という指摘もある。 適度に杉を伐採し、多様な樹木が生える環境を作れば森が元気になる。 森が自然の姿に戻れば、そこから流れ込む水もきれいになり、海もよみがえる。 海がよみがえればカキやワカメも元気に育つ。

自分たちの手で山から木を切り出し、製材し、家を建てる。 それが「真の復興の風景だ」と安藤名誉教授は言う。 安藤氏の試算によると日本の国土の 12% は杉に覆われている。 この豊富な森林資源を使って環境に優しい家を建てることで、森や海を自然の姿に戻していく。 被災地で静かな環境革命が進んでいる。 (大西康之、nikkei = 9-16-13)

海面、2100 年最大 81 センチ上昇 気温 4.8 度高く IPCC 報告書案

今世紀末の地球の平均気温は、最近 20 年間に比べ最大で 4.8 度上がり、海の水位は最大 81 センチ上昇する可能性が高いという予測が、国連の気候変動に関する政府間パネル (IPCC) の報告書案に盛り込まれることが分かった。 主な原因を人間活動と位置づけ、世界はかつて経験したことのない気候異変に見舞われると警告する。 IPCC が報告書をまとめるのは、2007 年以来 6 年ぶりで 5 度目。 地球の現状を伝える最も権威のあるもので、温暖化対策をめぐる今後の国際交渉の科学的なよりどころとなる。

世界の平均気温はこの 100 年に約 0.7 度上昇した。 長期的な予測では、最近 20 年間の 1986 - 2005 年の平均と今世紀末の 2081 - 2100 年を比較。 四つのシナリオで検討したところ、温暖化によるこれまでの上昇分を合わせて 2 度以内に抑えるシナリオで約 1 度(最小 0.3 - 最大 1.7 度)、最も高いもので約 3.7 度(最小 2.6 - 最大 4.8 度)。 報告書案に基づいて作られる政策決定者向けの要約文では、20 世紀半ば以降の上昇の半分以上は人間活動によってもたらされた可能性が「極めて高い(95% 超)」と踏み込んでいる。

海面水位は 26 - 81 センチ上昇する可能性が高いとした。 前回の報告書は、18 - 59 センチとしたが、南極やグリーンランドの氷床についての研究が進んだためという。 報告書案は、今月下旬にストックホルムで開かれる会合で討議される。 政策決定者に向けたメッセージとなる文章は、195 の加盟国から出席する科学者や政府関係者らによる全会一致が必要。 最終的な書きぶりが変わる可能性がある。 (asahi = 9-8-13)

◆ キーワード

<IPCC (気候変動に関する政府間パネル)> 世界気象機関 (WMO) と国連環境計画 (UNEP) が 1988 年に設立。 世界の科学者の温暖化に関する最新の研究成果を評価し、政治に反映させるのが目的。 「科学的根拠」、「影響や適応策」、「緩和策」の三つの作業部会に分かれて報告書を公表し、最終的に統合報告書にまとめる。 2007 年にノーベル平和賞を受けた。