ここが危ない、高齢者の資金運用 「分配型」に落とし穴

【丸山ひかり、中村靖三郎】 「高齢の父が葬式代で株を買いたいと言い出して困っている。」 先月、東北地方に住む女性からこんな声が寄せられた。 株価の上昇で得したお年寄りの姿をテレビで見て、「自分も」と張り切っているという。 株高や円安で資産運用を始めようという人は増えているようだ。 運用経験のない高齢者はどんな点に注意すればいいのか。

■ 高齢者には厳しい「元本割れ」

高齢者の生活設計相談を受けるファイナンシャルプランナー (FP) の中田実千代さんは「高齢者で、しかも投資経験のない人が資産運用に挑戦するのには反対」と慎重だ。 株や投資信託など元本割れの可能性がある金融商品では、若い頃に運用を始めれば、一時的に損をしても価格が上がるまで待つこともできる。 だが、高齢者はそうはいかないからだ。 損失が膨らんでも、年金以外に収入源がなければ、回復するのも難しい。 「経済的に余裕がある人でも、高齢になるほど貯金や国債など安定した資産にシフトするよう助言している。」 (asahi = 5-6-13)

PB、たまにはリッチに 各社が高級版、二極化の気配

【生田大介】 大手コンビニやスーパーが、独自ブランド (PB) で高級版の品ぞろえを、こぞって手厚くしている。 年配の人たちをターゲットにしたり、節約と「たまにはリッチに」とが同居する買い物客の心に働きかけたり。 PB も、お値打ち品と逸品とに二極化の気配だ。

コンビニ最大手セブン-イレブンを傘下に持つセブン & アイ・ホールディングスは、高級 PB 「セブンゴールド」の「金の食パン」をつくる委託会社の工場を公開した。 パン生地は手で丸め、使う小麦粉は最上級品という。 「もっちりした弾力を出しています。」 価格は 1 斤 250 円(税込み)と、セブン-イレブンに並ぶ大手メーカー品より約 90 円高い。 4 月中旬の発売から約 2 週間の売り上げは約 1 億円。 想定の約 1.7 倍だった。 (asahi = 5-5-13)

子どもの人口 : 32 年連続で減少 … 1,649 万人に

総務省は 4 日、「こどもの日」に合わせて 15 歳未満の子どもの推計人口(4 月 1 日現在)を発表した。 子どもの人口は前年より 15 万人少ない 1,649 万人で、1982 年から 32 年連続の減少。 総人口に占める子どもの割合は 12.9% (前年比 0.1 ポイント減)で、75 年から 39 年連続低下した。 人口、割合とも同じ手法で統計を取り始めた 50 年以降で最低を更新した。

男女別では男子が 844 万人、女子が 804 万人で、いずれも前年より 8 万人減少した。 年代別では中学生(12 - 14 歳)が 355 万人、小学生(6 - 11 歳)が 661 万人、未就学の乳幼児(0 - 5 歳)が 633 万人。 都道府県別(昨年 10 月 1 日現在)に子どもの数をみると、前年より増加したのは東京都と沖縄県だけで、それぞれ約 3,000 人増の約 149 万 4,000 人、約 1,000 人増の約 24 万 8,000 人。

最も減少数が大きかったのは福島県と大阪府で、いずれも約 1 万 1,000 人減少し、約 25 万 2,000 人、約 115 万 2,000 人だった。 福島については東京電力福島第 1 原子力発電所事故が影響しているとみられる。 総人口に占める割合で高いのは、▽ 沖縄県 (17.6%)、▽ 滋賀県 (14.8%)、▽ 佐賀県 (14.4%)。 低いのは、▽ 秋田県 (11.1%)、▽ 東京都 (11.3%)、▽ 北海道 (11.7%) - - の順だった。 (水脇友輔、mainichi = 5-4-13)

◇ ◇ ◇

日本の総人口 28 万減、落ち込み最大 65 歳以上、3 千万人突破

総務省が 16 日発表した 2012 年 10 月 1 日現在の人口推計によると、外国人を含む総人口は前年に比べ 28 万 4 千人 (0.22%) 減の 1 億 2,751 万 5 千人となった。 マイナスは 2 年連続で、比較可能な 1950 年以降で減少数、率ともに最大を更新した。 65 歳以上の人口は初めて 3 千万人を突破し、人口減と高齢化の進行が鮮明になった。

少子化で人口減は続くと見込まれる一方、1947 - 49 年ごろのベビーブームで生まれた「団塊の世代」が続々と 65 歳に達するため、社会保障費の増加などへの対策が急がれる。 人口減の主な要因は、2011 年 10 月から 1 年間で、死亡者が出生者を 20 万 5 千人上回ったほか、東日本大震災や景気低迷の影響で労働者など外国人の出国者が入国者より 5 万 6 千人多かったため。

65 歳以上の人口は 104 万 1 千人増の 3,079 万 3 千人で、総人口に占める割合は 24.1% と最高を更新した。 14 歳以下の割合は 13.0% で最低だった。 1945 年 8 月以降の「戦後生まれ」は 1 億 33 万 6 千人で、初めて 1 億人を超えた。 総人口の 78.7% を占める。

都道府県別では、40 道府県で人口が減った。 減少率の最大は東京電力福島第 1 原発事故の影響が続く福島の 1.41% で、秋田が 1.13%。 人口が増えた 7 都県のうち、増加率トップは沖縄の 0.56%。 また全都道府県で初めて 65 歳以上人口が 14 歳以下を上回った。 前年は沖縄だけ 14 歳以下が多かった。 65 歳以上の割合の最高は秋田の 30.7% で、高知 30.1%、島根 30.0% が続いた。 (スポニチ = 4-16-13)

◇ ◇ ◇

推計人口 : 2040 年に全都道府県で減 10 年の 8 割に

30 年後の 2040 年には全都道府県で今の人口(10 年国勢調査)を下回ることが、国立社会保障・人口問題研究所が 27 日公表した「地域別将来推計人口」で分かった。 05 年の国勢調査に基づいた前回調査では東京都と沖縄県だけは 30 年後も増加する見込みだった。 全都道府県で減少する見通しが示されたのは初めて。 また市区町村別でみると、人口が 4 割以上減る自治体が 385 と全体の 22.9% に及ぶ。

10 年国勢調査をもとに推計した。 05 年から 10 年にかけては 38 道府県で総人口が減少したが、推計によると 15 年から 20 年の間に沖縄県を除く 46 都道府県で減り、それ以降は全都道府県で減少に転じる。 10 年の全国の総人口(1 億 2,805 万 7,000 人)を 100 とした場合、40 年(1 億 727 万 6,000 人)は 83.8。 減少が最も緩やかなのは沖縄 (98.3) で、最も激しいのは秋田 (64.4)。 東日本大震災の被災 3 県は、福島 (73.2)、岩手 (70.5)、宮城 (84.0) といずれも落ち込む。

市区町村別では、全体(福島県内を除く 1,683 自治体)の 95.2% にあたる 1,603 自治体で人口が減少する。 1,170 自治体 (69.5%) では 2 割以上減る見込みだ。 一方で、65 歳以上が 4 割以上を占める自治体は 87 (5.2%) から、836 (49.7%) と半数近くになる。 (佐藤丈一、mainichi = 3-27-13)

安いチキンに魚負ける ・・・ JALUX、営業利益大幅減

チキンに魚が負けた - -。 中堅商社 JALUX の 2013 年 3 月期は、稼ぎ頭のノルウェー産サーモンやサバを加工して販売する事業の不振が響き、営業利益が前期比で 14.2% 減った。 要因の一つは南米産チキンの値崩れ。 売り先の学校給食や居酒屋などでは安いチキンが好まれ、高い魚は敬遠されたという。

同社はミャンマーでエビの買い付けを始めた。 取り扱う魚介の種類を増やし、リスクの分散を狙う。 田口健・経営企画部長は「健康食志向で魚の需要は底堅い。」 14 年 3 月期は増収増益を見込む。 (asahi = 4-27-13)

「3% 値下げセール」一転 OK 消費税に触れたらダメ

【鯨岡仁】 来年 4 月に消費税率が 8% に上がるのに合わせて「消費税還元セール」などを禁止する法案で、政府は 26 日、「消費税」や「税」に触れないセールは認める方針を打ち出した。 政府は「全品値下げ」や「3% 値下げ」などとうたうセールも禁止しようとしていたが、小売業界の反発で軌道修正した。

消費者庁の菅久(すがひさ)修一審議官は 24 日の国会審議で「消費税という言葉がなくても、関連が明らかな場合は禁止される」と答弁し、消費税を連想させるセールを幅広く制限する考えを示した。 だが、26 日になって「『消費税』や『税』に触れていない広告であれば、基本的に禁止の対象にならない」と答弁を変えた。

麻生太郎財務相も 26 日の記者会見で「『3% 値下げ』といった表示だけで禁止するのは無理がある」と述べた。 「消費税」をうたうセールは禁じるが、「全品値下げ」や「3% 値下げ」「春の生活応援セール」などは認める方向だ。 自由に価格を決めたり安売りしたりするのを政府が制限することに対しては、大手スーパーなどが反発している。 (asahi = 4-27-13)

5 千円札リニューアルへ スマホでお札識別するアプリも

財務省と日本銀行は 26 日、目が不自由な人がお札を区別しやすくするため、5 千円札を改良すると発表した。 お札の左下に貼ってある透明なシールの面積を 6 割ほど大きくし、指で触ったときに 5 千円札だと分かりやすくする。 また、年内には、お札の種類を識別する iPhone (アイフォーン)向けアプリの無料配信も始める。 カメラでお札を撮影すると、音声で「5 千円です」、「千円です」などとお札の種類を教えてくれる。

現在発行している 4 種類の紙幣(1 万円、5 千円、2 千円、千円)のうち、1 万円と 5 千円は左下に透明なシールが貼ってあるが、大きさがほぼ同じで、視覚障害者から「区別しにくい」との声が出ていた。 5 千円札は今年 3 月末で 5 億枚以上流通しており、来年度以降、順次新しいお札に取り換える。 (asahi = 4-26-13)

一転、電動車いす全面受け入れへ ひろしま菓子博

広島市で開催中の第 26 回全国菓子大博覧会・広島(ひろしま菓子博 2013)に電動車いすの入場が拒否された問題で、広島県や同市、業界団体などでつくる実行委員会は 21 日、入場を原則として全日程で認めると発表した。

実行委によると、22 日から入場可能になる。 混雑中は手動車いすへの乗り換えを求めるが、補助する介護福祉士などを常駐させ、車いすを押すボランティアスタッフも配置する。 乗り換えが難しい利用者は、23 日から事前予約制を設け、来場日程を調整する。 実行委は 19 日の開幕から 2 日間で少なくとも 2 人の入場を拒否。 その後、平日のすいている時に限って入場を認めるとしたが、障害者団体との協議などを経て方針転換した。 (asahi = 4-21-13)

預金出し入れ、車から楽々 全国初、銀行ドライブスルー

大垣共立銀行(本店・岐阜県大垣市)は 12 日、車に乗ったまま手続きできる全国初の「ドライブスルーながくて出張所(愛知県長久手市)」を公開した。 15 日から営業を始める。

利用方法はファストフード店のドライブスルーとほぼ同じ。 運転席の窓を開け、2 カ所ある窓口の行員とやりとりする。 プライバシーが気になる人は、専用の携帯電話を使って窓を閉めたまま話せるのも特徴だ。 振り込みや引き出しに加え、口座開設や住所変更ができる。 手続きに時間がかかる投資信託や保険の販売などは扱わない。

チャイルドシートに子供を乗せるなど、車から降りるのが大変な家族連れが主なターゲットだ。 土屋嶢(たかし)頭取は「車の中で用を済ませば時間の節約になる。 銀行にとっては取引を広げるツールだ。」と話した。 (asahi = 4-12-13)

ヤミに流れるウナギ稚魚 漁獲量激減で価格高騰 南九州

ウナギの稚魚・シラスウナギの全国有数の産地、鹿児島、宮崎両県で今季の漁獲量が過去最低を更新した。 シラスウナギの価格が高騰するなか、南九州では一部が高値でヤミ取引されている。 正規ルートでの漁獲量が落ち込む要因にもなっているとみられる。 (asahi = 4-9-13)

◇ ◇ ◇

ウナギ禁漁、鹿児島も 10 - 12 月 養殖生産首位

シラスウナギの全国的な不漁を受け、鹿児島県の漁業者らでつくる県内水面漁場管理委員会は、2015 年までの 3 年間、10 - 12 月に親ウナギの捕獲を禁止する方針を決めた。 産卵のために川から海に出るウナギの保護が狙い。

禁止区域は、奄美地方を除く県内すべての内水面(河川や湖沼)。 体長21センチを超えるウナギの捕獲を禁止し、悪質な違反には漁業法で 1 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金などが科されることもある。 宮崎県も昨年、内水面で 10 - 12 月に親ウナギの捕獲禁止を決めている。 (asahi = 2-23-13)

◇ ◇ ◇

ウナギ稚魚、今季も不漁 昨年同期大幅に下回る 4 年連続に危機感

個体数が減少し、絶滅危惧種に指定されたニホンウナギの稚魚のシラスウナギは、昨年 12 月から始まった今季の漁でも各地で不漁が深刻で、「3 年連続で極度の不漁」と言われた昨年の同時期の漁獲量を大幅に下回っていることが関係者の話などで 7 日、分かった。

台湾からの輸入シラスウナギも 1 キロ当たり 200 万円台と高値で推移。 業界関係者の間では、4 年連続の極度の不漁になるのではと危機感が広がっている。 親ウナギの禁漁やシラスの漁獲量削減など資源保護の強化を求める声も高まりそうだ。 日本で養殖ウナギの出荷量が最も多い鹿児島県によると、昨年 12 月と今年 1 月の県内のシラスウナギの漁獲量は 32 キロ。 昨年同期の 120 キロを大きく下回り、この時期としては 1981 年以来、最低という。 出荷量 2 位の愛知県も昨年 12 月の漁獲量の報告は「ゼロ」。(sankei = 2-7-13)

変わるか? 学校英語、高校でスタート 現場は戸惑いも

【斉藤純江】教科書を訳し、先生が文法を解説する - -。 そんな従来型の英語の授業が変わる。 「授業は英語で行うことを基本とする」という新学習指導要領が、今年度から高校で実施。 学校現場はすぐに対応できるのか。

始業式目前だが、「まだ試行錯誤してます。」 転任してきたばかりの新潟県立高校で 1 年生に教える女性教諭 (39) は心配そうに言う。 昨春の県教育委員会の研修で新学習指導要領の説明を聞き、「ほとんどが日本語だった従来の授業はできない」と感じた。 (asahi = 4-6-13)

食品表示法案を閣議決定 加工食品に栄養成分表示義務

【吉川一樹】 安倍内閣は 5 日、現在は三つの法律にまたがる食品表示の規定をひとまとめにし、加工食品に栄養成分表示を義務づける食品表示法案を閣議決定した。 今国会で成立すれば 2015 年に施行され、1 - 2 年の移行期間を経て完全実施される見通し。

食品の包装などにある表示に関する取り決めは事業者、消費者の双方から「分かりにくい」と不評だった。 原材料や内容量などの品質表示は JAS 法、添加物やアレルギーなどの安全に関する表示は食品衛生法、エネルギーやたんぱく質といった栄養成分表示は健康増進法で定められているためだ。 そこで 11 年に改定された消費者基本計画に、規定を一元化する新法の策定が盛り込まれた。

法案では、食品表示の目的を「安全性の確保」と「消費者の自主的、合理的な選択の機会の確保」と明記。 消費期限、原材料、添加物、アレルギー物質、原料原産地といったすでに表示が義務化されている項目に加え、現在は任意の栄養成分表示も原則すべての加工食品に義務づける。 (asahi = 4-5-13)

ごま油値上げへ、輸入価格が急騰 生産国インドで不作

【中川透】 中華はもちろん、和食にも欠かせない、ごま油が値上がりしそうだ。 ごまの輸入価格が急激に上がり、メーカーが価格転嫁を打ち出した。 値上げ幅は 1 割ほどという。 世界一の生産国インドが不作で国際相場が上がり、円安が追い打ちとなった。

国内のごま消費量は年間約 16 万トンで、99% がアジアやアフリカからの輸入だ。 財務省の貿易統計によると、昨秋まで 1 トン 11 万 - 12 万円台だった輸入単価は 11 月以降に急上昇した。 2 月分は 16 万円と、4 カ月間で約 4 割上がった。 大手商社によると、世界一の生産国のインドが天候不順にともなう不作で、国際相場が急騰しているのが原因という。 伊藤忠商事の担当者は「長年の輸出国インドが昨年末から輸入に追い込まれる状態で、品薄感が出ている」と話す。 (asahi = 4-5-13)

GW 旅行者最多の見通し 国内が人気、海外では中韓激減

ゴールデンウイークに 1 泊以上の旅行に行く人が 2,279 万 6 千人で、過去最高になりそうだ。 JTB が 4 日、見通しを発表した。 前年より 0.8% 増え、東京や東北を中心に国内旅行が増えた。 旅行にかける費用も国内、海外とも前年より増える見込みだ。

25 日 - 5 月 5 日の航空会社の予約状況などから推計した。 国内旅行は 2,223 万人で前年より 1% 多い。 東京スカイツリーや、開業 30 周年を迎える東京ディズニーリゾートなどを目当てに東京方面に行く人が増えた。 大河ドラマ「八重の桜」の舞台になっている福島県の会津地方など東北方面も人気だという。

海外旅行は 56 万 6 千人と前年より 5.0% 少ない。 円安のほか、今年は 30 日 - 5 月 2 日が平日で長い休みが取りにくいことも原因という。 それでも過去 2 番目に多く、ハワイやシンガポールはいずれも 7% 以上増えた。 ただ国際関係の悪化の影響もあって韓国が同 10.9% 減、中国が同 18.8% 減った。

1 回の旅行にかける費用は国内が平均 3 万 5,900 円、海外が同 21 万円と、それぞれ前年を 2.9%、6.4% 上回った。 JTB は「株高などで景気が良くなると感じる人が増え、旅行にもお金を使おうとしている」とみている。 (asahi = 4-4-13)

BSE 全頭検査、廃止へ 国補助金、事実上打ち切り方針

【阿部彰芳、佐々木英輔】 自治体などが行っている国産牛肉の牛海綿状脳症 (BSE) の検査への補助金について、厚生労働省は 3 日、7 月にも対象を大幅に絞り込み、事実上打ち切る方針を固めた。 これまで対象外の牛も含めた自治体独自の全頭検査が続いてきたが、「科学的でない」と国際的に批判も受けていた。 厚労省は自治体に全頭検査の廃止を求め、全国一斉にやめられるよう促す。

BSE 検査のリスクを評価している内閣府の食品安全委員会が 3 日、検査対象の牛を現行の月齢(生後) 30 カ月超から 48 カ月超に引き上げても「人への健康影響は無視できる」とする評価書案を決めたのを踏まえた。 国内の大半の肉用牛は生後 21 - 31 カ月で出荷されており、48 カ月超はほとんど流通していない。 補助金の対象をこれまでの月齢 21 カ月以上から 48 カ月超に引き上げる。 引き上げれば、国産牛肉の大半が補助金の対象外となる。 (asahi = 4-3-13)

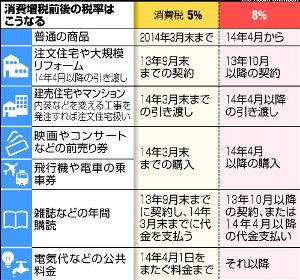

消費税 8% まで 1 年 物価は 2 年後 4% 上昇、給料は …

【大日向寛文】 消費増税が 1 年後に迫った。 来年 4 月に消費税率が今の 5% から 8% に上がると、物価も 2% 上がる。 一方、これとは別に日本銀行は「毎年 2% の物価上昇」を目標にしている。 増税と物価目標が合わさったら、いろいろなモノやサービスの価格は 2 年後に今より約 4%、4 年後に約 10% も上がる。 給料もいっしょに増えないと、くらしは大変な「負担増」に直面するおそれがある。

昨年 8 月に成立した消費増税法では、消費税率を 1 年後に 8%、15 年 10 月に 10% へ引き上げる予定だ。 政府は今年秋、景気の様子を見極めたうえで増税するかどうかを最終判断する。 消費増税分は買い物などをする時の価格に上乗せされる。 ただ、家賃のようにかからないモノ・サービスもある。 このため、日銀の試算では、消費税率が 8% に上がると全体の物価は 2% 上昇になり、消費税率が 10% になれば物価は 1.3% 上昇になるという。 (asahi = 3-31-13)

◇ ◇ ◇

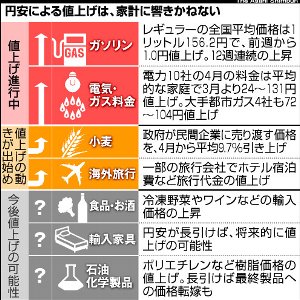

アベノミクス、じわり家計圧迫 円安で身の回り品値上げ

安倍政権の経済政策アベノミクスによる円安で、輸入品などの価格が上がっている。 ガソリン・電気代をはじめ、小麦や冷凍野菜などにも広がる。 円安は輸出企業の業績を良くするプラス面もあるが、身の回り品の値上がりは、家計を圧迫しかねない。 農林水産省は 27 日、製粉会社などに売る輸入小麦価格を 4 月から約 10% 上げると発表。 米豪などの不作に円安が追い打ちをかけた。 ほぼ輸入に頼る小麦でつくるパン、うどんなどは今後、高くなる可能性がある。

財務省が 27 日発表した 1 月の品目別貿易統計でも、輸入食品の値上がりが目立つ。 ポテトなどの冷凍野菜、家畜のえさ用のトウモロコシの価格は、昨年 10 月から 10% 以上も上昇した。 店頭では輸入食品の値上がりの動きはまだ見られないが、関東の中堅スーパーは「一部の品目で、仕入れ先から値上げの打診を受けた(仕入れ担当者)」と明かす。 (asahi = 2-28-13)

◇ ◇ ◇

輸入小麦 9.7% 値上げ発表 豪州の不作・円安が影響

農林水産省は 27 日、民間企業に売り渡す輸入小麦の価格を 4 月から平均 9.7% 引き上げると発表した。 豪州などの不作に加え、円安で輸入価格が上がっているためだ。 農水省は半年ごとに価格を見直しており、3% 値上げした昨年 10 月に続いて引き上げる。 上げ幅は 2011 年 4 月の 18% 以来の高さ。

小麦は政府が一元的に輸入し製粉会社などに売り渡している。 今回は 5 銘柄平均で 1 トンあたり 5 万 4,990 円で、半年前より 4,860 円高くなる。 製粉会社は 3 カ月後あたりから小麦粉の販売価格を上げるとみられる。 農水省によると、今回の原料値上げによる小麦粉製品への影響は、パン 1 斤 0.9 円、外食うどん店では 1 杯 0.9 円、家庭用小麦粉 1 キログラム小袋で 8.5 円という。 (asahi = 2-27-13)

◇ ◇ ◇

消費増税前、早期契約がお得? 注文住宅やリフォーム …

2014 年 4 月 1 日に消費税率が 5% から 8% に引き上げられる予定だ。 商品の引き渡しは増税後になるが、契約や代金の支払いが増税前の場合、5% と 8% のどちらの税率がかかるのか。 代表的なケースをまとめた。 消費税は、商品を受け取るときにかかるのが原則だが、契約と受け取りが 14 年 4 月をはさむ可能性のある商品について、現場の混乱を避けるため、昨年 8 月に成立した消費増税法の付則などで、経過措置を定めている。

価格が高額で、どちらの税率が適用されるかで大きく購入費用が変わってくる住宅はどうか。 土地には消費税はかからないが、建物には消費税がかかる。 一戸建ての注文住宅や大規模なリフォームの場合、増税半年前の 13 年 9 月末までに建設業者と契約をすれば、引き渡しが増税後の 14 年 4 月以降にずれ込んでも、税率は 5% %だ。 (asahi = 3-10-13)

塾も OK、上限 500 万円 孫への教育資金贈与非課税制

【大日向寛文、西山明宏】 祖父母が孫に教育資金をまとめて贈る場合、1,500 万円までは贈与税をかけない制度が 4 月から始まる。 財務省と文部科学省は、この非課税制度の詳細を決めた。 この制度では、祖父母がみんなで孫 1 人あたり 1,500 万円まで非課税で教育資金を贈与できる。 信託銀行などに専用口座をつくって入金しておき、必要な時に引き出す。 引き出す時は、教育資金かどうかがわかるように領収書などを銀行に示す必要がある。

使い道で認められるのは、原則として幼稚園、保育園、小中高校、大学など学校の費用になる。 入学金や授業料のほか、幼稚園や学校の冷暖房などの利用代、修学旅行、遠足なども幅広く認める。 学習塾や予備校、ピアノや水泳などの習い事の授業料にも使える。 ただ、このような学校以外への支払いは 500 万円までの上限をもうけた。 (asahi = 3-31-13)

電気・ガス、5 月から値上がり 東電の料金は過去最高に

【上地兼太郎】 円安で燃料の輸入価格が高くなったため、全国で 5 月から電気やガスの家庭向け料金が跳ね上がる。 29 日までの発表では、東京電力は「平均的な家庭」の料金が 4 月より 221 円高い 7,636 円に上がって月間では過去最高になるほか、九州電力も 1997 年夏以来の高い水準になる。

関西電力は 120 円高い 6,931 円、九電は 99 円高い 6,733 円(いずれも、これとは別に政府に家庭向け電気料金の値上げを申請中)になる。 ガスでは、東京ガスが 138 円、大阪ガスが 140 円上がる。 今回は、料金そのものを引き上げるために関電や九電などが政府に申請している「値上げ」ではない。 液化天然ガス (LNG) など化石燃料の輸入価格の値動きを自動的に料金に反映する「燃料費調整制度」によって値上がりした。 昨年末から円安が進み、LNG 価格は昨年 5 月より約 11% も高くなったからだ。 (asahi = 3-30-13)

◇ ◇ ◇

電力・ガス、4 月の料金一斉値上げ 全 14 社、円安で原燃料上昇

電力 10 社と都市ガス大手 4 社は 27 日、原燃料価格の変動を料金に自動的に反映させる原燃料費調整(燃調)制度に基づく 4 月の料金を発表した。 主要な原燃料である液化天然ガス (LNG) に加えて、原油、石炭の輸入価格も上昇。 これを受けて全 14 社が 8 カ月ぶりに一斉値上げする。 為替相場の円安傾向で原燃料の調達コストが膨らみ、料金に影響した形だ。 (nikkei = 2-28-13)

地震保険、平均 15.5% 値上げ 14 年 7 月から

【西山明宏】 地震や津波で壊れた家屋や家財を補償する地震保険の保険料が、来年 7 月以降の新しい契約から全国平均 15.5%、最大 30% 値上げされる見通しになった。 東日本大震災で巨額の保険金を支払い、次に巨大地震が起きたとき、損害保険会社が積み立てているお金が足りなくなるため。 地震の危険性に応じて都道府県ごとに保険料に差を付ける区分も見直される。

損保各社でつくる損害保険料率算出機構が 26 日、地域別の保険料を発表し、金融庁に申請した。 認められれば、損保各社は来年 7 月に値上げする方針。 大幅値上げは阪神大震災後の 1996 年以来、18 年ぶりとなる。 値上げは 42 都道府県。首都直下型地震や南海トラフ地震の被害が大きいと見込まれる地域の値上げ幅が大きく、マンションなど木造以外の建物の場合、東京は 19.5%、大阪は 29.5% の値上げとなる。 ただ、急激な値上げで加入者が減ることを防ぐため、値上げ幅は最大で 30% にとどめる。 (asahi = 3-26-13)

「振り込め詐欺」もう古い 手口変化、警視庁が名称公募

「振り込め詐欺」に代わるいい名称はないか。 警視庁が公募に乗り出した。 手口の多様化についていけなくなった呼び方を一新したい考えだが、犯罪のネーミングは一筋縄ではいかない。 1 日あたり 4 千万円余。 昨年、振り込め詐欺グループの懐に消えた被害額だ。 総額は 161 億円。 5,250 万円をだまし取られた広島の女性など 1 人あたりの被害額が増加傾向にある。

やっかいなのは、犯人が被害者に直接お金を受け取りに来る手口の急増だ。 「わざわざお金を取りに来るなら詐欺じゃないと判断してしまった被害者もいる。 ネーミングの印象が逆効果になっている。」と捜査関係者は指摘する。 (asahi = 3-26-13)

さとり世代、浸透中 車乗らない、恋愛は淡泊 … 若者気質、ネットが造語

「さとり世代」という言葉が広まっている。 インターネットから生まれた表現で、今の若者を象徴しているという。 バブル世代とも、ゆとり世代とも違うという「さとり世代」。 どんな人たちのこと?

「さとり世代」が最初に登場したのは 2010 年 1 月。 ネット掲示板「2 ちゃんねる」で、元日経新聞記者の故・山岡拓さんの著作「欲しがらない若者たち」を語るスレッドだった。 同書には、今の若者の消費動向について「車に乗らない。 ブランド服も欲しくない。 スポーツしない。 酒は飲まない。 旅行しない。 恋愛には淡泊。」とある。

これを受け、1 人が「さとり世代」と書き込むと、「いい言葉!」、「面白いフレーズ」などの書き込みが殺到。 その後、掲示板の創設者で元管理人の西村博之さん (36) がツイッターで「『さとり世代』。 結果のわかっていることに手を出さない。 草食系。 過程より結果を重視。 浪費をしない。」とつぶやき、ネットで拡散した。

■ 閉塞感が影響?

結果をさとり、高望みしない世代 - -。 何歳くらいを指すのだろうか。 博報堂若者生活研究室アナリストの原田曜平さん (35) は「ゆとり教育を受けた世代と年齢的にほぼ重なるだろう」と話す。 ゆとり世代は、主に 02 - 10 年度の学習指導要領で学校教育を受けた人たち。 1980 年代半ば以降に生まれ、現在の年齢は 10 代から 20 代半ばだ。

物心ついたときにはバブルが崩壊し、景気は後退。 一方で、ネットが普及し、自ら足を運ばなくても欲しい情報が手に入る環境を享受してきた。 原田さんは「『ゆとり世代』はダメな若者を指す言葉になったが、『さとり世代』は、ゆとり教育を受けつつ、さらに勉強をし、現実的な将来を見通す賢い集団でもある。 だからこそ、結果をさとらざるを得なかった。」

社会学者の古市憲寿さん (28) は「自分を一歩ひいて見ざるを得なかった世代」とみる。 社会の閉塞感で、夢や目標を持つことの見返りが不透明になったことが一因という。 「お金がないと合理的になるのは当然のこと」と指摘する。

■ 企業には危機感

若者は、長く消費ブームの先頭に立ってきたが、最近は 20 代の購買欲が落ちているとの指摘もある。 例えば、旅行。 日本交通公社によると、20 代の海外旅行者数は 00 年の 417 万人に対し、12 年は 294 万人。 JTB ワールドバケーションズの太田真規男さん (51) は「この世代を押さえないと、新婚旅行、家族旅行へと続く市場を獲得できない」と危機感を示す。

例えば、クルマ。 日本自動車工業会が 08 年、18 - 24 歳を対象に実施した乗用車市場動向調査によると、免許保有率は 01 年から 65% 程度でほぼ横ばいだが、実際に運転する人の割合(男性のみ)は 99 年の 74.5% から、07 年は 62.5% に減少。 購入したい車の価格は男女ともに「120 万円以下」が増加した。 担当者は「この傾向はますます強まっている」と話す。

日産自動車マーケティング本部の塚原隆彰さん (36) は「車を持つことがステータスだった時代は終わった。 恋愛、グルメなどのキーワードと合わせて、車への関心を高める工夫が必要です。」 ただ、20 代の人口は減り続けているし、若者の所得も下落傾向だ。 「さとったから買わない」でなく、使うお金がないだけかもしれない。

■ 「覇気感じない」

でも、労働現場からは、こんな声も漏れる。 東京都内でアパレル販売の会社を営む小林栄治さん (30) は、19 - 26 歳のスタッフに頭を抱える。 「仕事はそつなくこなすが、上を目指そうという気概がない。」 彼らに「店長になってほしい。 給与も上がる。」と声をかけると、「大変なだけじゃないですか」と断られることが多いという。(古田真梨子)

◆ 夢は寛容な大人

「さとり世代って言われれば、僕もそうかも。」 東京都内の大学に通う男子学生 (26) は言う。 都内で生まれ育ち、北は北海道まで行ったことはあるが、南は三重県どまり。 パスポートは持っていない。 「異国の料理は都内で食べられる。 海外の様子はネットでわかる。」 車の免許は必要性を感じられず、教習所に通ってはみたものの、「中退」した。 「将来は自分のレベルに応じた暮らしぶりでいい。 すごいことをやろうなんて思わない。」

千葉県の女子学生 (20) も海外旅行に興味がない。 「手続きが面倒くさい」という。 化粧品か下着のメーカーへの就職を希望するが、年収にはこだわらない。 「ほどよく力が抜けた大人になりたいんです。」

淡泊な恋愛観も、さとり世代の特徴とされる。 横浜市の男子学生 (20) は長身のイケメンだが、彼女はいない。 親しい女性はいるが、「ただの友だち。」 親類の 40 代男性から「それで満足? 俺たちの時代では考えられない。」と驚かれたが、「普通だよ。 みんなと仲良くできればいい。」 将来の夢は、「寛容でおおらかな大人になること。」 (asahi = 3-18-13)

列島広範囲で黄砂観測 気象庁、注意呼び掛け

気象庁は 9 日、九州から中国、近畿、北陸、東海などの日本列島の広い範囲で黄砂を観測したと発表した。 9 日は関東甲信まで飛散が予想され、同庁は注意を呼び掛けている。 気象庁によると、松江市と佐賀市で 9 日午前、視程(見通しがきく距離)が 5 キロまで低下。 また長崎市で 6 キロになったほか、福岡市や京都市、大阪市、名古屋市などでも一時、8 キロに低下した。

広い範囲で視程が 10 キロ未満となり、屋外では黄砂が付着する所もある。 5 キロ未満になると、交通に支障が生じる恐れがある。 黄砂の粒径はおおむね 3 - 5 マイクロメートル(1 マイクロメートル = 千分の 1 ミリ)で、2.5 マイクロメートル以下の微小粒子状物質「PM2.5」よりやや大きい。 PM2.5 が黄砂に付着して飛来するとの見方もある。 (sankei = 3-9-13)

PM2.5、熊本県で全国初の注意喚起

PM2.5 の国内への影響

記事コピー (asahi = 2-3-13 〜 3-5-13)

日本の国際展開の加速へ、クールジャパン推進会議初会合

政府は、日本のアニメやゲームなどのコンテンツや、ファッション、文化などの国際展開を加速するため、4 日、首相官邸でクールジャパン推進会議の初会合を開いた。 安倍首相は「日本は、まさに潜在力は極めて大きなものがある。 3 年、5 年の間に、ずいぶん日本は、あの戦略によって、世界にたくさん、ものが進出したな、世界からたくさん人が来たなという、結果を出していけるように、ぜひともよろしくお願いしたい」と述べた。

推進会議は、稲田クールジャパン戦略担当相を議長に、作詞家の秋元康さん、デザイナーのコシノジュンコさん、茶道・裏専科家元の千宗室さんらが参加している。 出席者からは、「クールジャパンという言葉は、定着していないのではないか」、「韓国のコンテンツのように、日本も初めから海外に輸出することを念頭に、コンテンツを作るべきでないか」などの意見が出された。

秋元康さんは「日本はすごい国なんだっていう、日本のものを自信を持って出すこと。 つまり一番大事なので、自信だと思うんですよ。」と話した。 コシノジュンコさんは「日本のチームという良さを、もとは何って、お祭り精神だと思うんですよ」と語った。 推進会議は、4 月に提言をまとめる予定。 (FNN = 3-4-13)

AM ラジオ局、FM 化検討 デジタル化、聞きにくさ解消

【佐藤美鈴、田玉恵美】 文化放送、TBS ラジオ、ニッポン放送などの AM ラジオ局が、FM ラジオへの移行を検討していることが 27 日、わかった。 高層ビルが電波を遮るなどして聞こえにくいことなどから、AM の経営環境は悪化している。 聞きにくさの解消を低コストで実現し、生き残りを目指す。 災害時に強いラジオを重要視する政府も FM 化を後押しする方針だ。

関係者によると、在京局のほか、関西や地方にも移行を検討している AM 局がある。 早ければ数年後の移行を目指す。 FM になれば周波数は変わるが、障害物の少ない高い場所から電波を送れるため、聞こえやすく音質も良い。 当面は AM も残し、FM と同じ放送を流す見通し。 AM 局の半数は 2020 年度までに老朽化した送信所の更新時期を迎え、設備投資額を抑えられる FM 移行を目指す局は増える可能性もある。

FM 移行に伴い活用を考えているのは、テレビのデジタル化で空いた「V-Low」と呼ばれる電波帯。 これまでラジオ業界は、ここを使ったデジタル化を検討してきた。 東日本大震災でラジオが見直され、聞きやすく多様な情報を届けられるデジタルラジオを立ち上げ、災害対策に役立てる構想だ。 (asahi = 2-28-13)

花粉、30 年で最大 5 倍に NPO 調査、温暖化一因か

花粉の飛散量が増えている。花粉情報を提供する NPO 法人の調査によると、この 30 年で最大 5 倍になった地域もある。 今年は中国の大気汚染物質が花粉症を悪化させる可能性も指摘されており、つらいシーズンになりそうだ。

花粉の飛散量を調べたのは、NPO 法人花粉情報協会(千葉県習志野市)。 会員の元大学教授ら複数の専門家が 30 年にわたって集めた 4 地点(同県船橋市、新潟市、大阪府東大阪市、福岡市)のスギ花粉、ヒノキ花粉のデータを分析した。 花粉の量はその年の天候によって変動が激しくなるため、協会は、▽ 1983 - 92 年、▽ 93 - 2002 年、▽ 03 - 12 年 - - と 10 年ごとに区切り、平均量を計算した。 (asahi = 2-25-13)

ハーグ条約、日本加盟へ 国際結婚破綻後の子の扱い巡り

国際結婚が破綻した際の子の扱いを定めるハーグ条約に日本が加盟する見通しとなった。 自民党は 19 日午前の総務会で条約承認案と関連法案を了承。 公明党も午後に党内の了承手続きを終える。 民主党も賛成とみられ、条約加盟に必要な国会承認と関連法が今国会中に成立するめどがついた。

ハーグ条約は加盟国に対し、国際結婚して離婚した夫婦の一方が無断で子を連れて出国した場合、子をいったん元の国に戻すことや、子と離れて暮らす配偶者の面会を支援するよう求める。 1983 年に発効し、「子の連れ去り」問題への批判が強い欧米中心に 89 カ国が加盟している。

安倍内閣は条約承認案と関連法案を 3 月に提出する予定。 対応する制度を国内で整えるため、関連法に基づく政令などを作ったうえで、条約を所管するオランダ政府に批准書を提出する。 規定により日本の加盟まで約 3 カ月かかるが、年内にも締約国となる。 (asahi = 2-19-13)